植物 系 出路 Dcard的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卡米拉·殷格曼寫的 北歐創意行李箱:打開卡米拉的藝想世界 可以從中找到所需的評價。

臺北市立教育大學 中國語文學系碩士班 葉鍵得所指導 蘇雅棻的 漢英熟語國俗語義比較研究 (2007),提出植物 系 出路 Dcard關鍵因素是什麼,來自於國俗語義、民族文化語義、漢英、比較、熟語、顏色詞、動物詞、植物詞、語義、民族文化。

而第二篇論文國立臺灣大學 國家發展研究所 洪鎌德所指導 楊成瀚的 感知配享與生命政治:1911-1929以杜亞泉及《東方雜誌》的論述為例 (2006),提出因為有 感知配享、生命政治、警察秩序、政治、政域、杜亞泉、《東方雜誌》的重點而找出了 植物 系 出路 Dcard的解答。

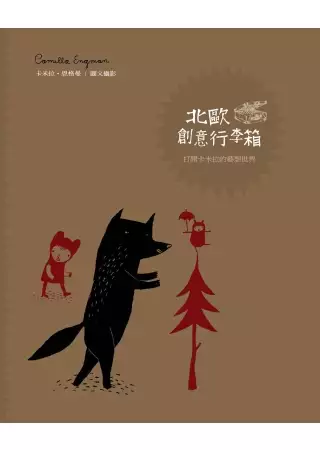

北歐創意行李箱:打開卡米拉的藝想世界

為了解決植物 系 出路 Dcard 的問題,作者卡米拉·殷格曼 這樣論述:

「你永遠不知道下一秒要發生什麼事!」讓我們打開卡米拉的創意行李箱,加入這場奇幻旅程吧! 北歐藝術小日子,怎麼過? 《北歐創意行李箱》是你與藝術家交流分享的奇妙旅程,帶你細數生活中閃現光輝的點滴,創造屬於自己的北歐創意生活提案。 通常北歐給人的第一印象──「北歐人怎麼這麼開心啊!」 這種開心、愉快、悠閒、清新、純淨體驗,一如卡米拉.殷格曼的作品,結合豐富的生活,呈現獨特的北歐藝術風情;卡米拉活躍於設計、攝影、插畫等各個藝術領域,風格鮮亮簡約,完整體現對生活細節的美學觀察與想像。 本書直擊卡米拉的住家、工作室、周邊的自然風景,發掘源源不覺的藝術靈感

,還有熱愛冒險的夥伴Morran一路相陪,北歐藝術家的創意小日子,讓藝術不只是藝術,帶你找回屬於自己的快樂因子。 ★北歐X台灣藝術家,擦撞出創意火花 藝術無國界,本書邀請台灣藝術家,與卡米拉藝術作品互文撞擊,激盪出意想不到的創意驚喜。 台灣與北歐的創意對話,現在正開始! 【優席夫 台灣當代藝術家的生活美學新觀點】 阿美族第一位躍上國際舞台之當代畫家 TED×Taipei & Art Taipei國際藝術博覽會展演者 網址:yosifu.blogspot.tw/ 卡米拉獨特、具創意與衝突性的藝術創作,讓台灣當代藝術家──優席夫先生,為如此自然

、充滿童趣的北歐生活美學愛不釋手,進而結合本身的藝術專業,跨刀規劃系列美學分享會,親臨講解生活美學新觀點,帶領讀者來場心靈藝術饗宴,不用出國,也能體會卡米拉的北歐美學! 【盧兆宗 | 溫暄文 | 溫秋萍 讓藝術跳脫紙本走入生活】 盧兆宗、溫暄文、溫秋萍,三個因手作藝術結緣的年輕人,遇見北歐藝術家卡米拉,可以激發什麼樣的靈光? 本書邀請「巧手本舖」專業創作群,量身打造卡米拉筆下的創作人偶、卡米拉工作室的袖珍創作,讓藝術跳脫紙本,走入生活。 「巧手本舖」粉絲團:www.facebook.com/Anythinghandcrafted 【本書值得這樣的你收

藏】 →手作中毒,對於居家小物裝飾創作,毫無免疫力者 →嚮往北歐時尚復古生活美學者 →自由閒散的小資文青們 →愛好藝術工作者 名人推薦 巧手本舖創辦人 盧兆宗 台灣當代藝術家 優席夫 作者簡介 卡米拉.殷格曼(Camilla Engman) 成長於特羅爾雷坦(Trollhättan),小鎮名字源自於民間傳說中戴著帽子的山妖;現居瑞典第二大城哥德堡(Gothenburg)。一九九五年取得哥德堡大學設計與工藝學院美術碩士。 目前為瑞典插畫家、裝置與純美術藝術家,曾經短暫從事火車與飛機的夜班清潔工作、平面設計師、電腦遊戲軟體公司創意

總監,並為Google設計手繪搜索欄。 卡米拉的創作氛圍領人置身一座夢幻國度:會發現樹木與奇幻光束交織出各種畫面;踏青之時,會發現綠茵下傳來許多小小生物不斷竊竊私語的聲音,讓人沉浸在她所創造的奇幻國度。 「你永遠不知道會發生什麼事。」不僅是卡米拉的文章標題,更是她生活座右銘──對大自然、生命的一切,永遠保持開放的自由態度。她的作品完整呈現這樣的觀點:無論是一隻狗、一棵樹,任何枝微末節的細小事物,只要加上想像力與觀察力,都可能成為創意靈感的來源。 卡米拉作品融合了想像力、赤子之心,以及一個美麗聰明女子的魅力與智慧,加上她的搭檔Morran在身邊,讓我們一起走入美好的夢幻國

度。 譯者簡介 曾院如 英國Sheffield Hallam University 餐旅管理系研究所碩士 國立中興大學植物病理系畢業 經歷:曾當過空服員、國際級觀光飯店副總秘書,喜歡為孩子唸繪本,目前為自由譯者。 代表譯著:《長壽養生之道:細胞分子矯正之父20周年鉅獻》、《無藥可醫:營養學權威的真心告白》、《拒絕庸醫:不吃藥的慢性病療癒法則》等書。 前言 推薦序 Maria Alexandra Vettese 卡米拉的歡迎詞 自傳 卡米拉的丈夫,英格瓦 關於卡米拉的部落格 藝術與創意 可愛與黑暗 純美術作品 插畫 紫羅蘭工作室

販售商品 與 Karin Eriksson(瑞典瓷器設計師)協作經驗 尚在進行中的作品 剪貼速寫簿 手作品 居家生活 室內風格 卡米拉的狗,Morran 生活觀察 自然是最佳代言人 四季變化 瑞典 飲食 學些瑞典話 收藏 友好關係 後記 推薦序 瑪麗亞.亞莉姍德拉.薇提斯(MARIA ALEXANDRA VETTESE) 我從未見過殷格曼。事實上,我甚至沒跟她說過半句話。 我不曉得她有多高(雖然我聽說她相當端莊優雅──就我的想像她可能有著:茱莉亞羅勃茲的美貌加上美國名廚朱麗亞.查爾德的氣質?)也不清楚她的聲音聽起來如何。

我不知道她生日是哪一天,對她早餐吃些什麼也沒概念。我甚至對她喜歡早起,還是愛睡懶覺都一無所知。 提了這麼多,我只能說連我自己都不太確定怎麼會這麼幸運,可以與卡米拉一連合作完成兩件創意書籍。我也無從解釋為何她的小狗Morran好幾次在我的夢裡客串演出,最近幾次演的還是我家貓兒Charlie的麻吉。 2005年,我與卡米拉的網路日誌第一次相遇,那時部落格還是有點新鮮的玩意兒,而且讓我有些眼花撩亂。卡米拉似乎有著許多來自世界各地的朋友與追隨者,我也滿心歡喜地跳進了這個網路世界。 我當時住在緬因州波特蘭,她住在瑞典哥德堡,雖然我聽說咱們所處的兩個地區十分相似,但

瑞典的生活方式令我著迷,而美國風格同樣也讓卡米拉嚮往。 她的創作氛圍領人置身一座夢幻國度:漫步森林之中,會發現樹木與奇幻光束交織出各式對話;踏青之時,會發現綠茵下傳來許多小小生物不斷竊竊私語的聲音。她擁有一種開放、獨特美感的方式,提供觀者一窺她的人生。 她並非記錄一天所有片刻所遇見的每個人事物;就我觀察,她所分享的生活花絮、照片、手繪作品及拼貼,全都恰到好處。 打從一開始,我就將卡米拉視為「部落格」與「生活」兩個領域上的導師,而且隨即發現若有一天沒進入她那奇幻世界瞄上一眼,彷彿整日的作息就全走了樣。從那時起,我已是她部落格的忠實守護者。 2006年底,在我倆愉快

往返e-mail後,我問卡米拉是否願意成為第一位──參與「新式凸版印製紙藝專題特展」的藝術家。 對她而言,這的確是一項極具冒險的挑戰,因為這是個全新的專題特展,而我對外界的接受度也毫無把握。除此之外,她還必須對我這個幾乎陌生的人交託信任。讓我驚訝的是,她竟一派自然地答應了,而且對我所安排的一切完全放心。 因此我們就在缺乏縝密計劃或緊密結合的情況下,展開了兩人的冒險──碰巧得隔著一片汪洋合力創作,卻有著決心並肩作戰的兩個藝術家。 接連完成四幅凸版印製的紙藝作品,成為名副其實的共同創作者,我覺得自己簡直太幸運了。之後在2008年,我們開始合作「攝影與手繪」(The Ph

otographs& Drawings)專題特展。 這一次,我決定把我的攝影作品直接寄給她,再由卡米拉在上面做畫(起初的作業全在電腦上完成,然後再透過網版印刷製作成品),創造出一個全新的藝術形象。她擷取我諸多夢境的雛型,並將它們轉載到紙上,我甚至不認為經歷過草稿這道手續。 當卡米拉將想法傳達給我,這些意見開啟了一個觀看攝影意象的獨特方式。我與卡米拉協力完成兩個專題特展──總數包括十件獨特的印刷藝術品──仍然是我經營port2port press紙藝工作多年來的最愛。 它們簡單、純淨,來自於真正的夥伴關係;那段合作時光裡,我們激發了彼此的作品,並創造出一個新生命。

直到現在我仍是卡米拉部落格的熟客,她最近一個標題寫的是:「你永遠不知道下一秒要發生什麼事」,這句話相當貼切地總結了她的作品,而且也可能是她生活的方式。 「知道」意味著一個固定的真理──完完全全毫無問題,「永遠不知道」表示生活或許存在著不確定性,因此當你一天天過著日子,生命的規則有時可能會被顛覆、扭曲並且再次被解讀。卡米拉對大自然、動物、人、環境的觀點,帶著如此自由開放的態度;我相信她視那些枝微末節的小事為靈感來源,而且事事皆有可能,甚至是熊騎著腳踏車! 卡米拉的作品融合了想像力、赤子之心,以及一個美麗聰明女子的魅力與智慧,有著她的搭檔Morran在身邊,希望她一直帶領我們

進到美好的夢幻國度。 ◎瑪麗亞.亞莉姍德拉.薇提斯(MARIA ALEXANDRA VETTESE) 瑪麗亞,亦稱 MAV,專事美術指導、造型、攝影、寫作與凸版印製紙藝。個人事業包括The Card Society ( 每月一卡俱樂部)、Lines & Shapes(一個獨立的藝術出版商)以及3191 Miles Apart專題特展(一個網站與兩本書:《相隔3191英哩的一年──晨光版》與《暗夜版》)。她用創意為不同的客戶群服務,最近一項是《緬因州》雜誌(Maine magazine),她的作品亦出現於Real Simple、Domino與Cookie。她目前與男友、兩隻

貓,居住於緬因州跟紐約州兩地。 友好連結: iammav.com port2portpress.com 3191ayearofmornings.com linesandshapesconnectus.com 自傳 卡米拉.殷格曼成長於特羅爾雷坦(Trollhättan)小鎮,距離瑞典第二大城哥德堡(Gothenburg)北部不到一個小時。 這個小鎮名字,可能源自於斯堪地納維亞(Skandinaviske)民間傳說中戴著帽子的山妖,但這個勤奮的地區更以紳寶(SAAB)與富豪(VOLVO)汽車工廠而聞名。 卡米拉在一個工人階層的家庭長大;母親是一

所學校校工,父親則在一家工廠組裝汽車。 當她還是小女孩時,卡米拉幻想著許多不同的工作,並配上各種備用的人物角色:「我記得我大概是四歲的時候想成為護士,一位名叫瑪麗亞的護士。到了五歲,我想當一名幼稚園老師,而我的名字應該叫伊娃……同樣這段時間,我也想變成一位名叫羅斯.瑪麗的公主。」 與許多同齡的女孩一樣,卡米拉也想成為七○年代瑞典流行天團「ABBA」其中一名主唱艾格妮莎(Agnetha Faltskog)。 她有著圓圓臉蛋、紅紅嘴唇,並帶著若有所思表情的可愛女孩。 「我以前總夢想有一頭又長又直的金髮,但我媽總是把我的頭髮剪得很短。如果我能許三個願望,其中一個便是要

長長的頭髮。第二個願望是有一匹馬,可以讓我騎著上學。我們住在公寓二樓,但我早就想好要把馬養在浴室。我應該會把它的名字取為銀或男爵。第三個願望是要更多的願望──我覺得自己超聰明的。」 卡米拉謙虛地描述她童年時期的想像,(「幾乎所有兒童都創意十足,不是嗎?」)她回憶自己躺在廚房的地板上,把所有的彩筆攤成一道彩虹圍繞著上半身。四歲時,她畫了一個小女孩,站立在熊熊燃燒的火樹旁。 「我始終熱愛畫畫!」當然她也像其他小孩會在樹林裡建木屋、發明奇怪的新遊戲、鉤毛線、玩縫紉跟摘摘小花。「但是,畫畫比摘花那些遊戲更加吸引我。」 當她漸漸長大,成為稚嫩的青少年,卡米拉一度認為自己可能會成為

一名髮型設計師。 「那個時候,美髮這一行是我最嚮往的──它是我腦子裡所能想出最有創意的行業。」不過,短短一個週末在美容院當洗頭妹加打雜的工作,迅速終結了她對這份職業的追求。 「當我完成學業時,我知道自己渴望學習藝術──問題是,在我家鄉沒有藝術學校,如果要這麼做,就必須搬到另一個城市。」 「所以這件事讓我考慮了好一陣子。那段時間裡,我當了一年清潔工,然後又在汽車廠工作了一年,但我厭惡這樣的日子!正因經歷過那段時間,我決定要找一份自己真正想要的工作,而不是做一份每天早上想到上班就快哭的差事。」 「於是我搬到另一個城市,花了兩年就讀藝術學校;之後我申請哥德堡大學的設計

與工藝學院。我申請了三次才獲准入學──申請期間,我就從事火車與飛機的夜班清潔工作。在大學校園渡過五年快樂時光後,1995年我終於拿到美術碩士學位。」 畢業後,卡米拉當起平面設計師,工作十年便自立門戶,幾年下來大多為一家電腦遊戲軟體公司擔任創意總監。 2003年,卡米拉開始在「Morran的部落格」小心翼翼地發表總是陪伴身旁的丹麥/瑞典農場犬 (Dansk/svensk gårdshund)。「我從未看過另一隻跟Morran同品種的狗。所以當我得知有一小群人,因為養著相同品種的狗狗而不時舉辦聚會時,便覺得好興奮。 「到後來我終於加入他們的聚會,發現大家有著相同的特質,有著

生活上的快樂與哀愁,不知何故都觸動著我。 我希望能讓這樣的聚會永久持續下去,所以自告奮勇架設一個讓成員們可以公布消息,並讓彼此交流更容易的網站。」 這些日子以來,卡米拉的讀者們對那隻有著粉紅色鼻子、明亮渴望眼神的斑點狗狗越加熟悉,在今日我們所知的部落格開始流行之前,卡米拉已上傳Morran相關照片長達兩年。 「其實那時我根本沒什麼東西可放到網路上分享,又恰巧剛買了第一台數位相機。想當然爾,我拍了一大堆Morran的照片。前後約莫兩年,我開始分享『Morran的照片日記』,每天幾乎都會放上兩張新照片。Morran每日大約吸引三十~四十名讀者關注;這讓我覺得不可思議。」

「就在這段期間,我開始閱讀其他非關狗狗主題的部落格,改看一些有關手工藝的東西。透過這些部落格,我找到自己小天地以外的另一條出路。回溯以往,對照今日的規模,這類部落格在當時並不多,而且大多數的頁面設計都醜得要命。但無論如何,部落格真的很神奇。它有著源源不絕的創意!還有從創作中得到的無窮樂趣!」 「瀏覽這些網站讓我內心澎湃不已,並激發源源不絕的靈感。有天結束上網前,我在羅莎.波瑪的部落格停了下來,深受感動,久久不能自己。我心中有股衝動讓我非得告訴她,她的創作品與部落格有多麼令人驚艷。這是我第一次在網站下評論!我認為,在擁有個人專屬部落格之前,自己好像有點偷偷摸摸,不斷東窺西看,彷彿是個暗地

竊取靈感的人。」 我附上Morran的照片日記網址,在此請原諒我那時還沒有自己的部落格,只有我家狗兒才有:)。 當她回信時,有件事發生了:「我清楚意識到自己有可能成為這其中的一份子,而不單單只是一個網路窺視者。我想要置身其中,並回饋一些我曾從中獲得的靈感。那次之後,我整個人大大方方解放了。」 2005年,卡米拉成立了自己的部落格,並開始自稱插畫家。伴隨她部落格的成長,卡米拉發現一個有著相同藝術靈魂的重要團體──共同協作的藝術工作者、朋友、粉絲──並開始在她的職業生涯,標註插畫家與純美術藝術家的頭銜。 因此,她每天都在部落格上,一步步以個人真誠的創作精神,啟發來自世

界各地的讀者。 卡米拉的部落格:camillaengman.blogspot.com 前言 Janine Vangool(加拿大UPPERCASE負責人) 卡米拉發表部落格初期,所展現的天賦令我驚嘆且崇拜不已,這也是我經營「UPPERCASE美術館」、個人部落格的同時期。很榮幸UPPERCASE在2005年12月,成為卡米拉在瑞典境外首座開設畫展的美術館。 從那之後,她的作品陸續在美國各地展出,也在自己的祖國聲名大噪。 出版一本有關卡米拉個人專書的想法,在我內心深處早已蘊釀多時。終於,2009年春天我懷著滿腔熱忱,飛往瑞典與卡米拉會面,開啟了這本書

的洽談。 十分感謝卡米拉與她先生英格瓦,盛情地歡迎我們夫妻拜訪他們美麗的家,他們是最親切的主人。(也謝謝Morran就這麼蜷著身子,在我腿上呼呼大睡哦!) 同時致上最深切的感謝,感謝卡米拉允許我們去探索她生活與工作上的細節。 「謝謝妳豐富了我們的生活。」Tack så mycket(瑞典文:非常感謝)!

漢英熟語國俗語義比較研究

為了解決植物 系 出路 Dcard 的問題,作者蘇雅棻 這樣論述:

論文提要語言是思維的載體;語言反映了一個民族的特徵,它不僅包含該民族的歷史與文化背景,而且蘊藏著該民族對人生的看法、生活方式及其思維邏輯。不同的文化現象,往往使同一詞語在各民族語言中,具有不盡相同甚或迥然不同的語義,故該語義便可反映該民族的歷史文化、風俗民情、思維特徵、宗教信仰、禮儀規範及地理環境等社會條件與自然條件,而此即所謂「國俗語義」,又可稱為「民族文化語義」。由於地理位置、自然環境、種族淵源、歷史變遷、宗教信仰、經濟發展水平等各類因素之影響,每個民族的語言皆有其特色與表達方式,漢、英兩種語言亦不例外,尤其,「熟語」詞彙更是敏感且忠實的反映兩民族文化因素所造成的差異。世界上凡歷史比較悠

久的語言都含有大量的「熟語」;「熟語」是經過長時間使用,所提煉出來的短語或短句,是語言的核心與精華。「熟語」言簡意賅,富含國俗特色,若使用得當、純熟流利,寥寥數字便能把意義、神情傳達無遺。然而,便是因為它是該民族文化、歷史背景、思想邏輯等的「濃縮」,想確切掌握「熟語」並非易事,尤其在它表面意義下所隱含之意是很值得深入探討、理解的。所以,在本論文中,筆者便以漢、英語中「熟語」詞彙入手,將之分為三大類,並由此三大類對比分析漢英詞語國俗語義的異同:第一類——漢、英二種詞語所表達的意思,包含其國俗語義是相同或極相似的「等義型」詞彙;第二類——字面意義相同,而其國俗語義卻不盡相同的「歧義型」詞彙;第三類

——一國(一族)獨有,在其他民族的語言中,不易或無法找到國俗語義相對應的「特義型」詞彙。希望藉由此漢、英語常用詞彙的比較,探析詞彙語義存在偶合、並行、空缺、衝突等特點,以提供漢、英二種語言的學習者、翻譯者、教學者等,明瞭此二種語言的文化內蘊及其詞語的真正意涵,進而提高跨文化交際的能力,排除應用上的困難。而本論文以「漢英熟語國俗語義比較」為研究焦點,主要參考前人對漢語詞彙國俗語義、英語詞彙國俗語義、漢英國俗語義比較的研究成果,及漢英熟語工具書、語料庫的資料,與民族文化語言學、語言國情學的概念來進行寫作。初步先行探討漢英「熟語」的定義、分類、特徵,以及其形成、發展與演變的情形,從中一探「熟語」與民

族文化的密切關係。而後再從文獻的回顧、探討與整理的角度出發,通過漢英「基本顏色詞」、「動物詞」及「植物詞」等三個部份的一些具體實例解說,對其國俗語義進行比較分析,找出其相同、相異或特出之處,以了解漢英文化表達和引申用法的大致輪廓。最後再將漢英「熟語」分為「等義型」、「歧義型」以及「特義型」三大類來進行分析比較,探討其中國俗語義「偶合」、「並行」、「衝突」與「空缺」等現象,及其典故來源、語義變化與比喻象徵特色,以揭示漢英文化差異和跨文化交際中的社會意義。最後再作一研究所得總整理,並略述造成漢英語共性及差異性的原因,與值得進一步探討的問題。論文內容共分五章:(一)緒論:說明本論文的研究動機與目的、

研究範圍與方法,以及論文篇章結構。(二)漢英「熟語」的內涵:此章重點在於探討「熟語」與民族文化的關係,與「熟語」形成、發展與演變的歷程。試圖從「熟語」形成、發展與演變的過程中,語義產生、轉變、增減或滅亡的現象,找出民族文化的沉澱的痕跡。(三)漢英國俗語義研究成果舉例:本論文雖以漢英「熟語」為主要研究焦點,但為求更完整的呈現漢英詞彙語義存在偶合、並行、空缺、衝突等特點,特立本章以回顧、分析前人的研究成果。本章主要從文獻的回顧、探討與整理的角度出發,通過漢英「基本顏色詞」、「動物詞」及「植物詞」等三個部份的一些具體實例解說,對其國俗語義進行比較分析,試圖找出其相同、相異或特出之處,以期更清楚的闡述

漢英文化表達和引申的用法,揭示其文化差異和跨文化交際中的社會意義。(四)漢英熟語國俗語義比較:本章針對漢英「熟語」來進行「國俗語義」的分析比較。主要依其漢英熟語國俗語義偶合或並行、衝突、空缺等關係分為「等義型」、「歧義型」以及「特義型」三大類來進行討論;探討漢英「熟語」的意涵、典故來源以及民族文化色彩的映照。(五)結論:綜合前章所述之重點,歸納整理,以說明本論文的研究成果與值得進一步探討的問題。

感知配享與生命政治:1911-1929以杜亞泉及《東方雜誌》的論述為例

為了解決植物 系 出路 Dcard 的問題,作者楊成瀚 這樣論述:

這本論文不但是對台灣當前的危機進行診斷並尋找出路的一次「重探」(re-treat),也是將思想及論述給徹底「電影化」的一次嘗試。它旨在應用論述分析法,透過法國思想家洪錫燁的「感知配享」及傅柯「生命政治」的理論觀照,對台灣目前的狀況進行診斷;並以1911到1929年杜亞泉及《東方雜誌》的論述為例,替台灣目前的這種「想像秩序」及「象徵秩序」雙重匱乏的窘境尋找出路或救贖的曙光。首先,在本論文的第一章中,透過陳傳興教授對台灣當前危機的診斷、疾呼和陳光興教授對「去帝國」主體性的努力,我們基本上所發現的乃是一種作為「哲學」及「民主」根源,即「本真性」的「關注自我」。且透過這種對自我的本真性關注,筆者基本

上是發現了某種重新介入台灣目前狀況及二十世紀初中國那紛紛擾擾局勢的新可能;且透過這樣的一種介入及詮釋的新可能,作為某種「感知配享」政體的本論文也就此誕生了。而在第二章,筆者主要將對杜亞泉的生平經歷、論述與「知覺政治」的系譜作一扣連與介紹。回顧杜亞泉的一生,我們主要可以發現的乃是某種「意見」(doxa)與「知識」(episteme)的古老斷裂;且也正是杜亞泉的這種對「知識的渴求」或「知識的意志」所呈現出的某種「看的方式」,帶領了我們進入打從康德到洪錫燁所不斷扣問的呈現為某種先存的場域與感知、反思及言說主體之間的那藕斷絲連關係的「知覺政治」的系譜學。到了第三章,我們基本上是看到的乃是一種在杜亞泉的

〈《亞泉雜誌》序〉、〈《工藝雜誌》序〉、〈無極太極論〉、〈《下等植物分類學》序言〉及〈物質進化論〉背後所隱隱浮現地某種將藝術或技術給賦予崇高的「政治使命」或將「政治」視為一種對「理想」的「清楚發現」及實現的「藝術政治化」或「政治藝術化」的根本企圖,以及希冀藉由這樣的一種「政治藝術化」的根本企圖,以自然事物「可見性」、「技術性」或「可被操作性」為判準,所操作的「階序分類學體系」。尤其,在「翻譯主體技術」及「擬科學論述」的雙重催化下,我們不但可以看到某種「反思主體」及同質化的「生產共同體」的成形運動,也可發現某種針對往後所企圖引進的知識體系所進行的準備工作。總而言之,這是一種以「知識」及其「技術」

為主導的「警察秩序」。而在本論文的第四章,我們可以發現的是在杜亞泉上任《東方雜誌》主編後對《東方雜誌》所進行的「大改良」、安插以補氣補血為終極「真實」要務的廣告、對康德哲學的「感性化誤譯」及其對歐陸的「(心的)進化論」、實驗心理學、生理學、生機論、(Maine de Biron及Henri Bergson…等人的)「心物一元論」、「攝影術」及「必死性」之間的關連、病理學及「偏差」或「錯誤」概念…等彼此相互扣連的知識體系的引介所模塑出的「興味政體」和「教養社會」的理想及某種傅柯所考察的與進化論意識形態和國家種族主義合為一體、使作為「總體的人」的「國民」「生」或與「國家」「共生」的「生命政治」。尤

其,在以發揚國家主義及軍國主義的「生產共同體」為引介基調及參照點的情況下,我們可以清楚地發現的乃是某種以亞里斯多德的「存在巨鍊」的「階序體系」為代表的「藝術再現政體」對「正常」與「不正常」、「生產」與「不生產 /遊手好閒」和「致病」與「健康」進行嚴格劃分的「警察排除邏輯」,以及以此「生產共同體」或「生命共同體」的鞏固為最高指導原則所製造出的某種反思—但在這個中國內戰方興未艾且外部的混亂及紛紛擾擾和內部的感知不分的時期是更加「欲求不滿」且(在柏格森的意義上是)「自由」的—主體性。到了本論文的第五章, 我們基本上是可以從杜亞泉及《東方雜誌》記者平佚及錢智修於歐戰時期所發表的〈戰爭與文學〉、〈戰後東

西文明之調和〉、〈靜的文明與動的文明〉、〈迷亂之現代人心〉…等一系列和東西文明有關的文章及其當時和《新青年》雜誌主編陳獨秀和北大校長蔣夢麟所激烈進行的「東西文化論戰」中發現某種杜亞泉當時所希冀創發的某種和「戰爭」拉開距離、將自己擺置在一個超然中立的「生物學家」的觀察位置(因此,在這種對「生物性」及「動物性」互相鬥爭廝殺的玩味中,所謂的真正的「人性」也就蕩然無存或者說與「動物性」產生了某種「怖異」的重疊了),因而感覺「暢爽」,感覺有股衝力想要「排泄」,進而獻身給某種「文學共同體」,進行某種文學「生產」的企圖的。換言之,我們從《東方雜誌》於歐戰時期的許許多多的文章背後所共同發現的乃是某種以各自的「

倫常」(?thos)為判準,針對「東方」及「西方」所進行的某種同質、人造、虛構、意志、終極、(排除掉「西方」於歐戰時所流露出的弊病的)排除、學理、邏輯甚或是知識的「定型化」、「理念化」或「影像化」的某種「影像倫理政體」。尤其,在這樣的一種仍是隸屬於「警察排除邏輯」的「影像倫理政體」中,我們不但見不到某種「獨一性」(singularity)的「湧現」(ph?sis)或哲學「驚奇」(thaumazein)的乍現或「事件」,且能夠見到的也只是某種作為「極權主義」(totalitarianism)根柢及「意識形態」前導的某種形上學「世界觀」(Weltanschuung)及「邏輯性」(logicalit

y; logos)或就是「(蒙太奇)影像」的暴力。而在第六章,也是本論文的結語中,面對著杜亞泉當時希望透過《東方雜誌》所建構及現今台灣所面臨的「警察秩序」,我們其實是可以透過黑爾德對赫拉克利特的那句「習性就是人的守護神」的箴言及對人是「能夠」持續不斷地替自己的生活及「習性」(?thos)負責、進行「說理」(l?gon did?nai)或對用辯解的方式進行承擔的那「同一個世界」的重新發現、勒維那斯經由對他者負責、對他人的倫理行動所開出的「互為主體空間」、「主體的主體性」及舒國治對那個「看武俠」的「閒散共通體」及我們每天走路、睡覺…等的日常性活動的重新賦權及所鋪陳出的「身體政略」瞥見那麼點與國族和

「警察秩序」的排除性大論述相抗衡的救贖的曙光及可能的。尤其,任何一種概念、影像、感知配享甚或是「習性」都是兩面刃:是的,感知配享也許可能成為一種具有排除性的「警察秩序」,習性也許也可能是「怖異」的開口,但舒國治對那些在史基浦機場及鄉鎮市公所裡「看武俠的」、那些在樹下泡茶、乘涼、玩牌、看漫畫且毫無遠大志向及報負可言的那麼多數不清的「美好舊時光」、那麼多數不清的「散慢的佳美年代」、那麼多數不清的「理想的下午」、那麼多數不清的「漫遊者」、那麼多數不清的「旅行者」及同樣那麼多數不清的可愛、閒散且毫「無所謂目的的同胞」的懷念及熱愛,對我們日常的「軀體」感知或「習性」的重新賦權或拾回,不也正是一種其實(身

處在這塊島上的)我們長久以來都熟悉的很,彼此之間在某種程度上能劃開「通道」、打開彼此之間既能保留獨立性又能互相溝通分享的「空間」,能夠「既是單數又是複數」或「既同又異」的「閒散共通體」的「政略」想像及與國族的「警察秩序共同體」對峙的某種「政域」嗎?「意見」(doxa)與「知識」(episteme)、「意識」與「無意識」、「有聲」與「無聲」在這裡達成了某種意外且令人驚喜的會合,於是乎,某種真正的「民主」且使「原先沒有部份的東西享有一部份」的「藝術美學政體」也就將出現了……一種真正的「有…」、一種本真性的「關注自我」也就將出現了……