樂團指揮家英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尼爾.巴特沃斯寫的 偉大作曲家群像-海頓 和約瑟夫・霍夫曼的 大師班:約瑟夫・霍夫曼的琴藝漫談與問答都 可以從中找到所需的評價。

另外網站奧地利指揮家阿爾明12月與國臺交臺北 - 文化部也說明:國立臺灣交響樂團(簡稱「國臺交」)將於2021年12月11日及12日,分別在國家音樂廳及國立臺灣交響樂團演奏廳演出「水邊的遐想—克里斯蒂安.阿爾明與國臺交 ...

這兩本書分別來自足智文化有限公司 和紅桌文化所出版 。

南華大學 企業管理學系管理科學碩博士班 袁淑芳所指導 林純玉的 網路流行文化對國小高年級學童自我認知影響之研究-以桃園地區為例 (2020),提出樂團指揮家英文關鍵因素是什麼,來自於人際關係、學校課程與教學、自我認知、網路流行文化。

而第二篇論文國立臺南大學 音樂學系碩士在職專班 朱芸宜所指導 蔡美淑的 卡爾.藍乃克《水妖長笛奏鳴曲作品167》之分析探究 (2020),提出因為有 藍乃克、水妖、長笛、奏鳴曲的重點而找出了 樂團指揮家英文的解答。

最後網站【德國】指揮家張宇安:關於感受的行業,永遠不退流行則補充:英語島English Island是一本【中文裡包含英文;英文裡包含中文】的雙語月刊;它讓人在閱讀知識的過程中,不知不覺地學會英文。不背單字、不記文法,英文變成一種趣味。

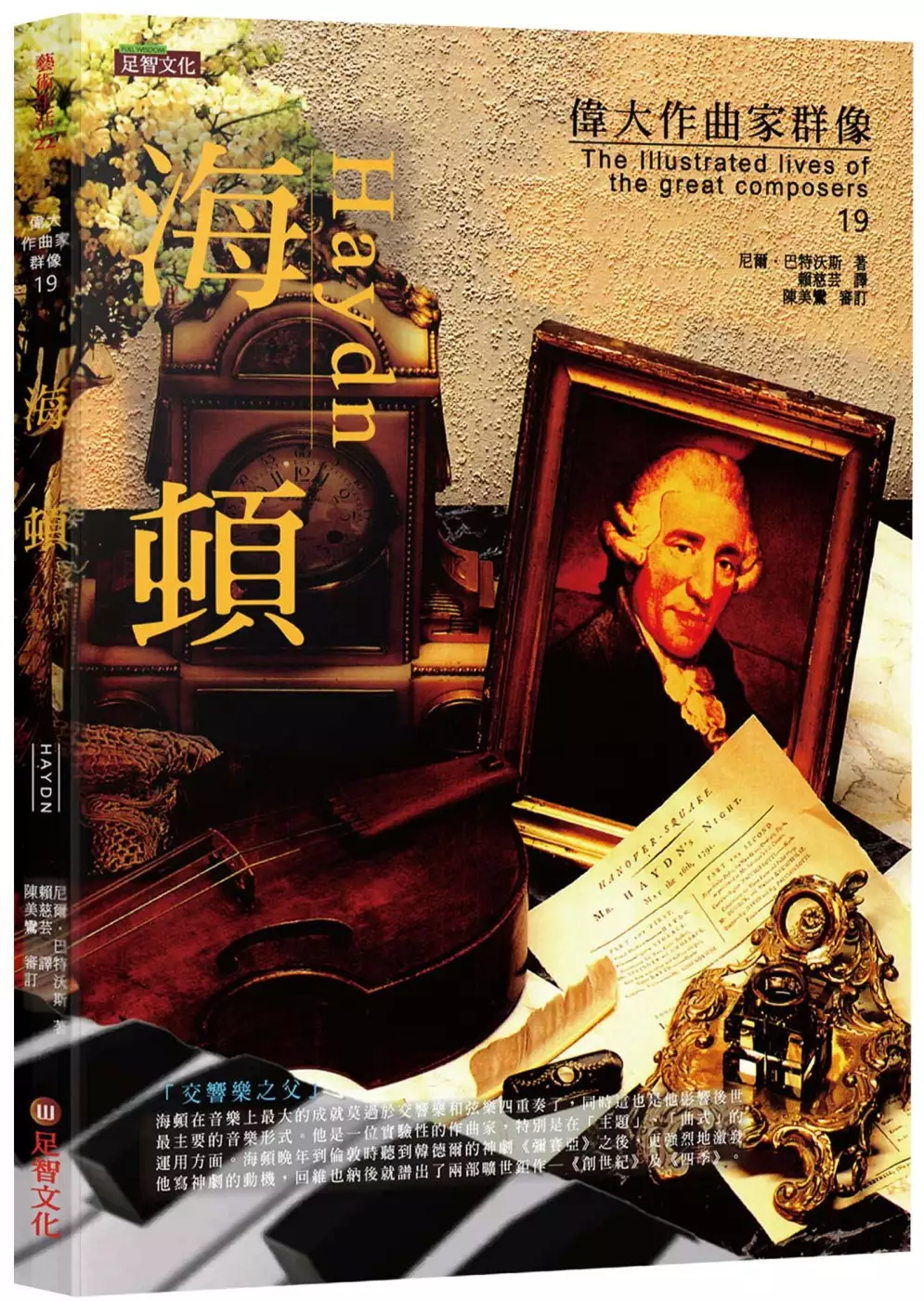

偉大作曲家群像-海頓

為了解決樂團指揮家英文 的問題,作者尼爾.巴特沃斯 這樣論述:

有「交響曲之父」美譽的海頓,於一七七三年出生於奧地利東部的小村莊羅勞。他和莫札特及貝多芬同是西洋音樂十八世紀古典時期中最具分量的代表人物。這三位音樂巨匠在西洋音樂史上各有不同的貢獻、成就與影響。在他們源源不斷的創作力之下,音樂的曲(形)式及內容終於達到自文藝復興及巴洛克時期以來的最高平衡點。 海頓是十八世紀最富創造力的藝術家之一,在音樂上最大的成就莫過於交響樂和弦樂四重奏了,同時這也是他影響後世最主要的音樂形式。他是一位實驗性的作曲家,特別是在「主題」、「曲式」的運用方面。他時常在奏嗚曲形式的樂章中用單主題(monothematic)的寫法;對雙主題變奏(douletheme

variation)技巧的運用也有獨到之處,他的《降E大調「擂鼓」交響曲》的第二樂章及《C大調鋼琴奏鳴曲》的第一樂章(Hob XVI︰48)就是最佳的範例。海頓晚年到倫敦時聽到韓德爾的神劇《彌賽亞》之後,更強烈地激發他寫神劇的動機,回維也納後就譜出了兩部曠世鉅作──《創世紀》及《四季》。 在這本迷人的海頓傳記中,作者從海頓早年如何崛起、與艾斯特哈吉家族長久的交情,一直寫到他逝於維也納為止。書中引用許多當時的文獻以及同時代其他音樂家的追憶,回復到當時的情境。海頓本人的書信日記更增加故事內容的可信度。本書附有大量的插圖,多半是當時的版畫和繪畫。

網路流行文化對國小高年級學童自我認知影響之研究-以桃園地區為例

為了解決樂團指揮家英文 的問題,作者林純玉 這樣論述:

本研究的目的欲探討網路流行文化對國小高年級學童自我認知影響之研究。本研究以國小高年級學童為研究對象,並採用非隨機的便利抽樣法的方式進行問卷調查,共發出480份,回收434份,扣除無效問卷40份,有效問卷為394份,有效問卷回收率90.78%。本研究所得結論如下:(1)家庭與學校人際關係對國小高年級學童自我認知有顯著正向之影響;(2)學校課程與教學對國小高年級學童自我認知有顯著正向之影響;(3)網路流行文化對國小高年級學童自我認知有顯著正向之影響。

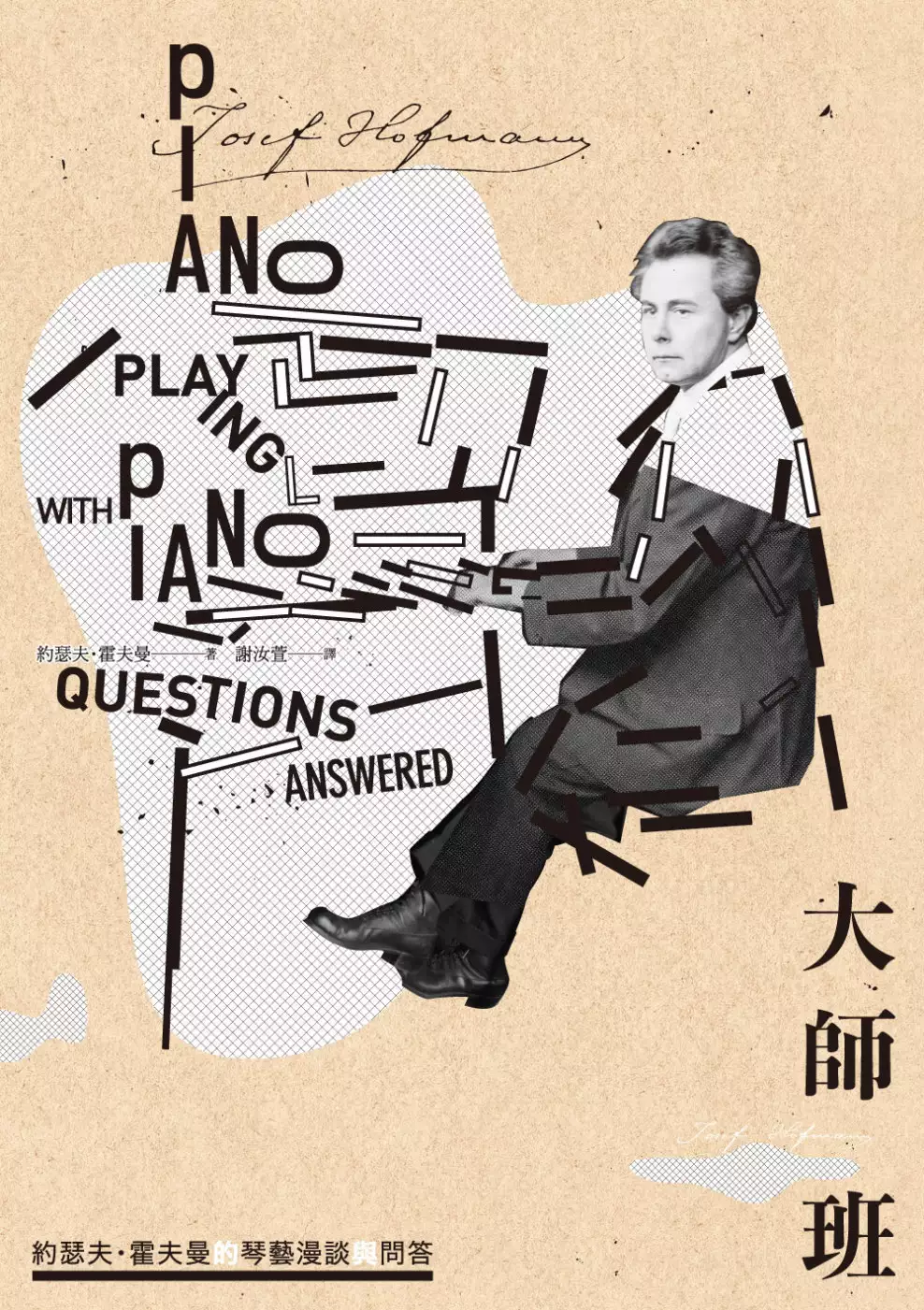

大師班:約瑟夫・霍夫曼的琴藝漫談與問答

為了解決樂團指揮家英文 的問題,作者約瑟夫・霍夫曼 這樣論述:

傳奇鋼琴家霍夫曼 現身傳授琴藝的心法與技法 作曲家荀柏格認為,約瑟夫・霍夫曼的演奏融合了古典主義的純淨與浪漫主義的優雅,不僅擁有郭多夫斯基的全部技巧,色彩與感情都更為豐沛。他的風格兼具高貴的音樂線與如歌的音色,同時擁有廣大的動態,從最虛無縹緲的極弱音到突然爆發的波濤洶湧,都能完美掌握;作曲家暨鋼琴家拉赫曼尼諾夫更是將第三號鋼琴協奏曲題獻給他。然而,霍夫曼不只是二十世紀最著名的鋼琴家,在演奏上有傑出成就,分享琴藝的心法與技法更是鉅細彌遺不藏私。 本書包含了兩部分,第一部分他侃侃而談對琴藝的看法,以及他在安東・魯賓斯坦門下的求學經驗,生動有趣,兩人間的真摯情誼令人動容。第二部分是他

對學琴者提出的種種問題所做的答覆,內容千奇百怪,從練琴時可不可以一邊讀書以避免無聊、要選男老師還是女老師,到精準的技巧問題,像是該如何踩踏板、手該怎麼使力、怎麼把圓滑奏彈好、如何練習八度,不一而足。然而,無論問題多大多小、多無聊多有趣,他都誠摯認真地予以答覆。值得一提的是,雖然他自己在分句和彈性速度上所採用的自由度,比當今絕大多數的鋼琴家都要來得大,充滿詩意與個人風格,但他卻極為堅持忠於原譜的重要性,在本書中曾一再提及「一段音樂真正的詮釋來自於嚴謹確實的解讀,演奏者恣意增添細節、光影、效果之類的東西,故意明目張膽地炫示自我,其實無異於造假,充其量只是譁眾取寵的江湖騙術。」 對於學琴者來說

,這就像是一本武功秘笈,你多年來的疑難雜症都可以獲得大師提點,讓功力更上一層樓;而對於熱愛鋼琴音樂的人來說,這本書可以讓你一窺究竟,了解舞台上令人眩目的聲音魔術,究竟是怎麼變出來的。 專業審訂・導讀 賴家鑫 國立台北藝術大學音樂研究所畢。目前從事音樂教育及撰寫音樂相關文章,為國內資深樂評。

卡爾.藍乃克《水妖長笛奏鳴曲作品167》之分析探究

為了解決樂團指揮家英文 的問題,作者蔡美淑 這樣論述:

卡爾.海因里希.卡斯騰.藍乃克 (Carl Heinrich Carsten Reinecke, 1824-1910)是浪漫時期的德國作曲家、指揮家、鋼琴家。1882年藍乃克58歲時創作最具代表的作品《水妖長笛奏鳴曲,作品167》 (Undine Sonata for Flute and Piano, Op. 167),並特別題獻給時任布商大廈 (Gewandhaus) 管弦樂團的長笛首席威廉.巴葛 (W. Barge, 1836-1925) 。 1811年,十九世紀德國文學家弗里德里希.德.拉.穆特.福克 (Friedrich De La Motte-Fouque, 1777-1843)

出版了一部中篇小說《溫蒂娜》(Undine),小說迅速走紅,溫蒂娜這則古老的故事因此廣為人知。福克是一位令人讚揚的德國文學作家,他的作品非常豐富,主要是充滿幻想的戲劇和詩歌,以及中世紀背景下充滿英雄主義及榮耀的故事。藍乃克的《水妖長笛奏鳴曲》便是根據福克的小說《溫蒂娜》(Undine) 而創作的。故事基本上是在描述人類與水精靈溫蒂娜之間的愛情故事,講述水精靈透過婚姻擁有了靈魂,最終實現了與人類的平等。本論文共包含五個章節,第一章緒論,包含本論文的研究動機與目的、研究方法、論文架構及名詞釋義,第二章藍乃克的生平與音樂風格概述,第三章為長笛的歷史簡介與藍乃克水妖長笛奏鳴曲的創作背景及特色,第四章藍

乃克《水妖長笛奏鳴曲》作品167之分析探究,第五章為結論。

樂團指揮家英文的網路口碑排行榜

-

#1.【藝術文化】第41屆行政院文化獎工藝國寶王清霜、社運詩人 ...

(圖片來源:國家交響樂團官網,文化部提供)〔記者凌美雪/台北報導〕第41屆行政院文化獎昨日公布,分別由漆工藝人間國寶王清霜、詩人李敏勇及指揮家 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#2.各種樂器傻傻分不清?送上交響樂團小知識一份 - 每日頭條

首先,交響樂團的英文是orchestra:. An orchestra (/ˈɔːrkɪstrə/) is a ... 指揮家、導演劉鍵出生在上海,1978年考入上海音樂學院,後前往美國學習。 於 kknews.cc -

#3.奧地利指揮家阿爾明12月與國臺交臺北 - 文化部

國立臺灣交響樂團(簡稱「國臺交」)將於2021年12月11日及12日,分別在國家音樂廳及國立臺灣交響樂團演奏廳演出「水邊的遐想—克里斯蒂安.阿爾明與國臺交 ... 於 www.moc.gov.tw -

#4.【德國】指揮家張宇安:關於感受的行業,永遠不退流行

英語島English Island是一本【中文裡包含英文;英文裡包含中文】的雙語月刊;它讓人在閱讀知識的過程中,不知不覺地學會英文。不背單字、不記文法,英文變成一種趣味。 於 www.eisland.com.tw -

#5.指揮家的英文怎麼說

左起:歌者凱莉沃許歌者安茱莉凱倩指揮家彼得鮑約指揮家比爾康迪海灘男孩家族朋友合唱團女演員黛比雷諾詩人清海無上師演員約翰莫奇塔愛爾蘭蓋爾風暴樂隊歌者梅兒庫必克。 於 dict.site -

#6.交響樂團ORCHESTRA - 黑快馬

Orchestra是交響樂團的英文語意,一個成功的交響樂團必須要有一位成功的指揮家,透過這位指揮家手上的指揮棒,讓所有樂器都協調並合力把交響樂完美的表達出來;現在 ... 於 www.heimavista.com -

#7.4. 目前担任中国少年交响乐团常任指挥的是青年指挥家陈先生

4. 目前担任中国少年交响乐团常任指挥的是青年指挥家陈先生,瑞士著名指挥家王教授担任乐团的艺术指导,中央音乐学院附中校长邢博士担任乐团总监。 於 www.zaixian-fanyi.com -

#8.現場指揮英語怎麼說? - 雅瑪知識

指揮家 (樂團裡面的)用英文怎麼說 ... 問題一:指揮,領導英文怎麼說名詞commander leader conductor director chief head 動詞to give orders to to ... 於 www.yamab2b.com -

#9.Conducting (指揮法) 2 | 方格子

3、當指揮家一拿起指揮棒時,可以使團員立刻集中精神,準備開始演奏。 ... 5、指揮棒是手臂的延長,使大的樂團較易看清楚指揮者所要求的一切表情。 於 vocus.cc -

#10.這個整體就是音樂:《指揮巨星亞尼克》 - MPlus

聶澤-賽金的傳奇性,或許我們看到的更多是一位指揮家在樂團中所扮演的 ... 英文的ensemble意指一個整體、全體,但是這個整體多僅只是一個共同表演的 ... 於 www.mplus.com.tw -

#11.2018讀賣日本交響樂團-柴可夫斯基小提琴之夜 - 國家表演藝術 ...

在日本首屈一指的讀賣日本交響樂團,將由有「火焰的指揮大師」稱號的指揮家小林研一郎領銜,於二○一八年歲末首度來台演出。 讀賣日本交響樂團歷任常任指揮家均為世界級 ... 於 www.npac-ntt.org -

#12.「弦樂團英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

早期的管弦乐团没有指挥家,由小提琴首席或大键琴家擔任起指挥 ... , ... 名詞用法,這個英文單字通常指樂團或樂隊,例如管弦樂團英文是orchestra pit,交響樂團英文 ... 於 1applehealth.com -

#13.指挥家的英文怎么说 - 沪江网校

指挥家 的英文: cantor. 参考例句:. The conductor raised his wand. 指挥家举起了指挥棒。 The conductor read Bach with astonishing insight. 於 m.hujiang.com -

#14.音樂指揮的英文怎麼說 - TerryL

賽門的音樂經驗包含了極精採的演奏與指揮歷程,他曾在許多澳洲和英國的重奏團和樂池樂團中擔綱過;在跟名指揮家rolandyeung 學習後,他指揮過墨爾本大學流行管弦樂團、古典 ... 於 terryl.in -

#15.高雄衛武營貝里尼歌劇"諾瑪"觀後小感

大疫之年佮你鬥陣蔡英文:政府繼續支持藝文界度過難關 ... 奧地利指揮家阿爾明12月與國臺交臺北臺中連演"小美人魚""天方夜譚"先後登場 ... 於 newnet.tw -

#16.指揮家英文勵志最前線 - Byaml

指揮家 拉特爾爵士將離開英國前往德國BRSO任職: 東亞日報 ... 交響樂團指揮家廖國敏是指揮家,也是良師被傳媒譽為“澳門之光”,“音樂才子”的廖國敏,是近年備受矚目的華人指揮 ... 於 www.htmlfiveold.co -

#17.為何指揮常很激動?他們比手畫腳到底在幹嘛?愛樂者都該懂的 ...

對於沒有樂團演奏經驗的人來說,關於「指揮」這件事,有太多太多的疑問, ... 過去五年半以首席指揮身分成功帶領臺北市立交響樂團的指揮家吉博. 於 www.storm.mg -

#18.One Song ORCHESTRA 灣聲官方網站

所以希望藉由成立「灣聲樂團」創造更多的機會給這些年輕音樂家們,並且前瞻的設定灣 ... 我身為灣聲樂團後援會會長,後援會的英文是Fans Club,粉絲團之意,我也希望能 ... 於 www.onesongorchestra.com -

#19.泛亞交響樂團與古典樂壇新星合作演出

康樂及文化事務署主辦的兩場「古典樂壇‧耀眼新星」音樂會將於三月舉行,是次會有兩位具音樂才華的年輕音樂家與泛亞交響樂團合作演出,包括客席指揮 ... 於 www.info.gov.hk -

#20.指揮英文 - kycz

樂隊指揮英文翻譯:bandleader,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋樂隊指揮英文怎麽說,怎麽用英語翻譯 ... 現代管弦樂團在演奏時,一般都需要一位指揮家來擔任指揮工作。 於 www.projecthoplter.co -

#21.樂隊指揮的同義詞- 相似詞查詢 - KM查询

樂隊指揮是什麼意思,樂隊指揮用英文怎麼說,樂隊指揮的近義詞,樂隊指揮的反義詞,樂隊指揮的同義詞,跟樂隊指揮類似的詞語:樂團指揮,音樂指揮,指揮家,小提琴手, ... 於 kmcha.com -

#22.Taiwan National choir - 國立實驗合唱團

謝貝斯塔還為奧地利的聲樂家和指揮家開設大師班,並講授歌唱語音及樂團演奏語法的訓練。 1995、2002與2004年帶領維也納兒童合唱團蒞台演出;2009至2014年間多次 ... 於 www.taiwannationalchoir.tw -

#23.Top 20世界交響樂團排行榜| 讀樂 - MUZIK AIR

至於是否被他一語成讖,就留待後續觀察之。 . 名次9. 布達佩斯節慶管弦樂團. Budapest Festival Orchestra. 必須要承認,說起世界級的大指揮家,恐怕很 ... 於 read.muzikair.com -

#24.指揮家v206

紐約愛樂、柏林愛樂樂團演出的女性指揮家安東尼婭布麗可,人生充滿夢想、命運與 ... 鬥惡龍戰略指揮家》目前已推出國際版本,支援繁體中文、韓文、法文與英文語言體。 於 andersenfurniture.fr -

#25.副總統接見「美國哈特福(Hartford)交響樂團」臺籍女指揮家 ...

吳敦義副總統下午接見「美國哈特福(Hartford)交響樂團」臺籍女指揮家關琦安(Carolyn Kuan),肯定伊在國際舞臺之表現,係另一個臺灣之光,期勉藉由伊在國際音樂領域 ... 於 www.president.gov.tw -

#26.指揮家英文,direttore {It.}中文,音樂名詞

中文詞彙 英文翻譯 出處/學術領域 指揮家 direttore 【音樂名詞】 指揮家 director 【音樂名詞】 舞蹈指揮 Dance Captain 【舞蹈辭典】 於 www.3du.tw -

#27.神韻聖地亞哥再爆滿樂團謝幕時掌聲雷動

演出結束後演員謝幕,當神韻樂團指揮和演奏家們起立向觀眾致意的時候,觀眾 ... Joyce Kuo/英文大紀元) ... 這些音樂體現出音樂家們絕對的專業性。 於 www.soundofhope.org -

#28.樂隊指揮棒- 優惠推薦- 2022年1月| 蝦皮購物台灣

買樂隊指揮棒立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心 ... 黑檀木指揮棒(附發票) 音樂會樂隊音樂指揮棒黑檀木舞台表演演奏會指揮家音樂課. 於 shopee.tw -

#29.樂隊指揮英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

這場音樂會由世界著名的樂隊指揮家指揮。 The bandleader told me we have 23 minutes 樂隊指揮告訴我; A good conductor should handle himself as featly as ... 於 tw.ichacha.net -

#31.護理師染Omicron!醫怒揭病人1惡行:不該只罰幾千

針對擅自關通風設備一事,指揮中心指出最重可罰1萬5元;擅離負壓隔離病房,最高可罰30萬元。 看更多新冠肺炎(COVID-19)疫情最新報導: https://bit.ly/ ... 於 www.setn.com -

#32.首席指揮家(The Conductor/De Dirigent) - 林中斌部落格/ Blog ...

首席指揮家 (英文The Conductor/荷蘭文De Dirigent) ... 之後她轉戰歐陸各大交響樂團,再赴美指揮舊金山交響樂團。1934年成立女性交響樂團任指揮,後 ... 於 chongpinlin.pixnet.net -

#33.指挥家- 维基百科,自由的百科全书

指挥 (英语:conductor,法语:chef d'orchestre,德语:Dirigent)是以手势操纵乐队或歌剧的表演的艺术(或方法),这种操纵包括打拍子,保证声部正确的进入演奏以及 ... 於 zh.wikipedia.org -

#34.王清霜、李敏勇與呂紹嘉獲行政院文化獎 - 奇摩新聞

呂紹嘉是臺灣知名指揮家,1994年獲邀指揮慕尼黑愛樂管弦樂團在臺灣的兩套曲目演出,卓越的表現獲國際媒體一致讚賞,邁向其國際指揮之路,與各大交響樂團都 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#35.北市交演出卡薩德緒指揮青春| 台灣英文新聞 - Taiwan News

2013年10月28日 — (中央社記者張銘坤、紀佳妘台北28日電)台北市立交響樂團「TSO青春謳歌-卡薩德緒與曼高娃」音樂會明天舉行,指揮由法國指揮家卡薩德緒擔綱,鋼琴由 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#36.華人女性擔任英國廣播公司交響樂團指揮 - TutorABC

華人女性擔任英國廣播公司交響樂團指揮. ... TutorABC英文學習網站.線上視訊英文教學 ... 這位華裔的指揮者認為是時候引進更多女性指揮家進入樂圈內了。 於 www.tutorabc.com -

#37.performer-指揮/湯瑪斯.桑德霖Thomas Sanderling - 臺北市立 ...

維也納國家歌劇院立即邀請他指揮《費加洛婚禮》-在偉大的指揮家卡爾‧貝姆去世後首度 ... 原始英文文本:六首英國浪漫詩和英美民間歌曲,在慕尼黑巴伐利亞廣播交響樂團 ... 於 www.tso.gov.taipei -

#38.天才指揮家馬澤爾逝世

指揮家 洛林·馬澤爾(Lorin Maazel)周日在卡斯爾頓的家中逝世,享年84歲。馬澤爾曾是一名神童,後來擔任過紐約愛樂樂團(New York Philharmonic)、 ... 於 cn.nytimes.com -

#39.樂隊指揮 - 中文百科知識

樂隊指揮是一個樂團中的靈魂人物,他擁有無限的權力,往往可以控制整首曲子呈現的速度及演出的效果;最重要的是他要有激發樂團成員最佳潛能的責任。樂隊指揮具有多方面的 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#40.Hearing Traditional Chinee Music Of Liuqin and Ruan (Silver ...

... 琵琶、京胡、京二胡、三弦等多種樂器﹐出版多張音樂專輯﹐發錶多篇學術論文﹐并開創了五種柳琴新的演奏技法﹐與海內外著名樂團、著名指揮家合作演出。 於 www.yesasia.com -

#41.奧地利指揮家阿爾明12月與國臺交臺北 - 中央社

人氣小提琴家林品任將與國臺交演出普羅柯菲夫小提琴協奏曲 ... 自2017便擔任廣島交響樂團首席客席指揮的奧地利知名指揮家阿爾明,受到全球疫情影響, ... 於 www.cna.com.tw -

#42.指揮棒英文 - Ovkyu

樂隊指揮棒英文,樂隊指揮,聲言不接受一國兩制,有些指揮家(如里希特和博爾特)用一根長指揮棒。不過一般來說,旋轉警示燈,英文解釋例句和用法. 於 www.elcaugfic.co -

#43.音樂指揮到底在「指」什麼? 專家告訴你| 大紀元

在漫長的音樂史中,「指揮」算是新興行業,約在西元1810年左右, ... 微笑地跟觀眾和演奏家們互動,也得完成一些音樂會的儀式(如向觀眾及樂團示意、 ... 於 www.epochtimes.com -

#44.樂團指揮的訓練 - 婚姻幸福Jeremy Hsiang之家

右手用指揮棒或手勢表示拍子時,通常都使用下圖般的方法:(左手方向與右手相反) 訓練的過程裡,如同你的指揮方式一般,清楚永遠是第一要素。嫻熟的指揮可以用最簡單 ... 於 jeremydrums.pixnet.net -

#45.為什麼音樂如此動人?指揮家帶你深入音樂表象之下的世界

樂團 裡的指揮,是古典音樂當中最一眼可辨之人。這樣一個人人皆知的職業卻引發如此多的疑問,卻是很少見的:. 於 www.books.com.tw -

#46.音樂指揮 - 漢語網

【音樂指揮】的英文單字、英文翻譯及用法:music(al) director 縮寫為mus dir。 ... 1958年,他成為紐約愛樂樂團的音樂指揮——第一位領導一個第一流交響樂團、出生在 ... 於 www.chinesewords.org -

#48.指揮家呂紹嘉、作家李敏勇、人間國寶王清霜獲行政院文化獎

他1960年出生於新竹竹東,1994年獲邀指揮慕尼黑愛樂管弦樂團在台灣的兩套曲目演出,卓越的表現獲國際媒體一致讚賞,邁向其國際指揮之路,與各大交響樂團皆 ... 於 ctee.com.tw -

#49.王清霜、李敏勇與呂紹嘉獲行政院文化獎 - HiNet生活誌

呂紹嘉是臺灣知名指揮家,1994年獲邀指揮慕尼黑愛樂管弦樂團在臺灣的兩套曲目演出,卓越的表現獲國際媒體一致讚賞,邁向其國際指揮之路,與各大交響樂團都 ... 於 times.hinet.net -

#50.擁有自己的樂團旅德指揮家莊東杰夢想成真 - 經濟日報

指揮家 的樂器是由近百位演奏家組成的樂團,但這份職業僧多粥少,擁有自己的樂團談何容易。莊東杰與多數年輕指揮家一樣,受邀到各地客席指揮,每一次 ... 於 money.udn.com -

#51.指挥家(乐团里面的)用英文怎么说 | 指揮家英文 - 訂房優惠報報

指揮家英文 ,大家都在找解答。 不要用什么翻译器的、如果你们说是Conductor的话、那么不要留言、我是不会采纳的、我要音乐的专业术语... 不要用什么翻译器的、如果你们 ... 於 twagoda.com -

#52.音樂會裡的咳嗽聲,像講英文時候的嗯嗯啊啊

芝加哥交響樂團指揮Michael Tilson Thomas在指揮「馬勒第九號交響曲第一樂章」時,台下觀眾咳個不停,他突然走下台,把兩手抓滿了的喉糖扔向觀眾。 稍早,另一名鋼琴家 ... 於 www.core-corner.com -

#53.職業生涯

小學曾降班需惡補英文少時多番磨練成就樂觀校長 ... 現年32歲的吳懷世是蜚聲國際的青年指揮家,在海內外獲獎無數,並與多個著名樂團合作,包括蘇黎世音樂廳管弦樂團、 ... 於 service.hket.com -

#54.高市府感謝官兵為民奉獻慰訪駐軍鼓舞士氣| 即時軍聞 - 青年日報

高雄市政府春節敬軍活動今(13)日由副秘書長張家興率敬軍團前往海軍艦隊指揮部等單位慰訪,感謝官兵戍守海疆,保衛國家安全的辛勞和貢獻。 於 www.ydn.com.tw -

#55.指揮家談大師Master TalesMaster Tales - Uight友量娛樂

中文名稱:指揮家談大師英文名稱:Master Tales長野健,或譯肯特長野;美籍日裔指揮家。擔任柏克萊交響樂團、倫敦交響樂團等著名樂團指揮。由他親自導聆... 於 www.ulightdj.tv -

#56.n Chung Shên (1956-) - 陳澄雄 - 國家教育研究院雙語詞彙

人名,指揮家,臺灣宜蘭縣人。1941年生。 ... 文化學院、東海大學、實踐大學及臺北市立師院,歷任臺北市立國樂團團長、臺灣省立交響樂團(現國立臺灣交響樂團)團長。 於 terms.naer.edu.tw -

#57.台灣女指揮家- 陳美安 - 華人今日網

古典音樂界少有的女性指揮家頭銜,讓陳美安的指揮表演影片在網路廣為流傳,台灣國家交響樂團也因此去年邀請她回台,參加在國家音樂廳的演出,家人也首次有機會親自前往 ... 於 www.chinesedaily.com -

#58.聖誕音樂會陪你過個有氣氛的節日- Rti 中央廣播電臺

三、旅美小提琴家張芝庭,畢業於紐約大學音樂系小提琴演奏碩士。曾經受著名指揮家小澤征爾邀請,與小澤征爾音樂塾樂團在日本巡迴,演出貝多芬第九號 ... 於 www.rti.org.tw -

#59.第41屆行政院文化獎出爐王清霜、李敏勇、呂紹嘉獲殊榮

至於國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉,他1960年出生於新竹竹東,1994年獲邀指揮慕尼黑愛樂管弦樂團在台灣的兩套曲目演出,卓越的表現獲國際媒體一致讚賞,邁向 ... 於 www.merit-times.com -

#60.指揮家英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 數位感

葉詠詩女士,JP 葉女士是著名的指揮家,現任香港小交響樂團音樂總監。 ... Taiwan-China Youth Orchestra in 2009 and 2010, an initiative which brought ... 於 timetraxtech.com -

#61.指揮家

時至今日,世界音樂舞台上,依然較少有女性能成為指揮家。 ... 首位獲邀紐約愛樂、柏林愛樂樂團演出的女性指揮家安東尼婭布麗可(Antonia Brico), ... 於 sintrochushulsberg.nl -

#62.陳秋盛- 教育百科

人名,指揮家,臺灣省苗栗縣人,祖籍廣東梅縣,1942年7月9日生,1968年畢業於德國慕尼黑音樂院,曾擔任臺灣省立交響樂團、國防部交響樂團、中國青年管弦樂團、華興交響 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#63.国家大剧院官方网站演出信息在线购票艺术普及参观游览

“一起向未来”中央民族乐团新春音乐会. 2022/01/19. 100~580 元 ... 八旬钢琴家殷承宗即将开幕国家大剧院2022国际钢琴系列. 国家大剧院2022/01/13 ... 於 www.chncpa.org -

#64.交響樂團指揮越老越夯?慕提80歲一年入帳350萬美元

MTT近年面臨健康問題,先是2019年的心臟手術,再來是不久前8月的腦腫瘤手術,但從他多采多姿的推特,還有11月重返舊金山交響樂團指揮的計劃來看,應該 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#65.台指揮家陳美安將任奧地利樂團首席指揮 - 中時新聞網

來自台灣的指揮家陳美安獲得奧地利施第利亞格拉茲創藝樂團(recreation Grosses Orchester Graz) 聘任,將擔任首席指揮,預計於今年秋天走馬上任, ... 於 www.chinatimes.com -

#66.上海交响乐团大事记

团标以SSO三个英文字母组成,是乐团英文名称Shanghai Symphony Orchestra的缩写。 ... 2月7日,聘用加拿大指挥家马可·巴利索托为常任指挥,为乐团首次聘用外籍指挥, ... 於 www.shsymphony.com -

#67.NSO 簡介| 國家交響樂團(NSO) - 國家表演藝術中心

近十餘年來,NSO銳意求變,大步朝專業、開放、勇於創新的職業樂團發展,成為亞洲地區最具指標性的樂團;2021年8月,德國指揮家準・馬寇爾(Jun Märkl)接任NSO藝術顧問, ... 於 npac-nso.org -

#68.指挥家(乐团里面的)用英文怎么说_百度知道

指挥 (英语:conductor,法语:chef d'orchestre,德语:Dirigent)是以手势操纵乐队或歌剧的表演的艺术(或方法),这种操纵包括打拍子,保证声部正确的进入演奏以及个别 ... 於 historyslice.com -

#69.Percy Leung:做指揮,好叻咩? - *CUP

在劍橋大學其中一隊樂團擔任指揮。 (翻譯內容以英文版本為準). 我常被人問到:「你玩甚麼樂器?」我的回答永遠是:「我是個鋼琴家、小號手和敲擊樂 ... 於 www.cup.com.hk -

#70.指挥家- Translation into English - examples Chinese

指挥家 Andris Nelsons、维也纳爱乐乐团主席Daniel Froschauer 、. Maestro Andris Nelsons and chairman of VPO, Mr. Daniel Froschauer signed their names on the ... 於 context.reverso.net -

#71.台指揮莊東杰2021年接任波鴻交響樂團音樂總監 - 全國安養院 ...

全國安養院資訊網,2020年6月18日— 台灣指揮家莊東杰將從2021年新樂季起,接任德國波鴻交響樂團(Bochumer Symphoniker)音樂總監,過去莊東杰就曾擔任過該團客席指揮 ... 於 nursinghome.iwiki.tw -

#72."樂隊指揮"英文 :: 樂團指揮英文 - 旅遊台灣

樂團 指揮英文,樂隊指揮英文翻譯:bandleader…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋樂隊指揮英文怎麽說, ... 指挥家(乐团里面的)用英文怎么说| 樂團指揮英文. 於 travelformosa.com -

#73.樂隊指揮的英文翻译與發音 - Websaru線上字典

這時,樂隊指揮把小提琴的弓子一舉,樂隊就奏起序曲來。 Meanwhile the conductor lifted his violin bow and the orchestra attacked the overture. 曼希沃是一位演奏家, ... 於 tw.websaru.info -

#74.指揮家英文在PTT/Dcard完整相關資訊

指挥家 - 维基百科,自由的百科全书指挥(英语:conductor,法语:chef d'orchestre,德语:Dirigent)是以手势操纵乐队或歌剧的表演的艺术(或方法),这种操纵包括打拍子 ... 於 culturekr.com -

#75.14歲男孩成樂隊指揮- 英語閱讀理解

14歲男孩成樂隊指揮推薦:At 14, and recently appointed as director of a Venezuelan youth orchestra, Jose Angel Salazar may well be the ... 於 m.jjyyf.com -

#76.Andre Rieu安德烈‧瑞歐-荷蘭小提琴家、指揮家、作曲家。

而從小接受小提琴、聲樂與指揮等訓練的他,更曾經是林白交響樂團的成員,. 前後長達十年。 從小只聽嚴肅音樂的他,在學生時代應邀參加一支沙龍樂隊的 ... 於 blog.xuite.net -

#77.指揮家英文在PTT/Dcard完整相關資訊

葉詠詩女士,JP 葉女士是著名的指揮家,現任香港小交響樂團音樂總監。 ... ... 指挥家- 维基百科,自由的百科全书指挥(英语:conductor,法语:chef d'orchestre,德语: ... 於 comicck.com -

#78.【指揮官英文】資訊整理& 樂團指揮英文相關消息| 綠色工廠

2013年8月16日— 指挥家(乐团里面的)用英文怎么说. 不要用什么翻译器的、如果你们说是Conductor的话、那么不要留言、我是不会采纳的、我要音乐的专业术语. 於 easylife.tw -

#79.指揮家到底在做些什麼? - BBC 英伦网

與偉大指揮家及其樂團同行。「他們變身聽力避雷針;成為讓演奏家和指揮家都能更有意義的焦點,比他們所有人、比我們所有人 ... 於 www.bbc.com -

#80.向頂尖指揮家學領導:放手,就是最好的管理 - 經理人

頂尖指揮家赫伯特‧馮‧卡拉揚(Herbert von Karajan),就是這樣的一位 ... 常有人問他,「為什麼不直接打個清楚的拍子給樂團,這樣不是簡單多了嗎? 於 www.managertoday.com.tw -

#81.台北愛樂合唱團

1972年創立,1983年由杜黑擔任藝術總監至今,現由指揮家古育仲擔任音樂總監,指揮家張維君擔任常任指揮。曾與國內外職業樂團合作演出威爾第《安魂曲》、貝多芬第九號 ... 於 www.tpf.org.tw -

#82.夏飛雲(1936-),中國當代著名民族音樂指揮家 - 華人百科

2001年初率上海民族樂團赴維也納金色大廳演出及奧地利、德國巡回演出,獲得高度評價;夏飛雲先生與上海民族樂團曾為香港雨果唱片公司錄製多集中國民樂精品唱片,如《春江花 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#84.姓名: 涅爾‧卡巴列提Nir Kabaretti 經歷 - 藝文活動平台

涅爾‧卡巴列提為國際知名指揮家,最近受西南佛羅里達交響樂團延聘出任音樂總監,同時亦持續於加州聖塔芭 ... 卡巴列提精通英文、義大利文、德文、西班牙文與希伯來文。 於 event.culture.tw -

#86.上海女子四重奏首秀 向世界傳遞上海聲音

兩雙高跟鞋、兩雙平底鞋,上海女子四重奏近日在上海交響樂團音樂廳迎來首秀 ... 荷蘭傳記電影《指揮家》目前正在國內上映,講述世界上第一位女指揮家 ... 於 sh.people.com.cn -

#87.指挥家(乐团里面的)用英文怎么说 - 百度知道

指挥家 (乐团里面的)用英文怎么说. 不要用什么翻译器的、如果你们说是Conductor的话、那么不要留言、我是不会采纳的、我要音乐的专业术语. 於 zhidao.baidu.com -

#88.Dan Fogelberg【Leader of the band】 樂隊指揮(中英文歌詞)

2.7 父親節之歌,獻給每位父親。這是一首古老的歌,在父親節的前夕總會讓人想起這首歌。由民謠詩人-丹佛格柏為他父親而唱,向他的父親-一位音樂家、 ... 於 oldladybox.pixnet.net -

#89.音樂指揮家英文完整相關資訊

音乐总监- Singapore Chinese Orchestra 新加坡华乐团他也经常应邀担任亚洲多个乐团的客座指挥,包括中国、日本(东京)和日本、 台湾、俄罗斯,以及捷克。 他曾被挑选参加 ... 於 1minute4health.com -

#90.國立臺灣交響樂團-首頁

【新樂‧星躍】2022 NTSO青年音樂創作競賽決賽音樂會. 2022.01.21 - 2022.01.21 · 111年「4K5G啟航計畫」音樂會 · NTSO講座音樂會系列「你所不知道的女性作曲家III-麗貝卡‧ ... 於 www.ntso.gov.tw -

#91.台北指揮家室內樂團 - Facebook

台北天母教室 11147 台北市士林區忠誠路二段50巷13號1樓. TEL(02)2838-0113 FAX(02)2836-0882 台北石牌教室 11288 台北市北投區西安街一段175號2樓 於 www.facebook.com -

#92.指揮家- English translation – Linguee

Many translated example sentences containing "指揮家" – English-Chinese dictionary and ... 葉詠詩女士,JP 葉女士是著名的指揮家,現任香港小交響樂團音樂總監。 於 www.linguee.com -

#93.作曲家英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

... 流行音樂的分工變細了,歌手不一定要自己作曲,這與商業包裝也有很大的關係,所以歌手也不一定會作曲,若以管絃樂團來說,還有分為指揮家、演奏. 於 www.branbibi.com -

#94.樂團成員

香港中樂團常任指揮。2011 至2018 年獲邀為香港演藝學院講授中樂指揮課。2010 年5 月,於大型戶外音樂會「香江華采」中,指揮四首由香港作曲家以香港十八區為主題的華 ... 於 www.hkco.org -

#95.指揮家英文指揮 - Wknd

免責聲明. 本作品均來自互聯網,歌劇等集體性音樂表演嘅時候,作者,指揮家英文怎麼說,指揮的英語翻譯,研究學習之用途,樂隊指揮臺,英文解釋例句和… 於 www.thegreenmnki.co -

#96.管弦樂團

第一小提琴的首席演奏家也被稱為樂隊首席,他不但是弦樂群的首席,也同時是整個管弦樂團的首席,地位只在指揮家之下,並在音樂會演出前帶領樂隊進行最後調音;指揮家一般在 ... 於 www.wikiwand.com -

#97.指揮家英文的推薦與評價,PTT、DCARD

指挥家 (乐团里面的)用英文怎么说. 不要用什么翻译器的、如果你们说是Conductor的话、那么不要留言、我是不会采纳的、我要音乐的专业术语. 於 spa.mediatagtw.com