樂樂japan評價的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦石原加受子寫的 其實,我們都寂寞:培養獨處的能力,做自己最好的陪伴 和JohnDewey的 一九一九,日本與中國:杜威夫婦的遠東家書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站蝦皮購物評價可以相信嗎?教你辨識蝦皮商品真偽5 大招也說明:蝦皮購物評價兩極,消費者也很難在網路上確定是不是可以信任,因此購物時常常會有一些疑慮。但因為蝦皮優惠越來越多,搭配蝦皮信用卡推薦又可以拿到 ...

這兩本書分別來自時報出版 和網路與書出版所出版 。

國立雲林科技大學 技術及職業教育研究所 謝文英、張桂琥所指導 鄭朝政的 軍事學員身體素養多維度評估之研究 (2020),提出樂樂japan評價關鍵因素是什麼,來自於軍事學員、身體素養、多維度評估。

而第二篇論文國立清華大學 教育心理與諮商學系 許育光、劉淑慧所指導 曹訓嘉的 矯正學校青年生涯發展與再求學歷程經驗之探究 (2020),提出因為有 自我、生涯發展、現象學研究、生活世界、矯正學校青年的重點而找出了 樂樂japan評價的解答。

最後網站樂米穀場 - momo購物網則補充:食味嚴選、口感優異。 【樂米穀場】花蓮富里產雪姬之星1.5KG 六入組(源自日本牛奶皇后深度優化).

其實,我們都寂寞:培養獨處的能力,做自己最好的陪伴

為了解決樂樂japan評價 的問題,作者石原加受子 這樣論述:

面對寂寞需要勇氣, 給還陷在孤獨漩渦中的我們。 你,是不是也會有這樣的心情? ‧沒人陪在身邊時,會覺得孤單。 ‧無法獲得別人認同時,就感到不安。 ‧周遭都沒有人了解我,內心彷彿破了個洞般空虛。 「有時我們會很想逃避寂寞、悲傷、痛苦等負面情緒,但這些感覺其實都是真實的感受,不需要過於害怕。反而正是因為有負面感受,我們才會強烈地想振作起來、想要努力改善現況。若失去了感受,我們甚至可能喪失生存下去的欲望。 與其希望別人為我們消除寂寞,我們更應該關注自己的內心。如果你現在感覺寂寞,去理解自己,就是踏出改變的第一步。」──石原加受子 現代人除了為憂鬱所苦之外,

也有愈來愈多人為「寂寞」煩惱著。想和別人在一起,但相處後卻覺得很累或感到空虛,而獨自一人時又很孤單寂寞。這種矛盾又難以與別人訴說的孤獨感,到底該如何排解呢? 有些人會選擇每天安排許多行程,讓自己變得忙碌,試圖藉此把寂寞隱藏起來,就無須正視它;有些人認為人本來就「生而寂寞」,所以不願深思這個問題;有些人是根本沒有察覺到自身的寂寞,但言行舉止中卻透露出孤獨厭世感,甚至封閉了自己的內心。 日本知名心理諮商師石原加受子認為人會感到寂寞,是因為我們渴望被愛與關懷,也總想尋求別人的認同,因而無法自我肯定。她認為不應將情緒的主導權交給別人,而要用「以自我為中心」的想法與生活方式,放下依靠他人

尋找存在感的執念,並透過獨處時的me time,聆聽內心的聲音。唯有做自己、理解自己、也享受自己,,才能真正和「寂寞」道別! 暖心推薦(依姓氏筆畫排列) 小妮子|IG 情感療癒系創作者/專欄作者 史庭瑋|心理諮詢師、關係療癒師 玖玖│IG手寫創作者 無Nonno│IG作家 黃之盈│作家、諮商心理師 游知牧|作家 溫如生│作家 默雨清晨│IG手寫作家 蘇乙笙│作家

軍事學員身體素養多維度評估之研究

為了解決樂樂japan評價 的問題,作者鄭朝政 這樣論述:

因應國內外軍事體育課程身體素養教育革新趨勢,本研究旨在建構軍事學員身體素養評估指標及其多維度評估的情形,突顯其特殊性與核心價值,作為推動軍事體育訓練與後續發展參考。研究目的為: 一、建構軍事學員身體素養評估指標。 二、瞭解軍事學員對身體素養的認同度。 三、探討不同背景軍事學員對身體素養認同度的差異。 四、分析軍事學員身體素養評估指標之影響因素及權重。 五、分析軍事學員身體素養多維度評估認同度的分布情形。 本研究對象為國軍體育幹部師資培訓班軍事學員,研究工具為自編軍事學員身體素養「多維度評估層級分析調查問卷」及「多維度評估調查問卷」,有效問卷回收數為138份

,回收率100%。本研究以描述性統計、獨立樣本t檢定與變異數分析、層級分析法、重要性績效分析等分析量化資料,另以主題式分析質性訪談資料。本研究結論如下: 一、軍事學員身體素養包括「認知、情意、技能」3個評估指標及12項評估因素。 二、軍事學員高度認同身體素養「認知、情意、技能」評估指標。 三、不同「性別、階級、教育程度、服務年資」軍事學員對身體素養的認同度無顯著差異。 四、軍事學員身體素養影響因素重要程度依序為:情意、技能、認知等3個評估指標;12項評估因素重要程度依序為:學習態度、正向態度、技能概念、技能原理、技能表現、策略運用、健康技能、生活技能、健康知識、運動知識

、運動欣賞、健康覺察。 五、三維八象限評估軍事學員身體素養「認知、情意、技能」評估指標之認同度趨於集中且高於平均數,有效反應軍事學員身體素養多維度評估的整體分布情況。 根據研究結果,本研究提出具體建議,供軍事教育單位、軍事體育師資訓練推動及實施軍事學員身體素養教育之參據。

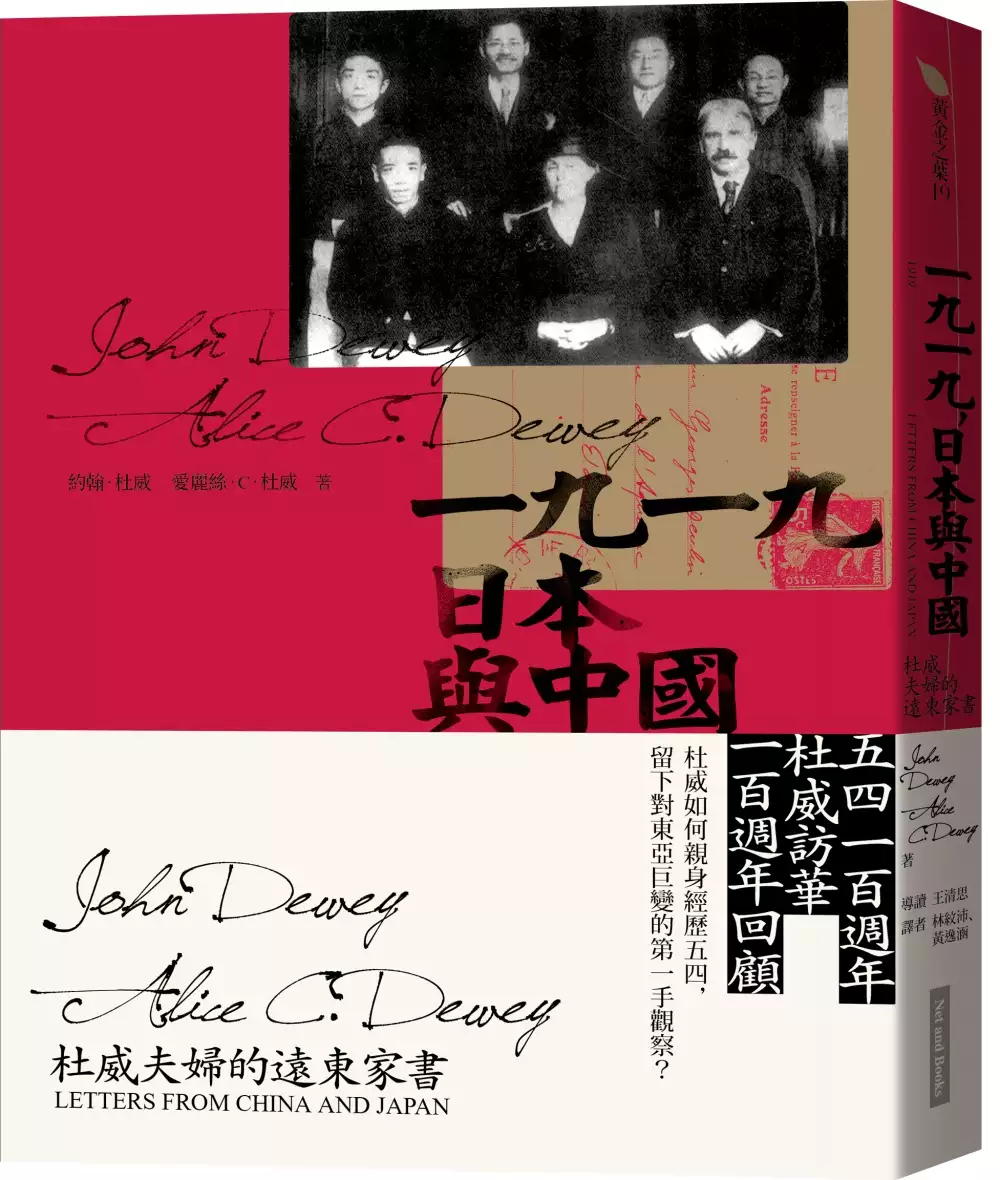

一九一九,日本與中國:杜威夫婦的遠東家書

為了解決樂樂japan評價 的問題,作者JohnDewey 這樣論述:

五四一百週年,杜威訪華一百週年回顧 杜威如何親身經歷五四,留下對東亞巨變的第一手觀察? 一個意外邀約,杜威夫婦結束在日本的旅程後去了中國,親身經歷五四運動,目擊亞洲第一個共和國的巨變。他們的家書有思想家的深刻觀察,也有旅人體驗的溫馨趣味。 一九一九年,哲學家約翰‧杜威與妻子愛麗絲‧C‧杜威到訪日本和中國,他們將一路所見所聞記下,寄回美國與遠方的兒女分享。《一九一九,日本與中國》收錄了其中六十四封書信。 杜威夫婦原是要到日本度假散心。在日本與中國的朋友、學生,聽聞夫婦倆來訪亞洲的消息,便積極邀請他們在兩國演講、授課。單純的遠東觀光之旅,於是變成東亞講學之行。 他們在日本停

留兩個多月,抵達中國時正好遇上五四學運。向來被西方人認為古老停滯的國度化身民主舞臺,民意對抗強權的歷史大戲就在眼前展開。兩人一邊講演,提倡著民主、教育與平權,一邊回想經歷的日本、審視當下的中國,研究著一戰後兩個亞洲古國和全球的政治局勢、社會變革與風土民情,一待就是兩年餘。 這六十四封家書,是杜威夫婦的異國行旅札記,是深刻全面的人文觀察,也是他們理清思路、建構往後思想的筆記;為讀者帶來旅遊逸趣外,更引領我們凝視變動的亞洲,跟隨兩人思索世界的過去與未來。 在五四中國這個舞臺上,杜威既是觀眾,也是演員,他盡量扮演好兩種角色,而杜威和夫人留下來的這些遠東家書,也讓我們有機會觀賞這齣難得的歷

史劇碼。──王清思(本書導讀人) 作者簡介 約翰.杜威 John Dewey, 1859-1952 美國哲學家、教育家、心理學家。實用主義哲學的代表人物,引領進步主義教育運動,深刻影響了二十世紀美國的教育思維,中國五四時期的胡適等人也備受啟發。 杜威 1884 年取得約翰霍普金斯大學哲學博士學位後,執教於密西根大學,開始關注教育課題。1894 年至芝加哥大學任教。彼時,一派以經驗為基礎的知識理論——實用主義——方興未艾,杜威為詹姆斯(William James)的學說撼動,原先的唯心思想遂而轉向實用關懷。這段時期杜威開始嘗試落實教改理念,他創立實驗學校,實施從活動中學習的

教學法。 1904 年杜威到了哥倫比亞大學,最後近四十年的學術生涯大都在此度過。杜威於此多元思想激盪的環境裡,不僅在知識論及形上學的題目上著述頗豐,也延續對於教育理論與實踐的興趣,陸續完成《我們如何思考》(1910)及《民主與教育》(1916)。 杜威同時也投身公眾議題、平權運動,是重要的社會評論家,1919-1921 年於中國講學,期間所發表的演講多達兩百餘場,提出合乎實用主義的哲學思潮和教育思想,對中國的知識分子啟發甚巨、影響深遠。 愛麗絲・C・杜威 Alice C. Dewey,1858-1927 全名Harriet Alice Chipman Dewey,美國教育家

、女性主義運動支持者。1896 年與丈夫約翰・杜威創辦實驗學校,後為該校校長暨英語、文學部門負責人。與丈夫赴中國期間,亦曾四處演講,致力推動中國女性受教權。 譯者簡介 林紋沛(序至 4 月 22 日信件) 臺大外文系學士、歷史所碩士。喜歡看書、看戲、旅行、吃甜點。譯有《論友誼》(亞歷山大・內哈瑪斯著,網路與書出版)、《從彼山到此山》(大塊文化出版)。 黃逸涵(4 月 28 日至 8 月 4 日信件) 外語系、翻譯研究所畢業,靠著強調「譯者隱形」的本地化產業餬口,認為名字能印在出版物上就算美夢成真了。 【導讀】誌杜威:紀念一位哲人的文化行旅 (王清思)

序 (伊芙琳・杜威) *日本篇(一九一九年二月至四月二十八日) 東京,二月,星期一 二月十一日,星期二(東京) 東京,二月十三日,星期四 東京,二月 二月二十二日 東京,二月二十八日,星期五 三月二日,星期日早上 東京,三月四日,星期二 東京,三月四日,星期二 三月五日 東京,三月十日,星期一 東京,三月十四日,星期四 東京,三月十四日 東京,三月二十日,星期四 鎌倉,三月二十七日,星期四 東京,三月二十八日,星期三 東京,四月一日,星期二 東京,四月一日 東京,四月二日 東京,四月四日 東京,四月八日 奈良,四月十二日 京都,四月十五日 京都,四月十五日 京都,四月十九日 京都,四月二

十二日 四月二十八日,熊野丸船上,航向中國 *中國篇(一九一九年五月一日至八月四日) 上海,五月一日 上海,五月二日 上海,五月三日 上海,五月四日 上海,五月十二日,星期一 星期二早晨 上海,五月十三日 南京,五月十八日 南京,五月二十二日,星期四 南京,五月二十三日 南京,五月二十六日,星期一 北京,六月一日,星期天 北京,六月一日 北京,六月二日 六月五日 北京,六月五日 六月七日 北京,六月十日 六月十六日 北京,六月二十日 北京,六月二十日 北京,六月二十三日 北京,六月二十五日 北京,六月二十七日 北京,七月二日 北京,七月二日,星期三 北京,七月四日 七月七日,星期天 北京,七

月八日 北京,七月八日 北京,七月十一日 北京基督教青年會,七月十七日 北京,七月十七日 北京,七月十九日 北京,七月二十四日 七月二十七日,時間稍晚 北京,八月四日 *杜威夫婦寫信時日期略有誤植,本書謹遵照原書日期與排序。 導讀 誌杜威:紀念一位哲人的文化行旅 二十世紀是美國實用主義哲學嶄露頭角的時期,在眾多哲學家中,約翰.杜威(John Dewey)可說是獨樹一格;他的知名度和影響力不僅限於哲學界本身,也遍及了教育界和一般的社會界。他一生的足跡廣及歐洲的土耳其、南美洲的墨西哥、遠東的日本和中國,以及蘇俄。杜威脫離了一般哲人深奧冷峻的印象,給人一種親民樸質之感,因為他所重視

的是一種應用哲學,他所關切的是人的問題。杜威認為哲學應從事文化的批評,哲學家應自詡為文化的醫生,勇於診斷我們的文化哪裡生病了,真正的藥方又在哪裡。 敏銳的讀者在閱讀《一九一九,日本與中國:杜威夫婦的遠東家書》時,可以試著去感受杜威在字裡行間所流露的淑世關懷,也可以試著去拼湊出他所看到的各種病兆。評論家曾形容杜威本人和他的作品皆透露出他過人的持平能力,指的是他可以在正反兩面中看出各自端倪,既不失偏頗,又能如實探究。正如在這些書信中,杜威對中日文化的見地,各有褒貶,或者說,褒中有貶,貶中亦有褒,讀者可以細心留意。還有,杜威對於人事物的見解會隨著事實與經驗的改變不斷調整,大至他對五四運動的評價

,小至他對中國民族性的看法。我相信藉由杜威的哲學高度,讀者所看到的世界應該會比一般的旅遊札記更多出了一份知性的饗宴。 對今日的讀者而言,一百年的時空轉換,意味著我們能讀出更多內涵,我們可以套入自己的旅遊經驗與文化體驗,與杜威和杜威夫人做一番比較。姑且不論有所一致或不一致,我們可以想想,這一百多年來改變了什麼?什麼沒有改變?其實,我發現,杜威和杜威夫人也是一直忙著比較,比較他們的歐洲經驗和遠東經驗,比較美國家鄉和遠東文化的差異,比較日本和中國民族性的不同。相信這種多重比較的視野,能為閱讀帶來更豐富的意義和樂趣。以下先談談我自己作為此書讀者的經驗。 ◎ 距離上次閱讀杜威夫婦的遠東

家書《Letters from China and Japan》,已將是十五年前的事了,那時我正好開始著手準備博士論文的研究,主題是杜威中國行的經歷和影響。我很想了解杜威在中國講學兩年經歷了什麼、反思了什麼?對他的意義和影響又是什麼?有趣的是,當時有人好心提醒我這個題目很難研究,建議我改題目,否則會畢不了業。還好,閱讀這些書信,給了我初步的信心繼續深究,也才有後來的研究成果,有興趣的讀者可以參考我的英文專書《John Dewey in China: To Teach and to Learn》(美國紐約大學出版社SUNY,二○○七)。 如同我的專書書名所揭示,杜威在中國有兩個角色,一是教

學者,二是學習者。書中兩個角色都有所著墨,但是,對於一個喜愛杜威的人而言,了解他如何在異地適應生活,如何與人互動,如何洞察周遭,如何詮釋所見,在在都讓我更認識杜威這個人,更貼近他的價值與理想,這是非常難能可貴的經驗。如今再讀,彷彿遇到了老友,讀來格外親切。 十五年前閱讀這些書信時,我是站在研究者的角度,戰戰兢兢地探尋與主題有關的線索,生怕錯過任何重要的訊息。但這一次,我將自己設定成一般讀者,抱持著自然輕鬆的態度,隨著杜威夫婦細膩的文字,進入他們筆下所描繪的異國旅程,彷彿隨著他們的步伐,一起走進了當時的日本劇院、餐館、民宅,體驗了一百年前的日本和中國各階層的人們是如何地生活;隨著他們時而逗

趣幽默、時而嚴肅反諷的口吻,一起反思社會百態與文化差異。有了這次不一樣的閱讀經驗,我更加能明白當年這本書─也就是一九二○年由杜威女兒編撰,由紐約的達頓出版社(E.P. DUTTON)出版的《Letters from China and Japan》─誕生的緣由。想想杜威和夫人每隔一段時間就捎回家鄉的家書,在親戚、家人和朋友之間如何地流傳、如何地受歡迎,就可以了解為何杜威女兒當時決定要出版這些本來沒有打算要公開的私人信件。信函中所描述的東方世界既深入又有趣,與更多人分享也不失為美事一件,畢竟獨樂樂不如眾樂樂。 ◎ 現在再讓大家認識這段歷史:關於杜威夫婦的遠東行,一場意外的豐收之旅。

一九一八年秋天,杜威從哥倫比亞大學那裡獲得休假,動身前往加州大學柏克萊分校授課。他和妻子愛麗絲心想,這樣可以在地理上更靠近亞洲,因此打算來年春天藉此去日本旅行。杜威也希望這樣的旅行對妻子有幫助,可以療治她先前因兒子在義大利旅程中意外夭折而帶來的長期抑鬱。杜威夫婦的日本朋友知道了杜威打算造訪日本的消息之後,就開始為他們做了一些參訪規畫,包括在當時東京帝國大學的哲學系列講座。杜威夫婦於一九一九年二月間抵達了日本,逗留了約兩個月之久,之後他便受邀前往中國。 杜威在日本雖然備受禮遇,出席了各種重要場合,並和許多知名人士會面,但他的學說並沒有引起特別大的回響,反之,他在中國卻受到了空前的歡迎

。如果說日本行是杜威夫婦早先規畫好的遠東旅程,那麼後來追加的中國行卻成了意外而美麗的插曲,由於插曲太過精彩,太過撼動人心,轉而變成遠東行的主調。 事情的來由是這樣的:當年胡適等人輾轉得知杜威夫婦在日本旅遊的消息時,便嘗試與他取得聯繫,並邀請他到中國訪學一年。收到邀請時,杜威頗為驚喜。他覺得利用返美前的夏天造訪中國是個不錯的安排,只是他也不確定自己能待多久,畢竟哥倫比亞大學或許不會同意他請假一年。然而,這對杜威而言,是很有吸引力的一趟旅程,因為他想要多認識東方社會和文化。不過,儘管杜威在前往中國前夕得知哥大的請假申請已經獲准,他在抵達前仍然沒有正式答應要在中國待上一年。他需要多一點評估,以

便做出明智的決定。 這當然不是一個輕鬆的決定。對於中國,杜威畢竟了解得很少,不知道這樣的決定是否要承擔一些風險。在經濟上,杜威也有顧慮,他的生活一點也不寬裕。事實上,若不是因為一位富人好友巴恩斯(Albert Coombs Barnes)的贊助,杜威無法支付去日本的旅程。巴恩斯答應支付杜威一個月的薪水,條件是要他撰寫一份報告,主題是日本在大戰後的國際關係中所扮演的角色。除了經濟方面的不放心,杜威也不知道他的中國弟子們會給他安排一些什麼樣的活動。儘管杜威對他的中國行有著種種複雜的感受,最後他想去探險的心還是大過擔憂。 然而,這份擔憂卻隨著他踏入中國時煙消雲散,因為迎接他的除了是久違的

學生,還有那震撼人心的五四運動。杜威和夫人初抵華不久即遇上了五四學生示威運動。杜威心想,中國這個帶有神祕色彩的古老文明,不是一向被西方人視為被動而停滯不前嗎?為何在北京街頭抗議的學生,竟然可以如此公開激烈地反對政府當局將山東割讓給日本的決策,甚至還能成功地說服商人們一起加入他們的行列抵制日貨?杜威一直關注著學生運動的變化與後續發展,他甚至希望這個運動能喚起人民的決心,透過和平的方式重新建立一個真正有民意基礎的新政體。畢竟,杜威一直以來都相信:真正的民意所匯集而成的一種思想與道德的力量,絕對勝過任何軍事強權的武力威嚇。 說真的,五四運動宛如是好客的中國人送給杜威的見面禮。如果不是五四運動激

起的社會浪潮和求變的社會氛圍引發杜威探究的興趣,若不是因為杜威正好在這精彩的歷史交會點上抵達中國,他或許待了兩、三個月遊山玩水一番之後,就決定打道回府,也不會答應在中國講學一年,甚至還願意再留第二年。杜威曾這麼說:「對一個外出漫遊、四處搜尋浪漫生動景致的人來說,中國看上去好似一幅令人掃興的圖畫。然而,要是用心靈的眼睛去觀察,那麼,它處處顯示出現在正上演著一部極富吸引力的大戲。」的確,「五四中國」充滿著各種問題,但也意味著無限可能,的確是一齣相當引人入勝的劇碼。在五四中國這個舞臺上,杜威既是觀眾,也是演員,他盡量扮演好兩種角色,而杜威和夫人留下來的這些遠東家書,也讓我們有機會觀賞這齣難得的歷史劇

碼。 值得一提的是,在這一齣五四大戲中,還有另一名重要的外國觀眾和演員,那就是英國哲學家羅素(Bertrand Russell)。羅素於一九二○年受邀至中國講學,停留了九個月(其中幾個禮拜,因大病一場,必須停止所有活動),與杜威在中國打過照面,最後離開中國的時間點也和杜威夫婦相去不遠。羅素回到英國之後,儼然成了中國專家,隔年(一九二二年)就出版了《中國的問題》(The Problem of China)。其實,杜威也一樣有資格寫這樣一本書,他停留的時間更久,接觸的層面也很廣,他也接到了美國出版社的寫書邀請,但最後沒有答應。我想,這不是因為杜威沒有能力寫,而是因為他深知中國人的問題不是由一

個外國人三兩下就可以講清楚、道明白的;杜威也曾表示過,他希望中國人的現況和問題,可以由中國人,以中國人的角度來寫。杜威看了羅素的《中國的問題》一書之後,提出了這樣的評論:他誇讚羅素寫得很清楚,但他認為這樣的清晰度,對於一直動盪不安的中國而言,不免格格不入。講到這裡,不知讀者們是否也跟我一樣,覺得這齣五四大戲實在太精彩,不看可惜! ◎ 在閱讀「遠東家書」時,讀者應該能察覺到,在日本的杜威和在中國的杜威,給人不同的感覺,在日本的他,比較像是旅者,讚嘆著日本人如此周到的禮貌,如此精緻的美食文化,如此乾淨的街道和如此一塵不染的地板,但也詫異著他們的英文是如此的有限。雖然偶爾也會看到杜威陷入

哲思,例如流露出對自由主義者的同情,對日本軍國主義的批判,對於男性沙文主義的嘲諷,以及對於美國民主理想的擔憂,但整體而言,閱讀杜威和夫人的日本書信會令人放鬆心情,尤其看到杜威揭露自己一開始不熟悉跪坐,大剌剌地拿著椅子坐,到後來他們又寫到自己入境隨俗,願意跪坐兩小時,接受他人盛情款待吃飯,到起身時的笨拙和雙腳麻痺的樣子,實在令人莞爾。 反觀,在中國的杜威不只是個旅者,他更是個哲學家,因五四所拋出來的巨大難題,鎮日思索;他時而興奮,時而沮喪,時而又燃起希望,他毫無保留地將自己涉入其中,他投入的程度有多少,他的學習和成長就有多少。這些書信只記錄了杜威成長的一小部分。有興趣的讀者,可以參考杜威當

時在中國為《新共和》(New Republic)和《亞細亞》(Asia)兩本雜誌所寫的四十多篇報導(有收錄在杜威作品全集中),值得一提的是,當時知名的政治評論人李普曼(Walter Lippmann)還稱讚杜威的這些遠東報導是這一文類的最佳典範。 《一九一九,日本與中國》還有一個特色,就是其中有部分的信函是由杜威夫人愛麗絲所執筆的。當時很少女性,特別是在日本,能擁有像愛麗絲這樣的機會,出席大都只有男性才能參與的場所,看見多數男性看不到的角落風景,例如日本藝妓眼中獨特的悲傷。愛麗絲的眼光所關注的事物,應該與男性有所不同,這點對於現代讀者而言,也是彌足珍貴的,應該能引發高度興趣和共鳴。希望本

書的讀者,不管是對歷史或對杜威有興趣,都能跟我一樣,從中發現許多樂趣和意義。 王清思(國立嘉義大學教育學系教授) 序 哥倫比亞大學哲學系教授約翰.杜威(John Dewey)和夫人愛麗絲.C.杜威(Alice C. Dewey)於一九一九年初離開美國,前往日本旅行;本書出版的信件即是出自杜威夫婦筆下。杜威夫婦迫不及待地踏上旅程,因為他們多年來一直渴望至少能看一眼東半球的景色。這趟旅行原本純屬休閒性質,但就在他們從舊金山出發前夕,杜威教授受邀(邀請以電報發出)到東京帝國大學講課,之後也受邀到日本帝國各地演講。杜威夫婦三、四個月來在日本各地旅行參訪,度過非常愉快的時光,又因意外備受禮遇而

倍感開心,於是到了五月,他們決定繼續旅程前往中國,在回美國以前,至少在中國待上幾週。 中國正身陷困局,掙扎成為統一獨立的民主政體,杜威夫婦對此深感興趣,因此改變了原本在一九一九年夏天返美的計畫。杜威教授向哥倫比亞大學申請一年休假,請假獲准,他和杜威夫人現在仍然留在中國。夫婦兩人皆四處演講、交流,致力將西方民主的幾分內涵帶給這個古老帝國,同時,兩人也十分享受這段經歷,一如信中所言,珍視這些時光,認為這趟旅程豐富了他們的人生。這些信件原是寫給他們身在美國的孩子,杜威夫婦從未想到家書有一天會付梓。 伊芙琳.杜威* 一九二〇年一月五日寫於紐約 *伊芙琳.杜威(Evelyn Dewey,

一八八九─一九六五)是杜威夫婦的長女,本身也是美國教育家,社會運動者。她將父母一九一九年間所寫家書編輯整理出版(即為此書),也曾與父親合著《明日學校》(Schools of Tomorrow)。她與妹妹露西(Lucy)曾先後參與父母的遠東行,兩人也在中國演講、授課。 〈東京,二月〉我們來到這裡了,上陸後一星期,來到山坡上種植樹木的美麗庭園,樹木枝椏上已經含苞待放。梅花不久就會綻開,三月山茶花開,山茶花長在相當高大的樹上。遠方可以眺望壯麗的富士山,眼前則是這一帶的其他山丘,更遠一點是城市的平原。一條運河緊臨我們的山腳下,沿著河邊有條櫻花小徑,原本頗負盛名,但幾年前一場暴風雨摧折了大部分的

櫻花樹。有一棟漂亮的寓所歸我們使用,牆上滿滿裝了窗,這棟屋子裝的是玻璃窗。臥室非常寬敞,有間小小的更衣室,還有一間書房,我現在就坐在書房裡,陽光從四面的窗戶灑落。我們需要陽光——儘管火爐(炭火箱)妙用多多,可以暖腳、烘乾頭髮,像我現在就正在用。我們被探討日本的成堆書籍包圍,全是現代研究的產物,因此我們一刻也閒不下來。房子非常寬敞,屋子一間連著一間,布滿整個山頂,彼此之間由長廊相連,長廊在每間房的兩側暫歇,整體連綿一線。我真該試著拍張照。房子的最末端是X先生的圖書室,由數間房間構成,圖書室的最外側是茶室,舉行茶會之地。我們的主人不是新貴階層,不會為了舉辦茶會而砸下百萬重金購買整套茶具。他對這種做

法不以為然。不過,茶室裡有張金漆茶几,彷彿凝結的陽光,也有其他古董家具,現在件件都是無價之寶,在家族裡代代相傳。看看我們怎麼吃早餐,你們應該會覺得很好玩,早餐由阿悌(阿悌是派給我們的侍女)在陽光室侍候我們用餐。一開始先吃水果。兩張小小的漆面茶几可以隨意擺在我們想坐的地方。這棟屋子裡的碗盤和服務方式合我們的習慣。餐具有精緻的古董中國廣彩青花瓷盤,其他則是日式風格餐具。吃完水果之後,她用火爐裡的炭火烤吐司,兩根細長的鐵棒叉進麵包裡,把麵包固定住。她把吐司就這樣叉著遞給我們。她同時一邊教我們日文,我們教她英文,我們教的她早就都會了,我們每次說話,她都會輕聲地笑。喔,我們把吐司放在盤子上,阿悌就不見人

影了。咖啡壺放在邊桌上,我們努力要找到杯子來用,又有點擔心破壞了規矩。沒有杯子,阿悌忘了。

矯正學校青年生涯發展與再求學歷程經驗之探究

為了解決樂樂japan評價 的問題,作者曹訓嘉 這樣論述:

矯正學校青年在犯法前幾乎都曾輟學,然而有些少年在矯正學校開展出讀大學生涯籌劃,此生涯轉變引起了研究者好奇。研究者希望藉由矯正學校青年生涯發展與再求學歷程中的經驗,瞭解他們如何建構不同過往的生涯路徑,並提出給實務工作者作為處遇參考。本研究訪談三位離開矯正學校並讀過大學之青年,敘說其生命發展與求學經驗。研究採用現象學方法,分析參與者於生涯發展過程中的自我展現、與環境互動,最終看見參與者生涯發展中決定讀大學的核心要素。結果發現矯正學校離校學生生涯發展蘊含以下傾向:(1)為了關係營生移動出法制規則生活世界;(二)從野地生活世界開展自我價值、興趣與生涯風格;(三)考量身邊關係期待讀書,重新建構法制規則

生活世界成功經驗;(四)落差中整合不同生活世界經驗,發展獨有生涯籌劃。據此回答研究問題,並建構出矯正學校離校青年生涯發展與再求學置身結構。最後,本研究就青少年心理發展、矯正體系、中學、大學教育場域與輔導諮商培育提出建議,使實務工作者對於矯正學校青年生涯發展有更細膩的理解,置身思考何以助其安頓,作為求學或自立生活的建議與策略。

想知道樂樂japan評價更多一定要看下面主題

樂樂japan評價的網路口碑排行榜

-

#1.《日藥本舖線上購》全台最大日系藥妝店

日藥本舖股份有限公司在台灣唯一以日本藥品專業為經營目標,保證高品質、高安全、高效果。為了國人的健康引進先進國家優良產品是我們經營的理念。 於 www.jpmed.com.tw -

#2.第三代日本藤素(Japan Tengsu)醫師線上咨詢線上訂購強力催情

第三代日本藤素(Japan Tengsu)助勃延時使用心得男性性功能障礙. ... 包括治療糖尿病的拜唐蘋(Glucobay)、抗生素拜复樂(Avelox)、治療心血管疾病藥物拜新同(AdalatGITS) ... 於 www.cleancitiescampaign.org -

#3.蝦皮購物評價可以相信嗎?教你辨識蝦皮商品真偽5 大招

蝦皮購物評價兩極,消費者也很難在網路上確定是不是可以信任,因此購物時常常會有一些疑慮。但因為蝦皮優惠越來越多,搭配蝦皮信用卡推薦又可以拿到 ... 於 roo.cash -

#4.樂米穀場 - momo購物網

食味嚴選、口感優異。 【樂米穀場】花蓮富里產雪姬之星1.5KG 六入組(源自日本牛奶皇后深度優化). 於 m.momoshop.com.tw -

#5.【日本代購】Buyee買動漫商品教學&心得記錄/mercari/Animate

JAPAN 拍賣代bid代拍代購服務 ... 相較之下我在其他樂X、代X幫都有包稅,不過我之前沒走EMS用他們自家的空運似乎就有包?(有待確認) 。檔台灣VPN。 於 acgnhouse.com -

#6.大國藥妝西垣超市万軒屋日本跨境直送免找代購!滿額免國際 ...

卡樂比Calbee 春系列洋芋片 ... 樂比calbee 香脆濃厚切達起司片52g ... 文章內容請盡量給予大國藥妝正面評價,含有誹謗言論或是負面評價的文章將無法參加本次活動。 於 img.pcstore.com.tw -

#7.樂貝特Le Petit Royal

樂貝特創建於2014年,始終秉承“孩子應得最好的“的理念,我們走遍全世界,尋找高品質的品牌。我們致力於為兩岸消費者帶來全球集美學,設計,創新和功能性於一體的高端嬰 ... 於 www.lepetitroyal.com.tw -

#8.日本代購代標推薦【樂淘Letao】日本商城購物教學全攻略 ...

日本代購代標推薦【樂淘Letao】日本商城購物教學全攻略!日本小家電「IRIS OHYAMA ricopa 電烤盤章魚燒機」、運動鞋款「Vans WEEKLY COURT V441」。 於 chungdiary.com -

#9.【日本代購】不出國也能買!Bibian比比昂日本代購實際體驗

箱子本身上方可以開洞,好友同事一起買還可以來玩抽抽樂(笑. UMAI棒. UMAI棒. 日本國民零食代表「うまい棒」有超級多種口味,駄菓子箱裡面也包含多個 ... 於 www.funtime.com.tw -

#10.【DOKODEMO多和夢】超人氣日本藥妝代購(直送)網站購物教學

網路上超人氣的日本商品代購網站DOKODEMO多和夢的購物教學來囉~讓小編來分享DOKODEMO的購物流程、評價/優點、運費計算、人氣商品以及優惠碼等相關訊息,希望幫助大家 ... 於 wow-japan.com -

#11.比比昂日本Yahoo!拍賣代標|日本雅虎拍賣官方合作、即時連 ...

PCHome比比昂Yahoo拍賣日本官方合作| 提供您24小時隨時自助下標平台,替您在Yahoo! JAPAN拍賣中成功得標的商品運送到台灣。一站式日本代標專業代bid代拍代購日本商品 ... 於 www.bibian.co.jp -

#12.Sailor 寫樂 - 小品雅集

日本Sailor 寫樂Profit Jr.+10 minamo 2023 透明特別款鋼筆墨水組(高爾夫橘). 於 www.tylee.tw -

#13.海外購物就選樂一番集運_日本轉運_日本亞馬遜_日本轉運網站 ...

樂一番日本轉運,日本亞馬遜,日本代購,海淘,最快當天入庫當天發貨,支持ems、航空、sal、海運多種方式,包裹最快天寄到您家中。日本轉運就選樂一番。 於 www.leyifan.com -

#14.aura 雅鄔樂

來自日本17年口碑經營,溫和不刺激,照光自然就變色,全球銷售破485萬支,是您健康護髮首選! 於 www.aura-cosmetics.com.tw -

#15.【唔使搵代購】日本樂天+ Amazon JP 香港網購攻略

轉送Japan(Jshoppers). Jshoppers係出名運費較平嘅集運公司, ... TENSO已經同樂天合作推出運費優惠,有優惠嗰陣價錢都OK的。(網站). 延伸閱讀:【美國網購】8大 ... 於 www.moneyhero.com.hk -

#16.線上購買| 俏樂斯台灣官方網站

日本@cosme超高評價,連日本牙醫科醫師也大力推薦! view more + · view more +. 海洋透潤碳酸卸妝水凝露. 於 www.churacostw.tw -

#17.何為「文樂」 ?世界頂級人偶劇「文樂」的魅力所在 - MATCHA

與歌舞伎、能一起被並稱為日本三大傳統藝術的「文樂」,是有著超過300年歷史的人偶劇表演。讓人偶彷彿活過來一般的高超的操作技術,大人取向引人入勝 ... 於 matcha-jp.com -

#18.2023日本藥妝優惠券、必買伴手禮、面膜人氣推薦 - 小布少爺

樂語,「日本藥妝手冊」電子檔已經寄出,如果沒有收到,請(檢查信箱垃圾桶),或是查看索取規定,並且重新留言索取唷,謝謝~. 於 boo2k.com -

#19.【日本】代購推薦~樂淘|免飛日本也買得到日本的東西 ...

【開箱評價教學】 ... 樂淘可以代購許多日本的購物網站,像是:日本樂天、日本Yahoo拍賣、日本亞馬遜Amazon等等網站上的商品,網路上也很多人推薦 ... 於 hondayellow.pixnet.net -

#20.統一精工-速邁樂加油站

統一精工-速邁樂加油站. 於 www.mech-smile.com.tw -

#21.X JAPAN - 维基百科,自由的百科全书

和其他樂團相比,X對自己的推廣行為非常積極,雖然他們很受樂迷歡迎,然而音樂界的評價卻十分嚴厲。有媒體嘲笑他們為「沒出息的化妝樂團」、「日本三大垃圾樂團之一」 ... 於 zh.wikipedia.org -

#22.樂樂日本代購 - Facebook

寶寶健康可愛,媽咪也要水水亮亮!! ◎日本長年暢銷的美容聖品明治膠原蛋白。 ◎不使用砂糖&脂質0.08g;熱量只有27kcal。 ◎一天的標準量:5,000mg=約相當於2~3片魚翅 ... 於 www.facebook.com -

#23.50美元的美樂樂!?日本的雜貨店!| 如何省錢($50 MELONS ...

50美元的美樂樂!?日本的雜貨店!| 如何省錢($50 MELONS!? GROCERY SHOPPING in Japan! | How to Save Money). 7 0. Summer 發佈於2021 年02 月17 日. 更多分享 分享 於 tw.voicetube.com -

#24.Cerax洗樂適衛浴

洗樂適衛浴成立於2008年,主要提供國內外各大廠牌衛浴產品,並獨家代理韓【CEBIEN】榮獲國際設計大獎的多功能複合式淋浴盥洗組Allin-Bath等系列衛浴產品,並且於2019年 ... 於 www.cerax.com.tw -

#25.更#黑特請小心‼️ 蝦皮高評價代購賣假貨(附圖) - Dcard

更,無意間看到這筆單,只能說賣家處理速度很快,怕受騙想退款可能就得乖乖更改評價,如果商品真沒有問題又何須做這些呢,變成以下,補充/, ... 於 www.dcard.tw -

#26.日本旅遊,跟團推薦- colatour 國外旅遊 - 可樂旅遊

北海道櫻樂會~海洋尼克斯、小樽新旅情、昭和熊牧場、函館百萬夜景五日. $37,888起 ... 紫愛星賓樂~花現富良野、伊達時代村、円山動物園、森之庭渡假村五日. 於 www.colatour.com.tw -

#27.日本樂天市場國內日文版網站購物流程教學(附最新優惠券)

所以,在日本樂天市場國內版網站購物,最好使轉送Japan、樂一番等日本轉運公司,或者日本樂天市場官方轉運服務Rakuten Global Express的轉寄服務,既 ... 於 www.travelclassroom.net -

#28.台南宵夜晚餐「樂樂居酒屋」不用飛出國,日藉主廚

非常推薦給喜歡吃日料,燒烤串燒,丼飯的吃燒烤/串燒/日式烏龍麵/日式丼飯/炸烤物的朋友可以來吃吃看! 樂樂居酒屋隱身在巷弄的三角窗店面,又隔外有著日本 ... 於 hululu.tw -

#29.樂桃航空

「AFTEE先享後付」進行支付,最高可獲得10,000點Peach點數! 日本自由行開放了!看看今天您想飛哪裡吧! 於 www.flypeach.com -

#30.緯來電視網-節目表

選擇頻道, 緯來體育台, 緯來日本台, 緯來綜合台, 緯來電影台, 緯來戲劇台, 緯來育樂台, 緯來精采台. 4/9 日本台(日). 00:00, 日本好多新鮮事. 01:00, 日本哪裡好吃驚. 於 japan.vl.com.tw -

#31.樂米穀場-花蓮富里產初雪美姬

日本牛奶皇后優化獨特風味品種☆ 「ミルキークイーン」獨特的柔和滑順口感☆ 2021 iTQi 風味評鑑二星獎. 於 www.lohas-rice.com -

#32.【開箱】全日本直送!我的日本網購開箱+日本代購集運詳細 ...

日本直送#日本代購#日本集運#日本開箱▻影片相關資訊FROM JAPAN 網站:https://link.fromjapan.co.jp/fdaad4特別優惠碼:plovejapan具體使用條件 ... 於 www.youtube.com -

#33.【官方】東京迪士尼樂祥飯店|東京迪士尼度假區

生動重現園區的夢想與冒險氛圍輕鬆享受度假區住宿的飯店 · 東京迪士尼樂園 大飯店 · 迪士尼大使 大飯店 · 東京迪士尼海洋 觀海景大飯店 · 東京迪士尼度假區 玩具總動員飯店. 於 www.tokyodisneyresort.jp -

#34.樂樂日本代購| 露天市集

日本當地代購,可長期代購日本奶粉.尿布.家電.美妝...等各種日式商品。 ✽只要在本賣場消費就有機會抽中日本境內款尿布.濕紙巾或日式生活用品. 於 www.ruten.com.tw -

#35.樂淘日本代購Uniqlo開箱(含購物教學),比台灣買現省近千元!

關於樂淘Letao. 樂淘是海外代購平台,有和日本Yahoo、日本樂天官方簽約合作廠商,也有支援美國ebay拍賣。我 ... 於 yukablog.com -

#36.台東民宿「樂樂茶民宿」 - 瘋台灣民宿網

瘋台灣為您完整介紹台東民宿「樂樂茶民宿」,並提供主題特色、折扣優惠、部落客評價遊記、鄰近景點美食、agoda與booking.com線上訂房服務,讓您輕鬆搞定台東的行程 ... 於 taitung.fun-taiwan.com -

#37.日本樂敦製藥株式會社 - ロート製薬

歡迎訪問日本樂敦製藥株式會社的中文網頁。我們選取了一些在海外顧客中具有極高人氣的樂敦、曼秀雷敦品牌產品,為您準備了詳盡的產品介紹。 於 jp.rohto.com -

#38.【DOKODEMO】多和夢日本代購送台灣教學:評價優缺點/運費 ...

Mimi去日本最常買的像是合利他命、大正感冒藥、LULU感冒藥、樂敦眼藥水⋯等日本常備藥;或武田合利他命強效錠、痠痛大判貼布等通通有,而且是日本版的商品 ... 於 mimihan.tw -

#39.hengstyle 恆隆行線上購物

恆隆行提供Dyson、Honeywell、Braun、Laurastar、Vermicular等質感家電品牌。恆隆行會員享家電自動保固,邀請你一起展現進化生活的居家美學。 於 shop.hengstyle.com -

#40.長榮樂e購-CB JAPAN X 宜手作長型不鏽鋼便當盒2入組

美國運通長榮航空簽帳白金卡/金卡95折優惠(部份商品不適用). 3月長榮航空會員生日禮金優惠. 國泰世華長榮航空聯名極致無限卡/無限卡/極致御璽卡/御璽卡9折優惠(部 ... 於 mall.evaair.com -

#41.樂吃購!日本: 首頁

《樂吃購!日本》是台灣、香港繁體中文圈裡最大的日本旅遊、藝能、文化、購物、日語學習的媒體。想一手掌握日本情報,就看《樂吃購!日本》,獲得有深度的日本最新 ... 於 www.letsgojp.com -

#42.日拍日購代購網站比較(BUYEE、樂淘) - 姆姆躲貓貓

這大半年來都有各種噴錢錢買週邊但是由於人不在日本所以要買日本的東西就只能找代購啦~~ 我主要花錢的地方是日本雅虎拍賣+ 樂天購物以下為大家介紹我 ... 於 nimu.pixnet.net -

#43.日本明治明治樂樂Q貝成長448G使用心得評價推薦 - 跩媽咪

現在喝明治樂樂Q貝,會喝明治是因為出門玩時可以帶樂樂Q貝出、寶寶出生後都是母乳配方奶混餵,因為媽媽我的母乳沒那麼多,我申請過其他品牌的奶粉試、首先, ... 於 www.trytry.com.tw -

#44.しまむら流行服飾館思夢樂(@shimamura.tw ... - Instagram

しまむら集團台灣唯一官方帳號。 日本擁有2211家門市以思夢樂之名在台開業25年。 ○每週推出日本人氣品牌服飾・內著・寢飾・鞋包配件,全台門市商品可看可摸可試 ... 於 www.instagram.com -

#45.日本Sailor寫樂 - PChome 24h購物

日本Sailor寫樂. ‧台北巿6小時到貨(試營運); ‧全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點 ... 於 24h.pchome.com.tw -

#46.【日本代購網站推薦】樂淘Letao 家電館介紹與教學 - 欣傳媒

【日本代購網站推薦】樂淘Letao 家電館介紹與教學,超值日本Toffy遠紅外線烤箱開箱 ; 一. · Letao 簡介 ; Letao · -海外代標代購第一品牌 開箱領500元、空運超 ... 於 blog.xinmedia.com -

#47.奈米樂全品項 - 日本獅王台灣官方旗艦館歡迎光臨

日本獅王奈米樂超濃縮洗衣精660g ・專利MEE配方,洗淨深層髒汙。 ・挑戰高難度污漬異味。 ・低泡配方,滾筒式⼂快洗皆可用。 ・pH值中性,無螢光劑、漂白劑。 於 shop.lion-corp.com.tw -

#48.Rakusake 樂酌|最專業的日本酒平台清酒樂酌

法國三星餐廳高評價! ... 樂酌的創立起源自某次日本旅行直接喝到現榨好清酒的美好記憶, 為了帶回這美好的味道我們尋訪了不下50間的酒廠,精選出與我們記憶中美好的 ... 於 rakusake.com -

#49.東京銀座・有樂町的人氣藥妝店5選!逛銀座就是要大買特買!

以「禮遇週到NO.1」為經營理念的「Cocokara Fine(ココカラファイン)」是在日本全國有1300間以上店鋪的連鎖藥局。將細心待客做為店舖座右銘來努力提升 ... 於 livejapan.com -

#50.[心得] 樂淘日本代購心得分享- 看板e-shopping - 批踢踢實業坊

物品名稱:樂淘代購☆賣家名稱:樂淘☆拍賣網址:https://www.letao.com.tw ☆網誌心得:無平時比較少網購日本的東西,這次剛好因為想買的東西在台灣 ... 於 www.ptt.cc -

#51.大家平常有用日本代購網站嗎? 有比較推哪家嗎? - Mobile01

因為我們之前沒有在日本代購網站上消費的經驗所以想問問平常有在用日本代購的網友有Buyee、比比昂、樂淘等這幾家的相關評價嗎? 於 www.mobile01.com -

#52.2022 日本代購網站推薦,品項優惠多,藥妝、家電直送到家

bibian 比比昂|PChome · 日本亞馬遜Amazon · 跨買TokuKai · Letao樂淘 · buyee · JChere · MYJAPAN · buyippee ... 於 blog.aifian.com -

#53.【學習水杯推薦】Combi 日本製LakuMug 樂可杯上市!喝水三 ...

Combi 的 LakuMug 樂可杯 終於等到在台灣上市,日本品牌Combi 的品質與可 ... 某種理想和目的而構築的事物都會被視為設計,其品質將得到評價和表彰。 於 www.combi-house.com.tw -

#54.歡迎光臨~樂樂日本代購

歡迎光臨~樂樂日本代購聯絡信箱:[email protected] 只要是大大水水喜歡的東西,都可以盡力幫忙採買,5件商品內免收代購費喔!! 100%日本真品。 於 jpjpjp888.pixnet.net -

#55.樂樂Japan 【電器・雜貨・日本直送 】, 線上商店 - 蝦皮購物

樂樂Japan 【電器・雜貨・日本直送 】 全館可使用5倍蝦幣券【最高回饋5000蝦 ... 買家評價評論讓你安心無虞不踩雷,即刻挖掘更多樂樂Japan 【電器・雜貨・日本 ... 於 shopee.tw -

#56.樂雅樂餐廳

來自日本的樂雅樂餐廳,每一道料理都由專業主廚親手烹調而成,從早餐到晚餐,牛排、漢堡排、和風御膳及兒童菜單,熱情款待您的每一餐! - 樂雅樂餐廳. 於 www.royalpark.com.tw -

#57.樂天國際銀行– 傳承日本20年純網銀經驗

樂天貸樂分 · 樂天電能貸 · 時時存好利幫自己加點薪 · 立刻輸入【WIN】 賺現金200元 · 揪友開戶! 新戶禮現金500元! · 樂天貸您歡樂每一天 · 樂天貸樂分 · 樂天電能貸. 於 www.rakuten-bank.com.tw -

#58.Rakuten樂天市場| 樂天市場購物網- Rakuten日本最大線上購物 ...

樂天市場購物獨創高額回饋,天天1%無上限,不定期加碼點數倍增,搭配各品牌折扣讓您享購物超值優惠。嚴選超過7000個知名品牌如Nitori 宜得利家居、3M、Panasonic 國際 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#59.FLOMO 富樂夢官方網站

FLOMO富樂夢專業製造<無PVC、無塑化劑>的環保無毒橡皮擦、彩繪用品、人因護脊書包及文具禮品,銷售臺灣及世界各國,並於臺灣、上海、美國、日本均設有營運中心. 於 www.flomo.com.tw -

#60.7大日本網購集運/轉運推薦! 比較Tenso、Buyee、樂一番

7大日本網購集運/轉運推薦! 比較Tenso、Buyee、樂一番、轉送Japan ... 不少朋友喜愛在樂天市場(Rakuten)、Amazon、ZOZOTOWN等日本網站網購,新年亦可網 ... 於 travel.ulifestyle.com.hk -

#61.樂樂日貨日本快速代購- Yahoo 奇摩拍賣

日本潮流品牌,日本吉田PORTER,日本製餐具廚具,所有日本品牌皆可代購,若需要代購服務請於問於答發問。 本店服務信箱[email protected]歡迎買家提問比價。 於 tw.bid.yahoo.com -

#62.代購費用 - 樂淘

樂淘letao是ISO認證,日本Yahoo、日本樂天官方簽約合作廠商;海外購物詐騙理賠,賣家寄錯理賠,運送破損全額理賠,完善保障制度,全透明化費用,用心售後服務; ... 於 www.letao.com.tw -

#63.評價, 蕎樂亭MOGAMI 位於神樂坂, 東京都

瀏覽SAVOR JAPAN 品味日本上的評價。蕎樂亭MOGAMI 是一家位於神樂坂, 東京都的餐廳。 於 tw.savorjapan.com -

#64.日本藥妝優惠券】SUNDRUG 尚都樂客-免稅10%、還可現折 ...

【2023最新-日本藥妝優惠券】SUNDRUG 尚都樂客-免稅10%、還可現折最高7%的COUPON折扣分享、APP下載或只使用JCB信用卡優惠(サンドラッグ、每間店鋪要裝 ... 於 ksk.tw -

#65.[心得] 樂淘日本代購心得分享 - PTT評價

物品名稱:樂淘代購☆賣家名稱:樂淘☆拍賣網址: ☆網誌心得:無平時比較少網購日本的東西,這次剛好因為想買的東西在台灣通路沒有販售,就打算找海. 於 ptt.reviews -

#66.Toyroyal樂雅玩具|日本百年嬰兒玩具品牌|0至3歲寶寶成長 ...

1916年,Toyroyal樂雅玩具誕生於日本東京,為國際知名的百年嬰幼兒玩具品牌,我們將玩具視為一種重要的教育媒介。2017年,我們以全新概念『寶寶探索成長樂園』為主軸, ... 於 www.toyroyal.com.tw -

#67.推薦碼【Zn6HNW7YgR】樂淘代購深入使用心得(內含大量優惠 ...

在選擇日本代購之前,我也跟各位一樣對這些網站一無所知,找到比較大的幾家:樂淘、buyee、比比昂、買對等等,因為不知道哪家比較便宜,看了評價也是參差不齊,所以我這 ... 於 blog.xuite.net -

#68.COCORO Life 可購樂

換季養膚術 · 票券專區 · 換季必備家電專區 · 春遊露營必備神器 · 夏普家電6000加碼 · 可購樂6000放大術 · 換季收納專區 · 日本熱銷球型秒收袋. 於 www.cocorolife.tw -

#69.日本製IH對應匠TAKUMI JAPAN 岩紋鐵鍋炒鍋(24cm/24公分)

【樂樂日貨】*現貨*日本代購日本極Japan 極鐵鍋熱炒鍋24CM 24公分日本製網拍最便宜哪裡買?LINE購物幫你貨比800家,提供Yahoo奇摩拍賣惠價格、歷史低價、LINE POINTS點 ... 於 buy.line.me -

#70.樂雅五合一- 2023 - steal.sbs

小牛津布書PTTPTT、社群、論壇上的各式資訊、討論與評價, 提供樂雅五合一、 ... 日本樂雅Toyroyal TOY ROYAL 音樂健力架2個月以上五合一健力架Japan ... 於 steal.sbs -

#71.樂透旅行社/旅遊大玩家/繞著地球玩

『樂透旅行社』本著專業負責的理念致力於國內外團體旅遊,提供最完善的服務品質,以認真精神與貼心誠懇的態度,感動過無數熱愛旅遊的心。我們擁有的我們自己的電商網路 ... 於 www.lottotour.com.tw -

#72.【日本網卡】DJB 暢日卡

描述; 評價(55) ... 若於收到商品超過7日後取消,需自行負擔運費寄回卡樂通國際有限公司,退款將酌收台幣60元手續費; 上網卡一經使用,若經客服人員判斷為sim卡本身 ... 於 djbcard.com -

#73.MUZIK古典樂刊 4月號 NO107 與世界大師「玩」歌劇 2016小澤征爾音樂塾紀實

SENZOKU & ONPUTA 台日國際夏祭音樂請習會下半七交交° z 日本洗足學園音樂大學 Japan Gakuen Co11ege of Music 台日國際【行程日期】即日起受理報名,額滿為止。 於 books.google.com.tw -

#74.流行服飾館思夢樂- 台灣官方網站

流行服飾館思夢樂-日本企劃|自有品牌|流行時尚|潮流趨勢|平價美裝. 於 shimamura.com.tw -

#75.日本跟團行程推薦- 國外團體旅遊

... 限時特惠; 季節限定; 立山黑部; 享樂齡. 【典藏九州‧綠光森林】農家採果、南阿蘇鐵道、私房野奢獨家體驗5日. 嘉麻森野之旅、現採時令水果樂. 5天$46,900 起 ... 於 tour.settour.com.tw -

#76.【東京自由行】東京必吃美食:蟹道樂冬天螃蟹鮮甜好吃

日本東京必吃美食蟹道樂,蟹道樂是日本螃蟹料理的連鎖專賣店,在東京、大阪、九州等地方都有分店,總店在大阪,蟹道樂主要賣的就是螃蟹,餐廳有各種 ... 於 mmstravel.tw -

#77.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

生命的包袱從來沒有這麼輕,回憶過往,倒帶人生,你嘆口氣,知道無力彌補——過了,就過了。 百年書店的魅力|從前從前, 有間古書店: 英倫傳奇書店亨利.莎樂倫的日常, 除了書 ... 於 www.eslite.com -

#78.聯邦吉鶴卡國內2%現金回饋無上限

... 帳戶(含實體帳戶或數位帳戶)入帳,且於112/05/31(含)前成功入帳,並於前述日期前加入本行LINE官方帳號好友,且擇一綁定個人化服務,即可參加樂抽現金回饋活動。 於 activity.ubot.com.tw -

#79.[東京銀座購物] BicCamera 有樂町店購買攻略@ 2023免稅優惠 ...

[東京銀座購物] BicCamera 有樂町店購買攻略@ 2023免稅優惠折扣券下載,超大超好買,家電音響電器,蘋果,藥妝,清酒. 東京Tokyo / 2023.03.06. 來日本買電器,大方首選就是 ... 於 www.bigfang.tw -

#80.【日本必買】2023最夯日本藥妝面膜、保養品美妝購物推薦 ...

日本必買2:保養品(護唇膏、化妝水、美容液) · DHC純欖護唇膏:添加豐富橄欖精華油,不會厚重黏膩,擦起來自然舒服 · 樂敦Melano CC亮白精華:高純度 ... 於 bobby.tw -

#81.欣樂樂愛思糖衣錠

第一三共ヘルスケア(Daiichi Sankyo Healthcare Co.,Ltd.)於1951年推出第一款綜合感冒藥「ルル」(Lu Lu),這個品牌擁有超過60年的歷史,是日本歷史最悠久的感冒品牌之 ... 於 www.shinlulu.com.tw -

#82.【推薦】13 大日本代購網站,完整列表徹底比較!即使不會日文

From Japan ... 樂淘-海外代標代購第一品牌 ... DOKODEMO 購物實測與評價; EBISU 惠比壽日藥直送:匯集台灣人喜愛的藥妝商品,相關進口規定也有完整說明 ... 於 kitastw.com -

#83.【日本代購推薦】2023 樂淘Letao 購物教學(含推薦碼)

樂淘Letao 日本代購評價 · 日本購物網站多元(日本樂天、日本Yahoo、日本Amazon) · 樂淘免代購費,省一筆 · 每個月都會提供國際運費的折價券,最高可完全 ... 於 www.wendyjourney.com -

#84.[閒聊] 樂淘重度使用者落落長心得- e-shopping - PTT消費區

身為白金VIP,我終於要來推薦樂淘這個網站了(目前30天內下單24筆,總訂單數應該兩百多?真的是超重度使用XDD) 文內也會跟另一家代購買對做比較因為 ... 於 pttbuy.cc -

#85.大國藥妝- Daikoku Drug 全日本第一便宜的藥妝

日本同步樂敦ROHTO曼秀雷敦私密止癢乳液15g ... 卡樂比Calbee Jagabee薯條16g×5袋. ¥384. TOP 14. -20%. 藤澤商事杏仁小魚5連. 於 www.daikokudrug-taiwan.com -

#86.樂樂Japan 代購的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

樂樂japan 代購價格推薦共4筆商品。還有x japan 黑膠、侍japan 衣、侍japan 帽、japan 軸承、x japan 黑膠唱片。現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#87.日本大創百貨 - 尚順育樂世界

日本大創百貨 ... 台灣大創本著日本大創高度評價的精神,提供台灣消費者超值價格,高品質的購物樂趣。透過創意與設計,讓商品展現無限魅力。 於 www.ss-plaza.com.tw -

#88.小川實業有限公司|最新徵才職缺 - 104人力銀行

因此,我們取名「樂淘」,希望每一個消費者都可以「購物樂在其中,淘到心中寶物」 。 ... 樂淘目前專營日本代標、代購及美國ebay代標服務我們提供整套完整的服務流程, ... 於 www.104.com.tw -

#89.台北美食推薦-日本料理-鮨佐樂(2022) - Golike

前言. 耳聞鮨佐樂Omakase很久了,這間無菜單日本料理常常在IG看到推薦,爬文發現楊丞琳小S都接連發文打卡推薦這間無菜單日本料理這次預約中午時段用餐,所有套餐食材都 ... 於 golike.tw -

#90.[心得] 樂淘日本代購心得分享- 看板e-shopping - PTT網頁版

物品名稱:樂淘代購☆賣家名稱:樂淘☆拍賣網址: https://www.letao.com.tw ☆網誌心得:無第一次用樂淘代購,以前家人還在日本都直接用官網線上刷卡 ... 於 www.pttweb.cc -

#91.樂樂japan ptt的推薦與評價, 網紅們這樣回答 - 最新趨勢觀測站

1. 樂一番我看評價滿兩極,但有看到有人說原包裝被拆開之類的有點怕另外是不能寄食物嗎?(網路上看到的不確定是不是舊資料) · 2. shopmore 之前有運費半價 ... 於disp.cc. 於 news.mediatagtw.com -

#92.印花樂inBlooom|新台味印花美學,創造美感與共好生活

台灣最具代表性的印花設計品牌,以經典台灣元素作為靈感來源,開發印花設計商品,同時傳遞會共好與環境保護的理念。另有提供手作課程體驗、企業客製服務與圖像授權方案 ... 於 www.inblooom.com -

#93.KKday優惠碼2023》4月總整理.離島活動折扣/海外優惠商品 ...

2023KKday信用卡折扣碼 · 中信ALL ME卡綁Pi錢包!不限金額筆筆享最高10% · 花旗饗樂卡優惠8折起,新戶滿額加贈旅遊金 · KKday結帳,使用JCB卡享折扣優惠. 於 blog.kkday.com -

#94.咖樂迪咖啡農場| 來自日本的食品選貨店-カルディCoffee Farm

「咖樂迪咖啡農場」台灣官方網站。以多種講究的咖啡豆為中心,包括日本嚴選食品,從世界各國引進令人驚豔的食材、點心、葡萄酒、調味料等,讓您享受在市集裡尋寶般的. 於 www.kaldi.tw -

#95.博客來一碗好書週|每月精選好書推薦

吉田皓一自稱是「最愛台灣的日本人」 「樂吃購!日本」創辦人. 於 www.books.com.tw -

#96.不能出國代購幫你買!精選10家「日本代購平台推薦」中文介面 ...

FROM JAPAN. 日本代購平台推薦5.Bibian比比昂. 日本代購平台推薦6.Letao樂淘. 日本代購平台推薦7.ZenMarket日本代購服務. 日本代購平台推薦8.Hoyoyo. 於 www.popdaily.com.tw -

#97.[心得] 樂淘日本代購心得分享- e-shopping - PTT推薦

物品名稱:樂淘代購☆賣家名稱:樂淘☆拍賣網址: ☆網誌心得:無平時比較少網購日本的東西,這次剛好因為想買的東西在台灣通路沒有販售,就打算找海. 於 pttyes.com -

#98.【心得】開箱~樂淘日本商城代購心得分享 - 創作大廳- 巴哈姆特

大家好~(?)我又來分享用樂淘的開箱心得文了XD. 這是我第二次寫樂淘的開箱文(雖然不是第二次購買了w). 上次我用樂淘代購了日本Yahoo拍賣競標的商品,. 於 home.gamer.com.tw