模造紙道林紙的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝奇峰寫的 圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝 和BerndBrunner的 馴果記:從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自晨星 和臉譜所出版 。

輔仁大學 金融與國際企業學系金融碩士在職專班 林姿瑩所指導 何任鎔的 COVID-19疫情對於網路投保旅平險之影響-以M壽險公司為例 (2021),提出模造紙道林紙關鍵因素是什麼,來自於COVID-19、網路投保、消費者屬性、旅平險。

而第二篇論文國立聯合大學 管理碩士在職學位學程 胡天鐘所指導 謝鴻文的 應用工業4.0技術實時數據管理(PI)及智能設備管理(iEM)於抄紙設備以改善日產量之研究 -以A公司為例 (2021),提出因為有 工業4.0、智慧管理平台(PI)、智能設備健康管理(iEM)、造紙產業的重點而找出了 模造紙道林紙的解答。

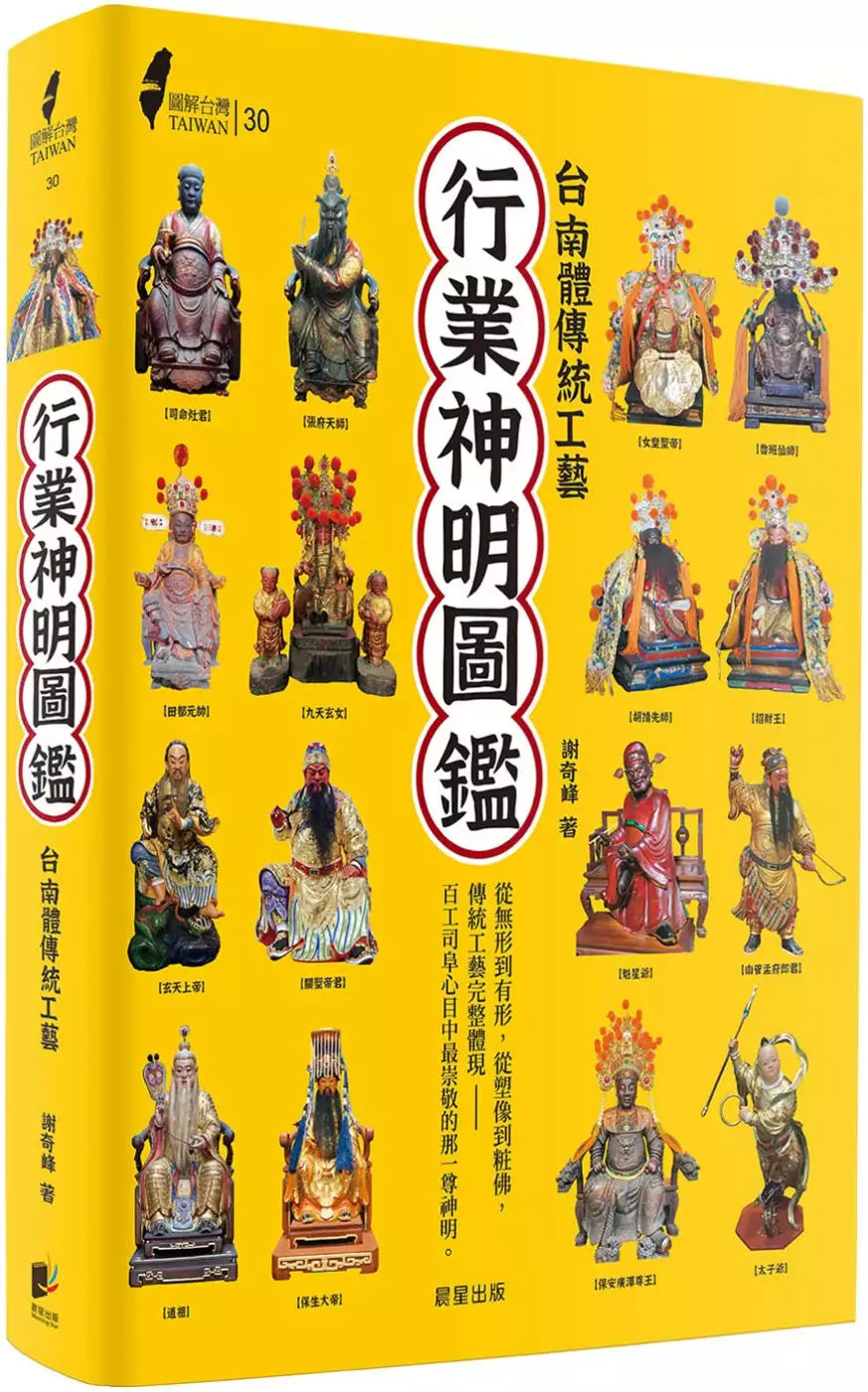

圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝

為了解決模造紙道林紙 的問題,作者謝奇峰 這樣論述:

從無形到有形,從塑像到粧佛,傳統工藝完整體現——百工司阜心目中最崇敬的那一尊神明。 台灣的行業神明祭祀源遠流長,行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。在趨吉避凶的心理因素影響下,祭祀者透過祖師爺神靈的庇佑,不僅可在工作上求得順遂心安,並能祈求增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,尤其是以台南本土閣派工藝美學為重點,從中認識神明造像技藝展現的工藝造詣,以及如何鑑賞神明像造型美學。 「台南體」粧佛工藝的形成,是府城眾多粧佛匠師共同努力積累的成果,從代表人物泉州派西佛

國蔡心、福州派人樂軒林亨琛,至融合泉、福州二派優點的本土閣派陳金泳(派下弟子杜牧河、黃德勝、曾應飛、鄭賢仁、陳世偉等),還有外地來台南落地生根的林秋銘師傅,都在府城粧佛界占有一席之地。尤以台南閣派的工藝美學在消費市場獲得大家的青睞,粧佛師對於神像皮面彩繪細節的要求,以及工藝美術的追求完美與提昇從不間斷。 一尊神像不僅比例要好,氣勢要夠,神韻要佳,神像金身色彩也逐漸繽紛鮮活起來,因此帶動了注重神像彩繪的風潮。另方面,由於網路發達,加上信仰年輕化,新世代的年輕人已是消費市場的主力,他們有自己的想法,喜歡與眾不同,喜歡分享美學,而閣派追求裡外皆美的神像工藝,很自然吸引了年輕族群的目光,獲得年

輕人的喜愛,即使訂製交期漫長,也寧願等待,台南體細緻的神像工藝,甚至影響到各地粧佛業者,包含中國大陸地區的業者,紛紛模仿,至今成為全台神像指標性工藝。 本書特色 1.行業神即百工百業的守護神,也是行業中俗稱的「祖師爺」。以往在天人合一的古代,以及趨吉避凶的心理因素影響下,透過祖師爺神靈的庇佑,不僅在工作上求得順遂心安,並能增進所屬行業的繁榮與發展。本書即蒐羅各重點行業神明,從行業神明的緣起、沿革,到本身的工藝造像欣賞,帶給讀者迅速了解,百工百業為何而祭祀,以及如何透過各地經典神明造像的技藝,展現神明像的工藝追求。 2.台灣的行業神明祭祀源遠流長,過去所謂「三百六十行,行行出

狀元。」是基於只要努力就能出頭天的意思,但人的旦夕禍福有時候無法預測,對於未知的事情,「有燒香,有保庇」是普遍的心理需求,放到各行各業之中,也成為求得工作順利發展的期望,行業神明的重要性就不喻而明。本書繼《圖解台灣神明圖鑑》之後,針對貼近民生且耳熟能詳的行業守護神,介紹其特殊性與重要性,近距離鑑賞神明像工藝生成的過程與細節,除了讓讀者從歷史面認識神明來歷之外,並對神明造像工藝各面向能有深入淺出的了解。 民俗藝術專家學者 深摯推薦! 百工百業撐起一個繁榮興盛的社會,各行各業守護神庇蔭著子弟生活無虞。本書從台南出發,圖解行業信仰的古往今來。----張珣(中央研究院民族所所長)

謝奇峰長期耕耘府城的信仰習俗,經驗豐富而著作迭出。此次的行業神撰述,以實地的訪察紀錄,深具本土性,切合當代台灣的真實面貌。斯土斯神,本書值得推薦大家共賞。----李豐楙(政治大學名譽講座教授) 由等級社會到現代社會,行業識別無所不在。本書一目瞭然,帶你進入社會分工背後神聖與世俗緊扣的祕境。----丁仁傑(中央研究院民族所硏究員) 謝奇峰的《圖解台灣行業神明圖鑑:台南體傳統工藝》一書,可說是在神像研究三部曲著作後,另一本再次開拓神像研究新視界的好書。本書結合大量的文物與圖解,深入淺出地勾勒出神像背後所信奉的各行業的獨特性。----李建緯(逢甲大學文化與社會創新碩士學位學程教授兼主

任、文化資產與文物保存研究中心主任) 不只是工藝!不只是台南體!除了精讀府城,更遍覽台灣多種文化資產。言溢於題,物超所值!----邱彥貴(臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系助理教授) 深耕土地綻放繽紛花朵,長期踏查累積豐碩果實,透過本書多元視角系統性認識台灣行業神文化。----洪瑩發(政大華人宗教研究中心博士級研究員、臺灣宗教與民俗文化平臺執行長)

模造紙道林紙進入發燒排行的影片

本週漏網東西軍角逐的選項是:「蛋炒飯論戰」vs.「環保威士忌」。經過24小時的刺激票選之後呢,「環保威士忌」獲得51%的票數。知名威士忌品牌跟上環保新趨勢,決定在2021年推出「紙製酒瓶」取代傳統玻璃瓶,據說整個瓶子從裡到外都都可以回收,不會對環境產生危害。這款酒瓶到底只是噱頭還是真的很環保?

這家企業會想要研發紙製酒瓶,是因為看到一份數據表示,歐洲在2018年時總共丟棄了820萬噸塑膠包裝,這些垃圾造成地球龐大的負擔,所以他們就決定要在2021年,推出完全不含塑膠成分的紙製包裝瓶,搶搭環保熱潮,為地球貢獻心力。業者強調這款酒瓶是由環保紙漿、可生物分解的食品級樹脂組成的,製作方式是以模具來加壓紙漿,然後用微波技術進行固化,所以裡面完全不會出現我們常見的,紙杯裡面那層「塑膠淋膜」,是個無塑瓶,然後蓋子用的是鋁蓋,因此連瓶加蓋全身100%可回收,預計會先用在旗下的「黑牌」系列上,如果能如期問世,將會是全球第一支酒精飲料的環保瓶。

目前除了這個威士忌品牌,丹麥啤酒大廠也打算推出兩款叫作「綠色纖維瓶」(Green Fibre Bottle)的環保啤酒瓶。兩款原型都是用「永續木纖維」製成的,可以完全回收利用,裡面會塗一層特殊薄膜來防滲漏,一款薄膜是「再生PET聚合物」,另一款是「100%生物源PEF聚合物」,業者目前正在測試兩款瓶子的防滲漏程度。不過酒瓶本來就沒在用塑膠,而且很多網友都在問,玻璃不是本來就可以回收嗎?何必大費周章製造紙酒瓶呢?

酒精大廠很少使用塑膠製品,通常都用玻璃,但是玻璃從製作到運送,整個過程會產生許多碳足跡。例如,玻璃必須加熱到600度以上才能彎曲被塑形,燒製上相當耗能源。而一般常見的330ml鋁罐可樂,每瓶碳足跡是170克,但同樣330ml的玻璃瓶裝可樂,每瓶的碳足跡卻是350克,整整一倍,而且玻璃瓶因為比較重,運送時也會間接增加貨車的油耗和碳排。

再看到回收部分,廢玻璃被回收後,第一步要經過分類、分色,第二步是去雜質清洗,粉碎研磨,製成再生玻璃粉碎料,然後入庫包裝,送去一般的玻璃製造廠商,重製成新的玻璃,整個過程吃力不討好,沒什麼人願意做,也不是所有回收廠都有這樣的技術。

而台灣本身也禁塑滿一年了,現在有很多廠商加入減塑行列,用紙吸管取代塑膠吸管,不過我每次飲料還沒喝完吸管就融化了,心情很不好。不過我很好奇,像是紙杯紙容器裡面都含有一層用來防水的塑膠淋膜,難以被回收處理,有九成都是直接當一般垃圾丟掉,那紙吸管就會比較環保嗎?

其實兩年前英國媒體就揭露,英國某大型速食業者使用的紙吸管,其實根本不能回收再製!他們用的紙吸管,推出的初期由於太薄,被顧客批評「會被飲料溶解」、「口感很怪」,因此業者只好把紙吸管加厚處理,結果太厚的吸管,讓合作的垃圾處理廠難以再次加工,最後這些紙吸管就只能先被當成一般垃圾丟掉,讓當初環保的美意大打折扣。

至於台灣的話,根據中興大學森林學系教授彭元興的說法,台灣市面上所使用的紙吸管是由純木漿(原生漿)抄造的,裡面不會使用PE淋膜,實驗結果也證明,用傳統紙類回收設備就可以搞定,不需要特別的設備或製程來處理。這是理論上啦,實際上呢,大多數的回收商都不會接受沾過食物的紙類,所以用過的吸管最後恐怕也是被當成垃圾丟掉,總之,用紙吸管可能只是自我感覺良好,覺得可以救海龜,但其實不要用吸管最好。

其實無論是哪種紙製品,都會經歷伐木、運送、製紙、漂白、染色等程序,過程非常繁瑣,消耗的資源是塑膠的好幾倍,更容易造成全球暖化,但好處就是比較容易降解,反觀塑膠,如果不好好處理就是「禍害遺千年」。哪一種材質是真正環保愛地球,我們很難針對單一面向下定論,但無論使用何種材質,記得要把握3R原則:Reuse(重複使用)、Reduce(減少使用)、Recycle(回收),才能達到垃圾減量的最終目標。

如果喜歡我們的節目,記得幫我們在臉書按讚跟分享出去,或是在YouTube訂閱我們的頻道,如果想看更多的國內外新聞的話,也請您上YouTube搜尋寰宇新聞,我們下週見!

--------------------------------------

《#范琪斐的寰宇漫遊》每周四晚間8點55分在 #寰宇新聞台 播出,沒跟上的也沒關係,歡迎訂閱我們的 YouTube 頻道 🔔#范琪斐的寰宇漫遊 🔔https://reurl.cc/ZvKM3 1000pm準時上傳完整版!

COVID-19疫情對於網路投保旅平險之影響-以M壽險公司為例

為了解決模造紙道林紙 的問題,作者何任鎔 這樣論述:

本研究以COVID-19疫情爆發前(2018/01/01-2020/01/30)與爆發期間(2020/01/31-2021/12/31),對於消費者屬性使用網路投保旅平險之影響,透過樣本分析疫情爆發前與爆發期間,分析多項變數(年齡、性別、投保保額、旅遊地點)。國人旅遊需求龐大,透過分析結果來看COVID-19疫情爆發前以女性消費者使用網路投保旅平險佔比較高,投保保額額度較無高保額保障,以及國外旅遊地點居多,佔比最大旅遊目的地為中國大陸及東南亞,COVID-19疫情爆發後女性消費者使用網路投保旅平險佔比提高,投保保額的額度相對有所提升,以及世界各國紛紛實施鎖國政策,國人旅遊習慣由國外轉向國內旅

遊。

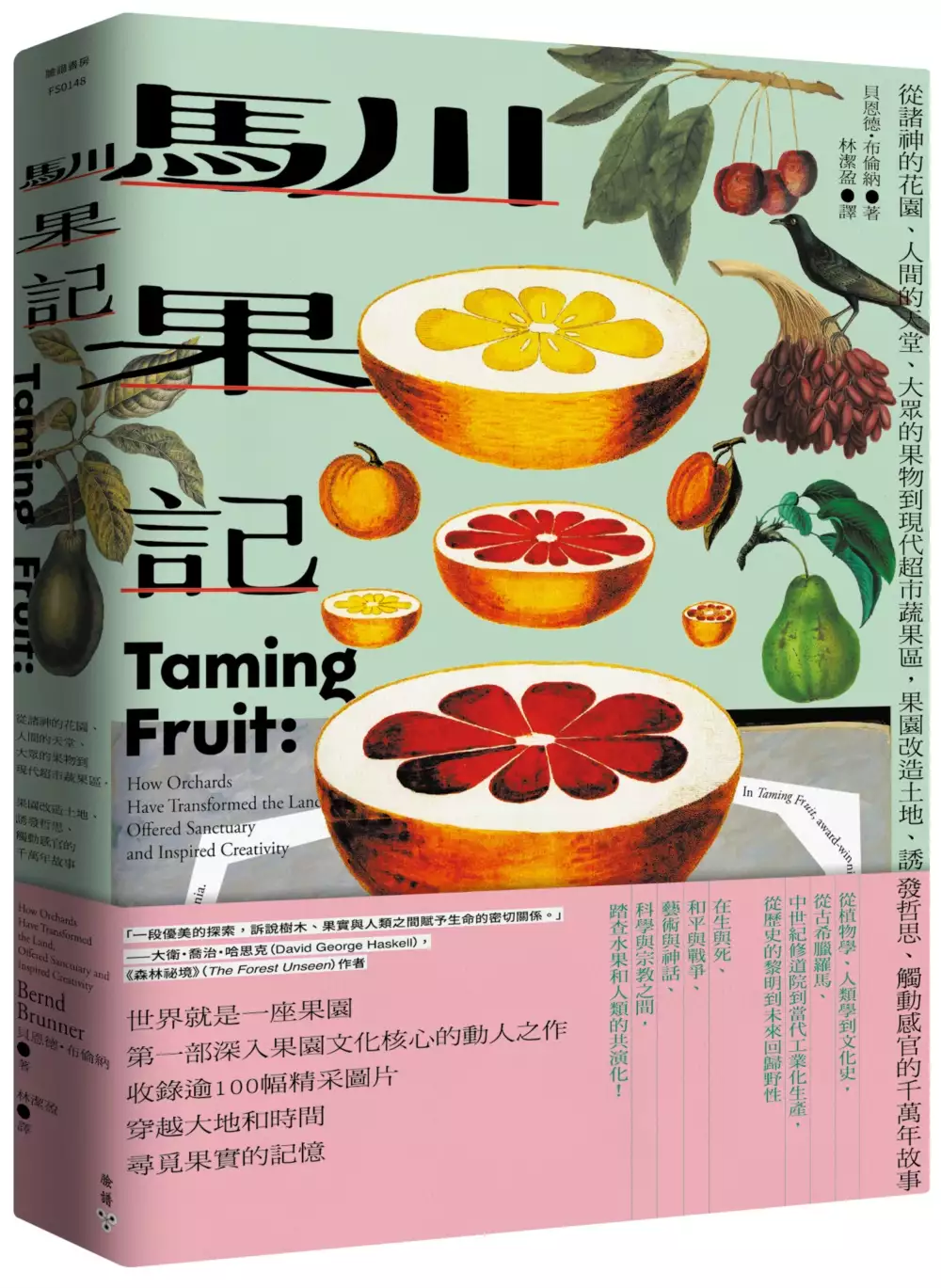

馴果記:從諸神的花園、人間的天堂、大眾的果物到現代超市蔬果區,果園改造土地、誘發哲思、觸動感官的千萬年故事

為了解決模造紙道林紙 的問題,作者BerndBrunner 這樣論述:

世界就是一座果園,第一部深入果園文化核心的動人之作 收錄逾100幅精采圖片,穿越大地和時間,尋覓果實的記憶 ――― 從植物學、人類學到文化史,從古希臘羅馬、中世紀修道院到當代工業化生產,從歷史的黎明到未來回歸野性 在生與死、和平與戰爭、藝術與神話、科學與宗教之間,踏查水果和人類的共演化! ★椰棗、梨、蘋果、柑橘、櫻桃如何躍上人類舞台,占有一席之地? ★果園何以成為崇拜和休憩之所、化身藝術家和作家的靈感來源? ★人類怎麼依照自己的欲望塑造和扭曲大自然,讓水果失去了野性? ★果園如何為人類帶來食物,也改變了地景? ★水果栽培怎樣歷經黑暗時代、輝煌時期,邁向更自然和諧的創新? ▌本書書

衣和書腰特選聯美紙業「義大利環保水果紙」印製 本紙張原料中使用了高達15%處理過後的有機殘留物來取代造紙所需使用到的原生漿。原料包含了柑橘、葡萄、櫻桃、薰衣草、玉米、橄欖、咖啡豆、奇異果、榛果、杏仁等。這些天然的原物料殘留物都是在進入到垃圾填埋場前便被回收,進而處理過後用來生產出獨—無二的水果紙。 ▌重返歷史深處被遺忘的果園,16段馴化水果的時間旅行 「人在遷徙的時候,不僅會帶著他的鳥、四足動物、昆蟲、蔬菜和他的劍,也會帶著他的果園。」――梭羅 綜觀歷史,果園滋養了人類的身體與靈魂:它們是崇拜和休憩的場所,是藝術家和作家的靈感來源,也是人們聚會的地方。在這本精采的著作中,獲獎作家貝恩德

・布倫納將令人喚起記憶的圖畫與出色的散文交織在一起,他所展現出的果園歷史,就是千年來人類如何按照自己的欲望塑造自然的故事。 本書追溯果園的歷史,嘗試更了解果樹與人類的共演化。無論是人類或果園,都因為這個共同參與的進程而改變。除了樹木和果實本身,人類也與果園生長的土地密切相連,他們不僅在那裡種植、灌溉和收穫,也在那裡交談、生活與享受。 也許,我們可以把果園看作是一個舞台,在這裡,果樹和它們的照護者之間,上演著一齣非常特異的戲劇。以這種方式來看,果園邀請我們欣賞果實在動物、人和其他植物的陪伴下生長與成熟的複雜壯觀景象。 最早的果園可能是椰棗樹錯落其間的綠洲,沙漠遊牧民族在此歇腳。在亞馬遜地區

,原住民在歐洲人拓殖美洲之前的幾個世紀,就已經維持著散布在叢林裡的馬賽克形式花園。而在東方和西方,現代水果種植已發展了數千年之久。隨著人口擴張,果樹從富人和修道院的蒼鬱花園擴展到田野和路邊,為飢餓的人們提供食物的同時,也改變了地景。然而,果樹不僅僅是生產水果而已,它們也為偉大的藝術家帶來靈感啟發。 這部引人入勝的果園文化暨科學史穿越時空,為人類與果實、土地、自然的關係提供了非凡的全景式敘事。水果是樹木提供的慷慨獻禮,當然對人類來說,也得到了這份贈禮。 ▌對本書的讚譽 大衛・喬治・哈思克(David George Haskell) ∣ 《森林祕境》(The Forest Unseen)作者

一段優美的探索,訴說樹木、果實與人類之間賦予生命的密切關係。布倫納是一位精明的嚮導,帶領我們了解果園與人類文化之間迷人的相互關係。 海倫娜・阿特利(Helena Attlee)∣《行走的檸檬》(The Land Where Lemons Grow)作者 這本書結合了美妙的插圖與文化史、植物學、人類學和個人軼事,任何對果園起源與它們結出的果實好奇的人,都會感到著迷與喜悅。 萊夫・伯斯威頓(Leif Bersweden)∣《蘭花獵人》(The Orchid Hunter)作者 從美國的釀酒蘋果園到地中海的柑橘樹林,這部插圖精美的著作是對果樹世界的迷人洞察。布倫納流暢生動的文筆提醒我們,果園的

魅力遠不止於它的果實。 吉娜・雷・拉切娃(Gina Rae La Cerva)∣《野生盛宴》(Feasting Wild)作者 本書充滿迷人的歷史、植物學與文化資訊,絢麗的圖片令人心蕩神移。閱讀這本書就像造訪世界各地最迷人的果園。實為樂事! 布萊恩・費根(Brian Fagan)∣《漁的大歷史》(Fishing)作者 一趟穿越果園和植物奇觀世界的迷人旅程。圖文並茂,富含感染力與文化熱情。任何人,哪怕是園藝新手,都會珍惜這本迷人的書。 札克・聖喬治(Zach St. George)∣《樹的旅程》(The Journeys of Trees)作者 貝恩德・布倫納在這本文筆簡潔、圖文並茂的書中

表示,水果早在人類歷史之初就已經存在,而且從那時起就一直陪伴著我們──在出生與死亡、和平與戰爭、藝術與神話、科學與宗教之中。 艾莉卡・吉絲(Erica Gies)∣ 環境記者 本書的迷人故事,配上華麗的歷史藝術,是我們今天可以模仿的有力栽培課程──為了永續發展、新鮮滋味,以及享用自家種植的桃子或橄欖的樂趣。 安德里・賽恩・馬納松(Andri Snær Magnason)∣《光陰之盒》(Tímakistan)作者 以詩意的眼光審視地球果實的深厚歷史、人類塑造它們的方式,以及它們又如何塑造我們。 奈絲卡・菲佛(Nezka Pfeifer)∣ 博物館策展人、密蘇里植物園史蒂芬與薩克斯博物館(S

tephen and Sachs Museum, Missouri Botanical Garden) 貝恩德・布倫納的這本書講述了一段穿越不同地域與時間的美妙旅程,闡明深刻且曲折的歷史,讓我們了解人類如何利用水果,以及如何運用它們的甜味和歡愉來滿足味覺! 克里斯蒂安・施瓦格爾(Christian Schwägerl)∣ 獲獎環境記者、《人類世》(Anthropocene)作者 貝恩德・布倫納這本精采的著作讓我們大開眼界,了解到果園是一種自然與文化共存的生活方式。我現在夢想著世界是一個充滿生命力的巨大果園。 《自然史雜誌》(Natural History Magazine) 想像一下探索一

座伊甸園,從一棵樹上摘櫻桃,從另一棵樹上摘蘋果,從第三棵樹上摘橙。自然作家布倫納創作了一部充滿藝術氣息的著作,喚起了這樣的豐饒,滿足心智與感官。 《出版者週刊》(Publishers Weekly) 〔一部〕充滿事實的論著……布倫納依循時序,從野生的起源和諸神的花園,談到今日的工業化農場,在那裡,經濟和消費者需求使得水果的品種與風味減少,轉而追求更大的尺寸和保存期限。論述過程中,他傳播了大量關於栽培和文化的知識。

應用工業4.0技術實時數據管理(PI)及智能設備管理(iEM)於抄紙設備以改善日產量之研究 -以A公司為例

為了解決模造紙道林紙 的問題,作者謝鴻文 這樣論述:

工業4.0建構一個有感知意識且具備智慧的新型態。造紙產業A公司,2019年推動「智紙4.0」專案,引進OSIsoft PI智慧管理平台,及中瑞泰iEM智能設備健康管理。本研究以A公司TM16為例,以生產日報表為資料基礎,探討應用PI收集數據,並透過iEM對設備的實時數據加以分析和建模,藉由15個模型的健康度,依抄紙設備的特性分為「震動系統」、「附屬系統」、「供漿系統」、「乾燥系統」及「淨漿系統」。運用統計分析的手法,找到真正影響「日產量」的關鍵項目,優先擬定相對應之對策、執行必要措施予以改善,使設備器材於製程中得以掌控,讓抄紙「日產量」獲得提升。本研究先探討於管制前「乾燥系統」、「淨漿系統」

的標準化係數分別為 0.163*、0.192**,達顯著性差異,由於五大系統的數據是採個別小項目加總平均,擬再將「淨漿系統」的3個小項目,直接進行迴歸分析,來檢視管制後是否會提高「日產量」的驗證,研究結果說明如下:1.得知「篩選及流送系統」對「日產量」達到顯著差異,但是,標準化係數為-0.232***,值得深入探究真因。2.後續在其他項目不變下,針對「篩選及流送系統」進行現場的改善,管制後的標準化係數為0.319***,意指透過人為管控可改善。3.原「日產量」為103,745kg,經管控後提升為103,804kg。建議 A 公司可持續長期的控管,方可逐步顯現績效。