樵夫台語的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 大馬詩選 2.0:詩三百篇 和邱一帆的 起一堆火在路脣:邱一帆客語詩歌文集都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和桂冠所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 須文蔚所指導 黃翔的 臺灣報導文學理論批評史研究 (2021),提出樵夫台語關鍵因素是什麼,來自於台灣報導文學理論批評史、源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論、影響論。

而第二篇論文輔仁大學 跨文化研究所比較文學與跨文化研究博士班 楊承淑所指導 陳韶琪的 日治時期法院通譯趙鍾麒研究 ——跨涉譯界的漢詩人 (2020),提出因為有 趙鍾麒、文化資本、複通譯制度、慣習、東亞文化圈、官話的重點而找出了 樵夫台語的解答。

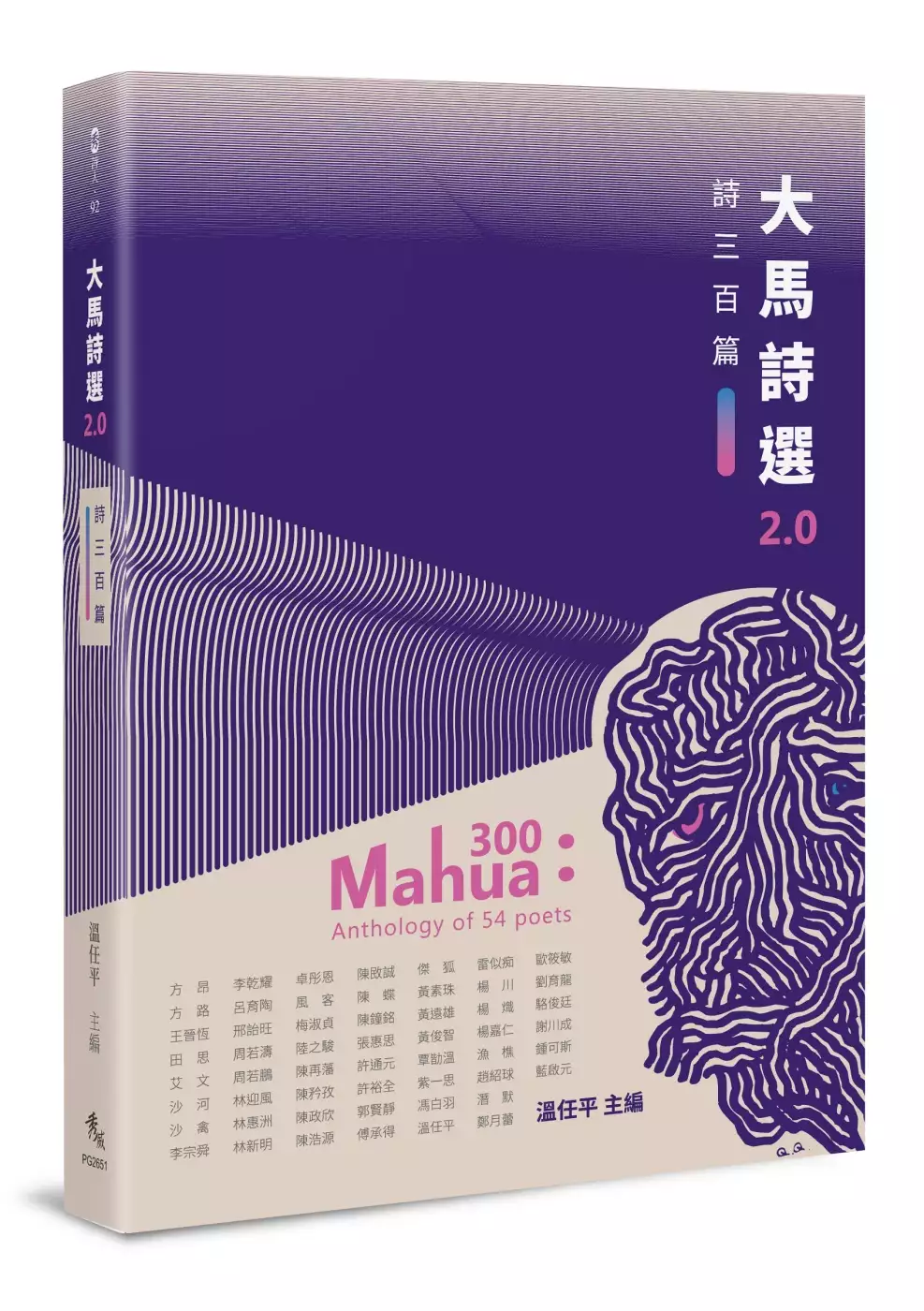

大馬詩選 2.0:詩三百篇

為了解決樵夫台語 的問題,作者 這樣論述:

《大馬詩選2.0》是1974年出版的《大馬詩選》的餘緖。相隔半個世紀,再編一部《大馬詩選》近乎瘋狂,物是人非、老成凋謝、不願再亮相的隱遁、國籍身分的變化、使《大馬詩選》again 的計劃,難乎其難。 不過,我還是做了,它不是艾略特的《荒原》,是《四個四重奏》的開始即結束,結束即肇始……那種近乎佛家的大圓滿。 從這部《2.0》,讀者會發現從上個世紀70年代到2021年5月的作品。那些被馬華文學大系、年度詩人特輯摒棄門外的詩人,在《2.0》令人驚訝地出現。他們的作品,構成馬華新詩史五十年来的脈絡。 一部詩史有大詩人、小詩人,不能說「我看不到他們」,就把不合

己意的作品掃到地毯底下去。《2.0》不用「ism」來分類,由作品反映史實,這比評論者那一套「想當然爾」的臆測靠譜許多。 本書特色 ★ 將近四十年後重啟的馬華文學現代詩詩選,提供了相對寬濶的橫切面,讓許多未被看見的馬華詩人及詩壇新鋭,能有機會浮上水面! ★ 《大馬詩選2.0》藉由廣泛的徵稿企畫,試圖回到詩人輩出、寫詩乃日常的盛唐時代,進一步勾勒出大馬的現代詩史。

臺灣報導文學理論批評史研究

為了解決樵夫台語 的問題,作者黃翔 這樣論述:

本研究的主題為台灣報導文學理論批評史研究(The Study of Theories of Reportage in Taiwan),研究範疇為台灣報導文學發展過程中的,各種理論與批評。研究項目包括理論與批評文章;提出理論批評的重要批評者、時代環境、重大議題、重要事件等。因此本研究將具備兩重框架,一是台灣報導文學理論批評的文類史體系——包括發展過程中的樣貌;目前的整體呈現;二是形成這個體系的進程——包括分期、特質、影響,以及個別批評者,如何建構、發展出個人的批評體系。本研究試圖架構出一般文學批評、文類批評都適用的源流論、文類論、作者論、作品論、創作方法與方法論,以及影響論。源流論部分,涵蓋了

起源論與流變論。文類論部分,涵蓋了文類論、文類殊別優劣論。作者論,包含作者素質論、養成論,作者的實踐論、個別作家論、作家群論等。作品論,則包括,依文體論、依作者論、依文學史階段論、依文學史流派論、依文學史主題論、依文學史思潮論等。創作方法與方法論,包括報導文學如何寫、不能如何寫的敘事規約。影響論部分,包括影響作者論、影響讀者論、影響社會論,以及影響文類論。本研究嘗試觀察,一路以來的批評者,如何逐漸豐富這個理論體系,如何推進理論批評的發展,也釐清理論與台灣報導文學創作之間的特殊關係。以往的研究者,往往以報導文學缺乏理論,來解釋這個文類發展過程中,遭遇的爭議甚至頓挫,本研究發現,上述分項都是台灣報

導文學理論發展過程中,曾經討論過的重要議題。其實,對報導文學發表過理論的批評者,多達數百人次,而且大多是當時的秀異人才,台灣報導文學真的缺乏理論嗎?這麼多的批評中是否可以構築出體系?在體系的建構過程中是否有所不足、或有所矛盾?在體系化的觀察下,如何重新檢視台灣報導文學理論批評的價值?都是本研究探討的問題。依照代表性的批評者、流派;還有重要事件;理論特質;理論影響;以及個別批評者如何建構、發展出個人的批評系統,架構為:1930年代台灣報導文學理論的萌芽——楊逵。1970年代的詮釋與拉鋸——高信疆、《現實的探索》與三場官方文藝座談會。1980年代的體系化與式微說——李瑞騰、林燿德與文訊座談會、鄭明

娳。1990年代的轉折與深化——陳映真、彭家發、須文蔚、兩大報報導文學獎現象。2000年以降的鬆綁與探索——楊素芬、林淇瀁與張堂錡。研究發現包括:一、楊逵的影響應待2001年起論;二、重新評估高信疆的思想底蘊與定位;三、重新檢視《現實的探索》的理論貢獻與內涵;四、重新檢視官方座談會的批評史意義;五、鄭明娳奠定美國新聞學的源流論;六、新新聞學在台灣的「拿來」;七、理論批評與創作的依違;八、想像「理論」的不同路徑等。

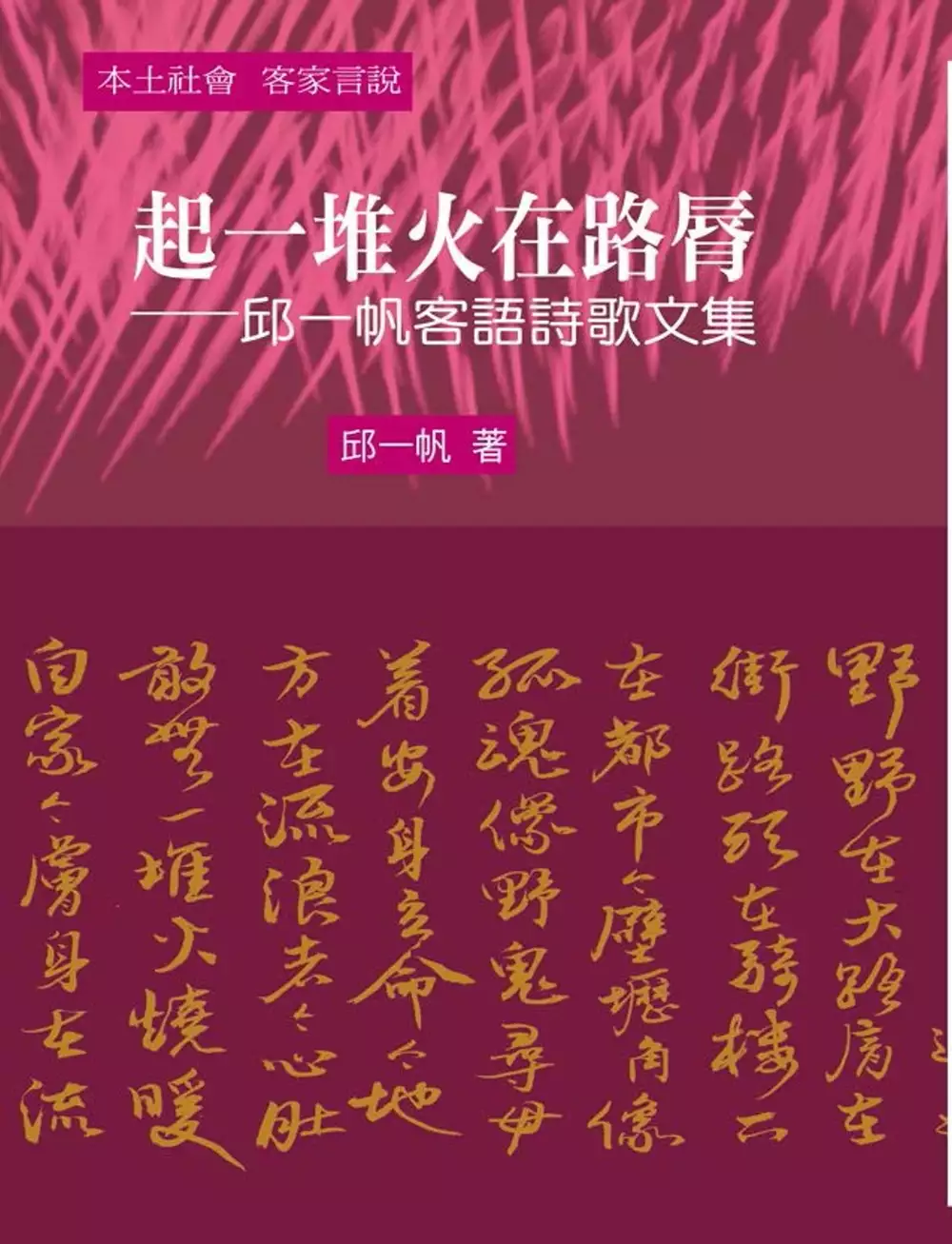

起一堆火在路脣:邱一帆客語詩歌文集

為了解決樵夫台語 的問題,作者邱一帆 這樣論述:

《起一堆火在路脣:邱一帆客語詩歌文集》係台灣知名个後生客家詩人阿帆牯,2017年從事客語詩歌書寫,彙集而成的第一本詩歌結晶。本書總共收錄93首客語詩歌作品,細膩地呈現作者的在地生活經驗和阿帆牯豐沛的情感,對於客家生活與文化的描寫具體、真切而感人,充分表現客家鮮活的意象。 雖然自1988年12月台灣客家人發起「還我母語」運動迄今已足足30年了;官方也在客家人「感恩戴德」下,於2001年成立了「行政院客家委員會」(2012年更名為「客家委員會」),然而二、三十年來,不論在「客家母語」說與寫的推動上,或「客家文化」的認知與建構上,始終還是像「起一堆火在路脣」完全共樣,只有在「萬一」,亦係「

意外」的情況下,才得以見到微弱的火花。 本書分為「節令」、「時事」、「社會」、「生命」四輯,內涵傳統詩、舊山歌與客家歌謠的旋律,捕捉現代詩歌的音樂性與意象性,充分呈現詩人對於客語和人生的關懷。期望本書的出版,除了能激發關心(或熱愛)在地情感、生命和客家母語的讀者之性靈外,亦能多少對推動客語詩文學教學同研究,培養更多愛戀土地、愛戀客話的客家詩人、作家,有所助益。 作者簡介 邱一帆 邱一帆係苗栗縣南庄鄉人,畢業於新竹教育大學台語所客語組,目前在苗栗南庄國小教書、合力創刊《文學客家》。從1994年開始,在客語文學个創作、研究、教學領域持續耕耘,不斷發表,希望客語文學在台灣文學

个園地開花結果,分大家欣賞、肯定客語文學。作品識得過苗栗縣夢花文學獎、李江卻台語文學獎、教育部客語文學獎等,作品選入《收冬戲-客家詩與歌交會的慶典》、《客委會-臺灣客家文學選集Ⅰ》、《教育部-台灣客家語朗讀文章選輯》、「國立台灣文學館-母語文學常設展」等。出版有客語詩集《有影》、《田螺》、《油桐花下个思念》、《山肚个暗夜》、《阿姆个心事》、《長流水:邱一帆客家散文集》;論述《族群.語言.文學》、《詩人.語言.文學》。追求客語文學个藝術化,追求客家文學論文个客語化,係佢個人從事客家語文學創作、研究个心得,也係其堅持个理想。 序言 節令篇 日出,新年 2 春雨 4 春天心花

開 6 熱天个枝仔冰 8 熱天个日頭 10 秋天个目汁 12 秋月 14 秋天个雨水 16 八月半 18 雨毛仔 20 消息 22 地動夢醒 24 地牛 26 時事篇 你敢有想過 30 吾思華 32 裝毋落中國 34 沙文主義 36 行入歷史肚項个人 38 有麼个問題 40 升旗典禮 42 天光吂 46 中正个愁慮 52 臺文朋友再會 54 風聲 56 冤枉 58 愐想二二八 60 湖井頭个距離 62 過橋 64 銅像 66 ?就係?,毋係若个 68 ?聽著你還在該唱歌仔 70 屠宰,和平 72 你做你,想仰般就仰般 76 包袱仔 80 歷史定著記得 82 社會篇 母語个聲響 86 客.話 8

8 客家女聲 90 係講還做得看著你 92 ?無可能轉到頭擺 94 钁頭个愁慮 96 塞車 98 盼望 100 朝晨四點 102 烈烈个日頭下 104 細電珠仔 106 妄想 108 無問過你,就摎你降下來 110 新開特展 112 音樂觀摩表演會 118 來轉台三線草坪音樂會 120 歡喜合唱个網 122 南埔國小100週年紀念歌 124 學生誠意請食酒 126 斷烏个時節 128 網路,世界 130 做茶系列 132 關電火 136 朝市海產 138 聞香下馬 140 台東寄來个詩同夢 142 水筆書法 144 文學步道 146 最後一封公文 148 生命篇 成為一個人 150 早慢 1

52 有情天地 154 農舍 156 開嘴失聲 158 戀習曲 160 牽手,幸福 166 酒醉在理想个國度 168 梅姬 170 風搓一景 172 留下 174 寒風穿牆入間房 176 唸唸唸唸 178 轉屋家 180 戀 182 月光 184 等著歸暗晡个愁慮 186 三生,三牲 188 㧡擔上崁仔 190 七月,佢孤孤單單一儕人 192 覺,醒 194 一蕊靚靚个花 194 孤栖行一條路 196 硘工夫 200 行春 202 該日想講个話 204 人生盡尾項个旅程 206 人生旅程,一路好行 208 起一堆火在路脣 210 序 起一堆火在路脣, 分遊遊野野个人燒暖,

融化衫褲項个霜雪; 起一堆火在路脣, 分流流漂漂个人燒暖, 融化心肝肚个霜雪。 2016年12月3號,跈等南庄鄉合唱團去到臺北市,參加中山基督長老教會舉辦个「流浪者之歌」慈善音樂會,目的係為台北市个街友、遊民來募款,希望協助街友个團體,有兜仔經費來為遊民服務,分佢兜燒暖,分街友、遊民做得度過寒冬、冷天。 論真講,臺灣係寶島,人民在這位有追求自由、追求財富、追求幸福个權利;在這位政治民主、經濟自由、社會項還有燒暖个人情味。想著吾姆講个,總愛肯煞猛、會打拚,食、著生活定著毋使愁!毋過,仰會還有恁多个遊民、街友在台北都市肚、在莊下个街路項? 這種現象背後个反映,一種

講係佢兜自家个選擇,佢兜有錢好過生活,無想分家庭約束、無想分制度綑綁,甘願流流漂漂、遊遊野野,餐風露宿、逍遙自在!毋過,這兜人佔遊民街友个比率,毋知有幾高?一種講係臺灣歸個制度,行向資本主義、經濟自由化个道路,資本家/頭家永久係市場經濟个贏家,資本越多越贏面,無法度累積資本个勞工/員工永久就係輸家,想愛在這制度底下翻身無恁該,弱勢者還較可能,緊來緊弱勢,到尾來,放棄當多个生活理想,高不將,做遊民街友! 這兩種反映,牽涉著個人自由个選擇,還有經濟制度底下無奈何、不得不个情況。照恁仰來看,都市、莊下遊民、街友个現象,定著毋會在臺灣社會消失,毋過,還係盼望臺灣社會有較多兜仔燒暖,在人家寒天个時

節,起火燒樵,燒暖別人,融化別人衫褲項、心肝肚个霜雪。 2018.05.15寫在南庄

日治時期法院通譯趙鍾麒研究 ——跨涉譯界的漢詩人

為了解決樵夫台語 的問題,作者陳韶琪 這樣論述:

本論文試以日治時期執漢詩壇牛耳且身分多元的法院通譯——趙鍾麒(1863-1936)為研究對象,進行翻譯史的個案研究。全文在翻譯的社會學視角下,透過歷史研究法,對譯者的主體性與複雜性進行深入的探究,建立對譯者趙鍾麒的認知,鋪陳為通譯身分的形成、生平經歷考述、日人交友網絡、譯者角色身分認同等四個論述架構,探討其以通譯為業的動機以及譯事活動的特徵屬性。同時,藉以描述跨涉譯界的傳統文人趙鍾麒在其漢詩人與法院通譯的雙軌生涯中,所積累的文化與社會資本。此外,本論文也在東亞文化圈的歷史語境下,探討臺日人法院通譯的階級慣習,以及總督府作為贊助人在譯事活動當中所扮演的角色。希冀透過趙氏特殊的個案研究,從「通譯

」作為職業的視角,探問政局變遷下傳統文人的適應策略及生存之道,試以趙鍾麒的生命經驗回答時代的大問題。