樹林車站的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦許傑寫的 原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案 和楊佳蓉的 藝術與生活:視覺美學之翱翔都 可以從中找到所需的評價。

另外網站樹林車站也說明:明治34年(1901年)8月25日,台北-桃仔園新改良線通車時,設立樹林乘降場(招呼站)開始營運,35年(1902年)6月1日起正式改為停車場。由於旅客及列車班次不斷增加,鐵道部分 ...

這兩本書分別來自PCuSER電腦人文化 和萬卷樓所出版 。

中國科技大學 視覺傳達設計系 王建堯所指導 李純仰的 手機攝影課外教學研究-以彭福國小為例 (2019),提出樹林車站關鍵因素是什麼,來自於十二年國教、108課綱、手機攝影教學、素養導向、兒童書寫之歷史、兒童歷史書寫、主題式攝影、敘事方向線構圖、手機攝影素養、手機素養、貼紙貼讚。

而第二篇論文國立中興大學 台灣文學與跨國文化研究所 邱貴芬所指導 陳韻伃的 《野狗之丘》、《養生主》及《十二夜》中的動物權議題 (2015),提出因為有 環境與生態、動物小說、動物紀錄片、流浪狗的重點而找出了 樹林車站的解答。

最後網站【新北樹林】南樹林火車站 - 黑皮的天空則補充:南樹林車站也許是臺鐵為了設立樹林調度場,彌補地方所產生的一座通勤車站吧!2009年2月動工,2015年8月竣工,015年12月23日通車。

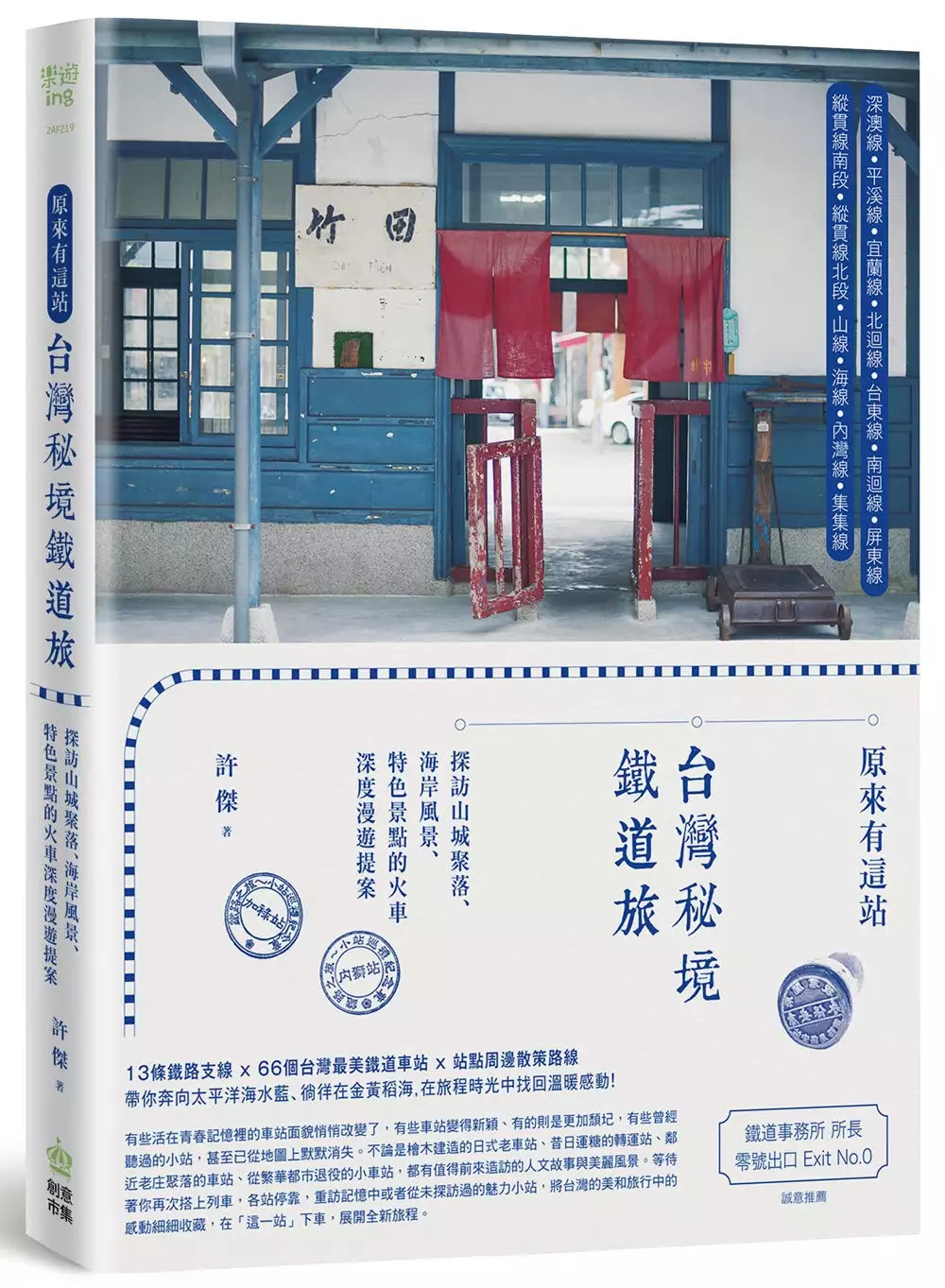

原來有這站:台灣秘境鐵道旅,探訪山城聚落、海岸風景、特色景點的火車深度漫遊提案

為了解決樹林車站 的問題,作者許傑 這樣論述:

13條鐵路支線、66個台灣最美鐵道車站+周邊景點漫遊路線 從深澳線、平溪線、宜蘭線、北迴線、台東線、南迴線、屏東線 一路玩到縱貫線南北段、山線、海線、內灣線、集集線…… 原來,在台灣也有這些美麗的秘境小站 能帶你感受日式風情、在地小鎮之美,帶回旅行中最有溫度的感動 不一樣的台灣鐵道旅行,就從「這一站」出發! ▍在瑞芳的三貂嶺車站下車,沒有出口、且僅能行走一人的狹長月台,以及能聽見基隆河潺潺流水的候車室,讓這全台唯一無法開車到達的小站奇特環境,站如其名,展現原意為令人流連忘返的「聖地牙哥」之美…… ▍到花蓮富里造訪花東縱谷產米大鎮,一探以「大地的穀倉」全新姿態登場的富里車站…… ▍到台

東太麻里被譽為台灣最美的多良車站,飽覽一望無遺的海景,感受時間彷彿暫停的寧靜…… ▍到苗栗大山,探索檜木建造的日風老車站,木造結構樑柱、灰白夯土牆,小圓窗裡透進的光塵,訴說著時間的歲月感…… 延續《原來有這站》鐵道旅行系列,跟著許傑再次搭上火車,各站停靠,重訪記憶中或者從未探訪過的車站;有些活在青春記憶裡的車站面貌悄悄改變了,有些車站變得新穎、有的則是更加頹圮,有些曾經聽過的小站,甚至已從地圖上默默消失。 隨著台鐵車站捷運化、系統重新編制,本書全新收錄66個台鐵車站,不論是檜木建造的日式老車站、昔日運糖的轉運站、鄰近老庄聚落的車站、從繁華都市退役的車站等等,這些小小車站都有著值得前來造訪

的人文故事、美麗風景,等待著你再次搭上列車,穿過山洞、馳騁平原,將台灣的山海景色盡收眼底,在「這一站」下車,展開全新的旅程。

樹林車站進入發燒排行的影片

8771次試運轉 樹林調車場-豐原

手機攝影課外教學研究-以彭福國小為例

為了解決樹林車站 的問題,作者李純仰 這樣論述:

十二年國教課綱的實施,教育政策與方針有了很大轉變。為迎合時代趨勢,本研究主要在探討國小學童手機使用情況及限制,藉由新課綱素養為導向,融入孩童之手機攝影課外實驗性教學研究,以親子或同儕共學方式,建立孩童適當使用手機攝影於生活紀錄與美學創作之用途。經過「心視美手機攝影課程」之各項以行動實踐之實驗性教學過程、作品及檢核之成果如下:1. 本研究以十二年國教課綱核心素養為導向,並以實踐方式應用於在地生活與美學之手機攝影教學是可行的。2. 本研究讓孩童藉由親子或同儕共學方式,建立適當使用手機於生活記錄與美學用途。這些以孩童視角所產出之作品,即為於此時此地,該孩童以影像為之的歷史書寫。以此為據,將

來進一步引導或推廣孩童以影像書寫之歷史的假設是可行的。3. 本研究以主題式攝影及敘事方向性構圖,以及以「走過的故事」、及「回頭再看你一眼」之意境,用於引導被學員記錄在地生活是可行的。4. 本研究嘗試以新思維與新手法,舉辦更具親合力的成果展覽。在此策展邏輯下,觀賞者與作品的距離更加親近。在本次的展覽中,所有的作品皆可觸摸、可利用貼紙立即表示觀賞者的讚賞之意。另外本次展覽也採用可具分流顏色圓點統計系統,分析不同觀賞者對「美,在此時此地!Beauty, here and now!」之作品評價差異。綜上結果,本次「心視美手機攝影作品展」成效顯著。 本研究以實際行動,以作品證實:經過以素養為導向之

手機攝影教學,讓孩童適當的使用手機,可拍出令人印象深刻的在地生活紀錄或美學攝影作品,使得原本為斷層的兒童歷史書寫,有了機會可以補全。行動研究過程中,除了將無形的素養概念植入,讓孩童以實際的行動實踐素養理念;孩童也正在寫歷史,以自己之觀點與視角建立屬於孩童所書寫的歷史。本實驗產生之作品成果,以創意展出方式,為本研究實驗性課程,劃下美麗休止符。

藝術與生活:視覺美學之翱翔

為了解決樹林車站 的問題,作者楊佳蓉 這樣論述:

本書讓我們了解藝術與生活的關係,尤以視覺美學為主。藝術與生活之間相互影響,本書內容包含:藝術的起源與人類的生活--舊石器、新石器時代及古文明藝術(美索不達米亞、古希臘、古羅馬);藝術的意涵與分類;西洋各大藝術流派;藝術與生活中的模仿、遊戲與自我表現--為藝術而藝術之心理學說;藝術與生活中的宗教(古埃及、敦煌的宗教藝術)、勞動與裝飾--為人生而藝術之心理學說;色彩創思與生活中的美;藝術的形式原理與生活中的美;藝術與生活中的愛情、身心健康;藝術與生活精神--體認西方、東方藝術等。內容多元豐富,讓我們以藝術怡情養性、美化人生,使生活更加充滿美的氣息。

《野狗之丘》、《養生主》及《十二夜》中的動物權議題

為了解決樹林車站 的問題,作者陳韻伃 這樣論述:

本論文以劉克襄《野狗之丘》、朱賢哲《養生主》及Raye《十二夜》中的流浪狗議題,探討日前社會大眾與城市中的自然生態,如何共處。從流浪狗目前的三大生存問題:都市生存、收容所及最後的安樂死,本文如何透過這三部文本,為流浪狗找尋不同的出路。從文學的角度中,我們如何透過不同的視角重新關心社會上的其他物種。 第二章以小說《動物之丘》中的野狗及流浪狗,從戶外的野生動物,被人類馴化後,成為都市叢林中的同伴動物。而當狗逐漸習慣都市生活後,人類卻讓牠們成為無家可歸的遊民。劉克襄透過他擅長的定點觀察,在都市中的住家,找尋狗與人之間相處的平衡。本文試圖從劉克襄的筆下,分析討論人與動物及動物之間是如何看待彼此。

第三章以紀錄片《養生主》的收容所為觀察主軸。《養生主》為二十年前的流浪狗紀錄片,從中可以看到台灣當時已出現「收容所」的雛型。二十年後過去了,台灣的收容所因此進步了嗎?從收容所的建設中,我們不難發現流浪狗在台灣的處境。本文透過《養生主》中,不同職業的辯證,試圖梳理出流浪狗於收容所內卅外的生存處境,而人類該如何對待收容所中的流浪狗。 第四章從先前熱映的紀錄片《十二夜》中,討論「安樂死」議題帶給社會的影響。從《養生主》到《十二夜》歷經二十多年的時間,台灣動物保護的力量逐漸成長茁壯,透過《十二夜》帶起的群眾效應,開始讓國人重視動物保護法中不合理的條款。本文從《十二夜》中的影片結構,觀察流浪狗被捕捉

、送養及最後執行安樂死的過程,討論如何解放流浪狗。 綜合三部不同媒材的文本討論,及不同狀態的狗(都市流浪及生存、收容所及安樂死),試圖傳達出不同物種生存於人類社會中的差異,而人類如何與狗和平共處。透過三部文本中的議題交叉討論,讓人類了解每個物種都有其生存價值。

樹林車站的網路口碑排行榜

-

#1.藍38 - 大臺北公車

樹人家商. 進站中. 三東紡織. 進站中. 中山路口. 約3分. 樹林後火車站. 約4分. 育英街口. 約5分. 樹林仁愛醫院. 約6分. 海明寺. 約6分. 東昇公園. 約7分. 東昇福德宮. 於 ebus.gov.taipei -

#2.2021新北樹林景點推薦TOP10,從白天玩到晚上都沒問題

新北樹林的山佳車站是一個有百年歷史的老車站,同時也是三級古蹟唷! ... 在台北想看夜景大家第一個想到陽明山,其實新北樹林的大同山夜景也不輸台北喔! 於 www.popdaily.com.tw -

#3.樹林車站

明治34年(1901年)8月25日,台北-桃仔園新改良線通車時,設立樹林乘降場(招呼站)開始營運,35年(1902年)6月1日起正式改為停車場。由於旅客及列車班次不斷增加,鐵道部分 ... 於 trstour.com -

#4.【新北樹林】南樹林火車站 - 黑皮的天空

南樹林車站也許是臺鐵為了設立樹林調度場,彌補地方所產生的一座通勤車站吧!2009年2月動工,2015年8月竣工,015年12月23日通車。 於 c8917374.pixnet.net -

#5.新北樹林-(樹林火車站)在地人都吃的小戴雞排 - 元氣兔麻吉

樹林火車站 的美食到底有什麼好吃的呢?首推是樹林人都一定會知道的小戴雞排,小戴雞排在出火車站後,右手邊停機車停車場旁, 小戴雞排的店名其實叫翔 ... 於 moonfr.pixnet.net -

#6.樹林火車站- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 樹林火車站. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 附近有名好吃的. 附近有名好吃的. 於 maps.google.com.tw -

#7.Top 10 樹林火車站附近最佳餐廳 - TripAdvisor

樹林火車站 附近餐廳:在Tripadvisor 上查看新北樹林樹林火車站附近的美食餐廳評論與旅客真實照片。 於 www.tripadvisor.com.tw -

#8.樹林車站旁辦公銷售編號:81027W - 信義全球資產

樹林車站 旁辦公,總價8887萬,單價本物件含車位,詳洽經紀人員,土地26.05/坪,買賣辦公/倉庫物件都在信義全球資產。 於 www.sinyiglobal.com -

#9.【樹林車站美食】陶板屋樹林中山店,果香酥烤鴨胸好迷人

樹林車站 美食,阿醜個人相當喜愛陶板屋, 清幽的用餐環境, 非常適合三五好友聚餐、共享美味。 陶板屋(樹林中山店) ... 於 fresh438.pixnet.net -

#10.二尺不織布圓形園藝使用新品樹林車站自取多買的 - 蝦皮購物

1/1. 二尺不織布圓形園藝使用新品樹林車站自取多買的. $100. 尚無評價. 0 已售出. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#11.到台北車站僅25分鐘!台鐵「南樹林站」11月通車 - 旅遊雲

台鐵近年開始施行台鐵捷運化工程,為了方便樹林地區的民眾,在樹林站與山佳站間新增一座簡易火車站,並命名為「南樹林站」,台鐵表示,該站最快在11 ... 於 travel.ettoday.net -

#12.樹林車站美食必吃推薦總整理#痞客邦(2021/09更新)

樹林車站 美食,樹林車站美食推薦,樹林車站美食必吃,樹林車站美食2021,美食推薦, ... 【樹林美食】好秋早午餐,巷弄中的文青早午餐店,料好實在,讓人一吃就愛上。 於 www.pixnet.net -

#13.整層住家,板橋靠近樹林車站 - 591租屋

一樓住家門口可停車,近鄰公園,樹林市場/夜市,靠近城林橋,樹林火車站附近有便利商店、傳統市場、公園綠地、學校、夜市。 周邊配套 ... 於 rent.591.com.tw -

#14.新北景點︳樹林山佳火車站、鐵道地景公園,可愛公仔 - 瑞貝卡 ...

只要搭火車從樹林到鶯歌,都會經過名為山佳的小站,許多對號列車甚至不停,大多數人對這個地方有點陌生。不過山佳百年車站經過整修後,結合周邊的相關 ... 於 welove1314.pixnet.net -

#15.香草焦糖布丁、戚風蛋糕、巴斯克起司享受幸福下午茶時光

在樹林火車站附近,寧靜的巷弄裡,發現了這間簡約時尚的咖啡廳不知道為什麼我第一反映除了驚喜之外,還覺得住在附近的居民很幸福因為這裡並不是商圈, ... 於 eddiesungl0113.pixnet.net -

#16.樹林火車站店面出租資訊- MixRent|2021年11月最新租屋物件 ...

樹林火車站 店面租屋情報及租金行情,共有35筆關於樹林火車站店面的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#17.台鐵樹林車站Shulin Station

台鐵樹林車站的基本資訊、地址、電話、出口位置、設施平面圖、列車時刻表。 於 railway.chienwen.net -

#18.樹林車站 - 迷惑龍的部落

臺北-新竹間鐵路改線之後,日本人於1901年在此地設立「樹林停車場」,1940年改稱「樹林驛」,光復之後改稱「樹林車站」。隨著新北市人口逐漸增多,樹林站的業務量也增 ... 於 bronto0809.pixnet.net -

#19.樹林車站生活圈交易統計 - 樂居

樹林車站 生活圈,近一年的房屋成交狀況屬於價漲量縮:近一年平均成交價格為32.43萬/坪,成交量為209戶。目前銷售中建案有3案。 於 www.leju.com.tw -

#20.臺鐵樹林車站- 樹林區樹北里鎮前街112號 - Foursquare

855 ziyaretçi 臺鐵樹林車站ziyaretçisinden 482 fotoğraf ve 3 tavsiye gör. "Half hour to Taipei" 於 tr.foursquare.com -

#21.樹林火車站遷移議題火熱,大家贊成還是反對? - Mobile01

樹林 區地勢西高東低,行政區南北狹長,不利於發展。地形分布可概分為「山仔腳山塊丘陵」與「大漢溪沿岸平原」,西北側與桃園市龜山區及鶯歌區間為「山 ... 於 www.mobile01.com -

#22.《樹林美食/小姑食記》樹林火車站銅板美食,必吃炸雞排丶全 ...

說到樹林必吃的雞排就屬火車站前的翔皓雞排啦,地點相當方便,因為雞排是現點現炸,客人又多,來通常要等十分鐘以上,我習慣先打電話訂,再走路過去拿剛剛好,是說大家 ... 於 bajenny.com -

#23.樹林車站哺集乳室 - BBGAGA(台灣)

樹林車站 哺集乳室, 地址:新北市樹林區樹北里16鄰鎮前街112號樹林車站, 電話:02-26845557, 設施: , 獨立哺乳室, 換片枱, 樓層/位置, 站內. 於 taiwan.bbgaga.com -

#24.树林车站_百度百科

树林车站 位于台湾省新北市树林区,为台湾铁路管理局纵贯线的铁路车站。 於 baike.baidu.com -

#25.居民抗議樹林車站遷址8300萬南樹林站白蓋了! | 環境資訊中心

樹林鐵路改線規劃,車站從中山路遷移到大安路。圖片來源:風櫃店永續發展陣線。 樹林車站改線地下化計畫新北市政府於今年3月起舉辦共5場「樹林鐵路 ... 於 e-info.org.tw -

#26.樹林車站 - 山富旅遊

樹林車站. 景點敘述. 本站位於縱貫線基隆起41公里30公尺處,地址為新北市樹林區鎮前街112號,站轄包含樹林站、樹林調車場2處,編制為1等站,隸屬臺灣鐵路管理局臺北運 ... 於 www.travel4u.com.tw -

#27.樹林火車站- 首頁| Facebook

樹林火車站 , 新北市。 1706 個讚· 51 人正在談論這個。本網站之主旨在促進旅客對樹林火車站之瞭解以及宣導火車站最新之政策及活動方案,提供民眾查詢最新之本站訊息。 於 zh-tw.facebook.com -

#28.【台北】樹林車站低房價吸首購成交年增近1倍

目前區內新建案有位在大安路的「金站」新成屋,規劃47~50坪、3+1房,距離車站僅5百多公尺;樹林國小附近有成屋案「鼎越威鎮」,規劃45~75坪、3~4房, ... 於 estate.ltn.com.tw -

#29.南樹林車站房價漲近3字頭捷運話題仍未發酵 - 信義房屋

台鐵推動「鐵路捷運化」,2015年底新設「南樹林車站」,不僅乘車旅客人次4年來明顯成長,週邊房市交易價量也走揚,2019年全年交易量達262件、住宅均 ... 於 www.sinyinews.com.tw -

#30.樹林車站

樹林車站 Shulin Station 車站位置:新北市樹林區樹北里鎮前街112號台鐵站等:一等站前站方位:跨站式站房,前站東南東附近主要道路: 上行車站:板橋車站下行車站: 於 cysc0890.pixnet.net -

#31.樹林車站

樹林車站 位於臺灣新北市樹林區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,也是東部幹線高級對號快車的主要起點站和終點站。於東站(前站)出站後步行跨越板林路,即進入板橋區 ... 於 www.wikiwand.com -

#32.樹林火車站精華區未來捷運可塑收租套房TF01804036 - 台灣房屋

台灣房屋- 樹林火車站精華區未來捷運可塑收租套房- ,新北市,樹林區社區: 0房3廳1.5衛- 通風採光超好,近車站市場公車站,土地持份大,邊間近秀泰影城. 於 www.twhg.com.tw -

#33.全家便利商店(樹林車站店),02-26813492 - 找優惠

全家便利商店(樹林車站店),電話:02-26813492,地址:新北市樹林區後站街8號. 於 www.findcoupon.tw -

#34.烏樹林休閒園區- 後壁區- 台南市 - 旅遊王

烏樹林糖廠建於1910年,曾是遠近馳名的白糖勝地,而園區內的烏樹林車站,更是早期台南縣後壁、白河、東山與新營都會五分車鐵道連結的重要樞紐,在民國72年結束製糖業務後 ... 於 www.travelking.com.tw -

#35.樹林夜市素食~新北市樹林火車站素食 - 小品~就是愛旅行

樹林夜市是一個位於新北市樹林區樹東里及樹北里的夜市,主要以樹林車站前站及濟安宮為中心早上這裡是菜市場,晚上則變身為綜合性夜市,好久沒回來樹林 ... 於 www.pinblog.tw -

#36.怎樣搭巴士或地鐵去樹林區的树林车站 - Moovit

在地圖上查看树林车站、樹林區 ... 以下公共交通線路會停靠树林车站附近 ... 在台灣樹林區,Moovit幫助你找到搭巴士地鐵去树林车站的最佳路線。 於 moovitapp.com -

#37.南樹林車站 - 鐵貓

南樹林車站 (2016/01/02) 正面為三層樓高的波浪形屋頂建築,一、二樓暫無使用,售票及進出站設施都在三樓。 位置:新北市樹林區 構造:平面車站 於 jp-shitman.blogspot.com -

#38.台灣鐵路管理局樹林火車站(站長室) - 店家介紹 - Super hiPage ...

台灣鐵路管理局樹林火車站(站長室)是位於新北市樹林區樹北裡鎮前街112號的鐵路店家,這裡提供台灣鐵路管理局樹林火車站(站長室)的電話、地址資訊及相關產品服務介紹, ... 於 m.iyp.com.tw -

#39.新北『樹林車站餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

新北樹林車站餐廳推薦,新北樹林車站餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 川牛木石亭樹林鎮前店, 黑胡椒雞排, 萬波島嶼紅茶樹林中山店, LAIFA Coffee Store-來發咖啡 ... 於 ifoodie.tw -

#40.樹林區樹林後站廣場 - 新北市街頭藝人主題網站

樹林 區樹林後站廣場. 所在地址:後站街. 管理單位:樹林區公所經建課. 申請單位:. 聯絡方式:聯絡人: 梁先生 ... 樹林區山佳車站站前廣場. 樹林區山佳車站站前廣場 ... 於 busker.culture.tw -

#41.【樹林美食】樹林無名米粉湯|樹林火車站早餐午餐 - PEKO の ...

平價美食當道,來到樹林火車站旁這家「樹林無名米粉湯」千萬別錯過,大骨下去熬的湯頭濃郁可口,搭配微粗米粉,一碗只需銅板價25元,據說一天可賣上千 ... 於 peko721.pixnet.net -

#42.全家便利商店- 全家樹林車站店- 新北市樹林區, 電話 - 大家找優惠

新北市樹林區的全家便利商店全家樹林車站店,住址:238新北市樹林區後站街8號,電話:02-26813492,店號:013950,特殊服務:Fami 霜淇淋、夯番薯、休憩區、Fami-WiFi、雙 ... 於 twcoupon.com -

#43.【新北樹林排隊美食】翔皓雞排 還是嫩雞柳最正點(樹林車站前 ...

果然中午吃樹林黑肉圓跟豬血湯是不夠的.下午4點nana媽就開始肚子餓!這時間吃下午茶最剛好.就來份翔... 於 nanama.blog -

#44.來自樹林車站北上月台的60元鐵路便當

大家知道嗎?在樹林火車站的北上列車停靠月台上,也可以買到三種口味的台鐵鐵路便當唷!這三種鐵路便當分別是60元的排骨便當、80元的素食養生便當以及80元的八角排骨便當 ... 於 ciafbi0624.pixnet.net -

#45.「樹林火車站」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

... 【新北】機械設計主管(儲備幹部)【京傳企業股份有限公司】。104人力銀行提供全台最多工作職缺,及專業求職服務,更多「樹林火車站」找工作職缺請上104人力銀行搜尋。 於 www.104.com.tw -

#46.樹林鐵路立體化可行性研究地方說明會 - 新北大眾捷運股份有限 ...

臺北市區鐵路地下化站區發展及沿線縫合效益相當明顯;其中板橋車站搭配周邊都市更新,有效促進都市再發展,改善效益更為顯著。 樹林車站周邊道路狹窄,每日進出旅客約3.2萬 ... 於 www.ntmetro.com.tw -

#47.樹林車站攻略及週邊必遊景點推薦 - 探索台灣

樹林車站 位於新北市樹林區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,也是東部幹線高級對號快車的主要起點站和終點站。於東站(前站)出站後步行跨越板林路,即進入板橋區範圍 ... 於 go.liontravel.com -

#48.【新北市。樹林】山佳車站~百年車站@ A-Chi慢步 - 隨意窩

已有百年的山佳車站不僅是歷史、古蹟,更是在地人的小站故事~ 樹林曾有7座礦坑,當時礦量豐富因而興建山仔腳驛(舊山佳車站)來運煤。 最大的特色是,是台北與新竹間 ... 於 blog.xuite.net -

#49.車站-新北市樹林區住宅待售房屋的歷史成交紀錄及各大房仲 ...

新北市樹林區車站買屋比價。共有85筆,新上架1筆,最新降價2筆,2021/11/12更新。彙整信義房屋、永慶房屋、591等各房仲待售房屋,一站比較所有開價滿足您尋找新北市樹林 ... 於 buy.houseprice.tw -

#50.樹林車站不遷了地方人士:公投照常舉行- 政治 - 中時新聞網

爭議多時的樹林火車站遷移議題,在當地里長與民意代表帶領居民多次上街抗議後,新北市交通局昨表示,針對樹林地區交通改善,仍優先推動捷運「萬大-中 ... 於 www.chinatimes.com -

#51.新北、樹林|南樹林車站.樹屋般的外觀原來是火車的家

南樹林車站|台灣鐵路|樹林區|新北市|台灣南樹林車站|South Shulin Station 隸屬路線|縱貫線台鐵編號|265 車站位址|新北市樹林區中山路二段230 ... 於 journey.tw -

#52.新北市樹林區|樹林車站|全職工作職缺/工作機會-2021年10月

幸福企業徵人【新北市樹林區|樹林車站|全職工作】倉管、顧問、理貨人員、美容師、美容師助理、作業員、印刷技術人員、品檢員、MM等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅 ... 於 www.1111.com.tw -

#53.烏樹林休閒園區(免門票)逛糖廠.搭五分車.拍復古車站.吃古早味冰

台南後壁景點|烏樹林休閒園區(免門票)逛糖廠.搭五分車.拍復古車站.吃古早味冰|好好玩~探索五分車的故鄉! · 烏樹林休閒園區|交通方式&停車資訊 · 烏樹林休閒 ... 於 fullfenblog.tw -

#54.Gogoro 神器- 臺鐵臺北貨運所樹林車站A

臺鐵臺北貨運所樹林車站A (已啟用). 地址:新北市樹林區樹北里鎮前街112號(前鎮街122號旁). 服務時間:24HR. 所有電池:48 顆 1 ... 於 mowd.tw -

#55.C04S.樹林火車站及週邊地區更新案

樹林. 鐵路. 都會核心. 次核心. 支援基地. 鐵路立. 交通聯繫. 重大建設 ... 區工作者住宅使用. ◇核心強化. 後站. 廣場. 樹林. 車站. 於 twur.cpami.gov.tw -

#56.樹林車站的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

樹林車站 價格推薦共74筆商品。包含70筆拍賣、1筆商城.快搜尋「樹林車站」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#57.樹林山佳車站親子一日遊,山佳鐵道公園變身3D彩繪街超有趣

車站 門口有山佳車站周邊景點導覽圖. ▽ 百年山佳車站的外貌,山佳位於樹林與鶯歌之間,為了便於將煤炭運送至台灣各地而設置車站. ▽ 老山佳車站從前 ... 於 bobowin.blog -

#58.【鐵道新世界購物網】台鐵南樹林車站啟用紀念套票+ 台鐵現役 ...

台鐵南樹林車站啟用紀念套票(100元) *1套=100。+ 台鐵現役列車3層資料夾(50元) *2個=100。+ 台鐵現役火車頭書籤組(70元) *2組=140。=340元->(特價320元)。 於 www.pcstore.com.tw -

#59.樹林 - 台鐵

地址 238-45 新北市樹林區樹北里鎮前街112 號; 營業時間 服務台:08:00~12:00;13:00~17:00; 電話 02-26812052. 運務資訊 車站時刻表 ... 於 www.railway.gov.tw -

#60.樹林車站— Google 藝術與文化

樹林車站 位於新北市樹林區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,也是東部幹線高級對號快車的主要起點站和終點站。 於 artsandculture.google.com -

#61.地方發動公投反遷樹林車站: 95%支持「反遷站、原線地下化」

樹西里長朱國豐表示,車站遷移與否是地方上的公共議題,希望透過這些宣傳方式,喚起公民意識。 標籤: 公投, 反對遷移樹林車站行動聯盟, 反遷站, ... 於 www.thenewslens.com -

#62.新北樹林區存在感超低? 當地人反擊「交通神方便」 | 聯合新聞網

新北市樹林火車站一景。 ... 認為各區都有不同特色及旅遊景點,並點出新北多個區域,像是俗稱新北天龍國的板橋,有車站三鐵共構,尊絕不凡,新店是好 ... 於 udn.com -

#63.台南景點。烏樹林休閒園區烏樹林糖廠五分車 ... - 快樂的過每一天

平日、假日皆有搭乘班次,想搭乘五分車的朋友要注意一下時段。 五分車- 快樂的過每一天. 烏樹林車站為台灣糖業鐵路的日式木造車站,除了載運糖之 ... 於 ihappyday.tw -

#64.樹林美食吃起來!樹林火車站、家樂福、夜市美食一次看

樹林可是平價美食的大本營,不論是樹林火車站美食、樹林家樂福美食、樹林秀泰美食還是樹林夜市必吃,這篇全部幫你整理出來囉!網友大推的10間樹林美食 ... 於 www.gomaji.com -

#65.新北旅遊南樹林火車站-交通建設-樹林區 - 新北市觀光旅遊網

「南樹林火車站」是樹林站與山佳站間新增的一個簡易火車站,離台北車站只要25分鐘車程。由於位置緊鄰台鐵「樹林調車場」,在南樹林車站內可以近距離欣賞各式列車停靠在 ... 於 tour.ntpc.gov.tw -

#66.南樹林車站興建工程 - 台灣建築報導雜誌社

南樹林車站興建工程. 黃長美建築師事務所. 建築理念及空間特色. 從地域性切入,以樹林之地名作為發想,將陽光、空氣、山形,以及大樹融入整體設計之 ... 於 www.ta-mag.net -

#67.【鐵道】新北市。樹林車站 - Amyの生活札記

原本打算第一站去鶯歌,但這時間去博物館,也已超過營業時間,好久沒去樹林,而且樹林夜市就在車站前不遠處,步行也不會走的很累,母女倆決定去樹林夜市吃東西。 102101002 ... 於 amyyang168.pixnet.net -

#68.幸福終點站系列樹林車站房市脫胎換骨 - 房地王新聞

樹林 區因為設有縱貫鐵路的火車站、離熱鬧的板橋生活圈又不遠,因此雖然面臨房市景氣修正,但是房價也比其他鄰近地區較具支撐力道. 於 news.housetube.tw -

#69.台灣鐵路管理局樹林火車站電話號碼02-2681-2052 - 樂趣地圖

於新北市火車站的台灣鐵路管理局樹林火車站電話號碼:02-2681-2052,地址:238 新北市樹林區樹北裡鎮前街112號,分類:行車運輸、客運服務、火車站. 於 poi.zhupiter.com -

#70.[討論] 為什麼萬大樹林線沒考慮繞進樹林車站? - 看板MRT

台北捷運環狀線為了方便民眾轉乘台鐵和高鐵所以特地繞進板橋車站台鐵樹林站也是很重要的車站樹林站有很多列車可以前往台北也可以南下為什麼台北捷運萬 ... 於 www.ptt.cc -

#71.樹林火車站|鐵路局|即時時刻表 - mywoo

上行 開車 往 車次 車種 15:58 基隆 1218 區間 16:03 花蓮 238 普悠瑪 16:08 基隆 1212 區間 於 mywoo.com -

#72.樹林車站 - 新北市觀光旅遊網

樹林車站 位於新北市樹林區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,也是東部幹線高級對號快車的主要起點站和終點站。於東站(前站)出站後步行跨越板林路,即進入板橋區範圍 ... 於 newtaipei.travel -

#73.早安美芝城樹林車站概念店X 你訂菜單

早安美芝城 樹林車站概念店 · 06:00 ~ 13:00 · 可現金 · 現金單筆消費上限$1000 · (非訂餐時間僅提供預訂) · 此門市無專屬姓名貼紙 ... 於 order.nidin.shop -

#74.[2011 新北好玩][樹林區] 樹林車站

樹林區旅遊巡禮(二)~樹林車站! 樹林是一個大站,往東部的火車幾乎都是從樹林發車!所以這個車站非常的熱鬧! 由於樹林車站是跨月台的車站, ... 於 babbitwang.pixnet.net -

#75.樹林火車站商圈首購族青睞- 工商時報

王柏竣進一步表示,樹林車站後站區域以中古屋為主,公寓二、三樓的物件,以總價700~850萬特別受到首購族青睞。 由於新屋推案量不多,屋齡20年內、1,500萬 ... 於 ctee.com.tw -

#76.樹林車站- 维基百科,自由的百科全书

樹林車站 位於臺灣新北市樹林區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站,也是東部幹線高級對號快車的主要起點站和終點站。於東站(前站)出站後步行跨越板林路,即進入板橋區 ... 於 zh.wikipedia.org -

#77.智光交通資訊| 樹林國中

樹林車站 搭復興或區間車到台北車站轉262公車到智光商工站,步行1分鐘到達樹林車站搭復興或區間車到板橋火車站,步行2分鐘至板橋公車站轉982公車到經建新村站, ... 於 www.ckvs.ntpc.edu.tw -

#78.反對樹林車站遷移6/26到6/27辦公投籲表達意見 - 鉅亨

樹林鐵路立體化爭議延燒,樹林警友會主任朱彥華號召板橋溪崑、樹林區共26位里長,組成「反對遷移樹林車站行動聯盟」,今天出動70人,繞行樹林火車站前 ... 於 news.cnyes.com -

#79.【車站金都】-樹林區社區房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

車站 金都位於樹林區,近LG17樹林站(規劃中)、長壽親子公園、聖言幼兒園。屋齡25 年,樓高13 樓。更多車站金都房屋出售資訊就看樂屋網。 於 www.rakuya.com.tw -

#80.樹林火車站相關報導- Yahoo奇摩新聞

最新最豐富的樹林火車站相關新聞就在Yahoo奇摩新聞,讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。 於 tw.news.yahoo.com -

#81.樹林火車站- Google My Maps

Open full screen to view more. 樹林火車站. Collapse map legend. Map details. Copy map. Zoom to viewport. Embed map. Download KML. 8,724 views. 於 maps.google.com -

#82.樹林金掌廚筒仔米糕(附完整菜單)

【樹林美食】樹林火車站平價美食(近樹林車站後站)新北市也有的銅板美食!好吃又便宜!–樹林金掌廚筒仔米糕(附完整菜單). 9054. 於 uniqueyawei.pixnet.net -

#83.新北市樹林車站-證件快照*水啦!*

證件照相機設置地點樹林車站前站2樓大廳ATM旁。只要是“Ki-Re-i(漂亮)”拍出來的照片都很漂亮操作也是非常簡單!可以重新拍攝所以無失敗率。 於 www.seiwainc.com.tw -

#84.便利商店手機取貨服務2 - 日翊

home 首頁 · 新北市 · 樹林區; 店鋪資訊. 店鋪代號:, 013950 (全家樹林車站店). 電話:, 0226813492. 地址:, 新北市樹林區後站街8號 ... 於 mfme.map.com.tw -

#85.新北南樹林車站.樹屋般的外觀原來是火車的家! | 旅行圖中

台鐵南樹林車站在2015年12月23號正式啟用,相信很多搭乘台鐵列車通勤桃園台北之間的朋友一定會有發現這座車站的誕生。來到南樹林車站,最有趣的是, ... 於 www.gvm.com.tw -

#86.樹林車站附近住宿- bluezz民宿筆記本mobile

新北市樹林區中正路349號. Q汽車旅館. (5500 ~ 12000) 1.99公里. 新北市土城區中華路1段56巷38號. 艾蔓精緻旅館-土城館. Amain Boutique Motel Tuchang. 於 store.bluezz.tw -

#87.樹林火車站 - QMap地圖

樹林火車站 電子地圖、GPS座標及相關資訊查詢,樹林火車站位於新北市樹林區樹北里鎮前街112號。 於 train.qmap.tw -

#88.新北市樹林區/百年車站聚落翻身樹林車站生活圈 - 好房網News

樹林火車站 生活圈原本是個資源匱乏的邊陲地帶,但近年由於運動中心、百貨與電影院等利多,帶動各項機能升級,加上還有捷運議題發酵,開始吸引小資族的青睞,成為新北的 ... 於 news.housefun.com.tw -

#89.台鐵樹林車站月台軌道通勤列車紀錄- 通勤的日常 - YouTube

2020.12.9 台鐵樹林車站月台軌道通勤列車紀錄-通勤的日常EMU500 EMU600 EMU700 EMU800 電聯車. 於 www.youtube.com -

#90.台糖烏樹林休閒園區-鐵道文化園區

車站:當汽笛響起,走過一甲子的烏樹林車站,搭載著許多人的童年回憶,西元1946年建造完成,沿用日式建築風格,加上兩側的榕樹相伴,更顯其大站的氣派。 於 www.taisugar.com.tw -

#91.[樹林車站]前站和後站夜市 - 大小姐的部落格

樹林物價好便宜喔不過是夜市的東西也不能常常吃最近有在克制不過就是能撐多久不知道. ... May 26. 2018 19:59. [樹林車站]前站和後站夜市. 6999. 創作者介紹. 於 a17456.pixnet.net -

#92.台糖烏樹林園區 - 台南旅遊網

烏樹林糖廠位於台南市後壁區烏樹林,建於1910年,目前已不製糖,但其仍保有原有的 ... 原本擔任白河、東山兩地往來於新營間樞紐位置的烏樹林車站,自1979年烏樹林輸運 ... 於 www.twtainan.net -

#93.台鐵車站介紹-樹林車站& Acswoa's Home

四、行李房(前站一樓)。 五、交通部觀光局服務台。 車站介紹樹林車站為跨站式車站,具有三座月台,其中 ... 於 acswoa.tian.yam.com -

#94.樹林公車路線查詢樹林公車路線時刻表介紹所有樹林公車和路線 ...

巴士公交車新北市樹林區的公車基本上有四種:三重台北首都指南客運,而路線到板橋新 ... 樹人家商-樹林車站-樹林中華路-板橋篤行路-沙崙里-浮洲橋-亞東醫院-府中商圈- ... 於 japoods.pixnet.net -

#95.新北樹林山佳車站逛鐵道公園樂遊彩繪巷 - 蘋果日報

位在台鐵南樹林站與鶯歌站之間的山佳車站,是僅有區間車停靠、經常被遊客錯過的小站。但這裡卻如此適合搭火車來漫遊,才一走出站外,便有百年古蹟、 ... 於 tw.appledaily.com -

#96.場所位置資訊 - 衛生福利部

AED經緯度:, (121.424601,24.991407). AED地點描述:, 樹林火車站第二月臺車序燈第5車位置. 開放使用時間:, 星期一至星期五05:00 至00:00 星期六05:00 至00:00 於 tw-aed.mohw.gov.tw -

#97.台鐵樹林車站前站後站- YouTube

2010.12 台鐵樹林車站前站後站- 版權所有請勿使用於商業用途謝謝. 於 www.youtube.com -

#98.樹林美食推薦-樹林車站超人氣小吃【小戴雞排】

樹林車站 必吃現炸雞排,店面不大但是只要沒有電話預約,現場最少要等15分鐘,不過真的好吃值得等! 在樹林車站的前站右手邊,沒有特別的名稱, ... 於 taiwantour.info -

#99.從台北車站(台北捷運)前往樹林之路線 - NAVITIME Transit

從台北車站(台北捷運)前往樹林的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)。可供確認所需時間、轉乘次數、乘車路線、停車站列表等路線資訊。 於 transit.navitime.com