樹 和書 歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陸炳文寫的 十方如意:星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣 和尼爾.蓋曼的 漢賽爾與葛麗特都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自時報出版 和大塊文化所出版 。

國立暨南國際大學 中國語文學系 楊玉成所指導 邱芸怡的 《清才自撰蕉園史-清初閨秀、結社與性別書寫》 (2011),提出樹 和書 歌詞關鍵因素是什麼,來自於閨秀文學、性別研究、蕉園詩社、蕉園五子、林以寧、錢鳳綸。

而第二篇論文國立成功大學 台灣文學系碩博士班 林瑞明所指導 陳明成的 陳映真現象研究 (2011),提出因為有 陳映真、陳映真現象、陳映真書簡、台灣文學史、台灣行進曲、家族書寫、國族認同、知識分子、精神史、生命史的重點而找出了 樹 和書 歌詞的解答。

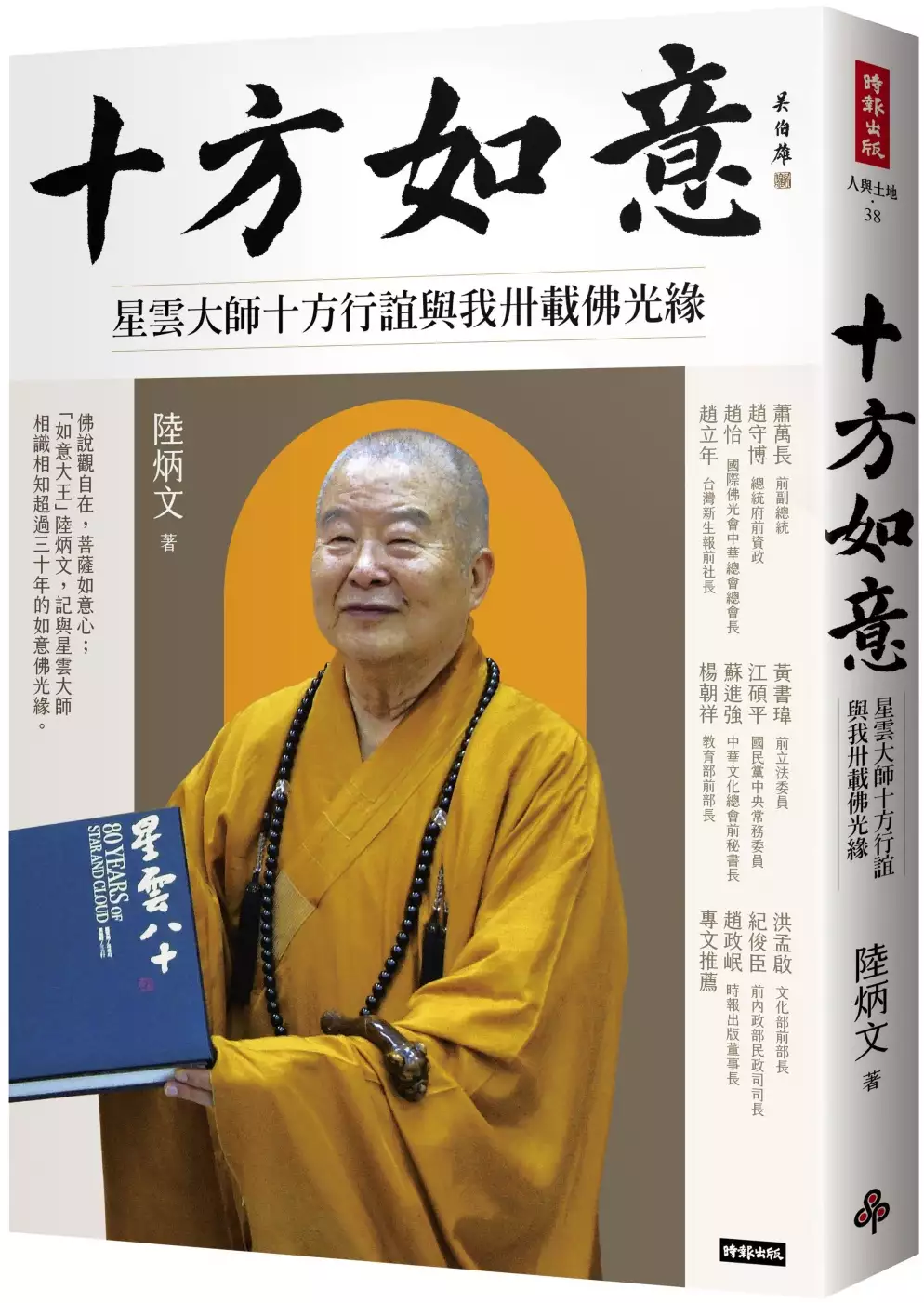

十方如意:星雲大師十方行誼與我卅載佛光緣

為了解決樹 和書 歌詞 的問題,作者陸炳文 這樣論述:

半百文章一月成,炳公椽筆喜盈盈。至尊九五星雲壽,卅載連緣歲鑰情。 法外修身於己利,人間正道大家行。十方如意弘吾佛,滿意十分憐眾生。 ──全球粥會世界總會副總會長、江蘇鹽城粥會會長董峰詩人,作七言律詩,為祝賀本書出版、迎接佛光山星雲大師九秩晉五華誕、暨駐錫台灣弘法七十載雙慶,特賦詩以賀。 佛說觀自在,菩薩如意心,無障礙觀自在蓮華如意,與大菩薩無量眾俱稱心。有很多人或許在文章中,讀到星雲大師名字的由來,就是大師菩薩如意心,欣賞天地間星雲團,在時間和空間上的無限、廣闊、自在如意。星雲不諱言,所謂「星雲團」,比銀河系更大的一個單位,是故取名「星雲」,正是希望自己,與久遠的

過去,有如意般關係。 星雲大師對作者陸炳文有知遇之恩,可謂亦友亦師亦父,恩重如山,先相中邀去宜蘭籌建高校,此即百萬人興辦佛光大學,雖未果卻種下良好佛因緣;再來協力求迎請佛陀舍利,巡安全台並找地建紀念館,獲授隨身菩提子佛珠手鍊;三合辦千禧如意環球特展,親歷澳洲美西開展佛光緣,從此由沒有關係變有關係,實則成為忘年交情逾父子。 曾被媒體譽為「台灣公關教父」的陸炳文,記錄了他與大師相識相知超過三十年的如意緣與相處,五十二篇與星雲大師的故事,談佛法、談萬物、談情;談佛光山、談粥會、談哲學,無所不談,讓讀者了解星雲大師的所思所想、為人處世,並對佛學、哲學,以及各種生活哲理更能多加領會,進入

星雲大師的內心世界。 名人推薦 前副總統 蕭萬長 總統府前資政 趙守博 國際佛光會中華總會總會長 趙怡 台灣新生報前社長 趙立年 前立法委員 黃書瑋 國民黨中央常務委員 江碩平 中華文化總會前祕書長 蘇進強 教育部前部長 楊朝祥 文化部前部長 洪孟啟 前內政部民政司司長 紀俊臣 時報出版董事長 趙政岷

樹 和書 歌詞進入發燒排行的影片

【都市傳說】 十個鬧得最兇的都市傳說,八尺大人,俄羅斯剝奪睡眠實驗, 【淘寶開箱】 世界奇異檔案系列, HenHenTV奇異世界#29

【都市傳說】 十個最恐怖的都市傳說 (一),拍攝途中發生些怪事。。。記得看到最後,Baby Blue,四角遊戲, 牆角遊戲, 乾枯的骷髏, 血腥瑪麗, 通往異世界的電梯,HenHenTV奇異世界#14 :https://www.youtube.com/watch?v=WatG_amdSS8

淘寶鏈接:https://click.alibaba.com/rd/uvhsceho

產品鏈接按這裡~:https://click.alibaba.com/rd/di8u5kvo

各位大家好,歡迎來到HenHenTV的奇異世界,我是Tommy,今天我們來講你我都曾經聽過的都市傳說,那些傳說越傳就越多版本出現,但是真相是怎樣的呢?如果你是第一次看我的影片,記得訂閱HenHenTV,我每個星期最少會上傳一到兩個奇異影片,探討一些奇異的題材,希望你們會喜歡!

好!我們開始吧!

1. 俄羅斯剝奪睡眠實驗

如果大家不知道什麼是俄羅斯剝奪睡眠,應該看過這張照片。在1940年末,在俄羅斯有班科學家,把五個政治犯放進充滿興奮劑氣體的房間裡,30天內不給他們睡覺,以前沒有閉路電視,他們唯有通過麥克風去監控,開始實驗的五人還有說有笑,到了第九天就開始尖叫失常,但是到了第15天一點聲音都沒有,他們覺得不對勁了,就派特種部隊去查看,當他們放掉興奮氣體換上新鮮空氣時,房間裡面的人突然間狂叫!當他們打開了房間,看到其中一個實驗的人已經被分屍了,其它四人變成力大無窮的怪物,他們自殘自己,只剩下心臟和肺部,其它的內臟已經沒了。他們犧牲了幾個特種兵才制服他們。但是真相是這篇文章是在google裡面出現的日期是在2009年,第一,所謂的政治犯,其實是幾個來自不同國家的士兵展示他們不同的防毒面具,照片上面有他們國家的名字,只是給人改圖了。那那張照片的怪物是哪裡來的?原來怪物有名字的,叫SPAZM,其實是一個萬聖節的人偶,只要把照片改成黑白,很多人應該會相信的!我真的很佩服那些編這個故事出來的人,一個公仔也可以寫成那麼有頭有尾的故事,也真的蠻有創意的。

2. Slenderman 瘦長人

大家一定有聽過瘦長人Slenderman的故事,或者一定有看過他的照片,這個瘦長人也叫殺童鬼,在美國一帶一直瘋傳,也有人說這個傳說已經在十七世紀時已經存在過,很多人聲稱他們曾經看過Slenderman,也有照片拍到他的存在,他常出現在森林地區,有著沒有五官的臉,瘦長的身體,身後帶有觸手,專抓小孩子和吃掉他們。如果大家在網上搜尋Slenderman,就可以找到其實他根本就是在2009年Victor Surge為了參加靈異改圖的比賽而創作出來的人物,圖中的照片的印章並不是美國而是來自澳洲,而且原圖是沒有瘦長人的,那些16世紀說有圖證明瘦長人的存在當然也是改圖的。

3. 妹妹背著洋娃娃

大家一定有聽過這個童謠,更聽過這個童謠背後的故事,為什麼娃娃會叫媽媽呢?傳說是用人皮製成的娃娃,她被他的父親殘殺,剝了皮做成了娃娃,這個娃娃被傳到一個小女孩身上,當一天她背著娃娃時,突然娃娃叫媽媽了~~感覺好像是中文版的annabelle, 但是真相是,這首歌也叫花園裡的洋娃娃

原版的歌詞是:

《花园里的洋娃娃》

妹妹背着洋娃娃,走到花园来看花,娃娃哭了叫妈妈,花上蝴蝶笑哈哈,姐姐抱着洋娃娃,走到花园来玩耍,娃娃饿了叫妈妈,树上小鸟笑哈哈

而改編的歌詞是一名叫Windevil的人改編的,他改這個歌詞是為了祝賀他朋友生日快樂,而旋律是日本動畫:its only a fairy tale的配樂。而作者本人已在2010年在網上澄清過了!所以並沒有日本的傳說或是台灣的傳說,那些人也真的很得空哦!!編寫這樣的故事!

4. 龍貓的都市傳說

這個真的讓我這個龍貓粉絲生氣,有沒有搞錯哦~~這麼可愛的龍貓竟然可以給他們改編成恐怖故事,故事是這樣的,他們說龍貓其實是死神,凡是遇到龍貓的人,就接近死亡了,而故事途中小梅失踪時候在池邊找到她的鞋子,其實妹妹那時已經淹死了,而貓巴士是專接靈魂的巴士,而最後一幕媽媽在醫院說:現在在那棵樹上,我好像看到gao皋月和小梅在上面,其實那時他們已經死了。由於有幾幕皋月和小梅都沒有影子,加上在取景的狹山曾經發生過兩個小女孩失踪而被殘忍殺害,他們就把兩個事件放在一起,而吉普力的製作人鈴木敏夫也開口澄清他們覺得那一幕不需要影子,所以就沒有放影子,而這個故事根本就是溫馨可愛的。龍貓的作者宮崎駿一直以來的作品都是非常溫馨,也適合三四歲小孩子看的,而他製作這個動畫時是剛剛2011年三月11好日本地震過後,為了安撫災民所創造的溫馨小品,被人改成這樣真的有點荒唐了。

5. 八尺大人

相傳在日本某個村莊流傳著一名神秘女性,她身高八尺,帶著帽子穿著連身裙,如果看到她的人,就會被她迷惑,最後就會把他殺害,在每個人眼裡看到的她都是不同的,但是一樣的都是看到一名很高的女性,而一直以來在村莊都一直有流傳被八尺大人殺害的事件,所以當地人為了鎮壓八尺大人而在不同的路口設立地藏王。網上有著一名男孩被八尺大人看中,而躲過一劫的故事,大家可以看看,但是真相是。。。這個名字是在2008年8月在google才出現的,如果她真的在很久以前就一直獵殺人類,不可以沒有任何的文章和書籍留下來,這個故事的來源是在日本網站2ch,超自然現象的Forum上面刊登的,這個網站是不介意故事的真實性,只要恐怖就行,開始這個故事並不是那麼的紅,但是由於大量的網民在那邊討論她獨特的笑聲,你知道她的笑聲是怎樣的嗎?就是bo,bob,bobobobobobo bo bobo,就是這樣這個故事被人多次拍成短片和動畫,而媒體也大量的報導之下,很多人已經信以為真了!

在很多人傳播之下,就算是一個平淡無奇的故事,也可以被人編寫成都市傳說,所以我們一定要去找一些書籍看看,今天在淘寶買了一個系列的書籍,叫:世界奇異檔案記錄,收藏了世界大部分的奇異檔案,由於一直以來都很喜歡奇異案件的故事,今天我們來做淘寶開箱!(這個廣告進到剛剛好哦~)哈哈

還有另外的五個我會在下一集和大家介紹,今天的影片就到這裡,如果你喜歡這個影片和頻道,記得按贊和分享出去,謝謝大家的訂閱,我們下個奇異世界見,bye bye

#都市傳說 #都市傳說真相 #奇異檔案 #淘寶開箱 #八尺大人 #俄羅斯剝奪睡眠實驗 #龍貓的都市傳說 #妹妹背著洋娃娃 #slenderman #瘦長人 #淘寶書籍 #HenHenTV奇異世界 #HenHenTV

《清才自撰蕉園史-清初閨秀、結社與性別書寫》

為了解決樹 和書 歌詞 的問題,作者邱芸怡 這樣論述:

論文摘要 清康熙十五年,蕉園女性詩社成立。早期對此詩社研究不多,直到二十一世紀一0年代漸漸受到關注。 明末清初由於女作家對文本存毀觀念的轉變、內言不出閫的突破與超越,又在杭州女性文人雲集等文化的氛圍感染下,顧之瓊召集家族姻婭及親友組成蕉園詩社。諸子承繼晚明以來香匲聯吟盛事,支持女性創作與出版,有意識的展現自我,具有傳播的意味。閨秀籌組詩社無論是在文學發展史或是社會文化上都具有重要的意義。 本論文研究除根據諸子出版文集外亦蒐集視覺性的書畫作品。站在性別研究的視野,聚焦於蕉園諸子的形象、結社和書寫。當學界對詩社稱名、地點、蕉園五子、七子代表人物各有不同解讀,嘗試透過徐燦、錢鳳綸

、林以寧等文本,參酌其它成員的選輯和相關方志文獻提出說明與釐清。諸子的書寫包括妝的描繪、提出對歷史女性經典人物的看法,母親的主題傳達性別意識的底蘊,乃至於關照社會上非主流階層的女性,又以詩為傳,表達傳世的想法,描述日常生活瑣細事,具體的呈現閨秀生活的面貌。諸子的創作時而流露對佛教的接觸、彼此詩文酬唱、參與詩社藝文活動、出遊玩賞建立深厚情誼。同時諸子積極投入出版商邀集女文人共同閱讀評點戲曲創作,傳達戲曲文學中的女性意識。 詩社的聚會提供諸子分享創作、生活的經驗與心靈的交流,以群體的方式展露文學的聲音。筆者藉由詩社諸子不同的創作文體希望呈現多元化的面向。

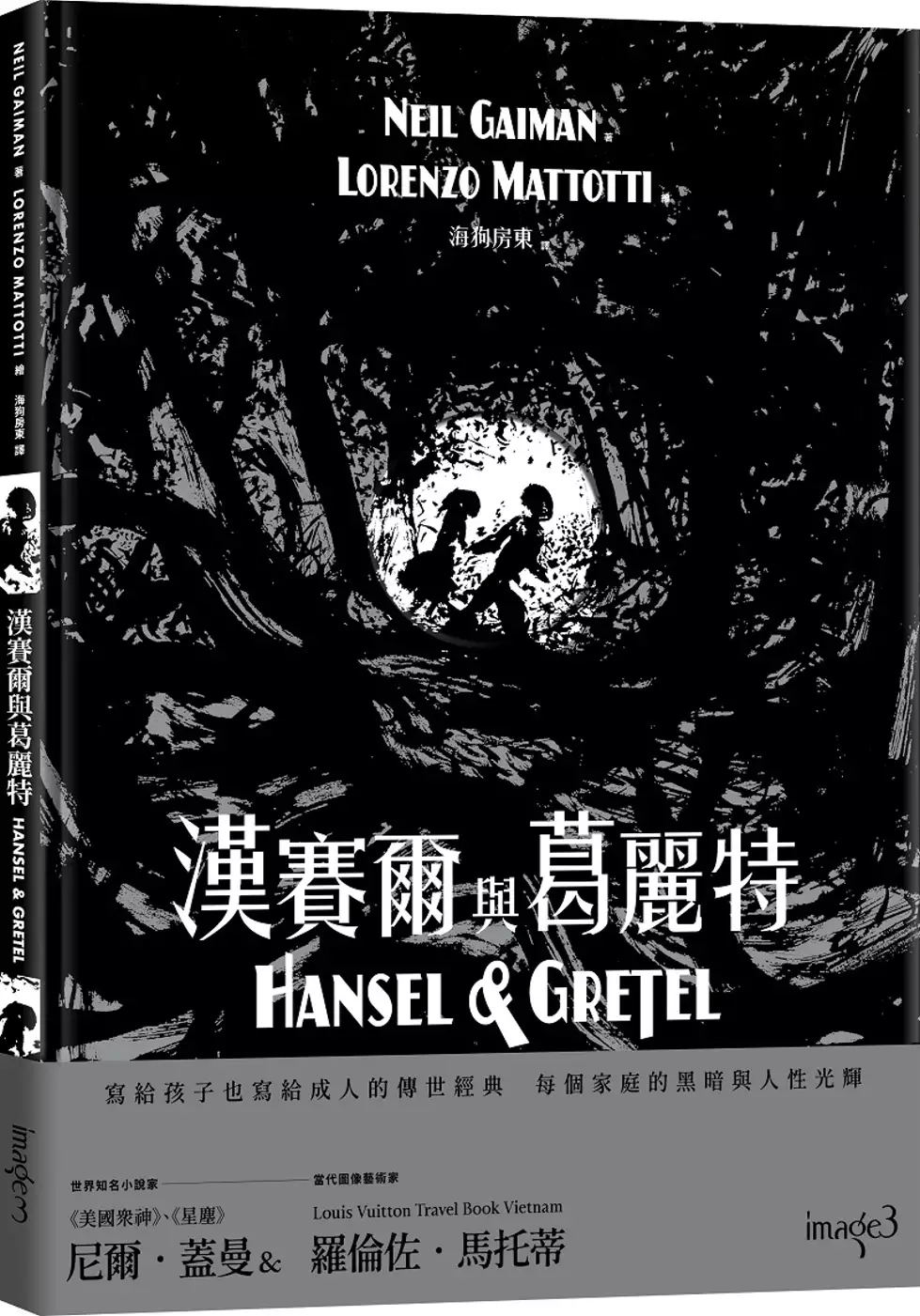

漢賽爾與葛麗特

為了解決樹 和書 歌詞 的問題,作者尼爾.蓋曼 這樣論述:

寫給孩子也寫給成人的傳世經典 每個家庭的黑暗與人性光輝 世界知名小說家、當代奇幻大師,雨果獎、星雲獎等國際大獎得主——尼爾.蓋曼曾說《漢賽爾與葛麗特》促使他想成為一名作家 威尼斯影展主視覺、《紐約客》封面、時尚品牌路易・威登畫冊TRAVEL BOOK 畫家——羅倫佐‧馬托蒂為國際公認最傑出的圖像藝術家 兩人合力創作出精采絕倫的版本 「這一切發生在很久以前,在你的祖母的年代,甚至是祖母的祖父的年代。很久以前,當時,人們全都生活在廣大森林的邊緣地帶⋯⋯」尼爾.蓋曼和羅倫佐‧馬托蒂都記得,他們讀格林童話中的〈漢賽爾與葛麗特〉時,感受到的恐怖與魅力。現在,這對作家與藝術家合

力為這個堪稱人類史上最歷久不衰的故事,重塑出精彩絕倫的版本。鼓起勇氣、拿出膽識,並提高警覺,尼爾.蓋曼和羅倫佐‧馬托蒂將帶領你走進密林之中。 故事之神尼爾・蓋曼在《漢賽爾與葛麗特》繪本出版後的訪談中提到: 「我認為,如果總是阻止孩子和成人看見故事中的黑暗和危險,那麼,當黑暗的事物出現,或是在現實中遇到危險,孩子和成人就沒有任何保護,也沒有任何知識,可以理解黑暗和危險。我認為向孩子展示黑暗的事物,真的很重要,在展示的過程中,也展現出孩子們有能力擊敗黑暗的事物,證明人是有力量的。告訴人們可以反擊,告訴人們可以獲勝。因為你可以做得到,但首先你必須認清這一點。對我來說,描寫黑暗的事物之所以

如此重要,因為這就像是在接種疫苗。我知道我正在給予人們黑暗,但並非是壓倒性的黑暗、無法抵抗的邪惡,這樣的黑暗是可被人理解的。人們可以包圍黑暗,融入其中,妥善應付黑暗。而且,沒有任何妨礙,雖然我告訴你這個故事,但你仍然會感覺到安全,只要告訴你,你可以很聰明,你可以很勇敢,你可以有點狡猾,你可以膽量過人,並且,你還可以繼續往前邁進。」 2007年,圖像藝術家羅倫佐‧馬托蒂為《漢賽爾與葛麗特》創作出引人注目的黑色墨水畫(india ink),重現格林童話最原始的、令人毛骨悚然的恐怖氛圍,兩位主角逃離森林的求生渴望。漆黑的墨水在大開本的紙頁上產生巨大的渲染效果,每一幅畫都創造出幽暗可怕的密林景觀

,層層包圍住弱小的漢賽爾與葛麗特。畫面展現了驚人的生命力,超凡脫俗的美感,我們被畫中深邃的黑森林、黑夜的降臨,以及人性的黑暗面,深深震撼,同時也深受畫面中的故事所吸引。羅倫佐‧馬托蒂既前衛又充滿視覺張力的構圖,大膽使用黑色與白色的對比、粗細不一的筆鋒、直線和曲線的變化在畫面當中運作自如,巧妙平衡地融進畫面之中,賦予畫面強烈的動態感,同時也為故事帶來希望。畫作更激發尼爾・蓋曼寫出縈繞人心的故事版本,冷靜的語氣、古老的童話語調,敘事充滿他獨特的個人風格、機智動人,任何讀者都會被這本跨越年齡限制的繪本深深吸引。 《漢賽爾與葛麗特》,故事的各種樣貌 當法皇拿破崙於1806年進犯格林兄弟身處

的德意志小王國時,威廉‧格林和雅各布‧格林兩兄弟(Wilhelm and Jacob Grimm)也開始搜集地方童話故事,藉此與法國的文化宰制相抗衡。他們抄錄熟人與鄰居所說的故事,其中包含一位12歲的女孩亨麗葉特‧朵蘿西亞‧懷爾德(Henriette Dorothea Wild),她也被稱作朵兒(Dortchen),她正是將〈漢賽爾與葛麗特〉(Hansel and Gretel)這個故事分享給格林兄弟的人。 朵兒的父親嚴禁他的六個女兒和格林兄弟見面,因為他們太窮,不值得與他們為伍,因此,朵兒只能與威廉偷偷見面。朵兒長大成人之後,即使姊妹全都結婚成家了,她也不得不留在家中照顧年邁的雙親。直

到她的父親過世,她才在32歲時,成為格林夫人。她與威廉於1825年成婚。 〈漢賽爾與葛麗特〉最初出版於1812年,收錄在格林兄弟的第一本德國童話選集——《兒童與家庭故事集》(Children’s and Household Tales)當中。歷史學家認為這個故事起源自中世紀,1315年的大飢荒,迫使普通百姓遺棄他們的孩子,並且吃人肉。在朵兒原初的版本中,父母親雙方都同意遺棄漢賽爾與葛麗特。在格林兄弟後來的修訂版中,提出計畫的是母親,她對孩子的命運也漠不關心。到了1857年出版的第7版本中,又將母親改為後母,而父親則被塑造成一個更軟弱、心善的角色,不願遺棄自己的孩子,但又無法挺身反對狠心的

妻子。其他後來添加的部分,還包含一隻友善的鴨子,幫助兩個孩子在逃跑的途中渡河。 和許多童話故事一樣,〈漢賽爾與葛麗特〉具有豐富的象徵意義,例如,漢賽爾用來誤導老婦人的骨頭,所代表的就是力量,因為骨頭是人體最能長久保存的部分,如此一來,細心的讀者可以對漢賽爾有機會倖免於難保有信心。老婦人受死的方式也說明了她的罪大惡極,火刑是處決女巫的常見方法,而迷信普遍認為鐵具有防衛邪靈侵擾的特性,正如烤爐的門。 世界各地的其他民間故事,也都呼應了〈漢賽爾與葛麗特〉的主題,令人不寒而慄的是,食人的情節並非這個故事獨有。在原版的〈白雪公主〉(Snow White)中,邪惡的王后打算在白雪公主受害後,吃

掉她的肺臟與肝臟;同樣的,在原版的〈睡美人〉(Sleeping Beauty)中,另一位邪惡的王后計畫要讓國王吃下自己子女的燉肉。 早於格林兄弟一百年,法國的作家暨童話故事搜集者夏爾‧貝侯(Charles Perrault)也收錄了〈小拇指〉(Le petit Poucet, Hop-o’-My-Thumb),小拇指是七兄弟之中最小也最聰明的一個孩子,他同樣出生在樵夫的家庭,而且也因為飢荒,遭到遺棄。與漢賽爾相同,小拇指也先後利用小石頭和麵包屑當作引路的線索。他們意外闖進食人魔的家,而食人魔也誓言要殺掉並吃掉他們,不過,小拇指反而誤導他劃破自己的女兒的喉嚨(因為他調換了她們的帽子)。在故

事的尾聲,小拇指同樣得到食人魔的錢財。 在義大利的民間故事〈尼尼諾與尼諾拉〉(Nennillo and Nennella)中,殘忍的後母將兄妹倆趕出家門,父親為他們留下燕麥當作線索,希望他們可以找到回家的路,然而,燕麥卻被一隻驢子給吃了。兩個孩子走散之後,尼尼諾被人發現,並且由王子撫養長大;尼諾拉則是被海盜收養,後來在船難中失去音訊,又被一條大魚吞下肚。多年以後,尼諾拉和哥哥以及爸爸團聚,王子也懲罰了他們殘酷的後母。 在尼爾‧蓋曼版本的《漢賽爾與葛麗特》中,他從未指稱老婦人是巫婆,不過,童話故事的慣性會引導讀者不禁這麼想。以老婦人為形象的邪惡巫婆,在民間文學中比比皆是,例如,俄羅斯

的食人巫婆芭芭雅嘎(Baba Yaga),會將後母送來的男孩或女孩留在身邊幫傭,她承諾自己不會吃掉他們,只要他們可以完成不可能的任務,像是用篩子取水,裝滿桶子。如果孩子們對屋子周遭的動物展現善心,動物為了回報,會幫助孩子們完成任務,並且脫逃。 1893年時,恩格爾貝特‧洪伯定克(Engelbert Humperdinck)將〈漢賽爾與葛麗特〉改編成兒童歌劇,一炮而紅,之後便頻繁的在世界各地演出(通常在聖誕節期間),不過有別於格林兄弟的版本,這齣歌劇刪去了父母遺棄孩子的情節,故事變得更加光明。 格林兄弟在1819年特別為兒童出版了小開本的《兒童與家庭故事集》,請來他們的弟弟路德維希(

Ludwig)繪製插畫。到了2007年,為了慶祝〈漢賽爾與葛麗特〉在大都會歌劇院演出,Toon books出版社的法蘭絲瓦‧穆利(Françoise Mouly)協辦了一場展覽,由羅倫佐‧馬托蒂(Lorenzo Mattotti)承續傳統,為這本書作畫。馬托蒂的藝術創作也反過來提供尼爾‧蓋曼靈感,寫下這個縈繞人心的故事。 故事: 這一切發生在很久以前,在你的祖母的年代,甚至是祖母的祖父的年代。很久以前,當時,人們全都生活在廣大森林的邊緣地帶。 那時有個樵夫,他砍樹,他將樹枝劈下來,再將樹幹和樹枝砍成一塊塊可用來生火的木柴。他用手推車拖運木柴,走捷徑到鎮上。伐木,可真是件苦力。

樵夫娶了一個美麗、年輕的妻子,她盡全力為樵夫持家,不僅為他燒飯,也給他許多慰藉。因此,在他們結婚之後不久,妻子的肚子就有了動靜,對他們來說,一點都不意外。在某個大雪紛飛的冬日,她產下一個女孩。他們將這孩子取名叫瑪格麗特,後來簡稱她為格麗塔,漸漸又變成葛麗特。兩年後,樵夫的妻子產下一個男孩,他們給他取名叫漢斯,因為他們無法將漢斯的名字再縮得更短,就將名字加長一些,變成了漢賽爾。 漢賽爾與葛麗特都沒有去上學,因為學校距離他們住的森林太遙遠,而且上學必須花錢,樵夫並沒有足夠的錢。畢竟伐木、運送木柴去販賣,賺不了多少錢。雖然如此,他們的父親會教他們樹林裡的一切,他們的母親也會教他們燒飯、

打掃和裁縫。就算母親有時候很嚴苛,說話又傷人,就算父親有時候鬱鬱寡歡,一心只想離開他們的小屋,也無妨,只要他們可以在森林裡遊戲、爬樹、涉水過河,只要餐桌上還有剛剛出爐的麵包、雞蛋和煮好的甘藍菜,葛麗特與漢賽爾就一點兒都不在意。 木柴賣得好的時候,他們的父親會從市場買肉回來,有時是一隻肥尾羊或是山羊,他會放在手推車上,快步帶回家;有時甚至會買一大塊生牛肉,還滴著血,引來一群蒼蠅或胡蜂,一片黑、一片黃。那晚,一家人就能吃上一頓大餐。森林裡有兔子,樵夫的池塘裡有鴨子,在樵夫的小屋後方,還有扒著土的雞隻。食物從來不匱乏。 那是往日的好時光,在戰爭之前,在饑荒之前⋯⋯ 版本比較和書籍特

色: *1812年,德國的格林兄弟發表了《漢賽爾與葛麗特》,講述被父親和母親二度遺棄的孩子們,如何在飢餓中存活下來的殘酷故事。這則童話故事雖然古老,但不陳舊,深入探討遺棄背後的各種原因,堪稱寫給孩子也寫給成人的傳世經典,寫出了每個家庭的黑暗與人性光輝。 *故事之神尼爾・蓋曼曾說,《漢賽爾與葛麗特》的故事促使他想成為一名作家。尼爾・蓋曼在故事中為角色做了特別的設定,他將葛麗特設定成姊姊、漢賽爾設定成弟弟,兩人為姊弟關係,有別於其他版本,故事中的姊姊也不再哭泣,並且懂得以機智化解危機。 *尼爾・蓋曼撰寫《漢賽爾與葛麗特》的筆調很冷靜,冷靜是好的,能讓讀者感受到故事中的黑暗、不安、

恐懼和危險的氛圍。雖然故事中的角色立場分歧(被遺棄的孩子vs.遺棄孩子的父母親),但共為脣齒(家人),故事的層次豐富。繁體中文版翻譯時,我們考量不同年齡層讀者的適讀性,遣辭用句盡可能呈現出尼爾・蓋曼版本的普世性,無論是成人或大一點的孩子閱讀,都不會覺得故事有距離。 *書名《漢賽爾與葛麗特》,以故事中兩位孩子的名字來命名,是為了突顯孩子良善、獨特的一面,這麼做有別於「糖果屋」通常給人表面過於甜美,實則殘忍的印象,提供讀者反思「糖果屋」的命名究竟從何而來。最初的德語版本和世界通用的版本,書名幾乎都是以兩位孩子的名字“Hänsel und Gretel”來音譯、命名。 *從繪本的藝術性、

文學性的長遠光譜來看,作家尼爾・蓋曼與畫家羅倫佐‧馬托蒂合力創作的《漢賽爾與葛麗特》,是一本非常前衛、迷人、充滿魅力的繪本,堪稱為經典童話故事撰文和繪圖的視覺藝術典範。每幅黑暗的畫面當中,藏有故事、藏有生命,等待讀者挖掘,每個人從繪本中獲得的感受肯定不同。

陳映真現象研究

為了解決樹 和書 歌詞 的問題,作者陳明成 這樣論述:

早在1994年時,業師林瑞明教授在與作家鍾肇政的私人通信中即已明白指出「『陳映真現象』是台灣文學不能不正視的問題」,就目前所知這應是國內最早發出的呼聲!而作為一個跨領域的現象,所有關於陳映真的心懷意念、智性活動所形構的精神史或生命史,特別是陳映真在一次又一次的歷史困境中的價值抉擇和其林林總總生成的一切效應,都必然是「陳映真現象」所考察的對象與指涉的內涵。但非常遺憾的是,筆者卻深覺在眾多有關陳映真的論述中,長久下來已普遍存在著一種「標準故事」(standard story)的危機。因此針對歷年來的「陳映真研究」及陳映真本身的論述世界,筆者擬以為數不少卻又從來不會也未曾被討論的檔案文獻來

進行一場又一場的爆破──有如本雅明(Walter Benjamin)所宣稱的,電影的出現「以十分之一秒的炸藥摧毀了這個牢竉世界」──俾使筆者及所有後來者可以抓住那最富暗示性的時刻在「四處飛散的廢墟間從容地進行歷險旅行」,將易逝性的「陳映真」碎片放入諸如家族書寫、國族認同等永恆的議題,徹底地重新敲敲打打、拼拼貼貼,期待最後能夠庖丁解牛似地將「標準故事」從既有情境的裂縫中割離,讓歷來修辭敘事中受到壓抑與變異的部分解放出來,並進一步利用經由一片片碎片重構的「陳映真現象」得以透過陌生化的方式重獲寓言般的力量,體現當代台灣社會的盲點與方向。 本論文在形式上,預計由七個帶有環狀敘事圈性質的章次以向心

的姿態結構乙篇命名為<陳映真現象研究>的「橘瓣式」論文,其中的每一個章次在論述空間上就像一片橘瓣可獨自開裂剝落又能對稱合抱;而在書寫的策略上則採「剝洋蔥」的方式,每剝掉一層遮蔽,就會多露出一些歷史曙光。第一章:挖掘了一首陳映真的生父即陳炎興先生在日治時期親自譜曲的愛國軍歌和一連串曾經確實發生過的歷史現場,明確地打破了陳映真長期以來營造的一則政治神話。第二章:持續出土了陳映真的養父也就是他的三伯父陳根旺先生於日治時期是殖民政權刻意培植的台灣人高階警官、於戰後擔任過縣議員的舊史料,使得陳映真得再次面對自己一直理直氣壯卻荒謬異常的立場與立論。第三章:由於陳映真幾十年來總是試圖「以家喻國」地一再「記憶

」一個百年來絕對聖潔的台灣家族,本章將透過「舊家」、「皇國少年」、「戰爭犯罪性」、「魯迅」、「左翼」、「社會主義」等幾項實證的資料與分析,總結我們在陳炎興與陳根旺的身上看到了歷史、陳映真卻製造歷史的獨特現象。第四章及第五章:以有限卻異常珍貴的五十七封「陳映真致鍾肇政書簡」作為論述核心,「再現」一段從六0年代親密的「文學諍友」進而決裂為九0年代的「認同論敵」的歷程,最後並標示出鍾、陳二人書信因緣的聚散本質。第六章及第七章:當實現所謂社會主義理想與中國統一成為陳映真解讀世界的唯一視角和最高道德時,筆者試著接連透過「紅色中國」、「少年中國」、「『人間』中國」、「『文選』中國」、「白色中國」、「文革中

國」、「六四中國」以及「回歸中國」等八個橫切面來評價將文學視作政治婢女的陳映真。 從「芥川」的體質一路刻意裝扮成「魯迅」的陳映真,是值得我們特別珍惜的,但這一切並不代表就此認同或不需進行批判。陳映真的問題當然不在擁抱崇高的理想,卻是出自他把理想當成不可議價、不可挑戰的「目的」,再根據理想來尋求證據、選擇證據,甚至如有必要也可以抹除證據、變造證據去證明被當成「目的」的理想,「目的與手段」之間不得不在急盼彌賽亞的心理下失去了一種起碼的道德均衡感,最後終究避免不了「異化」為自身言說的囚徒。正因如此,本論文所論證的整套被「政治化」了的家族史書寫記憶∕技藝,它的書寫策略──即為了某種先驗的政治理想

或目的而不惜「工具化」書寫對象──恰恰也就是陳映真長期下來習以為常的論述策略,其政治性的操作與宗教性的救贖共構了一生的「中國情懷」。「陳映真現象」的本質在其現實性上是一切兩岸關係的總和,不但說明了陳映真的生命史或精神史就是整個台灣特定社會裡身分認同、左翼視野、統獨立場……等眾多分歧的產物之一,也直接證實了在台灣的眾多國族論述中尚存有許許多多的「手段vs.目的」∕「表象vs.真理」被有計畫地進行倒錯而充滿遮蔽與無奈的結論。筆者相信本論文不止是一個「陳映真研究」再生的界面,也將有效地見證一段現存於台灣文學史的荒謬書寫,如果學界不正視「陳映真現象」所持續發揮的效應及產生現象的社會現狀,總有一天「陳映

真現象」所帶來的這則「國王的新衣」寓言將會演變成一道又一道的「陳映真問題」,屆時本文的研究成果反倒成了名副其實的「台灣的預言」!