機車 打鐵 聲的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦澤宮優寫的 昭和百工圖鑑:從消失的一一五種職業,窺見日本近百年的社會變遷 和游本寬的 《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和白象文化所出版 。

國立中山大學 中國與亞太區域研究所 鄧學良所指導 陳智暄的 臺灣地區行政監督法制之研究 (2012),提出機車 打鐵 聲關鍵因素是什麼,來自於評鑑、監督、資訊公開、審計、廉政、權力分立、監察、調查局。

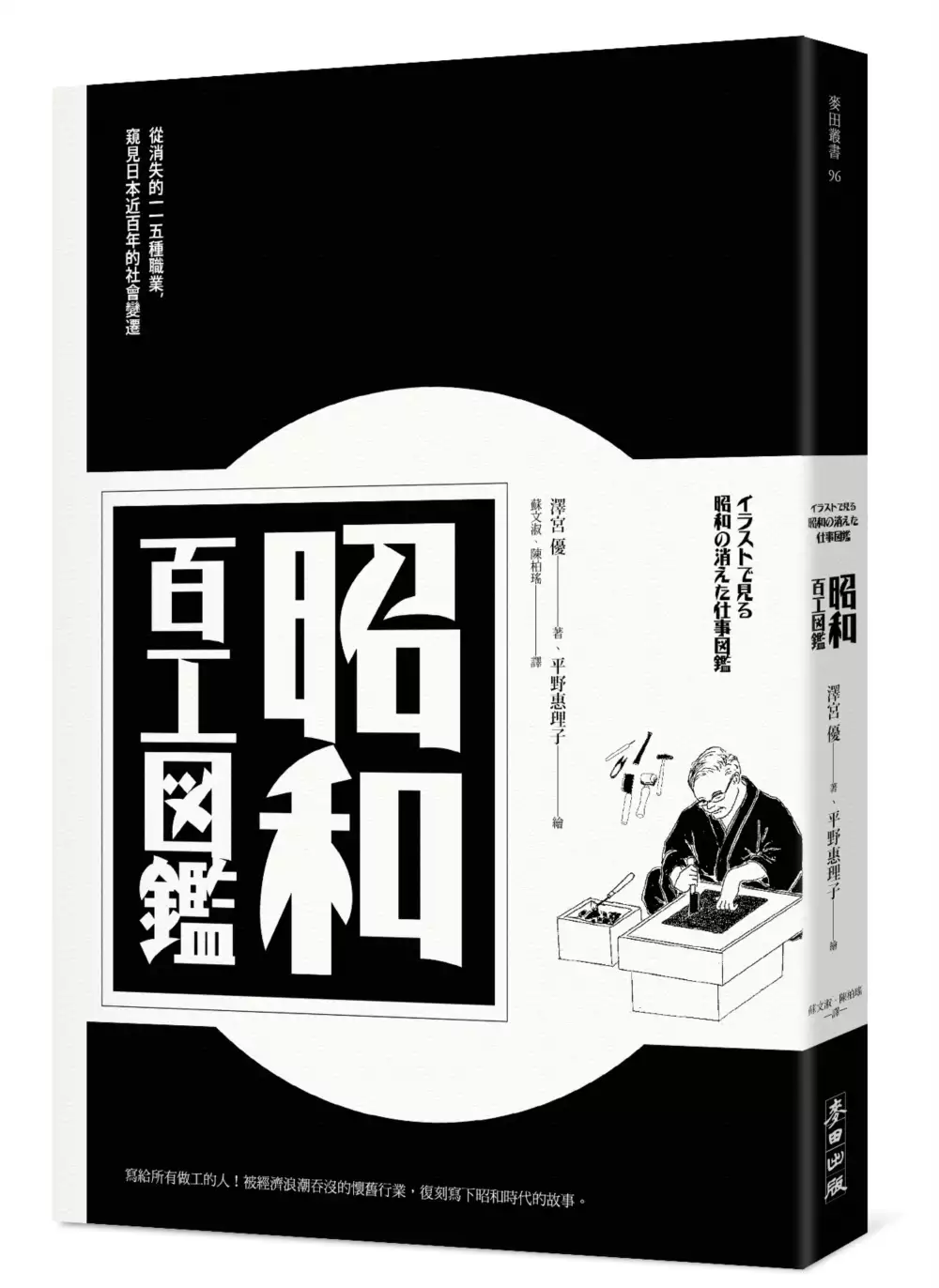

昭和百工圖鑑:從消失的一一五種職業,窺見日本近百年的社會變遷

為了解決機車 打鐵 聲 的問題,作者澤宮優 這樣論述:

從昭和百工窺見時代的縮影、從職業看經濟趨勢、文化推移 在那個以汗水勞力換取生活所需的年代 哭賣小販、都電司機、三明治人、書腰執筆人、伯樂、打字員、鬼曆商…… 為昭和歲月寫下紀錄,獻給所有真心做工的人 ★為何車掌小姐有分紅領和白領? ★咖啡館和咖啡吧有什麼不同? ★messenger在不同時代有不同形式? ★是勞工宿舍出租、還是行動的鉗制? 本書所謂的「昭和百工」,主要是昭和時代的庶民工作,現在已全然消失的職業。另一種則是逐漸消失中,現在仍隱隱留存,最盛時期是則落在昭和年代的職業。再者,就工作本身來說已消失、不存在了,但在部分地域的慶典活動中仍可見到,例如本書中所提及的說故事屋等。換言之,那些

象徵昭和年代、消失於昭和年代、或在昭和年代迎向全盛時期的職業,一概統括於「昭和百工」。 在此所列舉的職業工作,很多因現時狀況遭時代當下流行、更具便利性的嶄新職業所取代,而後猶如失蹤般不再受到人們的關注,然後持續直到今日。 現今,關於當時的紀錄少之又少,可以作證回顧的人也愈來愈少,有時甚至無法理解那究竟是什麼樣的工作,或是工作內容也不得而知。所謂昭和百工,幾乎皆流落至這般的宿命。但即使現代看來,彷彿毫無存在價值的職業工作,難道沒有屬於他們的主張與意見嗎?傾聽那些無聲之聲,又能否對目前的工作帶來另一番的見解呢? 因此我們該聽聽那些遭到取代的職業工作、那些本來以此謀生的人們所發出的無聲之聲嗎?在凡事

要求合理化、快速便利化的姿態中,或許可以提醒我們是否遺忘了什麼重要的事物。即使是現代最先進的職業工作,總有一天會如同昭和的那些工作般,走向消失的命運。如今最興盛的職業,肯定終被更便利且更低酬勞的工作所取代。 所謂的無聲之聲究竟是什麼?就由閱讀本書的讀者自由地思考想像吧。那些消失的職業工作,比現代的任何工作,都更具人性的氣味與溫度。 作者簡介澤宮優非文學類作家、書評家、散文作家。出身於熊本縣八代市,曾就讀青山學院大學文學部,畢業於早稻田大學第二文學部。執筆的內容主要偏重於在世界角落努力活下來的人們,所涉獵的範圍廣及運動體育、歷史、文學、電影、教育等。著作《巨人隊最強的捕手》,描寫了戰死

的巨人名捕手吉原正喜之一生,並獲得第14屆美津濃體育運動作家獎。主要的著作有《昭和百工》、《戰國廢城紀行》、《打擊投手 被稱為天才打擊手戀人的男人們》、《成為「安武」的男人》等。譯者簡介蘇文淑雪城大學建築研究所畢,現居京都河畔,專職翻譯。[email protected]陳柏瑤日本女子大學畢業,曾於日本居住六年。目前專職翻譯,同時從事日文教學工作。繪者簡介平野惠理子插畫家、散文作家。生於靜岡縣,長於橫濱。作品多是關於爬山、旅行或生活的插畫與隨筆。主要的著作有,《日本的歲時記圖鑑》、《我的東京散步術》《從今天開始的曆生活》、《平野惠理子的身邊雜貨》《平野惠理子的身邊雜貨2》等,繪本、兒童書

籍方面有,《吃飯》《料理圖鑑》《生活圖鑑》《折疊、打結,布的遊戲》(福音館書店)、《和果子的繪本──好吃的和果子》等。 前言──消失的職業之主張 昭和時代「薪資、物價」的變遷 運輸的工作 赤帽/馬伕/円計、輪計/船上卸貨工/推車人/推人服務員/自動三輪計程車/拉車人/蒸汽火車駕駛(蒸汽機車長) 人力車/燈塔管理員(燈塔守護人)/都電司機/共乘巴士/車掌小姐/街頭信差/木炭巴士/渡船擺渡人 林業、礦業、建築、水道、金融、不動產的工作 伐木工人/礦工/茅匠/掘井師傅/當舖/寄宿 資訊通訊的工作 酒渣雜誌業/報社傳訊鴿專員/電話接線員 製造、零售的工作 藍染師傅/鑄鐵匠/打鐵匠/製紙師傅/瓦片師

傅/木胚師傅/製炭人/燈籠店/蹄鐵匠/製袋師傅/檢字師傅 製棒匠/和傘師傅/冰棒兜售小販/赤本的出版社/鬼曆商/驅疳蟲藥小販/冰塊商/榻榻米店/畳屋爆米芳 雜貨小販/電梯服務小姐/演歌人/大主角/行商人/金魚小販/雜貨店(萬物鋪)/零食店/販售天皇陛下照片的業者 /豆腐攤販/解毒丸小販/富山的賣藥商/哭賣小販/賣風鈴小販/捕蛇人/賣柴人/展示女郎/驢子的麵包 咖啡館(純喫茶)/餐飲店的工作/咖啡館(純喫茶)/咖啡吧/店屋/牛奶廳 服務、其他的工作 (廣告、大眾澡堂、娛樂、獸醫、葬儀、撰述、租借物品、郵局、理容、勞力派遣、企業服務、修理、清潔、廢棄物處理業等) 三明治人/鏘咚屋/三助/默片解說人

/門前賣藝/說故事屋/公娼/傷痍軍人的演奏/小型音樂隊/大街講釋 西洋鏡/伴伴/幫閑(助興者)/噴水雜技/伯樂/遺體處理人員/書腰執筆人/代書人/頭條人/租書店 租借鋪/電報遞送員/挽髮師傅/職業仲介所/人販子/佣人市集/打字員/船舶除鏽員/鑄器修補人 木屐的鑲齒人/洋傘修理業/箍桶匠/羅宇清理人/和服漿洗店/擦鞋匠/掏水肥人/收破銅爛鐵/拾荒人 淘洗人/女勞工/代客排隊/倒閉客/學徒/寺院的男佣人/倒閉投機商/日雇工

臺灣地區行政監督法制之研究

為了解決機車 打鐵 聲 的問題,作者陳智暄 這樣論述:

為防止行政權的獨大與腐化,組織體皆成立行政監督制度,以監督、控制行政機關。台灣地區(我國)現行體制,得區分外部監督及內部監督之行政監督機制,外部監督體系包括監察、立法、司法、考試權甚至公私協力下之媒體監督、群眾監督等相關主體;而政風體系、廉政署、檢察體系、調查局等,本研究認為上述為行政機關內部組織,從社會現象觀察根本毫無監督能力,而內部監督係在特定情況,常態具有外部性的監督主體短期進入到行政領域進行監督而言,社會面方法論上,針對2010年起,台鐵承辦5工程案,爆發副局長帶隊喝花酒致國庫損失3億元,學者陳耀祥認為組織內指揮管理為貪腐主因,須透過外部監督與內部稽查力量,此與本文見解一致令人雀躍,

此外本研究也進一步以學說與事實區分「行政監督」與「行政指揮管理」,匡正組織隱蔽性與人情主義下,卻普遍認為組織層級節制能夠自我監督之錯誤立法與盲點,嘗試於行政法體系之既有體系,歸納抽離出「行政監督總論」,並建立「內部監督」與「外部監督」學理與實務基礎之原則性「內、外部監督總論」,並在「各論」中闡述各種監督態。完整將臺灣地區行政法賦予監督第五架構,進行學說系統化與實務問題之解決。 為監督行政機關之治權角色,政府於訂定各種事前、事中、事後監督規範,於健全、堅實國家財務制度方面,審計部已研訂《審計制度改革方案》。惟臺灣地區監督實務上仍有眾多尚待檢討之處,就如社會面上從中央到地方貪腐不斷;關於大型

工程招標案之弊案層出不窮,現行監督制衡顯然無法有效解決問題,此外政府與檢調、政風體系對於腐敗案件的事前預防及事後追究的權責劃分問題、監察權行使之界限,與行政權之自主性與其反饋效果的發揮,以及監察權與其組織如何與地方制度為最適調整等問題,均須體系性、系統性檢討,並研訂監督政策與立法方向。 雖然臺灣地區與內閣制或專制國體制大相逕庭,以致行政監察的設計和組織體系具有相當差異,不過行政監察制度之建置在於監督行政權運作的合理正當之「監督理想原貌」,則屬一致,故行政監督之研究,在國際比較甚為重要。爰此,筆者分別探討我國行政監察體系之現況、各國行政監察制度之特質。包括與學者鄧學良共同研究之香港申訴專員

、新加坡反貪腐總局、北歐監察使等監督組織,並加以生態性地截長補短。 如何增強組織外部行政監督制度,並將行政法五大架構運用於研究,點出行政監督之優缺點,並提出適切之建議,譬如比較大陸地區紀委、檢察部、反貪局、預防腐敗局、檢察院,看似完備卻貪腐不斷,與「大部制」理想相悖,本研究將從社會面、經濟面、政治面及法制面從新檢視建構原理,並「組織最適誡命」等學說綜合觀察,提出單一整合並強化之最高監察組織─監察院構想。

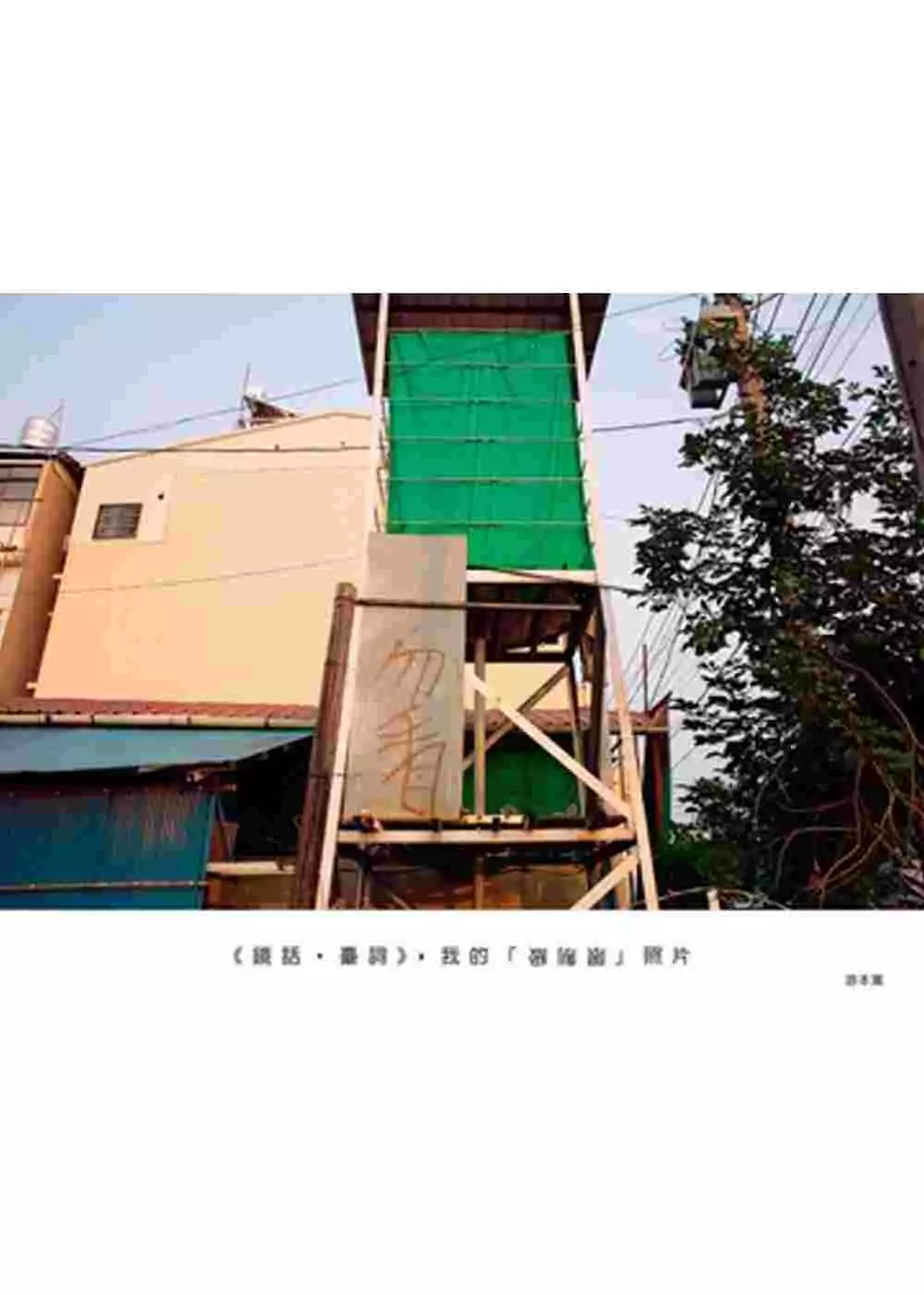

《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片

為了解決機車 打鐵 聲 的問題,作者游本寬 這樣論述:

照片中有文字,對攝影的人而言是兵家大忌, 但這本書將讓攝影愛好者大開眼界。 這是一件文字型的「觀念藝術」攝影作品。以攝影藝術中比較不為人所重視的語言現象為創作主題;將臺灣人(尤其是常民),在廣告招牌、私人布告等公開場域裡的生活用語,做為影像實體的內容,外貌上,混搭了單張和並置的照片,以一種類似用字來造詞、再形成句子的「偽話語」形式,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 書中藉由隨處可得的「文字風景」影像,表達作者對臺灣當下政治、情色、生活的觀照;並以文字論述「觀念攝影」的藝術,此外,書的整體設計也呈現了日常生活的限制感。 本書刻意將文字、圖象同置在一個畫面,在創作

意念上有意衝撞「影像論述」在藝術化中議題的意涵。 書中的影像文字內容包括了:流行的俚語式「水臺語」、在地商用的「好臺詞」,加上小部分媒體中的「臺灣人」形象。最後,透過並置方式來彰顯圖象時空的交錯,試著帶出「立體派」畫作的青春力動氣息。 為了讓每件作品都能表現在地族群對於語言方面的片段記憶,雖然照片有並置,但個別影像都仍保有自身完整的單獨性。 一張一張的「臺詞」照片,都是作者對大環境期待的落空、滿意度不足的寫照,一種對搖晃社會眾象嘲諷的藝術包裝。 本書特色 ◎本書以內三折拉頁的特殊形式設計來呼應「限制級」的創作主題,是一個充滿設計與藝術感的攝影書。 ◎以攝

影藝術中比較不為人所重視的語言現象為主題混搭了單張和並置的照片,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 ◎本書還深度論述了主觀意識、自我限制、認知以及制約問題。 作者簡介 游本寬 1956年生,美國Ohio University「美術攝影」碩士(MFA)、藝術教育碩士(MA),現任實踐大學「媒體傳達設計系」專任教授,台南藝術大學「藝術創作理論研究所」博士班,以及政治大學「傳播學院」兼任教授。 1981年起,以日常顯現的台灣景觀、建築及其相關的文化產物為內容,持續發表「閱讀台灣」系列的影像。 代表作品有: 《真假之間》系列,動物篇、肖像篇、信仰篇; 《法國椅子在

台灣,觀光旅遊》系列; 《台灣房子》系列,民舍、商家、宗教建物專題; 《永續寶島》系列; 《台灣公共藝術》系列,地標篇; 《遮公掩音》系列; 《鏡話‧臺詞》,我的「限制級」照片。 近年的著作: 1990《游本寬影像構成》、1995《論超現實攝影》、2001《真假之間》、2002《台灣新郎》、2003《美術攝影論思》、2009《手框景‧機傳情》――政大手機書、2011《台灣公共藝術――地標篇》,2012《游潛兼行露――「攝影鏡像」的內觀哲理與並置藝術》、2014《鏡話‧臺詞》,我的「限制級」照片。 被典藏或館藏的代表機構: 臺北市立美術館、國立臺灣美術

館、美國紐約州水牛城第六、第七屆《CEPA藝廊攝影藝術拍賣雙年展》、德國柏林Forderkoje藝術空間、上海師範大學;福建泉州華光攝影藝術學院「郎靜山攝影藝術館」;私人收藏部分如:<有紅線的風景>、<芝加哥地圖C-5>、《遮公掩音》系列3件等。 游本寬的攝影藝術,以傳統照片、「藝術書」和多元影像裝置形式在台灣、中國、日本、韓國、美國、英國、法國、德國等地舉辦過近九十次展覽;也多次通過國科會補助,從事中、美攝影教育研究,以及台灣當代攝影家和影像數位化的互動研究。2009年,首次接受「臺灣美館」委托,就該館攝影類典藏品進行研究,並據此策劃了《「紀錄攝影」中的文化觀》專題展。 一、文字論述

篇 從圖文的糾纏中出發 影像之外的省思 難言的情懷 文字型的「觀念藝術」 用鏡頭見證「由嘴巴講出來的話」 無法躲躲閃閃的「照像文字」 拔辣!這不是台語火星文的創作 動感「臺詞」的閱讀趣 被旋轉的文字世界 無厘頭影像的靜與動 分離對象的「限制級」作者 無法盡興的自我「限制級」 再論「限制級」的照片 「攝影照句」下的在地文化 將鏡頭對準在地的「街坊詞」 「英文嘸你ㄟ死」文化 家長不放心文化 難以相信的「色政」文化 鏡中有語 畫中有話 結語 二、影像篇 1.<非黑白>──說色情 <上來吧小閹雞> <正軟骨王后> <祕密基地計次> <龜大安春飛> <精割小雞> <新片炒米粉> <阿珠茶沒煙> <

抓酸痛99> <家長放心咬我> <哇下蛋多粒> <星期五刨兵團> <姿色五折> <隆隆來雞小點> <真渴巴士> <白肉槽雞> <C罩杯健保> <脫光光檢骨> <包皮有春> <歐馬尬點穴> <鳥地方送滷蛋> <大砲自己養> <祝您性韻> 2.<天雷地火>──話政治 <英文嘸你A死> <台語吵翻天> <恭敬烏糞> <草繩女人徵信> <上下溝通謝絕參觀><離婚斬飛蛇> <大人物答謝金> <嘴8開進來> <地方髮院出口> <前有喜宴慢行> <初二要拜拜> <呷茶見麵談> <左側補財庫> <固湯頭444> <日大壯陽成功> <出口往左邊沒錯> <樹木不可通上帝> <靠左靠右> <牛朝機車不通> <火燒

店強強滾> <本地羊請下馬> 3.<喫飯煮茶>──道鬆活 <上帝瓦片價> <洋早餐上車> <初衣食午浮蛋> <陳農可以居> <凸床路凹臭老板> <崩山下收魂> <一字棺木> <十點十分牽亡魂> <雞緣媒人公> <豬屠口刀療> <神秘國度到了> 3.<半聲照片>──說不清、講不白 <照起工> <入來坐呷巧> <叫我第一名> <吃蛋改運> <中午吃冰> <木型30> <玉里家婦> <大胖脫光光> <拔辣> <不破嘴> <水27.19> <肉圓位> <買菜> <早至晚> <泡菜> <在此練跳舞><學校校友會> <南門打鐵根> <皮包請右背> <鴨片飯> <祭送處> <售本地> <在部落> <公德

心> <花往前> <勿拿走> <操> <撿到大便> <水素水> <莓大莓小> <萬主> <土虱> <老香公廁> <歹吃免錢> <公告> <仙A搬家> <前有路> 作者序 走在臺灣小鎮上(尤其是有點歷史的,居民習性也較開朗、活潑者),有時可以看到當地人很耐人尋味的「告知」方式,例如:田野中獨立著一條布旗,上面寫著「嘸你ㄟ死」;路邊一支像是公家單位用的圓形鐵製指示牌,煞有其事的站立著,上面卻只有「公告」兩字;菜市場邊的路燈上綁著「皮包請右背,錢財勿露白」的警告語。有時也可以看到一些無厘頭、大膽,卻有點詼諧的臺語式招牌文字,例如:屋前寫著大剌剌的「牛朝」兩個字;屋頂側邊豎著「拔辣」的招牌;或

是「大胖脫光光」、「莓大莓小」、「刨兵團」等令人想入非非的限制級招牌語,就連老房舍前的電線桿上也有「早上吃麵,中午吃冰」的標示牌。 這些用日常生活裡的口語,創意的書寫成招牌或置入在各式各樣公告裡的文詞(我私下將它們稱之為「街坊詞」),深深吸引著我,因為這些近代臺灣人自創式的文、詞、句,在用詞與創字之間所流露出的直爽、庶人性,常常能把被專家學者視之為抽象、難明言的文化事,成功的呈現出某種具體可見,並讓眾人有感的「文字風景」。 起初,我也只是無厘頭的記錄著這些「文字風景」,但回頭檢閱這些有的傳播特定的商業訊息,有的則只是簡單表露某些人小意念的「文字風景」時,卻發現:這些語意所要傳達的對

象是有所限制的。對外國人而言,這些可能只是文字圖案,沒有語義;對我而言,雖然我能讀懂字面的意義,但訊息仍是有收沒有到,因為我不是那一個區域的人;就算我是那區域的人,也許仍收不到訊息,因為我不是在那一時段活動的人。 當我進一步將這些「文字風景」並列在一起時,發現文字與文字又串連出另一層語意,而它們可以傳達我的一些想法並與讀得懂的人溝通。於是,我著手進行這一系列自認為有可能是小眾族群的「限制級」照片──《鏡話•臺詞》。 《鏡話•臺詞》以攝影藝術中比較不為人所重視的語言現象為創作主題;將臺灣人(尤其是常民),在廣告招牌、私人布告等公開場域裡的生活用語,做為影像實體的內容,外貌上,混搭了單

張和並置的照片,以一種類似用字來造詞、再形成句子的「偽話語」形式,調侃自己對時下社會幾個現象的感觸。 創作過程中,該系列除了以「照片中含有文字」的圖象為最主要的版本之外,還特別著重於那些原本是由人「口中所講出來」的生活用語(像是流行話、俚語,以及常民之間自創式的臺灣話等等),被在地人藉由文字媒介,轉換成為一種「可見」的結果。至於再進一層的藝術、美學思維方面,《鏡話•臺詞》,我的「限制級」照片除了是自己對在地色情、政治方面的觀察和感觸之外,影像藝術表現方面,事實上還針對照片本身在圖文並置、相互自由混搭的新世代中,所進行的多方檢視。 所以,我的「限制級」照片回應了:當事者的主觀意識,在

創作或閱讀時自我限制的現象;自省了:創作者的知識,對於特定文本的認知以及制約問題。 「攝影照句」下的在地文化嘴巴、聲音; 耳朵、語言; 眼睛、符號。 過往,我們是否已太習慣於音調的無形,對它的認知只會靠記憶;相對的,我們又太自信於文字的有形,雖然在辨知方面還是得常常借用比對的模式。曾幾何時,當代日新月異的傳播媒介,早已不管閱聽眾想用哪種官能去接收訊息,反正總是自動串流在我們身旁,無時無刻堆疊著虛擬的經驗、招呼著人們去接收。新的傳播媒介有科技、有速度,但是,無償和便利之中不見得必有當代的文化。 或許,文化兩個字看起來總是個沉重的課題,然而一旦它能隨風飄散,時而能聞到、聽到、感覺得到時,就能減輕

生活中的重量感。媒體裡,不三五時就喜歡表露外人如何談論臺灣好的諸多現象,其實也不外乎,有人圍著吃的內容,有人繞著在地的人情味等等,但是,就是還沒有人會把面向海、小丘上壯觀的靈骨塔,和在臺灣的生命文化做串連。對此,相信有很多人跟我有同樣的感覺,臺灣的文化並不僅僅如此;(好)文化不是等著讓外人來發現,應該是自己會先看得到、感覺得到,並生活在其間才對吧! 分離對象的「限制級」作者 撇開臺灣對「限制級」的刻板印象,走在小街上或公共場域裡,有時候也會看到一些形貌上像是商業招牌,但又很臨時性沒什麼正式感,資訊的內容也只是手機號碼、特定的聯絡方式,或單純的方向標誌等等。這些讓人沒有辦法判讀的「文字商店」,彷

彿是某種秘密結社的活動正在你眼前進行;更精確的說,看得懂的人便是VIP,有機會參與這個小族群的活動,反之,則被排除在外。顯然,臺灣的商家對自己的客人已公開的進行篩選──我們只歡迎「限制級的客人」。 畫中有話 有關「臺詞」影像創作的動機,最深遠的徵象是有感於自己長期以來,都身處在一個,白的不夠、黑的不足的灰色沉悶世代;心裡天際老是糾結於── 臺灣在國際之間的地位實情,總是老人避而不談、大人講不清楚,至於小孩子則是一片空白。我們雖然自認有面國旗,但是,卻經常都得像<出口往左邊沒錯>、<牛朝機車不通>、<初二要拜拜>作品中的情形──國旗是遮遮掩掩的。我們真有如此必要嗎?變形的青天白日滿地紅,對國父孫

中山而言又是於心何忍?