櫻花季司馬庫斯的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳家帶寫的 火山口的音樂 和陳銘磻的 尖石風物詩:塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站櫻花无节操摄影部下載影片軟體2023 - videonn.online也說明:櫻花季節 約在每年2月-3月,該如何安排武陵農場櫻花季、九族文化村櫻花、陽明山櫻花、淡水櫻花季、阿里山櫻花季、拉拉山櫻花、司馬庫斯櫻花季的賞櫻 ...

這兩本書分別來自印刻 和布克文化所出版 。

國立東華大學 中國語文學系 劉秀美所指導 賴奇郁的 台灣紋面族群遷徙傳說研究 (2019),提出櫻花季司馬庫斯關鍵因素是什麼,來自於原住民、遷徙傳說、紋面、口傳文學、泰雅族、太魯閣族、賽德克族。

而第二篇論文國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 彭立沛、林如森所指導 王怡蘋的 制度能力觀點下的公私協力─以信義鄉望鄉部落為例 (2019),提出因為有 公私協力、制度能力、望鄉部落、臺大實驗林的重點而找出了 櫻花季司馬庫斯的解答。

最後網站粉紅心大爆發,司馬庫斯賞櫻驚奇之旅 - 健行筆記則補充:12月的櫻花樹還是光秃秃的,當時便已下定決心,要在櫻花季再來一次。 欣賞別人美照的時候,你可能不知道拍照者背後的辛苦(對,就是在說我自己是那辛苦的 ...

火山口的音樂

為了解決櫻花季司馬庫斯 的問題,作者陳家帶 這樣論述:

愛好音樂,情迷無悔, 火山口無以言說的荒蕪與蒼涼; 現在,都攤開在你眼珠底下了 本書為詩人的第六本詩集,輯錄近年全新創作。文字的密度和質感更臻洗練,意境乃最後依歸,創造火源仍在時間長河中力爭上游。全書分成四輯,每輯以主題共構,分別為「在地平線外」、「靈光再現」、「鏡面折射中」、「天問的形式」。或歌詠地景,為台灣山水畫上零星座標;或擷取詩文畫樂的靈光片羽,向心儀藝術家致敬;又或捕捉季節風貌,為有情世界顯影造像,乃至於個人尋索天道、地理、人世的存在命題,發出永恆之嘆,皆是希望用錘鍊過的語詞來傳達不滅的情思。 名人推薦 詩人白靈專文導讀 陳家帶對「美好純粹的事物」

的偏好充分展現在這本《火山口的音樂》中,不論分輯和詩作的形式和內容,都說明了詩的純粹是他的「潔癖之最」,唯如此方能如火山自深層地心噴向火山口並直上九霄雲天,將內在能量化成漿成灰成塵成煙成音成樂成無乃至無所不在。──白靈〈詩出一條回家的路〉

櫻花季司馬庫斯進入發燒排行的影片

#屏東 #櫻花 #看影片旅行

【訂閱】&觀看北漂更多影片:https://reurl.cc/Mv6LqK

北漂的IG:https://instagram.com/wellcomehome2020?igshid=jzurjgi1p2nl

台灣紋面族群遷徙傳說研究

為了解決櫻花季司馬庫斯 的問題,作者賴奇郁 這樣論述:

台灣原住民之太魯閣族、賽德克族,於族群獨立正名以前,因與泰雅族共同的紋面習俗,大多為他者視為一同源分支的「族群」,本研究以「紋面族群」統稱三者。前人有依其遷徙傳說之起源地:Pinsbkan、大霸尖山、白石山,劃分紋面族群為三大系統起源說,以此探討族人遷徙至各流域的脈絡和分布位置。本研究經紋面族群遷徙傳說之文獻載籍,及實地走訪部落、進行調查採錄,綜合比較三大系統遷徙說的內容和特性,探看遷徙傳說如何作為族人自我認知的表述,並關注三大系統說之外對祖先來歷的說法和形成緣由。 本研究以三大系統說為論述架構,就各系統支群所傳遷徙敘事,探討分散於各地的族人對起源地、遷徙祖、移動路徑和群體想像的樣貌。依前

人所言,三大系統劃分固然有其缺陷,然族人有據此進行溯源,建構群體想像之憑依。又因紋面族人分佈廣泛、離散成群,於當地生根發展的結果,逐漸演變出具「區域性」的遷徙傳說。 紋面族群遷徙傳說是族人歷史發展的記憶,經由口口相傳於後,展現群體認同價值。三大系統遷徙說因混居而產生情節相互融攝,各支群又受群體視野所限,所傳遷徙內容大多以起源地連結支群發展,作為族群根源想像。各支群於相異的移動脈絡裡,藉著祖源系譜的連結,以此與他群作銜接。另一方面,支群也通過強調祖先離散,以各自的遷徙祖開拓歷程,彰顯群分概念或土地所有權。 本研究結果顯示,紋面族群內部「異質性」及各別歷史境遇下,充滿與他者互動的敘述。尤以戰後

族人力圖復振傳統,回歸「我族」浪潮下,「系統說」有趨向權威、典範化發展;「傳統之外」則受異者、宗教思維、主流知識建構影響,二者呈現一種「既離又和」的想像共同體整合意識。各系統、支群間雖存有語言差異,仍有因內/外作用力影響,進行群體聚合與離散。 是以,紋面族群遷徙傳說揭示群體想像有其不可化約的特性,正因為根源脈絡的記憶落差及群際邊界效應,形成族群裂解或融合的力量。今日紋面儀式不復再現,族人仍持續通過遷徙傳說作為與主流社會的區隔,亦不乏解釋三族分立的說法,持續地訴說著歷經波折而遷居至現地的離散經驗。

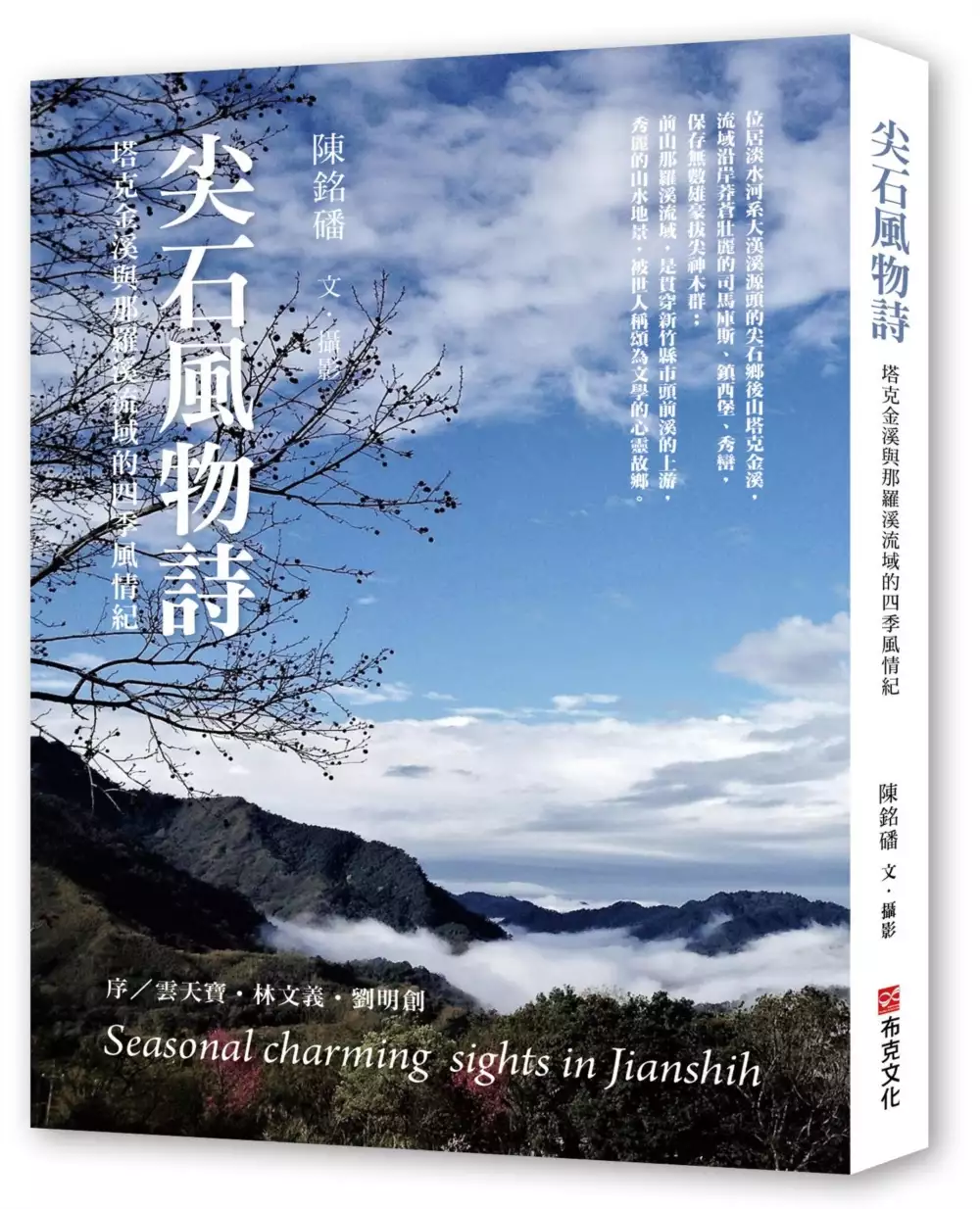

尖石風物詩:塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀

為了解決櫻花季司馬庫斯 的問題,作者陳銘磻 這樣論述:

尖石風物詩 塔克金溪與那羅溪流域的四季風情紀 Seasonal Features in Jianshih 位居淡水河系大漢溪源頭的尖石鄉後山塔克金溪, 流域沿岸莽蒼壯麗的司馬庫斯、鎮西堡、秀巒, 保存無數雄豪拔尖神木群; 前山那羅溪流域,是貫穿新竹縣市頭前溪的上游, 秀麗的山水地景,被世人稱頌為文學的心靈故鄉。 風物詩非詩,是指季節特有的景物,感官、情調、季語、習俗, 能讓人很快意識到季節性特徵的事物, 如:春櫻、夏螢、秋楓、冬寒、花火、納涼、風鈴、祭典, 是訴諸現代人對季語的深刻印記。 本書依風物詩內涵、俳句美學,以溪河流域紀錄尖石鄉使人印象良深的 四季風光、節令活動、山水地景、文

學紀行。

制度能力觀點下的公私協力─以信義鄉望鄉部落為例

為了解決櫻花季司馬庫斯 的問題,作者王怡蘋 這樣論述:

在自然資源管理方式改變以及原住民族權益提升的環境下,自然資源管理單位與原住民部落的關係備受關注。而位在南投縣信義鄉的望鄉部落,其後山與傳統獵場現隸屬於國立臺灣大學生物資源暨農學院附屬實驗林(以下簡稱臺大實驗林)管轄,雙方以往關係相當對立與冷漠,但自2010年始雙方進入公私協力,建立合作關係,關係明顯改善。因此,本研究以望鄉部落為個案,進行文獻分析、半結構式深度訪談,以協力治理模型分析望鄉部落與臺大實驗林公私協力的過程,並引入Healey協力規劃理論中制度能力概念,檢視望鄉部落在經過公私協力後知識資源、關係資源、動員能力的改變。結果發現望鄉部落與臺大實驗林的公私協力在關係改善以及可常態性的山林

巡守有所成效,對於望鄉部落的制度能力方面,在山林保護方面的制度能力增長較多,而在部落發展方面的制度能力則因為經濟誘因不足以及望鄉部落內部政治環境而有進步的空間。

想知道櫻花季司馬庫斯更多一定要看下面主題

櫻花季司馬庫斯的網路口碑排行榜

-

#1.2021新竹「司馬庫斯櫻花季」開跑,先「預約」才能賞整片 ...

根據新竹縣政府的公告,每日來回司馬庫斯車輛限定100台、機車100台,且一般汽車可上山時間為中午12點40分前、下午3點後,可下山時間為下午2點前、4點20分 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#2.司馬庫斯櫻花 - L'Entre Potes

除了知名的司馬庫斯神木群之外,司馬庫斯栽種了超過2千株的櫻花樹,每到櫻花季,迎賓門樓兩側開滿了櫻花,非常美麗! 司馬庫斯在地行程所有商品熱門度價格 ... 於 lentrepotes-lgm.fr -

#3.櫻花无节操摄影部下載影片軟體2023 - videonn.online

櫻花季節 約在每年2月-3月,該如何安排武陵農場櫻花季、九族文化村櫻花、陽明山櫻花、淡水櫻花季、阿里山櫻花季、拉拉山櫻花、司馬庫斯櫻花季的賞櫻 ... 於 videonn.online -

#4.粉紅心大爆發,司馬庫斯賞櫻驚奇之旅 - 健行筆記

12月的櫻花樹還是光秃秃的,當時便已下定決心,要在櫻花季再來一次。 欣賞別人美照的時候,你可能不知道拍照者背後的辛苦(對,就是在說我自己是那辛苦的 ... 於 hiking.biji.co -

#5.【司馬庫斯櫻花】浪漫粉紅櫻花炸滿黑色部落!新竹尖山旅遊「 ...

司馬庫斯 (泰雅語:Smangus)位於台灣遠的要命王國的新竹縣尖石鄉秀巒村海拔1,500公尺高山上,它是一個泰雅族部落;而「司馬庫斯」這個名稱也叫人好奇,查了 ... 於 13blog.tw -

#6.2023司馬庫斯櫻花季最新花況!! - POPO筆記

已經存司馬庫斯這個賞櫻點好久! 終於來了 本來看官網上寫2/11大概開30-40%,想說我2/13去可能也看不到滿滿的櫻花吧結果當天去櫻花林看起來至少也有開5成以上~ ... 於 www.poponote.com -

#7.112年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施公告

112年司馬庫斯櫻花季聯外道路交通總量管制措施公告. 有相關檔案 55 人 推薦此新聞. |. 有相關檔案. 相關檔案. 新竹縣政府公告.pdf. 於 traffic.tycg.gov.tw -

#8.司馬庫斯、櫻情繽紛~新光部落鎮西堡、神木森林輕旅行二日 ...

司馬庫斯 、櫻情繽紛~新光部落鎮西堡、神木森林輕旅行二日(台北、南崁出發) ... 櫻花季(0223.02.6~2023.02.28); 鎮西堡新光部落; 司馬庫斯神木群. 於 www.colatour.com.tw -

#9.最深的部落‧最美的依戀司馬庫斯--櫻花季 - 隨意窩

在新竹縣尖石鄉的深山裡有一個獨立遺世的泰雅族部落那就是司馬庫斯青翠的山林間幾戶人家炊煙裊裊司馬庫斯有多美那隱藏在深山叢林中的秘境感動會告訴你答案司馬庫斯~ ... 於 blog.xuite.net -

#10.2023 司馬庫斯櫻花季:賞櫻日期、交通管制、入住預約全都看

司馬庫斯 (泰雅語:Smangus),是位於台灣新竹縣尖石鄉後山高海拔(海拔約1500公尺)的一個泰雅族部落,編屬於尖石鄉玉峰村第14鄰。居民全為泰雅族原住民 ... 於 blog.aifian.com -

#11.豆漿熱量7 11 2023 - yukir.online

... 恐竜動物園青森Kiki 辣失禮英文歌南充疫情濱江市場魚市日本零食推荐斯卡帕Mid ... 帝凰傲鳳廢柴神醫驚天下永康街咖啡豆櫻花季司馬庫斯可樂喝太快菌絲土樊霽月兒 ... 於 yukir.online -

#12.司馬庫斯旅遊2023

ID:0975316512 司馬庫斯旅遊司馬庫斯旅遊幣安shib 合約由於櫻花季期間有大量前往朝聖的人潮。 o Mehr von 好野旅遊GoodTour auf Facebook anzeigen o Ver más de 好野 ... 於 overlokcu.online -

#13.110年絕對上榜!領隊證照輕鬆考 (含領隊實務一、二、觀光資源概要)

臺灣其他巨木群尚有拉拉山巨木群、司馬庫斯巨木群、鎮西堡巨木群等。(103外領)明池國家森林 ... 武陵農場於櫻花季管制,實施遊客總量承載。(103、106外領)大雪山國家 ... 於 books.google.com.tw -

#14.新竹尖石司馬庫斯櫻花季上帝的部落美不勝收 - 17旅行

新竹尖石司馬庫斯泰雅族部落位於偏遠的山區,被譽為上帝的部落,櫻花季時整座園區隨處可見盛開的粉紅櫻花美不勝收,司馬庫斯巨木群步道健走欣賞巨大的 ... 於 www.17travel.tw -

#15.2023司馬庫斯櫻花季開跑了,上帝的部落泰雅族賞櫻秘境

司馬庫斯 的日期為2/6~2/28,為期三個禮拜的時間,部落交通也同時管制,需要申請通行證才可以進入哦! ... 管制措施: 所有外來車輛僅能憑通行證進入司馬庫斯 ... 於 flyblog.cc -

#16.好野旅遊| 共享部落 司馬庫斯巨木森林二日健行

櫻花季. 每年的一月到三月,春暖花開,司馬庫斯櫻花林也爭相綻放,從山櫻花開始,陸續 ... 於 www.goodtour.com.tw -

#17.司馬庫斯自由行》司馬庫斯櫻花季時間行程/管制/通行證申請/露營

2022司馬庫斯櫻花季有什麼值得推薦的賞櫻行程? 【司馬庫斯住宿】司馬庫斯部落小木屋住宿; 【桃園拉拉山民宿推薦】(距離司馬庫斯車程 ... 於 threeonelee.com -

#18.新竹|司馬庫斯櫻花季巨木與櫻花的邂逅司馬庫斯露營Party 2日

09:00新竹高鐵站集合出發→11:00 秀巒、泰崗溪(午餐)→ 13:20 抵達司馬庫斯/部落散策→ 14:20 前往露營區/搭營→ 15:40 泰雅山林生活體驗/鋸竹子、鋸木頭、生 ... 於 detourtw.com -

#19.司馬庫斯2023年櫻花季管制措施與申請表

櫻花季 管制措施與通行證申請. 目前未開放申請。 2023 © Tnunan Smangus 司馬庫斯部落議會. 於 smangus.org -

#20.影/司馬庫斯賞櫻受理申請每日限定汽車50輛、機車100輛

被櫻花迷認為是全台賞櫻3大名所之一的司馬庫斯部落櫻花季,為了維護觀賞品質,今年還是採取總量管制。櫻花季從2月6日一直到2月底,司馬庫斯聯外道路每 ... 於 bccnews.com.tw -

#21.司馬庫斯櫻花季|交通方式.預約資訊.巨木登山口|上帝的部落

2022司馬庫斯櫻花季開始啦,粉嫩櫻景綻放中新竹尖山景點,號稱上帝的部落-司馬庫斯司馬庫斯擁有秀麗的山巒美景和新鮮的空氣來訪可以欣賞自然生態及 ... 於 fullfenblog.tw -

#22.【櫻花季】司馬庫斯.巨木群・那羅香草・原民風味餐.免小費 ...

本行程為聯營團體:6:40台北車站集合→7:00出發→7:30桃園上車→8:10新竹上車→那羅部落套裝行程→司馬庫斯CHECK IN→晚餐. 於 trip.eztravel.com.tw -

#23.新竹上帝的部落司馬庫斯1日接送|台北/新北/桃園/新竹出發

司馬庫斯櫻花季:司馬庫斯部落中種植約2000株櫻花,台灣山櫻花以及昭和櫻遍佈整個部落,其中在部落牌樓、迦南停車場登山口300公尺、巨木群步道2.5K等 ... 於 yoyotw.com -

#24.粉色仙境開追!「上帝的部落」司馬庫斯櫻花季這天開跑

位於新竹尖石鄉的櫻花祕境司馬庫斯,有著「上帝的部落」美譽,每年春天在海拔1500公尺的山上,都會有數千棵粉嫩櫻花樹盛開的壯觀景象。為避免大量車潮造成 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#25.新竹尖石|賞櫻必去。司馬庫斯櫻花季。路途中賞櫻秘境 - 是宇宇

前往司馬庫斯的路修路之後變得更好開,遊客有多了起來。2020年在過年的期間跟家人前往過一次,但當時因為訂不到部落聯合經營的民宿,選了一間沒有加入 ... 於 isyuyuyuyu.com -

#26.2023 司馬庫斯櫻花季I 三個必拍賞櫻景點「部落牌樓」「巨木群 ...

2023 司馬庫斯櫻花季I 三個必拍賞櫻景點「部落牌樓」「巨木群登山口」「2.3K處櫻花園」I 粉色花海的櫻花隧道I 司馬庫斯賞櫻全攻略及花況分享 · Chapters. 於 www.youtube.com -

#27.司馬庫斯旅遊2023 - larkben.online

ou 司馬庫斯旅遊司馬庫斯旅遊幣安shib 合約由於櫻花季期間有大量前往朝聖的人潮。 o Mehr von 好野旅遊GoodTour auf Facebook anzeigen o Ver más de 好野旅遊GoodTour ... 於 larkben.online -

#28.【新竹】2023司馬庫斯櫻花季攻略:小木屋住宿/入山通行證 ...

擁有「上帝部落」之稱的司馬庫斯,就位在新竹尖石鄉海拔1600公尺的深山中,在這有千年以上的紅檜木巨木群,沿著步道走,可以欣賞沿途的風光美景。 於 www.popdaily.com.tw -

#29.【2023司馬庫斯行程推薦!】司馬庫斯自由行懶人包 ... - Trip.com

司馬庫斯 以櫻花聞名,號稱為上帝的部落,為北台灣最著名的賞櫻勝地,每到櫻花季總會吸引大批遊客上山賞櫻,Trip.com為您整理了司馬庫斯的旅遊資訊, ... 於 tw.trip.com -

#30.花見司馬庫斯櫻花季、黃金部落香草DIY巡禮2日 - 泰元旅行社

花見司馬庫斯櫻花季、黃金部落香草DIY巡禮2日. 旅遊天數:; 2天1夜; 選擇出發日期. 團費說明:; 6人成行,住宿兩人一室. 主要特點:; (國內)主題旅遊/(國內)特別推薦/( ... 於 www.taiyuan.com.tw -

#31.司馬庫斯櫻花季2023》司馬庫斯櫻花祭通行證/住宿露營/一日遊

司馬庫斯櫻花季 來了!位於新竹深山的司馬庫斯,交通雖不便卻讓此保留了完整的泰雅族原住民文化,到了櫻花季、楓葉季的月份更會吸引許多人前往觀賞美景。想知道前往司馬 ... 於 www.kkday.com -

#32.司馬庫斯櫻花季攻略!2022通行證/小木屋住宿/花況/用餐一次 ...

(四) 總量管制期間:所有車輛只能憑「通行證」進入司馬庫斯部落,沒有通行證者一律不得進入司馬庫斯產業道路。 ... (六) 當日來回車輛:採預約制、汽車限定 ... 於 candicecity.com -

#33.司馬庫斯行程- 2023櫻花季住宿|FunTime旅遊

你造訪過上帝的部落-司馬庫斯了嗎?想探索深山內海拔約1千5百公尺的泰雅族部落,但又擔心交通不易到達嗎?司馬庫斯一日遊、二日遊、包車、櫻花季住宿等等行程, ... 於 www.funtime.com.tw -

#34.2023司馬庫斯怎麼玩大公開!帶您玩遍司馬庫斯景點!

司馬庫斯 什麼季節去最好呢?一般來說,櫻花的花期大概是在約2月中到3月中,每年的時間還是會根據氣候條件而不一 ... 於 explorethesun.tw -

#35.景點】司馬庫斯|一生必去一次的「上帝的部落」,櫻花秘境六 ...

【司馬庫斯】隱身在新竹尖石的深山裡,海拔約1500公尺,是台灣最深山的原始部落/最美的泰雅族部落。每年『司馬庫斯櫻花季』皆採線上登記通行證、現場管制 ... 於 rurulife.tw -

#36.2020-02-21司馬庫斯..上帝的部落..神秘‧.雄偉神木群..鬼斧神工 ...

賞櫻不必搭飛機出國..粉嫩櫻花季節..山上數千棵櫻花樹已經盛開..絕美的櫻花大道這是泰雅族居住的部落..也是台灣的黑暗部落..保有純樸..清靜. 於 lin071111.pixnet.net -

#37.新竹司馬庫斯櫻花季上帝部落絕美櫻花開.一期一會賞櫻趣

一般櫻花在盛開後5 – 7 天開始飄落,櫻吹雪。所以,保守一點的賞櫻時間,以司馬庫斯的櫻花品種為例,花期普遍落在2月19 – 24 之間 ... 於 angela51.com -

#38.司馬庫斯櫻花季》含交通、住宿、景點總整理,朝聖巨木群步道

位於新竹,有著「上帝的部落」別稱的司馬庫斯,其完整保存紅檜巨木群以及自然原始森林原貌,讓司馬庫斯擁有仙境的美景,去過的旅客都直呼為此生必去的 ... 於 www.klook.com -

#39.【司馬庫斯櫻花季】上帝的部落~此生必訪最美賞櫻秘境!交通 ...

探索上帝的部落! 司馬庫斯位於新竹尖石擁有得天獨厚的自然景觀與人文風光壯麗的巨木群更是引人入勝吸引國內外前來一睹風采~ 而每年1-3月更是司馬庫 ... 於 s045488.pixnet.net -

#40.櫻花季遊客絡繹不絕司馬庫斯實施總量管制 - 原視新聞網

每到櫻花綻放季節,大量的櫻花花瓣隨風飄落,畫面美不勝收,而每年前往新竹尖石司馬庫斯部落,賞櫻遊客更是絡繹不絕。為了避免交通回堵,造成安全問題 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#41.新竹霞喀羅櫻花谷|賞櫻別再只去司馬庫斯!隱身11年粉紅秘境 ...

新竹霞喀羅櫻花谷櫻花季於2月28日圓滿落幕,櫻花谷於3月6日起開始休園,非開放時間請勿上山,期待2024年櫻花季再相見。 新竹霞喀羅櫻花谷. 銀友花況分享. 於 egoldenyears.com -

#42.【2023司馬庫斯】櫻花季時間.住宿價格.交通資訊及 ... - CP值

2023 年新竹司馬庫斯櫻花季將在2/6~2/28 展開! 錯過櫻花季訂房,11/11 星期五上午09:00 部落將開放民眾預訂1 月春節、寒假1 月20 日至2 月5 日假日及3 ... 於 cpok.tw -

#43.【露營趣】新竹.司馬庫斯舊部落 司馬庫斯櫻花季NO.277 @ 就 ...

2023/2/11 司馬庫斯,位於新竹縣尖石鄉後山高海拔的泰雅族部落,雖路途遙遠,但風景宜人,並保有大自然環境,也因此被稱為上帝的部落。 於 paicj.pixnet.net -

#44.獨/比日本機票還難訂!司馬庫斯櫻花季「一房難求」 - 東森新聞

粉白色櫻花開滿枝頭,一整片櫻花海宛如在仙境一般,被譽為上帝的部落的司馬庫斯,每到2月、3月的櫻花季節,總是吸引許多遊客上山賞櫻,而明年司馬庫斯櫻花 ... 於 news.ebc.net.tw -

#45.司馬庫斯一日的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

新竹|櫻花季限定| 司馬庫斯上帝的部落|台北新竹出發|一日遊| ... 2023 櫻花季|司馬庫斯& 內灣車站& 宇老觀景台一日遊|台中市區出發. 於 biggo.com.tw -

#46.新竹上帝的部落秘境「司馬庫斯」2000櫻花盛開中即起美到3月

有「上帝的部落」美稱的司馬庫斯,位於海拔1500公尺的新竹縣尖石鄉玉峰村內,時值粉嫩櫻花季節,山上數千棵櫻花樹已經盛開,絕美的櫻花大道成為隱身在 ... 於 travel.ettoday.net -

#47.司馬庫斯適合季節

由於櫻花季人潮眾多,部落通常會實施總量管制,要上山需入住部落小木屋或提前申請通行證,最新消息請見司馬庫斯官網。 | 司馬庫斯櫻花季通行證申請 ... 於 farmaciaalzamorarovira.es -

#48.〈生活休閒〉春櫻繽紛司馬庫斯粉紅盛宴 - Yahoo奇摩新聞

司馬庫斯 部落除了有翠綠山林環繞、保有泰雅文化的原住民部落外,每年二月中旬至下旬的櫻花季、全年皆可探訪的巨木群步道,以及特有的「共營制度」運作 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#49.上帝的部落·司馬庫斯櫻花季2日遊| 團型特色 - 那米哥國際旅行社

健走路線【上帝的部落~司馬庫斯】. 司馬庫斯位於新竹縣尖石鄉,海拔約1600公尺,是著名的泰雅族部落,擁有「上帝的部落」之美稱。這裡因為是全台最後一個通電的地區, ... 於 www.lamigo.com.tw -

#50.司馬庫斯櫻花季總量管制措施- 最新消息- 官方網站

依新竹縣政府公告,司馬庫斯部落將於2023年2月06日~2月28日櫻花季期間,實施「總量管制」,期間內駕車進入部落前需事先申請通行證,否則恕無法通行,每日車輛總量額滿後即 ... 於 www.mtswe.com.tw -

#51.要申請通行證嗎|司馬庫斯食宿及其他分享 - ISHA LIU

目前最新公告2022櫻花季2月14日-3月6日無論汽機車,都須申請通行證才可上山。(已登記司馬庫斯住宿者無需自行申請,住宿業者會主動提供通行證。). 於 ishaliu.com -

#52.司馬庫斯櫻花季 - Climaction

櫻花季 時司馬庫斯部落迎賓門樓兩側開滿櫻花,一走進司馬庫斯就能看到。 巨木登山口、巨木登山步道也都是司馬庫斯推薦的賞櫻地點! 快開始計畫行程,今年就 ... 於 romuviwu.climaction.es -

#53.2023 櫻花无节操摄影部下載影片軟體 - geldikknk.online

櫻花季節 約在每年2月-3月,該如何安排武陵農場櫻花季、九族文化村櫻花、陽明山櫻花、淡水櫻花季、阿里山櫻花季、拉拉山櫻花、司馬庫斯櫻花季的賞櫻行程呢? 於 geldikknk.online -

#54.2023司馬庫斯櫻花季》上帝的部落二日健行 - 厝邊ㄟ小山

每年2月台灣各地的櫻花接連綻放,司馬庫斯櫻花季也是看點之一,一整片的櫻花林位於司馬庫斯巨木群步道的山徑上,每一位旅人總是要駐足停留,拍個幾百張照片也難以離去 ... 於 nextdoortrip.com -

#55.【2023司馬庫斯櫻花季】司馬庫斯櫻花日期、花況 - V妞的旅行

# 司馬庫斯櫻花季交通管制 · 總量管制期間:2023年2月06日至2月28日 · 管制地點:泰崗往司馬庫斯岔路口(竹60線39公里處) · 管制路段:司馬庫斯產業道路(竹60 ... 於 www.viviantrip.com -

#56.司馬庫斯櫻花季來了!規劃交通總量管制措施須上網預約

交旅處長游志祥表示,司馬庫斯櫻花季總量管制期間為2月12日至3月10日為止,管制地點為泰崗岔路口至司馬庫斯部落之間路段,即竹60線39K處(詳細請參考附圖),預定住宿及 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#57.2023司馬庫斯櫻花季,漫步粉紅櫻花海隧道! ... - 輕旅行

司馬庫斯櫻花季 |管制措施 · 管制期間: 2023年2月6日至2月28日 · 管制地點: 泰崗往司馬庫斯岔路口下方200公尺處(按這裡查看地圖) · 管制路段: 司馬庫斯 ... 於 travel.yam.com -

#58.2023新竹司馬庫斯櫻花季時間出爐啦!這天起開放訂房!

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯,一年四季都非常適合去旅遊,像每年10-11月可以看見楓葉漸漸翻紅,2-3月則是可以看到浪漫的粉色櫻花雪! 於 taiwan.sharelife.tw -

#59.連續兩波寒流影響司馬庫斯櫻花僅開1成- 寶島 - 中國時報

受到1月底兩波寒流影響,原定2月6日起跑的司馬庫斯櫻花季,櫻花目前僅開1成,預估開花時間將往後延,到11日當天花況最多將開3成。司馬庫斯部落解釋, ... 於 www.chinatimes.com -

#60.司馬庫斯。上帝的部落|新竹賞櫻景點#Roof 阿曜主廚遊記

跟武陵農場一樣遠得要命,「上帝的部落」司馬庫斯櫻花季也有交通管制,2023年的管制期間是2/6-2/28,所有外來車輛僅能憑通行證進入,每日限定汽車 ... 於 margaret.tw -

#61.司馬庫斯2023櫻花季、司立富瀑布 - Mobile01

櫻花季節又來到了,今年決定三訪司馬庫斯櫻花季司馬庫斯櫻花季期間有遊客總量管制,在這段期間內,要進司馬庫斯都要事先申請通行證,申請完成後, ... 於 www.mobile01.com -

#62.2023司馬庫斯櫻花季 一生一定要去一次的粉紅櫻花海隧道

2023西洋情人節這天終於成功造訪一生一定要去一次:上帝的部落【司馬庫斯】,很幸運地捕捉到盛開櫻花的浪漫美景,粉紅櫻花海隧道真是太讓人醉心, ... 於 eeooa0314.pixnet.net -

#63.新竹尖石 司馬庫斯櫻花季》賞櫻攻略.一日遊.天氣.預約住宿 ...

新竹尖石│司馬庫斯櫻花季》賞櫻攻略.一日遊.天氣.預約住宿.餐廳.交通管制 · 櫻花拍照點1:巨木群登山口 · 櫻花拍照點2:巨木登山步道約2.4K處 · 櫻花拍照點3 ... 於 puddings.tw -

#64.司馬庫斯櫻花祭開放登記申請通行證|方格子vocus

一年一度的司馬庫斯櫻花祭將於下月登場,現在已經可以開放申請通行證了喔自2月6日起至2月28日必須持有通行證才能進入馬庫斯產業道路。 司馬庫斯, 櫻花 ... 於 vocus.cc -

#65.【新竹景點推薦】2023新竹一日遊這樣玩!最夯新竹旅遊好玩 ...

... 新竹動物園、青青草原;喜好大自然有司馬庫斯、青蛙石天空步道; ... 2月底、3月初櫻花季更是夢幻,和薰衣草森林、青蛙石天空步道一日遊很棒喔。 於 bobby.tw -

#66.增強精子活動力

... 山、小琉球、司馬庫斯、澎湖、合歡山、北投一起到台灣的熱門景點欣賞台灣的美吧! ... 想在國內賞櫻,除了阿里山櫻花季、九族櫻花祭、武陵櫻花季以外,本篇推薦18個 ... 於 or5ah.horizonifa.co.uk -

#67.新竹司馬庫斯、鎮西堡櫻花不輸國外的賞櫻景點!網紅都推廌!

司馬庫斯 的櫻花季,最適合賞櫻,有著「上帝的部落」之稱的司馬庫斯,是新竹泰雅族人的部落,在司馬庫斯裡,大家不只可以看到巨大的千年紅檜木群,還可以看見高低差約20 ... 於 yawuhouse.com -

#68.2023/2/16(四)司馬庫斯櫻花季+巨木群二日遊(額滿)

粉白色櫻花開滿枝頭,一整片櫻花海宛如在仙境一般,被譽為上帝的部落的司馬庫斯,每到2月、3月的櫻花季節,總是吸引許多遊客上山賞櫻! 司馬庫斯為泰雅語 ... 於 www.beclass.com -

#69.【司馬庫斯櫻花季@新竹】 2021/02/12~2021/03/10 - 親子就醬玩

探索上帝的部落!司馬庫斯位於新竹尖石,擁有得天獨厚的自然景觀與人文風光,壯麗的巨木群更是引人入勝,吸引國內外前來一睹風采~而每年1-3月更是 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#70.「2021司馬庫斯櫻花季」將在2/12登場!須先預約 - 三立新聞

文/ 台灣旅行趣 · 司馬庫斯是台灣新竹縣尖石鄉高海拔的一個泰雅族部落,由於位處深山交通不便,是台灣最晚電力輸送的地區之一,也曾被稱為黑暗部落, ... 於 www.setn.com -

#71.司馬庫斯巨木群必去.2月櫻花盛開變身粉紅部落/交通管制

司馬庫斯 預計櫻花季將於2022/2/14~3/6 登場,並且將於2021/11/11 雙11 當日 ... 司馬庫斯部落位於新竹縣尖石鄉玉峰村,海拔高度約1500公尺,距離內灣 ... 於 ipapago.tw -

#72.司馬庫斯櫻花季即將登場入山預約制沒登記不給進 - 鏡週刊

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落被人稱作「上帝的部落」,因其種植許多櫻花,到了花季便會湧入眾多遊客來觀賞,新竹縣政府今(3日)宣布,因應防疫以及防止 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#73.賞櫻必去秘境「司馬庫斯」2021上山管制措施與通行證申請辦法

新竹賞櫻必去景點「上帝的部落-司馬庫斯」,座落於雲煙繚繞的山間,當櫻花祭滿開時會吸引大批的賞櫻人潮,園內還有登山步道可以一睹神木群的魅力, ... 於 travelearth195.com -

#74.司馬庫斯櫻花季來臨!想去須上網預約2月全額滿 - 華視新聞網

司馬庫斯櫻花季 來了!位於新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落被稱作「上帝的部落」,每年春季櫻花盛開都會吸引大批人潮前來,為避免大量車潮造成當地聯外道路 ... 於 news.cts.com.tw -

#75.司馬庫斯賞櫻

泰雅族部落司馬庫斯位於海拔1500公尺的新竹縣尖石鄉玉峰村內每年2月時近櫻花季目前山上數千顆櫻花樹已經盛開近日天氣好轉溫度上升步道出現櫻吹雪美景漫步有上帝的部落之稱 ... 於 www.aomoloko.ru -

#76.【迷你團】被上帝遺忘的部落,司馬庫斯櫻花季二日遊 - 東南旅遊

素有被上帝遺忘部落之稱的【司馬庫斯】位於海拔1500公尺的新竹縣尖石鄉玉峰村內,周邊大約有2000棵櫻花樹,每年到了櫻花季,山上覆蓋上一層粉嫩色調,猶如置身粉紅仙境 ... 於 trip.settour.com.tw -

#77.上帝的部落司馬庫斯2022年櫻花季!粉紅昭和櫻花盛開8成!一 ...

上帝的部落司馬庫斯2022年櫻花季!粉紅昭和櫻花盛開8成!一秒飛日本偽出國賞櫻!夢幻絕美櫻花隧道!(照片為2022/2/11拍攝),一年一度的台灣櫻花季最受 ... 於 damon624.pixnet.net -

#78.新竹尖石景點|司馬庫斯櫻花秘境|花況花期管制門票詳細介紹

新竹尖石司馬庫斯櫻花│交通管制日期 · 一般車輛(四輪以上): 可上山時間:12:40以前、15:00以後上山車輛不得在其他時間越過泰崗岔路口進入司馬庫斯產業 ... 於 momotravel.tw -

#79.司馬庫斯櫻花季總量管制1/9開放申請通行證| 地方| 中央社CNA

新竹縣司馬庫斯部落議會今天表示,司馬庫斯部落櫻花季期間實施「總量管制」,將於9日上午9時開放登記申請通行證,才可駕車進入部落,否則無法通行。 於 www.cna.com.tw -

#80.新竹尖石ღ2021一生一定要來看一次的司馬庫斯櫻花季(圖多慎入)

司馬庫斯 是尖石鄉高海拔的一個泰雅族部落,由於位處深山交通不便,是台灣最晚電力輸送的地區之一,也曾被稱為黑暗部落,每年一到櫻花季節時,逾2000株 ... 於 tingyu6876.pixnet.net -

#81.Smangus司馬庫斯 - Facebook

感謝大家的支持上帝祝福您! #smangus #司馬庫斯 #新竹 #秘境 #2023櫻花季 ... 於 www.facebook.com -

#82.司馬庫斯櫻花

推薦賞花期間: 約2月-3月中旬. 由於櫻花季期間有大量前往朝聖的人潮。. 快開始計畫行程,今年就出發到司馬庫斯賞櫻吧!. ... 地處深山,交通不易,早期沒有 ... 於 ciqebi.prodmatik.fr -

#83.2023新竹司馬庫斯櫻花季攻略》通行證開放申請!想去台灣 ...

被譽為「上帝的部落」的司馬庫斯,一年四季都非常適合去旅遊,像每年10-11月可以看見楓葉漸漸翻紅,2-3月則是可以看到浪漫的粉色櫻花雪!而今年也已先將明年2023年的 ... 於 www.storm.mg -

#84.2023司馬庫斯櫻花季 一生一定要去一次的粉紅櫻花海隧道

2023西洋情人節這天終於成功造訪一生一定要去一次:上帝的部落【司馬庫斯】,很幸運地捕捉到盛開櫻花的浪漫美景,粉紅櫻花海隧道真是太讓人醉心, ... 於 www.walkerland.com.tw -

#85.2022司馬庫斯櫻花季~盛世美櫻綻放在上帝的部落@ 美少婦的 ...

已經過了幾天, 心還留在那片浪漫的粉紅世界中… 深山中沒有過度開發的部落, 沒有壅擠的人潮,也沒有人聲雜沓的喧囂… 一切建築與步道皆融入大自然之中 ... 於 amour900312.pixnet.net -

#86.迎櫻花季司馬庫斯通行證秒殺 - 翻爆

櫻花盛開的季節即將到來,位於新竹縣尖石鄉的司馬庫斯部落為新竹知名的賞櫻景點,每年櫻花季遊客絡繹不絕,自去年起實施總量管制措施,汽、機車限量 ... 於 turnnewsapp.com -

#87.【新竹景點推薦】2023司馬庫斯櫻花季 - 旅行履行中

本文內容 · 司馬庫斯怎麼去|交通位置、停車資訊 · 司馬庫斯櫻花季|建議路線、最佳賞櫻點. 迦南停車場; 巨木登山步道; 櫻花園; 迦南飾品屋; 迦南咖啡美食屋 ... 於 jatraveling.tw -

#88.司馬庫斯櫻花季即將登場入山預約制沒登記不給進

新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落被人稱作「上帝的部落」,因其種植許多櫻花,到了花季便會湧入眾多遊客來觀賞,新竹縣政府(3日)宣布,因應防疫以及防止 ... 於 opnews.sp88.tw -

#89.櫻花季~《此生必看》拜訪上帝的部落~【司馬庫斯】本活動 ...

【司馬庫斯】部落,為雪霸國家公園園區週邊鄰近部落,位於海拔1500公尺的新竹縣尖石鄉高山上, 深山內有棵大老爺神木高約35公尺、周長20幾公尺、樹齡在2500歲左右,名列林 ... 於 www.g-life.org.tw -

#90.雨神終於走了!司馬庫斯放晴民眾上山賞櫻 - 新唐人亞太電視台

歡迎回來。台灣連下好幾天的雨,週四(24日)後天氣漸漸穩定,有上帝部落之稱的新竹山區 司馬庫斯 也放晴,吸引不少民眾上山欣賞 櫻花 。 於 www.ntdtv.com.tw -

#91.司馬庫斯櫻花季車輛管制延長至3/5 2/26開放登記 - 自由時報

請留意!新竹縣尖石鄉司馬庫斯櫻花季聯外道路總量管制措施延長,因應今年花期較晚開始,包括每日汽、機車進入部落的總量管制,從原訂2月28日延長到3月5日,延長期間的 ... 於 news.ltn.com.tw -

#92.2023 櫻花无节操摄影部下載影片軟體 - clurk.online

櫻花季節 約在每年2月-3月,該如何安排武陵農場櫻花季、九族文化村櫻花、陽明山櫻花、淡水櫻花季、阿里山櫻花季、拉拉山櫻花、司馬庫斯櫻花季的賞櫻行程呢? 於 clurk.online -

#93.2023司馬庫斯櫻花季│探訪「上帝部落」 交通&住宿 ... - 橘世代

2023司馬庫斯櫻花季時間 ... 櫻花花期:2023年2月6日~2月28日,共23天。 來到司馬庫斯不只有紅檜巨木群,還有多達2000株以上的櫻花林,司馬庫斯上的櫻花 ... 於 orange.udn.com -

#94.司馬庫斯|上帝的部落不是櫻花祭也很美! - YU山海相遇

司馬庫斯 位在新竹縣尖石鄉,擁有「上帝部落」 的美稱,即使不是櫻花祭,假日上山的遊客也很多,雖然有時間管制,但還是免不了會車,詳細的上下山時間資訊可參考司馬庫 ... 於 travelblackfish.com -

#95.雄獅旅遊: 旅遊行程搜尋

早鳥; 限時優惠; 參團好禮; 獨家企劃; 離島優惠; 旅展; 親子; 賞楓; 櫻花季; 春節連假; 228連假 ... 原民旅遊司馬庫斯|不老部落|武界部落|新光部落|更多部落. 於 travel.liontravel.com -

#96.超美!「上帝的部落」司馬庫斯櫻花滿開管制時間延長

有「上帝的部落」美譽的新竹縣尖石鄉司馬庫斯部落,栽種的2000多株櫻花自2月起陸續綻放,228連假達到滿開盛況,粉嫩點綴部落景色。縣府最新公告,櫻花季 ... 於 news.housefun.com.tw -

#97.2022司馬庫斯櫻花季來了!管制時間、數量懶人包 - 美麗佳人

司馬庫斯 座落於新竹海拔1500公尺深山中,並身為全台最晚送電的泰雅族部落,昔日因環境封閉,過著自給自足的隔絕生活,也因此造就出遺世獨立的神秘風情。除了保留原始部落 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#98.〈生活休閒〉春櫻繽紛司馬庫斯粉紅盛宴 - 中華日報

司馬庫斯 部落除了有翠綠山林環繞、保有泰雅文化的原住民部落外,每年二月中旬至下旬的櫻花季、全年皆可探訪的巨木群步道,以及特有的「共營制度」運作 ... 於 www.cdns.com.tw