歡慶女神英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦SarahL.Kaufman寫的 凝視優雅:細說端詳優雅的美好本質、姿態與日常(二版) 和伊恩‧布魯瑪的 零年:1945年,現代世界的夢想與夢碎之路都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自奇光出版 和紅桌文化所出版 。

佛光大學 文化資產與創意學系 張譽騰所指導 莊英秋的 博物館公益文創的意義與價值:以國立歷史博物館為例 (2020),提出歡慶女神英文關鍵因素是什麼,來自於公益性、文創性、公益文創、社會企業、博物館。

而第二篇論文國立臺南大學 戲劇創作與應用學系碩士班 林偉瑜所指導 陳照欣的 從挑釁到歡慶:論快閃行動的流變歷程與其在臺灣的發展境況 (2017),提出因為有 快閃行動、表演研究、閾限現象、類閾限現象、交融、閾限的重點而找出了 歡慶女神英文的解答。

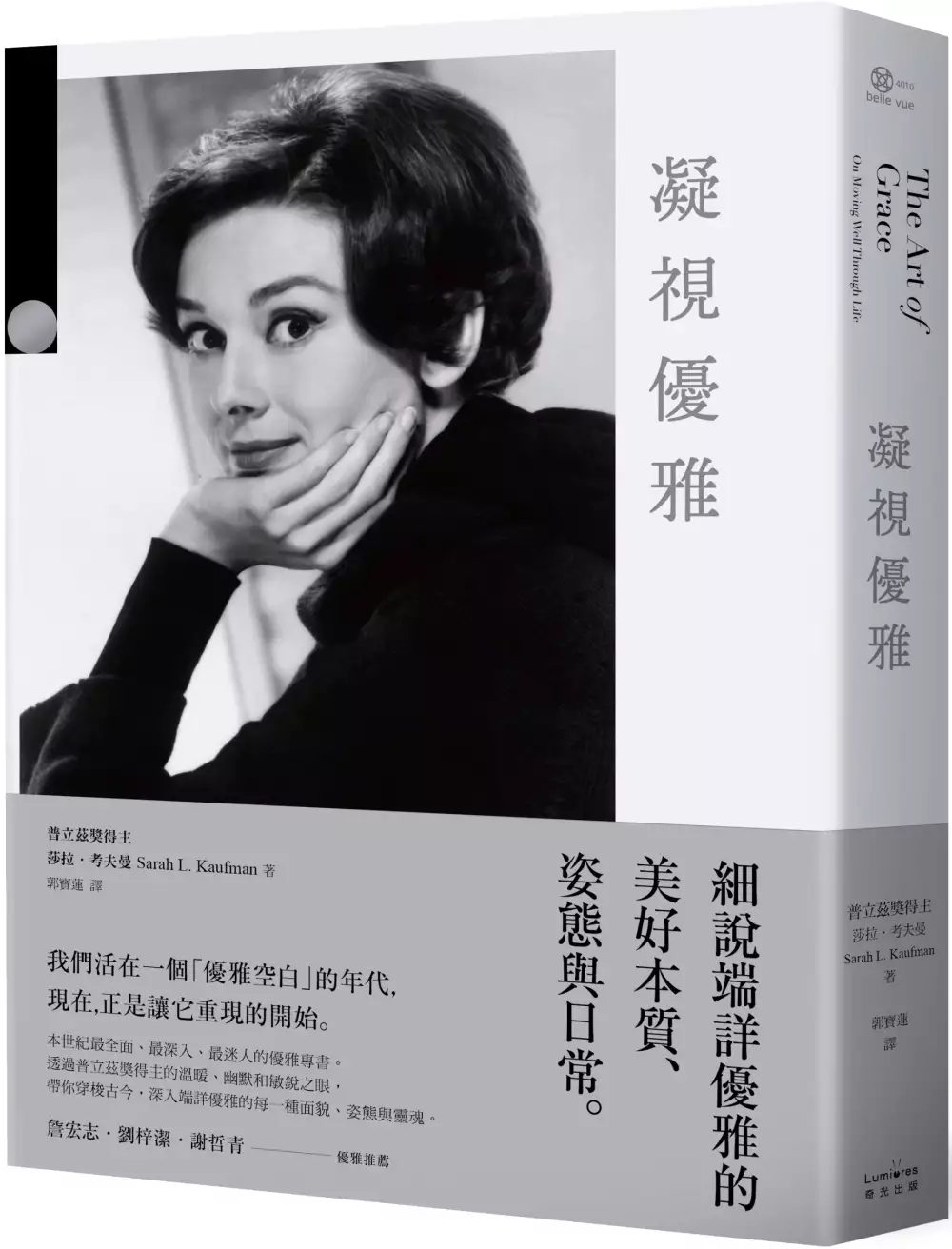

凝視優雅:細說端詳優雅的美好本質、姿態與日常(二版)

為了解決歡慶女神英文 的問題,作者SarahL.Kaufman 這樣論述:

★本書初版榮獲「博客來選書-2016年9月」★ ★21世紀最全面、最深入、最迷人的優雅專書★ 我們活在一個「優雅空白」的年代, 現在,正是讓它重現的開始。 「優雅,是一種面貌多變的美感: 就算美的主體來來去去,優雅的美依舊能芬芳流長。」 § 普立茲獎得主以溫暖、幽默和敏銳之眼, 帶你穿梭古今,深入端詳優雅的每一種面貌、姿態與靈魂。 ◆《享受吧!一個人的旅行》作者伊莉莎白.吉兒伯特:「人性的真善美之最,只不過是這本讓人熱血沸騰、鼓舞人心之作所能提供給讀者的一小部分。」 ◆作者從歷史、流行文化、運動,乃至自家生活周遭,挖掘出種種感人的「優雅」片刻和事蹟,化為優美文字呈現給讀者,

提醒我們:即使處於大眾普遍低頭滑手機、隱身網路、虛擬上癮的時代,還是有人在說話之前會認真傾聽與思考,而且舉措優雅。 ◆書中詳介各領域典範人物的優雅典型,精選20餘幅精美照片呈現其優雅風格,如:好萊塢巨星卡萊‧葛倫和奧黛麗‧赫本、網壇天王費德勒、芭蕾女伶瑪歌‧芳婷、跳水皇帝盧甘尼斯、流行天后碧昂絲、《大亨小傳》主人翁蓋茨比、美國第一夫人艾蓮娜‧羅斯福、英國首相柴契爾夫人、奧斯卡影后凱特‧布蘭琪等。 ◆《書單》雜誌、《圖書館期刊》、《華盛頓郵報》、《哈芬登郵報》……各大媒體好評。 「優雅,存在於溫暖包容的態度中,流轉於從容自在的肢體動作間,兩者經常並存。」 普立茲獎得主莎拉

‧考夫曼透過多位古今中外名人、素人的事蹟、態度與日常行為,在這個不優雅的世界中篩選出各種優雅作為,頌讚各領域動人的優雅時刻,引領讀者端詳探討「優雅」的各個面向,期盼大眾重新認識這個或被遺忘、或被誤解的美德。 「有點歷練、有點缺陷,正是生命所淬鍊出的極致優雅。」 從好萊塢傳奇巨星卡萊.葛倫開始,一一列舉各界名人的優雅,如氣質女神奧黛麗‧赫本、網球名將費德勒、芭蕾女伶瑪歌.芳婷、兩小腿截肢的滑雪選手艾美‧帕迪等。還有,在不經意間瞥見優雅的驚豔感,如高檔餐廳的繁忙廚房、非必要但仍為之的友善之舉、脫衣舞孃從容圓融的人生姿態等,無論你對這些人或故事熟不熟悉,但那一個個迷人或出糗瞬間,盡顯各色

優雅。 「我們對優雅二字的聯想通常局限於上流情境......然而,這種裝飾性的優雅對我等凡夫俗女沒有多大用處。」 書中對肢體優雅和社交優雅的深刻思考發人深省。優雅,其實是民主的美好展現,人人皆能優雅。優雅不代表完美無瑕,而是存在於不完美之中,尤其當一個人能正視自己的缺點,面對意外能沉穩以對,並謹慎看待與處理時,所展現的正是最迷人的優雅風範。 ※本書初版為奇光出版《凝視優雅:細說端詳優雅的美好本質、姿態與日常》 名家推薦 ◆詹宏志│作家、網路家庭董事長 ◆劉梓潔│作家 ◆謝哲青│作家、節目主持人 ◆伊莉莎白.吉兒伯特(Elizabeth Gilbert)│

暢銷書作家,著有《享受吧!一個人的旅行》(Eat, Pray, Love) 人性的真善美之最,只不過是莎拉.考夫曼這本讓人熱血沸騰、鼓舞人心之作所能提供給讀者的其中一部分。不管是誰,都能藉由這本書在生活中受益良多。 ◆雅莉安娜‧哈芬登(Arianna Huffington)│《哈芬登郵報》(Huffington Post)總編輯,著有《從容的力量》(Thrive) 像情書又像文化評論,這本書以歡欣之筆觸探討優雅的本質,從古希臘剖析到好萊塢的黃金時代。 ◆丹尼爾‧品克(Daniel H. Pink)│商管暢銷書作家,著有《動機,單純的力量》(Drive)、《未來在等待的人才》

(A Whole New Mind) 莎拉.考夫曼替當代文明之亂象提供一帖古老良方。這帖專治粗野文化的良方就是優雅──撇開自己,專注在別人身上,以自在於世的輕鬆舉止來待人接物。這是一本高貴優雅,令人信服的書。 ◆亞當‧格蘭特(Adam Grant)│賓州大學華頓商學院教授,著有《給予》(Give and Take) 侃侃而談,鏗鏘有力……莎拉.考夫曼描繪出優雅這個失落藝術迷人高貴的一面。 ◆喬丹‧麥特(Jordan Matter)│知名攝影師,著有《我們之中的舞者》(Dancers Among Us) 身為舞蹈攝影師,我曾自詡為優雅藝術方面的專家,但現在我不敢以此自居了

,因為莎拉.考夫曼已經設立優雅藝術的黃金準則,未來我將以她的準則來做評斷。 ◆法蘭克‧狄佛(Frank Deford)│NPR美國國家公共廣播電台體育評論員,著有《Alex: The Life of a Child》 莎拉.考夫曼抓到重點了:精準指出人類文明每況愈下的主因……她這本著作本身就是最優雅、最真知灼見的書。 媒體好評 ◆《華盛頓郵報》(Washington Post) 作者行文洗鍊,完美呼應全書主旨:筆觸流暢含蓄,同時引經據典、侃侃而談,為讀者介紹一連串引人入勝的「優雅」主題……深思熟慮且發人深省。 ◆《書單》雜誌(Booklist)星級評論 作者從歷

史、流行文化、運動,乃至自家生活周遭,挖掘出種種感人的『優雅』片刻,化為優美文字呈現給讀者……她也提醒我們,即使處於一個大眾普遍低頭滑手機的時代,還是有人在說話之前會認真傾聽與思考,而且舉措優雅。 ◆《圖書館期刊》(Library Journal)星級評論 為現代社會普遍可見的粗鄙無禮行為提供一帖良方,普立茲獎舞蹈評論家考夫曼重新喚醒讀者對於優雅的記憶……這本書的問世正是時候,讓優雅這門被世人遺忘許久的藝術,得以重見光明。

歡慶女神英文進入發燒排行的影片

我一直很想去泰國跨年,參加大型派對,但怕卡到工作一直沒有預定行程,殊不知12月非常空。

難得輕鬆的跨年夜歡慶,就從紅樓,到Fairy,再去Belle。好久沒有熬夜了,好險沒有太貪杯,隔天沒有宿醉,耶! 祝大家新年快樂! :)

封面攝影 : Alejandro Wang photography 山大王攝影

********************

更多有趣的影片:

😎台北同志酒吧導覽(英文)►https://youtu.be/wTZHxD6dTsM

🦄金馬奇幻影展「洛基恐怖秀」狂歡場►https://youtu.be/pkQHPTm-xlI

👑變裝巨星Kim Chi派對 後台直擊►https://youtu.be/rbLTfmQAtxw

💃台灣同志遊行 演出篇►https://youtu.be/1au8vkT_xzI

********************

😍LET’S BECOME FRIENDS!!😍:

FB ‣ https://www.facebook.com/feifain/

IG ‣ https://www.instagram.com/feifain/

作品 ‣ https://www.instagram.com/fei_fain/

********************

#跨年 #變裝皇后 #NYE

博物館公益文創的意義與價值:以國立歷史博物館為例

為了解決歡慶女神英文 的問題,作者莊英秋 這樣論述:

公益性與文創性是當代博物館事業的核心,根據博物館各種定義,博物館是非營利機構目的是爲社會服務,「公益性」是博物館事業本質。近年來,文化創意產業在世界各地風起雲湧,許多博物館投入人力、物力以其具文化意義之館藏圖像,開創各類文創商品和教育活動,不僅豐富觀眾生活品質,充實博物館營運基金,同時也為上下游廠商創造許多就業機會,可說是完全符合文創產業「具有創造財富與就業機會之潛力」的特性。 本論文首先透過國內外四家知名博物館,大英博物館、美國大都會美術館、法國羅浮宮和我國故宮博物院從事文創產業的經驗和成績,藉以展現博物館在公益文創方面的寬廣視野。接著,本研究透過實地訪談,一方面

鋪陳國立歷史博物館從事公益文創的規劃理念,一方面展現該館過去幾年從事三個公益文創計畫:「公益文創-琉璃亮點計畫」、「樂山教養院-史在有樂趣」和「有書如玉-公益文創平台發展計畫」的執行歷程,另外蒐集和彙整館方和相關合作單位、人士對這些計畫的的觀點和回饋。論文結論有三:第一、公益文創有利於博物館開放館藏資源,讓文創產業成為博物館回饋社會的管道。第二、公益文創有利於協助弱勢團體參與博物館文創設計生產過程,為其創造就業機會,同時可以為弱勢團體創造藝術培訓機會,提升工作人員藝術素養。第三、公益文創有利於創造社會溝通平台,統合弱勢團體、藝術家、企業界和媒體,形塑多贏新經濟模式。 公益文創核心理

念是將文化結合創意、產業三體融入社會公共利益的精神。當公眾利益結合博物館文化創意,發展出各項商業活動,讓社會弱勢團體能從這些商業活動中獲得實質經濟收益,博物館也可藉此建立永續經營模式。博物館終極目標,是為社會大眾生活品質創造積極差異,博物館經營觀念和實務創新的探索領域是無限的。如何能創造出具良性的經濟發展與社會共好,博物館扮演重要角色,但更需要有社會大眾的參與與支持才能邁向理想。目前公益文創對博物館或合作單位人士而言,雖然已有可觀成績,但還是在初始的實驗模索階段,有待後續者在此基礎上繼續努力。對此,本論文提供一些建議供博物館和合作單位、人士作後續發展公益文創的參考。

零年:1945年,現代世界的夢想與夢碎之路

為了解決歡慶女神英文 的問題,作者伊恩‧布魯瑪 這樣論述:

「歷史最重要的是詮釋。 錯誤的詮釋往往比無知更加危險, 因為舊傷與仇恨的記憶會激起新的衝突。」——本書作者 ◤《紐約書評》主筆、歐洲公共知識份子伊恩・布魯瑪的史學代表作 ◤ 當代著名歷史學家史天、伊格納季耶夫、柯肖爵士,前聯合國副秘書長賀卡特爵士推薦 ◤各大媒體《紐約書評》、《紐約時報》、《華爾街日報》、《經濟學人》、《金融時報》、《紐約客》、《史密森尼雜誌》等佳評如潮 ◤亞馬遜書店4.4顆星高度評價 ◤台灣版收錄深入導讀,由陳思宇、阿潑、蔡慶樺、何曼莊分別執筆 同盟國勝利之後,正義是否得到伸張? 重返戰後最關鍵的年代,一探現代世界的夢想與夢碎之路 1

945年8月,美軍在廣島、長崎投下原子彈,一週後,日本投降,美、蘇為首的同盟國宣布終戰。 ▅ 被解放的一方—— 一直以來挨餓受凍的人們,突然吃太營養而暴斃。 迫不及待重返家園的猶太人,卻發現自己不受老鄰居歡迎。 戰爭時候親近敵方的女性,遭清算剃頭遊街示眾。 戰時沉默不語的人,戰後突然宣稱自己是抗敵的英雄? ▆ 慘敗的一方—— 德國小兵棄械投靠盟軍,卻被交還給德軍當逃兵處決。 投靠盟軍的哥薩克族人,最後被英軍滅族。 戰敗國為了保護階級較高的女性,政府徵召本國其他女性「為國捐軀」。 戰敗的德、日從此畏懼戰爭,不想再跟英雄主義、民族至上論扯上關係。

▇ 勝利的一方—— 史達林授意士兵報復納粹,強姦數以萬計的德國女性。 盟軍默許原本該遭懲處的德、日戰犯重掌權力,成為社會重建的重要分子。 戰勝國無法忘卻昔日光榮,從此染上了貿然發動戰爭的習慣…… 二戰結束後的世界並不平靜,當全球各地的大人物忙著重組權力時,平民百姓的重建之路也充斥著人性的掙扎,漠然、殘酷相對、逃難、復仇、背叛、寬容的事件不斷在日常生活中發生;有人趁火打劫、有人自掃門前雪、有人努力維持道德良心。 荷蘭史學家伊恩・布魯瑪的父親在二次大戰期間被迫於德國勞動營工作,戰後倖存歸來時,亟欲回復戰前「正常」的生活,忘卻不愉快的經驗;然而另一派人卻渴望改變,希望舊有的一

切砍掉重練,打破既有的社會秩序,迎向理想的未來。 這兩種截然不同的期待,反映了戰後不同力量的拉扯,為了瞭解父親以及那個時代,作者展開了零年之旅,追溯一九四五年這一年世界局勢的變化。他從人性出發,探討戰後的解放情節、性慾、食慾與復仇慾;接著轉到範圍更大的國際關係,討論歐洲福利國家、聯合國、美式民主、日本和平主義、歐盟等制度與組織如何興起;而在世界的另一頭,俄羅斯與東歐共產獨裁、中國共產黨崛起、中國國民黨為什麼節節落敗、美蘇冷戰等如何在各種衝突與妥協下牽動著各國人民的命運。 不同於二戰史大多聚焦於歐洲,此書同時涵蓋歐洲國家與亞洲國家在戰後的變化,深入分析東南亞國家,包括馬來西亞、菲律賓

、印尼、越南的政治權力,如何在戰敗的日本殖民者、前歐美殖民者與本地獨立分子的交錯抗衡下,形成新的威權統治。同時,作者也爬梳美軍接管日本後,日本人內在幽微的親美與反美情緒。 在這些精彩的分析背後,作者想要回應的是當前鷹派份子興起的現象,當世界各國為了各種利益、甚至打著正義之名,不惜一戰時,將要付出什麼代價?而戰爭勝利,就能確保光明的未來嗎?還是將帶來更漫長的黑暗或更大規模的戰爭? 致當年在世界各地掙扎求生的人們。 ——重量級評論—— ★《紐約書評》Charles Simic, The New York Review of Books 《零年》書寫的歷史範圍之大,鋪天蓋地,

卻沒有犧牲事件的複雜性與議題探討的深度。這本書寫得很好、史料搜集得很深入,通篇收錄了許多鮮為人知的事實與精闢的政治情勢分析。在無數書寫二戰歷史的作品中,本書出類拔萃,給讀者一個完整的戰後、解放後世界的概覽,不只寫了歐洲,也涵蓋亞洲地區。作者書寫了發人深省的一九四五年:那一年,恐怖行為仍層出不窮,而整個世界也從剛發生的恐怖中逐漸甦醒,就從那個時候開始反思,我們要如何才不會重蹈覆轍。 ★《紐約時報書評》Adam Hochschild, The New York Times Book Review 《零年》是寫二戰這場「正義之戰」的劫後餘生,原本立意良好而發動的戰爭,卻帶給很多人負面影響,

甚至傷及無辜。布魯瑪精通六國語言,讓他對於這個時代能有更多情感上的連結(他荷蘭籍的父親還在柏林勞改營待過)。 ★《華爾街日報》Wall Street Journal 布魯瑪是歷史學家、人道主義者。放眼世界,少有人能夠把東方與西方連結起來討論,他是其中的鳳毛麟角。《零年》有種腳踏實地的宏偉壯麗。他書寫一系列人類群相、發生在世界各角落的悲慘故事,筆法微言大義而發人省思,丟掉無關痛癢的細節與哲理辯論,著眼在一九四五年,人類受苦的維度、道德錯亂的深度、最終誕生一線的希望……《零年》非常精彩,不只是因為這樣的作品前所未見,也因為這本書集壯美與謙遜於一身。 ★《經濟學人》The Econo

mist 布魯瑪細膩呈現了戰爭的面向與苦果。作者尖銳的行文風格,超越了舊智慧的窠臼。他最重要的洞見也許是,二戰並不單純是對立陣營的衝突而已。勝利的陣線之中,也有十惡不赦的壞人;而潰不成軍的,也不只是納粹。許多戰爭的前線(最著名的是南斯拉夫)更是腹背受敵;許多勝利帶來的是冷酷無情的下場。感念那些以勇氣、決心挺過一九四五年威脅的先人,數十年後能回歸常態是這些人努力的成果。布魯瑪的《零年》向這批人的努力致上敬意。 ★《金融時報》Financial Times 本書優雅、充滿人道關懷。當今歐亞洲這一代人已經沒有二戰的記憶了,這本智慧之書,用作者的詞彙來說,會提醒大家「精神外科醫師」的歷史

地位,這批政治家與鬥士如何在殘垣斷瓦中重建了兩個大陸。 ★《紐約客》The New Yorker 反映真實人類處境的一九四五年戰後史。 ★《史密森尼雜誌》Smithsonian Magazine 布魯瑪的這本書驚心動魄,迫使人們正視這個問題:許多現代的勝利和創傷,就是在這個懲罰、復仇、苦難、療癒同時發生的關鍵年代扎根的。 ★《出版人週刊》特別推薦Publishers Weekly (starred) 採第一人稱敘事,最著名的段落是作者父親還是一名荷蘭大學生時,被納粹抓去勞改。布魯瑪這本書扣人心弦,也成功兼顧全球性的視野與其中牽涉到人類終極的關懷。 ★《柯克斯

評論》Kirkus Reviews 對二戰後於殘破中重生的世界有深刻的觀察與省思。布魯瑪生動描寫了在歐亞一片廢墟中,人類事務回歸常態的第一步。布魯瑪的觀點深具權威,啟發人心。 ★《書目雜誌》Booklist 一九四五年,二戰終止,但也開啟了一個新世界。原先被占領、摧毀的城市開始轉型;被解放的人歡慶自由;有仇報仇;饑荒遍地;正義尚未伸張;士兵與難民歸鄉;有的苦難終結了,有的延續,有的甚至正要開始。 布魯瑪是相當博學的學者,著述遍及宗教、民主、戰爭議題。他在這本書概述戰後全球的轉變,強調共通的主題:普天同慶、飢餓、復仇、歸鄉、重拾信心。雖然悲觀的原因很多,但很多機制是在戰後快速建

立起來的,像是聯合國、現代歐洲福利國、國際犯罪司法系統,在在也展現了無比的樂觀心態。布魯瑪熟悉亞洲歷史,也讓這本書的觀點更加國際化。但這是一個關於他父親的故事,一個荷蘭人在納粹勞改營倖存,於一九四五年歸鄉的故事,這個故事主軸也串起整本書各個不同的面向,讀來更為動人。 ★歷史學家史天(Fritz Stern) 傑出地再現一九四五這個關鍵年代,其中的勝利與失敗,混亂與羞辱。書中的主角是人民,而非某個國家。由布魯瑪來寫《零年》再適合也不過,因為他非常熟悉歐洲與亞洲歷史。本書的特色是處處流露的智慧與大量的知識,兼顧了深刻的同理心與無庸置疑的公正性。作者父親被送進德國勞改營的命運給他靈感,讓他

以個人經驗出發書寫;而在面對這些恐怖記憶的同時,作者用心理解當時的歷史,他的努力實在令人讚嘆。這是一本傑出的作品,寫作風格精湛。 ★聯合國前副秘書長布萊恩・賀卡特爵士(Sir Brian Urquhart) 伊恩・布魯瑪以盪氣迴腸的筆調,記述了二戰最後幾個月發生的慘劇、難以置信的殘忍行為和不經大腦思考就付諸行動的事;還描寫了和平降臨後最初幾個月,世人應對上述局面的經過。即便是快七十年前的事,讀到一些段落,我仍感受到不能承受之痛,讓人不忍卒讀。布魯瑪的父親是荷蘭人,在納粹柏林勞改營中奇蹟倖存,躲過盟軍的空襲,直到德國人投降後歸鄉;這本書也指出,邪惡力量所造成的恐懼還在,陰霾未曾全然退去

。 ★歷史學家伊恩・柯肖爵士(Sir Ian Kershaw) 深入鑽研史料,全書結構嚴謹,行文優美,作者栩栩如生地描述了二十世紀關鍵的一年,其恐懼、希望、幻想和接下來製造問題的始作俑者,歷歷在目。全書鏗鏘有力,是優秀的作品。 ★《以撒・柏林傳》作者伊格納季耶夫(Michael Ignatieff) 《零年》是現代世界誕生的時刻。伊恩・布魯瑪對這一年的記錄不僅生動、富有同情心,且扣人心弦。布魯瑪融合了幾個重要的主題:伴隨勝利而來的普天同慶和性解放,跟隨戰敗而來的復仇清算,以及在這慘絕人寰的全面戰爭後,憧憬世界變得更和平、公義、人權更受到保障。書中的故事發生在世界各地,西起荷

蘭,東至日本,筆下男男女女的主人公皆是一般老百姓,他們拾起殘破世界的碎片,為了後代子孫,重新建立這世界,我們都是他們的後人。布魯瑪在這部精彩壯闊的歷史大作裡,公平公正地評價了我們父執輩和父祖輩的努力。 ★《野獸日報》The Daily Beast 在死傷無數的戰爭與大屠殺之後,接下來會發生什麼事?評論家曁史學家布魯瑪為了回答這個問題,全面探討一九四五年的歷史。全書由布魯瑪的個人故事談起,這本書的寫作靈感來自於他父親在戰時與戰後的經歷,布魯瑪敏銳的觀察力,位讀者打開認識戰後世界的一扇窗。 ★《野獸日報》Lucas Wittmann, The Daily Beast 我以前花了

許多時間閱讀戰壕、地面戰、空戰的書,但沒有一本像布魯瑪的《零年》這麼精彩。這本書將會改變你看待戰後世界(也就是我們當今所處的時代)的方式。 ★中國作家許知遠 這本書的迷人之處,它既是歷史事實,又引人充分遐想。它探究了歷史中的曖昧之地,也顯示作者著力要從昔日的歐洲中心論或西方中心論中擺脫出來。 ★《經濟觀察報》 《零年》並無成為歷史教科書的雄心,而是細緻地展示了在這一「零年」中人們各種各樣的生活狀態,其中有些人的目標只是獲得溫飽、找到一個棲身之地,另一些則想著如何保住自己的地位;有些懷著復仇的渴望,另一些些期待儘快洗白自己骯髒的歷史;有些保持著重建家園的願望,另一些則有著改變

社會的雄心。許多年來,我們接觸到的,大部分都是簡單化、概念化的歷史,讀一讀《零年》,可以讓我們瞭解到真實的人生是複雜的、正義的實現永遠不是完美的,更可以讓我門從許許多多普通人身上,看到那是怎麼樣一個滿目瘡痍的世界、一個滿懷希望的年代。

從挑釁到歡慶:論快閃行動的流變歷程與其在臺灣的發展境況

為了解決歡慶女神英文 的問題,作者陳照欣 這樣論述:

快閃行動是一種流行於全球都會地區的新興現象,從2003年發展至今已有十餘年的歷史。最早的快閃行動發生在紐約,以一大群人突如其來地在人來人往的公共場所中進行某一種無厘頭、莫名其妙的行動為最大特色;當時的快閃行動,由於動機不明,意圖不清,隱約帶給人一種挑釁著社會規範的味道。隨著時間發展,快閃行動逐漸與大型遊戲結合,成為一種對大眾開放、趣味十足的娛樂活動。近年來在臺灣,結合了不同藝術形式的快閃表演漸趨流行,成為各公家機關或主流藝文機構傳達其訴求的華麗媒介,同時也營造了歡慶的氛圍。快閃行動何以能從一種負面的、挑釁著社會規範的邊緣現象,逐漸轉變為另一種正面的、歡慶著集體價值的流行現象?在爬梳了快閃行動

從2003年發軔至今,從紐約被推廣至全球,而後被引進到臺灣地區,歷經了十餘年的發展脈絡之後,研究者發現其中的巨大轉變是顯而易見,並且深富探討價值的。在爬梳快閃行動從2003年迄今的發展歷程之外,本文也分別援用了Richard Schechner的表演研究理論與Victor Turner的閾限理論,來探究其作為一種表演,以及作為一種社會群體活動在歷來發展上的轉變,並試圖去探討這樣的轉變所具有的意義。研究者發現,快閃行動的轉變,大致上呈現了從低敘事性到高敘事性,從類閾限現象到閾限現象的發展趨勢;而這樣的轉變,也體現了人們在展示行動,以及對展示行動賦予解釋兩者間關係的變化。在各種不同的社會中,人類的

集體文化與價值本來就是持續變動、更迭的。透過本研究,除了對快閃行動的發展脈絡有了更綜觀的了解之外,研究者也期望,能夠在分析快閃行動歷來轉變的研究歷程中,找到一種適宜的角度,從而能更客觀地去理解開放社會中各種文化現象之消長。