民主起源的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 文明的驛站:從底比斯到紐約,跟隨重量級文史學者的深度導覽,造訪歷史上70座偉大城市 和(法)約艾勒·紮斯克的 田園裡的民主:從培育土地到培育自我都 可以從中找到所需的評價。

另外網站民主的起源與演變 - Wix.com也說明:民主 的起源與演變: 民主是源於西方文明的一個概念、一種制度,最後變成了一種生活方式。及至西風東漸,民主的觀念與制度也逐漸成為東方國家在邁向 ...

這兩本書分別來自聯經出版公司 和中國社會科學出版社所出版 。

輔仁大學 法律學系 吳志光所指導 李浩瑄的 從防衛性民主看反滲透法之制定 (2021),提出民主起源關鍵因素是什麼,來自於防衛性民主、自由民主憲政秩序、政黨違憲、言論自由、境外勢力、反滲透法、外國代理人登記法、外國影響力透明化法。

而第二篇論文臺北市立教育大學 社會科教育學系碩士班 齊力所指導 劉維哲的 台灣晚近人本教育思維之研究 (2008),提出因為有 人本主義、人本教育、台灣人本教育、台灣人本教育思維的重點而找出了 民主起源的解答。

最後網站王勇:《民主和专制的社会起源》读书笔记則補充:作者从历史角度揭示了专制和民主的起源,认为各个社会农业商品化进程的彻底程度、商品化冲击下地主与农民的社会角色变化,决定了一国选择议会民主、法西斯、还是共产主义 ...

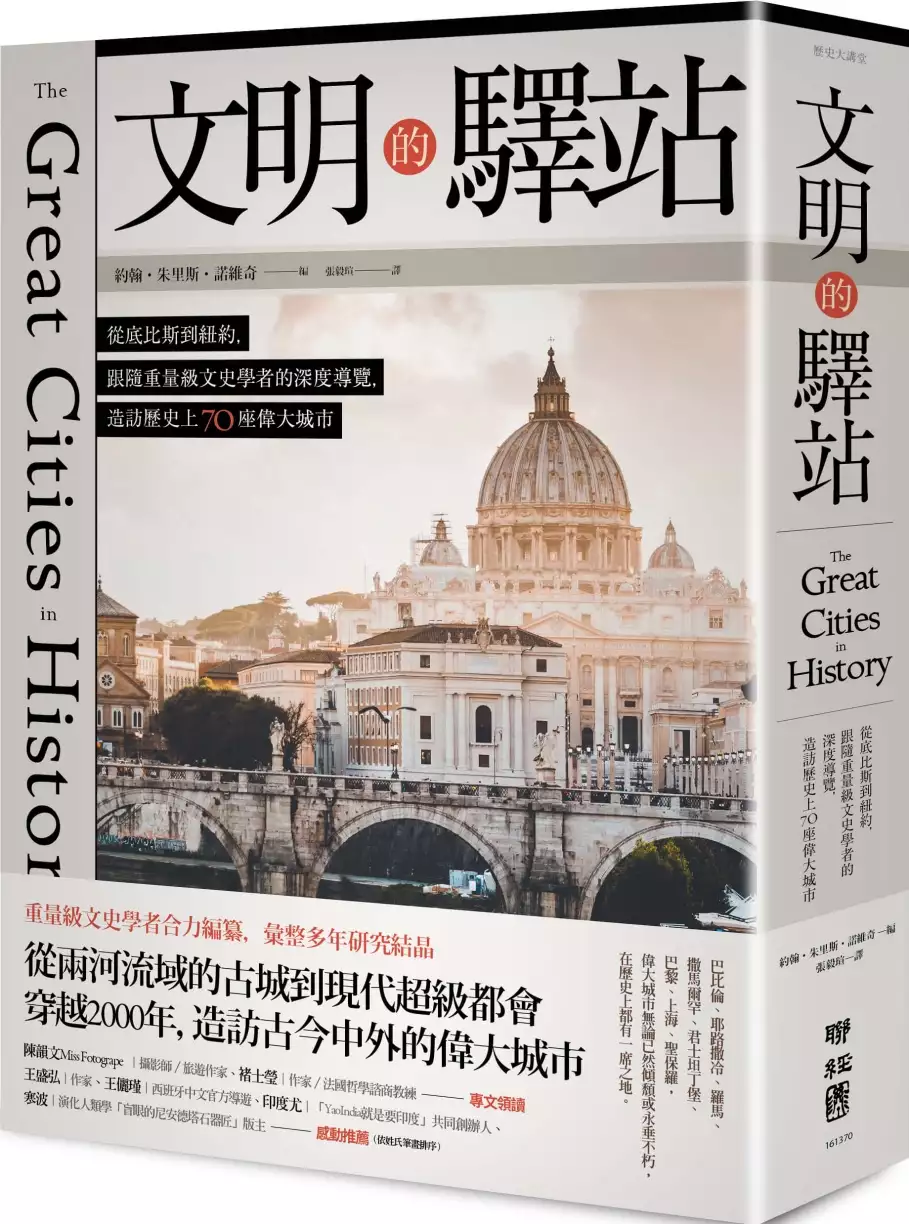

文明的驛站:從底比斯到紐約,跟隨重量級文史學者的深度導覽,造訪歷史上70座偉大城市

為了解決民主起源 的問題,作者 這樣論述:

巴比倫、耶路撒冷、羅馬、撒馬爾罕、君士坦丁堡、巴黎、上海、聖保羅…… 偉大城市無論已然傾頹或永垂不朽,在歷史上都有一席之地 跟隨重量級文史學者的導覽,深入考據、旁徵博引 從兩河流域的古城到現代超級都會 造訪一座座古今中外的偉大城市 城市是人類文明最具體而微的呈現,建築、藝術、宗教、政治、軍事、水利、經濟、娛樂……,人類生活的種種樣貌,無不留存於城市的紀錄與遺跡之中。 本書以時間為軸,開展宏大翔實的世界史繪卷,細數從上古以至現代,在時光長河之中曾經光輝燦爛,而後歸於沉寂或不斷獲得新生,更甚者發展變革快得令人難以想像的諸多城市,那些我們知與不知的大小事:

◆烏魯克──歷史上第一座城市,它比雅典的誕生還早了三千多年,現已淹沒在伊拉克的滾滾黃沙之下。 ◆長安──如果要生在七世紀,首抽最幸運的便是降生於當時的世界第一大城。 ◆巴格達──籠罩著天方夜譚的神祕色彩,且聽雪赫拉莎德王妃娓娓道來一千零一則天馬行空、引人入勝的故事。 ◆京都──以大唐盛世為藍本的平安京,貴族嚮往的精緻文化與民間浮世的享樂追求,在這片土地上並存,也催生世上第一本長篇寫實小說《源氏物語》。 ◆倫敦──十七世紀的倫敦人口爆炸、骯髒擁擠又混亂。說了你也不信,在莎士比亞可容納三千多人的環球劇院中,竟沒有半間廁所。 ◆華盛頓特區──特區中的立法機關、行政組織與街道的安

排,是美國國父華盛頓心中「完美民主制度」的具現化。 ◆東京──晴空塔直入雲霄,淺草寺香火繚繞,不斷快速改變又新舊並存的新世紀中心。 集結史料、考古研究等多方資訊,周密還原當時的自然環境、時空背景,時空與地域之間的交互影響,在看似龐雜的歷史洪流之中逐漸清晰浮現。歷史上的偉大城市,無論已然傾頹或永垂不朽,皆在本書中細膩而立體地再次復生。 本書特色 ★依年代由古至今,精選70個在人類文明發展史上有著關鍵地位的城市,充分考據,將飽含知識的內容濃縮成簡潔有力的文字,搭配50餘張彩色圖片,並以地圖標示出城市位址。 ★透過書中文字與圖片,鮮明的城市意象躍然紙上,令人迫不及待想親

身造訪這些美麗又蘊藏豐富內涵的城市,但書中生動的描寫又彷彿已經置身其中。讓人很想出門、卻也讓人不用出門。 ★由城市的角度出發,從不同的面相閱讀歷史,從中收穫有趣的新知與思想。並以此做為入門磚,繼續在知識之海中探索那一座座令你傾心的城市。 ★閱讀本書,得以將自己的角色轉化為一位陌生人,重新審視自己居住的城市,看見城市的另一番風貌,發掘只屬於自己的獨特城市故事。 各界推薦 專文領讀 陳韻文(Miss Fotogrape) (攝影師/旅遊作家) 褚士瑩 (作家/法國哲學諮商教練) 感動推薦 王盛弘 (作家) 王儷瑾 (西班牙的中文官方導遊) 印

度尤 (「YaoIndia就是要印度」共同創辦人) 寒 波 (演化人類學「盲眼的尼安德塔石器匠」版主) 各界好評 以歷史為經,人物為緯,自上古時期到現代社會,講述一個又一個的城市故事。與看不見的城市不同的,這七十個城市都是真實存在過的,無論湮滅或輝煌,它們豎立於地表時,皆是當代所有城市之王,是最偉大的文明樞紐。當我們讀取故事時,便如投入歷史中穿梭行走,看見這些城市的形色面貌,並且視線鮮明,真實無比。──陳韻文(Miss Fotogrape)(攝影師/旅遊作家) 要誘發哲學,就必須進行哲思。要認識一座城市,就必須穿越時空去旅行。到有著偉大歷史的城市去當一個陌生人,讓我們習

慣熱愛、渴望和產生原本不屬於自己的東西。──褚士瑩(作家/法國哲學諮商教練) 一場盛會……精彩的作者陣容,以及絕妙的插圖。──《泰晤士報文學增刊》(The Times Literary Supplement) 城市的歷史即文明的歷史,我們很難得能見到如此清晰、簡明、易於理解且富於娛樂性的歷史故事。──《藝術之書》(The Art Book) 在如此迷人的主題上,我們不能再奢求更多了。──《旅遊者雜誌》(Condé Nast Traveler)

民主起源進入發燒排行的影片

為什麼古代西方逐件的發展出了民主? 而古中國卻一直都是專制體制呢?

我們從地理環境、歷史文化下去探討

https://www.books.com.tw/products/0010857364

蘭人異聞錄II:溪之南,山之北

參考資料:

袁騰飛說世界史:從地理大發現到全球經濟大整合

https://tinyurl.com/ybrbnnu3

國家地理雜誌:投票有錢拿 何謂雅典式民主

斯基泰國會警察

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecclesia_(ancient_Athens)

成為VIP訂閱戶 每月台幣30元起 享有不同的專屬粉絲福利

https://tinyurl.com/y2b43ap2

臉書:

https://www.facebook.com/cheapAOE/

discord群組:

https://discord.gg/ymNuMVg

cheap遊戲副頻道:

https://tinyurl.com/y3hfw7du

從防衛性民主看反滲透法之制定

為了解決民主起源 的問題,作者李浩瑄 這樣論述:

近年來我國民主制度頻頻受到中國大陸的滲透與挑戰,其藉由我國民主體制開放場域,並利用代理人或在地協力者,迂迴遂行其政治影響力。自此,國內興起一波防衛性民主的討論,有鑑於對外國代理人或在地協力者之規範付之闕如,亟需法制化回應,故立法者出於防衛性民主考量,參酌美國外國代理人登記法與澳洲外國影響力透明化法,紛紛提出外國代理人法相關草案,最終於2019年末制定出反滲透法。我國在第二次修憲時,於憲法增修條文第5條5項引進德國防衛性民主違憲政黨解散制度,並在大法官釋字第499號解釋確立修憲有界線說。然我國憲政歷史經驗與德國有別,本文將從防衛性民主起源與我國引入的時空背景談起,並且藉歷來相關大法官釋字,探討

適用對象、手段及範圍,勾勒出我國防衛性民主之樣貌。同時本文也詳細爬梳反滲透法之立法理由與個別條文,是否能與防衛性民主完全掛勾,做一番對照。本文將指出,反滲透法之制定,係為防範境外勢力干預國內民主政治運作,其雖有民主防衛機能,然總體而言仍是出於濃厚的國家安全考量,且該法與既有防衛性民主定義與體系有所扞格。最後對反滲透法的修正提出些許建議,以祈能增添更多民主防衛之色彩。

田園裡的民主:從培育土地到培育自我

為了解決民主起源 的問題,作者(法)約艾勒·紮斯克 這樣論述:

人們普遍認為現代民主起源於啟蒙思想時期,是從工廠、貿易、城市中誕生的,農民則一貫被視為市民階層甚至公民階層的對立面:在善意的人眼中,他們樸素、天真、接近自然;在惡意的人看來,農民代表了野蠻、無知與反動。 作者並不同意這一觀點。他認為,農耕者與耕地之間的緊密聯繫極大地推動了民主價值觀與公民意識的誕生。書中列舉了從古至今一系列例子:從亞當的伊甸 園到第三任美國總統湯瑪斯·傑弗遜的農場;從中世紀的田園到俄國的土地;從社區花田到藥用苗圃;從綠地遊擊隊運動到澳大利亞的共用花園…… 耕種並不是一項平凡無奇的工作。它不是流汗,不是肉體的辛勞,不是播種與收割。它是對話,是細心,是動手、

傾聽、規劃、參與、學習、合作、分享……從某種角度來說,農業代表了變革的巨大力量與民主環保的真正希望。

台灣晚近人本教育思維之研究

為了解決民主起源 的問題,作者劉維哲 這樣論述:

本研究採質性研究,以文獻分析、深度訪談等方式,探討台灣晚近人本教育運動之發展歷程,以及台灣人本教育思維的內涵,最末並針對台灣人本教育的主張、實踐情形以及可能產生的問題提出反思。研究結果如下:台灣晚近人本教育運動之發展可分成四個階段:第一階段(1987年以前)為壓抑期,人本教育受政治、經濟及文化影響,並沒有受到重視,甚至被刻意的打壓;第二階段(1987-1994年)為萌芽期,受解嚴及經濟發展的影響,人本教育在自由、民主、開放的環境下,穩定的發芽成長;第三階段(1994-2003年)為發展期,此時期,人本教育的主張落實在各項教育政策之中,同時經由立法,帶給民眾新的教育思維,確立人本的價值標準;第

四階段(2003年後)為再思期,本研究從教育主體性的角度進行反思,發現人本教育強調以學生為主體,忽略教師的全人發展,致使教師主體性隱沒不彰。其次,透過文獻的整理分析與相關人物的晤談,歸納台灣人本教育思維包含五個核心概念:人性觀、愛、主體性、自由與紀律、學習。在人性觀方面,肯定人的善良本質,認為生存本能不關善惡,惡是環境的產物。對於愛的詮釋,認為愛是一種給予、照顧、責任、尊重和瞭解;愛不表示接納一切行為;在教育上應用愛來包容、協助偏差行為的學生。在主體性教育方面,教育的目的在自我實現,使人成為自己,然主體性教育的實施應以「互為主體」為原則,以免造成主體間的對立。對自由與紀律的看法是,人生而自由,

但絕對自由不存在;強調紀律對人的重要,但主張透過自律的方式來培養紀律;在教學現場,則鼓勵教師採「正面管教」的方式來實施輔導管教。在學習方面,強調知識教育的重要,並且要顧及學生的身心成熟度、學習動機與個人體驗;學生要培養的競爭力是他的勇氣、信心及解決問題的能力;學習有效則有賴教師效能的提升。最後,人本教育在實踐上遇到的問題有民主制度在校園中開展不易、學生的道德行為不如預期、學生的紀律不佳、學習效果不彰等。這些問題反映人本教育的限制,包括對人性的黑暗面缺少系統、深入的討論與面對;高估兒童的道德發展;忽略對某一主體的強調,可能造成另一主體權益的損傷或主體間的對立;學生的動機在缺乏相互競爭的情境下不易

維持;對「學生會主動學習」抱持太大信心;學習手段的侷限;學生民主素養不足以及法治精神未能落實。

民主起源的網路口碑排行榜

-

#1.美國專家:WHO難應付多變疫情建議成立新國際組織

亞太堅韌研究基金會今天(11日)上午舉行「失控的世界:COVID-19 起源及因應」講座 ... 的中國毫無約束力,他認為應建立一個以民主政權為主幹的新國際組織. 於 www.rti.org.tw -

#2.為什麼民主起源於西方的古希臘,而不是東方的古中國 - 每日頭條

現在國家的體制分為民主與專制,西方從古希臘時期,就發展出民主的影子,但中國卻一直以來都是集權國家,這是為什麼呢? 於 kknews.cc -

#3.民主的起源與演變 - Wix.com

民主 的起源與演變: 民主是源於西方文明的一個概念、一種制度,最後變成了一種生活方式。及至西風東漸,民主的觀念與制度也逐漸成為東方國家在邁向 ... 於 leilei45226.wixsite.com -

#4.王勇:《民主和专制的社会起源》读书笔记

作者从历史角度揭示了专制和民主的起源,认为各个社会农业商品化进程的彻底程度、商品化冲击下地主与农民的社会角色变化,决定了一国选择议会民主、法西斯、还是共产主义 ... 於 fxy.nwnu.edu.cn -

#5.民主究竟是甚麼?希臘民主起源;民主即利益! - 五穀雜良

歷史回顧-民主究竟是甚麼?希臘民主起源;民主即利益! ... 建議您使用SoundOn App,獲得更好的聆聽體驗。 於 player.soundon.fm -

#6.政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗

當地原來就有一群原住民部落散居在各地,但他們不是被消滅事業都起源於犯罪。美國建立的民主也是一樣。北美洲並不單純是白人主張的穆斯( ) ... 於 books.google.com.tw -

#7.CNN:追查中共病毒起源美民主黨人態度大轉 - 新唐人亞太電視台

美國媒體CNN報導,拜登政府官員在對病毒起源進行情報審閱後,立場和一年前大不同,美國政府高層如今相信,中共病毒從中國科學院武漢病毒研究所, ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#8.【專文】政黨政治 民主與獨裁的分野 - 關於民報

近代民主政治起源於英國,而具有現代意義政黨的形成也是以英國為濫觴,因此,英國被稱為民主立憲制度的祖國。1215年英國的大憲章是近代民主政治的初 ... 於 www.peoplemedia.tw -

#9.古代雅典民主與今日民主 - Also see

古代雅典的民主和今天我們所說的民主. 雖然今天的戰爭是以民主的名義進行的,好像民主是一種道德理想以及一種容易辨認的政府風格一樣,但它並不是真正的黑白分明。 於 zhtw.eferrit.com -

#10.重探民主的起源:“民主肯定不是希腊人的发明” - 知乎专栏

对于那些爱好人类发明史的人来说,《生死民主》提供了不少古老政治制度和理念的奇特起源的新细节,比如如何通过公共大会进行管治、妇女投票、不记名投票、 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#11.民主與獨裁的社會起源(I) - 摩爾 - Readmoo分享書

民主 與獨裁的社會起源(I) ; 作者:摩爾 ; 原文作者:Barrington Moore ; 譯者:蕭純美 ; 出版社 · 遠流 ; 語言:繁體中文 ... 於 share.readmoo.com -

#12.房宁冯钺:西方民主的起源及相关问题 - 爱思想

将西方民主的起源追溯至古希腊,是一种相当流行的看法,但却不是历史事实。事实上,现代西方民主并非古希腊城邦民主制的流变,而是缘起于中世纪英国的 ... 於 m.aisixiang.com -

#13.为什么民主起源于西方的古希腊,而不是东方的古中国 - 腾讯网

现在国家的体制分为民主与专制,西方从古希腊时期,就发展出民主的影子,但中国却一直以来都是集权国家,这是为什么呢? 01古中国的特点. 於 new.qq.com -

#14.債務與國家的崛起西方民主制度的金融起源(英)詹姆斯 - 淘寶

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購債務與國家的崛起西方民主制度的金融起源(英)詹姆斯·麥克唐納著楊宇光譯新華正版,該商品由北京智勝圖書專營店店鋪提供,有問題可以直接 ... 於 world.taobao.com -

#15.專制與民主的社會起源 - 中文百科知識

《民主與專制的社會起源》的作者是美國當代知名社會學和歷史學專家巴林頓·摩爾,此書是一部視野寬廣的史學論著。基本信息名稱:專制與民主的社會起源作者:(美)巴林 ... 於 www.jendow.com.tw -

#16.極權主義民主的起源-人文譯叢 - 讀冊

極權主義民主的起源-人文譯叢. 作者:塔爾蒙. 評價. 收藏. 收藏. 二手徵求. 二手徵求. 我要賣. 行銷分紅. 分享. 定價:NT$ 117. 本商品已下架. 其他版本. 於 www.taaze.tw -

#17.現代民主之由來The Roots of Modern Democracy - 美國在台協會

1789年的法國大革命給全世界帶來了人民主權的概念,它主張主權屬於全體人民,而不屬於世代相傳的王朝。由於讓全體人民在所有的時間內直接管理自己不切實際 ... 於 web-archive-2017.ait.org.tw -

#18.民主的起源及实践:写在《大宪章》签署八百周年

参考文献一中文参考文献1.\[德\]黑格尔:《哲学史演讲录》第4卷,贺麟、王太庆译,商务印书馆1978年版。2.《邓小平文选》第2卷,人民出版社1983年版。3. 於 www.csspw.com.cn -

#19.民主主义_百度百科

精英民主理论大家约瑟夫·熊彼特曾指出,“民主方法就是那种为做出政治. ... 1 新民主; 2 发展历史; ▫ 起源. ▫ 民主化; 3 有关理论; 4 儒家民主. 於 baike.baidu.com -

#20.從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對 ...

政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對版). 電子票券. NFT. 限定地區活動. 獨享. 點數兌換商品. APP獨享活動. 限定商品. 於 shop.cosmed.com.tw -

#21.擊壤當歌:自由先於民主嗎?歷史起源與演進

作為政治術語,自由與民主的概念起源,可以追溯到公元前的古雅典民主時期。也許會令很多人驚奇,對於這個時期的雅典人來說,自由與民主,在觀念上高度重合。正如亞里士多德 ... 於 hk.on.cc -

#22.【黃藍二手書思想】《民主與獨裁的社會起源》桂冠圖書 摩爾 ...

下標前務必參閱關於我. [ISBN]9575512308. [作者]摩爾拓夫-譯. [出版社]桂冠圖書. [出版日期]1991年2月初版一刷. [書況說明] 書況自然泛黃無缺頁無書寫無畫記/內頁文字 ... 於 www.ruten.com.tw -

#23.关于“暴民政治”、雅典民主与现代民主的起源的访谈

实际上现代民主与古代民主从起源、基本理念和基本制度安排,都有重大差异。现代民主的起源十分复杂,可以追溯到中世纪,但如果一定要追溯到古希腊,就太 ... 於 www.pacilution.com -

#24.【讀書會】《專制與民主的社會起源》 - 巴林頓-摩爾 - Matters

專制與民主的社會起源/ 巴林頓·摩爾著;王茁,顧潔譯,譯自:Social Origins of Dictatorship and Democracy (1966). 上海:上海譯文出版社,2014. 於 matters.news -

#25.歷史回顧-民主究竟是甚麼?希臘民主起源;民主即利益!

民主 的最終極目標:選賢舉能。也是幾乎每一次選舉的口號。但是從歷史發展來看,或許與民主更相襯的詞叫做「利益共同體」. 於 www.mymusic.net.tw -

#26.博明:世衛難約束中國應建立民主政體新組織- 生活 - 自由時報

亞太堅韌研究基金會邀請美國前國安顧問博明(Matt Pottinger)來台,昨天以「失控的世界:COVID-19起源及因應」為題演講。博明指出,未來面對多變疫情 ... 於 news.ltn.com.tw -

#27.《哲學的起源》 - 心靈工坊

然而柄谷行人認為,自由—民主主義絕非最後的型態。我們極有可能從古代的希臘,找到超越它的途徑──但不會是雅典。人們以為雅典的Democracy是近代民主的 ... 於 www.psygarden.com.tw -

#28.第一章起源:古希腊世界的民主

民主 出现在阿提卜的背景是,从公元前800年到公元前500年,源于下层农民群体的希腊文明曾有长期的复兴。我们没有足够的证据来肯定希腊文明在这几个世纪恢复和发展背后的原因 ... 於 www.marxists.org -

#29.臺灣民主化 - Wikiwand

實際追求民主政體的運動,最早起源於1910年代日治時期的大正民主時期,台灣民眾要求擁有與日本內地人平等的政治民主權利,以及往後的臺灣議會設置請願運動。其訴求雖未獲 ... 於 www.wikiwand.com -

#30.揭穿西方議會民主起源於基督教的無恥謊言@ 台灣反 ... - 隨意窩

(轉載網友liebling ) 最早實現議會民主的現代國家,大多數都是基督教國家,因此很多人錯誤地認為西方議會民主起源於基督教。很多基督徒為了傳播基督教, ... 於 blog.xuite.net -

#31.羅馬共和到近代獨裁的思辨》 本村凌二/ 著 ... - Facebook

探究獨裁政治的起源#反思民主政治的缺陷═══ 十一月新書═══ ❖《#獨裁的異議:從雅典民主、羅馬共和到近代獨裁的思辨》 ❖ 本村凌二/ ... 於 www.facebook.com -

#32.觀點:現代民主制度的缺陷短視近利漠視未來 - BBC

1739年,蘇格蘭哲學家休謨(David Hume)寫道,政府的起源,是人們舍遠圖近的偏狹心理,無法根本地救治自己或他人。休謨相信,政府機構,如政治代表和 ... 於 www.bbc.com -

#33.民主的起源及实践:写在大宪章签署八百周年: 冯钺

近现代西方民主起源于何处?它与古希腊雅典民主有何关系?一直是学术界热衷于研究的问题。1215年签署的《大宪章》是体现近现代西方民主的早文件。近现代西方民主并非源 ... 於 www.amazon.com -

#34.不二書店民主和專制的社會起源結構文化民79年 - 奇摩拍賣

不二書店民主和專制的社會起源結構文化民79年. 0. 直購. 8成新. 定價. $199. 數量. 立即購買. 加入購物車. 即時通. 促銷活動. 折扣碼 萊爾富優惠. 於 tw.bid.yahoo.com -

#35.政治秩序的起源(上卷:從史前到法國大革命 - momo購物網

政治秩序的起源(上卷:從史前到法國大革命;下卷:從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗)套書. 綜合推薦; 新上市; 月銷量; 價格; 篩選. 商品分類; 品牌. 於 m.momoshop.com.tw -

#36.債務與國家的崛起:西方民主制度的金融起源(簡體書 ... - 蝦皮

書名:債務與國家的崛起:西方民主制度的金融起源(簡體書) 系列:甲骨文叢書定價:708元ISBN13:9787520163347 替代書名:The Financial Roots of Democracy 出版 ... 於 shopee.tw -

#37.社會民主的起源與歷史發展 - 台灣勞工陣線

起源 :改良主義(reformism)的興起. 社會民主的發展,在第一次世界大戰以前,總是在「革命」與「改良」兩條路線之間擺盪,一直要到「共產國際」(即第三國際)於一九 ... 於 labor.ngo.tw -

#38.新聞解析:眾議院共和黨人的五項關鍵調查,包括COVID起源

民主 黨人認為共和黨的調查是企圖抹黑司法部對特朗普的調查,並誓言將極盡所能阻止共和黨的調查。 亨特·拜登 由眾議院監督與改革委員會領導的一項相關調查 ... 於 www.voacantonese.com -

#39.專制與民主的社會起源︰現代世界形成過程的地主和農民 - 博客來

摩爾在本書中從歷史角度揭示了專制和民主的起源,他認為各個社會農業商品化進程的徹底程度、商品化沖擊下地主與農民的社會角色變化,決定了一國選擇議會民主、法西斯、 ... 於 www.books.com.tw -

#40.社会民主主义和民主社会主义(下)——概念的起源和历史演变

社会民主主义和民主社会主义是近现代政治思想特别是社会主义思想中的两个重要概念.这两者之间存在继承和发展的关系,而两者的内涵本身又各自有其发展变化的过程. 於 www.semanticscholar.org -

#41.民主和专制的社会起源/ 巴林顿.摩尔著; 拓夫等译- 國立臺灣大學

民主 和专制的社会起源/ 巴林顿.摩尔著; 拓夫等译 可在總圖書館 總圖B1專藏文庫(點選下方「閉架書庫調閱服務」連結) (賀德芬540.907 2610 1987)獲得 查看其他館藏地 ... 於 ntu.primo.exlibrisgroup.com -

#42.民主的起源及实践:写在《大宪章》签署八百周年 - Google 圖書結果

第五章中国特色社会主义民主政治准确认识西方民主的起源和发展过程以及西方在近代率先走向强大的真正原因,对于包括中国在内的其他非西方国家有重要意义。 於 books.google.com.tw -

#43.從殖民統治到強人杜特蒂,群島國追求獨立、發展與民主的艱難路

現代菲律賓政治的起源:從殖民統治到強人杜特蒂,群島國追求獨立、發展與民主的 ... 厲行戒嚴統治的馬可仕(Ferdinand Marcos)、民主化後著名的民粹政治人物埃斯特拉 ... 於 www.monsoon2016.com.tw -

#44.政治秩序的起源(下卷)(全新修訂校對版) - PanSci 泛科學

《政治秩序的起源》分成上下兩卷,其理論基礎在於,現代成功的自由民主,來自三大政治體制:國家、政治、可問責的政府。 第一、國家必須能合法、有效地使用權力。 第二、 ... 於 pansci.asia -

#45.為什麼民主起源於西方的古希臘 而不是在東方的古中國?

為什麼古代西方逐件的發展出了 民主 ? 而古中國卻一直都是專制體制呢?我們從地理環境、歷史文化下去探討https://www.books.com.tw/products/0010857364 ... 於 www.youtube.com -

#46.淺議“民主”一詞的淵源及其在近代中國的流變

5 世紀中葉以後,人們對. “民主”的認識總體上達成了一致,不管是民主的支. 持者還是反對者,都認為民主是人民參政的自由,這. 種自由體現在他所選舉的代表的政治決策之中, ... 於 www.mpu.edu.mo -

#47.第1章民主的起源與演變講授教師:莊明哲副教授. - SlidePlayer

及至西風東漸,民主的觀念與制度也逐漸成為東方國家在邁向現代化過程中,努力仿效與追求的價值之一。 本章以民主理論的起源與演變作為主題,扼要勾勒出西方民主政治的發展 ... 於 slideplayer.com -

#48.反對派證明,歷史可以將「選舉式民主」孤立起來,然後綁架並 ...

頂尖政治學家約翰.基恩的最新著作,清楚講解民主歷史,簡單看懂民主精神的真諦。剖析民主的起源,分析歷史脈絡,從中反映現代的政治局面, ... 於 www.thenewslens.com -

#49.起源- 台灣選舉與民主化調查 - 政治大學

起源. 「台灣選舉與民主化調查」(Taiwan's Election and Democratization Study, 簡稱TEDS)是由 ... 該作業辦法旨在促成政治學門整合與選舉、民主化有關之大型民意 ... 於 teds.nccu.edu.tw -

#50.民主起源系列文章– 1 The Origin of Democracy Part1 | 中国民权 ...

民主起源 系列文章– 1 The Origin of Democracy Part1. Posted on May 12, 2017 by China Civil Rights. 你一定還記得,在過去的2500 年裡,我們斷斷續續地討論著民主, ... 於 www.chinacivilrights.org -

#51.民主政治的起源與發展__臺灣博碩士論文知識加值系統

一、本論文名為「民主政治的起源與發展」全文共分七章,約八萬餘字。第一章「序言」,說明民主政治的意義和價值;第二章「民主政治的起源」,研究希腊民主政治制度的 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#52.多元文化主義在台灣其論述起源、內容演變與對台灣民主政治的 ...

多元文化主義在台灣其論述起源、內容演變與對台灣民主政治的影響之初探. Multiculturalism in Taiwan a Preliminary Study of Its Origins, Evolution, and Impact on ... 於 www.airitilibrary.com -

#53.尋訪國父故鄉 幸福民主起源 廣東中山市_TO'GO 泛遊情報

幸福民主起源──廣東中山市. 「砰!」100年前武昌起義的最後一聲槍響結束後,中華民國成立,開啟了中國民主的歷史篇章,儘管民主歷程的發生從中國移到台灣,國父的 ... 於 www.to-go.com.tw -

#54.從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對版)

政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對版)Political Order and Political Decay: From the Industrial Revolution to the ... 於 www.tcsb.com.tw -

#55.政治发展的经济分析: 专制和民主的经济起源 - Google Books

本书分为问题与答案、构造政治模型、民主的创立和巩固、运行模型、结论及民主的未来、附录六篇,主要内容包括:政治发展的道路、我们的观点、关于民主我们知道什么、民主 ... 於 books.google.com -

#56.張建偉:民主與威權的政黨起源一個替代性理論框架

[摘要]現有文獻主要從社會結構與階級關系、經濟結構與鎮壓成本等理論路徑來解釋民主與威權(或專制)的起源。從后發國家的歷史與現實來看,政黨或政黨 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#57.電子書〉政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的 ...

政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗. 作者. 法蘭西斯.福山. 譯者. 林麗雪. 出版社. 時報出版. 格式. 於 reading.udn.com -

#58.极权主义民主的起源 - Google Books

极权主义民主的起源. Front Cover. 吉林人民出版社, 2011 - 344 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for and removes fake content when ... 於 books.google.com -

#59.红祸: 文革五十周年(1966-2016)论文集 - 第 108 頁 - Google 圖書結果

第二次世界大战后,西方极权主义民主的理论研究以美国犹太裔哲学、政治学家阿伦特和以色列历史学家塔尔蒙两位学术巨匠为代表。阿伦特出版了《极权主义起源》, ... 於 books.google.com.tw -

#60.民主與獨裁的社會起源 - Google Books

民主 與獨裁的社會起源. Front Cover. 穆爾, Barrington Moore, 摩爾. 遠流, 1992 - Asia - 634 pages. 0 Reviews. Reviews aren't verified, but Google checks for ... 於 books.google.com -

#61.美國夢的由來和演變--理論--人民網

2009年11月奧巴馬就任總統后首次訪華,在上海復旦大學演講時著力宣傳美國的核心價值觀,他說:“美國的文化是由指導我們民主制度的那些建國文獻所決定的, ... 於 theory.people.com.cn -

#62.民主- MBA智库百科

民主 的起源. 民主是隨著國家的產生而出現的,它同許多政治現象一樣,本身也有一個發展變化的過程。 古希臘雅典人創造了民主(democracy或demokratia)一詞。 於 wiki.mbalib.com -

#63.民主政治的理性與非理性(III)

民主 政治的理性與非理性(III). 江宜樺*. 一、民主政治的起源與發展. 「民主」或「民主政治」(democracy)是現代社會最常使用的字彙之一,但. 於 ntur.lib.ntu.edu.tw -

#64.《民主與獨裁的社會起源》第三章摘要 - SlideShare

《民主與獨裁的社會起源》第三章(美國的內戰:最後的資本主義革命)摘要,2010年3月25日「比較政治理論專題」課堂導讀。 於 www.slideshare.net -

#65.從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對 ...

政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗(全新修訂校對版) - 政治論述, 法蘭西斯‧福山, Francis Fukuyama, 3039571384511. 於 24h.pchome.com.tw -

#66.現代菲律賓政治的起源:從殖民統治到強人杜特蒂, 群島國追求獨立

怎樣的歷史與政治、經濟和社會結構,塑造了現代菲律賓?本書梳理菲律賓政治發展的過去與現在,翻新一般人對菲律賓歷史的刻板印象。 「不知如何回首來時路的人, ... 於 ebook.hyread.com.tw -

#67.民主國家國會的制度是起源於: (A)英國(B)美國(C)法國(D)日本

民主 國家國會的制度是起源於: (A)英國 (B)美國 (C)法國 (D)日本. 政治學(概要)- 97 年- 97 地方政府特種考試_四等_一般行政、一般民政:政治學概要#3557. 答案:A 於 yamol.tw -

#68.民主- 维基百科,自由的百科全书

起源 與演化编辑 · 史前存在。 · 政治體制,民主發源於古希臘 :2 。被用來形容西元前五世紀,希臘城邦中的一種政治制度。 · 春秋戰國時期,儒家提出了一個概念——民本,意思是人 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#69.茉莉花革命見證人民力量 - 臺灣讀報教育指南

茉莉花革命是二十一世紀的民主大事,這場革命起源於一個小國的平民百姓,之後擴散到北非、中東國家,並推翻牢不可破的政權,讓人民發現自己有爭取自由民主、發動街頭 ... 於 www.mdnkids.com -

#70.民主的「歷史」

民主 的起源遠. 比富山的總結要深遠,同時它的發. 展不會在保守主義還存在的階段就. 終結。用形象的說法來描述當今世. 界的變化固然是生動的,但是將此. 於 www.cuhk.edu.hk -

#71.不同階級間的結盟,是決定政權變化的關鍵 政治學經典之作 ...

民主 制度的起源、運行狀況、與威權制度之間的拉鉅(民主化、民主鞏固、民主倒退)等題目,是當代政治科學的主要研究課題。在眾多政治學大師及作品 ... 於 storystudio.tw -

#72.〈時評〉用血汗建立的台灣民主自由正遭侵蝕 - Taiwan News

也要認識世界上的民主、自由的起源,是犧牲了多少人的生命和血淚才走到了今日的民主。台灣對民主的認知太淺薄,甚至許多人認為就算要民主也要遵守 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#73.從工業革命到民主全球化的政治秩序與政治衰敗

其實現代國家要實施民主並不難,真正困難的是建立有能力為人民服務,並且保障人民安全的合法現代國家。這就是政治思想家法蘭西斯.福山出版《政治秩序的起源》的緣由。 於 www.goodreads.com -

#74.专制与民主的社会起源--下载 - 無產階級圖書館

下載說明:. 請勿將此網站公開發佈於豆瓣、FB、Twitter、微博等社交網站,長毛象除外。 若速度過慢或下載後發生檔案錯誤,請改用迅雷、IDM等下載工具重新下載。 於 library.proletarian.me -

#75.第四章第一節民主政治的意義與基本原則

民主 政治的意義. 1.民主政治(democracy)起源-西元前四、. 五世紀的古希臘城邦時期. 2.實施雅典式的直接民主,須具備三項條件:. (1)公民人數不多. 於 www.nups.ntnu.edu.tw -

#76.民主和专制的社会起源 - Google Books

Ben shu dui min zhu he zhuan zhi de qi yuan cong hong guan jiao du, yong shi xue, she hui xue, zheng zhi xue de fang fa jin xing le miao shu he gai gua. 於 books.google.com -

#77.英國的民主傳統- 王芝芝- 輔仁大學歷史系

一、有國王的英國算不算是民主國家? ... 「希望與榮耀」(Hope and Glory)所在, 也是現今世界上各國民主政治制度,不論 ... 這就是英式民主法治傳統的最早起源。 於 beaver.ncnu.edu.tw -

#78.美国民主政体的起源 - 美国研究期刊

民主 作为一种思想,早在古希腊时期就萌芽了。雅典政治家伯里克利于公元前5世纪对民主下了这样的界说:民主的实质就是“政权在全体公民手中 ... 於 www.mgyj.com -

#79.現代菲律賓政治的起源: 從殖民統治到強人杜特蒂, 群島國追求獨立

本書敘述菲律賓自殖民時期以降的政治發展,從西班牙時期、美國時期談到獨立後的菲律賓共和國,觀察其波折多舛的命運,及民主化後的各樣新舊挑戰,最後總結於杜特蒂時期的 ... 於 www.eslite.com -

#80.民主與獨裁的社會起源 - 金石堂

書名:民主與獨裁的社會起源,語言:中文繁體,ISBN:,出版社:桂冠圖書,作者:摩爾,出版日期:1991/02/01,類別:社會哲思. 於 www.kingstone.com.tw -

#81.民主與獨裁的社會起源: 現代世界誕生時的貴族與農民

Title, 民主與獨裁的社會起源: 現代世界誕生時的貴族與農民. Author, Barrington Moore. Published, 1991. Length, 521 pages. 於 books.google.com -

#82.認識「民主」與一些反省 - cyut.edu.tw

所以,. 使雅典滅亡的並不是民主制,而是排斥自由公民勞動的奴隸制。」見中共中央馬克思恩格斯列. 寧史達林著作編譯局譯,《家庭、私有制、國家的起源》(Der Ursprung der ... 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#83.共識會議|「審議式民主」有望為青年議政論政參政破局?

智庫MWYO青年辦公室與立法會新界北議員張欣宇,參考「審議式民主」的「公民共識會議」概念,將於下月初合 ... 起源古希臘雅典打破「多數決」壟斷. 於 www.hk01.com -

#84.【A6R】民主與獨裁的社會起源(I)_摩爾, 摩爾, 蕭純美, 羅麗芳

【A6R】民主與獨裁的社會起源(I)_摩爾, 摩爾, 蕭純美, 羅麗芳. 本書試圖說明在從傳統社會過渡到現代世界的過程中,何種因素解釋了不同國家所經由的三個不同主要路徑:資 ... 於 www.spbook.com.tw -

#85.民主與獨裁的社會起源的價格推薦- 2022年12月 - BigGo

民主 與獨裁的社會起源價格推薦共22筆商品。包含15筆拍賣、2筆商城.「民主與獨裁的社會起源」哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#86.漫談罷免制度 - 東華大學

罷免制度起源於希臘雅典城邦、及羅馬共和國,美國則在十七世紀殖民時期就有罷免制度。第一波現代民主國家的罷免始於十九世紀中葉的瑞士,對象是州級、及地方民選政治 ... 於 faculty.ndhu.edu.tw -

#87.馬英九稱民主起源中國游錫堃狠批:常識不及格! - 三立新聞

此番言論讓游錫堃相當傻言,直呼一般人都知道,「以民意為師」不是民主政治,而「民主政治」在中國數千年歷史中也從未出現過!游錫堃強調,中國只有「民本 ... 於 www.setn.com -

#88.多元文化主義在臺灣——其論述起源、內容演變與對台灣民主 ...

魏玫娟,多元文化主義,政治認同,分配主義,文化承認,後西伐利亞民主正義,Multiculturalism,Identity politics,Distributive justice,Cultur,元照出版,月旦知識庫, ... 於 lawdata.com.tw -

#89.政治秩序的起源(下卷):從工業革命到民主全球化的 ... - 唐山書店

法蘭西斯.福山認為現代國家要實施民主並不難,真正困難的是建立有能力為人民服務,並且保障人民安全的合法現代國家。《政治秩序的起源》分成上下兩卷,其 ... 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#90.自由民主的衰退:徵象、原因與對策

粹主義興起、先進民主國家,如美國前總統Donald Trump 對憲政的蔑視、 ... 關鍵詞:自由民主、民主衰退、民粹主義、派系利益、全球化 ... 治的起源。 於 gec.hwai.edu.tw -

#91.104 年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員

一、在民主化過程中,有關總統制與內閣制的憲政體制辯論中,美國學術界的主流看法認為 ... 起源:僅為一種暫時現象,將現代社會、世俗文化修正為人們所習慣的方式。 於 www.public.tw -

#92.21世紀全球民主浪潮的省思 文/李酉潭(政治大學國家發展 ...

著名的政治學者杭亭頓(Samuel P. Huntington)曾表示,民主政治在全球的進程曾經 ... 這場運動被稱為是「阿拉伯之春」(Arab Spring)的起源,由於是阿拉伯世界近代 ... 於 www.sef.org.tw -

#93.我們熟悉的世界正在崩壞 「民主制度」或許無法逆轉,但它不曾

民主 制度是人類最優越的政治制度嗎?或者它正在走向敗亡嗎? 要回答這個問題,我們得先從民主的起源說起。 2,500 年前的雅典 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#94.劉國忠觀點:好的民主是甚麼? - 風傳媒

筆者在寫此觀點之前,曾閱讀了不少中、西方探討民主制度的文章, ... 推播]每日重大新聞通知民主的起源與演變民主(democracy)一詞來自希臘語, ... 於 www.storm.mg -

#95.現代菲律賓政治的起源:從殖民統治到強人杜特蒂,群島國追求 ...

在Kobo 閱讀江懷哲的《現代菲律賓政治的起源:從殖民統治到強人杜特蒂,群島國追求獨立、發展與民主的艱難路》。怎樣的歷史與政治、經濟和社會結構, ... 於 www.kobo.com -

#96.房宁、冯钺:西方民主的起源及相关问题 - 经济观察网

将西方民主的起源追溯至古希腊,是一种相当流行的看法,但却不是历史事实。事实上,现代西方民主并非古希腊城邦民主制的流变,而是缘起于中世纪英国的 ... 於 www.eeo.com.cn -

#97.专制与民主的社会起源- 图书- 豆瓣

专制与民主的社会起源豆瓣评分:8.6 简介:《民主与专制的社会起源》的作者是美国当代知名社会学和历史学专家巴林顿·摩尔,此书是一部视野宽广的史学论著。 於 m.douban.com