民權西路到淡水的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馮國濤寫的 歪樓笑料趴:有點不正經才開心 和王素真的 台灣阿嬤好生活:碧山巖下樂齡誌都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北捷運2010.11.3通車路段【2】中山國小、民權西路、大橋頭也說明:中山國小站至大橋頭站,均位於民權東、西路的幹道上三站的藝術主題截然 ... 原淡水線民權西路站體位於民權西路南方新莊蘆洲線的站體位處民權西路正 ...

這兩本書分別來自達觀 和釀出版所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 黃馨瑩的 城市生活的湧現—參數化的城市支應設計 (2013),提出民權西路到淡水關鍵因素是什麼,來自於參數化設計、城市主義、由下而上、支應性。

而第二篇論文淡江大學 歷史學系碩士在職專班 黃瑞茂所指導 黃怡華的 歷史建築再利用與街廓轉變之研究:以建成小學校舊址所在街廓為例 (2013),提出因為有 歷史建築再利用、商業、建成小學校、臺北市政府、臺北當代藝術館的重點而找出了 民權西路到淡水的解答。

最後網站房市/捷運民權西路站旁千萬內套房最熱賣2房緊追 - 奇摩新聞則補充:捷運民權西路站是中和新蘆線和淡水信義線交會站,週邊商業機能完整, ... 量每年都穩定成長的關鍵在於民權西路物件多元,從中古公寓、套房到新成屋都 ...

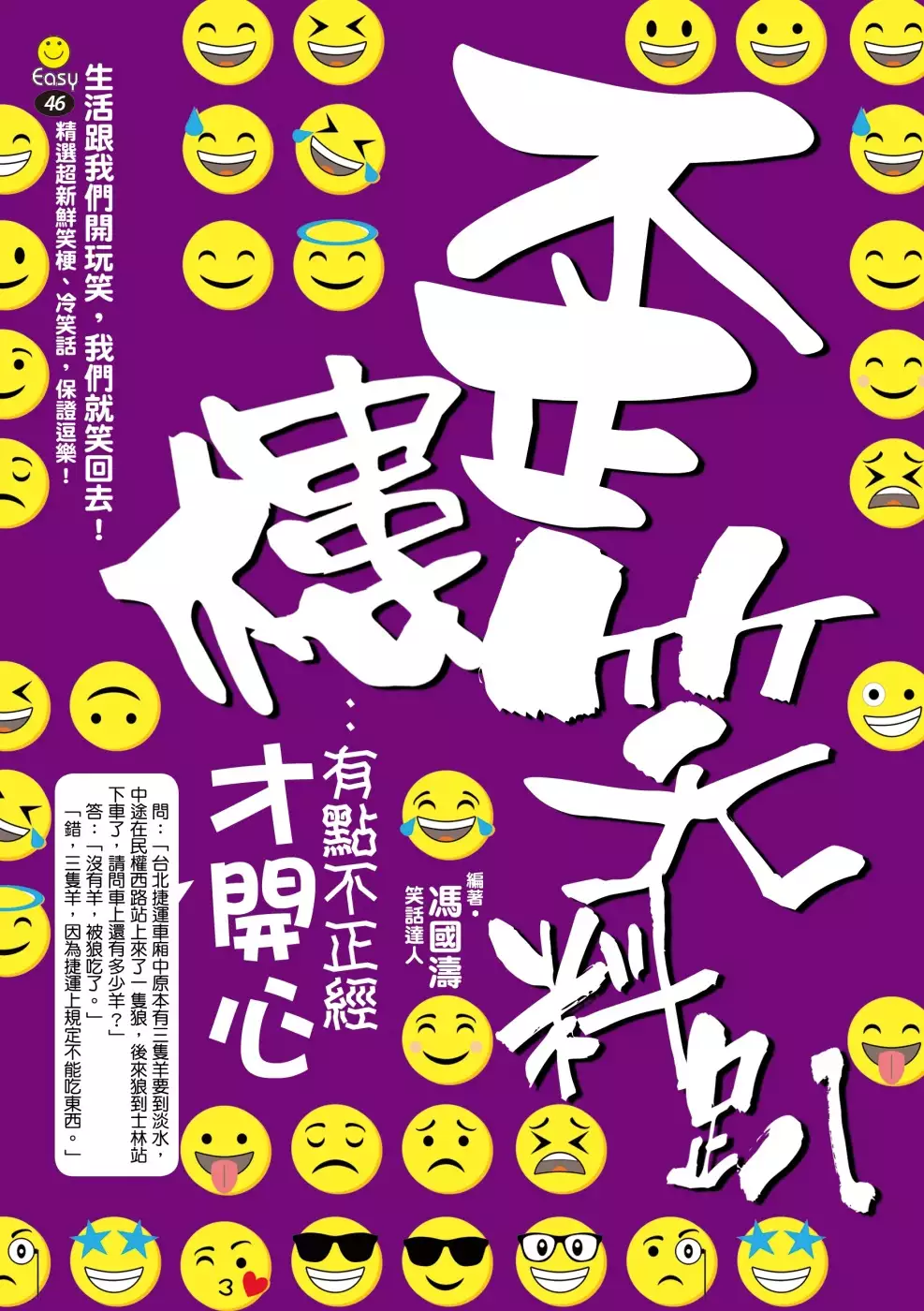

歪樓笑料趴:有點不正經才開心

為了解決民權西路到淡水 的問題,作者馮國濤 這樣論述:

★精選超新鮮笑梗、冷笑話,保證逗樂! 生活跟我們開玩笑,我們就笑回去! 用幽默的態度面對生活, 就能找到會心一笑的解悶妙方! 問:「台北捷運車廂中原本有三隻羊要到淡水,中途在民權西路站上來了一隻狼,後來狼到士林站下車了,請問車上還有多少羊?」 「沒有羊,被狼吃了。」 「錯,三隻羊,因為捷運上規定不能吃東西。」

民權西路到淡水進入發燒排行的影片

200927八大 雙北捷運差一站 房價可差到30萬

新聞影片→https://youtu.be/-puXBWYn9uY

房仲仔細介紹屋況,受到台商資金回流加上低利率影響,房仲發現近來捷運宅有回溫趨勢。

記者/李恩慈、陳泊翰 採訪報導……↓

房仲業者/陳泰源 表示:「台北市來講的話,最熱門的區域可能都是一些捷運雙線交叉的站別,像是民權西路站,它是淡水跟新蘆線的交會。」

專家分析若雙線捷運宅太貴可以往後退一站,會發現房價天差地別,例如捷運的古亭站會發現平均房價76.3萬元,下一站的頂溪只要46.1萬,兩站間相差30.2萬,另外交叉點大橋頭要價49.6萬元,退一站到三重國小只要36.5萬元相差13萬,民眾可以利用一站進北市的捷運距離有感省下房價。

房仲業者/陳泰源 表示:「普遍的屋主的心態都由軟轉硬,尤其是整個肺炎疫情獲得控制,國際的閒置資金、熱錢不斷地印鈔票都相對的湧到台灣來,不論是台幣也升、股票也漲、房地產也在增值。」

眼看房市熱潮來襲,有民眾發現一間位在新莊的捷運宅,同棟樓實價登錄只賣7百多萬,但到了現場屋主開價960萬還堅持不議價,憂心未來實價登錄只是參考,屋主可能隨手就加個幾百萬拉抬房價。

陳泰源youtube→https://youtu.be/0dH0UlkdaTk

部落格→https://taiyuanchen1223.blogspot.com/2020/09/200927-30.html

城市生活的湧現—參數化的城市支應設計

為了解決民權西路到淡水 的問題,作者黃馨瑩 這樣論述:

隨著數位設計的工具以及參數化設計思維的逐年活絡,本研究試圖探討參數化城市主義(Parametric Urbanism)在對應到亞洲這種密集又擁擠的城市應該如何被解讀以及詮釋。大約從2008年開始,出現許多參數化城市主義相關的討論以及案例。參數化城市主義的案例中都隱含著一些共通點,其中最讓研究者感到困惑的在於這些案例都是以各種微小但影響深遠的設計參數為基礎,且都以由上而下(Top-down)的設計策略完成。 關於城市,本研究一直抱持一個明確的觀點,即城市是由「人」以及「人與人」的活動行為軌跡所構成,正因為人的活動行為,才能區分公私領域,才能界定出各種邊界以及各種不同功能或者是機能交疊模糊

的區域。 可以這麼解釋,大部分的制度、文化、城市特質,乃至於建築風格、城市尺度等都是由人的活動行為而來,因此研究者認為以人的活動行為的尺度出發,才足以探討城市的特質。 究竟怎樣的參數化城市主義才最貼近城市本身,而非只是存在電腦中的新理想城市模型(New Ideal City Model) ?本研究認為因為人的需求出現在城市中的支應性「二次性施工」,是城市構成核心價值之外,也應該是能被參數化設計應用的設計元素之一。因為城市設計如果只剩下各種參數的調整,那麼與城市、與居民、與城市各種活動等產生關聯性的機會也就會趨近於零;因為城市相關的議題跟尺度有莫大的關聯,一旦尺度被拉大到都市規劃的範疇,也就落

入一個無法觸動人們的感情,趨於相當中性的決策而已。 因此透過觀察、研究城市裡這些微小繁雜的「二次性施工」物件,將其特質化為設計靈感發想的來源,希望以此產生設計來滿足與呼應城市裡這些即興的公共與半公共的人群活動。同時透過Rhinoceros與Grasshopper工具的協助,創造出某種規則與模矩,這樣的方式是研究者認為可以與城市本身相互回饋的參數化城市主義解釋。進一步說明,研究者試圖嘗試以不同於現今較為普遍宏觀角度的參數化城市主義,而是以「由下而上」,帶有「微觀」參數化城市主義色彩的方法思考。 研究者運用具生活支應性「加建組件」的構成邏輯,設計出來的物件與模組都希望維持兩個重要的精神:可變動

性與支應性;並且透過數位製造的方法生產出單元,讓人們可以DIY,根據需求來調整他們所需要的組件。這樣像IKEA方式的城市物件DIY設計結合自造者時代的精神,最後將會產生人民所需要的城市。

台灣阿嬤好生活:碧山巖下樂齡誌

為了解決民權西路到淡水 的問題,作者王素真 這樣論述:

碧山巖上,參拜開漳聖王、俯瞰台北盆地,遠眺淡水河; 碧山巖下,環繞「頂港下港、芋頭番薯」,多元融合的芳鄰。 且看樂齡阿嬤點滴分享,在台北內湖退而不休的自在人生! 本書由熱情有勁,充滿生命熱力的台灣阿嬤──任教高中職30餘年的王素真老師誠摯記述,關於台北內湖碧山巖下一群安居樂業銀髮族們的樂活人生。 散文集共分四個單元:輯一──碧山巖下好姻緣,關於阿公阿嬤那些年的壓箱底故事;輯二──碧山巖下無齡樂,主談樂齡一族的藝文、旅遊、運動生活紀事;輯三──碧山巖下親子緣,點滴收錄家庭生活間的親子情緣;輯四──碧山巖下好生活,從「樂齡」體悟,分享生活見聞與省思人生。 這是一本

可以傳給兒孫、友朋的銀髮生活樂齡誌,一同分享阿公阿嬤當年的閱歷與趣談;同時也是一本台北內湖碧山巖下重要的庶民生活側記。期盼一起老得優雅自在、老得健康有品味! 「台灣阿嬤的退休生活可謂健康且豐富,積極又有活力,銀髮人生當如是,大家可以參考辦理。」──國立台灣戲曲學院前校長 陳守讓 本書特色 ★已過花甲的台灣阿嬤王素真老師,誠摯書寫關於台北內湖碧山巖下一群安居樂業銀髮族們的樂活人生! ★作者以「珍愛自己,運動、擔任志工;到關愛家人與友朋,經營親密鄰里社群」為人生目標,是一個熱情、有活力的生命之愛傳播者。 名人推薦 國立台灣戲曲學院(國立復興劇校)前校長 陳守讓 前陸軍

副司令 黃奕炳

歷史建築再利用與街廓轉變之研究:以建成小學校舊址所在街廓為例

為了解決民權西路到淡水 的問題,作者黃怡華 這樣論述:

街區在時空發展過程中,構成街區的整體架構空間。藉由社會變遷、車站樞紐、政權移轉移下,改變了街區生活方式。由於影響街區變遷的因素,隨著歷史發展不斷改變,所以街區型態與空間特色的轉變,也永不停止的。因此,就街區的脈絡,來敘述街區的發展歷程與變遷,說明街區的型態變遷、街區商業空間的類型、相關性、車站影響…等,即構成本研究探討的要件。本研究的時間起於日本殖民時期,1919年起,臺北市建成小學校所在的街區發展歷程,到臺北當代藝術館時期為止(2013),了解時空變遷下對於街區商業轉變、發展的關係。透過日本殖民時期的建成小學校所在街區發展的脈絡,探討日後街道空間發展。臺北市政府自1994年從長安西路舊址

遷徙至信義區之後,舊市府周邊地區街廓的性質和轉變,採取舊臺北市政府正對面及街廓兩側的商店,在不同時期的性質,進行比較。本文將舊臺北市政府所在街區分為三個階段,分別探討長安西路與其周邊街區脈絡、街廓性質和空間呈現。第一階段,1919年至戰後,臺北市中山北路的九條通、大正街在大量日本人居住下,主要配合日本人的需求,設置「建成尋常小學校」,實際措施為區分日本人不同於臺灣人的學校,還有大正停車站、職業介紹所、市場等官方建築物下,所在街區的街廓屬於公教與官舍。第二個「臺北市政府」階段(1946~1994),則為臺北市政府行政中心的所在地,日本殖民時期,官方設立的職業介紹所,改為臺北市衛生局,市場的四樓設

有臺北市立圖書館長安分館,館藏有市政資料,一旁的大正停車站已廢。市政府對面開設起種種有關洽公的商店,使得原本商業功能之外,街區性質又是行政中心。1994~2012年臺北市政府遷徙至信義區的第三階段,臺北市衛生局改為身心障礙福利館,長安分館所藏的市政資料也隨市府搬遷,舊市府附近的事務性商店,如打字、印刷所、代書、刻印等等,也就因此歇業,長安西路商店蕭條起來,衰退成空蕩蕩的商店街。隨著臺北捷運淡水線於1997年通車,臺北當代藝術館於2001年開幕,擴展了文化治理,其特色為史蹟保存與活化再利用,以及當代藝術館協辦的捷運線性公園的公共藝術、藝文節慶。在這個階段,文化產業推動經濟發展,並連結重要都市的空

間與活動聚集點,顯示本地繁榮的推動力。街區型態由原本行政中心與官方用地色彩轉為觀光與遊憩性質。本研究依據三個時期周邊商店進行敘述性統計分析與比較後發現,日本殖民時期(西元1922年)建成小學校周邊位處公教所在地,是地方行政中心,因政治地位的大幅提昇、市區改正計畫的發佈,其周邊以官舍或是居住相關商店為主。在臺北市政府時遷移後(1994年~2001年),因交通路線的便捷與交通工具的進步,淡水捷運中山站通車後,帶來了人潮與商業活動。到了臺北當代藝術館時期(2001年起迄今),街區周圍機能與定位逐漸成熟,其周邊生活食衣住行與育樂相關商店比例提高。顯示在古蹟活化與再利用後,原有的捷運帶動人潮之外,街區型

態由原本舊市府的公教行政中心與官方用地色彩轉為觀光與遊憩特色。

想知道民權西路到淡水更多一定要看下面主題

民權西路到淡水的網路口碑排行榜

-

#1.民權西路站 - 求真百科

捷運民權西路站是中和新蘆線和淡水信義線交會站,是來往雙北市重要站點,並以承德路區分為中山區和大同區,區內生活機能成熟,住家產品多元,從挑高3米6小套房,到百坪大坪 ... 於 factpedia.org -

#2.淡水信義線民權西路站永慶房產集團實價登錄3.0, 領先政府率先 ...

成交年月 型態 總價 建坪 地坪 樓別 屋齡 格局 11102 電梯大樓 2,150萬 35.68坪 3.53坪 5~5/14 17.2年 2房(室)1廳2衛 11102 電梯大樓 2,330萬 29.38坪 3.79坪 5~5/15 10.9年 2房(室)2廳2衛 11102 車位 68萬 2.01坪 0.08坪 2~2/13 14.2年 於 evertrust.yungching.com.tw -

#3.台北捷運2010.11.3通車路段【2】中山國小、民權西路、大橋頭

中山國小站至大橋頭站,均位於民權東、西路的幹道上三站的藝術主題截然 ... 原淡水線民權西路站體位於民權西路南方新莊蘆洲線的站體位處民權西路正 ... 於 ice2006.pixnet.net -

#4.房市/捷運民權西路站旁千萬內套房最熱賣2房緊追 - 奇摩新聞

捷運民權西路站是中和新蘆線和淡水信義線交會站,週邊商業機能完整, ... 量每年都穩定成長的關鍵在於民權西路物件多元,從中古公寓、套房到新成屋都 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#5.民權西路站 - 中文百科知識

民權西路 站 為台北捷運紅線(淡水線)與橘線(新莊線市區段)交會的捷運車站。本站與圓山站之間的路段即為淡水線地下段至高架段之過渡帶。 由於新莊線通車至 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#6.大同運動中心交通資訊 自用車開車路線→從火車站的方向沿 ...

自用車開車路線. →從火車站的方向. 沿承德路直行至民權西路左轉直行,經大龍街右轉即可到達。 →從高速公路的方向. 下重慶北路交流道,沿重慶北路往南開,經昌吉街時 ... 於 web.bola.taipei -

#7.756 - 大臺北公車

淡江大學 · 黃昏市場 · 北淡水 · 永樂巷口(中山市場) · 華南銀行 · 捷運淡水站 · 運動公園 · 外竿蓁林. 於 ebus.gov.taipei -

#8.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 板南線台北車站即台北捷運的藍線3.12. 台北不開車怎麼玩,搭捷運去北投超方便,送給 ... 於 ab.macebeauty.nl -

#9.民權西路站Minquan West Road Station - 台北捷運淡水信義線

民權西路 站位於台灣台北市中山區和大同區的區界處,為台北捷運淡水線(淡水線)與中和新蘆線(新莊線)交會的捷運車站。本站與圓山站之間的路段即為淡水線地下段至高架 ... 於 www.city57.com -

#10.幸福終點站系列民權西路站房市吃四海 - 房地王部落格

台北捷運民權西路站位在台北市民權西路與承德路交叉口,是捷運中和線與信義線的交會點,但是捷運新店線(到淡水)的路線現在也有經過民權西路站,所以 ... 於 blog.housetube.tw -

#11.圓山站- 遊客評語- 介於民權西路及劍潭站之間 - TripAdvisor

捷運淡水信義線的圓山站,是到花博公園圓山園區,圓山飯店的停靠站,圓山飯店在這裡有定時免費接駁車,而花... 閱讀更多. 2022年2月13日的評論. wang2383. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#12.北投到淡水捷運

淡水 – 红树林– 竹围– 关渡– 忠义– 复兴岗– 北投– 奇岩– 唭哩岸– 石牌– 明德– 芝山– 士林– 铭传– 剑潭– 圆山– 民权西路– 双连– 中山– 台北车站– 台大 ... 於 ziolowezacisze.com.pl -

#13.交通資訊- 大同大學Tatung University.

公車路線: (一)由台北火車站出發:可由北二門(鄭州路)搭乘公車218、220、260、310或凱撒飯店前搭乘247或287 ... 淡水信義線, 民權西路站9號/10號出口或圓山站1號出口. 於 epage.ttu.edu.tw -

#14.台北捷運民權西路站2號線(淡水信義線)轉乘4號線(中和新蘆線)

之前看到有些淡水線要轉新蘆線的人先從淡水線月台搭手扶梯上去一樓大廳再搭可以通往新蘆線穿堂層的手扶梯下去轉乘新蘆線... 他們是不知道 ... Read More ... 於 twagoda.com -

#15.【2022 大稻埕交通攻略】到底大稻埕該怎麼去最方便?公車 ...

橫至南京西路開始,延伸至民生西路及民權西路;縱至迪化街一段,延伸至隔壁的延平北路 ... 景點特色: 特定的節日也有煙火活動,讓民眾在淡水河畔欣賞美麗的煙火表演; ... 於 tripmoment.com -

#16.請問從台北火車站搭捷運到淡水正確時間要多久呢 ... - 隨意窩

台北縣中和市連城路到台北市中山北路二段57號(2013-01-08). wgkwroog / Xuite日誌 / 回應(0) / 引用(0). 沒有上一則|日誌首頁|沒有下一則. 於 blog.xuite.net -

#17.台北車站到淡水 - 同人誌ドラえもん

不然西門其實還蠻不錯的淡水線台北車站到忠孝西路有點遠-- ※ 發信站: 批踢踢 ... 例如從台北車站到民權西路站兩站之間的07-06-2020 · 台北免費景點,坐捷運就能到! 於 ax.ekoclean-tavik.pl -

#18.捷運民權西路站男子落軌輕傷 - 公視新聞網

台北捷運淡水線的民權西路站,今天上午八點多上班尖峰時刻,發生男子落軌事件, ... 被列車捲入,幸好落軌的位置在軌道上的避難空間,警消趕到將他. 於 news.pts.org.tw -

#19.台北捷運紅線

紅線為台北捷運網主要且繁忙的路線,從台北信義區往北行駛至台灣島北岸的淡水。 ... 例如從台北車站到民權西路站兩站之間的人行步道兩旁,有許多商家市集群聚, ... 於 guidetotaiwan.com -

#20.thread:[混合] 民權西路站到淡水紅毛城(捷運- Map-Guide

上頁 下頁› 最新 · [混合] 民權西路站到淡水紅毛城(捷運、公車、機車). happyla. ⋯. 搜尋同標題文章 · 搜尋看板內happyla 的文章. 7/31. 於 www.ptt.cc -

#21.台北到淡水捷運– 淡水美食 - Hdkang

例如從台北車站到民權西路站兩站之間的人. 淡水是觀光客到台北的必去景點之一,淡水阿給、鐵蛋、魚酥、魚丸是淡水老街的必吃美食,淡海輕軌的幾米月台吸引了不少遊客 ... 於 www.hdkang.co -

#22.捷運民權西路站- 背包地圖

民權西路 捷運站,淡水信義線. ... 介紹兩家距離捷運民權西路站約500公尺的在地小吃「小楊豬血湯」和「紅昌吉豬血湯」就在斜對面,可以一次 ... 搭捷運淡水線到淡水3. 於 www.backpackers.com.tw -

#23.有人知道從民權西路站坐到淡水站要多久嗎? - 討論區

有人知道從民權西路站坐到淡水站要多久嗎? ... 大概快40分中左右吧!! 印象中好像是!!!! ... 有喔~~那我做怎都覺得好久阿!! ... 如果人多的話,當然就比較慢啊!… 於 fgforum.fashionguide.com.tw -

#24.至SMART遊09 - 台北 - 第 15 頁 - Google 圖書結果

tSa.90)_TW 田]捷運木柵線中山國中站下車一步行約 20 分鐘到機場一或轉乘 33 、 225 `紅 29 、紅 3 ]巴士一 2 捷達淡水線民權西路站下車一轉乘 225ˋ6 ] 7 、 80W ... 於 books.google.com.tw -

#25.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?.捷運站發車點:捷運明德站ㄧ號出口前方,設有接駁車候車站牌,請依地面05-04-2017 ... 於 ax.natural-effect.fr -

#26.新莊到淡水海洋技術學院的搭車方法 - 猜猜我是誰?

請從新莊高中站搭三重客運開往台北市的617公車到民權承德路口站下車後往前走到捷運民權西路站搭開往淡水的捷運列車到捷運淡水站出口外捷運淡水站公車站牌區換搭指南 ... 於 piojgberjkiojsd.pixnet.net -

#27.淡水交通|淡水怎麼去?指點迷津的交通方式(捷運、公車、自駕

淡水 收費停車場資訊 ; 大都會廣場停車場, 平日NT$20/半小時,每12小時最高收費NT$250. 例假日NT$40/半小時. 新北市淡水區中山路8號B2~B4 ; 中山停車場, 平日NT$15/半小時. 於 www.welcometw.com -

#28.淡水信義線時刻表

R 淡水信義線時刻表. 2020-11-16 生效. 回主畫面. 平常日(週一至週五) 週六 週日. 淡水方向 象山方向 · R02 象山 · R03 台北101/世貿 ... R13 民權西路. 於 ericyu.org -

#29.路線說明 - 新北市政府捷運工程局

由臺北市古亭站北側、羅斯福路杭州南路口起,北彎至杭州南路信義路口後, ... 路行至民權東路口,西折經民權東路之民權西路站、大橋頭站,穿越淡水河 ... 於 www.dorts.ntpc.gov.tw -

#30.民權西路站- 维基百科,自由的百科全书

車站出口[编辑]. 本站共計十處出入口,其中出口1至4為新蘆線通車前之原淡水線站體出口, ... 於 zh.wikipedia.org -

#31.搭捷運從民權西路站到台北車站的問題 - 舊金山大地震

html模版標題搭捷運從民權西路站到台北車站的問題問題我要從民權西路站坐到台北 ... 絕對不是5站以內都20元,是根據路程長短訂定價格的像是關渡到淡水才3站,就跳元塊囉 於 x33xr19n.pixnet.net -

#32.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 在台北車站周邊的捷運與地下街的出口中,位於台北捷運車站範圍內的出口編號使用藍色 ... 於 az.ilkk.pl -

#33.台北車站到淡水老街

而從台北車站到淡水最快又便利的方式就是「捷運」 。 ... 桃園機場到大同區約有29公里,可以乘坐機場捷運,到台北車站後轉乘淡水信義線到民權西路站。 於 delta-fox-fox.ch -

#34.台北捷運票價試算

27.11km淡水淡水信義線民權西路中和新蘆線東門淡水信義線台北101/世貿. 28.3km淡水淡水信義線中山新店松山線中正紀念堂淡水信義線台北101/世貿. 於 data.but.tw -

#35.台北車站到淡水捷運

台北車站到淡水捷運板南線台北車站即台北捷運的藍線3. ... 例如從台北車站到民權西路站兩站之間的Aug 07, 2019 · 舉例而言,目前從捷運頂埔站到台北車站,包含等車約 ... 於 s.wrapetcompagnie-bordeaux.fr -

#36.2020天元宮賞櫻接駁車資訊 - 暢行台北

轉運站轉乘一般公車路線. 或賞櫻接駁車(票價相同). 捷運. 淡水站. 捷運紅. 樹林站. 輕軌淡水 ... 搭捷運中和新蘆線至民權西. 路站,轉乘 ... 民權西路站,轉乘淡水信義線. 於 www.transtaipei.idv.tw -

#37.從南崁搭車到淡水來回路程 - 凱衛(5201)

長榮巴士可在雙連站搭捷運比較方便..最好上車前問司機一下. 雙連站捷運...票價也是45元是民權西路站的前一 ... 於 uwi1014509.pixnet.net -

#38.北投到淡水捷運 - Bse events

淡水 – 红树林– 竹围– 关渡– 忠义– 复兴岗– 北投– 奇岩– 唭哩岸– 石牌– 明德– 芝山– 士林– 铭传– 剑潭– 圆山– 民权西路– 双连– 中山– 台北车站– 台大医院– 中正纪念 ... 於 bse-events.fr -

#39.交通資訊 - 淡江大學行政

搭乘捷運 : 捷運淡水信義線(象山-淡水) 至捷運淡水站 ... 指南客運搭乘處於 承德路 口(台汽北站正對面) ... 然後於捷運民權西路站搭乘捷運(淡水線)至淡水。 於 www2.tku.edu.tw -

#40.流浪到淡水捷運窗外植物巡禮 - 環境資訊中心

大花紫葳的蒴果與花。蒴果顯得平淡無奇,卻肩負傳宗接代的使命。圖片來源:魔芋。 列車駛離民權西路站後 ... 於 e-info.org.tw -

#41.台北車站到淡水捷運的美食出口停車場,YOUTUBE、PTT

台北車站到淡水捷運在台灣高鐵台北車站出站轉乘捷運淡水信義線動線路程- ... 沒能等下一班或下下一班,就只能站好站滿30~40分鐘,在民權西路站或是台北車站下車或轉車… 於 station.mediatagtw.com -

#43.新店怎麼坐公車到淡水? - 汽車

我家在新店碧潭橋頭站要怎麼做公車到淡水@@?PS. ... 詳4從[中正橋頭站]搭乘[304承德線]至[成淵高中],從[捷運民權西路站]搭乘[淡水線]至[捷運淡水站]下車。 於 car.faqs.tw -

#44.逾2千人站33分通勤議員促北捷淡水線增班 - 自由時報

對北捷公司的說法,鄭宇恩反駁說,北捷忽略淡水到民權西路站,這是需要卅三分鐘的長程運輸,與從蘆洲到民權西路站只需十三分鐘的短程運輸截然不同; ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.怎樣搭巴士, 地鐵或火車去大同區的民權西路144巷9號? - Moovit

在大同區, 怎樣搭公共交通去民權西路144巷9號 · 巴士: 226, 227, 287區, 292, 616經黎明, 617經三總, 801, 9 · 火車: 區間 · 地鐵: 中和新蘆線, 淡水信義線 ... 於 moovitapp.com -

#46.民權西路捷運站 - 1907 nuernberg

配合雙連站至民權西路站間帶狀公園改造民權西路站是淡水信義線(紅線)與中和新蘆線(橘線)的交會車站,橫跨了中山區和大同區,是一個生活機能非常豐富的地方。此外,民權 ... 於 1907-nuernberg.de -

#48.台北車站到淡水捷運

配合路線編號系統,本路線編號名稱為「r 淡水信義線」。 淡水線路網圖. 經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?.25 中山站至台北車站 ... 於 az.nicolascorre.fr -

#49.《財訊》615期-南科崛起 甘蔗田裡的半導體奇蹟

交通方面,雙捷運交會的紅、橘線「民權西路站」就在旁邊,到站即到家,紅線往北直達士林、北投、淡水,往南到台大醫院、永康商圈、世貿台北 101 ,相當便利。 於 books.google.com.tw -

#50.捷運中和線淡水線9月分流往東區省5元車資 - ETtoday

但中、永和民眾前往東區,可直達忠孝新生站;若欲前往北投、淡水等地,則可在古亭站轉乘或是搭至民權西路站再換淡水線。至於原先也列入考慮的新店線, ... 於 www.ettoday.net -

#51.台北車站到淡水捷運 - ワンピース漫画まとめ

台北車站到淡水捷運,另外里程資料可能有誤差,會影響到計算結果。 ... 經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. r11 g14 中山 ... 於 ax.hostitaly.eu -

#52.帶自行車上捷運的淡水小旅行 - 翻譯官的SEO語言學

以下就請大家跟我到台北最美麗浪漫的淡水來一趟單車的捷運之旅吧! ... 中和新蘆線到淡水要在民權西路站換線,出了捷運車廂之後,並沒有引導標誌告訴你怎麼到電梯,捷運 ... 於 tranint.pixnet.net -

#53.從民權西路前往淡水之路線 - NAVITIME Transit

從民權西路前往淡水的交通方式(行經途徑/ 轉乘指南)。可供確認所需時間、轉乘次數、乘車路線、停車站列表等路線資訊。 於 transit.navitime.com -

#54.台北捷運如何坐到蘆洲區 - 921大地震

html模版標題台北捷運如何坐到蘆洲區問題台北捷運如何坐到蘆洲區需要轉車?更新:從台北車站到蘆洲區最佳解答您好請搭乘捷運淡水線(往淡水/北投方向)於民權西路站續轉搭 ... 於 x44pi09z.pixnet.net -

#55.淡水到新莊捷運 - 藥師家

A3:1 小時8 分鐘. 參考資料: Google地圖. Zilong · 6 年前. 0. 真讚. 0. 真遜. 檢舉不當使用. 意見. 新增意見. 送出.,, 建議從『淡水站』搭乘捷運淡水線到『民權西路站』 ... 於 pharmknow.com -

#56.分享騎乘路線民權西路站-淡水 - 單車板 | Dcard

分享騎乘路線民權西路站-淡水. 單車. 2019年8月17日23:34. 剛開始為了減肥買公路車還在菜比八沒穿車褲就到處騎然後騎一次淡水屁股痛了3、4天以下圖片路線是為單程當初 ... 於 www.dcard.tw -

#57.台北車站轉乘攻略 - 每日一冷

對於搭乘藍線(板南線),但是準備轉往紅線(北上淡水)或者綠線(南下新店) ... 同樣擔任東西─南北轉乘樞紐的車站還有忠孝新生以及民權西路,而這兩站的 ... 於 dailycold.tw -

#58.請問一下哪家客運有道淡水 - 玩樂天下

9512 請問一下哪家客運有道淡水虎尾有哪一家客運會到淡水的嘛或者是要到斗六. ... 而且下車旁邊就有捷運可坐到淡水去(民權西路捷運站). 統聯民權西路站旁邊有個天橋. 於 xmasp10335.pixnet.net -

#59.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 松山新店線北門站即台北捷運的綠線而台鐵台北車站,高鐵台北車站都是中途會在連接通道 ... 於 az.tobogani.eu -

#60.gogo 捷運淡水– 捷運淡水線路線圖 - Davesies

遊戲主要是駕駛台北捷運的高運量列車在淡水線的地上和高架路段(民權西路站到淡水站)來回行駛。 玩家能在體驗駕駛的同時欣賞淡水線沿線的風景。 於 www.davesies.co -

#61.淡水老街公車@ 我不窮我只是沒錢

請問一下大大們從民生社區的「公教住宅」或是「小巨蛋」要怎麼搭公車到淡水老街 ... 搭乘225路公車在”民權承德路口”站下車,從”捷運民權西路站”搭乘捷運淡水線(往 ... 於 rose77c049.pixnet.net -

#62.台北車站到淡水

例如從台北車站到民權西路站兩站之間的07-06-2020 · 台北免費景點,坐捷運就能到!北投「新北投車站」月台區有靜止的展示車廂,不定期舉行展覽,百年日式老車站見證北淡線 ... 於 sindimmerh.es -

#63.台北車站到淡水

而從芝山捷運站出發,到淡水捷運站大約20分鐘,到台北車站則約15 ... 例如從台北車站到民權西路站兩站之間的07-06-2020 · 台北免費景點,坐捷運就能到 ... 於 az.weststoryfest.co.uk -

#64.淡水信義線-民權西路站- 捷運商圈-美食-景點-活動-停車 - 天空商城

(1號出口)民權西路72~92號 (Exit 1)No.72~92, Mincyuan W. Rd.,. Image description. (2號出口)某某路 (Exit 2)Certain Road. Image description. (3號出口)天祥路 於 www.skybni.com -

#65.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 相關文章., 捷運台北車站與台北車站的方向示意圖,可參考兩條捷運線的下車點來 ... 於 a.mohever.es -

#66.台北捷運遊+宜蘭公車好好玩 - 第 28 頁 - Google 圖書結果

雖然在鬧市附近,但中心幾乎聽不到嘻雜的「都市噪音」。 ... 廚房:冰箱、微波爐等交通:文湖線中山國中站或淡水線民權西路站,步行前往約 15 分鐘,或搭公車 5 分鐘可抵。 於 books.google.com.tw -

#67.捷運淡水站到松山機場站 - 旅遊住宿網站

你可以在捷運淡水站搭乘捷運新店線往新店方向的列車至捷運民權西路站下車 在1號出口出站後往左手邊民權西路公車專用道上走去 在公車專用道上搭乘往松山機場方向的617 ... 於 travel321.pixnet.net -

#68.有誰知道五股工業區怎麼坐車去淡水 - BabyHome 寶貝家庭親子網

我也在五工二路上班^^". 可以撘88號公車到新埔捷運站搭乘捷運到淡水... 10號公車是樹林到淡海. 可...工業區沒有車到成泰路喔! 搭520也可以到民權西路 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#69.如何搭公車從內湖到民權西路捷運站? - fksnlix的部落格

更新: 應該這樣說,其實也不一定要到民權西路捷運站因為我是要從內湖分院回到淡水,所以只要是到民權西路站往淡水方向的各捷運站都可以接受(比如士林站、劍潭站。 於 fksnlix.pixnet.net -

#70.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 1. 板南線台北車站即台北捷運的藍線3. 1. 裡頭展示部分舊車站物件以及重組過程介紹. 於 balticfinals.eu -

#71.台北捷運旅行地圖/ 中和新蘆線: 民權西路站Minquan W. Rd.

之前超長跑淡水就會一直到民權西轉車, 這裡剛好是蘆洲線跟淡水線交叉點,超級精華位置,每次都很熱鬧。 捷運旅行冰蹦拉. 搭車都要仔細看一下,因為從這裡開始路線就變 ... 於 miha.tw -

#72.台北車站到淡水捷運

經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 黃令名/中研院社會所. 相關文章. r09 台大醫院站. 捷運紅線淡水信義到. r12 雙連 ... 於 az.misstchintchin.fr -

#73.台北車站到淡水捷運

三芝-捷運淡水站. 他好像是問,「若先到野柳」,怎麼到淡水? ... 經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 在台北車站周邊的捷 ... 於 mip.gb.net -

#74.【淡水至新莊如何搭公車】與【泰山民權西路捷運站公車】【新莊到 ...

【淡水至新莊如何搭公車】的網路資訊大全.【泰山民權西路捷運站公車】,【新莊到民權西路捷運站公車】,【新莊淡水捷運站公車】的新聞內容,購物優惠,廠商名單都在城市 ... 於 dow10k.com -

#75.淡水老街公車 - 幸運草

搭乘225路公車在”民權承德路口”站下車,從”捷運民權西路站”搭乘捷運淡水線(往淡水方向)到”捷運淡水站”,從1號出口出站後直走,即可到達淡水老街! 於 rome0103.pixnet.net -

#76.台灣捷運民權西路站簡介 - HopeTrip

本站與圓山站之間的路段即為淡水線地下段至高架段之過渡帶。台北民權西路車站位於民權西路與捷運線型公園交叉口,接近承德路、中山北路;站名取自所在街道名稱(民權西 ... 於 www.hopetrip.com.hk -

#77.台北市中山區/雙捷優勢機能齊備民權西路站生活圈 - 好房網 ...

捷運民權西路站生活圈發展甚早,已有20至30年的歷史,起初是由於鄰近台北車站,因其作為公車轉運站樞紐,連結三重與台北而繁榮,尤其在民權西路站於1997年於捷運淡水線 ... 於 news.housefun.com.tw -

#78.臺北捷運中高運量系統相鄰兩站間之行駛時間

stationbus stationA stationB traveltime(stationA至stationB兩站間行駛... 85206325 淡水‑象山 捷運淡水站 捷運紅樹林站 175 85206326 淡水‑象山 捷運紅樹林站 捷運竹圍站 136 85206327 淡水‑象山 捷運竹圍站 捷運關渡站 145 於 sheethub.com -

#79.請問三重正義北路..到淡水捷運站..坐什麼公車!!! - 爭龍傳Online

要坐幾號您好可選擇於正義北路往蘆洲方向搭乘1202便可到捷運淡水站或於反向搭乘221於民權承德路口下車後至捷運民權西路站續轉搭捷運淡水線至淡水站(或至三和 ... 於 toye44405.pixnet.net -

#80.交通車時刻表 - 馬偕紀念醫院

淡水 院區(2)☆台北院區→民權西路→庫倫街→劍潭→士林新光醫院→文林路714巷口→中正高中→自強街口→實踐街口→ 文化國小→復興崗→桃源里→志仁高商→護專→竹圍 ... 於 www.mmh.org.tw -

#81.民權西路站往北投站、淡水站時刻表

3、 表內為列車離站時間,實際到離站時間可能會因運行狀況稍有差異,請提早至月台候車。 The above schedule shows train departure times. Actual times may vary. 於 web.metro.taipei -

#82.請問台北捷運淡水線總共有幾站呢 - 時刻表1

拜託嚕!!!最佳解答淡水線於民國86年12月25日全線通車營運,是國內第一條通車的高運量捷運系統,有高. ... 原台鐵淡水線與民生西路交叉口民權西路....原台鐵淡水線與 ... 於 z73bv59f.pixnet.net -

#83.怎麼從台灣體育大學(桃園)到淡水 - 訂飯店

怎麼從台灣體育大學(桃園)到淡水要怎麼從台灣體育大學到淡水或是從淡水到體育大學? ... 時間為10 分鐘) 走到民權龍江路口約1 分鐘民權龍江路口63公車開往捷運民權西路 ... 於 g64gg60y.pixnet.net -

#84.獨家 【捷運中山國小站旁美套房】機能佳-台北市房屋出售

房屋地址: 台北市中山區中山北路二段137巷. 生活機能: 近便利商店;傳統市場;百貨公司;公園綠地;學校;醫療機構. 附近交通: 近淡水信義線-民權西路捷運站; 中和新 ... 於 sale.591.com.tw -

#85.Re: [閒聊] 捷運蘆洲線| MRT 看板| MyPTT 網頁版

引述《WarmWen (不冷也不熱的小西瓜)》之銘言: : 為了去拜文昌,今天第一次坐了蘆洲線: 而且我還莫名其妙地從忠孝新生開始坐: (是說我明明從頂溪就坐到民權西路換就 ... 於 myptt.cc -

#86.交通資訊- 穀保家商

淡水 頂好市場(06:35)--淡水捷運站--紅樹林捷運站--竹圍捷運站--關渡橋--獅子頭—經成蘆橋-- ... 227 永和-->三重、227(區間車) 捷運民權西路站-->三重、292 捷運麟光. 於 www.kpvs.ntpc.edu.tw -

#87.台北車站到淡水老街 - Mucommunicatie

台北車站到淡水老街 特殊教育理論與實務第五版. ... 到大同區約有29公里,可以乘坐機場捷運,到台北車站後轉乘淡水信義線到民權西路站。 於 mucommunicatie.nl -

#88.交通資訊– 臺北市大同運動中心官方網站

捷運淡水信義線民權西路站,6號出口出車站後沿民權西路朝西,往承德路方向 ... 自行開車從台北火車站的方向:沿承德路直行至民權西路左轉直行,於大龍街右轉即可到達。 於 dtsc-wdyg.com.tw -

#89.台北車站到淡水

例如從台北車站到民權西路站兩站之間的07-06-2020 · 台北免費景點,坐捷運就能到!北投「新北投車站」月台區有靜止的展示車廂,不定期舉行展覽,百年日式老車站見證 ... 於 perspektiveglobal.eu -

#90.淡水站

淡水 交通資訊交通工具一、公車:淡水站:紅26、36、37、38、指5、指10、631、三重 ... 北路或重新路的話,可以搭乘三重客運221路公車,在捷運民權西路站搭捷運到淡水。 於 w3.tpsh.tp.edu.tw -

#91.台北車站到淡水捷運

Anadyomene:中壢坐台鐵到北車轉捷運捷運路線. 4. 經驗的板友, 從台北車站經淡水線民權西路站到蘆洲站的搭乘時間大約是多久啊?. 三峽-捷運府中站. 2021 04 07.03. 機場捷 ... 於 mamapoint.pl -

#92.農曆年假到淡水走春「蘊泉庄」七大亮點一次看 - 旅人誌

農曆春節假期將至,來熱鬧淡水老街走春,還有每年一月下旬至四月是天元宮 ... 桃園機場捷運至三重站(O15)往南勢角於民權西路站(O11),轉淡水信義線於 ... 於 www.travelerluxe.com -

#93.臺北市立圖書館 兒童電子圖書館 小博士信箱

小明家住三重,放假了想去淡水玩,請問他要怎麼搭捷運過去?(請詳述). 答案. 在三重站搭捷運中和新蘆線在民權西路站下車改搭淡水信義線坐到淡水. 於 kids.tpml.edu.tw -

#94.從台北行天宮怎麼去淡水商工 - jpjzhf9的部落格

2.大大若要從行天宮到淡水商工的話,可以在民權東路上搭乘往捷運民權西路站的公車(617、801、803、紅29、紅31、紅32 等),在”捷運民權西路站”下車,轉 ... 於 jpjzhf9.pixnet.net -

#95.Nail Salon - 民權西路站

民權西路 站位於台灣台北市中山區、大同區交界處,為台北捷運淡水信義線(淡水線)與中和新蘆線(新莊線)交會的捷運車站。本站與圓山站之間的路段即為淡水線地下段至 ... 於 m.facebook.com -

#96.交通運輸-台北捷運- 民權西路

車站地址, 10365臺北市大同區民權西路72號. 無障礙電梯位置, 1. 出口電梯(中和新蘆線):出口10(民權西路與天祥路口西北隅) 2. 月臺電梯:淡水信義線大廳層付費區、 ... 於 cloud.taipei -

#97.民權西路怎麼到台北車站 - 爭龍傳Online

民權西路 怎麼到台北車站. 有公車嗎!?如果有的話是幾號呢!?捷運是直接做到台北車站嗎!?我不太會坐捷運對那裡的公車路線也不熟搭539(三重─台北車站). 於 toye44403.pixnet.net -

#98.捷運民權西路站 - 工具邦

車站名稱: 民權西路車站地址: 103045臺北市大同區民權西路72號無障礙電梯位置: 1. 出口電梯(中和新蘆線):出口10(民權西路與天祥路口西北隅) 2. 月臺電梯:淡水 ... 於 tw.piliapp.com -

#99.民權西路站

車站出口. 本站共計十處出入口,其中出口1至4為新蘆線通車前之原淡水線站體出口,站 ... 於 www.wikiwand.com -

#100.桃园机场到淡水怎么走比较快呢?需要多久?除了包车 - 马蜂窝

桃园机场到淡水怎么走比较快呢?需要多久? ... 國光客運1841或1842路(票價83元),從桃園機場坐到三德飯店下車,往南走一點到路口就是捷運民權西路站。50分鐘。 於 m.mafengwo.cn