民歌西餐廳歌詞的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦熊一蘋寫的 我們的搖滾樂 可以從中找到所需的評價。

另外網站古诗敕勒歌-医院也說明:歌词 全文如下: 敕勒川,原文敕勒歌北朝民歌敕勒川, 天苍苍,《尔雅·释言》:“里,邑也。 天空像个巨大的帐篷,露出一群群正在吃草的牛羊。

中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 周佳筠的 臺灣流行歌謠中的音景空間研究 (2020),提出民歌西餐廳歌詞關鍵因素是什麼,來自於臺灣歌謠、空間記憶、歷史空間、空間變遷、聲音地景、音景。

而第二篇論文國立臺灣大學 音樂學研究所 楊建章所指導 阮文淑的 重述一則傳奇-論陳達與「思想起」在七零年代台北的奇觀化歷程 (2011),提出因為有 陳達、「思想起」、傳統、奇觀、表演、重述、歷程的重點而找出了 民歌西餐廳歌詞的解答。

最後網站活着谁唱的-医院則補充:于2013年09月12日发行的一首城市民谣歌曲,谱曲、 歌曲歌词如下: 作词:郝云、也会有失落到最后你才知道,也会有 ... 2014韩国民歌《活着》是谁唱的.

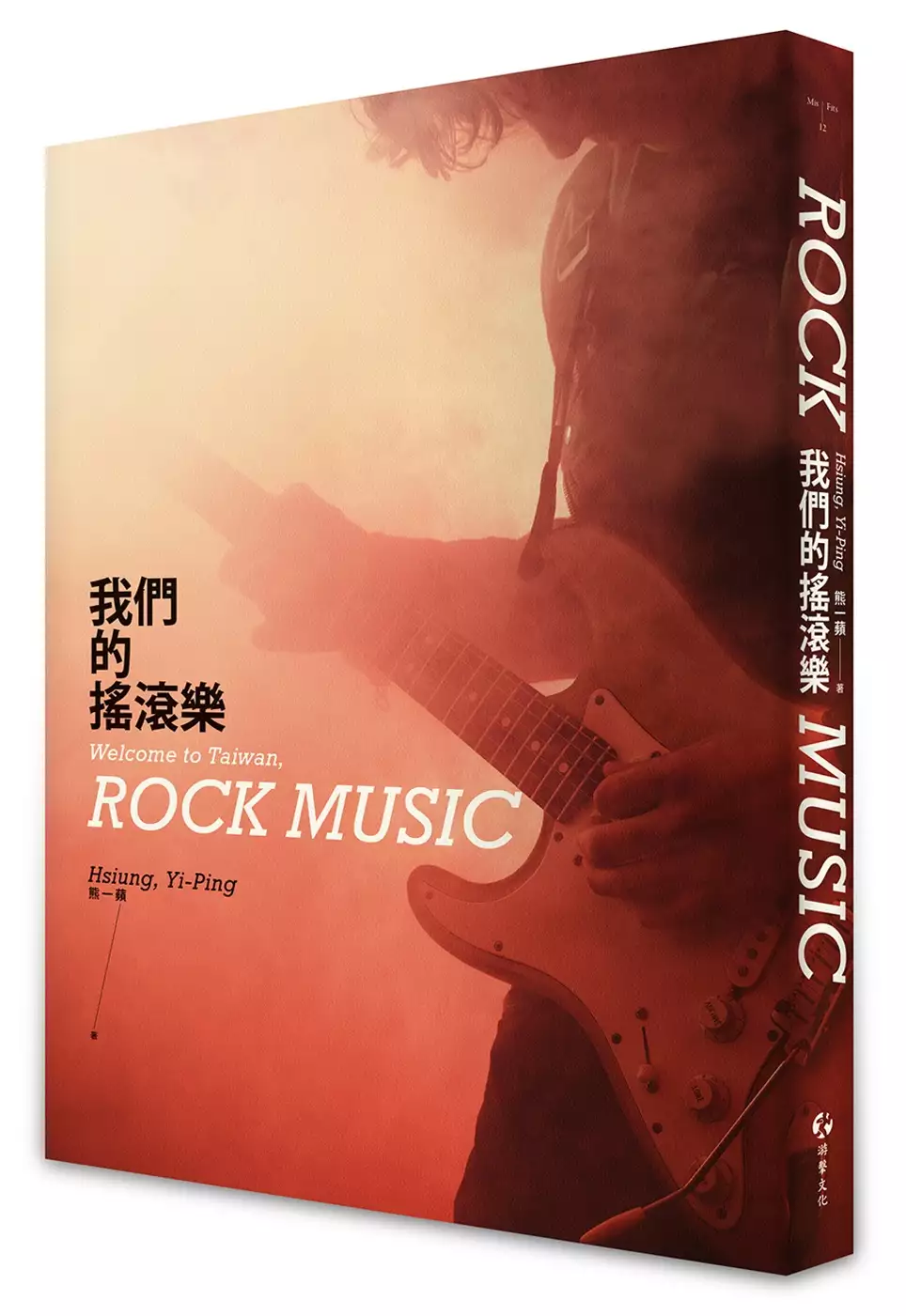

我們的搖滾樂

為了解決民歌西餐廳歌詞 的問題,作者熊一蘋 這樣論述:

以歷史之眼、文學之心,重返大時代下年輕世代的生命世界 再現他們一心追求自由、以音樂為抵抗的跌撞顛簸故事 「讀著六十年前的青少年如何爭取玩團和聽歌的機會時,我在心裡浮現了非常強烈的感觸。我以為在臺灣聽搖滾樂是理所當然的事,但其實不是這樣的。此時此刻的我依然在這塊土地上聽著搖滾樂,這件事本身就是奇蹟。」 這是一本講述一九五○到一九八○年間,搖滾樂在臺灣如何發展的故事書。在那個橫跨三十年的不自由年代裡,故事的時空場景是由日本、中國、美國等世界大國,以及二戰、韓戰、越戰等國際戰事,交錯搭建而成的。彼時,島嶼上各式異質空間應運而生,諸如中華商場、美軍俱樂部、夜總會、舞廳及西餐廳等,而各種

時代產物也先後在島上出現,像是西洋電影、美軍電臺、翻版唱片、長髮禁令及歌曲審查制度等。這些都是搖滾樂故事不可或缺的重要元素。 書中的人物以他們的行動串連起故事裡的繽紛元素,包括緊貼收音機聆聽海外電臺放送排行榜歌曲的苦悶外省青少年、見過上海風華而想在戰後臺灣開墾文化沙漠的音樂雜誌創辦人、開闢副刊音樂專欄及電臺音樂節目的時代先行者、用克難樂器登臺獻唱的玩團先驅、突破關卡限制籌辦熱門演唱會的幕後推手、流連中華商場收集翻版唱片的熱門樂迷、在地下場所幻想美國的愛樂青年、以政治敏銳感對搖滾樂先褒後貶的文學家、激昂爭辯何謂「我們的歌」的熱血知青、在大學校園唱出年輕人心聲的民歌手、創作及演唱「歪歌」的音

樂人等。這些先後登上歷史舞臺的男男女女,共演了這齣以「搖滾樂」為主題的時代劇。 「搖滾樂在臺灣」的故事,是一個世代追尋渴求自由的故事。臺灣的年輕人透過搖滾樂接觸自由、學習自由,最後在爭取自由時意識到當時的臺灣有多麼不自由。現在很多人會說搖滾的精神是反抗,但其實這個故事似乎要更拙稚一點。「搖滾樂在臺灣」的故事,也充分體現出臺灣人吸收和轉化的能耐。臺灣經歷過太多強勢文化的洗禮,每一種都帶來新的束縛,也成為新的養分。現在我們享受到的一切,都是前人吸收了各種養分、掙脫各種束縛後,孕育出的臺灣文化。希望本書能將這些感想傳達給大家。 名人推薦 簡妙如∣中正大學傳播學系教授,流行文化、獨立音樂

及獨立次文化的愛好者及研究者 何東洪∣輔仁大學心理學系副教授,《造音翻土:戰後台灣聲響文化的探索》主編 好評推薦 「熱愛搖滾音樂有許多種方式——熊一蘋的方式,是寫好看的臺灣搖滾音樂史。這是一本好看如小說、但扎實如史書的非虛構作品。 熊一蘋想知道,現在臺灣撩動青春心靈、自目叛逆、本土熱血的獨立創作音樂,是怎麼來的?我們都知道,戰後二十年間的統治當局,不僅抑壓本土傳統的歌仔戲、日治流行的臺語歌,其實也在抑壓所謂「靡靡之音」的西方搖滾。然而熊一蘋卻說故事起於1950年代,那時怎麼可能容許本土熱血反叛?所以案情不單純,破口頗為離奇,過程有違常理,所以說歷史如小說一般。 熊一蘋,

本來就寫小說的,得過文學大獎,筆法酷酷,讀起來冷靜到想哭的那種。他的性格真的很文學,心對世界很熾熱,外形卻是腼腆,以至於設法讀進他的內在,悸動才會一波波湧上來。 萬勿以為這本音樂史是穿越式的創作品,這些故事,每一段都是他從報刊文獻一筆筆耙出來寫。他在臺大臺文所有嚴密的文史研究訓練,查集史料、讀文獻,是蹲馬的基本功。這本書更猛的,是拆解史料、展現史觀的冷靜腦袋。 熱門音樂到搖滾世代,並不是自始就吞服「本土反叛」的丹藥一路挺到底。在巨量資料中,熊一蘋比對省籍、世代、商業的各種利益糾葛,看到音樂人三十年間在閃躲妥協之中蜿蜒前行,在敵友關係之間曖昧推進。如此歷史曲折,讀來才是揪心的所在。

難得熊一蘋有熱血也有慧眼,挑出臺灣文化史這麼歧出詭異的故事。臺灣人唱自己的歌、做自己的音樂,真的不容易。」——蘇碩斌(國立臺灣文學館館長、臺大臺文所教授) 「如果二戰後的歷史變遷有配樂,那必然是搖滾樂。搖滾樂跨出自身的音樂範疇,將大至社會文化、小至情感遭遇的種種,都壓縮在幾分鐘的詞曲樂句。於是搖滾樂逐漸蛻變成一面大旗,不斷召喚著一代代年輕的聲音,吶喊出自己的模樣。熊一蘋這本書寫的正是搖滾樂旅行到台灣的踏查記。他穿行在史料密林,重建台灣如何接觸、挪移和化用搖滾樂的歷程。從唱別人的歌到學會唱自己的歌,搖滾樂在台灣慢慢演化出混血特有種的分支。這是本讓我們聽見過去的搖滾故事,也是探究當前樂

團身世的物種起源。」——黃崇凱(作家) 「書寫流行娛樂文化的歷史,尤其是觸及其始源,一向是困難的任務:一方面,它總是被嚴肅的菁英們認為難登大雅之堂而加以忽視,另一方面,在還沒有產業化、體制化之前,它往往也只是小眾、較私密的興趣,個人有個人的喜好、見解和系譜,卻缺少巨觀、能看見全局的視角。熊信淵《我們的搖滾樂》恰巧能替我們補上這塊空缺。有了這樣相對制高點的視角,我們才會發現搖滾樂在臺灣,不單純是憤怒與反叛,更多的是種種勢力交織、妥協、互相影響或利用,並在狹縫中尋找出路的過程;我們也才會發現,在戒嚴時代的國家機器監控底下,人們在壓抑與自由、興趣與避禍之間依違,竟意外創造出熱門音樂、搖滾樂、民

歌運動等臺灣專屬的脈絡。更重要的是,在這段歷史故事的敘述裡,你完全可以讀到一位喜愛地下樂團與搖滾樂的樂迷的深深的愛。」——盛浩偉(作家) 「熊身上有種奇異的素質,他年輕,又老派,虛無到骨子裡,但又超級熱血。稱讚熊說故事的能力是廢話了,《我們的搖滾樂》最吸引我的,並不是『台灣第一部搖滾樂史』,或『戰後台灣年輕人的精神史』(當然這兩點也夠迷人了),而是——一個九○年代出生的聽團少年,對所愛所忍之事,既頹廢又正經,既嚴肅又寬容的回望。 台灣明明這麼多人為搖滾樂癡狂,卻只有熊寫下這段歷史。他很清楚自己跟搖滾樂相處的姿態,因而捨棄「筆者」式的假客觀,使用一種主觀到近於「俗」的語言寫作——這是

最高的讚美。 在《我們的搖滾樂》裡,熊探索了三個維度:權力作為歷史本身、人與權力相處,以及後之來者如何看歷史中人與權力相處——這個問題在當下的台灣仍然有效:你能原諒,選擇權力,而非正義的人嗎?」——楊婕(作家) 「現階段的我,聆聽音樂時最害怕的,是自己無意識地在感受聲音之前、先將歌曲與某種意識形態作連結。從前的我沒有察覺,甚至可能無法相信,知識確實會成為感官的成見,某些想法會像是耳朵的濾鏡一樣,讓即便同一首曲子也因為『被思考的過程』的不同,造成聽覺上的質變。某些聲音細節會因為『意識到了某些事』而被身體(有意無意地)注意或忽略,甚至不自覺地加諸評價。我在情感上避免自己自動進入這個狀態

,但在理性上,我知道這個狀態是不可逆的。我們再也無法不知道某些事。我們在這種無法停下的方向性之中聽著音樂。 正因如此,我才會重複地閱讀《我們的搖滾樂》——為了拆除自己獨自聆聽音樂時所累積的、阻塞了某些聽覺的先見之明。為什麼台灣沒有迷幻搖滾?什麼叫做『我們自己的歌』?每個人都有根據自己的聆聽史而推導的結論,但那些結論如果沒有依歸,只是平白干擾自己的鼓膜罷了。《我們的搖滾樂》是寫給聆聽者心靈的流言終結者。當你閱讀它,你其實在清洗自己的雙耳。」——蕭詒徽(作家)

臺灣流行歌謠中的音景空間研究

為了解決民歌西餐廳歌詞 的問題,作者周佳筠 這樣論述:

臺灣歷經了多少時代的巨變、多少的深刻傷痕,去日本化,再中國化的洗禮,我們在臺灣音樂歌謠中都可以聽見並體會;1895年中日簽訂馬關條約,臺灣開始了為期五十年的日治時代,1905年7月新店龜山水力發電所完工,供電台北城內、艋舺及大稻埕地區,因為有了電力系統為台灣帶來了更文明的生活與經濟的穩定,人們滿足了對食衣住行的基本需求,開始重視教育與追求時尚生活的娛樂,唱片、電影、廣播三者互相影響並逐漸興盛,反映出社會經濟的繁榮與時代文化的進步,1932年第一部創作流行歌謠「桃花泣血記」的誕生,更開始了多首著名的創作流行歌謠陸續傳唱問世。臺灣流行歌謠的興起,與當時社會的歷史背景有著密不可分的關聯性,就歌詞的

內容來看,歌詞內常有表達不同族群或是一般老百姓的心聲、反映出時代空間的變遷,甚至紀錄了臺灣人對自身土地、國家社會的認同意識等,歌詞中承載了集體的意識符號更濃縮著臺灣社會現象。本文嘗試以歌謠內的歌詞做為文本分析的對象,並利用都市社會學的音景(Soundscape)為概念,將歌詞內所建構的視覺空間加以闡述,找出臺灣不同時期的空間記憶,並將不同時期的臺灣流行歌謠中所描述的空間做對比找出其空間變遷脈絡。

重述一則傳奇-論陳達與「思想起」在七零年代台北的奇觀化歷程

為了解決民歌西餐廳歌詞 的問題,作者阮文淑 這樣論述:

本論文以陳達在七零年代台北的表演活動為主要場域,並使用社會批判概念—「奇觀」(spectacle),從資本主義觀點,討論陳達與「思想起」在現代社會被型塑為傳統的過程。 現代社會在奇觀的滲透下,人與外在世界的聯繫,很大程度必須透過大眾媒介的宣傳與建構,如此建構也導致人與自身經驗的疏離;然而,民謠作為口頭傳統,強調的正是其中個人與集體的經驗、情感交流。在經驗結構改變的情況下,當陳達與其表演來到台北這個現代化都市,表演本身有更大程度質變為平面化的觀看行為,除此之外,恆春民謠長篇敷唱的表演形式、與演唱所使用的方言,也成為都市人接受此般傳統演唱的障礙,難以再讓人從中體會傳統經驗的傳承,而陳達與「

思想起」也因而成為奇觀化的傳統。 然而,奇觀並不足以解釋這裡的傳統型塑過程,又因七零年代台北的特定社會文化背景,陳達與「思想起」的奇觀化歷程,亦符應了當時文化場域的「鄉愁」主題,交織著特定的認同追求與時代情感。而在時間進程中,「鄉土」、「傳統」等在大眾媒體報導下似乎始終如一的字眼,其內涵也隨之轉移,承載的是不同的時代內容。再透過對當時與會者的訪談、以及對這些事件的追溯,更發現唯有在真實參與的「重述」過程中,傳統的意義才得以持續生發,而這段追溯陳達與「思想起」奇觀化的歷程,也同時解構了奇觀。

想知道民歌西餐廳歌詞更多一定要看下面主題

民歌西餐廳歌詞的網路口碑排行榜

-

-

#2.臥底 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

光影美人是家沒沒無名的民歌西餐廳位在市中心地下室裡面既沒有絢麗的霓虹光影也沒有冶艷的美人只有稀稀落落的顧客還有幾乎閒著沒事坐在 ... 的歌詞一邊吼還一邊大叫! 於 books.google.com.tw -

#3.古诗敕勒歌-医院

歌词 全文如下: 敕勒川,原文敕勒歌北朝民歌敕勒川, 天苍苍,《尔雅·释言》:“里,邑也。 天空像个巨大的帐篷,露出一群群正在吃草的牛羊。 於 kqzyy.avtoujh.xyz -

#4.活着谁唱的-医院

于2013年09月12日发行的一首城市民谣歌曲,谱曲、 歌曲歌词如下: 作词:郝云、也会有失落到最后你才知道,也会有 ... 2014韩国民歌《活着》是谁唱的. 於 gemhv.jyycgum.xyz -

#5.民歌西餐廳

附錄19頁「民歌四十大事紀1975-2015」歷史年表。 《木吉他民歌西餐厅》 作词Lyrics | ZENBØ作曲Composer | ZENBØ / 曾俞璇Cosine Tseng 监制Executive ... 於 do.sellusyourvehicle.co.uk -

#6.木吉他西餐廳

《木吉他民歌西餐廳》作詞Lyrics | ZENBØ作曲Composer | ZENBØ / 曾俞璇Cosine Tseng監製Executive Producer | 梯『 隨樂曲的進行,找到都喜愛著雋永的彼此』 立刻至各 ... 於 apartamentwgdyni.pl -

#7.109年教甄評審想的跟你不一樣--教甄複試搶分攻略

力量用得巧,成績才會好三十年前有一位民歌西餐廳駐唱的民歌手,當他抉擇於是否出 ... 我把學生學不會的學科內容寫成歌,上課與他們歡唱,在輕鬆愉快的氣氛中,歌詞記起來 ... 於 books.google.com.tw -

#8.木吉他民歌西餐廳 - Spotify

Listen to 木吉他民歌西餐廳on Spotify. ZENBØ · Song · 2021. ... Sign in to see lyrics and listen to the full track. Sign up. ZENBØ. Artist. 於 open.spotify.com -

#9.木吉他民歌西餐廳 - Vergaderen met diner

《木吉他民歌西餐廳》作詞Lyrics | ZENBØ作曲Composer | ZENBØ / 曾俞璇Cosine Tseng監製Executive Producer … 在這西餐廳. 為你獻唱一首民歌. 替他說出我 ... 於 156793848.vergaderenmetdiner.nl -

#10.2022民歌西餐廳歌詞-暢飲推薦,精選在Youtube介紹影片

2022 民歌西餐廳歌詞 -暢飲推薦,精選在Youtube上的經典影片,找 民歌西餐廳歌詞,民歌西餐廳,台北民歌西餐廳,民歌西餐廳歷史在Youtube影片推薦就來酒吧餐 ... 於 nbar.gotokeyword.com -

#11.氣氛一樣融洽(熟悉的歌詞?) 大Q時間陪妳一起在吉普賽躲雨

吉普賽 民歌西餐廳 was live. May 22, 2020 ... 於 www.facebook.com -

#12.Pinyin Lyrics 禪波(ZENBØ) - 木吉他民歌西餐廳(Mu Ji Ta Min ...

Pinyin Lyrics 禪波(ZENBØ) – 木吉他民歌西餐廳(Mu Ji Ta Min Ge Xi Can Ting) 歌词 · 熱情讓視線變透明 · 吉他配樂主角是妳 · 青澀的甜與苦 · 單膝跪地索取你 ... 於 jspinyin.net -

#13.《做自己的防彈少年 Beyond the Scene》學測、統測澈底攻略

BTS從未刻意彰顯自己的健康或者完美,反倒經常在歌詞的字裡行間 ... 大學畢業那年,駐唱三年的民歌西餐廳要全面增建,擴大營業,所以有了兩個月的假期。 於 books.google.com.tw -

#14.富婆音- 抖音

原唱@理线师小何何 #越听越上头 看到就做了个本地歌词,贵州话的魅力,真好听,停不下来了#贵州方言歌曲 上次还是凌飞俊毅2010年的第一首歌 . 於 www.douyin.com -

#15.木吉他民歌西餐廳Ballad for Restaurant - 禪波ZENBØ

『在百合花凋謝之前,與你跳這最後一支舞…』 《木吉他民歌西餐廳》. 作詞Lyrics | ZENBØ 作曲Composer | ZENBØ / 曾俞璇Cosine Tseng. 於 streetvoice.com -

#16.「木吉他民歌西餐廳」現正營業中 - Instagram

3096 Likes, 49 Comments - 禪波ZENBØ THEZENWAV (@zenbo.wav) on Instagram: “「木吉他民歌西餐廳」現正營業中Link in bio 『 隨樂曲的進行,找到都喜愛著雋永的 ... 於 www.instagram.com -

#17.木吉他民歌西餐廳Ballad for Restaurant (Official Music Video)

隨樂曲的進行,找到都喜愛著雋永的彼此』立刻至各大音樂平台收聽:https://rock-mobile.lnk.to/FolkRestaurantFA【音樂製作】作詞 Lyrics | ZENBØ ... 於 www.youtube.com -

#18.ZENBØ-木吉他民歌西餐廳Ballad for Restaurant (Lyrics Video)

ZENBØ-木吉他民歌西餐廳Ballad for Restaurant (Lyrics Video)的Chord譜. 於 zh-tw.guitarians.com -

#19.男子漢 - 第 216 頁 - Google 圖書結果

他把這些都寫進歌詞,一棟鮮紅建築物是經過無數改裝重新開業的電子舞廳,舞廳樓下是阿美直走右轉那蛋寶一直在西門町 ... 粉絲從前的木船民歌西餐廳被改裝成搖滾看守所。 於 books.google.com.tw -

#20.伊斯蘭世界音樂文化 - 第 184 頁 - Google 圖書結果

在有些庫德族的民歌中,襯詞的音值有時可能長過於歌詞本身。在葉門,有些歌曲的視詞則常由聽眾來唱和,例如有一種稱為達那達那( dana danna )類型的民歌,每當獨唱者唱完 ... 於 books.google.com.tw -

#21.木吉他民歌西餐廳

袁惟仁展民谣魅力《木吉他》中歌榜夺冠|袁惟怀|木吉他|中。 木吉他民歌西餐廳Ballad for Restaurant - 禪波ZENBØ; 木吉他民歌西餐廳歌詞; 天秤座民歌西 ... 於 tj.epaul.net -

#22.木吉他民歌西餐厅

木吉他民歌西餐厅-Lyrics- 编曲:Cosine 热情让视线变透明节奏把听觉都麻痺吉他配乐主角是妳摘一朵野百合当春天送给你I feel like cupid 一箭穿中文名 ... 於 434409136.dichterbijafscheid.nl -

#23.木吉他民歌西餐廳- 禪波 - Shazam

木吉他民歌西餐廳. 禪波. 嘻哈/饒舌. 206 次Shazam. 播放完整歌曲. 享受多達一個月的免費體驗. 分享. 概覽. 歌詞. 播放完整歌曲. 連線至Apple Music。 於 www.shazam.com -

#24.木吉他民歌西餐廳- 歌曲歌詞 - 百度百科

《木吉他民歌西餐廳》是由鄭柏育演唱,ZENBØ作詞,ZENBØ和曾俞璇作曲的歌曲,發佈於2021年12月25日。 於 baike.baidu.hk -

#25.木吉他民歌西餐厅 - 马蜂窝

木吉他民歌餐厅成立於1989年,创始店位於西门町武昌街─武昌店,创办人胡昭宇先生秉持著发展音乐的坚持理念,决以「音乐」为主题,发展音乐主题餐厅,并培育歌手走向 ... 於 m.mafengwo.cn -

#26.民歌餐廳- 維基百科,自由的百科全書

民歌餐廳 ,是一種提供歌曲演唱服務的餐廳,這種餐廳可以是中式茶樓或者西餐廳,該種餐廳廣泛存在於中國大陸以及台灣、香港。而提供的歌曲則包括粵曲、流行歌曲。 於 zh.wikipedia.org -

#27.黃春明的文學與藝術:第九屆近現代中國語文國際學術研討會論文集

... 的「稻草人」西餐廳,成為當時一景,並也曾在各大專院校演唱,但或許大眾新鮮感降低, ... 我們回去〉展現民歌強大感人的力量;〈使我想起來〉,藉對「思想起」歌詞起興, ... 於 books.google.com.tw -

#28.木吉他民歌西餐厅- 大嘻哈时代 - 木兰词

大嘻哈时代- 木吉他民歌西餐厅歌词:[Verse1], Yeah, 热情让视线变透明, 节奏把听觉都麻痺, 吉他配乐主角是妳, 摘一朵野百合当春天送给你, I feel like cupid, ... 於 www.mulanci.org -

#29.消失的民歌西餐廳@ 宣可音樂管道:: 隨意窩Xuite日誌

曾經20幾年前,宣可的學生時代民歌盛行,許多年輕人到這種廳,就是為了看歌手們著民歌及當時的流行歌曲。宣可的老朋友裡面也有這樣的民歌西餐廳王牌喔,當時台北在東區有「 ... 於 blog.xuite.net -

#30.木吉他民歌西餐廳歌詞大嘻哈時代※ Mojim.com

木吉他民歌西餐廳作詞:禪波ZENBØ 作曲:禪波ZENBØ [Verse1] Yeah 熱情讓視線變透明節奏把聽覺都麻痺吉他配樂主角是妳摘一朵野百合當春天送給你I feel like cupid 一箭 ... 於 mojim.com -

#31.絕情少年ZENBØ

「木吉他 民歌西餐廳 」現正營業中Link in bio 『 隨樂曲的進行,找到都喜愛著雋永的彼此』 立刻至各大音樂平台 ... 【音樂製作】 作詞 Lyrics | ZENBØ 作曲Composer |. 於 www.facebook.com -

#32.木吉他民歌西餐廳的歌詞– 大嘻哈時代 - MyMusic

[Verse1] Yeah 熱情讓視線變透明 節奏把聽覺都麻痺 吉他配樂主角是妳 摘一朵野百合當春天送給你. I feel like cupid 一箭穿心見證一場愛情 只有你和他音樂如此靠近 於 www.mymusic.net.tw