氧氣濃度過高的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王唯工寫的 氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版) 和田中康平,丸山貴史,松田佑香的 和古代恐龍做朋友:歡樂又認真的基礎知識解說X四格超瞎日常小劇場,恐龍呆萌史前生活大公開!都 可以從中找到所需的評價。

另外網站二氧化碳過量悶出臉紅心跳也說明:二氧化碳是人體呼吸作用所產生的氣體,哪些因素會導致其濃度過高? 冬天天氣冷,緊閉門窗,甚至開暖氣,導致空氣中的氧氣消耗更快,有何自保之道? 查查 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和漫遊者文化所出版 。

國立成功大學 機械工程學系碩博士班 林大惠所指導 蕭斐凱的 使用混合燃料噴流擴散火焰合成奈米碳結構 (2006),提出氧氣濃度過高關鍵因素是什麼,來自於混合燃料、奈米碳管、奈米碳球、標準擴散火焰。

最後網站缺氧則補充:正常環境空氣的氧濃度為20.9% v/v。當氧濃度低於19.5% v/v 時,即視為缺氧的空氣。當氧濃度低於16% v/v 時,對人體可能會造成危險。 ... 一般人常會忽略氧氣濃度過高也會造成 ...

氣的樂章 (二十周年紀念全新修訂版)

為了解決氧氣濃度過高 的問題,作者王唯工 這樣論述:

【二十周年紀念全新修訂版 收錄珍貴手稿照片】 氣血共振理論先行者 脈診奠定醫理未來 美國約翰霍普金斯大學生物學物理博士 王唯工教授 35年科學脈診心血精華 改寫近代西方血循環理論 重新定位中醫氣與經絡共振的科學脈絡 中醫聖經《黃帝內經》以降,最重大的科學突破; 結合物理與生理,理解氣與經絡共振的科學本質,破解中醫把脈的偉大之謎! 氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是這項醫

學史上的重要突破並非新發現,中醫三千年前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。 透過本書,將可以了解以共振理論為基礎的脈診觀點: ◆氣就是身體的共振,是血液循環的原動力,是解決現代病的根源。 ◆經絡、穴道與器官如何形成共振網路。 ◆以共振觀點看循環系統結構與功能。 ◆中醫如何治療循環的病。 ◆脈診如何定位病灶。 ◆中藥和脈診如何相輔相成。 ◆由脈診觀點看日常保健。 本書作者王唯工教授以共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作就像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現

代科學證明了中國古人的智慧,並且利用脈診儀分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,更是朝向一個自然老化而無病痛的未來。 我們的十大死因大都與循環有關。西方醫學長久以來以流量理論思考人體的血液循環,在治療上遇到極大的困境。物理學上有一個術語──「共振」,共振理論很有可能才是血液循環最合理的解釋。但是,這項醫學史上的重大突破並非新發現,中醫三千前就是依此原則治病,中醫的說法是──「氣」。本書作者根據共振理論檢驗人體血液循環的現象以及疾病的成因,看過數萬名病人,發現結果與中國古書上的記載不謀而合。人體的生理運作像一篇樂章,可以諧波分析,「氣」就是其中的旋律。現代科學證明了中國

古人的智慧,並且利用新式儀器還能分析出數億種脈象,遠遠超越傳統中醫的成就。這是新的開端,朝向一個自然老化而無病痛的未來。 關於「中醫科學化」,長久以來,一直存在著幾派不同的聲音。有一群人將科學化解釋為西醫化,認為中醫落後於西醫,不屑於氣與經絡的科學化研究。還有一種人認為中醫本身即是科學的,不需再於此多作辯證,應思考中醫本身的優勢,以中醫的思維來思考中醫的未來。當然,也有一群科學家,不論主客觀的條件如何,在相信中醫的信念下,默默地為中醫的科學證據和解釋努力著。 在這當中,最具劃時代意義的,當屬王唯工教授的論述。 當其他人仍找不出脈搏與生理現象的關聯時,王教授以壓力和共振

理論來類比血液在人體中的運作,成功地突破了困境,不僅為長久以來破綻百出的西方循環理論找到一個新出口,也為中醫建立了一套現代化語言。此外,王教授基於共振理論發展出的「經絡演化論」──DNA提供成長的材料,經絡提供生長的能量──也預示了生物演化研究下一波的契機。 王教授的理論與中醫的精神極為契合,並且能夠數量化與公式化,是先前倡導中醫現代化、科學化者所未達到的。他找到了一個讓中醫以科學語言溝通的方法,提供一種角度,讓不懂中國傳統文化思維的對象,也能理解中醫,理解「氣」、「經絡」、「陰陽五行」……之於人體的意義。 當然它必然將面臨典範、觀念、臨床以及時間的考驗與修正,甚至必須面對一

些非理性與教條式的反對。但是一個以中國文化為根基,卻又吸收了最先進的西方科技手段的創新理論,很可能將對二十一世紀的生命科學(如病理、胚胎、復健……)等各領域,產生革命性的影響。 專文推薦 臺大榮譽教授 李嗣涔 古典針灸派傳人、《經絡解密》系列書作者 沈邑穎 衛生福利部中醫藥司司長 黃怡超(按姓氏筆畫序)

氧氣濃度過高進入發燒排行的影片

*蒼藍鴿精選作品及健康好物推薦▶ https://campsite.bio/bluepigeonn

*加入Youtube會員支持科普頻道▶ https://reurl.cc/j7lLdn

#HFNC #高流量氧氣鼻導管 #呼吸器 #非侵入性 #功能 #高濃度氧氣 #適用人士 #缺氧 #呼吸衰竭 #賈永婕 #新冠肺炎 #呼吸治療師 #醫療器材 #AZ疫苗 #老人 #新聞 #新冠研究 #LANCET #論文 #數據統計 #重症 #焦慮 #情緒失調 #藥物濫用 #腦出血 #中風 #失智症 #國產疫苗 #國外疫苗

*Podcast合作請來信:

[email protected]

【追蹤蒼藍鴿】

▶FB粉專 https://www.facebook.com/bluepigeonnn/

▶Instagram https://www.instagram.com/bluepigeon0810/

#蒼藍鴿 #Podcast #蒼藍鴿的醫學通識

使用混合燃料噴流擴散火焰合成奈米碳結構

為了解決氧氣濃度過高 的問題,作者蕭斐凱 這樣論述:

本研究之目的在於使用混合燃料之標準噴流擴散火焰合成奈米碳結構,分析奈米碳結構的生成範圍與溫度的條件,進而了解奈米碳結構的生長機制。 研究中首先對以甲烷為燃料之標準擴散火焰進行特性分析,結果發現,內外管速度比越大,火焰的熄滅極限會稍微提早發生,火焰較不穩定。當內外管速度比為1的情況,在以甲烷為單一燃料的實驗中發現,固定氧氣濃度,持續減少甲烷濃度會使黃焰消失,再繼續減少甲烷濃度則會造成上飄火焰,繼續降低甲烷濃度則會達到熄滅極限,火焰就會飄離管口並熄滅;若固定甲烷濃度,增加氧氣濃度會造成火焰長度變短,及黃焰分布範圍變小。在使用甲烷與乙烯5 %的混合燃料的情況下,固定氧氣濃度,持續減少甲烷濃度

會使黃焰分布範圍變小,但不會消失,且無論甲烷濃度如何降低火焰都不會熄滅;若固定甲烷濃度,氧氣濃度增加會造成火焰長度變短,及黃焰分布範圍變小。比較兩者的碳顆粒生成範圍方面,加入乙烯5 %可大幅增加黃焰分布範圍,且所需的甲烷濃度可降低;而氧氣濃度過低易使火焰變長,造成火焰易受外界環境的影響,且也可能造成火焰熄滅極限提前發生。若氧氣濃度過高,則會使火焰長度變短及黃焰範圍減少。 本研究沉積取樣的火焰條件,固定燃料管出口速度20 cm/s、內外管速度比1、氧氣濃度30 %、乙烯濃度5 %,但改變甲烷濃度分別為5 %、10 %和30 %,在不同軸向位置沿徑向位置進行取樣,探討甲烷濃度與取樣位置對合成

奈米碳結構的影響。為了瞭解奈米碳結構的生成機制與溫度範圍,亦進行溫度場量測。由沉積物取樣的觀察結果可以發現,奈米碳結構只能生長於黃焰範圍之內,且黃焰太多或太少都不利於生成奈米碳結構。在三個甲烷濃度中,以10 %及30 %高取樣位置的奈米碳管沉積效果較好,隨著取樣高度降低,奈米碳管的生成範圍有向火焰面接近的趨勢,數量隨著徑向距離越大而漸減少,接近火焰面奈米碳管的生成數量又再增多。只有在甲烷濃度30%發現奈米碳球,其合成溫度範圍約1000℃與1300~1400℃兩個區間,且在兩個奈米碳球的生成區間夾著奈米碳管的生長區域,溫度約1100℃。本研究利用火焰合成之奈米碳管有捲曲和螺旋狀兩大類。有趣的是螺

旋狀奈米碳管之生成位置離黃焰約1.5~2 mm,且溫度約1048~1082℃。在各種甲烷濃度情況下,加入硝酸鎳在大部份的實驗條件可以促進合成奈米碳管。

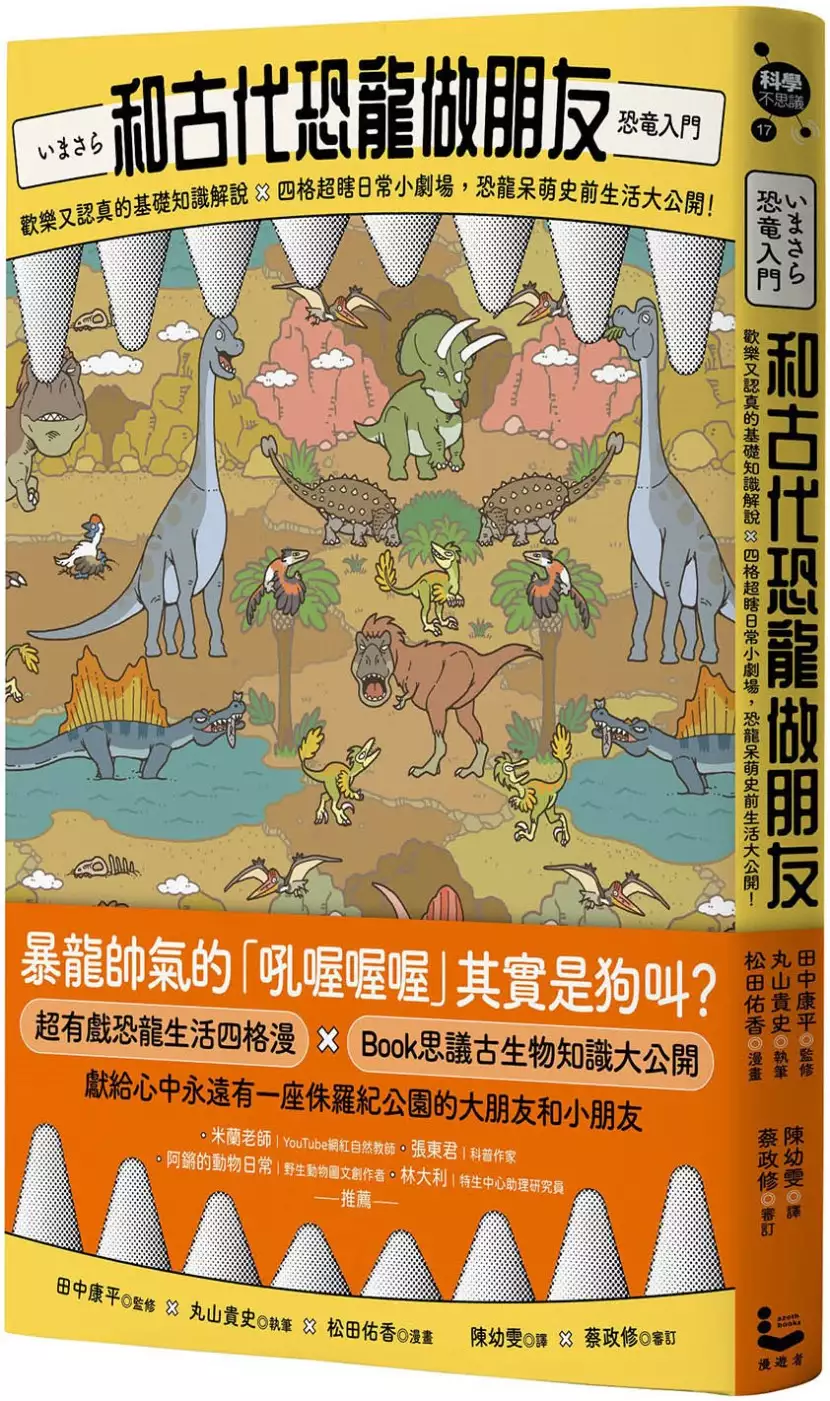

和古代恐龍做朋友:歡樂又認真的基礎知識解說X四格超瞎日常小劇場,恐龍呆萌史前生活大公開!

為了解決氧氣濃度過高 的問題,作者田中康平,丸山貴史,松田佑香 這樣論述:

暴龍帥氣的「吼喔喔喔」其實是狗叫? 超有戲恐龍生活四格漫X Book思議古生物知識大公開 獻給心中永遠有一座侏羅紀公園的大朋友和小朋友 恐龍是爬蟲類,哥吉拉是哺乳類啦! 恐龍長大不會變成哥吉拉啦!歸剛欸! 恐龍學者認真分享基礎知識+近年新發現 爆笑日常四格漫畫帶你走進史前時代,看恐龍吵吵鬧鬧過生活 特別邀請古生物學家蔡政修審訂中文版 ・骨頭裡藏氣囊,15公尺長的腕龍,體重意外輕盈,可能跟腦子只有網球大也有點關係⋯⋯ ・暴龍帥氣的「吼喔喔喔」是人類想像出來的,真正的恐龍叫聲可能是叭叭叭或嗶嗶嗶 ・厚頭龍用頭打架很危險,一不小心頸椎就骨折了,但拿

來當安全帽用就很剛好。 ・迅猛龍去掉尾巴,跟一條柴犬差不多大,小朋友不用怕被叼走,但小心牠騎到你背上! ・副櫛龍令人印象深刻的頭冠居然是用來呼喊愛情的!叭叭叭我的愛你在哪? ・父愛如山的竊蛋龍血淚控訴:「我根本沒偷蛋,是在孵蛋好嗎?」 ・掠食龍出生只有3.4公斤,不到三個月就長到40公斤,到底是嗑了什麼? ・哆啦A夢劇場版《大雄的恐龍》裡的蛇頸龍其實不是恐龍,也不會生蛋! ・《侏羅紀世界》裡的超大型海洋霸主滄龍也不是恐龍,而是大型蜥蜴唷! ・現實版的《侏儸紀公園》上演?2017年發現琥珀裡有恐龍血,複製恐龍要成真了嗎? 對恐龍這種相當受歡迎的古生物,我們總是

充滿了幻想。無論是在電影裡或是動畫裡,都充滿了許多美麗又迷人的誤會,《侏羅紀公園》裡暴龍的叫聲其實是狗吠的聲音,在哆啦A夢劇場版《大雄的恐龍》裡的蛇頸龍其實也不是恐龍,並不會產卵,而是胎生。 《和古代恐龍做朋友》由日本恐龍學者監修,精選大家最有興趣的恐龍們及時代相近的古生物,介紹相關基礎知識,輔以有趣的恐龍日常生活四格漫畫,期待各位在認識恐龍之餘,更走進牠們的生活。像是很多人都以為越大隻的恐龍可以活得越久,但暴龍最長只活了30歲。始祖鳥看名字會以為是鳥類的祖先,其實牠根本就飛不起來。此外,隨著新發現越來越多,會發現恐龍的外型不是固定的,會不斷修正,常常不知不覺就變得判若兩龍。

比起圖鑑式的介紹,《和古代恐龍做朋友》帶我們深入恐龍的生活與習性,輕鬆歡樂的氛圍,可愛又吐槽的對話,彷彿恐龍就住在隔壁,那麼真實又自然。 吼吼吼吼推薦 米蘭老師 YouTube網紅自然教師 張東君 科普作家 阿鏘的動物日常 野生動物圖文創作者 林大利. 特生中心助理研究員

氧氣濃度過高的網路口碑排行榜

-

#1.植物過度生長,氧氣濃度過高,會對其他生物造成什麼危害?

氧氣 把甲烷氧化成二氧化碳,後者作為溫室氣體不如前者高效,而植物又可以吸收二氧化碳釋放出氧氣,這就形成了一個正反饋的迴圈,導致大氣中氧氣含量越 ... 於 nonglinyumu.com -

#2.高流量鼻導管在肺部疾患的運用 - 防癆協會

「高流量鼻導管」( High-flow nasal cannula )是. 一種較新式的氧氣治療設備,經由放置在鼻孔的大孔徑鼻導管,可以提供病患穩. 定的氧氣濃度、溫度和濕度的高流量 ... 於 www.tb.org.tw -

#3.二氧化碳過量悶出臉紅心跳

二氧化碳是人體呼吸作用所產生的氣體,哪些因素會導致其濃度過高? 冬天天氣冷,緊閉門窗,甚至開暖氣,導致空氣中的氧氣消耗更快,有何自保之道? 查查 ... 於 www.mdnkids.com -

#4.缺氧

正常環境空氣的氧濃度為20.9% v/v。當氧濃度低於19.5% v/v 時,即視為缺氧的空氣。當氧濃度低於16% v/v 時,對人體可能會造成危險。 ... 一般人常會忽略氧氣濃度過高也會造成 ... 於 www.honeywellanalytics.com -

#5.認識高壓氧治療 - 衛生福利部桃園醫院

是一種間斷性、高濃度而短時間的氧氣呼吸治療法。高壓氧治療為將病人置於一個完全密閉的壓力艙內, 治療時會將艙內壓力加壓及使病患呼吸 ... 於 www.tygh.mohw.gov.tw -

#6.缺氧:發生的症狀、造成的原因、如何診斷與治療方法

缺氧(Hypoxia)是身體組織含氧量少的情形,是由低血氧症(Hypoxemia)引起的,也就是血液中的氧氣濃度,低於正常水平。有時,缺氧一詞概括了缺氧及低血氧症兩種情況,這兩 ... 於 helloyishi.com.tw -

#7.臨床指南

利用【壓力過高】限值. ... 氧氣濃度感應器是Astral 100 的選購配件。 ... PEEP 過低. 通氣停止. 漏氣. 無排氣孔面罩(NV 面罩). 警報3. 氧氣濃度. 血氧濃度. 於 document.resmed.com -

#8.過氧化氫 - 國家環境毒物研究中心

過氧化氫. Hydrogen Peroxide. 過氧化氫是不穩定的物質,容易與氧氣和水反應分解釋放出熱量。 高濃度的過氧化氫用作紡織品與紙張的漂白劑。 釋放於大氣中會非常迅速地 ... 於 nehrc.nhri.org.tw -

#9.性阻塞性肺病自我照顧手冊氧氣治療 - 台中榮民總醫院

如長期低濃度氧氣治. 療,其氧氣中毒傷害鮮少發生。 (三)二氧化碳滯留:慢性肺阻塞肺疾病病人若接受. 過高濃度氧氣時,會抑制呼吸,導致二氧化碳. 於 www3.vghtc.gov.tw -

#10.一氧化碳中毒對心臟功能的影響

碳對血紅素的親和力是氧氣的200 ~ 250 倍,. 因此在血液中一氧化碳很快的與 ... 一般人體內,COHb 濃度低於1%,過高的 ... 長期曝露在中、高濃度的一氧化碳時,會刺激. 於 www.tsim.org.tw -

#11.氧氣濃度過高會引起中毒嗎?恐龍時代(白堊紀 - GetIt01

氧氣是我們賴以生存的,因此有人會想當然以為氧氣濃度越高越好。殊不知,氧氣濃度過高是會引起中毒的。主要是氧氣可以產生氧自由基,會損傷生物膜結構,導致... 於 www.getit01.com -

#13.如何在Apple Watch Series 6 或Series 7 上使用「血氧濃度」App

「血氧濃度」App 可讓您依需求直接從手腕測量血液的氧氣濃度, ... 如果您休息時的心率過高(每分鐘心跳次數超過150 下),將無法順利測得血氧濃度。 於 support.apple.com -

#14.氧氣濃度過高會引起中毒嗎?恐龍時代氧氣濃度多高?會不會中毒?

氧氣是我們賴以生存的,因此有人會想當然以爲氧氣濃度越高越好。殊不知,氧氣濃度過高是會引起中毒的。主要是氧氣可以產生氧自由基,會損傷生物膜 ... 於 ppfocus.com -

#15.快樂缺氧是什麼?確診者隱形殺機怎麼防?2招沒搶到血氧機也 ...

陳日昌指出,正常來說,人體血氧濃度應高於93%,一旦低於93%就屬異常,低於90%就需以氧氣治療,低於80%恐損害器官功能;不過,陳日昌說,每個人對於缺 ... 於 www.bnext.com.tw -

#16.紅血球的氧氣運輸能力大比拼-血氧濃度

紅血球的氧氣運輸能力大比拼-血氧濃度. 血氧濃度(又稱為血氧飽和度oxygen saturation)指的是血液中含氧血紅素與總血紅素的比例,當血氧濃度長期都在相對較低的狀態 ... 於 www.narlabs.org.tw -

#17.氧中毒?沒錯! 這種生命元素過量攝入可導致肺損害

氧是自然界中最重要的生命元素,人每時每刻都需要氧氣的持續供給。 ... 措施,控制病人吸入的氧流量和血氧飽和度在93%以上,並且血氧分壓不能過高。 於 scitech.people.com.cn -

#18.氧的自述

以避免臭氧濃度過高而產生傷害。 臭氧的性質也比我「氧」活潑許多,. 臭氧是一種強烈的氧化劑,在常溫下就能. 氧化許多我「氧氣」不能氧化的物質,如銀、. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#19.如果地球的氧氣含量突然增加一倍,會發生什麼? - 小熊問答

而人類壽命也會很可能因為氧濃度過高而大大縮短。當然,富氧環境對生態環境的影響不可能僅限於人類。所有地球生物都會受到影響,整個生態環境會經歷 ... 於 bearask.com -

#21.氧氣輸送裝置使用不慎治療效果不佳

也由於高濃度長時間的使用氧氣對於肺或中樞神經系統會有毒性,所以氧氣治療 ... 吸收性肺泡塌陷、氧毒性及慢性肺疾病患過高氧氣濃度,反而抑制呼吸。 於 health.ltn.com.tw -

#22.氧氣中毒— Google 藝術與文化

吸入加壓的氧氣會導致人體組織中氧含量過高,從而形成高氧症。暴露在高壓氧氣中的類型不同,人體所受到的影響也不同。人體短時間內暴露在高於大氣中氧氣分壓的氧氣中會導致 ... 於 artsandculture.google.com -

#23.高強度間歇運動負荷前中後持續攝取高濃度氧氣

未達顯著差異(p>.05);心跳率曲線於兩種情況下,於整個過過. 程中幾乎沒有差異存在;血壓於高濃度氧氣的情況下,在高強度. 間歇運動負荷的前期,其收縮壓顯著的高於常氧下的 ... 於 ir.ntsu.edu.tw -

#24.氧氣是否有益無害? - 香港哮喘會

原來,氧氣過多對身體有害無益。高濃度氧氣可令肺膨脹不全及引起急性肺損傷。若病人有慢阻肺病,吸入過量氧氣可令部份患者換氣不足,身體積聚二氧化碳,嚴重時導致病人 ... 於 hkasthma.org.hk -

#25.儿童氧疗技术

氧疗过程应尽可能做好加温湿化,并监测脉搏、氧饱和度,避免血氧过高或过 ... 氧疗是指利用高于大气浓度的氧气进行给氧治疗的方法,以提高患者体内血 ... 於 rs.yiigle.com -

#26.德國DEDAKJ 除菌更安心家用老人制氧機吸氧氧氣帶霧化93 ...

... 防止進氣、排氣堵塞引起溫度過高而造成停機或濃度下降『購買須知』 下單前請慎重 ... 德國DEDAKJ 除菌更安心家用老人制氧機吸氧氧氣帶霧化93%高氧濃度送變壓器爆款. 於 shopee.tw -

#27.氧氣濃度- 愈高愈好? - TMU IR

原來,癥結在於吸入較高濃度的氧. 氣會把體內的氮氣“洗出”。氮氣在人. 體中,來去自如,平均地分布在肺泡、. 血液、細胞液中。當100%濃度的氧氣吸. 於 libir.tmu.edu.tw -

#28.paper-16.pdf - 中華民國高壓暨海底醫學會

Air Break – 指的是在高壓氧治療中,將呼吸的100%氧氣切換成空氣的過程,以 ... Retinopathy prematurity – 在早產兒因為氧氣濃度過高而造成的視網膜 ... 於 www.hbo.org.tw -

#29.氧氣毒性的傷害@ 家的聚寶盆不落閣 - 隨意窩

低血氧症的定義臨床上把血中氧氣濃度不足稱為「低血氧症」,定義上乃是在呼吸一般 ... 對於肺氣腫的老年病患,雖然臨床上常出現氣喘現象,但是過高濃度的氧氣治療不但 ... 於 blog.xuite.net -

#30.血氧_百度百科

血氧,是指血液中的氧氣,人體正常血氧飽和度為95%以上。血液中含氧量越高,人的新陳代謝就越好。當然血氧含量高並不是一個好的現象,人體內的血氧都是有一定的飽和度 ... 於 baike.baidu.hk -

#31.高雄榮總肺高壓專業治療中心-傳統藥物治療

氧氣使用濃度量足夠即可,太高的氧氣濃度反而會對身體有害。 ... 應避免多攝取上述食物,否則可能造成體內鉀離子濃度過高,進而會引起心律不整。 於 www3.vghks.gov.tw -

#32.醫師觀點: 新冠肺炎COVID-19疫情期間,血氧數據如何幫助提早 ...

既然提到肺炎,許多人第一個聯想到:血氧濃度能不能用來確診新冠肺炎COVID-19 ? ... 神經系統對於氧氣的敏感度,儘管肺部氧氣量不足,我們的大腦不知道自己正處於缺氧 ... 於 www.garmin.com -

#33.有種累叫「慢性缺氧」一張表自測是不是高危險族群 - 元氣網

美國分子生物學家萊文博士曾說過:“缺氧是造成許多疾病的主因之一。 ... 再加上腦組織不能儲存氧氣和葡萄糖,完全依靠血液攜帶的氧氣維持正常生理 ... 於 health.udn.com -

#34.身體缺氧加速腦細胞死亡!6方法提高體內含氧量 - 早安健康

全身的氧氣和營養素是透過血液來搬運,因此一旦血液循環不良,就會造成 ... 人體總合的約2%,卻占了體內氧氣消耗的20%,比起身體的其他細胞需要更高的 ... 於 www.edh.tw -

#35.人體血氧含量的正常值為:動脈血150-230ml/L

在這種血氧供不應求的狀態下,運動者的心肌會出現急性缺血、心臟停搏和腦血中斷,進而發生運動性心臟猝死和腦性猝死。 但同時,血氧含量也並不是越高越好,而應保持在正常 ... 於 cofacts.tw -

#36.[醫學]何謂氧中毒?! - 潛水書記

當氧的濃度過高時,也會發生不良結果。氧濃度超過40%時,就有可能發生氧中毒,吸入濃度為40%-60%的氧時,主要呈肺型 ... 於 blueoceandiverecord.blogspot.com -

#37.衛教文章Medication queries - 大千綜合醫院

5 呼吸器使用超過50%氧氣濃度可能會對身體造成傷害,但低流量之氧氣治療並不常見。 ... 氧氣濃縮機:電動式,將空氣抽過高分子聚合膜或氮氣吸附劑, 於 www.dachien.com.tw -

#38.預防侷限空間作業場所空氣含氧量不足,將導致勞工受傷或死亡

暴露於含氧量80%以上之環境中數小時或50%以上24小時,將會影響呼吸系統及中樞神經系統,且長期暴露於高濃度或高壓之氧氣下會造成嚴重的肺部組織腫大及結疤。 於 www.ilosh.gov.tw -

#39.不缺氧而吸氧反而有害身體健康。 “呼吸空氣時 - Facebook

“正常人吸氧過多會帶來氧中毒等一系列問題。氧氣過於充沛將導致身體一系列過強的氧化反應,氧中毒和吸氧時間密切相關,時間越長,越容易發生氧中毒。 進入體內的氧還會產生 ... 於 m.facebook.com -

#40.新生兒呼吸道疾病-Dr.方の幼兒學園-安安婦幼中心

針對輕度胎便吸入症候群的患者、可給予氧氣幫助胎便的吸收;對於較嚴重的患童應給予高濃度氧氣治療,必要時給呼吸器、靜脈注射血管擴張劑或用吸入性一氧化氮治療,並 ... 於 www.anantainan.com -

#41.小心!空氣吸太多會讓你氧化過快!

此觀念的誤解在於,我們吸入多少氧氣,並不代表體內就能有多少氧量。 ... 的情況,認為只有暴露在氧氣濃度過高的條件下,才會有吸氧中毒的症狀產生。 於 naturedent.pixnet.net -

#42.認識一氧化碳中毒 - 道安醫院

... 的組織,並且血液中一氧化碳濃度過高,會造成血液中僅存氧氣也不易被釋放到組織內,造成組織細胞的缺氧,進而影響起人體器官的運作,尤其是代謝速率很高的器官,像 ... 於 www.xn--49s714js3a73j.tw -

#43.氧濃度越高越好?警惕氧過量和氧中毒! - 每日頭條

長時間吸入高濃度氧可造成嚴重的急性肺損傷,這通常是致命的。 高濃度氧導致急性肺損傷的嚴重程度通常與血液氧分壓和暴露時間成正比。高濃度氧會產生大量 ... 於 kknews.cc -

#44.氧氣治療 - 臺北榮民總醫院胸腔部

一般而言,氧氣治療的目的,就是要治療氧氣不足,或叫做血氧過低症,同時減少呼吸系統及心臟的負荷, ... 高濃度的氧氣會造成吸收性的肺膨脹不全。 於 wd.vghtpe.gov.tw -

#45.慢性阻塞性肺病之氧氣治療及呼吸器使用

4 二氧化碳過高:. 慢性阻塞性肺病病人,若給予較高的氧氣流量或濃度,使得血液中氧氣分. 壓過高,會抑制呼吸驅力,而使二氧化碳堆積無法由肺排出。病人會有嗜. 於 asthma-copd.tw -

#46.醫用氧氣之簡介及臨床應用/陳怡靜、陳立奇 - 藥學雜誌電子報 ...

(2)使用高濃度氧氣治療,可能會因為氧氣產生的毒性代謝物造成組織的DNA、脂質 ... (8)必須了解血氧過低及二氧化碳過高的症狀,以便做緊急處理或送醫。 於 jtp.taiwan-pharma.org.tw -

#47.呼吸衰竭 - 高點醫護網

高點建國醫護網,呼吸衰竭,肺血管,呼吸道,肺血管疾病,呼吸困難,慢性呼吸, ... 嚴重(PaO2 < 30mmHg):抑制呼吸中樞吸入O2 濃度為10% 時,50%;吸入O2 濃度5% 時,通氣 ... 於 doctor.get.com.tw -

#48.假如空气中氧气浓度稍微变高(例如变成22 - 知乎

个人觉得,人体对环境是有一定适应能力的,好比人上了高原过一段时间也是会适应的,那氧气含量微小的增加并不会带来太大影响。 另外想说知乎里竟然还会出现一楼那种“百度 ... 於 www.zhihu.com -

#49.安全用氧 - 大林慈濟醫院

二、氧氣治療多半使用的是低濃度的氧氣,一般而言是安全有效的,副作用鮮少發生,若有大半發生在長期高濃度氧氣使用、氧氣流量調節不當,或吸入裝置 ... 於 dalin.tzuchi.com.tw -

#50.很多人都誤會了!不是「氧氣不足」,跑步跑到喘不過氣是因為...

不少人提過這個問題,最近又有跑者以為是「氧氣不足」,所以喘氣時就大口吸氣。但運動強度增加時人之所以會變喘是因為肺部中的二氧化碳濃度增加, ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#51.假如地球上的氧氣突然翻一倍,10年後的地球會是什麼樣?

地球大部分生物已經在現在的氧氣濃度環境下生存了上億年。 ... 稍高濃度氧氣與細胞中的氧化酶發生反應,可產生過氧化氫,進而變成脂褐素,能加加速 ... 於 changepw.com -

#52.一氧化碳中毒

毒個案並不算罕見,且個案在中毒事件過. 後有發生神經學後遺症之可能性,因此在 ... 一氧化碳與血紅素的親和力約是氧氣與 ... 碳的半衰期隨給予病人的氧氣濃度及壓力. 於 www.tafm.org.tw -

#53.COVID-19 病人血氧監測注意事項

血氧濃度計是一種幫助您監測血液中氧氣濃度的設備。這是一. 種非侵入性的監測,只需要幾秒鐘就可以知道您的血氧濃度。 二、 ... 於 www.cdc.gov.tw -

#54.高氧健康中心::高氧介紹::甚麼是高氧 - 高氧保健艙

依據醫學研究,現代人普遍都處於缺氧的狀況,而人在高氧保健艙內利用壓力與吸收高濃度的氧氣,可以迅速補充體內不足的氧,使血氧升高,排出體內不良的氣體。 於 www.o2center.com.tw -

#55.【健康醫話】睡覺也能測! 智慧手錶監測血氧及時發現異常

有些患者,清醒時的血氧濃度可能是正常的,但是在睡眠時,可以長時間不呼吸,讓血液的氧氣濃度一直往下掉,甚至掉到80%以下,長期下來會造成高血壓,血壓 ... 於 www.rc.cch.org.tw -

#56.快樂缺氧在家猝死僅需半天?!4族群留意症狀,低血氧非確診 ...

而新冠肺炎的患者不只是因為肺部的發炎影響氧氣的交換,再來就是這個病毒會 ... 蘇彥伯醫師解釋,血液氧氣飽和濃度需靠血氧濃度計才有辦法監控數值, ... 於 gooddoctorweb.com -

#57.學習目標常見窒息劑(Asphyxiants) 常見窒息 ... - 台灣災難醫學會

濃度過高 會造成空氣中氧氣比例降低而缺氧. ▫ 市售燃料氣體在非自殺情形下要使人中毒致. 死並不容易. ▫ 傻傻分不清: 天然氣、液化石油氣、煤氣. 於 www.disaster.org.tw -

#58.首頁>>新生兒科>> 衛教資訊 - 馬偕紀念醫院

新生兒一過性呼吸急促是一種自限性疾病,其特徵為呼吸急促、胸部輕微凹陷、低血氧及偶爾發出呻吟聲。當出現發紺時,所需氧氣濃度通常不會太高。這種疾病通常發生在較大 ... 於 www.mmh.org.tw -

#59.【范姜治澐醫師】淺談高壓氧治療

高壓氧對人體有很多益處,但也不是百利而無一害,當病人長期處在氧氣濃度過高的環境下時,會產生氧氣中毒,若中毒部位在中樞神經,會有全身抽搐、肢體 ... 於 tw.wen8health.com -

#60.瞭解新生兒持續肺高壓 - NICU-PET

臟的血管中血壓較高(高血壓)。因此,. 出生後流入肺臟的血液增加不夠,在血. 流減少的情況下,人體未得到足夠氧氣。 PPHN 有什麼症狀? PPHN 症狀是因體內氧氣濃度過 ... 於 www.nicu-pet.com -

#61.氧氣治療 - 國泰綜合醫院

得到高濃度的氧氣,通常於居家使用,但是機體較 ... 供24-44%濃度的氧氣,可合併潮溼瓶(Ohio)使用。 ... 二氧化碳過高:慢性阻塞性肺疾病,若接受過多的. 氧氣,會 ... 於 www.cgh.org.tw -

#62.辦公室CO2濃度過高易昏睡增食慾

虎尾蘭被公認為天然的「空氣清道夫」,在約3.3坪大小的房間內,能吸收空氣中80%以上的有害氣體(如苯、甲醛和三氯乙烯)和重金屬微粒;夜晚時吸收大量二氧化碳,釋放氧氣 ... 於 www.uho.com.tw -

#63.衛教文章 - 大千健康醫療體系_大順醫院

5 呼吸器使用超過50%氧氣濃度可能會對身體造成傷害,但低流量之氧氣治療並不常見。 ... 氧氣濃縮機:電動式,將空氣抽過高分子聚合膜或氮氣吸附劑, 於 www.dashuen.com.tw -

#64.COVID-19如何悄無聲息地奪走患者的氧氣? - 國家地理雜誌

但這名病患的呼吸非常急促,幾乎是正常呼吸速率的三倍,他的嘴唇和手指也有點發青。塞姆直到檢查了血氧濃度,才真正明白他的病情有多嚴重。正常的血氧濃度 ... 於 www.natgeomedia.com -

#65.氧氣治療好壞一線間<美容新知> 媒體曾報導

臨床上把血中氧氣濃度不足稱為「低血氧症」,其定義是在呼吸一般空氣時, ... 對於肺氣腫的老年病患,雖然臨床上常出現氣喘現象,但過高濃度的氧氣治療. 於 www.atlantis.tw -

#66.身體缺氧該如何解決?9大良方提高血液含氧量 - 健康2.0

由於全身的氧氣和營養素是透過血液來搬運,因此一旦血液循環不良, ... 屬於醫療用純氧,氧氣濃度為90%,一般正常人吸入高濃度氧氣,容易有氧中毒的 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#67.氧氣使用疑似急性心肌梗塞的病患對於一年後死亡率並無顯著 ...

心肌梗塞是心肌細胞對於氧氣的供需落差造成缺血,最後造成細胞死亡。近來,根據AVOID試驗以及Cochrane 2016的研究,對於疑似心肌梗塞的病人若給予過高的氧氣濃度,可能 ... 於 www.sem.org.tw -

#68.三大徵兆顯示你可能「快樂缺氧」! 血氧低於95%就要注意

慢性病長期有高血壓、糖尿病的患者,容易有心臟衰竭的併發症,有可能會導致血氧濃度偏低,而有睡眠呼吸中止症的人,在睡眠時長時間部呼吸,導致血氧 ... 於 blog.worldgymtaiwan.com -

#69.減壓症

除了面臨高水壓外和呼吸高濃度的氣體外,人員還要受到低溫、高溫、水中有害 ... 氧氧濃度過低、供氣流量不足、氧氣需求量因工作加重而增加、和上升時氧氣分壓驟減等。 於 www.chimei.org.tw -

#70.長庚醫訊 長庚紀念醫院

當身體處在長期缺氧,血液中氧氣不足時,會有心跳變快、呼吸急促、發紺(嘴唇或是 ... 此外,長期氧氣治療的好處是可以提高並維持血中足夠的氧氣濃度,改善或減輕器官 ... 於 www.cgmh.org.tw -

#71.氧氣治療 順暢肺疾患者呼吸

將氧氣當作藥物來進行治療,就要用對流量、濃度、時間、頻率、供氧系統及給氧方式。 ... 二)氧氣濃縮機:為電動式,將空氣抽過高分子聚合膜或氮氣吸附劑,分離空氣中 ... 於 www.youth.com.tw -

#72.若地球大氣中的氧氣含量從百分之二十一提升到百分之九十

如果在短時間內接觸過高濃度的氧氣,很可能會導致氧氣含量過高,. 以至於人體氧化速度加快,導致氧中毒,而氧中毒會引發器官衰竭,甚至死亡。 因此,如果 ... 於 friask.com -

#73.苗栗縣政府消防局全球資訊網-友善列印

氧氣濃度 6-8% :呼吸停止,將在6-8分鐘內發生窒息死亡。 2.CO中毒原因 一氧化碳中毒多因通風不良、蓄積一氧化碳濃度過高所致,主要原因如下: 於 www.mlfd.gov.tw -

#74.血氧濃度是什麼?認識低血氧濃度的定義與症狀

一般來說,血氧濃度指的是紅血球攜帶氧氣的比例。 ... 當血氧濃度過低時,往往會在呼吸系統、心血管系統和神經系統,出現不同症狀的反應:. 於 blog.health2sync.com -

#75.無痛、非侵入性、低緊迫 高壓氧治療適用這些常見病症!

您是否聽過高壓氧治療呢? ... 無痛的方式,讓毛孩進入大於1個大氣壓絕對值(ATA)的高壓氧治療艙中,短時間內透過自然呼吸將高濃度的氧氣吸入體內;藉 ... 於 www.vet.com.tw -

#76.快樂缺氧是什麼?隱形殺手嚴重恐猝死哪些徵兆要注意?

血氧濃度,又稱為血氧飽和度,為人體血液中的氧氣濃度。 ... 若血液含氧量不足導致血氧濃度過低時,就可能代表呼吸系統中的「肺部」,或循環系統中的 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#77.氧氣濃度值

氧氣濃度 值 · 主要症狀:胸口壓迫感、強烈灼傷之疼痛、咳嗽不止、噁心、暈眩、心肌衰遏、痙攣 · 氧氣濃度超過21%時,有嚴重的火災和爆炸危險性存在 · 暴露於氧含量80%以上數 ... 於 www.yalab.com.tw -

#78.早產兒視網膜病變 - 臺北市視障教育資源中心眼科知識

早產兒視網膜病變,在二十世紀初因為氧氣治療的出現才受到重視,因為早產兒出生 ... 生長因子濃度(母體無法繼續供應),因此視網膜血管會收縮且暫時停止生長(過高的氧壓 ... 於 trcvi.tmsb.tp.edu.tw -

#79.氣定神閒過日子淺談居家氧氣設備

一、, 吸入氧氣濃度減少,如高山上空氣稀薄。 ... 將空氣抽過高分子聚合膜或氮氣吸附劑,分離空氣中氧氣與氮氣(圖五),氧氣濃度92%-98%,常見機型為 ... 於 epaper.ntuh.gov.tw -

#80.什麼是肺水腫? - 康健知識庫

引起肺水腫的問題常見是心臟的問題,治療上以供給氧氣為第一原則,先維持正常的 ... 心肌症的成因可能包含血壓升高、吃入過高的鹽分,人體積留太多的水分、心肌感染 ... 於 kb.commonhealth.com.tw -

#81.氧氣濃度超過23%對人體有什麼危害? - 寶島庫

防火服在氧氣含量過高的空氣中也會燃燒,起不到任何保護作用。 當氧氣接觸易燃物、油、油脂或其它碳氫化合物時會形成爆炸物質。 當鋼瓶暴露在高溫或有 ... 於 www.baodao.cool -

#82.局限空間或通風不良場所使用乾冰,應防二氧化碳中毒或缺氧

二氧化碳會造成酸血症,影響呼吸中樞,空氣中較高濃度二氧化碳能取代氧氣,造成缺氧合併二氧化碳中毒。二氧化碳濃度小於2%尚未報告過對健康之危害,如濃度到達7.5%,則 ... 於 www.mol.gov.tw -

#83.振興醫療財團法人振興醫院氧療法

(二)換氣過低:慢性阻塞性肺疾病是由氧氣來驅動呼吸,故予高濃度氧氣會. 造成動脈血氧分壓過高,反而會抑制呼吸。 (三)肺擴張不全:吸入高濃度的氧氣,氧氣會被肺血流 ... 於 ghnd.chgh.org.tw -

#84.COPD的氧氣治療準則-大同醫護官方網站

但如果氧氣使用過量,COPD患者的呼吸速率和通氣量會有下降的趨勢。 ... 意思是體內對於氧氣濃度變化的反應提高了,也就是說如果COPD患者吸入較高濃度的氧氣, ... 於 tmhtc.net -

#85.加速傷口癒合的創新研究:波爾效應與奈米光療 - 科技大觀園

病患需要待在特殊的壓力艙,呼吸純氧來增加血液含氧濃度,藉此提高傷口組織的氧濃度。但這種方式不僅成本高昂,且因是全身性供氧,可能造成身體其他部位氧氣濃度過高, ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#86.「新聞」105/11/07-二氧化碳過高 - 臺南市環保局-室內空氣品 ...

當室內人口密度過高,或是通風不佳時,就容易造成二氧化碳濃度持續累積。同時,其他污染物的濃度也會相對提高,也因此「二氧化碳濃度」被視為室內空氣品質良好與否的重要 ... 於 www.js-ene.com -

#87.二氧化碳中毒之認定參考指引 - 勞動部職業安全衛生署

由於二氧化碳過高引起·自從室內空氣污染及“病態大樓症候群”(Sick building ... 非因氧氣不夠的情形·在高濃度急性暴露下,主要的立即毒害是作用在中樞神. 於 www.osha.gov.tw -

#88.用氧-居家照護注意事項

血氧飽和濃度≦90%的缺氧狀況,則需要長期使用氧氣:. (取自:國民健康署-肺阻塞之多少) ... 二氧化碳過高症狀:嗜睡、晨間頭痛、意識混亂等症狀。 於 www.tyh.com.tw -

#89.氧中毒(Oxygen toxicity)_胸腔內科_成人常見疾病 - kenkon健康網

在新生兒,如果吸入50%以上的氧氣就有可能引起視網膜的病變,因為氧氣過多會造成血管收縮,視網膜的血管收縮會造成血液供應不佳,形成壞死、纖維化和視網膜剝離,甚至失明 ... 於 www.kenkon.com.tw -

#90.無色無味很致命的一氧化碳中毒(懶人包) - 愛長照

一氧化碳與血紅素的親和力比氧氣與血紅素的親和力還高上兩三百倍,因此當環境的一氧化碳濃度過高,我們體內的血紅素就無法與氧氣結合,而改與一氧化碳 ... 於 www.ilong-termcare.com -

#91.氧氣中毒

吸入加壓的氧氣會導致人體組織中氧含量過高,從而形成高氧症(英語:hyperoxia)。暴露在高壓氧氣中的類型不同,人體所受到的影響也不同。人體短時間內暴露在高於大氣中 ... 於 www.wikiwand.com -

#92.CO 中毒之嚴重性

在氧氣不足的環境下,瓦斯燃燒不完全,而產生無色無味的一氧 ... 氧氣濃度對人體之影響: ... 一氧化碳中毒多因通風不良、蓄積一氧化碳濃度過高所致,主要原. 因如下:. 於 webc1.must.edu.tw -

#93.新知分享-航太及海底醫學研究所

然而,吸入加壓的氧氣會導致人體組織中氧含量過高,從而形成高氧症。暴露在高壓氧氣中的類型不同,人體所受到的影響也不同。人體短時間內暴露在高於大氣中 ... 於 wwwndmc.ndmctsgh.edu.tw -

#94.為什麼氧氣含量過高會發生氧氣中毒? - 劇多

其實早在19世紀中葉,保爾·伯特就發現,純氧會引起動物中毒,人類同理。 在純氧環境下,氧氣對所有的細胞都有毒害作用,吸入過多,會引起肺部毛細血管 ... 於 www.juduo.cc -

#95.高濃度氧氣貯藏對果實品質之影響

在酪梨、檸檬、櫻桃的呼吸率及乙烯產生量表現上,會因高濃度氧氣處理. 而有上升的現象,以及因高濃度 ... 高氧處理是否能改善因二氧化碳濃度過高所產生的障礙及異味。 於 www.tdais.gov.tw -

#96.氧中毒 - 中文百科知識

所謂的“氧中毒”是在使用密閉式呼吸面罩下吸入高濃度的氧氣(濃度>70%),且超過24小時;或在高壓氧環境下,超過5小時有可能發生氧中毒。 目前,醫學報導“氧中毒”的病例 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#97.呼吸治療原理與肺部復原

吸器使用而且超過50%氧氣濃度的病患。長期低流量. 之氧氣治療鮮有報告造成氧氣傷害,大家並認定是好. 處大於害處。 • (2)二氧化碳滯留. 慢性阻塞性肺病患者使用過高 ... 於 www.tpa.org.tw -

#98.小心!空氣吸太多,會讓你「氧化」過快 - 無恙森林

若一昧大吸大吐,肺部裡二氧化碳的濃度就會被沖淡且被過量排出體外,此不僅 ... 認為只有暴露在氧氣濃度過高的條件下,才會有吸氧中毒的症狀產生。 於 alliswell.tw