水產養殖系 大學的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦國立屏東科技大學生物統計小組寫的 生物統計學(第五版) 和戴昌鳳,鄭有容的 台灣珊瑚全圖鑑(上):石珊瑚都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新文京 和貓頭鷹所出版 。

國立臺北科技大學 環境工程與管理研究所 PETER HECK、胡憲倫所指導 盧卡斯的 使用生命週期評估方法研究台灣商業魚菜共生系統之環境衝擊影響 (2021),提出水產養殖系 大學關鍵因素是什麼,來自於Aquaponics、Life Cycle Assessment、Sustainability、Conventional Agriculture、Hydroponics、Aquaculture。

而第二篇論文國立澎湖科技大學 水產養殖系水產資源與養殖碩士班 施志昀、江國辰所指導 曾彥博的 澎湖海域光手滑面蟹 Etisus laevimanus (Randall, 1840) 生物學研究 (2021),提出因為有 光手滑面蟹、生物學研究、生殖生物學、室內養殖的重點而找出了 水產養殖系 大學的解答。

生物統計學(第五版)

為了解決水產養殖系 大學 的問題,作者國立屏東科技大學生物統計小組 這樣論述:

本書由國立屏東科技大學生物統計小組教師彙整與編撰,主要目的在於建立讀者農業科技研究之基礎,有助於未來從事農業科技活動之進展。 考量農學院不同領域之參與,書中以多樣化方式呈現。農業的範圍涵蓋農、林、漁、牧各有其特色的知識與技術,但在綜合整理及分析資訊上的原理是共通的,在編撰原則上,藉由各領域中對生物統計應用熟悉之教師共同彙整,編輯農學院通用之生物統計教材,以資源共享並提昇教學效果。 本書自第一版起即以減少公式推演、簡要說明及多樣化例題應用為主要特色,希望藉此建立同學信心與實力。書中集結眾多生物相關案例,以不同的統計方法進行計算,透過數據的收集、整理與分析,得到

一具有普遍且正確性高的推論結果,這在實驗與生活應用上有相當大的幫助。 第五版除針對各章節內容的更新之外,尚依據教學需求,進行第九章內容的增修;以及為提高無母數統計檢定法的應用性,特別商請生物科技系蔡添順老師加入R語言之使用範例,希望能讓使用者更容易進入生物統計之應用與操作。 本書專為大專院校生物統計學課程設計編寫,做為教科書用,書中不提供解答,解答僅提供給採用本書做為課程指定教科書的授課教師。自學讀者選購前請自行斟酌,我們無法個別提供解答給自學讀者。

水產養殖系 大學進入發燒排行的影片

免費訂閱草地狀元,讓黃西田帶你看見台灣職人的精神↓↓

https://www.youtube.com/user/set29itake

更多最新消息與活動資訊,請前往草地狀元FB粉絲頁↓↓

https://www.facebook.com/set.careermaster

最夯店家資訊,請前往草地狀元部落格↓↓

http://blog.iset.com.tw/careermaster/

使用生命週期評估方法研究台灣商業魚菜共生系統之環境衝擊影響

為了解決水產養殖系 大學 的問題,作者盧卡斯 這樣論述:

台灣作為島國,由於可供耕作的土地面積有限,因此在糧食方面高度依賴進口。由於氣候變遷影響,每年糧食產量將會減少,同時由於人口持續增長,糧食需求將持續增加。本研究在過往的研究案例中過往的研究主要是針對農業上使用化石燃料、化肥和殺蟲劑等行為對環境和人類健康產生的負面影響。因此,有必要發展和改進現今農業的流程,以解決傳統糧食生產系統引起的例如營養污染等不利影響,以提高永續性。魚菜共生是水培法和水產養殖的結合,有望成為一種永續的食品生產方法。這種方法在近年來越來越流行,因為此方法對環境的衝擊影響低於其他農業類型。因此,探索魚菜共生系統對環境的影響可以為台灣的食品安全做出貢獻。因此,目前的研究使用了生命

週期評估 (LCA)工具來評估台灣宜蘭魚菜養殖場魚和生菜生產對環境的影響。從搖籃到農場大門的角度研究了兩個功能單位:1 公斤魚和 1 公斤生菜。本研究使用了SimaPro,並在方法學選擇了ReCiPe和累積能源需求 (CED) 方法,評估了全球變暖潛能值 (GWP)、陸地酸化 (TA)、淡水優養化化 (FWE)、海水優養化化 (MWE)、土地利用 (LU)、用水量 (WC) 和農場的能源需求等環境衝擊評估指標。1 kg 生菜會造成 11.48 kg CO2eq (GWP)、0.04 kg SO2eq (TA)、0.01 kg Peq (FWE)、1.2E-3 kg Neq (MWE)、1 m2

a eq (LU)、0.328 m3 (WC) 和207 兆焦耳 (CED)。 1 kg 魚會造成14.03 kg CO2eq (GWP)、0.049 kg SO2eq (TA)、0.012 kg Peq (FWE)、1.4E-3kg Neq (MWE)、1.22 m2a eq (LU)、0.402 m3 (WC) 和254 兆焦耳 (CED)。並將本研究結果與傳統農業、水培、氣培和水產養殖的等過往文獻研究進行了比較。 結果發現魚菜共生與其他的萵苣生產方式相比,魚菜共生在除了GWP 和 CED兩個衝擊指標以外,其餘的環境衝擊影響皆大於其他的生產方式。然而,環境永續性情境的分析結果表明,GWP、

TA、FWE、MWE、LU 和 CED這些類別的環境影響分別對於兩個功能單元可以顯著降低 70%、38%、58%、27%、14% 和 62%。可以通過用魚菜共生污泥代替肥料、加入黑水虻幼蟲作為魚飼料以及在溫室屋頂上加裝太陽能系統來降低環境衝擊。通過實施這些方法,魚菜共生系統的魚類生產將可以有比大多數的水產養殖系統更低的環境衝擊。因此,魚菜共生系統是相比於其他水產養殖系統、更有發展潛力的替代方案。對建議方法的優化以及對可行性的進一步評估將有助於對魚菜共生作為農業系統的永續性做出長期決策,進而為台灣的糧食安全做出貢獻。

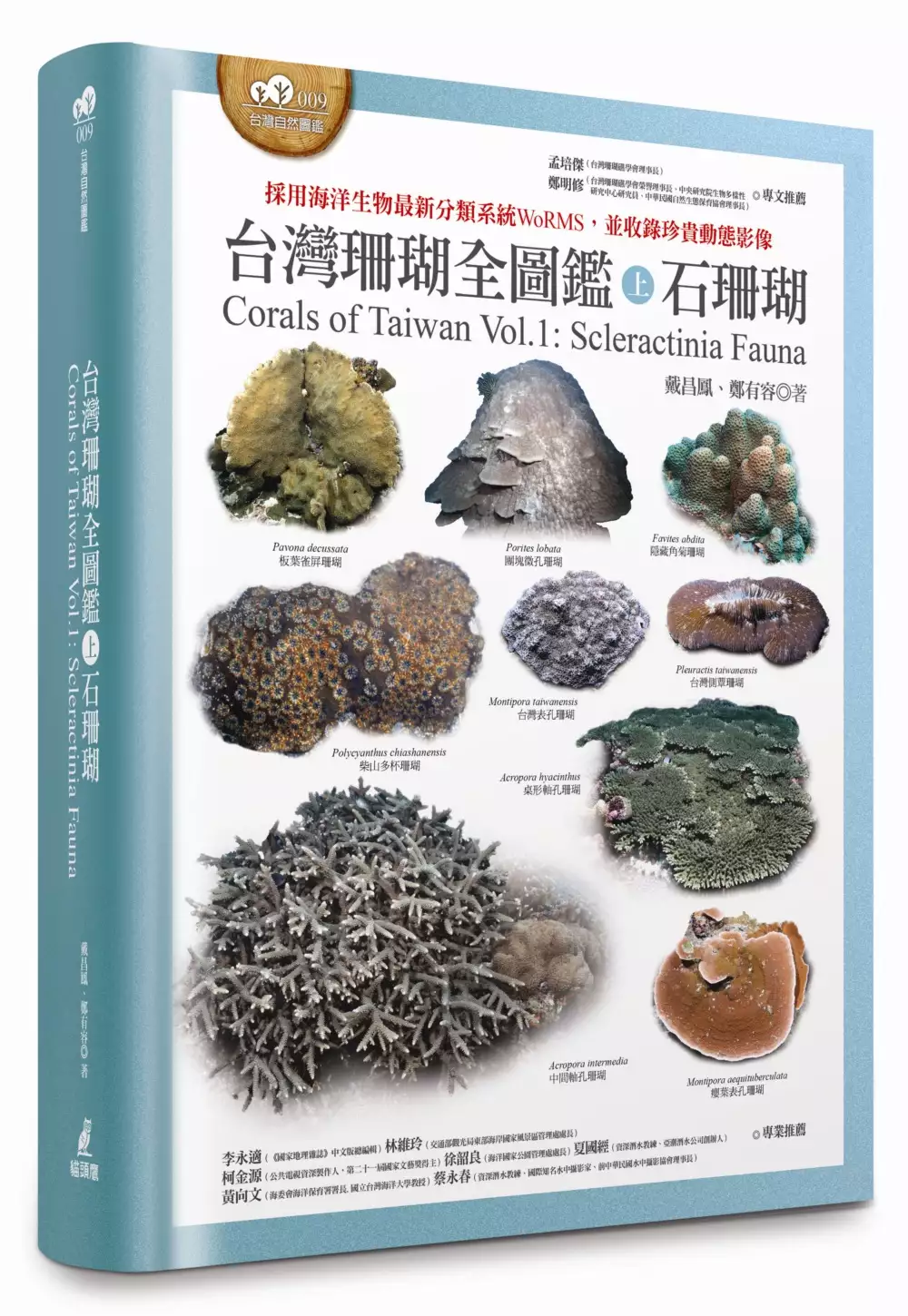

台灣珊瑚全圖鑑(上):石珊瑚

為了解決水產養殖系 大學 的問題,作者戴昌鳳,鄭有容 這樣論述:

沒有珊瑚,海洋將沒有生命! 台灣最完整的石珊瑚(造礁珊瑚)全紀錄首度問世。 ◎ 台灣第一本完整石珊瑚圖鑑,共收錄24科558種。 ◎ 收錄珍貴珊瑚生態影片,一窺珊瑚的成長動態。 ◎ 完全收錄稀有的深海石珊瑚骨骼標本 石珊瑚是什麼?又為什麼重要? 珊瑚礁由多種珊瑚群體所組成,是海洋中孕育最多生命的地方。雖然只佔海底面積的0.1%,卻提供25%的海洋物種生存所需,有「海洋的熱帶雨林」之稱。從食藻者至頂級掠食者,小至數毫米的鰕虎魚,大至體長超過10公尺的鯨鯊,以及瀕危的海龜、鯨豚等,都是這個龐大複雜生態系的一分子。 珊瑚是一群存在數百萬年,原始而多樣性很高的刺胞動物,包括俗稱的石珊瑚、軟珊瑚

、柳珊瑚、寶石珊瑚、黑角珊瑚、水螅珊瑚等。而在所有的珊瑚當中,只有石珊瑚目會形成實體的碳酸鈣骨骼,也是最主要的造礁珊瑚;其他珊瑚多具有八隻羽毛狀的觸手,統稱為八放珊瑚。 《台灣珊瑚全圖鑑》是目前物種清單最新的台灣珊瑚圖鑑,分上下兩卷,收錄了台灣周遭海域的全部珊瑚種類。上卷介紹所有的石珊瑚(造礁珊瑚),下卷收錄所有的八放珊瑚,共計49科824種。 權威海洋生物專家,調查台灣珊瑚40年成果總集結 作者為耶魯大學生物學博士,台大海洋所戴昌鳳教授。他自1979年開始在台灣海域從事潛水探索,從我國領海最南端的南沙、東沙群島,至最北端的彭佳嶼、棉花嶼及花瓶嶼等北方三島,踏足許多人未曾進入的海域,歷經

40餘年的時間,將台灣海域產的石珊瑚做了詳細描述和分類。 本書是為喜歡海洋生物、想要進一步認識珊瑚人士寫的參考書,也是作者從事台灣石珊瑚研究的全部成果,內容涵括他至今蒐集的石珊瑚種類多達24科558種,包括2個新命名科及4種未定科的種類,收錄種數超過迄今最完整的《台灣石珊瑚誌》(12科281種)近兩倍,也是至今唯一全中文書寫的石珊瑚全圖鑑。 依照海洋生物最新分類系統WoRMS排序物種 本書依據海洋生物專屬的最新分類系統WoRMS(World Register of Marine Species,世界海洋物種名錄),使用粒線體的基因序列,重新排序石珊瑚間的分類關係。將繁多的石珊瑚種類,以台灣

海域常見的形態一一收錄,對各種珊瑚的基本特徵提供描述。除此之外,也以實驗室內拍攝的珊瑚骨骼顯微照片,呈現難得一見的深海珊瑚紀錄。 石珊瑚專屬總論介紹,珍貴動態影片呈現海底珊瑚樣貌 作者並以深入的總論詳述石珊瑚的重要知識,包括全新的分類樹,其細部結構的變異、淺海與深海石珊瑚的關係、珊瑚共生藻與生命週期、珊瑚礁生態系、台灣海域的珊瑚礁群聚、觀察與紀錄、分類系統等等,以及36支珍貴的珊瑚紀錄影片,包括不同類群的產卵、群聚、共生、白化與死亡等,完整介紹這個賦予海洋生命的奇妙生物群。

澎湖海域光手滑面蟹 Etisus laevimanus (Randall, 1840) 生物學研究

為了解決水產養殖系 大學 的問題,作者曾彥博 這樣論述:

在澎湖俗稱「大狗仔」的光手滑面蟹Etisus laevimanus (Randall, 1840) 為澎湖潮間帶常見的蟹類之一,為探討本種蟹之生物學,本研究透過野外調查及室內養殖,對其進行一系列生物學研究。研究結果顯示,在體型方面,雄、雌蟹之最大頭胸甲長分別為37.82mm、32.02mm;最大頭胸甲寬分別為61.50mm、49.67mm;最重體重分別為66.25g、30.32g。迴歸分析之結果顯示,雄蟹螯足之正異速成長特性較雌蟹明顯;而雌蟹腹節之正異速成長特性則較雄蟹明顯;體重方面則是雄蟹重於雌蟹。以logistic curve推估本種之最小性成熟體型約為頭胸甲寬32.50mm,而本研究中

捕獲之最小抱卵個體則為頭胸甲寬17.23mm。經本研究調查,光手滑面蟹之總性比(雄:雌)約為1:0.6,且雄蟹多於雌蟹。生殖生物學方面,本種蟹之繁殖季約從3月下旬開始,至7月上旬結束,其中,生殖腺指數於4月達到高峰(10.99);肥滿度則於5月達到高峰(29.69);最高抱卵率亦在5月份,達45.13 %,抱卵數則介於756 – 57,475粒。室內育苗方面,在水溫 27 ± 1℃、鹽度 35 ± 1‰之環境條件下,卵粒在第8日發育出眼點、第12至13日孵化,卵徑亦由0.40 × 0.39mm (剛抱卵) 成長至0.52 × 0.50mm (孵化前)。孵化後幼苗在水溫 27 ± 1℃、鹽度 3

4 ± 1‰之環境下,由蚤狀幼體(Zoea)發育至稚蟹(Juvenile)約 21 天。