汎 德 永 業 毛 利率的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Compton, Eden Francis寫的 Anti-Trust 和Godoroja, Lucy的 A Button a Day: All Buttons Great and Small都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自 和所出版 。

國立臺灣大學 歷史學研究所 黃進興所指導 林易澄的 「中國經濟」的誕生:經濟治理、知識生產與公共想像(1906-1992) (2017),提出汎 德 永 業 毛 利率關鍵因素是什麼,來自於中國經濟、治理型態、國家建構、社會科學、知識生產、理性規劃、公共知識、梁啟超、張公權、何廉、孫冶方、陶希聖、費孝通。

而第二篇論文國立屏東科技大學 企業管理系所 謝惠元所指導 劉克勇的 運用品質機能展開與平衡計分卡建立績效衡量指標─以台灣筆記型電腦產業為例 (2007),提出因為有 品質機能展開、平衡計分卡、績效衡量指標、層級分析法的重點而找出了 汎 德 永 業 毛 利率的解答。

Anti-Trust

為了解決汎 德 永 業 毛 利率 的問題,作者Compton, Eden Francis 這樣論述:

Inspired by one of America’s most astounding David and Goliath stories. In 1900, at a time when the richest man in the world was John D. Rockefeller, and his company, Standard Oil, controlled 90% of the world’s oil supply, Ida Tarbell, whose father was destroyed by Rockefeller, takes on Standard

Oil and wins, breaking up the world’s biggest monopoly and changing anti-trust laws forever.

「中國經濟」的誕生:經濟治理、知識生產與公共想像(1906-1992)

為了解決汎 德 永 業 毛 利率 的問題,作者林易澄 這樣論述:

「呈現出整個中國經濟的知識」意味著什麼?這一知識過去未曾出現,卻在20世紀成為人們關注的重心。從這裡出發,這本論文將探討近代中國治理型態的重要變化:政府對民間經濟活動的直接治理。透過當時的經濟知識生產,第一線工作的人們留下的困惑、思考與可能性,本文將考察這一治理型態的轉變過程與其歷史意義。在其中,「中國經濟」並非早已既存的實體,而是清末以來,隨著政府與民間經濟活動越來越密切的聯繫,在雙方互動中,逐漸浮現與建構出來的一個空間。圍繞著這個空間,開啟了一套知識生產,一系列制度安排,與一連串伴隨著新的國家想像的政治工程。 在晚期中華帝國,政府並不直接掌控民間經濟活動,透過各種非正式組織與中間人

如士紳、專賣商人、胥吏、牙官,與之間接連結。這套體制使得政府能以精簡的官僚隊伍統治一個龐大的帝國,面對16世紀以來商業發展引起的社會變動,能夠因地制宜地處理,維持秩序的平衡。到了19世紀,由於內外的危機,各種非正式組織職能與其財政要求越發膨脹。從清末到民國,中國政府與民間經濟活動的連結越來越密切。這套間接治理體制的灰色地帶也隨之擴張,走向失控。來自西方的主權國家-世界貿易體系的衝擊,加重了帝國內部行政體制缺陷的惡化,在兩者的交會處,浮現出一種新的治理型態。此後,量入為出的財政,轉向量出為入的財政,無為的除弊節制,轉向有為的建設政治,傳統分層而間接的統治,將轉向一個全面而直接的治理。從政府到民間

,這個過程釋放出巨大的能量,也造成巨大的混亂,捲入了所有的人們。 這使得中國國內的經濟活動作為一個整體,開始被思考。為了掌握這個充滿能量與混亂的對象,一套新的關於經濟的整體知識、相伴的制度安排與權力關係,在摸索中逐漸開展。在裡面,並存著兩種相反而相依的傾向:由上而下全面榨取的行政控管,與透過知識調查、按照經濟領域自身的法則來治理。這個空間,吸引了各個位置與立場的人們投入其中,尋求著事實的捕捉與解釋,尋求著自身的利益,也尋求著公共性的藍圖。 民國時期中國政府行政能力不足,民間經濟活動又鬆散而缺乏組織,處在兩者之間,帶給財經官員與社會科學工作者巨大的困惑。他們發現在中國沒有西方意義上的

「經濟」,以應用他們學到的新知識。但這也使他們跨出移植的近代西歐知識,思考「中國經濟」的本質。從清末的財政清理開始,身處第一線的人們,既感到民間經濟組織之混亂、政府介入之必要,又察覺政府專斷管制的失效與危險。「什麼樣的治理才是有效的?」帶著這個困惑,在專制與無序之間,他們試圖生產一套貼近經濟活動本身的知識,以劃定介入與放任的界線,並從中建立一套制度安排,將政府與民間共同納入其中,使公權力與民間的經濟活動互相支持,也互相制約。 將這個未定型的政治-經濟空間化為有效知識的努力,在1920年代後半到1940年代達到高峰。面對1930年代的經濟危機與繼之而來的戰爭,在合理化中國經濟組織的目標下,

從自由主義到馬克思主義,從實地田野調查到總體經濟分析,來自西歐歷史經驗的經濟理論與知識工具被一一改造,以認識並回應中國的現實。在其中,他們打造出經濟的事物,也發現到種種非經濟的事物,並逐漸察覺到經濟知識與現實之間的距離,以及社會科學工作的政治性本質。 在1940年代的尾聲,政府與民間經濟在內戰與通膨下越發靠近。國家建構的強化,意圖加深對經濟活動的控管,卻反過來導致經濟失序的惡化。這一方面將整個中國推向思想激進化的浪潮,另一方面也促成整體性知識的嘗試,以回答現實。交錯著政治、經濟以至於倫理秩序的混亂與不安,面對這個領域,當專制與失序的兩難日益加劇,他們提出了一種新的人文科學設想,從總體經濟

知識的公共討論出發,詢問什麼樣的干預是合適的,並就此思考國家的可能樣貌。 另一批研究者,更進一步走向「跨出經濟領域的經濟治理」的思考。透過對帝國體制的重訪,他們採取了整體論的視角,試圖重建眼前失序中國的有機連結。他們將中國的經濟現代化放在歷史脈絡中,察覺構成了經濟領域的種種組織與制度並不只是經濟自身邏輯的產物,同時也是社會文化實踐的結果。過去無數中間人的協調工作,並非單靠政府的行政管理可以取代,也非市場的運作會自行填補。有效的經濟重建,將需要一個由所有經濟活動者共同參與生產的公共知識,需要讓作為客體的他們,也成為這個空間的主體。 1949年後,這個空間為黨國的單一聲音所回答,整體知

識的生產與其公共想像的構築戛然中止。然而,這並不只是一個過渡時期的遙遠故事。當建立近代以來最強大的行政官僚機器,中共當局卻也發現,在表面上一目了然的計劃經濟體制下,始終有著各種看不見的經濟要素無法掌握。政府規劃與民間經濟運作的落差,並不像馬克思主義經濟學者所想,將被革命解答。當經濟知識生產被全面控制,失去公共討論,政府將發現自己不得不面對各種在經濟要素之外的人的問題,必須在計算社會主義經濟的內在合理性時,去思考「國家」與「經濟」究竟是什麼。 這些問題,最終在1980年代以建立市場經濟制度作為答覆,但是那些在國家與經濟建構產生的巨大知識中未能被納入的事物,卻並不因此消失。在中國的政府能力與

經濟組織都更加強大,「中國經濟」彷彿已經成為實體的今天,它們依舊在暗處徘徊,對之提出質疑,等待著回答。像是說著,那被稱之為「中國經濟」的,仍然尚未完成,而1940年代經濟知識生產與公共討論構想的回聲,仍然飄盪在我們的耳邊。

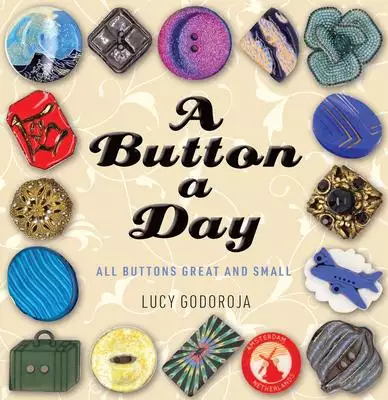

A Button a Day: All Buttons Great and Small

為了解決汎 德 永 業 毛 利率 的問題,作者Godoroja, Lucy 這樣論述:

Full of quirky images and insightful stories, A Button a Day is an exploration of the craftsmanship and peculiar history of buttons. From being regulated by law to revolutionized by emerging technologies, these seemingly simple objects have a complex story.

運用品質機能展開與平衡計分卡建立績效衡量指標─以台灣筆記型電腦產業為例

為了解決汎 德 永 業 毛 利率 的問題,作者劉克勇 這樣論述:

本研究主要是以平衡計分卡(Balance Scorecard, BSC)為架構,運用品質機能展開(Quality Function Deployment, QFD)之方式對顧客需求做機能性之展開,以這二項策略工具針對台灣筆記型電腦的顧客需求與廠商的績效衡量指標,做一全面性的分析研究。以台灣地區從事筆記型電腦之研發、工程、業務、採購與管理人員為對象,採取層級分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)的問卷調查方式。 研究發現平衡計分卡四項策略構面的權重為:財務21.77%、顧客35.74%、內部流程23.17%、學習與成長19.31%。顧客的權重高達35.7

4%,是學習與成長的1.85倍,顯示企業重視外部顧客而較不重視內部顧客、重視市場吸引力的大小而較不重視資源能力的累積。以顧客的策略目標而言,品牌最受重視,權重22.92%,而價格權重最低,僅17.02%,顯示顧客對實質產品與服務的重視度下降,轉向對企業品牌形象的重視,且低價策略似乎光環不再。以內部流程的策略目標而言,品牌(增加品牌知名度、提高品牌形象)最受重視,權重25.74%,而產品開發能力權重最低,僅16.73%,顯示企業對於創新的喜好方式有所改變,從產品本身的創新轉移至品牌的創新與行銷方式的創新等。以財務的績效衡量指標而言,稅後淨利率最受重視,權重達28.46%,而銷貨收入成長率權重最低

,僅有11.44%,顯示生存與永續經營為最重要的事、業務的擴張不是增加獲利的保證。以學習與成長的績效衡量指標而言,企業所重視的三項較內隱的能力(專業21.38%、溝通18.89%、管理17.03%)權重最高,而三項較外顯的指標(提案建議採納比率16.63%、提案建議數13.53%、在職進修比率12.53%、)權重較低,顯示企業在此反而較重視領先指標。 本研究發現品質機能展開、平衡計分卡與層級分析法這三項工具在使用上具有相當程度的互補性,可因產業的差異進行不同的調整與結合,提供企業對於策略目標與績效衡量指標之重要性與權重比例之參考。