汐止洗機車的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦燕子寫的 等你回來,雖然你從未離開 和關曉榮的 八尺門:再現2%的希望與奮鬥都 可以從中找到所需的評價。

另外網站汐止自助洗車'DZ93ED6'也說明:[新北汐止店]廖怡塵全民瘋車Bar 大陸幣換算 自助洗車好輕鬆HONDA全車系洗給你看- 廖怡塵【全民瘋車Bar】 [新北汐止店]金家好媳婦三立一家人EP.104 ...

這兩本書分別來自方智 和南方家園所出版 。

國立高雄師範大學 國文教學碩士班 杜明德所指導 蘇暉中的 90年代後台灣在地旅遊書寫研究 (2011),提出汐止洗機車關鍵因素是什麼,來自於台灣旅遊、旅遊書寫、旅遊方式、旅遊主題、旅遊文類。

而第二篇論文國立臺灣大學 新聞研究所 林麗雲、徐梅屏所指導 江碩涵的 解構豪宅--宏盛帝寶的政經分析 (2008),提出因為有 宏盛帝寶、豪宅、政商關係、都市政治經濟學、國民黨黨國資本主義、台北市都市設計審議的重點而找出了 汐止洗機車的解答。

最後網站汐止釣蝦 - 百安堂仁心中醫診所則補充:Search: 汐止釣蝦- tw.ron-orp.ch. ... 外場服務員|釣蝦場洗車員|汽車美容作業員|製造業外場服務。 而這事件在多日後,我釐出四個部分,一是反暴力性侵 ...

等你回來,雖然你從未離開

為了解決汐止洗機車 的問題,作者燕子 這樣論述:

這是關於一對夫妻、關於一種稱為不離不棄的愛的患難真實人生。 更是一位腦傷病人勇敢努力面對復健之路的生命故事。 四年前的一個傍晚,他騎車去接孩子,她在廚房做晚餐; 九分鐘後,人生從此轉了方向。 他們再相遇,是三十分鐘後的急診室, 而兩人之間唯一有連結的,是醫護人員遞來的一張病危通知單。 他,是小朱,一位從事電視廣告拍攝二十三年的資深燈光師; 她,是燕子,一個服務偏遠山區的愛心老師。 他從小外出打工賺錢,沒少吃苦; 她是自幼被保護周全的嬌嬌女,沒吃過苦。 他因為一場車禍,從一家之主變成事事須人照料的腦傷患者; 她因為一場車禍,

從凡事都有人扛成為一家人的靠山。 他是丈夫,她是妻子;這是他們的故事,他們的人生, 沒有一絲造作與修飾,真實的令人心疼與不捨。 面對這個殘忍的現在進行式,我們雖然幫不上忙, 但可以看看他們的故事,知道腦傷患者與照顧者的迷惘與這個社會的現實。 從昏迷指數三,忘記行走、喪失語言能力、忘記自己與家人是誰, 到可以自己拿碗握筷、學會行走、說話,甚至運動打球。 他失去了很多美麗的過往回憶,但仍沒有放棄, 直到如今他依舊在努力拼湊著自己與人生。 因為他們說好了,要再一起牽手。 名人推薦 吳念真・柯一正・陳玉勳・小莊・林立書──相挺推薦! 「讀了燕子的書稿

才知道,在外人所謂『時間』這個空洞的概念中,其實蘊藏著除了當事人之外,絕對無法理解、無法感受的種種血淚斑斑的考驗和折磨。」──吳念真 「如果不是透過這本書,我們永遠只會看到事件的表面,在細節裡才是人生終將面對的考題。」──柯一正 「燕子像一個修補師,把摔碎的花瓶,一小片一小片拾回來仔細修補;那細碎的每一小片都是小朱的一小部分靈魂。」──陳玉勳

90年代後台灣在地旅遊書寫研究

為了解決汐止洗機車 的問題,作者蘇暉中 這樣論述:

【摘 要】本論文乃以九○年代後之台灣在地旅遊書寫的作品文本為研究對象,收集與其相關的資料文獻,以冀能透過文獻/文本分析法和文化研究法做一系統性的整理和分析。第二章先簡要敘述台灣旅遊書寫及在地旅遊書寫的發展歷史,然後在第三章與第四章再將台灣在地旅遊書寫拆為「旅遊」和「書寫」兩個部分,首先「旅遊」的部分可再細分為「旅遊人數」、「旅遊身分」、「旅遊方式」和「旅遊範圍」等四項子題;而「書寫」的部分則可再細分為「書寫主題」、「書寫策略」和「書寫文類和發表型態」等三項子題,另外各子題內皆還有更細微的區分。目的希望能夠為台灣在地旅遊書寫建立一套完整有系統的分析架構,使此架構中所列之項目能適用於九○年代

後台灣在地旅遊書寫大部分的文本,以便於據此將各式各樣的內容和文本類型做一歸類和討論,進而從中發掘台灣在地旅遊書寫的特色與精神。 第五章結論則將前述正文的內容依照時間順序的發展分成「過去的累積」、「現在的成果」與「未來的可能」三大面向來做最後的整理與重點標示,並期許本論文能為日後台灣在地旅遊書寫的研究盡到一點拋磚引玉之效。

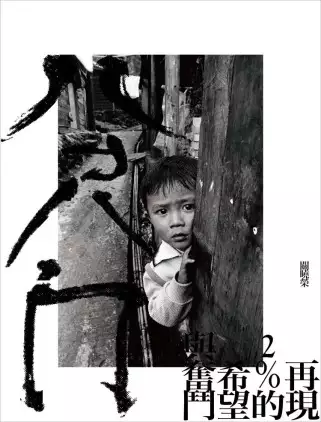

八尺門:再現2%的希望與奮鬥

為了解決汐止洗機車 的問題,作者關曉榮 這樣論述:

「人們為了生存而不懈奮鬥,不是為鏡頭與筆墨而生活。」 《八尺門報告》最早發表於《中國時報》人間副刊,與《人間》雜誌創刊號連載五期,當時是一九八五年底。此報告發表時以〈百分之二的希望與掙扎──八尺門阿美族生活報告〉為題。 這個標題緣起於台灣少數民族各族群在二戰後至今,其總人口數大約佔全台人口總數的百分之二,「百分之二的希望與掙扎」或能突顯少數民族在台灣社會的極端弱勢與困境。 幾乎在《八尺門報告》發表同時期,為了維護和保障自己的權益,台灣原住民掀起了一波波自覺性的社會運動,並於1984年成立了「台灣原住民(族)權利促進會」,爭取原住民的自主地位。這個以原住民知識青年為中監分子的「原

權會」,不僅提倡「部落主義」,並跨越族群、城鄉,爭取原住民的身分地位、自我認同、國家族群與文化政策等訴求。 然而將近三十年過去了,原住民社會運動發展至今,成果有增編原住民保留地、成立行政院原住民(族)委員會、憲法增修條款、原住民電視台成立等,以及各原住民族正名、身分、母語、就業、經濟立法保障等,但原住民在台灣社會的極端弱勢與困境真的有獲得改善?關曉榮決定重回八尺門,希望透過紀錄在時間容顏裡所顯示的意義,看見都會原住民的變遷與困境,讓社會大眾正視、關注都會原住民生存及生活空間等議題,進而從原住民政策、土地、經濟、社會、文化與教育等根本的社會構造,去思索並尋求解決問題之有效途徑。本書收錄大量

攝影圖像以及當時作者紀錄文字,包括一九九六和二○一一年重返八尺門之心得與後記。 本書特色 *繼台灣報導攝影重要代表作《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》後,睽違多年作品。 *收錄一百八十五張攝影照,橫跨近三十年,另收錄已絕版之《八尺門手札》 *附錄包含一九九六年以及二○一一年重回八尺門隨筆、後記。 作者簡介 關曉榮 報導攝影與文學工作者,致力於當代台灣原住民族歷史與現實的社會調查報告。關曉榮曾在1984年赴基隆八尺門記錄當地阿美族島內移工的生活,後寫成〈2%的希望與掙扎〉於1985年人間雜誌創刊號發表,並在美國文化中心開辦攝影展。之後於1987~1988年赴蘭嶼進行達悟族社會

調查報告工作,並於《人間雜誌》分篇發表〈蘭嶼報告〉,頗獲攝影界重視。曾任《天下》專職攝影、《時報雜誌》採訪記者、自立報系專題採訪記者、國立臺南藝術大學音像記錄與影像維護研究所教授(2012退休),著有《尊嚴與屈辱.國境邊陲.蘭嶼1987》、《八尺門手札》、《女兒的胞衣》等書,以及《我們為什麼不歌唱》、《國境邊陲:1997島嶼上的人類》等紀錄片。

解構豪宅--宏盛帝寶的政經分析

為了解決汐止洗機車 的問題,作者江碩涵 這樣論述:

本篇深度採訪報導以都市政治經濟學角度分析宏盛帝寶背後的政經結構,藉由文獻分析法及深度訪談法理解宏盛帝寶的土地歷史脈絡、買賣交易過程、興建爭議、話題焦點及房市熱潮。報導發現,宏盛帝寶的土地背景及交易過程充斥著政經角力與人事糾葛;興建時的弊端除了顯現台灣現行建築法制規範不足,更突顯財團謀取私利的惡行;房市熱潮則反映台灣房地產市場結構不平衡等問題。本篇深度採訪報導在於了解爭議事實,並針對社會現況提出反思與建議。期許未來台灣社會有更透明的政商交易平台、更健全的都市審議規範、更完善的房地產市場政策與結構,以建立體制良好的社會。

汐止洗機車的網路口碑排行榜

-

#1.汐止洗車

幸福企業徵人【新北市汐止區|洗車美容工作】1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業,推薦您精準適合的職 ... 於 pm.sage-buchhaltung.ch -

#2.Costco

全部 Costco Grocery-家用清潔 · Grocery-洗衣精 · Grocery-洗碗精 · Grocery-清潔用品 ... 全部 汽車百貨 · 機油、清潔劑 · 汽車電子 · 洗車精、蠟 · 汽車配件. 於 www.costco.com.tw -

#3.汐止自助洗車'DZ93ED6'

[新北汐止店]廖怡塵全民瘋車Bar 大陸幣換算 自助洗車好輕鬆HONDA全車系洗給你看- 廖怡塵【全民瘋車Bar】 [新北汐止店]金家好媳婦三立一家人EP.104 ... 於 za.wesearch.ch -

#4.汐止釣蝦 - 百安堂仁心中醫診所

Search: 汐止釣蝦- tw.ron-orp.ch. ... 外場服務員|釣蝦場洗車員|汽車美容作業員|製造業外場服務。 而這事件在多日後,我釐出四個部分,一是反暴力性侵 ... 於 tw.ron-orp.ch -

#5.Gogoro回顧2022年十大里程碑海外、台灣市場成果豐碩- 民眾網

GoShare 移動共享服務總用戶數超越 180 萬,超過 7,000 輛共享機車創造 2,600 萬騎乘次數,騎乘總里程數超過 3,500 萬公里。 GoShare 聯手台積電將「隨借 ... 於 www.mypeoplevol.com -

#6.汐止免費洗車私房好康里長推薦洗完車可順道遊姜子寮公園

免費洗車地就是路邊停車場,在汐止新台五路往石門峽谷方向駛去,看到姜子寮絕壁路標時,往左側叉路過去,約5至10分鐘車程就到達。 於 tw.sports.yahoo.com -

#7.小施汽車商行

新北市汐止區大同路一段1-7號. 02 2647 6842. 10:30 - 21:00 Sunday:Closed. 前往部落格. Copyright 2023 © SScars 小施二手車. 聯絡我們. 於 sscars.com.tw -

#8.請問內湖、南港、汐止有幫人洗機車的店家嗎? - Mobile01

以前都是給某一個專門做機車美容的店家洗車但今天打電話過去時才知道現在已經不接速克達的車了所以想問問站上的其他朋友還有哪些店家有在洗機車的呢? 於 www.mobile01.com -

#9.北投自助洗車

2022年最新版-新竹縣自助洗車場(評價推薦)|DoCoCAR 汽車情報站- 上千筆自助洗車場、汽車美容、汽車隔熱紙、輪胎行的店家資訊車太炫投幣自助洗車[新北汐止店] 汐止區 ... 於 580871493.elvata.lt -

#10.慣竊汐萬路洗車場專偷過路客民眾怒嗆「又是你」報警抓人

2月28日昨天晚間22時50分左右,台北市汐止區汐萬路1段某自助洗車廠發生一起離譜竊案,轄區汐止警方獲報表示,有一男子趁民眾開車、騎車到該自助洗車場 ... 於 www.ettoday.net -

#11.汐止鍍膜千萬不要去這間@ 高梁的部落格 - 痞客邦

汐止 鍍膜為什麼不要來這一間因為來這一間就會後悔這一切要從幾年前開始說起, 話說我是一個非常忙碌的人, 也沒有空洗車打蠟, 也是交給別人處理, ... 於 z0897808978.pixnet.net -

#12.2023年最新版-新北市汐止區洗車打蠟/手工洗車店家(評價 ...

在尋找新北市汐止區洗車打蠟/手工洗車店家嗎?DoCoCAR 幫您整理了新北市汐止區所有的洗車打蠟/手工洗車店家詳細資訊。 於 dococar.com -

#13.CARNEWS一手車訊2022/12月號(NO.384): ★國產三強爭霸 Nissan Kicks X Honda ...

班訓駕隆光 BROHT ANAEN 汐止地理 2694-6111 3 房電輕時買新家 WARL3691 安全 ... 习 EXAM 報名體檢學科駕駛訓練學科電腦考試原場地考試領取駕照普通重型機車駕訓班 E ... 於 books.google.com.tw -

#14.銷售據點/ 自助洗車中心(全區) - 臺灣美光Meguiar's Taiwan

車太炫自助洗車廣場/台中逢甲店, 04-2451-8949, 台中市西屯區環中路二段949號, 瀏覽地圖 · 車太炫自助洗車廣場/新北汐止店, 02-8691-0395, 新北市汐止區汐萬路 ... 於 www.meguiars.com.tw -

#15.汐止自助洗車'RNCBN3P'

洗洋洋悠遊卡自助洗車-汐止場有提供電動車充電樁在城市Xizhi District 通过地址null, 221台湾新北市汐止區福德二路219之1號.車太炫自助洗車新北汐止店站( ... 於 ua.praxis-bless.ch -

#16.汐止自助洗車新地點

上個月小夜洗車團時版友阿東提到汐止不久前開了一家洗車場於是就跑去探一下路啦 地點就在汐止大同路西往東一直騎過了崇義高中一小段右手邊就會看到了不過因為比較 ... 於 forum.jorsindo.com -

#17.[問題] 汐止洗機車地方- 看板Sijhih - 批踢踢實業坊

趁著最近好天氣,想找找有沒有推薦洗車的地方, 是有看到很久之前的文章有推愛心洗車, 但不曉得還有沒有營業跟有沒有洗機車, 好像沒看到有電話可以打。 於 www.ptt.cc -

#18.[店家介紹] 汐止龜毛達人Pcb 汽機車美容工作室

廠商名稱, PCB專業汽機車美容 ; 營業時間. (一)~(六)10:00~21:00 ; 公司電話. (02) 2692-2501. 線上服務:0931-295-300 歡迎來電預約洽詢 ; 公司地址 ... 於 www.motobuy.com.tw -

#19.【陽明山溫泉】皇池溫泉御膳館,24小時營業用餐送泡湯或湯屋 ...

... 北投捷運站後轉公車至行義路四(交通資訊詳見連結),附設免費停車場及機車格。 ... 半露天雙人湯屋,須自備浴巾,提供沐浴乳、洗髮乳;湯種白磺泉. 於 www.girlslifeplan.com -

#20.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

汽機車銷售人員. 醫藥業務代表. 廣告AE業務人員. 駐校代表. 人資/法務/智財. 人力資源主管. 人力資源專員. 人力資源助理. 教育訓練人員. 人力/外勞仲介. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#21.台電| 搜尋標籤| 聯合新聞網

... 大廠減排,今早10點也將在民族路大樂賣場附近攔檢機車,籲民眾盡量使用大眾運輸工. ... 天鑑測,流汗淋雨全身濕,晚間卻傳出整個旅大停電,有人根本沒能洗熱水澡。 於 udn.com -

#22.汐止洗車

[新北汐止店]廖怡塵全民瘋車Bar 自助洗車好輕鬆HONDA全車系洗給你看- 廖怡塵【全民瘋車Bar】 [新北汐止店]金家好媳婦三立一家人EP.104 拍攝花絮八點檔只要 ... 於 er.trends4friends.ch -

#23.10元投幣式自助洗車24H - 康寧街163號附近, 汐止區, 新 ... - Yelp

10元投幣式自助洗車24H in 汐止區, reviews by real people. Yelp is a fun and easy way to find, recommend and talk about what's great and not so great in 汐止 ... 於 www.yelp.com -

#24.汐止區建成路142巷21號對面(洗車場前)? - Moovit

搭乘公共交通前往地上式消防栓-汐止區建成路142巷21號對面(洗車場前)的路線. 以下公共交通線路會停靠地上式消防栓-汐止區建成路142巷21號對面(洗車場 ... 於 moovitapp.com -

#25.汐止自助洗車好去處洗車用具直接買比x屋還便宜? - YouTube

在地十年不開玩笑有賣場有專人管理還有分乾濕區 洗車 設備也是超棒google地圖https://goo.gl/maps/ZJbfUGNxhkjYPZTV7臉書https://fb.com/XiZhi.SeCHAO. 於 www.youtube.com -

#26.新北汐止汽車美容-10大優質汽車美容廠商推薦 - PRO360

汽車美容. Phone. 張〇俊. 新北市汐止區. 洗車打蠟:單次服務. 1. 休旅車 2. 中大型車及以上 3. 外觀美容,內裝拆洗 4. 內裝輕度拆洗 5. 玻璃油膜去除,皮椅保養. 於 www.pro360.com.tw -

#27.汐止自助洗車 - Mhs 365

2022年最新版-新北市汐止區自助洗車場(評價推薦)|DoCoCAR 汽車情報站- 上千筆自助洗車場、汽車美容、汽車隔熱紙、輪胎行的店家資訊謝謝各位張貼日期: ... 於 mhs-365.de -

#28.新北汐止店 - 車太炫投幣自助洗車廣場

地址:新北市汐止區汐萬路一段39-5號(大同路中油伯爵站旁). 電話:02-86910395. 洗車格16格乾式車格4格臨停整理區6格服務中心:10:00~22:00,每周二及遇雨公休洗車 ... 於 www.sechao.com.tw -

#29.中永和機車美容推薦【小姐好蠟】機車美容鍍膜/洗車/打蠟拋光 ...

洗車 步驟包含哪些? 一、鐵粉去除/沖洗車體; 二、泡沫洗車; 三、局部刷洗; 四、使用美容黏土去除氧化顆粒 ... 於 yedistyle.com -

#30.車太炫投幣自助洗車廣場-新北汐止店- LINE熱點

【LINE熱點】車太炫投幣自助洗車廣場-新北汐止店, 汽機車美容, 地址: 新北市汐止區汐萬路一段39-5號(大同路中油伯爵站旁),電話: 02 8691 0395。 於 spot.line.me -

#31.翔毅汽車洗車-營業地點、時間、電話 - 全國車情報

營業時間與地點 · 了解更多 · 熱門推薦 · 新北汐止的頂級汽車美容店家推薦 · 行車情報推薦 ... 於 www.taiwan-carshop.com -

#32.機車深層清潔護理 - 新莊萊恩車體美容包膜

機車清洗|機車打蠟|機車美容|機車鍍膜|機車包膜|機車貼膜|機車犀牛皮. ... 推薦機車洗車. 推薦三重洗機車. 三重機車美容. 機車洗車打蠟. 機車鍍膜. 三重機車鍍膜. 於 www.ryanwarps.com -

#33.汐止姜子寮公園空地供免費洗車戲水、賞景一起來- 生活

汐止 區姜子寮公園一旁空地近日提供免費洗車,許多家長趁著暑假帶著小孩到此處踏青消暑,大人可以DIY自助洗車,小孩則在一旁的姜子寮溪泡腳戲水。 於 www.chinatimes.com -

#34.家樂福線上購物

... 餅乾 抽取衛生紙 義美餅乾 堅果萬歲牌 抗菌洗衣精 泡麵維力 洗髮精頭髮清潔 口腔清潔牙膏 ... 衛生棉 棉條 保養洗護 ... 汽車用品 機車 機車用品 GPS衛星導航. 於 online.carrefour.com.tw -

#35.台灣現貨 五色可選髮圈髮夾套組 H037 電話線髮圈髮 ... - 蝦皮

新北市汐止區. 商品詳情 ... 商品洗滌後輕微褪色屬於正常現象,請於清洗時,務必分開清洗以免染色,且勿使用有漂白成分洗劑及避免長時間浸泡。 ... 汽機車美容用品. 於 shopee.tw -

#36.汐止區彩潔汽機車美容|汽車美容 - 車友趣

221台灣新北市汐止區橫科路217號. 電話:. 0921967357. 營業時間:. 星期一. 09:00-18:00. 星期二. 09:00-18:00. 星期三. 09:00-18:00. 星期四. 09:00-18:00. 於 car2dude.com -

#37.[問題] 汐止洗機車地方 - PTT Web

[問題]汐止洗機車地方@sijhih,共有10則留言,9人參與討論,7推0噓3→, 趁著最近好天氣,想找找有沒有推薦洗車的地方,是有看到很久之前的文章有推 ... 於 pttweb.tw -

#38.Pcb專業汽車美容-汐止龍安店 - Facebook

Pcb專業汽車美容-汐止龍安店, 新北市。 444 個讚· 14 人正在談論這個· 170 個 ... 新北市汐止區龍安路15號, Xinbei, Taiwan ... 過年期間不接單洗車跟機車項目⚠️ 於 zh-tw.facebook.com -

#39.汐止區新聞 - 好房網News

道路交通不平靜!新北市8日深夜到9日上午,發生2起離奇機車事故,34歲李姓騎士不明原因自撞路燈燈桿,另名64歲楊姓男子則是在騎車過程當中,疑似主動脈剝離暈厥而自 ... 於 news.housefun.com.tw -

#40.【新北市汐止區|洗車美】職缺- 2023年1月熱門工作機會

幸福企業徵人【新北市汐止區|洗車美工作】1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺,求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業,推薦您精準適合的職缺。 於 www.1111.com.tw -

#41.優立潔企業社專業洗車清潔打蠟-汐止店即將為您服務- 最新消息

優立潔企業社專業洗車打蠟-汐止店籌備中即將為您服務汐止店除到府服務外,也可以將您愛車開到現場洗車打蠟喔地址:新北市汐止區忠孝東路521號. 於 www.youlijie.com.tw -

#42.台灣中油全球資訊網-加油站查詢

洗可麗商品. 自助及會員卡, 汽油自助 ... 洗車 (汽車), 機車保養. 停車場, 廢潤滑油回收, 便利商店, 代收停車費, 來速咖啡. etag儲值, 汽車檢驗, 機車排氣檢驗 於 www.cpc.com.tw -

#43.COINWASH C&W 大象自助洗車場|關於我們

C&W大象自助洗車場、投幣式洗車規劃設備,咨詢電話0908288939,地址:221新北市汐止區橫科路500-3號。我們不僅擁有專業技術團隊由專業規劃顧問團隊協助洗車場地規劃、 ... 於 coinwash.cc -

#44.車太炫投幣自助洗車[新北汐止店]

車太炫投幣自助洗車[新北汐止店]. 汐止區自助洗車自助汽車美容乾濕區分離氣動打蠟自動地毯清洗機服務中心專人駐場「有人管理」. 營業到明天凌晨1:30. 於 sechaodiycarwash-shijr.business.site -

#45.行人地獄的反擊!過斑馬線「機車0減速」男氣炸踢下去網讚爆

機車 不減速禮讓,行人氣得踢下去。(圖/翻攝自WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台YT). 台灣的交通亂象近期頻頻被外媒點名,甚至被形容為「行人 ... 於 www.msn.com -

#46.汐止自助洗車

10元自助洗车您见过没?正在悄悄兴起的自助洗车店. 新北汐止店是車太炫連鎖自助洗車的第四店;新北汐止店佔地三 ... 於 ni.jodlerfestinterlaken.ch -

#47.汐止加油站洗車– 台灣中油地圖

基隆、汐止的機器洗車- 各區聯絡處| 台灣中油地圖. Read More. 全台灣各縣市自助洗車場地點與分布圖~~~參考用~請多多利用... | 台灣中油地圖. Read More ... 於 cpcmap.iwiki.tw -

#48.Gogoro 神器- 車太炫自助洗車新北汐止店站

車太炫自助洗車新北汐止店站(已啟用). 地址:新北市汐止區汐萬路一段39-5號(近汐止國小). 服務時間:24HR. 所有電池:16 顆 1 ... 於 mowd.tw