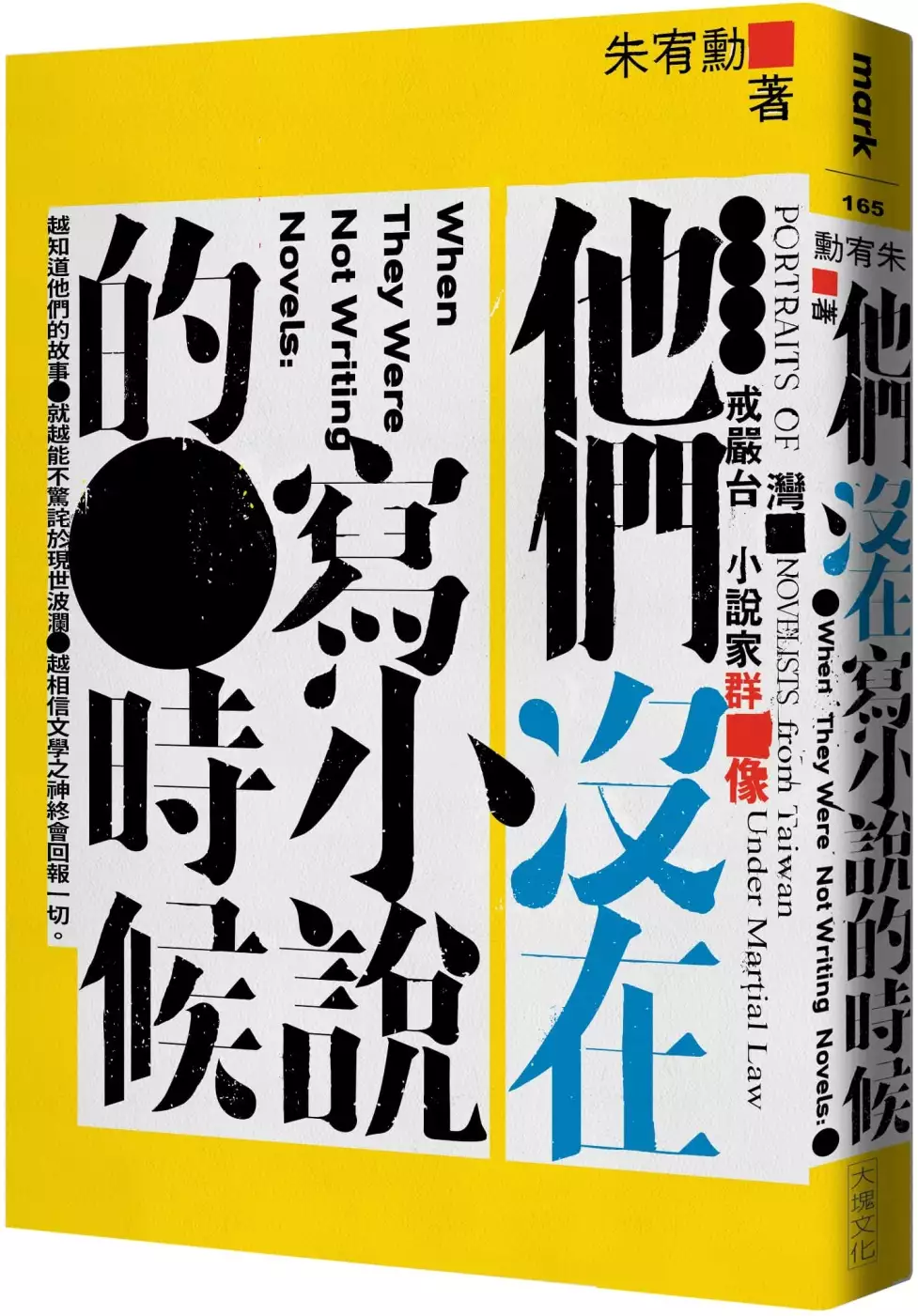

油門間隙過大的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱宥勳寫的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版) 和朱宥勳的 他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自大塊文化 和大塊文化所出版 。

國立高雄應用科技大學 工業工程與管理系 盧瑞琴、薛明憲所指導 張立光的 排氣管點火對四行程引擎廢氣排放之影響性研究 (2017),提出油門間隙過大關鍵因素是什麼,來自於點火線圈、排氣管、非熱電漿反應、解離。

而第二篇論文國立臺灣大學 機械工程學研究所 蘇金佳所指導 林建成的 甲醇燃料在汽油引擎上之應用 (1998),提出因為有 甲醇、汽油引擎、摻合、混合的重點而找出了 油門間隙過大的解答。

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像(限量作家簽名版)

為了解決油門間隙過大 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

油門間隙過大進入發燒排行的影片

編者的牌齡約15多年,大部份時間都是駕駛綿羊仔,而駕駛之初不在意機油的牌子,每次換油都交由車行拿主意,原因當年覺得150cc綿羊仔嘛,用甚麼油都一樣,沒必要左試右試,如是者用了同一款機油超過大半年,直到做開保養的車行推薦另一款機油,還要比原先用開的便宜10元,所以一試。可是車子行駛了大約300km便發出異常雜音,震盪也較往常大,油門感覺較遲鈍,但檢查後一切正常,所以技師建議我用回之前的機油,結果車子回復原來狀態。自始,編者漸漸意識到機油確實會影響車子的性能,出於好奇心下,開始嘗試不同種類及不同牌子的機油,包括私家車機油、半合成、全合成及賽車機油,近年則喜歡使用綿羊配方的機油。

但是編者覺得,要搵到一隻適合愛駒的機油是需要時間,例如騎士常用的10W-30或10W-40,每隻牌子都採用不同配方製造,用起來有好明顯分別。有些機油首個星期好爽,之後的反應跌得好快,持久力較低,引擎雜音同時增加,有些機油在凍車時好「立」,要待引擎進入工作溫油門才回復爽快感,還有有些機油在夏天行長途不會腳軟,反之,有些機油卻抵受不了高溫,長時間高速行駛特別容易乏力,而持久力較好的機油,能夠保持長時間暢順感,同時可以更省汽油。

別說不同牌子的機油,即使同牌子同油黏度的機油,用在兩部相同型號的電單車,都可能因為騎士的駕駛習慣、季節變化及車子的狀態(例如引擎損耗狀況)而出現不同效果,所以最好親自試用。此外,編者未駕駛綿羊仔前是駕駛四個轆,所以當年覺得只要機油的度數相同,私家車機油都適用於電單車。因此編者當年將自己的綿羊仔當做白老鼠,先後餵它進食兩款私家車機油,但油門反應同樣好「立」,所以兩款油加起都沒用夠2500km就換掉。但事實上除了「立」之外,編者不會認為私家車機油對綿羊仔的引擎造成傷害。

直至因為工作關係認識到從事機油開發的朋友,編者才理解不能亂用機油原因。而原因之一是綿羊仔的起步轉數、高速公路巡航轉數及最高車速轉數等等都遠比私家車高,再者電單車的引擎比私家車精密,機件的間隙更小,如果綿羊仔使用私家車機油,或許會超出機油原先設定的載荷能力而導致油膜爆裂,因此無法為引擎的部件提供潤滑及散熱作用,導致引擎部件嚴重磨損。此外,引擎運作會產生強大震盪,而機油其中一項功能是吸有強勁的衝擊力,萬一機油失效,引擎便會發出異常的噪音及震動。

雖然引擎在短時間內沒有問題,但如果車子經常高轉行車,又或者騎士沒有做好保養環節,長遠來說就是慢性疾,而私家車機油對採用濕式多片離合器的綿羊及棍波車傷害更大。既然市場上有針對綿羊仔及棍波電單車而設的機油,所以無必要使用私家車機油!

最近,本誌邀請YAMAHA XMAX 400車主—Maggie,試用專為4衝綿羊仔開發的MOTUL 4T SCOOTER EXPERT LE機油,度數是10W40。據廠方描述,呢款機油的優點可提高車子性能、符合低排放標準、改善燃油經濟性、延長引擎使用壽命、耐高溫及防止引擎過熱等等。此外,呢款油採用Technosynthese技術開發,大概意思是採用高質礦物油製造,故此擁有高性/價比。

先介紹MAGGIE的用車習慣,她之前用過幾款機油,但幫她車子做保養的車行選定後再沒有更換。MAGGIE約9個月前購入YAMAHA XMAX 400,每日經高速公路上落班,來回超過50km,因此車子已錄得14,000km行駛里數。

第一次換完機油後,我們相約兩星期後再見面,以便記錄試用感受。第二次見面時,Maggie已行駛857km,大約半個月後我們再聯絡,最新行駛里數是1395km。Maggie精略計算,她說之前的機油打滿油缸後,行駛至大約380km就要入油,但使用新機油後行駛至420km才需要入油,換句話更慳油。

Maggie說雖然慳下來的金錢不多,但新機油使引擎更寧靜之餘,行駛感比之前暢順,所以會不知不覺地加快車速,而新機油另一個優點是持久力較長,即使已行駛1,395km,油門反應及上斜力度沒有明顯下跌、仍然好爽。而之前用過的機油中,有些只維持300-400km,爽快感便漸漸下跌。

排氣管點火對四行程引擎廢氣排放之影響性研究

為了解決油門間隙過大 的問題,作者張立光 這樣論述:

國內許多地區大多數以汽、機車作為代步交通工具,其中以機車數量居多,而排放污染物濃度遠高於汽車排放污染物,因此為了降低廢氣排放濃度,本研究點火設備分別於排氣管前端與消音管末端,點火器透過點火線圈與電源供應器供給所需之電力,在排氣管內二次點火形成燃燒與非熱電漿反應,藉此降低排放之廢氣濃度。而本研究之排氣管點火系統利用高電壓進入點火器後透過電極間的間隙產生火花,以點燃氣體中的可燃氣體使之產生燃燒現象,也能產生解離效果,HC與CO為可燃氣體,將未完全燃燒之可燃氣體經由點火器二次燃燒,降低廢氣排放量,並且經由點火器電極間的電弧形成類似非熱電漿之放電方式產生解離效果,降低NOX廢氣含量。

他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像

為了解決油門間隙過大 的問題,作者朱宥勳 這樣論述:

#朱宥勳發表連載時深受好評敲碗不斷的台灣文學故事終於出版! #「我希望可以在這系列文章裡,讓文學讀者重新認識台灣的作家前輩,認識他們的精神、意志與勇氣;我也希望可以稍微讓非文學讀者感受到,就算你未必嗜讀文學作品,這些人本身的生命故事,及其對世界的熱情與執著,都有如小說一樣精彩。」——朱宥勳 越知道他們的故事,就越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 台灣文學被「發現」的歷程,就像是啟蒙時代的除魅,把各種蒙在文學上的遮蔽與限制去除,會看到台灣文學這一路走來,像是逐漸重新發現自己的優點而願意自我肯定的人們,把眼光從被誤導的他方移開,願意好好正視自己的優點與不足

,建立適當的評價觀點,肯定自己並砥礪向前。文學是民族的精神,文學史是建立國族認同的歷程,文學史觀也許就是對自己國家靈魂的自信。 但我們有多了解自己的靈魂,我們能因為自己的文學產生多少自信? 這是朱宥勳給自己的命題,《他們沒在寫小說的時候:戒嚴台灣小說家群像》就是他回應這份命題的第一份答案。在本書裡他談了九位小說家的故事:鍾肇政、鍾理和、葉石濤、林海音、陳千武、聶華苓、郭松棻、陳映真、七等生,這些小說家都有傳世的作品,但他們在寫小說之外所做的事,更是影響了往後的文學發展。這是以獨特觀點切入的文學故事,不談作品分析,著重在創作者必須面對的許多在創作之外的「戰場」,而他們沒在寫小說的時候

所做的事,大格局地影響了往後的台灣文學。 他寫鍾肇政在創作之外,努力讓跨越語言斷層的本省籍作家,在幾乎被外省作家占去的報章版面中露出頭角,他永遠不只想到自己的創作,還去鼓勵並幫忙其他作家; 寫鍾理和怎麼在孱弱身軀與文學理想中奮戰,還要面對政治漠視的摧殘,成為了台灣文學艱苦與奮鬥的象徵; 寫葉石濤從小說轉戰評論,為不被正視的同代台灣作家作品,爭取評價與定位,鼓勵作家創作,為未來的台灣文學擘畫布局; 寫林海音努力平衡省籍、語言、性別與政治,讓更多不同於官方主流的優秀作家有發表空間,培養更多優秀的創作者; 寫陳千武怎麼勇敢挑戰殖民者的霸氣,睥睨日本或國民政府設下的阻礙,永遠用超越

殖民者的霸氣一較高下; 寫聶華苓的故事架構更是龐大,彷彿一幅冷戰時代的全球文化攻防戰略圖,人們的情感夢想與政治攻防錯落其間; 寫郭松棻投身保釣運動因而無法返鄉,而他的作品卻寫出了多少台灣人都未曾看過的台灣; 寫陳映真這台灣文學史上最令人心情複雜的作家,爬梳出戒嚴體制下人道主義理想青年複雜的抉擇; 寫七等生奮力將自己變成一件堅持藝術的大作品,不管其他人都已經轉向。 這些故事凝練出小說家們畢生的苦心與執著,這些故事也向我們展現台灣文學如何努力找到自己的路,說自己的故事。這些故事一方面帶我們回到當時的時空背景,還原小說家們創作時面對的困境;另一方面也是以朱宥勳的觀點來建構台灣文

學史,特別是在政治壓力滿點之下的戒嚴台灣文學史。 本書〈後記〉裡所表露的,應該是最適合來說明這些小說家之於台灣的意義,以及為什麼要說他們的故事: 每次想到鍾肇政,我就會問自己:如果他都沒有放棄了,你有什麼卻步的理由? 我能像鍾理和一樣,堅持寫到不能再寫為止嗎? 我有沒有葉石濤的堅忍,能等到冰封雪融的一刻? 我有林海音的耐心與細緻,能為了更遠大的目標而調和眾人嗎? 我是否能跟陳千武一樣,擁有無可摧折的自信? 聶華苓的格局與敏銳,郭松棻的深思與內省,陳映真與七等生看似相反卻猶如鏡像的執著⋯⋯ 我不想說一些「典型在夙昔」之類的老頭修辭,但我確實感激他們,在很多猶疑

時刻為我照亮眼前路。 我越知道他們的故事,就彷彿越能不驚詫於現世波瀾,越相信文學之神終會回報一切。 如果這本書的讀者,也能分到一絲一毫類似的力量,就再值得不過了。 名人推薦 張亦絢(作家) 盛浩偉(作家) 黃崇凱(作家) 黃震南(藏書家、活水來冊房主人) 楊翠(東華大學華文文學系教授) 推薦

甲醇燃料在汽油引擎上之應用

為了解決油門間隙過大 的問題,作者林建成 這樣論述:

甲醇屬於含氧化合物,與汽油混合後在不改變引擎的燃料空氣當量比之下,可以改善引擎的廢氣排氣量。本實驗在一引擎配製電子控制燃油噴射系統,使用九五無鉛汽油摻合甲醇添加劑,以不同體積百分比(0%5%,15%,25%)的甲醇添加劑摻合比例(X)作為實驗的燃料,在不改變引擎本體的結構下,以甲醇添加劑摻合的比例(X)、轉速(1000,1500,2000及2500rpm)、負載(10,20,30及40N-m)以及燃料空氣當量比(ψ)作為實驗的控制參數,而以HC、CO、NOx值及排氣溫度和制動單位燃油消耗率(bsfc)作為實驗的輸出結果,經實驗分析結果得知: (1)轉速與負載的增加對CO值

並無絕對的影響,而對HC值則有些微改善的情形。 (2)在相同燃料空氣當量比時,CO、HC值會隨著X的增加而上升,排氣溫度則相反。 (3)在相同運轉狀態下,ψ=1時,引擎熱效率在X=15、25提高最多,若以經濟性來考量,以X=15為最佳之比例。 (4)在相同轉速與ψ值下,愈高負載時,bsfc愈低,即經濟性越佳。 另外,若空燃比不變,則使用含有甲醇的燃料時之排氣大體上有改善,唯改變量並不穩定;若當量比相同,則使用含有甲醇的燃料時的排氣不一定較使用純汽油時為佳,此為欲以使用甲醇為替代燃料所必須注意的情形。