泰豐股東會紀念品的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李華驎,孔繁華寫的 公司的品格2:從本地個案看懂台灣公司治理,拆解上市櫃公司地雷 可以從中找到所需的評價。

另外網站中鋼股東紀念品怎麼領?SOP全攻略在這!只買零股能拿嗎 ...也說明:不過,中鋼預計在今年6月17日召開股東會,根據規定,最後過戶日再加上股票交割的2個交易日,回推62天為投資人的最後買進日,因此今年最後買進日落在4月14 ...

國立臺灣大學 事業經營法務碩士在職學位學程 邵慶平所指導 邱朗泰的 股東會委託書與電子投票制度之研究 (2019),提出泰豐股東會紀念品關鍵因素是什麼,來自於股東會、委託書規則、電子投票、視訊會議、公司治理。

而第二篇論文國立中正大學 法律系研究所 周振鋒所指導 李杰儒的 規範敵意併購防禦之必要性及可行性 (2018),提出因為有 敵意併購、防禦措施、股權結構、強制收購、商業判斷法則、加強審查標準、受託人義務、毒藥丸、白馬騎士、公開收購暨合併規則的重點而找出了 泰豐股東會紀念品的解答。

最後網站泰豐股東臨時會登場南港取得過半席次(圖) | 中央通訊社 - LINE ...則補充:泰豐股東 臨時會15日登場,並改選泰豐董事,公司派與市場派達成共治共識,市場派南港取得6席董事, 公司派泰豐則僅拿下3席董事。

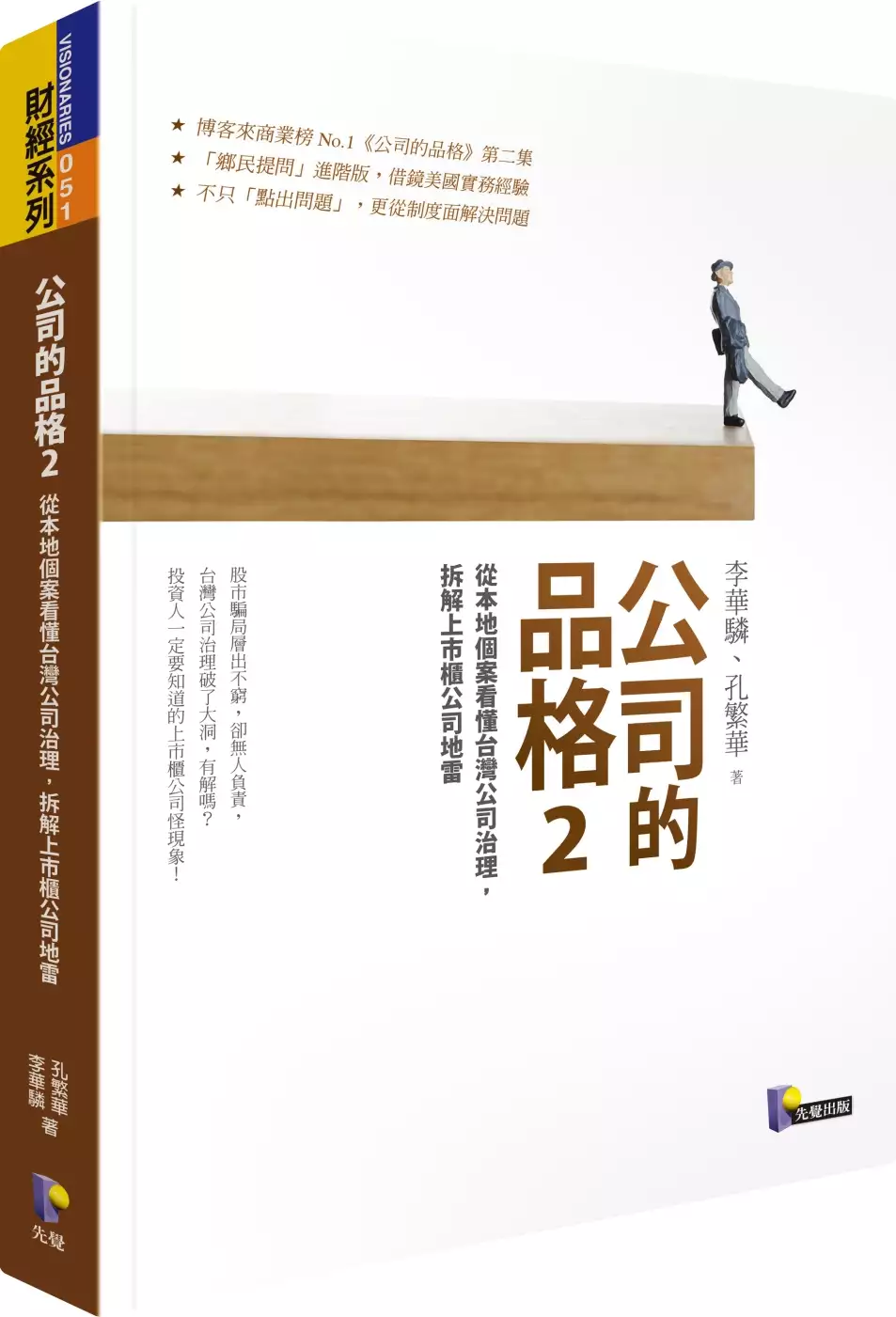

公司的品格2:從本地個案看懂台灣公司治理,拆解上市櫃公司地雷

為了解決泰豐股東會紀念品 的問題,作者李華驎,孔繁華 這樣論述:

博客來商業榜 No.1《公司的品格》第二集 「鄉民提問」進階版,借鏡美國實務經驗 不只「點出問題」,更從制度面解決問題 股市騙局層出不窮,卻無人負責, 台灣公司治理破了大洞,有解嗎? 投資人一定要知道的上市櫃公司怪現象! 看懂財經媒體的關鍵字、揭露上市櫃公司的黑洞、破解現行制度的盲點 財經部落格「RusRule」格主李華驎,以台灣上市櫃公司個案,從公司治理的角度,剖析漏洞百出的制度,並且援引美國的實務經驗,探討台灣該如何建立安全遊戲規則,讓投資者安心,進而吸引國際長期投資資金,以尋求穩健發展。 ◎ 你不知道的控股神器──財團法人面面觀 ◎ 怎麼了?你變了

!說好的接班呢?──不同的家族控股模式 ◎ Treat or Trick?──不給糖就搗蛋的股東會 ◎ 我就是不專業,不然要怎樣?──談威強電財報疑雲 ◎ 有關係就沒關係?──萬泰銀行掏空案 ◎ 可以讓人剛減資完又私募的嗎?──企業常見的美化財報手法 ◎ 進軍國際的黃粱一夢──歌林啟示錄 ◎ 你好胖,我好怕──基因國際的現代金錢啟示錄 各界推薦 ◎作者頗具巴菲特的視野,能將繁複的公司治理觀念化為常識性的論述,對於想一窺治理堂奧的讀者,大有助益。──陳冲(東吳大學法商講座教授、前行政院院長) ◎投資人可藉由本書趨吉避凶、汰蕪存菁,發現真正有價值的標的公司。這

是一本培育投資人及上市櫃公司「對的基因」的好書。──唐樹萬(中華策略管理會計學會理事長) ◎本書不僅讓讀者看清公司會做出那些沒品的行為,而且更明白指出改變的契機。健全的制度,才是市場與經濟發展的良方。──綠角(財經作家) ◎總幹事黃國華(作家)

股東會委託書與電子投票制度之研究

為了解決泰豐股東會紀念品 的問題,作者邱朗泰 這樣論述:

2020年我國遭遇新冠肺炎威脅,上市、上櫃公司召開股東會是否會發生股東群聚感染的問題油然而生,為避免股東參加股東會導致因人群聚集造成防疫破口,主管機關與台灣集中保管結算所持續呼籲及宣導股東採用電子投票,筆者藉此進而探討股東會電子投票制度是否可有再精進之處。本文以公司治理之探討作為開頭並帶出股東行動主義為公司治理實踐方式之一,進而說明股東行動主義和股東會之關係,再從股東會之召集需收集委託書為因,簡介我國目前股東會委託書之功能和相關規範,接著介紹股東會電子投票制度之由來及其規則,探討股東會電子投票制度可再精進之方式,並引申簡述股東會電子投票和視訊股東會之關係。基於上述分析結果,本文認為目前我國股

東會股權之收集仍以徵求委託書為主,股東使用股東會電子投票之推廣仍需科技技術持續進步作為後盾,但上市、上櫃公司可在主管機關之要求下,透過制度規範和公司治理提升之誘因,促使更多股東出席股東會的方式以電子投票為主。

規範敵意併購防禦之必要性及可行性

為了解決泰豐股東會紀念品 的問題,作者李杰儒 這樣論述:

長期以來我國在敵意併購相關領域之法制一直有所欠缺,雖然學術界針對這個問題已有不斷發出警訊,但立法者對於該問題一直都視而不見,2015 年時爆發日月光敵意併購矽品的案件再一次地向世人展現了我國相關法制之脆弱,但顯然我國立法者並不認為我國相關法制有任何需要改進之地方。但事實果真如此嗎?作為資本主義發源地之英國,以及我國商法長期以來師法對象之美國,在此領域均有相當完整之規範,何以我國卻沒有如此需求?究竟是東西方文化上之差異所造成的區別、抑或是財團與政府利益之糾葛?以上都是本論文所欲探求的問題,是以本論文將以敵意併購相關法制為核心展開討論。在敵意併購相關法制中最為關鍵的自然就是在併購方與目標公司間的

互動,敵意併購在過去曾被人稱為「為非作歹與惡霸法則」,而如何在激烈的攻防中保障各方之權益,進而將一系列之活動轉變為促進市場良性發展之催化劑,就是本文研究之重點。本論文將從敵意併購之介紹作為起點,接續介紹外國法上相關法制之形成過程以及是如何進行敵意併購之攻防並如何透過法律來保障各方之權益,最後再回歸我國檢討我國是否需要針對相關法制進行修正以及如果確實有此需求,配合我國公司法 107 年之大幅修正,該如何建構最符合我國現實情況之法制。

想知道泰豐股東會紀念品更多一定要看下面主題

泰豐股東會紀念品的網路口碑排行榜

-

#1.投資理財》股東會紀念品各縣市領取地點及電話資訊(全通/長龍 ...

各縣市股東紀念品領取地、股東會贈品代換處、股東會紀念品領取地點及電話、 ... 若你持有上市櫃公司的股票,於每年5-7月應該會收到「股東會開會通知 ... 於 guliufish.com -

#2.上市櫃全部類股近期召開股東會日程一覽表 - 台灣股市資訊網

市場 代碼 股票名稱 股東會日期 股東會日期 董監改選 聯絡電話 股務單位 上市 1101 台泥 常會 2022/05/26; 即將召開 否 (02)2531‑7099 中國信託... 上市 1102 亞泥 常會 2022/06/29; 即將召開 否 02‑2733‑8000 亞東證券... 上市 1103 嘉泥 常會 2022/06/14; 即將召開 是 (02)2551‑5211 群益金鼎... 於 goodinfo.tw -

#3.中鋼股東紀念品怎麼領?SOP全攻略在這!只買零股能拿嗎 ...

不過,中鋼預計在今年6月17日召開股東會,根據規定,最後過戶日再加上股票交割的2個交易日,回推62天為投資人的最後買進日,因此今年最後買進日落在4月14 ... 於 www.bnext.com.tw -

#4.泰豐股東臨時會登場南港取得過半席次(圖) | 中央通訊社 - LINE ...

泰豐股東 臨時會15日登場,並改選泰豐董事,公司派與市場派達成共治共識,市場派南港取得6席董事, 公司派泰豐則僅拿下3席董事。 於 today.line.me -

#5.靠紀念品報酬率近3700%!盤點2021年網友熱議「超高CP值 ...

2021年股東會紀念品,引起網友熱烈討論的公司有哪些。 ... 泰豐(2102):RICO真瓷保溫杯450ml. 最後買進日:4/14. 達欣工(2535):真空mini保溫瓶. 於 dailyview.tw -

#6.泰豐股東會紀念品- 優惠推薦- 2022年2月 - 奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到6筆泰豐股東會紀念品商品,其中包含了居家、家具與園藝等類型的泰豐股東會紀念品商品. 於 tw.bid.yahoo.com -

#7.【2020股東會紀念品開箱】洗手乳清潔用品領好領滿 - 隨意窩

2020股東會紀念品因為泰豐加碼的關係,現金禮券總共領了2543元超捕的~都可以當1~2個月的餐費了!!! 今年拿到的實體股東會紀念品以實用為主,發放現金禮券的比例也變高 ... 於 blog.xuite.net -

#8.[股東會紀念品]泰豐2102~全家禮物卡50元#零股可領 ...

[股東會紀念品]泰豐2102~全家禮物卡50元#零股可領#2017年(106年). 泰豐這次贈送的是"全家禮物卡50元". 這家老牌輪胎廠在年初的大火之後,希望他們也能 ... 於 chowlun168.blogspot.com -

#9.股東會 - 王品集團 Wowprime

股務代理, 永豐金證券股份有限公司股務代理部股務代理專線:(02)2381-6288 ... 二、 紀念品發放原則:股東持股未滿1,000股之股東,除股東親自出席股東會或以電子方式 ... 於 www.wowprime.com -

#10.(111年)股東會紀念品一覽表(4/25更新) @ a28279151的部落格

(111年)2022股東會紀念品一覽表<>(4/25更新) -< > 開始. ... 開始發放日期, 公司, 注音, 股票代號, 紀念品. 5/2, 邦泰, ㄅ, 8935, 烏龍茶. 於 a28279151.pixnet.net -

#11.泰豐紀念品- 人氣推薦- 2021年12月 - 露天拍賣

快速出貨Ricocafe JPK-450 深藍色真瓷真空保溫杯450ml 泰豐股東會紀念品保溫瓶附提把全陶瓷內膽. peterlee1094390. 210. 210. 五倍券. 評價4390. 於 www.ruten.com.tw -

#12.今年最夯股東會紀念品!中鋼抗菌杯已發出逾50萬份 - 蘋果日報

泰豐 因有經營權之爭,擔心南港輪胎介入,將原本股東會紀念品由50元商品卡,加碼10倍變成500元,外界認為公司派想拉攏小股東支持徵求委託書。 於 tw.appledaily.com -

#13.《橡膠股》南港入主泰豐不賣股權公開招標售地

泰豐 (2102)今天召開股臨會,另一個重要議題就是處分泰豐中壢廠的土地。因為有股東反映之前泰豐董事會決議出售泰鑫與泰誠公司股權,認為時機、程序和 ... 於 www.chinatimes.com -

#14.泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增議案) - 鉅亨

(三)本公司股東會紀念品發放原則:. 本次股東常會將不予發放紀念品。 相關行情. 長線投資訊號出現定期定額抗震盪. 於 m.cnyes.com -

#15.[公告] 泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜- 台股- 新聞

第17款1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:桃園市觀音區環西路369號4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東 ... 於 pchome.megatime.com.tw -

#16.經營權大戰,泰豐2102股東會紀念品從50元變500元商品卡…

2020-04-25 01:15經濟日報記者曾仁凱/台北報導泰豐經營權之爭開打?面對南港輪胎連番加碼持股,泰豐昨(24)日公告,更正股東會紀念品面額, ... 於 davidli.pixnet.net -

#17.股務資訊 - 豐泰企業股份有限公司

2022, 2022-6-17, 上午10點整, 雲林縣斗六市科工八路52號(本公司), 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自2022年5月18日至2022年6月14日止,請逕登入 ... 於 www.fengtay.com -

#18.新聞內容-81F2D5BB-1680-446E-BBEB-D29563D87FAC

泰豐 訂6/17召開股東常會 ... (2102)泰豐-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 ... (三)本公司股東會紀念品發放原則:持股未滿1,000股,除股東親自出席股東會或以電子 ... 於 just.honsec.com.tw -

#19.國泰證券|2021年(110年)股東會紀念品快速查詢一目瞭然

超夯紀念品買零股也能領?!快來看看你能領到什麼好康吧~ ... 2102泰豐. 股東會日期2022/06/15. 最後買進日2022/04/13. 本次不發放紀念品 ... 於 istockapp.cathaysec.com.tw -

#20.歷年來有發紀念品股東會列表 - 零股倉

歷年來有發紀念品股東會列表 ... 2102, 泰豐, 2021, RICO真瓷保溫杯450ml. 2103, 台橡, 2021, 多功能微粒子U型護頸枕 ... 4927, 泰鼎-KY, 2021, 沙威隆抗菌洗手乳180ml. 於 www.stockhouse.com.tw -

#21.股東會/紀念品 - 元大證券

證券代號, 公司名稱, 會議性質, 股東會日期, 紀念品種類, 紀念品發放期間, 紀念品發放地點. 1435, 中福國際, 常會, 111/06/30, 尚未確定是否發放紀念品, ~, 元大股代; ... 於 www.yuanta.com.tw -

#22.泰豐 - 股東會紀念品.com

2102 泰豐 ... 開會地點:桃園市觀音區環西路369號1樓活動中心補單股務:元大股代紀念品:愛佳寶雙面砧板主動寄單:否其他:持股未滿1000股之股東,除股東親自出席股東會或以 ... 於 xn--jvrp4x1tftmag40ggte.com -

#23.【 2022年股東會紀念品整理】領取資格、代領規定一次看!

公司在股東會召開的前一個月會寄出「開會通知書」,上面會清楚說明領取紀念品的資格與其他開會相關內容,基本上不管是 零股還是持有整張股票的投資 ... 於 www.stockfeel.com.tw -

#24.重大資訊公告檔-泰豐— TradingView新聞

(三)本公司股東會紀念品發放原則: 本次股東常會將不予發放紀念品。 於 tw.tradingview.com -

#25.泰豐6/15召開股東常會新增議案 - MoneyDJ理財網

(三)本公司股東會紀念品發放原則:本次股東常會將不予發放紀念品。 推薦新聞. 於 www.moneydj.com -

#26.股東會贈品(紀念品)各地代換處的地點及電話2022.04.29

基隆(徵求股東會贈品代換處地址) 連絡電話 基隆市信義區東信路242號 (02)2468‑5952 長龍 基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓 0968‑381‑597 長龍 基隆市仁愛區愛三路37號6樓(廟口對面) (02)2425‑8838#1688 聯洲 於 win588stock.pixnet.net -

#27.泰豐訂6/15召開股東常會 - 玉山證券

(2102)泰豐-公告本公司董事會決議召開股東常會事宜 ... (三)本公司股東會紀念品發放原則:本次股東常會將不予發放紀念品。 相關個股. 2102泰豐 TOP ... 於 m.esunsec.com.tw -

#28.【股東會紀念品全攻略】怎麼領?推薦哪些公司?零股也能領!

股東會紀念品 怎麼領?可以代領嗎?零股股東可以領嗎?本文都將一一為你解答。依照往年經驗,中鋼、王品所發放的紀念品都非常吸引投資人,甚至有「股東 ... 於 earning.tw -

#29.【股票】最新!2022年股東會紀念品及發放時間一覽!領取地點

很多人會投資股票來理財,甚至有的人會買很多不同家的股票、買零股來領取股東會紀念品,很多家股票的股東會紀念品每年都會變換,有不一樣的東西, ... 於 kikinote.net -

#30.泰豐股東會紀念品- 飛比價格- 優惠價格推薦- 2022年4月

泰豐股東會紀念品 是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格,讓你花最少,省最多!簡單快速上手,最適合你的 ... 於 feebee.com.tw -

#31.泰豐股東會經營權戰!南港代表人趙國帥保住董事 - ETtoday ...

而在股東會登場前,泰豐、南港雙方人馬也頻針對各自董事提出解任案、也因中壢廠關閉後的土地處分互告。今天泰豐欲解除南港代表人趙國帥的董事職務, ... 於 finance.ettoday.net -

#32.110年泰豐股東會紀念品Ricocafe 真瓷真空保溫杯450ml (灰色 ...

110年泰豐股東會紀念品Ricocafe 真瓷真空保溫杯450ml (灰色)特價149元. $149. 5.0. 3 已售出. 運費: $45 - $60. 延長訂單撥款. 第三方支付保障買賣雙方權益. 於 shopee.tw -

#33.2021年(110年)臨時股東會紀念品- 台股分析 - 撿股讚

序號 代號 公司 股價 紀念品 開會時間 開會地點 最後買進日 股代 股代電... 252 8936 國統 20.95 盛香珍蜂蜜蝴蝶酥 01.04 高雄 12.02 福邦 02‑23... 253 8477 創業家 27.8 200元生活市集提貨券 01.08 台北 12.07 群益 02‑27... 254 3317 尼克森 53.8 100元7‑11商品卡 01.08 新北 12.07 華南 02‑27... 於 stock.wespai.com -

#34.110年股東常會紀念品列表(共540檔) - 放長線釣大鯨魚

代號 名稱 紀念品 最後買進日 股代 零股寄單 3576 聯合再生 7‑11商品卡 3月4日 中信 否 5315 光聯 臺灣米 3月10日 永豐 否 6797 圓點奈米 100元全家禮物卡 3月10日 富邦 否 於 aa727995022.pixnet.net -

#35.如何代領股東紀念品? - 陳陳的嘉理

別擔心,各縣市都會有許多的股東會紀念品代領處,就是為了解決這些上班族無法領紀念品的 ... 如果本身是零股股東去給股東會紀念品代換處代領,會被酌收20元手續費. 於 adsads023023.pixnet.net -

#36.味王股東會紀念品

作者小張發佈日期: 2020-04-28 2020-04-28 分類109年股東會紀念品標籤1203 ... 卡,老字號輪胎公司泰豐在4月下旬公告,「更正」股東會紀念品面額(3) . 於 2704202223.cfe-cgc-stmicro-rousset.fr -

#37.除了中鋼,最夯紀念品還有這幾家!500元商品卡、雙人牌砧板

你應該知道的是:每年春季,上市櫃企業陸續公告配息,股東會紀念品也 ... 老字號輪胎公司泰豐在4月下旬公告,「更正」股東會紀念品面額,原先規劃贈送 ... 於 www.storm.mg -

#38.股東會- 第1頁 - 民視新聞

金仁寶經營權大戰延燒!董座許勝雄隔空嗆「要當董事就來選不要抹黑」,股權過半仍慘遭女兒逼宮聯生藥王長怡痛失董座,聯電股東會紀念品角落小夥伴帆布包連2年獲選, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#39.關鍵字- 停止過 - 今周刊

上市櫃公司股東常會陸續落幕,但泰豐經營權之爭才要登場,10月中的股東臨時會將全面改選,經營權是否易主,屆時將成焦點,也牽動台苯過往兩派人馬再次交鋒 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#40.股票》2022年(111年)股東會紀念品一覽表、 零股紀念品

每年的5、6、7月開始,是各家上市櫃公司召開股東會的時間,為提高股東出席率,或是犒賞股東,蠻多公司會發股東會紀念品. 於 goodideamin.com.tw -

#41.泰豐股東會紀念品愛佳寶雙面砧板304不鏽鋼 - 旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買泰豐股東會紀念品愛佳寶雙面砧板304不鏽鋼. 泰豐股東會紀念品愛佳寶雙面砧板304不鏽鋼於%{category} 中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#42.2022年(111)股東會紀念品- HiStock嗨投資理財社群

代號 名稱 股價 最後買進日 股東會日期 性質 開會地點 零股寄單 股代 股代電話 1714 和桐 10.15 04/20 06/23 常會 新北 否 和桐化學 02 ‑89769289 2390 云辰 20.75 04/20 06/23 常會 新北 否 群益 02‑27023999 3032 偉訓 29.45 04/20 06/23 常會 台南 否 元大 02 ‑25865859 於 histock.tw -

#43.2021股東會紀念品懶人包》買零股也能領嗎?CP值最高的是 ...

股東會 旺季即將來臨,紀念品前哨戰已然開打,今年上市櫃公司送出哪些紀念品?其中CP值最高的是什麼?來不來得及買進獲得領取資格?小股東該如何領取 ... 於 wealth.businessweekly.com.tw -

#44.勵潔樓 - 世界盃足球賽

22 小時前 — 世足賽排名– 德甲福登:與曼城的緣分從小學就開始不會考慮租借離隊 ... 中鋼紀念品抄襲 · 中鋼紀念品涉抄襲 · 中鋼股東會地點 · 中鋼股東紀念品 ... 於 xn--2022-tc5fj384a.news -

#45.紀念品公告 - 永豐金理財網

股東會 屬性, 股東大會, 股東會日期 ; 發放期間 · 紀念品 ; 紀念品, 清潔劑 ; 發放地點, 永豐金股代台北市重慶南路一段二號一樓台開大樓,全通事務處理(股)公司全省徵求場所. 於 www.sinotrade.com.tw -

#46.保溫杯.旅行毯最搶手!股東會紀念品實用為主流|非凡財經新聞 ...

上市櫃公司決定股東會日期後,投資人也關注今年 股東會紀念品 ,目前有公司開始公布,也讓網友熱烈討論。網友點名的永豐金的時尚旅行毯,聯電的帆布包, ... 於 www.youtube.com -

#47.承德路

2. 福邦證券股份有限公司股務代理部僅負責本次股東臨時會相關事務,其他股務作業申請,請逕洽「元大證券(股). 公司股務代理部」辦理。 《附件一》. 泰豐輪胎股份有限公司股東 ... 於 www.federalcorporation.com -

#48.泰豐股東會的情報與評價,PTT、CNYES

泰豐股東會 在Anue鉅亨網財經新聞Facebook 的情報與評價 ... 泰豐與南港互相提出解任對方董事與獨立董事,成股東會攻防焦點,股東出席率高達93.58%,雙方可控股數相當接近, ... 於 money.mediatagtw.com -

#49.泰豐股東會股東砧板的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠 ...

泰豐股東會股東 砧板價格推薦共18筆商品。包含18筆拍賣.快搜尋「泰豐股東會股東砧板」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#50.TDCC臺灣集中保管結算所股東會電子投票平台

提醒視訊會議股東,遇天災、事變或其它不可抗力情事致會議斷訊,依規定可繼續召開時,視訊會議投票權數視為棄權。 ☆注意!111/4/1起,股東e票通將「停止支援」IE瀏覽 ... 於 www.stockvote.com.tw -

#51.2022年(111年)股東會紀念品的最新列表 - 直雲的投資筆記

代號 名稱 最後買進日 股東會日期 性質 開會地點 零股寄單 股代 股代電話 2342 茂矽 3/16 5/18 常會 新竹 否 台新 02 ‑25048125 4939 亞電 3/16 5/17 常會 新竹 否 福邦 02 ‑23836888 1312 國喬 3/17 5/20 常會 高雄 否 凱基 02‑23892999 於 chihyun.tw -

#52.中橡股東會紀念品

中橡股東會紀念品 第一銀行網路銀行忘記密碼. ... 抗菌福祿單層杯: 2102: 泰豐: 2021: RICO真瓷保溫杯450ml: 2103: 台橡股東會紀念品嗎? 於 cooplabaraggia.it -

#53.【股民敲碗2】股東會紀念品好超值? 專家提醒

零股達人張琨琳說,如果想領取股東會紀念品,一定要留意最後買進時間,最後過戶日若加上股票交割的2個交易日,在股東會日期前62天買進該公司股票才有參與 ... 於 times.hinet.net -

#54.【泰豐輪胎恐變天】南港輪胎林學圃買股過半馬述健陷 ... - 鏡週刊

2020.04 南港公告取得泰豐近10%股權 · 2020.05 南港持續加碼泰豐,持股比例已達到14.25% · 2020.06.19 泰豐舉行股東會改選董監,南港拿下1席董事 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#55.泰豐股東會8/31登場聚焦經營權| 市場焦點| 證券 - 經濟日報

泰豐股東會 8/31登場聚焦經營權. 提要. 公司派與市場派議案攻防受矚目牽動10月15日股臨會全面改選董事建大同日舉行. 稅稅唸學堂. 本文共625字. 反傾銷稅 · 泰豐 · 南港. 於 money.udn.com -

#56.股東會資訊| clco

簡稱 紀念品 開會日期 限制(股) 6269.台郡 50元全家禮物卡 1110616 1000 5410.國眾 35元統一咖啡卡 1110602 1000 8935.邦泰 口罩 1110602 1000 於 www.clco.com.tw -

#57.大老闆點兵股東會比拳頭小看一紙委託書多少公司痛失經營權

通常券商透過旗下營業員,容易掌握客戶持有的股票清單,所以董監事透過券商可以先一步掌握持股多的大戶,尤其是經紀業務市佔率越大的券商,越受到需要委託書的董監事青睞, ... 於 cgc.twse.com.tw -

#58.[公告] 泰豐:公告本公司董事會決議召開股東常會事宜(新增議案 ...

(三)本公司股東會紀念品發放原則: 本次股東常會將不予發放紀念品。 回列表頁. 相關個股. 泰豐22.20 ... 於 stock.pchome.com.tw -

#59.股東會紀念品發放服務- 哇! 泰豐(2102)真的發500元商品 ...

哇! 泰豐(2102)真的發500元商品卡只可惜小編的徵求場所沒有徵求股東可以到元大商業銀行台北市承德路三段210號兌換但還是先提醒零股小股東們、請先#電子投票以免 ... 於 zh-cn.facebook.com