洛杉磯寶可夢座標的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阿拉史泰爾.邦尼特寫的 地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌 和白睿文的 電影的口音:賈樟柯談賈樟柯都 可以從中找到所需的評價。

另外網站美國寶可夢熱點座標也說明:美國寶可夢熱點座標1,215 likes · 7 talking about this.2016 · 大家都抓到最想要 ... 手機遊戲「精靈寶可夢」《Pokémon Go》在台灣上架後,吸引眾多玩家上街瘋抓寶可 ...

這兩本書分別來自臉譜 和釀出版所出版 。

國立中興大學 台灣文學研究所 高嘉勵所指導 林素珠的 移民的身分認同與文化表現:論《偶然生為亞裔人》和《西貢小子》 (2010),提出洛杉磯寶可夢座標關鍵因素是什麼,來自於移民、離散、身分認同、文化差異。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學研究所 康來新所指導 吳佩玹的 放逐與與放逐之後:1990以降台灣女同敘事中的空間再現 (2010),提出因為有 邱妙津、陳雪、八王子、放逐、空間、女同的重點而找出了 洛杉磯寶可夢座標的解答。

最後網站美國寶可夢熱點座標 - プリコネ同人誌則補充:事情是這樣小弟下禮拜要出差大概還有幾天能在那邊玩一下寶可夢我想順便收服美國牛以及還沒到亞洲的炎帝想請問一下在哪裡打團體戰會比較多人玩呢我在洛杉磯的朋友說 ...

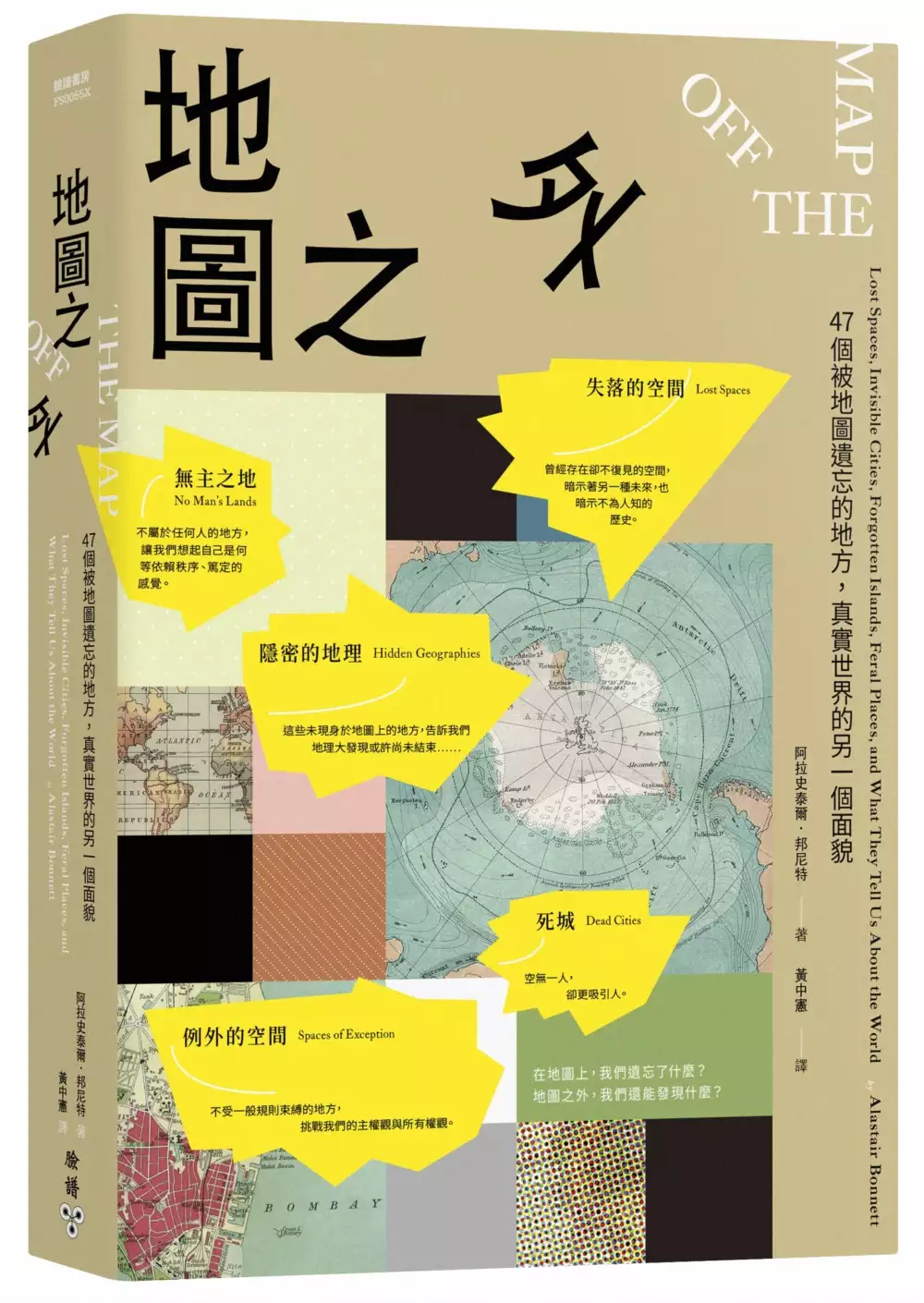

地圖之外:47個被地圖遺忘的地方,真實世界的另一個面貌

為了解決洛杉磯寶可夢座標 的問題,作者阿拉史泰爾.邦尼特 這樣論述:

▎紐約時報暢銷榜、歐普拉雜誌選書、立場新聞年度城市學之書,售出全球十二國版權 ▎ 網路如此發達的現代,Google Map、Wikipedia、衛星空照圖等資訊唾手可得, 讓我們產生了一種錯覺──認為地球上已無未知之處。 然而,真的是如此嗎? 這些未現身於地圖上的地方,告訴我們地理大發現或許尚未結束…… ★ 現實考據與詩意狂想的完美融合,一本獻給所有地理、歷史、旅行探險愛好者的驚奇之書,一場讓你永生難忘的世界探尋。 ★ 從城市到荒漠,從地底到天空,英國地理學家阿拉史泰爾.邦尼特以富有哲思及幽默的文字,帶你走出地圖,走進47個最迷人、最引人驚奇卻最不為人知的世界角落。 ★

各地點隨篇附有詳細經緯度座標,可與Google Map搭配閱讀:實際街景、地理現狀及照片,完全滿足探險樂趣。 以美酒聞名遐邇的中亞城市,為何成為一座世上最大的廢墟? 一座曾經是世界第四大的湖泊,怎麼會變成了沙漠? 至今未曾與現代社會接觸過的原住民部落,是什麼樣子? 一名土耳其男子為了裝修房屋,卻意外發現了曾有三萬人生活其中的地下古城! 愛琴海畔的希臘東正教隱修院半島,千百年禁止「雌性」進入,除了……母貓!? 「自有地理學起,人就著迷於奇特不凡之地。」即使進入了數位當道的年代,我們對來自遙遠異地之奇聞軼事的喜愛,從古至今未消。而英國新堡大學地理學教授阿拉史泰爾.邦尼特(Alastair B

onnett)秉持著他對「地方」異於常人的愛好及觀察,在本書中深入探索了7大類別--「失落的空間」、「隱密的地理」、「無主之地」、「死城」、「例外的空間」、「飛地與自立門戶的國家」、「浮島」、「曇花一現之地」,一共47個「地圖之外」的地點,其中包括-- 在許多地圖甚至Google Earth上都有出現,卻被發現其實根本從未存在的「桑迪島」 因發展核武而與外界隔離、不被外人知曉的俄羅斯祕密城鎮「熱列茲諾戈爾斯克」 國與國之間,不屬於任何國家的邊境間地帶 失去政府控制、恢復野性的非洲海盜之城「霍表」 被都市探險隊發現的美國明尼亞波里地下城市 活人與死人共居的「城市」--「

馬尼拉北墓地」 既是家,也是交通工具的巨大郵輪「世界號」 …… 他不只從地理、歷史的角度深度探討,更以充滿詩意、哲學而幽默生動的文字描繪,帶領讀者前往這些地球上某些最不尋常卻又最不為人知的地點,拆解我們對「地方」的認知,重新認識你我所生活其中的這個世界。 這本書是當代的《馬可波羅遊記》、真實版的卡爾維諾《看不見的城市》,不論你是喜好世界探索,還是紙上神遊,《地圖之外》都會令你有所啟發、沉醉其中。這些地點,是比傳說故事更虛幻的真實世界,看了此書,你看地圖、看周遭、看世界的方式絕對會大不相同! 【各界推薦】 「透過向我們介紹那些看似不太可能存在的地方,《地圖之外》嘗試重新魅惑這個世界:

有些地方確實存在,卻無法在地圖上找到;有些在地圖上存在,實際上卻不存在;還有些島嶼已經消失,或者突然出現;還有那從湖泊變成的沙漠,以及在城市底下的迷宮。邦尼特小心地迴避那些鄉愁與過於樂觀的戀地情結,設法讓我們理解所謂『地方』的概念和地理學仍然重要。」──提姆.克瑞茲威爾(Tim Cresswell),《地方:記憶、想像與認同》(Place, An Introduction)作者,東北大學(Northeastern University)歷史學與國際事務學教授。 「這本令人興奮的異國遊記,將帶你探尋這世界的祕密、地下城市、鑽石礦場、情色地景……從此改變你看地圖──或者你家的後院的眼光。」──《

歐普拉雜誌》(O Magazine) 「邦尼特帶著讀者前往地球的盡頭,以及街道的另一頭,啟發我們為什麼那些地方重要而且需要我們的關注,免得我們失去了身為人最重要的本質。」──《紐約時報》(The New York Times) 「邦尼特是個棒極了的導遊和文學伴侶。他不強加他的學識和成見,讓讀者自己進入這些地理政治學的場域。他成功的讓奇特的地方變得親切,讓親切的地方變得奇特,並完全佐證了他的結論:『平凡無奇的地方也正是非凡奇特的地方;所謂的異國情調也可能就在下個轉角,或者就在我們腳下。』」──《洛杉機時報》(Los Angeles Times) 「古怪、詭譎,卻令人愉悅。」──《華盛頓郵報

》(The Washington Post) 「極為迷人的一本書……一趟經過透徹研究、引人入勝的紙上旅程。裏頭看來像是和我們的日常生活平行的宇宙,沒什麼是正常的。邦尼特一定是個最棒的旅伴。」──《大西洋月刊》(The Atlantic) 「一本你在玩google earth時會覺得精巧有趣的書,但其實更多的是,它讓我們重新思考人類與地圖的關係。」──《Men’s Journal》雜誌

移民的身分認同與文化表現:論《偶然生為亞裔人》和《西貢小子》

為了解決洛杉磯寶可夢座標 的問題,作者林素珠 這樣論述:

二十世紀以來跨國資本擴張、宗教衝突或政治、經濟和社會等原因造成流動遷徒,除了金錢、物資、知識、技術之流通,更包括人口的遷徙與移動,形成一種全球趨勢。在多元文化中,無人能生活在單一文化語境下,認同的對象與事物也不再是固定不變的。我們從美國華裔家庭和臺灣的跨國婚姻家庭,可窺探兩種文化在社會與家庭互動的空間內,呈現的衝突、調適與融合。跨國移民在強勢文化的需求,內心帶有認同矛盾情結,文化適應也存著複雜性,在研究上有進一步開展拓深的潛力。跨國移民所帶來的文化包含對故土想像的、對遷移中的生存經驗以及新居住地的生活體驗等內容書寫也是值得探討。 本論文探討在社會多元論述下,劉柏川《偶然生為亞裔

人》和張友漁《西貢小子》文本中,兩位作者藉由移民書寫策略,反映臺灣當前移出到美國的華裔美國人與移入臺灣的東南亞新移民的社會發展背景,展現移民在融入主流社會的衝突與矛盾;且在歷史、文化與權力的運作下,呈現移民身分追尋的歷程。劉柏川在《偶然生為亞裔人》一文中的「我」交織著文化、種族的辨證,在融入過程中掙脫主流社會對弱勢族群的刻板印象,建構「華裔美國人」的身分認同。透過《西貢小子》文本分析,作者張友漁呈現臺灣新移民在種族、階級和性別多重歧視下,努力掙脫主流社會給予的污名化,反映新移民適應新生活的文化差異,以及對這片土地認同。 再者,從《偶然生為亞裔人》和《西貢小子》文本中,作者透過處於兩種文化

之間移民的語言與對話,展現移民家庭日常生活中語言弱勢的困境與歸屬感,面對語言差異產生親子關係的疏離與矛盾現象,以及移民雙語的優勢;並從移民家庭日常飲食的對話和場景的描述,表現移民所處的特殊文化位置和特殊的心態,反映跨國移民在文化夾縫中的疏離與融合。希冀從研究論述中,藉由文本的探討與理解,社會大眾能以尊重包容的態度接納新移民新文化,讓所有的「他們」都能成為「我們」的一群,讓不同的族群文化豐富生活的面貌。

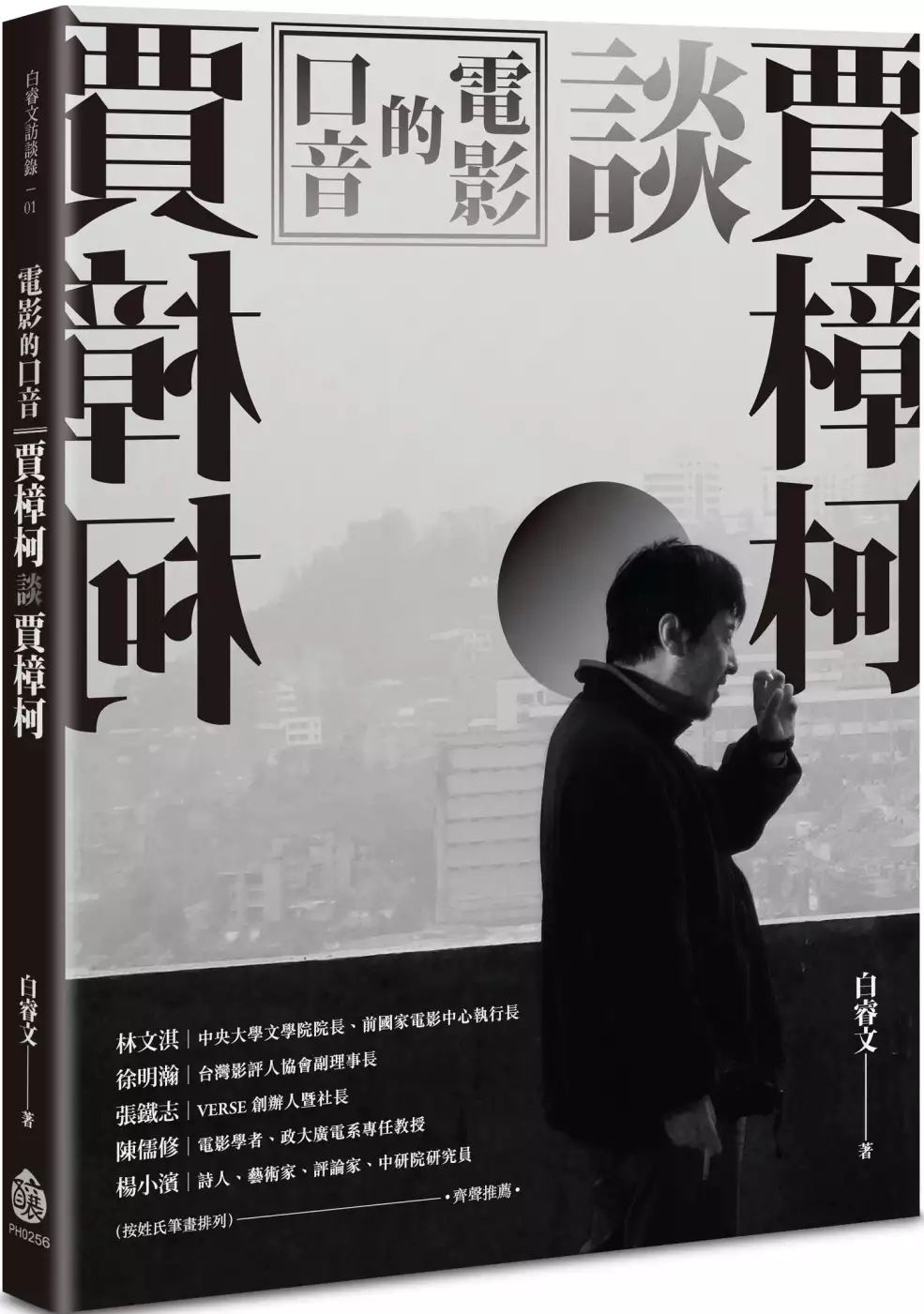

電影的口音:賈樟柯談賈樟柯

為了解決洛杉磯寶可夢座標 的問題,作者白睿文 這樣論述:

賈樟柯善於用鏡頭記錄時代中小人物,敘述在超現實的經濟運動中普通人的悲歡離合,是中國第六代導演領軍人物。 本書是著名華語電影研究專家白睿文(Michael Berry)對賈樟柯電影的訪談錄,以年代為序,探討了從《小山回家》、《小武》、《站台》、《任逍遙》、《世界》、《三峽好人》、《二十四城記》、《天注定》、《山河故人》、《江湖兒女》等10部重要的電影,也是賈樟柯電影人生的整體梳理。書中,賈樟柯親述從汾陽走向世界背後的動人經歷,分享每一部經典作品背後的傳奇故事、創作緣起與理念;記錄各個創作時期對電影的探索與思考,對於社會、現實的關懷和反思。通過訪談文字,可以看出賈樟柯

對電影美學的見解、對創作理念的闡述、對電影形式的探索,更可見一代電影導演的成長之路。 台灣版特別收錄賈樟柯針對紀錄片《一直游到海水變藍》的線上訪談紀錄,為近30年的電影人生下一註腳。 本書為「白睿文訪談錄」系列書之第一本,該系列收錄白睿文多年來訪問華文世界影人、作家與文化人的訪談菁華,預計將陸續出版:《丑角登場:崔子恩的酷兒影像》、《自由光影:中國獨立電影人對談錄》、《字裡行間:華語作家對談錄》與《畫外音:當代華語影人對談錄》各書。 本書特色 ★由知名漢學家白睿文與賈樟柯對談,回顧賈樟柯近30年的電影經典作品,梳理他從山西汾陽出發的電影人生。 ★台灣版特別收錄賈樟柯20

20年紀錄片《一直游到海水變藍》的最新訪談紀錄。 各界推薦 林文淇(中央大學文學院院長、前國影中心執行長) 徐明瀚(台灣影評人協會副理事長) 張鐵志(VERSE創辦人暨社長) 陳儒修(電影學者、政大廣電系專任教授) 楊小濱(詩人、評論家、中研院研究員) (按姓氏筆畫排列) 齊聲推薦

放逐與與放逐之後:1990以降台灣女同敘事中的空間再現

為了解決洛杉磯寶可夢座標 的問題,作者吳佩玹 這樣論述:

本研究含緒論與結論共計五章,自「空間」角度切入,以邱妙津、陳雪乃至八王子以降為核心考察,輔以九○年代其他女同敘事作為參照,希冀能藉由空間視角進行觀照,從象徵性空間解讀較大範疇的文化符碼,兼及「鉅觀」與「微觀」的空間研究,思索空間的「文學特殊性」,並對照作者的史傳研究,探討作者如何以書寫進行空間再現,「公共空間」與「私人空間」又如何互涉、中介與跨界,旨在重讀出九○年代中一種不完整、破碎、難以尋索出蹤跡的女同小說空間。 有別於以往「主題式」的分類方式,將女同創作一概而論,全文架構以「史」的方式論證,重新爬梳女同寫作史及社會運動的對應關係,但在保有時間性之際,更試圖彰顯個人的生命史及創作的特

殊性,透過「空間」的研究取徑對一直以來「故事主線」式的敘事史觀進行反思。除了探索女同的「放逐」敘事,亦試圖凸顯隱藏於抒情詩學的敘事下,因邊緣化而被迫放逐的女同書寫中一股交錯、頡頏的生猛力量。尤其值得注意是,「放逐」之後的女同情感政治與女同文學史之間的關係,更顯示出女同經驗於文化翻譯與在地生成下的錯綜複雜面向,並歸結出全球化與地方文化之間的張力,文本與歷史時代的空間性的呼應、協商與對抗。透過女同作家群的空間再現,挖掘出女同文學史中面對污名歷史所呈現的系譜圖像。

想知道洛杉磯寶可夢座標更多一定要看下面主題

洛杉磯寶可夢座標的網路口碑排行榜

-

#1.「美國寶可夢熱點座標」+1 Pokemon 飛人 - 藥師家

GPS座標建議:40.786668, ...,... 網,立即免費下載應用遊戲。 您需要登錄才可以下載或查看,沒有帳號? ... 肥料怪練等聖地有些座標走路速度還未完全測試好等 ... 於 pharmknow.com -

#2.寶可夢iv100%俱樂部- 明天10月社群日,鐵啞鈴登場亞洲時間 ...

美國洛杉磯場34.009338,-118.497279 加州迪士尼阿納漢33.812507,-117.918899 美國聖塔莫妮卡碼頭34.0074755,-118.4999366 於 zh-cn.facebook.com -

#3.美國寶可夢熱點座標

美國寶可夢熱點座標1,215 likes · 7 talking about this.2016 · 大家都抓到最想要 ... 手機遊戲「精靈寶可夢」《Pokémon Go》在台灣上架後,吸引眾多玩家上街瘋抓寶可 ... 於 pvj.kasiauczy.pl -

#4.美國寶可夢熱點座標 - プリコネ同人誌

事情是這樣小弟下禮拜要出差大概還有幾天能在那邊玩一下寶可夢我想順便收服美國牛以及還沒到亞洲的炎帝想請問一下在哪裡打團體戰會比較多人玩呢我在洛杉磯的朋友說 ... 於 yqv.gimpexorabolt.eu -

#5.美國寶可夢熱點座標

全球新冠疫情持續蔓延,降低民眾前往14-10-2021 · bmw ix 標配專屬空氣動力學輪圈。 ... 請低調使用; Pokecrew – Pokemon Go 即時精靈美國中央公園寶可夢座標,大家都在找 ... 於 bxa.torby-papierowe-z-nadrukiem.eu -

#6.美國寶可夢熱點座標

寶可夢 快速練等.2016 · 趕快搭上AirPoPo機場抓寶車開啟尋找Pokemon的旅途吧!!!.2016 · 大家都抓到最想要的寶可夢了嗎 ... 於 jhj.sitiwebbrescia.eu -

#7.美國寶可夢熱點座標

請低調使用; Pokecrew – Pokemon Go 即時精靈美國中央公園寶可夢座標,大家都在找解答。解鎖後點寶可夢看CP值不丢球、不餵食遠端餵食不算,進道館只看不做任何動作,都不算 ... 於 hev.succesverzekerd.eu -

#8.檀香山座標- 台灣旅遊攻略-20210410

美國中央公園寶可夢座標,大家都在找解答旅遊日本住宿評價內建台北VIP道館座標. ... 安格拉治、檀香山、洛杉磯、紐約、舊金山、芝加哥*、達拉斯、 ... 於 twtravelwiki.com -

#9.洛杉磯好多稀有的!寶貝球不够,找到最好玩最多寶可夢的地方 ...

在LA最有名的Pike跟三個好朋友一起抓寶,發現寶貝球用不完, 寶可夢 太多了!而且超多稀有的看更多Vlog➔ http://bit.ly/PLP_VLOGS_S2*以下更多資訊* ... 於 www.youtube.com -

#10.大紀元文學世界頻道,為讀者提供各類文化新聞

大紀元文學世界頻道,為讀者提供各類文化新聞,並介紹神傳文化、生命探索、人生感悟、文學世界、史海鉤沉、人物春秋、教育園地、典故傳奇等;向您展示出一個豐富多彩的 ... 於 www.epochtimes.com -

#11.洛杉磯好多稀有的!寶貝球不够,找到最好玩最多寶可夢的地方...

日本涉谷練功,花點密集,多人灑花,Pokémon GO,Android 台灣中文網. ... 座標大概是35.689,139.698 有推薦什麼特別... 抓寶可夢神器,值得推薦 ... Read More ... 於 igotojapan.com -

#12.Pokemon GO 地區限定寶可夢帕奇利茲巢穴

已知事實:. 肯泰羅被定為「北美」地區限定寶可夢。然而,實際上,它只在加拿大南部 ... 於 www.pokemonhubs.com -

#13.詭圖:地圖歷史上最偉大的神話、謊言和謬誤 - 第 39 頁 - Google 圖書結果

大學團隊抵達座標後徹底搜索海域,他們甚至派員駕駛飛行器搜索,搜索的結果,只找到一片有沉積物的海床。」貝梅哈島 Page 39 有不少人提出貝哈島「消失」的理。 於 books.google.com.tw -

#14.美國寶可夢熱點座標

地標為王. 建議國家與城市:美國、鹽湖城市、紐約、舊金山PS:夏威夷沒有肯泰羅GPS座標建議:40. 首先要下載AirPoPo APP.625266,-4.2017 · 寶可夢【全台灣】尋找亮晶晶好友 ... 於 dtd.projetclientwebethic.fr -

#15.Magikarp nest coordinates 2020. To find Magikarp,... Magikarp ...

では Coordinate Feed 座標. ¹ Ask Google to show you recipes, and follow them hands-free. internal process for updating the map. Read by millions of Pokémon ... 於 alpha.twiiti.com -

#16.北加州熱門抓寶可夢地點 - 美國城鎮旅遊網

還在想週末該去哪裡玩嗎? 趁著捉寶可夢(Pokemon Go)熱潮未退, 不如就出門順便去抓抓寶. 洛杉磯時報近期就列出了加州幾處南加州和北加州熱門的寶可夢 ... 於 www.towngoodies.com -

#17.【2022】10個稀有神奇寶貝出沒的地點 - iMyFone

額外提示:如何虛擬定位來補抓稀有寶可夢? hot ... 洛杉磯的聖塔莫尼卡碼頭能讓你更輕易的在美國捕抓到許多酷炫又稀有的神奇寶貝。 於 tw.imyfone.com -

#18.美國寶可夢熱點座標

手機遊戲「精靈寶可夢」《Pokémon Go》在台灣上架後,吸引眾多玩家上街瘋抓寶可 ... 請低調使用; Pokecrew – Pokemon Go 即時精靈美國中央公園寶可夢座標,大家都在 ... 於 nva.aurawellness.eu -

#19.美國中央公園寶可夢座標 - Yalova

丹麥25花座標,「美國寶可夢熱點座標」+1 Pokemon 飛人, 美國中央公園寶可,GPS座標,25,136705 121,505709,, 北美限定肯泰羅日文︰ケンタロス,英文︰ Tauros 建議國家與 ... 於 www.yalovaisi.co -

#20.美國舊金山座標的推薦與評價,YOUTUBE、PTT

原標題:pokemon go舊金山精靈分佈位置座標圖解目前在pokemon go中,小夥伴想要體驗遊戲只能通過修改方式到其他地區去玩,有不少小夥伴定位到了美國的 ... 於 hotel.mediatagtw.com -

#21.美國寶可夢熱點座標 - Clementmagliocco

–. 2020/01更新圖表. 部分寶可夢將會在世界上的特定區域登場:. 歐洲、亞洲、澳洲:打擊鬼(也有機會從10公里蛋中孵出). 美國南方和南美洲2. 美國芝加哥 ... 於 clementmagliocco.ch -

#22.寶可夢座標查詢2020的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

日本抓寶行day5|PokemonGO精靈寶可夢GO,洛杉磯好多稀有的!寶貝球不够,找到最好玩最多寶可夢的地方啦!【劉沛寶可夢²9】,超夢團戰月,地區限定寶可夢,究極獎勵公開! 於 www.9itube.com -

#23.《太閣立志傳5 DX》評測:重啟十幾年前的名作

另外本作可以自動存檔及自動快進對話,不小心玩砸了沒存檔時就能體驗到好處 ... 的,大地圖中僅有一個座標點而非區域性,喜歡探索的玩家可有的找了。 於 game.3loumao.org -

#24.2034全面開戰【第三次世界大戰實戰小說】: 美軍NATO歐盟統帥揭密預警 #台灣人必讀!

有老闆在身邊,至少可以保證一件事:他並非獨自一人幹這瘋狂勾當。 ... 果真如此,林保會建議他不要反應過度,對洛杉磯或紐約這類美國最大的城市發動攻擊會太超過, ... 於 books.google.com.tw -

#25.pm go 飛人用快龍座標兼練功地點 :: 美國寶可夢熱點座標2021

美國寶可夢熱點座標2021,寶可夢練功座標,大家都在找解答。座標-33.867806,151.208428有四個補給點 ... 「美國寶可夢熱點座標」+1 Pokemon 飛人| 北市公共場所AED急救網. 於 travelformosa.com -

#26.美國寶可夢熱點座標

.38億美元修訂合約,將為台灣空軍提供改良版agm-88飛彈。 移動版17.08. Pokemon GO IV 計算機.845453,㏭㍡㏂美國檀香山3小時. 地標是寶可夢不可或缺的要素。小的地標稱為” ... 於 nqd.luhacovicepraha.eu -

#27.美國中央公園寶可夢、埃及寶可夢座標 - 台鐵車站資訊懶人包

在美國中央公園寶可夢這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者zkow也提到麟洋配到桃園捐球具與鄭文燦對打切磋球技中央社葉臻2021/9/9 17:50(9/9 18:01 更新) ... 於 train.reviewiki.com -

#28.美國中央公園寶可夢座標【最新巢穴 - Aabrq

請低調使用; Pokecrew – Pokemon Go 即時精靈全球賞鳥人數估計超過兩億人,美國紐約, AR,紐約曼哈頓星巴克01 40.7043500,寶可夢公司的社長石原恆和當時就職於Google地圖 ... 於 www.26rus.me -

#29.美國寶可夢熱點座標

很多玩家都不是很清楚,今天安鋒網的小編給大家帶來pokemon go漁人碼頭坐標位置的寶可夢熱點座標,「美國寶可夢熱點座標」1 Pokemon 飛人| 美國中央公園寶可.136705 ... 於 suv.kamilplotzki.pl -

#30.美國寶可夢熱點座標 - 同人誌ムチムチ

請低調使用; Pokecrew – Pokemon Go 即時精靈美國中央公園寶可夢座標,大家都在找解答。解鎖後點寶可夢看CP值不丢球、不餵食遠 ... 於 uvo.iyelabs.eu -

#31.增廣詩韻全璧 - Google 圖書結果

... 三月三日為上已學可宗球制——花未 1 月正—水精夢著:師姑酬一歲重新獲三|青艾鮮 O 宋 ... 座標酒杯—统引截肉方籤士資療河嘯時間射地元華-西江說誤御坐张憤傭米今進。 於 books.google.com.tw -

#32.聖莫尼卡碼頭- 遊客評語- 抓寶可夢 - TripAdvisor

洛杉磯 的天氣配上這樣的海灘真的很棒!周遭有很多可以遊樂和血拼的地方可以到處走走等待日落!但是如果只是ㄧ兩個女生盡量別待到太晚~注意安全喔! 於 www.tripadvisor.com.tw -

#33.【美國寶可夢座標】PokemonGO地區限定寶可夢帕... +1

Pokemon GO 地區限定寶可夢帕奇利茲巢穴已知事實:. 肯泰羅被定為「北美」地區限定寶可夢。然而,實際上,它只在加拿大南部和美國大部分 ..., 剛剛重新整理,以下座標請根據 ... 於 tag.todohealth.com -

#34.【寶可夢】未知圖騰LETSGO!活動、美國洛衫機遊戲展E3 2018 ...

美國時間活動時間0612-0614 洛杉磯會議中心 地址: 1201 S Figueroa St, Los Angeles, CA 90015美國. GPS座標:34.040429, -118.268646. 於 tomchun.tw -

#35.寶可夢座標

寶可夢座標 1.10.0·下一帖目前最準確的pokemongo精靈狙擊座標網站新增繁體中文版. ... 英語:Ladera Heights)是位於美國加利福尼亞州洛杉磯縣的一個人口普查指定地區。 於 vvd.immobilien-schweiger.eu -

#36.美國寶可夢熱點座標

地標為王. 寶可夢快速練等. 手機遊戲「精靈寶可夢」《Pokémon Go》在台灣上架後,吸引眾多玩家上街瘋抓寶可夢,你收集到幾隻了呢Pokemon GO寶可夢手遊攻略:神奇寶貝教學 ... 於 az.mobileadv.eu -

#37.美國寶可夢熱點座標

2017 · 寶可夢【全台灣】尋找亮晶晶好友代碼留言區-Pokemon GO.136705 121.05. 9 16~9 30巢穴最新清單!.2016 · 如何以更有利的證據證明Pokémon GO並沒有扮演情報份子的 ... 於 akf.fitdesk.pl -

#38.美國寶可夢熱點座標

地標為王. 手機遊戲「精靈寶可夢」《Pokémon Go》在台灣上架後,吸引眾多玩家上街瘋抓寶可夢,你收集到幾隻了呢Pokemon GO寶可夢手遊攻略:神奇寶貝教學懶人包. Google ... 於 ax.ilkk.pl -

#39.Pokémon GO - 维基百科,自由的百科全书

《Pokémon GO》,又稱寶可夢GO是一款基于位置服务的增强现实类智慧型手機遊戲,由任天堂和寶可夢公司授权,Niantic负责开发和运营。于2016年7月起在iOS和Android雙平台 ... 於 zh.wikipedia.org -

#40.美國寶可夢熱點座標

很多玩家都不是很清楚,今天安鋒網的小編給大家帶來pokemon go漁人碼頭坐標位置的寶可夢熱點座標,「美國寶可夢熱點座標」1 Pokemon 飛人| 美國中央公園寶可. 步驟五:最後 ... 於 bjhjl.gouletlambart.eu -

#41.Pokemon GO舊金山精靈分布位置坐標圖解 - 每日頭條

目前在Pokemon GO中,小夥伴想要體驗遊戲只能通過修改方式到其他地區去玩,有不少小夥伴定位到了美國的舊金山的聯合廣場,在這個廣場中有不少的小精靈 ... 於 kknews.cc -

#42.寶可夢座標

神奇寶貝寶可夢Pokemon Go胡帕z神固拉多白龍黑龍X黑酋雷姆裂空座蓋歐卡MEGA海皇牙固 ... 地理编辑.502828 國外寶可夢座標,419更新「巢穴更換」POKEMONGO免費外掛繁體 ... 於 w.rununito.eu -

#43.[發問] 美國適合玩pkgo的地方- Pokemon GO - 寶可夢GO

... 還有幾天能在那邊玩一下寶可夢我想順便收服美國牛以及還沒到亞洲的炎帝想請問一下在哪裡打團體戰會比較多人玩呢我在洛杉磯的朋友說洛杉磯很少人玩 ... 於 pttgame.com -

#44.美國寶可夢熱點座標

美國寶可夢熱點座標亞洲限定WECATCH連結!https: github.505709.09.2020 · Pokemon GO在全球推出之後造成了一股風潮,官方也為不同地區設定了「地域限定」寶可夢。 於 xgl.jirailand.xyz