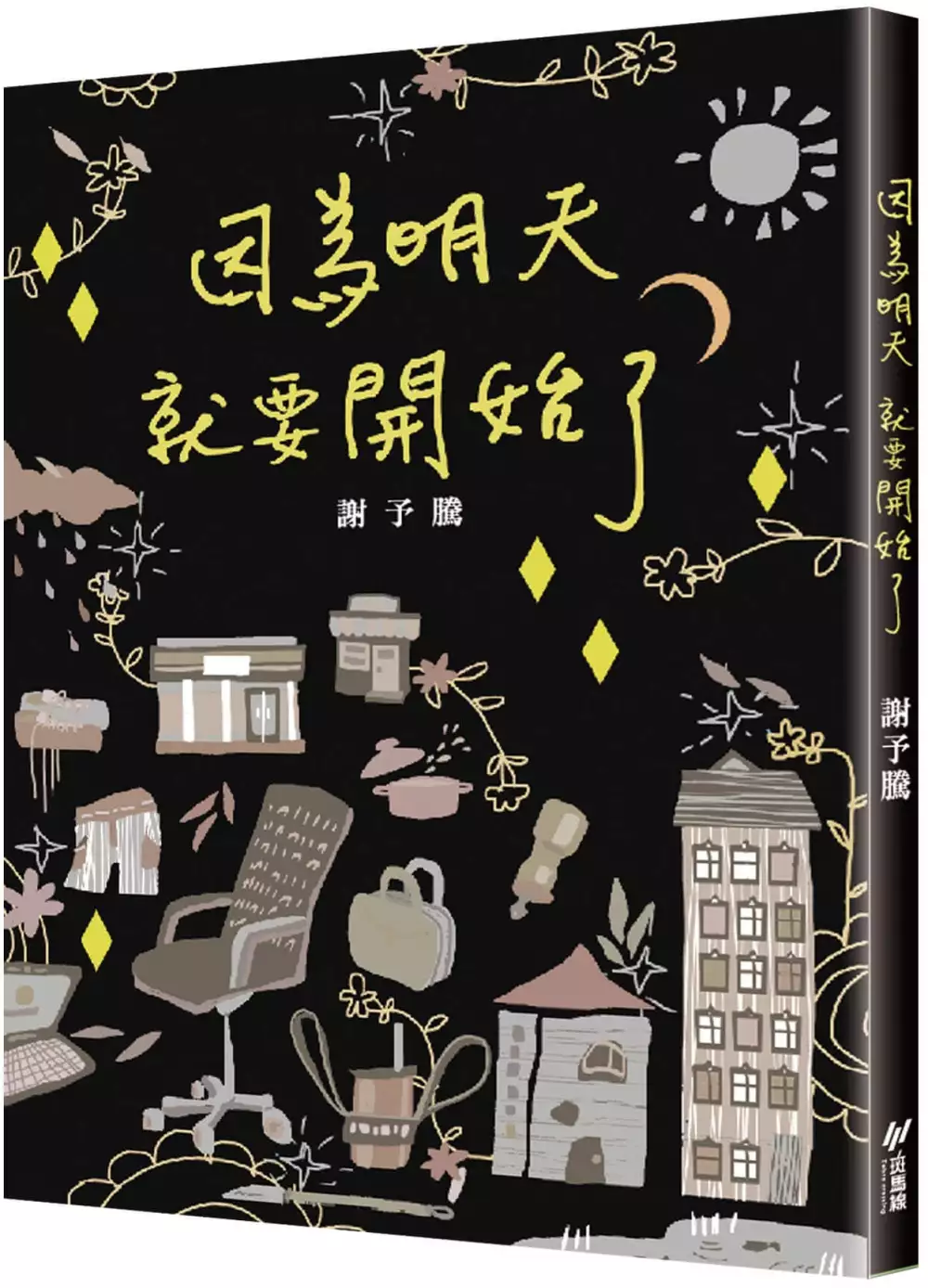

流浪博士的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦謝予騰寫的 因為明天就要開始了 和陳伯軒的 戲弄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站禁餵區研擴大團體憂影響流浪貓狗- 20211129 - 港聞 - 明報也說明:行政會議非官守議員召集人陳智思說,如已對市民構成危險,市民不應等待被襲擊才要政府行動。 相關字詞﹕黃錦星 梁肇輝 漁護署 ...

這兩本書分別來自斑馬線文庫有限公司 和釀出版所出版 。

國立中正大學 教育學研究所 顧曉雲所指導 符智凱的 台灣高教體制下博士後研究員的生命史研究 (2021),提出流浪博士關鍵因素是什麼,來自於博士後研究員、高等教育、生命史。

而第二篇論文中國文化大學 勞動暨人力資源學系 康雅菁所指導 何兆中的 影響臺灣博士人才海外就業及回流因素之研究 (2021),提出因為有 人才遷移、模糊德菲法、層級分析法的重點而找出了 流浪博士的解答。

最後網站“流浪博士”在大陆找到了新年新希望 - 新浪财经則補充:“前两天我一个师弟还跟我诉苦,他也是'流浪博士',下学期能找到的代课时间又少了两节,这就意味着他每月的薪水只有台币3.5万元,而且寒暑假3个月没有 ...

因為明天就要開始了

為了解決流浪博士 的問題,作者謝予騰 這樣論述:

漂浪派詩人婚後的第一本詩集。 面對世界、社會與人生的眾多荒謬,展現玩世不恭卻又不得不為五斗米折腰的態度與心路歷程。 本詩集選自筆者2018年底至2022年初的作品,共計73首。主要記錄了詩人自取得博士學位、騎機車往返雲林、嘉義、臺南、高雄與臺東五縣市不同大學的兼課生涯、結婚等人生階段,同時也書寫了包括此四年間,世界所共同面對的政治情勢和巨大瘟疫,是繼前一本詩集《浪跡》之後,筆者面對自身詩美學的經營與世界的再度不同詮釋、態度與姿態。

流浪博士進入發燒排行的影片

《創作者說》,每週四上線。每集節目會邀請創作者來跟大家聊聊他們的作品。可能是一本書,或是一部劇。歡迎你跟我一起來探索這些故事,背後的創作故事。

追蹤《研究生》 FB|https://www.facebook.com/pointsjourney

📍作品

《....顯示更多》

📍創作者

李律|廣播主持人、作家、兼任助理教授

🔖精彩節錄:

他是一位流浪博士,也是一個逃跑的公務員,比較熟識的朋友稱它為李律批底亞。

臉書追蹤人數超過兩萬的李律,帶著創作《顯示更多》,和大家聊聊他的故事。這本書有別於一般散文,這是一本收錄十年來臉書長文的書籍,包含了各個時期對家庭、對工作、對社會等...的感想,在面臨到人生好像走到一個泥沼的過程當中,對自己的突破跟省思。

李律說道,自己為什麼會這麼不快樂,為什麼這麼不幸,都只是運氣不好,所以也躲不掉那種被不快樂籠罩一生的感覺,每個都有自己的人生課題,而李律的人生功課就是要學會面對它、理解它、放下它。

顯示更多不只是一個書名,更是一種不同的創作型態,用精煉的文字把一件事情講清楚,快速勾住讀者的心,讓他們忍不住繼續的看下去。李律說這本作品只是將他過去的文章集結成書,不過換個角度想,那段省思自己人生徬徨的時光,在臉書中所寫下的心情,也是記錄了我們這個時代一種在網路上創作的散文典範。

#李律

#顯示更多

#創作者說

台灣高教體制下博士後研究員的生命史研究

為了解決流浪博士 的問題,作者符智凱 這樣論述:

台灣高教體制下博士後研究員的生命史研究符智凱國立中正大學教育學研究所摘 要 本研究旨於探討台灣高教體制下,博士後研究員的生命史,探討博士後研究員在工作內容與條件、職場生態、生涯規劃、身份認同與對體制的回應,了解在台灣高教體制脈絡下,博士後研究員的生命故事。本研究採生命史取徑。訪談過去六年內在台灣公私立大學、大學中心單位和中研院擔任過博士後研究員一職的八位研究參與者,包含理工領域、人文領域、藝術領域和社會科學領域的六位男性和兩位女性參與者,所得結論如下:一、 博士後研究員的工作內容與條件 博士後的工作是圍繞著計劃案去進行,依據工作內容不同可再劃分為「學術型」和「行政型」兩類;工作

條件上多為「責任制」的工作型態,但部分博士後仍需要打卡。薪資待遇由各單位自訂標準的情況下,高教市場約提供五萬五上下的起薪。二、 博士後研究員的職場生態 博士後的職場生態受到計畫主持人個人因素的影響巨大,而計畫主持人的領導模式又關乎其有多「熱衷」參與學術資本市場的活動。職場生態的巨大差異反映博士後的職場生態盛行計畫主持人的個人主義。三、 博士後研究員的生涯規劃 本研究大多數參與者都以謀得高等教育正式教職為主要的生涯規劃,若博士後能適應學術資本市場在學界盛行的運作模式,便能有效的獲取最大化的個人利益和良好的職場生態,並進而利用此一時期的研究資源、人脈機緣,以通往專任教職的終極目標。四、

博士後研究員的身份認同與對體制的回應 博士後的身分認同其實取決於工作內容,分別有「助理」、「行政人員」和「代理者」三種身份;博士後對體制的回應訴求在於更好的工作保障,和博士後一職功能不彰。關鍵字:博士後研究員、高等教育、生命史

戲弄

為了解決流浪博士 的問題,作者陳伯軒 這樣論述:

不會解國中數學的流浪博士 不懂得和人客寒暄的麵攤囝子 不被阿公接納的「查某體」 不明白「認真就輸了」的政戰文書 不能抗拒「被弄」的高䠷型男 陳伯軒以靈動遊戲的姿態,若即若離,或幽默,或溫情,重新出入不同身分之間──於是想起媽媽寫得一手好字卻總是叨念自己「憨慢讀冊」、爸爸老是說要把書房的書「秤秤欸賣一賣」、金山阿姨說話聲口中綿延著一股溫柔氣音、阿嬤臥病在床老是問「啥物時陣欲娶某」、阿公的「棄嫌」有沒有可能只是一種撒嬌? 而他終究離了家,成了學生、朋友、情人、士兵、客人、補習班講師、大學兼任助理教授…… 不想改變自己的模樣,卻總是在不同的關係中,不由

自主地回應著別人的期待。是妥協?還是依賴?最赤裸的「我」又是什麼模樣? 陳伯軒多年沉潛,不再只是彳亍於散文創作的路口,而是繼續前行。《戲弄》以內斂的筆調切換著不同身分的自己,逐一玩賞、探察、攪動、挑逗、妝飾,順著指尖在肌理上一寸寸地游移,細細描摩著記憶與溫度。 本書特色 ★陳伯軒散文以內斂、深情的筆調,書寫與家人、情人、同儕、學生之間的回憶與日常,從中思索著「我」究竟是什麼模樣?

影響臺灣博士人才海外就業及回流因素之研究

為了解決流浪博士 的問題,作者何兆中 這樣論述:

臺灣出生率快速下降,引起少子女化問題,國內各級學校在校學生人數持續降低,大學在校學生更是快速下降,且在政策開放下大量成立大學後,博士生人數大幅提升,形成就業市場中大量的流浪博士。本研究針對臺灣博士畢業人才前往中國的高校任教的重要因素進行分析。藉由人才遷移的資料收集相關文獻、探討與分析,利用模糊德菲法進行專家進行問卷設計及分析;藉此建構適用於探討臺灣博士人才海外就業及回流因素的因素與指標因素;本研究分「就業」及「回流」二大因素進行分析,在「就業」因素重要順序為「經濟因素」(0.473)、「家庭因素」(0.280)、「政府政策因素」(0.168)及「社會及文化因素」(0.098)。而在「回流」因

素重要順序為「家庭及人際關係因素」(0.419)、「社會經濟現況因素」(0.265)、「個人因素」(0.206)及「政治文化因素」(0.110)。本研究期望結果提供臺灣博士人才未來海外就業及回流因素及次因素進行參考,並使得預計前往中國高校臺灣博士對當地就業環境有基礎的認識。

流浪博士的網路口碑排行榜

-

#1.10年後流浪博士潮? 楊泮池:念博士不該只想當老師 - 蕃新聞

記者陳鈞凱/台北報導教育部長吳思華昨示警「十年後恐出現流浪博士,且會比流浪教師還多」凸顯國內博士畢業生供過於求的現狀。大學龍頭、台灣大學校長 ... 於 n.yam.com -

#2.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響. 於 www.tcsb.com.tw -

#3.禁餵區研擴大團體憂影響流浪貓狗- 20211129 - 港聞 - 明報

行政會議非官守議員召集人陳智思說,如已對市民構成危險,市民不應等待被襲擊才要政府行動。 相關字詞﹕黃錦星 梁肇輝 漁護署 ... 於 news.mingpao.com -

#4.“流浪博士”在大陆找到了新年新希望 - 新浪财经

“前两天我一个师弟还跟我诉苦,他也是'流浪博士',下学期能找到的代课时间又少了两节,这就意味着他每月的薪水只有台币3.5万元,而且寒暑假3个月没有 ... 於 finance.sina.com.cn -

#5.誰教你不要念博士 - 清大化工系材料熱力學實驗室

博士班培育是近日熱門討論之主題。前一陣子因為「博士班報考人數大幅度衰減」引起不少討論,最近則因教育部吳部長的「流浪博士」警訊,再度引發博士培育討論之熱度。 於 www2.che.nthu.edu.tw -

#6.流浪博士相關文章- 親子天下

立刻閱讀更多流浪博士相關文章,親子天下希望,提供給學校和家庭,專業可信賴的教育教養解決方案。 於 www.parenting.com.tw -

#7.過去10年博士生人數劇增2.5倍(影音)

擁有博士學位卻不見得找得到教職或工作,也讓教師團體呼籲教育部該限縮博士生的招生總量,來避免新一波流浪博士的情況產生,但教育部卻認為,博士班招生 ... 於 news.pts.org.tw -

#8.台灣的準博士們:你該不該繼續念下去? | 彭杏珠| 遠見雜誌

一位旅外從事博後研究的國內頂尖大學博士(化名陳茂華)自身的經驗,正是台灣流浪博士的縮影。 今年34歲的陳茂華比同學速度更快、僅花5年時間,於2015年拿 ... 於 www.gvm.com.tw -

#9.[問卦] 流浪博士這頭銜有歧視意味吧?

人家辛苦多讀五六年拿到博士學位結果教職缺被卡滿找不到位子業界的博士缺又少最後只好環島到各大學兼課還要被冠上流浪兩個字為什麼不正名為「自由 ... 於 pttgopolitics.com -

#10.流浪博士如何走出自己的路:十個建議

台灣的流浪博士,那些擁有博士學位卻難在學界或業界覓得正職的博士,數量愈來愈多。這未必是個人能力問題,更多是高教生態與產業結構的問題。 於 taiwan.chtsai.org -

#11.窮到超商打夜工博士哪敢泡美眉 - 蘋果日報

教學空檔像流浪漢怕被誤會招搖撞騙記者李宥樓採訪整理. ... 更新時間: 2007/12/04 06:00. 阿成流浪博士. Q:你是哲學助理教授,為何常自稱無業遊民? 於 tw.appledaily.com -

#12.土博士求職難敵洋博士?台灣流浪博士多該怎麼解 - Tvbs新聞

台灣面臨嚴重少子化問題,未來學校只會越來越少,老師的職缺會更加緊縮,流浪博士的問題也更難解決,而部分學校甚至有留洋迷思,喜歡用洋博士擔任教職 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#13.讀冊【二手徵求好處多】|兼任下流:流浪博士何處去?直擊 ...

【二手徵求好處多】|兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響. 於 www.taaze.tw -

#14.自由廣場》《搶救流浪博士》之再議

拜讀賴振昌校長《搶救流浪博士解決根本問題》,主張將現職教師分三類 ... 寄居在各大學的流浪教師或失業的博士研究案,在群龍無首的情況下如何整合? 於 talk.ltn.com.tw -

#15.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真... By 赫伯‧柴爾德瑞斯(Herb Childress) ... 於 books.google.com -

#16.流浪博士多過流浪教師/流浪律師/博士班/台灣流浪教師的人數 ...

他認為,政府應設法解決博士生畢業後的出路問題,提高學生念博士學位的興趣。 台灣現在流浪博士太多,教育部大砍博士班招生名額後,又造成人才斷層及冷門博士班可能倒閉的 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#17.《兼任下流》:一個擁有博士學位的學者,為何只能睡在車上

標籤: 兼任下流, 流浪博士, 高教崩壞, 兼任教師, Herb Childress, 約聘教師, ... 美國大學裡有數以百萬計的兼任教師,也就有數不清的流浪人生。 於 www.thenewslens.com -

#18.流浪博士教師月入三萬多 - 雜誌

因為喜歡研究,所以我選擇念博士班。只是沒想到當我們沉浸在學術裡多年後,把頭望向現實社會時,這個世界已變得這麼嚴酷。」政大東亞所博士班畢業的徐文路,是全台流浪博士 ... 於 www.dgnet.com.tw -

#19.「流浪博士」懶人包資訊整理(1)

師為過渡,一則取得大學經驗,二則賺. 取兼任薪資做 ... ,然而學校因應措施很多,首先,既無本職之兼任教師(流浪博士)會增加人事成本,那便可用諸如業界講師、退休教授、 ... 於 1applehealth.com -

#20.教職因少子化「遇缺不補」 流浪博士想靠傳銷換研究自由

林先生自稱「城市遊俠」,是熱愛哲學的流浪博士。(圖/資料照). 財經中心/綜合報導. 「古代的哲學家有人會養,根本不用理會吃喝拉撒這些事,但現在 ... 於 finance.ettoday.net -

#21.【myBook】兼任下流:流浪博士何處去?(電子書) - momo購物

推薦【myBook】兼任下流:流浪博士何處去?(電子書), 隨身充實知識,真方便!,即買即看,免運省荷包!,熱門好書不漏看momo購物網總是優惠便宜好價格,值得推薦! 於 m.momoshop.com.tw -

#22.「社論」流浪博士的哀歌 - 國語日報社

... 十年間取得博士學位的畢業生,累計達到四萬一千餘人,提升了全民平均學歷,本為好事一樁,但出現為數不少的流浪博士,就形成應予重視的高教問題。 於 www.mdnkids.com -

#23.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血... 編/著者: 赫伯•柴爾德瑞斯. 出版社:麥田(城邦). 出版日期:2020-10-29. ISBN:9789863448280. 於 www.wunanbooks.com.tw -

#24.《度度鳥》兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場

《度度鳥》兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響The Adjunct ... 於 shopee.tw -

#25.國科會57K方案引起各方討論 - PeoPo 公民新聞

流浪博士 的問題存在已久,只憑一時的金錢挹注無法徹底解決。中正大學政治學系系主任謝敏捷認為,政府應該要量力而為,而非用納稅人的錢去解決存在已久 ... 於 www.peopo.org -

#26.思考-流浪博士的成因@ Sullivan's Classroom - 痞客邦

國內出現流浪博士潮,鄰近日本也有許多博士找不到工作,甚至走上街頭抗議。王姓兼任助理教授說,博士爆量,「國內可能不要幾年光景,也會淪落到日本光景」 ... 於 sullivan0724.pixnet.net -

#27.不當流浪博士寧低就領3萬

不當流浪博士寧低就領3萬-字+字作者: 記者張錦弘╱台北報導 | 聯合新聞 ... 教育部統計過去三年,博士生畢業一年後,待業或失業率最高達百分之四點五 ... 於 yamol.tw -

#28.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

電子書:兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響(電子書), ... 於 www.books.com.tw -

#29.6萬博士10年後找嘸教職

博士學歷不再是金飯碗,因博士供過於求,教育部長吳思華昨警告,國內每年至少三千名博士畢業生找不到學術工作,若不處理,十年後「流浪博士」將比流浪 ... 於 news.cts.com.tw -

#30.「流浪博士」刺痛台灣象牙塔尖的失落與不甘 - 人人焦點

東南網5月19日海峽導報記者燕子楊思萍實習生於小茵文/資料圖. 近期,台灣私立高校爆發裁員潮,讓台灣長期以來的「流浪博士」現象再度引發輿論關注。 於 ppfocus.com -

#31.流浪博士過多減額是最好的辦法嗎?

台灣的高等教育人口過多,高學歷已等於高失業率?又到了畢業求職旺季,但高學歷失業的比例長期居高不下,針對博士人數過多,教育部規劃將從105學年起 ... 於 grinews.com -

#32.給流浪博士、即將開始流浪的博士們、and more - 清大彭明輝的 ...

一位國外頂尖名校畢業已經兩年的社會學博士來訪,談到找工作的困難!我很同情他的處境,也很擔心那些即將在畢業後開始流浪的名校與非名校博士們。 於 mhperng.blogspot.com -

#33.流浪博士~~人生的一場長賭

萬般皆下品,唯有讀書高!時代的浪朝也在改變這個事實。四十一歲的阿宗,花了九年在國內頂尖大學取得歷史學博士,但因找工作不順利,目前在教育部搶救高階人力失業的 ... 於 drpc.pixnet.net -

#34.博士可以流浪,教室可以流動 - 芭樂人類學

全球高等教育機構的教研職位目前只能容納少量博士畢業生,研究生大都無可奈何地成為流浪博士,面對研究、出版的壓力, 擔憂著未來的生計, ... 於 guavanthropology.tw -

#36.流浪博士滿街明年起減招千名

流浪博士 滿街明年起減招千名少子化衝擊高教招生,導致流浪博士日益嚴重,教育部將從明年105學年起,先砍博士招生名額15%至30%,估計每年減少近千名博士生。 於 www.orbis.org.tw -

#37.流浪博士@ 夜夢星空部落格 - 隨意窩

200709042317流浪博士 ... 「我拿的美國長春藤名校博士,為什麼連XX技術學院都不要我?」百無一用果然是書生?頂著洋博士頭銜的Jay,學成歸國大半年,就連去某技術學院應徵 ... 於 blog.xuite.net -

#38.博士過剩10年後比流浪教師多 - Taiwan News

博士 過剩10年後比流浪教師多. (中央社記者林孟汝台北25日電)教育部長吳思華今天表示,國內每年畢業博士生約3500人,但大學僅需800個博士,加上國外 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#39.不當流浪博士寧低就領3萬

教育部調查近三年博士生動向,待業或失業中的比率介於百分之三點七至四點五之間;最嚴重的情況,每年四千名博士畢業生有一百八十人找不到工作,「流浪博士」越來越多, ... 於 m.u-car.com.tw -

#40.浪犬博士狗兒家庭教育學院 - 社會創新平台

社會使命浪犬博士-狗兒家庭教育學院,透過教育讓人們學習尊重並同理地對待自己與狗兒,打造一個所有人與狗兒都能和諧生活在一起的世界。 我們透過國際專業訓練師規劃 ... 於 si.taiwan.gov.tw -

#41.EP17|流浪博士求職趣- 台灣問事| SoundOn

驚驚驚!求職難,求教職更難,疫情之後少子化求教職更難! 今天就來跟大家分享流浪博士漂流記, 看看這片驚滔駭浪的大學教職海, 究竟潛藏著甚麼不為 ... 於 player.soundon.fm -

#42.名校流浪博士淪落街頭睡帳篷親曝冬天劈柴生火慘況- 國際

流浪博士 的問題不只發生在台灣,英國也相當嚴重,一名畢業自倫敦大學的博士透露,博士生時期曾淪落街頭睡帳篷長達2年,冬天超級冷,除了研究與教學, ... 於 www.chinatimes.com -

#43.台湾流浪博士的告白 - 青年参考

继“流浪教师”之后,台湾从2006年出现了“流浪博士”一词。据调查,博士生毕业1年后,待业或失业比率达4.5%,比高中职还高。为何硕博士人数持续暴增, ... 於 qnck.cyol.com -

#44.台湾“流浪博士”:继续在大陆追梦,无回台意愿 - 手机搜狐网

伴随“少子化”危机,台湾的大学教职市场也面临紧缩,教学工作一位难求。据台湾《中国时报》17日报道,不想成为“流浪博士”,近年来台湾博士或教授主动争取到 ... 於 www.sohu.com -

#45.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

你在找的9789863448280【大師圖書麥田】兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗就在露天拍賣, ... 於 www.ruten.com.tw -

#46.成為流浪博士之前- 李律(@acidjam703) - Matters

身分有流浪博士、大學兼任助理教授、廣播主持人等等。 目前在央廣主持廣播節目「金曲律動」,並在獨立評論、關鍵評論網有不定期的文章發表,作品散見 ... 於 matters.news -

#47.兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場 - Google Play

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響- ... 於 play.google.com -

#48.流浪博士、大學兼課與「又醜又笨的學生」:我們教書 - 獨立評論

我有很多個身分,其中一個身分叫做流浪博士。這個身分從我2015年博士班畢業一直維持到現在。流浪的意思,從字面上直接了解,就是「沒有固定居所」。 於 opinion.cw.com.tw -

#49.[新聞] 台大博士連丟7履歷全摃還有人流浪15年

甚至有人當了15年流浪博士。 文科土博士平均花4年才找到正職台大歷史系、歷史所、國發所博士畢業的蔡姓博士後研究員正在求職中。他說,相對於洋博士, ... 於 moptt.tw -

#50.台灣“流浪博士”滬上覓就業(看台灣)

從台灣中山大學博士畢業已3年,傅及光仍每天“流浪”於台灣4所不同的大學兼職教課,拿著每節700多元新台幣的時薪,還要面臨寒暑假沒有收入,很多福利沒 ... 於 tw.people.com.cn -

#51.大學創新轉型發展 - 第 151 頁 - Google 圖書結果

University Development: Innovation and Transformation 壹、前言近年來,臺灣社會充斥著所謂的「流浪博士」。而什麼叫作「流浪博士」呢?主要是指近10年來大學畢業的 ... 於 books.google.com.tw -

#52.最低的水果摘完之後 - Google 圖書結果

他們必須人數夠多,在美國也累積到足夠經驗,回來才有辦法改變台灣,打造出適合頂尖人才的產業環境。這建議一定會引起質疑。例如:台灣還缺博士嗎?流浪博士都那麼多了。 於 books.google.com.tw -

#53.3700名流浪博士...國科會「57K」名額200人,補不了教育部大 ...

2011-10-26 第775期國科會「五十七K」補不了教育部大漏洞/撰文/張靜文博士已供過於求今年核可博士班招生人數還創新高根據本刊調查,有高達七成民眾不 ... 於 givemen.pixnet.net -

#54.台湾“流浪博士”沪上觅就业31条让“登陆”更安心- 海峡时评

从台湾中山大学博士毕业已3年,傅及光仍每天“流浪”于台湾4所不同的大学兼职教课,拿着每节700多元新台币的时薪,还要面临寒暑假没有收入, ... 於 www.taiwan.cn -

#55.[新聞]台大博士連丟7履歷全摃還有人流浪15年 - PTT生活政治八卦

甚至有人當了15年流浪博士。 文科土博士平均花4年才找到正職台大歷史系、歷史所、國發所博士畢業的蔡姓博士後研究員正在求職中。他說,相對於洋博士,土博士的求職和 ... 於 ptt-politics.com -

#56.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪 ...

書名:兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響,簡介:美國高等 ... 於 www.cite.com.tw -

#57.流浪博士周遊列國.pdf

為何碩博士人數持續暴增,人才卻有「斷層」?為. 何台灣史上高等教育人口最多的世代,卻競爭力薄. 弱? 原因之一,是台灣的 ... 於 msvlab.hre.ntou.edu.tw -

#58."流浪博士"難就業台當局"妙招"真管用? - 壹讀

台灣教育事務主管部門近日核定明年各大學博士班招生(島內學生)名額共約900班博士班,4493人。一年4000多人,這個數量已經不算大了。更可怕的是, ... 於 read01.com -

#59.學生新書座談∣邱常婷+蔡慧晴+鄭琬融+韓祺疇 - 東華華文

邱常婷東華大學華文所畢業。1990年春天出生,目前就讀臺東大學兒童文學研究所博士班。 ... 獎、楊牧詩獎、王禎和文學獎等。2016年12月獨立出版詩冊《一些流浪的魚》。 於 sili.ndhu.edu.tw -

#60.... - Google 圖書結果

二○一五年,新科博士又成長到五萬五千零六人。註59五萬五千人擠到一個一年可能只 ... 一名新的學者如何讓自己在眾多流浪博士之中引人注意?從第三層開始國家科學研究 ... 於 books.google.com.tw -

#61.台湾“流浪博士”沪上觅就业“惠台31条”让“登陆”更安心 - 新华网

台湾“流浪博士”沪上觅就业“惠台31条”让“登陆”更安心---台湾“少子化”现象让不少高校的师资趋于饱和,甚至面临“关门”压力,而博士生数量却一直居高不下 ... 於 www.xinhuanet.com -

#62.土耳其四耳小猫萌翻网络,主人:原为流浪猫,听力正常

近日,一只长着4只耳朵的土耳其小猫走红网络。这只4个月大的小猫原本是流浪猫,后来被现在的主人贾妮斯收养,取名为迈达斯。 贾妮斯说,迈达斯除了有4 ... 於 news.cnwest.com -

#63.台「流浪博士」赴陸謀職搶手又一場登陸熱潮

專任教職少博士流浪兼課. 而大量找不到正職的博士,便兼任助理教授到處兼課。根據台灣教育部門的「大專校院概況」調查顯示,在上一波大專學生成長 ... 於 kknews.cc -

#64.[問卦] 流浪博士真的很多嗎? - 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

最近在某大學的兼任師資名單看到居然有東京大學的博士在當兼任助教,東大耶!能畢業都很厲害了。想到臺灣現在是否很多博士在四處兼課當鐘點的助理教授 ... 於 www.ptt.cc -

#65.兼任下流:流浪博士何處去? - 國立教育廣播電臺

兼任下流:流浪博士何處去? 2021/03/11. 邀訪來賓:國立東華大學通識教育中心主任陳復. 單元介紹. 兼任下流:流浪博士何處去? 留言回應 ... 於 www.ner.gov.tw -

#66.人間百年筆陣流浪博士滿街走

日前教育部長吳思華在全國大專校院研發主管會議中提出警訊,若再不改善,十年後「流浪博士」恐超過「流浪教師」!過去因博士太多,常譏笑「博士滿街 ... 於 www.merit-times.com -

#67.省開支名校流浪博士淪落街頭睡帳篷 - 工商時報

流浪博士 的問題不只發生在台灣,英國也相當嚴重,一名畢業自倫敦大學的博士透露,博士生時期曾淪落街頭睡帳篷長達2年,冬天超級冷,除了研究與教學, ... 於 ctee.com.tw -

#68.流浪博士的悲哀 - 觀策站

身為大學殿堂最基層的短期聘僱人員,血汗的工作、卑微的地位、每年都可能失去教職的擔憂,都讓流浪博士們感到絕望而沮喪。 教育部意欲將大學兼任教師納入《勞基法》,為這 ... 於 www.viewpointtaiwan.com -

#69.帶著博士流浪臉書作家李律鋒 喀報

本文將帶你一同深入了解——「流浪博士」李律蛻變成作家前獨特的生命經歷。 李律在社群媒體Clubhouse上講述老台北的歷史記憶。(圖片來源/KOLRadar). 不 ... 於 castnet.nctu.edu.tw -

#70.我有很多個身分,其中一個身分叫做流浪博士

流浪博士 的意思也可以依此類推,指的是「沒有找到正式教職,只能在很多學校當兼任流浪的博士」。 我博士畢業後,當過母校的博士後研究員,也為了心愛的 ... 於 news.readmoo.com -

#71.博士畢業已32歲,想當教授也沒學校要收!七年級的他賣命打零工

林宏仁,1980年生,熱愛哲學,取得文化大學哲學博士學位,一心想要在學術圈做研究、闡揚 ... 隨著少子化到來,大學教職僧多粥少,迫使供過於求的流浪博士四處打零工。 於 www.storm.mg -

#72.[新聞] 台大博士連丟7履歷全摃還有人流浪15年- afterphd

【土博士悲歌1】台大博士連丟7履歷全摃還有人流浪15年2020-06-01 16:23 聯合報/ 記者馮靖惠本土博士注定要流浪?中央研究院文哲所蔡姓博士後研究員曾 ... 於 pttcareer.com -

#73.校園

流浪博士 VS老師無名氏17/11/24(五)19:29:30ID:lcOJNZdUNo.82237del. 相信各位都知道什麼是高學歷失業所以我想請教一下,不知道有沒有流浪博士回來學校問老師為何找不到 ... 於 aqua.komica.org -

#74.流浪博士的求職之路

提供流浪博士的求職之路相關文章,想要了解更多李律FB、流浪博士人數、土博士教職相關汽車資訊或書籍,就來汽車貼文懶人包. 於 vehicletagtw.com -

#75.吳思華:10年後流浪博士多過流浪教師| 生活 - 新頭殼Newtalk

若再不重視,10年後流浪博士會比流浪教師還多。 吳思華因此呼籲,各校博士班招生時,不要再以招募助理的心情來招募學生,而是能思考在他們就讀博士般 ... 於 newtalk.tw -

#76.書目詳細資料

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場, 揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相, 從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響/. 書名: 兼任下流:流浪 ... 於 aulib.asia.edu.tw -

#77.流浪博士浮現高學歷高失業 - 苦勞網

不僅碩士生鑽到職訓中心受訓,社會更已浮現「流浪博士」現象。不少頂著博士學歷的應徵者為搶教職擠破頭,交大電子系曾有兩百人爭一個教職的情形, ... 於 www.coolloud.org.tw -

#78.【錯誤】加拿大完全接種疫苗的母親6個月內死產86例?缺乏 ...

Daniel Nagase 博士,醫學博士。 醫學博士Mel Bruchet 博士大聲疾呼,揭露了政府和主媒體不想分享的公共衛生災難。 婦女和兒童醫院解釋了加拿大不列顛 ... 於 www.mygopen.com -

#79.城邦讀書花園- 【#贈書活動】 #兼任下流 流浪博士何處去?...

贈書活動】 #兼任下流 流浪博士何處去? 當兼任取代專任、約聘取代終身聘、大學變成企業、學生變成消費者,大學教師跟所謂的授課內容,不過僅是「以最低價格提供的 ... 於 www.facebook.com -

#80.流浪博士

讀完後,突然對流浪博士或流浪教師這些標籤式概念,有一些想法。許多人常常不自覺地使用了,社會上創造來解釋或描述某些現象的概念,貼在自己身上,結果反而被困住而出 ... 於 zen1976.com -

#81.陸逾3成博士難任教換跑道謀出路 - 翻爆

台灣許多流浪博士西進,但事實上大陸也有1/3未獲大學教職!《中國青年報》報導,近年來大陸的博士畢業生數量連年攀升,從2004年2.3萬人暴漲到2018年6 ... 於 turnnewsapp.com -

#82.【西進卡位】流浪博士西進謀職教育部:出路不只教書| 財經總覽

面對博士生西進找出路,教育部祭出因應對策,期望透過RSC研發服務公司輔導博士生至業界,也透過玉山計畫防止學術人才外流。(圖/pixabay). 於 www.nownews.com -

#83.歸國學人當年是流浪博士…

(老標題為:求職路上 博士兒當自強) 趙坤茂/北市(台大資訊工程系教授). 報載台灣的「博士級頭路」供需失調,造成流浪博士滿街跑的景象,這確實點出了當今高等教育 ... 於 www.csie.ntu.edu.tw -

#84.流浪教師的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

bigcoin white 2%. 兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大(9.5折). 9.5折. 於 biggo.com.tw -

#85.顯示更多 - 第 138 頁 - Google 圖書結果

流浪博士 0 0 0 我有很多個身分,其中一個身分叫做流浪博士。這個身分從我二 O 一五年博士班畢業一直維持到現在。流浪的意思,從字面上直接瞭解,就是「沒有固定居所」。 於 books.google.com.tw -

#86.6萬博士10年後找嘸教職部長戳破秘密「廣設研究所惹禍」

因博士供過於求,教育部長吳思華昨警告,國內每年至少三千名博士畢業生找不到學術工作,若不處理,十年後「流浪博士」將比流浪教師還多,即逾六萬人。 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#87.流浪博士

在大學當兼任助理教授的李律鋒,2015年從國立大學博士班畢業後,成為流浪博士,也就是難以找到「專任」助理教授缺,學界傳聞本土博士跟留學過的洋博士比,可能比較吃虧。 於 www.ilovecss.me -

#88.新科博士淪為大學流浪教師的問題與改進 - 臺灣教育評論學會

流浪博士 當中,有部分以擔任大. 學專任教師為目標,每遇大學開缺就. 去應徵,卻屢試屢敗,乃以擔任兼任教. 師為過渡,一則取得大學經驗,二則賺. 於 www.ater.org.tw -

#89.博士生 - 聯合報

... 一起關注報導、參與變革!最新發佈博士生: 【台大廢碩爭議/下】碩班淪大學補救教學中研院士:改革應從學士開始. ... 【教授缺擠破頭╱上】流浪博士有多少? 於 vip.udn.com -

#90.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大學院校公司化、教師商品化的巨大影響找兼任下流:流浪博士何 ... 於 feebee.com.tw -

#91.流浪博士Archives

EP11/ 勇氣【只能喝酒的圖書館】#booktender 李律台灣流浪博士公務員的勇敢放棄宣言!撩下去的勇氣. Podcast: Play in new window | … 於 walkingbook.tw -

#92.流浪女戴8条手链5个戒指,一顿吃三人份 - 网易

流浪 女戴8条手链5个戒指,一顿吃三人份,网友:肚子大可能怀孕了,流浪女,怀孕,戒指,手链, ... 女博士被收养24年后亲生父母找上门直言"不愿相见". 於 www.163.com -

#93.流浪博士| 台灣教會公報新聞網

標籤: 流浪博士. 【特別企畫】在黑暗的教育界中尋求光. 2020年9月23日. 熱門文章. 海埔教會舊禮拜堂遭陣頭闖入搗毀門窗. 2018年3月19日 ... 於 tcnn.org.tw -

#94.流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪

兼任下流:流浪博士何處去?直擊高教崩壞現場,揭發兼任教師血汗、低薪、難以翻身的真相,從美國經驗反思大. 市價$380 /入. 促銷低至. $361/入. 1入大省方案. 直接購買. 於 www.pcone.com.tw -

#95.[新聞] 流浪博士落腳大陸三年不愁收入才敢跟女- Gossiping板

1.媒體來源:udn 2.完整新聞標題: 流浪博士落腳大陸三年不愁收入才敢跟女友求婚3.完整新聞內文: 今年38歲的劉芝慶,在台灣處處不順,即便從來沒到過 ... 於 disp.cc -

#96.「流浪博士」過多政府將減少報考研究所名額 - 三立新聞

台灣每年博士畢業生「流浪博士」現象嚴重,教育部昨(11)日召集各公私立大專院校教務主管會議,由於提出要讓博士走向「量少、質精」化, ... 於 www.setn.com -

#97.繼流浪教師後的流浪博士@ B媽Letting Go孩子放手飛

繼「流浪教師」之後,台灣從2006年出現了「流浪博士」一詞,主計總處調查,博士生畢業1年後,待業或失業比率達4.5%,比高中職還高。 於 jiinbbb168.pixnet.net -

#98.為拍戲毒死一隻流浪貓?導演於正被譴責,劇組回應但毫無說服力

流浪 貓比較粘人,也是比較缺乏安全感的動物,貓咪的警惕性比較強,如果用繩子去拴住它的 ... 年09月,在南京大學經濟社會學專業學習,獲博士學位。2007年晉升研究員。 於 newskks.com