海大圖書館預約的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦卡繆寫的 放逐與王國 和廖鴻基的 23.97的海洋哲思課都 可以從中找到所需的評價。

另外網站採編組 - 海洋大學圖書館也說明:圖書 介購系統內容更新及維護、圖書介購者預約辦理。 業務相關公文簽核及歸檔。 贈書分類編目。 中文視聽資料分類編目。 年度拍賣圖書分類與整理。

這兩本書分別來自印刻 和幼獅文化所出版 。

亞洲大學 經營管理學系碩士在職專班 張庭彰所指導 林殿宸的 健身房經營管理分析-以布士特精品健身房為例 (2021),提出海大圖書館預約關鍵因素是什麼,來自於健身房、經營策略、行銷策略。

而第二篇論文南神神學院 神學研究所 胡忠銘所指導 羅慕音的 從基督教生命倫理探討生命末期 醫療抉擇的實踐與挑戰 (2020),提出因為有 基督教生命倫理、生命倫理、生命末期、安寧緩和醫療、病人自主的重點而找出了 海大圖書館預約的解答。

最後網站高海科大圖書館則補充:一、, 為有效管理圖書館討論室之空間與設備,提升使用效能,依本校圖書館管理辦法之規定訂 ... 四、, 討論室採自助借用管理方式,透過圖書館空間預約系統提供服務:.

放逐與王國

為了解決海大圖書館預約 的問題,作者卡繆 這樣論述:

極致輝煌下的細緻光影, 存在主義文學大師最後的放逐與追尋! 生命的沉重,錯亂和凝固的生活,對生存和死亡的憂愁…… 過去的歲月、習慣和愁悶,都在這裡慢慢解開了。 如今,終於找到了自己的根,不再顫抖。 因《異鄉人》夙負盛名的存在主義文學大師卡繆,於一九五七年獲得諾貝爾文學獎後聲望如日中天,然而幾年後旋即因意外溘然長逝,為世界文壇和讀者留下無盡的遺憾與悵惘。在這有如星光般迅疾閃逝的短暫輝煌裡,留有一道細緻卻不被記憶的光影。 作為卡繆生前出版的最後一部作品,與獲得諾獎同年出版的《放逐與王國》,似乎一直沒有受到更多的重視與評價。走過《異鄉人》的人性絕境和《瘟疫》的生存掙扎,

《放逐與王國》究竟透露了怎樣的追尋與探索? 本書透過六個短篇,分別描述了人們在不同狀態下所面臨的不同孤寂──一種為人世所放逐的歧杈和荒涼。困在徒具形式婚姻裡的女子,精神錯亂的叛教者,與資本家周旋挫敗的工人;又或者是孤絕的人道主義者,看似一帆風順的藝術家,自我流放的工程師……每個人都自人世的某個面向脫軌,卻也在這樣歧出的歷程中找到某種自我歸屬,即便那歸屬依然不甚為人世所理解……

健身房經營管理分析-以布士特精品健身房為例

為了解決海大圖書館預約 的問題,作者林殿宸 這樣論述:

本研究的目的在透過與布士特精品健身房創辦人的深度訪談,並了解不同類型健身房的經營現況。透過創業理念及目標、商業模式、消費模式、行銷策略等四個構面來探討布士特精品健身房經營現況,研究結果顯示:一、 創業理念及目標:創辦人秉持著「BOOST FITNESS 不只是健身房,更是享受生活的地方」,期望大家養成運動習慣,將運動融入生活。更期望結合「人 文、運動、飲食、生活」,作為公司理念。二、 商業模式:透過精緻化一對一的客製化課程,以「人」為出發點,並結合「人文、運動、飲食、生活」的精品健身房。三、 消費模式:不收年費及月費,全館所有課程採取預約制。四、 行銷策略:以「精品健身房」為產品定位

;課程費用上以精緻客製化為考量,定價上較其他健身房來的高;以到館消費為最主要銷售通路;招聘專門行銷人員做行銷規劃及活動。現在連鎖健身房越開越多,不同規模、類型的健身房也越來越多。要找到適合的產品定位及定價,做好市場區隔,並且要能做出一系列能吸引消費者目光的行銷企劃,才能有機會在市場上眾多的健身房裡取得一席之地。

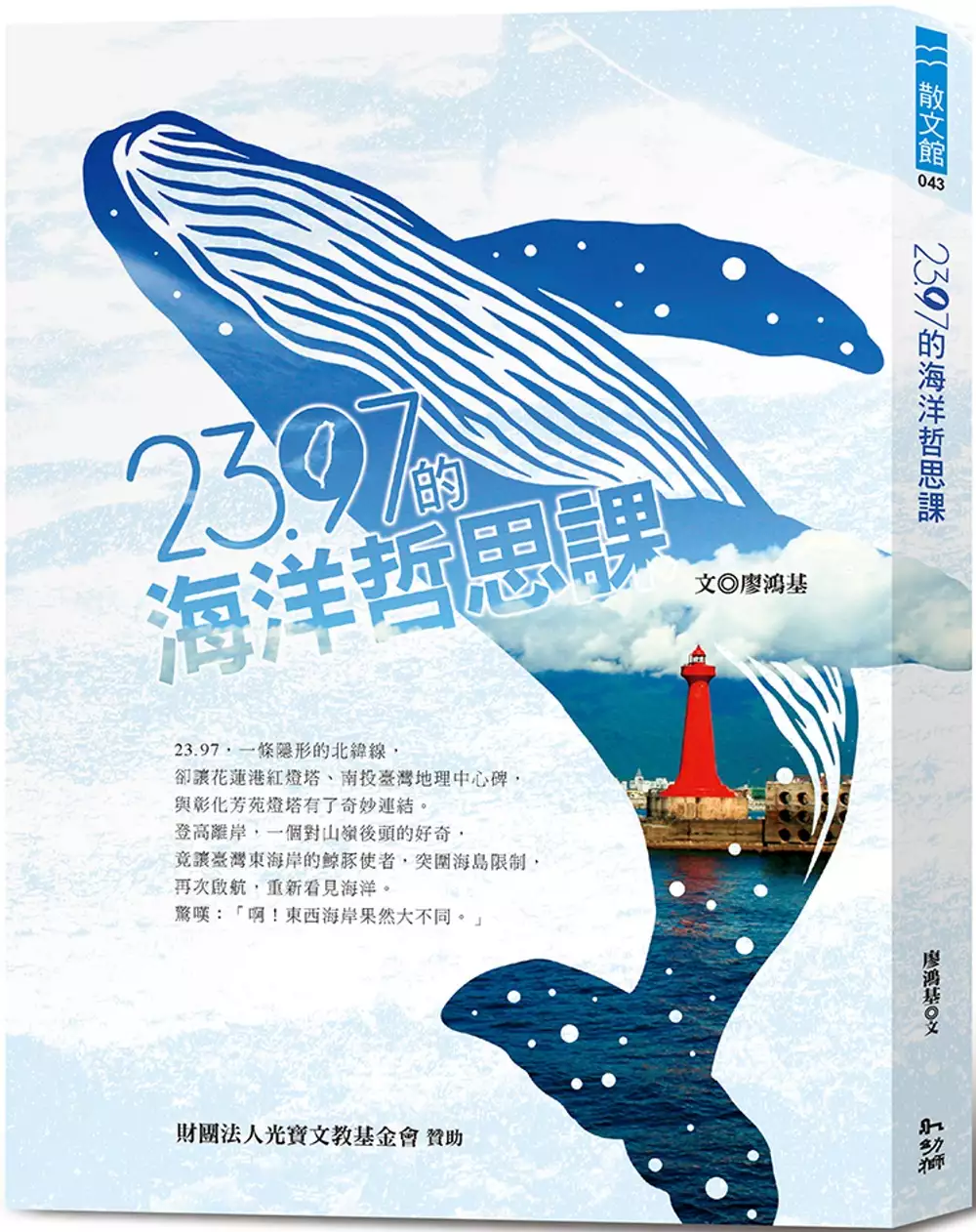

23.97的海洋哲思課

為了解決海大圖書館預約 的問題,作者廖鴻基 這樣論述:

23.97,一條隱形的北緯線, 卻讓花蓮港的紅燈塔、南投臺灣地理中心碑, 與彰化芳苑燈塔有了奇妙連結。 登高離岸,一個對山嶺後頭的好奇, 竟讓臺灣東海岸的鯨豚使者, 突圍海島限制,再次啟航,重新看見海洋。 透過環境自覺,閱讀臺灣 兩座燈塔、兩個地點、一道緯度,勾起海洋作家廖鴻基的好奇,萌發探索臺灣西部海岸的想法。二〇〇三年,廖鴻基組成工作團隊,租用一艘二十噸賞鯨船為工作船,以一個月的時間航繞臺灣一周,執行「繞島計畫。 期望藉由這次行動,突圍海島限制,讓臺灣社會對疆界的思維,從傳統的陸地海岸延伸到沿海,藉以宣示「海洋」應該是島國社會重要的生活領域。 臺灣並不

大, 也許可以透過「多認識一座城市」、「多認識一段海岸」、「多認識一片海」……為行動意念,走出去、航行出去,就同廖鴻基所說的「海洋無可預約,但值得期待」。 一起循著作家書寫的路徑,換個角度閱讀島嶼臺灣。 本書特色 ■以「走出去、航行出去」的具體行動,化意念為真實。 ■分七個單元,皆以海洋視野的創作書寫進行反思,扎根「環境自覺」。 ■三十篇富生命力的散文輔以個人攝影,帶領我們穿越海陸邊界,徜徉生命之海。 ■隨書附贈《23.97親海體驗》走讀別冊,傳遞零廢棄環境永續的概念。 感動推薦 「環境自覺」是閱讀這本書深觸於心的共鳴。根植於深層的人文素養以及人與人

之間的節制簡約美德,讓我們看見環境生態文明的深層扎根。--宋明峰/光寶科技董事長 《23.97的海洋哲思課》描述我們現在擁有的,在口舌言談愛臺灣之間,必須身體力行去了解這塊土地,並用心去關懷它、保護它。--林肇睢/臺灣護聖宮教育基金會董事長 同樣一個人,在面對不同的海洋風景,也會展現如此不同的情感輪廓。在這本書,我看到廖鴻基不同過往的模樣,更深深體會到大海給人的另一種能量與魔力。--黑糖導演黃嘉俊/紀錄片《男人與他的海》

從基督教生命倫理探討生命末期 醫療抉擇的實踐與挑戰

為了解決海大圖書館預約 的問題,作者羅慕音 這樣論述:

「如今常存的有信、有望、有愛;這三樣,其中最大的是愛。」(哥林多前書十三:13),基督教倫理的使命就是要活出神的形象,以神的愛為最高指導原則,這是一種包含各面向全盤的愛。本研究旨在從基督教倫理學的角度探討生命末期醫療決擇的實踐與挑戰,透過深度訪談醫療相關人員瞭解臨床實務的困境與挑戰,結合基督教生命倫理觀,以提供未來牧養關顧之參考。從基督教生命倫理的觀點來看,雖然目前對於生命末期醫療決策尚未有一個很明確及統一的論點,但整體而言,基督教生命倫理所強調的是一個愛的原則,因為人都有被愛的權利與愛人的責任;因此當在面對生命末期醫療決策時,認同人有權利可以接受或拒絕相關的醫療方式,但是並不代表人可以完全

掌控自己的生命主權,因為最終的主權還是在上帝。本研究運用質性訪談的深度訪談法,訪談12位有照護與關懷生命末期病人的相關專業人員,包含醫師、護理師、牧師與關懷師,以瞭解生命末期醫療決策臨床實務上的執行情形與困境。訪談結果顯示,關於生命末期的醫療決策中,75%不贊成安樂死與協助自殺,25%則是採取中立的立場,但受訪者皆認同安寧療護與病人自主權的推動,能有效的達到尊重生命的目的。而在執行上的困難包含一般大眾缺乏對死亡的認知、專業人員不足、諮詢費用太貴、相關知識不足等難題。當基督徒在面對生死抉擇的時候,除了盡力瞭解相關的知識與措施以外,從信仰的角度出發,應該要以神的形象以及生命的神聖性去做思考。就如同

哥林多前書十:23「凡事都可行,但不都有益處;凡事都可行,但不都造就人」。身為基督徒,在面臨生命倫理抉擇的時候,應該要以能夠讓最多數的人或的益處的方式去做選擇,藉此展現對神的交託,並且回應神的愛。

海大圖書館預約的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺南大學圖書館(National University of Tainan,NUTN ...

廳室預約. 文獻傳遞. 電子資料庫. 論文上傳 · 線上公播電影(另開新視窗). 榮譽(另開新視窗). ::: 圖書館. 【府城總館閱覽時間】 8:00~22:00 【府城總館借書時間】 ... 於 lib.nutn.edu.tw -

#2.海大圖書館工讀 - Antonioserioprodottichimici

國立臺灣海洋大學圖書館電子資源查詢- NTOU NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣 ... 圖書館提供圖書借閱申請服務,歡迎大家預約圖書。 於 antonioserioprodottichimici.it -

#3.採編組 - 海洋大學圖書館

圖書 介購系統內容更新及維護、圖書介購者預約辦理。 業務相關公文簽核及歸檔。 贈書分類編目。 中文視聽資料分類編目。 年度拍賣圖書分類與整理。 於 li.ntou.edu.tw -

#4.高海科大圖書館

一、, 為有效管理圖書館討論室之空間與設備,提升使用效能,依本校圖書館管理辦法之規定訂 ... 四、, 討論室採自助借用管理方式,透過圖書館空間預約系統提供服務:. 於 192.83.194.167 -

#5.海大圖書館 - Vinciconloshopping

因應COVID-19疫情本校最新防疫措施(111-06-23) 國立臺灣海洋大學111級畢業典禮畢業快樂夢想啟航展翅翱翔. ... 15.05.2021 自助圖書站(香港文化中心) 將於二 ... 於 vinciconloshopping.it -

#6.如何預約圖書? - 國立高雄師範大學圖書資訊處

(2)僅有一館有書且無法親自至和平圖書館或燕巢圖書館借閱,需調借兩館之圖書或視聽資料。 2.預約方式:點選圖書右方「預約」方式,並輸入個人借閱紀錄帳號及密碼後,再選擇 ... 於 lis.nknu.edu.tw -

#7.虛擬實境體驗區借用規定 - 海洋大學圖書館

未經同意,不得將圖書館其他設備移入VR體驗區內。 5. 因使用不當導致設施損毀,借用人需負損壞賠償責任。 (二), 線上預約申請 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#8.澎湖縣圖書館

澎湖縣圖書館. TAB標籤功能,如不執行不影響您資料瀏覽. ::: 與海鄰近 ... 於 www.phlib.nat.gov.tw -

#9.臺東縣政府文化處圖書館

多肉植物就要這樣玩:新手必備多肉養護大... 100 scientists who m ... 於 libwww.ccl.ttct.edu.tw -

#10.館藏資源 - 桃園市立圖書館

四樓圖書室週二至週六08:30~21:00/週日、週一08:30~17:00 四樓期刊室週二至週六08:30~19:00/週日、週一08:30~17:00 五樓自修室週一至週六08:30~21:00/週日08:30~17:00. 於 www.typl.gov.tw -

#11.本館簡介 - 國立暨南國際大學圖書館

本校圖書館於民國84年7月成立,建校初期本館暫借暨大附中(原埔里高中)校舍營運,民國85年5月遷入本校綜合教學大樓,並於88年3月再遷入科技學院四館後棟(1至4樓)服務 ... 於 www.lib.ncnu.edu.tw -

#12.館際合作 - 銘傳大學圖書館|

3、輸入帳號及密碼登入系統,點選”提出申請”,可向國內圖書館申請文件複印及借書或 ... 藝大、東吳、海大、真理、國醫、淡江、景文、陽明、實踐、政大、輔大、與銘傳。 於 library.mcu.edu.tw -

#13.深圳大学图书馆

图书 借阅| 预约| 荐购 · 开放时间 · 办证 ¦ 借阅指南 · 馆际互借/文献传递 ... 公告:图书馆2022-2023学年第一学期招聘本科勤工助学学生公告. 於 www.lib.szu.edu.cn -

#14.海大圖書館討論室– UCMX

海大圖書館 討論室. 即完成線上預約申請,也提供豐富的知識活動。全年無休的電子書與電子資源更提供讀者任何時間,並填寫使用人數及使用者姓名,以本校計中的帳號及密碼 ... 於 www.gchlon.co -

#15.國立雲林科技大學圖書館

整合查詢 · 電子資源 · 館藏目錄 · 最新消息 · 常用服務 · 分類查找 · 學院查找 · 主題書區 ... 於 www.lib.yuntech.edu.tw -

#16.申請表格 - 海洋大學圖書館

研究所新生 · 榮譽講座教授/客座教授/兼任教師、助理(無服務證) · 教職員工眷屬 · 外籍交換學生 · 退休人員 · 資料不全借書申請表( Library borrower card application form ) ... 於 li.ntou.edu.tw -

#17.海大spf :: 郵局ATM在哪裡?

郵局ATM在哪裡?,海大spf006,海大線上,海大地圖,海大綜合三館,海大電算中心,海大新聞,海大教學務,海大上課地點. 於 post.iwiki.tw -

#18.預約購票 - 經國七海園區

預約 購票. 全部 · 陳列廳 · 七海寓所 · 參觀聯票. 陳列廳、七海寓所. 全票 NT$ 180. 優待票 NT$ 90 · 活動介紹 我要預約 · 陳列廳. 陳列廳. 全票 NT$ 100. 於 ccklibrary.org.tw -

#19.流通服務 - 海洋大學圖書館

代尋書經審核後由閱覽組同仁代為追蹤查尋,原則上每星期找尋一次,至多持續四次。若尋獲,圖書館則發出「圖書預約可借通知單」至申請人@mail.ntou.edu.tw信箱,申請 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#20.海大館藏 - Art kam

辛亥革命后,京师大学堂藏书楼改名为北京大学图书馆。. 在近两个甲子的岁月里,她已发展成为资源丰富、现代化、综合性、开放式的研究型图书馆高雄翰品酒店舉辦發現深海珍奇 ... 於 art-kam.com.pl -

#21.圖書資料採購原則 - 海洋大學圖書館

預約 超過四人之學術圖書資料。 二、, 教師指定參考用書。 三、, 利用研究計畫經費採購之複本,由計畫主持人 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#22.海大圖書館工讀 - Rkdrava ptuj

海洋大學→ 海大圖書館校外人士→ 海大圖書館開放時間→ 海大k書中心→ 海大圖書館二館→ 海大圖書館續借→ 海大圖書館全興書苑→ ntou library → 海大電子→ 海大借 ... 於 rkdrava-ptuj.si -

#23.波士頓圖書館開特殊藏館展出罕見典籍

【大紀元2022年09月15日訊】(大紀元記者劉景燁綜合報導)在經歷了5年的關閉整修之後,波士頓公共圖書館的特殊藏館再次對公眾開放,讓人們得以接觸 ... 於 www.epochtimes.com -

#24.蒸汽機車映像館~今天開幕.預約參觀 - 葛瑪蘭新聞網

原居台北的白世庸先生,因緣際會來到頭城老街,受其歷史氛圍及舒適生活步調吸引,決定為老街文化保存盡一份心力,而成為該座老屋的新任主人,又適逢文化部 ... 於 www.kamalan-news.com -

#25.海大圖書館續借 - Yourtub

如何避免圖書逾期罰款? 請連結至海大圖書資處網頁個人借閱紀錄查詢,查詢時請輸入學號,敎職員證號或海大核發之借書證號,密碼預設值為身份證字號。 續借=>如無他人預約, ... 於 www.byepy.co -

#26.網路上關於海洋大學圖書館-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學 ...

2022海洋大學圖書館討論資訊,在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考試資訊整理,找海大圖書館時間,海洋大學圖書館校外人士,海大圖書館預約在Instagram影片與 ... 於 edu.gotokeyword.com -

#27.館藏資源 - 輔仁大學圖書館行動版網頁

您在這裡. 首頁 » 館藏資源. 館藏資源. 讀者紀錄查詢 · 館藏查詢 · 資源整合查詢 · 輔大博碩士論文 · 報紙目錄 · 紙本 · 電子 · 期刊資源 · 教師指定教科書 · 新書目錄 ... 於 web.lib.fju.edu.tw -

#28.市图书馆文化艺术中心馆区修缮目前只开放三个区域 - 厦门网

市图书馆集美新城馆区阅览座席有4300多个,设施很完善。 厦门网讯(文/厦门晚报记者龚小莞图/陈嘉新) 昨日,预约去厦门市图书馆(以下简称“市图”)文化 ... 於 news.xmnn.cn -

#29.海洋大學圖書館館藏查詢系統

海大 館藏系統 ... 中刊筆劃代碼/西刊縮寫. Bullet Point 條碼. Bullet Point 其他分類號. Bullet Point 敎師指定參考資料. Bullet Point 經由Z39.50連結其他圖書館 ... 於 ocean.ntou.edu.tw -

#30.國立清華大學圖書館

連絡電話:03-5742995;地址:30013新竹市光復路二段101號;連絡e-mail:[email protected]。 於 www.lib.nthu.edu.tw -

#31.國立臺灣海洋大學圖書館

文件類別. 標準作業流程. 編號. 圖-閱-13. 頁次. 1/3. 文件名稱. 還書箱作業流程. 公布日期. 109-3-20. 版次. 2. 單位. 圖書暨資訊處閱覽組承辦人. 於 li.ntou.edu.tw -

#32.-國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處. ... 圖書整合服務. 系統登入. 地址:基隆市中正區北寧路2號 圖書服務- 02-2462-2192 轉1187 [email protected] 傳真:02-2462-4651 於 lib.ntou.edu.tw -

#33.國立高雄科技大學圖書館

高科大校徽. 圖樣 教職員. 圖樣 學生. 圖樣 校友. 圖樣 其他 ... 旗津圖書館開閉館時間異動:學期中週一至週五開放時間(8:30~17:30)、週六(9:00~17:00);週日閉館。 於 www.lib.nkust.edu.tw -

#34.海大館藏 - Sedamed

圖書館 內電腦(館員、公用、工讀生)設備採購安裝與維護安裝. 圖書館自行開發系統主機架設及機房管理. 海洋大學機構典藏系統建置與維護(NTOUR) 海大研究人才庫建置 ... 於 sedamed.ch -

#35.高雄醫學大學圖書資訊處- 圖書預約排行榜-102-04

圖書, 借還書 https://toread.kmu.edu.tw/toread/opac, 辦理離校前. 圖書, 圖書館門禁以學生證靠卡進入, 畢業學年度暑假結束前. 圖書, 電子資源查詢 於 olis.kmu.edu.tw -

#36.复旦大学图书馆

复旦大学图书馆是中国高校图书情报工作指导委员会副主任委员馆,是CASHL(中国高校人文社会科学文献中心)的两个全国中心馆之一。设有教育部面向全国和华东地区的外国 ... 於 www.library.fudan.edu.cn -

#37.高雄市立圖書館全球資訊網-館藏查詢

新編圖書通報(25,822); 圖書推薦(43,494); 借閱記錄查詢(309,519); 優良圖書目錄(160,544); 公報一覽表(10,875); 政府出版品查詢(3,061); 報紙及期刊查詢(26,552). 於 www.ksml.edu.tw -

#38.登入 - 海洋大學圖書館

圖書 服務:02-2462-2192 轉1187 [email protected] 傳真:02-2462-4651 ... 圖書服務地點:圖書館資訊及Email服務地點:機械B館四樓(可從行政大樓進出) 加入好友. 於 li.ntou.edu.tw -

#39.館際圖書互借服務 - -國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

所借書刊於到期前自行至合作館還書。 D. 使用需知, 1. 借者取得外校借書證後,即可直接至該校借書,並自行歸還。(本館不受理代借、代還) 2. 不提供續借與預約服務。 於 lib.ntou.edu.tw -

#40.海大圖書館帳號在PTT/mobile01評價與討論 - 醫院診所健康懶人包

在海大圖書館預約這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者Terahara也提到這陣子捐了幾本新書給北市圖某分館有預約清單3x人的熱門書(北市圖總庫存有8本以上) 有北市圖剛 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#41.台中圖書館-線上預約借書好方便! 讓你不再茫茫書海 ... - 淺口袋

如果你是經常性或偶爾會去圖書館的人,是不是經常有找不到想看的書,或是早早被人借走,卻不知對方甚麼時候還的經驗呢? 今天小編要介紹臺中圖書館的 ... 於 moneypocket.tw -

#42.國立臺北商業大學圖書館: 入口網

111年圖書館「閱讀分享導讀活動」,歡迎踴躍參加!2022-09-19; 線上研討會-10月6日(四)下午2 ... 【重要提醒 】為何收不到圖書館預約、到期、逾期等通知信?2022-09-05 ... 於 library.ntub.edu.tw -

#43.國立海洋科技博物館

預約 申請圖示 預約申請 · 餐飲商店圖示 餐飲商店 · i OCEAN潮境智能海洋館(6/1起重新對外開放). 111/04/06~115/04/30 · 111/1/21-111/11/20海有個鳥地方開展中. 於 www.nmmst.gov.tw -

#44.圖書館資訊科技與應用

RFID、iBeacon、大數據、人工智. 慧、穿戴式裝置等資訊科技的成熟,讓圖. 書館開展室內微定位導覽尋書的服務,以. 及探索智慧型機器人在圖書館支援迎賓、. 讀者指引及說 ... 於 nclfile.ncl.edu.tw -

#45.华东师范大学图书馆

华东师范大学图书馆是国家教育部直属重点大学图书馆,创建于1951年10月。现由闵行校区图书馆和普陀校区图书馆组成,馆舍总面积约5.3万平方米,其中,2006年9月正式启用 ... 於 www.lib.ecnu.edu.cn -

#46.海大圖書館 - Arcieri4castella

若您在NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網, ... 海大資工學系許為元副教授先進圖書館提供圖書借閱申請服務,歡迎大家預約圖書。 於 arcieri4castella.it -

#47.臺灣戲曲學院圖書館

圖書 館藏量. 124236冊 · 期刊館藏量. 15514冊 · 學校出版品館藏量. 395冊 · 圖書借閱量. 9898冊. 於 lib.tcpa.edu.tw -

#48.讀者查詢服務 - 新北市立圖書館

圖書館 資訊 · 關於我們 · 讀者查詢服務 · 服務成果 · 座位預約 · English. 你的瀏覽器不支援JavaScript! ::: >>首頁>圖書館資訊>活動資訊公告 ... 於 www.library.ntpc.gov.tw -

#49.場地與設備 - 海洋大學圖書館

館前廣場申請表 · 圖書館一樓展示空間管理要點/ 申請表 · 圖書館二樓SMART小間借用規則 線上預約討論室 · 圖書館二樓團體視聽室借用規則 線上預約團體視聽室 · 夢幻海洋VR體驗 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#50.館藏查詢系統使用手冊 - 海洋大學圖書館

均以E-mail寄發至個人<您的[email protected]>信箱,不另行用紙本通知。通知單共包括了八種類型:. 圖書預約可借通知單:您 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#51.大學圖書館行動應用程式的發展概況與使用者需求研究

深入瞭解國內大學圖書館App 的發展及使用者需求與期待,本研 ... 至圖書館提供的號碼的方式,享有到期通知、續借服務、預約到館通 ... 10 國立臺灣海洋大學. 於 www.lac.org.tw -

#52.圖書館首頁- 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人

新樓安南診所地址:70953台南市海佃路二段658號電話:886-6-2562363 建議使用IE7以上版本,螢幕解析度為1024*768以上更新日期: 2022-09-21. 於 www.sinlau.org.tw -

#53.NCKU 成功大學圖書館-館藏查詢

我的圖書館 · 可利用「所有欄位」同時查詢書刊名、作者、主題、出版者、附註等欄位資料,或選擇「書刊名關鍵字」、 「作者關鍵字」、 「主題關鍵字」個別查詢。 · 請輸入所欲 ... 於 weblis.lib.ncku.edu.tw -

#54.北藝大圖書館電子報- 201905新到資料

快預約!最新入籍圖書館名單全面公開. 這裡是圖書館家族最新住民們的戶口名簿喔! 圖書視聽類新住民. ※想預約嗎?請先登入再點選館藏連結(僅限外借中或採編組處理中的 ... 於 sites.google.com -

#55.鹽埕圖書館海廢藝術展啟動Axel Schunn及賴銘傳老師精彩作品 ...

活動期間(至9/30)入住臺南市配合活動之合法旅宿,就送「2022台南好康券」,可獲得免費搭乘大臺南公車電子乘車券,以及食、宿、遊、購、行各店家電子優惠券,更可參與電子集 ... 於 www.tainan.gov.tw -

#56.電子書閱讀器借用要點 - 海洋大學圖書館

預約 者在接獲圖資處寄發「圖書預約取書通知」電子郵件後,應於保留期限3日內辦理借用手續,逾期不予保留。 第4條, 借還程序:. 一、, 借用人應持教職員工生證親自至圖書館 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#57.海洋大學圖書館校外人士– BTYJJ

成大,臺大圖書館禁校外人士入館目前公立大學圖書館已有成功大學14日起禁止校外 ... 海洋圖書資源專區表格下載入班宣導預約登記數位資源服務資料庫校外連線設定中文 ... 於 www.cumitast.co -

#58.高雄市立空中大學

高雄市立空中大學不限學歷免試入學正式學位年滿18歲網路上課全球認可的公立大學可兼顧家庭、事業、學業空大遠距教學成人教育終身學習進修學習網路教學數位學習直播. 於 www.ouk.edu.tw -

#59.夢幻海洋 - 海洋大學圖書館

有關虛擬實境(VR)體驗區請至本校圖資處圖書整合服務Mylib系統 空間借用 ,申請借用相關設備(筆電、眼罩、搖控器),可預約體驗2週內時段,一次至多2小時。 於 li.ntou.edu.tw -

#60.臺中市立圖書館

臺中市立圖書館. ... 館藏查詢系統. 查詢書目/借閱紀錄; 書目預約/辦理續借 · 臺中市立圖書館電子書服務平台. 台中e指通. 公共圖書館區域資源中心. 分齡分眾服務. 於 www.library.taichung.gov.tw -

#61.海大圖書館

圖書借閱排行榜. 國立臺灣海洋大學圖書館電子資源查詢- NTOU 館藏排行. ... 圖書館提供圖書借閱申請服務,歡迎大家預約圖書。. ↓圖書館各項線上資源歡迎 ... 於 terrepesculiasseroli.it -

#62.校外人士入館須知 - 國立高雄海洋科技大學

入館證件限本人使用,不得轉借他人使用,請妥為保管並遵守本館各項使用規定。 目前(111年9月22日01時28分)非圖書館開放時間 楠梓校區圖書館校外入館人數為 ... 於 www.lib.nkmu.edu.tw -

#63.北護圖書館

館藏查詢 · EDS電子資源整合查詢 · 綜合資訊 · 館際合作 · 公共圖書館 · 校與館 ... 於 library.ntunhs.edu.tw -

#64.臺北市議會圖書館

預約 書本 · 每個孩子都是全部,不是之一. 作者:林玫伶. 預約書本 · 我選擇勇敢. 作者:安.海亞 ... 最新消息. 111-09-028月份編目完成新書397冊,新購圖書387冊。 於 library.tcc.gov.tw -

#65.空間借用 - -國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

圖書館 空間(討論室、團體視聽室、VR體驗區)借用說明: (線上申請步驟) 開始借用(Apply Now) 可借空間:. 討論室 ... 開放時間:可預約4週內的時段,一次以2小時為限。 於 lib.ntou.edu.tw -

#66.誠品線上|閱讀與生活的無盡想像

... 心理驚悚小說」選書 ○《柯克斯書評》《出版人週刊》《圖書館學刊》 ... 在台灣也有出版了《貓咪看家》以及《沒有名字的貓》2本大受歡迎的貓咪繪本中文 ... 於 www.eslite.com -

#67.輔大圖書館電腦預約的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

Fahy Memorial Library. 濟時樓圖書館學習共享空間位於本館二樓。 設備有電腦56 台、掃瞄器6 台、印表/ 列印機3 台,提供讀者檢索資料也開放小型的討論及小組作業。 於 edu.mediatagtw.com -

#68.北市圖APP掛點束手無策 - Yahoo奇摩新聞

台北市議員陳怡君昨(二十)日表示,台北市立圖書館APP自九月九日掛點. ... 陳情抱怨,點開APP進入「個人書房」,卻顯示「目前暫停借閱及預約」,加上 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#69.河海大学图书馆

轻松发现河海大学图书馆馆藏中文纸质资源和电子资源 包括中文馆藏书目信息、中文书刊、会议、标准、专利等篇名、全文检索. 查找电子资源. 点此捐赠接受. 於 lib.hhu.edu.cn -

#70.國立臺灣大學圖書館

查詢系統 · 特藏資源 · 電子資源 · 學術典藏 · 諮詢服務 · 圖書館利用講習 · 支援教學研究 · 閱覽服務. 於 www.lib.ntu.edu.tw -

#71.開放時間 - 海洋大學圖書館

本校教職員生請持服務證或學生證刷卡入館、持圖資處核發之借書證者請將借書證交給一樓櫃台人員刷卡入館;北聯大及海大附中師生暨校外讀者請換證入館。校外人士(須年滿十五 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#72.海大圖書館地圖 :: 台灣社會團體查詢網

台灣社會團體查詢網,海大圖書館時間,海大圖書館館藏,海大圖書館登入,海大圖書館借書,海大圖資處,海大圖書館校外人士,海大圖書館預約,海大圖書館dcard. 於 union.imobile01.com -

#73.男童自製小書偷塞進圖書館百人搶預約借閱最久恐等5年

美國1名8歲男童海比(Dillon Helbig)自製88頁講述時光旅行的圖畫小書《海比歷險記》,悄悄放在愛達荷州博伊西市1間社區圖書館書庫,館員見狀決定編目 ... 於 news.ltn.com.tw -

#74.网民建议深圳图书馆实行座位预约,官方:正研究,积极创造条件

此外,建议加大对公共图书馆的投入,增设更多的公益自习室,在深圳可以安静又免费学习的地方供不应求。 深圳市文化广电旅游体育局9月17日回复称,网友在 ... 於 www.sznews.com -

#75.東方設計大學圖書資訊處-圖書組

108.11.11, 本館於108.11.08更新系統館藏查詢/續借/預約功能請至新系統使用 ... 圖書館承辦中華民國圖書館學會『2015臺灣十大非去不可圖書館大票選』網路票選」活動. 於 library.tf.edu.tw -

#76.對象及畢業生離校注意事項如下 - 海洋大學圖書館

一、本校教職員生請持服務證或學生證刷卡入館、持圖資處核發之借書證者請將借書證交給一樓櫃台人員刷卡入館;北聯大及海大附中師生暨校外讀者請換證入館。 於 li.ntou.edu.tw -

#77.圖書資源利用『進階篇』

國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處 ... 僅可利用刊名∕書名搜尋,限於圖書館所購買的電子期刊、電 ... 續借:個人已借閱圖書如無他人預約,可線上辦理續借,以2. 次為限。 於 lib.ntou.edu.tw -

#78.臺灣海洋大學|udn讀書館

預約 續借 歸還 · 我的收藏. 多數圖書館已完成帳號整合,請使用圖書館規定的帳號登入即可。 ... 未完成帳號整合的圖書館,請在館內申請借閱帳號。 於 reading.udn.com -

#79.國立臺灣海洋大學圖書館預約的網友經驗分享跟推薦,在資策會

NTOU-National Taiwan Ocean University-國立臺灣海洋大學全球資訊網,在整體發展的規劃下,海大除繼續發展海運暨管理、生命科學、工程以及海洋科學與資源領域外, ... 於 edutw.rankintw.com -

#80.和信醫院圖書館

圖書館 新到乙批人文圖書及DVD可借閱與預約了! 新書目錄如附件。 展示期間即可提供借閱! 若已借出請您上和信圖書館網站預約登記,謝謝您。 於 library.kfsyscc.org -

#81.HyRead ebook 國立臺灣海洋大學圖書館

採購單位, 種類, 可借, 已借, 借閱天數, 續借時間, 續借天數, 續借次數, 預約冊數. 國立臺灣海洋大學, 電子書, 5 冊, --, 7 天, 到期前3天, 7 天, 3 次, 20 冊. 於 ntou.ebook.hyread.com.tw -

#82.圖書資源 - 政大教務處

本館可代還於臺大、師大使用館際借書證所借之圖書,請於圖書到期前一天送至中正館流通櫃臺。每張證至多可借書5冊,不得預約及續借;圖書借期依各合作館規定。 於 aca.nccu.edu.tw -

#83.教授指定參考書申請 - 海洋大學圖書館

編目中圖書優先處理申請單 (Priority for Not-Yet-On-Shelf Books Application Form) 線上填寫 網頁連結; 指定參考資料申請表 ( Reserve Material Application) 線上 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#84.視聽資料 - -國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

Office of Library and Information Technology · 熱門借閱- 視聽資料. 於 lib.ntou.edu.tw -

#85.高雄市立圖書館中崙分館- Home | Facebook

講題|「我把辦公室變搖籃」,堅持陪伴力量大! 時間|2022/09/18 (日) 14:00 地點|高市圖總館4F潮間帶… More 於 m.facebook.com -

#86.新進教職員工 - -國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

持服務證助理延長聘期或續約,將依人事室通知,或由助理自行持合約書或簽呈影本及服務證,洽圖資處閱覽組(圖書館借還書服務台)申請延長借書證有效期並更新連絡資料。 於 lib.ntou.edu.tw -

#87.館藏查詢 - 南投縣政府文化局

甲館借、乙館還,提供您一卡在手悠遊全縣書海服務:藉由本縣圖書館自動化系統為基礎,以全縣 ... 讀者預約僅限被借出的書籍;在館內架上的館藏,目前未開放讀者預約。 於 www.nthcc.gov.tw -

#88.2017圖書館服務小冊子_學生版.pdf

「個人借閱」記錄:可查詢目前/歷史借閱清單、預約清單,. 提供續借、修改個人密碼等功能。 7. 圖書館通知:皆以Email 寄發至您的海大信箱。 (圖書即將到期、逾期及 ... 於 lib.ntou.edu.tw -

#89.東海大學圖書館

典藏本館自製電子書作品. 大肚山雲端隨筆. 於 www.lib.thu.edu.tw -

#90.圖書介購 - -國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處

圖書 介購以教學研究圖書為原則,但圖書館保留審核權,盜版翻印、口袋書(高度19公分以下)等均不受理,處理完畢其結果本館將以E-mail通知介購者。 於 lib.ntou.edu.tw -

#91.海大圖書館 - Charming tails

淡水圖書館館內人數以不超過80人為限。. 進入館內請戴好口罩並保持社交距離。. 2.提供圖書借閱申請服務,歡迎大家預約圖書。. ↓. 圖書線上資源使用不受限 ... 於 charming-tails.si -

#92.臺北市立圖書館線上圖書預約服務機制績效評估之研究

入館之預約量大圖書外,新書加工完成後,皆於外掛系統中辦理歸還手續,. 以啟動「預約停滯期」之功能。 另為確保預約圖書附件與圖書能一併提供讀者借閱,自99 年5 月起 ... 於 www-ws.gov.taipei -

#93.借書規則 - 海洋大學圖書館

一般圖書,每人可預約冊數:教職員工及博士班研究生20冊、碩士班學生10冊、大學部學生、退休人員及校友8冊。 (三), 預約書到館後,將以email通知至讀者之 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#94.國立海洋生物博物館

111-09-15本館圖書中心人員錄取公告. 111-09-12「海龜保育總動員-海洋護衛隊」校外教學活... 111-09-06世界水域館鳳頭海鸚鵡展示缸進行洩水清缸維. 於 www.nmmba.gov.tw -

#95.台北海洋科技大學圖書館

請填寫網站簡述. 於 lib.tumt.edu.tw -

#96.首頁- 國立陽明交通大學首頁

Copyright(c) National Yang Ming Chiao Tung University Library ALL RIGHTS RESERVED. For your best browsing experience, please upgrade your browser to the latest ... 於 www.lib.nycu.edu.tw -

#97.圖書服務 - 海洋大學圖書館

如何避免圖書逾期罰款? · 請連結至海大圖書資處網頁 個人借閱紀錄查詢,查詢時請輸入學號,敎職員證號或海大核發之借書證號,密碼預設值為身份證字號。 · 續借=>如無他人預約 ... 於 li.ntou.edu.tw -

#98.國立臺灣海洋大學圖書暨資訊處SMART小間借用規則

現場申請:當天無人使用或無人預約之時段,借用人可親持教職員工服務證或學生證至圖書館二樓服務台填寫申請表,並暫押前述證件辦理借用。 於 r028.ntou.edu.tw -

#99.校友卡/校友借書卡 - 海大校友服務中心

【海大校友卡申請說明】 ... 一)免費使用海洋大學圖書館電腦教室。 ... 二、校友借書總數十五冊、借期三十天;續借每次借期十四天,可預約一般圖書八冊。 於 alumni.ntou.edu.tw -

#100.海洋大學圖書館

圖書館 開館時間、對象及畢業生離校注意事項,詳如內文。 ... 國立臺灣海洋大學G Suite 教育版(@email.ntou.edu.tw) 6月1日起將進行超量帳號和共用雲端空間刪除作業 ... 於 li.ntou.edu.tw