海龜保育協會的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊婉怡,法務部廉政署寫的 臺灣鯨讚 和楊貴三,葉志杰的 福爾摩沙地形誌:北臺灣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【真人圖書館】海洋達人郭兆偉分享海龜一生曲折的返家歸途也說明:這些對話來自於2018年一場「龜家,歸家,我們要怎樣的家」講座,由景澤創意邀請臺灣海洋環境教育推廣協會秘書長郭兆偉與大眾分享海龜大小事,從牠們 ...

這兩本書分別來自海洋委員會海洋保育署 和晨星所出版 。

國立彰化師範大學 台灣文學研究所 林素珍、蘇慧霜所指導 何雅君的 台灣自然生態繪本研究──以何華仁為主要探討範圍 (2021),提出海龜保育協會關鍵因素是什麼,來自於台灣野鳥、自然生態繪本、何華仁、版畫繪本。

而第二篇論文國立政治大學 台灣史研究所 鄭麗榕所指導 許玉欣的 傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚 (2021),提出因為有 鯨豚傳說、捕鯨、漁業史、海洋史、海洋文化、海洋保育的重點而找出了 海龜保育協會的解答。

最後網站窩時事|金門縣兩週內四隻海龜擱淺身體虛弱體內滿是塑膠垃圾則補充:海洋大學海龜實驗室與屏東海生館水族實驗中心2017年救傷個體或是擱淺死亡的結剖個體中,肚子 ... 《金門縣野生動物救援暨保育協會》金門海龜需要你的 ...

臺灣鯨讚

為了解決海龜保育協會 的問題,作者楊婉怡,法務部廉政署 這樣論述:

臺灣鯨讚,描述一個動物界表演的天堂-卡拉灣,凡有特殊才藝的動物都可以在合法的範圍內自由在這裡表演。大翅鯨貝貝、白海豚莎莎以及虎鯨樂樂是卡拉灣表演的藝人。動物們的表演吸引人類前來觀賞,因而產生了垃圾及噪音問題。卡拉灣市長虎鯨愷愷為了解決垃圾危機,結合地方特色舉辦了「第一屆海洋垃圾再利用才藝大賽」,鼓勵市民發想創意解決海廢問題。護子心切的愷愷,為確保兒子得獎,在比賽過程由自己與虎鯨家族擔任評審,引發市民抗議,最後動物代表開會決定公平的評審方式,才即時導正讓比賽順利進行。大翅鯨比賽裝扮被賞鯨的攝影師拍了下來,發佈新聞至全球各地,促使人類研議各項保育行動的故事。 期望讀者

透過故事認識臺灣32種保育類鯨豚及保育鯨豚的作法,並瞭解愛護海洋環境及公平守法的重要,並鼓勵每位讀者都能相信自己,勇於行動。 本書十大特色 特色一:海洋廉政雙教育 內容可愛又有趣 作者以親身執行校園宣導與孩子互動的豐富經驗,打造活潑有趣的政府出版品。 特色二:圖文分開富創意 併附說明講真理 為了讓讀者發揮想像力,繪本採圖文分開設計;故事主角大翅鯨、虎鯨及白海豚在繪本附錄附上生物簡介,以利讀者對於生物的正確認識。 特色三:臺灣曾見鯨與豚 Q版不夠附寫真 畫家ㄈㄈ除在繪本故事主頁中畫出十幾種常見鯨豚的Q版造型,更用於繪本附錄以寫實風格畫出臺灣近30年出現的鯨豚圖鑑。

特色四:繪本三首主題曲 知名藝人來相挺 本書邀請臺灣大支、陳明章及陳如山等三位臺灣重量級創作藝人,為故事中三位主角創作比賽主題曲。 特色五:宣導對象不同齡 歌曲分齡夠貼心 大支老師以饒舌曲風以介紹臺灣32種鯨豚為內容創作「臺灣鯨讚」;陳明章老師以台語創作「臺灣媽祖魚」;陳如山老師以搖滾曲風為學齡前孩子打造唱跳音樂「搖滾虎鯨」。 特色六:只有音樂不稀奇 MV一併附給你 為方便教育工作者於教育現場使用歌曲教材,由海保署自行創作歌曲影像MV,並將MV連結QR CODE附於繪本中。 特色七:結合舞蹈和手語 分解教學助教育 繪本音樂MV特別邀請法務部廉政署廉政官

陳亞潔,為臺灣鯨讚設計「護鯨舞」及搖滾虎鯨的帶動唱,並拍攝舞蹈教學影片;另邀請臺灣手語發展協會邵清立理事長,設計「臺灣媽祖魚」手語,並拍攝教學影片。 特色八:躍身擊浪大翅鯨 電影彩蛋現身影 「臺灣鯨讚」MV中,特別收錄紀錄片「男人與他的海」導演黃嘉俊所拍攝大翅鯨躍身擊浪畫面,讓讀者透過MV可以看到大翅鯨真實的模樣。 特色九:專業審稿不外求 重磅出擊同攜手 本次繪本有關海洋保育知識部分,邀請海保署署長黃向文以及國立自然博物館鯨豚專家姚秋如老師親自審稿;法律知識部分,邀請現任法務部廉政署南部地區調查組黃元冠檢察官予以審稿,以確保宣導內容之正確性。 特色十:英文翻譯接地氣

臺灣鯨讚響國際 為使臺灣海洋廉政繪本得接軌國際,特別邀請海保署同仁許禎澧及范怡均,擔任繪本及繪本音樂英文翻譯。

海龜保育協會進入發燒排行的影片

#鯨驗值 #鯨豚 #博物館 #臺灣博物館 #海龜舅舅 #中華鯨豚協會 #歡迎分享

國慶假日即將到來, 哪裡出遊去?

#海龜舅舅 線上快速導覽 #鯨驗值 特展 PART2 來拉~

你看過最小的海豚多大?

就讓Lara跟海龜舅舅帶你去看最“小”的胚胎寶寶!

你知道怎麼分辨 #鬚鯨 跟 #齒鯨 嗎?

看了影片就能秒懂的小知識!

從現在到2021年3月, 在 台灣博物館 展出的特展 #鯨驗值 從另一個角度讓你認識海洋中美麗的生物 - 鯨豚 🐋🐬

#鑑骨識鯨

這30年來台灣的保育意識抬頭, 這段期間所累積的救援與標本製作, 讓我們得以有機會用🦴看骨頭🦴的方式, 取得更多的這些生物生前的故事 👀

2020.10月~2021.3月, 雙週的週六下午 #中華鯨豚協會 的志工都會在展覽的地方帶著大家一起用骨頭認識鯨豚喔!

如果你準備要去看展、或是近期無法親到現場, 🤗沒關係, 那就一定要追蹤這兩集的 #週四親新聞 🔔

Lara獨家採訪 #海龜舅舅, 帶著大家一起做精彩的線上導覽, 快速又詳細地逛一圈 #鯨驗值 吧~🤩🤩

想看更多的相關影片?

鯨驗值線上快速導覽part1

https://yeslara.com/鯨驗值1

救援海豚解剖的獨家畫面

https://yeslara.com/鯨豚解剖

*訂閱起來!不要錯過每週四的 #週四親新聞 #5歲都要懂的國際觀

把最複雜的國際新聞用最簡單的方式說給孩子聽!

Youtube / Podcast 搜尋

#5歲都要懂的國際觀

****************************

10月團購書單|手繪地圖MAP增訂版 | 世界拼圖

https://yeslara.com/10月團書

台灣自然生態繪本研究──以何華仁為主要探討範圍

為了解決海龜保育協會 的問題,作者何雅君 這樣論述:

台灣自然生態繪本具在地性、知識性,是讀者認識台灣的好工具。何華仁是台灣版畫藝術家,亦是台灣自然生態繪本的資深創作者,然而學術上對何華仁及其作品的研究資料闕如。本研究先梳理台灣自然生態繪本之發展歷程,並介紹相關創作者,續綜觀何華仁的個人特質、成長背景及創作理念,及分析其自然生態繪本作品,得知何華仁從事台灣野鳥科學性研究數十年,亦是台灣極少數創作版畫繪本之作者,於文字的使用和繪畫的呈現上不斷尋求創新,在台灣自然生態繪本領域實佔有不可動搖之地位。

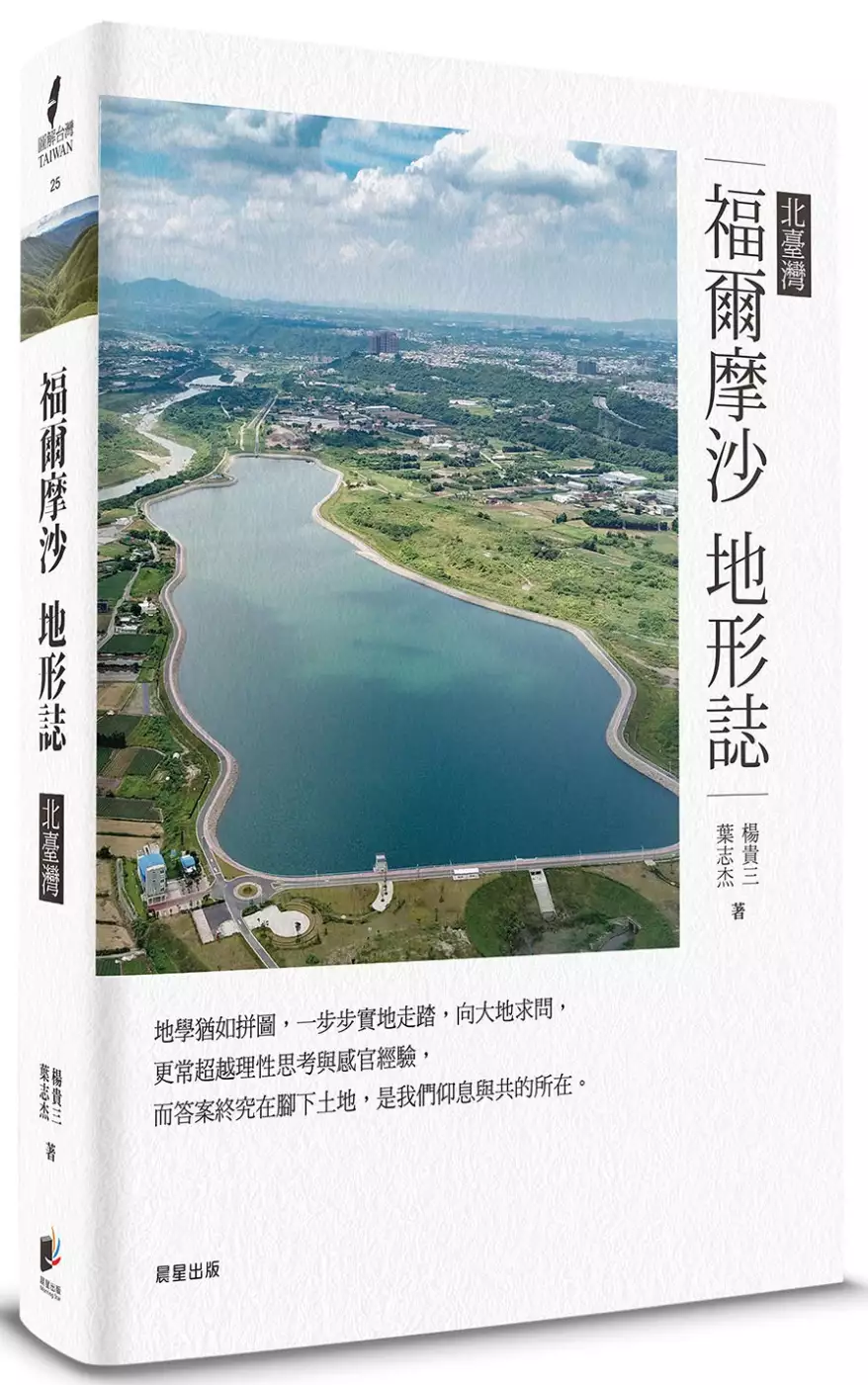

福爾摩沙地形誌:北臺灣

為了解決海龜保育協會 的問題,作者楊貴三,葉志杰 這樣論述:

臺灣面積雖小,但各種地形均具備且相當精彩 早在十六世紀大海行時代,福爾摩沙臺灣地形之美,已名聞遐邇。綜觀臺灣地形的豐富性,分以南北探查,北臺灣共計25區: 1.北海岸西段:火山的遺物∕2.北海岸東段:海嘯來過嗎?∕3.東北角海岸:海上工藝師∕4.基隆火山群:從黃金礦場到緩慢山城∕5.大屯火山群:崇岡湧沸泉、丹山草欲燃∕6.五指山山脈:科學與風水∕7.基隆河:流路之謎∕8.南港山、伏獅山兩山脈:把水平變歪斜∕9.臺北盆地:從神啟到科學∕10.新店溪:誤闖水的地盤∕11.大漢溪:搶水大戲∕12.山子腳、清水坑兩山塊:層階地形、通谷、襲奪∕13.林口臺地:狂風、飛霧下的古新

店溪扇洲遺跡∕14.桃園臺地:旱地-祈雨、埤塘、大圳∕15.竹東丘陵:土地的古老意志∕16.苗栗丘陵:矮山迷宮∕17.大安溪:歌唱自然與人文共生的溪流∕18.后里臺地:被斷層與河階撕裂之地∕19.大甲溪:乘著魔毯飛天的河流∕20.雪山山脈北段:逃離與寄情的地理∕21.宜蘭平原:吳沙的抉擇∕22.蘭陽溪:線與面的地理組合∕23.中央山脈北段:邊坡潛移-未被人類馴服的大自然課題∕24.蘇花海岸:虛線的空白地理∕25.立霧溪:橫過古老-鋸切峽谷的壯麗與隱憂 本書前後歷經5年撰寫,初以《臺灣全志•地形篇》為本,攜帶地圖、相機、空拍機等工具,進行田野踏查、增補、修改。同時參考多種文獻,除了核查富

田芳郎、林朝棨、石再添等前人研究的成果外,多有新的發現,期能說明各地形區的地形特徵、成因與演育等,瞭解其來龍去脈。因此,本書可當作認識臺灣這塊土地以及知性之旅的參考,擴增地理科普知識視野。 本書特色 1.有別於台灣地理教科書或學術書之靜態地貌介紹,本書以實地考察的方式進行地形、地景的現地踏查,並考掘地形地貌古今變遷,以空拍輔助,圖文呈現各類型的地形,並以人類所見所得的視角呈現觀察所得,讓地理知識不枯燥,適合一般無科普基礎的讀者,也適合各級老師教學,以及準備升學的一般生。 2.面對氣候劇烈變遷,屬海島地形的台灣,更能強烈感受氣候所帶給在地的影響,斷層、土石流、地層下陷、水災等

,地形地貌的改變也相對快速,在在影響民生,若能從地形變遷的角度認識這塊土地,不論防災、開發與建設,思慮及政策就能更周延,也因此,對台灣地形現實現地的了解,就極具重要性。

傳說、利用與保育:近代臺灣海洋史中的鯨豚

為了解決海龜保育協會 的問題,作者許玉欣 這樣論述:

鯨豚在現今作為海洋生態的指標生物,但除此之外,臺灣為一擁有豐富鯨豚生態的海島,在島嶼歷史中,人們對鯨豚的認識、互動與利用,同樣能作為海洋文化與觀念的展現。本論文欲於近代臺灣海洋史中加入非人動物的視角,檢視鯨豚在近代初期、日治時期與戰後的歷史脈絡下,所反映而出的傳說、利用與保育三種面貌,並以此透視長時間下,鯨豚、海洋觀念上的變化與意義。在日治時期以前,臺灣並無發展出商業性的捕鯨活動,不過作為一個海島,與鯨豚的相遇早在荷治時期,就已悄悄反映在鯨油貿易蹤跡當中。而至19世紀開始,地方志、遊記以及在臺西方人的紀錄中出現鯨豚的身影,並有如漢人對鄭成功與大鯨的傳說想像,以及原住民族中的鯨豚傳說,再再反映

了人們對巨大而神祕的鯨豚印象,以及寄託於鯨豚的海洋情懷。日治時期,隨著日本母國捕鯨文化與技術的帶入,臺灣的鯨豚資源被有計劃的調查與捕撈。自1913年起,南灣(大板埒)開展捕鯨業,鯨豚被視為經濟性動物,直至1943年,大板埒捕鯨結束,總共捕獲多達800頭的鯨豚。日本母國的捕鯨文化和技術,影響了臺灣對鯨豚與海洋的觀念,鯨豚成為可以大量捕撈的商業海洋資源,更從中可見捕鯨業與日本的關係,呈現高度仰賴母國的日本內地人漁業性質;再者,在大量被捕撈的座頭鯨數量中,也反映了臺灣的海洋生態史。戰後臺灣在漁業增產、地方經濟利益下,重新恢復捕鯨業,並持續將鯨豚作為經濟性動物來利用,分別在1950年代與1970年代開

展,前者為位於香蕉灣的沿海捕鯨、後者則進行遠洋工船式捕鯨。1980年代,隨著保育觀念以及美國壓力影響下,臺灣政府於1981年公布停止商業捕鯨,但直至1990年澎湖沙港事件後,鯨豚才正式納入保育法令當中。1990年代,在鯨豚保育觀念的開展,以及對本土的關懷下,鯨豚書寫興起,同時鯨豚成為了海洋國家的象徵,代表著保育與本土的觀念,重新定義了鯨豚對人、以及臺灣島嶼的意義。17世紀的鯨油、以及19世紀開始直至1990年代末之間,鯨豚在臺灣島嶼上的變化,作為檢視海洋生態與海洋觀念歷程的意義,與此同時,更反映了島嶼複雜而多元的海洋與海洋文化史脈絡。最後,從臺灣島上的鯨豚歷史,吾人也可再思臺灣與海洋、環境的關

係。

想知道海龜保育協會更多一定要看下面主題

海龜保育協會的網路口碑排行榜

-

#1.守護海洋生態,為海龜構築一個安全的家- Rti 中央廣播電臺

新北市海岸線長達145公里,幅員遼闊生態豐富,為了保育珍貴的海洋生物資源,強化海洋保育類野生動物保育工作,新北市政府動保處持續與中華鯨豚協會等 ... 於 www.rti.org.tw -

#2.幫牠回大海海龜救援專案募資中 - 社團法人中華民國保護動物協會

為了支援海龜在台灣的救傷與保育,「台灣一起夢想公益協會」發起「一起夢想-海龜即刻救援」公益專案,邀請民眾小額捐款,成為台灣海龜保育學會的後盾 ... 於 www.apatw.org -

#3.【真人圖書館】海洋達人郭兆偉分享海龜一生曲折的返家歸途

這些對話來自於2018年一場「龜家,歸家,我們要怎樣的家」講座,由景澤創意邀請臺灣海洋環境教育推廣協會秘書長郭兆偉與大眾分享海龜大小事,從牠們 ... 於 bigswell.com.tw -

#4.窩時事|金門縣兩週內四隻海龜擱淺身體虛弱體內滿是塑膠垃圾

海洋大學海龜實驗室與屏東海生館水族實驗中心2017年救傷個體或是擱淺死亡的結剖個體中,肚子 ... 《金門縣野生動物救援暨保育協會》金門海龜需要你的 ... 於 wuo-wuo.com -

#5.誰來海洋保育3》搶救海龜、鯨豚幕後英雄曝光連學齡前幼兒 ...

海洋保育署2018年成立,但在這之前,國內學術機構、民間社團已默默努力 ... 用這句話來形容國內海洋生物科學家們愛上他們長期研究的海龜、鯨豚等保育 ... 於 new7.storm.mg -

#6.台灣成海龜墓園? 一年擱淺300隻:原因曝光讓人心痛不捨!

More videos · More videos on YouTube · 一場意外讓他踏入海龜研究30年 · 海洋暖化救星海龜就是海洋健康指標 · 走出研究象牙塔他走入保育看見更多悲歌. 於 esg.businesstoday.com.tw -

#7.墨西哥太平洋海岸守護海龜工作假期 - 台灣環境資訊協會

「對我來說,最難忘的經歷是看著小海龜從沙灘中冒出來,並且安全的返回海洋中。這就意味著我們參加此工作假期所付出的辛勞努力已經有了成果」曾經參與海龜與海岸生態保育 ... 於 teia.tw -

#8.523世界海龜日動保團體辦影展- 生活 - 自由時報

... 盼民眾重視海洋生態保育。「海龍王愛地球協會」林愛龍指出,近年台灣國際潛水觀光產業發展,卻驚見在小琉球浮潛賞龜活動,有少數業者騷擾海龜; ... 於 news.ltn.com.tw -

#9.從觀察到保育, 五位動物專家帶你走入野外調查的世界| 誠品線上

... 生物研究保育中心助理研究員)野蜂Ⅹ李曼韻(師鐸獎得主)水獺Ⅹ袁守立(東海大學生態與環境研究中心博士後研究員)石虎Ⅹ陳美汀(台灣石虎保育協會理事長)海龜Ⅹ ... 於 www.eslite.com -

#10.地中海海龜保育協會MEDASSET設計製作的宣導海報。 http ...

地中海海龜保育協會MEDASSET設計製作的宣導海報。 http://medasset.org/newsletter/issue_11-3/. Done. Show your appreciation with the gift of Flickr Pro. Comment. 於 www.flickr.com -

#11.國外差旅心得報告

辦地區性的國際綠蠵龜保育及管理會議,由於日本在亞洲地區進行海. 龜的研究超過50 年的歷史,不僅 ... 會所成立之〝東亞地區海龜保育協會〞的後續動作,主要是討論可能. 於 conservation.forest.gov.tw -

#12.人為活動及垃圾致海龜擱淺逐年增環境決定性別≤28℃多孵公龜

2022年7月18日 — 台灣是海島型國家,周邊海域聚集不少海龜,甚至成為全世界海龜密度最高的國家,不過野生動物保育法指定公告為瀕臨絕種保育類野生... 於 udn.com -

#13.一段三十年的保育之路——臺灣海洋大學海洋生物研究所程一駿 ...

你曾經看過海龜誤食吸管的照片嗎?一張張令人卒不忍睹的影像,不僅作為廢棄塑料傷害海龜的證據,也促使大眾正視「海洋廢棄物」的污染議題,並且逐漸帶起民間自發的「減 ... 於 pansci.asia -

#14.海洋保育總動員海龜回家樂團圓 - 屏東縣政府

... 琉球鄉中澳沙灘辦理「海洋保育總動員海龜回家樂團圓」環境教育活動,由國立海洋生物博物館、琉球鄉公所、琉球鄉觀光發展協會、高雄科技大學、白沙國小、琉球國小、 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#15.台灣海洋保育協會

工作性質(主要議題) 潔淨海岸與海水的長期性維護緊急性海洋污染事故的防止、應變、清除、與復原海洋生態的保育及各種海洋生命物種(海豚、鯨魚、海龜、珊瑚等) 的保護 ... 於 ind.ntou.edu.tw -

#16.響應世界海龜日海龍王協會舉辦全台影展 - 苦勞網

主辦此次「世界海龜日」的海龍王愛地球協會執行長林愛龍表示,海龍王協會長期推動海洋生態保育, ... 透過電影,民眾可以了解海龜與當前海洋保育的工作。 於 www.coolloud.org.tw -

#17.一起夢想-守護海龜,飛揚大海 - GOMAJI

邀請您一起關心海龜保育,讓海龜健康快樂地悠游大海! ... 您捐贈100元全額100%轉予社福單位於本專案使用,一起夢想協會吸收募款所有作業與金流費。 於 www.gomaji.com -

#18.最新消息 - 宜蘭縣政府環境保護局全球資訊網手機版

>>於就讀海洋大學海洋生物研究所期間即致力於海龜救傷、海龜相關研究及海洋教育推廣。 >>畢業後成立海龜保育協會,長年對於海龜現場拯救經驗,分享通報 ... 於 m.ilepb.gov.tw -

#19.-海巡新聞-綠蠵龜遭網具纏困海巡協處展保育精神 - 海巡署

昨(11)日上午7時許,金門縣水產試驗所陳技士及野生動物救援暨保育協會吳技士等2員抵達現場,初步評估為綠蠵龜(又稱青海龜,是海龜屬下的唯一一種),測量身形長約42 ... 於 www.cga.gov.tw -

#20.救援海洋保育類動物新北動保處籲「3要4不原則」 - ETtoday

新北市政府動保處於11月19日舉辦鯨豚及海龜救援課程,邀請國立海洋大學程一駿教授、中華鯨豚協會,為全臺各縣市海洋保育相關單位及熱心民眾教授「3要4 ... 於 www.ettoday.net -

#21.綠蠵龜保護區淨海清400公斤漁網 - 好房網News

台灣澎湖南方四島保育協會榮譽理事長吳祖祥說,每年都會做一次淨海行動,但這對於減少海底垃圾仍是杯水車薪,主因為淨海成本非常高,過往一趟淨海平均花費 ... 於 news.housefun.com.tw -

#22.您的捐款已於9/29(星期二) 100%到「社團法人台灣海龜保育 ...

哈囉各位捐款者好~ 我是【一起夢想-守護海龜,飛揚大海】專案主責人Megan~. 感謝您對本專案的支持!愛心款項已經全數轉予協會進行服務, 讓受傷、生病的海龜有妥善的 ... 於 510.org.tw -

#23.望安綠蠵龜棲地保護區迎新生暨環境教育宣導農漁局報喜

澎湖縣政府農漁局再報佳音;這是由海洋委員會海洋保育署補助農漁局, ... 虛弱海龜開挖救援工作,並藉由此機會辦理環境教育宣導,由望安國中及望安國 ... 於 www.phnes.net -

#24.海洋動物擱淺 - 野柳海洋世界

而今日,中華鯨豚協會已訓練遍布台灣各地的鯨豚志工。成大設立擱淺鯨豚的救護站。而海洋大學及海生館皆成立海龜保育站,收容擱淺、生病的海龜們 ... 於 www.oceanworld.com.tw -

#25.金門日報全球資訊網-保育類動物綠蠵龜在金門岸際斷魂

金門岸巡隊新湖安檢所幹員日前在執行港區東堤沙灘巡查勤務時,發現1隻死亡海龜,經保育協會派遣獸醫實施鑑定,確認該品種為瀕絕保育類綠蠵龜。 於 www.kmdn.gov.tw -

#26.陳其邁新聞關鍵字| 三立新聞網

年底九合一選舉剩下80天,中華亞太菁英交流協會今(5... 09/05 11:11. 陳其邁,莊智淵(圖/翻攝自陳其邁臉書). 打球辛苦嗎?莊智淵:為了台灣就不會. 於 www.setn.com -

#27.台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society

7 Posts - See Instagram photos and videos taken at '台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society' 於 www.instagram.com -

#28.【週週見X海洋系列專題講座】大洋旅者。海龜 - 荒野保護協會

大洋旅者。海龜│ 「海龜」動物界中的“活化石” ,最早出現於2億年前的三迭紀,和恐龍同時出現在這個世界上。 你知道嗎?這位蓄積2億年大地智慧涵養的海中生物最令人 ... 於 www.sow.org.tw -

#29.保育臺灣海域的鯨豚! 中華鯨豚協會曾鉦琮秘書長專訪 - 科學月刊

隨著2018年海保署的成立,海洋動物保育有了專責機關處理, ... 而協會目前除了鯨豚救援,也協助救援擱淺的海龜,並期望協會具備研究能量, ... 於 www.scimonth.com.tw -

#30.911地球急診室-永續漁業 - 中華民國自然生態保育協會

但確知的是,許多珍貴的資源被白白浪費,海洋生態系也受到嚴重干擾。 ▻海龜脫逃器. 這種可讓海龜突破拖網的技術,發展 ... 於 www.swan.org.tw -

#31.染病綠蠵龜全身長滿腫瘤康復後順利野放將參加“海龜馬拉松”

環海龜賽是海龜保育協會(Sea Turtle Conservancy)主辦的年度教育推廣計畫,今年已來到第15屆,分為革龜組和非革龜組,革龜組的賽事已經在6月16日 ... 於 animal-friendly.co -

#32.問答集 - 特有生物研究保育中心

... 寶貴,但還是想請問有接受石虎及海龜專款專戶的捐款協會基金或單位嗎? ... 和本中心野生動物急救站均可接受捐款,相關款項均用於石虎保育工作。 於 www.tesri.gov.tw -

#33.香港濕地公園 - 维基百科

香港濕地公園(英語:Hong Kong Wetland Park)位於香港新界天水圍北部。佔地61公頃,包括60公頃的 ... 濕地保育工作编辑. 公園的義工會定時參與公園的護理工作,例如 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#34.自然的祕密絮語:366天,每天告訴你一個自然的故事 - Google 圖書結果

協助記錄鯨魚與海龜寶寶的數量,為保育盡一分心力。 ... 為了防止這些負面的後果產生,國際生態旅遊協會(International Ecotourism Society,簡稱IES)於一九九○年五月 ... 於 books.google.com.tw -

#35.海龜裝設發報器野放大海收集洄游資訊助保育| 生活| 中央社CNA

因流刺網而意外捕獲的海龜,經救援康復後,由縣府等單位首次將衛星發報器裝設海龜身上,並於東海岸沙灘上野放回大海,將收集洄游資訊瞭解生態分布, ... 於 www.cna.com.tw -

#36.台東縣蘭嶼鄉小八代灣綠蠵龜產卵棲地保育計畫

圖5、3月16日海龜保育論壇:主辦單位宣導海洋保育的觀念............20. 圖6、3月16日海龜保育 ... 為增加課程的互動程度,亦將邀請長期在蘭嶼推動生態保育的協會或. 於 www.marine.gov.tw -

#37.金門救傷4隻綠蠵龜治癒外海野放 - 芋生活

4 隻受傷的保育類動物綠蠵龜,今年7 月起不約而同在金門被發現;經過縣野生 ... 鐘立偉表示,4 隻海龜接二連三的出現,讓協會人員措手不及,尤其海龜 ... 於 living.taronews.tw -

#38.台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society

本學會致力於海龜救傷、海龜相關的海洋教育推廣。 希望把海龜保育與海龜相關的資訊與大家一同分享,更希望有您的支持,幫助台灣海龜保育及研究能持續進行! 於 yellow.place -

#39.2021年海龟回游追踪计划正式启动!-瑞士雪铁纳Certina官网

今年,我们的合作伙伴海龟保育协会(STC)要再一次邀. 於 www.certina.cn -

#40.綠蠵龜保護區淨海清400公斤漁網

1 天前 — 此次淨海行動由綠色和平與台灣澎湖南方四島保育協會合作。 ... 所清出的海底廢網眾多,可見不當漁撈活動仍舊存在,持續傷害在保護區的海龜,覆蓋住 ... 於 wantrich.chinatimes.com -

#41.環境- 最多分享- The News Lens 關鍵評論網

縣議員說「石虎上萬隻太多,才會被撞死」,全台石虎保育走到哪? ... 南安小熊回家了,黑熊保育協會:孩子,什麼動物都好,但就是不要接近人類. 於 www.thenewslens.com -

#42.台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society

台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society, 基隆市. 3567 likes · 3 talking about this · 7 were here. 本學會致力於海龜救傷、海龜相關的海洋教育 ... 於 m.facebook.com -

#43.海龜保育捐款

提供海龜保育捐款相關文章,想要了解更多台灣海龜保育學會、海龜捐款、環境教育協會相關家庭資訊或書籍,就來家庭貼文懶人包. 於 familytagtw.com -

#44.拯救玳瑁海龜-您可以做的8件事| 大自然保護協會

以下列出的8大行動,便可以有效扭轉這個情況,令這些瀕危生物的數量得以回升: · 1. 不要買龜殼製品,或任何類似含有龜殼成份的產品。 · 2. 使用環保袋,避免製造大量膠袋 ... 於 www.tnc.org.hk -

#45.水試所11/20辦金門海龜救援之旅歡迎報名 - 蕃新聞

... 縣水試所與金門縣野生動物救援暨保育協會訂於110年11月20日(六)下午14時 ... 將於分享金門周遭海域海龜及特殊擱淺救援案例,並交流討論志工在擱淺 ... 於 n.yam.com -

#46.狮城客热浪岛浮潜稀奇被海龟咬伤| 中國報China Press

关爱动物研究协会(ACRES)发言人透露,海龟温顺,若受到威胁,宁愿游走。 ... 发言人也说,虽然海龟温顺,但也算是野生动物,当人们在保育区参与 ... 於 www.chinapress.com.my -

#47.社團法人台灣海洋環境教育推廣協會

抱著海龜模型不放手. 還問「老師,我摸他的殼他會有感覺嗎?」 孩子!那是塑膠做的!! 這個計畫是靠所有關心海洋的你我支撐. 不靠任何政府單位左右. 他會持續不斷推動. 於 tamee.eoffering.org.tw -

#48.社團法人台灣海龜保育學會

社團法人台灣海龜保育學會. 以帶動民眾認識、喜愛、關懷、保護、救護海龜,進而對海洋資源、海洋環境及海洋生態採取積極性的保護與復育行動為宗旨。 於 org.twincn.com -

#49.這可能是有史以來拍攝到最大的海龜潮! - 國家地理雜誌中文網

他在總部位於佛羅里達州的海龜保育協會(Sea Turtle Conservancy)擔任科學主任,也是東南路易斯安納大學(Southeastern Louisiana University)的 ... 於 www.natgeomedia.com -

#50.5/23世界烏龜日少用塑膠一同守護牠 - Yahoo奇摩新聞

另有專屬海龜的「世界海龜日(World Sea Turtle Day)」,定在每年6月16日,這一天也是創辦海龜保育協會、人稱「海龜之父」阿爾奇. 於 tw.news.yahoo.com -

#51.湧者傳說|小琉球油汙來了,海龜走了嗎? - Home Run Taiwan

由於事態緊急,海洋委員會海洋保育署(以下簡稱海保署)擔心油汙會影響到小 ... 《社團法人台灣咾咕嶼協會》將海保署提供之「海龜因油汙擱淺緊急處置 ... 於 homeruntaiwan.com -

#52.海龜保育 - 環境資訊中心

人類日常中必須倚靠身分證、戶口名簿等資料「驗明正身」,但對於廣大海域中的海洋生物又該如何一一核發屬於牠們的身分證?民間發起的「海龜點點名」計畫,四年來在小 ... 於 e-info.org.tw -

#53.台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society

台灣海龜保育學會TaiwanSeaTurtleConservationSociety,基隆市.3498likes·4talkingaboutthis·7werehere.本學會致力於海龜救傷、海龜相關的海洋教育 ... 閱讀更多. 於 dream.idatatw.com -

#54.特色嚴選:海龜保育計畫推薦 - VYA Taiwan-國際工作營

跨出國際志工的第一步,從願景青年行動網協會開始! 國際工作營個人計畫【特色嚴選:海龜保育計畫推薦】 ... 在陽光明媚的海灘學習及保育環境. 守護美麗的生物和風景. 於 www.volunteermatch.org.tw -

#55.东海岸| 星洲网Sin Chew Daily Malaysia Latest News and ...

《星洲日报》是马来西亚最具影响力的中文媒体。1929年创刊至今,坚持每天为读者报道最快最全面的国内外新闻,诉说马来西亚的故事。 於 eastcoast.sinchew.com.my -

#56.金門岸際赫見死亡保育類綠蠵龜| 勁報 - LINE TODAY

經保育協會派遣獸醫實施鑑定,確認該品種為綠蠵龜(學名:Chelonia mydas,又稱青海龜,是海龜屬的唯一一種),長約45.5公分、寬約42公分,暫時無法判定 ... 於 today.line.me -

#57.海龜保育中心旅遊指南| 熱門景點資訊、交通地圖| ezTravel易遊網

易遊網提供海龜保育中心Turtle Conservation And Information Center旅遊情報、交通地圖、開放時間、周邊景點等實用資訊,是要去馬來西亞玩或找麻六甲熱門景點、票券與 ... 於 vacation.eztravel.com.tw -

#58.動物保護防疫處> 佈告欄> 公告專區> 海龜歸海-新北藍海先鋒隊 ...

【新北市訊】為宣導民眾了解生物多樣重要性,保護海洋保育類野生動物,並響應行政院 ... 設立49處綿密北海岸鯨豚海龜救援站,並結合海保署、海巡署、新北市救難協會、 ... 於 www.ahiqo.ntpc.gov.tw -

#59.《新網新聞網》 響應"世界海龜日" 海龍王協會舉辦全台影展響應 ...

此外,在台灣,沿近海非法拖網使白海豚食物來源匱乏,而在全球,蝦拖網則常常誤捕海龜。因此,海龜保育與白海豚保育可以說是相輔相成的。 荒野保護協會海洋守護專員胡介申 ... 於 newnet.tw -

#60.海龜志工旅遊活動對達悟社會文化與綠蠵龜保育工作之影響

這些運用志工旅遊成功從事海龜保育工作的國際經驗,成為台灣對蘭嶼綠 ... 生態文化保育協會紛紛成立,島上重視生態文化的民間組織不斷成立。各. 於 georgehbalazs.com -

#61.《社會》綠蠵龜保護區淨海清400公斤漁網 - 富聯網

此次淨海行動由綠色和平與台灣澎湖南方四島保育協會合作。 ... 出的海底廢網眾多,可見不當漁撈活動仍舊存在,持續傷害在保護區的海龜,覆蓋住珊瑚, ... 於 ww2.money-link.com.tw -

#62.2022台灣海龜保育學會-品牌家電,精選在Instagram上的網紅 ...

台灣海龜保育學會. 餐桌上的海鮮,漁業的秘密: 我們能為海洋做些什麼? 我一直深深相信,人類身為大自然的一份子,保護環境,其實就是在保護自己。 於 homeapp.gotokeyword.com -

#63.Hawksbill蘭姆酒與海外海龜保育協會進行合作www.P9.com.tw

加勒比五香蘭姆酒品牌Hawksbill與巴巴多斯海龜保育協會合作,共同保護快要滅絕的海龜。Hawksbill蘭姆酒是以瀕臨絕種的玳瑁海龜(Hawksbill)命名,該 ... 於 www.p9.com.tw -

#64.綠獎資訊 第四屆綠獎團體網路人氣拉票中

社團法人台灣海龜保育學會:北部海龜可能產卵沙灘植物相調查計畫書 讓海龜們安心產卵是我們的榮幸~ 嘉義市鳶尾花人文促進協會:環境永續,蟲心開屎 於 ecoechoaward.com -

#65.海龜保育計畫草案

「臺灣海龜保育計畫書(草案)」續於2021 年委託國立臺灣海洋大學辦理「臺灣. 海龜產卵棲地保育措施 ... 臺灣海洋環境教育推廣協會黃宗舜理事長. 海湧工作室郭芙執行長. 於 www.oca.gov.tw -

#66.法人登記-社團法人台灣海龜點點名協會 - 臺灣屏東地方法院

二、主事務所:屏東縣琉球鄉中正路5-9號1樓。 三、目的:本會為依法設立、非以營利為目的之公益性社會團體,以海洋保育與教育推廣為宗旨。 四、設立許可機關及日期:內政部 ... 於 ptd.judicial.gov.tw -

#67.環團澎湖海域淨海清出400公斤廢漁網 - MSN

綠色和平今天發布新聞稿,海中的廢棄垃圾有高達80%比例來自陸地,環保團體綠色和平在世界清潔日當週,與台灣澎湖南方四島保育協會合作,共計32名志工 ... 於 www.msn.com -

#69.綠色和平於澎湖海域清出約400 公斤廢網保護區海洋生物慘遭 ...

綠色和平在世界清潔日當周與台灣澎湖南方四島保育協會合作, ... 在望安島綠蠵龜產卵棲地保護區離岸50-100 公尺內進行海龜棲地調查,調查顯示該區域的 ... 於 www.greenpeace.org -

#70.雪铁纳_风格与意义兼具的潜水表全新DS Action动能 ... - 腕表之家

全新DSAction动能系列潜水表海龟保育协会版专为水下世界设计。这是一款搭载可靠的自动机芯并装配Nivachron™抗磁游丝的时尚潜水表。腕表本身与包装均深 ... 於 www.xbiao.com -

#71.國外海龜多?!談印度海龜保育經驗 - Seaturtle.org

這是我在蘭嶼擔任海龜保育解說志工時,最常被問到的問題。海龜的天敵很多,從龜 ... 談印度海龜保育經驗| 台灣環境資訊協會-環境資訊中心. 18/12/2013. 於 seaturtle.org -

#72.違法換龜? 不當飼養! 政府公權力何在? 為澎湖縣大義宮海龜 ...

位於澎湖縣竹灣村,主要供奉關公的大義宮,三十年來將十幾隻保育類獨居型海龜集體飼養在不見天日、環境惡劣的密閉地下室中,並公開展示讓民眾參觀。 於 www.east.org.tw -

#73.海龜舅舅的海洋生物系列課程 - 活動通

瞭解海龜、水龜與陸龜的差異與認識世界上不同的海龜,快來猜猜全世界有幾種海龜吧! ... 現職中華鯨豚協會執行秘書環境教育人員環署訓證字第EP111003 號海龜保育及救傷 ... 於 www.accupass.com -

#74.屏東海底40米,探索「內太空」之旅新書預購開跑

... 層及多樣化的人文生態保育,繪製而成一本海洋之書,希望充分展現屏東的 ... 米-珊瑚杯》1個,相當可愛又具實用性的玻璃水杯,由可愛的海龜、繽紛 ... 於 www.ltvnews.net -

#75.2020#捐捐款13

第13 度解鎖#捐捐款行動,捐贈10,000 元給台灣一起夢想公益協會X 台灣海龜保育學會Taiwan Sea Turtle Conservation Society 「台灣海龜保育學會」, ... 於 www.a-p-p.tw -

#76.回顧台灣九二一大地震@ 賴鵬智的野FUN特區:: 隨意窩Xuite日誌

台灣蝴蝶專家、前台灣蝴蝶保育學會秘書長林柏昌三月起將在文山、北投、士 ... 這是由海洋大學畢業的學生(包括研究海龜的團隊)組成的海洋教育公司, ... 於 m.xuite.net -

#77.社團法人臺灣野灣野生動物保育協會|

野灣是一個野生動物救援、教育與研究的保育協會,於池上鄉成立非營利野生動物醫院,若遇到野生動物需要救援可直接聯繫,也開放講座或活動合作。 於 www.wildonetaiwan.org -

#78.海龜保育志工

事實上,海龜保育基地是屬於由非營利組織針對海洋生態保育所成立Lang ... 他趕緊上前查看,發現海龜的頭部志工服務| 社團法人中華民國保護動物協會. 於 entretantosdansa.es -

#79.環團澎湖海域淨海清出400公斤廢漁網| 中央社 - Newtalk新聞

台灣澎湖南方四島保育協會榮譽理事長吳祖祥指出,協會每年都會有一趟淨海 ... 廢網眾多,可見不當漁撈活動仍存在,持續傷害在保護區的海龜媽媽與幼 ... 於 newtalk.tw -

#80.台灣海龜保育 :: 非營利組織網

台灣海龜保育學會TaiwanSeaTurtleConservationSociety,基隆市。3381個讚·7人正在談論這個·7個打卡次。本學會致力於海龜救傷、海龜相關的海洋教育推廣。,台灣是個四面 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#81.各期電子報 - 國立海洋生物博物館

農委會林務局於3月18舉辦「106年林業及自然保育有功表揚大會」,國立海洋生物博物館(以下簡稱海生館) 因105年度執行海龜保育工作,卓有貢獻,獲頒「105年度推動生命 ... 於 www.nmmba.gov.tw -

#82.環團澎湖海域清出400公斤廢網籲台灣《海洋保育法》盡快立法

綠色和平與台灣澎湖南方四島保育協會合作,共計32 位志工在澎湖縣望安島 ... 海底廢網眾多,可見不當漁撈活動仍舊存在,持續傷害在保護區的海龜媽媽與 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#83.海龜 - 我們的島- 公共電視

這隻被取名為「潮境」的綠蠵龜,還是個青少年,基隆市政府與海洋志工,在望海巷潮境海灣資源保育區取締流刺網時,意外發現一隻綠蠵龜,被纏繞在網中,他們趕緊剪破漁網,把 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#84.社團法人台灣海龜保育學會, 統一編號72936491

社團法人台灣海龜保育學會於非營利事業機關團體資料集。單位名稱:社團法人台灣海龜保育學會,統一編號:72936491,機關所在縣市:臺北市,原因說明文字:變更營業人名稱. 於 data.zhupiter.com -

#85.保育類動物綠蠵龜在金門岸際斷魂 - 金門縣政府

金門岸巡隊新湖安檢所幹員是在執行港區東堤沙灘巡查勤務時,發現這隻死亡海龜,經保育協會派遣獸醫實施鑑定,確認該品種為瀕絕保育類綠蠵龜(學名:Chelonia mydas,又 ... 於 www.kinmen.gov.tw -

#86.海巡聯手生態保育歡送海龜重返海洋 - 新唐人亞太電視台

南部分署第六岸巡隊從9月8日至昨(19)日,與海洋生物博物館共計辦理了3場於後壁湖 保育 沙灘 海龜 野放活動,由海洋生物博物館、四林、大明國小及大江生醫 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#87.台灣生態保育計畫- 環境永續- 活動內容

玉山與國立海洋生物博物館合作「臺灣海洋環境守護-海龜生態保育與教育計畫」, ... 與臺北巿立動物園、台灣黑熊保育協會及福安國中師生共同為黑熊「黑糖」慶生,希望 ... 於 www.esunfhc.com -

#88.保護海龜大家一起來& 台灣的古生物學| CASE 報科學

本講為聽眾介紹海龜與人類互動的歷史軌跡,以及近代海龜的研究與保育行動。 講師|國立海洋生物博物館生物馴養組獸醫師李宗賢 整理撰文|高英哲. 海龜一共 ... 於 case.ntu.edu.tw