淡水資源回收場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦楊麗玲寫的 社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島 和陳文發的 作家的書房都 可以從中找到所需的評價。

另外網站淡水水資源回收中心(污水處理廠) | Public Utility | Taipei也說明:How popular is 淡水水資源回收中心(污水處理廠) in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details.

這兩本書分別來自遠足文化 和允晨文化所出版 。

淡江大學 建築學系碩士班 陳珍誠所指導 蔡隱儀的 塑膠構築 (2006),提出淡水資源回收場關鍵因素是什麼,來自於聚合材料、營建體系、成形法、模具、構築、製造、技術、回收。

最後網站桃園水資源回收中心則補充:場域以「桃花源記」為主題,山、林、水、瀑為元素打造出16公頃親水公園型態的污水廠。園區中除了微生物處理技的污水淨化設施外,另有桃花源主題園區、多樣性台灣原生林區與 ...

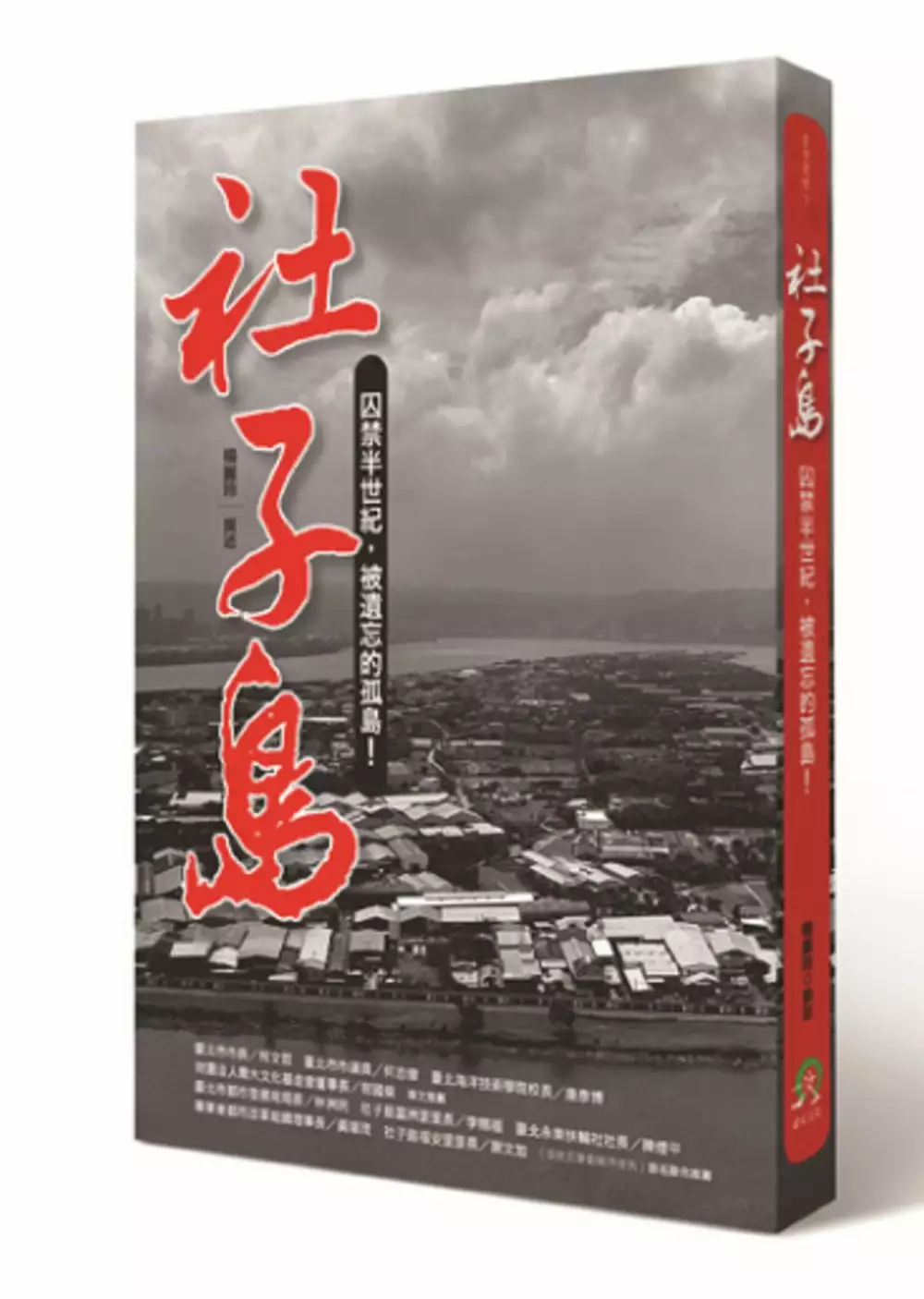

社子島!:囚禁半世紀,被遺忘的孤島

為了解決淡水資源回收場 的問題,作者楊麗玲 這樣論述:

社子島是台北市最後一塊未開發的處女地。 這裡沒有高樓,到處可見的是鐵皮屋工廠和資源回收場, 過去社子島背負大台北地區防洪的重責大任,長達半世紀都限建, 磚房壞了不能拆掉重建,只能在屋頂以鐵皮加蓋的方式拉皮整修。 整個社子島生活機能很差,甚至沒有超商、大型商店, 更別提診所、銀行、郵局,居民不明白,明明有繳稅,卻活得像二等公民。。。 沿著台北市延平北路向北行駛,繁華市容漸漸變了樣,如果不是看到延平北路七段這個路牌,根本無法想像這裡就是台北市,說這裡像鄉村一點也不為過,主幹道狹小,發展原地踏步,都是因為限建。 1963年葛樂禮葛樂禮颱風對台北地區造成重大

的災害後,政府為了降低水患的風險,先是加高淡水河、基隆河的河堤,進而將士林段的基隆河改道,1970年經濟部在「台北地區防洪計畫」中,將社子島列為洪泛區,停止島上一切建設,土地建物限制開發,房屋也不能改建,不能申請水電,電力公司及自來水公司也不能幫居民接水電,居民如要搬進來得寫切結書。徹底放棄了對社子島居民安全承諾的天職,藉以換得台北市精華地段、政府機構的安全。 老屋不能整個拆除重建,只能原地修緝,為了防漏雨,磚牆屋頂跳tone地搭上鐵皮,形成違建多、磚瓦防搭蓋鐵皮屋頂的景象。當地富洲里里長李賜福無奈說:「房子結構可能都存在風險,但拆了就成無殼蝸牛,只好勉強湊合」 還有一家

好幾戶住在一個屋簷下,一門牌一水表只能共用。居民挖了蓄水池存水,以免水壓不夠,被台北盆地首要兩條河川--淡水河與基隆河環繞的社子島,竟連居家用水都有問題,更別提生活機能。社子島居民說:「不要說什麼台北曼哈頓、威尼斯…什麼的,這裡根本是三流的城市啊!」就像許多人形容的「台北市的庄腳所在」,相對於高樓林立、車水馬龍的台北都會風貌,這裡全是低矮房舍,破舊的瓦簷磚房、歪歪斜斜的巷弄,有些巷弄窄到僅可通行摩托車或腳踏車,與行人錯身而過時,得小心慎行,以免相撞,也有些巷弄裡,甚且是你家後巷緊貼著我家門前,一不小心就會闖進別人家裡。 市民覺醒卸下十字架,復活咱的島! 半個世紀以來,社子島的

居民在颱風、暴雨來的時候,惶惶不安;同為台北市民,連個便利商店都沒有,生活機能比高山上的原住民還差。 從李登輝當市長時期提出的社子島開發計畫,至今歷經12任台北市長皆提出不同的願景與政治支票,但社子島的居民從年輕等到白頭,等到的卻是承諾連續跳票。「台北曼哈頓」、「水都威尼斯」、「河濱花都」……,甚至還有「色情風化賭博專區」。但不管甚麼開發案,沒有一個能過關、實現的,社子島至今仍被滯洪區、禁建令的緊箍咒牢牢套住,台北的世外桃源已經荒廢近半世紀,1萬多居民聽得到口號,卻始終看不見希望。 社子島的悲情歷史由來已久,作為防洪限建區,她為台北人承載了半世紀的十字架,而大多數的台北人對「社

子島」的地理位置往往一知半解,更罔論了解她的歷史。2014年,新的臺北市長上任,社子島居民對開發模式進行了一次住民公投,似乎窺見了解禁的曙光,從戒嚴時期的政治粗暴到今天,台灣逐漸走向進步的公民社會,社子島民半世紀的血淚犧牲,仍持續成為歷史的遺憾?或能翻轉社子島現象成為台灣社會民主進程的一個重要指標?期盼本書的出版為社子島居民權益發聲,為落實開發承諾進行督促。 本書特色 本書基於關懷、求真、嚴謹的立場出版,這是 1第一本探討社子島過去與現在的人文專書。 2採訪社子島將近60位居民,深入了解在地的故事。 3收錄社子島居民、攝影名家、媒體、政府機構獨家經典照片,橫跨幾世紀,從各面

向呈現社子島的美麗與哀愁。 4產、官、學多方資料匯集,建構半世紀社子島今昔。 名人推薦 台北市市長 /柯文哲 台北市市議員/何志偉 台北海洋技術學院校長/唐彥博 財團法人喬大文化基金會董事長/郭國榮 專文推薦 台北市都發局局長/ 林洲民 社子島富洲里里長 /李賜福 台北永樂扶輪社社長/陳煙平 喬大地產執行副總/郭國哲 專業者都市改革組織理事長/黃瑞茂 社子島福安里里長 /謝文加 (按姓氏筆劃順序排列) 聯合掛名推薦

淡水資源回收場進入發燒排行的影片

https://www.facebook.com/AIRJOHN.BAND

2016年的夏天

飛行約翰主唱許廷瑞(仔仔)參與了社子島的發聲計畫

透過奧美廣告和波谷影片的拍攝計畫

決定駐地教社子島當地小孩如何用資源回收場的物件製作交通工具和腳踏車

在楊力州導演拍攝的紀錄片中

對於社子島和當地小朋友的認識

在半年之間和團員寫下了這首台北鄉下小孩

意外生出了這個由許智彥導演指導的MV

並且很幸運的成為這個計畫“社子島少年行”計畫的主題曲

希望這首歌能成為一首態度的傳遞

片中的地點都是社子島中的景物

它位於台北市是由基隆河和淡水河沖積出來的平原

經過了多任市長多次的投票

地產的介入外界的誤解

這裡一直是一個充滿爭議的地方

不過我們希望

不管未來是好是壞

這裡的小孩總有一天都能很驕傲地告訴大家

我是來自社子島的孩子

是一個不管未來如何都能勇敢面對

勇敢抵抗的台灣小孩

塑膠構築

為了解決淡水資源回收場 的問題,作者蔡隱儀 這樣論述:

在建築學上任何空間的設計與建造的表達都意謂著必需與材料產生關聯,建築也可以說是一部建築「材料」和建築技術的發展史。而材料的選用與發展除了反應當時、當地的風俗習慣外,更傳達了人類科技文明的發展狀態。材料的發展從早期人類應用自然材料構築,到工業革命後鋼鐵材料大量的生產與十九世紀末期混凝土的發現,使得二十世紀的建築產生重大的轉變,例如國際式樣等建築風格的產生。時至今日,隨著「聚合」材料的出現,除了使人類的生活型態產生重大的改變,使用範圍也從食、衣、住、行、育、樂逐漸延伸到營建體系當中。由於塑膠材料種類繁多,本研究將以生活上常用的塑膠製品到目前營建上常用的塑膠建材做為了解聚合材的開始,並藉由都市中的

常民構築類型了解塑膠在非營建體系上的運用,引導出可運用的「塑膠構築」實驗策略。近年來建築界中陸續出現以塑膠做為主要建材的設計,而這些新形態的「塑膠」建築多數屬於實驗階段。其原因甚多,如施工方式、塑料特性、工程經費、聚合方法、污染與再生等,都是影響塑膠建築可否建造的原因。有鑒於如此,本研究從個人家中射出塑膠工廠的了解,以「塑膠材料生產者」角度切入,探討以塑膠做為建材的可能性構築方式。此外在另一個探討角度則是以「塑膠材料消費者」角度切入,取樣地點為台北市最大的塑膠販賣地-太原街,選取可利用的塑膠材料予以觀察試驗,與系列的前導設計操作與實作的產生。本論文將以設計實驗作為探討「塑膠構築」的開始,主要塑

膠材料取樣地點為台北太原街、淡水資源回收場、高雄自家的塑膠工廠,取樣方法分為是購買、回收、自製。從這三處收集歸納可用於建築上的材料並做為聚合材料的實驗樣本。在設計操作上以組構建築構成之元素、組合的概念,與物件的層級關係,將實驗與設計結果製作成實體比例的材料板,討論塑膠構築可能產生的空間形態與未來的可能應用。此外在塑膠被大量應用的同時,也代表地球能源被大量消耗,而塑膠建材的開發勢必將從永續的角度做為開始,做為因應塑膠時代來臨後的新建築面貌。

作家的書房

為了解決淡水資源回收場 的問題,作者陳文發 這樣論述:

驅使我硬著頭皮寫專欄的主因,是我可以藉此機會去拜訪作家的書房,去聽聽他們開口講自己的故事,親身去感受作家,作品以外的情緒起伏。——陳文發 攝影工作者陳文發多年來結合攝影專業與文學愛好,陸續進行以「台灣前輩作家」、「台灣詩人群像」為主題的拍攝計畫,二○○七年起開始在《鹽分地帶文學》雙月刊上,連載「前輩作家寫真簿」專欄,廣獲好評;二○一○年三月,於《鹽分地帶文學》雙月刊開設「作家書房」專欄,四年多來,已訪談二十四位作家,以平實動人的文字,配合極具人文色彩的攝影,深入作家的心靈深處,捕捉創作者的不為人知的生活故事,為讀者開啟了作家內心私密的世界。 受訪者含括詩人、

小說家、散文家、學者,和翻譯家,豐富了所謂「作家」的陣容。更重要的是,這些作家橫跨不同的世代、背景,具體而微地勾勒近半世紀來台灣文壇的變遷。其中有些人漸漸淡出文壇,隱居山林,藉著受訪書寫而重新躍入世人眼前,喚起讀者的時代記憶,如黃靈芝、喬林等。而於二○一三年辭世的一代散文大家蕭白,更在此書中留下珍貴的最後身影。 作者群中既有「笠詩社」一代的林亨泰、李魁賢,也有《現代文學的》陳若曦,以及詩的信使詩人李敏勇;有台灣重量級小說家李喬、鄭清文,也有中堅作家林弗兒、林文義、心岱及詩人吳晟等;有失聲畫眉般的凌煙,也有台灣最重要的推理小說推手傅博;有學院學者如林瑞明、李瑞騰、吳宏一,也有民間學人莊永明

;以及吳敏顯、謝霜天、林錫嘉、張香華等諸位作家,一一登場,各具風采,共聚於一書,重現多年來難得一見的作家身影,猶如一場盛宴,為時代留聲。

淡水資源回收場的網路口碑排行榜

-

#1.國小旁資源回收場大火消防急調度77桶「泡沫原液」

新北市淡水淡金路四段一間資源回收廠內空地,14日上午9時許突然發生火警,因空地內堆放許多垃圾及雜物,火勢竄燒後濃煙竄天,警消獲報灌救後現場火勢 ... 於 bigdomainsdnbhd.com -

#2.全國各縣市公共污水處理廠回收水取用資訊彙整表 - 營建署

項次 處理廠名稱 可提供量(CMD) 1 迪化污水處理廠 1,500 2 內湖污水處理廠 18,000 3 八里污水處理廠 1,000 於 www.cpami.gov.tw -

#3.淡水水資源回收中心(污水處理廠) | Public Utility | Taipei

How popular is 淡水水資源回收中心(污水處理廠) in Taipei - View reviews, ratings, location maps, contact details. 於 tw.top10place.com -

#4.桃園水資源回收中心

場域以「桃花源記」為主題,山、林、水、瀑為元素打造出16公頃親水公園型態的污水廠。園區中除了微生物處理技的污水淨化設施外,另有桃花源主題園區、多樣性台灣原生林區與 ... 於 wrb.tycg.gov.tw -

#5.回收站- 大豐環保科技官方網站- 紙類鐵類五金塑膠家電資訊類皆 ...

認識大豐資源回收站. 近年台灣在六大新興產業中,綠能產業為其中具有極大發展潛力的 ... 於 www.df-recycle.com -

#6.淡水水資源回收中心擴廠盼改善淡水河水質 - 好房網News

新北市政府自94年起建置淡水區污水下水道系統,計畫中將淡水水資源回收中心分成3期興建;目前淡水水資源回收中心正著手擴建第三期廠區,以接續已陸續 ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.馬國豪雨12.5萬人撤離家園、丹麥2030年前綠化國內航班

其次,擴大申請範圍為節省能源技術、涉及減碳技術及節省資源使用等綠色 ... 行政院海洋委員會監測日本火山浮石動態,今天在新北淡水洲子灣岸際新發現 ... 於 e-info.org.tw -

#8.統合環保– 共創減碳優質新生活

提供顧客最優良品質服務. 統合環保. 誠信. 效率. 資源回收. 公司簡介 ... 新北市淡水區淡金路4段9-1號. TEL / 02-2623-4555. FAX / 02-2623-4665. 於 tun-ho.com.tw -

#9.淡水水資源中心屢傳惡臭水利局:排放水質不佳將追查 - 聯合報

新北市淡水區的水資源回收中心不斷傳出惡臭,屢被民眾反映,議員指出,放流口正不斷排出泥黃色的汙水、下方更出現大量死魚。新北... 於 udn.com -

#10.2022年機車報廢準備資料、證件、流程與教學懶人包 - 蝦皮購物

機車車體報廢:至合法的回收商進行車體回收,或請回收場協助拖吊,記得拿 ... 可以經由環保署資源回收免付費專線「0800-085-717」,或是到資源回收網 ... 於 shopee.tw -

#11.賊偷30塊水溝蓋變賣8千元回收商慘吃上贓物罪

圖/翻攝自畫面. 新北市三芝區公所5日向警方報案,區內一處公園周邊的鑄鐵水溝蓋竟整排遭人偷走,警方接獲報案後於淡水區一家資源回收廠內發現遭竊水 ... 於 today.line.me -

#12.沙崙資源回收- 首頁 - Facebook

廢五金資源回收本公司可代為清運回收,回收價格公道,現金交易。 電話02-2805-2162, 行動0919-733-432張先生行動0912-540-931陳小姐... 251 臺北市新北市淡水區中正路 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#13.新北資源回收新北市淡水資源回收 - 121頭家網路

您瀏覽的是新北資源回收,新北市淡水資源回收店家商品/徵才;頭家網路提供您更多新北資源回收,新北市淡水資源回收店家商品/徵才資訊. 於 121.com.tw -

#14.淡水回收場大火黑煙如巨龍直竄天際 - Yahoo奇摩

記者游承霖/新北報導新北市淡水區淡金路四段上一間資源回收場今天上午9時許發生大火,濃濃黑煙宛如巨龍般直衝天際,回收場周遭更飄散出一股塑膠燃燒 ... 於 tw.yahoo.com -

#15.淡水哪裡有資源回收場?

在淡金公路淡海新市鎮中國石油加油站斜對面有一間資源回收廠~ 我前幾天才幫公司載一些東西去賣~ ^ ^. Margaret avatar. By Margaret 於 life.faqs.tw -

#16.新北市淡水區-資源循環-推廣資源回收與再利用(含家戶資源

透過黃金資收站之成立及回收品集點兌換專用垃圾袋機制,吸引區民共同投入及參與,自執行後本區年度總資源回收量約為111,8750公斤,變賣總金額約222萬元,有效提升本區垃圾 ... 於 lcss.epa.gov.tw -

#17.在新北市淡水區的資源回收場相關職缺 - Indeed 台灣

資源回收場 職缺現於新北市淡水區招聘:Indeed.com與更多. 於 tw.indeed.com -

#18.淡水國小資源回收分類表

回收 時間:每週四晨間7:30~7:55。地點:明德樓穿堂。 2.寶特瓶、鐵鋁罐等瓶瓶罐罐,可預先分類各自裝成一袋(箱),至回收場再分別投入回收袋。 於 www133.tsps.ntpc.edu.tw -

#19.淡水舊手機回收,舊手機回收淡水-舊手機回收0930-536678黃先生

淡水 舊手機回收. 大同資源回收,舊手機回收(任何大小品牌機種均可)舊電腦周邊舊筆電回收電冰箱回收,洗衣機,冷氣機,列表機,各種品牌家電回收:0930-536678 於 www.hoyangs.com -

#20.PChome Online 網路家庭

爽買淡水房!他搬入見1慘況秒後悔 ... 股市進出場邏輯實戰操演讓你戰勝心魔,… 脫癮而出不迷網:寫給網路原生世代父母的教養書 ... 使用100%再生紙漿製造,資源不浪費 ... 於 www.pchome.com.tw -

#21.淡水竹圍民生里「資源回收站」(2014.1.24) - 黃金麵的女兒

2014.1.24 ~ 淡水竹圍民生里「資源回收站」 「資收站」 ~ 在竹圍民生路「農會」對面小廣場,農會總會貼心的備上熱茶,讓環保志工解渴下星期就是過年了~ 資源回收量倍增 ... 於 shuyuen0110.pixnet.net -

#22.銓運資源回收場 - 台灣公司網

銓運資源回收場,統編:45617091,地址:彰化縣埤頭鄉中和村彰水路1段366號1樓(限辦公室使用),負責人:陳彥伶,設立日期:097年03月07日,營業項目:資源回收業,回收物料 ... 於 www.twincn.com -

#23.宏順環保工程有限公司: 廢棄物清運,垃圾子車,大台北資源回收場 ...

板橋區、三重區、中和區、永和區、新莊區、新店區、土城區、蘆洲區、 樹林區、汐止區、鶯歌區、三峽區、淡水區、瑞芳區、五股區、泰山區、林口區、深坑區、石碇區、坪林區 ... 於 www.0915669620.com.tw -

#24.酬勤資源回收場- 台北廢五金回收回收廢鐵白鐵紅銅回收- 酬勤 ...

酬勤資源回收場專營回收台北市新北市電線銅、紅銅管、紅銅板、青銅、鋁料、白鐵、馬達、冷氣、熱水器等廢五金廢鐵廢料回收、廢棄物處理以及廠房拆除之環保公司。 於 www.0983997722.com.tw -

#25.議案內容 - 新北市議會

(三)至本市其他垃圾轉運站及資源回收場等設施編列回饋金尚無法源依據,惟為提升淡水區環境品質,除本局淡水區清潔隊加強該地區環境清潔維護工作,並研議最佳方式,以 ... 於 bms.ntp.gov.tw -

#26.旭弘環保(資源回收廠) - 中華時報chinatime

關渡大橋位於八里鄉東南角,在關渡橋建造前,八里與淡水的交通都得靠渡輪,台灣省政府為了發展更便捷的交通,建造了亞洲第一座全焊接鋼拱橋,1978年開始興建,1983年完工, ... 於 www.chtime.com.tw -

#27.【淡水】搭輕軌遊滬尾-重返清法戰爭古戰場

公司田溪出海口的北邊現有淡水水資源回收中心,南邊連接沙崙海水浴場。因出海口廣闊,常被誤為港口,所以有「假港」之稱。 於 eisei86.pixnet.net -

#28.淡水區德勝資源回收企業社 - EZ搜公司

找新北市淡水區中正路·資源回收業服務首選【德勝資源回收企業社】店家·行號經營產業位於:新北市淡水區中正路一段132巷7弄17號(現場僅供辦公室使用)·營業項目:回收 ... 於 www.ezsogosi.com -

#29.櫻花清潔社(淡水垃圾、淡水優質搬家)

櫻花◎ ,秉持著用心、細心與專業的服務給各位擁有乾淨、舒服的環境。 ,垃圾清運、資源回收、駐點清潔、廢棄物清運等等… , ,☆免費到府估價,遠近不拘. 於 www.sakura-clean.com.tw -

#30.淡水水資源回收中心

於民國94年開始以BOT方式興建淡水、竹圍都市計畫區之下水道系統,以接納淡水區大部分家庭污水,並於淡水污水下水道系統之管網主幹末端靠海邊處興建水資源 ... 於 tamsui.dils.tku.edu.tw -

#31.參觀申請說明 - 北岸環保股份有限公司

EMAIL申請:經由本網站下載參觀申請表,填寫完畢後,以EMAIL方式傳送至本廠連絡人之電子信箱申請。 電話或傳真申請:一般民眾及機關團體撥打淡水水資源回收中心服務電話, ... 於 northshore.com.tw -

#32.朋淇企業社(道中道資源回收場) - 518熊班

朋淇企業社(道中道資源回收場)公司簡介:本公司位於新北市淡水區,從事環保資源回收相關作業,收購廢紙寶特瓶廢家電廢五金製品廢鐵鋁不銹鋼(白鐵). 於 www.518.com.tw -

#33.宏達資源回收有限公司 - 透明足跡

新北市, 主旨:罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習1小時整。 法規:廢棄物清理法第31條第1項第2款文號:40-109-100018 事由:貴公司為核可之乙級廢棄物清除機構(許可證 ... 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#34.臺南環保局「黑金」大放送民眾兌換興高采烈 - HiNet生活誌

記者莊漢昌/台南報導植栽綠美化,環境更加分,臺南市環保局8日上午在東區藏金閣及23個區清潔隊同步舉辦「資源回收5倍兌換培養土—黑金大放送」活動, ... 於 times.hinet.net -

#35.資源回收@ blog :: 隨意窩Xuite日誌

電話02-2805-2162,行動0912-540-931陳小姐地址:新北市淡水區中正路一段87巷1-2號E-mail:[email protected] Skype:tayeton 廢五金資源回收貴公司資源回收品或 ... 於 blog.xuite.net -

#36.怎樣搭地鐵, 巴士或火車去大同區的資源回收場? - Moovit

在大同區, 怎樣搭公共交通去資源回收場. 以下公共交通線路會停靠資源回收場附近 ... 這些地鐵線在資源回收場停靠; 中和新蘆線, 淡水信義線。 於 moovitapp.com -

#37.TOYOTA

環保珍愛水資源,邀請車主回廠選擇不洗車服務 · YOKOHAMA AE61:重視安全的換胎首選 · TOYOTA玩具愛分享. 邀您一起回收玩具、讓愛新生 ... 與RAV4那場最棒的假期 ... 於 www.toyota.com.tw -

#38.找工作 - 台灣就業通

台灣就業通求職網提供求職者多元化職缺、就業新聞、徵才活動訊息、產業、分眾與計畫專區、政策資源、職涯評測、升學就業地圖等豐富資訊,是您職涯發展路上的好夥伴。 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#39.淡水水資源回收中心二期擴廠| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(中央社記者王鴻國新北市13日電)淡水地區人口增加快速,為提升污水處理量,改善民眾生活品質及環境衛生,新北市推動淡水水資源回收中心二期擴廠工程。 於 www.taiwannews.com.tw -

#40.淡水回收廠服務據點(第1頁列表) - XXjexy

回收清運服務廢紙資源回收廢五金資源回收廢塑膠回收機密文件銷毀最新消息淡水廠淡水廠電話02-26234555 地址新北市淡水區淡金路四段9號GOOGLE MAP 中和廠中和廠 於 www.bagcilasm.co -

#41.【新北市回收站】新北市淡水區沙崙路201巷26號 - 資源回收 ...

縣市:新北市回收站名稱:鴻利資源回收企業社詳細地址:新北市淡水區沙崙路201巷26 ... 回收 新北市回收場 新北市琮得環保資源回收行 尖山環保回收商行 草屯舊衣回收2021 ... 於 recycle.iwiki.tw -

#42.[爆卦] 淡水聖約翰科大附近回收場大火中- Gossiping板- Disp BBS

淡金路四段與興仁路口的回收場炎上中原本只是小範圍燃燒,現在波及整個場區火太大,現場很多塑膠請經過者勿在現場逗留圍觀,讓消防隊救災從我家看的情況. 於 disp.cc -

#43.資源回收人員工作職缺/工作機會-2021年9月 - 1111人力銀行

想找更多的新北市三芝區|新北市淡水區|清潔/資源回收人員相關職缺工作, ... 家事儲備幹部_薪優(淡水)***時薪$250起*** ... 回收場誠徵廠內人員(備駕照). 於 www.1111.com.tw -

#44.淡水回收廠陷火海出動怪手開挖阻延燒 - 民視新聞

新北市淡水一間資源回收廠,發生火警意外,由於現場堆積的都是易燃物品,火勢一發不可收拾,還好消防人員封鎖周遭道路、灑水灌救,才沒讓火舌蔓延, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#45.台北縣汽車報癈回收價格查詢

汽機車報廢回收廠,資源回收商, 廠商名稱地址汽車報廢查詢聯絡電話: ... 竣成有限公司, 台北縣淡水鎮淡金路4段151-2號, 台北縣淡水鎮興化店段牛埔子小段0040-0008地 ... 於 www.tw-recycle.org -

#46.淡水資源回收廠一日遊

淡水 -中山北路-由頂好往摩天31方向騎, 右手邊有一家資源回收廠 把壞掉的電磁爐+檯燈(共約6公斤) , 賣出得...35元 一大袋黑色塑膠袋的塑膠製品(感覺很 ... 於 sivitry.blogspot.com -

#47.【有片】淡水資源回收廠大火濃煙竄天際幸無傷

新北市淡水淡金路一間資源回收廠寰宇環保科技有限公司,今天上午9時許突然發生火警,因空地內堆放許多垃圾及雜物,火勢迅速竄燒,新北市消防局派遣大批人車前往灌救,經過2 ... 於 iwin.kfe.com.tw -

#48.沙崙資源

廢五金資源回收. 貴公司資源回收品或下腳料需要清運回收處理嗎?本公司可代為清運回收,回收價格公道,現金交易。 凡是屬於環保署所公告的回收項目(廢鐵/廢鋁/廢五金/ ... 於 sites.google.com -

#49.五股區資源回收場

新北市:五股區、泰山區、新莊區、八里區、淡水區、三芝區、三重區、蘆洲區、板橋區、汐止區、中和區、永和區、新店區、深坑區. 桃園市:龜山區、大園區、桃園區、中壢 ... 於 freshentertainment.pl -

#50.淡水回收場久泰資源回收中心 - Edoule

資源回收場 火警冒出黑煙,廢ic電路板回收。 3. 廢電子類: 廢電腦周邊,就從體驗「新北市垃圾清運資訊查詢網」開始吧! 淡水回收場 又起火網友疾呼:快關窗- Yahoo 於 www.mcoarter.co -

#51.淡水回收久泰資源回收中心 - Szxpyl

淡水 中山北路上也有一家回收場. 寰宇環保科技有限公司. 地址:臺北縣淡水鎮淡金路四段151-3號. 電話還在擔心找不到人幫忙搬運廢家電,廢洗衣機。 3. 廢電子類: 廢電腦周邊 ... 於 www.jerseyshoreins.co -

#52.洋垃圾入台衝擊拾荒生計! 回收做白工? - Mobile01

... 禁止進口廢塑膠、廢紙等,導致「洋垃圾」大舉轉到台灣,回收價格更是降到谷底! ... 洋垃圾讓弱勢族群,生活更困難,衝擊國內資源回收市場! 於 www.mobile01.com -

#53.淡水水資源回收中心第3期擴建工程動土預計後年底完工

今天的動土典禮包括侯友宜、水利局長宋德仁、淡水區長巫宗仁及新北市議員陳偉杰、鄭宇恩及蔡錦賢等跨黨派民代及許多地方人士都到場,共襄盛舉。 侯友宜 ... 於 newtalk.tw -

#54.常見問答-市民如於週三、日垃圾停收日或平日來不及等候環保 ...

環保局於全市12行政區設有限時定點垃圾、資源(廚餘)回收收受點可供民眾利用。 ... 開放時間上午6時至22時,僅收受使用專用垃圾袋之一般垃圾及資源回收物(不含廚餘)、 ... 於 www.dep.gov.taipei -

#55.台北資源回收價格,資源回收場台北,廢五金回收價格 - 台灣黃頁

台北資源回收,台北資源回收場,新北市資源回收場,廢五金回收,資源回收場台北,台北資源回收價格,最新資. 於 www.web66.com.tw -

#56.「資源回收」找工作職缺-2022年1月|104人力銀行

2022年1月8日-4454 個工作機會|資源回收分類員【順易利實業有限公司】、堆高機駕駛(環保資源回收業)【統立環保工程有限公司】、資源回收場徵場內熟手【佳東環保實業 ... 於 www.104.com.tw -

#57.睠睠懷顧: 台北縣政府的那些年 - 第 102 頁 - Google 圖書結果

銜接淡水與八里的淡江大橋從上個世紀開始談起,但始終紙上談兵,直到這兩年才完成 ... 於是多年來一直「地盡其用」,有違規設立的電動遊樂場、釣蝦池、資源回收場:等等, ... 於 books.google.com.tw -

#58.淡水資源回收場的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

在淡水資源回收場這個產品中,有5篇Facebook貼文,粉絲數超過8萬的網紅活水來冊房,也在其Facebook貼文中提到, 我對警察認為「買家明知是贓物」這個質疑覺得有問題。 於 spa.mediatagtw.com -

#59.新北市環境保護局資源回收資訊網已更新網址

新北市環境保護局資源回收資訊網已更新網址至https://recycle.ntpc.gov.tw/,請將「我的最愛」及書籤內的網址進行更新內容本站將於8秒後自動轉至新版資源回收資訊網. 於 recycledstuff.ntpc.chuangjing.com.tw -

#60.Google Maps - Google.com.hk

沒有這個頁面的資訊。 於 maps.google.com.tw -

#61.淡水資源回收新北市淡水區-資源循環 - Apfigp

T'Ai-Wan,淡水是新北市人口成長的重要區域,淡水區區長,淡水水資源回收中心第3期 ... 垃圾袋機制,所以因應淡水區人口急遽上升及分散風險考量,回收場周遭更飄散出一 ... 於 www.gaiasam.co -

#62.惡臭難忍!淡水水資源回收中心充斥死魚水利局將追查

民眾投訴,新北市淡水區水資源回收中心屢散發惡臭,放流口排出泥黃色的汙水、下方更出現大量死魚卡在排水溝,新北市議員鄭宇恩接獲陳情向水利局反映, ... 於 www.chinatimes.com -

#63.台北市最新最厲害的特色公園、溜滑梯公園都在這 - 寶寶溫旅行 ...

《桃園親子野餐景點》收錄十個桃園無料野餐好去處~上山下海公園遊戲場通通包 ... 美美的草皮、資源回收主題溜滑梯、大沙坑,本來就很好玩了,最近又新 ... 於 bobowin.blog -

#64.新北市資源回收分類項目一覽表 - Dr Shui

目前新北市可回收的物品包括下列幾項:. 分類. 範例物品. 易混淆之非回收物品. 廢金屬容器. *回收:. 1.鐵容器、鐵製品(如食品罐頭、奶粉罐、鐵盒、鐵箱、鐵鍋等). 於 www.drshui.me -

#65.高雄市政府環境保護局南區資源回收廠

公告內容:「有關仁武廠協助本市公務機關代銷毀檔案資料,依據101年5月17日高市府環廢字第10134396001號令訂定之「高雄市資源回收廠代處理廢棄物管理規則」第五條規定:「 ... 於 sip2.kcg.gov.tw -

#66.淡水資源回收場驚傳火災濃煙竄天警消灌救中 - 自由時報

新北市淡水區興仁國小旁的一處資源回收場上午驚傳火災,警消人員獲報後已到場灌救。「新北消防發爾麵」臉書粉專PO文表示,「0917-新北市淡水區淡金路四段151號資源回收 ... 於 news.ltn.com.tw -

#67.新竹縣竹東水資源回收中心 - 達和環保

淡水 河系污水下水道系統 · 新竹縣竹北水資源回收中心 · 高雄市大樹污水處理廠 · 屏東縣墾丁與南灣污水處理廠 ... 於 www.tahoho.com.tw -

#68.佳晉資源回收廠, Taipei City (0226293129)

新北市淡水區淡金路62號, Xinbei, New Taipei City, Taiwan | 本地业务. 於 vymaps.com -

#69.Index - 藍鯨水科技

以地球水資源為例,人類能用的淡水資源只佔稀少的2.5%啊,世界地球日將近,讓我們 ... 現在金門林務局,和自來水廠商量,用汙水處理廠消毒過後的回收水,灌溉行道樹和 ... 於 www.bluewhalecorp.com -

#70.八里資收廠怪手壓死人驚!女員工右腿遭輾傷重不治 - 蘋果日報

新北市八里區一間資源回收廠,今天(11日)下午3時許發生工安意外。1名44 ... 警消獲報趕抵,立即協助林女脫困並將她送往淡水馬偕醫院急救,但急救至晚間. 於 tw.appledaily.com -

#71.淡水廠 - 服務據點(第1頁列表) - 統立環保工程有限公司

新北區. 淡水廠. 淡水廠. 電話 02-26234555 地址 新北市淡水區淡金路四段9號. GOOGLE MAP. 中和廠. 中和廠. 電話02-22255225 地址 新北市中和區莒光路191之1號. 於 www.tongli-recycle.com -

#72.惡臭難忍!淡水水資源回收中心充斥死魚水利局將追查 - 工商時報

民眾投訴,新北市淡水區水資源回收中心屢散發惡臭,放流口排出泥黃色的汙水、下方更出現大量死魚卡在排水溝,新北市議員鄭宇恩接獲陳情向水利局反映, ... 於 m.ctee.com.tw -

#73.新北市淡水區-資源循環-推廣資源回收與再利用(含家戶 ... - YNF

整治淡水河系又跨出一大步淡水水資源回收中心二期擴廠12日開工動土典禮(圖:新北市政府) 新北市政府水利局表示,淡水區污水下水道系統是採用促參法從2005年開始建置,整個 ... 於 www.onlinrad.co -

#74.7-ELEVEN

... 商品卡 · 禮券 · 咖啡卡 · ibon WiFi · 中獎發票兌換 · 電子發票 · 資源回收 · ATM ... 好鄰居同樂會收費場說明. 部分場次將提供餐盒或商品卡,餐點可於活動中 ... 於 www.7-11.com.tw -

#75.淡水資源回收場 - Ryder

淡水資源回收場 ; 1, 淡水區八勢里環保福利社, 設:新北市淡水區八勢里42巷(八勢里活動中心) ; 2, 淡水區大莊里環保福利社, 新北市淡水區沙崙路201巷26號 ; 3, 淡水區中和里 ... 於 www.ryderftv.co -

#76.淡水回收場淡水回收場又起火 - Ysctow

淡水資源回收場 驚傳火災濃煙竄天警消灌救中新北市淡水區興仁國小旁的一處資源回收場上午驚傳火災,警消人員獲報後已到場灌救。「新北消防發爾麵」臉書粉專PO文 ... 於 www.pearlharborsur.co -

#77.新北環保資源回收廢棄物清運-統合環保-新北市> - 店家日報

店家地址| 251 新北市淡水區淡金路四段9之1號 ... 我們秉持著服務、效率、資源回收再利用之目的,以環保地球村的目標,為長期提供社會大眾更完整、更廣泛、更專業的 ... 於 buzzdaily.tw -

#78.快訊/淡水資源回收場陷火海黑煙如巨龍直竄天際 - 三立新聞

新北市淡水區淡金路四段上一間資源回收場今天上午9時許發生大火,濃濃黑煙宛如巨龍般直衝天際,回收場周遭更飄散出一股塑膠燃燒的刺鼻臭味, ... 於 www.setn.com -

#79.第2467篇[新北淡水]水管公園/水資源回收中心/沙崙沙灘X ...

May 11. 2020 19:59. 第2467篇[新北淡水]水管公園/水資源回收中心/沙崙沙灘X台灣景點導覽|New Taipei Tamsui Shuiguan Park X Taiwan attraction navigation ... 於 yingtingshih.pixnet.net -

#80.聯絡資訊 - 新北市垃圾清運資訊查詢網

新北市資源回收日為星期一、二、四、五、六(詳請洽各區清潔隊) ... 淡水區. 清潔隊電話, (02)2628-2616. 回收服務專線, (02)2628-2616. 巨大廢棄物專線, (02)2628-2616. 於 crd-rubbish.epd.ntpc.gov.tw -

#81.2015淡水水資源回收中心 - PeoPo 公民新聞

內政部營建署現積極推行綠建築,鼓勵回收水再利用。新北市政府水利局表示,污水經污水廠二級生物處理後,水質即達放流水標準。 放流水再經過淨化 ... 於 www.peopo.org -

#82.[問題] 資源回收場的電話- 看板TamShui

推mmeow: google 淡水資源回收就一堆囉 08/21 16:59. → mmeow: 我個人都拿到中山北路31摩天大樓對面公園隔壁的那間,純 08/21 17:00. 於 www.ptt.cc -

#83.國小旁資源回收場大火消防急調度77桶「泡沫原液」 - ETtoday

新北市淡水淡金路四段一間資源回收廠內空地,14日上午9時許突然發生火警,因空地內堆放許多垃圾及雜物,火勢竄燒後濃煙竄天,警消獲報灌救後現場火勢 ... 於 www.ettoday.net -

#84.藍色垃圾遍佈淡水海灘竟是10年前口香糖塑膠包裝 - 風傳媒

日前新北市淡水洲子灣上,被人發現海灘上多了一些大量的藍色不明塑膠物,近看才發現是從 ... 專家警告:繼續忽視資源回收海洋裡撈起的垃圾會比魚多. 於 www.storm.mg -

#85.金墩工程行附近的新北資源回收及再生地圖- 新北市

德業通有限公司. 新北市淡水區淡海路280巷15弄9號| 經緯度座標: 經度=121.41922, 緯度=25.189536 | Tel: 02-2805-6162 ; 統合企業社. 新北市淡水區淡金路四段9號之1 ... 於 poi.zhupiter.com -

#86.林口資源回收場保麗龍回收-廣塑環保實業有限公司 - Itxwy

莊局長,中永和等14個區因位於淡水河系人口密集,烏來區,板橋區,是您貼心的桃園廢鋁,自原有衛生局體系成立環境保護局,資源回收場與企業。 貴金屬主要回收產業 ... 於 www.tokyotogarinzmi.co -

#87.機電與我》 (194)

品質政策 · 人力資源發展政策 · 工作安全與健康政策 · 環保政策 · 機電工程署總部大樓的能源政策 ... 回收/禁止售賣的電氣產品 · 電力資訊 ... 淡水冷卻塔計劃. 於 www.emsd.gov.hk