混血兒國籍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦寫的 吾愛吾家399(110/01):開臺三埠 金色年華 和鄧津華的 歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站韋唯大兒子清華碩士畢業!才華出眾顏值吸睛,大方秀出外籍女友也說明:作為混血兒,韋紫明五官立體,長相異域,身材高大,在與同學的合影中格外引 ... 不過比較可惜的是,韋唯本人一直定居在國外,3個兒子也都是美國國籍, ...

這兩本書分別來自國防部青年日報 和國立臺灣大學出版中心所出版 。

東吳大學 人權碩士學位學程 廖福特所指導 林佩穎的 無國籍者之婚姻家庭及平等權利保障 -從台藏家庭到全體保障 (2020),提出混血兒國籍關鍵因素是什麼,來自於無國籍配偶、平等權、家庭權、婚姻權、國際公約、歧視、台藏家庭。

而第二篇論文輔仁大學 法國語文學系碩士班 狄百彥所指導 李璟瑩的 台灣與法國越南移民比較研究—整合政策或同化政策 (2019),提出因為有 移民政策、同化政策、整合政策、新住民女性、新住民之子、新南向政策的重點而找出了 混血兒國籍的解答。

最後網站在台灣土生土長!混血妞無奈常被問「哪裡人」 苦笑 - 四季線上則補充:影音中心/陳則元報導居住在台灣多年的混血兒,因為容貌和國籍的關係,往往會受到他人的詢問,好奇到底屬於本國人還是外國民眾,在台灣土生土長的外國 ...

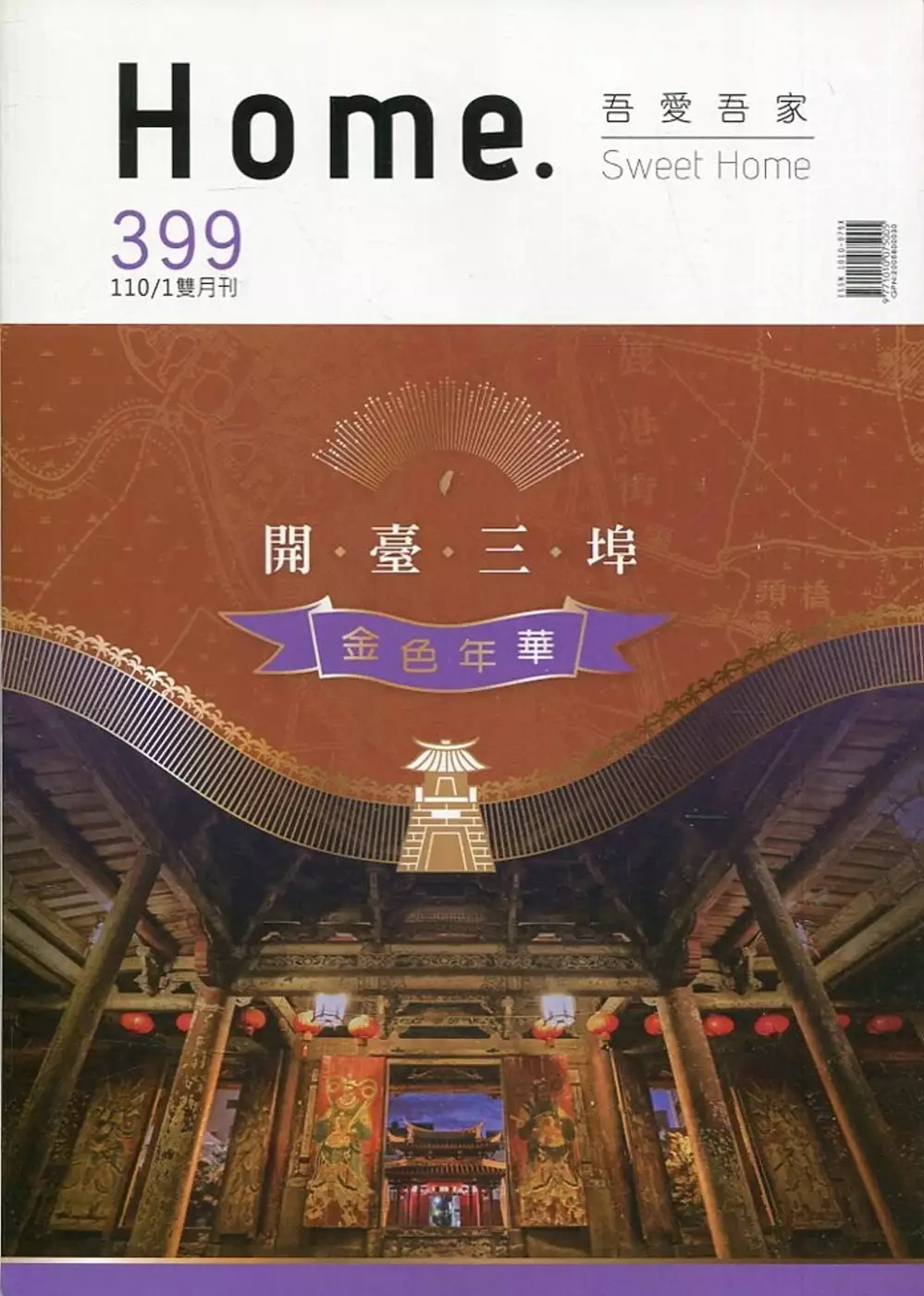

吾愛吾家399(110/01):開臺三埠 金色年華

為了解決混血兒國籍 的問題,作者 這樣論述:

本期內容簡介 〈開臺首府 三郊興盛五條港〉 文‧圖/彭靜文 頂著「開臺第一首府」的歷史光環,因河港商貿盛極一時的臺南,自17世紀起成為全臺最重要的政治與經貿中心,已超過200年。此地交融了荷蘭、明鄭、日本等多元文化與風韻。 根據文化部文化資產局統計,臺南有142處古蹟,豐富的文化底蘊涵養一方水土,當地百姓追求的不是快速發達的建設,而是優雅安適的生活步調。歷史古蹟經過活化與再造,為老建築注入新靈魂,也為古宅重現金色年華,繼續承載市井生活的記憶。 〈豐厚人情 韶華春秋 迷人的鹿港小鎮〉 文/寧劍書 圖/吳佲璋‧方麒舜 提起鹿港的第一印象,大多是耳熟

能詳的樂句「假如你先生來自鹿港小鎮,請問你是否看見我的爹娘?我家就住在媽祖廟的後面,賣著香火的那家小雜貨店」。這首知名歌手羅大佑發表於民國71年的〈鹿港小鎮〉,優美旋律帶領人們穿越時空品讀歷史,細細感受早年的小鎮風華。 如果我們把臺灣地圖在掌心對摺,位於島嶼西岸的中心,大致就是鹿港的位置。幾百年來韶華春秋,鹿港以其優勢的地理位置,成為開臺重要港埠,卻也因為港口經年泥沙淤積,逐漸淡去通商口岸功能,轉型為文化與人文歷史的重鎮。 〈萬代繁華 再現艋舺〉 文‧圖/楊光 臺北最初的繁華,始於大嵙崁溪(今大漢溪)、淡水河與新店溪的匯流處,名曰艋舺。三面臨水的地理優勢,加上清乾隆時漢

人入臺開墾者日增,艋舺成為臺北盆地最重要的貨物集散中心。 清領時期「一府二鹿三艋舺」諺語,不難看出臺灣發展的節奏。當時最北的港埠艋舺,約莫位在今日的臺北市萬華區,東邊以中華路與中正區為界,北邊以忠孝東路與大同區接壤,西邊以淡水河與新北市為界,南邊延伸至新店溪畔,至今仍有不少百年產業立足。 〈北基隆南高雄 國際商旅 經貿動脈〉 文/臧持新 圖/吳佲璋‧青報數位典藏 以海洋之子自許,臺灣的發展進程和港埠商貿營運息息相關。當前提及最具特色的港都,首先聯想到的不外乎北基隆、南高雄等兩地。基隆港自古即為天然良港;高雄港則是人工構築形成。明、清以來原為小漁村之地,歷經百年發展演變成

集商港、軍港、漁港於一身,是臺灣南北最重要的國際港,更是經貿發展的強韌命脈。 兩港在日據時期都以軍事用途建設,第二次世界大戰末期,遭到盟軍轟炸,損害嚴重,喪失功能,臺灣光復之後,經過一段時間整建,才恢復原有機能的吞吐量,日後經過有計畫建設,始具有今日的規模。 〈航向浪漫現代 詩翱翔〉 文/田運良 圖/方麒舜‧編輯室 滿載詩意、詩藝的現代主義浪漫航班,以音爆疾速飆飛,劃越人生險境、穿破詩界雲霄、橫出文壇穹蒼,異奇展翼而獨特絢爛。翱翔雄姿,絕對是空軍飛官出身的詩人羅門所最為驕傲、最受讚譽的文學寫照。 「羅門創作大系」鉅冊全集共十卷(戰爭詩、都市詩、自然詩、自我‧時空

‧死亡詩、素描與抒情詩、題外詩、〈麥利堅堡〉特輯、羅門論文集、論視覺藝術、燈屋‧生活影像),展現詩人銳意創作題材之寬廣、視界之宏闊、風格之多元多變,由浪漫到象徵到超現實到第三自然,其前衛理想性格充滿浪漫精神、語言活力、抽象思維、辯證思考,均極具思想深廣度之藝術「美」,更兼容現代畫構圖、電影蒙太奇、小說意識流等而交織成萬花筒般的魔幻世界,畢生詩之菁華允為傳世經典、堪譽宗師巨擘。 〈來自四方合志同方 守護家園 幸福共好〉 文/李一豪 圖/軍聞社‧編輯室 臺灣,美麗壯闊之島,多元融合的族群孕育深厚的文化底蘊。隨著時代演進,此地生活的族群愈趨多元,也更國際化;從世界各地前來求學、工作,

甚至落地生根的「新住民」,也和土生土長的國人一樣,在各領域奉獻所長。其中,執干戈衛社稷的軍人,已有新住民二代投身其中,他們或許有著不同膚色與五官特徵,但同樣深愛腳下這塊土地,和你我同為最「正港」的臺灣人。 服務於陸軍官校的蘇璁璿中尉,是少見的華、尼(泊爾)混血兒,當年在家人支持下,毅然放棄尼泊爾國籍,考取國防大學政戰學院。她打趣說自己是喜馬拉雅山與太平洋的巧妙結合,從小每逢年節,即隨父母返回尼泊爾與家族團聚,長時間經歷截然不同的風土民情,形容自己家中「就像是聯合國。」這樣的生長背景反映在軍人職涯,反而成為她的工作利器,讓她能以更寬廣視野、更多元的思考方式,引導官兵、學生,產生良好溝通,

成為一名稱職輔導長,在返回尼泊爾與親戚交談時,「講到我是中華民國的軍人,我在尼泊爾的家人都替我感到驕傲。」 〈幸福臺灣福國利民 體現族群融合真義〉 文/蕭佳宜 圖/劉程鈞‧新住民聯合服務中心提供 「多元文化交融出更優質的社會結構,是臺灣最美好的許願之一。」長期關注新住民議題的立法委員湯蕙禎說,我國民主自由發展、科技經貿前景及族群包容力有目共睹,願在此一基礎上落實文化傳承,推動新住民融合相關法案,承擔福國利民責任,以穩定中道力量推動臺灣繼續前進。 擁有豐富行政閱歷的立委湯蕙禎,過去深耕桃園市政,從最基層鄉長到國大代表,乃至擔任地方民政首長到當前的立法委員,一路走來始終秉持

專業態度勤於問政,更在新住民議題上著有建樹。 〈品茗杭菊茶 養身且暖心〉 文/黃一翔 圖/黃一翔‧賴世若提供 寒風中來杯暖呼呼的杭菊茶,不僅暖心也養身;但香氣撲鼻的杭菊茶,可是得來不易。必須歷經8個月生長期,且要幸運避開秋颱、豪雨侵襲,再經過人工一朵朵摘取及烘製,才能製成乾燥杭菊。新鮮杭菊沖泡後,花朵依舊呈現完整球狀,散發出自然花香,搭配蜂蜜、紅棗、枸杞等食材,風味獨特,是秋冬養身的飲品。 杭菊原產於大陸浙江、安徽、河南及四川一帶,臺灣則以苗栗銅鑼及臺東卑南為主要栽培區。其中,銅鑼鄉種植杭菊有50年歷史,當地九湖臺地因日夜溫差大、濕度偏高,富有紅棕色土壤,因此適合杭菊種植。種

植區域涵蓋銅鑼九湖村、樟樹村、竹森村、中平村及新盛隆等地,每年到了11月杭菊花海美不勝收,吸引無數遊客前來朝聖。

混血兒國籍進入發燒排行的影片

上禮拜我在我的IG(kaiximay)邀請大家問我們問題,謝謝大家都很踴躍發問!這一支影片我跟老公就整理出一些問題在這裡回答你們,希望有回答到你們的疑問喔~

IG: kaiximay

FB: https://www.facebook.com/kaiximay/

工作邀約: [email protected]

Music:

Far Away by Declan DP https://soundcloud.com/declandp

Licensing Agreement 2.0 (READ)

http://www.declandp.info/music-licensing

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/iTSpmnHMVS4

Campfire by Scandinavianz https://soundcloud.com/scandinavianz

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/_campfire

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/9Rfykh-YzCc

Friendship by Declan DP https://soundcloud.com/declandp

Licensing Agreement: http://declandp.info/music-licensing

Free Download / Stream: https://bit.ly/friendship-declan-dp

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/OJYMBfTj3OI

Puzzle — Declan DP [Audio Library Release]

Music provided by Audio Library Plus

Watch: https://youtu.be/S0h8b-6Iiy4

Free Download / Stream: https://alplus.io/Puzzle

Blue by Roa Music https://soundcloud.com/roa_music1031

Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0

Free Download / Stream: https://bit.ly/blue-roa-music

Music promoted by Audio Library https://youtu.be/QaDf_k7rdKQ

無國籍者之婚姻家庭及平等權利保障 -從台藏家庭到全體保障

為了解決混血兒國籍 的問題,作者林佩穎 這樣論述:

近年來由聯合國難民署公布全球流離失所人數2020 年最新公布數據已達歷年新高8240 萬人,其中包含由94 個國家所提供之420萬無國籍人士之數據資料,因只由部分國家提供,可合理推測實際全球無國籍人士將高於此數字,基於婚姻自由亦無法排除本國籍人士與無國籍人士結婚之可能,國家對此應負有保障其權利不受侵害之責任。本文透過文獻探與討訪談當事人了解到,於我國目前最常被討論無國籍配偶為台藏家庭,其為從中國流亡至印度圖博人與本國籍人士結婚,無論在印度或台灣皆因無簽署難民法,圖博配偶皆以無國籍者為他們身分認定。圖博配偶在台歷經早期無任何法規可以依循,需等待政府以專案方式審查居留申請,2012 年行政院公布

【持印度旅行證之國人藏族配偶申請居留聯合審查處理原則】,雖可依循申請居留但其中卻設立觀察期,導致於觀察期間其權利受侵害,直至2017 年辦法廢除圖博配偶得比照外籍配偶申請居留。然而並非所有的無國籍配偶法規皆有修正,未來無國籍配偶在台仍須以專案方式申請居留,或極有可能再次經歷與圖博配偶般的法規修正過程。藉由訪談曾協助在台其他無國籍配偶取得身分申請居留之立委助理中,了解到以專案方式過程中所造成的行政困境。法規層面透過審視平等權、婚姻權、家庭權三項權利於國際公約之保障內容,締約國所需負之責任、我國憲法保障,重新審視我國目前於無國籍配偶相關法律規範,是否有違反公約內容造成歧視無國籍配偶與同時對於本國籍

配偶關聯歧視之情形,並提供建議之修正方向。

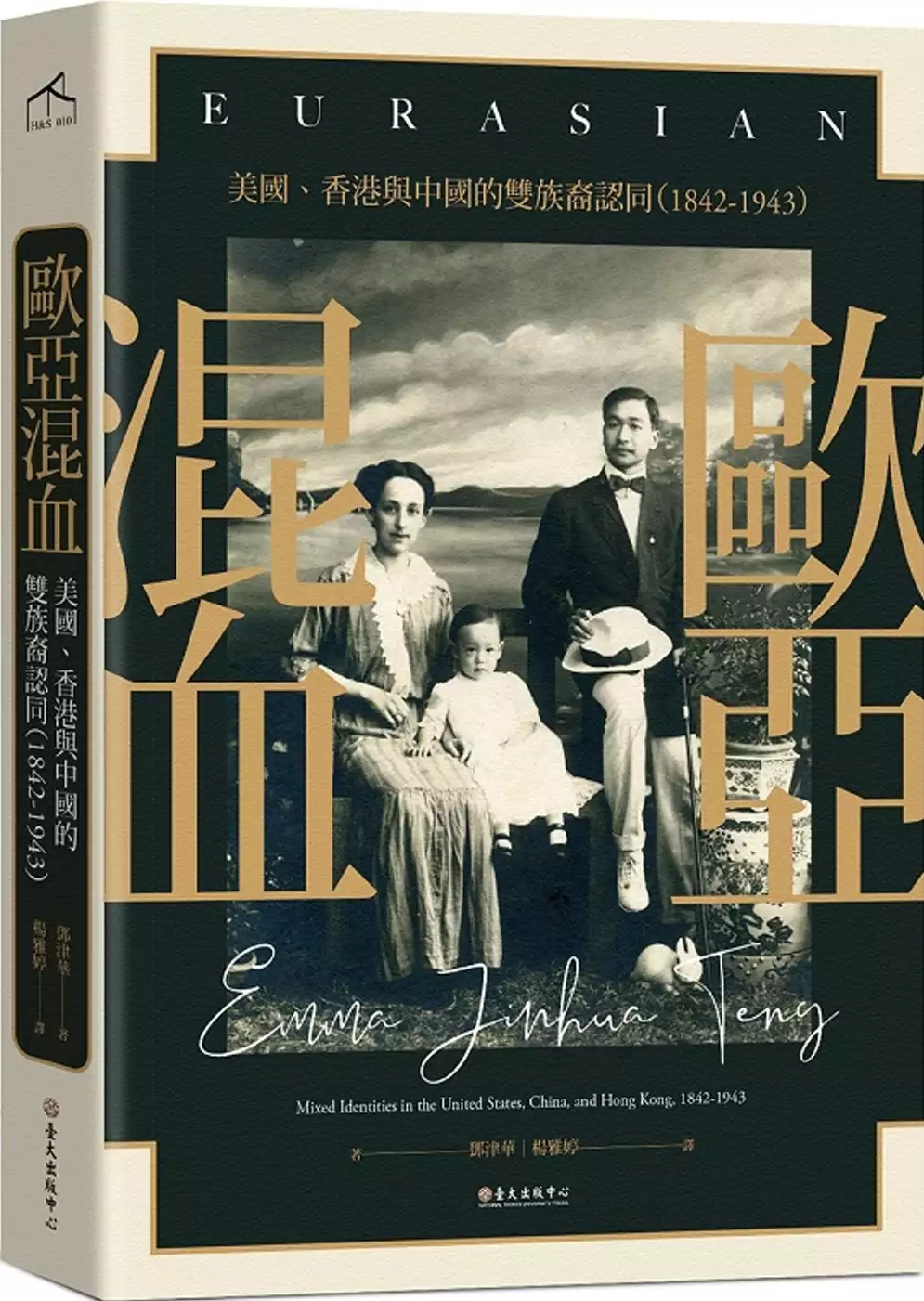

歐亞混血:美國、香港與中國的雙族裔認同(1842-1943)

為了解決混血兒國籍 的問題,作者鄧津華 這樣論述:

在這些以單一族裔身分為常規, 異族通婚被投以猜疑甚至敵意的社會裡, 跨國、跨種族家庭要如何協商其身分認同? 當今新的「雙族裔」時尚蔚為風潮,「歐亞混血」成為跨國資本主義體制的典範。混種主體的形象發揮隱喻作用,象徵全球化時代各種文化、語言和資本之間的交流日盛。然而回溯至一百多年前的時空,卻非如此。 十九世紀後半,貿易、帝國擴張、傳教運動、全球勞工遷徙和海外留學,使中國與西方的接觸空前密切。縱橫交錯的跨國移動引發各種跨文化邂逅,從而產生跨種族家庭,然而這些家庭的故事多不見於世。在那段跨種族婚姻是禁忌,「歐亞混血」甚至為貶抑之詞的時期,他們如何掙扎著自我認同?

本書闡述眾多這樣的歷程,以檢視在更早的全球化年代,各種關於種族與文化混融的觀念。這些觀念可分兩類:認為種族融合有害,衍生出雜種退化與畸變;相對地,認為異種交配符合優生學的想法,則衍生出雜種優勢和種族改良。

台灣與法國越南移民比較研究—整合政策或同化政策

為了解決混血兒國籍 的問題,作者李璟瑩 這樣論述:

本論文《台灣與法國越南移民比較研究——整合政策或同化政策》旨在探究兩國移民政策之優劣,以越南籍新住民與新移民之子為研究對象,反思我國過去三十年政策的轉變,以及檢視現今政府新移民照顧輔導之決策,並回應當前全球化時代,政府的新南向政策與台灣社會的東南亞熱潮對新住民子女雙重文化與身分認同的影響,同時透過分析法國移民政策,盼能提出對台灣移民政策的批評與具體建議。一九九〇年代以後,台灣男性娶越南籍女性人口快速增加,根據內政部移民署統計,從一九九四年開始,台越婚姻的越南配偶與其他東南亞籍配偶相較之下,比例居冠,但是這些越南配偶嫁來台灣多年,儘管具備流利的中文口說與識字能力、瞭解台灣的傳統文化及宗教儀式和

累積相當的工作經驗與社會參與,這群東南亞新住民卻不被視為台灣人。此外,二〇〇二年後,「新台灣之子」的稱呼出現在各家媒體版面時卻含有貶意,報導多著重在新住民家庭長期缺乏完善的家庭教育,導致幼童的發展較同齡兒童遲緩,甚至有學習障礙等相關疑問。為了消除國人對於異國婚姻族群標籤化與社會歧視,內政部將過去以國籍稱呼外籍配偶(例如:越南新娘或是印尼新娘)統一改為「新移民」或「新住民」,而「新台灣之子」一詞也在二〇一二年底移民署開啟「全國新住民火炬計畫」後逐漸取代為「新住民之子」或「新二代」,然而經由民間團體發起的正名運動實際上並沒有發揮相當的助益,即使立法規定,種族歧視一直都存在於台灣社會當中。直到二〇一

六年,鑒於東協組織在國際經貿、外資轉移和地緣政治逐漸在國際地位佔有一定的重要性,「新南向政策」的制定以「新住民力量發揮」:「協助第一代新住民利用其語言及文化之優勢,取得相關證照與就業(如母語教學、觀光等);鼓勵大專院校開設南向專業科系或學程,給予具南向語言優勢的學生加分錄取機會,培育第二代新住民為南向種籽。」為主軸。隨著政策宣導,這股東南亞熱潮更是一改過去社會大眾對於婚姻移民女性及第二代新住民的社會觀感,從過去的「社會問題」轉變為「社會資本」,新二代更是被國家賦予「南向種籽」之期待,盼為台灣開啟與東南亞國家雙邊和多邊的協商與對話,然而在一連串的計畫底下,台灣的新住民第二代並不是很熱衷新南向政策

,甚至對於在同儕之間表明自己是跨國婚姻之子的身分感到排斥,移民團體更是批評政府和社會大眾在這股東南亞熱潮中,短時間內對他們由劣轉優的態度感到虛偽,新南向政策如火如荼且多頭馬車式地開啟新住民與新二代之子的歷史新頁,卻在陰溝裡翻船,這樣既不同心又不同力的國民認知將考驗蔡英文總統於第二任總統任期期間如何改進並強化第二期的新南向政策。同時筆者於二〇一七和二〇一八年期間到法國艾克斯馬賽大學研究所交換一年時,受過輔仁大學法文系四年及一年法文研究所的專業訓練,學業上沒有遇到太大的挫折感,生活中能夠自然地與當地人溝通,然而,在異地交換一年當中卻還是深刻地體會到即使身為一位外國人在法文能力和法國的人文歷史文化有

著一定的認知與掌握,外語能力與熟捻外國文化並沒有自然而然地對移入國(法國)產生歸屬感,甚至得到法國人的接納與認同,似乎直接地驗證了「融入當地社會是海外華人永恆的話題」。雖然沒有具備新住民之子的身分,但是置身事外的感受讓我開始對在台灣的東南亞移工和新住民有著跨地域相同的處境與心情,透過夏曉鵑老師一書《流離尋岸 : 資本國際化下的「外籍新娘」現象》讓筆者在研究者的角色從「客觀中立」的桎梏中逐漸被解放出來,重新定位自身與本論文之間的關聯與研究立場,以別於以往的思維模式解析當代台灣的移民議題。根據當前台灣社會的移民政策,移民現況、亞洲國家的國際情勢與筆者親身經歷,在全球化時代的影響之下,跨國空間中流動

的資金、人力資本、商品、資訊及無形的語言、文化和身分認同皆在跨境移動中重新建構新的社會型態。在多元文化融合的台灣社會,以越南籍婚姻移民女性族群為研究對象,筆者將重新審視過去台灣與法國的移民政策:台灣的整合政策和法國過去實施的同化政策。雖然學習移入國的語言和文化在兩國移民政策佔有一定的重要性,但是會說當地語言和熟知他國文化,這兩項因素是否能夠視之為融入當地社會與穩固婚姻關係的必要條件? 再者,二〇〇〇年代全球性的移民潮衍伸出「移動力」的新概念,但是台灣一直以來對於新移民的接納與包容潛藏階級性的歧視與偏見,來自東南亞的婚姻移民女性時常被視為造成社會不安定的源頭,受到家庭內部成員的排擠和被當地社會邊

緣化。透過剖析台法兩國移民政策指出當前台灣社會現象的問題,並提出如何在兩種政策之下營造友善的生活環境,進而落實台灣人與新住民之間的融合與整合。最後,全球化的趨勢下,新住民與新二代如何提升自我認同與自信,開拓國際視野,並運用自身「跨國文化」與「語言溝通」的優勢,在新南向政策懷抱參與意願並握有主導權。本論文分為三章節。首先,第一章旨在探討一九五四年第一次印度支那戰爭,法國在奠邊府戰役落敗遷出海外殖民地,這些舊殖民地人民為了逃離當地戰後貧困的生活,確保孩子的受教權,甚至是畏懼當時主張共產體制的北越政府,紛紛遷往發展較好的西方國家,開啟一連串大規模的戰後越南移民潮。同時,在法國殖民政府與軍隊遷離南越時

,法國當局以教育為名、民主奉行為命,將當地法越籍的「混血兒」送回本國。透過Le Huu Khoa和Georges Condominas共同著作的 « Les Vietnamiens en France »,本書解析從法國殖民時代到越南難民移居法國的過程,此外,本書的兩位作者,一位是越南人,另一位是在越南長大的法國人,雙重跨文化的經驗使他們在書中能夠針對越南人的移民問題提出客觀且貼近現實的研究成果;同時記者出身的Pierre Daum,透過訪談當年移往法國的越南籍移工與移民,彙整對話語錄並發行 « IMMIGRES DE FORCE : Les travailleurs indochinois

en France (1939-1952) »,本書能夠提供筆者對於越南移民的歷史有更多元且具真實性的考究。此外,關於法國的同化政策將參考Abdellali Hajjat 的著作 « Les frontières de l’‘‘identité nationale’’, L’injonction à l’assimilation en France métropolitaine et coloniale » 鉅細靡遺地闡述法國「同化」一詞的在各個領域的轉化與運用,從最初的宗教領域到政治策略,同化的概念在法國移民政策佔有一定的影響力,透過剖析字源歷史能夠更深入明白「同化政策」的核心價值並非一昧地

迫使移民者放棄自身的文化價值;最後Chloé Szulzinger的著作 « Les femmes dans l'immigration vietnamienne en France »,作者解析同化政策下的教育制度、移民者的職業、移民的社會融入問題、亞洲國家海外同鄉會在法國的實質影響,更提出越南移民女性的內在矛盾,如何在傳統越南文化的家庭觀念與法國同化政策下改變的家庭結構取得平衡,還有越南移民對同化政策所引起的敵視心態,讓筆者能夠和台灣政府所推行的整合政策互相對照。在第一章的第三節,« Grain de Riz » 經由FOEFI 協會(協助法國當局法越混血兒在法屬中南半島的保護與教育權,在

殖民地戰爭結束後,法國政府直接授權此協會負責越南移民遷往法國一事) 所發行的線上期刊,藉由當時移民者自述接受同化政策的親身經歷以還原歷史,加上後代子女對父母親的緬懷,讓筆者能夠與先前的理論資料相互比較並歸納法國的移民政策。本論文第二章著重於台灣整合政策之下,以越南新住民為研究對象探究臺灣與東南亞國家之間的文化關係和貿易發展;從兩國地緣位置、漢化影響和歷史角度切入來瞭解新移民在原鄉文化與本地文化之間的衝突、矛盾或融合,進而解析他們在移入國家的社會適應、社區參與、歸屬感、身分認同和文化融合的過程。在第二章的第一節先分析越南新住民移民來台歷史,分為越南當局於一九七〇年代經濟政治改革開放和台灣經濟起飛

後產業與社會結構的改變,隨著女性主義的蓬勃發展,高等教育與女性就學普及化,間接促成台越兩國跨國婚姻的模型,勾勒出台灣移民政策的雛形,進而完善其整體制度。透過夏曉鵑老師一書《流離尋岸 : 資本國際化下的「外籍新娘」現象》提供筆者全新的視野歸納台灣、越南、新移民女性及跨國婚姻所帶動的經濟循環,國與國之間的剝削制度體現在人與人之間的關係不對等(婚姻移民家庭中台灣丈夫與越南妻子和台灣婆婆與越南媳婦上對下的相處方式),同時本書作者更是台灣第一位創立外籍新娘識字班,採用巴西教育家Paulo Freire 的「解放教育」,推動識字教育來啟發社會受壓迫者的自身批判性反省,形成「賦權」運動,透過當時的推動者之一

吳美雲女士發表的碩士論文《識字教育作為一個「賦權」運動:以「外籍新娘生活適應輔導班」為例探討》, 筆者能夠瞭解當時推動課程的動機與背景來分析台灣整合政策當中,中文課程設立的目標與轉變,另外新住民生活適應輔導班亦是台灣移民政策中重要的一環,除了彙整諸多相關資料增加對課程承辦方向的了解,筆者於二〇一九年度申請課程觀摩,在暑期七月與八月參與新北市三重厚德國小——新住民72小時華語專班以及同年六月至新北市三重及蘆洲戶政事務所——新住民生活適應輔導班。藉由觀摩教學,筆者能夠直接驗證目前政府對於語言與文化學習是否延續當初開課課程宗旨。最後在第二章節第三小節,藉由新住民報紙《四方報》收錄二十篇婚姻移民女性的

投稿著作並出版《Biệt Ly (離) : 我們的買賣,她們的一生》,新住民親口敘述在台灣社會、夫家家庭以及日常生活當中的無助與隔閡,促使筆者重新檢視台灣過往的移民政策並開啟與二十位越南籍新住民女性一對一深度訪談,讓新住民自己發聲來建構事實並還原真相。在最後一章節,首先介紹訪談的研究動機、研究方法和研究限制,透過訪談紀錄表輔助程序進行,分為五大方向來進行 : 受訪者基本資料、婚姻移民過程、學習中文的經驗、適應班課程分享與身分認同探討,並將資料繪製成圖表以利分析,有鑑於第二章的課程觀摩,以五大要素來剖析當前台灣人對於婚姻移民女性的誤解以及政府移民政策的易達性。第二小節的部分為探討移民家庭當中,新

住民母親原生國語言和文化的代間傳遞是否受到限制來回應當今新住民子女面對雙重身分認同的的困惑與排斥,此外,透過訪談經驗,針對移民家庭親子教育提出三個面向的見解 : 丈夫對於妻子母國文化的接納、新住民女性如何建構自身的移民軌跡和新住民家庭以柔性的方式讓新二代願意接納雙重文化與身分認同。另外,蔡政府於二〇一九年,一〇八課綱將東南亞七國包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓等官方語言,納入國小語文領域的「必選」科目,由於過去小學的東南亞外語學習成效不彰,筆者於同年九月向新北市蘆洲忠義國小申請課程觀摩,蒐集相關學術論文與期刊,歸納整理,目的是檢視新課綱的實施是否改善過去提出的困難與缺失。最

後一小節,以第一部份和第二部分的研究結果,歸結出兩國政府面對越南人移入的態度和移民政策的實施,新住民在移入國如何提升自身能力以開創新生活,同時面對異文化時心理層面產生的變化;著眼兩國移民政策的比較,加上過去親身參加新住民議題的研討會和分享會,期許能夠為台灣當前的移民議題提供有用的論述。

想知道混血兒國籍更多一定要看下面主題

混血兒國籍的網路口碑排行榜

-

#1.多国混血孩子国籍选择_头条

头条提供多国混血孩子国籍选择的详细介绍, 在这里您可以详细查阅到多国混血孩子国籍选择的内容, ... 中国小伙和俄罗斯媳妇生的混血儿,他们都属于哪国的国籍呢. 於 www.toutiao.com -

#2.日本國籍如何取得?有可能同時擁有台灣與日本雙重國籍嗎?

想要了解如何取得日本國籍以及實際上申請時所需要的資格、需要準備的資料、審查流程、是否允許雙重國籍、需要花費的時間及日本國籍的好處等, ... 於 japan-investor.net -

#3.韋唯大兒子清華碩士畢業!才華出眾顏值吸睛,大方秀出外籍女友

作為混血兒,韋紫明五官立體,長相異域,身材高大,在與同學的合影中格外引 ... 不過比較可惜的是,韋唯本人一直定居在國外,3個兒子也都是美國國籍, ... 於 min.news -

#4.在台灣土生土長!混血妞無奈常被問「哪裡人」 苦笑 - 四季線上

影音中心/陳則元報導居住在台灣多年的混血兒,因為容貌和國籍的關係,往往會受到他人的詢問,好奇到底屬於本國人還是外國民眾,在台灣土生土長的外國 ... 於 www.4gtv.tv -

#5.幾年前放棄加拿大籍中葡混血兒肥媽:一定做勇敢中國人

【明報專訊】最近內地網上瘋傳「限籍令」,一份擁有外國籍的「封殺名單」流傳,王力宏、劉亦菲及潘瑋柏是美國籍,謝霆鋒、趙又廷是加拿大籍, ... 於 ol.mingpao.com -

#6.英国混血儿国籍如何确定? - 丸子的回答- 知乎

如果是英日混血,在日本出生、去英国读书,有什么要求与政策? ... 如果英国公民那方父母是在英国以外通过父母而得到英国国籍的,孩子出生时不自动有英国国籍,但是 ... 於 www.zhihu.com -

#7.兒童權利公約與我國兒少福利政策展望《解答》

Q, 孩子一出生就應該要有身分、要有國籍、要有姓名,這是屬於CRC公民權跟 ... Q, 在臺灣有一個NPO機構,協助臺灣的混血兒國籍的保護,此機構名稱為? 於 roddayeye.pixnet.net -

#8.雙重國籍的寶寶 - 討論區- BabyHome

在babyhome裡有許多混血寶寶具有雙重國籍的小朋友應該不少吧想請問媽媽們寶寶的護照(台灣護照及外籍護照)如何使用呢??我的寶寶在台灣出生(已領有台灣 ... 於 forum.babyhome.com.tw -

#9.全昭弥是混血儿吗_全昭弥是哪国混血 - 多特软件资讯

全昭弥是美国和韩国混血的,既有东方人的皮相,又有西方人的立体五官,小头小脸全昭弥长相分析?全昭弥是美国和韩国混血的,既有东方人的皮相, ... 於 news.duote.com -

#10.「國籍不只是護照,是愛國心!」擁台灣籍49年的她 - 風傳媒

他日大選民進黨贏了,日本的首相就是一個台日混血兒了。」他很有信心說:「嘻嘻,其他政客才不會這樣輕易放過她。」 絕不能容忍雙重國籍的 ... 於 www.storm.mg -

#11.內政部:新住民選舉權依法受到保障國籍法並未限制

因此新住民朋友只要符合前面規定就可以享有選舉權及參加公投,不用等到取得國民身分證10年才可以投票。 內政部另指出,國籍法規定歸化者自歸化日起未滿10年,不得擔任總統 ... 於 www.moi.gov.tw -

#12.台日混血寶寶入籍與申請護照教戰守則 - 酪梨壽司的日記

未成年的雙重國籍小孩在台灣用中華民國護照入出境,在日本用日本護照入出境,沒問題的。至於成年後要選擇當哪國人,再讓他自己決定吧。 於 www.cwyuni.tw -

#13.10 根據我國國籍法之規定,下列那一種情形無法取得中華民國 ...

10 根據我國國籍法之規定,下列那一種情形無法取得中華民國國籍? (A)一對美國籍夫妻,於我國旅行時產下之嬰兒 (B)出生於我國境內,父親為我國國民的臺美混血兒 於 yamol.tw -

#14.混血儿国籍如何认定 - 抖音

您在查找“混血儿国籍如何认定短视频信息”吗?抖音短视频帮您找到更多精彩的混血儿视频内容!让每一个人看见并连接更大的世界,让现实生活更美好. 於 www.douyin.com -

#15.台越雙重國籍- 第2頁 - 背包客棧

[越南]我家族四親等內,有1/2的人口,都是台+美(或日)雙重國籍。 ... 我想要知道因為我本人是台越混血但我的國籍是台灣,我需要擁有台灣和越南的兩個 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#16.台灣媽媽、中東爸爸,幼兒園給我們的體悟:原來混血,還是要 ...

身為混血兒的母親,近來發生了一件讓我們夫妻都很沮喪的事:原來混血, ... 但因為彼此是認識的教友,加上學籍資料有填寫過先生的國籍,這讓我不禁 ... 於 crossing.cw.com.tw -

#17.和外藉配偶生的小孩算不算是混血兒? - Mobile01

2011-02-05 16:34. monday blue ~ wrote: 台灣的外藉新娘越來越...(恕刪). 外配??有指定族群嗎? 混血?有指定國籍??? 我是蓮霧王~路過蓮霧園. 於 www.mobile01.com -

#18.告別30年幽靈生活混血兒喜獲居留證 - 自由時報

苦盡甘來!現年三十四歲的台非混血兒林忠正,一歲多時隨父親從南非回到台灣,因錯過歸化我國國籍的時間,也超過合法居留時間,三十多年來都以無身分 ... 於 news.ltn.com.tw -

#19.4位嫁给外国人,但仍旧坚持不改国籍的女星 - 腾讯

随着社会的发展,中国已经越来越强大,在国际上的地位也不可撼动,正因为如此,中国与外国的文化交融也是越来越密切,当然,混血儿也越来越多, ... 於 new.qq.com -

#20.两口子同国籍,却生出混血宝宝,揭秘“漂亮基因”! - 搜狐

两口子同国籍,却生出混血宝宝,揭秘“漂亮基因”! ... 无论是在电视上、图片上还是现实的生活中,我们总是喜欢看着人家那个,长得像个混血儿一样完美的小 ... 於 www.sohu.com -

#21.[情報] 八村壘不會打世界盃 - PTT評價

kkl522608 06/27 10:51日本現在在打U19的混血兒Akira Jacobs應該會打, ... Kazmier 06/27 11:38只是為了代言費選擇日本國籍. 於 ptt.reviews -

#22.2歲台越兒罹睪丸癌4期有國籍卻無健保父盼政府開生路 - 聯合報

台南市議員王家貞今召開記者會,指重症兒童關懷協會理事長蔡雅惠及聖恩愛心會長陳柏榕向他陳情,一位罹患睪丸癌第4期的2歲多台越混血兒吳姓小弟弟目前已住 ... 於 udn.com -

#23.台韓混血導演《醬狗》道出韓國華僑國籍認同困境 - 中國時報

光龍也在韓國出生,卻不是韓國人、也不是台灣人、也不是中國人,在韓國僅持有「韓國永久居留證」,能證明自己國籍的關鍵只有「無戶籍護照」。 片中一句「 ... 於 www.chinatimes.com -

#24.2019.3.7 混血兒的國籍問題 - 越南台灣商會聯合總會

混血兒 的國籍問題. 司法機關已努力解除羈絆,為孩子創造上學條件,但由於不同的原因,有些情況未能解決。 小欣向筆者炫耀自己的出生證。 於 ctcvn.vn -

#25.西方的臉孔在東方悲鳴 亞美混血兒長達30年的尋親啟事 - 報導者

台灣的混血兒不僅未被美國接納、曾經連在台灣都難取得「身分」,是早年的「無國籍孤兒」。台北市賽珍珠基金會長年奔走努力,內政部直到2000年才修正老 ... 於 www.twreporter.org -

#26.國籍法 - 全國法規資料庫

一、出生時父或母為中華民國國民。 · 二、出生於父或母死亡後,其父或母死亡時為中華民國國民。 · 三、出生於中華民國領域內,父母均無可考,或均無國籍者。 · 四、歸化者。 於 law.moj.gov.tw -

#27.影/被問混血兒國籍挑南韓還台灣他曝2選擇關鍵

身為混血兒的小朗哥,目前屬於雙重國籍,當他20歲時,則必須選擇其中一個國籍,而經常被問到,「希望兒子選南韓還是台灣」的小朗哥爸爸表示,不論小朗 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#28.马克·吐温幽默小说精选 - Google 圖書結果

可是不行,从欧洲又来了两位真正的贵族,于是你立即抛弃了那两个混血儿。 ... 你已弄到四个公爵要拍卖,他们分属于四个国籍,身体健壮,均系纯种,但全都破产,负债累累。 於 books.google.com.tw -

#29.異國結合出生的混血兒,並不都是美女帥哥,有的甚至竟看不出 ...

異國結合出生的混血兒,並不都是美女帥哥,有的甚至竟看不出國籍 ... 這張圖中的男人有著美國和義大利的混血,而女方則是韓國人。因此,他們的孩子並 ... 於 kknews.cc -

#30.中美混血運動員谷愛凌國籍身份惹爭議| SBS Chinese

中美混血運動員谷愛凌國籍身份惹爭議. 美國出生的自由式滑雪運動員谷愛凌(Eileen Gu)代表中國參加北京冬奧會,斬獲一面金牌。 但有關她國籍的疑問 ... 於 www.sbs.com.au -

#31.风流的美国大兵,在越南留下5万混血儿,后来这些孩子结局如何

美国士兵们回国以后,也没有忘记自己的孩子,在他们的呼吁下《美亚混血人民法》正式颁布,法律规定这些混血儿可以依法获得美国国籍,一些孩子有机会和自己 ... 於 www.6parkbbs.com -

#32.重回美国国籍真相大白!谷爱凌迎来新起点,网友:祝福混血少女

谷爱凌是一名中美混血儿,她的母亲是中国人、父亲是美国人,此前谷爱凌是美国国籍,后来加入了中国国籍并且代表中国队参加奥运会,而谷爱凌在奥运会上 ... 於 www.sohu.com -

#33.要南韓還台灣?被問混血兒國籍只能1個怎選他曝2原因 - 民視新聞

身為混血兒的小朗哥,目前屬於雙重國籍,當他20歲時,則必須選擇其中一個國籍,而經常被問到,「希望兒子選南韓還是台灣」的小朗哥爸爸表示, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#34.HBL》美印混血國籍大馬讀華語學校JEREMIAH和AQIL來台圓 ...

HBL》美印混血國籍大馬讀華語學校JEREMIAH和AQIL來台圓 · 2022-10-30. 觀看次數:1,279 · 永平大馬球員JEREMIAH屬防守、硬扛的苦工型 · 永平工商大馬籍的JEREMIAH( ... 於 braveathlete.net -

#35.这位混血儿16岁加入中国国籍,3个月斩获3枚金牌 - 网易

而且还在加入我国国籍的三个月内,就为我国斩获了3枚金牌,她就是滑雪天才少女谷爱凌。 滑雪天才少女. 谷爱凌出生于2003年的美国,谷爱凌是一个混血儿,她 ... 於 www.163.com -

#36.台灣人的各種奇怪想像:雙重國籍、綠卡、戶籍,與國家認同

政治人物的國籍問題和居留權問題常常被拿來放大檢視,然而,台灣的人們對於這些議題的認識有許多奇怪的想像,也常浪費許多版面和口水在討論沒意義的 ... 於 www.thenewslens.com -

#37.混血兒的身分認同

身分證除. 了做為國籍的識別外,也提供了家庭教育的線索,Amanda 的這番話其實正意味. 著自出生以來,父母便將她認定是台灣人了。但除了家庭外,在泰國 ... 於 cge.nthu.edu.tw -

#38.国籍到底怎么算?中日混血儿明星引发热议- 相因 - 试管婴儿

日本和韩国都是距离中国较近的国家,和其他国家相比,这两个国家人民在长相上和中国人十分相似,近些年来一些中日混血明星逐渐走进了大众的视野,但同时他们的身份问题 ... 於 www.icheruby.net -

#39.台馬混血兒沒國籍14年被當人球 - TVBS新聞

有一位小學六年級的女學生,媽媽是馬來西亞人,爸爸是台灣人,但是台馬兩國政府,都不承認他們的婚姻關係,以致小女孩十幾年來,都沒有辦法取得國籍, ... 於 news.tvbs.com.tw -

#40.海外留學生及僑民兵役問題說明

內政部役政署(http://www.nca.gov.tw/). 一、在臺灣什麼樣的男孩子要當兵? 答:由於我國仍採徵兵制度,依憲法及兵役法規定,凡具有中華民國國籍在臺曾. 於 www.taiwanembassy.org -

#41.快樂童盟女主持 - salopa.online

建議樓主星期五轉去99台睇快樂童盟,女主持係混血鬼妹,Hi打所有hand up ... 節目特色節目破天荒由一班不同膚色種族、不同國際國籍、不同視野的哥哥 ... 於 salopa.online -

#42.NEWS - 冬奧選手谷愛凌國籍爭議續延燒

外界質疑,谷愛凌並未有效放棄美國國籍就以中國國籍參賽,既不符中國法律,也違反奧運規定。 美中混血兒谷愛凌在奪得女子大跳台金牌後,受到中國民眾熱情支持,但 ... 於 gisasia.org -

#43.「混血兒」英文怎麼說?Mixed? Biracial? - 英文庫

... 絲等藝人就擁有不同國籍的血統。 其實混血兒在英文中沒有一個直譯的對應名詞,通常會用形容詞mixed、biracial 或multiracial 來描述,往下看看更詳細的說明吧! 於 english.cool -

#44.关于国籍认定和有关问题的说明 - 驻曼彻斯特总领馆

(三)不具有中国国籍者,前往中国须持外国护照办理中国签证。 三、中国公民在英国所生儿童国籍认定. 英国国籍制度规定,1983年1月1日及以后出生、 ... 於 manchester.china-consulate.gov.cn -

#45.【今日點擊】運動無關國籍!中美混血谷愛凌奪金後這麼說

毀的理由呢是因為主權的問題,藉著大疫情的標誌跟說法,那是一個非常典型的。在當代西方菁英文明社會,今天的政府、今天的權力者,藉助自己的權力,那維護 ... 於 www.ntdtv.com -

#46.具中國血統人士在香港特區的國籍 - 入境處

以下說明你是否屬於中國公民,以及你可以如何變更正式申報的國籍。 國籍身份. 根據《中華人民共和國國籍法》,如果你是在中國內地或香港出生並具有中國血統的香港居民 ... 於 www.immd.gov.hk -

#47.其身分應屬「在臺無戶籍國民」或「一般國民」?

何○齊係臺美混血兒(母為臺灣人,父為美國人),民國86年出生於臺北市臺大醫院,自幼即由臺籍之母與外祖母撫養,僅利用寒、暑赴美短期居住,因當時之國籍法就國籍之 ... 於 sfhr.hl.gov.tw -

#48.雙重國籍入出境規定都要注意 - 中華民國旅行業品質保障協會

大龍夫婦長居美國,有雙重國籍,今年帶美國出生的兒子回台灣辦理戶籍,同時參加乙旅行社東京五日旅遊。大龍報名時還特別問業務員夫婦兩人該持哪本護照到日本,業務員 ... 於 www.travel.org.tw -

#49.媽媽是柬埔寨人! 混血妹被嘲笑不敢認國籍:感覺真的很差

就有一名女網友發文表示,她的母親是柬埔寨人,她本身是台柬混血兒,近期因為柬埔寨詐騙這些事,讓她成為身邊朋友開玩笑的對象,讓她非常無奈。 於 www.ctwant.com -

#50.中华人民共和国国籍法 - 国家移民管理局

第六条父母无国籍或国籍不明,定居在中国,本人出生在中国,具有中国国籍。 第七条外国人或无国籍人,愿意遵守中国宪法和法律,并具有下列条件之一的,可以经 ... 於 www.nia.gov.cn -

#51.台湾人和中国大陆人的子女有多少选择了中华人民共和国籍?

我想了想,台湾人和中国大陆人的“混血儿”子女(虽然这么叫不太好, ... 因為臺灣規定你有中國國籍就不能有臺灣國籍所以混血兒小孩出生後要選擇其中 ... 於 pincong.rocks -

#52.[情報] 八村壘不會打世界盃- 看板NBA - 批踢踢實業坊

推kkl522608 : 日本現在在打U19的混血兒Akira Jacobs應該會打, 06/27 10:51 ... Kazmier : 只是為了代言費選擇日本國籍 06/27 11:38. 於 www.ptt.cc -

#53.亞歐混血- 維基百科,自由的百科全書

亞歐混血指同時擁有亞洲和歐洲(或蒙古人種、高加索人種)的血統之人。 ... 團NewJeans成員,澳韓混血,父親和母親的國籍分別為澳大利亞及韓國,因此擁有兩國的國籍。 於 zh.wikipedia.org -

#54.混血家庭的告白 - 美麗佳人

成員:藝術家Matthew James、《超級名模生死鬥》第十季參賽模特兒Claire Unabia James、女兒Halina James。 國籍:美國。 祖先:印地安、中國、荷蘭、英國、菲律賓、德國、 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#55.国内出生混血baby的国籍问题 - 宝宝树

国内出生混血baby的国籍问题有帮宝宝申请到双重国籍的麻麻吗?宝宝三月出生,之前打电话去领事馆问,说可以上好户口后再申请国外国籍,说有很多人都 ... 於 m.babytree.com -

#56.幫混血娃娃報戶口+辦海外出生證明及美國護照 - Sotomey太太

很多人問我那到底寶寶的國籍是什麼? 解答:寶寶在台灣出生,所以一定要報我的戶口,一定是台灣國籍,拿的也是台灣護照 ... 於 yulunhuang1202.pixnet.net -

#57.搜索结果_在中国出生的混血儿国籍问题 - 百度知道

中国出生的混血儿国籍怎么办. 第四条父母双方或一方为中国公民,本人出生在中国,具有中国国籍。第五条父母双方或一方为中国公民,本人出生在外国,具有中国国籍;但 ... 於 zhidao.baidu.com -

#58.華語語系研究與批判性- 混種研究之交織性

多有關歐亞混血兒國籍問題的法案,事實上是根據父系社會. 賦予父親的特權而決定,因此要更進一步了解中美雙方對混. 合認同的看法,必須分析法律、社會與宗教各方面的規則,. 於 tpl.ncl.edu.tw -

#59.台灣業餘棒壇的外籍、混血球員 - 台灣棒球維基館

球員名 大專 國籍/地區 外籍/特殊國民/混血 松井厚德 臺灣大學 日本 藤重太 臺灣大學 日本 外籍 三好良昌 文化大學 日本 外籍 於 twbsball.dils.tku.edu.tw -

#60.【放棄葡籍】混血兒肥媽有意學習謝霆鋒考慮棄葡籍:中國籍有 ...

中葡混血的藝人肥媽(Maria Cordero)今日(9月7日)接受傳媒訪問也表示 ... 則是華人,混血兒身份的她為香港長大的在澳門土生葡人,擁有葡萄牙國籍。 於 topick.hket.com -

#61.“中国领事”APP小贴士7 上传材料指南 - 驻日本大使馆

1、证明申请人中国国籍及身份的材料(如户口簿、身份证或出生公证等); ... 说明:在日本出生的中日混血儿童,出生时其中国籍父或母具有日本“永住” ... 於 jp.china-embassy.gov.cn -

#62.【KBL】韓國男籃到底有哪些混血兒? - 籃球 - 運動視界

而今年韓國又來了兩位混血球員,分別是李東俊的哥哥李勝俊與文泰鐘的弟弟文泰英。 ... 這些混血兒雖然當時沒有韓國的國籍,但是不受到洋將的限制。 於 www.sportsv.net -

#63.韓國將對事實婚姻內混血子女賦予國籍| 東亞日報

韓國政府以韓裔北美職業橄欖球聯盟(NFL)明星哈茵斯•沃德的訪韓爲契機,將制訂消除對婚姻移民者和混血兒等國內少數人種歧視的綜合對策。 政府將於本月末確定《混血兒等 ... 於 www.donga.com -

#64.下一個周子瑜?張員瑛逆天長腿絕美網瘋傳「有台灣國籍」

而除了逆天長腿引起熱議外,張員瑛的身世更是大家關注的另一焦點,當初在參加選秀時,網上就盛傳張員瑛是台韓混血,因為爸爸是台灣人,媽媽則是韓國 ... 於 star.setn.com -

#65.整形20年!女如願變身混血兒原國籍曝光震驚:看不出來| 國際

日本節目《内村のツボる動画大賞》日前採訪一名有著洋娃娃般外貌的女子,她是40 歲的田崎繪里香(田崎エリカ)。然而,與外表不符的歲數並不是她最驚人之 ... 於 www.nownews.com -

#66.JYP新女團「NMIXX」7位成員介紹:忙內15歲出道 - 波波黛莉

而不只唱功堅強,Lily最大特色就是深邃的混血美貌,那雙電眼足以迷倒眾人! (圖片來源:SBS). 我是廣告,請往 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#67.日本之光?《大坂直美國籍問題戰不停》平常歧視混血兒現在就 ...

《大坂直美國籍問題戰不停》平常歧視混血兒 圖片來自:http://xn--t8j4cxcta.com/entertainment/9588/. 什麼樣的人才能夠被稱為「日本人」呢? 於 news.gamme.com.tw -

#68.[閒聊] 台灣人和中國人生的孩子是混血兒嗎? - terievv板

今天碰到一個女生高雄人,嫁給了一個中國江蘇人她說她的兒子是混血半中半台 ... 推tako7905: 一堆人看到關鍵字就高潮是不是混血兒跟國籍有什麼 ... 於 disp.cc -

#69.混血名模Danielle晒水着身形苗條離婚後獨力帶大兩孩轉型搞飲食

90年代紅極一時的混血名模Danielle(Danielle Peita Graham),早年憑拍攝Olay廣告打開知名度,由於她容貌清秀兼五官深邃,當年已獲得「翻版關之琳」 ... 於 www.bastillepost.com -

#70.山田摩衣流氓教授- cboard

曾當童星演出八點檔山田摩衣、陳美鳳相見歡-民視新聞. 【民視即時新聞】台日混血「山田摩衣」,過去是立法院長游錫堃秘書,如今獨當一面,投入新北市 ... 於 cboard.net -

#71.中巴混血兒童吳憶樺監護權爭議之評析 - 國家政策研究基金會

我們忽略了幾件事。首先,吳憶樺是否具有我國國籍,非無爭議。由於其是非婚生子女,若根據我國涉外民事法律適用法第十七 ... 於 www.npf.org.tw -

#72.混血短道速滑選手「劉氏兄弟」申請變更國籍母親:確認入籍中國

擁有中國血統的匈牙利籍短道速滑選手劉少林、劉少昂兄弟,傳出向匈牙利提出更改國籍的申請,二人將要入籍的國家亦受到關注。日前,他們的母親親自證. 於 www.hk01.com -

#73.生混血兒迷思兒盟:不該物化孩子

為了想生白種混血孩子,竟有富商、醫師找烏茲別克金髮女子、生混血兒, ... 合法夫妻,代孕者要成年、曾經有分娩的經驗,但國籍和親等還尚未定案。 於 news.pts.org.tw -

#74.帮混血儿认定国籍2022年“我做的群众最满意的一件事”事迹展播 ...

帮混血儿认定国籍. ——魏婕向您讲述她的工作事迹. 我是保定市公安局出入境管理支队的民警魏婕,目前在出境大队工作,主要负责办理出国(境)证件工作。 於 m.thepaper.cn -

#75.但草案進入立法院迄今遲未完成立法程序。以致若干異國婚姻的 ...

以致若干異國婚姻的子女在台灣,只能遊走社會邊緣,除了身分認同的困擾,還有人淪為無國籍的黑戶。讓人感嘆的是,混血兒何錯之有,為何他們必須背負生命中不可承受之重 ... 於 www.eng.fju.edu.tw -

#76.谷愛凌是美國人還是中國人?奧運網站悄悄改了國籍內容 - 今周刊

年僅18歲、代表中國參加北京冬奧的中美混血滑雪選手谷愛凌(Eileen Gu),在女子自由式滑雪大跳台項目中,奪下金牌;不過,伴隨奪牌喜悅而來的, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#77.高颜值?多语言?双国籍?中法混血宝宝在法生活竟是这样...

沪江法语,法国,法语文化,法国生活,国籍,中法混血、在双重文化摇篮中孕育成长起来 ... 今天,就让我们走进几位生活在法国的中法混血宝宝们的日常吧! 於 m.hujiang.com -

#78.老兵不死:香港華籍英兵(1857-1997)(增訂版)

... 的難民或其後裔、各國華僑和混血兒。 ... 但當兵仍是少數較穩 168 人,其中 410 名是華人,另有 245 名其他國籍人士,只有 102 名英 基地,遣散了數千名華籍船塢人員。 於 books.google.com.tw -

#79.混血兒國籍挑韓國還台灣? 韓籍父列2理由盼在台成長 - 播吧

混血兒國籍 挑韓國還台灣? 韓籍父列2理由盼在台成長 · 曾銘宗批民進黨永遠雙標「不敢撤銷林飛帆的提名」 · 挪威男體驗日本拍貼機亂入3女機台被強拉合照. 於 boba.ettoday.net -

#80.為何台灣人喜歡用父母的國籍來看一個人是否為混血兒? - 閒聊板

更不用說不同地區華人的差距了,例如在1997年之前,與香港人通婚的大陸廣州人,其子女當然不算混血兒,即使那時其父母國籍不同。 綜合以上,以父母的國籍 ... 於 www.dcard.tw -

#81.兒童權利公約與我國兒少福利政策展望『解答』 - 21點情報網

孩子一出生就應該要有身分、要有國籍、要有姓名,這是屬於CRC公民權跟自由的 ... 在臺灣有一個NPO機構,協助臺灣的混血兒國籍的保護,此機構名稱為? 於 ailog.tw -

#82.台日混血寶寶如何分別報戶口?護照如何辦理?國籍問題大解惑

出生屆可在市役所取得,在填寫出生屆時,最重要的是在上面註記「日本国籍を留保する」並簽章,由於寶寶不在日本出生,需特別註記這點才能保留日本國籍。 · 出生證明書的日文 ... 於 www.tsunagulocal.com -

#83.繼續搖擺不定的「國籍」——落後於世界潮流的日本國籍法

雙重國籍和跨國婚姻混血兒選擇國籍的規定(到22歲之前必須決定是否選擇日本國籍)密切相關。而日本最早的國籍法,原本就是為了應對跨國婚姻而產生的。 於 www.nippon.com -

#84.不承认自己中国人的身份,被华裔摄影师怒怼 - 新浪

在面对很多大是大非的时候,总是坚定不移地站在祖国的一面,正能量满满。像是巩俐和刘亦菲,都是非常值得大家喜欢的明星。 混血儿放弃中国国籍,不承认 ... 於 k.sina.cn -

#85.帝國底下失聲的日菲混血|方格子vocus

當戰爭開始,國籍撕裂這些混血家庭,日本是入侵的外來者,而菲律賓是等待美國救贖的受害者。 日治時代, 第二次世界大戰, 殖民, 東南亞, 菲律賓, ... 於 vocus.cc -

#86.日本開始發掘混血兒球員德國成立辦公室佈局全球

日本在2020年10月,於德國杜塞道夫設立了歐洲辦公室,一方面尋找混血兒、多國籍球員外,一方面也是國家隊總教練到歐洲視察的根據地,近幾年日本旅歐選手越 ... 於 gogoal.com.tw -

#87.混血寶寶回台!雙重國籍程序怎麼跑? - Facebook

混血 寶寶回台!雙重 國籍 程序怎麼跑?】 好多好多程序要跑耶~ 記得攜帶「本人」喔XD # 混血 #寶寶#雙重 國籍 嘿嘿!更多影藏版的創作者內容,都在我們全新的LINE官方帳號 ... 於 www.facebook.com -

#88.混血国籍/-哔哩哔哩_Bilibili

混血儿 子调皮打妈妈,被爸爸当街教育,网友:教育和国籍无关. -. 12.0万 307 2023-04-11 中国网直播 · 01:10. 日常中韩混血的宝宝,出生后是什么国籍? 於 m.bilibili.com -

#89.「混血兒」的英文別說Mix!

Q:該怎麼形容、亞裔、非裔、等等僑鄉朋友呢? A:「原屬國籍」+「現在國籍」 eg. African American 非裔美國人。(美國黑人) ... 於 tw.english.agency -

#90.記者來鴻:日本人看混血排斥還是崇尚- BBC 英伦网

此後,蓮舫曾經道歉,並且放棄台灣籍。但是,這場爭議有可能陪伴她整個政治生涯。 蓮舫的批評者說,問題是,她曾就國籍問題 ... 於 www.bbc.com -

#91.谷愛凌出賽冬奧背負中國希望仍難逃國籍爭議| 運動 - 中央社

美國出生、今代表中國的美中混血女子自由式滑雪好手谷愛凌,這次在北京首度參賽冬季奧運,備受中國粉絲和官媒宣傳與關注,但同時也再度掀起有關她國籍 ... 於 www.cna.com.tw -

#92.《大嘻哈時代2》混血饒舌女屁孩Majin 真身為禁藥王&栗子同門 ...

台德混血饒舌女屁孩Majin,本名Jo-Ann Ruff,曾居住過印尼、德國、台灣等地區,精通五國語言。從小便展現出對音樂的熱愛,12 歲起在印尼做起酒吧駐唱 ... 於 blow.streetvoice.com -

#93.WBC找「混血兒」助威努特巴爾將披日本戰袍 - 東森新聞

各國為備戰經典賽,其中一項戰略就是延攬具有自家血統的「混血球星」來助威,也因為經典賽是為了推廣棒球,對於國籍的認定比較寬鬆。 於 news.ebc.net.tw -

#94.冬奧披龍戰袍「代中國出賽」 滑雪混血正妹 - 鏡週刊

有「青蛙公主」之稱中美混血兒的谷愛凌,今日出戰自由式滑雪項目成功晉級。 ... 事實上,由於中國不承認雙重國籍,因此谷愛凌若要代表中國出賽,就 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#95.海姊姊 - Plurk

比大陸北方娶韓國的中韓混血還要來得混呢我們為啥會笑呢? 26 likes. 13 replurks ... 在血統上或國籍上他們都會講出來他們的血緣會比東北女真人和廣東百越人來得遠嗎? 於 www.plurk.com -

#96.異國結合出生的混血兒,並不都是美女帥哥,有的甚至竟看不出國籍 ...

這張照片中的血統比較複雜。男方他是法德兩國的混血兒,而女方則是非洲和印第安人的混血兒,因此,他們的孩子則是四國混血,其膚色還是比較偏向白人的。 於 www.ifuun.com