清明節農曆日期的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦溫任平寫的 傾斜:溫任平詩集 和楊天厚,林麗寬的 認識金門小百科:歲時節慶及迎神祭祖篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【 兩岸生活大不同】兩岸清明節的18種應景民俗美食食俗冷知識也說明:而且,雖然兩岸都同樣是過清明節,習俗上必吃的美食雖然大致上看起來差不多,只是名稱不同,但其實…還是有少數地區的習俗會有不同的美食文化,以下就看我 ...

這兩本書分別來自秀威資訊 和金門縣政府文化局所出版 。

國立臺南藝術大學 藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班 黃猷欽所指導 黃晧程的 一元復始: 《中央日報》元旦節日的視覺文化研究1950-1985 (2020),提出清明節農曆日期關鍵因素是什麼,來自於《中央日報》、元旦、集體記憶、日常生活。

而第二篇論文國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 郭必威的 高雄「元亨寺」之研究 —以歷史空間和宗教活動為中心 (2015),提出因為有 壽山、佛教、元亨寺、經元大師、菩妙和尚、空間文化的重點而找出了 清明節農曆日期的解答。

最後網站「三日節」和「清明節」/2016清明祭祖大典/清明節中華民族 ...則補充:如果家中沒有設置公媽廳,則無此限,到墓園、靈骨塔祭祀祖先即可。 資料參考:習俗百科/清明祭祖別忘家中公媽!「種子食物」祐子孫https://bit.ly/ ...

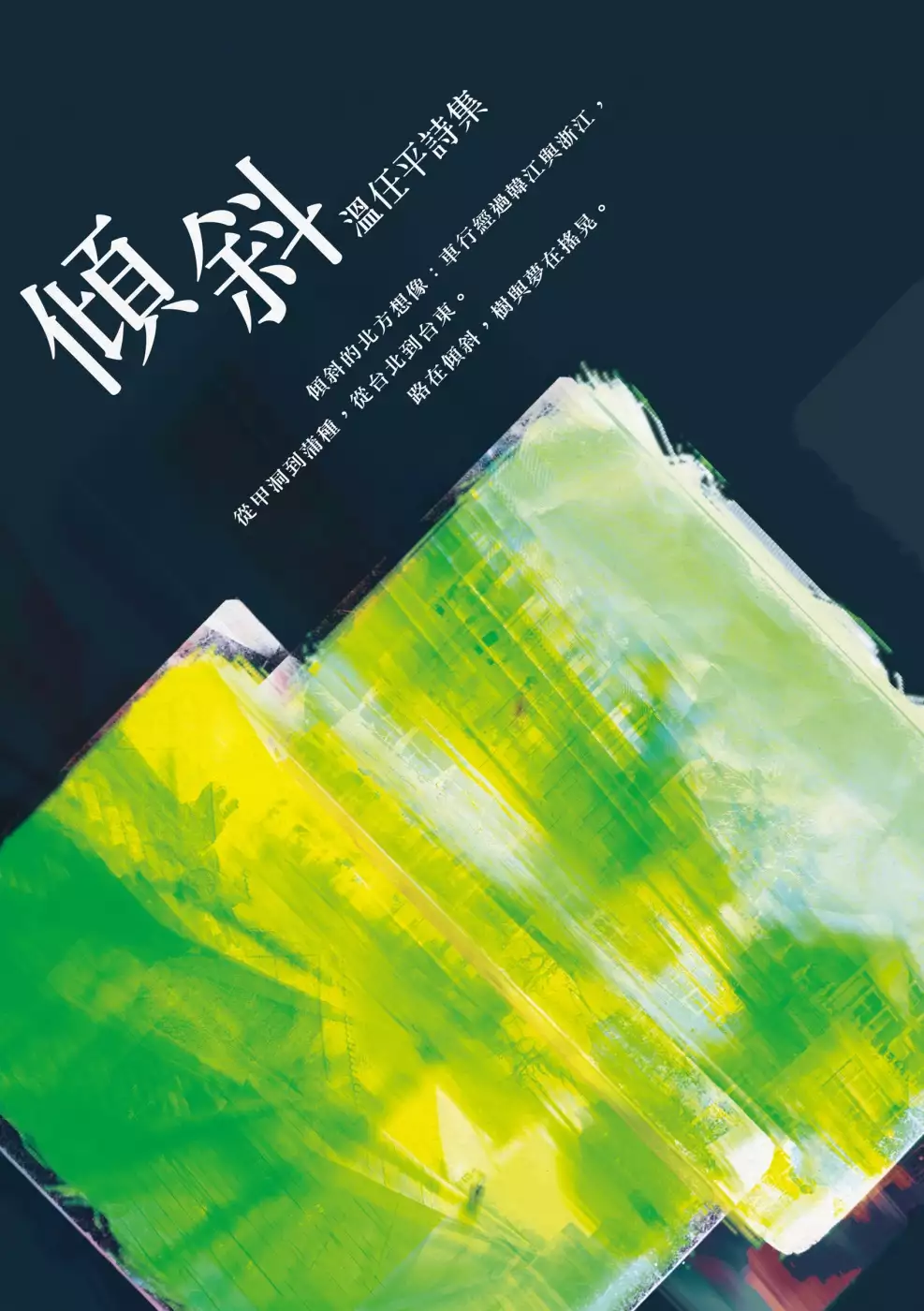

傾斜:溫任平詩集

為了解決清明節農曆日期 的問題,作者溫任平 這樣論述:

傾斜的北方想像:車行經過韓江與浙江,從甲洞到蒲種,從台北到台東。路在傾斜,樹與夢在搖晃。 尼采問:「那個人在說甚麼?他說出了的話,他還隱瞞了些甚麼話還沒說出來?」 戴望舒說:「詩是一種吞吞吐吐的東西,動機在表現自己與隱藏自己之間。」 溫任平有意無意地在兩者之間,尋找著出路。 本詩集收入詩人自2014年以迄2016年密集寫作的創作精華,一共選詩155首。 你在種花的時候見到我 我在鋤草的時候見到妳 坐上公交車,我們朝著上班的 反方向馳去,我們談論 電視連續劇的情節,言笑晏晏 可言不及義,我們都知道 今天不是情人節。坐在後面的 乘客在打呵欠

,司機咀嚼著朱古力 我們遠離著接近,嗟嘆宮廷的 鬥爭與悲怨。車窗外的陽光 ——傾斜照進 我是清朝的伶人,你是多情 而含蓄的嬤嬤,在終站之前 在終站之後,我們 都離不開深宮禁院 ─〈過卯:傾斜〉 本書特色 1.馬華文壇最具代表性的團體「天狼星詩社」創辦人之一溫任平,最新詩選結集! 2.選詩155首,有融合古典感懷與現代想像的借古喻今,也有虛中有實、實中有虛的詩的遊戲。

一元復始: 《中央日報》元旦節日的視覺文化研究1950-1985

為了解決清明節農曆日期 的問題,作者黃晧程 這樣論述:

時至今日,元旦已成為社會大眾習以為常的國定假日,關於中華民國元旦的歷史,可追溯至1912年的政令,內容為廢除傳統農曆,改用西方曆法,以便與國際社會接軌。此外,臺灣自日治時期開始,已有於同日慶祝「日本新年」的習慣,故戒嚴時期的元旦,一方面具備撤退來臺的國民政府試圖操作的國家認同,另一方面則是當時臺灣社會早已形成的常民生活。 本文欲探究戒嚴時期具濃厚黨治色彩,作為內部宣傳工具的《中央日報》,於每年元旦時所刊載之新聞與特刊首先去分析:名人題字、政治漫畫與元旦畫刊等視覺元素反映的國家形象,其次是從專題照片之主題思考其所形塑的集體記憶,繼而探討政策方針與文化延續影響下的元旦活動,最後進行元旦屬於

「日常」還是「非日常」文化的辯證。

認識金門小百科:歲時節慶及迎神祭祖篇

為了解決清明節農曆日期 的問題,作者楊天厚,林麗寬 這樣論述:

《認識金門小百科:歲時節慶及迎神祭祖篇》的主要功能在提供查索金門的工具書之餘,亦是金門多元面向客觀事實的呈現。為求套書體例一致,本集章題仍採用字體表示方法,僅春、夏、秋、冬四個章節改以國字簡體呈現。為配合民間以農曆日期施作二十四節氣的慣習,全書提敘的歲時節慶與迎神祭祖時間概以農曆為主軸,倘以國曆載記的節令則特予註明,如清明節、冬至。日期撰寫概以阿拉伯字呈現,民國以前年代加註西元時間。

高雄「元亨寺」之研究 —以歷史空間和宗教活動為中心

為了解決清明節農曆日期 的問題,作者郭必威 這樣論述:

摘要 元亨寺為高雄地區頗負盛名的寺院,位於壽山半山腰處。據史籍所載,元亨寺是1743年(清朝乾隆八年)由經元大師所募建,原名「元興寺」。元亨寺由創寺至今,經歷寺名變遷、位址遷移、建築擴建等,方成今日世人所見的面貌。 時至今日,元亨寺已有二百多年的歷史,歷經了清代、日治時期、二戰結束至今。期間經歷了信仰性質的變化,由最初的「巖仔」信仰,到「齋教」的影響;二戰結束後,兩岸關係丕變,大陸僧侶來台,導入中國佛教,使元亨寺在信仰上再一次產生變化。而元亨寺歷屆的管理委員會,眾多高雄地區重要的仕紳列名其中,為元亨寺建立了深厚的政商關係,亦為之後的寺院擴建提供了有力的背景。 菩妙和尚,是元

亨寺至今在位最久的住持(1964~2004),也是至今影響元亨寺最深遠的人物。今日元亨寺的建築面貌,佛學教育的推廣,各項祭儀與宗教活動的舉辦,幾乎都是在菩妙和尚任期內完成或開始推動。當然,其中亦有不少的爭議產生,例如空間構築的疑慮,環保、地景的衝擊,宗教活動的世俗化及信徒捐獻等,這都是引人非議之處,也是元亨寺無法迴避的課題。關鍵字:壽山、佛教、元亨寺、經元大師、菩妙和尚、空間文化

清明節農曆日期的網路口碑排行榜

-

#1.清明節是農曆的哪一天清明節掃墓帶什麼東西 - 樂哈養生館

陰曆波動性較大,前一年閏月,後一年的日期就要推遲很多,為了規範化管理,清明節都是按照陽曆算的,所以,每年清明節的農曆日期都是不一樣的,清明節 ... 於 m.lhysg.com -

#2.清明节是按公历还是农历计算?这些年清明节日期有何变化?

节气上的清明,是一年中第五个节气,为三月节。以太阳到达黄经15度为交节时间,如今年清明节的交节时间是4月4日21时34分58 ... 於 huacheng.gz-cmc.com -

#3.【 兩岸生活大不同】兩岸清明節的18種應景民俗美食食俗冷知識

而且,雖然兩岸都同樣是過清明節,習俗上必吃的美食雖然大致上看起來差不多,只是名稱不同,但其實…還是有少數地區的習俗會有不同的美食文化,以下就看我 ... 於 blog.xinmedia.com -

#4.「三日節」和「清明節」/2016清明祭祖大典/清明節中華民族 ...

如果家中沒有設置公媽廳,則無此限,到墓園、靈骨塔祭祀祖先即可。 資料參考:習俗百科/清明祭祖別忘家中公媽!「種子食物」祐子孫https://bit.ly/ ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#5.清明節是農曆幾月幾日掃墓穿什麼顏色衣服好 - 科學養生

清明節 在每年公曆4月5日前後交節,此時,鬥指乙,太陽公轉到了黃經15°位置,清明節的傳統習俗有:踏青郊遊、掃墓祭祖等,節日飲食有:祭祖金豬、鮮果茶點 ... 於 www.kxysf.com -

#6.清明节为啥是4月5号,难道不应该是看阴历的吗? - 知乎

清明节 是天文历法中的一个时刻,因为公历每年的天数比较固定,在反应地球自转 ... 因为清明在我国文化中融入了很多民俗活动,对比端午节,常常会被误解为以农历日期来 ... 於 www.zhihu.com -

#7.【2019行事曆】108年過年春節、暑假、端午節 - 波比看世界

2019年過年春節、清明節、寒暑假、中秋節、國慶日等連續假期有哪些吧, ... 大連假,元旦(4天)、農曆過年(9天)、228紀念日(4天)、清明節連假(4天)、 於 anrine910070.pixnet.net -

#8.清明節日期是幾月幾號?清明節供品如何準備才對? - 媽咪拜

二、清明節習俗:祭拜 ... 台灣清明節的過法,在掃墓方面分為兩種:「培墓」與「靈骨塔祭祀」。前者屬於傳統土葬方式,掃墓時要遵守的儀式也較多;後者因為 ... 於 mamibuy.com.tw -

#9.2022, 2023與2024年清明節

歌唱、舞蹈、施放烟火和放風箏也是慶祝清明的習俗。 台灣家庭的家族墓通常都有相當的面積,也常常被雜草覆蓋,於是家庭成員便趁清明節打掃和修剪 ... 於 publicholidays.tw -

#10.2022年農曆清明節日期,2022清明連假假期 - 農曆查詢

在二十四個節氣中,既是節氣又是節日的只有清明。 清明節是中國傳統節日,也是最重要的祭祀節日之一,掃墓祭祖,踏青郊遊是基本主題。 於 www.nongli.info -

#11.清明節的習俗有哪些?歷史發展中承載了豐富的文化內涵 - 趣關注

清明節 在歷史發展中承載了豐富的文化內涵,全國因各地因地域不同而又存在著習俗內容上或細節上的差異,各地節日活動雖不盡相同,但掃墓祭祖、踏青郊遊 ... 於 auzhu.com -

#12.各位前輩~聽問古時清明節為農曆三月初三……不知是否正確

天若有情 24節氣是看"農曆" ,不是國曆! 24節氣是古代流傳下來的! 古時候,哪來的國曆??? 而且,清明掃墓祭祖時,必須在午時前完成! 於 q730120100.pixnet.net -

#13.清明節是指農曆的幾月幾號還是國曆的幾月幾號?有沒有固定的 ...

1、雞蛋:民間習俗認為,清明節吃個雞蛋,一整年都有好身體。清明節吃雞蛋其源起是先秦時代某些地區有禁火習俗,多日的禁火寒食,煮熟的雞蛋是度過這 ... 於 www.betermondo.com -

#14.2022年連續假期有7個農曆春節連放9天假

明年3天以上的連續假期,併同例假日共計有7個,分別為開國紀念日有3天、農曆除夕及春節假期9天、和平紀念日3天、清明節4天、端午節3天、中秋節3天及 ... 於 www.cardu.com.tw -

#15.为什么清明节总在4月5日左右?原来和天文有关

但是你有没有想过,为什么每年的清明总是在公历的4月5日左右,而同属传统节日的端午和中秋,日期却不固定呢?这就要从阴历与阳历、公历与农历的关系 ... 於 kepu.gmw.cn -

#16.清明節的日期會在4、5、6 日間變動,為什麼? - 報橘

清明節 不僅是掃墓祭祖的日子,更是出外踏青的好時光。雖然在多數人的印象中,清明節的日期是在4 月5 日;然而有人會發現,今年跟2020 年的清明節都在4 ... 於 buzzorange.com -

#17.2021年(民國110年)連續休假行事曆/2021年過年(春節)的請假攻略

2021年(民國110年)放假及辦公行事曆 · 農曆春節:2/10(三)-2/16(二) · 228紀念日:2/28(五)-3/1(日) · 婦幼節/清明節:4/2(五)-4/5(一) · 端午節:6/12(六)-6/ ... 於 www.tiffany0118.com -

#18.清明節的風俗是什麼清明節是農曆幾月幾日 - 養生百科書

清明節 時,萬物復甦,古人有在四季進行祭祀的傳統,春天的祭祀為春祭,春祭本身是為了祭祀天地、祖先,後來逐漸演變成了紀念亡人,這一習俗也逐漸成為了 ... 於 m.ysbks.com -

#19.清明節由來|故事與習俗小知識,寒食節與清明節的關係 - 蘋果仁

這樣的習俗便沿用到至今,每年定期至墓園掃墓與祭拜,已成為大家感念祖先的一種方式,也是清明節由來之一。 清明節由來(二) : 二十四節氣與寒食節. 大家有 ... 於 applealmond.com -

#20.清明節的農曆日期? - 雅瑪知識

清明節 的農曆日期. 清明節是中國的二十四節氣之一,又叫踏青節,按陽曆來說,是一個太陽曆法的公曆日期,固定在公曆的每年4月4日至4月6日之間。正是春光明媚草木吐綠的 ... 於 www.yamab2b.com -

#21.客家人已經掃完墓了?清明節掃墓日期與禁忌一次看 - 小三美日

清明節 掃墓禁忌與習俗 · 1.掃墓是祭拜祖先,敬拜亡靈,避免在先人墓地照相,或將其他墳墓拍入。 · 2.穿著以深黑色系為主,避免過度明亮、華麗的衣物。 · 3.不宜用有刺花朵祭拜 ... 於 www.s3.com.tw -

#22.清明

民俗上的清明節,蘊藏著上巳及寒食的精神。 ... 當天不開火煮食外,寒食節在唐代已經有上墓的習俗,但因寒食及清明的日期只差一天,春遊及掃墓的習俗融合,出城拜掃 ... 於 nrch.culture.tw -

#23.傳說、習俗…還有為什麼清明節在4月4日呢?

清明節 的起源,據傳始于古代帝王將相“墓祭”之禮,后來民間亦相仿效,于此日祭祖掃墓,歷代沿襲而成為中華民族一種固定的風俗。本來,寒食節與清明節是兩個不同的節日,到了 ... 於 e09006anny.pixnet.net -

#24.為什麼清明節的法定日期是陽曆而不是農曆? - 百合問答

清明節 法定日期是陽曆而不是農曆,國家頒佈幾個法定節日的事情,其實本來就是農曆曆法的節氣與節日。 清明節是二十四節氣之一,而二十四節氣是根據太陽年 ... 於 www.lilyans.com -

#25.也有人在農曆3冃3日、(也就是習稱的三日節)掃墓,請問兩者有 ...

因為歲差的關係,「清明」可能落在國曆的4月4日、5日或6日,與「清明節」時日相近。 二、漳州人於三月節祭祖陰曆三月初三,即上巳。古人在這一天,有修褉的習俗 ... 於 ref.ncl.edu.tw -

#26.清明- 维基百科,自由的百科全书

清明節 當天一般是不煮食物,只喫冷的潤餅、「紅龜粿」或「草仔粿」,這是源於寒食节的習俗。早年流行「揖墓粿」,「揖」是閩南語「猜」之意,世家門閥掃墓,必定「培墓」, ... 於 zh.wikipedia.org -

#27.【季節限定】清明節農曆國曆是幾號?習俗由來故事、祭祖掃墓 ...

最後更新日期: 2021 年4 月12 日by 08857. 2021年的清明連續假期,即將在4月初展開(4/2~4/5),. 今年的清明節與往年民眾所記得的日期略有不同,實際 ... 於 www.520cc.net -

#28.今年的清明節為什麼是4月4日?

清明節 不是中國傳統的民俗節日嗎? ... 印象中清明節不是4月5日嗎? ... 首先,大家普遍都有的第一個誤解是,"二十四節氣由農曆日期推算"。 於 blog.darkthread.net -

#29.清明節是國曆還是農曆? - 兒童電子圖書館- 臺北市政府

延伸文章資訊 · 1. 【中秋節知多少】中秋節的由來、含義及習俗- Skyscanner台灣 · 2. 中國傳統節日 · 3. 感恩节- 维基百科,自由的百科全书 · 4. 2020中秋節的由來意義、習俗 ... 於 neon-pet.com -

#30.清明节(中国传统节日)_百度百科

台湾的漳州籍人清明节则是在农历三月初三。台湾清明节习俗和闽南差不多,台湾客家人祭祖扫墓的时间是从元宵节过后便开始,日期由每家自定,一直到清明为止。 於 baike.baidu.com -

#31.【2021行事曆(民國110年)】國定假日,連假補班,農民曆/,國慶連 ...

包含110年元旦連假,過年,春節,228連假,清明,勞動節,端午,中秋及國慶連假。 ... 人事行事總處表示,各界關注的農曆除夕及春節連續假期是否固定放假9天 ... 於 lovefree365.pixnet.net -

#32.4日、5日、6日為什麼每一年的清明節會不一樣? - 班網輕鬆架

中國天文學會會員史志成解釋說,中國的農曆有二十四個節氣,它以太陽在黃道上每運行15 ... 作為清明節重要內容的祭祀、踏青等習俗主要來源於「寒食節」和「上巳節」。 於 class.tn.edu.tw -

#33.清明節農曆在PTT/Dcard完整相關資訊

年公務人員行事曆人事局球資訊網(網址為http://www.cpa.gov.tw)首頁「 最新 ...2021年农历清明节日期在二十四个节气中,既是节气又是节日的只有清明。 於 hkskylove.com -

#34.清明節的由來@ edave77的部落格

清明節 的由來清明,是二十四節氣中的第五節氣。春分後的十五天,所以不是固定在國曆四月五日,也不是以農曆來決定。是民國廿四年由政府明定的掃墓祭祖以及春遊的民族 ... 於 edave77.pixnet.net -

#35.每年都不一樣決定清明節日期的3大原因 - Timable

其實清明是二十四節氣之一,必須按照太陽在天空中運行的真實位置而定,所以會是一個「時刻」,而不像中秋節固定是農曆八月十五或端午節是農曆五月初五,依 ... 於 timable.com -

#36.清明節的由來@ 王叮噹新的日子jhy212jhy的部落格

清明節 的由來相傳在秦朝末年,漢高祖劉邦和西楚霸王項羽,大戰好幾回合後,終於取得天下。 他光榮返回故鄉的時候,想要到父母親的墳墓上去祭拜,卻因為連年的戰爭, ... 於 jhy212jhy.pixnet.net -

#37.年節習俗 - 交通部觀光局

春節(農曆十二月卅一日為除夕,正月初一為春節的開始) ... 清明節結合了人們對祖先及自然的崇拜,是重要的祭祀節日。臺灣清明掃墓的習俗分為「掛紙」及「培墓」。 於 www.taiwan.net.tw -

#38.清明節日期確定的標準 - 養生百科館

清明節日期 確定的標準推薦:轉眼間又到了一年一度的清明節,關於清明節人們的 ... 其他三個重要的傳統節日春節、端午節、中秋節都是用農曆判斷的。 於 m.ysbkg.com -

#39.清明節的日期是如何確定的?為什麼是陽曆不是陰曆? - 傳統文化

因為農曆是嚴格的天文年曆性質的太陽曆和月亮歷的結合的合集,節氣(陽曆的)和陰曆都是它的組成部分。清明節在農曆清明日那天,即太陽視黃經為15度的 ... 於 www.lsbkw.com -

#40.清明節掃墓習俗與禁忌: articlelike

心誠則靈,清明時節祭祖,除了能得到祖先的庇佑之外,清明祭祖的習俗,也能夠給後代一個追思先人、做人不能忘本的良好示範,有其重要的教育意義;在世者也能藉由一年 ... 於 www.102like.com -

#41.第一課多元化的香港文化

小力:「清明節有甚麼習俗?」 小曦:「清明節的時候,我們會帶備供品和香. 燭到祖先的墓前拜祭,以表對先人的思念。」 ... 2020年中式節日的農曆日期. 端午節. 清明節. 於 www.hctmml.edu.hk -

#42.【節日中英對照表】中秋節、清明節、中元節、七夕等英文翻譯!

想看更多日期的相關用法,可以參考以下文章: 日期/月份/星期/時間正確英文格式、寫法!一次搞懂! 農曆/國曆日期怎麼寫?格式 ... 於 english.cool -

#43.2022/4/5清明節!清明寒食節由來是什麼?除了吃潤餅還有那些 ...

一想到清明節,大家都會覺得它就是一個掃墓、祭祖、郊遊的重要節日。 ... 所以在清明節中的習俗活動,像是吃潤餅(吃冷食)、郊遊踏青,其實是融合了兩個古代的節日所 ... 於 owt.com.tw -

#44.清明節的由來與習俗 - 學習電子報

清明節 的由來與習俗,相傳是劉邦取得天下去尋找父母的墳墓祭拜,民間百姓跟隨也在清明節掃墓。清明節還有另一個節日叫寒食節,紀念介之推感人肺腑的護駕故事。 於 ibook.idv.tw -

#45.為何4/4過清明? 多半民眾不知原委

因為去年有閏2月,所以去年和今年的清明節,都會提前在4月4號這一天。 ... 月,所以包括今年的中元節、中秋節還有明年的農曆春節,日期都會受到影響。 於 news.pts.org.tw -

#46.2021行事曆出爐!收錄2021連假、補班日(另附印表機厚紙列 ...

想知道2021年的元旦、過年、清明節、端午節、中秋節、雙十國慶…等各個國定連假共有幾天 ... 2021連假_2021行事曆_2021農曆_國定假日連假 ... 連假日期 ... 於 www.eosasc.com.tw -

#47.清明節

清明節 (英文Qingming Festival)一般說來是二十四節氣中的"清明",由於清明是在春分後的十五天,所以清明節並非以農曆在計算日期,也不是固定於國 ... 於 www.twsnap.com -

#48.社區通各社區網站-國泰民安社區

清明節. 類別:風俗民情. 一、清明節的由來清明節最重要的活動就是掃墓 ... 以農曆的固定算法是在春分後的第十五天,也是在冬至後一百零五天。清明節最重要的活動就是 ... 於 sixstar.moc.gov.tw -

#49.清明節的來歷_清明節的由來 - 漢典黃曆

清明節 是農曆二十四節氣之一,在仲春與暮春之交,也就是冬至後的108天。中國漢族傳統的清明節大約始于周代,距今已有二千五百多年的歷史。《曆書》:“春分後十五日,鬥 ... 於 hl.zdic.net -

#50.清明節不是4月5號嗎?為什麼很多人說4月4號清明節? - 小蜜蜂 ...

清明節 ,正是春光明媚、草木吐綠的時節,也是人們春遊的好時候,所以古人有清明踏青的習俗。到了隋唐年間,由於清明節和寒食節的日期接近,便漸漸融合為同 ... 於 beesask.com -

#51.清明節幾月幾日清明節是農曆節日嗎 - 人人焦點

跟其他中國傳統節日用月亮曆法的農曆不同,其實清明節是一個太陽曆法的公曆日期,固定在公曆的每年4月4日至4月6日之間。有些同學問清明節是農曆幾月幾 ... 於 ppfocus.com -

#52.【逐家來講水牛厝】-清明節與三日節 - 方格子

鈴木清一郎在《臺灣舊慣冠婚葬祭と年中行事》裡面提到漳泉械鬥導致泉州人會在三月初二祭拜祖先的習俗。 作者已霧化此圖片,請斟酌點閱。 清朝記錄 ... 於 vocus.cc -

#53.清明節連假超攻略:農曆國曆幾號?習俗由來、祭祖禁忌與吃潤 ...

生活便利貼☀清明將至,清明掃墓很多家族會全家總動員,但慎終追遠禁忌可不少,清明到祖墳、靈骨塔掃墓祭拜,有幾個重點注意,像是禁忌的水果、別 ... 於 www.edh.tw -

#54.前臨寒食節、後接上巳節清明節是如何演變至今? - 香港01

今日是清明節,是中華傳統中掃墓祭祖的重要節日,在北方地區也有踏青賞春的習俗。不過,在清明前後還有兩個鮮為人知的古代傳統節日——寒食節和上巳節。 於 www.hk01.com -

#55.日本人的清明祭祖在七月?你熟悉的節日在日本很不一樣!

在台灣的農曆正月十五是元宵節,但前面有提到日本現在大多節日都是看西曆,所以和台灣的元宵節日期通常都不太一樣。日本的正月十五這天稱作 ... 於 livejapan.com -

#56.三月初三--清明掃墓

在台灣一般民眾多以「清明節」為主要掃墓祭祖的時節。早期因泉、漳械鬥演變出三日節或稱小清明,古清明的習俗來自漳州的台灣同胞,大部份利用農曆三月初三日掃墓。 於 www.131.com.tw -

#57.清明節是農曆幾月初幾?很多人沒搞明白公曆,農曆,陰曆,陽曆

一年一度的清明節就要到了,我們都知道這是一個上墳祭祖的節日, ... 了,凡一說日期就一定要問個「幾月幾日」,而對農曆的「節點」式的日期格式不 ... 於 read01.com -

#58.中國傳統節日

節日, 農曆, 西曆. 春節/ 農曆新年. 正月初一. 12/02/2021. 元宵節. 正月十五. 26/02/2021. 清明節. 二月廿一 (2021 年). 05/04/2021. 端午節. 五月初五. 14/06/2021. 於 www.newportccc.com -

#59.慎終追遠清明節掃墓民俗 - 台灣文教週報-

由於唐、宋時期在清明節附近人們有掃墓、祭祖、郊遊的習俗,逐漸演變為華人以掃墓、祭拜等形式紀念祖先的一個中華傳統節日,時間約在在仲春與暮春之交, ... 於 www.taiwanartedu.com -

#60.清明節是農曆幾月幾日? - 嘟油儂

清明節 在每年公曆的4月4日或5日清明節也是中國二十四節氣之一在仲春與暮春之交也 ... 農曆就沒有固定的日期,一般情況下都是在公曆的4月4號或4月5號。 於 www.doyouknow.wiki -

#61.清明節為什麼是陽曆 - 三度漢語網

清明節 的習俗是豐富有趣的,除了講究禁火、掃墓,還有踏青、盪鞦韆、蹴鞠、打馬球、插柳等一系列風俗體育活動。相傳這是因為清明節要寒食禁火,為了防止寒食冷餐傷身,所以 ... 於 www.3du.tw -

#62.清明節習俗 - 名言佳句

清明如果按農曆計算,沒有確定的日期,即上一年的冬至過了106天就是清明; ... 清明節的習俗是豐富有趣的,除了講究禁火、掃墓,還有踏青、盪鞦韆、踢蹴鞠、打馬球、插 ... 於 www.mingyanjiaju.org -

#63.清明節是農曆幾月幾日掃墓穿什麼顏色衣服好

春天到了,馬上就要到清明節了,清明節是中國傳統節日,清明節是農曆幾月幾 ... 的某一天,而是一個時段,一般是每年的4月4日到6日之間,清明節日期的 ... 於 www.pplomo.com -

#64.清明節[中華民族的傳統節日] - 中文百科知識

受漢族文化的影響,中國的滿族,赫哲族,壯族,土家族,苗族,瑤族等24個少數民族,也都有過清明節的習俗。掃墓祭祖、踏青郊遊是基本主題。清明最早只是一種節氣的名稱 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#65.【重陽節習俗係點?】重陽、清明祭祀背景習俗由來大不同

重陽節、清明節雖然都係祭祖時節,但係重陽節習俗同清明節習俗亦有所不同,大家可能都留意到分別,清明節嘅祭祀氣氛一直比重陽節濃厚,主要原因有兩個 ... 於 www.kamadelivery.com -

#66.自由廣場》農曆清明節鼠麴粿

古人根據依太陽運轉的陽曆,以每隔十五日為一個節氣,把全年分成二十四個大自然氣象變轉的節氣。二十四節氣在每年陰曆的日期皆不相同。清明是二十四節氣之 ... 於 talk.ltn.com.tw -

#67.清明節=民族掃墓節?是以農曆為準還是國曆為準? - Life QA

1.陳總統說是冬至後105天,那and#34;冬至and#34;是農曆上的日子,還是國曆? 2.若是以國曆為準,那為何會今年清明節會落在4/4? 3.清明節=民族掃墓節? 於 life.faqs.tw -

#68.掃墓能與清明脫鉤嗎? | 想想論壇

最近有人投書,建議政府宣布:從明年開始的清明節回歸到農曆二十四節氣的正確日期,而不是現在的國曆4月5日,並認為那是轉型正義的一環,將掃墓的 ... 於 www.thinkingtaiwan.com -

#69.清明节祭祀,若在农历三月就要提前,在农历二月为何却要延后?

在这之后,寒食节盛行了一段时间,到宋朝与元朝的时候,清明节就逐渐取代了寒食节成为扫墓祭祀的主要节日。 在农村,计算清明节的日期都是用农历。按照 ... 於 www.sohu.com -

#70.不只掃墓祭祖!清明節不可不知8習俗:要郊遊踏青、放風箏

清明節 是傳統節日,農曆二十四節氣之一,又稱踏青節、行清節、祭祖節,也是「祭祖四大節」,每年陽曆4月4日或5日太陽到達黃經15度開始,因此,清明節 ... 於 udn.com -

#71.2019年清明節是幾月幾日是農曆還是新曆

清明節 又叫踏青節,在仲春與暮春之交,也就是冬至後的第108天。是中國傳統節日,也是最重要的祭祀節日之一,是祭祖和掃墓的日子。中國漢族傳統的清明節大約始 ... 於 www.cherryknow.com -

#72.清明節是陽曆還是農曆?古代沒陽曆 - 小熊問答

而陰陽曆,是"以月相確定日期,置閏月調和年歲,以節氣指導農時"的歷法,實際上是一種兼顧太陽月亮執行週期的陰陽合曆. 於 bearask.com -

#73.清明節的由來及各地不同風俗文化 - 今天頭條

清明節 又叫踏青節,在仲春與暮春之交,也就是冬至後的第104天,是中國傳統節日之一,也是最重要的祭祀節日之一,是祭祖和掃墓的日子。 於 twgreatdaily.com -

#74.2020-2021 連假行事曆| 必看!連假、排休請假攻略 - Gogoout ...

2020 連假共有9個,分別是:2020 元旦、農曆春節、228、清明及兒童節、勞動節、端午節、中秋節、國慶日與2021元旦等9大連假,連週末一起算的話,整年根本放假破100天。 於 gogoout.com -

#75.清明节为什么是按阳历计算? - 搜狗指南

与其他中国传统节日用月亮历法的阴历不同,其实清明节是一个太阳历法的阳历日期,固定在公历的每年4月4日至4月6日之间。史料证明,在公历使用之前(公历1912年以前)中国早 ... 於 zhinan.sogou.com -

#76.清明節的日期問題,清明節是農曆的幾月幾日,請給一個時間

清明節 作為我國傳統節氣,在二十四節氣中,既是節氣又是節日的只有“清明”。清明節可以視為是根據每年的第一個節氣春分的日期來確定的,即清明節總是在 ... 於 www.locks.wiki -

#77.2021行事曆-人事行政總處110年行事曆

110年元旦假期1月1日至1月3日;農曆除夕及除夕前一天及春節假期2月10日至2月16 ... 一,兒童節與民族掃墓節(清明節)同為週日,共計放假4 日);端午節假期6月12日至6 ... 於 www.319papago.idv.tw -

#78.原來清明節日期是看節氣?注意清明節掃墓拜拜6大禁忌!

清明祭拜思念先人,一年一次的掃墓祭祖,每年清明節日期會落在4月4或5日, ... 「清明」是農曆24節氣中的一個,算法是春分後的第15天,每年清明大多落 ... 於 xn--lh1a38y5ml.tw -

#79.清明節是農曆幾月幾號? 5

清明節 在農曆並無固定時間,一般是在公曆的4月4日,4月5日或4月6日。 節日簡介:. 清明節又叫踏青節,在仲春與暮春之交,也就是冬至後的第108 ... 於 www.diklearn.com -

#80.清明節為什麼要掃墓 - 極客派

寒食節,又稱熱食節,禁菸節,冷節,它的日期又距冬至105日,也就是距清明節不過一天或兩天, ... “清明節”的得名還源於中國農曆24節氣中的清明節氣。 於 www.jipai.cc -

#81.中國各地清明節習俗大揭秘 - GetIt01

中國各地清明節習俗大揭秘清明節將至,根據國務院辦公廳關於2011年部分節假日安排的通知獲悉。2011年清明節放假安排:4月3日至5日放假調休,共3天。4月2日(星... 於 www.getit01.com -

#82.清明節的正確日期~終於懂了 - 賢話家常

很多人對於今年的清明節在4月4日感到有些疑惑甚至以為是補4月5日星期六的假期,以為清明節應該都是在4月5日,同時也是故總統蔣介石的逝世紀念日,其實不然。 於 jasoncafe.pixnet.net -

#83.清明節(寒食節)日期、祭祖掃墓習俗、禁忌、相關歷史故事和 ...

清明節 習俗:. 掃墓祭祖: 清明掃墓祭祖,一般而言指的就是「掛紙」和「培墓」,在掛紙之前,必須先將墓地上繁生的雜草清除,然後將白色、紅色、黃色 ... 於 chinartown.com -

#84.為什麼清明節的法定日期是陽曆而不是農曆? - 劇多

清明作為中華民族的傳統節日,慎終追遠,人們往往在清明時節祭奠祖先,同時也在清明踏青遊玩。一般清明節在4月5日及前後,很多人便認為清明節是按公曆 ... 於 www.juduo.cc -

#85.清明節的由來作文「共50+篇」

給材料作文:清明節的由來遼寧省阜新市新華小學五年三班姚遠春秋時期,晉國國君聽信讒言,要殺掉公子重耳,重耳 ... “清明節”的得名還源於我國農曆24節氣中的清明節氣. 於 wap.baiyunpiaopiao.com -

#86.清明節的由來@ blog :: 隨意窩Xuite日誌

本來清明節是農曆的三月初三日,後來因為民國六十四年四月五日, 蔣公逝世。他一生遵照國父遺志,為實現三民主義統一中國奮鬥。為了紀念蔣公的貢獻,政府明令公布:每年 ... 於 blog.xuite.net -

#87.2021年清明节是农历几月几日 - 易安居

大多数传统节日的日期都是固定的,但是清明却不一样,每年的日期都不一样。这是因为清明节其实指的是清明节气这一天,而二十四节气每年的时间都不固定, ... 於 m.zhouyi.cc -

#88.中國的節日

中國重大的傳統節日有春節、元宵節、清明節、端午節、中秋節等。 ... 據説這就是農曆新年的由來,後來叫春節。1911年辛亥革命後,中國採用公曆紀年,農曆新年便改 ... 於 big5.www.gov.cn -

#89.清明習俗 - 華人百科

清明節 是一個祭祀祖先的節日,主要是掃墓,掃墓是慎終追遠、敦親睦族及行孝的具體表現。清明節是在仲春與暮春之交,也就是冬至後的106天。2006年5月20日,該民俗節日經 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#90.農曆正月十六台灣苗栗客家人「掛紙」祭祖 - Taiwan News

客家人於元宵節後掃墓,不同於一般清明節的風俗。.今天是元宵節,而明天是農曆正月十六,也是苗栗客家人掃墓的日子,客家人俗稱掃墓為「掛紙」。 於 www.taiwannews.com.tw -

#91.清明節是農曆幾月幾日 - 每日頭條

「清明風」即清爽明淨之風。《歲時百問》則說「萬物生長此時,皆清潔而明淨。故謂之清明。」這樣大致推算,每年 ... 於 kknews.cc -

#92.4日、5日、6日,為什麼每一年的清明節日期會不一樣? - 風傳媒

清明節 (TombSweepingDay)是華人最重要的傳統節日之一,也是少數與西曆大致吻合的節日。在這天天,人們不僅祭奠祖先、緬懷先人,也要遠足踏青、親近自然、催護新生。 於 www.storm.mg -

#93.有時又是4月6日。 但清明節不屬農曆 - Facebook

清明陽曆日期為何不固定?|細說清明|5 > 今年的清明節是4月4日。 不過,不知道大家有沒有注意到,清明節有時是4月5日,有時又是4月6日。 但清明節不屬農曆, ... 於 www.facebook.com -

#94.供品懶人包清明節習俗、禁忌總整理#潤餅(160752) - Cool3c

清明掃墓拜拜:時間以上午、日落前為宜...#習俗,時間,禁忌,清明節,拜拜,清明,潤餅,供品,地基主,土地公,2021清明節,掃墓拜拜(160752) 於 www.cool3c.com -

#95.國文科官網| 清明節由來

由於中國廣大地區有在清明之日進行祭祖、掃墓、郊遊的習俗,逐漸演變為華人以掃墓、祭拜等形式紀念祖先的一個中國傳統節日,在仲春與暮春之交,一般為冬至之後106天,寒食 ... 於 www.clhs.tyc.edu.tw -

#96.清明節是農曆幾月初幾 - 秀美派

下面小編整理了對於清明節是農曆幾月初幾問題的回. ... 某月某日”式的日期格式了,凡一說日期就一定要問個“幾月幾日”,而對農曆的“節點”式的日期格式 ... 於 m.xiumeipai.com -

#97.清明

越南人清明節除了掃墓、祭拜外,還有食元宵和湯圓的習俗。越南的元宵和湯圓也都是用糯米麵做成,元宵是冰糖為餡。元宵下到開水中,幾經沉浮,煮熟以後撈起來擺在小碟子裏。 於 www.wikiwand.com -

#98.清明節是農曆的幾月幾日,請給一個時間

清明節 是按照農曆計算的,是農曆二十四節氣之一,在仲春與暮春之交,也就是冬至後的106天, ... 清明節是每年的公曆的4月5日前後,農曆日期不固定。 於 www.bees.pub