清朝租界的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦何海鳴寫的 孤軍:何海鳴短篇歷史小說集 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣師範大學 歷史學系 吳志鏗所指導 吳智弘的 清末民初勢變下英斂之之調適 (2020),提出清朝租界關鍵因素是什麼,來自於英斂之、英華、大公報、香山慈幼院、輔仁大學。

而第二篇論文國立政治大學 中國文學系 高桂惠所指導 謝佳瀅的 清代小說教亂書寫研究 (2020),提出因為有 小說教亂書寫、民間教派、政教關係、幫會、團練的重點而找出了 清朝租界的解答。

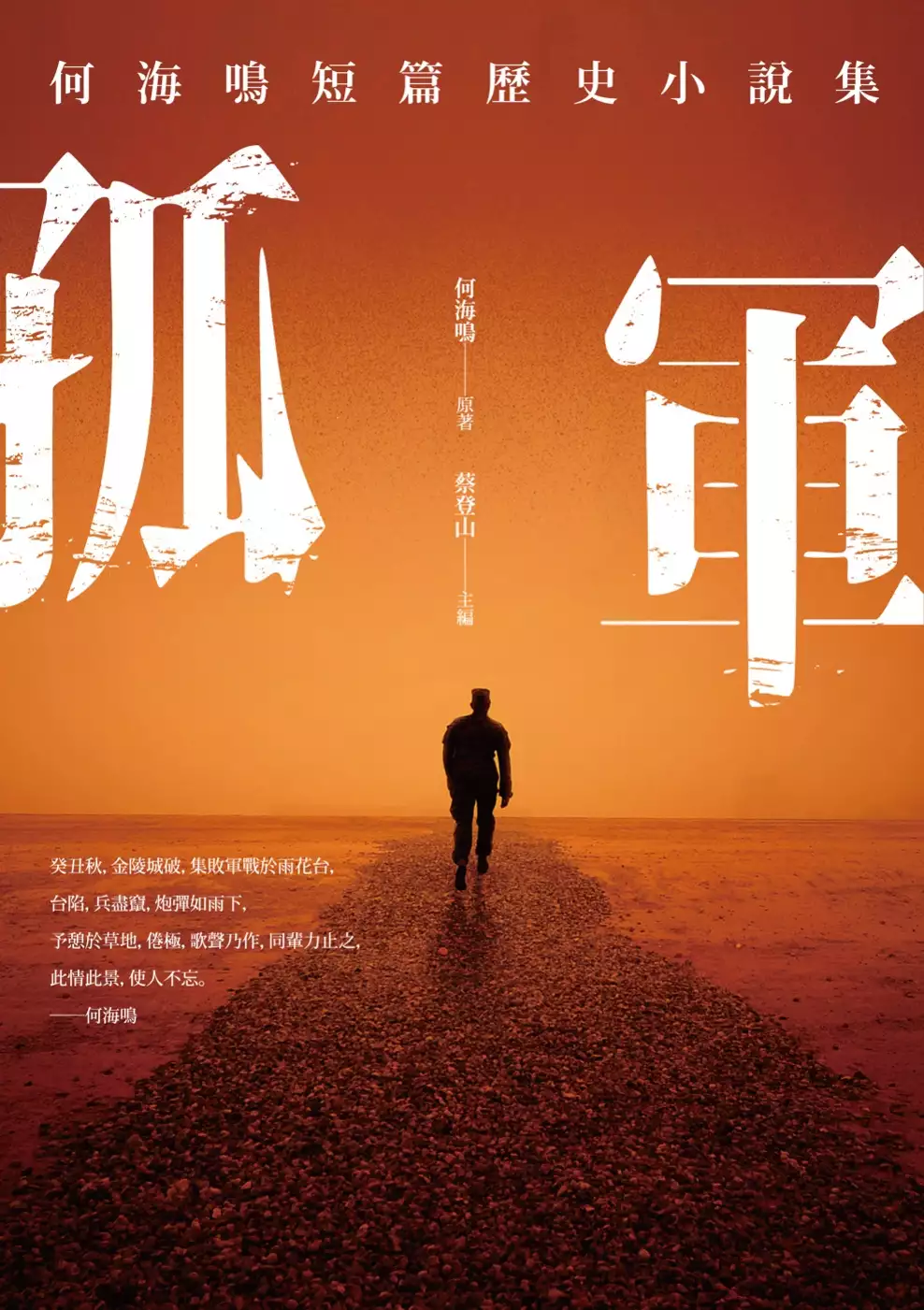

孤軍:何海鳴短篇歷史小說集

為了解決清朝租界 的問題,作者何海鳴 這樣論述:

本書所收錄的十七篇短篇小說中,有〈孤軍〉赤膽忠肝的軍旅題材;有〈卡單線〉鬥智鬥勇的警匪交鋒;有〈一個槍斃的人〉對於當代局勢與生活的嘲諷;另外還收錄作者具代表性的倡門小說上乘之作〈老琴師〉、〈溫文派的嫖客〉等,將民國時期歐風東漸中的人道主義精神融化到小說中,以激越的心聲控訴惡勢力。作者以獨具的愛憎、犀利老辣的寫作功力,鐫刻出篇篇各具特色與意涵的力作。 本書特色 §作者何海鳴為民初知名報人,畢生馳騁文壇與政界,亦是演武操槍的軍人,曾為辛亥革命的功臣。九一八事變後,因生活拮据而投靠日本。其一生命運多舛,經歷奇特,造就筆下包羅萬象的作品。

清朝租界進入發燒排行的影片

武漢市簡稱「漢」,別稱江城,中國超大城市和國家中心城市之一,湖北省省會、副省級城市,中國中部暨長江中游地區第一大城市,也是中部地區的政治、經濟、金融、商業、物流、科技、文化、教育中心及交通、通信樞紐,國家歷史文化名城,有「九省通衢」的美譽。武漢是中國經濟地理中心,中國三大「內河航運中心」之一,也是中國客運量最大的鐵路樞紐和航空、公路樞紐之一。「黃金水道」長江及其最大支流漢水橫貫市區,將武漢一分為三,形成了武昌、漢口、漢陽三塊區域隔江鼎立的格局,史上統稱之為「武漢三鎮」。清中後期至民國,武漢經濟發達,是僅次於上海的中國第二大國際大都市,繁榮程度位居亞洲前列,被稱為「東方芝加哥」,而武漢也繼承了這一美稱。1911年,辛亥革命武昌起義發生在這裡,中華民國誕生於此。1927年,國民政府決定將武漢三鎮合併為京兆區(首都),並將其設為中國的第一個「直轄市」。同年,中華民國國民政府及中國國民黨中央委員會遷到武漢,中國共產黨中央機關也搬到武漢,使其一度成為全國政治、經濟、文化中心。抗日戰爭初期,國民政府在內遷伊始將武漢定為臨時陪都,成為第二次世界大戰焦點城市。1949年以後,武漢轉型成為全國重要的工業基地、科教基地和綜合交通樞紐。武漢是中國重要的科教研發和新興產業發展基地。截至2011年,武漢大學生人數已超過100萬,在世界所有城市中名列第一。截至2015年,武漢高等院校高達82所,僅次於北京。近年來,武漢經濟大幅增長,被認為是國內「唯一能夠實現製造產業升級換代的城市」和中國發展速度最快的極少數城市之一,目前全市高新技術製造業占規模以上工業增加值的比重僅次於深圳等極少數城市,城市創新能力在全國排名第二。

武漢市古有夏汭、鄂渚之名。武漢地區考古發現的歷史可以上溯距今6000年的新石器時代,1956年,湖北省博物館對東湖之濱的放鷹台進行考古發掘,發現了石斧、石錛以及魚叉等新石器時代遺存,經認定屬於屈家嶺文化。武漢最早的傳說是關於大禹曾在此治水成功的故事,至今武漢漢陽江邊的禹功磯上建有禹王廟。在黃陂區發現的距今約3500年前的盤龍城遺址,是迄今中國極少數已發現並保存完整的商朝古城之一,被認為是「武漢城市之根」,也是目前武漢擁有著比北京、西安等更為悠久的建城歷史的考古依據。

1858年清朝與列強簽訂的不平等條約《天津條約》中增闢的11個通商口岸,包括漢口。1861年3月漢口正式開埠。由此,漢口開始了由傳統商業市鎮向近代國際大都市的轉型。此後,漢口先後開闢了英、俄、法、德和日五國租界,40餘個歐美國家在漢設立領事館。外國各路商人先後來漢通商,從此武漢的對外貿易大幅增長,貿易量穩居全國前四,成為全國四大港口之一,其中有40年對外貿易總額占全國外貿總額的10%左右,居全國第二位,呈現出了「駕乎津門,直逼滬上」的態勢。隨著漢口在商貿更趨國際化,大批外商在此興修碼頭,設立銀行,成立公司,極大提升了漢口的國際輻射能力。至清末,外商在漢開辦的經營土洋貨銷售、金融、航運、房地產的洋行劇增。就具體的實業經濟而言,制茶是當時漢口最大的工業,出口占全國6成。

1911年10月10日,辛亥革命首義於武昌爆發,革命成功後,起義軍宣布脫離清朝,建立軍政府,成立中華民國,隨後中國各省響應,清朝被推翻,中國2000多年的封建時代宣告結束,武漢成為改變中國命運的地方,於是每年十月十日的武昌起義紀念日,定為中華民國的國慶節。1912年1月,黎元洪成為臨時總統兼湖北都督。抗日戰爭初期,南京國民政府將武漢作為戰時首都據此抵抗日軍入侵,為國民政府內遷爭取時間。1937年11月,國民政府行政院軍事委員會等部門陸續遷至武漢,蔣中正來到武漢指揮全國抗戰,中國共產黨有關方面力量也陸續來到武漢,國共兩黨在武漢展開了第二次國共合作。武漢作為國民政府和國民黨中央各重要機關的臨時辦公地點,成為中國政治、軍事、文化中心。

2019年底發生新型冠狀病毒事件,至2020年1月23日因疫情擴散而宣布 10:00 後實施武漢市建國以來的首次全城封鎖政策;隨後當日相鄰的鄂州市、黃岡市也相繼封城。

清末民初勢變下英斂之之調適

為了解決清朝租界 的問題,作者吳智弘 這樣論述:

以往的英斂之研究大都是英斂之的生平介紹,以及討論英斂之與《大公報》的貢獻。在此情況下,對英斂之個人深入的研究議題,便較不受學界注意。英斂之一生多姿多彩,在身世方面,擁有清代旗人身分,與宗女結親,攀上皇家。在職業方面,先後從事法國駐雲南蒙自書記、《大公報》館主、慈幼局局長、輔仁社社長。擁有報人、教育家、慈善家等多種身分。英斂之的學問兼通耶儒,學貫中西,是清末民初,天津租界的知名人物,在官方、民間、教會,法國領事館、日本領事館、天津海關、報界等領域都交遊廣闊,有廣大的人脈網絡。因此,英斂之在辦理各項事業,得心應手。如協辦北洋女子學堂、北平慈幼局,都是仰仗英斂之豐富的社會資源而成。要觀察清末民初時

局變代,英斂之富有特色的人生際遇,實在有其探討價值!從英斂之的人生經歷來看,出身於滿洲統治者的鐵衛部隊,一直效忠清廷,對旗人羣體亦保持忠誠。雖然英斂之沒有堅持尋找出仕機會,通過當官來報國,但是,他選擇了另類途徑,透過參與社會事務的方式,期望做到救國保種。而且,英斂之堅持維護旗人利益,不論是清末或是民初,他都為旗人生計努力。

清代小說教亂書寫研究

為了解決清朝租界 的問題,作者謝佳瀅 這樣論述:

歷來研究清代小說教亂書寫多圍繞在不同民間教派的小說特色,討論民間教派在小說中如何被呈現。而本論文則在前人研究之上,結合官方史料、民間紀載、教派內部文獻、文人筆記與野史等材料,思考描寫明清民間教亂的小說敘事何以在清代紛呈而出,並以「文化生產」、「小說類型學」和「敘事學」為研究方法,討論清代小說教亂書寫中的共性與殊性,藉由「清代小說教亂書寫」可見作為跨類型小說的教亂書寫在清代不同時期、不同/同一作者的創作之下,反映出共同的價值觀與歷史意識;而「敘事學」的研究方法則可討論清代小說教亂書寫之間的相互關係,不論是描寫同樣或不同的民間教亂題材,都可見個別小說教亂書寫的特色。 本論文將主要分為四章,

第二章討論「清代出版文化與小說教亂書寫的蓬勃」,分別從小說序跋與評點探討清代出版文化的變化,如何影響小說作者的創作心態與目的,而從其交遊圈所輻射的序跋與評點者、出版商;又如何在清代小說禁毀令的文網下,隱微地呈現出共同的意識形態與各異的呈現手法特色。第三章則是「民間教派、幫會人物形象的解構與重構」,討論民間教派、幫會人物形象的重疊性與相似性之意義,並指出其顛覆與游離的形象意涵。第四章是「多重的政教辯證關係」,在政教關係的變化之下,討論人物形象如何影響小說中敘述的政教關係,而政教合作與衝突的敘事意義為何?第五章則討論「多元的政教戰爭模式與情感論述」,政教關係影響了政教戰爭的模式,小說教亂書寫中出現

的情感論述,可做為官方觀點的參照,並挖掘情感論述的不同面貌如何呈現作者的歷史意識。從上述議題可見清代同一/不同作者與不同時期的小說教亂書寫,既有共同的意識形態與價值觀,也有多元化的敘事特色及其意義,故研究清代小說教亂書寫對於重新理解清代小說史有其重要性。