滿月油飯習俗的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦Chyler寫的 知識小學堂:台灣孩子不可不知臺灣民俗 和韓良露的 良露家之味都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【民俗專家開講】一次搞懂彌月、剃胎毛、收涎、抓周怎麼做!也說明:現代通訊軟體發達,娘家可以輕易在社交網路平台得知寶寶誕生的消息,因此已經不再有人遵循報喜的習俗了。而「報酒」也演變成孩子彌月時贈送油飯、紅蛋或 ...

這兩本書分別來自人類文化 和中信所出版 。

國立交通大學 客家文化學院客家社會與文化學程 簡美玲所指導 李淑蓮的 苗栗頭份客家庄女性生育與作月子的文化照護變遷 (2015),提出滿月油飯習俗關鍵因素是什麼,來自於客家、女性、儀式、作月子、日出模式照護理論。

而第二篇論文國立中央大學 客家研究碩士在職專班 張翰璧所指導 傅夢嬌的 從「作月子」看閩客族群文化的異同 (2011),提出因為有 作月子習俗、閩南族群文化、客家族群文化的重點而找出了 滿月油飯習俗的解答。

最後網站滿月又稱彌月 - 華人百科則補充:嬰兒出生滿一個月稱為滿月,滿月時做的慶賀習俗稱為做滿月,或為彌月之喜,一般會先敬神祭祖或 ... 這就叫「三朝之禮」,洗完澡後,準備雞酒、油飯祭拜祖先及呵護神。

知識小學堂:台灣孩子不可不知臺灣民俗

為了解決滿月油飯習俗 的問題,作者Chyler 這樣論述:

你知道嗎? .過年為什麼會發壓歲錢? .為什麼有些媽祖臉是黑的? .為什麼過年要貼春聯嗎? .端午節為什麼會有立蛋活動? 生活在民俗信仰濃厚的臺灣,許多特殊又有趣的人文活動等著我們去觀察和了解,這些都是祖先流傳下來,值得珍惜的瑰寶。 本書特色 1. 以「傳統節慶」、「民俗信仰」、「文化習俗」為三大主軸,介紹臺灣民俗文化的特色。 2. 以「為什麼」引起孩子的好奇心,並設定三種答案,讓孩子先想一想,再尋求解答,訓練其獨立思考能力。 3. 針對主題,設計幽默詼諧的搞笑漫畫,吸引孩子注意,閱讀時輕鬆無負擔,提升學習趣

味。 4. 詳盡的解說,讓孩子了解各種民俗文化的由來和禁忌,跟著長輩參與相關活動時,不再一知半解,並懂得珍惜臺灣傳統文化,明白傳承的重要性。

滿月油飯習俗進入發燒排行的影片

時間 咻~ 一下的就過了

不久前牛奶糖才剛出生

瞬間就又滿月了

遵循古禮的滿月剃髮儀式

希望能為奶糖帶來一切順心

要平安長大唷

回顧一下奶糖的出生過程

https://youtu.be/5AjRMAg2PwU

喜歡我的影片動動小手

幫我 訂閱 按讚 分享 ❤

【SUPER LIFE】頻道

http://t.cn/RkaUaI9

【SUPER】【氣球世界】

http://www.facebook.com/magicsuper

http://www.instagram.com/super.balloons

【AZUKI】

http://www.facebook.com/superazuki

http://www.instagram.com/azukiwu

【水果泥與屁桃的生活小點滴】

http://www.facebook.com/fruitsmomo

http://www.instagram.com/fruitsmomo

苗栗頭份客家庄女性生育與作月子的文化照護變遷

為了解決滿月油飯習俗 的問題,作者李淑蓮 這樣論述:

中文摘要客家族群從大陸移民到臺灣後,落實於開墾的土地上,苗栗縣頭份鎮東庄里的李屋伙房為傳統的客家庄父系社會,聚族而居,以四縣客語為主。在四時節慶行祭祀,當有新成員加入時,雞酒香氣在巷弄迴盪,滿月時製作油飯、紅蛋、新丁粄分送親朋好友,在七娘生為小孩祈福帶絭(daiken,戴上平安符)等,日常生活一切以傳統客家文化展現。生育是人類週而復始的自然現象,在這過程中漢文化的「作月子」,是非常獨特且深具內涵的一種儀式行為。女性在宣告、淨化、重建、人際重整過程中,文化認知是一個重要因素。它影響個人價值觀、生活習慣及家庭信仰、健康的照護知識等,主宰婦女整個孕產過程。當女性由婚姻進入夫家宗族時,如何在生子作月

子儀式中角色晉級,嵌入親屬重疊環扣聯繫,擴展社會人際、家庭網絡、延伸家族脈絡,如何適應社會變遷的論述。頭份鎮的婦女若生產或求診,因地利之便,至為恭醫院診療,而為恭是頭份地區,現今唯一有接生之區域醫院。筆者在臨床護理經驗中,發現產婦常需面對文化習俗和醫療照護的衝突,及作月子場域的抉擇。護理人員在實務中,因應社會變遷,面對不同族群的生活方式及文化內容,亦需調整不同層級的重要措施。本研究採質性研究、田野調查、深入訪談、參與觀察,應用日出模式照護理論做為研究指引,尋找多元因素,採全貌性觀點,探討客家傳統習俗與現今文化照護的變遷。並針對婦女孕產知識及作月子行為分析,瞭解產婦實際需求,讓產婦不再自我限縮,

並有多重選擇,達到身心各項需求予以完整照護的目的。

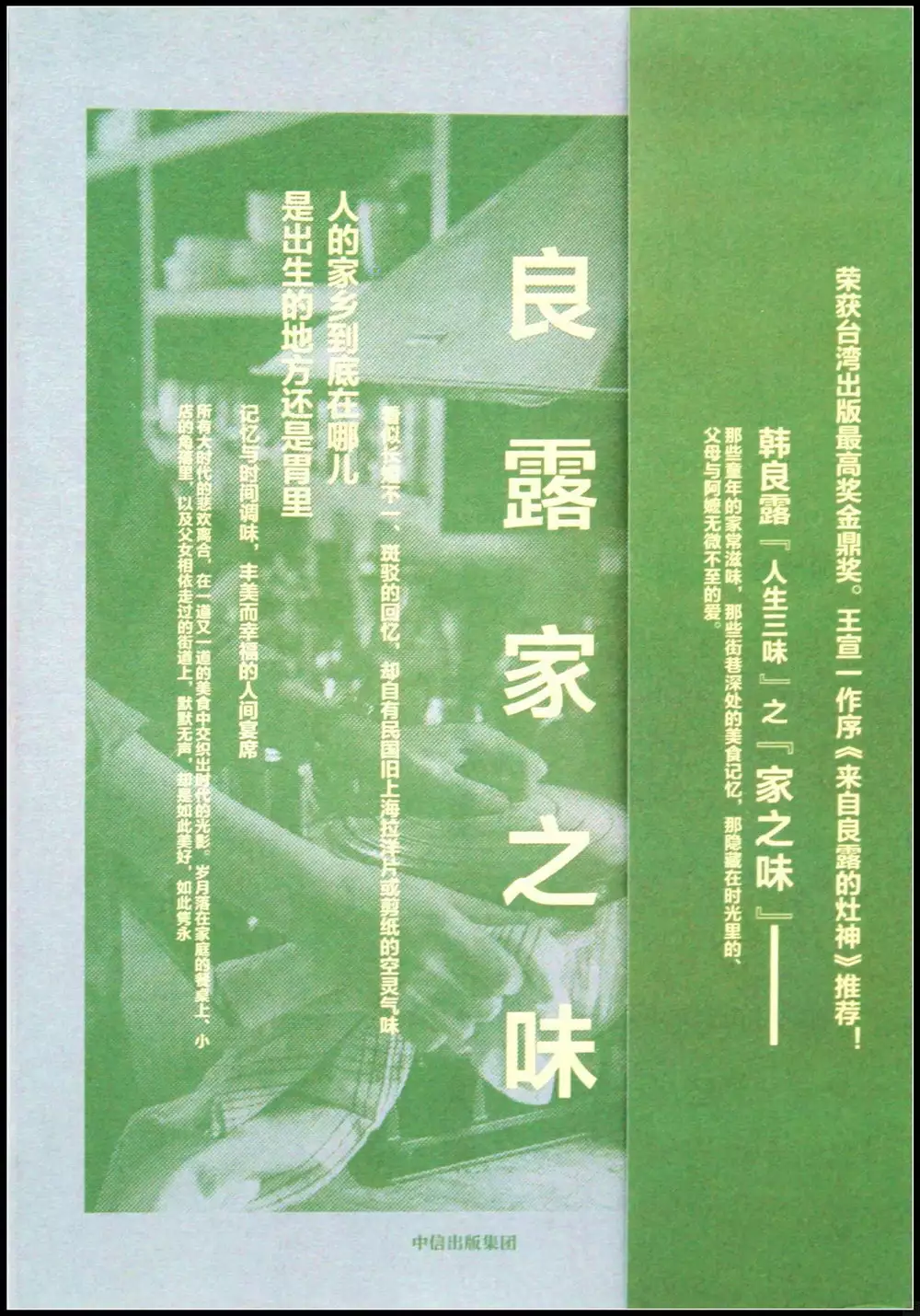

良露家之味

為了解決滿月油飯習俗 的問題,作者韓良露 這樣論述:

人的故鄉到底在哪兒,是出生的地方還是胃裡? 《良露家之味》是臺灣作家韓良露的有關家人與食物的憶舊之作——那些童年的家常滋味,那些街巷深處的美食記憶,那隱藏在回憶裡的、父母與阿嬤的愛,點點滴滴都寫在了書中:母親和阿嬤每年春天做潤餅,切好、燙好豆干、豆芽、韭菜,用面皮、花生粉、甜醬一張一張地包;父親除夕夜請家鄉親友燒暖爐會,吃火鍋,喝白酒,談家鄉舊事……良露的文字不只是她家族的記錄,也是一個時代傳統飲食文化的影像。所有大時代的悲歡離合,在一道又一道的美食中交織出時代的光影,默默無聲,卻是如此美好,如此雋永。本書榮獲臺灣出版金鼎獎。 韓良露,豐厚多元的生活家。祖籍江蘇如皋,生在

臺灣,最愛美食和旅行。她一生快意,豐富又盡興:少時闖蕩文化江湖,從詩歌散文到影視劇本,接連斬獲大獎,聲名斐然;後與夫婿全斌旅居世界,一邊遊學一邊寫書,享受了近十年逍遙時光;2007年夏至成立“南村落”,舉辦上千場公益活動,融合節氣美食與在地風情,分享“慢食樂活”的生活美學。 良露的文字,寫盡一代才女最精彩的人生細節,藏著代代傳承的人間情味。曾著有《二十四節氣生活美學》《狗日子·貓時間:韓良露倫敦旅劄》《露水京都》《良露家之味》《臺北回味》《文化尋味》,曾榮獲臺灣圖書金鼎獎、臺北文學獎等。 推薦序一在世界的家中做客楊澤 推薦序二來自良露的灶神王宣一 卷一傷逝之味

媽媽的潤餅 母親喜歡吃什麼? 媽媽吃不下的起司烤魚 媽媽愛吃的油粿 媽媽的炒米粉 媽媽*後的虱目魚粥 父親的香蕉船 爸爸的年味 父親返鄉之味 玉米粥和蕎麥面 父親七十年揚州夢 父親的美味驢肉和甲魚 家傳菜 *好的食光 有爸爸的年夜飯 烏鴉反哺 良雲姊姊的小餛飩 不忍見他下車 寧可信其有 缺憾還諸天地 沒有父親的年夜飯 卷二豐盛之味 灶神在家的滋味 童年回味 年味往事 爸爸的暖爐會 爸爸的榴槤 爸爸的蕎頭 阿嬤的盛宴 阿嬤的大紅食物 阿嬤的綠豆蒜 吃姊妹桌 麵茶暖和人心 卷三永恆之味 人生七味粉 陶媽媽的泥鰍鑽豆腐 往日蟹席 老夏的香腸 小弟的滿月油飯 說五味 古早味的香

腸熟肉和魯面 清心苦味 綠桌一夏 一碗面胃口 愛吃醋 醃篤鮮 學做菜 爸爸的慢食 愛的聚寶盆 後記 在世界的家中做客 a. 這是一本有關家人與食物的哀悼及懷舊之書,也是韓良露大半輩子天涯尋味之後的回味之書。 古人愛說“不老不到”,也許真的是年齡到了——父親、母親及阿嬤(外婆)先後走了,她已成了臺灣人所謂的“頂緣”——這本書堪稱良露飲食寫作最體而微的一次總結。 不同於過往,那份伴隨美食而來的歡樂感多少變得內斂,文章顯得緩慢抒情許多;也因父親暮年病痛纏身,韓良露寫下了她生平少見的哀婉文字(見首輯“傷逝之味”)。但誠如西方諺語所說的“Every cloud has

a silver lining”(黑暗中總有一線光明),她就是有本事把縈繞心頭的那份懷念與哀思提升到她向來以情味為主、一直在持續發展的“良露食經”新境界。 我從小羡慕那種將人和事物,以及親情、友情、愛情的大小細節記得一清二楚的人。這回良露一口氣把自己的家庭傳奇和盤托出,說出那麼多性靈深處的重要秘密,那麼多家庭傳奇和自我傳奇的內外皺褶,任何人看了都不免動容。作為老友,除了高興於可以較完整地瞭解她稱得上多彩多姿的家庭出身——她本人赫然是一部臺灣本省和外省飲食史縮影——感動之餘,亦有不少深刻啟發。 良露一向以熱愛旅行、擁抱異國美食與文化著稱,勇於嘗試,無懼於表達自己的個性、主張與態度,表情豐富,

輔以鮮明的慣用手勢,往往給人手舞足蹈之感。閱讀韓良露的文字,不可能不被文字底下率性而坦然的坦誠(透明性,transparency)所觸動、說服。她的文字樸實無華,不走細膩派或繁複派路線(或任何文壇常見流派風格),和日常口語不隔,讀其文如見其人,聽她娓娓道來,宛如側耳傾聽一個永無止境的故事。 但這回她換了心境和調子,從容挖出傳家寶來奉獻給讀者,一種更蒼勁成熟的情味與美由此誕生。 b. 這是一本有關家人與食物的小型回憶錄。良露寫道,食物不勝枚舉,但食物和家人並不佔有相同的比重或分量。食物圍繞家人而生,食物的生命和意義是家人賦予的。 韓良露和妹妹良憶老早即在江湖上闖出旅行兼飲食作家的名號。但我

們不知道的是,她們其實有著家學淵源,只是姊姊良露作為領頭羊,生來就多了一份領袖氣質和——我不得不這樣說——“野丫頭”的冒險精神。 不記得是何時結識韓良露的了,只記得,她曾是當年文化界的一小則傳奇,一個我昵稱中的“街頭少女”。17歲或更早就出來混,早早上道,寫文章,熱心參與各類文藝活動,以私人名義在“台映”辦了一檔頗具規模的藝術電影季。這事交由別人來做,也許會賠錢,據她說,她卻賺了一小票。現在回想起來,這一切由來有因。 西方諺語說“好女孩上天堂,壞女孩走四方”,少女良露稍有不同,她不單走四方,而且吃四海。寫到這,頓時勾起沉埋已久的少年記憶,仿佛再次聽到我處女座的母親的告誡:別天天在街上野,你

又不是無父無母的小孩! 但或長或短,每一代年輕人恐怕都曾有過那麼一段“無父無母”的歲月:渾身充滿莫名的渴望,一心一意試圖從原生家庭掙脫出來,美其名曰尋找自己,常常呼朋引伴,投向某種替代的家庭。年輕人喜歡裝大人,又好跟大人宣戰,青春之于他們是萌芽,也是種酷酷的青春禪:我是我,我不是我,一切意義流動於當下,只在流動中生髮、完成;我是我,我不是誰誰誰,亦非誰誰誰的小孩或誰誰誰的學生。家庭、學校、婚姻,乃至社會,一切外在的標籤形式,在他們看來都是錯的、假的。 良露後來的人與文不走最,早年卻展現出那麼一點兒我姑妄稱為年輕人的freestyle——一種“滾到大街上”“放開手去玩”的自由風格。當年抛頭露

面的女孩少,如良露這般混得凶、玩得瘋,最終練成一身闖蕩江湖好武藝的跨界女文青,更是少之又少。 如果青春是“在世界的家中做客”的最初體驗,這“世界之家”一開始便既是自由之家,也是吃喝玩樂之家。雖然事後證明,自由並不簡單,吃喝玩樂更非易事,做得好而且自在的人,通常也是基本功好、有底蘊之人。 的確,若說青春是迷陣,世界何嘗不是圈套?事後去看,大到自由,小至吃喝玩樂,包括所謂旅行、美食、時尚,無一不是某種圈套,某種迷陣。但有底之人,即使真的玩瘋了,因為有底氣、有後臺,也就不怕迷失。c. 良露姊妹家學淵源,由來有因,這回長姊良露不惜挖出自家寶來獻給讀者,這寶物不是別的,竟是她們家分屬於父系和母系的

兩大灶神兼食神。 我的八字中有兩個食神坐命,這可不是迷信,我這一生仿佛有人在供養食神般,總有吃好東西的命。小時候爸爸在家中設了個食品間,走進去,裡面有一箱一箱的蘋果、水梨,還有巧克力、餅乾、橘子汽水、果醬、火腿罐頭,小孩去食品間毫無門禁,可隨時進去拿自己愛吃的東西。因為太豐足了,也養成了我帶同學、朋友來家裡玩時順便帶他們進食品間分享寶藏的習慣。我至今在朋友圈中都以慷慨分食而著稱,應當就是因為童年時養成的好習慣。我喜歡食物帶來的快樂,我從小享受這樣的快樂,也希望和別人分享。 良露在書裡幾次提到,她命中有兩個食神,直接反映在她童年生活中的,除了這裡說的父親,還有她的阿嬤(如果不算家中的汕頭廚娘

陶媽)。讀者若細看分散於書裡的諸多線索,便會發現:父親和阿嬤這兩個人,既是華人食神的當代化身,分別代表台灣外省和本省飲食文明,對幼時的良露而言,更是來自父系和母系的兩種古老灶神的代言人。這裡有必要把良露原文找出來,用她自己的話來說: 從童年開始,我就知道每家灶神愛吃不同的東西……爸爸的灶神見多識廣,愛吃他鄉下老家用兩片厚厚的蓮藕夾碎肉炸出來的肉餅,也愛吃長江以南的各種江南滋味。灶神和爸爸一起去過蘇州、南京、上海……吃過難忘的蘇州拆蟹粉煮出的菜心、南京秦淮的鹽水鴨、上海的蔥烤鯽魚。爸爸的灶神也愛吃上海“白俄”的洋餐,像羅宋湯、起司焗明蝦等……爸爸的灶神很喜歡請客,有一年冬天爸爸預訂了一隻黑羊,在

那年除夕煮了好幾鍋涮羊肉,請他那些跟他一起從老家逃難來臺灣的弟兄。我生日時爸爸的灶神也賣力演出,炸豬排、焗馬鈴薯、烤巧克力蛋糕,東西方武藝都精通,讓我的小朋友們都心服口服。 灶神(或灶君)是神話中主管廚房與飲食之神。民以食為天,灶神由原始的火崇拜發展而來,主管人間飲食,也是家宅神的一種,很早就被奉為“一家之主”,司察小過,兼掌一家禍福。有關灶神的傳說眾多,趣味性強,過年迎送灶神的習俗古已有之。據唐代著作記載,為了避免灶神在玉皇大帝那裡講自家壞話,當時民間就有“以酒糟塗於灶上,使司命(灶神)醉酒”的做法,今天的臺灣人代以糖果巧克力,同樣是行賄灶神,讓他吃了甜頭,說不出壞話。 灶神是一家之主,

且是這等富於世俗趣味的家神,只要家裡常開夥做飯,日久生情,簡直就同家人無異。良露像父親一樣見多識廣,尤通占星學;她在書中將其父寫成或比擬成灶神化身,我只能說是神來之筆。而讀者若忍不住,把前引“食神坐命”的說法一併考慮進來,就更會覺得奇上加奇了。 d. 西方諺語說:You carry your country with you ,where ever you go(不管你人到哪裡,你的祖國將與你同行)。姑且不論韓良露是否某種道教式的泛靈論者(崇拜天地山川諸神,性命雙修,且信奉人神相通?),如果容我在此自做解釋,她的言下之意似乎是:人不管走到何方,都不單單會帶著祖居之地(大祖靈)同行,而且必定會

帶著灶神(小家神)一起流浪。 但良露的家庭傳奇中還有另一個同樣神奇的組成部分: 爸爸的灶神有個情敵,經常跟著阿嬤一起來我家爭風吃醋。阿嬤的灶神據說老家在泉州,但這輩子落籍台南,如今跟阿嬤一起搬來北投……當阿嬤的灶神從舊北投市場買了一大堆菜,風塵僕僕地提到新北投女兒家中時,爸爸的灶神就沒好日子過了……換阿嬤的灶神主灶,完全是一副爭奇鬥豔的模樣。阿嬤老家台南的各種有名的大菜都被搬上陣,栗子河鰻燉成了當歸河鰻,醬燒青蟹改成了紅蟳米糕,砂鍋獅子頭變成了佛跳牆……我有時去阿嬤舊北投的家拜訪灶神時,卻發現在我家“大展雌風”的灶神,變成了小家碧玉,愛做各種家庭小料理,因為阿公不愛吃大菜,只喜歡台南小菜配紅

露酒。 在此重複引用良露寫《灶神在家的滋味》一文,並非我獨愛、偏愛此文,而是它具體入微地展示了良露飲食美學的豐盛世界和迷人境界。對韓良露而言,將童年食物與對家人的回憶,以及長大後的世界和吃喝玩樂貫穿起來的,說穿了,正是一種從尋味到回味的漫漫之旅。進一步說,從尋味到回味,也正是結合父系和母系、代代相傳的永恆之旅。 良露愛吃,也懂吃,這方面和她父親、阿嬤(或阿公)並無二致,祖孫三代構成了一個多彩多姿的飲食世家,其中的美麗與哀愁,點點滴滴已寫在書中,重述不可能,也沒必要。良露感歎未及在親人走前幫他們錄影錄音,只留下了一些不會說話的照片。飲食原不離人生本身,此書應該可當舊相簿看,看似拼貼一堆長短不

一、斑駁的回憶,卻自有民國舊上海拉洋片或剪紙的空靈氣味。 e. 我看韓良露寫吃多年,從出道起,一直有股不服輸的勇氣和精力,搜羅海內外飲食奇味多矣!只是,這裡有一個不得不問的問題:一個人的身上,到底能擁有、能專擅多少東西方飲食的秘笈呢? 良露的這本書給我的最啟示,應該是她身上或者也是每個個體身上都有的那份牽扯。克爾凱郭爾說,人要向前才能生活,向後才能思考。生活與思考的對比,正是體驗與回味的對比,青春與智慧的對比。對照良露的人與她過去出版的十幾本遊記和飲食書,我終於領悟了一件事:如果說食神永遠是當代的、年輕的、屬於替代家庭的、義無反顧又勇猛精進的向外冒險,那麼灶神則向來是古老的、上年紀的、屬

於原生家庭的、帶著幾分保守眷戀的向內回歸。在突顯異質、突顯原創力的食神與強調同質、強調鑒賞力的灶神之間,不該只有單方向的回歸,還應有許多辯證的空間。世代傳承的灶神與無師自通的食神,因此有幾分類似禪淨之分:只有兩者的結合才可促成生命體驗與飲食體驗的契合,飲食之味、人生況味就在其中矣! f. 為人寫序,尤其幫比自己不知強多少倍的專業作者寫序,最怕冗長,本該就此打住,但忍不住,最多、頂多就只加按這麼兩句小注或閒話作結: 寫此文時,人在巴黎,有空逛大街和迷人的老市場如Passy。我知道,聽聞就是了,許多貴客嬌客遠道兼程,從臺灣來巴黎“生活”(而非觀光或度假)。要緊的是,既是生活,務必記得要下廚,一定

讓你的灶神同行。這樣一來才可確實不只擁有相對的有機健康,而且得到真正的生活、慷慨與愛——如是我聞,韓良露(大食神、大灶神)如是開示。 倘蒙神眷顧,盼望當我垂老之時,能掙得一席習慣的位置,在良露家。

從「作月子」看閩客族群文化的異同

為了解決滿月油飯習俗 的問題,作者傅夢嬌 這樣論述:

台灣境內漢人的作月子文化與習俗人所皆知,眾人所知的作月子習俗不外乎喝麻油雞、生化湯;不洗頭、不勞動、不食冷性食物;做滿月吃油飯分蛋糕…等。學術上對台灣作月子文化與習俗的研究,也多以醫療因素、產婦個人條件、或中國文化傳統觀念等方向做為研究作月子文化的觀點,然而,台灣境內的漢人包括了閩南族群、客家族群、外省族群等,卻少有針對族群之別的觀點來深入研究作月子的習俗文化,作月子文化真的能以漢人作月子文化習俗一言以蔽之嗎?研究者想要以閩客族群執行作月子文化與習俗的過程為主,加上族群的特有特質為輔,來清楚界定閩客族群兩者間作月子文化習俗的差異,一來能一解自己的好奇心,再來希望藉由此論文試圖將閩客文化的部份

做個區分,為閩南與客家的文化特性做個較明確的區隔,讓客家或閩南文化的保存有根可循。本研究的研究的方法以質化的深度訪談資料為研究的主要方法,其資料來源也以受訪者的訪談內容為主要的分析材料。研究結果顯示,因閩客族群在大陸原鄉與生活氣候與條件的相似,且都受到中國傳統文化的薰陶,而形成作月子的方法大方向相似度及近似,但因族群特質在人文精神與性格、宗族組織、生活飲食觀、宗教信仰觀、教育觀等向度上,有些許的差異,形成對作月子習俗文化在執行上的態度、觀念不同,造成閩客家族群在作月子習俗文化的執行上的差異,客家族群顯現出其對生兒育女及宗族組織…的重視與執著;閩南族群則顯現閩南族群對作月子文化的遵循態度,是以符

合生活為主,對習俗文化表現較少的遵循度。閩客族群對作月子文化與習俗的執行態度與觀念,雖因族群特質而存有些微的差異,但均對現今市場上作月子中心的成立大有啟示。

滿月油飯習俗的網路口碑排行榜

-

#1.2. 寶寶在出生後向娘家,媒人報喜的習俗 - 三餐油飯

6. 彌月油飯禮盒保存方法? -18°C冷凍保存14天,冷藏保存7天(係指未開封且正常保存狀況下). 於 www.3mealsfood.com -

#2.油飯- 教育百科

一種炒製的米食。將蒸熟的米飯,放進爆香的佐料中炒拌均勻。習俗中,家中嬰兒滿月時,都會製作油飯,分享親友。用糯米做成的一種乾飯,把糯米蒸熟,再攪拌蝦仁、肉燥、 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#3.【民俗專家開講】一次搞懂彌月、剃胎毛、收涎、抓周怎麼做!

現代通訊軟體發達,娘家可以輕易在社交網路平台得知寶寶誕生的消息,因此已經不再有人遵循報喜的習俗了。而「報酒」也演變成孩子彌月時贈送油飯、紅蛋或 ... 於 www.mababy.com -

#4.滿月又稱彌月 - 華人百科

嬰兒出生滿一個月稱為滿月,滿月時做的慶賀習俗稱為做滿月,或為彌月之喜,一般會先敬神祭祖或 ... 這就叫「三朝之禮」,洗完澡後,準備雞酒、油飯祭拜祖先及呵護神。 於 www.itsfun.com.tw -

#5.彌月紅包包多少?2021彌月紅包交情金額行情參考 - 親子天下

通常在孩子滿月時,會有包紅包的習俗。而baby出生滿一個月,叫做滿月或彌月,這天是個大日子,新手爸媽都會準備油飯和蛋糕,送給有贈禮的親朋好友們, ... 於 www.parenting.com.tw -

#6.彌月油飯聯名Hello Kitty 老品牌跨界耍萌| 蘋果新聞網| 蘋果 ...

傳統習俗中,小孩滿月有「生男孩送油飯,生女孩送蛋糕」一說,父母們會分送油飯或蛋糕,與親友分享喜悅,現在年輕一輩的父母,送禮想維持傳統習俗兼具 ... 於 tw.appledaily.com -

#7.【育兒】雙寶媽經驗談~~什麼是滿月習俗?彌月禮盒怎麼送?

什麼是滿月習俗? 嬰兒出生滿一個月, 父母會祭拜神佛祖以及請客(贈送油飯、雞腿、紅蛋或蛋糕等食物). 告知親朋好友這個消息,希望大家一起慶祝寶寶 ... 於 vivi162h.pixnet.net -

#8.嬰兒成長禮俗『三朝、報酒、剃胎髮、彌月、'收涎 - 香醇咖啡

報酒又稱報喜,也是三朝這天要做的習俗。 當祭祀祖先等儀式完成後,就要送雞酒、油飯至娘家,通知娘家小外孫已經出生了,而娘家則會回以各種補品,讓產婦調補身體。 · 雞酒 ... 於 peso.pixnet.net -

#9.滿月 - Penghu.info|澎湖知識服務平台

嬰兒家中須煮油飯並做紅蛋,先祭拜神佛祖先,再以油飯、紅蛋分送親友鄰舍。外婆家須送嬰兒衣物鞋帽,因為是從頭到腳的服飾,故稱「送頭尾」。通常親友亦在滿月時送禮, ... 於 penghu.info -

#10.包2000元賀滿月!婆婆收彌月回禮竟是「這個」 網批:太失禮!

在台灣傳統習俗中,參加婚禮及親朋好友生小孩,都會包紅包祝賀,而新手爸媽通常在小孩滿月時,會分送彌月油飯或蛋糕當作回禮。一名女網友在網路上發文 ... 於 news.ebc.net.tw -

#11.要如何拒絕別人的油飯和彌月禮? - BabyHome親子討論區

照習俗做法,我這胎也不打算再送蛋糕之類的滿月慶. 因為想省事、方便. 我不希望他們要我領油飯. 我也不想要收他們的彌月禮(我小女兒的). 於 forum.babyhome.com.tw -

#12.請問彌月回禮?--非常婚禮veryWed

2.如果是紅包,行情大概多少? 3.喜宴有參加也有包紅包,收到彌月蛋糕或油飯後,還要另外再回禮嗎? 4.通常 ... 於 verywed.com -

#13.慶祝寶寶滿月,如何準備新生兒用品呢?嬰兒成長重要時刻不馬虎

新生兒滿月用品送禮推薦. 一般來說,慶祝滿月的方式是邀請親友吃滿月酒。 · 滿月習俗做法. 祭拜祖先:在滿月日,準備油飯、雞酒等豐盛祭品祭拜祖先,並將孩子的出生時辰與 ... 於 www.huggies.com.tw -

#14.滿月又叫做彌月,彌月有什麼習俗?彌月又有什麼禁忌?

嬰兒出生滿一個月,叫做滿月或者彌月,在這一天,嬰兒家要準備油飯和雞酒,用以祭拜神佛祖以及請客。而外婆家在這一天叫要送頭尾禮;所謂頭尾就是指衣著、鞋襪、身飾之 ... 於 sgtaicake.pixnet.net -

#15.【悅饌彌月油飯】台中市大里太平霧峰烏日滿月油飯禮盒,網購 ...

在嬰兒滿月時會有「做滿月」的習俗,這是中國人非常重視的傳統習俗。一般都會先敬神、謝祖,並選在這一天剃胎髮。也有人期望孩子未來能孝順父母,而選在出生後二十四日剃髮 ... 於 www.ya1238.com.tw -

#16.【太子長知識】彌月油飯的意義我們在孩子滿月時 - Facebook

吃油飯、送油飯是台灣民間一種特別的習俗,在孩子生下來一個月內時吃。米做的油飯,表示繁殖之意,紅蛋除因蛋形象徵圓滿無缺外,又 ... 於 zh-cn.facebook.com -

#17.桃園滿月油飯.福元彌月油飯

此外,不只提供有彌月油飯禮盒,福元油飯也有油飯單售,歡迎準爸爸準媽媽購買品嚐。 嬰兒滿月.重要習俗不可少. 在嬰兒滿月這天有許多的習俗,除了要 ... 於 mystore.tranews.com -

#18.彌月知多少 - 王子油飯

雞腿、紅蛋、彌月蛋糕?生男生女怎麼送,傳統習俗大破解! 早年物資缺乏時,送給媒婆的其實是活雞一隻和油飯。活雞是要託媒人拿去拜送子觀音,保佑小孩聰明健康的。 於 www.wangzi.url.tw -

#19.彌月禮該怎麼送?除了蛋糕、油飯還有什麼選擇呢? 懷孕第十個 ...

傳統習俗是生男生會送紅蛋、油飯,代表「雞生蛋、蛋生雞」、生生不息的意思;女生則是送彌月蛋糕,象徵甜美的女孩子,但就以現代社會來說,大家都是以自己的喜好、方便 ... 於 mummy.com.tw -

#20.幸義滿月油飯> 彌月禮盒> 彌月禮俗

相關的民俗禮儀其中又以「三朝」、「報酒」、「滿月」較為重要。 【民俗禮儀-三朝之禮】 在傳統習俗中,嬰兒出生後第三天,稱為三朝。 於 www.luckyrice.com.tw -

#21.滿月慶祝提案—東西方的文化差異 - Harper's Bazaar

慶祝寶寶誕生兩大半球有很不一樣的習俗差異,國內有滿月酒; ... 吃油飯是一種古禮,在古代,第一胎就生長男是最高興的時候,因此會同時分送油飯和雙 ... 於 www.harpersbazaar.com -

#22.秉持傳統古法, 家傳配料, 以純手工方式製作香Q料實在的古味油飯

滿月 傳統習俗上,嬰兒家需準備油飯、雞酒、謝籃等貢品敬神祭祖, 感謝神明賜子並祈求神明及祖先保佑嬰兒平安長大。 外婆家則要送「頭尾禮」,頭尾禮指的是從頭到腳的 ... 於 www.sugarflower.com.tw -

#23.滿月宴 - 一家辦桌萬家香

嬰兒出生滿一個月時,依照傳統習俗會將孩子的名字報告祖先,以求庇祐,並以油飯、麻油雞及紅龜粿等祭拜列祖列宗。 「麻油全雞」是滿月宴的主題菜,由於坐月子時都會煮 ... 於 mail.jwsh.tp.edu.tw -

#24.送油飯的準則(給同事) - Mobile01

最近由於寶寶剛出生,也已經滿月了。想請教版上爸比媽咪在公司送油飯的相關問題。不知是小弟的人緣不好還是怎樣,在寶寶出生之後,公司整個部門幾十個人只有2個人有 ... 於 www.mobile01.com -

#25.「滿月油飯娘家」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

滿月油飯 娘家資訊懶人包(1),,,2015年9月2日—我和老公婆婆討論,婆家是送比較好的 ... 傳統習俗嬰兒產家(男方)要準備彌月油飯和麻油雞酒,用來請客答謝送禮的親友們. 於 1applehealth.com -

#26.彌月油飯怎送才好??一定要滿月當天送嗎?我想滿月後晚幾天ok

請問我生的是男寶寶,依照習俗是不是要送油飯不能送蛋糕? ... 彌月送禮習俗上是不是一定要在寶寶滿月當天送出,能提早或延後嗎? .... 是負責把貨給黑貓配送~過程中黑貓 ... 於 info.todohealth.com -

#27.彌月油飯的花費該誰出呢~?!-奇蜜家庭討論區

況且,據我婆婆說的,女兒嫁出去在夫家生的第一個男生,娘家還要來幫bb做滿月跟4個月跟週歲,我聽了覺得怎會有這些習俗呢?!~根本讓人覺得好像要吃定娘家似的. 於 bbs.kimy.com.tw -

#28.滿月習俗

小孩滿月習俗其實是因地而異的,很少有人鋪張的做滿月酒了~像現在都很簡單只有送親友彌月蛋糕或油飯當作賀禮。 資料來源:百度百科. 專業民間習俗團隊,提供您最專業的春節 ... 於 www.sim.org.tw -

#29.嬰幼兒出生習俗– 三朝之禮&報酒 - 言身寸堂

洗完澡穿上新衣後,由祖母或媽媽抱著,以雞酒、油飯祭拜神明及祖先。 平日供拜牲禮的雞腳塞入腹部內,但行三朝之禮時, ... 於 babyhairseal.com -

#30.媒人/娘家報喜謝籃-蔡記滿月油飯宅配購物網

油油亮亮又粒粒分明的糯米,Q彈的越嚼越有香氣,講究的配料與飯的黃金比例,讓你一口接一口的,讓人難以忘懷的傳統好滋味。 娘家、媒人送禮來報喜!!! 於 www.tsaigi.com.tw -

#31.請問生寶寶的習俗

才準備油飯,滿月時送回娘家. 我娘家習俗, 我覺得是適應時代變遷, 因為生的少, 所以第一胎, 不管男女, 都有滿月油飯, 準備頭尾, 若再生, 是女兒可能較隨便,若是兒子, 可能 ... 於 www.hsin-yi.org.tw -

#32.【一次搞懂】三朝!報酒!剃胎髮!彌月!收涎收延!抓周抓週儀式

2. 雞酒/肉酒( 雞/豬肉+ 米酒)、油飯、祭拜用品。 寶寶出生後的第3天,在習俗上稱為三朝。這一天要幫寶寶洗香香. 於 blog.pobi.com.tw -

#33.爽收滿月油飯打開震驚!喊「這誇張了」 內行一看揭真相

在傳統台灣習俗中,當嬰兒滿月的時候,父母會贈送禮盒給親友,為了保佑寶寶平安健康,男嬰的話會送油飯;女嬰的話則是彌月蛋糕。 於 news.openpoint.com.tw -

#34.滿月又叫做彌月,彌月有什麼習俗? | 令和產後護理之家

嬰兒出生滿一個月,叫做滿月或者彌月,在這一天,嬰兒家要準備油飯和雞酒,用以祭拜神佛祖以及請客。而外婆家在這一天叫要送頭尾禮;所謂頭尾就是指 ... 於 www.linghocare.com -

#35.彌月禮盒怎麼送?頭尾禮是什麼?滿月送禮習俗懶人包 - 北投之家

現在男方則以雞腿油飯、蛋糕贈送取代傳統回禮方式。 【北投之家】彌月禮盒開箱文. 沐浴好眠彌月禮盒- ... 於 www.bt-home.com.tw -

#36.寶寶滿月習俗有哪些|抓週、彌月、剃頭… | 厚禮好米

剃頭. 通常會在寶寶出生滿24天,替寶寶剃頭,希望寶寶長大孝順,另外也希望寶寶的頭髮長的濃密。 · 滿月禮/彌月禮 · 除了油飯及蛋糕你還有其他選擇|不一樣的彌月禮物 · 喊鴟 ... 於 blog.cichuan118.com.tw -

#37.新的成長里程碑.寶寶滿月的回禮習俗(1

本文針對寶寶滿月禮習俗進行傳統與現代對比介紹,讓新手父母一窺究竟。 寶寶出生滿一個月之後,爸爸媽媽會藉由贈送油飯、雞腿、紅蛋或蛋糕等食物, ... 於 everyme141.pixnet.net -

#38.【五分鐘搞懂】彌月由來+彌月禮盒推薦 - 圓滾滾murmur

大家應該吃過親朋好友送來的彌月蛋糕、彌月油飯、紅蛋甚至是滿月酒宴等,但各位知道滿月習俗有那些和分別代表什麼意義嗎?相信很多新手媽媽常搞不清楚 ... 於 kookmin95101.pixnet.net -

#39.彌月禮推薦指南:彌月禮物、禮盒的習俗與禮節 - 樂天市場

以前農業時代的習俗是滿月當天,產家請滿月酒慶賀並告訴大家小孩滿月,這時全部朋友都會來祝賀並送禮, ... 另外也有些人會等到收到彌月蛋糕、油飯後,再送彌月禮盒。 於 www.rakuten.com.tw -

#40.彌月油飯怎麼送?彌月禮、滿月習俗不可不知的4個知識 - 福寶寶

那為什麼會使用油飯來當做彌月禮呢?農業時代重男輕女,生男孩就要送雞腿油飯紅蛋,雞腿紅蛋象徵男孩生殖器;米做的油飯,表示繁殖 ... 於 fubaobau.com.tw -

#41.油飯習俗 - 同美精緻彌月油飯※註冊商標

「床母」,是兒童的保護神,七月七日是床母的生日,家中有兒童的家庭,在當天傍晚時,在兒童睡的床邊拜床母;供品包括:油飯、雞酒(或麻油雞),焚燒「四方金」和「床母衣 ... 於 www.tonmei.com.tw -

#42.爽收滿月油飯打開震驚!喊「這誇張了」 內行一看揭真相

在傳統台灣習俗中,當嬰兒滿月的時候,父母會贈送禮盒給親友,為了保佑寶寶平安健康,男嬰的話會送油飯;女嬰的話則是彌月蛋糕。 於 www.nownews.com -

#43.滿月與度晬

嬰兒出生滿一個月,叫做滿月或者彌月,在這一天,嬰兒家要準備油飯和雞酒,用以祭 ... 在台灣習俗中,小孩滿一週歲時,必須準備牲禮和紅龜來拜祖先,而小孩的外婆家也 ... 於 163.28.10.78 -

#44.收彌月油飯打開超震驚!「浮誇配料」讓他爽喊:這誇張了

在台灣的習俗中,當嬰兒滿月時,父母會贈送「彌月禮盒」給親友,生男孩的話會送油飯,生女孩則是送彌月蛋糕。就有網友在臉書分享收到同事的滿月油飯 ... 於 news.ltn.com.tw -

#45.滿月習俗 - 雅瑪黃頁網

有寶寶滿兩個月或是一個月做彌月的,也有24天就做。傳統是長子長孫要擺滿月酒... 在職場上遇到的都是像發喜帖一樣,會先收到油飯或蛋糕,然後我們再包紅包或送禮... 訪客 ... 於 www.yamab2b.com -

#46.寶寶滿月了,該送什麼彌月禮給親朋好友呢?『媽媽經分享』

滿月 有什麼習俗? ... 現在則是有很多選擇,男寶寶送油飯、女寶寶送蛋糕,現在為了方便,也很多人 ... 男寶寶都會選擇油飯加雞腿和紅蛋來送親朋好友! 於 ifunmamibaby.com -

#47.新的成長里程碑寶寶滿月的回禮習俗 - 健康醫療網

寶寶出生滿一個月之後,爸爸媽媽會藉由贈送油飯、雞腿、紅蛋或蛋糕等食物,告知親朋好友這個消息,希望大家一起慶祝寶寶平安邁入一個新的里程碑;此時,父母的親戚朋友 ... 於 m.healthnews.com.tw -

#48.寶寶滿月的彌月回禮| 二胎都選太子油飯| 電子謝卡不糾結 - 方格子

二寶滿月啦!!其實已經快滿二個月了!!生完寶寶後除了育兒大小事之外,還有一件重要習俗那就是彌月回禮,一般生男寶都會送油飯女寶蛋糕,但我跟我老公 ... 於 vocus.cc -

#49.義美彌月禮

滿月 │ 滿月傳統習俗,家長需準備油飯、雞酒等貢品敬酒祭祖,感謝神明賜予並祈求神明及祖先保佑嬰兒平安長大。 收涎│ 嬰兒出生滿四個月,就要為他進行「收涎」,當天 ... 於 www.imeifoods.com.tw -

#50.滿月禮習俗懶人包!彌月禮這樣準備就萬無一失

以上就是滿月禮習俗的各項活動啦!基本上娘家和親友們都是準備給嬰兒的禮品,婆家則是要負責準備彌月禮盒,不管是彌月蛋糕還是彌月油飯,總之就是要回禮給贈送彌月禮物 ... 於 www.aluxediamond.com -

#51.寶寶滿月的回禮習俗,這些你都知道嗎? - 趣讀

甚至會同時送出油飯與蛋糕五、古代會選擇滿月命名寶寶出生後. 原標題:寶寶滿月的回禮習俗,這些你都知道嗎? 寶寶的滿月回禮要準備什麼才能高大上的 ... 於 ifun01.com -

#52.寶寶滿月要準備彌月禮,到底由來是什麼呢?

在中國傳統習俗中,並沒有分送油飯的習慣,古代大戶人家在慶祝小孩(通常只有男嬰)誕生時,不但要唱戲宴客,還要舉行「湯餅宴」招待客人。湯餅即是「麵條 ... 於 www.grandmasbear.com.tw -

#53.禮俗篇:送紅蛋是代表生兒子的那兩顆蛋蛋?錯!錯!錯!

二十四朝或滿月要送給親友的紅蛋, 代表的意義是. ... 是大陸東南沿海各省的習俗, ... 我兒子滿月時不但用油飯、紅喜蛋、雞酒拜拜, 於 hc23015373.blogspot.com -

#54.滿月娘家回禮在PTT/Dcard完整相關資訊 - 愛情#小三#出軌 ...

寶寶滿月啦!滿月禮與回禮習俗一次搞懂|Mombaby 媽媽寶寶懷孕...2017年11月17日· 滿月哩,通常是寶寶出生滿一個月之後,爸爸媽媽會藉由贈送油飯、雞腿、紅蛋或蛋糕等食物 ... 於 hkskylove.com -

#55.寶寶滿月的回禮習俗 - 玉美人孕婦裝-知識寶庫

雖然現代許多家長不分生男生女,都會送油飯與雞腿,或是同時贈送油飯和蛋糕,不過,這種做法並不會出現在傳統社會中喔! 於 www.ymr.com.tw -

#56.彌月禮俗- 常見問題| 太子油飯

專營滿月油飯禮盒、彌月蛋糕、麻油雞、苦茶油禮盒,彌月禮盒首選! ... 彌月習俗介紹 ... 寶寶在出生後是否有向娘家、媒人報喜的習俗?產婦要送娘家、媒人什麼? 於 www.birth.com.tw -

#57.寶寶滿月的彌月回禮| 二胎都選太子油飯| 電子謝卡不糾結

二寶滿月啦!!其實已經快滿二個月了!! 生完寶寶後除了育兒大小事之外,還有一件重要習俗那就是彌月回禮, 一般生男寶都會送油飯女寶蛋糕, ... 於 www.popdaily.com.tw -

#58.彌月油飯的由來

彌月油飯的由來滿月當天必須贈送親友一盤麻油飯,以及一個紅蛋, ... 〈一〉吃油飯、送油飯是台灣民間一種特別的習俗,只有在孩子生下來一個月內行禮時食用。 於 oilrice2012.pixnet.net -

#59.彌月加購品-竹編傳統謝籃 - 呷七碗

謝籃在中國傳統習俗的用途上,多為娘家報喜及媒人報喜,現今工商社會,也廣為同事、部門、團體搭配彌月油飯、麻油雞酒分享彌月之喜用。 於 www.7777777.com.tw -

#60.新的成長里程碑.寶寶滿月的回禮習俗

寶寶出生滿一個月之後,爸爸媽媽會藉由贈送油飯、雞腿、紅蛋或蛋糕等食物,告知親朋好友這個消息,希望大家一起慶祝寶寶平安邁入一個新的里程碑; ... 於 mombabytw.pixnet.net -

#61.彌月習俗有哪些- Mokkiis 模凱絲記錄 - Branbibi

當孩子滿月又稱為彌月當天,嬰兒家要準備油飯跟雞酒,用來祭拜佛祖與祖先,以祈求嬰兒平安長大,以及請鄰居好友吃,稱為滿月酒又稱彌月酒。 嬰兒的外婆家 ... 於 www.branbibi.com -

#62.寶寶滿月啦!滿月禮與回禮習俗一次搞懂 - 媽媽寶寶

親戚收到父母親自贈送的油飯之後,會先將油飯先倒入自家的碗盤裡,接著在原來的碗盤中放入白米,並壓上一塊石頭,為的是祝福寶寶往後有膽識,能闖蕩出一番 ... 於 www.mombaby.com.tw -

#63.油飯&蛋糕- 《媽咪愛》育兒問答

應該是說生男生送油飯是老ㄧ輩的習俗了,或許現在我們年輕的不介意。 ... 妳的彌月禮有蛋糕油飯 ... 沒聽過有什麼禁忌的,我生女兒也是有準備油飯,蛋糕,紅蛋的。 於 mamilove.com.tw -

#64.寶寶滿月習俗有哪些?彙整寶寶滿月習俗總覽,讓媽咪一看明暸。

這也是一個很常見的寶寶滿月習俗,大多是生男孩送油飯、生女孩送蛋糕,這個寶寶滿月習俗由來是因為早期重男輕女,所以生女孩時就不特別分送禮物;但隨 ... 於 paochuan1940.pixnet.net -

#65.送請親友紅蛋、油飯是為了慶祝什麼事? (A)結婚週年(B)新生..

現在很多習俗的簡化了,滿月頂多就是送油飯、吃麻油雞。但是男寶寶和女寶寶送的又不太一樣了。 若生男寶寶,家中長輩就會煮油飯+紅蛋分贈親友,象徵圓圓滿滿。 若生女寶寶 ... 於 yamol.tw -

#66.彌月紅包包多少?寶寶滿月紅包行情/送禮/賀詞寫法一篇搞定!

彌月禮金行情參考. 通常親朋好友的小孩滿月時,都會送油飯或蛋糕給大家,這時候我們就要包個紅包回禮啦 ... 於 shopee.tw -

#67.2021 滿月紅包行情價、送禮禁忌、紅包賀詞一篇讓你全弄懂

通常親朋好友的小孩滿月時,都會分送油飯或是蛋糕讓大家沾沾喜氣,這時候身為好友的我們當然也就要包個紅包回禮啦!彌月紅包不像婚禮紅包還有南北部、婚禮場地的考量,以 ... 於 www.shopback.com.tw -

#68.為什麼要送彌月蛋糕?彌月禮大解密 - 糖村

彌月禮俗習俗揭密 · 1.敬神祭祖祈求保佑. 寶寶滿月時,必須準備油飯以及雞酒來祭拜神佛祖先,並告知寶寶的生辰以及姓名, · 2.剃胎毛VS紅蛋. 嬰兒出生滿月, ... 於 www.sugar.com.tw -

#69.悅饌彌月油飯有又嫩又大的大雞腿與不油不膩的香Q油飯喔

悅饌彌月油飯. 中國的傳統習俗不少嬰兒滿月時會有”做滿月”的習俗 此時親朋好友會送來各種祝福慶賀的彌月禮 而主人就會做油飯和麻油雞紅蛋作為答謝禮. 於 ricelala.com -

#70.【彌月油飯】EvAfter從此以後 彌月禮盒精緻油飯口味選擇多樣 ...

在台灣的傳統習俗裡,生男孩要送彌月油飯+雞腿+二顆紅蛋,意指生生不息的吉祥話;送蛋糕代表生女生,因為蛋糕香香甜甜的感覺,不過現代人就沒有這些 ... 於 sqbaby038.nidbox.com -

#71.【彌月禮盒】該送誰?怎麼送?推薦30 間彌月蛋糕、餅乾和油飯

大家應該很好奇,在孩子滿月之際,為什麼會有產家送禮的習俗。因為在古代,醫療條件並不是那麼 ... 二、彌月禮盒大哉問:生男送油飯,生女送蛋糕? 於 blog.pinkoi.com -

#72.爽收滿月油飯打開震驚!喊「這誇張了」 內行一看 ... - Yahoo新聞

在傳統台灣習俗中,當嬰兒滿月的時候,父母會贈送禮盒給親友,為了保佑寶寶平安健康,男嬰的話會送油飯;女嬰的話則是彌月蛋糕。 於 hk.news.yahoo.com -

#73.送彌月蛋糕就是要「討紅包」? 人母感嘆:看清好多朋友!

台灣社會婚喪喜慶都有許多不同習俗,每個地區有時又會有不同做法,讓許多人都不知道應該怎麼做才好。一位女網友就抱怨,幾年前發彌月蛋糕時, ... 於 www.ettoday.net -

#74.雞腿、紅蛋、彌月蛋糕?生男生女怎麼送,傳統習俗大破解!

如今由於男女平等和少子化的緣故,每個小孩都是寶,也才能獲得如此的「禮遇」。 為什麼生女孩要請吃蛋糕?生男孩則要請吃油飯加雞腿. 這些彌月食品的寓意 ... 於 m.mamaclub.com -

#75.男生送油飯?女孩送蛋糕?告訴你滿月習俗小知識!

在滿月當天,替新生兒剃除全部的頭髮。一,希望藉此剃除全部的穢氣,二是象徵一生圓滿,能夠帶來聰慧與財運的意涵,三則是 ... 於 fenny121212.pixnet.net -

#76.關於寶寶滿月傳統習俗那些事 - 壹讀

三朝之禮這一日或嬰兒出生第十二天,產家要準備油飯、麻油雞酒來供奉神佛、祖先並要燒香、燒金紙,以求神佛保佑、祖先庇佑,期望小嬰兒圓圓滿滿、順順利利 ... 於 read01.com -

#77.作胎毛筆、祭祖大統整,滿月傳統儀式做好做足,寶寶就能平安 ...

寶寶一出生後,爸媽就得留意多種習俗以迎接孩子到來,像是三朝、滿月等等。 ... 爸媽在嬰兒滿月前會預先訂好彌月禮分送親友,男寶寶送彌月油飯、女 ... 於 mamibuy.com.tw -

#78.寶寶滿月的回禮習俗,這些你都知道嗎? - 人人焦點

此時,父母的親戚朋友也會送寶寶一些衣物、飾品或紅包做爲回禮。雖然現代許多家長不分生男生女,都會送油飯與雞腿,或是同時贈送油飯和蛋糕。 於 ppfocus.com -

#79.[寶寶] 台南彌月習俗| BabyMother 看板| MyPTT 網頁版

不過台南真的很多習俗頭兩胎吃娘家之類的娘家爸媽也知道已經盡可能想做到好了 ... 61樓 → vickyyazi: 備好,從月子到彌月蛋糕油飯、金子、衣服所有照習 10/18 00:34. 於 myptt.cc -

#80.送彌月禮代表「討紅包」?產婦:做人真的很難

依據台灣習俗,小孩滿月都會送油飯或彌月蛋糕,但有一名產婦在臉書《爆怨公社》抱怨,被一個沒見過面的網友索討彌月蛋糕;送給至親好友又被認為是在討 ... 於 www.chinatimes.com -

#81.雞腿越大越有面子!網友媽大推的4家「爆好吃彌月油飯」

父母通常會在孩子滿月後,準備當時農業社會少見的油飯跟大雞腿、紅蛋,分 ... 不過在當時重男輕女的社會,都只有長孫、長子才會有這樣的習俗,而現在 ... 於 m.niusnews.com -

#82.滿月報喜《天子滿月油飯》天公送子來,子孫代代旺!弄璋弄瓦 ...

在台灣傳統的習俗裡,新生嬰兒滿月時就是彌月之喜比較傳統的會祭拜祖先或宴客以前在太陽夫人的家鄉清水還會分送親朋好友一大盤現做的新鮮油飯而收禮的 ... 於 mikky0302.pixnet.net -

#83.嬰兒出生滿一個月,叫做滿月或者彌月@ 仙客來花坊 ... - 隨意窩

現代人進行抓周的時候會放進其他的東西,譬如麥克風,代表歌星;聽筒,代表醫師;底片,代表攝影師等等。 而根據老一輩傳承下來的習俗是:「生男孩送油飯,生女孩送蛋糕 ... 於 blog.xuite.net -

#84.現代國民生育禮 - 內政部

在民間習俗上,為了祈求嬰兒順利成長,在新生兒出生之後的重 ... 準備油飯、雞酒等祭拜祖先神明,向祖 ... 回送親友彌月禮,通常是生男嬰送油. 飯、生女嬰送蛋糕,現今 ... 於 www.moi.gov.tw -

#85.寶寶習俗 - 只想停在這裡。

當祭拜祖先及神明等儀式完成後,並送雞酒、油飯至娘家報喜,通知娘家小外孫已經 ... 紅包或購等值的物品,因為滿月在習俗上都不需要包得太多)前來,主人家也宴客款待 ... 於 jasminelin0305.pixnet.net -

#86.你知道什麼是偷滿月嗎?小孩滿月習俗你不能不知道!

今年是龍年,小編超多朋友的小孩都是小龍女或龍子,那~大家知道小孩滿月習俗除了送彌月蛋糕或油飯之外,還有那些小孩滿月習俗呢? 於 cakemck.pixnet.net -

#87.彌月 - 中文百科知識

民俗禮儀-滿月又稱彌月嬰兒出生滿一個月稱為滿月,滿月時做的慶賀習俗稱為『做 ... 三朝之禮這一日或嬰兒出生第十二天,產家要準備油飯、麻油雞酒來供奉神佛、祖先並 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#88.傳統麻油飯謝籃禮 - 純美香食品有限公司

中國傳統習俗,嬰兒生產滿一個月為滿月稱彌月,在月內六至十二天,以油飯、麻油雞酒,敬拜祖先、叩謝神明,期望小孩圓圓滿滿、順順利利的長大。並用謝籃裝滿油飯與麻油 ... 於 www.u-fam.com -

#89.關於吃七婉 - 吃七碗

在中國習俗:油飯表新生兒滿月。雞腿表麻油雞。紅蛋表孩子出世後剃除胎毛的習俗,即所謂的“剃頭”。 在喜訊傳達的同時, ... 於 www.et7.com.tw -

#90.南部的彌月油飯,怎麼沒有雞腿? - 去上海吧!」Yes

在傳統習俗中當小孩出生滿月的時候,總是會特別買份彌月油飯與親朋好友一同品嚐。這次我就收到了朋友的油飯啦!我還是習慣吃南部的米糕。 於 www.mylifebits.org -

#91.滿月又叫做彌月,彌月有什麼習俗?彌月又有什麼禁忌 ...

嬰兒出生滿一個月,叫做滿月或者彌月,在這一天,嬰兒家要準備油飯和雞酒,用以祭拜神佛祖以及請客。而外婆家在這一天叫要送頭尾禮;所謂頭尾就是指 ... 於 sgtaicake1.pixnet.net -

#92.寶寶滿月宴布置都應該做些什麼? - 每日頭條

(1)祭拜祖先:在滿月日,準備油飯、雞酒等豐盛祭品祭拜祖先,並將孩子的出生 ... 民國習俗:彌月誌喜,嬰兒出生後,滿一個月時稱為「彌月」,即滿月。 於 kknews.cc -

#93.金門日報全球資訊網-

(5)作滿月 準備雞肉、油飯、湯圓,在廳堂祭拜祖先神明;親友以紅粿和衣飾祝賀,主人僅象徵性地收下兩對紅粿,並以紅圓回謝。隔日,娘家亦須派遣產婦的兄弟,帶來賀禮 ... 於 www.kmdn.gov.tw -

#94.孩滿月收紅包!父打開驚見1對「男女小人」 內行解答:不用怕

傳統習俗中,當嬰兒出生滿月時,父母會藉由贈送油飯、蛋糕等食物,告知周遭親友,而不少人也會回送嬰兒用品、衣物或包紅包,表達祝賀之情。 於 udn.com -

#95.(二寶彌月禮) 人之初典藏油飯,搞定各路親友的一份情意 - 育兒

生兒子為何送油飯? 老一輩曾說這些彌月禮的寓意,其實就是藉由習俗表示吉祥,例如油飯中紅蛋代表誕生的喜悅和過生日「蛻殼」新生;雞腿則象徵小男嬰 ... 於 iamyu.life -

#96.媽媽不能不知道的寶寶滿月習俗介紹與滿月習俗禁忌

【Mr. Mark 馬可先生|新手媽媽保健教室】新手媽咪必看寶寶滿月習俗,媽媽不能不 ... 親友滿月酒,而現在多半以彌月送禮取代;依照傳統習慣,男寶寶的彌月禮是油飯及 ... 於 mrmark1998.pixnet.net -

#97.彌月蛋糕VS滿月油飯你喜歡哪一種? | 寶神| 三立新聞網SETN.COM

而這樣的習俗,也一直流傳到了現在,心意不變,但形式也依著時代也有了些許的變化。早期彌月禮只有生男孩才有,現代有些人依男女之別,送不一樣的彌月禮; ... 於 www.setn.com -

#98.寶寶滿月油飯怎麼送,有哪些習俗?8款網友好評彌月油飯推薦

而從以前到現在都習慣在嬰兒滿月時,準備滿月油飯給親朋好友,和大家分享喜氣。 傳統習俗中,生男一般都會準備油飯、兩顆紅蛋和雞腿,有著「雞生蛋、蛋生 ... 於 buy.line.me