澎湖 海事 航 管 科的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦《嚮導週報》,陳正茂寫的 嚮導【全套5冊不分售】 和MikeDash的 巴達維亞號之死:禍不單行的荷蘭東印度公司,以及航向亞洲的代價都 可以從中找到所需的評價。

另外網站國立澎湖科技大學人文暨管理學院錄取分數也說明:航運管理系, 招生名額, 複試人數, 篩選標準權重, 最低篩選分數. 106年度, 6, 30, 國文x2.00、英文x2.5.00、數學x2.00、社會x1.00、自然x1.00, 60.

這兩本書分別來自秀威資訊 和左岸文化所出版 。

國立高雄科技大學 航運技術系 蔡育明所指導 許忠盈的 臺灣港埠引水安全精進策略之研究 (2021),提出澎湖 海事 航 管 科關鍵因素是什麼,來自於引水、引水人、強制引水、現代化、現代性、助航設施。

而第二篇論文國防大學 法律學系碩士班 魏靜芬所指導 鄭如意的 論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究 (2021),提出因為有 中共海上民兵、灰色地帶行動、專屬經濟海域、國家安全的重點而找出了 澎湖 海事 航 管 科的解答。

最後網站澎湖海事圖書館二樓, Penghu (2021) - Locanfy則補充:澎湖海事 圖書館二樓in Penghu - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. ... 0.01 Miles Away; 澎湖海事航管科電腦教室

嚮導【全套5冊不分售】

為了解決澎湖 海事 航 管 科 的問題,作者《嚮導週報》,陳正茂 這樣論述:

《嚮導》是中國共產黨中央創辦的第一份政治機關報,一九二二年九月十三日創刊於上海,由陳獨秀題寫刊名,蔡和森、彭述之、瞿秋白先後擔任主編。後因受軍閥取締,遂遷至北京;其後又繼遷上海、廣州、武漢等地出版發行,一九二七年七月十八日停刊,共出版二○一期。《嚮導》是中共適應局勢,及時調整宣傳策略的一種新形態的黨報媒介。該刊主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。 《嚮導》始於中共草創之初,終於第一次國共合作失敗之際,在問世的五年間,正值中國現代史上驚濤駭浪、風雲詭譎的時刻。期間歷經軍閥混戰、陳炯明叛變、國民黨改組、黃埔建軍、

孫中山決定「聯俄容共」、共產黨加入國民黨、孫中山逝世、國民政府成立、國民黨內左右派之爭、中山艦事件、蔣介石崛起、國民革命軍北伐、寧漢分裂與合作等。這一連串影響現代中國政局與命運甚鉅之事件,在《嚮導》中皆有記錄。 在國共合作形成後,《嚮導》除繼續宣傳中共的統一戰線政策外,亦對孫中山提出的「聯俄、聯共、扶助農工」三大政策作了重點宣傳,是中共當時對群眾最有影響力的機關刊物,被譽為是四萬萬苦難群眾思想上的「嚮導」。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,具有相當地史料價值。本次在絕版五十年後重新彙齊復刻出版,以供

研究。 本書特色 1.《嚮導週報》共二〇一期,本套書係依日本大安株式會社於一九六三年三月發行之《嚮導》(影印)第一集至第五集進行全套復刻,穿線精裝,絕版五十年後重新集結出版。另附二〇一期總目錄,當中有刊登的期數、文章名、作者名等,檢索極為省時便利。 2.《嚮導》主要發表政治、時事評論文章,以宣傳中共的綱領、路線、方針、政策,並以指導群眾鬥爭為主要任務。該刊主要作者群為:陳獨秀、李達、瞿秋白、彭述之、伍豪(周恩來)、毛澤東、陳紹禹(王明)等,時事評論皆為第一手見證,見解獨到,深具史料價值。

澎湖 海事 航 管 科進入發燒排行的影片

20130515管碧玲質詢交通部航港局,鑑於燈塔為海洋國家標示領域維護海權之象徵,亦為海事商業導航之科學與歷史標誌,管碧玲指出,全國現有燈塔共34座,僅九座燈塔受文資法保護(桃園白沙岬、高雄旗後、屏東鵝鑾鼻、台東綠島、澎湖目斗嶼、西嶼、馬祖東湧、東犬、金門烏坵),其中2座為國定古蹟(西嶼、東犬)、4座為直轄市或縣定古蹟(白沙岬、旗後、東湧、烏坵),其他3座為歷史建築。管碧玲認為,至少還有13座燈塔具高度文化資產價值,但未指定古蹟以保護。管碧玲提案要求交通部航港局應於三個月內,提報具古蹟價值者、或應變更古蹟等級之燈塔,送各所在地之縣市政府辦理文資審議,並據審議結果變更各燈塔正式名稱,並於半年內充實港務局網頁對我國各燈塔之詳實圖說介紹,以使國人瞭解我國燈塔之美、海疆領域之歷史與海事文化,發展我國海洋文化觀光。

臺灣港埠引水安全精進策略之研究

為了解決澎湖 海事 航 管 科 的問題,作者許忠盈 這樣論述:

目錄中文摘要 ----------------------------------------------------------------------I英文摘要 ---------------------------------------------------------------------II誌謝-------------------------------------------------------------------------III目錄-----------------------------

---------------------------------------------IV表目錄-----------------------------------------------------------------------VII圖目錄----------------------------------------------------------------------VIII第一章 緒論-------------------------------------------------------------------11.1 研究背景與動機------------

----------------------------------------------11.2 研究目的---------------------------------------------------------------21.3 研究範圍與限制----------------------------------------------------------21.4 研究方法---------------------------------------------------------------3第二章 臺灣引水制度之沿革與現況-------------------

------------------------------42.1 引水之意涵與目的--------------------------------------------------------42.1.1 從法制面向分析----------------------------------------------------------52.1.2 從港埠經營面向分析------------------------------------------------------82.2 引水人的角色功能------------------------------------------

--------------92.2.1 引水人之角色定義--------------------------------------------------------92.2.2 引水人關於航行安全之角色功能--------------------------------------------112.2.3 引水人關於監督船舶與船員之角色功能---------------------------------------122.2.4 引水人關於港埠服務之角色功能--------------------------------------------132.2.5 引水人關於港埠

效率之角色功能--------------------------------------------162.3 臺灣引水制度之沿革-----------------------------------------------------172.4 臺灣引水制度現況-------------------------------------------------------192.4.1 強制引水與自由引水之實施現況--------------------------------------------192.4.2 引水人之資格、培訓與執業----------------------

--------------------------212.4.3 引水費率--------------------------------------------------------------232.4.4 引水之監理------------------------------------------------------------252.4.5 各港引水人選任與執業人數現況--------------------------------------------30第三章 臺灣港埠引水環境之變革----------------------------------------

---------343.1 國際公約對臺灣港埠引水環境的牽動----------------------------------------343.1.1 IMO早期決議案---------------------------------------------------------363.1.2 SOLAS之相關規定-------------------------------------------------------373.1.3 STCW之相關規定--------------------------------------------------------443.1.

4 IALA之相關規定--------------------------------------------------------463.2 海域空間使用多元-------------------------------------------------------473.2.1 遊艇------------------------------------------------------------------483.2.2 渡輪------------------------------------------------------------------503.2.3

漁船------------------------------------------------------------------523.3 船舶大型化與快速化-----------------------------------------------------533.3.1 港埠營運步調的變動-----------------------------------------------------583.3.2 港埠設施規劃-----------------------------------------------------------583.3.3 船員對引水人的依

賴性增加------------------------------------------------603.4 航運效益日漸嚴峻-------------------------------------------------------613.4.1 引水協力資源的強化-----------------------------------------------------623.4.2 航商對引水成本的關注效應------------------------------------------------663.4.3 引水人力與技術的挑戰-------------------

--------------------------------683.4.4 法規制度的全面檢討-----------------------------------------------------72第四章 精進策略探討-----------------------------------------------------------744.1 臺灣港埠引水安全關鍵因素—思維變異---------------------------------------754.1.1 引水人與船長之合作關係------------------------------------------

-------764.1.2 引水人與VTS之合作關係--------------------------------------------------774.1.3 拖船使用觀念的釐清-----------------------------------------------------784.1.4 引水人與帶解纜業者之合作關係--------------------------------------------814.1.5 引水作業程序化---------------------------------------------------------824.2 臺灣港埠

引水安全關鍵因素—制度調整---------------------------------------844.2.1 拖船制度調整-----------------------------------------------------------884.2.2 建構大區域性引水人制度--------------------------------------------------944.2.3 確立VTS之公權力地位----------------------------------------------------984.2.4 強化引水人自律機制--------------

---------------------------------------994.3 臺灣港埠引水安全關鍵因素—環境優化--------------------------------------1004.3.1 檢視臺灣助導航設施現況效益---------------------------------------------1014.3.2 強化科技化助導航設施--------------------------------------------------1054.3.3 優化VTS----------------------------------------------

----------------1114.4 臺灣港埠引水安全關鍵因素—船舶適航--------------------------------------1164.4.1 從國際法與國內法尋求改善船舶適航的辦法----------------------------------1174.4.2 從案例探討------------------------------------------------------------1234.5 臺灣港埠引水安全關鍵因素—技術強化--------------------------------------1254.5.1 引水作業時之團隊合作

--------------------------------------------------1254.5.2 IMO A.960之建議------------------------------------------------------1294.5.3 拖船技術及效率提升----------------------------------------------------1304.5.4 VTS技術提升----------------------------------------------------------1324.5.5 引水人技術提升-----------

---------------------------------------------133第五章 結論與討論------------------------------------------------------------1405.1 結論-----------------------------------------------------------------1405.2 討論-----------------------------------------------------------------141參考文獻 -----------------------

----------------------------------------------142

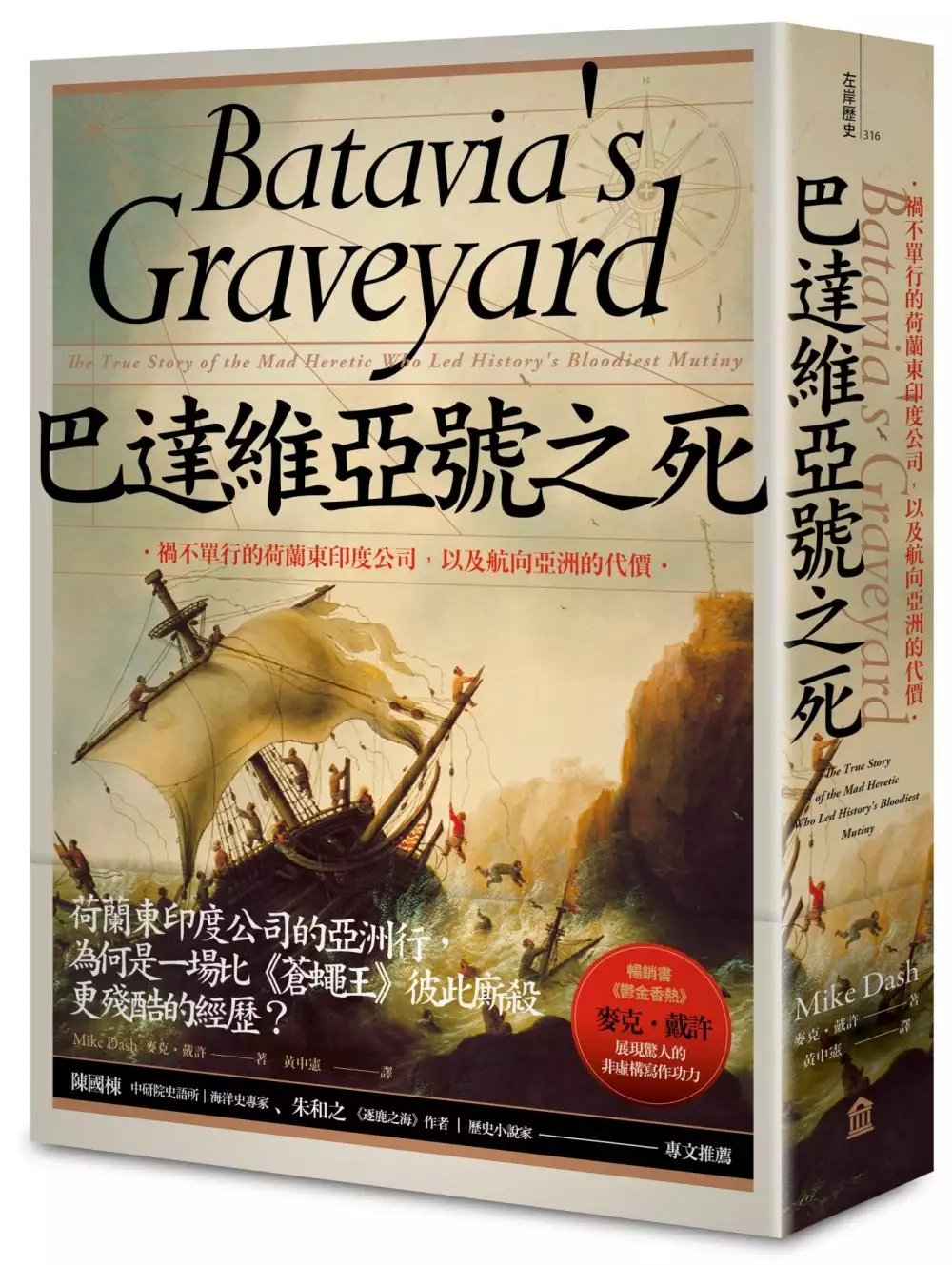

巴達維亞號之死:禍不單行的荷蘭東印度公司,以及航向亞洲的代價

為了解決澎湖 海事 航 管 科 的問題,作者MikeDash 這樣論述:

比《蒼蠅王》更駭人聽聞,卻是真實的荒島叛變事件 當年,來到亞洲的荷蘭東印度公司,到底經歷了什麼樣的海上殘酷之旅? 以非虛構寫作筆法,呈現大航海時代 陳國棟(中研院史語所/海洋史專家)、朱和之(《逐鹿之海》作者/歷史小說家) 專文推薦 一六二○年代最後幾年,荷蘭東印度公司已經因為被中國驅趕,落腳台灣。在台灣又遭遇西拉雅人的強烈反抗,不只如此,還因為與日本外交通商顏面盡失,整體亞洲事業面臨挫折。「巴達維亞號」以當時荷蘭東印度公司在爪哇島總部「巴達維亞」命名,象徵它是一艘精心打造並被寄與厚望的大船,但她卻禍不單行,同時遇上船難和船員叛變。巴達維亞號最後在澳洲西部外海撞上渺無人煙的珊瑚

礁群島。 身為歷史學家的麥克.戴許,對於檔案拼湊、資料核對抱持瘋狂熱情,他像追案的警探,建構船難之後的眾人如何聽命一名精神變態者的指揮,用喪盡天良的手段,彼此欺騙,互相殘殺。情節讀來驚心動魄,不忍呼吸。但是,堪與「蒼蠅王」比擬的血腥事件,並不是作者唯一關心之事。 除了用非虛構寫實的文學手法,揭露這段「荷蘭黃金時代」的暗歷史,作者更放眼這起事件背後的結構和歷史情境,設身處地探究這些叛變者在荷蘭聯省共和國的社會處境、海上生活的種種苦難,並從種種跡象推測叛變首腦的精神疾病。 除了聚焦這群到海外闖蕩的亡命之徒,他還分析荷蘭東印度公司無情的卑劣行徑、荷蘭聯省共和國與歐洲諸國的國際關係、

荷蘭人在亞洲的遭遇等等。更從時間軸線延伸,論及首批白人踏足澳洲的可能情境、四百年來世人如何著迷於尋覓沉船的確切地點、世世代代考古學家如何從事挖掘,以及當代荷蘭古船復振的文化傳承等議題。 「巴達維亞號」上原本共有三百三十多人,死了三分之二,只剩下一百多人。腐化後的大量屍體,改變了珊瑚礁的表層土壤,使得貧瘠之地綻放出美麗的花朵。這個故事充滿戲劇張力,曾被羅素克洛的電影公司買下版權。 船難,是大航海時代經常遭遇的磨難,在當下是場災難,但衍伸出救難連結,寫下罪與罰的故事,激發出新的追尋和期盼,是人類開拓視野,串連古今的機會。 名人推薦 陳國棟(中研院史語所研究員) 朱和之(歷史

小說家,著有《逐鹿之海》《樂土》《風神的玩笑》) 專文導讀 各界推薦 作者的文筆好,因此雖然不是小說,但是讀者卻依然得到閱讀小說的樂趣。還有,他謹守歷史學的規矩來寫作,於是讀者還可以藉此認識歷史事實。麥克‧戴許隨時把他的敘事置回當時荷蘭的社會、經濟、哲學與宗教背景。他不只是講一個悲慘的故事、一些人物和他們的遭遇,他也提供讀者十七世紀初年荷蘭歷史的簡易描述。他的書反映了荷蘭社會與航海生活。——陳國棟(中研院史語所研究員) 本書作者麥克‧戴許以犯罪鑑定般的細心、耐性與推理,從千頭萬緒的資料中重建了巴達維亞號的航程,以及叛變過程的諸般細節。…對臺灣讀者而言,在有如真實版《蒼蠅王》

的傳奇故事之外,我們還能從這本書清楚窺見荷蘭的歷史脈絡,並且認識到VOC前來亞洲經營的鋩鋩角角,進而對其在臺灣的活動形成參照。——朱和之(歷史小說家,著有《逐鹿之海》) 流落荒島的倖存者、凶殘的異端分子、具有領袖魅力的精神變態者:這三者在一六二九年荷蘭商船「巴達維亞號」撞上珊瑚小島後交織出一樁慘劇……戴許以其生花妙筆描述人們如何集體墮入野蠻境地,以一絲不苟的研究為依據,寫下此書。——《紐約時報》 《巴達維亞號之死》讀來引人入勝……別以為作者耽溺於細述這些慘劇裡聳人聽聞的行徑,或者沉迷於大篇幅著墨女性倖存者被迫獻出身體所經歷的苦難。其實作者如實呈現他在荷蘭東印度公司檔案資料和澳洲境內

研究數年所收集到的證據,不虛構,也不美化。細心選汰和整理親身見證者的記述……精彩重現了倖存者如何陷入無法無天的狀態。用心撰寫的注釋,為正文提供了詳細的出處,更添本文的精彩。——《泰晤士報文學增刊》 十足扣人心弦……戴許找到一個情節豐富精彩、足以讓任何人愛不釋卷的故事……他筆下科內里斯的罪行,叫人害怕又令人著迷。他的殘忍行徑叫人不忍卒讀,又叫人不讀完不甘心。這些年我所讀過的歷史書,沒有一本如此讓人覺得身歷其境。——《國家地理冒險》(National Geographic Adventure) 「引人入勝的敘事,以紮實的研究成果為本,比任何虛構性作品更生動呈現筆下人物和地方,情節之精彩

叫人讀來欲罷不能……《巴達維亞號之死》說明了寫得好且有深厚研究為依據的歷史書,如何讓當今時興的虛實交雜作品失去容身之地。——《澳洲人報》(The Australian) 一流的說故事功力,敘述十七世紀荷蘭的生活樣貌……讀來猶如驚悚小說,充滿讓人想一頁頁讀下去的情節。——《墨爾本信使太陽報》(Melbourne Herald-Sun) 比起近來大部分被視為驚悚小說的作品,這是更出色許多的驚悚小說。——Jonathan Yardley,《華盛頓郵報》

論中國大陸海上民兵從事干擾活動爭議之研究

為了解決澎湖 海事 航 管 科 的問題,作者鄭如意 這樣論述:

中國大陸近年來大量動員沿海漁民與漁船組成「海上民兵組織」,該組織同時接受各級地方政府與軍事體系的「雙重領導」,依中國大陸國內法界定,「海上民兵」僅為解放軍的助手或後備力量,非一般正規武裝部隊;然在現有國際法框架下,不論其身分、船舶屬性皆無法準確定位與規範,以致其行動處於法律的模糊地帶。此優勢可避免狀態升級成軍事衝突,因此,海上民兵多被運用在與周邊國家海上對峙的第一線,於有爭議島嶼和專屬經濟海域附近集結、宣示主權、騷擾他國船舶及阻擋航道,進行低強度的干擾行動,影響並破壞周邊國家海上的區域安全,達到中國大陸所望的政治及軍事戰略目的。是以,「海上民兵」之法律地位具灰色地帶難以一概論斷,故而本文從其

干擾活動的行為類別進行探討,細究其發動的目的、依據、內容以及方式,有無違反現有國際條約、國際習慣法,或產生危及國家和平及國家安全之威脅,復就近年來海上民兵實踐案例以觀,探討其在南、東海引發之「灰色地帶衝突」,所衍生美國與日本的不同法律評價與應處模式。最後就我國面對海上民兵從事干擾行為之應處進行探討,在我國管轄之不同海域,分析行為所適用之相關法律和闕漏之處,並嘗試探討、擬制想定狀況,及機關間之協調與執行措施。希冀我國審視局勢可能將更加嚴峻之風險,積極統合海軍與海巡同步修訂相關作法,適當授權海上執法機關或軍隊,俾確保任何情況均能緊密合作、充分處置,以完善的預警及防衛機制,共同維護國家安全。

澎湖 海事 航 管 科的網路口碑排行榜

-

#1.澎湖科大學首頁– Bransbury

學術經歷: 現職:國立澎湖科技大學(原澎湖技術學院、澎湖海事管理專科學校) ... 第一名狂賀航管四甲邱云屏同學榮獲國立海洋大學運輸科學系碩士班甄試. 於 www.bba34.me -

#2.國立澎湖高級海事水產職業學校

100-103級校友餐飲科、食品科、航管科快來看看有沒有您? 還有還有… 最特別的100輪機學長表演呢~~ #澎水啦啦隊比賽#高一高二回憶. Photos from 國立澎湖高級海事水產 ... 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#3.國立澎湖科技大學人文暨管理學院錄取分數

航運管理系, 招生名額, 複試人數, 篩選標準權重, 最低篩選分數. 106年度, 6, 30, 國文x2.00、英文x2.5.00、數學x2.00、社會x1.00、自然x1.00, 60. 於 university.1111.com.tw -

#4.澎湖海事圖書館二樓, Penghu (2021) - Locanfy

澎湖海事 圖書館二樓in Penghu - Phone Number ,Contact Address, Maps Reviews and Ratings. ... 0.01 Miles Away; 澎湖海事航管科電腦教室 於 locanfy.com -

#5.澎湖海事水產職業學校全球資訊網 :: 高中高職資訊通

校史簡介·本校校長·校徽校歌·行政組織·設校目標.,普通108年四技二專甄選入學招生學校資料查詢系統,2019/2/18;普通[賀]航管科3連霸 ...,. 澎湖海事水產職業學校一名36歲 ... 於 highschool.moreptt.com -

#6.國立澎湖高級海事水產職業學校航運管理科課程地圖

具備商業所需. 的基本技能。 3.具備資訊科. 技運用及商業. 經營管理能. 力。 4. 具備商業創. 新、適應環境. 變遷及專業精. 進的能力。 5. 具備現代化航. 運作業應用能. 於 courweb143.tchcvs.tc.edu.tw -

#7.海事水產類技藝競賽澎水選手勉勵期許好成績 - 澎湖日報

今年海事水產職類技藝賽,漁業科、航海科、養殖科、輪機科、航管科及食品科參加海事類技競賽,參賽的種類計有水產食品職種、輪機職種及船舶機電職種、 ... 於 penghudaily.blogspot.com -

#8.機關名稱:國立澎湖高級海事水產職業學校 - 王向榮(Ronny ...

日期 類型 代碼 20220331 決標公告 PS‑3111014 20220330 公開取得報價單或企劃書公告 PS‑3111015 20220330 無法決標公告 PS‑3111013 於 ronnywang.github.io -

#9.林光催生海事職校航管科納產業特殊需求類科補助通過 - 沛榮

... 海事職校航管科招生受少子化等影響,這幾年來的招生,逐漸處於弱勢;於是,從一○九學年度開始,已分別捐款給基隆、澎湖、蘇澳及東港等海事職校航 ... 於 www.pacific-concord.com.tw -

#10.國立澎湖科技大學航運管理系

進入航管系系網. 於 stm.npu.edu.tw -

#11.東港海事輪機科分數

東港海事輪機科分數情報,建議唸輪機、航管、電子,以後出路會較好,當然不是說其他科不好,但那三科以後可以轉的範圍較大。 至於升國立科大 ... 於 needmorefood.com -

#12.國立澎湖高級海事水產職業學校免試入學錄取名單@ 澎湖日報

航管科 :陳亮智︵吉貝︶、郭琳鈺︵將澳︶、薛明妮、黃珮蓉、莊舒凌、莊婉伶︵中正︶、張晶晶︵西嶼︶、王惠敏︵澎南︶、呂@ 澎湖日報提供澎湖每日在地新聞、時事專欄 ... 於 blog.xuite.net -

#13.港龍2 員;華航3 員;長榮10 員; 立榮2 員;遠東13 員 - 中華科技 ...

中華科大航管系106 學年錄取航空公司大四全年實習 ... 管三乙葉昇豪. 遠東航空. (馬公站). 澎湖海事學校. 資訊科. 管三甲廖經豪. 遠東航空. (訂位中心). 治平高中. 於 ab.hc.cust.edu.tw -

#14.高普考航運行政 科目與工作介紹 - 公職王

航運行政─ 適於發揮航管專業的類科. 有一身航海運營的專業卻在職海漂泊,能在公部門找到適合的工作嗎? 「航運行政」,對航運相關科系生極為有利,專業科目學有專精, ... 於 www.public.com.tw -

#15.航運管理科 - 國立澎湖高級海事水產職業學校全球資訊網

普通 108年四技二專甄選入學招生學校資料查詢系統, 2019/2/18. 430 ; 普通 [賀]航管科3連霸,107年海事技藝競賽「冠軍」,7名選手全數獲獎!! 2018/11/8. 449. 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#16.海洋職業生涯FUTURE

輔機穩定運轉,使船舶能安全的航. 行於海上。 海事群科之學習內容. 01.2. 科別 ... 國立澎湖海事. 私立中華商海. 航海科. 國立高雄科技大學. 五專部航海科. 於 tmec.ntou.edu.tw -

#17.高中免試入學放榜澎湖區錄取率達99% - 社會 - 中時新聞網

105學年度澎湖區高中學校免試入學放榜,共錄取925位,馬公高中452位, ... 漁業科各35位、餐飲管理和水產食品科各65位、航管科68位、輪機科69位。 於 www.chinatimes.com -

#18.全臺首創海事水產職業試探中心前鎮國中高掛魚旗正式啟用

商業管理」職探新航線航航滿載。 包括教育部政務次長范巽綠、高雄市教育局長吳榕峯、前鎮國中. 校長梁華蓁、澎湖海事水產學校校長謝旻淵、復華中學校長詹耀宗、. 於 ocean.kh.edu.tw -

#19.金門農工漁業科

國立海事高職. 海事暨水產群科中心學校(東港海事) · 海大附中 漁業科. 蘇澳海事 漁業科 · 澎湖海事漁業科. 海洋、休閒、觀光、遊憩、運動. 海洋休閒觀光類科 ... 於 fisheryweb.droppages.com -

#20.[高中] 澎湖海事水產職校教師甄試- 看板studyteacher - 批踢踢 ...

... 科) 代理老師缺11名(數學、食品科、輪機科、汽車科、體育、電子科、餐飲科、美術、 航管科) 詳細內容請看學校網頁簡章國立澎湖高級海事水產職業學校. 於 www.ptt.cc -

#21.全國海事水產技藝競賽澎水勇奪2冠1亞3季

於昨日澎湖海事此次競賽成績各單如下: 一、團體成績:1.輪機職種:冠軍。2.航管職種:冠軍。3.航海科種:亞軍。4.漁業漁業:季軍。5. 於 y6uoz4.typepad.com -

#22.國立澎湖高級海事水產職學校107 學年度教室及升旗位置圖

音樂室. 韻律教室. 廁. 廁. 學務處. 教官室. 1F. 團輔室. 放心室. 輔導室廁. 廁. 視聽教室. 護理室交安室. 2F. 會計教室電腦教室2 儲藏室廁. 廁. 航管科辦公室. 於 ws.wda.gov.tw -

#23.培育海事人才航港局祭免學雜費方案 - 自由時報

航 港局表示,為減輕經濟弱勢家庭負擔,提供基隆高級海事職業學校、澎湖 ... 蘇澳高級海事水產職業學校等校的航海、輪機科等產業特殊需求類科學生免學 ... 於 news.ltn.com.tw -

#24.【最HOT教授】高科大俞克維耕耘海事育才無數- 大學校園| 大學問

以一句話為海事職涯發展劃下終極目標,從事海事教育長達30年, ... 有養殖系、食品系,甚至航管系,從多樣的類科,一窺大海多元、有趣又專業的內涵。 於 www.unews.com.tw -

#25.澎湖海事航運管理科 - Facebook

「澎水100歲生日!!!」 我們航管科(歷經水產經營科)也57歲囉~. 期待已退休或仍在各行各業打拼的校友們 ... 於 www.facebook.com -

#26.108學年度王洸航運獎學金 - 海空物流與行銷管理系

四、108學年度王洸航運獎學金海事院校,航海、輪機、航管科系分配名額如下:. 國立臺灣海洋大學:四年制輪機 ... 國立澎湖科技大學:四年制-航運管理系、行銷與物流管理. 於 aslm.tumt.edu.tw -

#27.國立澎湖科技大學- 航運管理系|111學年度四技二專甄選入學 ...

*說明:. 以上資料摘自111學年度四技二專甄選入學招生簡章各校系科組學程甄試方式內容,詳細甄 ... 於 www.techadmi.edu.tw -

#28.蔡曉娟

蔡曉娟. 學歷國立澎湖專校航管科中國文化大學觀光事業學系中國文化大學觀光事業研究所曾任中國文化大學觀光事業學系助教中國文化大學海青班觀光科講師中華商業海事職業學校 ... 於 www.ycrc.com.tw -

#29.Phmhs 澎湖海事2019 Yearbook | PDF - Scribd

69 學年度, 校名奉改為「台灣省立澎湖高級海事水產分發揮職業教 ... 航運管理水產養殖水產食品電子科主航管科技食品科技汽車科技電子科技 於 www.scribd.com -

#30.航運管理科 :: 全國運動場館資訊

全國運動場館資訊,133. 置頂110學年度四技二專「甄選入學」招生學校資料查詢系統, 2021/4/16 ... 普通[賀]航管科3連霸,107年海事技藝競賽「冠軍」,7名選手全數獲獎! 於 stadium.iwiki.tw -

#31.國立澎湖高級海事水產職業學校2017年招標案件列表 - 台灣採購 ...

106年社團樂器採購(PS-2106012), NT$170,000.00. 106年度澎湖本島租車, NT$219,900.00. 106年航管科及輪機科學生實習交通接送, NT$172,144.00. 106年教學游泳池救生員 ... 於 www.taiwanbuying.com.tw -

#32.國立東港高級海事水產職業學校

2022/05/25, 【最新消息】, 國立東港高級海事水產職業學校, 航管科111年度繁星入學榜單~~~管三甲陳冠霖錄臺灣科技大學企業管理系~~~管三乙潘姿諭錄取屏東大學財務金融 ... 於 www.tkms.ptc.edu.tw -

#33.航管-以畢業生的角度看澎科 - 國立澎湖科技大學板 | Dcard

其他科系我不知道,但航管的學生都滿會讀書的,競爭力很大(至少我們這屆 ... 大一的時候就會有一票人轉學(因為無法適應澎湖生活),然後再補一票轉 ... 於 www.dcard.tw -

#34.國立澎湖海事水產管三甲林德福老師網頁 - 優學網

01-25 16:42 林德福 國稅局相關活動、航運企業專題講座.d... 01-25 16:42 林德福 航管科特色招生宣導.docx. 01-25 16:41 林德福 航運管理科簡介.pptx ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#35.林光教授推成功爭取高職航管科納入產業特需類科補助最新消息

林光教授推動海事教育不遺餘力,成功爭取高職航管科納入產業特需類科補助, ... 已分別捐款給基隆、澎湖、蘇澳及東港等海事職校航管科,每個航管科新 ... 於 www.maritime.org.tw -

#36.2022年海事標案查詢

交通部航港局 · 111、112年度海事事故 ... 國立澎湖高級海事水產職業學校 · 110年本校食品科 ... 110學年度第1學期各職科教科書財物採購案(含分項一、二). 2021-08-04. 於 pcc.mlwmlw.org -

#37.Home > 全國高級中等學校及五專資訊網> 屏東縣技術型高中(高 ...

全國海事類技藝競賽雙料冠軍,航管科獲團體第一名(個人賽1.2.3.7.8名),輪機科獲 ... 高雄科技大學、國立臺北護理健康大學、國立屏東大學、國立澎湖科技大學等8人。 於 highschool.ttvs.ntct.edu.tw -

#38.實習處| 教育部專案計畫 - 國立蘇澳高級海事水產職業學校

各科. 109年青年教育與就業儲蓄帳戶方案. 各科. 109年度獎勵高中生從農方案. 輪機科、養殖科、漁業科. 109年老舊實習場域翻新再造計畫. 漁業科、航管科. 於 www.savs.ilc.edu.tw -

#39.教育學習補習資源網- 澎湖海事的評價費用和推薦,EDU.TW

TW、FACEBOOK、YOUTUBE和蔡阿嘎這樣回答,找澎湖海事在在EDU. ... 澎湖海事在澎湖日報/ 城市科大機械系與澎湖海事汽修科師生挽袖做公益的評價 ... 澎湖海事航管科 ... 於 edu.mediatagtw.com -

#40.澎湖海事百年展風華千名校友重溫回憶| 地方 - 中央社

國立澎湖高級海事水產職業學校今天舉辦「澎水榮光百年風華」活動, ... 推出百年校慶紀錄片發表、校友回娘家、各科世紀風華展館、時光憶廊展、校友大 ... 於 www.cna.com.tw -

#41.澎湖海事養殖 :: 全台運動場/體育館

全台運動場/體育館,澎湖海事水產職業學校一名36歲英文女老師,澎水資訊網,澎水資訊科,澎湖海事航管科,澎水教師,台南海事官網,澎湖免試入學名單,海事學校科系. 於 stadium.idatatw.com -

#42.作品查詢 - 中學生網站

類別 區域 縣市 學校名稱 年級 科別 班級 作者 名次 其他類 高二區 澎湖縣 國立澎湖海事 三年級 輪機科 甲班 廖○○; 廖○○; 葉OO 入選 其他類 高二區 澎湖縣 國立澎湖海事 三年級 餐飲科 乙班 蔡○○ 甲等 其他類 高二區 澎湖縣 國立澎湖海事 三年級 航運管理科 甲 蔡○○ 入選 於 www.shs.edu.tw -

#43.澎湖海事產學專班對抗低起薪 - 人間福報

像是目前就讀台灣海洋大學的吳倚萱,就是在老師輔導下,利用就讀澎湖海事航管科的三年時間考取網頁設計、會計、電腦軟體等十七張證照,不但讓她藉此保送台灣海洋大學, ... 於 www.merit-times.com -

#44.澎湖海事航管科職場體驗呂英周與師生相見歡

摘自澎湖日報國立澎湖海事109學年度第二學期航管科職場體驗,4月中旬由林德福科主任與學生到高雄,學生參訪了陽明海運高雄分公司、擴洲報關行、高雄讚 ... 於 data.motcmpb.gov.tw -

#45.航運管理科

... 等專業管理技術,同時強化學生的國際觀與外語能力,以因應經貿自由化的國際趨勢,進而增強航管產業與國家未來於航管相關事業的國際競爭力。 澎湖海事航運管理科. 於 capitaletorino.it -

#46.study_6c58a42a1d7b6fbbbe4da...

國 立 澎湖海事水產職業綜合職能科. 十二年國教課綱前導學校第二階段教師知能研習. 研習時間:107.12.18〈二〉16:20—18:10; 研習地點:航管科4樓專業教室 ... 於 special.moe.gov.tw -

#47.海運安全整體研析及管理策略研究計畫 - 第 172 頁 - Google 圖書結果

海事 職業學校:基隆及澎湖海事職業學校航海科,基隆、澎湖、東港、蘇澳海事職業學校輪機科學生在校就讀。 ... 須參加交通部航港局規定之補強訓練,加強專業知識。 於 books.google.com.tw -

#48.離岸風電水下技術研發(2/4)規劃專業海事工程人員訓練(2/4)

依此推算,每年提供船舶運輸業船員人才,一等船副約 130 人,一等管輪約 125 人, ... 所國立學校:基隆高級海事職業學校、澎湖高級海事水產職業學校、東港高級海事水產職業 ... 於 books.google.com.tw -

#49.教育家部落格人物典範第一位師鐸獎海事教育者俞克維 - 教育部

兪克維說,從誤會開始,但在海洋大學裡,他看見了海洋的多元與豐富,「學校包含不同樣態的海洋學科領域,除了航海系,還有養殖系、食品系,甚至航管系,從多樣的類科, ... 於 www.edu.tw -

#50.海事暨水產群科中心- 教材教法 - 技術型高級中等學校課程推動 ...

澎湖海事 養殖科懸浮式紫菜養殖研習成果分享. 108. 教材教法 ... 簡述飛航安全與船舶安全中錯誤鏈(Error Chain)之形成與定義 (海大附中-蔡金城). 於 vtedu.mt.ntnu.edu.tw -

#51.國立澎湖科技大學- 航運管理系|技訊網2022 - 技專校院招生 ...

引導航管學生具備實務應用能力、專業知識與創新能力、溝通表達與團隊合作能力、 ... 管理系統、SIMMOD 機場模擬系統等多項航管專業實務營運系統設備與專業電腦教室。 於 techexpo.moe.edu.tw -

#52.澎湖民間傳說故事(上、下) - Google 圖書結果

茶油學校:澎湖海事管理專科學校指導老師:姜佩君科別:夜航管一組員:欧美芳 87208008 陳佳秀 87208013 顏秋婷 87208014 呂佳紋 87208015 X 87208031 地方代誌 3 士澎湖 ... 於 books.google.com.tw -

#53.技職體系航運管理科系專業課程學習特性之探討 - nhuir

之實務需求能力著手,並回顧航管科系專業課程發展之概況,以及整理國立高雄海洋科. 技大學、國立澎湖科技大學及台北海洋技術學院三校之課程規劃,確立技職體系航運管. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#54.京侖旅行社有限公司

京侖旅行社有限公司,統編:24270263,地址:澎湖縣馬公市樹德路2之5號1樓. ... 招標單位: 國立澎湖高級海事水產職業學校 ... 106年航管科及輪機科學生實習交通接送 於 www.findcompany.com.tw -

#55.澎湖海事全國技藝競賽5金盃1亞軍2季軍 - alexrydr

... 海事水產類科學生技藝競賽,競賽7個職種經過了激烈的競賽後,澎湖海事學生脫穎而出,榮獲得團體3冠軍、1亞軍、2季軍,個人冠軍2名航管及輪機, ... 於 alexrydr.blogspot.com -

#56.中華航運學會決補助4高職航管科 - 奇摩新聞

中華航運學會決補助4高職航管科 ... 金,由該會給予國立基隆海事、國立東港海事、國立蘇澳海事、國立澎湖海事等四校航管科各每年五萬元高職航管科科務 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#57.歡迎光臨 - 國立澎湖科技大學航運管理系

狂賀航管四甲余沛宜同學榮獲國立台灣海洋大學航運管理學系碩士班甄選第七名 ... 於 203.68.252.141 -

#58.中華航運學會建立業界導師指導機制20201209 台灣新生報航運版

國立海大附中、國立東港海事、國立蘇澳海事、國立澎湖海事等四校航管科應提供其擬定符合該獎助金性質辦法至該會審議,通過審議後每校至多核給五萬元為 ... 於 tssp.neocities.org -

#59.澎湖科技大學航運管理系

航管 系期末大會. 航管系系運動週. 校史[]. 1991年:成立國立高雄海洋專科學校澎湖分部,設水產養殖科,航運管理科。; 1992年:增設航運管理科二 ... 於 visitebigjohn.it