澎湖 海岸地形的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦臧振華,劉益昌,李匡悌寫的 臺灣史前史專論 和林勃攸的 跟著節氣吃海鮮:從魚市場選購╳清洗與保存各式魚類╳70道海鮮料理都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自聯經出版公司 和帕斯頓數位多媒體有限公司所出版 。

國立臺灣大學 海洋研究所 宋國士所指導 羅書韻的 水下文化資產調查案例分析與比較研究 (2020),提出澎湖 海岸地形關鍵因素是什麼,來自於水下文化資產、水下考古、水下目標物偵測、海洋地球物理調查、側掃聲納。

而第二篇論文淡江大學 課程與教學研究所碩士在職專班 張雅芳所指導 黃明淑的 環境倫理融入海洋教育之行動研究 (2020),提出因為有 行動研究、環境倫理、海洋教育的重點而找出了 澎湖 海岸地形的解答。

臺灣史前史專論

為了解決澎湖 海岸地形 的問題,作者臧振華,劉益昌,李匡悌 這樣論述:

臺灣本島正式進入文字歷史的時間晚到1620年代,荷蘭人在臺南建立熱蘭遮城(Zeelandia),逐步統治南部臺灣。西班牙人在基隆、淡水建立聖薩爾瓦多城(San Salvador)與聖特多明哥城(Santo Domingo),統治北部臺灣,使得局部區域進入文字紀錄的歷史。臺灣的考古學者,大都將此一階段以前稱為史前時期。 《臺灣史前史專論》代表臺灣考古學界近10年左右部分研究走向,主題包括史前交通與交換體系、文化變遷、遷徙與適應、生業型態、遺址形成與土地利用、聚落與氣候變遷、史前社會認同、陶器社會意義等不同研究議題。由於主題是臺灣史前史,因此本書主要圍繞臺灣以及從臺灣

出發的東南亞、太平洋區域,可說是廣域的南島民族區域,也可以是臺灣史前史的延伸範圍。

澎湖 海岸地形進入發燒排行的影片

#art #inkart #painting

龍洞岬灣是台灣北部規模最大的岩場,因為整個海岸地形如蟠龍捲曲纏繞,從龍頭到龍尾就像一道弧形,形成洞穴般的港灣,故稱「龍洞」,而此作正是描寫該處最引人入勝景觀的代表作品之一,現為私人收藏。

【實景‧虛境‧真山水 梁震明的墨色台灣】

國立成功大學歷史系所美術史教授 蕭瓊瑞

梁震明的細筆山水,是戰後台灣水墨現代化運動中,從材料學與物象學一路切入而獲得具體成果的代表性藝術家。

1971年次的梁震明,並未經歷台灣1960年代的抽象水墨風潮,也未能得見1970年代的鄉土運動,在他稍稍懂事的年代,台灣已經進入1980年代的美術館時代,而在裝置、數位,乃至行動多元蹦發的90年代,他卻獨獨選擇了以看似最為傳統的毛筆水墨,作為創作的工具和媒材;這似乎和他作為「外省第二代」、且出生成長於被視為具有濃厚「眷村」特質的高雄岡山,有著一定的關聯,而在學校擔任工友、獨身撫養三個小孩的父親,更是引導、支撐他孤獨奮鬥、精勵上進的重要支柱與力量。

國小畢業,在韓永、李春祈等老師的啟蒙下學習水墨畫,一路從國中美術班、高中美術班,在1991年考入校區仍在蘆州的國立藝術學院(今國立台北藝術大學)美術系,師事李義弘(1941-)與林章湖(1955-),也正式展開了他水墨繪畫的探研之旅。

1993年,他以碎筆萬點的手法,表現台北草山、九份地方的芒草,呈顯一種荒蕪與孤獨的美感,開始了他「水墨台灣」的系列創作,也引起了眾人的注目。1994年,他除了獲得該系系展水墨組第一名的成績,同時也獲得了馬壽華獎學金,及張穀年獎學金第一名;隔年(1995),再獲張穀年獎學金第一名,及劉延濤獎學金第一名,這些傳統水墨畫家的獎學金頒給,在在肯定了梁震明在傳統水墨方面的用心與成果。不過,如果更深入地考察梁震明在這段學習過程的面向,便可以發現他自我要求的廣度與深度,包括在中國美術史、佛教史、器物史,及日本膠彩畫的多方學習;1996年,更獲得慈濟藝術類美術理論組的獎學金。

這一切的努力與成績,反映了這位年輕的水墨研習者,顯然不願拘限於傳統水墨的窠臼,意圖尋找出另一條更為寬廣而深入的路徑。他曾說:「倘若我們將水墨視為單純的一種材質,那麼其屬性是否該被深入的探討。因為我們對這些材質的認知,經常來自傳統的規範,而較少本我的分析、推理與判斷。當我們對眼前的任何事都視為理所當然的時候,缺乏進一步的思辨,就會矇蔽自我的智慧,如果僅是相信前人的體略,卻沒有去思索其背後所隱藏的道理,蕭規曹隨般的跟隨其步伐,必然無法超越他們的成就,提出更有開創性的見解。」

在大學時期全方位的學習,以及短暫的中學教職後,1999年,梁震明重回母校,進入美術創作研究所進修,並在李義弘老師的指導下,展開「墨與黑」的材料研究,完成〈墨與黑的創作思辨〉碩士論文。

這個階段的研究,從材料學的角度出發,梁震明徹底地分析了中國水墨的墨色與西方繪畫顏料中的黑色,兩者間的不同。除了材料屬性上,墨所含的碳粒較細,色調固定,黑則較粗,亦會因成分不同而有不同的色調變化;更指出:在前人的使用觀念上,墨是重寫,黑則是畫,因此,在東方的藝術發展中,才發展出「書畫同源」的概念。(註1)

這種看似純粹材料學的研究角度,其實正是梁震明徹底掌握創作材料,同時也為自我畫類定位的一種深沈反省;因此,他說:「墨屬於廣義的黑色顏料,無論作品中是否用墨,現今的情況下依然會被視為水墨畫,如果創作者未曾提示的話,況且『近墨者黑』,所以也無所謂畫類定位的問題;而畫類的定位,只是方便溝通的一種狹隘界定,而這種界定不盡然等於創作者認知的界定,唯有模糊或是衝撞這種材料界定,才能獲得無限的可能。」(註2)

又說:「水墨的傳統是一種時空背景下逐漸發展而成的,但如何讓充滿西式視覺經驗的當下觀眾,重新認識水墨的當代價值,這樣的採用,正是覺醒下的選擇。」(註3)

2002年,他就以「墨與黑的創作思辨」為題,推出研究所畢業展於台北羲之堂。那些綿密素樸的墨

點,烘染出層次豐富、形式多變的台灣山脈、岩石,擺脫中國古老的山水意象,直接從台灣的自然切入,那是親眼所見、心中有感,沈澱為生命情緒的一部份。而畫面豐富的層次,正是他研究所時期媒材研究的具體成果,為了對各種知名古墨的掌握,他曾走訪中國蘇州姜思序堂、周庄、上海、 _杭州、安徽歙縣胡開文墨廠及黃山等地,更自製各種不同材料的墨條,包括:石榴、檳榔心、杜仲皮、燈草、桐油……等,逐一試用,甚至製成色票,相互比對。

研究所的畢業展,也引發了藝評界的注目,以「層層染點.古墨新研的樸實路線」(註4)來形容他。

梁震明,畫如其人,人如其畫,那種樸實、綿密的風格,也展現在他為學求藝的生活態度上。研究所畢業後,在原有論文的基礎上,全力深入、持續探研。2003年,他又完成並發表〈日製液態墨的材質特性及使用方法之研究〉一文(註5),這是將當時台灣市售的33種日製液態墨進行試用及比較,得出多點特性,並發現指出:日本廠商所製的液態墨,主要是適合日本書畫界的創作觀點而生產的;因此,使用者的認知與選擇,才是主導這些墨品材質特性的關鍵因素。

歷經五年的研究、整理與擴展,終於完成《墨色的真相》一書,由國立編譯館補助出版。其中涵蓋的主題,包括:歷代畫家使用墨與黑及相關材料之種類說明、墨與黑之相關著作介紹、固態墨、液態墨及黑色顏料的製作工序及流程比較、中國歷代製作固態墨的流程分析與介紹、歷代文獻關於墨與黑之製作流程及概念的探討、歷代畫家使用墨與黑之方式及邏輯的比較、材質特性與使用方法及概念之關係研究等。《墨色的真相》可說是當代畫壇在材料研究上最具典範性的成果。

梁震明是以學術研究的態度面對創作,一如民初畫家黃賓虹的耗費巨大精力整理歷代畫論,彙編成《歷代畫論叢書》,也增美自我的創作。

梁震明的研究精神也展現在他獲得國藝會補助、與廣興紙寮合作撰成的〈中性紙材開發與成效研究〉(2005),及走訪全台三百多座廟宇,拍攝近萬張照片的「台灣寺廟龍柱造型之研究」(2006-2010);後者於2010年,由國立編譯館補助出版。

回到創作本身,2002年北藝研究所畢業後的這段時間,顯然是一個重整、深入整備的階段。2004年任教台中僑光技術學院,往返途中,經常前往苗栗後龍外埔拍攝海邊石滬;而在一個偶然機緣下,更接下了全台茶山之旅的拍攝工作,走遍了梅山龍眼林、鹿谷大崙山、大禹嶺、梨山,和嘉義石桌等地,對台灣的山林有了更深入的觀察、感受與瞭解。

事實上,2001年春天,梁震明就有機會首登大陸黃山,這是多少水墨畫家歌詠描繪的聖山,古松、奇峰、雲霧……,自然也給予梁震明極大的震撼,但他說:「雖有千景可選、奇石可畫,但無法長居,總有著霧裡看花難以動筆的感覺。」

2007年,梁震明轉任國立台南藝術大學藝術史系教職,也將生活重心轉回創作本身。2009年的「黑色的覺醒」個展,正是這個階段創作的一次總結。〈綠草黑世界〉(1995-2009)、〈黑葉下的台南孔廟〉(2008)、〈黃昏下的黑山〉(2009)、〈聳立在一片山巒的黑岩〉(2009),都是這次展出的幾件重要作品;在較為逼近的構圖取景中,呈顯樹葉、草叢、山岩、雲氣的豐美質感。這是梁震明在大量的照片分析下,捕捉現場的感受,以格物致情的方式所逼視出來的一種幽情,純粹畫景,空無一人,帶著一份深沈的孤寂與寧靜。

2010年,長期以來的精神支柱,父親病逝於高雄榮總,讓梁震明對生命有了新的體悟。經歷一段「無名虛相」的抽象水墨山水創作,撫平了失怙的心靈創傷;2012年的「海景」系列,重新回到細筆寫實水墨的路向,但畫面大為開朗,甚至加入了較多的色彩運用。

原來自2008年以來,梁震明便被澎湖特殊的自然景緻所吸引,節理分明的玄武岩,加上海天一色的開闊氣象、孤立海隅的小島、白色的沙灘…….;此後,他多次前往澎湖探訪,走遍七美、望安、桶盤,及目斗嶼、姑婆嶼……這些南北列島,也重訪宜蘭頭城、龜山島、屏東墾丁、旭海,及貢寮龍洞、南澳粉鳥林,和台中梧棲高美溼地,更不必提及自學生時代就經常和師長前往的北海岸淡水、石門麟山鼻、老梅等地。此外,也前往日本沖繩座間味島、古宇利島、瀨底島及石垣等地,比較不同文化下的自然景觀。

梁震明的創作取景,完全是以一種幾近物象學研究的科學手法,現場寫生不是他的創作形態,部份的速寫只在記錄某些必要的重點。遍遊這些景點,甚至重複多次的前往,主要是在收集相關的圖像和豐富自我的體驗,景色的記錄則以攝影取代,每次的前往,都經事先周詳的規劃,即使是相同的地點,也會有不同的路線和時段,因此景緻總是不同,或是晴、陰、冬、夏,或是晨起、夕歸,或是徒步、搭船,甚至動用空拍機等。梁震明的創作,帶著高度學術研究的心情,雖寫實景,但回到畫室,則是進行周密的草稿模擬及意象推演,反覆推敲,不斷思辨,務求達於虛凌、超越的意境。

2011年及12年的「海景意象」展,梁震明在以往以墨色為主體的畫面中,加入大片的色彩,這些色彩帶著稍顯誇張、鮮艷的高彩度,反而呈現了某種夢幻的意境;某些作品甚至直接以金色表出,或是紙張的金,或是顏料的金,但當轉化成物象的金,反而虛幻成視覺情感的金,那是一種純粹心象的金,實景、虛境,才是梁震明心中追求的真山水。

2014年展開的「千岩萬語」系列,回到山岩海石的細部描繪,積細成多,氣象浩瀚,以千岩寄寓萬語,是藝術家應物抒懷的本心,部份畫面加入細線的方格分割,益增非實境的畫面效果。

2015、16年的近作,在尺幅上更為開闊,他辭 _教職,專職創作,畫面的細筆寫石(寫實),幾如僧人的抄經,一筆一念、一劃一覺,梁震明的作品,也因此呈顯接近宗教般的凝定與寧靜。

中國近千年的水墨繪事,在近代而有「學」「藝」分途的隱憂,但在梁震明的身上,我們喜見高度學術研究的精神,如何貫穿、滲透在他的創作之中。戰後1960年代啟動「現代水墨」運動,曾以「革中鋒的命」的自動性技法,翻轉民初或日治以來,以寫實「改革」寫意的路徑,開展出一片暢意淋漓的抽象風潮,中經幾近照相寫實的鄉土水墨,落入寫景不寫情的機械操作。1970年代出生的梁震明,從台灣制式的學院體制中,一路走來,在深沈、穩健的學術操作中,重建了古典水墨的結構與質地,卻同時展現了現代宏觀與微觀兼具、客觀寫實與主觀虛境並呈的絕妙視野,堅實、蒼茫中,透露著一股孤獨、傲然的真氣。那是梁震明特有的墨色台灣、現代山水,隱隱承續著自余承堯(1898-1993 )、夏一夫(1925-2016)一路以降的密實水墨傳統,也是李義弘開創的材料學與物象學研究最耀眼的傳人。

註釋:

1 梁震明〈黑色的覺醒――梁震明創作自述〉,《藝術收藏+設計》25期,頁132,台北:藝術家出版社,2009。10。

2 同上註,頁133。

3 同上註。

4 參見黃寶萍〈梁震明:層層染點.古墨新研的樸實路線〉,《藝術家》326期,頁236-239,台北:藝術家出版社,2002.7。

5 收入《中國水墨藝術之回顧與前瞻:2003研究生學術研討會論文集》,頁172-183。

【梁震明簡歷】

國立台北藝術大學美術創作研究所畢業。

曾任國立台南藝術大學藝術史系及東海大學美術學系講師。

個展12次,國內外聯展30餘次。

作品曾在香港蘇富比、羅芙奧及沐春堂拍賣成交。

著作「墨色的真相」與「台灣寺廟龍柱造型之研究」獲國立編譯館出版刊行。

現為羲之堂代理之專職水墨畫家。

梁震明臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/inkliang/

梁震明痞客邦:http://tom20030208.pixnet.net/blog

梁震明IG:https://www.instagram.com/liang_chenming_art/

水下文化資產調查案例分析與比較研究

為了解決澎湖 海岸地形 的問題,作者羅書韻 這樣論述:

由於具備優秀的離岸風場開發條件,臺灣海峽成為近年綠能政策與風電相關產業發展的焦點。然而臺灣海峽長期做為水路運輸的要衝,頻繁的海上活動在這片海域留下了大量足跡,各項考古證據與歷史資料皆顯示此處可能藏有大量尚待發掘的人類活動遺存。因此,如何在闢建風場的同時兼顧無價的文化遺產,便是需要政府與開發單位共同深思的課題。自2015年起,我國藉由水下文化資產保存法的發布,明文規定水域開發前需執行水下文化資產調查,以便保護潛在的古物。此舉雖使水下文化資產調查成為常態,但因與世界各國相比起步時間較晚,作業上仍存在許多需各方共同協調與合作解決的問題。水下文化資產調查表面上是以探測技術為主,實際上卻是需要考古專長

與探測專長結合的跨領域作業。綜觀過去的調查案例,經常可以發現事前的史料研究與現場探測工作幾乎是各自獨立。如此壁壘分明的情況看似是有效分工,實際卻衍生了許多問題。例如,水下目標物搜索的效益與對目標物的理解程度有關,具體且充足的背景資訊如目標物外觀型態、尺寸、材質等,以及潛在的熱區位置與範圍,在規畫搜索策略及資料判釋時都能成為重要依據,但多數案例的事前研究結果經常無法提供足量的資訊。再者,現行用於調查的探測技術在開發時皆不是以考古為目的,而是水文調查、地質探勘等的調查工具,可說在預設目標物的規模上就存在極大差異,也導致這些工具用於水下文化資產調查時有其限制,並非提高儀器解析度或測量密度就足以彌補,

這一點是所有參與調查的人員都必須了解的。本文旨在透過各國各式調查案例的研究與分析,嘗試整理與歸納具體可行的建議,以協助改善臺灣與周邊地區的水下文化資產調查成果。內容分為以下部分:探測技術、法令規章、各地調查範例與我國調查案例等。探測技術部分為現行調查工具的簡介,包含技術原理、調查用途與技術限制等資訊。法令規章彙整了數個較早發展水下考古調查的國家法令,以觀察他國與我國法令在調查作業規範上的異同。各地調查範例蒐羅世界各地已發表的調查案例,並將之整理分類成較能做為探測依據的數種類型,再根據不同類型剖析其調查策略。我國調查案例則於我國相關法令發布前後各擇一例,除了介紹調查內容與方法,也試圖分析法令發布

為調查作業帶來的影響。本文嘗試以較易為一般大眾接受的文筆寫作,希望任何閱讀本文的讀者都能輕鬆的理解與掌握文中內容。

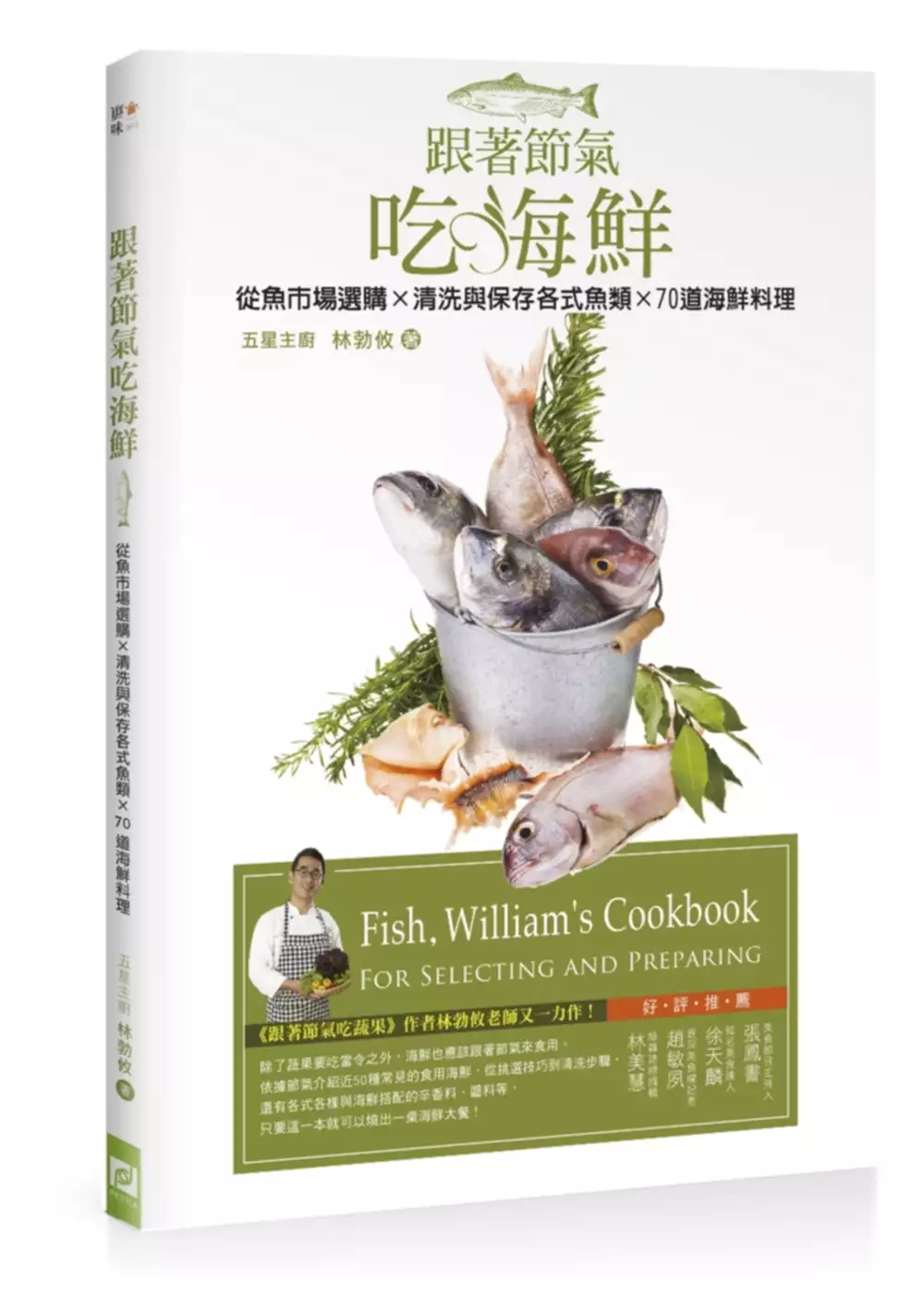

跟著節氣吃海鮮:從魚市場選購╳清洗與保存各式魚類╳70道海鮮料理

為了解決澎湖 海岸地形 的問題,作者林勃攸 這樣論述:

40種食用海鮮 × 40種海鮮調味料 × 20種天然香草 創造70道海鮮料理,吮指回味百吃不厭! ■跨國界:西式、中式、日式及韓式魚鮮料理一次滿足每天變換菜色的需求! ■超簡單:頂鮮料理輕鬆烹調,廚房新手第一下廚就搞定! ■超實用:各類海鮮挑選技巧、清洗、保存到料理示範,一次學會,料理食材不NG! 主廚級的黃金比例,不用花20年的時間,五星主廚祕技總整理,一次學會70道美味! 獻給憂心食品安全的你,挑選頂鮮食材、親自料理,新鮮就能養生! 獻給愛在廚房烹調的你,各國料理一次搜羅,一樣食材多種料理建議! 獻給身為美食饕客的你,一次學會五星級主廚料理,在家就能大啖

尚青海味! 本書特色 除了蔬果要吃當令之外,海鮮也應該跟著節氣來食用 你知道如何挑選新鮮的蝦蟹嗎? 你知道珍貴的午仔魚該怎麼料理最好吃? 你吃膩了萬年不變的糖醋魚、烤秋刀魚嗎? 擅長西式料理的五星主廚、《跟著節氣吃蔬果》作者 林勃攸老師又一力作! ◆書中依據節氣介紹40種常見的食用海鮮,從挑選技巧到清洗步驟,並介紹適合與海鮮搭配的辛香料、醬料等,只要一本就可以燒出一桌海鮮大餐。 ◆各式海鮮設計1至2道食譜,絕對是一般餐廳吃不到,但卻輕鬆好上手的海鮮料理。 ◆勃攸老師貼心為每道料理附註Tips,料理中最常見的問題一次解惑! 名人推薦 (依姓氏筆劃排列)

綠雜誌總編輯 林美慧 知名美食達人 徐天麟 美食節目主持人 張鳳書 飲食專欄作家 趙敏夙 作者簡介 五星主廚 林勃攸 現任 明道大學餐旅管理學系助理教授 經歷 新竹煙波大飯店餐飲部西餐主廚 嘉義縣名都觀光渡假大飯店義大利廳主廚 福朋喜來登飯店西餐主廚 台北喜來登大飯店12廚副主廚 台北西華大飯店副主廚 亞都麗緻大飯店副主廚 Publications(著作) 跟著節氣吃蔬果:一輩子都好用的安心蔬果採買料理聖經(帕斯頓) 自序—搶救外食族,在家享受五星級的魚料理 推薦序-下廚,是對你與家人健康的投

資 張鳳書 推薦序-愛上海鮮,勾動想吃魚的慾望 趙敏夙 推薦序-從種子到餐桌的食育推手 林美慧 本書使用方法 海鮮料理器具 海鮮香料 海鮮調味料 Chapter 1魚.料理 Fish 魚類介紹X挑選法則X清洗法則 X保存法則 土魠魚 香味

煎土魠魚 黃薑茄汁燒土魠魚 大目鰱 青醬大目鰱 辛香辣味大目鰱 午仔魚 堅果燒午仔魚 蒜香樹子蒸午仔 加納魚 魚香醬加納 西檸加納魚 四破魚 椰奶四破魚 茄汁香味四破魚 白北魚 香茅煎白北魚 醋燒白北魚 白帶魚 蒔蘿白帶魚湯 嫩煎油帶佐鼠尾草襯檸檬 石狗公 火腿芫荽鮮魚湯 月桂筍片鮮魚湯 石斑魚 紅麴炸石斑襯野菜 醃冬瓜蒸石斑魚 肉鯽仔 香烤紫蘇肉鯽仔 番茄羅勒肉鯽仔 吳郭魚 紅燒吳郭魚(台灣鯛) 燒烤香料吳郭魚(台灣鯛) 魩仔魚 乾煎魩仔魚襯什錦香料 赤鯮 黑胡椒煎赤鯮 烤赤鯮 虱目魚 芋頭虱目魚酸湯 薑味豆豉虱目魚 金線魚 乾煎香

草金線魚 辛香梅果金線魚 柳葉魚 香料鹽烤柳葉魚 果香醬燒柳葉魚 秋刀魚 醬煮秋刀魚 蒜醬烤秋刀 剝皮魚 香烤剝皮魚 辣味剝皮魚 海鱺魚 椒麻海鱺魚 南洋風烤海鱺 馬頭魚 錦菇脆瓜蒸馬頭 南薑豆豉蒸馬頭 黃魚 青芒果煎黃魚 甜酸黃魚 旗魚 烤旗魚襯番茄和乳酪 醬燒旗魚襯香茅 盤仔魚 烤盤仔魚襯番茄莎莎醬 羅勒咖哩香烤盤仔魚 鮪魚 鮪魚襯綠橄欖醬 黃瓜芫荽鮪魚排 鮭魚 煎鮭魚襯香料醬 水煮鮭魚排襯蒔蘿酸奶 鮸魚 蒟蒻燒鮸魚 啤酒燴鮸魚 鯊魚 檸味香芹鯊魚襯橄欖 薑味鯊魚蘿蔔乾 鯖魚 焦糖水果烤鯖魚 泡菜香料鯖魚 鯧魚

蜜汁斑蘭煎鯧魚 香茅花生醬烤鯧魚 鱈魚 美極煎鱈魚 芥汁燴鱈塊 鱸魚 吉士香料鱸魚 青蒜烤鱸魚 Chapter2蝦.料理 Shrimp 蝦類介紹X挑選法則X清洗法則 X保存法則 斑節蝦 嫩煎香料斑節蝦 櫻花蝦 櫻花蝦芫荽煎蛋 Chapter3蟹.料理 Crab 蟹類介紹X挑選法則X清洗法則 X保存法則 花蟹 清蒸花蟹襯薑醋汁 Chapter 4鎖管.料理Loligo 鎖管類介紹X挑選法則X清洗、保存法則 小章魚 辣味小章魚 小卷 彩椒小卷襯陳年醋 Chapter 5貝類.料理 Edible Shellfish 貝類介紹

X挑選法則X清洗、保存法則 蜆 豆醬炒黃金蜆 干貝 香煎干貝檸香奶油醬 文蛤 文蛤清湯 蚵仔 燙蚵仔襯乾蔥酒醋醬 附錄 台北傳統市場 全台漁港 自序 搶救外食族,在家享受五星級的魚料理 出版前夕正面臨一連串「食安問題」的衝擊,許多學生紛紛討教如何避開食安風暴吃出健康,其實秘訣無他,親自下廚才是最好的守護。出版了《跟著節氣吃蔬果》後,詳細地介紹台灣在地豐美的時蔬、水果,為了跟著節氣調養身體,而設計出各式食譜,並搭配合宜的烹調,在家也能料理出五星級的美味。在《跟著節氣吃蔬果》不斷再版,廣獲各方好評之下,再企劃以「海鮮、魚類」為主題的食譜,分享更多料理秘訣,期望在縮短料理時間

與加倍美味的雙重誘因下,鼓勵更多人親自下廚,來為自己與所愛的家人做好健康飲食的把關。 在整理食譜的過程中,發現某些魚類及海鮮的食材對料理新手來說,不僅處理食材的本身有難度(包括如何去除魚鰓、魚鱗、魚卵、內臟以及如何清洗步驟等),就連烹調也容易被想像的過於複雜,就連煎魚,聽起來絲毫沒有難度的食譜,料理新手都可能面臨沾鍋等煎壞的問題,但其實只要懂得訣竅,一樣能夠輕鬆上菜。 食材愈新鮮,烹調愈簡單 海鮮食材挑選的訣竅就是一定要「鮮」,食材愈鮮,料理步驟甚至可以氽燙、清蒸後調味即可上桌,甚至只是簡單地烤個幾分鐘,也能夠外酥內軟超美味。或許你會想:「真有這麼簡單嗎?」是的,就是這麼簡單。

在本書中,我希望運用西式料理的特色,盡量低油少鹽,讓大家吃到食材的原味,海鮮食材只要鮮,味道就甜美,尤其又富含多種人體所需的營養,因此設計了70道家常的魚鮮料理,就是希望能讓你重拾下廚的樂趣,不管是為了省錢上菜、或是為了憂心食安,這本書應有盡有,就是希望能將我多年來的入廚秘訣透過這本書與你分享。 在出版前為了準備食材,環島跑了全省的漁港,蒐羅每個漁港當地的特色海鮮,也在傳統市場穿梭,希望整理好完整的資訊,讓讀者能就近採買到新鮮、且品質好的食材,當食材準備好了,自然就能啟動美味的第一步。 而料理魚鮮,其實不如一般所想步驟繁雜,其實只要能善用好廚具便能讓下廚程序縮減,料理時間自也

能縮短,如去除魚鱗其實只要一把好的魚鱗刮刀、或者一只好鍋及一台輔助料理的蒸烤箱等等,都能讓你在下廚過程中省事很多。 跟著節氣吃當季,新鮮又養生 不管是講究食物里程(food miles)註,或訴求當季當令,無非不是傳達跟著四季節氣的產期來享用大自然為我們準備的食材,不只能吃到最肥美、最新鮮的海鮮,也能夠隨著季節來調養身體、補足營養,大自然為我們準備的節氣食材才是最豐盛天然的營養素,因此設計了70道魚鮮讓大自然為你上菜,期望能滿足你與家人的味蕾,除了享受美味,更能沉浸在分享的幸福感中。 食物里程(food miles)—食物生產到運送至消費者手中(或者口中)的運送距離。 推薦序

從種子到餐桌的食育推手 與林勃攸老師的相識,起源於去年底老師出版的一書,開啟了一連串「禾德國際」與老師一起在「何嘉仁書店」推廣的食育課程。對「禾德國際」與「何嘉仁書店」而言,的食育課程是一個全新的概念,而這概念起源於我曾經在2011年6月號GREEN雜誌策畫了的封面故事專題,裡頭介紹了宜蘭的慈心華德福教育實驗國民中小學的營養午餐革命,他們將友善農耕課程融入教學領域,讓學校走出教室,親自體驗栽種的過程、生態與生產的關係,這樣的「食育」概念,不僅讓下一代有機會了解食物的來源與個人健康的關係,也牽連到農業的未來、糧食自給率,還有被遺忘很久的人與土地的關係。 因此當2013年有機會替何嘉

仁書店策劃的食育課程,我思考著如何讓城市裡的孩子了解食物的來源,並參與製作的過程,進而能珍惜每一口來之不易、完全無化學添加,所謂的真正的"食物"。設計課程的過程中,林勃攸老師成了最棒的顧問,我們希望家長與孩子可以從"麵粉"開始一連串的課程,我們還提出把台灣珍貴的"有機烏龍茶"入食譜,讓孩子攝取不過量卻適當的兒茶素;也希望幫助阿里山上鄒族原住民的手工脆筍多點銷售,請老師設計多種脆筍菜單……,林勃攸老師彷彿有源源不絕的創意,所有天馬行空的想法都能在他巧妙的設計下,化為精彩的課程與一道道絕佳的食譜。 這一年的教學過程中,更見到林勃攸老師對孩子的耐心指導,不吝與家長分享各種重要的訊息,過往曾在五

星級飯店擔任主廚的他,以優雅的身影,善意且熱情無私地成為從種子到餐桌的食育推手。我打從心裡深深地佩服他,在這食安風暴頻傳的台灣,相信老師的書也會成為重要的一股力量。且讓我們安心地在家,與孩子一起認識食物的源頭、參與烹調過程,更安心地一起享用一道道美味佳餚。 Green雜誌總編輯 林美慧 推薦序 下廚,是對你與家人健康的投資 接到勃攸老師的電話,得知他又一本食譜要出版,希望我為他寫序,很替他開心。認識勃攸老師已有一段時間,覺得他是一個細心又貼心的朋友,而他的料理書一如他的人,總是貼心地為讀者設想每個料理細節,生怕遺漏了環節,料理出來味道有差異,他希望能跟好朋友們一起分享的美味一如他

親自下廚的真實。 市面上雖已有許多關於魚料理的食譜書,但勃攸老師仍然希望用他的方式銓釋就連料理新手也能輕鬆做菜的食譜,讓步驟愈簡單清楚,愈能享受烹飪的樂趣,這也是勃攸老師出版此書的初衷。當我們愈清楚食材來源,對於烹飪的步驟愈熟稔,就愈能藉由料理來調養身體,達到真正健康的目的。而食安的問題更讓我們重新檢視食材、油、調味料來源的重要性,以往外食族尋求便利,店家端上來的食物只能全部買單,但主持美食節目多年後想分享的是──其實親自下廚並不會真的佔用太多時間,有心的話,甚至還可以將採買來的食材做好充份(幾日、幾餐)的分配,然後用不同的方式烹飪出美味,不僅省了荷包,還能換來安心與健康,這些下廚的時間

又何嘗不是另一種健康的投資。 我也在勃攸老師的新書中感受到了這份用心,或許我們對於許多難解的現況感到無力,但我們卻能從每日的三餐開始實踐對於「安心」的訴求,所以書中的市場與漁港的資訊對於想要採買新鮮食材的人十分受用,而最令料理人煩惱的魚鮮保存也在本書中得到解答,不僅享受到主廚級的美味,也恍若置身廚藝教室由勃攸老師親自傳授。70道魚鮮料理,讓你每天變換不同的菜色,煎、煮、炒、炸、烤,每一道料理絕不馬虎,也能從主廚級的黃金比例中,享受到下廚的成就,這就是我推薦這本《跟著節氣吃海鮮》的理由,相信能為你家的餐桌,帶來大自然最豐盛的美味。 美食節目主持人 張鳳書 推薦序 愛上海鮮 勾動想吃

魚的慾望 台灣是一座海島,東半部是岩石海岸,以蘇澳為界,以北為淺海,以南為深海,西半部是沙岸,以澎湖為界,北為沙泥底海域,南為珊瑚礁海域,多變的海岸地形加上海島四周洋流環繞,構築出台灣多元而豐富的海洋生態。人們靠海吃海,除了發展出海洋漁業,沿岸也有養殖漁業,相輔相成,使得台灣的海鮮文化分外精彩。 因為工作之故,我採訪過不少國外大廚,當他們看到台灣的菜市場與漁港裡有活跳跳,充滿生命力的各色魚蝦蟹貝,總是驚喜又羨慕,我深感自豪,海鮮,的確是屬於台灣人的幸福滋味。 台灣四季都有好魚可食,從城市到海港,只要幾十分鐘的車程,就可以聞到海洋的氣息,聽浪濤的聲音,不必大費周章,就能吃一頓正

港海鮮大餐。坐在餐廳裡,就可以大口比較台灣東北角的三點蟹,和苗栗大閘蟹的異與同,也可以判斷日本廣島牡蠣,法國生蠔,澎湖牡蠣三者究竟誰厲害。散步至家附近的菜市場裡,天天魚貨從未缺席,我曾經在凌晨三點,拜訪基隆崁仔頂魚市場,燈火通明,剛離開碼頭的漁貨,一車車送進市場,各路廚師採購搶貨喊價,熱鬧非凡。 因為愛魚,我曾經跟著師傅學習剖魚基本功,全魚吃膩了,就替魚去骨去皮,魚骨做湯,魚排做主菜,或剝蝦殼,去泥腸,學會處理魚鮮的技巧。平日料理魚,仗著市場種類多,只用乾煎,清蒸兩招,就可以征服幼嫩的肉鯽仔,保留石斑魚的魚皮膠質,虱目魚的淡淡乳香,鯖魚一夜干的風味,土魠魚肉的緊緻甘甜,都能大塊朵頣。

但是,看了勃攸的書,才知道自己對待魚料理,還只是初級班,書中收羅了常見的魚蝦蟹貝,但卻重新組合香草,辛香料,運用靈活烹調方式,鹽烤,蒜烤,醋燒,醬燒,脆瓜蒸,茄汁燴,佐酸奶,不一而足,讀他的食譜,彷彿跟著他一起周遊列國,在泰國品嚐香茅花生醬煎白鯧,椰奶四破魚,在貴州喝一碗芋頭虱目魚酸湯,再到客家塵用紅麴炸石斑襯野菜,再到地中海一帶優雅啜飲蒔蘿白帶魚湯,作者長期吸收多國文化,轉化成一道道風格獨具的料理。 再者,勃攸懂魚,順著魚的特性,發展創意料理,舉凡焦糖水果烤鯖魚,青芒果煎黃魚,啤酒燴鮸魚,鮪魚襯綠橄欖醬,任何普通便宜的魚鮮,經過他妙手一點,都可以變出新奇滋味,成為教人眼睛一亮,味蕾

大開的好菜。 這本書帶我們親近海鮮,了解海鮮,愛上海鮮,勾動想吃魚的慾望,享受烹魚與料理的樂趣,也打開我們的品味視野,重新看到海鮮的價值。更希望大家能肩負海島子民的責任,進一步尊重海洋生態,保護海洋,保護我們的家。 資深美食線記者 趙敏夙

環境倫理融入海洋教育之行動研究

為了解決澎湖 海岸地形 的問題,作者黃明淑 這樣論述:

本研究旨在探討環境倫理四個面向價值觀運用於國中七年級海洋教育課程設計、教學歷程與學習結果,以新北市一所國中七年級26位學生為研究對象。教學時程分為三個循環,進行為期十三週七個單元的課程教學。研究目的敘述如下:一、探討環境倫理融入海洋教育的課程設計與實施。二、瞭解學生在環境倫理融入海洋教育的歷程與結果。三、環境倫理融入海洋教育課程教學行動對研究者本身成長與省思。資料蒐集方面包括教室日誌、訪談資料、課堂觀察、單元學習單、學生聯絡簿等質性資料,再依據所蒐集的資料進行整理、分析與歸納,有關本研究發現如下:一、在海洋教育的課程發展中,教師需要不斷省思與進行調整教學。二、戶外教育與體驗活動教學方式能在情

境中增強倫理觀。三、跨領域協同教學可以活化海洋教育。四、海洋教育採用主題式教學可以提升學生的海洋意識。五、運用環境倫理四個面向教學可以促進學生的省思。六、環境倫理四個面向中可以展現學生的環境倫理價值觀。