澳洲駕照譯本的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦AndrewWhitby寫的 清點每一個人:分類、標籤與認同,人口普查如何定義國家與你我身分 和PeterEnglund的 美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和衛城出版所出版 。

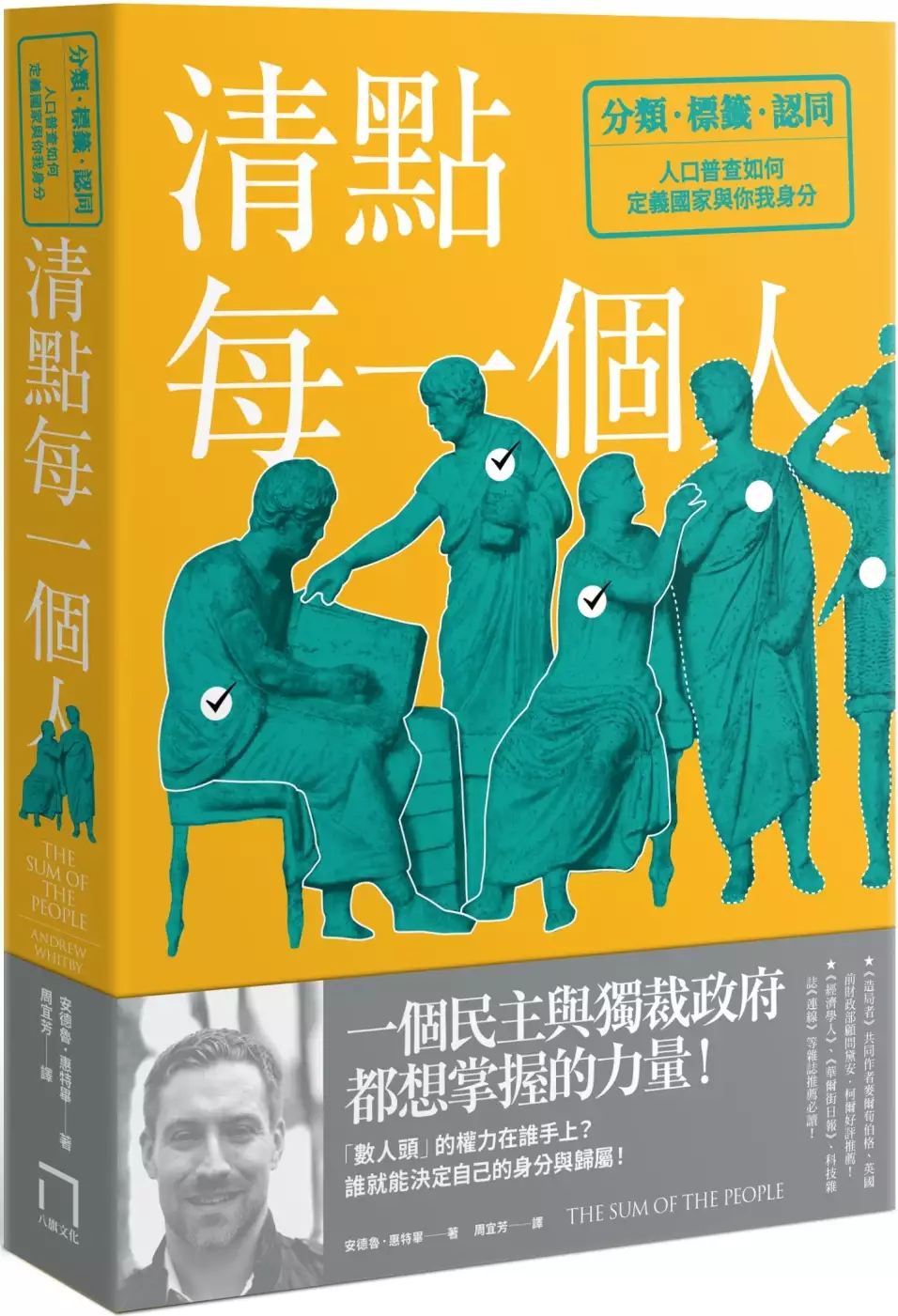

清點每一個人:分類、標籤與認同,人口普查如何定義國家與你我身分

為了解決澳洲駕照譯本 的問題,作者AndrewWhitby 這樣論述:

★《造局者》共同作者麥爾荀伯格、英國前財政部顧問黛安‧柯爾 好評推薦 ★《經濟學人》、《華爾街日報》、科技雜誌《連線》等重量級媒體 推薦必讀 一個民主與獨裁政府都想掌握的力量! 「數人頭」的權力在誰手上?誰就能決定自己的身分與歸屬。 2021年5月,中國公布延宕已久的人口普查資料, 先撇開中國普查一直都將台灣人口納入統計資料不談, 在城市出生人口大幅度萎縮,生育下降的情況下,人口仍持續成長, 數據結果引來各界質疑,認為執政者不願面對國力萎縮,進而竄改數字。 而台灣也才於2020年底完成人口普查, 自2010年起,政府採取抽樣調查,輔以行政資料推估,

使普查在多數人沒有察覺的情況下完成; 但在人口結構、就業轉型與區域均衡、土地住宅、跨國流動等議題日趨複雜下, 有學者倡議,應該恢復實質意義上的全面「普查」, 才能應對未來各領域政策,更龐大的資訊需求。 ◤清點人口的體制如何隨社會演進,又如何回過頭來改變社會樣貌?◢ 「人口普查」的確不是一個令人感到興奮的主題,但其隱含的治理力量卻讓掌權者趨之若鶩。民主體制的執政黨與在野黨藉由人口普查資料布局選舉選票策略,而極權統治下的人口普查則企圖讓國家無所不知,達到特殊目的。另一方面,在大數據與數位監視時代下,我們更面臨超越國家政治力的統計力量。 本書作者惠特畢是牛津大學計量經

濟學博士,於世界銀行發展數據組擔任資料科學顧問,致力於研究全球經濟創新、成長與發展。惠特畢認為,儘管當前人們為大數據分析與這種新的統計視野感到興奮,但通過公部門的人口普查了解社會,仍是最關鍵與核心的方式。他希望《清點每一個人》能幫助讀者透過解讀特別的量化觀點,理解人口普查如何從滿足執政者的行政管理需求,最終發展成民主制度的重要支柱。 ◤真正的國界不是地圖上的鋸齒線,而是人口普查的製表◢ 人口普查一直是一種政治性的行為,決定著誰屬於這個社會,誰不屬於。古代大部分人口普查只計算男性,美國的人口普查曾經將所有原住民排除在外。至今,人口的計量依然存在很高的政治意涵。 在任何一個時代,

進行人口普查都是件大工程,每項被記錄下來的事項都有其意義,你的性別、年齡、居住地、家庭成員、種族、職業、社會地位,乃至於你的健康、生活習慣、前科……等等。當進行所謂的人口普查,意味國家正準備定義你,你會被劃分在哪一個向度,甚至是,你,在這個國家算不算數?人口普查可以是民主的奇蹟、排除族群的手段,更可以是暴政和大屠殺的工具,而人口的計算一直深刻著影響著我們所建立的社會。 ◤3000年的人口普查大歷史◢ 本書從美索不達米亞文明蘇美文化、古羅馬帝國談起,也介紹中國上古時期,大禹為了掌控治水所需要龐大土木工程,進行某種人數清點,也發現普查早就存在於儒家思想之中。本書也談及十六至十八世紀西歐

地區的重商主義如何看重人口統計,該主義認為,人口是市場成長的動力,也是建構強盛軍力的必備資源,可以保護貿易。人口普查甚至為美國帶來技術創新,科技巨頭IBM的前身就是靠打造普查記錄的機器起家,本書也討論中國的一胎化政策與新疆議題。 在《清點每一個人》這本書的描述裡,人口普查絕對不是枯燥且絕對理性的統計活動,它最終和人有關,是量化社會史的一種形式。 各界讚譽 「當聽到人口普查時,我們會想到數字和統計數據。但作者惠特畢表明,人口普查的歷史是一個引人入勝且具有啟發性的故事,而在《清點每一個人》中,他有說服力地講述了這個故事。」—— 麥爾荀伯格,《造局者》、《大數據》共同作者 「在《

清點每一個人》中,惠特畢講述了一個關於人性、文明和權力的扣人心弦的故事。如果你從未想過一本關於人口普查和執行人口普查的統計學家的書會有多好看,請再想一想,大數據浪潮中對人口普查需求受到挑戰的時候,這本書也是發人深省的讀物。」——黛安‧柯爾,英國前財政部顧問 「這是一本精彩的書。乍看之下,人口普查的歷史可能不是什麼特別熱門的話題,但惠特畢充滿活力的寫作風格,融合故事與知識,形成了引人入勝的敘述。誰能想到,簡單地統計人數可能是一個如此有爭議的問題?」——大衛.史匹格哈特,《統計的藝術》作者 「一部生動且饒富啟發的人口普查大歷史,《清點每一個人》描繪出人與國家之間不斷發展的關係。」——經

濟學人 「想要對人口普查的歷史有所了解,一定要看這本書。是兼具閱讀樂趣與高質量研究的罕見佳作。」——華爾街日報

美麗與哀愁:第一次世界大戰個人史

為了解決澳洲駕照譯本 的問題,作者PeterEnglund 這樣論述:

一本能觸動人心的一戰史書 一百年前爆發的第一次世界大戰,帶來國家形式的轉變、革命運動、女權興起與美國勢力崛起,深刻影響了之後的世界。 一戰被視為歷史中重大的悲劇,但身在其中的人往往未能理解戰爭的災難性全貌。不同於其他戰史,瑞典史學家英格朗以二十二位來自法國、英國、德國、奧匈帝國、俄羅斯等十個國家,有著不同階級、性別、年齡、職業與族群背景的人物,引用他們的日記、信件與口述史,串接起一戰的每一天與每一場戰役。這些故事使百年前的生活場景與氛圍歷歷在目,全書如展開長幅的庶民生活史。所謂歷史,正是這些平凡人物感受的小時刻。 在書裡,可看到養尊處優的貴婦對戰爭爆發難以置信,被迫脫離

舒適環境的貴族公子,從軍後受到道德與信仰崩壞的衝擊,也能看到無名小卒成為備受讚揚的英雄。他們當中有三人會死,兩人淪為戰俘,兩人會成為英雄。中文版特別收錄英美譯本沒有的文學家卡夫卡與穆齊爾的戰時日記。卡夫卡因為與未婚妻的情感糾葛,以及面對怵目驚心的傷兵景象與繁重的工作,使他身心大受煎熬。全書更以青年希特勒的一篇戰敗日記為尾聲,為二戰的爆發預留伏筆。 儘管每個人的角色與命運不同,但都被牽扯進戰爭之中。這場戰爭不只是悲劇和恐怖,也包括荒謬、單調,甚至是美麗之處。藉由生動重現各式各樣的喜悅與苦難,本書寫出了戰爭的美麗與哀愁。 人物介紹 書中主要人物、他們的戰時職務以及在大戰展開之時的年齡

。按照出場順序排列: 蘿拉.德圖辛諾維茨(Laura de Turczynowicz)——一名波蘭貴族的美籍夫人,三十五歲。 法蘭茲.卡夫卡(Franz Kafka)──奧匈帝國勞保局職員,三十一歲。 艾芙莉德.庫爾(Elfriede Kuhr)——德國女學生,十二歲。 羅伯特.穆齊爾(Robert Musil)──奧匈帝國國防軍少尉,三十三歲。 莎拉.麥諾坦(Sarah Macnaughtan)——蘇格蘭救援人員,四十九歲。 理查.史登普夫(Richard Stumpf)——德國公海艦隊水兵,二十二歲。 帕爾.克雷門(Pál Kelemen)——奧匈帝國軍隊裡的匈

牙利騎兵,二十歲。 安德列.羅巴諾夫洛斯妥夫斯基(Andrei Lobanov-Rostovsky)——俄國工兵,二十二歲。 芙蘿倫絲.方姆勃羅(Florence Farmborough)——俄軍裡的英籍護士,二十七歲。 克雷斯頓.安德列森(Kresten Andresen)——德軍裡的丹麥士兵,二十三歲。 米歇爾.科戴(Michel Corday)——法國公務員,四十五歲。 艾佛列.波拉德(Alfred Pollard)——英國步兵,二十一歲。 威廉.亨利.道金斯(William Henry Dawkins)——澳洲工兵,二十一歲。 赫內.阿爾諾(René Arn

aud)——法國步兵,二十一歲。 拉斐爾.德諾加勒斯(Rafael de Nogales)——鄂圖曼軍隊裡的委內瑞拉騎兵,三十五歲。 哈維.庫欣(Harvey Cushing)——美國軍醫,四十五歲。 安格斯.布坎南(Angus Buchanan)——英國步兵,二十八歲。 威利.科本斯(Willy Coppens)——比利時空軍戰機飛行員,二十二歲。 奧莉薇.金恩(Olive King)——塞爾維亞軍隊裡的澳洲駕駛員,二十九歲。 文森佐.達基拉(Vincenzo D’Aquila)——義大利軍隊裡的義裔美籍步兵,二十一歲。 愛德華.穆斯利(Edward Mousle

y)——英軍裡的紐西蘭炮兵,二十八歲。 保羅.摩內利(Paolo Monelli)——義大利阿爾卑斯山地軍團騎兵,二十三歲。 重要事件 第一次世界大戰百年紀念。 本書特色 書中除了這些人物的真實故事外,也穿插放置六十八張一戰時期的照片,其中二十二張是這些人物的肖像照,讓讀者能夠過文字與照片,感受到這些大時代中的小人物的生活場景。這本書呈現了戰爭中存在的各類感受:榮譽感、羞辱感、愛國情操、報復心、慈悲與生離死別的各種情緒,讓我們看見戰爭時期的集體心靈是如何形塑的。也許台灣也可以用這樣的角度來看待台灣歷史中被迫捲入的戰爭災難。 名人推薦 他們稱自己為失

落的一代,但你會在這裡面找到自己的故事。──《紐約郵報》 一戰的書經常是傾向一邊的,而非全面的歷史,像是福塞爾的《大戰與現代記憶》,或是雷馬克的小說《西線無戰事》。英格朗的這本書呈現了非傳統的萬神殿……這些人的生活既可怕又激動人心,全活在英格朗用一個個小時刻所堆疊的細節裡。本書的驚人結局令人難忘。──《紐約時報》 數百則第一次世界大戰時期怪誕、感人、難以承受且驚人的事件,這本不凡的書就像偉大的小說,將美麗和哀愁呈現得既普遍又具體。英格朗將原本隱匿在歷史和地理中的個體經驗釋放出來……將細節營造得像交響樂……──英國《週日郵報》 研究戰爭四十年來,我從來沒有讀過像這樣一本了不起的

書。──德格魯特(Gerard J. DeGroot)《華盛頓郵報》 強大且具說服力。在眾多關於第一次世界大戰的書籍中,其原創性令人注目。英格朗的書,幾乎每一頁都新鮮且具啟發。──英國《每日快報》 英格朗的作品很細緻。做為一位歷史學家,他有著令人驚嘆的技能。但另一面的英格朗,是一位業餘散文作家,精心細緻,貼近人心,是位厲害的說書人。──西班牙《必讀》(Qué Leer) 讀完之後仍會在腦海中久久縈繞不去。衝擊力極強。──《倫敦大轟炸》(The Blitz)作者嘉迪納(Juliet Gardiner) 一次又一次,他僅藉著少數幾個簡單鮮明的字眼,就能夠召喚出當下的氛圍

。我熱愛所有的細節……令人深感振奮。──《達芙妮》(Daphn edu Maurier)作者福斯特(Margaret Forster) 當代描寫戰術與戰爭心理最傑出的一位作家。──《耶路撒冷三千年》作者蒙提費歐里(Simon Sebag Montefiore)