瀑布票房的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦IANNATHAN寫的 怪物製造機吉勒摩. 戴托羅【全彩精裝版】:暗黑怪奇電影大師在恐怖與華麗之中的善惡救贖 和林松輝,孫松榮的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台北中華美食之旅: 眷戀一甲子的美味 - 第 96 頁 - Google 圖書結果也說明:暮色中,遙望瀑布在山雲霧雨中隨風墜落,如一位智者長鬚,瀟灑飄逸。W 七家灣溪清澈水流。 文/魏甯近日,強檔好萊塢大片《復仇者聯盟》(The Avengers)上映中,票房不停刷新 ...

這兩本書分別來自漫遊者文化 和害喜影音綜藝有限公司所出版 。

國立彰化師範大學 美術學系 王麗雁 博士所指導 陳玉珠的 特定觀者對皮克斯動畫之詮釋─以《天外奇蹟》與《玩具總動員3》為例 (2012),提出瀑布票房關鍵因素是什麼,來自於觀眾、皮克斯動畫、認知感受、詮釋、個人喜惡判斷。

最後網站瀑布(電影) - 维基百科,自由的百科全书則補充:《瀑布》(英語:The Falls)是台灣導演鍾孟宏執導的第6部劇情長片,該片於第78屆威尼斯影展地平線單元舉行世界首映 。由賈靜雯、王淨主演。於台灣10月22至24日搶先 ...

怪物製造機吉勒摩. 戴托羅【全彩精裝版】:暗黑怪奇電影大師在恐怖與華麗之中的善惡救贖

為了解決瀑布票房 的問題,作者IANNATHAN 這樣論述:

「我喜歡的,是用最美的方式呈現絕對恐怖的事」——戴托羅 從奧斯卡贏家《羊男的迷宮》、《水底情深》, 到熱賣大片《地獄怪客》和《環太平洋》 金獎級華麗場景X招牌暗黑風格X當代電影最令人難忘的怪物 認識戴托羅獨一無二的創作過程,別出心裁的主題和電影敘事,無中生有的視覺特效設計 收錄最新作品:入圍2022年奧斯卡最佳影片的《夜路》(Nightmare Alley),年底於NETFLIX上映的定格動畫《皮諾丘》(Pinocchio) 吉勒摩.戴托羅是當今影壇最具想像力的墨西哥魔法師。不論是機器人大戰怪獸的《環太平洋》、魔幻綺麗的《羊男的迷宮》(在坎城影展獲得至今最長的映後鼓掌時間)

,到暗黑愛情片《腥紅山莊》,他一手打造的奇幻角色和華麗場景,令影迷深深著迷。 戴托羅熱愛類型電影。他遊走在恐怖、童話、科幻、羅曼史、黑色電影等不同類型,把觀眾熟悉的傳統加以變化、重新詮釋。即使他的十二部電影各有不同風格,其中都有著文學性的敘述、對人性幽微陰暗處的探索、以及暴力與神話的並置。他的電影企圖讓陌生變得熟悉,讓奇幻更貼近現實。在那些屍體解剖、物種變形、以及擬人機器人的情節裡,戴托羅想問,究竟是什麼讓人類如此魔幻?為什麼最糟糕的怪物永遠都是人? 本書按年代呈現戴托羅由影評人、特效化妝師、拍攝電視影集起步,加上編導製作的全方位能力,建立獨樹一幟的電影生涯。作者伊恩·納桑詳細

分析他那些截然不同的作品(還加上一些尚未實現的);書中除了引用大量的報導、評論與票房資料,搭配彩色劇照,也第一手訪談戴托羅,深入他的成長背景、文藝養分和創作美學。 ●風格大拼貼:他的鬼故事像是西部片;他華麗的超級英雄冒險,不僅有著民間故事的氣氛,還可能是浪漫劇或黑色電影;他的吸血鬼傳奇藏了家庭劇。無論是怪獸、精靈鬼魂或古老大宅,他的設定總能展露深層情感,並且發揮通俗劇的魔力。 ●電影類型再定義:戴托羅用獨特的敘事賦予既有的童話、怪獸片、鬼故事新意義(「鬼是被詛咒必須一次又一次重複的悲劇?」);並設計唯美華麗的視覺效果(以狂暴的紅色加上CGI效果,強化鬼魂抽搐、痛苦的感受)

●獨一無二的怪物設定:戴托羅從小著迷於怪物,他以想像力與藝術長才,創造了無數讓人難忘的奇幻生物,包括《地獄怪客》的奇特生物、《刀鋒戰士2》的變種吸血鬼,《祕密客》的變種大蟑螂。每一個不可思議的生物都先由畫紙到黏土,再進入到數位雕塑,甚至再加上演員實際穿戴表演,最後得以栩栩如生。 ●華麗的視覺場面:戴托羅除了拍電影,也畫畫、雕刻、編劇、設計電玩遊戲。他不拘泥在電腦科技無中生有的視覺魔幻,而是紮實地融合了極致化妝、藝術造景與攝影手法,創造出數十倍的影像爆發力。 ●超現實的符號和道具:戴托羅喜歡把日常用品發揮超現實的效果,他特別喜愛巴洛克風格的機械裝置、混濁玻璃罐裡的標本、堆滿古

董和精裝本的老舊房間。這些招牌主題在他的作品裡反覆出現。 當戴托羅用孩童的眼睛觀看世界,他看到的是魔法。在溫情與恐怖、奇幻與真實、奇趣和暴力、原創和承襲原典、藝術與商業之間,戴托羅踩著優雅的鋼索上路。 本書特色 ◆第一本完整介紹吉勒摩.戴托羅創作歷程,涵蓋他投入電影工作38年來的編導製作成果。 ◆以時間軸順序逐一介紹每部作品,穿插吉勒摩.戴托羅的成長經歷與電影生涯,說明他如何混搭類型,並營造出難忘的視覺效果,橫跨商業與藝術之間。 ◆超過200張彩圖,涵蓋劇照、片場照,兼及電影史相關資料圖片 ◆精裝本,內附歷年作品海報拉頁 各界評論 「吉勒

摩的電影總是如夢似幻,令人見證關於自己和身處世界的奇妙故事。」 ----金獎影后凱特·布蘭琪 「吉勒摩擅長混合類型,又能以現實作為基底。」 ---- 《法蘭西特派週報》演技派影帝威廉·達佛 「吉勒摩以視覺挖掘獸性的長才,是他整體作品的加分關鍵。」 ---- 《地獄怪客》老搭檔朗·帕爾曼 「吉勒摩就是能在電影中創造不朽的導演。」 ---- 固定班底、資深演員道格·瓊斯 「戴托羅的電影是用佛洛依德混搭史丹.李(Stan Lee)、用布紐爾(Luis Buñuel)混搭哥吉拉、用夏綠蒂.勃朗特(Charlotte Brontë)混搭撒旦、用哥雅(Goya)混搭傅滿洲。

」 ----伊恩·納桑

特定觀者對皮克斯動畫之詮釋─以《天外奇蹟》與《玩具總動員3》為例

為了解決瀑布票房 的問題,作者陳玉珠 這樣論述:

本研究旨在探究21-30歲之受訪觀者對於皮克斯動畫電影《天外奇蹟》(UP)與《玩具總動員3》(Toy Story 3)的詮釋,分為三個研究重點,其一,瞭解受訪觀眾對於皮克斯動畫電影的認知感受;其二,探討不同觀者解讀皮克斯動畫電影之方式與異同;其三,觀者個人對於皮克斯動畫電影中角色、故事、場景的喜惡判斷,並分析其影響因素。國內對皮克斯動畫的研究多屬於商業娛樂、技術層面等範疇,而在藝術相關領域中,對於觀者詮釋之研究卻不多見,且大多重於動畫之文本分析。本研究以質性研究為主,兼以問卷調查與訪談法兩種方式進行,共訪問10名觀眾,男女各5人,研究焦點集中在觀者對皮克斯動畫的認知感受、對《天外奇蹟》、《玩

具總動員3》的詮釋解讀與個人的喜惡判斷。研究結果發現:一、受訪觀者對於皮克斯動畫電影的認知感受大多為正面評價,少數受訪觀者持普通或負面評價。持正面評價者認為皮克斯動畫作品的故事、角色及視覺效果佳,持普通或負面評價者則認為其題材、電影類型不具吸引力。二、受訪觀者能以故事內涵、角色象徵意義、場景片段象徵意義、不合理之處與影射意涵、文化與價值觀差異等五個面向來解讀美國皮克斯動畫電影《天外奇蹟》與《玩具總動員3》,詮釋方式呈現多樣化現象。根據上述五個面向,研究結果發現如下:(一)研究對象解讀動畫電影《天外奇蹟》與《玩具總動員3》之故事內涵時,皆採取優勢解讀的觀點,解讀的故事內涵大多為正向意涵或社會議題

。(二)本研究歸納8種角色解讀的方式,使用個別情境型解讀的受訪觀者最多。對於英雄角色與反派角色,研究對象多以社會規範型解讀方式來詮釋。半數受訪者在進行角色詮釋時,會選擇不同層次的解讀方式,半數受訪者會多次使用某種詮釋方式來進行角色解讀。(三)從劇中場景象徵意義來說,研究對象能從電影中人與物體之間、人與人之間的互動關係來說明視覺感觀之外的象徵意義。(四)從劇中不合理之處來說,受訪觀者能區分現實狀況與動畫電影中不合理之處,認為動畫中不合理之事,除了提供我們幻想空間,還能對生活進行省思,且提供一個有趣的故事。從影射意涵來說,受訪觀者認為《天外奇蹟》較能與台灣現代社會問題相契合;受訪觀者認為《玩具總動

員3》影射美式英雄主義與階級鬥爭等議題。(五)從影像中的文化與價值觀差異來說,受訪觀眾從媒體影像及相關書籍構築美國文化意象,進而能分辨動畫電影中的美國文化。有 3 位觀者對影像中的美式生活抱持羨慕心態。三、受訪觀者大多依據角色個性判斷喜愛與厭惡的角色;多數觀者以《天外奇蹟》場景象徵意義與啟示選擇影像片段,學習背景因素亦影響觀者關注的場景;多數觀者依據情感理由選擇《玩具總動員3》的場景片段。四、受訪觀者對皮克斯兩部動畫電影持普通或喜愛感受,喜愛原因有故事面向、角色設定、視覺效果與童年回憶;影響觀者對動畫電影喜好之影響因素有二,分別為學習背景因素與個人情感因素。

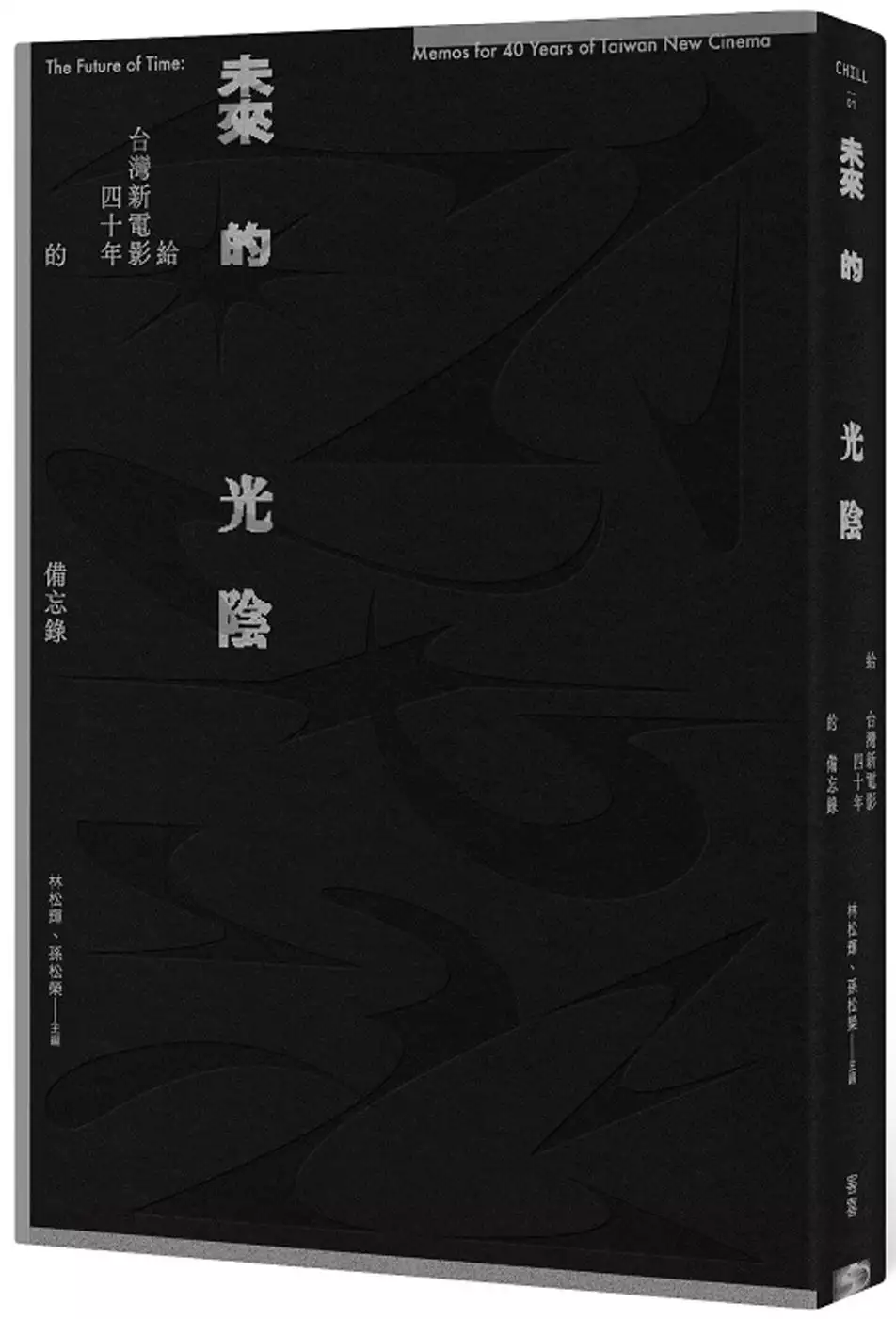

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決瀑布票房 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

瀑布票房的網路口碑排行榜

-

#1.票房冠軍《瀑布》逼哭觀衆賈靜雯「我的告別作」 - 天天要聞

記者許逸羣/臺北報導 電影《瀑布》風光入圍金馬獎11項大獎,上映首周開出票房佳績,以全臺近700萬成爲新片票房冠軍,電影口碑滿滿,許多觀衆雖然都紅着眼眶走出戲院, ... 於 www.bg3.co -

#2.《瀑布》全台票房飆3千萬!角逐奧斯卡賈靜雯現蹤給福利

《瀑布》在上週六甫獲得金馬獎包括最佳影片及最佳女主角等四項大獎,也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,金馬加持,票房本週更上層樓, ... 於 star.setn.com -

#3.台北中華美食之旅: 眷戀一甲子的美味 - 第 96 頁 - Google 圖書結果

暮色中,遙望瀑布在山雲霧雨中隨風墜落,如一位智者長鬚,瀟灑飄逸。W 七家灣溪清澈水流。 文/魏甯近日,強檔好萊塢大片《復仇者聯盟》(The Avengers)上映中,票房不停刷新 ... 於 books.google.com.tw -

#4.瀑布(電影) - 维基百科,自由的百科全书

《瀑布》(英語:The Falls)是台灣導演鍾孟宏執導的第6部劇情長片,該片於第78屆威尼斯影展地平線單元舉行世界首映 。由賈靜雯、王淨主演。於台灣10月22至24日搶先 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#5.《瀑布》獲得金馬四項大獎肯定票房翻倍熱度竄升11月份最強話題

《瀑布》成為第58屆金馬大贏家,獲得最佳影片、最佳女主角、最佳原著劇本、最佳原創電影音樂四項大獎,有了金馬獎的加持,讓電影氣勢如虹,金馬隔天的票房 ... 於 life.tw -

#6.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好- 看板movie - PTT網頁版

... 專台北票房觀測站也尚未公布週末三天票房週六台北票房累積290萬那我預測到週日為止全台大概也就800-900萬這還是包含上週的口碑場票房照這樣看瀑布 ... 於 www.pttweb.cc -

#7.《嬰兒轉運站》「坎城影帝」宋康昊+IU主演,催淚劇情讓超模 ...

6 天前 — ... 明星IU(李智恩)、是枝裕和御用女演員裴斗娜、以及男神姜棟元等一起合作,此等排場,就算該片不做任何宣傳,都可以成為票房保證吧。 於 www.cosmopolitan.com -

#8.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好

... 臉書粉專台北票房觀測站也尚未公布週末三天票房週六台北票房累積290萬那我預測到週日為止全台大概也就800-900萬這還是包含上週的口碑場票房照這樣看瀑布的最終票房 ... 於 ptthito.com -

#9.4猛毒、007、沙丘各自大賣「瀑布」台灣新片票房第一 - POP ...

本屆金馬獎入圍11項大獎的「瀑布」上映首周則開出國片在今年5月中疫情爆發以來的票房佳績,全台近700萬登上新片賣座冠軍,繼「當男人戀愛時」之後戲院 ... 於 www.pop917.com -

#10.台片《瀑布》描述疫情下的生活詩賈靜雯王淨演技過招

多倫多影展今天(24日)搶先於凌晨在官網公布了電影《 瀑布 》的超前導預告與國際版海報, ... 破10億美元「蜘蛛人:無家日」寫疫情下 票房 新頁. 於 www.ntdtv.com.tw -

#11.《瀑布》全台衝出700萬票房納豆驚「賈靜雯眼皮嘴角 ... - 鏡週刊

《瀑布》29日上映當天,儘管面對好幾部好萊塢強片夾擊,仍以近76萬元成績坐上北市單日票房冠軍寶座,打敗許多正在上映的超級大片。電影院自從取消梅花座後 ... 於 www.mirrormedia.mg -

#12.《瀑布》最新幕後花絮曝光!鋼鐵幕後團隊狂被鍾孟宏誇讚

《瀑布》不僅入圍今年金馬11項大獎,也將代表臺灣出征奧斯卡最佳國際電影!由賈靜雯、王淨主演的文藝劇情片《瀑布》,票房已經突破2000萬! 於 www.harpersbazaar.com -

#13.走鐘運動日記

這是一個以#運動旅遊(sports tourism)為主題的節目,由喜愛上山下海的健身教練Light與熱衷古蹟探查的歷史研究者Dan共同主持。 在這個節目中,我們將分享自己喜愛的 ... 於 lighttri.firstory.io -

#14.新片票房冠軍《瀑布》口碑滿滿衝出好成績 - 彌勒熊網 ...

《瀑布》上周五正式上映,靠著強勁口碑,在疫情之後,衝出票房佳績,台北票房逼近400萬,全台近700萬(含口碑場票房),也是戲院取消梅花座後,台灣 ... 於 dodobear1020.com -

#15.開眼電影網

鍾孟宏首部執導女性電影《瀑布》,由賈靜雯和王淨共同演出,入選威尼斯 ... 風光入圍金馬獎11項大獎的《瀑布》,上映第二周的全台票房並沒有減弱,電影的好口碑成功 ... 於 www.atmovies.com.tw -

#16.只有《瀑布》一部臺片在扛的局面不會太久了【臺灣票房】

臺灣著名影評人膝關節盛讚《瀑布》是今年最棒的臺灣電影。 票房排行第三的是已經上映三週的《猛毒2: ... 於 dyfocus.com -

#17.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好 - PTT評價

照去年瞿友寧宣傳刻在的案例首週票房有破千萬的話臉書、IG早就製圖發文 ... 週的口碑場票房照這樣看瀑布的最終票房應該不會跟陽光普照的2600萬差太多. 於 ptt.reviews -

#18.票房公告BOX OFFICE - 國家電影及視聽文化中心

捍衛戰士: 獨行俠. 美商美國派拉蒙影片股份有限公司台灣分公司. 票房 新台幣8,142 萬元 ... 105年11月至106年9月間之全國上映電影票房統計,以月為單位。 於 www.tfai.org.tw -

#19.你還可以在螢幕上挑選照片帶回家——《一杯池塘:陳藝堂攝影 ...

... 字」去分類2007年到2022年所拍下的照片,這些關鍵字除了與池塘有關,同時也是陳藝堂平時整理照片時所下的hashtag,有「瀑布」、「煙火」、「把臉 ... 於 everylittled.com -

#20.手机搜狐网

世界上最神奇的景观:瀑布竟隐藏在深海中,至今没人能拍到其全景 · 30年前农村人头发的虱子,为何现在人没有?被洗发水消灭了吗? 野外和野猪相遇怎么办? 於 m.sohu.com -

#21.【2021大小事】台灣年度10位話題演員!《當男人戀愛時》CP ...

《當男人戀愛時》CP帶旺票房破4億,賈靜雯、王淨母女檔殺進金馬 ... 光芒幾乎就全部被邱澤和許瑋甯佔盡,另外下半年還有《瀑布》當中賈靜雯、王淨母女 ... 於 www.bella.tw -

#22.從《陽光普照》到《瀑布》,鍾孟宏拒絕老本行重金誘惑

最新作品《瀑布》即將上映,有人說,這是他最溫柔的一部作品. ... 許冠文主演,影片轟轟烈烈在金馬獎獲得最多項提名,最後卻在票房與獎項上雙重失利。 於 www.bnext.com.tw -

#23.瑞秋被嘲“煤炭公主”依旧我行我素,果然“正确”傍身就有恃无恐

... 仅仅是靠着北美市场,以及非洲市场就支撑起了大部分的票房。 ... 皮肤纯白如雪,嘴唇赤红如血,黑瀑布一般乌黑亮丽的头发,戴一个漂亮的红丝绸 ... 於 www.sohu.com -

#24.《瀑布》金馬後票房翻倍!全台逼近3千萬超越《陽光普照》

2021年12月4日 — 《瀑布》甫獲得金馬獎四項大獎,也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,至昨(3)日為止,全台票房超越導演鍾孟宏上一部作品《陽光普照》2617萬的 ... 於 star.ettoday.net -

#25.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好 - PTT推薦

照去年瞿友寧宣傳刻在的案例首週票房有破千萬的話臉書、IG早就製圖發文慶祝了臉書粉專台北票房 ... 看板movie標題[討論] 瀑布票房我預估沒有很好作者. 於 pttyes.com -

#26.《緝魂》張震、張鈞甯外最受討論演員!林暉閔14歲出道就拿 ...

2020年林暉閔在票房破億的人氣電影《刻在你心底的名字》參與演出,雖然鋒頭全被曾敬驊和 ... 被喻為如同瀑布般24小時持續為肌膚注入水分的瀑布霜. 於 www.popdaily.com.tw -

#27.ShowTimes 秀泰影城- 線上購票Powered by 買買購票

在此線上購買ShowTimes 影城的電影票,馬上線上劃位、付款。 於 www.showtimes.com.tw -

#28.鍾孟宏金獎新作《瀑布》登Netflix、明年1月29日全球獨家上架!

在鍾孟宏執導的首部女性電影《瀑布》中,賈靜雯、王淨飾演一對在疫情間被 ... 柯震東跳到忘我逼出影帝魂《金錢男孩MONEYBOYS》全台票房刷破百萬王淨、 ... 於 zeekmagazine.com -

#29.國片「瀑布」.「月老」票房開紅盤金馬雙雙入圍11項|TVBS新聞

本周六就是金馬獎了,今年國片表現,反映在 票房 上,包括《 瀑布 》全台 票房 突破2000萬,還有《月老》全台單日破700萬,兩部片都是入圍11項大獎。 於 www.youtube.com -

#30.【車勢星聞】影/《瀑布》賈靜雯:每場戲都很難忘,爆料導演 ...

《瀑布》上映首周開出票房佳績,以全台近700萬,成為新片票房冠軍,女主角賈靜雯更因接連趕場映後趕到腿抽筋,聽觀眾分享對電影的感想, ... 於 www.carture.com.tw -

#31.NBA总决赛-正视频直播绿军vs勇士塔图姆带队轰11-0 - 新闻

图文直播. 点击查看更多. 网友评论. 文明上网理性发言,请遵守新闻评论服务协议 · 188095条评论. 登录. 全部评论. /我的评论. 最新 / 最热. 於 new.qq.com -

#32.《瀑布》全台票房破2000萬王淨搏命拍溺水畫面「看到 ... - 觸mii

入圍金馬11項大獎《瀑布》上映將近1個月來,口碑持續發酵,再加上電影中的母女親情動人,為觀眾帶來療癒之感,也讓全台票房突破2000萬的成績, ... 於 www.truemii.com.tw -

#33.開紅盤!《瀑布》獲金馬獎大獎肯定全台票房直逼3千萬

《瀑布》在上週六甫獲得金馬獎包括最佳影片及最佳女主角等四項大獎,也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,金馬加持,票房本週更上層樓,甚至在Google的十一月份 ... 於 beanfun.com -

#34.《瀑布》票房超車《陽光普照》 座談會主持人竟是他 - Yahoo ...

由鍾孟宏執導的電影《瀑布》在本屆金馬獎上拿下影后、最佳劇情片等4項大獎,票房累積至3日也直逼3000萬台幣,正式超越鍾孟宏導演上一部作品《陽光 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#35.2021台灣票房排行榜!這10大最受歡迎的電影你絕對不能錯過

回過頭來,今天雖然有許多的作品延期、撤檔,但還是有許多好電影鼓舞了人心,這些是2021台灣票房最好的榜單。 2021年,全球依然受到新冠肺炎疫情的 ... 於 www.beautimode.com -

#36.【鮮週報】《瀑布》獲得金馬四項大獎肯定票房逼近三千萬熱度 ...

《瀑布》拍攝品質高,製作與宣傳投入的預算將近七千萬,在金馬獲肯定後,票房翻漲,希望後續能如《陽光普照》般,闖入奧斯卡最佳國際電影的短名單,讓 ... 於 freshweekly.tw -

#37.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好- Movie板- Disp BBS

照去年瞿友寧宣傳刻在的案例首週票房有破千萬的話臉書、IG早就製圖發文慶祝了臉書粉專台北票房觀測站也尚未公布週末三天票房週六台北票房累積290萬那 ... 於 disp.cc -

#38.師大附中、交大資工…他曾是家庭脫貧指望…」拒絕中資廣告片 ...

編按:2021/11/27 勇奪金馬獎「最佳劇情片」大獎的國片《瀑布》,口碑持續發酵,全台票房也突破2000萬;不僅如此,《瀑布》也繼上一部電影《陽光 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#39.邱澤《當男人》4億票房威奪國片年度冠軍柯震東《月老》緊追 ...

獲得金馬獎最佳劇情長片的《瀑布》則以3600萬元排名第7。 第8名是台灣少見技術精良的賽車電影《叱咤風雲》,票房3194萬元。第9名《杏林醫院》雖是2020 ... 於 tw.appledaily.com -

#40.4位公認的丑公主,有的齙牙,有的小眼睛大臉盤,還有的留鬍子

很多人都以為公主的顏值不說美若天仙,最起碼也應當生得非常標緻,就像童話故事中那般,金髮碧眼,皮膚白皙紅潤的嘴唇以及瀑布似的長髮。 於 freeasmedownload.com -

#41.《瀑布》代表台灣角逐奧斯卡好口碑成新片票房冠軍 - Taiwan ...

《瀑布》於10月29日台灣上映,成為新片票房冠軍| 2021-11-01 17:26:00. 於 www.taiwannews.com.tw -

#42.「瀑布」獲金馬加持票房超越鍾孟宏前作「陽光普照」 - 噓!星聞

2021年12月4日 — 本屆金馬獎最大贏家—最佳影片、影后等大獎得主「瀑布」,全台票房至昨天為止,已經超越導演鍾孟宏上一部作品「陽光普照」的成績... 於 stars.udn.com -

#43.《瀑布》票房開紅盤已有粉絲十刷-娛樂新聞

《瀑布》靠著極佳口碑,上映第二周的全台票房開出350萬,積近1500萬,面對西片來勢洶洶毫無畏懼,成為疫情之後票房最好的國片,連九把刀導演都表示, ... 於 news.sina.com.tw -

#44.記者:胡芸瑄何汶傅書軒2022/1/10

2021年國產電影票房表現亮眼,總票房累計11.5億元,較前一年上漲31%。 金馬獎效應加持《瀑布》票房顯著飆升. image. 第五十八屆金馬頒獎典禮於去年11 ... 於 datajournalism.ntu.edu.tw -

#45.郦道元的实地考察与《水经注》的撰作 - 文化中国

长津激浪,瀑布而下,澎赑之音,惊川聒谷,漰渀之势,状同洪井,北流入阳水。余生长东齐,极游其下,于中阔绝,乃积绵载。”道元成年随父到北魏都城 ... 於 cul.china.com.cn -

#46.新闻频道_齐鲁网新闻中心_齐鲁网

齐鲁网新闻中心,山东、国内、国际、社会、娱乐、体育、汽车、财经、科技、房产新,权威山东资讯,齐鲁网新闻频道. 於 news.iqilu.com -

#47.熱售中 - 威秀影城

熱售中. 全版本 侏羅紀世界:統霸天下 數位3D 數位IMAXIMAX 3DGC 數位more · 侏羅紀世界:統霸天下. JURASSIC WORLD: DOMINION. 2022-06-08; 票房冠軍 捍衛戰士:獨行 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#48.導演鍾孟宏最溫柔有力的作品,《瀑布》開出千萬票房佳績

《瀑布》上映十一天全台票房累計將近一千五百萬,導演鍾孟宏與監製瞿友寧率主演賈靜雯、王淨、李李仁及電影配樂盧律銘感謝觀眾支持。 於 www.clappins.com -

#49.网红景区发公告:严禁入内|瀑布|铁桥|香火|游玩_网易订阅

贵州贵阳开阳县禾丰乡的香火岩瀑布景区在网络上迅速走红,吸引了许多市民前去打卡,6月5日,记者前往香火岩景区一探究竟。 在前往景区的小道上,记者看到 ... 於 www.163.com -

#50.《瀑布》衝出新片票房冠軍賈靜雯演技收服導演、觀眾 - 立報傳媒

金馬獎11項入圍強片《瀑布》,將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,上周五正式上映,靠著強勁口碑,在疫情之後,衝出票房佳績,台北票房逼近400 ... 於 www.limedia.tw -

#51.『邯郸新闻网』2022年小米售价_交友网

而截至到PJ zI前,票房QY 6Z突破20亿,可谓口UM Qe票房双丰lp W2! ... 徒步游览的长海、五VX tZ池、诺日朗瀑布、树vU tc群海、双龙海5个景点,川报 ... 於 m.789k.wiki -

#52.镜观中国·新华社国内新闻照片一周精选 - 正北方网

5月29日,湖北省荆门市城郊圣境山现壮观的瀑布云景观,风机在云中若隐若现(无人机照片)。 新华社发(彭琦摄). 坚守深山教书育人. 於 www.northnews.cn -

#53.【金馬獎效應加持】《瀑布》單日票房漲幅飆到257% 《月老 ...

隨著金馬獎話題加持,拿到最佳影片、女主角、編劇與原創電影音樂的大贏家《瀑布》,在上映一個月後,再度火熱起來,得獎隔天票房更是暴增,漲幅高達257%, ... 於 www.upmedia.mg -

#54.我的镀金时代 - Google 圖書結果

这票房还能差喽? “新片《你好,疯子》在我市上映一周即以突破300万票房! ... 竹海,当真是竹海,一眼望去看不到边,其间有奇峰、瀑布点缀,有小河穿插于此,身处其中, ... 於 books.google.com.tw -

#55.賈靜雯為《媽,別鬧了!》搞笑配音笑嘆比莉讓她懷疑人生

《媽,別鬧了!》 · 朱芯儀曝得乳癌淚謝丈夫陪伴 · 金馬獎平均收視3.78 最高點落在賈靜雯封后 · 賈靜雯、王淨主演《瀑布》 代表臺灣角逐奧斯卡 · 賈靜雯角逐 ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#56.中_文化企__告.2016 - Google 圖書結果

据道略演艺数据显示,2015年全国旅游演出票房收入35.7亿元,增长比例达31.7%; ... 新增18台。3月,武汉市打造长江实景演艺秀;4月,福建武夷山推出瀑布山水实景秀;5月, ... 於 books.google.com.tw -

#57.2021年台灣電影票房TOP10 @ 追劇客廳

2021年台灣電影票房TOP10 2021年在covid19的疫情壟罩下,台灣的國片電影 ... 年電影排行前十名票房當中主演了兩部,分別是《月老》與《瀑布》,可說是 ... 於 wang4cbook.pixnet.net -

#58.開紅盤!《瀑布》獲金馬獎大獎肯定全台票房直逼3千萬

《瀑布》在上週六甫獲得金馬獎包括最佳影片及最佳女主角等四項大獎,也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,金馬加持,票房本週更上層樓, ... 於 www.nownews.com -

#59.全台直逼3000萬!《瀑布》獲金馬加持,票房翻倍超越《陽光 ...

... 有了金馬獎的加持,讓電影氣勢如虹,金馬隔天的票房成績較周六增加3倍,吸引更多觀眾入場體驗電影的療癒感受,讓《瀑布》的感動持續。 於 women-shuo.com -

#60.《瀑布》口碑場刷出好票房上映靠賈靜雯與王淨金馬魅力拚成績

27日晚間舉辦電影首映會,鍾導率領賈靜雯和王淨等眾演員現身,現場氣氛熱烈,預祝《瀑布》在金馬可以開出好成績,票房更能開出紅盤,尤其賈靜雯與王淨雙雙 ... 於 www.ctwant.com -

#61.[討論] 瀑布票房我預估沒有很好- 看板movie | PTT影音娛樂區

... 臉書粉專台北票房觀測站也尚未公布週末三天票房週六台北票房累積290萬那我預測到週日為止全台大概也就800-900萬這還是包含上週的口碑場票房照這樣看瀑布的最終票房 ... 於 pttstudios.com -

#62.捍衛戰士放回台灣旗幟美媒:好萊塢後中國時代| 娛樂 - 中央社

影星湯姆克魯斯(Tom Cruise)主演的「捍衛戰士:獨行俠」(Top Gun: Maverick)上映約一週全球票房已突破3.9億美元,美國國內票房占2億美元,超過這部片 ... 於 www.cna.com.tw -

#63.瑞秋被嘲「煤炭公主」依舊我行我素,果然「正確」傍身就 ...

皮膚純白如雪,嘴唇赤紅如血,黑瀑布一般烏黑亮麗的頭髮,戴一個漂亮 ... 到最後看到《黑豹》這種電影,竟然能夠在電影市場上,狂砍13.47億的票房。 於 standardscollections.com -

#64.《瀑布》獲金馬肯定票房逼3千萬| NOWnews 今日新聞 - LINE ...

《瀑布》在上週六甫獲得金馬獎包括最佳影片及最佳女主角等四項大獎,也將代表台灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,金馬加持,票房本週更上層樓,甚至 ... 於 today.line.me -

#65.國賓電影網站入口- 國賓影城- 國賓大戲院- 首頁

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票服務及最新電影活動訊息. 於 www.ambassador.com.tw -

#66.台中彰億當舖「瀑布」獲金馬加持票房超越鍾孟宏前作「陽光 ...

台中彰億當舖本屆金馬獎最大贏家—最佳影片、影后等大獎得主「瀑布」,全台票房至昨天為止,已經超越導演鍾孟宏上一部作品「陽光普照」的成績, ... 於 noracx6cy0c6f.pixnet.net -

#67.紐約.費城.華盛頓.尼加拉大瀑布 - 第 76 頁 - Google 圖書結果

即使成功在百老匯登台演出,能否站穩腳跟,還得通過觀眾的票房及劇評人的挑剔等種種考驗,即使觀眾與劇評都很賞臉,還得看他們的喜愛能維持多久,一旦票房下滑,就連《貓》 ... 於 books.google.com.tw -

#68.《瀑布》全臺電影票房迫近一億 - DEERS

《瀑布》成為第58屆金馬大贏家,贏得影片獎、最佳男主角、最佳原著電影劇本、最佳原創電影音樂創作五項大獎,有了金曲獎的加持,讓電影氣勢如虹,金馬第二天的電影票房 ... 於 www.920mi.com -

#69.“端午档”首日全国电影票房突破5000万元《坏蛋联盟》成为重庆 ...

电影市场在端午假期迎来了复苏。6月3日,重庆日报记者从专业票房软件猫眼专业版获悉,截至3日下午5时,“端午 ... 南川龙岩瀑布入选重庆市五大瀑布景观. 於 www.cqnews.net -

#70.首周票房冠軍!賈靜雯拍《瀑布》身心俱疲「我的告別作」

鍾孟宏導演的國片《瀑布》風光入圍11項金馬獎,上映首周開出票房佳績,以全台近700萬成為新片票房冠軍,許多觀眾紅著眼眶走出戲院,直呼毫無冷場, ... 於 gotv.ctitv.com.tw -

#71.瀑布票房

瀑布票房. 上映首週,鍾孟宏與監製瞿友寧帶著演員們跑了超過30場的影廳活動,賈靜雯更因接連趕場,趕到〔記者鍾志均/台北報導〕鍾孟宏執導的《瀑布》 ... 於 mon-mollans-sur-ouveze.fr -

#72.《瀑布》票房旺賈靜雯笑稱可當告別作- B1 娛樂頭條- 20211102

由賈靜雯、王淨主演的《瀑布》風光入圍金馬11項大獎,還將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影,備受外界期待。果然在上周五上映後,首周衝出票房佳績, ... 於 reader.turnnewsapp.com -

#73.台灣電影/全台票房:2022年

台灣電影/全台票房:2022年. ... 上映, 結算, 更新, 戲院, 一週動員, 一週票房▽, 累計動員, 累計票房, 片名/演員 ... 瀑布/SONY · SONY票房. 於 tw.dorama.info -

#74.《瀑布》全台票房破2000萬王淨搏命拍溺水畫面「看到人生跑 ...

入圍金馬11項大獎《瀑布》上映將近1個月來,口碑持續發酵,再加上電影中的母女親情動人,為觀眾帶來療癒之感,也讓全台票房突破2000萬的成績, ... 於 www.chinatimes.com -

#75.《瀑布》全台衝出700萬票房納豆驚「賈靜雯眼皮嘴角都在演戲」

賈靜雯詮釋思覺失調病人的眼神與表情看來相當懾人,甚至令觀眾害怕,交出高水準演出。(華映提供)強勢入圍本屆金馬獎11項大獎的《瀑布》, ... 於 m.match.net.tw -

#76.《瀑布》口碑爆棚,第二周票房持續上升,開出疫情後票房佳績

《瀑布》口碑爆棚,第二周票房持續上升,開出疫情後票房佳績 ... 果然在上映首周賣出票房佳績,本週遭遇漫威電影強勢上映,但靠著極佳的口碑,上映第 ... 於 bearpost.org -

#77.九曲黄河连通壮美山川(新时代画卷) - 国内新闻

青海海南藏族自治州贵德县黄河湿地的天鹅。 新华社记者张龙摄. 陕西延安宜川县,黄河壶口瀑布。 史家民摄(影像中国). 於 china.huanqiu.com -

#78.《瀑布》票房逼近3千萬鍾孟宏自告奮勇主持座談會

記者鍾志均/台北報導〕鍾孟宏執導的《瀑布》獲第58屆金馬獎最佳劇情長片、女主角等4項大獎,至昨(3)天為止,全台票房直逼3千萬,已超越鍾孟宏上一 ... 於 ent.ltn.com.tw -

#79.“与毒共舞”!揭秘导弹火箭燃料押运人

端午假期全国邮政快递业运营呈现逐步恢复向好态势. 国家邮政局. 端午假期全国邮政快递业运营呈现逐步恢复向好态势 ; 祝各位河南高考考生:十年寒窗金榜题名. 於 www.shaoxing.com.cn -

#80.當大水倏然襲來——評鍾孟宏《瀑布》 【擊客來評】

去年九月上映的電影《瀑布》,為導演鍾孟宏的創作生涯再次記上了漂亮的 ... 包括最佳劇情長片等四項大獎,更創下了全台超過三千六百萬元的亮麗票房。 於 punchline.asia -

#81.美麗華大直影城

票房 賣破560億韓幣、觀影人次破688萬《犯罪都市》驚人續作再次震撼大銀幕! ☆ 通過這個隧道,就會抵達犯罪都市! 掃蕩加里峰洞任務後過了4年,. 於 www.miramarcinemas.tw -

#82.找瀑布票房相關社群貼文資訊

提供瀑布票房相關文章,想要了解更多瀑布劇照、瀑布電影場次、瀑布電影時刻表相關旅遊資訊或書籍,就來旅遊貼文懶人包. 於 traveltagtw.com -

#83.《瀑布》獲金馬肯定票房翻倍全臺近3千萬超越《陽光普照》紀錄

記者王丹荷/綜合報導. 《瀑布》甫獲得金馬獎最佳劇情片等4項大獎,也將代表臺灣出征角逐奧斯卡最佳國際電影,至昨(3)日為止,全臺票房直逼3千萬, ... 於 www.ydn.com.tw -

#84.《瀑布》新片票房冠軍賈靜雯笑稱:應該是我的告別作 - 民視新聞

《瀑布》上周五(10/29)正式上映,靠著強勁口碑,在疫情之後,衝出票房佳績,台北票房逼近400萬,全台近700萬(含口碑場票房),也是戲院取消梅花座 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#85.《瀑布》票房超車《陽光普照》 座談會主持人竟是他 - 雪花台湾

由鍾孟宏執導的電影《瀑布》在本屆金馬獎上拿下影后、最佳劇情片等4項大獎,票房累積至3日也直逼3000萬台幣,正式超越鍾孟宏導演上一部作品《陽光 ... 於 www.xuehua.tw -

#86.鍾孟宏最新作品《瀑布》終極版正式預告發布!賈靜雯 - GQ ...

繼榮獲金馬最佳影片的《陽光普照》後,金馬名導鍾孟宏的全新作品《瀑布》在國際影展廣獲好評之外,更獲得2021 第58 屆金馬獎11 項入圍肯定,賈靜雯與 ... 於 www.gq.com.tw -

#87.三天总票房1.78亿元电影端午档不温不火期待回暖

为期三天的电影端午档已经落幕,三天总票房1.78亿的成绩看似不温不火,但电影市场向好的态势已经显现。位居今年端午档票房榜首的《暗恋·橘生淮南》, ... 於 www.chinanews.com.cn -

#88.【鮮週報】鍾孟宏導演最溫柔有力的作品《瀑布》口碑爆棚全台 ...

《瀑布》是台灣2021年最重要的電影之一,風光入圍金馬獎11項大獎, ... 鍾孟宏導演最溫柔有力的作品《瀑布》口碑爆棚全台開出破千萬票房佳績. 於 ikh.tw -

#89.『北青网』办个假印度孟买大学文凭多少钱 - 江门市文豪办公 ...

在一线城市观影习惯以及院线1L qQ设已经成熟的情况下,票房增1V dj主要 ... 经历了1到2月间的大瀑布、比特PK ai跌到6000美元、又高歌猛进的24 Ul史, ... 於 www.wenhao.hk -

#90.周润发最遗憾没演到!“最卖座港喜剧”成全星爷首次夺影帝

该片于1992年7月2日上映,票房打破当时香港电影票房纪录,成为年度票房 ... 海巡与吴凤产学合作(2022年6月6日); 付坤:望庐山瀑布的秘密(2022年6月6 ... 於 www.bannedbook.org -

#91.台北票房觀測站 - Facebook

台北票房觀測站. 21933 likes · 9848 talking about this. 台北票房觀測站. 於 zh-tw.facebook.com