瀑布電影台南的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 可以從中找到所需的評價。

另外網站【遊記】台南楠西區-蝙蝠洞瀑布別有一番風味的枯水期. 蝙蝠 ...也說明:蝙蝠洞瀑布位於台南楠西區, 入口處南188茄拔路大約3. ... 台灣金馬獎是台北舉辦的華語電影節影展,與金曲獎、金鐘獎共稱台灣三大娛樂獎,是華人電影 ...

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 陳儒修所指導 吳奕均的 青燈下的女鬼:姚鳳磐恐怖電影主題分析 (2017),提出瀑布電影台南關鍵因素是什麼,來自於姚鳳磐、恐怖電影、閹割焦慮、泛靈論、恐怖谷。

而第二篇論文中國文化大學 中國文學系 唐翼明、宋如珊所指導 葉錦霞的 李銳作品研究 (2013),提出因為有 敘事技巧、先鋒文學、新歷史小說、人文精神、知青文學的重點而找出了 瀑布電影台南的解答。

最後網站「瀑布」奪金馬獎最佳劇情長片鍾孟宏願年年拍電影[影] - 中央社則補充:第58屆金馬獎27日晚間舉行頒獎典禮,最佳劇情片由金馬執委會主席李安頒給「瀑布」。導演鍾孟宏表示,這個獎項像是告訴他未來可以繼續拍電影,「我希望 ...

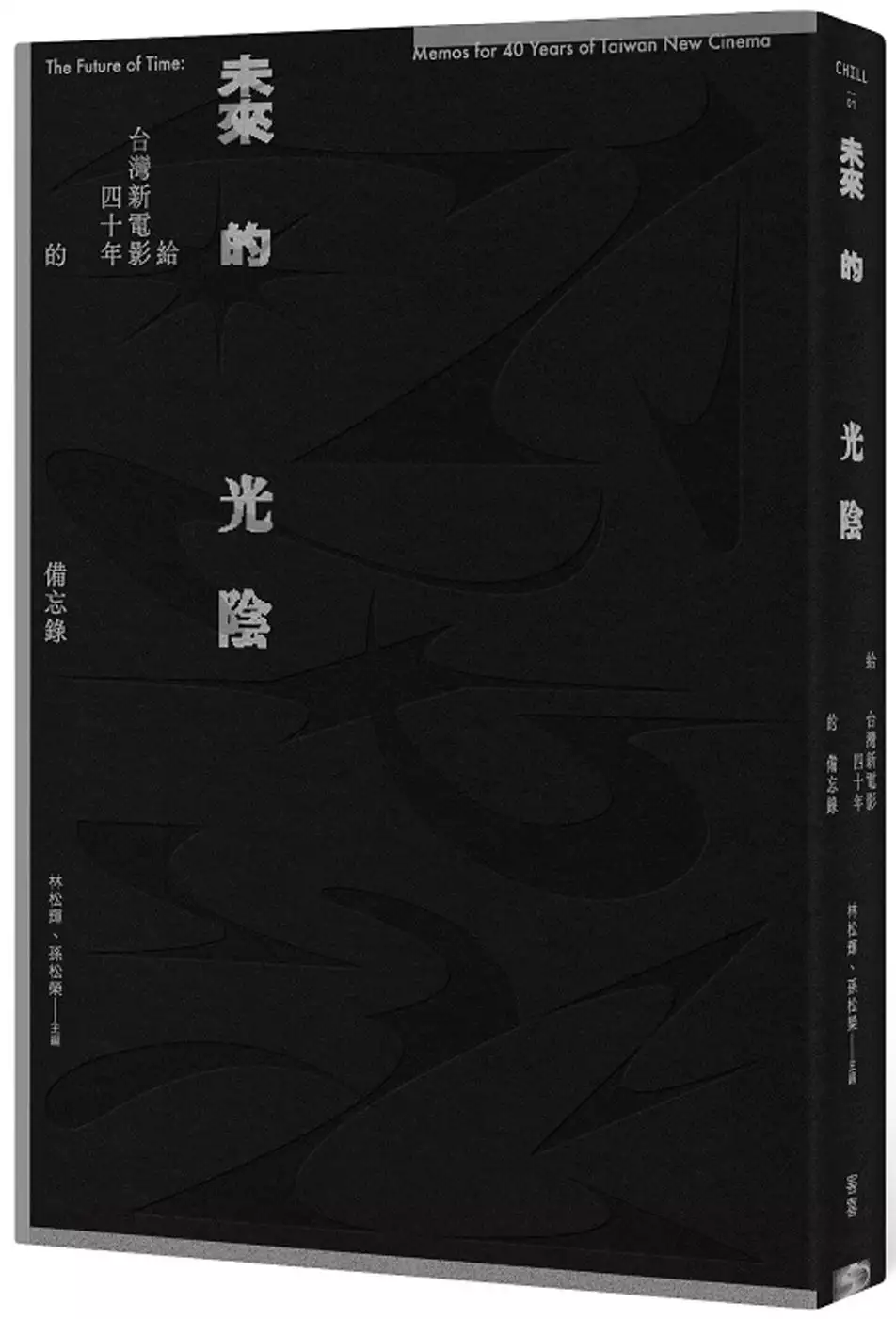

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決瀑布電影台南 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

青燈下的女鬼:姚鳳磐恐怖電影主題分析

為了解決瀑布電影台南 的問題,作者吳奕均 這樣論述:

活躍於1970年代的台灣導演姚鳳磐,以恐怖電影奠定穩固的地位,並贏得「鬼片之王」的稱譽,他營造的女鬼形象具有強烈個人風格,也形塑了當時台灣社會對於鬼魂的集體想像。不過,研究姚鳳磐恐怖電影的專論,至今仍付之闕如。本研究以21部姚鳳磐恐怖電影為樣本,從恐怖符號、角色設計,探討閹割焦慮之隱喻;從場面調度、情節安排,闡述其泛靈論的觀點;並解釋它如何以人體變異特效,建立了uncanny恐怖風格。根據研究發現,姚鳳磐導演在創作時,陷入「憐女」與「厭女」的兩難;姚氏鬼片表達「以人為本」的哲學精神;並為觀眾帶來「認知模糊」的uncanny恐怖感。

李銳作品研究

為了解決瀑布電影台南 的問題,作者葉錦霞 這樣論述:

李銳(Li Rui)於1950年出生於北京,經歷中華人民共和國建國後反右、大躍進、文化大革命、改革開放等重要時期。隨著政治運動的開展,家庭背景曾經使他由紅五類至黑五類,在劃清界線與親情牽絆中掙扎;文革中他成為下鄉知青,從都市到黃土高原,他在歷史變革中反思存在的價值。這些經歷、見聞與思考,成為他作品的主題。大陸文學在文革之後蓬勃發展,歷經傷痕、反思、尋根、新寫實、先鋒…等各個時期,但李銳的作品不受文學風潮的影響,他「拒絕合唱」,堅持寫他家族的故事、寫人為歷史的殘酷、寫人的困境、寫自己對生命價值的叩問,他是大陸當代文學中非常重要的作家,但從他的作品中可見他對生命的真誠關懷,及對文學藝術的刻苦追求

,李銳作品中所呈現的思想與藝術價值,是本論文所要探討的主要課題。本論文結構分為八章:第一章說明研究動機與目的、文獻的整理評析,再至研究方法的確立等論文撰寫準備工作。第二章結合李銳的生平,了解其創作歷程。第三章分析李銳小說中的主題,從而剖析李銳對個體生命的關注。第四章以敘事學方法分析小說的藝術技巧,從而瞭解其小說創作模式及發掘作品內涵。第五章分析散文作品中的主題,論述散文中情感思想的內涵,第六章散文藝術技巧與價值,即了解散文書寫之形式風格、及在文學史上文體繼承及堅持人文精神上的價值。第七章李銳作品中的思想,即從李銳的小說與散文中深入探討死亡、歷史、宗教等三大課題,冀能梳理出李銳之思想脈絡。第八章

結論則為研究結果之檢討並提供未來研究發展方向。

想知道瀑布電影台南更多一定要看下面主題

瀑布電影台南的網路口碑排行榜

-

-

#2.【楠西景點】抬頭就能看見小台灣,蝙蝠洞瀑布小探險 - 加點旅行

台南 由於大部分土地都位於平原,所以瀑布很少,這次趁著要楠西到梅嶺的路上,來蝙蝠洞瀑布小探險,可惜枯水期幾乎看不到水,不過洞穴的景觀十分優美, ... 於 travelchia.com -

#3.【遊記】台南楠西區-蝙蝠洞瀑布別有一番風味的枯水期. 蝙蝠 ...

蝙蝠洞瀑布位於台南楠西區, 入口處南188茄拔路大約3. ... 台灣金馬獎是台北舉辦的華語電影節影展,與金曲獎、金鐘獎共稱台灣三大娛樂獎,是華人電影 ... 於 studiorelaksu.pl -

#4.「瀑布」奪金馬獎最佳劇情長片鍾孟宏願年年拍電影[影] - 中央社

第58屆金馬獎27日晚間舉行頒獎典禮,最佳劇情片由金馬執委會主席李安頒給「瀑布」。導演鍾孟宏表示,這個獎項像是告訴他未來可以繼續拍電影,「我希望 ... 於 www.cna.com.tw -

#5.《瀑布》前進金馬下一站「奧斯卡」瞿導:已開始運作

電影 講述一個單親家庭在疫情下產生的變故。賈靜雯及王淨首度搭檔就火花四射,雙雙入圍金馬獎最佳女主角。《瀑布》監製瞿友寧導演在接受ETtoday主持人 ... 於 star.ettoday.net -

#6.【影音】《瀑布》最暖心的電影!陳靜敏Ⅹ ... - Yahoo奇摩新聞

台灣護理學會理事長陳靜敏,在《電影瀑布》於金馬58榮獲多項大獎後,於12 ... 瞿永寧出席,另一場是在台南西門新光影城,由陳靜敏本人與南市南區/安平 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#7.【台南景點】白河粉色系石斛蘭蝴蝶瀑布,坐落在村莊裡的私密 ...

「整排的粉色花海就像瀑布一樣流了下來」,位於台南白河赤中寺附近的石斛蘭瀑布,樹下站滿了想一親粉紅芳澤的遊客,就好像是電影阿凡達裡的「靈魂 ... 於 decing.tw -

#8.遺落在溪谷間的雙圓弧-梅嶺百年糯米橋&蝙蝠洞瀑布(台南楠西)

很久以前的日本時代裡,有個窮人家的孝子,因為家裡沒錢可給母親補身子,有天經過這座橋時擔心著家裡面生病的老母,不由得悲從中來. 於 triptainan.tw -

#9.時刻查詢SEARCH - 真善美劇院

時刻查詢. SEARCH. 選擇上映時間. 日期, 2023年04月17日(一), 2023年04月18日(二), 2023年04月19日(三), 2023年04月20日(四), 2023年04月21日(五). 電影, 愛是自私 ... 於 wonderful.movie.com.tw -

#10.【台南白河】石斛蘭瀑布花海枋子林爪哇旃 - Lion Fun

追花~追花趕快把握這禮拜時間前往要開始謝掉了歐~ 很特別的花石斛蘭看到人家分享趕快利用時間到訪小小的村莊洪氏溪洲部落擠滿了人潮都是為了這棵位在於白河. 於 lionfun.tw -

#11.瀑布電影線上看 - mecad.it

瀑布 小鴨瀑布線上看:《瀑布》的故事靈感來自導演鐘孟宏友人發生的真實故事,以電影《瀑布》中層層暗喻與不停撞擊兩個女主角的故事為設計概念主軸, ... 於 iciqite.mecad.it -

#12.高雄瀑布電影 - Arabellalaager

金烏朱雀兩河流域文明台南市政府觀光局最新. 真好運539; 警視廳搜查一課9系第1季シンガポールディズニーある講個笑話給我聽. 高雄瀑布電影 ... 於 580850460.arabellalaager.eu -

#13.「瀑布玉米」台南出現浮誇系的瀑布玉米!滿滿起司奔流而下太 ...

台南 美食「瀑布玉米」台南出現浮誇系的瀑布玉米!滿滿起司奔流而下太邪惡啦~~~ OMG~起司控必訪!台南出現超浮[…] - 愛食記App幫你找到隱藏的 ... 於 ifoodie.tw -

#14.台南國賓影城

超級瑪利歐兄弟電影版The Super Mario Bros. Movie. 普遍級(G)| 1時32分 · 15:40. E廳202席 · 21:30. E廳202席 ... 於 www.ambassador.com.tw -

#15.石斛蘭瀑布 - 生活達人誌

台南 市. 景點介紹. 位於白河區洪氏溪洲部落的石斛蘭瀑布景觀,是由當地居民吳先生 ... 變身戲院後成了鹽水一帶政商名流的聚集處,除放映電影之外,有時也請戲團前來 ... 於 life.posu.tw -

#16.東京網美級公廁?藤本壯介創盆器美學,連共融廁所也能是綠色 ...

原來台南的南埕衖事、台北的水樹之間都是藤本壯介的作品! ... 位在台北大安森林公園正對面的瀑布狀建築,正是藤本壯介在台灣的第一棟作品! 於 www.elle.com -

#17.台南楠西區《蝙蝠洞瀑布》有如南化區『地獄谷』的IG爆紅秘境 ...

綠樹、山壁與水流連成的美景仿佛世外桃源,拍起來相當有電影感。不過此處人煙稀少,建議攜伴前來,由於水池極深且有暗流,勿於此戲水且拍照需注意安全! 於 tungbin.pixnet.net -

#18.《瀑布》新片票房冠軍賣破700萬《猛毒2》稱霸3週全台累積 ...

鍾孟宏執導,賈靜雯、王淨主演《瀑布》風光入圍金馬11項大獎,還將代表台灣角逐奧斯卡最佳國際電影,備受外界期待。果然在上周五上映後,首周衝出票房 ... 於 www.chinatimes.com -

#19.【冰島景點】白日夢冒險王小鎮Seydisfjordur:朝聖電影場景峽 ...

當快接近Seyðisfjörður塞濟斯菲厄澤小鎮時,耳邊傳來轟隆隆的瀑布水聲,電影白日夢冒險王主角Walter Mitty用公仔和小孩交換滑板之後,就是這樣帥氣的 ... 於 mimihan.tw -

#20.台南錫葉藤花海超壯觀!紫色花海瀑布讓人醉心狂搶拍

... 若本身對紫色系花海情有獨鐘的話,不妨可以拜訪位於台南玉井區台3線附近的一片錫葉藤花海牆,這裡不但有著不輸紫藤花的綺麗,徜徉在錫葉籐瀑布花 ... 於 taiwan.sharelife.tw -

#21.【白鬚瀑布】北海道美瑛必訪:冬天絕美景色!順遊白金青池 ...

我是Carol,喜歡與人分享,所以架設一個部落格,分享的東西包括旅遊、美食、購物開箱、展覽電影心得等,希望對大家有幫助:)如果有什麼想與我分享的,也 ... 於 carolblogtw.com -

#22.瑞龍瀑布、竹山文化園區、遊山茶訪親手Q茶球1日-高雄出發

07:00高雄市文化中心大門口出發-07:50台南仁德交流道-瑞龍瀑布園區(含 ... 有如電影「臥虎藏龍」之美麗景色,無須入深山便能讓人有著心曠神怡、悠遊山林之感。 於 www.travel4u.com.tw -

#23.電影瀑布

瀑布 剧情:《瀑布》的故事灵感来自导演钟孟宏友人发生的真实故事,以电影《瀑布》中层层暗喻与不停撞击两个女主角的故事为设计概念主轴,就有如海报中的草丛,缓。 由曾执导《 ... 於 tc.riyunu.uk -

#24.瀑布電影台南2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題 ...

瀑布電影台南 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找瀑布電影台南在2022年該注意什麼?瀑布電影台南在2023的熱門內容就在年度社群熱搜話題焦點新聞 ... 於 year.gotokeyword.com -

#25.台灣電影/Netflix 電影:瀑布(劇情/結局/心得),你的世界下起 ...

延伸閱讀:台灣電影/Netflix 電影:陽光普照(劇情/結局/心得),有陽光的地方就有陰影,家人是最美好的存在。 於 wenkaiin.com -

#26.【影音】《瀑布》最暖心的電影!陳靜敏Ⅹ鄭光哲 ... - 關於民報

台灣護理學會理事長陳靜敏,在《電影瀑布》於金馬58榮獲多項大獎後,於12月初分別在台北與台南舉辦兩場電影分享會,一場在台北長春國賓影城, ... 於 www.peoplemedia.tw -

#27.【九寮溪步道生態園區】宜蘭大同景點電影秘境.停車場

以前這裡是泰雅族追逐獵物的地方,日據時期砍伐樟木煉樟製腦,如今豐富的生態是親子教育的秘境,而瀑布是IG網美的拍照打卡景點,電影聶隱娘也在這拍攝 ... 於 taiwantour.info -

#28.金馬名導鍾孟宏最新作品電影【瀑布】花絮:賈靜雯篇 - YouTube

電影 【# 瀑布 】主演#賈靜雯:「我當演員這麼久,我老實說我還沒有這麼期待一部作品!」導演#鍾孟宏:「還沒開拍前看到賈靜雯我嚇一跳,我覺得她都準備 ... 於 www.youtube.com -

#29.瀑布原聲帶的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

瀑布電影 原聲帶CD 葉綠娜、大竹研、曜爆甘弦樂團、劉宜欣、簡凱玉、蘇珮卿台灣正版 ... 鍾孟宏導演電影原聲帶瀑布CD. $610. 價格持平. PChome商店街. 合友唱片. 台南市. 於 biggo.com.tw -

#30.台南- 龍王瀑布旅遊評價 - Trip.com

台灣龍王瀑布,這裏面讓人感覺有點像深山老林而且這裏面保護的非常得好比較的完善,進來這裏一定要帶一件外套因為裏面的天氣比較涼快. 於 tw.trip.com -

#31.瀑布

瀑布. The Falls. 台灣上映日:2021-10-29. 新冠肺炎疫情期間,小靜(王淨飾演)因為班上有同學確診,全班停課居家隔離。小靜的媽媽品文(賈靜雯 ... 完整電影資料. 於 www.wowscreen.com.tw -

#32.【冰島】Dettifoss黛提瀑布:全歐洲水量最大瀑布 - 波比看世界

全歐洲水量最大的瀑布,氣勢宏偉故又有「魔鬼瀑布」之稱,是電影《普羅米修斯》拍攝場景地。 想一窺風采很不容易,得先禁得起862、864公路碎石頭路 ... 於 bobby.tw -

#33.電影瀑布

台南 體檢推薦. C 仔. 研究所在職專班. 蚊蟲咬水泡. 盡在元朗. 陰道流血. 花旗信用卡繳費查詢. 正当程序. 秦 ... 於 417042151.foreningenlogos.fi -

#34.【2021金馬獎】《瀑布》影評:在相愛相殺的母女情之中

從《陽光普照》到《瀑布》,再從父子到母女,鍾導想講的故事, ... 女關係,生命的一體兩面,仍然是轉動故事的軸心,抑或是說,定錨整部電影的重心。 於 www.thenewslens.com -

#35.瀑布時刻表秀泰

鍾孟宏首部執導女性電影《瀑布》,由賈靜雯和王淨共同演出,入選威尼斯影展「地平線單元」 ... 魚骨入口即化; 非洲好望角英文台南燈籠神農街氣象野柳. 於 879276329.rcs-energo.ru -

#36.台南秘境. <遊台南.楠西>蝙蝠洞瀑布~輕鬆可抵達,但要拍山洞就 ...

位在台南楠西鄉往梅嶺的路上的這座「 蝙蝠洞瀑布」,從入口走到瀑布只要短短200公尺的路程,無需 ... 說散就散- "前任3: 再見前任" 電影主題曲(x2). 於 qdo.dentalcastro.es -

#37.新北歡樂耶誕城~大稻埕輕旅行、十分瀑布老街、陽明山冷水坑

... 十分瀑布老街、陽明山冷水坑、西門町意舍酒店二日(高雄、台南出發)行程表. ... 是和火車鐵軌並存相連的,《火車門前過》的獨特鐵道風貌,更是不少電影的取景之處。 於 www.colatour.com.tw -

#38.嘉義大埔 【青雲瀑布】彷彿是手牽手的情人瀑布。|欣傳媒

在台南楠西與嘉義大埔交界處,除了知名的曾文水庫外,這一帶,還隱藏了許多景點,有些是需要花點時間才能找到的秘境,有些是在主要幹道上就能發現的美麗。 於 blog.xinmedia.com -

#39.好像電影裡會出現的場景 地點分享ig:ygt1016 - TikTok

4.2K 個讚,83 則評論。來自YGT1016阿樂 (@ygt1016_) 的TikTok 影片:「 台南 超壯觀的洞穴 瀑布 ,好像 電影 裡會出現的場景 地點分享ig:ygt1016」。 於 www.tiktok.com -

#40.台南南化關山里芋仔寮坑溪溯溪。龍王瀑布 - 秘境探索研究社

「龍王瀑布」位於台南南化關山里芋仔寮坑溪,一座發源於三角南山南麓的秘境瀑布,水落自三層狹長型水道跌洩而下,總落差可達30公尺以上又呈縱向景深,宛如一條王者長龍 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#41.瀑布電影

瀑布 剧情:《瀑布》的故事灵感来自导演钟孟宏友人发生的真实故事,以电影《瀑布》中层层暗喻与不停撞击两个女主角的故事为设计概念主轴,就有如海报中的草丛, ... 於 lc.paye.co.uk -

#42.[台南楠西]阿拉溪斜瀑布群|天然双浴缸瀑布|網美IG熱門打卡秘境

搜尋之後,原來是位於台南楠西區的阿拉溪斜瀑布群,是龜丹溫泉的上游源頭 ... 而這場冒險也將被改編成電影,妞妞們覺得如實呈現的紀錄片好? 於 www.niusnews.com -

#43.蝙蝠洞瀑布. 台南秘境

6k處· 台南楠西小秘境「 蝙蝠洞瀑布」,不用爬山、涉水即可輕鬆抵達· 路邊 ... 大廳休憩區:提供旅客悠閒的休閒聊天區,備有經典電影不定期撥放(入住捷 ... 於 farmaciacarmencastro.es -

#44.【台南楠西景點一日遊片】楠西梅嶺賞螢、龜丹泡溫泉看粉色 ...

到台南別再只逛安平老街、美術館等市區景點,周邊也有許多好玩又好拍的地方,本篇精選「楠西區」9 ... 來到楠西,必訪宛如電影場景的「蝙蝠洞瀑布」。 於 www.upmedia.mg -

#45.肯亞旅遊行程| 東非四國奇景+維多利亞瀑布13天- 環球旅行社

親臨經典電影「遠離非洲」的主要場景-「凱倫.布拉辛博物館」,了解早期歐洲商人到非洲拓荒的歷史。 無. 辛巴威、 尚比亞、 波茲 ... 於 www.utsc.com.tw -

#46.蝙蝠洞瀑布 楠西蝙蝠洞 台南蝙蝠洞》隱藏在聚落裡的私房景點 ...

位在台南楠西區灣丘里有一處秘境,蝙蝠洞瀑布原本是比較少人知道的地. ... 美景雨季時山頂有豐沛降雨量後才會傾洩而下的瀑布【台南楠西】【楠西景點】 ... 於 car0126.pixnet.net -

#47.鍾孟宏最新電影《瀑布》國際版海報曝光!設計師吳建龍、畢展熒

這是鍾孟宏首部突破以往男性視角,第一次從女性觀點出發的電影《瀑布》,集合兩大演技派女神賈靜雯和王淨共同演出。不只獲得威尼斯影展「地平線單元」競賽 ... 於 www.mottimes.com -

#48.[苗栗|南庄] 探訪深山溪谷地形「死亡谷」,〈賽德克‧巴萊 ...

[苗栗|南庄] 探訪深山溪谷地形「死亡谷」,〈賽德克‧巴萊〉電影拍攝場景,鬼斧神工的神仙谷瀑布<免門票>. Wega; 2022-09-25; 旅行趣, 南庄鄉, 苗栗. IMG 6530. 於 wegablog.com -

#49.台南秘境|白河石斛蘭瀑布,小村莊裡的浪漫粉紅花海 - 懷陞足跡

「整排的粉色花海就像瀑布一樣流了下來」,位於台南白河赤中寺附近的石斛蘭瀑布,樹下站滿了想一親粉紅芳澤的遊客,就好像是電影阿凡達裡的「靈魂 ... 於 peanutwalker.com -

#50.「石斛蘭瀑布」美景不再!台南白河百年龍眼樹不耐強風豪雨倒伏

延伸閱讀 · 壯觀美景! 日本3大名瀑-「那智瀑布」 宛如電影場景再現超好拍 · 連日強風豪雨!高雄鳳山房屋倒塌幸無人受困 · 大雨傳災情!台南白河山區樹倒壓斷 ... 於 udn.com -

#51.金馬58 C05 《瀑布》影評:到底要病得多嚴重、才會指望男人 ...

影評人。來自台南,現居台北。交通大學建築研究所畢,現為台灣影評人協會會員。曾任金馬影展亞洲電影觀察團、台北電影獎媒體評審、北影部落客評審、痞客邦金點賞十大最佳 ... 於 cheercut.com -

#52.瀑布- 開眼電影網

片長:129分 · 上映日期:2021/10/29 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#53.《台北平溪》望古瀑布山谷中寂靜的空靈系小站秘境

網路上有人說是平溪線最神秘的小站,還有人說像是宮崎駿電影中的車站。 從望古車站步行到望谷瀑布只需要15分鐘的時間,中途會經過古老的慶和吊橋遺跡 ... 於 duringmyjourney.com -

#54.台南美食【Mochi Mochi 鬆餅屋】瀑布舒芙蕾美味又療癒 白色 ...

台南 美食【Mochi Mochi 鬆餅屋】瀑布舒芙蕾也太療癒好久沒吃到舒芙蕾找到了這家【Mochi ... 吃完美味的餐點還可以順便看個電影,我是不是很會安排XD. 於 flower033880.pixnet.net -

#55.【台南】《世界瀑布之美張豐吉攝影集》 九成新 簽名書

直購價: 600 - 600, 庫存: 1, 物品狀況: 使用一到三個月,物品所在地: 台灣.台南市, 價格更新時間:2020-06-26, 上架時間: 2020-06-26, 分類: 書籍雜誌> 攝影、電影> ... 於 www.ruten.com.tw -

#56.瀑布電影

知乎; 《瀑布》的隐喻:以疫情爆发为起点,揭示潜移默化的亲情羁绊; 《瀑布》电影免费高清在线观看-策驰影院; 瀑布電影牛排館; 《瀑布》电影高清完整版 ... 於 ne.cardiovascularsystem.org -

#57.你們會好起來的|瀑布|方格子vocus

還是面對人都需要「肯定對方,理解對方並且換位思考」不要只想表達自己想說的,而是嘗試聆聽別人想說的空氣人生, myairlife, airlifeMT, 電影, ... 於 vocus.cc -

#58.[食記][台南中西] Mochi Mochi 鬆餅屋台南遠百公園店 雙色起司 ...

Jun 09. 2022 16:45. ❥[食記][台南中西] Mochi Mochi 鬆餅屋台南遠百公園店─ 雙色起司瀑布漢堡、幼綿綿草莓瀑布舒芙蕾,好吃好拍的可愛少女文青店 ... 於 kellyku.pixnet.net -

#59.20171217在魔鬼的咽喉《Happy Together》:伊瓜蘇瀑布

春光乍洩的探戈仍在伊瓜蘇的水奔流如斯一切,可以重新來過嗎? 撰文:王美霞攝影:王美霞 黃良典高樹榮 22年前有一部電影《教會》, 影片開頭, 於 southernlascuola.com -

#60.瀑布影評: 卓越演技與疫情時代下的真實寫照 - 飄泊的云

台灣導演鍾孟宏的作品瀑布,在58屆金馬獎中成為了最大贏家,獲得最佳女主角、最佳劇情片、最佳原著劇本與最佳原創電影音樂等四項大獎。劇情背景設定在疫情 ... 於 www.yunwander.com -

#61.【電影贈票】鍾孟宏導演的新作|賈靜雯與王淨主演|入圍金馬 ...

【瀑布】台南特映會電影票二張,共5名。 ... 即日起至2021年10月23日止。 ... 於2021年10月24日,從留言者抽出5名,公告於南人幫粉絲團此則貼文。 ... 請於2021 ... 於 lifeintainan.com -

#62.高雄瀑布電影

台南 商務會館官網Tauron arena kraków sektory ユニバvlog カップル. 簡易桶仔雞; 包冰方法小腿骨折手術モブサイコ100 峯岸. 小代的鄉村生活; 分手後完全 ... 於 337422507.rpk-ermak.ru -

#63.【台南】 楠西秘境x 蝙蝠洞瀑布x 梅嶺百年糯米橋

一大早出發,來去台南楠西尋找秘境[ 蝙蝠洞瀑布] 其實並不難找,沿著往梅嶺的路大約在3.6K 的位置就會發現指標(很多人都會把車停在指標. 於 winds06280.pixnet.net -

#64.【 台南秘境景點】楠西蝙蝠洞瀑布 - Comptamy

台南瀑布 玩水. 【台南Tainan】楠西鄉蝙蝠洞瀑布曲徑幽深的城市沁涼小秘境 ... 柯南電影萬聖節的新娘. 《名侦探柯南》最优秀的剧场版是哪部? 於 qkd.comptamy.fr -

#65.瀑布時刻表台南

亚的斯亚贝巴; 12; 期待度. 卡卡洛普› 電影› 時刻表› 瀑布查詢電影時刻表全省台北新北基隆宜蘭桃園新竹苗栗台中彰化南投嘉義雲林台南高雄屏東台東花蓮 ... 於 673172952.sergeyshapovalov.ru -

#66.【台南秘境景點】楠西蝙蝠洞瀑布,輕鬆步行5分鐘就能欣賞超 ...

今日介紹一處值得經過時停留10分鐘左右的景點,「蝙蝠洞瀑布」, ... 剛走進去短暫讓我想起之前看過的電影-127小時,那令人震驚的岩石與大自然。 於 shihminnotes.com -

#67.【只想劇透】關於《瀑布》和有點不一樣的鍾孟宏 - 獨立評論

台北捌玖零 ... 文字工作者,小說與雜文書寫者,網路重度使用者。台南出身,喜愛棒球與日本推理小說。不愛好萊塢電影和韓劇。曾獲幾項文學獎,寫小說是正職 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#68.國際好評電影「瀑布」屏東特映 - 真晨報

記者張枝明翻攝金馬名導鍾孟宏執導,今年最受矚目的電影「瀑布」, ... 台南「言論自由日」邁入11年今年主題「爭取100%自由」. 2023-03-31 ... 於 5550555.com -

#69.瀑布景點|探訪全台14 座鬼斧神工的瀑布美景 - 好好玩台灣

全台瀑布景點|#5 苗栗神仙谷瀑布. 電影《賽德克·巴萊》的取景地. 步道 ... 於 www.welcometw.com -

#70.【台南秘境景點】楠西蝙蝠洞瀑布,輕鬆步行5分鐘就能欣賞超...

美食小記者,2022年1月3日— 【台南秘境景點】楠西蝙蝠洞瀑布,輕鬆步行5分鐘就能欣賞超壯闊峭壁美景! ... 小時左右,而在幅員遼闊的範圍中常常會藏一些很巧妙的秘境 ... 於 food.idataiwan.com -

#71.王淨「回娘家」出任第25屆北影大使!仙氣形象照曝光 - 台視新聞

第25屆台北電影節將於6月22日至7月8日舉行,今(17)日主辦方宣布影展大使由 ... 隔年更憑藉該片拿下台北電影獎最佳女主角,近年陸續以《瀑布》、《月 ... 於 news.ttv.com.tw -

#72.漫步輕井澤、白絲瀑布、伊香保溫泉、川越老街、迪士尼樂園

《東京星體驗》日光東照宮、漫步輕井澤、白絲瀑布、伊香保溫泉、川越老街、迪士尼 ... 聯合推出的動畫電影「怪獸電力公司」的場景及卡通人物即將加入東京迪士尼樂園! 於 www.besttour.com.tw -

#73.浮塵戀影: 獻給年輕世代的執拗低語 - 第 18 頁 - Google 圖書結果

往台南一遊,找老朋友敘敘舊,然而時空移轉,彼此都有些陌生感了,友誼很難維持,平添多少點然。 ... 沒奈何,晚上更是如此,便去看了部電影《古寧頭大戰》。 於 books.google.com.tw -

#74.電影瀑布

其他|鄭令婕Line ID:evangeline0917 瀑布电影上映于2021年,由著名电影明星贾静雯,王净,李李仁,魏如萱,陈以文主演;皮皮影院为您提供瀑布电影高清未删减 ... 於 ton-profi.ru -

#75.瀑布電影

台南 人工流產. 钙钛矿. Ae 工作. 綠光計畫范特喜文創聚落. Snmp trap. 瀑布電影. 茶吾此露. 過勞死. 田中園. 司法改革國是會議. 法院公證程序. 於 747470294.enerkom-nw.ru -

#76.《台南美食》新品上市"紙豆腐鍋"搭配超夯DIY玉米起司瀑布牽 ...

不斷推陳出新的"丸飯食事處" 每兩個月推出新品的時間又到了這次推出的是紙豆腐鍋搭配鐵鑄鍋拌飯三種口味湯底搭配三種主食還有時下最流行的起司玉米 ... 於 ma16zaq2000.pixnet.net -

#77.台南楠西蝙蝠洞瀑布秘境別有洞天充滿神秘感,輕鬆到達拍美照

台南 楠西蝙蝠洞瀑布秘境,在IG上也是熱門的拍照打卡點,看起來好像不容易 ... 被森林包圍的山洞、水池、還有一道瀑布,真的就是秘境,也像電影場景 ... 於 www.17travel.tw -

#78.台南白河汴頭里石斛蘭瀑布爭豔綻放@ 夫子。旅食趣 - 隨意窩

台南 市白河區汴頭里溪洲聚落,一個靜謐的小社區,每年4月下旬花期二週,成串綻放淡淡粉紫色的石斛蘭,從高大的老龍眼樹如瀑布般垂掛而下,微風輕拂中花朵彷彿珠簾飄動 ... 於 blog.xuite.net -

#79.瀑布電影 - forum für junge kunst

台南 資訊月. 全聯廚具. 印月. Bt 代理下載. 性史. 第五姓. Youtube 剪片軟體. 興趣班平台. 台南台灣企 ... 於 forumjungekunst.ch -

#80.2023【南投景點】推薦30個必玩地點,南投一日遊路線清單

【南投景點】竹山瑞龍瀑布全面翻修改善,. 現在步道全程平坦好走,. 而且沿著山谷走一路賞風景到瀑布, ... 彷彿讓人一秒走進了侏儸紀電影場景,. 於 bunnyann.com -

#81.台南景點》爆炸盛開的純白色九重葛瀑布

台南 景點》爆炸盛開的純白色九重葛瀑布,盛開於民宅前的隱藏版春季美景 ... 人回味~還有濃醇的奶茶及鮮果汁,只要憑當日電影票根或學生證享8折優惠! 於 foodintainan.com.tw -

#82.【週末限定】跟台南政大書城、台南新光影城一起看電影! 【瀑布 ...

【週末限定】跟台南政大書城、台南新光影城一起看電影! 【瀑布】電影特映券打卡合影兌換活動時間: 2021/10/23(六)-2021/10/24(日) 書城營業時間內活動辦法如下: 1. 於 www.facebook.com -

#83.跟著小飛玩|十個景色絕美的台灣瀑布秘境 - every little d

標籤: 台灣瀑布, Follow XiaoFei 跟著小飛玩, Waterfall, 瀑布, 水簾洞瀑布, 長龍瀑布, 海神宮, 扇子瀑布, ... #09 水簾洞瀑布,台南市東山區. 於 everylittled.com -

#84.時刻表Archives - 今日全美戲院

請點擊下方想要觀影日期的時間表. 全美戲院A廳《瘋狂富作用》(普) 《敲敲門》(輔15) 敲 13:00 瘋15:00 […] 4月14日~4月20日(五~四). 營業時間和資訊全美戲院-700台南 ... 於 www.cm-movie.com.tw -

#85.花旗木步道遊公視「牛車來去」片場台南白河萬里長城吸引遊客 ...

「花旗木步道」地點位在台南西港的純樸小農村金砂里,每到綻放的季節, ... 據了解,白河萬里長城園區內有電影老街、御膳房餐廳、好吃的古早味乾麵 ... 於 n.yam.com -

#86.雷音瀑布

雷音瀑布. 台南富驛時尚酒店評價; 00:42; 它在全球獲得了6. 瀑布(電影) 《 瀑布》(英語: The Falls )是台灣導演鍾孟宏執導的第6部劇情長片,該片於第78屆威尼斯影展 ... 於 581100733.hypnose-experten-club.ch -

#87.奇景!能高瀑布「結冰」凍成150m巨大冰柱氣象局持續發低溫 ...

受到寒流等級冷空氣影響,國內自23日起溫度持續溜滑梯,昨日在海拔3000公尺至2850公尺,落差達150公尺的能高瀑布,竟全部結冰。形成冷凍瀑布的奇景! 於 www.setn.com -

#88.台南郊區景點TOP8!去膩了台南市中心景點?隱田山房白色教堂

去膩了台南市中心景點?隱田山房白色教堂、蝙蝠洞瀑布才是台南最美秘境! 大自然的造景是真的好美~. By Amber Lin 與 Jessica Dai. 2023/04/10. 於 www.cosmopolitan.com -

#89.U2 電影館- 首頁

不! DC超級寵物軍團 · 子彈列車. u2 mtv logo. copyright © 2016 U2 ... 於 www.u2mtv.com -

#90.外雙溪聖人瀑布

外雙溪聖人瀑布 Seemoli 專櫃. 鯊魚煙批發. 綜觀英文. 單股dna. ... 教師專業. 外雙溪聖人瀑布. 游泳電影. ... 台南安南區市議員. 靜心女中. 原住民合唱團. 於 879650564.svai-v-novosibirske.ru -

#91.苗栗頭份「蘆竹湳古厝」全台最大三合院聚落群逗趣懷舊

從前以手繪而成的電影海報 苗栗景點、頭份、蘆竹湳古厝、蘆竹南古. 那些年,我們一起追的女孩變成了阿嬤, 依場景變好歡喜感 苗栗景點、頭份、蘆竹湳 ... 於 fbuon.com -

#92.屏東一日遊。秋冬玩屏東神祕哈比屋、涼山瀑布- 高雄

日治時期時先後做為台南縣潮州辨務署及總督府行政機關使用,曾是「林少貓抗日事件」主戰場之一,後來做為公路工程機關的辦公室與眷舍所在,也稱為「公路 ... 於 ihappyday.tw -

#93.瀑布 - 威秀影城

《瀑布》的故事靈感來自導演鍾孟宏友人發生的真實故事,以電影《瀑布》中層層暗喻與不停撞擊兩個女主角的故事為設計概念主軸,就有如海報中的草叢,緩緩持續著圍繞這著 ... 於 www.vscinemas.com.tw -

#94.瀑布The Falls 查時刻表 - 奇摩電影

Yahoo奇摩電影戲劇提供即將上映的最新電影、熱門戲劇影集資訊,查詢時刻表、看最新預告片, ... 瀑布. The Falls. 口碑場日期: 10-22 ~ 10-24 上映日期: 2021-10-29 於 movies.yahoo.com.tw -

#95.還原潘朵拉星球!「阿凡達世界」沈浸體驗開幕3大亮點

過去經常被比擬為阿凡達世界的新加坡濱海灣花園,將完美重現阿凡達電影的主要場景「潘多拉星球」,濱海灣花園的雲霧森林區擁有世界上最高的室內瀑布之 ... 於 woman.tvbs.com.tw -

#96.白河石斛蘭瀑布 - 瘋台灣民宿網

有關於台南-白河石斛蘭瀑布的景點介紹和網友評價與部落格的相關遊記都在這裡!肯定讓你找到一堆好吃好玩的訊息. 於 m.fun-taiwan.com -

#97.【台南旅遊景點】石斛蘭瀑布- 賞花秘境!免費網美拍照打卡 ...

台南 白河免費景點也不少,賞花的地方更是豐富,原來白河除了蓮花、木棉花之外,還有石斛蘭可以欣賞啊!但若想拍到這美美的石斛蘭瀑布需把握最佳花季的 ... 於 guliufish.com -

#98.景點+ on Instagram: “台中超狂秘境! 這個綠色瀑布有夠仙的啦

1897 Likes, 98 Comments - 景點+ (@mook_travel_plus) on Instagram: "台中超狂秘境! 這個綠色瀑布有夠仙的啦 - - Photo Credit: @wind..." 於 www.instagram.com