火車 延誤 證明的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦IanGoldin寫的 未來生存地圖【全彩精裝版】:面對下一個百年,用100張地圖掌控變動世界中的威脅與機會 和吳漢成的 世紀大冤案:南迴搞軌,究竟是誰在搞鬼?:辯護律師的不平之鳴都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自日出出版 和新自然主義所出版 。

國立成功大學 交通管理科學系 胡守任所指導 林治平的 鐵路平交道交通事件因子與改善對策之研究 (2014),提出火車 延誤 證明關鍵因素是什麼,來自於鐵路平交道、列車到達時間、自動遮斷桿、交通事故頻率、撞斷遮斷桿、類別迴歸分析、邏輯斯迴歸、大型車、風險評估。

而第二篇論文國立政治大學 法律學系 許玉秀所指導 蔡建興的 論駕車肇事逃逸行為之可罰性 (2000),提出因為有 駕車肇事、遺棄、不作為殺人、過失傷害、過失致死、逃逸、交通、車禍的重點而找出了 火車 延誤 證明的解答。

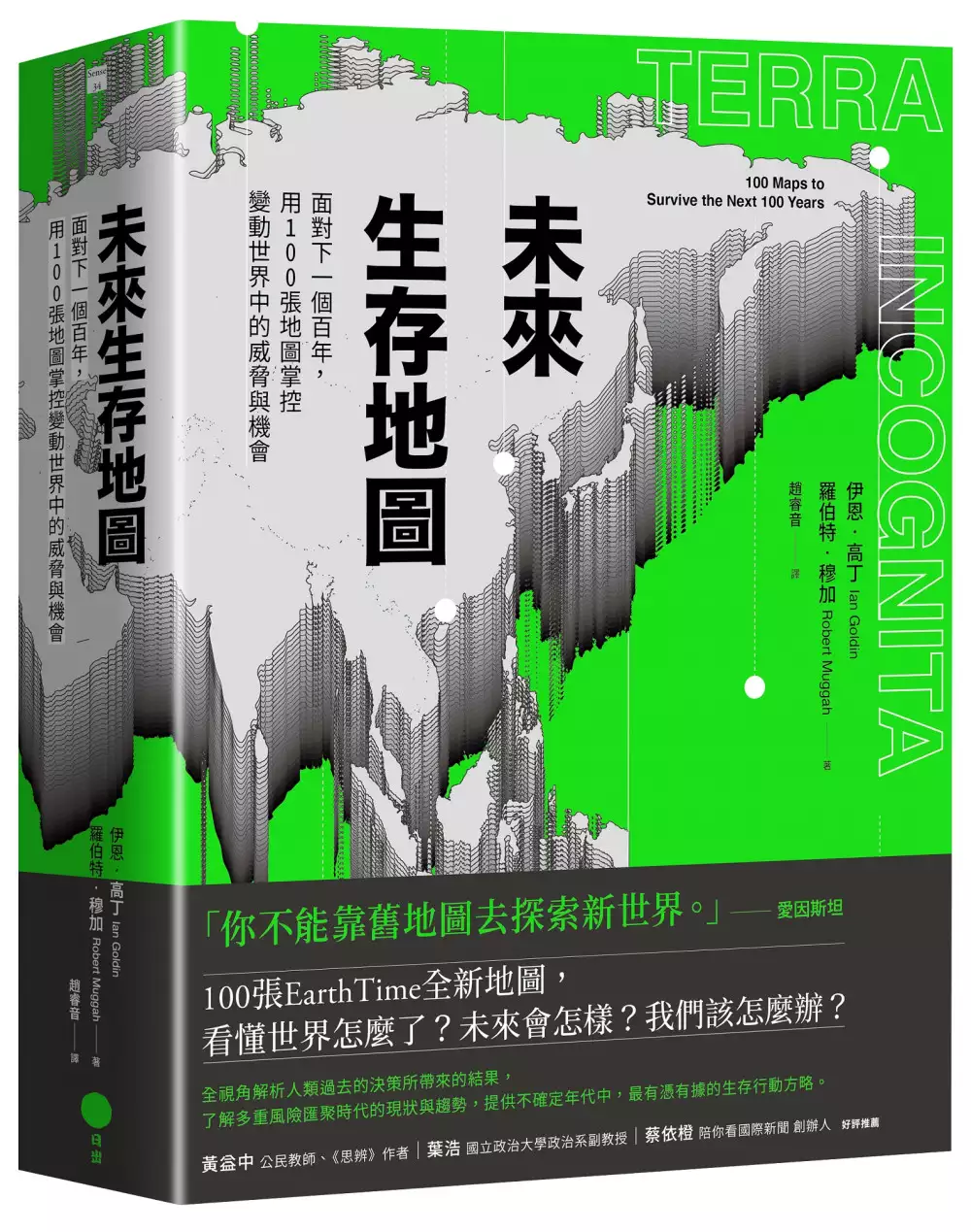

未來生存地圖【全彩精裝版】:面對下一個百年,用100張地圖掌控變動世界中的威脅與機會

為了解決火車 延誤 證明 的問題,作者IanGoldin 這樣論述:

「你不能靠舊地圖去探索新世界。」──愛因斯坦 100張EarthTime全新地圖, 看懂世界怎麼了?未來會怎樣?我們該怎麼辦? 全視角解析人類過去的決策所帶來的結果, 了解多重風險匯聚時代的現狀與趨勢, 提供不確定年代中,最有憑有據的生存行動方略。 世界在過去一個多世紀迅速改變, 新冠疫情爆發更加劇了改變的速度與力道。 面對各種未知與變動,我們急需新的地圖來確認方向, 看懂全球局勢,重新計算風險, 釐清在各種威脅與機會下,如何反應才能生存下去。 100張EarthTime全新地圖, 融合500多萬張衛星影像與2000多筆數據圖層, 真實呈現

最新地球樣貌,提出未來可能趨勢, 你將全面看見世界如何被改變,未來又將如何演變; 你將明白自己面對了哪些嚴峻的生存挑戰,並獲得解決方法; 你將走出驚慌焦慮,帶著新的理解與洞見,在不確定中穩定前行。 新冠肺炎的爆發,迫使全人類同時經歷多重變革, 這場傳染病雖突顯了全球化的某些優點, 但也暴露了各種體制上的問題,惡化了不平等, 舊時的確切急速瓦解,衝突、憤怒與前景堪慮,讓人們痛苦又費解。 儘管人類總是生活在不確定中, 但人類史上從來沒有過這樣的時候, 由單一世代所做的決定,對後世的存亡影響重大。 早在文字發明前,人們就開始利用地圖理解世界, 然

而誠如愛因斯坦所說:「你不能靠舊地圖去探索新世界。」 我們急需新地圖協助確認方向,走向更確定的道路,邁向更好的命運。 全球化發展專家伊恩‧高丁與政治經濟學家羅伯特‧穆加, 融合了衛星成像技術與大量數據, 用100幅地圖勾勒出最新地球樣貌, 涵蓋科技、社會、經濟、政治、文化、醫療等層面, 視覺化呈現世界的過去、現在與可能的未來, 釐清在各種威脅與機會下,人類如何行動才能生存下去。 我們正進入未知的領域, 這100張地圖提供了迫切需要的觀點,讓判斷有所依據, 協助我們在不確定的年代中更具適應力,擁有持續前進的智識與力量。 好評推薦 黃益中(公民教

師、《思辨》作者) 葉浩(國立政治大學政治系副教授) 蔡依橙(陪你看國際新聞 創辦人) 融和迷人的地圖與引人注目的分析,描述人類所面臨的最緊迫挑戰,並提供創新解決方案,幫助我們駕馭複雜的未來。──美國實驗心理學家,史蒂芬‧平克(Steven Pinker) 令人讚嘆……這本書會在我的荒島書單上!100張引人入勝的地圖與豐富的敘述,讓全球趨勢一目了然,再加上作者精煉的分析,是重塑一個更美好的世界時,最好的指導與啟發。──馬丁‧芮斯(Martin Rees),英國皇家天文學家 收到書稿的那天晚上,我本來打算先粗略翻一下就好,但精采的內容讓我無法自拔,就這樣熬到凌晨一點。本

書採用的綜合方法讓我印象深刻,以如此清晰的方式解釋了因果關係,是一本真正值得大眾關注的著作。──克勞斯.施瓦布(Klaus Schwab),世界經濟論壇創始人兼執行主席,《第四次工業革命》作者

鐵路平交道交通事件因子與改善對策之研究

為了解決火車 延誤 證明 的問題,作者林治平 這樣論述:

鐵路平交道事故往往造成高死亡率,而且容易造成列車嚴重延誤。依據交通部臺灣鐵路管理局(以下簡稱:臺鐵)的統計資料顯示,每一平交道事故之平均死亡率約37%、所造成之總列車延誤則達320分鐘之久;另一方面,在2006年以前,臺鐵尚未在平交道裝置監視錄影器,每年平均被公路車輛撞斷之平交道自動遮斷桿高達3000支以上,其中以大型車所撞斷之比率最高,而大型車往往是造成重大傷亡事故之主因。因此,如何防範平交道事故,一直是鐵路部門重要的議題之一。針對上述課題,本研究分別建立平交道事故原因與防範對策之分析模型,據以探討影響交通事故與撞斷遮斷桿之因素,以瞭解造成平交道交通事故之可能原因與對應的改善方法。首先以類

別迴歸模型(Classification Regression Model)闡述事故率(CCY)與火車到達時間(TTA)之關係,TTA乃是將過去研究所使用之視距(Sight Distance)轉換成時間因子,本研究除驗證了愈短TTA之平交道,是愈容易發生交通事故,亦將CCY-TTA回歸曲線引入關聯表中分析進而瞭解平交道類別與撞擊事故特性之關係。因撞斷遮斷桿事件率(BCY)較高之平交道,也容易發生交通事故,另應用邏輯斯迴歸模型(Logistic Regression Model),分別針對三種車輛所造成的不同遮斷桿事件型態之探討,也證明大型車輛最容易卡在平交道並撞斷遮斷桿。因此,本研究利用三級階

層模型(Three-layer Hierarchical Model)分析大型車行經某些同時具有一個以上高危險因子之平交道,是否具有更高之交通事故率及撞斷遮斷桿事件率。另外,本研究應用交通事故率及事件率降低模型(Crash and Gate-breaking Reduction Models)探討三種先進設備(包括:監視攝影機、列車方向指示器,以及障礙物偵測器)對於降低個別平交道之事故率與綜合改善之效果,分析結果發現安裝兩個先進設備以上之平交道事故改善之邊際效果是十分有限。最後,本研究利用風險評估方法中之加總模型(Additive Scores Model)及乘方模型(Multiplicati

ve Scores Model),個別探討平交道之不同時期之總風險與平均風險值,進而比較改善措施(Countermeasures)前後之效果,以作為臺鐵將來改善平交道風險之參考。

世紀大冤案:南迴搞軌,究竟是誰在搞鬼?:辯護律師的不平之鳴

為了解決火車 延誤 證明 的問題,作者吳漢成 這樣論述:

南迴搞軌,究竟是誰在搞鬼? 15年前,一個越南新娘搭乘的莒光號列車翻車後死於醫院,她的丈夫李雙全在幾天後上吊自殺。 專案小組在破案壓力下,將全部焦點鎖住李家,偵查方式有諸多先射箭再畫靶之疑慮,包括要求法醫更改解剖報告遭拒、以發給檢舉獎金找來秘密證人配合演出、關鍵證人的筆錄出現別人的簽名……。 本書的內容不是在指責何人,而是藉著爬梳資料,聊表一個辯護律師的不平之鳴,夸夸期待: 政界高層不要輕言限期破案、檢察官千萬不要變成追訴狂,更希望不要再有可憐的被害者家人變成被告、家破人亡。 第1章 本案關鍵被指為李氏兄弟要詐領保險金? 第2章 陳氏紅琛體內真有蛇毒?

第3章 陳氏紅琛死因?! 第4章 破壞鐵軌需要什麼工具? 第5章 何以沒人追究莒光號翻車的真正原因? 第6章 關鍵時刻李泰安是否在火車上? 第7章 限期破案往往製造冤獄! 第8章 公權力何苦全力追殺李泰安全家? 作者簡介 吳漢成 學 歷 輔仁大學法律系畢業(1981~1985) 司法官訓練所第28期結業(1989~1991) 台東大學公共事務管理研究所碩士(2004~2006) 台北醫學大學律師醫療與生技碩士學分班第1期結業(2019~2020) 經 歷 台東地方法院法官(1991~1997) 吳漢成律師事務所主持律師(

1997起) 台東律師公會理事(2000起) 台東縣政府、台東縣議會、台東縣消防局、台東縣警察局、國防部法律顧問(台東地區官兵及眷屬輔導訴訟律師)(1997起) 台東縣警察局(2010)、國立台東大學(2014)、行政院海岸巡防署海岸巡防總局東部巡防局(2012)等單位國家賠償審議處理小組外聘委員 台東律師公會理事長(2006起至2012年) 中華民國律師公會全國聯合會理事(2008年起)、常務理事(2009年起) 中華民國律師公會全國聯合會律師轉任法官審查委員(2009~2010) 台灣高等法院律師懲戒委員會委員(2011年~2012年) 最高法院律師懲戒覆審

委員會覆審委員(2013年7月~2014年6月) 中華民國律師職前訓練委員會委員(2013年起) 國立台東大學兼任講師(2013年起) 國立空中大學兼任講師(2013年起) AIT美國在台協會高雄辦事處美僑法律諮詢顧問台東地區(2012起) 資 格 台東律師公會會員(1997起)、高雄律師公會會員(2001起)、屏東律師公會會員(2006起)、台北律師公會會員(2007)、台南律師公會會員(2014)、軍法官特考(1989)、司法官特考(1989) 著 作 從辯護律師角度看法庭交互詰問之研究—以花東一、二審法院法庭活動為例,碩士論文(2006)

執業領域 契約、不動產、營建、保險、智慧財產權、稅法及一般民刑事訴訟、非訟事件與行政訴訟 著名辯護案件 南迴搞軌案李泰安辯護律師(2006) 台東縣縣長鄺麗貞貪凟案辯護律師(2008) ◤作者序◢ 時隔15 年,為什麼還要寫這本書?! ◤推薦序◢ 王澤鑑‧羅秉成 第1章 本案關鍵被指為李氏兄弟要詐領保險金 提供媒體不實案情,違反偵查不公開,更造成輿論審判 投保項目絕大多數是長期慣例 第2章 陳氏紅琛體內真有蛇毒? 專案小組費盡心思指摘陳氏死於中毒 事實證明完全排除前三種死因 疾管局早就函示並無蛇毒,媒體卻仍大肆報導 第3章 陳氏紅琛死因 最後判決已

認定陳女死亡並不是因為被注射不明蛇毒或不詳毒液,但是換湯不換藥,為判決李泰安有罪,將毒液改為含酒精的液體 李雙全並無在加護病房為陳氏紅琛注射含酒精液體之機會,最後事實審確定判決之認定,完全缺乏證據,又與經驗法則不符 在整個審判過程,不難發現法官不願接受陳女也有可能是意外死亡之選項 本案檢察官所推論之各階段,其證據斷裂無從證明 這個案件,檢察官事後創造證據的痕跡非常多 尹莘玲法醫解剖後已經鑑定陳氏紅琛之死因為「多重創傷性傷害」 枋寮醫院急診處置欠妥,似有延誤開刀找出出血點,間接導致大量內出血急救無效而死亡 第4章 破壞鐵軌需要什麼工具? 要拗彎或搬動2500公斤的鐵軌,非有大型機具不可 李泰安

獨自一人,無論使用什麼工具,都無法破壞鐵軌 專案小組有找到破壞鐵軌的工具嗎? 第5章 何以沒人追究莒光號翻車的真正原因 第6章 關鍵時刻,李泰安是否在火車上? 法院採信檢察官編造,認定李泰安獨自破壞鐵軌,令人長嘆!! 事實證明:翻車當下,李泰安在人在火車上 記者透漏:檢察官查扣車子,竟是試圖「補拍」監視影片 世紀大巧合:審、檢、辯三方都是司法官28期同期同學 關鍵證人李金城在我詰問時坦陳,在3月17日20:00前看到李泰安 再嘆:檢方堅不採信列車長等人有利於被告的證詞 第7章 限期破案往往製造冤獄 王迎先、蘇建和、江國慶⋯多少冤獄仍喚不回公平審判 無罪推定、罪刑法定,對於含冤者來說,都是

諷刺的泡沫 錯誤的「指認」,間接促成了錯誤判決 李昌鈺明白提點:只鎖定一名嫌犯偵辦,會產生誤差 第8章 公權力何苦全力追殺李泰安全家? 當年的蘇院長要求限期破案,造就專案小組一錯再錯 為了唯一鎖定李泰安,不惜假造黃福來筆錄 魔鬼藏在筆錄細節裡 重要的筆錄不移送給檢察官,還失火燒毀,有誰負責? 屏東地院竟不追究筆錄經剪貼,枉費律師一番辛苦追查 黃福來如此證詞,竟成為李泰安有罪證據,令人不服 跋 檢察官不能是追訴狂 本書重要照片輯

論駕車肇事逃逸行為之可罰性

為了解決火車 延誤 證明 的問題,作者蔡建興 這樣論述:

駕車肇事逃逸案為常見之交通犯罪行為,然而無論係司法實務或學說見解對肇事逃逸行為之評價卻呈現不穩定且相當分歧的現象。探此等爭議之原因有二:第一、於事實面上,因具體個案時空環境下之肇事逃逸行為,所形成的風險程度差距甚大,且關於前階肇事行為之義務違反情形,亦存有不同之態樣,如:a在白天鬧街駕車不慎(過失),輕微擦傷路人手臂而逃逸(低度危險)、b在深夜鄉間小道醉態駕車(與有過失),撞到突然自路旁竄出的小孩,致其倒地昏迷而逃逸(中度危險)、c在直行道路遵守交通規則謹慎駕車(無過失),撞上超速闖紅燈之違規機車騎士,致其彈落昏迷於火車即將駛近之鐵路平交道上(高度危險),事實面的複雜多變性導致評價上的困難。

第二、於法律面上,開車不慎肇事後逃逸,於被害人有傷亡之情形,所涉及之構成要件基本上有過失傷害、過失致死、遺棄罪、遺棄致死罪、甚致故意不作為殺人罪,具體個案中究應如何選擇適用相關構成要件,本屬不易,尤其新增駕車肇事逃逸罪後,上開構成要件間所涉之評價適用及區隔競合問題益形複雜。 貳、肇事逃逸罪之保護法益 我國刑法分則中,構成要件內容形式上最符合一般肇事逃逸案之適用者,要非民國八十八年新增之第一八五條之四駕車肇事逃逸罪莫屬。而國內許多學者,皆認為我國刑法第一八五條之四肇事逃逸罪,係仿自德國刑法第一四二條「擅自逃離肇事現場罪」(unerlaubtes Entfe

rnen vom Unfallort),然揆諸我國刑法草案說明及研修過程之內容,及本法規定構成要件內容之非難重點,與德國刑法第一四二條相較,具有本質上的差異(德國刑法第一四二條之規範意旨,重在促使交通肇事參與人盡其身分及事故情況之說明確認義務),是尚難率以德國法之規定,作為比較詮釋我國肇事逃逸罪之對象。由我國刑法草案擬定審議過程及肇事逃逸罪之立法理由得知:本罪之保護法益是交通事故被害人的生命及身體法益,促使肇事駕駛人即時救護被害人,以避免產生被害人生命或身體進一步的「危險」為目的,性質上應屬於「危險犯」。由於立法者已經於立法理由中明白表示其立法意旨,在未修法前,司法解釋或實務判決即不應為相反的

解釋。 參、危險犯之可罰性基礎 本於法益保護原則及刑罰謙抑思想,犯罪的成立皆必須以逾越法律容許的危險為要件,任何危險犯之構成要件,無論是將之定性為抽象危險犯、具體危險犯或是抽象具體危險犯,在實體面其成立皆須以行為具有法益侵害可能性為前提,在程序面上皆須具體證明法益侵害危險性的存在。「危險」的概念,係指「一般損害可能性」,然應注意的是,個案中損害發生的不可能性,並不會使一個行為失去它典型的實害發生可能性,個案中的無害性,在邏輯上是包含在一般損害可能性的定義當中,是尚不能以個案中的無損害性而否認危險狀態之存在。抽象危險犯是立法所擬制之典型危險行為,之所以能認

定某一行為具有典型的危險,前提是構成要件所設定之危險條件必須具備充分的危險基礎,如刑法第一七三條第一項放火罪,其構成要件藉由「放火/燒燬/現供人使用之住宅/現有人所在之建築物」等具有充分高度危險性之要素之結合,而描述出一個具有典型危險性的行為;相對於此,依刑法草案認定為抽象危險犯之肇事逃逸罪,其條文內容「駕駛動力交通工具肇事,致人死傷而逃逸」之規定觀之,此等抽象危險構成要件的設定,尚不足以充分彰顯行為的典型危險性,而存有符合構成要件描述行為,然卻無侵害法益可能性的情形,如於被害人傷勢極為輕微,或受創後明顯已死亡而無救助必要時,因逃逸行為實質上並未造成任何法益之威脅,是即不具可罰性。

肆、故意與過失之間 在一般行為人對因果流程認知正常,即沒有重大錯誤的情形下,犯意的內容即主觀不法的內涵是與行為侵害法益的客觀危險程度相稱的,即客觀危險是判斷主觀不法的依據。在行為客觀危險性係呈存有光譜般的漸層現象,且主觀不法與客觀不法復具有「正比式」對應關係之二項前提下,則行為人主觀上對風險程度的認知當然亦存有同樣的光譜漸層現象,蓋行為的危險性既然是程度高低的概念,則同步地主觀犯意的內容也是呈現流動性的,即故意與過失即實難截然劃分,而存有中間灰色地帶。此等現象突顯出刑法上故意/過失二分法及其法律效果上的重度落差之不合理性,蓋常例下,行為人對實害發生之預見,常非有無

,而係可能性高低的問題。故有學說上有下列主張的提出:a過失不是和故意不同的另一種現象,而是一種輕度的故意,他們之間有著光譜漸層關係;b以危險犯意詮釋故意與過失鄰接地帶之間接故意或有認識過失。對實害犯主不法故意/過失法律效果上斷層的問題,本文認為:與實害犯保護同質性法益之危險犯及結果加重犯,可提供適當的填補功能。在一般的肇事逃逸案(危險程度非處於極端高或低的情形)中,行為人主觀上多少皆有認知:其不為救助之行為,對被害人之生命法益將造成侵害的可能,則無論將這種主觀心態詮釋為欠缺認識(或意欲)的過失,或具有殺人實害犯風險認識的故意,可能都有失當;此時,肇事逃逸罪、遺棄罪、遺棄致死罪等危險犯或結果加重

犯犯罪類型,可合理發揮填補故意殺人/過失致死實害犯中間不法空隙的功能。 伍、危險層級之概念 行為人為遺棄行為時,主觀上當有認識其行為將對被害人的生命、身體健康造成一定程度的損害危險,而故意殺人犯亦有處罰死亡實害結果未發生的未遂行為,故抽象地以實害犯意與危險犯意之別,或具體地以死亡結果發生與否,作為區分殺人/遺棄行為的說法,尚皆不能合理劃出二罪之區隔。因遺棄行為,通常僅係消極利用無自救力者位於乏救助之時空環境,而形成生命法益侵害之危險,其危險內涵之層級自較殺人實害行為為低,刑法為反應此種現實的危險層次結構關係,故雖然規定故意/故失、既遂/未遂等殺人實害犯,

惟仍存有中間型態的遺棄罪構成要件,且遺棄罪本身亦設有加重結果犯之規定,而能反應個案下危險性之程度。當遺棄行為之客觀危險性逐步攀升時,其行為之危險犯意內容及客觀不法內涵即逐步接近實害行為,即外觀形式上符合遺棄罪構成要件之行為,其危險性亦可能已達實害犯所要求之危險程度,如行為人於車禍肇事後,眼見被害人昏迷倒臥於隨時有火車經過之鐵路平交道上,竟仍棄之不顧而逃逸者,此時應即評價為殺人實害行為。又肇事逃逸罪與遺棄罪雖均為危險犯,但因設定的危險條件不同,前者係透過「駕駛動力交通工具肇事」及「致人死傷」;後者係透過「遺棄」及「無自救力之人」等不同要素而組成風險程度不同的危險構成要件。比較之下,二者均係針對生

命法益的保護規範,且基本的構成要件行為主要皆為不為救助的形態,然由於遺棄罪行為客體「無自救力之人」此一危險條件的設定較接近於侵害生命法益概念的核心,也就是說危險性較容看出;而前者之「致人死傷」條件,所導出來的行為客體範圍,概念上包括「死亡及傷勢輕微尚有自救力者」,即被害人未具救助必要的可能性相對於遺棄罪為高,故遺棄罪之危險條件相較於肇事逃逸罪可說較為「具體」,即其構成要件所顯示的侵害生命法益的可能性較高,故從危險層級的觀念言之,遺棄罪之危險性應較肇事逃逸罪為高,從而在立法論上,為符罪刑相當原則,肇事逃逸罪之刑度即有向下修正之必要。一個肇事後立即逃逸的人,在許多的情況下,有可能無法具體判定相對人

是否已陷於無自救力,但大概都可由車損情況推斷出人員傷亡的可能性,而一旦有人員傷亡時,即可能有受救助以防傷亡擴大。肇事逃逸罪範圍寬廣之行為客體規定,能涵攝常見之肇事逃逸者之主觀犯意內容(只知道可能會有人受傷,但不知道是否有無自救力的情況),故概括而廣泛地以肇事致人「死傷」而逃逸為本罪構成要件行為,能夠符合一般性、抽象性(相較於遺棄罪)危險犯立法結構之需求,避免個案中具體危險(遺棄)或實害(殺人)犯意的認定或追訴上舉證的困難,而能更周密地保障動力交通參與者的生命身體法益。 陸、肇事逃逸者對死亡因果流程之支配可能性 車禍事故發生後,後續被害人傷亡擴大之實害重結

果(相對於前行為所造成的危險或實害輕結果)係因肇事前行為所形成的危險狀態所導致,若重結果之發生客觀上明顯無防止可能,如肇事致被害人頭部遭輾碎,即便加以及時送醫,仍無法防止死亡發生時,的確可說行為人對於肇事後的因果流程已失去現實的支配,因前行為所設定的因傷趨向死亡的因果鍊已無從改變或逆轉。但是,前行為所造成的重結果發生危險具有避免或防止可能性時,如及時將受重創之被害人送醫即得挽回其生命或有挽回之可能時,前行為人便有(或可能有)改變因果流向的能力,此時行為人對肇事後被害人生命法益惡化之因果流程即非不可駕御,而僅係防止重結果發生之可能性高低問題。對於危險前行為所製造的初步法益損害,通常固然可以直接針

對危險前行為的本身去追究刑事責任,如對肇事致人受傷者論過失傷害罪;然而對於危險前行為所造成進一步的加重結果的損害,於客觀上有防止可能性時,因果流程的走向即有改變之可能,如被害人因車禍受傷陷於無自救力,嗣因乏救助而死亡時情形,僅針對危險前行為的本身去追究刑事責任是不夠的,因為危險前行為製造導致重結果發生可能之客觀危險,該等危險本有防止的可能,此時後階之不作為即已具備歸責要件。 柒、原因自由行為理論之援用與競合問題 交通犯罪中,行為人具有醉態之比率頗高,而「酒醉→駕車→肇事致死傷→逃逸」此一整體連貫性的系列行為事實,亦為司法實務上所常見的案例。行為人於醉態下

往往已陷於精神障礙狀態,故於論後續發生之交通犯罪行為時,即有必要探討責任能力瑕疵與原因自由行為的問題。原因自由行為理論係針對所有犯罪責任能力有無之一般性判斷標準,而對原因自由行為之實質非難理由(相對於例外說之形式理由)主要係:行為人於原因階段,即具有特定法益侵害之故意或預見可能性,故將罪責判斷前置至原因階段。常例下,行為人飲酒之初,對於其後駕車將可能陷於不能安全駕駛而造成公共安全法益之危害,應有所認識,且對在醉態駕駛中,可能因控制反應力降低,而肇事侵害個人之生命、身體法益等情,亦應有預見可能,是對酒後犯醉態駕駛或過失致死傷之行為人,縱其已陷於精神障礙狀態,然援引原因自由行為而予以充分責任能力之

不法評價,尚無不妥。但對於肇事後,進一步可能發生肇事逃逸、遺棄甚或不作為殺人行為,若仍援用原因自由行為理論,而論以充分責任能力之不法評價,則有不妥。因為,肇事逃逸、遺棄甚或不作為殺人罪之成立皆以故意為前提,行為人飲酒之初雖得認知其後將為醉態駕車、得預見醉態駕駛有致人傷亡之可能,然而實難確定其會進一步認知或預見:醉態駕駛肇事後,將續為逃逸、遺棄等侵害事故被害人生命或身體法益之行為,蓋因果流程之長度已逾一般飲酒者的可能認知或預見範圍,此時,原因自由行為「前置罪責」之非難基礎即已失卻。故不應以飲酒原因階段所具有的責任能力,補足逃逸行為時所欠缺或不足的責任基礎,是行為人若逃逸之際仍陷精神障礙狀態,即應

援引刑法第十九條規定減免其刑責。 至於本例競合問題,可分為二大部分:第一、「醉態駕駛→肇事致人死傷→逃逸行為」之先後垂直連貫發生的系列行為事實之評價與競合問題。第二、逃逸行為本身所可能涉及的三個主要構成要件「肇事逃逸罪、遺棄(致死)罪、不作為殺人罪」之間水平併存的競合問題。關於前者,在「醉態駕駛→肇事致人死傷」部分,前後二罪,因係基於二個各別獨立之意思決定,而各別實施之二個獨立犯罪行為,應予併合處罰。在「肇事致人死傷→逃逸行為」部分,因過失肇事逃逸案中,過失肇事行為與被害人傷害或死亡實害結果間的因果關係,一般皆無認定上的問題,蓋若無過失肇事行為,就不會有初步或進一步的被害人

傷害或死亡實害結果發生。而當肇事行為明顯地造成了重大而無可挽回的死亡風險,如路人在沒有防護的情況下遭高速行駛的卡車輾過,當場血肉模糊而死亡,此時死亡結果即應逕歸責予前階過失肇事行為,而論過失致死罪。但在肇事行為後,加重實害結果的發生有某種程度的防止可能時,就甲逃逸不作為所製造的風險,即有予以非難之必要,而應視危險之程度論遺棄罪或肇事逃逸罪。惟此等危險構成要件並未對實害結果予以包括評價,故此時就死亡或重傷結果仍應由前階之過失肇事行為負責,而過失致死罪(致重傷)復與遺棄罪(或肇事逃逸罪)併罰之。若實害重結果與逃逸行為間的因果性得以明確認定,且行為人防果行為的有效性亦具備時,此時實害重結果即可由後階

之逃逸行為負責,而依危險情狀之明顯性逕論以遺棄致死或不作為殺人,而復與前階過失傷害行為併罰之。關於後者,即「肇事逃逸罪、遺棄(致死)罪、不作為殺人罪」之間水平併存的競合問題,當車禍事故發生後,死亡加重結果的發生,與行為人之逃逸不為救助行為之間的因果關係可明確認定,且肇事者本有防止加重結果發生之可能時,該等加重之死亡實害結果,即可歸責於逃逸行為。若肇事者本得實施之防果行為有效性,於肇事時的時空環境下極為明顯,其主觀上亦有所認知時(如見被害人乙於開始燃燒中的車體中昏迷,肇事者甲本可將乙拉出避免乙被燒死;或乙受撞後落入湖面,於水面掙扎呼救,甲本可召人前來撈救),則因行為人主客觀面對死亡因果的支配性均

具備且明顯,其不作為之可非難性及對法益侵害的強度已達於殺人罪的程度,故應論不作為殺人。若防果行為的有效性,於肇事時的時空環境下並非十分明顯,但具有相當之可能性時(如甲於夜間郊區開車不慎撞傷機車騎士乙,乙倒地昏迷生死未卜,甲認知乙已陷於無自救力狀態,仍棄而不顧逃逸之,乙至翌日清晨始為路人送醫惟已不治,事後證明乙之死亡即因就醫延誤失血過多所致),因客觀面逃逸行為所開啟的死亡危險並非明顯而直接,僅係消極容任被自救力人之傷勢逐漸惡化而趨向死亡,即乙之生命法益並未因甲之逃逸而立即面臨高度的危險。而甲主觀上對乙傷亡加劇實害發生可能性亦有所認知,評價上應論以遺棄之危險犯意,而具有一定風險內涵之遺棄基本犯意的

具備,即同時蘊含有對重傷、死亡等重實害結果發生之危險故意,在加重實害結果與遺棄基本行為間的因果關係得明確認定的情況下,即應論第二九四條第二項遺棄致死罪。至於被害人雖未陷於無自救力狀態,惟依其所受傷勢或所處事故時空環境,在欠缺救助下,被害人之生命、身體法益仍有惡化之一般損害可能者(如甲於肇事後,見被害人乙於受創後仍有意識及有相當之活動力,甲立即逃逸,乙只得勉強自行開車赴醫,惟赴醫途中因a流血過多而昏迷、b因傷口欠缺暫時防護處理、c就醫速度遲延等情況而有傷勢加重或死亡之可能),此時就甲之逃逸行為即應論危險層級較低之肇事逃逸罪。