烙注音的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王文華寫的 時光小學3+4年級(套書):金鼎獎作家王文華最動人的家庭議題作品 和呦呦童的 中秋端午節夜光版套組都 可以從中找到所需的評價。

另外網站烙造句,烙注音國語辭典- 烙的造詞 - Parker Performance也說明:國語辭典中單字“烙注音為語音ㄌㄠˋ,拼音為lào,部首為火,10筆畫,意思是1.用燒熱的金屬燙、烤。 例:烙印2.將食物放在燒熱的鍋上烤熟。 國語字典中漢字烙注音為ㄌㄨ ...

這兩本書分別來自國語日報 和禾流文創所出版 。

國立政治大學 傳播學院傳播碩士學位學程 曹家榮、方念萱所指導 陳昭宏的 Instagram憂鬱者的共生與結盟 (2019),提出烙注音關鍵因素是什麼,來自於Instagram憂鬱者、共生、結盟、混雜主體、異質結盟、相互依存。

而第二篇論文國立高雄師範大學 教育學系 莊勝義 博士所指導 羅維仁的 本土語言教育政策之批判論述分析 (2014),提出因為有 本土語言、本土語言教育政策、批判論述分析的重點而找出了 烙注音的解答。

最後網站[Fate] 正常魔術師叫到Caster是不是容易同行相忌? - 看板C_Chat則補充:在電腦上新注音輸入法中先按TAB鍵和ESC中間的" ` "鍵, ... oppaidragon: 是真的只是做出原初巨人對他更重要去恨那個烙跑的 07/31 23:32.

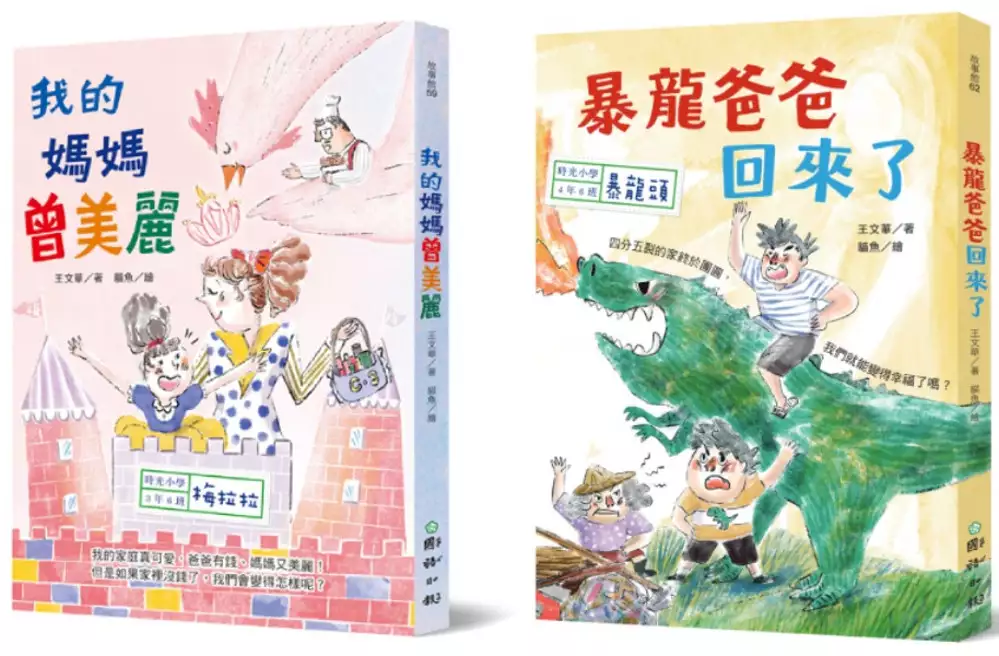

時光小學3+4年級(套書):金鼎獎作家王文華最動人的家庭議題作品

為了解決烙注音 的問題,作者王文華 這樣論述:

★金鼎獎暢銷童書作家王文華×書展大獎雙冠插畫家貓魚★ 深刻描寫高風險家庭小孩的內心風景 「富」小孩就等於家庭幸福美滿? 「窮」小孩如何扭轉自己的命運? 《時光小學三:我的媽媽曾美麗》說的是梅拉拉的故事: 梅拉拉是整個時光小學最有錢的小孩,上下課有司機接送,回家有廚師準備飯菜; 有時還會和美麗的媽媽一起做指甲、上美容院、逛百貨公司; 爸爸經營九家餐廳,還當選學校的新任家長會長; 媽媽參觀畫展,大手筆買下要價不菲的作品,說要給爸爸「做面子」。 但是,突如其來的疫情,讓家裡在一夕之間變得負債累累,還有人跑到家門前噴紅漆; 以前從不吵架的爸爸和媽媽,現在天天指著對方

大吼大叫。 這是第一次,有話直說的梅拉拉也有了難以啟齒的祕密。 《時光小學四:暴龍爸爸回來了》說的是暴龍頭的故事: 暴龍頭的家,在他國小一年級時就已經四分五裂,剩下阿媽帶著他生活。 原本期待著爸爸出獄後,會讓家裡充滿希望, 可是爸爸卻陷入失業、酗酒、情緒暴躁的漩渦; 原本不算富裕的暴龍頭家,現在只靠著阿媽撿回收餬口。 同學眼中的暴龍頭,衣服髒髒的,有時臭臭的,遇到不開心的事只懂得「動手動腳」。 可是,這是因為「乾淨整潔」對暴龍頭家來說向來不是最重要的事情, 大人們意見不合時也常常對彼此「大小聲」。 「梅拉拉的家,從美好到破滅;暴龍頭的家由分裂到重聚,

相同的主題是家,卻有各自的人生課題等著他們去解決。兩個小主角,勇敢的參與各自的家庭變局,陪著家人迎接種種難題。」 本書特色 #讓家長與孩子反思「幸福是什麼?」 一個班級30個孩子,就有30種不同的家庭——最幸福的「家」是什麼模樣?富裕的家一定美滿快樂嗎?貧困的家就註定不幸嗎?家家有本難念的經,每個小孩都有不想說的祕密,但是擁有能安頓身心的家,是所有孩子一致的渴望。 #認識非典型的家庭樣貌 俄國作家托爾斯泰的名著《安娜.卡列尼娜》在開場白曾說:「幸福的家庭都是相似的,不幸的家庭各有各的不幸。」作者帶領讀者從高風險家庭孩子的視角出發,自社會結構的不同面向切入,了解「童年逆境」

造成的影響,看到家人面臨的困境、周遭鄰里的不友善,及孩子在校園裡受到的不公平對待。 #藉由故事,學習同理 暢銷作家王文華老師於小學執教31年,回顧過往遇到的辛苦家庭與孩子,以其為原型,透過舉重若輕的詼諧敘事,試圖化解因「不理解」而產生的歧視和排擠,用同理和溫柔好好「接住」那些向下墜落的孩子。 #透過付出,創造幸福 「世事千變萬化,幸福需要自己去追求,建構在想像裡的美滿來得太輕易,幻滅得也就特別容易;只有捲起袖子,為自己的家貢獻心力,我們的『家』才會完整與強大。」——王文華 *有注音 名人推荐 「在時光小學裡,作家讓讀者發現孩子言行表象的背後,都跟他們的家庭狀況

高度相關;除了家庭問題的挖掘──我們總能在故事尾聲生出一絲希望,看到家庭關係的重新維繫、親子的互相包容與協助,孩子原先的顛沛生活終究能雨過天青、化險為夷。」 ◥執業律師.《家事法官沒告訴你的事》作者◤楊晴翔.專文導讀推荐

Instagram憂鬱者的共生與結盟

為了解決烙注音 的問題,作者陳昭宏 這樣論述:

Instagram憂鬱者指的是處於憂鬱情境,透過Instagram技術系統闡述故事、連結彼此的「我們」,然而,在本研究的脈絡中,這個「我們」並不單純是屬「人」的,而是異質的。本研究透過「共生」與「結盟」兩條軸線,說明「Instagram憂鬱者」異質的存有狀態與共同行動處境。研究者透過書寫與追蹤的方式參與、認識田野,也透過研究者參與觀察筆記、使用筆記及使用者訪談蒐集資料,並嘗試以「轉譯」作為研究者的書寫立場,在Instagram憂鬱者聚合中「轉譯異質行動者的轉譯」。 在「共生」的軸線上,基於拉圖(Bruno Latour)與行動者網絡理論(Actor-Network Theory, A

NT)的一般對稱性人類學視野,以及哈洛威(Donna J. Haraway)所強調的世俗「共同成為」,我主張以關係性的視野探看Instagram憂鬱者的存有狀態。在此,克拉克(Andy Clark)對於「延伸心智」(extended mind)的討論能夠幫助我們以較微觀視角探看行動中異質行動者的共同認知。在憂鬱者身體與Instagram技術系統耦合、共同認知的關係中,「Instagram憂鬱者」成為一種異質化成的「混雜」主體/集合體。本研究透過兩個案例說明這種異質主體/聚合體的狀態:第一個案例透過貼文編輯、發布的實作,說明Instagram憂鬱者的存有狀態並非純然是邊界清晰的主體在使用著工具,

而是在耦合的關係中,Instagram技術系統與憂鬱者身體整合成一種異質、隨時耦合、斷開的主體樣貌。第二個案例則說明Instagram憂鬱者在「連結」的行動中透過將部分連結行動能力委任給運算媒介,形成一種在非人行動者共同行動中聚合的複數憂鬱者集合體:「Instagram憂鬱者(s)集合體」。 在「結盟」的軸線上,我主張Instagram憂鬱者(s)是一種結盟行動的集合體,然而,既有關於「結盟」的討論尚未能回應此種結盟樣貌。首先,Instagram憂鬱者(s)透過書寫脆弱面向連結彼此的結盟雖未有明顯的抵抗樣態,卻牽引出一則則其他故事,在此,我援引了巴特勒(Judith Butler)對於「脆

弱性」(vulnerability)暴露的討論,以及哈洛威對於故事之「闡連」(articulation)的討論,主張對於Instagram憂鬱者(s)而言,抵抗惡意他者或許並非最終目標,其書寫結盟所尋求的更是在部分牽連出部分的書寫中求取「相互依存」(interdependency)的可能。此外,既有關於「結盟政治」的討論亦限縮在人類行動者的範疇,並無法回應本研究一貫的關係性本體論立場,因此我援引了拉圖對於「政治」的討論,將非人行動者帶進結盟政治的視野,如此一來,原本要求我們看見人類他者盟友的「差異結盟」主張,其「看見差異」所蘊含的意義便進一步地被推展至看見聯盟中非人行動者的行動能力。研究者發現

,憂鬱者在與Instagram的共同書寫中暴露自身脆弱面向,雖然能夠得到療癒並建立支持連結,但也可能在揭露脆弱與互動中使彼此不適;此外,面對Instagram的技術特性及治理政策,憂鬱者仍得時時在該不該書寫、如何書寫之中游移。面對或許帶來不適的人類或非人盟友,憂鬱者或發出「異議」,或忍受些微不安,發展出持續與「彼此」共同行動、相互依存的策略。

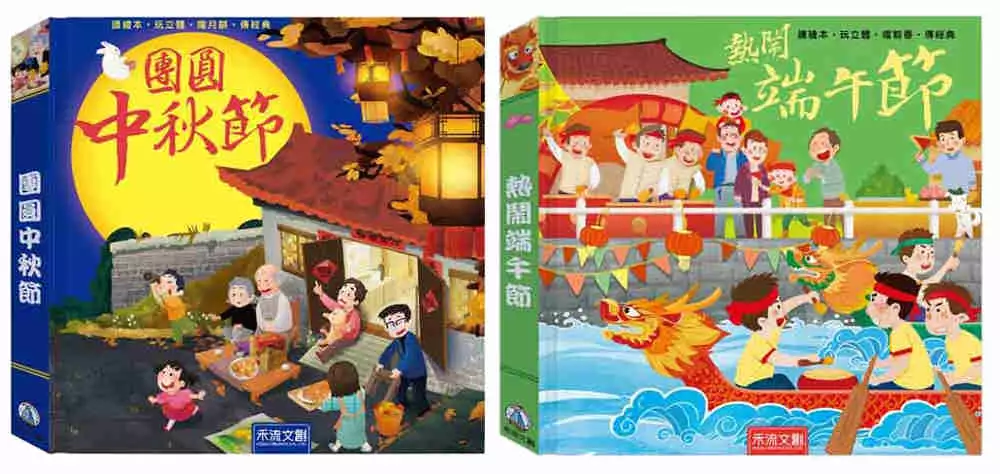

中秋端午節夜光版套組

為了解決烙注音 的問題,作者呦呦童 這樣論述:

立體壯觀的端午情景,可以動手操作的多元小機關,全家過個熱熱鬧鬧端午節! 「粽子香,香廚房;艾葉香,香滿堂。桃枝插在大門上, 出門一望麥兒黃。這兒端陽,那兒端陽,處處都端陽。」 「端午節」是華人迎接夏季的重要傳統節日, 灑掃屋舍、插艾草菖蒲、包粽子、賽龍舟等習俗,流傳至今。 透過這本書《熱鬧端午節》帶著孩子重新感受端午節的習俗,傳承千年文化傳統。 農曆五月初五是華人重要的傳統節日—端午節。端午節有端陽節、龍舟節、菖蒲節、浴蘭節、女兒節、解粽節等不同的叫法,每一種都有不同的含義。關於端午節的由來,說法很多。以「紀念屈原說」影響最大,已經深入人心。熱熱鬧鬧大張旗鼓沿習許多古老的善良習俗,都

是為了紀念愛國而去投江的屈原。 每個習俗都有可以活動立體小機關,藉由這些機關的操作方式,更可以清楚地知道每個習俗的進行與意義,讓《熱鬧端午節》陪伴孩子過個熱熱鬧鬧端午節! 立體壯觀的中秋情景,可以動手操作的多元小機關,全家過個團團圓圓中秋節! 「中秋夜,亮光光,家家戶戶賞月忙。」 「中秋節」是華人三大傳統節日之一,是團團圓圓的日子,也是最詩情畫意的節日。 賞月、拜月、做月餅、品桂香等習俗,流傳至今。 透過這本《團圓中秋節-注音版》帶著孩子重新感受中秋節的習俗,傳承千年文化傳統。 在以前的時候,中秋節就會舉辦花燈會、做月餅、一家人吃團圓飯……。人們期待著藉由遵循

古老的習俗,讓忙碌於各地的家人能團圓在一起,享受其樂融融的美好親情。許多的神話故事也因為這滿月美麗的中秋節流傳下來。 每個習俗和神話故事都有可以活動立體小機關,藉由這些機關的操作方式,更可以清楚地知道每個習俗的進行與意義,讓《團圓中秋節-注音版》陪伴孩子過個團團圓圓中秋節! 本書特色 ★與孩子一同溫習古老習俗和神話故事所傳承的善良風氣★ ◆ 7大主題、4大熱鬧的3D立體場景、還有活動機關! ◆ 掃一下QR code立即聆聽浪漫的端午節、中秋節音樂 + 有趣的習俗,感受節慶熱鬧的氛圍! ◆ 壯觀的立體場景有龍舟競賽、嫦娥奔月等。 ◆多樣的活動立體小機關,翻一翻、拉一

拉了解習俗的內涵。 ◆ 新增注音,孩子可以自行閱讀,輔助認讀國字時能發出正確發音。 好漂亮、好有趣、好好玩、好好聽!翻開每一頁絕對會讓小讀者驚呼連連、愛不釋手。 讓孩子在親子共讀的過程裡,透過視覺上的衝擊,讓端午及中秋的習俗與氛圍,深刻地烙印在孩子的心中。每個習俗都有她的意義,在以前物質匱乏的年代,是這些習俗支持著人們心中的一份希望與期盼,期盼著遵循習俗能讓未來更美好、更平安!

本土語言教育政策之批判論述分析

為了解決烙注音 的問題,作者羅維仁 這樣論述:

本土語言教育政策之批判論述分析摘 要本研究旨在理解台灣本土語言政策的發展及其社會文化與政治經濟脈絡,為達成此目的,本研究中除了以「批判論述分析」作為主要研究方法外,另佐以「文件分析法」及「訪談法」,藉以蒐集多元面向的資料,俾勾勒出本土語言教育政策的完整形貌。主要發現與結論如下:首先,本土語言教育政策之制定,是在過去獨尊國語而禁制本土語言的政策影響下,中國國民黨掌權的中央政府,被動因應反對黨與民間的抗爭,基於促進族群和諧下勉強妥協出來的,其明示或內隱的政治意涵不言可喻。該政策形成與實踐歷程,隱含著政黨間或族群間對國家認同的對立,在政策核心理念及其意涵的詮釋上也顯現兩極化。大中國認同者,分別從

是否應列入學校課程、沒有足夠師資、會排擠其他課程、恐製造國家分裂等等論點,採取各種杯葛的策略;本土語言(文化)認同者,則訴諸基本人權與文化權等理念,期待走出過去長期遭受「禁聲、禁語」的悲情,希望透過本土語言的教學,逐漸復振與延續本土文化。其次,本研究也發現學校課程規劃方面存在的權力/知識關係,政府藉由宣稱「少數服從多數」的原則而使政策合理化,在學校語言課程中,相較於國語、英語課程,本土語言流於聊備一格的「低階課程」;在課程實踐上採三選一的修課方式,符應所謂「多元分化」的原則,加上師資與教材方面的不足,既難以獲致語言學習的精熟目標,更遑論達成語言交流、族群交融的多元文化教育理想。最後,強勢語言塑

造社會文化氛圍形成的自我監視作用,「語言位階性」的禁錮與放任各種本土語言「自由競爭」的策略,滲透並且發揮綿密且無遠弗屆的影響力,既窄化了政府規劃語言政策的走向,也侷限了社會大眾對本土語言的認知與評價,本土語言教育的重要性也因此被邊緣化了。以升學為導向的中小學教育氣氛下,學校、家長與學生,對於本土語言的學習,對照國語及英語,幾乎呈現相對消極的態度與作為。先天不足又後天失調,大約是台灣本土語言教育的寫照。然而令人欣慰的是,民間和學校裡,仍有為數不少願意為本土語言(文化)傳承而奉獻的文史工作者或教師,成為瀕臨絕望的本土語言教育可資寄望的所在。僅管如此,值得省思的是語言乃族群認同的重要辨識指標,它負載

著政治目的與文化利益。歷史殷鑑,人權價值若未獲重視,政治衝突仍將源源不斷。當人類思想潮流已經從基本人權,邁入文化權的新階段之際,除了期盼政府更積極落實本土語言的復振之外,也希望透過本研究的拋磚引玉,能誘發教育學術與實務界夥伴們更多的關注與投入。關鍵詞:本土語言、本土語言教育政策、批判論述分析

烙注音的網路口碑排行榜

-

#1.樂屋網| 買屋、租屋、賣屋、房屋試算、房屋買賣資訊、房屋 ...

買房子的首選,樂屋網,提供您全國房屋買賣的行情資訊,讓您在買屋、賣屋時有更多的選擇,另外還提供各大知名仲介和買賣法拍屋的平台,讓您可以透過樂屋網快速找到心目 ... 於 www.rakuya.com.tw -

#2.讀音ㄌㄨㄛˋ 教育部重編國語辭典修訂本- 烙的造詞

烙的造詞- 烙:烙的意思/造詞/解釋/注音_國語字典 · 烙注音:ㄌㄨㄛˋ ㄌㄠˋ 部首:火國語字典 · 烙印教育百科教育雲線上字典烙的造詞 · 烙字造詞烙字詞語大全漢語詞典. 烙的造 ... 於 2mkt.economysecret.com -

#3.烙造句,烙注音國語辭典- 烙的造詞 - Parker Performance

國語辭典中單字“烙注音為語音ㄌㄠˋ,拼音為lào,部首為火,10筆畫,意思是1.用燒熱的金屬燙、烤。 例:烙印2.將食物放在燒熱的鍋上烤熟。 國語字典中漢字烙注音為ㄌㄨ ... 於 vop9.parkerperformance.net -

#4.[Fate] 正常魔術師叫到Caster是不是容易同行相忌? - 看板C_Chat

在電腦上新注音輸入法中先按TAB鍵和ESC中間的" ` "鍵, ... oppaidragon: 是真的只是做出原初巨人對他更重要去恨那個烙跑的 07/31 23:32. 於 www.ptt.cc -

#5.漢典“烙”字的基本解釋

烙lào. 〈動〉. (1) (形聲。从火,各聲。本義:把食物放在燒熱的器物上焙熟). (2) 用高溫的金屬燒灼。引申爲打上或留下標誌[brand]. 燒之剔之,刻之烙之。 於 www.zdic.net -

#6.作業「烙」字造詞學生給出「2字」超現代答案眾人笑稱:很合理

根據「教育雲」的教育部國語小字典顯示,「烙」有2個讀音,唸「ㄌㄨㄛˋ」時,造詞有「炮烙」、「梅花烙」,而唸「ㄌㄠˋ」時,則可以寫下「烙印」或是「 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#7.烙的解釋,烙注音讀音,烙的意思,烙英文翻譯-國語字典辭典大全

烙是什麼意思,烙的解釋,烙的讀音,烙注音,烙的拼音,烙的反義詞近義詞,烙的組詞,烙的意思,烙詳細解釋. 於 iccie.tw -

#8.【烙】字典解释,“烙”字的規範讀音,注音符號,音韻參考- 澳典

「烙」字的ALT內碼輸入法:在Windows中文輸入狀態下,按住鍵盤下方的ALT鍵,依次輸入數字 49363 ,再鬆開ALT鍵即可輸入「烙」字。 牟. “牟”作姓氏到底该读哪个音? 於 zidian.odict.net -

#9.電烙法- 維基詞典,自由的多語言詞典

規範字(簡化字):电烙法(中國大陸、新加坡、馬來西亞): 傳統字:[[]](中國大陸、新加坡、馬來西亞): 國字 ... (拼音):diànlàofǎ: (注音):ㄉㄧㄢˋ ㄌㄠˋ ㄈㄚˇ ... 於 zh.wiktionary.org -

#10.烙的意思/造詞/解釋/注音_國語字典 - Bfxyb

儒林外史第回:「王冕自到廚下烙了斤麵餅,炒了盤韭菜,自捧出來陪著。. 」 通过几个词根的组合来造词。 这种造词方法在汉语中特别常见,如“身体词素是并列关系、“ ... 於 bfxyb.eexppertfoounnd.shop -

#11.首頁- 教育百科| 教育雲線上字典

教育百科為「教育雲」下專為教師與學生提供之跨知識庫檢索平臺,是線上字典,提供多元成語、字詞、同義詞、注音、解釋、造句、發音等各類型知識檢索. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#12.注音、部首、筆畫查詢,烙造詞- 國語字典 - Lookup 線上工具

國語字典,提供烙的意思,烙注音,筆順,烙部首:火,烙筆畫:10,烙造詞,烙字仓颉编码等信息查詢。 於 www.lookup.tw -

#13.漢語多功能字庫Multi-function Chinese Character Database

本義是燒灼。 ... 詳解: 從「火」,「各」聲。本義是燒灼。《說文新附》:「烙,灼也。从火,各聲。」相傳商紂王設有一種酷刑,稱為「炮格」,意謂讓受刑者行走於燒紅發熱的 ... 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#14.地名漢字譯音表 : 韋德齋爾斯羅馬注音法 - 第 B-45 頁 - Google 圖書結果

烚烋烜烘烤烈烙烔烕烖烏烊烟烝焯烽焄熔梏烱烹焌焉蜉喣焚焜然烟焙焞焦焠尉焯 D # D 瀧瀧 ying lo lü yu piao 雨 pao p'u shen hsieh 18 tu pin chien yang chu ch'u han ... 於 books.google.com.tw -

#15.字:烙注音: 二讀音ㄌㄨㄛˋ,部首:火國語辭典 - 烙的造詞

烙字開頭的詞語烙餅烙鐵烙花烙印烙字結尾的詞語炮烙烙造詞/烙字在中間的詞語炮烙烙有關的成語; 烙是什麼意思,烙的解釋,烙的讀音,烙注音,烙的拼音,烙的反義詞 ... 於 nmao.esportprogolf.com -

#16.炮烙注音- 辭典檢視炮烙之刑: ㄆㄠˊ ㄌㄨㄛˋ ㄓㄒㄧㄥˊ

儒林外史第回:「王冕自到廚下烙了斤麵餅,炒了盤韭菜,自捧出來陪著。 炮烙是中國古代的種酷刑,缚刑者於铜柱,铜柱大若钟,中空置炭火於钟内,焦灼肌肤 ... 於 ob7x.seochurchplanting.org -

#17.新年快烙!注音文大挑戰VER.2023!|玩什麼鬼啦 - YouTube

新年快 烙 ! 注音 文大挑戰VER.2023!|玩什麼鬼啦 綠界抖內(不用被YT抽成):https://p.ecpay.com.tw/9D0BDA7 加入鬼 ... 於 www.youtube.com -

#18.烙的造詞- 烙字的解释在线新华字典簡 - Squ

烙注音 : ㄌㄨㄛˋ ㄌㄠˋ 漢語拼音: luò lào 部首: 火ㄏㄨㄛˇ 部首外筆畫: 解釋用ㄩㄥˋ 燒ㄕㄠ熱ㄖㄜˋ 的˙ ㄉㄜ金ㄐㄧㄣ屬ㄕㄨˇ 燙ㄊㄤˋ 烤ㄎㄠˇ 。 於 squ.theorlandovictims.com -

#19.小學國語「烙」造詞!孩童2字答案太現代千人念出來噴笑:奇才

從她分享的對話紀錄可見,家長貼出孩子的國語習題拋問,「烙賽是正確的嗎?」原來孩子有一道習題是要寫出相似字的注音和造詞。 於 www.ettoday.net -

#20.廣雅疏證: 20卷 - Google 圖書結果

... 前皆同火榮呼烙蠵崛為螬螬噴秦或方蝎郭也煊晉謂言所是之之云在住 4 土間異云中謂 ... 云燴 5 之注謂關木蠐嘉云之而中暢同亦略東蠹注音東南 則麟燐為則天日為言有燐. 於 books.google.com.tw -

#21.烙 - 後甲國中國文園地 字音查詢

注音 查詢, 回上一頁. 國字. 烙. 88年 〔ㄌㄨㄛˋ〕(讀音):炮烙 〔ㄌㄠˋ〕(語音):烙餅、烙印 101年12月12日公布「國語一字多音審訂表(初稿)」 101年 於 area.hcjh.tn.edu.tw -

#22.【烙】的注音·讀音烙怎麼念 - 注音字典

烙 ㄌㄠˋ 印 丨ㄣˋ · 烙 ㄌㄠˋ 鐵 ˙ㄊ丨ㄝ · 烙 ㄌㄠˋ 花 ㄏㄨㄚ · 烙 ㄌㄠˋ 餅 ㄅ丨ㄥˇ · 炮 ㄆㄠˊ 烙 ㄌㄨㄛˋ · 電 ㄉ丨ㄢˋ 烙 ㄌㄠˋ 鐵 ㄊ丨ㄝˇ ... 於 bopomofo.kakijun.com -

#23.烙字的意思|注音|部首|筆畫查詢,烙造詞- 線上國語字典

烙的意思 ; 注音 ㄌㄠˋ ㄌㄨㄛˋ. 拼音 lào luò ; 總筆畫數 10. 部首外筆畫 6 ; 部首 火. 耶魯拼音 làu luò ; 威妥瑪拼音 làu lwò ... 於 www.3du.tw -

#24.《女人被狂躁到高潮视频免费软件》HD在线播放-威创股份

注音 拼音对照表图片. 2023-08-02 09:57:44. 0 跟贴0 · " onerror="this.onerror=''; this.src=''" alt="良好家风促进社会和谐作文"> ... 於 www.yonghe2008.com -

#25.政府資料開放平臺

zip壓縮檔,內容包含全字庫字型、屬性資料及中文碼對照表三部分,其中全字庫字型提供明體、正宋體及正楷體3種;屬性資料則涵蓋注音、倉頡、筆畫、部首、拼音、部件及 ... 於 data.gov.tw -

#26.烙造詞線上國語字典三度- 炮烙注音 - Clearisk

国语大辞典中词语炮烙注音为ㄆㄠˊ ㄌㄨㄛˋ,拼音为páo luò,意思是古代种刑法。用烧红的铁器灼烫身体的酷刑。荀子.议兵:「紂刳比干,囚箕子,为炮烙刑。」韩非子. 於 bkwfb.clearisk.solutions -

#27.烙的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

烙 ,注音ㄌㄠˋ,拼音lào,辭典解釋為:1.用燒熱的金屬燙、烤。例:烙印2.將食物放在燒熱的鍋上烤熟。例:烙餅 烙,注音ㄌㄨㄛˋ,拼音luò,辭典解釋為:1. 於 toneoz.com -

#28.經典釋文 - 第 2 卷 - Google 圖書結果

... 作爛膲韋獻才同為豆若始昌如用之于群三宁下嫁秅鹽鄉也叔字反魚腊音昔音下同即烙局部反反古臨反字螢反許反相直直朝反秉丁五日他解亮鳫食下总反反同下賄鶩注音注亮副 ... 於 books.google.com.tw -

#29.吐司烙注音| 路兒-LINE貼圖代購網

吐司烙注音| 儲值300送15 24小時下單馬上收到| 提供LINE各國包含台灣、日本、美國等官方貼圖、原創貼圖、表情貼、官方主題以及原創主題代購代送代買服務! 於 lure.tw -

#30.羅技Logi 網路旗艦店| 商務鍵盤、滑鼠、電競鍵盤、麥克風

Logitech 是一家創新與品質的瑞士公司,其個人週邊產品的設計為消費者提供絕佳的數位體驗。羅技從1981年開始研發滑鼠,讓使用者可以用更直覺的方式與個人電腦互動。 於 store.logitech.tw -

#31.新編台灣閩南語用字彙編 - 第 199 頁 - Google 圖書結果

教部注音注音 CJK 台羅二式符號(不含擴展區)造字區(E000~) lo lor 叨哰烙囉 lo2 lor2 老哪娜栳荖惱瑙腦蓏裸銠 潦那蓼佬儡咾蠃姥臝老菿落嘮趠躼軂 lo3 ... 於 books.google.com.tw -

#32.字:烙注音: 語音ㄌㄠˋ,部首:火國語辭典 - 烙的造詞 - Snn686Pc

做字造詞做字詞語大全漢語詞典 · 小學生「烙」造詞神答2字!眾人笑噴:身為台灣人是合理的 · 烙在中的烙怎么读? 百度知道 · 烙字意思注音,烙造詞、部首、筆畫、查詢國語小字典 ... 於 snn686pc.takagroup.net -

#33.拼音產生器 - 台灣華語羅馬拼音

臺灣華語羅馬拼音 · 單字表 對照表 · 輸入法及內碼 · 拼音轉換器 · 臺灣華語羅馬拼音. 拼音轉換器. 羅馬拼音 單字表 對照表 · 輸入法及內碼 · 拼音轉換器 ... 於 pinyin.thl.tw -

#34.翰林國文第一冊第七課紙船印象(注音) - Quizlet

熱鐵「烙」膚. ㄕㄨˋ. 「倏」忽. ㄆㄨ. 「鋪」柏油. ㄧㄢˇ. 氣派「儼」然. ㄈㄨˇ. 「甫」經下水. ㄒㄧㄢˊ. 「涎」著臉. ㄅㄧˋ. 「比」肩. ㄐㄧㄢˇ. 厚「繭」. ㄐㄧㄢˋ. 於 quizlet.com -

#35.烙字的意思 - 汉语字典

烙字的意思. 烙. 拼音lào luò 注音ㄌㄠˋ ㄌㄨ ... 於 zidian.qianp.com -

#36.【幼兒園筆記】幼兒園課程怎麼看?參觀環境的小細節有哪些?

另外,私幼通常有教注音,為什麼注音那麼重要?因為注音國小也要學,我自己是覺得:一個月花了一萬多的月費,當然是希望孩子可以先 ... 於 vocus.cc -

#37.烙(注音:ㄌㄨㄛˋ ㄌㄠˋ 部首:火) | 《國語字典》

《國語字典》中漢字“烙”注音為ㄌㄨㄛˋ ㄌㄠˋ,拼音為luò lào,部首為火,10筆畫,意思是1.(1)用燒熱的金屬燙烤。如:「炮烙」。(2)燙烤的印痕。如:「梅花烙」。2. 於 zidian.18dao.net -

#38.辭典檢視[烙: (語音) ㄌㄠˋ] - 教育部《重編國語辭典修訂本》2021

烙: (語音) ㄌㄠ · 用燒熱的金屬在牛馬或物體上留下標誌。如:「 烙 印」。 · 熨、燙。如:「 烙 衣服」。 · 將食物放在燒熱的鍋上烤熟。如:「 烙 餅」。《儒林外史》第一回 ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#39.一秒打出中文標點符號及上下引號,。「」『』【】﹁﹂等等

最近工作上需建立不少文件,過去在打中文的標點符號大多使用小鍵盤,或是上網搜尋符號用複製貼上的方式來進行輸入,如果是在Word中還有特殊符號庫可以 ... 於 www.cjkuo.net -

#40.吐司烙注音之表情貼| Yabe-LINE貼圖代購| 台灣No.1

吐司烙注音之表情貼. 作者: 那位大叔. 全球. 定價:NT 30. 售價:NT 25. 回饋: 0.75 點. # 若遇無法下載問題請參考訂單內教學. # 限LINE最新版本使用. 於 yabeline.tw