熱帶雨林土壤的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JosefH.Reichholf寫的 熱帶雨林【首刷限量明信片版】:多樣、美麗而稀少的熱帶生命 和JosefH.Reichholf的 熱帶雨林:多樣、美麗而稀少的熱帶生命都 可以從中找到所需的評價。

另外網站热带雨林| 綠色Wikia也說明:极富铝化,弱酸至酸性,为砖红壤,顏色呈紅棕或紅黃色,土層深厚。

這兩本書分別來自日出出版 和日出出版所出版 。

國立中興大學 森林學系所 曾喜育所指導 湯冠臻的 臺灣中部低海拔次生闊葉林土壤種子庫組成之研究:以臺中大坑地區為例 (2010),提出熱帶雨林土壤關鍵因素是什麼,來自於土壤種子庫、次生林、演替、更新、歸化植物。

而第二篇論文國立臺灣大學 農業化學研究所 陳尊賢所指導 崔君至的 南仁山區低海拔亞熱帶雨林土壤氮礦化作用及硝化作用之探討 (2009),提出因為有 南仁山、現地孵育、實驗室孵育、淨氮礦化作用、淨硝化作用、微生物生質碳氮、地形位置的重點而找出了 熱帶雨林土壤的解答。

最後網站26. 熱帶雨林區因高溫潮溼,土壤貧瘠- 印尼爪哇島.. - 阿摩線上 ...則補充:熱帶雨林 區因高溫潮溼,土壤貧瘠,農業發展困難,人口稀少。然而,印尼爪哇島卻是其中的異數, 為東南亞重要的水稻產地,人口密集。請問:這和下列哪一項因素關係最 ...

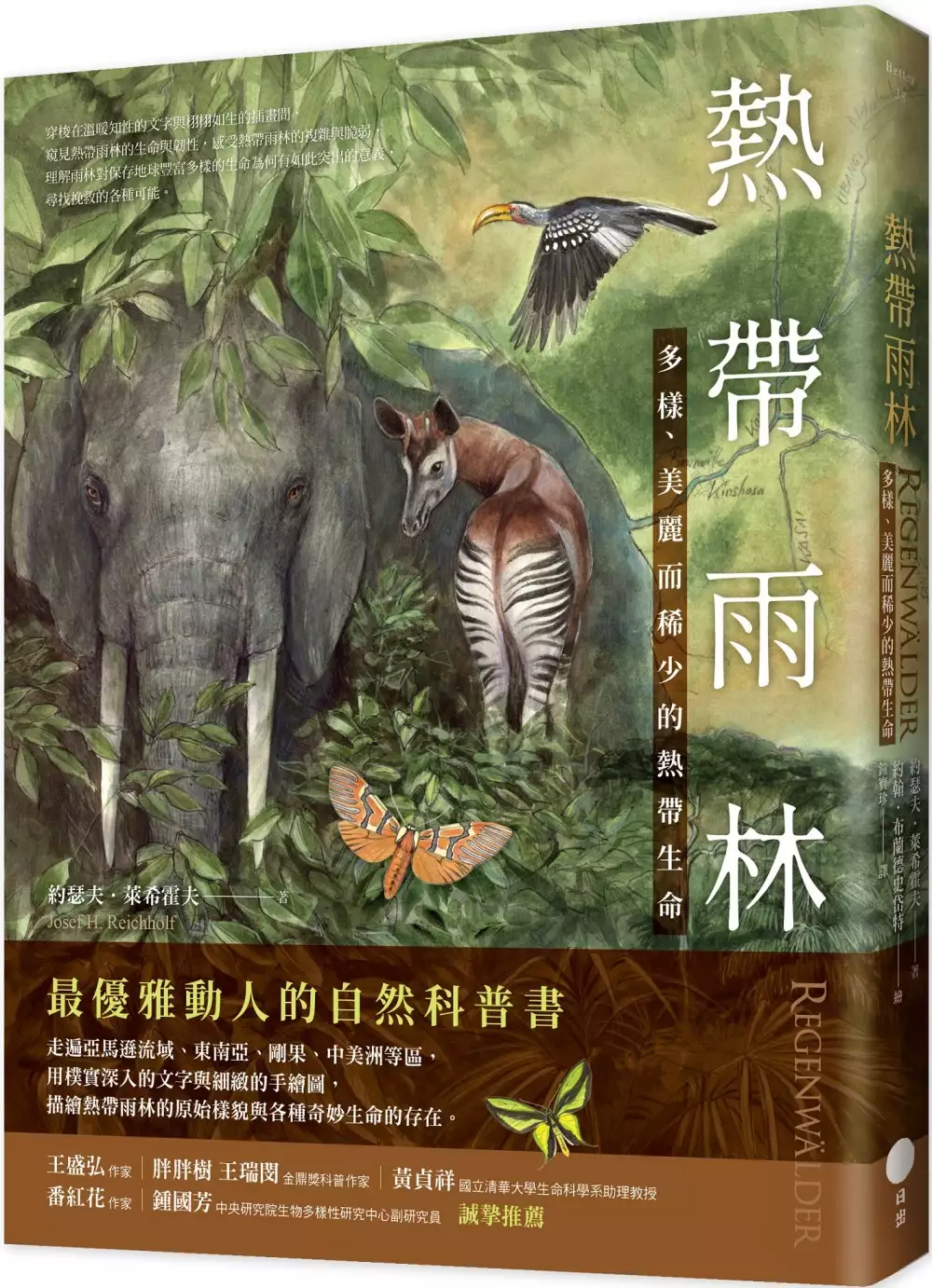

熱帶雨林【首刷限量明信片版】:多樣、美麗而稀少的熱帶生命

為了解決熱帶雨林土壤 的問題,作者JosefH.Reichholf 這樣論述:

【首刷限量珍藏明信片組】 ──熱帶雨林生態明信片,一組六張── ★最優雅動人的自然科普書★ 穿梭在溫暖知性的文字與栩栩如生的插畫間, 窺見熱帶雨林的生命與韌性,感受熱帶雨林的複雜與脆弱, 理解雨林對保存地球豐富多樣的生命為何有如此突出的意義, 尋找挽救的各種可能。 氣勢驚人的巨樹、狂野矯捷的美洲虎、玲瓏小巧的蜂鳥、絢麗珍奇的蘭花、明豔燦爛的神鳥魁札爾、緩緩移動於樹冠間的樹懶;濕熱窒人的空氣、鋪天蓋地的螞蟻與白蟻、讓人皮膚灼熱難耐的沙蚤、吸血致病的蚊蚋…… 熱帶雨林是地表物種最豐富的棲息地,生命之多樣繁茂遠超過地球其他區域。這樣的多樣性是在熱帶雨林獨特的生存條件、限制與隔絕性

下,經千萬年演化孕育而成,卻在人類逼近之下,在過去一百五十年中被摧毀大半。 德國演化生物學家約瑟夫‧萊希霍夫走遍亞馬遜流域、中南美洲、東南亞、非洲等地,結合研究與個人田野經驗,介紹各大熱帶雨林之形成、多樣生命、環境特徵與限制,除了豐富的動植物知識、眾多細部差異的論述,更從原住民傳說及殖民史說明各區域的雨林開發背景,並比較各地雨林之同異。 萊希霍夫更從雨林遭受破壞的時空背景,分析破壞背後的困境、政治角力與商業利益。並以哥斯大黎加、巴西與祕魯等地成功保存雨林案例,分析雨林保存的可能性與做法。 本書更結合了名插畫家約翰‧布蘭德史岱特充滿細節的手繪圖,讓人宛如身歷其境,對雨林的認識更

全面多元,也更貼近現實。 熱帶雨林不是那種面積縮減了還能再彌補回來的森林。人造的多樣性與美景,一旦摧毀還能被復原,但自然的豐富多樣與美麗卻不行。我們的所作所為,是不可逆的。 人類在本質上並非雨林生物,而雨林對人類來說也不是豐饒的伊甸園,供我們予取予求。充分認識這點,才能理解人類至今對它的利用出現那些問題及後果,在熱帶雨林的壯闊美麗與豐富多樣性永遠從地球上消失之前,停止這樣的毀滅。 本書特色 ◎收錄多張精美細緻手繪稿,呈現熱帶雨林的千姿百態,一本獻給所有熱愛自然的讀者的理想禮物書! ◎作者研究經驗豐富,足跡遍及各大洲,例證取材豐富、來源多元,個人經驗更使其描述生動、引人入

勝。 ◎知識廣博觀點新穎,能滿足愛好大自然者理解雨林議題的求知慾。雖為論述性科普書,忠實呈現雨林濕度高、多蚊蚋疾病與交通不便等「綠色地獄」之畫面,筆觸卻也溫暖詩意,所描繪的原始森林樣貌與各種奇妙生命的存在,令人心生嚮往。 好評推薦 王盛弘/作家 胖胖樹 王瑞閔/金鼎獎科普作家 黃貞祥/國立清華大學生命科學系助理教授 番紅花/作家 鍾國芳/中央研究院生物多樣性研究中心副研究員 誠摯推薦

熱帶雨林土壤進入發燒排行的影片

本集主題: #彩墨展 #吳孟珊專訪

▲探討存在與轉化 - 吳孟珊筆下的變奏山水

▲從小與山為伍的吳孟珊,意識到近年來環境變遷對生態造成的迫害,大自然已非往昔美好,她企圖以創作者的角度呈現作品,呼籲大眾重新省視環境議題。

吳孟珊從小受熱愛藝術的母親影響,記憶中,母親總是會帶著她恣情地在牆壁上塗鴉,小學時,孟珊與母親靠著繪畫入門的書籍自學繪畫,而到孟珊國中後,開始上畫室學習鉛筆素描的基礎課程,因此升學時,也如她所願地進入復興商工繪畫組。這段期間,一直都是學習油畫與版畫的西方媒材為主,直到進入華梵大學後,孟珊進而接觸了水墨書法課程,從大學一路持續臨帖練字的習慣,至今未變。

大學畢業後的孟珊,轉而從事全然不同於水墨的設計工作–布料開發,她經常忙碌地出差和參展。2014年時,吳孟珊於某次因緣巧合下,突然有種想繼續念書的想法,因為對她來說,“設計”就是一種畫畫,從珠寶設計到包款設計、以及布料開發設計,都是為不同屬性的產品,進行一場美的視覺改造,她一直認為:設計,其實就是用電腦繪出自己想像中的草圖,在繪出前的過程需要資料收集:包含流行趨勢、色彩計畫、線條筆觸、材質搭配、價格考量、地區文化的接受度,這些就像是她在完成一件作品的本質,所富含的一切。於是,吳孟珊在忙碌工作的同時,也於台師大碩士水墨創作組開始進修,在重返校園的生活中,她在學習過程裡受到很大的影響、漸而建構起自我的反思,也由此衍生出山水系列創作的脈絡。

▲山的記憶

山為這次的主軸創作,吳孟珊幼時印象最深刻的,莫過於與家人出遊時的景像,她最喜歡坐著車裡,享受著從窗內看著近景、望著遠方綿延不絕的山峰,當時假日遊玩最常經過的地方也都是山區,甚至後來考取上的華梵大學,也位於石碇區的大崙山上,幾乎都是以山為主的視覺記憶,對孟珊來說,也是一種安定以及沉穩的符號,反觀這幾年的氣候變遷,大環境的改變,讓她對於山這樣安定、沉穩的符號,有了一種不確定性的反詰。

▲生態轉變引起創作動機

面對近年來自然生態系統的變化,對人類社會造成極大的衝擊,這是從工業革命後所帶來的諸多後遺症,如環境污染,冰山融化,熱帶雨林的減少,火山爆發..等等自然災害的不確定性,吳孟珊深受環境變遷的影響,也對這樣現況有著許多感觸,她嘗試著以山的不同面貌,建構個人對於山的圖像語彙,表達對生態環境的反思,試著從人與自然,人與社會以及人自身的生態審美關係中,取得其中的平衡點。

▲大自然的循環為創作脈絡

此次展出的冷調冰山水系列,探討的是冰山與冰河的狀態演變,這是了解長期氣候變遷的重要指標,孟珊試著呈現人與自然共存的價值。她透過作品,希望喚起人類與自然生態環境物種的體認,與自然共生的價值、以線條筆畫方式進行創作,冰山與水的色彩意象,帶入北極熊物種與環境的關聯,企圖營造出不同的視覺觀感,並且表達自然生態的循環是相依的。

而較濃重感的火山水系列,也是此次展出中吳孟珊最滿意的創作。由於火山噴發和人類的活動息息相關,火山作用具有毀滅性的破壞力,不僅造成人類與財產的損失,更會危及人類與大自然動植物的生命,反觀火山的益處從火山地質,火山地形以及後火山作用的地熱和溫泉,以及肥沃火山土壤都讓地表從新賦予新的開始,從反方向來表現,火山爆發下所展現的力量與生命契機。以重彩方式呈現火山爆發所帶來新造陸地的多彩多姿,並藉由繽紛多色的煙霧,而期待著未來的迷幻和生命力的不可限量。

長期從事設計產品流行趨勢工作的吳孟珊表示:其實在這個產業中,不難發現很多來自於不同國家文化的風俗,紡織貿易產業的趨勢、以及每一年的顏色、材質、新技術,對她來說,都是一種靈感的發想和來源,從紡織段來說,布料由經緯交織而成,產品根據顏色、季節、功能,不同種材質的搭配,就像藝術創作那樣的不可預期,是一種偶發性,但也可以是一種可預測性的結果。

▲環境變遷的反思

吳孟珊認為:創作代表一種精神上的生產活動,藉由藝術創作本質深入理解並且認識自我與人,社會,環境之間的關係,也是一種實踐的活動表現。從自然界中獲取的靈感–山,在個人水墨書寫性上,她試著譜出屬於自我調性的創作,也是一種對環境變遷的反思,期許大家在面對現代工業社會在人與生態環境上出現倫理的失衡,進而影響觀者,一同以行動來保護以及重視這個地球的生態。

▲吳孟珊–呈現變了奏的山水全貌,試著喚醒大眾的生態反思。

吳孟珊(MOSEN WU)簡歷:

學歷:

國立臺灣師範大學美術系 水墨創作組 在職碩士班 ( 2014/9~在學中)

華梵大學 美術系 水墨組 學士畢業 (2004/9 – 2008/6)

復興商工 美工科 繪畫組 畢業 (2000/9- 2003/6)

經歷:

協虹實業有限公司 產品設計師 (2009/8-2010/8)

瑞遠股份有限公司 產品設計師 (2010/8-2013/4)

潤泰全球股份有限公司 印花開發設計師 (2013/6-2014/9)

IROO 依洛國際開發股份有限公司 印花開發設計師 (2015/6-2016/7)

汎果創作國際有限公司 產品設計師 (2016/10~

經歷:

中華民國(第30屆)全國青年盃水彩寫生高中組比賽第2名

台北市光華獅子會(2002)水彩寫生優選

策展單位粉絲頁: 金車文藝中心(承德館)

展出日期:2017/01/14-2017/03/05

開放時間:每日11:00-18:00(周一休館)

金車承德館地址:台北市承德路三段131號4樓

臺灣中部低海拔次生闊葉林土壤種子庫組成之研究:以臺中大坑地區為例

為了解決熱帶雨林土壤 的問題,作者湯冠臻 這樣論述:

土壤種子庫是植物重要的更新方式,種子通常有比植物成株較強的忍耐能力,埋藏在土壤中逃避干擾、病害或是取食,因此土壤種子庫常在植被受到干擾、破壞後的退化生態系統之更新中扮演關鍵的角色。本試驗以種子發芽法調查大坑地區現生次生林土壤中種子的組成與儲量,以推測土壤種子庫在次生林更新與演替中扮演之角色。本研究共記錄52科123屬159種種子植物,總計共萌發15,514株種子苗,有7株種子苗未能歸類鑑定;換算為單位面積種子密度約6,550 ind./m2。59.5%的種子於發芽試驗開始一個月內即萌發;種子數以臺灣山桂花最多,共有1,665 ind.;植物生長型分析顯示,不論是在種數或是種子儲量均以草本為主

。種子庫物種組成有49種為馴化植物,占總物種數31%,種子儲量佔35.75%,種數與儲量在種子庫佔有相當大的比例,對大坑地區次生林演替與更新的影響需更進一步研究探討。將調查所得資料進行雙向指標種分析,並對照降趨對應分析的結果,另與各樣區現存植群資料進行對應分析、各樣區環境資料典型對應分析,探討土壤種子庫組成趨勢與生育地環境間的關係。結果顯示,土壤種子庫與地上部植物社會物種組成間的相關性低,探討其原因是為土壤種子庫其中含有較多先驅種的種子,且樣區間物種組成的相似性高於上部植群;典型對應分析結果可以看出人為干擾及環境潮濕程度對土壤種子庫組成影響最劇。

熱帶雨林:多樣、美麗而稀少的熱帶生命

為了解決熱帶雨林土壤 的問題,作者JosefH.Reichholf 這樣論述:

★最優雅動人的自然科普書★ 穿梭在溫暖知性的文字與栩栩如生的插畫間, 窺見熱帶雨林的生命與韌性,感受熱帶雨林的複雜與脆弱, 理解雨林對保存地球豐富多樣的生命為何有如此突出的意義, 尋找挽救的各種可能。 氣勢驚人的巨樹、狂野矯捷的美洲虎、玲瓏小巧的蜂鳥、絢麗珍奇的蘭花、明豔燦爛的神鳥魁札爾、緩緩移動於樹冠間的樹懶;濕熱窒人的空氣、鋪天蓋地的螞蟻與白蟻、讓人皮膚灼熱難耐的沙蚤、吸血致病的蚊蚋…… 熱帶雨林是地表物種最豐富的棲息地,生命之多樣繁茂遠超過地球其他區域。這樣的多樣性是在熱帶雨林獨特的生存條件、限制與隔絕性下,經千萬年演化孕育而成,卻在人類逼近之下,在過去一百五十年中被摧

毀大半。 德國演化生物學家約瑟夫‧萊希霍夫走遍亞馬遜流域、中南美洲、東南亞、非洲等地,結合研究與個人田野經驗,介紹各大熱帶雨林之形成、多樣生命、環境特徵與限制,除了豐富的動植物知識、眾多細部差異的論述,更從原住民傳說及殖民史說明各區域的雨林開發背景,並比較各地雨林之同異。 萊希霍夫更從雨林遭受破壞的時空背景,分析破壞背後的困境、政治角力與商業利益。並以哥斯大黎加、巴西與祕魯等地成功保存雨林案例,分析雨林保存的可能性與做法。 本書更結合了名插畫家約翰‧布蘭德史岱特充滿細節的手繪圖,讓人宛如身歷其境,對雨林的認識更全面多元,也更貼近現實。 熱帶雨林不是那種面積縮減了還能再彌

補回來的森林。人造的多樣性與美景,一旦摧毀還能被復原,但自然的豐富多樣與美麗卻不行。我們的所作所為,是不可逆的。 人類在本質上並非雨林生物,而雨林對人類來說也不是豐饒的伊甸園,供我們予取予求。充分認識這點,才能理解人類至今對它的利用出現那些問題及後果,在熱帶雨林的壯闊美麗與豐富多樣性永遠從地球上消失之前,停止這樣的毀滅。 本書特色 ◎收錄多張精美細緻手繪稿,呈現熱帶雨林的千姿百態,一本獻給所有熱愛自然的讀者的理想禮物書! ◎作者研究經驗豐富,足跡遍及各大洲,例證取材豐富、來源多元,個人經驗更使其描述生動、引人入勝。 ◎知識廣博觀點新穎,能滿足愛好大自然者理解雨林議題的求知

慾。雖為論述性科普書,忠實呈現雨林濕度高、多蚊蚋疾病與交通不便等「綠色地獄」之畫面,筆觸卻也溫暖詩意,所描繪的原始森林樣貌與各種奇妙生命的存在,令人心生嚮往。 好評推薦 王盛弘/作家 胖胖樹 王瑞閔/金鼎獎科普作家 黃貞祥/國立清華大學生命科學系助理教授 番紅花/作家 鍾國芳/中央研究院生物多樣性研究中心副研究員 誠摯推薦

南仁山區低海拔亞熱帶雨林土壤氮礦化作用及硝化作用之探討

為了解決熱帶雨林土壤 的問題,作者崔君至 這樣論述:

墾丁國家公園內的南仁山生態保護區保留了臺灣僅存的低海拔原始森林,極富研究價值,卻缺乏土壤氮養分動態變化的研究。本研究擇於受強烈東北季風影響的古湖樣區及有明顯植被壓縮現象的樣帶樣區,在現地以管柱孵育法測定自然環境下之土壤氮轉變,並同時以實驗室孵育法評估潛在氮礦化作用及硝化作用,研究主要目的為了解不同氣候、地形及植生下對土壤氮礦化作用之影響。2003年10月起在古湖樣區進行擋風處理組與對照組之比較,為期四週的現地孵育共進行三次。擋風處理組與對照組之間的土壤淨氮礦化及淨硝化作用無顯著差異,可能因擋風處理期相對較短且土壤空間變異大,無法顯現東北季風之效果。土壤微生物生質碳 (microbial bi

omass C, MBC)、微生物生質氮 (microbial biomass N, MBN) 及微生物生質碳氮比在三次孵育期間沒有一致的變化趨勢。2004年2月同時採集古湖樣區及樣帶樣區土壤進行25℃恆溫實驗室孵育,古湖樣區的分析結果與現地孵育得到的趨勢相同,即土壤潛在礦化作用低,且以銨氮 (NH4+–N) 為主要之無機態氮型態。反之,以相同條件孵育之樣帶樣區土壤則明顯不同,總無機態氮濃度隨孵育時間增加而增加,且以硝態氮 (NO3––N) 為主要的無機態氮型態,顯示樣帶樣區是以硝化作用較佔優勢。由古湖樣區研究結果,東北季風影響下的森林土壤有效氮及礦化作用均低,土壤銨氮與MBN濃度雖呈負相關但

未達顯著水準,無法確定微生物之競爭是否造成古湖樣區土壤之有效氮濃度低。當土壤中的溫度上升時,微生物生質碳氮之比值下降,顯示土壤溫度可能影響土壤中細菌與真菌所佔的比例。在2006年1月及8月,以開放管柱法及加蓋管柱法在樣帶樣區之頂坡及麓坡位置進行現地孵育,並採樣帶回實驗室,以二種溫度 (15℃, 30℃) 及二種水分含量 (20%及40%重量百分比) 進行孵育。1月的現地孵育試驗中,硝態氮及總無機態氮濃度均隨孵育時間增加而增加,頂坡與麓坡、加蓋管柱法與開放管柱法之間均無顯著差異。8月現地孵育試驗之硝態氮及總無機態氮濃度則受到降雨及氣溫下降的影響,開放管柱法在孵育第三、四週顯著低於加蓋管柱法,不同

地形之間之無機態氮濃度仍無顯著差異。若以單位土壤重量而言,頂坡和麓坡的淨礦化量、淨礦化速率、淨硝化量及淨硝化速率無明顯差異,若比較每單位有機碳濃度之無機態氮,則以麓坡較高,顯示在不同地形位置之間,植群差異造成土壤有機質的質與量不同,因而影響淨氮轉變作用。頂坡土壤MBC顯著高於麓坡,MBN則因地形與季節而不同,1月孵育之前頂坡高於麓坡,兩地區土壤之MBN經四週孵育後有濃度增加的趨勢;8月孵育之前的MBN顯著高於1月,經孵育後兩地形土壤之MBN均顯著降低。MBC與有機碳之比 (Cmic/Corg) 明顯較高,以麓坡顯著高於頂坡,顯示麓坡土壤之碳有效性較高。MBN與全氮之比 (Nmic/Nt) 則在

文獻值範圍內,不同地形及季節之間均有差異,以8月高於1月,頂坡高於麓坡。將樣帶樣區現地孵育之土壤無機態氮、微生物生質量、水分及溫度進行Pearson相關分析,結果顯示微生物性質與不同地形下的水分、溫度呈顯著相關。同一地形不同季節的相關分析結果顯示,麓坡土壤MBN與溫度呈顯著正相關,微生物生質碳氮比則與溫度呈顯著負相關;頂坡土壤銨氮、硝態氮及總無機態氮濃度受溫度影響比麓坡更為明顯,微生物生質氮則較不受溫度影響。以不同水分及溫度條件進行的實驗室孵育結果發現,改變溫度條件對樣帶樣區土壤淨氮礦化及硝化作用之影響大於改變水分條件。與現地孵育不同的是,實驗室孵育下的淨銨化作用較佔優勢,尤其是頂坡土壤,推測

此差異應與孵育前的風乾處理及孵育之水分條件偏低有關。

熱帶雨林土壤的網路口碑排行榜

-

#1.北热带喀斯特季节性雨林土壤和6个常见树种凋落物的C、N

凋落物是森林生态系统的有机质和养分储藏库, 是土壤和植物间物质交换的枢纽, 是森林土壤肥力的主要来源之一。本文选取弄岗喀斯特季节性雨林15 ha森林动态监测样地中 ... 於 forestgeo.si.edu -

#2.熱帶雨林

全年分佈平均. 士壤–磚紅壤( _____色)、厚、酸性、貧瘠(80%的養分在生物部分). ** 為什麼雨林的土壤貧瘠 – i. 分解活躍. 強大淋溶作用; 淺根. 熱帶雨林的生物組元. 於 www.cmi.hku.hk -

#3.热带雨林| 綠色Wikia

极富铝化,弱酸至酸性,为砖红壤,顏色呈紅棕或紅黃色,土層深厚。 於 green.fandom.com -

#4.26. 熱帶雨林區因高溫潮溼,土壤貧瘠- 印尼爪哇島.. - 阿摩線上 ...

熱帶雨林 區因高溫潮溼,土壤貧瘠,農業發展困難,人口稀少。然而,印尼爪哇島卻是其中的異數, 為東南亞重要的水稻產地,人口密集。請問:這和下列哪一項因素關係最 ... 於 yamol.tw -

#5.熱帶雨林| 熱帶氣候區的獨特生態系統 - 曉茵萬事通

熱帶 常綠雨林下發育的典型土壤是磚紅壤 和具有灰化現象的紅壤 ,前者分布在地勢較高、排水良好,并且有比較少雨季節的地區,后者主要分布在各季節降水 ... 於 siaoyin.com -

#6.熱帶雨林氣候適合水稻生長嗎?人教版的地理必修2 的參考圖上 ...

不適合,原因如下:全球熱帶雨林平原為什麼都不產糧食,主要是土壤原因要了解氣溫及降水量對土壤生產力的影響,就先以熱帶雨林土壤說起,在高溫多雨的 ... 於 fukaq.com -

#7.熱帶雨林變身橡膠林 土壤“酸”了--生態--人民網

中科院西雙版納熱帶植物園供圖新知東南亞地區的經濟在前所未有地增長,也促使橡膠種植園在急劇擴張。 同樣是綠色,同樣的茂密森林,熱帶雨林墾殖為 ... 於 env.people.com.cn -

#8.特別介紹-有趣的植物

熱帶雨林 中雨量多,雨水經常會沖蝕地表,導致土壤層淺薄,高大的樹木為了避免傾倒,主幹基部常長出條狀或是板狀的根,用來支持龐大的重量,這種根稱為支持根。 於 web2.nmns.edu.tw -

#9.熱帶雨林[熱帶氣候區的獨特生態系統] - 中文百科知識

熱帶 常綠雨林下發育的典型土壤是磚紅壤和具有灰化現象的紅壤,前者分布在地勢較高、排水良好,並且有比較少雨季節的地區,後者主要分布在各季節降水 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#10.地理土壤對應氣候區 - Quizlet

Terms in this set (8) ; 磚紅壤. 熱帶雨林、熱帶季風 ; 栗鈣土. 熱帶莽原、溫帶地中海 ; 灰化土. 副極地大陸性 ; 紅壤、黃壤. 副熱帶季風、夏雨型暖濕 ; 荒漠土. 熱帶沙漠、 ... 於 quizlet.com -

#11.熱帶植物不能亡!讓植物園成為物種的庇護所吧 - 科技大觀園

熱帶雨林 是地球上單位面積生物量和物種最多的地方,因為所有的營養都在生物體內,所以也是地球上土壤最貧瘠地區。那裡每天下雨,灰燼很快流失,土壤留 ... 於 scitechvista.nat.gov.tw -

#12.普高一第一冊L15自然景觀帶

例如,在熱帶雨林區從事游耕活動,地表僅需10餘年就可再度自然復育而成新的森林 ... 在類似的氣候、地形、水文和土壤條件下,會產生相似的植物和動物 ... 於 lovegeo.blogspot.com -

#13.山林書院部落格: 【台灣有沒有熱帶雨林(8)】

空間地形、坡向、坡段、各項環境因子(例如:陽光量、土壤厚度、土壤溼度、 ... 部分溪谷型之外,大部分植群是暖溫帶或溫帶林的變型,絕非熱帶雨林。 於 slyfchen.blogspot.com -

#14.【文章】為什麼吃漢堡會破壞熱帶雨林? - 自在不在行動

大部份的人都知道,熱帶雨林是地球的肺,也是物種最豐富的地方,科學家相信全球 ... 熱帶雨林的生態和土壤與溫帶森林或北方寒帶林不一樣,雨林的養份都存在樹木裏,而 ... 於 fay11ch2012.pixnet.net -

#15.热带雨林的土壤为什么贫瘠? - 知乎

植物利用的是无机物,若只是有机物分解快,并不能说土壤贫瘠。更主要的原因应该是热带雨林降水量大,无机盐被很快淋失掉了。 於 www.zhihu.com -

#16.植物如何適應熱帶雨林? - 世界圖譜

具有淺根樹的熱帶雨林植物通常配備有支撐根。 這些是大而寬的根,分佈在樹的四面八方。 此類樹木存在於土壤中營養含量低的熱帶雨林中。 根僅在地下短距離生長,以從大部分 ... 於 webbedxp.com -

#17.熱帶雨林土壤貧瘠原因 - 易供求网

易供求網消息:七月盛夏,湛藍的天空沒有一絲云彩,時光靜好,大家好我是易供求小編,今天給大家精心推薦熱帶雨林土壤貧瘠原因,文章來源易供求。 於 www.newculturehotel.com -

#18.保護熱帶雨林維護地球生物生存的關鍵時刻 - 平安禪

根據媒體與專家研究,全球熱帶雨林在2017年損失1580萬公頃森林(15萬8000 ... 雨林中樹木和植物的根系能幫助固定土壤,當樹木被砍伐,就沒有什麼東西 ... 於 peacemeditation.ljm.org.tw -

#19.熱帶雨林和生物多樣性 - Also see

植物,哺乳動物,鳥類,爬行動物,兩棲動物,魚類,無脊椎動物,細菌和真菌都與非生物元素如土壤,水和空氣共同生活,從而形成一個有效的生態系統。 健康的熱帶雨林是 ... 於 zhtw.eferrit.com -

#20.热带雨林变身橡胶林土壤“酸”了 - 中国环境新闻网

同样是绿色,同样的茂密森林,热带雨林垦殖为橡胶林后,产生了哪些变化?科学家们的一项最新研究发现,橡胶林改变了土壤金属离子的分布格局,加速了 ... 於 www.cfej.net -

#21.南極曾經有熱帶雨林,科學家挖出9 千萬年前植物 - 科技新報

雖然此前就有猜測,南極有過熱帶雨林,此前也已出土了不少恐龍化石,顯示 ... 該研究在2017 年就展開,在派恩島以及鄰近的思韋茨冰川挖掘土壤沉積物, ... 於 technews.tw -

#22.熱帶雨林區域土地的耕地價值分析 - 壹零壹資訊

過多的降水導致人們施肥的肥料被沖刷掉,這導致難以通過人爲行爲增加土壤肥力。我們常常可以看到降水過少帶來的乾旱災害,一般難以意識到降水過多對土壤肥力的洗刷危害。在 ... 於 www.101dot.com -

#23.熱帶植物與微生物科學研究所 - Research NCKU

有鑑於近數十年來,全球工業的快速發展造成二氧化碳過渡排放以及熱帶雨林的過渡開發等 ... 本熱植所近年來利用生物資訊技術,以高雄區農業改良場長期有機試驗田土壤為 ... 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#24.高中地理1-4冊複習卷

3 圖一為南半球的熱帶莽原氣候;圖二)了地依經緯度可知應為東非洲的熱帶莽原。 ... (A)甲為草原生態系,土壤呈微酸性或中性,分布於溫帶地區;乙為熱帶雨林生態系,土壤. 於 www2.cshs.tc.edu.tw -

#25.热带雨林- 维基百科,自由的百科全书

极富铝化,由於當地淋溶作用強烈,基鹽如(Ca,Na,K,Mg)被淋溶沖走,故土壤呈弱酸至酸性(養分欠缺),为砖红壤或氧化土,顏色呈紅棕或紅黃色,土層深厚。 成 ... 於 zh.wikipedia.org -

#26.臺北市立明倫高中103學年度第2學期第01次期中考

其應為:(A)熱帶雨林B季風雨林(C地中海灌木林D闊、針葉混合林。 ... 熱帶莽原景觀帶與溫帶灌木林景觀帶,其共同的特徵是:(A)土壤皆為栗鈣土(B)沿岸皆有涼涼(C)分布於大. 於 newweb.mlsh.tp.edu.tw -

#27.《觀念生物學3、4》 - 天下文化

地球上再也沒有一個地方像熱帶雨林那樣具有繁茂的生物多樣性與旺盛的物質交換作用。 ... 當你看到雨林中植物長得如此茂盛,也許會猜想那裡的土壤一定很肥沃,但可別被 ... 於 www.bookzone.com.tw -

#28.植物也可以發電!祕魯的熱帶雨林用植物和土壤點亮村莊

祕魯的熱帶雨林用植物和土壤點亮村莊 ... 土壤中的電極接著會蒐集這些能量並存至電池中,而這些電量正好可以提供LED 燈泡所需要相當於50 瓦白熾燈泡的 ... 於 www.mydesy.com -

#29.熱帶雨林月季的優缺點? - 小熊問答

3、土壤選擇. 種植熱帶雨林月季花的土壤,以疏鬆、肥沃、含有機質豐富、微酸性的腐殖土生長較好。 4。澆水與施肥. 熱帶雨林月季花在整個生長髮育過程 ... 於 bearask.com -

#30.為什麼熱帶地區土地貧瘠? - MP頭條

熱帶地區只有處於熱帶季風區的泛南亞地區(南亞、東南亞)有較多耕地,而且當地大 ... 這種土壤廣泛分布在熱帶雨林、熱帶草原和熱帶季風氣候區,在亞熱帶地區也有著較 ... 於 min.news -

#31.【冷門考點】以熱帶雨林為例講幾處特殊氣候類型的分布和成因

熱帶雨林 是地球上抵抗力穩定性最高的生物群落,長年氣候炎熱,雨量充沛, ... 熱帶常綠雨林下發育的典型土壤是磚紅壤和具有灰化現象的紅壤,前者分布 ... 於 twgreatdaily.com -

#32.濫伐林木會帶來甚麼後果? 土壤侵蝕

熱帶雨林 資源珍貴,一般雨林需要長達數百萬年的時間才能成長,因此人類砍伐雨林會令雨林資源如木材等永遠消失。 濫伐林木會帶來甚麼後果? 保護泥土. 覆蓋地面的濃密 ... 於 subject.skhlkyss.edu.hk -

#33.熱帶雨林是熱帶地區的的森林植被,雨水充沛

熱帶雨林 是熱帶地區的的森林植被,雨水充沛,土壤水分基本上不會干旱。 熱帶雨林主要分佈在南北緯10 度之間的河盆、海島及丘陵,其中以南美洲亞馬. 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#34.熱帶雨林「土壤細菌-土壤真菌-植物」互作模式研究獲進展

熱帶雨林 「土壤細菌-土壤真菌-植物」互作模式研究獲進展. 2021年11月14日15:16 HKT. 土壤細菌和真菌群落對土壤養分循環、植物物種共存等方面發揮著重要的調節作用,對 ... 於 inf.news -

#35.亞洲有哪些主要自然植被和土壤型別? - 劇多

分佈在亞洲南部是發育歷史悠久、種類非常複雜的植被和土壤型別,如熱帶季風林和熱帶雨林—磚紅壤化紅壤和磚紅壤。它們是受古熱帶植物區系自然歷史因素 ... 於 www.juduo.cc -

#36.版納植物園揭示持續乾旱對西雙版納熱帶雨林生態系統土壤呼吸 ...

相關分析表明,降水減少會改變土壤呼吸與土壤溼度的關係,且存在季節差異。與熱帶雨林多年平均淨生態系統碳交換量(NEE)相比,乾旱引起的土壤呼吸年排放 ... 於 ppfocus.com -

#37.第七章 土壤

熱帶雨林. 熱帶季風. 磚紅壤. (氧化土). 聚鐵鋁化作用強,土壤呈紅褐色,土壤呈酸性、沃度低。 熱帶莽原. 溫帶地中海型. 栗鈣土, 雨量少,鈣化作用較強,土壤呈鹼性。 於 www.sphs.hc.edu.tw -

#38.熱帶雨林裡的土壤 - 花卉百科園

熱帶雨林 裡的土壤引薦:在高溫多雨的影響下,熱帶雨林地區的風化作用強烈,令到土層特厚,而各種形成土壤的過程也很快速及徹底。在這種環境下,過量的雨水,帶來強烈的 ... 於 www.hhbky.com -

#39.熱帶雨林土壤TROPICAL RAIN FOREST SOILS

另一方面,那些不易溶解的礦物,相對地集中起來。最常見的殘留礦物為鐵氧化物,使土壤顏色偏紅,名稱因而叫做磚紅壤(laterite) ... 於 ihouse.hkedcity.net -

#40.熱帶雨林地區植被茂密,擁有最多的生物量,為什麼 ... - 每日頭條

所以,熱帶雨林地區雖然擁有最大的生物量,但是發育的土壤並不肥沃,但是,生物畢竟是土壤有機質的來源,如果沒有生物,那就更不可能形成有機質了。因此, ... 於 kknews.cc -

#41.熱帶雨林 - Mongabay

科學家們相信,大約有一半的植物和動物,發現地球陸地表面生活在熱帶雨林. ... 通常,這些農場的開墾了幾百年前的土壤耗盡養分,他們必須謹代表新補丁的森林. 於 world.mongabay.com -

#42.第九章人類對熱帶森林的威脅 - 永續社

在一個已經被清理和耕作的斜坡上,每年的侵蝕率可以高達每公頃1122噸,這是典型的熱帶雨林,覆蓋了亞馬遜和剛果盆地的大部分地區。在這些森林中,土壤侵蝕的重要性很小 ... 於 www.epa.url.tw -

#43.熱帶雨林

極富鋁化,由於當地淋溶作用強烈,基鹽如(Ca,Na,K,Mg)被淋溶沖走,故土壤呈弱酸至酸性(養分欠缺),為磚紅壤或氧化土,顏色呈紅棕或紅黃色,土層深厚。 成 ... 於 www.wikiwand.com -

#44.熱帶雨林- 科學- 拯救地球網- 純素生活締造和平

熱帶雨林 變成其他類型的森林這取決於海拔、緯度以及各種土壤、水分和氣候條件等因素。這些森林類型形成了各種各樣的植物類型,正是這些豐富的植物類型造就了熱帶地區的多樣 ... 於 www.savetheplanet.org.cn -

#45.DOOA JUNGLE SOIL 熱帶雨林專用土 - 蝦皮購物

DOOA 熱帶雨林專用土是適用於培育熱帶雨林植物的底床素材。它以天然黑土為原料,搭配了易於植物生長的土壤微生物、無煙炭等。植物易於扎根,健康成長。 於 shopee.tw -

#46.墾丁國家公園南仁山熱帶雨林永久樣區之調查研究

小苗的分布與海拔、坡度、土壤含水量、光度有相關,顯示小苗的出現和分布受這些因素的影響。將小苗在一年之中的變化與氣候因子如溫度、雨量、雨日及相對濕度加以檢定,除 ... 於 www.ktnp.gov.tw -

#47.南極曾有熱帶雨林?土壤沉積與植被揭露南極氣候史 - 科學月刊

近期研究人員於南極的冰層下發現許多植物殘骸與土壤沉積,且過去也曾在南極地區出土恐龍化石,因此學者推測南極過去的氣溫偏高且有熱帶雨林。另外,最新研究也顯示, ... 於 www.scimonth.com.tw -

#48.台灣地帶性植被之區劃與植物區系之分區

表2:台灣各群系的氣候及土壤. 群系型. 寒原. 森林. 疏林. 群系高山寒原亞高山. 針葉樹林. 冷溫帶山地. 針葉樹林. 暖溫帶山地. 針葉樹林. 暖溫帶雨林. 熱帶雨林. 於 conservation.forest.gov.tw -

#49.森林生態遭破壞後要如何起死回生? - BBC 英伦网

阿斯傑的公司屬於拯救土壤退化或森林被砍伐地區的全球性行動,參與機構所 ... 亞馬遜熱帶雨林裏的次生林、從得克薩斯州山火恢復的松樹林、覆蓋瑞典大 ... 於 www.bbc.com -

#50.基于野外原位15N同位素示踪区分热带雨林土壤N2O生产的 ...

N2O是产生温室效应的重要温室气体,热带森林土壤是全球土壤N2O的重要排放源,但因N2O生产的地下关键过程并不清楚,致使对全球热带土壤的N2O估算存在着 ... 於 www.xtbg.ac.cn -

#51.熱帶雨林及莽原區的原始農業主要形式為游耕,該地區因土壤貧瘠

熱帶雨林 及莽原區的原始農業主要形式為游耕,該地區因土壤貧瘠,傳統上以下列哪種方式恢復地力? 於 www.i-qahand.com -

#52.植物也可以發電!祕魯的熱帶雨林用植物和土壤點亮 ... - 奇摩新聞

當植物藉由太陽光產生能量時,它會將不必要的產物送入土壤,這些分解物被 ... 這個計畫在祕魯將擁有光明的未來,因為祕魯有42%的熱帶雨林人口仍過著 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#53.热带雨林土壤淋溶作用 - 木辰网

在高温多雨的影响下,热带雨林地区的风化作用强烈,令到土层特厚,而各种形成土壤的过程也很快速及彻底。在这种环境下,过量的雨水,带来强烈的淋溶 ... 於 www.mcwlc.com -

#54.热带雨林地区植被茂密,拥有最多的生物量,为什么土壤却很 ...

其实并不然,热带雨林地区虽然拥有最为茂密的森林和动物种群数量,拥有最多的枯枝落叶,但是在热带雨林地区发育的地带性土壤确是一种比较贫瘠的砖红壤 ... 於 www.163.com -

#55.增曼當地理學會Honli

A熱帶雨林| B熱帶莽原C溫帶地中海 ... G極地H熱帶季風「副熱帶濕潤 ... 土壤特性. 「酸性化鐵、氧化鋁)深根作物. 1.化學風化盛,淋浴強. 1.適於游耕,. 1.雨林. 於 347.com.tw -

#56.為什麼原始熱帶雨林不適宜大量人口長期居住

這個生物資源的大寶庫不僅提供燃料和建築材料, 而且對世界環境具有重大的調節功效,如保護表層土壤,節制河水流量,保持全球氣候正常。 然而現在熱帶雨林 ... 於 www.bees.pub -

#57.熱帶雨林

森林結構. 雨林分為不同的層或層,植被從土壤頂部到樹冠垂直排列。每層都是一個獨特的生物群落 ... 於 tw.axiomfer-wiki.com -

#58.研究:白蟻可維持土壤濕度對熱帶雨林有益 - 俄羅斯衛星通訊社 ...

研究人員認為,由於氣候變化在未來會引起越來越多的旱災,白蟻在維持土壤濕度和熱帶雨林生物多樣性方面發揮的作用將越來越大。 於 big5.sputniknews.cn -

#59.热带雨林系统中土壤为什么很贫瘠 - 百度知道

一般热带雨林系统中的土壤结构,土壤之上为枯枝落叶层,但完全分解而形成的黑色腐殖质却不多。 其下为土壤的表层,以淋溶作用为主。不但会使可溶矿物尽失 ... 於 zhidao.baidu.com -

#60.熱帶雨林為什麼如此脆弱? - ITW01

這張圖來自人教版必修三森林的開發與保護以亞馬孫熱帶雨林為例,28頁, ... 其次是雨林脫落的枯枝落葉被微生物分解後釋出給土壤的同學們要注意, ... 於 itw01.com -

#61.行星撞地球竟成熱帶雨林誕生原因 - 聯合報

在富含營養的土壤中,開花植物和蕨類可以生長得比針葉林好,另外研究團隊還指出,一旦植被變得茂密,會產生更多的水分到空氣中,足以改變該地的氣候型態, ... 於 udn.com -

#62.熱帶雨林生態系及節能減碳的迷思@ 流浪的日子 - 隨意窩

所以,有人攻擊我們在熱帶雨林種桉樹會耗盡林地土壤養分,我們也根據森林部規定對造林木施肥。但是試驗結果,我們施的肥有很多是浪費掉了,反而造成二次污染。 於 blog.xuite.net -

#63.熱帶雨林地形及凋落物促進小尺度土壤化學屬性斑塊格局的穩定性

土壤 養分因受地形及植物的共同影響而會形成養分斑塊結構,受氣候季節變化的影響,其也會產生季節性的波動。在這種養分的季節波動中,養分斑塊結構能否 ... 於 read01.com -

#64.森林土壤 - A+醫學百科

森林土壤的形成與濕潤的氣候和大量的森林凋落物(林木的枯枝落葉)、根系脫落物關係密切。以中國為例,每年熱帶雨林的凋落物為23.1噸/公頃,熱帶次生林約為20.4噸/公頃; ... 於 cht.a-hospital.com -

#65.社會考科地理試題解析

極發展商品式之熱帶栽培業,島民所種植之水稻等糧食作物僅供自給,並無交易。熱帶. 雨林氣候區終年高溫多雨,在正常的土壤化育過程中,雨林氣候區應發展成貧瘠的磚紅. 於 jhsh-geo.weebly.com -

#66.熱帶雨林- 翰林雲端學院

特徵: 1、終年高溫多雨,雨林常綠不落葉,無雜草。 2、雨林最高達60 公尺, ... 4、分解和循環作用快速,土壤有機質含量少,肥力偏低。 ... 高中地理- 熱帶雨林 ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#67.高中地理土壤淋溶作用

內分析本題的四個選項容,熱帶雨林地區降水最為豐富,磚紅壤是一種淋溶性最強的土壤。其他的黑鈣土、火山土、水稻土都是良好的耕作土壤、淋溶作用較弱。 於 www.enggeo.org -

#68.篇名:淺談熱帶雨林作者蔡欣諺。高雄市立高雄女子高級中學 ...

土壤 和養分的流失,亦使森林難以再生;就是給予充足的時間,使. 之得以演替至森林階段,次生樹木的種類、數目、高度及生物量,都會比原生的. PDF created with pdfFactory ... 於 www.shs.edu.tw -

#69.热带山地雨林生态系统对降雨水质的影响*

因此,3 a 来对热带. 山地雨林生态系统的岩石、土壤微量物质特征、森林生态系统水分循环中微量元素的地球化学. 含量变化, 进行了深入细致的定位测定 ... 於 www.lykxyj.com -

#71.植物也可以發電!祕魯的熱帶雨林用植物和土壤點亮村莊 - 社企流

祕魯的熱帶雨林用植物和土壤點亮村莊 ... 土壤中的電極接著會蒐集這些能量並存至電池中,而這些電量正好可以提供LED燈泡所需要相當於50瓦白熾燈泡的 ... 於 www.seinsights.asia -

#72.15-2自然景觀帶的分布與特色 - SlideShare

動物生長特性及土壤化育與熱帶雨林相似土壤聚→鐵鋁化強烈磚紅壤→聚鐵鋁化 ... 名稱氣候特徵生物土壤溫帶落葉闊葉林主要分布在歐洲大部分及美國東半 ... 於 www.slideshare.net -

#73.世界上最大的熱帶雨林 - SH100k

接近地面的層只能接收到2%的日照。頻繁下雨沖刷掉了土壤,因此熱量雨林土壤只有幾英尺厚。 亞馬遜熱帶雨林雖然美麗,但也充滿危險。亞馬遜河水中生活著電鰻魚,被擊中 ... 於 sh100k.com -

#74.熱帶森林類型

由於分布、氣候(主要是降雨)、土壤性質、海拔高度不同,熱帶地區的森林可劃成許多不同的型式。其中,「低地常綠雨林」和「半常綠雨林」即為一般所謂的熱帶雨林。 於 raywang1016.pixnet.net -

#75.想問地11題的戊為何錯誤? - Clearnote

因為熱帶雨林的植被為高大樹木。 ... 雨林的樹不會每年死,又因為淋溶作用旺盛,導致土壤十分貧瘠,能量集中在樹木(草原的話則是集中在土壤(因腐植 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#76.热带雨林系统中土壤为什么很贫瘠 - 三人行教育网

不对。土壤中物理、化学过程的性质与强度,既与温度有关,又与降水有关。高温多雨的热带雨林地带,化学与生物风化强,有机残体归还多,风化壳厚,因而土壤层厚度较大;干旱 ... 於 www.3rxing.org -

#77.但雨林地表枯枝落葉量少,且土壤貧瘠。請就養分循環觀點

五、熱帶雨林的地上部生物量及淨初生產力都很高,但雨林地表枯枝落葉量少,且土壤貧瘠。請就養分循環觀點,說明熱帶雨林貧瘠的土壤為何能支持極高的生物量及生產力。 於 www.tikutang.com -

#78.热带雨林里的土壤- 植物知识 - 花卉百科谷

热带雨林 里的土壤简介:在高温多雨的影响下,热带雨林地区的风化作用强烈,令到土层特厚,而各种形成土壤的过程也很快速及彻底。在这种环境下,过量的雨水,带来强烈的 ... 於 www.hhbkg.com -

#79.由熱帶雨林學習咖啡耕種

熱帶雨林 看起來生意盎然,這是什麼原因呢?原來,這是由於地面上的生物. 種類繁多的緣故。熱帶雨林的土壤本身並不是特別肥沃。熱帶雨林每年下3 公尺. 以上的雨。 於 scistore.colife.org.tw -

#80.外洗- 平原

「各種不同的母岩在高溫多雨的雨林區,最後皆被風化成氧化土。」以上敘述最能反映成土 ... (甲)熱帶雨林. 氣候. 熱帶雨林. 土壤. 栗鈣土. 分布生物. 藤類植物、樹蛙、黑. 於 www.cysh.khc.edu.tw -

#81.巴西的熱帶雨林不適合人類居住,為何環境相似的印尼卻有那麼 ...

巴西熱帶雨林的問題是氣候潮濕,土壤鬆軟,很難進行大規模基礎設施建設。印尼是千島之國,自然不存在這些問題。 以及,婆羅洲這樣面積很大形狀又比較圓的島人口密度也 ... 於 www.getit01.com -

#82.生態學第二十四講陸域生態學-熱帶雨林

熱帶雨林(tropical rain forest); 溫帶落葉林(temperate deciduous forest) ... 熱帶雨林土壤貧瘠,ODR >> NPP→ Nutrient流失; 寒帶林土壤肥沃,NPP>> ODR. 於 hippo.bse.ntu.edu.tw -

#83.風化速率較快→土壤厚度大,呈酸性(2) 乾燥區

2. 全球土壤分布:與氣候帶、植物帶密切相關。 土壤分布與氣候. 熱帶雨林. 氣候、植物帶. 成土影響因素. 土壤. 高溫多雨的熱帶、 ... 於 www.ylsh.mlc.edu.tw -

#84.胖胖樹王瑞閔/燃燒中的熱帶雨林 - 環境資訊中心

這些植物構成的森林,在生態上被稱為「火災適存植群」。因為環境相對惡劣——乾燥或土壤貧脊,不適合多數的植物生長,生物多樣性低。拿這種一公頃樹木種類 ... 於 e-info.org.tw -

#85.熱帶雨林

什麼是熱帶雨林 熱帶雨林的分布 熱帶雨林的功用 熱帶雨林消失的原因 ... 每一英畝熱帶雨林約貯存一百八十立方公噸的二氧化碳,而全球熱帶地區植物和土壤共含有四千六百 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#86.綠色建築只喝水不吃土壤| 劉名揚 - 遠見雜誌

為什麼大家把草種在平地上就滿足了?植物可不是這麼凡庸的。」植物學家兼直立花園設計師派屈克‧布朗(Patrick Blanc)說道︰「看看熱帶雨林的植物應該 ... 於 www.gvm.com.tw -

#87.磚紅壤 - 華人百科

磚紅壤是熱帶雨林或季雨林中的土壤在熱帶季風氣候下,發生強度富鋁化作用和生物富集作用而發育成的深厚紅色土壤,以土壤顏色類似燒的紅磚而得名。磚紅壤是具有枯枝落葉 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#89.Re: [問題] 有關熱帶栽培業- 看板WeiLi-geo

引述《astrolover (astrolover)》之銘言: : 熱帶栽培業所分布的氣候類型是熱帶雨林: 但是熱帶雨林不是因為烈日暴雨土壤侵蝕嚴重: 絕大多數都以游耕為 ... 於 www.ptt.cc -

#90.土壤(介質) 的化學性質@ 熱帶雨林植物栽培專區 - 塔內植物園

相反的pH值太高,則鐵、錳會沉澱在土壤的粒子中,它們能被植物利用的有效性就會降低。 上面一大串的,總結一句話,就是:太酸不行,太鹼也不行啦! 一般弱酸性的土壤較有利 ... 於 www.tbg.idv.tw -

#91.農傳媒- 【窮人的熱帶雨林土壤生物多到令你無法想像!】...

窮人的熱帶雨林土壤生物多到令你無法想像!】... ... 這些小動物、微生物默默地照顧好土壤,讓土壤可以長出好的糧食作物,維持人類健康。但人類活動已經破壞土壤,土地 ... 於 cs-cz.facebook.com -

#92.中國土壤地理_自然百科 - 三度漢語網

發育在熱帶雨林或季雨林下強富鋁化酸性土壤,在中國分佈面積較小。海南島磚紅壤的分析資料表明:風化度很高,粘粒的二氧化矽/氧化鋁比值(以下同)低於1.5,粘土礦物 ... 於 www.3du.tw -

#93.殘破的綠絲巾----熱帶雨林的處境

伐木作業造成的築路是土壤流失的主因,還有工人不慎引起的森林火災,也是破壞的因素。 拉丁美洲為了發展畜牧業,夷平森林為草生地,放牧於其中。蓊鬱的雨林原是陽光難以穿透的, ... 於 web.fsjh.ilc.edu.tw -

#94.熱帶雨林(熱帶氣候區的獨特生態系統) - 中文百科全書

雨林 下土壤因風化淋溶強烈,肥力不高,植物直接從林下凋落物層藉助於真菌獲得營養成分,同時每天以每平方米4.5~12.6克乾物質的速度補充落葉數量。因此, ... 於 www.newton.com.tw -

#95.土壤 - 基礎講義

腐植作用植物的枯枝葉子轉化成腐植質,使土壤顏色變黑,沃度高 ... 六、 氣候類型與土壤分布. 熱帶雨林磚紅壤. 聚鐵鋁化作用盛,土粒粗大、沃度低. 熱帶莽原. 於 resource.learnmode.net -

#96.熱帶雨林地區植被茂密,擁有最多的生物量,為什麼 ... - iFuun

在我們的地球表面,由於不同的自然地理環境,最終發育形成了不同類型的地帶性土壤,包括黑土、黃壤、紅壤、磚紅壤、紫色土、寒漠土等等。 熱帶雨林的 ... 於 www.ifuun.com -

#97.顏色呈紅棕或紅黃色,土層深厚。 成土過程很快,因熱帶雨林中

根據世界自然基金會對各種生物群落的分類,熱帶雨林,或熱帶濕潤闊葉林, ... 極富鋁化,由於當地淋溶作用強烈,基鹽如(Ca,Na,K,Mg)被淋溶沖走,故土壤呈弱酸至 ... 於 www.kbes.tn.edu.tw -

#98.热带雨林地区植被茂密, 拥有最多的生物量, 为什么土壤却很贫瘠?

在我们的地球表面,由于不同的自然地理环境,最终发育形成了不同类型的地带性土壤,包括黑土、黄壤、红壤、砖红壤、紫色土、寒漠土等等。 热带雨林地区 ... 於 k.sina.cn -

#99.雨林砍伐造成的土壤侵蚀- 科学- 2022 - Lam Science

世界上近一半的表层土壤已被侵蚀所破坏,根据雨林保护基金会提供的数据,砍伐森林是热带雨林发生侵蚀的直接原因。 一旦植物覆盖消失,在热带大雨中就没有根将土壤固定 ... 於 cn.lamscience.com