爬 牆的植物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JonasReif寫的 常綠城市:地價高漲與氣候變遷下,都市景觀綠化的設計規劃及實踐案例 可以從中找到所需的評價。

另外網站這4種爬藤花,爬牆而不傷牆,家裡可以放心養 - 每日頭條也說明:這個季節,路邊的薔薇、月季都開滿了牆,看得我也心痒痒,真想養幾棵爬藤植物!但是又很擔心這些爬藤植物常年攀附在牆面上,會損傷牆體,那有沒有什麼 ...

國立臺灣大學 音樂學研究所 山內文登、鄭芳婷所指導 戴尹宣的 共聽的情感實作:臺灣當代女同志獨立音樂聆聽經驗 (2020),提出爬 牆的植物關鍵因素是什麼,來自於酷兒音樂學、獨立音樂、女同志研究、酷兒理論、情感政治、臺灣研究。

而第二篇論文中原大學 設計學博士學位學程 葉俊麟所指導 柯一青的 精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例 (2020),提出因為有 精神醫療體系、去機構化、復歸社會、鄰避效應、場所精神、地方認同的重點而找出了 爬 牆的植物的解答。

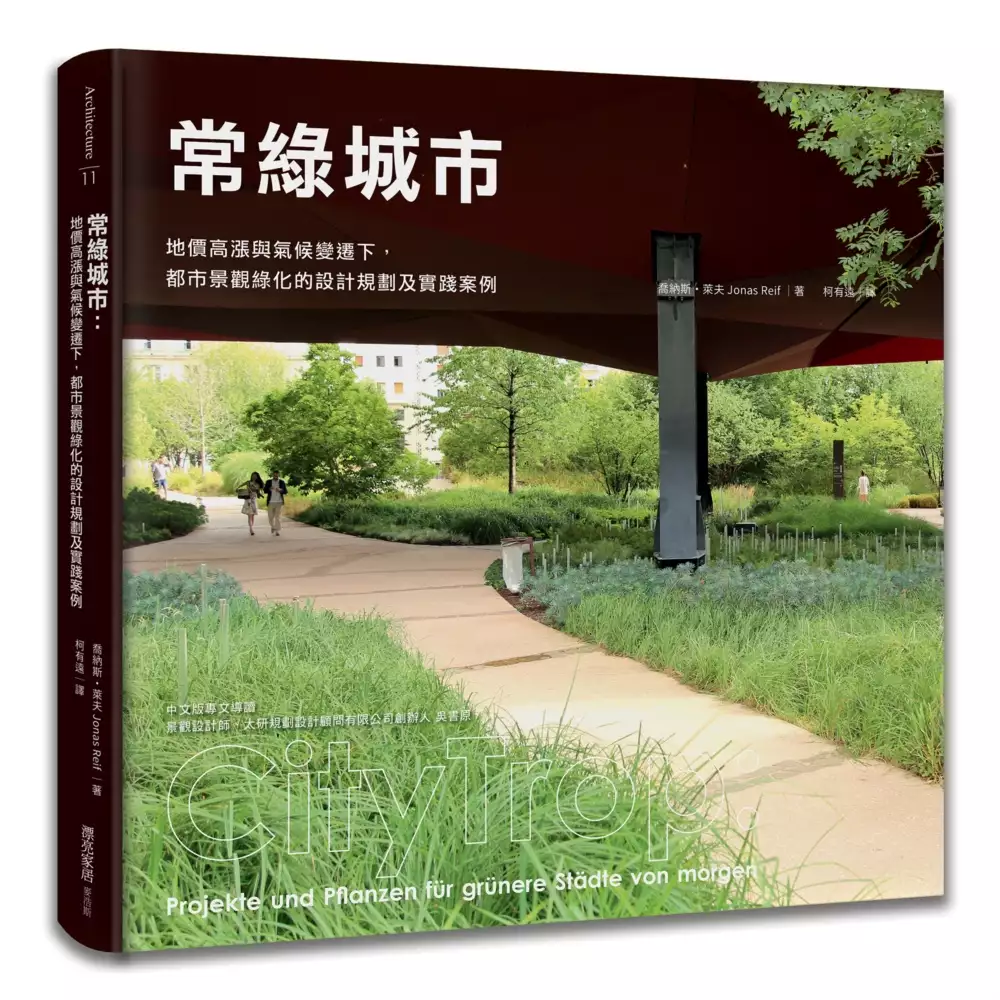

常綠城市:地價高漲與氣候變遷下,都市景觀綠化的設計規劃及實踐案例

為了解決爬 牆的植物 的問題,作者JonasReif 這樣論述:

對於景觀設計,還停留在巴洛克式庭園、日式庭園等風格形式, 或是修剪成香菇造形的榕樹,或一季就枯萎的草本庭園植栽嗎? 高維護成本讓景觀設計淪為吸引目光製造話題、後續難以為繼嗎? 讓城市常綠的景觀設計,了解一下! 【中文版專文導讀】 吳書原 景觀設計師、太研規劃設計顧問有限公司創辦人 【專業推薦】(依姓氏筆畫排序) 王瑞閔 植物生態與人文作家、插畫家/胖胖樹 江文淵 半畝塘創辦建築師 林淵源 林淵源建築師事務所主持建築師 謝統勝 中原大學建築系副教授 都市化已不可逆,該往如何讓城市更宜居、在發展與生態環境中取得平衡去思考, 本書提出讓城市常綠的概念與方法,打破既有的設計思維、土

地運用、植物選擇…… 是一本結合都市現況、氣候環境、設計手法及實際維護綜合考量的綠化設計觀念書, 同時介紹大量以實踐的案例,分析這些案例的設計概念與實踐做法, 是值得都市計劃、建築、景觀設計等相關從業人員及公私部門相關單位閱讀的參考書。 科學家、城市規劃者和政治人物都同意植物能使城市更加宜居。由於空間有限,在蓬勃發展的城市地區,爭取空間是種非常激烈的競爭,這也反映在高價的且仍持續上升的地價中。建立經典傳統的公園——無論居民怎樣重視和期望——也變得越來越困難。想在市中心打造有植樹的街道空間,也有其極限。如果要使市中心「綠化」,這時便需要採取不同的方法來實現這一目標。 本書運用

大量圖像,不僅在為新型城市綠化提供靈感,而且還通過最佳實踐範例展示具體的實施方案。很明顯地,將來景觀設計、城市規劃、和建築學科之間的聯繫將更加緊密。本書也還表明,為了改善「城市氣候」,私人和半公共綠色植被的參與必不可少。如果要成功實施新方法,必須拓展城市使用的植物種類以及植被技術的相關知識。此外:高質量的綠意需要高質量且成本密集的照料,因此也應培養相應的專業技能人員。 作者從植物本身出發,一開始探討城市綠化的沿革,從過去幾百年城市的演變到現代化城市如新加坡等,在面對城市擴張及現代都市建設的挑戰下,隨著技術演進漸漸克服過去的困難,列舉不同案例,運用了什麼樣的綠化手法與植物。城市綠化小至在

巷弄轉角處的小空地,大至綿延幾公里的公園。本書可歸類為兩個不同觀點面對城市綠化: “植物多樣性” 植物多樣性是本書作者最為強調的部分,他認為,氣候變遷同時也是一種契機,因為歐洲城市溫度改變,某些熱帶或副熱帶植物得以在歐洲的溫帶大陸性氣候下適應並且生存。 在城市綠化的觀點上應從植物本身出發,也就是不再以單一種或是設計師所認為美觀的植物種類,這樣的植物多樣性也能創造物種多樣性,更多不同種的昆蟲甚至鳥類在城市中生存。另外也能參考在高地勢、低溫、低水源或是強風的狀況下能夠生存的植物種類,或是蘚苔類,蕨類等甚至某些外來種也是高利用價值的植物。此外不同種類間的植物並存之下,也能展露出更好

的樣貌,例如高大的熱帶植物與蕨類之間的互補與反差。 “城市綠化的手法” 作者以圖像列舉了一些成功的綠化案例,手法新穎且可以應用在建築上的手法,例如植生牆,植生牆又包括了許多不同的建造手法,有堆疊,利用繩索供攀藤植物攀爬,或是應用百種甚至千種的植物創造一片牆的植物多樣性。 另外如延伸室外室內,模糊界線的綠化手法,或是在建築之上,之下建築本體與植被之間的互動關係。或因城市發展遭廢棄的構造物,如高架橋或是車站,如何轉變為綠色的開放空間等。 本書特色 (1)華文最新出版綠化與景觀設計相關的書籍,觀念與案例皆與時俱進、提供可實踐的前瞻性內容。 (2)眾多圖像容易吸收,並對應不同尺度或

設計種類的不同作法,前期就奠定綠化的基礎,再對應到後期養護或是具體實施的手法。 (3)在建築設計上時常會因為養護的麻煩與費用對於植栽望之卻步,本書列舉了不同的低成本手法與物種,是個很好的參考來源。

爬 牆的植物進入發燒排行的影片

👦🏻帥堯:媽~陪我玩戰鬥陀螺

👩🏻王老姝:厚!你怎麼又在地上玩啦🔥🔥🔥

👆以上小劇場

妳們家是不是也天天上演😤

我是過敏媽媽👦🏻帥堯當然也是啦

才剛進入九月,阿堯噴嚏打不停🤧

我一星期皮膚尋麻疹3天😭

過敏無法根除

媽媽我只好從帥堯最愛打滾的地板處理起💪

看完想買從這去

👉 http://tinyurl.com/yygy4mj9

—————————————————————

🧹潔淨學|地板抗蟎清潔液

✅抗敏防護,通過國內紡織研究所抗蟎測試,使用後可降低塵蟎在家中無限娶妻生子🤣

✅採用歐盟有機認證葡萄苷界面活性劑,舉凡地板黑垢、油污、醬料漬⋯通通可以用

✅通過SGS制菌檢驗,針對家庭有嬰幼兒正值爬行年紀,可減少髒污藉由雙手誤入口中

✅不含酒精、漂白水、化學成分、有害物質,溫和不刺激,不傷媽媽玉手跟寶貝柔嫩小手,可以放心養成孩子做家事

✅ 天然驅蟎精油並搭配竹萃消臭配方,不僅可以去除地板髒汙,還能形成防蟎防護層,驅離塵螨、蟑螂,讓家中充滿淡淡植物清香,令人心情愉悅提高居住品質

✅地板抗蟎清潔液成份皆來自天然植物萃取:棕梠油、苦配巴、檸檬桉葉、綠茶等天然成分,天然環保➕低敏,大兒子帥堯翻滾、小兒子🐢財財到處爬,都可以玩的更安全➕更開心

✅適用木地板、拋光磚、塑膠地板、各種人造石地板,光亮不黏腳,帥堯打滾也不黏身體😆

現在有✨潔淨學地板抗蟎清潔液✨

地板清潔的同時,還能驅離塵蟎、抑制病菌、環境除臭⋯一舉多得👍

滾吧滾吧~用力的滾吧~

媽媽再也不用煩惱孩子邊滾邊打噴嚏啦

看完想買從這去

👉 http://tinyurl.com/yygy4mj9

—————👉 歡迎追蹤 👈—————

🔺部落格➡️http://shu4114.pixnet.net/blog

🔺粉絲團➡️https://www.facebook.com/shu41/

🔺IG (a_shu41)➡️ https://www.instagram.com/a_shu41/

🔺YouTube➡️http://www.youtube.com/c/AshuWang

🔺社團➡️https://www.facebook.com/groups/1156653864409154/

—————————————————————

#潔淨學地板抗蟎清潔液 #潔淨學 #防蟎牆 #驅離塵蟎 #地板清潔 #抑制病菌 #環境除臭 #

共聽的情感實作:臺灣當代女同志獨立音樂聆聽經驗

為了解決爬 牆的植物 的問題,作者戴尹宣 這樣論述:

二十一世紀的臺灣女同志社群中,「獨立音樂」的聆聽與其文化的再生產,是當今女同志的重要文化符碼之一,也是以此為樞紐開展更多集結的管道,在女同志作為酷兒個體的聆聽過程中,更透過了聆聽經驗建構了情感政治以及聲音研究上的共鳴性。這樣的「共聽體」透過網際網絡虛擬空間的集結,以及線下live house的音樂聆聽經驗相互謀合,與臺灣女同志文學與文化系譜學的發展息息相關,更與當前臺灣酷兒空間與獨立音樂消費文化的發展緊密黏合。本研究試圖探討臺灣女同志的聆聽經驗作為一酷兒情感共做體的可能,透過對於女同志文化系譜的爬梳,反思音樂聆聽取向發展所具有的歷史性與社會性,以及「獨立音樂」在臺灣音樂地景中,與消費文化及酷

兒社群的關係。本研究更透過共聽民族誌(resonant ethnography)的撰寫,反思酷兒共鳴經驗於聆聽以及情感實踐上的政治潛能,同時關照臺灣作為一大國邊陲之特殊政治主體,在此狀態下的酷兒公民所經歷的情感結構,以及與此相關的音樂實踐,在當今新自由主義的全球化社會中,如何透過「共鳴」與「共作」回應既有的政治情境,並試圖藉此酷兒生命語境,作為抵抗現今異性戀與大國主義霸權的策略。

精神醫療機構建構生態療癒(育)文化園區之研究—以臺北市立聯合醫院松德院區為例

為了解決爬 牆的植物 的問題,作者柯一青 這樣論述:

摘要 在臺灣的精神醫療體系規劃中,層次上可以看到有明顯的界分,除對「人」在醫學上的精神症狀分類外,精神衛生法也將精神病患生活空間環境定義界分為「社區」(community)與「機構」(psychiatric institution)。然而這兩類空間其實並非是絕對的對立面,反而更可能是息息相關。在去機構化(deinstitutionalization)的運動影響下,普遍希望能讓慢性精神病患經過再社會化(resocialization programme)的復健後可以「復歸社會」(social reintegration),但因種種因素的影響下,執行上仍有一定的困難度。而精神醫療機構長期以來本

就被認為是提供精神病患與社會隔絕的空間,故精神醫療機構常因受到「鄰避效應」(Not In My Back Yard,NIMBY)影響,只能選擇設置於較遠離都市的之邊陲區域(peripheral area),但多也因此始基地內擁有許多自然生態資源。當現代人因社會快速變遷下,普遍工作壓力大更加上與自然生態接觸的匱乏,以致產生許多精神上的相關疾病,民眾除應有精神衛生的正確觀念外,更應有可以抒發心理壓力的療癒(育)環境,而這些都需要以跨領域(interdisciplinary)的方式來思考與規劃。本研究擬以臺北市立聯合醫院松德院區為主要基地,探討精神病患的治療空間與周邊生態環境狀況,更試圖從其他精神醫

療機構與各種論述中探討可能的規劃方向。精神醫療機構本就屬於較為特殊的醫療產業,期望利用基地獨特自然生態資源為基礎,結合歷史、藝術及自然環境等來建構完整精神照護與生態療癒(育)園區,並可在建構後可協助重新塑造精神醫療機構的場所精神(spirit of place)、地域(local)定位與生態療癒觀念,並迎接新的地方認同(sense of place),讓精神醫療機構社區化,擺脫過去令人恐懼的瘋人院污名及感受。

爬 牆的植物的網路口碑排行榜

-

#1.多年生爬牆植物級藤蔓植物有哪些. 常見的圍籬植物

薔薇是一種爬藤能力很強,又滿是荊棘的植物,而且春天開花非常多,在圍欄上養殖,春天可以開出一片花牆,非常好看。 · 2、藤本月季. · 3、木. 植生牆 ... 於 qqj.carre-de-la-mode-mozac.fr -

#2.灌木及草本植物- 爬牆虎 - 香港濕地公園

爬 牆虎是於冬季時落葉的攀緣植物。爬牆虎會長出像樹蛙趾端的吸盤,用以攀附於岩石或牆壁之上。濕地公園的訪客中心以及探索中心的牆壁上均種有這種植物;這設計有助阻止 ... 於 www.wetlandpark.gov.hk -

#3.這4種爬藤花,爬牆而不傷牆,家裡可以放心養 - 每日頭條

這個季節,路邊的薔薇、月季都開滿了牆,看得我也心痒痒,真想養幾棵爬藤植物!但是又很擔心這些爬藤植物常年攀附在牆面上,會損傷牆體,那有沒有什麼 ... 於 kknews.cc -

#5.地錦是會爬牆的老虎 - 榮樹學堂

地錦. 葡萄科, (爬牆虎、紅骨蛇、紅葡萄藤). 多年生落葉藤本植物、卷鬚粗短而且有些末端變成吸盤狀,可攀附於石壁、牆垣、樹幹上。 於 dres-greenwalker.blogspot.com -

#6.交通部高速公路局

... 中華民國國家標準,淨空,爬坡道,閉路電視編碼/解碼器,閉路電視細覽監視器, ... 高度,草本植物,殺草劑,高乘載車輛,高拉力預力鋼鉸線,高水位,公路,公路法,水平, ... 於 www.freeway.gov.tw -

#7.爬牆虎- 維基百科

可作為裝飾植物,栽植於建築物外牆之上,既美觀又能替室內降溫攝氏3~5度。根莖可入藥,果可釀酒。時常用作綠化斜坡,防止山泥傾瀉。 ... 爬牆虎的莖葉長得十分密集,覆蓋在 ... 於 zh.wikipedia.org -

#8.繁星| 藤有志 - 紫牛新闻

它们是植物界走钢丝的高手。 ... 从屋后埋下去的种子,个把月时间吧,就翻过屋脊,爬到屋前来了。那差不多是翻山越岭的功力和伟业啊。 於 www.yangtse.com -

#9.火龙果怎么种植(全面的火龙果种植技术教程)-易企推百科

火龙果的种植方式多种多样,可以爬墙,也可以搭棚子,但立柱栽培是最常见 ... 在其上可以嫁接蟹爪兰和各种怪异的仙人掌,做成园艺植物,供家庭观赏。 於 www--hkm168--com.proxy.szu.edu.cn -

#10.【花園】種面花牆這19種植物太合適了 - 淘寶

那些開花的藤蔓植物總是美的讓人心醉,你可以把它們種在窗臺下,讓它們慢慢的爬向窗戶,也可以種在陽臺,向上向下無限蔓延,最美的莫過於把它們種在牆邊,讓它們爬滿牆壁! 於 world.taobao.com -

#11.辭典檢視[爬牆虎: ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ ㄏㄨˇ] - 國語辭典

字詞:爬牆虎,注音:ㄆㄚˊ ㄑㄧㄤˊ ㄏㄨˇ,釋義:泛指葡萄科地錦屬植物。為落葉性,卷鬚粗短而多歧,前端有圓形吸盤,可吸攀住水泥壁、石壁。花序腋出,黃白色,春季萌芽, ... 於 dict.revised.moe.edu.tw -

#12.爬墙植物最新报价 - 苏宁易购(Suning)

苏宁易购爬墙植物专题频道,为您提供爬墙植物价格、爬墙植物最新报价、爬墙植物多少钱 ... 蔷薇花苗藤本月季特大花爬藤植物四季开花卉盆栽玫瑰大苗爬墙庭院新商品上架. 於 search.suning.com -

#13.超过200 张关于“攀爬植物”和“植物”的免费图片 - Pixabay

查找关于“攀爬植物”的图片。✓ 免费用于商业用途✓ 无需注明归属✓ 无版权. 於 pixabay.com -

#14.爬牆虎攀上二樓囉...你願意讓植物攀上牆嗎? - Mobile01

家中側院原本要弄一片木頭的牆壁,然後讓爬牆虎攀上去,結果地板開洞種好爬牆虎了,但是卻沒有時間弄木板牆,一轉眼幾個月的時間過去了,爬牆虎已經上 ... 於 www.mobile01.com -

#15.一袭紫色浪漫一座城!曲靖城内紫藤花开如瀑太美了 - 开屏新闻

在曲靖城区酒吧一条街上,店铺源一的门口,爬满墙的紫藤花也全面盛开, ... 紫藤花属落叶藤本植物,又叫“藤萝”“中国紫藤”,是一种落叶攀援缠绕性大 ... 於 www.ccwb.cn -

#16.最後的二重唱 - 第 95 頁 - Google 圖書結果

鍾麗珠、林伊祝 095 鍾麗珠作品 名叫地錦的爬牆虎,在台彗生長得特別快, ... 同時,它屬於落葉植物,春來發枝,甚至開花,秋天結貢,冬臨落葉,對住屋有冬′暖夏涼的作用。 於 books.google.com.tw -

#17.爬牆植物有哪些 - 今日必看

爬牆植物 有藤本月季、爬山虎、常春藤、千葉吊蘭、三角梅、金銀花、珊瑚藤、風車茉莉、鐵線蓮、紫藤等。 於 tw.rrgod.com -

#18.天母嬤站6樓圍牆外修地瓜葉民眾驚:用生命種菜 - 鏡週刊

紅衣阿嬤低頭細心照料自己栽種的植物。 ... 葉可以吃,就這樣很簡單沒有什麼事啦,沒有常常爬出去啦,只是地瓜葉葉子已經黃掉了,我去把它摘起來。」. 於 www.mirrormedia.mg -

#19.為房子降溫!色彩繽紛的紫葳科蔓藤植物,美化牆面兼隔熱

貓爪藤具有鉤爪狀的複葉,攀爬力強,適合種植於粗糙壁面,例如石牆、磚牆、洗石子牆壁。 為了因應各種環境,要選對蔓藤植物才會發揮功效。選擇植物最好還 ... 於 www.mygardenlife.com.tw -

#20.爬牆虎- 教育百科

泛指葡萄科地錦屬植物。為落葉性,卷鬚粗短而多歧,前端有圓形吸盤,可吸攀住水泥壁、石壁。花序腋出,黃白色,春季萌芽,六月初開花,冬季落葉。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#21.爬墙植物大集合,让你的庭院瞬间高大上 - 搜狐

爬墙植物 是园林植物中较为特殊的一个类型,由于茎较细软,它们自身不能直立生长,需要依附其它物体向上攀援,爬墙植物有很多,其中常春藤、绿萝、金钱 ... 於 www.sohu.com -

#22.42种最会爬墙的生物 - 凤凰网

【拱门爬藤植物】 说到爬藤植物,你可能会想到常青藤、爬山虎、凌霄花、炮仗竹等植物,但是想要它们长成最. 於 ishare.ifeng.com -

#23.观赏植物栽培技术 - Google 圖書結果

二十、爬爬别名爬墙、地锦,为葡科爬属落叶大型本物(图 8.54),分布在中国华、华北东北各地。(一)形态征爬是落叶本,须短,多分枝,顶有盘。叶形变大,通常宽形,先多3 ,或成3 ... 於 books.google.com.tw -

#24.35 種高人氣多肉植物介紹與照顧方式 - 有肉SUCCULAND

多肉牆種植近兩年,就他數一數二長得特別好! 是大戟科中的紅牌明星,夏天若喜歡「像仙人掌般有手腳的逗趣形狀」,你絕對不能錯過的就是 ... 於 succuland.com.tw -

#25.爬藤花期长好看又好养的花- 惠农网触屏版

它跟月季一样,也是需要支撑的,需要在墙上挂上几面网子让它去攀爬。 6、缠枝牡丹. 缠枝牡丹是属于根茎植物,长势非常的快速,只要种上以后当年就能够长出 ... 於 news.cnhnb.com -

#26.地錦

‧別名:. 紅骨蛇(台灣),地錦(本草綱目),土鼓藤(植物名實圖考),紅葡萄藤(狄爾土中國植物名錄),爬山虎(經濟植物手冊),趴牆虎(南京)、爬壁虎、叭山虎(河南)、爬樹龍、紅 ... 於 kplant.biodiv.tw -

#27.院子虽小,但是也很漂亮!种上两棵红木香,香气浓、花开艳丽

爬山虎全是绿色的,一点儿都不好看,如果是满墙的花该多美呀!父亲说我是个小贪心,不要多想了。但是没想到,时隔这么多年,真的有会爬墙,能开漂亮花的植物哦! 於 www.yoojia.com -

#28.爬牆玫瑰- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年3月

Mini 現貨Noch 14118 HO規Rambler roses 爬牆玫瑰 ... Yegbong 植物爬牆固定器(50pack/盒)牽牛花樹玫瑰爬藤類植物花卉綠蘿爬牆自粘式固定藤蔓植物牆上攀爬臺南市 ... 於 www.lbj.tw -

#29.爬墙植物 - 简书

看到爬满绿植的墙,会不会让人融入到大自然之中呢,今天,我来给大家介绍几种美观的爬藤植物吧! 1. 爬山虎,这是我们最最常见的爬藤植物, ... 於 www.jianshu.com -

#30.腦筋急轉彎3600題

0009—三面牆一面空小孩子在當中答案:匹 ... 打一植物? 答案:荔枝 ... 0122—有一隻蝸牛從新疆維吾爾自治區爬到海南省為什麼只需三分鐘答案:它在地圖上爬 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#31.室內爬牆植物有哪些? - 雅瑪知識

適合室內盆栽爬牆植物有哪些. 可以試試綠蘿。一種多年生的藤本植物,特別適宜在光線比較暗的地方生長。 可行性:. 一盆盆栽綠蘿,頂梢發新葉後爬到 ... 於 www.yamab2b.com -

#32.最会爬墙的26种植物,花墙花窗花海花门最适合 - 一兜糖

爱园艺 爱生活 只为遇见养花种菜的你在园林绿化中,藤本植物必不可少,藤本… 於 www.yidoutang.com -

#33.【小空間居家提案】6坪套房改造自然鄉村風格服飾店 - udn部落格

圖上:杯子裡的綠色植物 種在琺瑯瓷杯裡的地錦(爬牆虎),向下垂吊著可愛的枝葉。 圖中:咖啡染色架 用沖泡的即溶咖啡加以染色的展示架。 於 blog.udn.com -

#34.爬山虎,爬藤植物,藤蔓植物,爬牆虎-照片素材(圖片) [29394493]

爬山虎,爬藤植物,藤蔓植物,爬牆虎-照片素材(圖片)(No.29394493)。您可在PIXTA上購買和銷售免權利金圖片、插圖和影片。PIXTA上有著80700000張以上的高品質、低價格的 ... 於 tw.pixtastock.com -

#35.蔓藤植物為家增氣生色

選擇藤蔓植物的考慮因素,包括光照度、花期、花色、生長速度、植株大小、病蟲害、刺和氣候條件 ... 以下來看看幾種適合在本地種植的蔓藤植物. 爬牆虎. 於 smdd.seehua.com -

#36.这4种爬藤花,爬墙而不伤墙,家里可以放心养! - 新浪

这个季节,路边的蔷薇、月季都开满了墙,看得我也心痒痒,真想养几棵爬藤植物!但是又很担心这些爬藤植物常年攀附在墙面上,会损伤墙体,那有没有什么 ... 於 k.sina.cn -

#37.爬牆虎的秘密 - 臺灣網路科教館

摘要或動機. 一個夏日的午後,我在媽媽服務的地方,發現水泥牆上長滿綠意盎然的爬藤植物,令人神清氣爽;我忍不住伸手摸摸那一片片油綠發亮的葉子,這才發現,牠們用 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#38.薜荔- 園藝植作優惠推薦- 居家生活2023年3月| 蝦皮購物台灣

台灣現貨爬山虎四季常青三葉地錦爬藤攀爬植物種子爬山虎種子. $12 - $22 ... 彰化縣田尾鄉. 迷你薜荔Ficus pumila L.薜荔植生牆攀藤植物觀葉植物3寸盆療癒系. 於 shopee.tw -

#39.植物向上爬 - 綠色力量

植物 向高處生長,是為了爭取陽光進行光合作用,亦將花果展示在更高處的有利位置,增加傳播花粉和 ... 此外,吸盤、鉤刺及不定根亦是攀緣植物常見的特殊結構,例如爬牆 ... 於 www.greenpower.org.hk -

#40.清理爬墙植物 - 抖音

抖音为你提供清理爬墙植物、清理爬墙植物的方法、清理爬墙植物的好处等爬墙视频信息,帮你找到更多精彩的爬墙视频内容!让每一个人看见并连接更大的 ... 於 www.douyin.com -

#41.爬牆虎日常養護照顧方法(種植, 施肥, 修剪, 澆水)- PictureThis

爬 牆虎(Parthenocissus tricuspidata) 日常養護. 爬牆虎是非常常見的攀緣性觀賞植物,其莖葉長得十分密集,能覆蓋建築物的外牆,可有效遮擋陽光、吸收環境噪音及吸附 ... 於 www.picturethisai.com -

#42.這4種爬藤花,爬牆而不傷牆,家裡可以放心養! - 壹讀

這個季節,路邊的薔薇、月季都開滿了牆,看得我也心痒痒,真想養幾棵爬藤植物!但是又很擔心這些爬藤植物常年攀附在牆面上,會損傷牆體,那有沒有什麼 ... 於 read01.com -

#43.開箱|MERRELL ROGUE HIKER 專業登山鞋踏遍大小山林 ...

但也是好累好攀爬...還好有這雙抓地力很棒的登山鞋、腳踝有被保護,走起路來覺得很有安全感許多!! 北大武山真的是太多路段都是陡上陡下,好累喔! 於 hiking.biji.co -

#44.数说丨这份76年的武大樱花数据记录了地球在变暖 - 华商网

珞珈山上,绿瓦白墙间,蔚然成云的千株樱花,与武大老建筑交相辉映。图片来源:视觉中国 ... 比如北美西部的山地植物,就正在往更高的山上“爬”。 於 news.hsw.cn -

#45.詩人筆下的花草樹木◎繁體中文版 - Google 圖書結果

它攀爬能力一般,獨立爬牆不行,可依附其他植物上行、喜陽,開喇叭形黃紅色花,花期6~9月。紫藤,亦稱招藤、招豆藤、藤蘿、白花藤,屬豆科紫藤屬,落葉藤木,攀爬能力差, ... 於 books.google.com.tw -

#46.5种植物栽种时远离院墙、房子,爬上墙就会揭瓦,秒变“拆迁队”

喜欢养花的花友,看着自己光秃秃的院墙或者是房子的墙面上,总是会想着,去种上一些爬藤植物,肯定是另外一种景象。不过,在准备选择爬墙植物的时候, ... 於 www.163.com -

#47.8種真正的「爬牆花」,花期長花量大,打造花牆一年就能爬滿

如果你有一個院子,想養一些爬藤植物,做打造一面花牆,或者是你有一面閒置的花架,想要讓它快速的爬滿,小齊告訴你有8種花是真正的「爬藤花」, 於 vitomag.com -

#48.阿嬤頂樓翻牆站遮雨棚種菜目擊民眾直呼:這樣太危險

婦人坐在遮陽台上,唉喲喂呀,實在好高,旁邊還有一盆盆植物,婦人悠閒種菜, ... 當事婦人說,「我沒有常常爬出去啦,是有時地瓜葉葉子已經黃掉了, ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#49.爬牆虎- 人氣推薦- 2023年3月| 露天市集

爬 牆虎網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。【*花花世界*】PPT0029 爬牆虎心栽花坊-爬牆虎/2吋盆/地被植物/蔓性/藤本/爬藤//售價40特價35 初 ... 於 www.ruten.com.tw -

#50.樓頂外牆的綠衣--爬牆虎 - 老狐狸

充足的陽光讓花草得以茂盛地生長,但夏季的高溫也讓住在屋子裡頭的人吃足苦頭。 偶而可以在街上見到有些房子的外牆被爬藤類的植物攀滿,被覆著一層綠葉織 ... 於 oldfox.pixnet.net -

#52.天母嬤站6樓圍牆外修地瓜葉民眾驚:用生命種菜 - HiNet生活誌

紅衣阿嬤低頭細心照料自己栽種的植物。 ... 葉可以吃,就這樣很簡單沒有什麼事啦,沒有常常爬出去啦,只是地瓜葉葉子已經黃掉了,我去把它摘起來。」. 於 times.hinet.net -

#53.理財投資- 不要讓自己成為攀緣植物- 葉卓雄

藤本植物(vines),亦可以稱為攀緣植物(climbers、climbing plants)、蔓藤植物、爬藤植物,是泛稱莖幹較細長、不能支持自身重量而直立生長, ... 於 www1.hkej.com -

#54.地錦(爬牆虎) - 福星花園

葡萄科的植物大多以卷鬚做為攀緣的工具,地錦的卷鬚卻大異其趣-先端具像吸盤狀的附著器,故能著生於光滑的牆上或石壁上。 簡誌稱地錦,一般人喜歡 ... 於 bruce0342.blogspot.com -

#55.會攀爬的植物 - 大嘴鳥親子教育雜誌

小朋友在戶外一定都看過一些植物攀爬在牆上、樹上,甚至高架橋上,例如牽牛花、黃金葛、爬牆虎、葡萄、絲瓜等,這一類的植物,我們都稱作為「攀緣植物」。 於 www.pelican.com.tw -

#56.[新聞] 天母「蜘蛛人阿嬤」爬5樓屋頂種地瓜葉!本人曝原因

天母蜘蛛人阿嬤爬屋頂種菜。(圖/翻攝臉書/路上觀察學案) 舊公寓頂樓加蓋時常可見,許多住戶會藉此在屋頂等處種點植物。不過,台北天母一名男子 ... 於 www.ptt.cc -

#57.速爬毯(牆面綠化爬藤植物的輔助器材)

使用天然椰纖毯加工處理,吸水與保濕性優良,耐久性強且不易點燃. ,能夠降低牆面溫度、輻射熱。不僅利於常春藤類的根系攀爬,且能. 促進藤蔓類植物的生長,更有保護 ... 於 www.toho-leo.com -

#58.【賞花情報】2023士林官邸花展時間表 - 銀髮一起玩

【賞花情報】2023士林官邸花展時間表:鬱金香/玫瑰/秋海棠/多肉植物/秋季 ... 士林官邸玫瑰園的最佳網美打卡點,爬滿柔軟枝條的「琳達坎貝爾」愛心 ... 於 egoldenyears.com -

#60.潮談——爬牆虎 - 頭條日報

這種植物就是爬牆虎。 爬牆虎,又叫爬山虎(boston ivy),是葡萄科植物。夏季開出黃綠色細小的花,之後會 ... 於 hd.stheadline.com -

#61.最会爬墙的5种花卉植物,1年养成大花墙! - 腾讯

最会爬墙的5种花卉植物,1年养成大花墙! · 1、凌霄花. 凌霄花是常见的爬藤花卉,生长速度惊人,一年就能长出2~3m的藤蔓,迅速占满墙开满花。 · 2、黑眼苏珊. 於 new.qq.com -

#63.爬牆虎的價格推薦- 飛比有更多植栽/花禮商品| 2023年03月即時 ...

灣灣夯全網最多款種子夯爬藤種子爬山虎種子爬牆虎花卉景觀綠化攀援觀葉植物種子草花種子wYjg. 20. 蝦皮購物. 選項取消. 找同款商品. 追蹤此商品. 分享到. 於 feebee.com.tw -

#64.葡萄科

爬 牆虎 ... 特徵:, 多年生,藤本植物,靠著莖卷鬚前端的圓形吸盤,吸附在樹幹、岩石或牆壁上。葉互生,有圓心形、三淺裂以至三出複葉,而以三出複葉較多。 於 web.tari.gov.tw -

#65.史上最会爬墙的22种藤本植物,墙壁、廊架、拱门...无所不能 ...

史上最会爬墙的22种藤本植物,墙壁、廊架、拱门...无所不能(上) · 1、使君子. 使君子(学名:Quisqualis indicaL.) · 2、缠枝牡丹 · 3、球兰 · 4、珊瑚藤. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#66.爬牆虎 - 台灣景觀植物介紹

地錦屬落葉木質藤本,原產東亞溫帶至亞熱帶氣候區。枝特化的卷鬚相隔2節與葉對生,卷鬚末端膨大為圓形,接觸附著物後擴大成吸盤,藉以黏附攀爬,蔓長可達30m以上。 於 tlpg.hsiliu.org.tw -

#67.焦点观察:爬墙月季怎么养_需要注意这些内容 - 科讯网

1、爬墙月季属于喜光的植物,所以在它的生长期,要注意每天至少保持五个小时的光照。2、爬墙月季喜生长,不喜积水,栽培爬墙月. 於 u.tech-ex.com -

#68.植物的力量(2):(兩個月電費只要一千多)「薜荔」降溫 ...

植物 的力量(2):(兩個月電費只要一千多)「薜荔」降溫西晒牆. 這是一位高雄的讀者來信分享他 ... 不知道薜荔是不是也可以攀爬鐵皮屋?有人看過嗎? 於 alingling.blogspot.com -

#69.最新趨勢觀測站- 不傷牆面爬牆植物的推薦與評價,MOBILE01

但是又很担心这些爬藤植物常年攀附在墙面上,会损伤墙体,那有没有什么植物可以爬墙而不伤墙呢? 1、牵牛花. 牵牛花是软藤花,叶子细细小小的,开花也比较漂亮,它是靠 ... 於 news.mediatagtw.com -

#70.有毒植物系列- 爬牆虎 - 健康e聊網

有毒植物系列- 爬牆虎. 文章出處:植物達人余建勳. 爬牆虎的名字讓人不難想像其擅於攀爬的特性,屬於葡萄科家族的爬牆虎,將家族所具有的捲鬚構造,進一步的特化成像是 ... 於 het-vl.com.tw -

#71.爬牆虎種植 - 草皮批發買賣,綠化樹木,興隆種苗園

回首頁 > · 最新商品 > · 觀葉植物 > · 爬牆虎種植 ... 於 www.0928668712.com -

#72.打造童話城堡花牆不是夢!12種高顏值爬藤植物花卉推薦

喜歡花花草草的人,永遠覺得認識的花植還太少~總結了12種高顏值又耐看的爬藤植物介紹給大家~. (圖文轉載自小紅書). 01藍雪花. 藍雪花,可以作為爬藤,也可以作為盆栽 ... 於 www.s3.com.tw -

#73.爬牆虎(地錦)3吋盆.高約15cm25元-落葉藤本,莖卷鬚粗短

高約15cm25元-落葉藤本,莖卷鬚粗短,末端變成吸盤狀,因此而能攀爬在石頭、牆壁或樹幹上. ... 香花植物. ... 爬牆虎、地錦、紅葡萄藤、趴山虎、紅葛、常春藤、土鼓藤. 於 www.twr.com.tw -

#74.新型外墙保温材料施工方法(外墙内保温做法?) - 爱家家装修网

6、利用植物来增加前面的保温性。在墙壁四周种上绿色植物,让他们的藤蔓爬满墙满,这些藤条、叶子,对于墙面来说就像穿上了一件外套,当然能够提高墙 ... 於 www.hengannet.com -

#75.室内爬墙植物有哪些-种植技术 - 花木网

室内爬墙植物有哪些 · 1、绿萝. 绿萝这种花特别常见,很多人都在室内养。绿萝的枝条可以长到三米多长,能够爬到室内的墙上,形成一道独特的风景。 · 2、金钱 ... 於 news.huamu.com -

#76.明日之后爬墙植物怎么做爬墙植物制作材料配方 - 87G手游网

明日之后爬墙植物是一种装饰物,用于放置在墙壁上,使家充满大自然的气息。那么明日之后爬墙植物怎么做?今天小编就带来了爬墙植物的制作材料以及配方 ... 於 www.87g.com -

#77.攀缘植物_百度百科

(Creeper Woodbine)又叫地锦、爬墙虎。葡萄科爬山虎属落叶多年生木质大藤本。它的根系最深能够达到2米,叶片上有较厚的角质层,可以耐 ... 於 baike.baidu.com -

#78.PureZoneA 植物攀岩壁掛夾具,100 件藤蔓植物攀岩牆固定 ...

Amazon.com: PureZoneA 植物攀岩壁掛夾具,100 件藤蔓植物攀岩牆固定器自黏掛鉤, ... JAYWAYNE 植物夾60 件組植物夾適用於攀爬植物蝸牛植物牆夾植物隱形蝸牛植物攀爬 ... 於 www.amazon.com -

#79.天母驚見蜘蛛人阿嬤!爬5樓高圍牆拿命種菜親回 - TVBS新聞

舊公寓頂樓加蓋並不少見,許多住戶也會藉此在屋頂上種些植物,不過,日前台北天母一名男子目睹,有位阿嬤竟爬出5樓高的圍牆,站在屋頂上似乎是在種菜 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#80.蚁伽墙上花架户外防腐木网格爬藤架花架墙上壁挂室外庭院阳台 ...

蚁伽墙上花架户外防腐木网格爬藤架花架墙上壁挂室外庭院阳台植物攀爬架花卉绿植月季 ... JIAYI 家逸阳台花架子多肉落地多层植物架多层盆景架木质地面花盆架118.15元. 於 www.smzdm.com -

#81.正港ㄟ爬的爬牆專家~~~薛荔 - 八仙來築夢

日前~介紹過了動物界的爬牆專家~~肥綠綠~~ 另類的爬牆專家也講過~植物界的爬牆專家~~凌霄花等植物代表~ 爬牆專家只是~以上的~不管是動物界代表~或是 ... 於 pipi0707.pixnet.net -

#82.爬牆虎|亞泥生態園區官方網站植物生態-花蓮生態復育

中文名稱:爬牆虎. 學名:Parthenocissus tricuspidata (Sieb. & Zucc.) Planch. 科屬別:葡萄科. 別名:地錦、紅葡萄藤、趴山虎、紅葛、常春藤、土鼓藤. 於 accpark.org -

#83.爬墙植物有哪些(图) - 爱花卉网

(上图为牵牛花) 爬墙植物是园林植物中较为特殊的一个类型,由于茎较细软,它们自身不能直立生长,需要依附其它物体向上攀援,能爬墙的植物有以下几 ... 於 m.h325.com -

#84.天母驚見蜘蛛人阿嬤!爬5樓高圍牆拿命種菜親回 - LINE TODAY

阿嬤爬5樓高外牆種菜。(圖/翻攝自路上觀察學院臉書). 舊公寓頂樓加蓋並不少見,許多住戶也會藉此在屋頂上種些植物,不過,日前台北天母一名男子 ... 於 today.line.me -

#85.(耐陰植物)攀爬藤蔓植物:薜荔,插枝水耕就能活(簡單)

老實說一開始還有些擔心,因為白天家裡這一面牆,陽光是照不太進來的,. 但要每天把這小盆栽從室內搬到室外又有些懶,所以期待它能夠靠日光燈自行光合作用 ... 於 life.jasonjc.com -

#86.那些漂亮但你又叫不出名字的爬墙植物收好了! - 花礼网

很多漂亮的爬墙植物,你经常见到,可是不一定能叫得出名字,但是随便种一棵,家里就能美成画了,一起来看看吧!更多植物常识,尽在中国花礼网(鲜花礼品网) 於 m.hua.com -

#87.多年生爬牆植物級藤蔓植物有哪些 - 農業知識入口網

1 名稱: 紫藤 別稱: 葛花、朱藤、葛藤、黃環 學名: Wisteria sinensis 英名:Purplevine 分佈: 原產地為中國、日本、北美洲 分類: 蝶形花科、紫藤屬 於 kmweb.coa.gov.tw -

#88.[綠化美化] 爬牆虎(高雄區農業改良場)

[綠化美化] 爬牆虎◎文.圖/張森松爬牆虎原名地錦、紅葛或紅葡萄藤,也有人叫它常春藤,但與五加科的常春藤不同,它是葡萄科的落葉性藤本植物。葉以三出複葉較多, ... 於 www.kdais.gov.tw -

#89.爬藤固定器- 商品搜索- 京东

百可沐绿萝固定器藤蔓爬墙神器绿植爬藤植物攀爬固定器免钉贴墙自粘式挂钩无痕花架 ... 爱心东东 绿萝固定器绿萝爬墙神器绿箩爬上固定器绿植花的卡子植物挂钩花卡扣夹子 ... 於 list-chaoshi.jd.com -

#90.【攻略】Hydrocraft工業模組心得、41.7版無敵牆 - 巴哈姆特

狩獵瞭望台在森林區域的室外才能使用,後續植物昆蟲採集和養蜂等工作都需要在 ... 缺點:車輛無法通行、玩家在附近時爬屍會攻擊柵欄,並非真無敵牆。 於 forum.gamer.com.tw -

#91.2023新竹旅遊大百科!吃喝玩樂一日遊,秘境、步道、露營

公園設置了攀爬山丘、水管涵洞山丘、木質跳樁、蝴蝶形攀爬架、闖關遊戲組、 ... 公園、百年古厝、雨林空中步道、蘭花香草植物區等共46個觀賞景點。 於 travel.yam.com -

#92.葡萄科-有吸盤的爬壁高手~地錦(爬牆虎) - 水晶蘭的種子花草格

第一次看到這植物爬滿了整面牆上半部還攀爬了薜荔他還有漂亮的紅葉葉緣還鑲上紅邊.真是美極了還有明顯特徵~三出複葉想說要找出他的名字應該不難ps:三 ... 於 fannie3606.pixnet.net -

#93.爬牆虎或辟荔用來爬鐵皮屋好嗎? - - 2home 打造桃花源

既然要種又為何要清除種了不管理讓它野了房子變荒屋 不時修剪是要務水能載舟亦能覆舟種蔓藤類植物也是一樣爬牆虎冬季會落葉是一個好處牽牛花會開花則 ... 於 2home.com.tw -

#94.这花爬墙上,裂的全是缝,老妈气的全拔了! - 花百科问答

有些爬藤植物,最好不要乱养,如果养在墙壁附近,爬上墙后会伤害墙体,以后想要清除就很困难了,种之前一定要谨慎哦。 於 wenda.huabaike.com -

#95.爬墙虎 - Wikifarmer

爬 墙虎是一种原产于北美的多年生落叶攀缘植物。它是一种用途十分广泛的植物,在我们的花园里可以生活25至40年,甚至更久,而且仅需极少的照顾。 於 wikifarmer.com -

#96.爬牆虎植物的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

種子夯新采爬山虎種子爬牆的種籽爬牆虎種子爬藤植物攀爬植物種子常綠籽rbLA. 爬山虎種子10粒20粒 $20. 蝦皮購物 hk0007(1884). 嘉義市西區. 心栽花坊-爬牆虎/2吋盆/地 ... 於 biggo.com.tw -

#97.爬在牆上的植物@ OSK 祕密花園部落格 - 隨意窩

爬 在牆上的植物非常多,常見的有---爬牆虎.薜荔.黃金葛.合果芋.蔓綠絨..... 在這裡我不介紹它是什麼科(網路上很容易查),僅就它的特性與大家分享. 爬牆虎---又叫地錦. 於 blog.xuite.net -

#98.攀簷走壁祕技大發現-爬牆虎生活習性之研究 - 國際科展

每次上下學的時候,都會經過學校附近的中學,在他們學校的牆壁上,有許多綠色的攀. 藤植物。平常經過時,只是看了它一眼,根本不知道它是什麼植物,更從未想過為什麼它可. 於 twsf.ntsec.gov.tw