犀牛盾鏡頭環的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佩吉.奧倫斯坦寫的 男孩與性:改變青少年一生的九場對話,培養情感與性關係的尊重與同理心 和林言熹的 你,怎麼能不愛台灣棒球:擁抱世界第一等的夢想,找回單純愛棒球的初心。都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自高寶 和日出出版所出版 。

男孩與性:改變青少年一生的九場對話,培養情感與性關係的尊重與同理心

為了解決犀牛盾鏡頭環 的問題,作者佩吉.奧倫斯坦 這樣論述:

★《紐約時報》暢銷書 ★美國Amazon.com4.6星、goodreads網站4.22星高分好評 《紐約時報》暢銷作家佩吉•奧倫斯坦繼《女孩與性》後, 為家有兒子的父母帶來最適用現代的性教育指南! 男孩和女孩一樣敏感、纖細、需要被關懷與理解, 讓我們拋開傳統的「男子氣概」觀念,深入了解兒子的真實世界, 將男孩教育成心理成熟健康、懂得在情愛關係中善待自己與他人的男人。 佩吉.奧倫斯坦的《女孩與性》打破禁忌,開啟了關於年輕女孩與性的話題。受到廣大家長讀者的回響,她發現,《女孩與性》只討論了議題的一半,年輕男孩同樣受到社會刻板印象、媒體主流形象的影響,左右他們

如何面對性關係與情感關係。 在本書中,佩吉.奧倫斯坦深入採訪年輕男孩、心理學家、學者專家,研究「可笑」這個詞是如何奪走了男孩的同理心?當男孩把A片當作教材會發生什麼事?他們對約炮文化有什麼看法?他們曾是性暴力的加害者或受害者嗎? 男孩和女孩一樣敏感、纖細,需要父母的關懷與理解,更需要父母引導成長路途。 佩吉.奧倫斯坦揭開了男孩世界中埋藏的重要事實,讓家長看見新世代對兒子帶來的影響,提供家長迫切需要的觀點,幫助家長將男孩教育成正直、有同理心、尊重另一伴的男人。 專業推薦 王嘉琪/芸光兒童與青少年性諮商中心 諮商心理師 許妮婷/諮商心理師 陳安儀/親職專欄作家

陳其正(醜爸)/親子講師、作家 彭菊仙/親子作家 曾心怡 心理師/心理師的媽寶研究室 劉宗瑀(小劉醫師)/外科醫師 魏瑋志/親職教育講師 好評推薦 「令人大開眼界……每讀幾頁,男孩的世界就被揭開一點。即使在本書最令人焦慮的部分,佩吉.奧倫斯坦仍然相信男孩及他們能成為的男人心中的善良。她也信任身為家長的我們將男孩養大成人。」──《紐約時報》書評 「專業。坦率而引人入勝地描寫了現代的年輕男性。」──《出版人週刊》星級書評 「坦率、富同理心、輕鬆幽默,佩吉·奧倫斯坦的報導充滿了生氣。」──《舊金山郵報》 作者簡介 佩吉.奧倫斯坦 Peggy Orenste

in 紐約時報暢銷書作家,著有《女孩與性》(高寶書版)、《灰姑娘吃了我女兒》(Cinderella Ate My Daughter)、《等待黛西》(Waiting for Daisy)、《流動》(Flux)、《校園中的女學生》(Schoolgirls)等探討年輕男女的作品。佩吉也是《紐約時報》特約撰稿人,並曾於《大西洋》、《紐約客》、《今日美國》等各大雜誌發表文章。在TED的演講,觀看次數已超過四百萬。佩吉目前與丈夫和女兒住在北加州。 譯者簡介 溫璧錞 台灣省新竹市人,淡江大學英語系、台灣大學外文研究所畢業,現為大專兼任講師及特約譯者。譯有《萊霍森林:愛情與背叛的奇幻之歌》(唐

莊文化)、《犀牛的影像:鎂光燈下的自然世界》(與金振寧合譯,胡桃木,獲選中國時報開卷版翻譯類年度十大好書獎)、《可笑的結局(第二輯)》(胡桃木)、《多多鳥之歌(下)》(胡桃木,榮獲1999年聯合報讀書人最佳書獎),以及由一中心出版的《耶穌的47個故事》、《女神戰士手冊》等書。 第一章 歡迎光臨雞雞學校 第二章 只要存在的,都有A片 第三章 你有經驗嗎?勾搭文化中的生活與愛情 第四章 習慣成自然──男同志、跨性別者以及酷兒男孩 第五章 正面你輸,反面我贏──白人世界裡的有色人種男孩 第六章 我知道我是好男生,可是…… 第七章 所有男生都想要,不是嗎

? 第八章 更好的男人 第九章 深呼吸──跟男生聊聊 致謝 序 那男生呢? 我從來沒有想過有一天自己會寫男孩。擔任記者的我花了四分之一個世紀的時間,記錄女生的生命史,這一直是我的熱情所在,是我的天職。拙作《女孩與性》(本書披露了年輕女性在親密接觸方面所面臨的矛盾) 出版之後,我巡迴全美各地時,每到一處,都有人—包括家長、女生、甚至男生自己—督促我把注意力轉向年輕男性,只是當時我還在抗拒。畢竟女性主義改變的是女生的生命,女生的家長才是需要進一步改變的族群。我們對男生的期望的確微調了一點點,但沒有調整那麼多。 然後是「#我也是(#MeToo)」反性侵、反性騷擾運

動,哈維.溫斯坦(Harvey Weinsstein),再來是比爾.寇司比(Bill Cosby)。還有路易CK(Louis C.K.)和凱文.史貝西(Kevin Spacey)。還有馬特.勞爾(Matt Lauer)、卑鄙媒體人(Shitty Media Men),還有特拉維斯.卡拉尼克(Travis Kalanick), 以及羅伊.摩爾 (Roy Moore)。何況我們還有個號稱可以「抓住女人陰部」的總統(pussy-grabbing president)。然後是美國海軍陸戰隊的裸照分享醜聞,還有布拉克.特納(Brock Turner),和歐文.拉布里(Owen Labrie), 在這方面

, 還有阿茲. 安薩里(Aziz Ansari)。還有刊登在《 紐約客(New Yorker)》雜誌上,被瘋狂轉發的短篇小說「貓人(Cat Person)」。社會的各個角落充斥著大量、無處不在的性行為失當(sexual misconduct),明顯到刺眼而令人不安,全都是老男人和小男生闖的禍。眾人宣告男子氣概(masculinity)已經「破滅」或「中毒」了。我遇到的男生的父母,也就是前一本書中描述的那些悲傷地搖頭,說他們「慶幸自己生兒子」的家長,突然發現自己的工作其實更艱鉅:他們得養出好男人。當時我就在想:也許這是個突破的時刻,不但能減少性暴力,更讓年輕男生有機會進行真實的、姍姍來遲的對話,

討論性別和親密關係。 這時,我開始感興趣了,所以就稍微挖掘了一下。我早已知道美國人很少跟女兒談性愛,但我不久就發現,美國人更少跟兒子談性愛。沒錯,美國男生更常聽到長輩警告「要尊重女性」,但是這句話到底是什麼意思呢?要尊重哪一種女性?在怎樣的情況下?該如何尊重呢?不僅如此,雖然社會大眾越來越堅持只有「說好」才表示「好」,可是男生(就跟女生一樣)被一大堆畫面轟炸—電視上、電影裡、遊戲裡、社群媒體上、還有音樂影片上—那些畫面拍的不是厭惡女性,就是性可利用(sexual availability),男生曾看過的一大堆A片,更強化了厭惡女性與性可利用這兩件事。他們該如何駕馭這樣的失調?關於男生的署

名評論文章,我確實看過不少,但從男生嘴裡說出來的話,我聽到的卻不多—討論男生的行為時,我們沒有聽到男生的聲音;可是討論女生的行為時,我們卻會聽到女生的聲音,而且女生的積極態度還促成了社會的改變。透過和年輕女性對談,我說了一個很關鍵的故事,但我也知道光是這樣還不夠。假如真的要推廣年輕人享受更安全、更愉快、更平等、更人性化的性關係,我就需要回到他們的世界,把男生那一半對話完成。 開始寫這本書的時候,我最大的恐懼是:男生不想跟我談。男生跟女生不一樣,男生 向來是出名的「並不真的很愛聊」。此外,我還長得很像他們的媽。但是,如果一定要說的話,他們更樂於提供資訊,更無話不談,更誠實、直率、迫不

及待,包括—也許是特別包括—年輕男生應該很討厭談的那件事:他們的感受。他們傾訴自己的不安、壓力還有痛苦;述說自己對於性表現的焦慮;傾訴自己渴望連結,卻又害怕連結。他們談論性愉悅—自己的性愉悅還有伴侶的性愉悅,談論自己何時在乎(或不在乎)伴侶的愉悅。他們深思A片的影響力;他們敘述隨便勾搭的感覺;述說自己的種族、性和性別認同怎樣影響他們對於男子氣概的認知。為了挑戰「更衣室談話(locker room talk)」的社會成本,他們苦苦掙扎。「男生只想要性愛」的假設令他們煩躁。 我遇到的男生都把我們談話的那段時間當成一個受保護的空間,他們可以反映、可以卸下負擔,有時候還有機會問問自己是否「正常」

。他們往往在對話進行時暫停,深呼吸,然後說:「我從來沒跟別人講過,可是……」或者說「幹,我只是想跟你說這個……」這句話之後,往往就是一個小故事,講他們怎麼從「好人」神壇上摔落,這一摔一點都不符合—甚至還可能傷害到—他們的自我形象。其他時候,他們則透露令人擔憂的高風險行為或者發生在自己身上的性虐待。我往往驚訝我們的對話竟然這麼赤裸,驚訝男生很少覺得大人允許自己發自內心、坦率說出自己的內在生活。 我花了兩年的時間,和十六到二十二歲的年輕男生進行深入的交談,一談就是幾個鐘 頭。我們談男子氣概,也談他們的態度、期望,以及早期的性愛和親密經驗。我寫《女孩與性》時認識了一些高中老師、輔導員以及

大學教授,我透過他們招募研究對象,也到受邀演講的大學校園裡找研究對象,還透過這幾年來訪談過的女生幫忙找。跟我談過的男生也會把看法不同的朋友或室友介紹給我。為了保護他們的隱私,我在書中提到他們時,更改了他們的名字和其他身分細節。 我不敢說自己能反映所有年輕男生的經驗,這樣講就太不實際了。《女孩與性》裡寫 到的那些女生也不一定都在大學裡,或者和大學有關連;為了公平起見,本書寫到的男生也一樣。特別是有色人種的年輕男生,更是獨特的一群:他們就讀白人為主的學校,在那樣的世界裡進行社交生活,受制於那個世界特定形式的性別種族主義(gendered racism)。另外,因為我的興趣在於主流,所以

對於男性空(manosphere)就不涉入太深。可是,我相信,當我們聆聽一般男生述說他們的想法、假設和壓力時,還是可以藉此了解一下非自願單身者(the incels)的憤怒,了解米格道(MGTOW),還有喬登.彼德森粉絲(Jordan Peterson fans)、大規模槍擊案兇手以及其他極端主義者。不過,還不只這樣。我撒網的範圍很大,訪談的男生遍及全美各地區,大城到小鎮都有,就讀公私立高中、大學的都有;他們涵蓋各個種族、宗教,在某種程度上,也涵蓋了不同的階層。這些男生有男同志、異性戀、雙性戀和跨性別者(我在《女孩與性》裡並沒有探討這個身分,這次就比較注意了)。這些男生雖然都比較傾向於左派,但

也不是百分之百都這樣。受訪的男生中有很多是運動員;有些來自兄弟會;有些曾經看到「兄弟」對待女性的方式而退避三舍。有些男生每天看A片,有幾個則是完全不看。很多男生都承認曾經很不體面地對待女生。有些則承認曾經涉入不當的性行為—就算自己不是當事人,也都在高中或大學裡認識至少一個(往往不只一個)男生曾做過不當的性行為,那個人有時候還是受訪男生的密友。他們賣力爭取該如何要求這些男生負起責任,還有當事情降臨在自己頭上時,自己又該怎樣負起責任。 整體來說,我訪談的男生比女生多很多,少說超過一百位。這有一部分是故意的— 鑑於先前對年輕男性著墨不多,所以這次我希望可以全面一些。不過,要讓男生答應跟我

談顯然也比較容易,尤其是未成年男生的父母更容易同意,也許是因為大人對兒子通常比較不會過度保護。可是我也懷疑,應該有一些父母希望我訪談孩子時,不但跟孩子談性行為,也能教育他們,這樣可以避免父母自己教育兒子的尷尬場面。 如果我是男性,訪談這些男生,是不是可以聽到截然不同的故事呢?我也說不清楚。 但我開始相信女人還是有身為女性的優勢。我知道當男生面對成年男士時,在情緒上不會這樣開誠布公。至少,我會說這些男生如果因為我是女性而退縮不肯說出某些事情,那麼也會因為我是女性而表達了一些別的。這些男生常常說,我與他們對於性接觸方面的討論,和他們跟別的男生談論的根本就兜不起來—性接觸主要是他們撐起男

子氣概的一種手段,一旦沒有了「撐起男子氣概」的壓力,他們就能大方承認性接觸對他們心理健康的負面衝擊,不必覺得這樣就是示弱,更不必擔心受到批判。也許就因為這樣,有些年輕男士會堅持讓我訪談,出乎意外地發電子郵件來(說「我聽你在廣播裡說你要寫一本關於男生的書……」等等),訂好談話時間之後就開始堵我,或者在我回覆得慢一點時,就寫好幾次信來想要確定日期。訪談之後跟我保持聯繫的程度也超乎我的想像,如果遇到了某些複雜的情況,讓他們發現了自我,他們就會寫電子郵件或傳簡訊詢問我的建議。其中有幾位一直和我維持著這層關係,雖然好像不太可能,但我們已經變成朋友了。 如果我是在日常生活上遇到這些男生—如果我是他們

的母親、阿姨、老師—那麼 我絕對沒辦法私下知道他們內心最深處的想法。他們信任我這個管道,因為他們和我一樣,也希望我把事情做對。好消息是,這群男生心中有一個深刻的慾望,想得到不一樣的:他們想要一個更廣泛、更全面的版本,說明什麼叫男子氣概;他們渴望在如何在新時代中成長、勾搭及發現愛這些方面得到更多指引。不過,要提供這樣的指引,第一步就是聆聽他們必須說出口的話。 新式性教育 梅森的父母從來沒跟他談過性愛、性倫理,或健康的情愛關係。我遇過的男孩很多都是這樣,但是也有些男生覺得自己父母是親身示範,透過深情、尊重、甚至好玩的方式彼此互動。梅森家的情況則不是如此。他父母從他小學時代就開始分房,兩人

有一度還曾經整整一年不講話。他父親會嘲笑他母親,會在他母親講話時,大聲壓過她,嘲笑她的看法。梅森鼓勵母親跟父親離婚,可是母親是個虔誠的天主教徒,拒絕離婚。 同時,隨著青春期逼近,梅森開始好奇。他的老師只會重複守貞教育的陳腔濫調;而父母則不開口。於是他無可避免地轉向現代世界的轉角:網路。國一那年,他利用谷歌搜尋「花花公子(Playboy)」(我訪談過的一個男生說花花公子是「你知道,大家所說的那種出名的,有照片那些的A書」)我自己到谷歌打這個詞,馬上搜尋到幾十個影像,都是衣衫不整、完全順從的女人:一個是未成年的電視實境秀名人,穿著運動鞋和白色比基尼褲,上身的背心拉下來,露出一邊的乳頭;還有一個大翹

臀的女人,穿著丁字褲和超高的高跟鞋,擺出一副「幹我啊」的樣子,蹲著,照片從背後拍,只見她害羞地轉過頭來,望著看她的人;還有個女人跨在轉過來的椅子上,雙腿張得開開的,身上只戴著燕尾服的袖套,加上領結和兔子耳朵;另外一個則穿著蕾絲內褲,手腳著地朝著鏡頭方向爬,還舉起一隻手來舔著,彷彿自己的手是貓爪。這些女生全都有著同樣染成金色、飄逸的頭髮,還有著毫無瑕疵、抹了油的皮膚,更有著巨乳、豐臀。這些女生眼睛似乎都直視看她的人,還撩人地嘟著嘴。可是,這些照片同時只比普通MV更清晰,有些甚至還不如一般的MV。接著,梅森試著最後一搏,故意拼錯幾個字,例如把「大翹臀(big booties)」打成「大鮑伯 (bi

g bobbs)」,試圖繞過父母的安全搜尋過濾器。這讓他大有斬獲。十四歲那年,他看著裸女讓水涓涓流過乳房的影片,就這樣體驗到高潮。而他說,就從這次起,「循環就開始了。剛開始的時候,只看女生在游泳池裡這類單純的東西,然後就開始看人做愛的影片,然後看女同志,『巨乳』這個類別通通都看,然後看肛交,看雙陽具插入。

犀牛盾鏡頭環進入發燒排行的影片

iPhone 12 系列上市之後又一次來到小豪包膜,女友又說她的 iPhone 12 Pro 保護貼自己貼壞了,只好就帶她一起來再補一次 iPhone 12 保護貼囉 ft. @小豪siouhao

===========================

iPhone 12 貼鏡頭貼、鏡頭環曜光測試:https://youtu.be/gsIexifdo0I

iPhone 12 我不愛?盤點 2020 蘋果產品:https://youtu.be/sWwQ-NJmOX4

iPhone 12 Pro Max / 12 Mini 開箱:https://youtu.be/6ZiUBCA8VWE

iPhone 12 / 12 Pro 開箱影片:https://youtu.be/MSd41QWPE0o

iPhone 12 Mini 到 12 Pro Max 全4支使用心得:https://youtu.be/NicGidr8du8

Apple Watch 6 & SE 開箱:https://youtu.be/ApgSz5Owx98

iPhone SE2 開箱:https://youtu.be/fpFldVsdwBI

AirPods Pro 開箱:https://youtu.be/s3Y9kcUanes

===========================

===========================

贊助阿康讓頻道變得更好:

https://www.youtube.com/channel/UCuQ7s6G50qzqgDbQB6qKDDw/join

===========================

各種系列清單:

阿康Apple Watch 錶帶開箱介紹:https://reurl.cc/ex5Rej

阿康Apple Watch 必裝Apps:https://reurl.cc/Wd465Z

阿康Apple Watch 保護殼&錶帶開箱全系列:https://reurl.cc/qdD7Qg

阿康iPhone保護殼開箱系列:https://reurl.cc/xZD5n1

所有全部影片開箱系列:https://reurl.cc/pdDlOa

阿康食記 & 生活 Vlog:https://reurl.cc/d0rN68

===========================

阿康IG:https://instagram.com/goodskang

按讚Facebook 粉絲專頁:https://www.facebook.com/goodskang/

===========================

拍攝器材:Sony a6400 + SEL18135, iPhone 12 Pro / iPhone 12 / iPhone 11 Pro, 智雲Smooth 4, GoPro Max

收音設備:鐵三角 audio-technica AT9934, RODE Wireless Go, RODE VideoMicro, iPhone 12 Pro Max / iPhone 12 / iPhone 11 Pro 和 GoPro Max 內建

剪輯軟體:Final Cut Pro X

片內素材:Pexels (若有非我實拍)

背景音樂:Epidemicsound, https://www.epidemicsound.com/referral/weo8gd/

合作邀約請寄:[email protected]

或是到FB, IG私訊都可以囉!

===========================

影片企劃:阿康 Kang

影片攝影:阿康 Kang

後製剪輯:阿康 Kang

===========================

版權聲明:此影片若有其餘用採用素材,皆以幫助素材擁有者推廣為主,若有採用都會在影片敘述標注讓觀眾知道出處與來源,若版權擁有者對於附註或是其餘想法問題,還請讓我知道

Content / Right:All Material / Section / Pictures / in this video is 100% in order to help the source owners gain more exposure, all reference / credit is obviously attached in the description for viewers, any content that may be right-violated or unclear please feel free to let me know.

===========================

#iPhone12Pro #iPhone12 #iPhone12保護貼 #iPhone12ProMax #iPhone12ProMax開箱 #iPhone12Promax金色 #小豪包膜 #電競霧面貼 #iPhone12Pro開箱 #防窺保護貼 #iPhone12包膜 #iPhone12耀光 #iPhone12曜光 #iPhone12鏡頭環

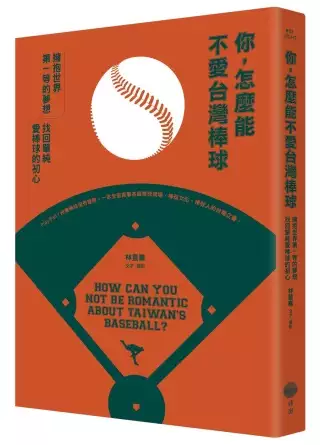

你,怎麼能不愛台灣棒球:擁抱世界第一等的夢想,找回單純愛棒球的初心。

為了解決犀牛盾鏡頭環 的問題,作者林言熹 這樣論述:

你,怎麼能不愛台灣棒球 How can you not be romantic about Taiwan's baseball? 全面直擊各級棒球現場、棒球文化、棒球人的台灣之書 專業棒球觀察家 林言熹 十年積累 全心力作 相信台灣棒球沒有極限! 一種為了夢想奮不顧身的勇氣,激勵了所有的人。 從這本書開始,重燃你我棒球魂。 ◎一切從世界棒球經典賽開始 在2013年初春的世界棒球經典賽中,中華隊展現出截然不同的氣勢與實力,首次打進經典賽第二輪,還和日、韓兩強纏鬥到最後一刻才落敗。每場比賽不僅讓球迷們看得血脈賁張,也讓世界棒壇列強把台灣這蕞爾小島,認定為值得

尊敬的對手。中華隊球員們在比賽中的奮力演出,感動了所有球迷,連帶讓中華職棒一掃過去的低迷氣氛,棒球運動重回台灣人民日常生活的光譜之內。 為什麼這次中華隊能有如此優異的表現?除了球員間的化學作用徹底發酵外,還有多少人在背後默默付出心力?做為最佳後盾的球迷如何大力加油吶喊?作者在回顧經典賽的魔幻時刻同時,也揭開賽前布局祕辛。原來,成功並非偶然,而是眾人齊心努力的成果。 ◎細說中華職棒的過去、現在與未來 中華職棒開打後,曾歷經中華職業棒球聯盟、台灣職業棒球大聯盟並存的惡性競爭年代,也曾發生多次賭博事件風波,這些年不斷跌倒再站起來,時至今日,有了全新氣象。作者帶您瞭解職棒四隊─

─兄弟象、統一獅、Lamigo Monkeys、義大犀牛──一路走來的困境和努力、執著的理由和熱情、經營策略和挑戰、場邊花絮等等。也期許中華職棒的體制面能夠越來越健全,讓所有球員都能有更好的發揮空間,球迷們能有一場又一場的精彩好球可欣賞,大家一起瘋台灣棒球。 ◎從少棒就開始的球員生涯 台灣棒球的成績,尤其是三級棒球的豐功偉業,都是從少棒開始累積的。 絕大多數的職棒選手,都是從小學三、四年級開始就參加學校球隊,從此與棒球結下不解之緣。從國小少棒開始,到國中青少棒、高中青棒、大學及社會人士的成棒,台灣的棒球員們從小就過著與一般學生截然不同的生活,一路走來得克服多少艱辛才能在職

棒場上發光發熱?是你我難以想像的。 ◎站上美國職棒大聯盟的代價 美國職棒大聯盟可說是棒球界的最高殿堂,隨著陳金鋒、王建民、郭泓志、陳偉殷等球員陸續闖蕩大聯盟,讓台灣的後輩晚生也以站上大聯盟為最高目標。然而,球員必須先闖過六階層小聯盟體系,一步一步往上爬,同時還要適應文化、語言、飲食的差異、克服長途奔波的勞累,需要十足的耐心與毅力。 作者以他對美國及日本職棒環境的瞭解,為新銳球員提供建言,也讓大家對旅外球員的奮鬥歷程有更深一層的認識,能夠更加誠摰地為他們加油打氣。 ◎只要熱愛棒球,誰都可以加入棒球隊 在台灣,以往只有少數學校有棒球隊,大多數的孩子都沒有機會接

觸棒球運動。近年來,各地開始學習國外社區棒球模式,成立許多球隊,並舉辦社區棒球大賽。全國各地高中成立的棒球社團,也組成北、中、南、桃四大聯盟,不僅聯盟有各自的比賽,聯盟之間也有聯賽,這些都是學生自動自發舉辦的。 此外,還有圓夢盃及傳福盃少棒比賽,希望找到競技與運動的平衡點,讓孩子們在打棒球時,不要只是追求勝負,還能學習到運動的真諦、參賽的教育意義、品德的重要等等。 誰說素人不能打棒球,誰說沒經驗的高中生不能接觸棒球,運動本來就不該有年齡限制,只要熱愛棒球、對棒球感興趣,就該有機會參與。 本書特色 1.收錄近百張第一手照片,讓讀者得以看見棒球新紀元的熱情、蒐藏全力拚戰的

每個PLAY。 2.收錄60個基本關鍵詞的「棒知識」單元,讓讀者得以更容易進入棒球世界。如:資格賽、一級賽事、大帆布、春秋連霸、判將條款、小馬聯盟、玉山盃、王貞治盃、六階層小聯盟體系、喝杯咖啡(cups of coffee)、複式合約、下放(option)、召回(recal)、二郭一莊、威廉波特少棒賽、能高團、嘉義農林棒球隊、紅葉少棒隊……等。 各界人士 專業好評推薦 肯米(棒球論壇家、肯米的棒球天空格主) 袁定文(資深球評) 徐展元(緯來體育台主播) 陳楷(中廣體育記者) 陳穎(棒球專欄作家) 曾文誠(FOX體育台棒球球評、TSNA運動新聞團隊

總編輯) 黃鎮台(中華職業棒球大聯盟會長) 葉志仙(輔仁大學體育學系教授、多屆成棒代表隊總教練) 瞿欣怡(作家) 魏德聖(導演) ──共同為台灣棒球加油! 「這是一本適合給所有球迷來欣賞的棒球書,書中針對目前基層棒球的國小、國中、大學階段,包括體育班或少子化的思考層面都有摻雜在內;而旅外的制度,像是自由球員或讓渡制度、薪資仲裁,也做了頗為深入的探討及介紹,讓本人對言熹投入棒球的心力深深感到佩服,也藉由這個因緣,推薦給大家看這本好書!只有好書才能推薦!」 ──肯米(棒球論壇家、肯米的棒球天空格主) 「認識言熹多年,言談中常是他熱血到不同的地方看球

的故事,這本書是他這些年來的心得,值得一讀,在此推薦。」 ──袁定文(資深球評) 「棒球魂長久以來一直存在於台灣人的心中,只不過有時因蒙塵而藏匿了,但中華隊在二○一三年世界棒球經典賽的奮戰精神,勢若奔雷般喚醒了台灣人的棒球魂!而作家言熹兄長年來始終沸騰著對棒球的熱情,本書就是他棒球靈魂最鮮明的印記。」 ──徐展元(緯來體育台主播) 「言熹在談美國職棒大聯盟之餘,更想提升本土球界當權者經營的氣度跟視野,讓各級棒球健全發展,也讓我們的孩子在未來能跟美國小朋友一樣快樂打棒球。所以他寫的第一本書不是談大聯盟,卻是談台灣棒球。」 ──陳楷(中廣體育記者) 「言熹對台灣棒球的

熱情無人可比擬,不管什麼時候到球場去觀賽,總是很容易就能在場邊看到他的身影。而且言熹涉獵的不僅是職棒領域,他對台灣棒球的各方面都相當熟稔,簡直可以說是一部台灣棒球的活字典。《你,怎麼能不愛台灣棒球》,即是其棒球知識的集大成之作。」 ──陳穎(棒球專欄作家) 「言熹早年即為知名的美國職棒專家,近年更是用雙腳踏遍台灣所有大小棒球場,親自感受這個島上每一場賽事的呼吸,言熹現在用他的筆來傳達這份熱情,我誠心在此向你推薦。」 ──曾文誠(FOX體育台棒球球評、TSNA運動新聞團隊總編輯) 「小心,愛上棒球之後,是沒辦法回頭的,它會成為你血液中的一份子,徹底把你改造成無敵熱血狂,你的人

生,將充滿新的語言;你標示年月的方式,將是一場又一場的比賽。別怕,請相信我,愛上棒球,無比幸福。」 ──瞿欣怡(作家) (以上依姓氏筆畫排列)