猶太裔長相的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PénélopeBagieu寫的 內褲外穿1+2 女力套書:那些活出自己的女人 和薇拉.西蘭達妮的 給媽媽的深夜日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站從民族到種族: 十九世紀末至二十世紀初期猶太裔人類學者論 ...也說明:猶太人在歷史上長期被視為信仰猶太教的民. 族或族群,卻在近代科學研究之下,質變為「猶太種族」,成為具有不可逆轉. 的遺傳體質、生理特徵與個性展現。隨著種族意識與反猶 ...

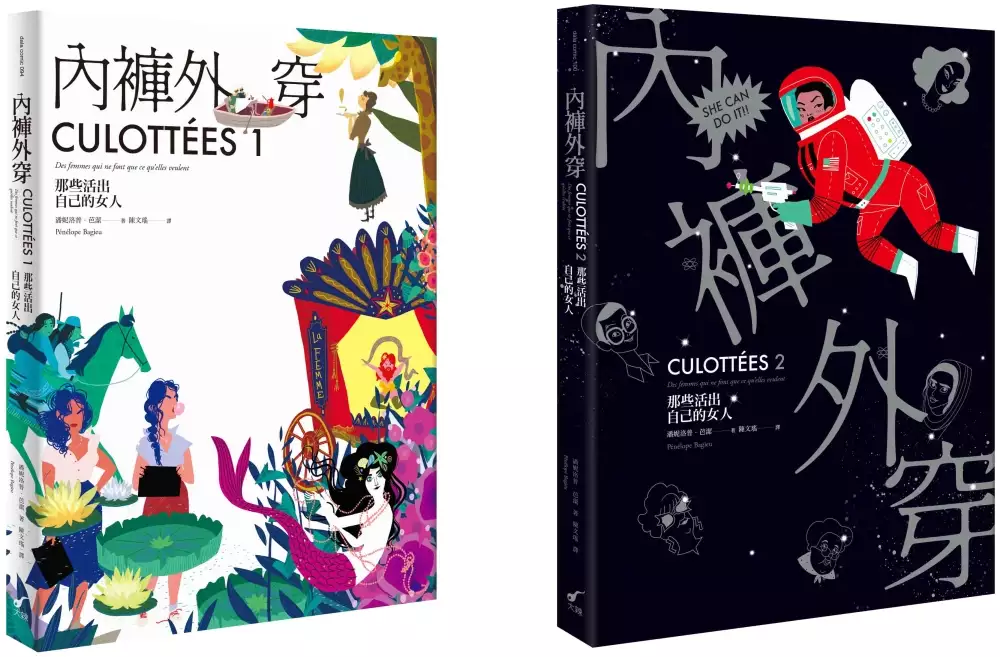

這兩本書分別來自大辣 和小天下所出版 。

最後網站是時事評論還是霸凌羞辱?從清大致詞與脫口秀事件則補充:... 推理,而是針對作者本人進行譴責,甚至牽涉到「長相」、「身材」、「學歷」等 ... 美籍猶太裔女性政治學家漢娜鄂蘭主張,所有人都要理解到「個人 ...

內褲外穿1+2 女力套書:那些活出自己的女人

為了解決猶太裔長相 的問題,作者PénélopeBagieu 這樣論述:

穿上最引以為豪的超人裝,女孩們! ★法國年度暢銷漫畫銷售逾5萬本 ★已翻譯成11種語言 ★2019年獲得艾斯納獎(Eisner Award) ★2020被改編為法國動畫影集 女力時代―― 改寫全球社會生活的姐妹們 「鬍子女」克蕾蒙汀(Clémentine);「非洲戰鬥女王」恩津加(Nzinga);恐怖女巫代言人,美國反派演員瑪格麗特(Margaret);「薩滿女戰士」洛瓚(Lozen);「美人魚」安涅特(Annette),發明女性泳衣;「嚕嚕米教主」芬蘭天才藝術家朵貝(Tove);不得不女扮男裝的希臘第一位女產科醫生,阿妮歐迪絲(Agnodice);「跨性別革命先驅」克里斯汀(Ch

ristine);「非洲社會運動者」,諾貝爾和平獎得主蕾曼(Leymah);「一代女皇」武則天…… 阿富汗饒舌歌手、首位女太空人、 到印度土匪女王成為國會議員、 火山學家、豔星女發明家、深入調查報導的記者…… 她們大膽往前衝,從不放棄。 作者潘妮洛普˙芭潔(Pénélope Bagieu)用幽默的口吻以及精采動人的圖像,來描繪15位優秀、做自己的獨立女性,一幅幅傑出的戰士肖像,她們勇敢地承受著時代的社會壓力,仍過著自己選擇的快樂生活。 每個女人,都改變了一點歷史 「女孩很強大,但是她們需要有人支持。倘若妳身邊一個人也沒有,那麼,我會在。」――索妮塔.阿里札塔

Sonita Alizadeh(饒舌歌手) 爵士大師邁爾‧戴維士稱讚本書主角之一貝蒂‧戴維斯:「妳真是他媽的天才!!」 本書透過橫跨中世紀到現今的15位女性的故事,以輕鬆、幽默的敘事方式,透過繽紛的色彩,將那些艱辛、困苦的女孩們,是如何跳脫社會框架、道德束縛,掌握屬於自己的人生。讓這本書帶給妳勇氣,去想像、去實踐,女性從來不輸男性,請不要害怕,用膽做夢,成為自己人生中的超人! 15篇傳奇女性的故事,她們冒險突破所有障礙,活出自己的人生。 以貝蒂‧戴維斯(Betty Davis)為例,她在60/70風迷美國樂壇,邁爾.戴維斯娶她為妻,因為她改變樂風,Eric Clapto

n 想當她的製作人,Prince 苦苦哀求想見她一面,她都拒絕了。她個人獨自製作了三張放克音樂專輯,為後來的年輕音樂人舖排了一條可行之路。 法國作者潘妮洛普˙芭潔(Pénélope Bagieu)以輕鬆、幽默的敘事方式,透過繽紛的色彩,將那些艱辛、困苦的女孩們,是如何跳脫社會框架、道德束縛,掌握屬於自己的人生。讓這本書帶給妳勇氣,去想像、去實踐,女性從來不輸男性,請不要害怕,用膽做夢,成為自己人生中的超人! 關於她們的傳奇小傳 內褲外穿1 1克蕾蒙汀.德磊Clémentine Delait(1865-1939) 法國人,被譽為當時代鬍子女士的完美典範。 青春期後

開始長出鬍子。婚後,偶然於馬戲團見到「鬍子女」後,決定不在刮鬍,並將開設的咖啡館改名為「鬍子女咖啡館」。出名後,也開始販賣自己的簽名照,甚至被當成一戰時期士兵的護身符!直至離開人世,她都以身為「鬍子女」而感到自豪。 2恩津加Nzinga(1583-1663) 17世紀西南非洲姆本杜人建立的恩東戈和馬塔姆巴王國女王。 16歲時,代表國家與葡萄牙人進行談判,最終聯合荷蘭人擊敗葡萄牙。最終,成功坐上王位,統治國家40年。期間,仍不斷率兵出戰、對付政變,並運用高超的外交手腕讓歐洲各國自相殘殺。至今,恩津加的雕像仍佇立於安哥拉魯安達。 3瑪格麗特.漢密頓Margaret Hamilt

on(1902-1985) 美國知名女演員。 從小夢想成為演員,長相「非主流」的她另闢蹊徑,試鏡了知名電影《綠眼仙蹤》的巫婆(西國魔女)後,一夕成名。瑪格麗特以其精湛的演技,成為「巫婆演員專業戶」,而綠野仙蹤的巫婆一角,也名列美國電影學院經典反派角色的第4名。 4蝴蝶—革命三姊妹Las Mariposas(1924, 1926, 1935-1960) 帕蒂亞、密涅特與瑪格莉亞特蕾莎.米拉貝爾,為20世紀多明尼加社會革命家。 米拉貝爾姐妹為了飽受獨裁政權壓迫的多明尼加人民,開始投身於政治活動、呼籲重視人權,成立運動團體、發動軍事政變,三姐妹逐漸成為多明尼加人民心中的革命象徵

。而隨之而來的是來自政府的逮捕、酷刑凌虐與最後「被自殺」的命運。至今,三姐妹的故鄉被更名為「米拉貝爾姊妹省」,聯合國也將他們遇害的日期(11/25)訂為「國際終止婦女受暴日」。 5約瑟芬娜.荷根Josephina van Gorkum(1820-1888) 19世紀荷蘭天主教徒。 在當時仍有宗教隔離政策的荷蘭,身為天主教貴族的約瑟芬娜與大她10歲的新教徒士兵雅各結為連理,並生下三個孩子。而這個僵化的社會也逐漸接受她們這個非典型家庭,但有件事讓約瑟芬娜很苦惱,「她該如何與親愛的雅各葬在一起?」 1888年,約瑟芬娜追隨雅各的腳步蒙主寵召,而兩人的墓園有個保留至今很特別的設計:在兩座

不同宗教的墓園中有雙橫越牽起的手⋯⋯ 6洛瓚Lozen(1840-1889) 阿帕契部落的女戰士、薩滿與保護者。 小洛瓚比起扮家家酒更愛戰鬥,長大後也成為身為部落領袖哥哥的左右手,並宣示終身不嫁。而洛瓚最神奇的是⋯⋯她擁有強大的薩滿力量,能預測敵軍位置與治癒傷患,但仍逃不過被俘,最終死於肺結核。 7安涅特・凱勒曼Annette Kellerman(1886-1975) 澳洲職業游泳選手、電影與特技表演明星與作家。 安涅特因患有佝僂病,在醫生建議下開始游泳。游泳不僅治癒了佝僂病,甚至拿下游泳錦標賽冠軍。她也進行許多新嘗試:泳渡英吉利海峽、改良泳衣、全裸演出電影,安涅特

一生積極倡議女性對於身體的解放與自主。 8迪莉亞.艾克力Delia Akeley(1875-1970) 美國女性探險家。 13歲的迪莉亞逃家至芝加哥,成為動物標本師艾力克的助手與妻子,兩人常需至非洲肯亞採集所需的標本,迪莉亞也多次在危機重重的非洲救過丈夫。離婚後,迪莉亞開啟了愉快的人生下半場,進行一個人的遠征,成為第一位穿越整個非洲大陸的女性,並對「人種誌」與「動物觀察」開啟深度研究。 9約瑟芬.貝克Josephine Baker(1906-1975) 移居法國的非裔美國女藝人,並以新奇艷麗的舞姿在法國發光的黑珍珠。 14歲的約瑟芬決定結束第一段婚姻,進入專業舞團開

始伴舞,最終登上百老匯。而她沒有停下腳步,因緣際會到了巴黎並在當地刮起「約瑟芬炫風」,成為藝術家的靈感來源。時遇希特勒納粹占領法國,成為法國抵抗軍的間諜,獲得軍事榮譽徽章。後因流產導致終身不孕,她買下一座大城堡,收養世界各地小孩。致力於反種族歧視,成為國際反種族主義聯盟的代表。約瑟芬是位投身社會議題、奉行利他主義、勇敢且不可思議的女性。她感嘆過:「作為一個黑人女性,如果約瑟芬.貝克留在美國,那她永遠無法成就這些事。」 10朵貝.楊笙Tove Jansson(1914-2001) 芬蘭藝術家。 從小被母親鼓勵做她想做的事的朵貝,在13歲出版她第一本書。在藝術學院裡容不下女性的當時,

朵貝決定輟學回到赫爾辛基創立藝術家團體。而經歷二戰的她,在心中留下強烈的創傷,她開始藉由創作逃離絕望與恐懼,「嚕嚕米家族」因此誕生,成功創造至今仍廣受喜愛的故事。 11阿妮歐迪絲Agnodice(西元前4世紀) 古代婦產科醫生。 古希臘的雅典不允許女人學醫,但從小就看到很多女性因生產時沒有醫生協助而死亡的阿妮歐迪絲,立志要幫助這些女性。阿妮歐迪斯秘密至埃及學習醫學方面的知識,學成歸國後以「女扮男裝」之姿開始行醫。阿妮歐迪斯不僅成為雅典最著名的婦產科醫生,更在身份揭穿後無罪釋放,雅典也重新開放女性學醫。 12蕾曼.葛波維Leymah Gbowee(1972- ) 賴比瑞亞

社會運動者。 在賴比瑞亞內戰戰火與丈夫陰晴不定的怒火之下,蕾曼決定離開。她參加了聯合國兒童基金會協助戰爭受害者的社工培訓課程,在傾聽、協助許多遭受過暴力對待的女性後,蕾曼決定要斬斷家庭下丈夫無止境的家暴,她帶著孩子永遠地離開他。但她沒有停止幫助戰爭下的受害者婦女與孩童,並創立由女性主導、促進和平的組織「和平建構婦女連線」,並帶領賴比瑞亞結束內戰,於2011年獲得諾貝爾和平獎殊榮。 13喬吉娜.瑞德Giorgina Reid(1908-2001) 燈塔守護者。 超級好奇寶寶喬吉娜,閒暇時間總是在閱讀、創造與繪畫。婚後與丈夫住進夢寐以求的海景小屋,但他們心愛的小屋卻因為海水一點一

點的被侵蝕,喬吉娜開始以蘆葦排水留住沙土的方式,保護了自己的家。而位於海崖上的燈塔也同樣岌岌可危,喬吉娜說服官方並號召當地居民一同以環保、成本低且有效的「喬式」方法,耗費15年保留著這座蒙托克角燈塔。這座燈塔至今已變為當地著名的觀光古蹟博物館。 14克里斯汀.約根森Christine Jorgensen(1926-1989) 第一個因變性而在美國成為名人。 原名為喬治的她,出生時為一個男寶寶,卻痛恨男生打扮。23歲的喬治,決定前往丹麥為那徹底迷失自我的問題尋找解答,而她遇上了漢堡格醫師並成為他的試驗品。在經歷賀爾蒙療法與變性手術後,喬治終於獲得認可真正成為了「女性」――克里斯汀,

成為媒體的寵兒。即使面對有些媒體惡意的抹黑,克里斯汀也沒有退縮過,直接站在聚光燈底下,給那些不敢做自己的人勇氣。 15武則天(西元624-705) 中國唯一女皇帝。 從小天資聰穎的武曌,以馴馬的手段吸引唐太宗後,被選入宮中,稱「武媚娘」。太宗駕崩後,繼位的高宗重新將武曌召回,並封「正二品昭丁」,並先後斬除情敵,成功登上皇后之位。高宗駕崩後,武則天以高超的政治手腕逼兒子退位,正式登基,史稱「武周」。她親力親為,重整吏治、整肅貪官敗吏、改善農民生活條件、頒布有助於提升女性社會地位的法令等,直至生命尾聲,才將統治權力交還給兒子。 內褲外穿2 1天寶.葛蘭汀 Temple G

randin(1947-) 美國知名畜牧科學家。 身為高功能自閉症患者,從小屢屢遭到來自常規社會的挑戰,在偶然到牧場實習後,發現自己對於家畜動物有無比的同理心,不僅啟發她畢生對於畜牧研究與牲畜權利認證,並發明安撫自閉患者的擁抱機。 2索妮塔.阿里札塔 Sonita Alizadeh(1996-) 阿富汗饒舌女歌手。 在塔利班政權壓迫下逃離阿富汗,被迫寄居在德黑蘭的難民兒童中心,直至遇上饒舌音樂。索妮塔以MV「待售新娘」,讓世界關注伊斯蘭世界年輕女性所面臨的壓迫,並透過紀錄片與實際行動,持續為伊斯蘭女性發聲。 3謝麗爾.布里奇 Cheryl Bridges(1947-

) 美國田徑選手。 在慢跑尚未風行的年代就開始奔馳。跑步讓青春期的她,在沒有歸屬感的家庭生活中有個喘息的空間,也讓她獲得自信,並成為美國首位拿到大學體育獎學金的女性。而她的女兒也成為一名田徑選手,並拿下北京奧運銅牌,這是當年謝麗爾因身為女性,而無緣參與的競賽。 4泰瑞絲.克雷克 Thérèse Clerc(1927-2016) 法國女權及烏托邦主義實踐者。 在遵循傳統天主教徒父母規劃嫁給丈夫後,40歲的泰瑞絲毅然決然離婚投身女性主義、反資本主義的倡議。其中,針對老年女性規劃專屬自主獨立生活的「芭芭雅加公寓」,讓在進入醫療機構前獨立照顧自己的處所。直至88歲過世前,都仍為女

性權益與烏托邦理想進行推廣。 5貝蒂.戴維斯 Betty Davis(1945-) 美國放克與靈魂樂音樂人。 15歲唸完高中的貝蒂來到紐約,從時尚到音樂,不僅成為知名模特兒、組成樂團,也開始創作一首首金曲,最後她拾起麥克風開始唱出屬於她的音樂。從詞曲創作、音樂製作、舞台表演的一切細節都一手包辦,雖然當時打破框架的音樂主題與類型不為世人接受,但時至今日貝蒂的音樂卻成為許多音樂人的典範,而且也是改寫爵士大師邁爾士戴維斯人生的繆思女神、黑人女力的極致傳奇放克年代最狂歌姬。 6奈莉.布萊 Nellie Bly(1864-1922) 美國知名女記者。 被生活與金錢壓力迫使在「

女性外出如洪水猛獸」的時代,將社會的內幕用筆尖劃破,從女性、勞工、政治到精神醫療體系,奈莉將那些令人憤怒的真相展示在世人面前。而她也完成80天環遊世界、第一位戰地女記者之創舉,她的一生持續不斷透過紀實報導,為種種不公義進行發聲。 7普蘭.黛維 Phulan Devi(1963-2001) 印度反抗政治家。 出生在種姓制度低下階級的普蘭,10歲的她被迫接受童婚、性侵與暴力。而反抗的女性只會迎來社會更強烈地壓迫。直至加入土匪集團後,才獲得生而為人的基本尊嚴。最終她進入國會殿堂,為女性與窮人權益推動各式法案,卻因為種姓問題遭到暗殺,讓她的生命戛然而止。 8驚世樂團 The Sha

ggs(1948, 1949, 1951-2006) 美國搖滾與游離音樂樂團。 因祖母的預言,被父親規劃組成樂團的小桃、貝蒂與海倫,在嚴格的軍事化管理下練團、巡演、出專輯,三姐妹的「折磨」終在父親過世後結束。然而,在多年後她們卻受到社會廣大討論,甚至被《滾石雜誌》譽為「年度最佳復出樂團」。 9卡蒂亞.克拉夫特 Katia Krafft(1942-1997) 法國火山學家。 從小熱衷於科學的卡蒂亞,在履行完與父母的「女孩」學歷後,進入國家科學研究中心進行火山研究,並獲得法國「傑出才能獎」。在與地質學家的丈夫結婚後,兩人一同「獵捕」世界各地的火山。現今的火山研究領域相關文獻,

一半是出自於她,甚至歸納如何預防火山噴發帶來的災害。 10潔西琳.拉達克 Jesselyn Radack(1970-) 美國人權律師。 求學階段的人生勝利組員潔西琳,在如願進入美國司法部工作。而911事件調查中的政府程序不正義,讓潔西琳決定離開司法部並揭露內幕,卻反而遭過國家進行一系列的污名指控。最終雖然獲判無罪,卻讓潔西琳致力於捍衛這些吹哨者的權益,並成立一保護平台,致力於保護於真正的民主價值。 11海蒂.拉瑪 Hedy Lamarr(1914-2000) 猶太裔女演員與發明家。 擁有得天獨厚外貌的海蒂,在演出電影《神魂顛倒》後一炮而紅。與奧地利親法西斯軍火商婚後

,海蒂稱職地扮演「溫良賢淑」的花瓶老婆,但她卻不甘於這樣的生活。在逃離丈夫到美國後,海蒂不僅靠著電影風靡美國,並發明三項軍事技術,最終也獲電子前哨基金會對其的貢獻。至今,她的生日仍被德語區訂為「發明家之日」。 12娜茲克.阿比德 Naziq al-Abid(1898-1959) 敘利亞社會運動者。 出生富裕的娜茲克對於「特權」卻極度不滿。學生時期,多次組織活動爭取阿拉伯人與女性權益,遭流放至埃及。鄂圖曼土耳其解體後,娜茲克回到家鄉,積極爭取女性投票權利,並組織女權組織與發表刊物,並同時拿起槍桿爭取國家主權。直至死亡,她從不放棄對抗不公不義,為正義發聲。 13法蘭絲.

格萊斯納.李 Frances Glessner Lee(1878-1962) 美國鑑識科學家。 從未受過正式教育的法蘭絲,受醫生哥哥的耳濡目染下,對於法醫與鑑識科學產生濃厚興趣。十幾年後,法蘭絲用繼承的一大筆遺產挹注哈佛法醫系的創立,並設立「微型現場研究模型」提供學生進行鑑識訓練。這使她成為第一位獲頒「新布罕夏榮譽警長」的女性,更被尊稱為「美國法醫學之母」。 14梅.傑米森 Mae Jemison(1956-) 美國太空人。 在父母開明且自主的教育下,梅擁有源源不絕的求知慾與勇氣。在大學取得化工與美國人研究雙學位、並至紐約學醫後,更隻身前往非洲實習。在投遞NASA招募的一

年後,梅前往休士頓進行培育,最終成為美國首位登上太空的非裔女性太空員。 15佩姬.古根漢 Peggy Guggenheim(1898-1979) 美國現代藝術收藏家。 出生於名門望族的佩姬,從不為錢煩惱的她,投向現代藝術的懷抱中。佩姬永遠大力支持現代藝術與現代藝術家,熱衷於藝術作品與展覽,倚靠她的敏銳直覺與財富,使得許多後世鼎鼎大名的藝術家得以持續創作,而她位於威尼斯的美術館至今有吸引百萬人前往參觀。 本書閃耀推薦 胡晴舫(前文策院院長) 謝佩霓(獨立策展人) 鄧惠文(精神科醫師) 小劉醫師(外科作家) 吳曉樂(作家) 倪瑞宏(藝術家) 色長(小高

潮色計事務所) Cindy H(彩妝Youtuber) Neko 喵嗚(說書Youtuber) Stellina Chen 陳筱涵(政治漫畫家) Alizee台灣媳婦法國妞

給媽媽的深夜日記

為了解決猶太裔長相 的問題,作者薇拉.西蘭達妮 這樣論述:

被仇恨分割的世界,阻隔不了愛的召喚 「印巴分治」事件發生在遙遠的七十多年前,然而在本書第一人稱視角的書信體兼日記的形式之下,小人物在動盪大環境中經歷的痛苦顯得歷歷在目。主角妮夏自幼就沒有母親,她在日記裡向母親訴說日常、傾吐心事。自從國家分裂後,周遭不同信仰的人們原本相安無事,卻因為一條突如其來的人為分界線,開始彼此仇視並且被迫遠離家園。妮夏平靜無波的家庭、學校生活就此產生巨變。 妮夏不明白,只因為信仰不同,人們就得對立?家裡的廚師是穆斯林,所以就不能和他們一起前往新印度?妮夏單純直白的叩問,卻沒有一個大人能給出恰當的回答。面對艱險的環境,即使一家人多次受到生命威脅,她仍竭盡全力

凝聚家人情感,一同面對人生中無常的災厄。 十二歲生日那天,妮夏收到一本日記本,讓她寫下無法大聲說出來的思緒,以及那些周遭大人不願記錄下來的經過…… 1947年,印度終於脫離英國將近兩百年的殖民統治,原本應該歡欣迎接自由的到來,人民卻發現國家即將一分為二:印度和巴基斯坦。人們因為宗教信仰不同而被迫遷徙,在跨越印巴邊界時,不同宗教族群之間的爭執不斷,甚至演變為流血衝突。 妮夏的媽媽是穆斯林,在生下她和雙胞胎弟弟時難產而死。姊弟倆的爸爸是印度教徒,現在,一家人住的地方已不再被稱為「印度」,而被安上一個新名字「巴基斯坦」。妮夏不知道自己屬於哪一邊,為何又必須選擇陣營?

爸爸說以他們的身分住在巴基斯坦太危險了,決定舉家搬遷到「新印度」。他們有時在烈日下的沙漠步行、有時搭乘暴動頻傳的火車,奮力越過不合理的人為疆界,尋找新的安身之處。 透過妮夏一封封寫給已逝母親的信,我們得以一窺印度在歷史上最悲劇性的一段時期,一個沉默堅毅的女孩如何尋找家鄉、定位自己,以及在最黑暗的境遇裡對未來抱持希望。 得獎紀錄 美國紐伯瑞文學獎銀獎 美國華特.狄恩.麥爾斯文學獎「童書類」銀獎 美國莫卡.潘人權兒童文學獎金獎 美國珍.艾登斯童書獎銀獎 美國《紐約時報》年度最佳童書 美國《華盛頓郵報》年度最佳童書 美國《學校圖書館期刊》年度最佳童書

美國《柯克斯書評》年度最佳童書 美國亞馬遜網路書店年度最佳童書 推薦書評 國內佳評如潮 吳在瑛/兒童文學作家、99少年讀書會發起人 從一位十二歲少女的角度,觀看印巴分治這段歷史的悲傷……歷史紀錄有時無法呈現的深層傷痛,小說卻能加以細細描述。讀者透過本書文字,體驗當時每個家庭成員活生生的噩夢,以及每天必須面對的痛苦和疑惑:人們原本可以和睦相處,為什麼遇到了宗教、種族或政治議題,幸福就變得如此遙遠與困難?在人為的磨難下,我們連自己都不認識了?連做自己都變得奢侈?本書文字動人,每一句話,你都會想要好好品味。 張子樟/兒童文學評論家 由於戰亂頻仍,二十一世紀初出

現了不少以少女為主角的青少年小說,如《戰火下的小花》、《帕瓦娜的旅程》、《牧羊人的孫女》等,均與宗教信仰有關,《給媽媽的深夜日記》亦是如此。 一本關於英勇、逆境、恐懼、困惑、死亡、文化認同等議題的感人故事。人物生動、書寫格式令人讚歎,值得細讀。 黃楷君/「伊斯蘭沒有面紗」粉專創辦人 生在一個因國籍、宗教等種種標籤而破碎對立的世界,我相信這本書能帶來放下恐懼的可能,以及和解的力量。 蔡依橙/「素養教育工作坊」核心講師 優秀的歷史小說,能讓我們更深刻體會真實歷史,本書就是如此。印巴分治,導致超過五十萬人在遷徙過程中喪生,從書上看,就只是個數字,從小說看,更能體會那種

衝擊與無奈。豐衣足食的生活,離人道危機,原來就只是幾天的距離。少點指責,多些互助;少點仇恨,多些共好。在疫情來襲的今日,特別值得我們閱讀與學習。 蔡明灑/「朗朗小書房」創辦人 真正的歷史永遠都不是課本中的三言兩語所能概括。在這個故事裡,讀者透過十二歲少女寫給母親的真摯信函,觸摸了印度與巴基斯坦分裂的歷史傷口;感受流離、飢渴與接近死亡的切身苦痛;思索人我的關係、宗教的對立、國家的定義,以及政治領袖的責任等,宛如印度版的《安妮日記》,觸動人心,充滿警省。 劉鳳芯/中興大學外文系副教授 此書藉一名十二歲少女寫日記寄亡母的跨界獨白,勾勒二戰後印度即將脫英獨立、印巴旋即又要分治的

族裔衝突與離散歷史。書中充滿飲食描寫,包括採買、備餐、烹煮。食物既是族裔符號,也喻情、寄託、甚至成為噤啞女孩的發聲管道。此書文字平實誠懇,不啻窺見南亞文化的窗口。 鄭慧慈/阿拉伯語文學與伊斯蘭文化學者 一本開拓國際視野、感人肺腑、發人省思的兒童小說。描繪偏執的宗教衝突阻礙自由與和平,造成百姓淪為祖國難民的歷史經驗。 國際媒體盛讚 當妮莎的國家一分為二,她原本美好、受到妥善保護的世界一夕之間崩塌了。印度教徒必須住在印度;穆斯林得住在巴基斯坦。但妮莎兩者都是。對妮莎和她的家人而言,究竟哪裡才是安全的?西蘭達妮的故事背景設定在一個普羅大眾並不熟悉的歷史年代裡,然而她成功的讓讀

者覺得親近、感同身受,故事有趣並極為真實。──金柏莉.布魯貝克.伯萊德利(紐伯瑞文學獎銀獎《飛越戰火的女孩》作者) 薇拉.西蘭達妮是說故事的高手。這本吸引人又重要的小說在世界被仇恨撕裂這個框架下,與讀者探討愛的力量,並提出懇切的問題,即使在印巴分治事件已發生超過七十年的現今社會,我們仍不能逃避她的叩問。──詹姆斯.豪伊(美國知名童書作家) 薇拉.西蘭達妮的敘事既細緻又極具說服力。和我們很多人一樣,對妮莎而言,家是一個複雜的地方,而這部令人心碎同時又洋溢希望的小說提醒我們,即使一個地方的人民在煉獄般的經歷後失去了一切,仍有可能追求深刻的喜悅以及重建信念。本書是給那些在廣大世界裡尋

找自身定位、無論到何處都將家鄉情懷帶在身邊的青少年讀者的一份寶藏。──芮妮.華生(紐伯瑞文學獎銀獎《將我拼湊起來》作者) *閱讀年齡:10歲以上 作者簡介 薇拉.西蘭達妮(Veera Hiranandani) 西蘭達妮在成為兒童文學作家之前,曾經在律師事務所工作,也曾當過童書編輯,目前在美國莎拉勞倫斯學院教授創意寫作。著有《半個女孩的完整故事》(The Whole Story of Half a Girl)、《菲比葛林》(Phoebe G. Green)系列書。 她的父親來自印度、信仰印度教,母親是猶太裔美國人,西蘭達妮從小就發現自己與眾不同。來自兩種不同文化背

景,使得她格外堅強、善於觀察人群。她愛吃、懂吃,更熱愛與食物有關的書籍,相信食物有把不同族群凝聚在一起的魔力。 她自述年輕時,有時會希望可以成為其他人,但現在即使拿整個世界來交換,她也不願放棄至今經歷過的人生。 想更了解她,請瀏覽:veerahiranandani.com。 譯者簡介 鄒嘉容 資深譯者。曾任高中英文教師,對青少年成長及社會弱勢者等議題一向關注。視文學翻譯為一種社會責任,平日則優遊於音樂及繪畫之中。譯作屢獲《中國時報》開卷及「好書大家讀」等年度好書,並曾獲頒國立編譯館人權出版品翻譯獎項。譯有《木屋下的守護者》、《達爾文女孩》、《那又怎樣的一年》、《留下

來的孩子》、《便當尋人啟事》、《不能沒有你,奧多》、《戰火下的小花》等。 導讀 同源共生、相異共存的願景 游鎮維(佛光大學外國語文學系副教授) 二十世紀中期,印度脫離英國殖民獨立,因宗教政治的因素,隨即分裂成印度和巴基斯坦兩個國家。作者薇拉.西蘭達妮以此為背景,在小說《給媽媽的深夜日記》用日記的形式,透過十二歲女孩妮夏的筆,說著一段動人的故事。 妮夏不善言辭,大多依賴文字表達自己,日記裡的字字句句,記錄她內心的真實情感,以及周遭人事給她和家人帶來的影響。她嘗試著從大人的言語行為、同學的對待,一點一滴了解世界的劇變。在宗教政治對立下,她所認知的單純世界和原有的人際關係開始有

了變化,原本不分彼此的親友,慢慢貼上「我們」和「他們」的標籤,小孩更因此失去原有的朋友。 人們在時代的洪流裡,往往身不由己,妮夏一家就在一夕之間成為住在巴基斯坦的印度人。為了免於迫害和生命威脅,他們必須移居到所謂的「新印度」。被迫離開家園,途中飽受饑渴,已是痛苦,而印度教徒和穆斯林雙方對立所引出來的仇恨,更使得過程艱辛萬分。從妮夏對火車上暴力血腥衝突的那段簡潔描述,讀者可以想像妮夏所見的情景,實際上應是慘烈百倍,更可進一步遙想那段歷史裡印巴人民的悲慘遭遇。 作者善用一些人事物,來隱喻凡事皆有一體兩面、相互依存的關係。妮夏一家在步行移居途中,弟弟阿米爾因缺水,瀕臨死亡,後來天降甘

霖,讓眾人如獲新生之際,雨水瞬間氾濫成災,又使阿米爾差點失溫而死,如同人們迎接印度脫英獨立歡欣的同時,隨即面對的卻是分割對立的痛苦。 妮夏在夜裡睡前寫日記,同時也是一封封向亡故母親傾訴白日紛擾的書信,在字裡行間裡傳達的雙邊身分認同,蘊含著對族群和平共存的希求。妮夏的母親是一位穆斯林,父親則是一位印度教徒,他們儘管信仰不同,卻不顧他人反對,相愛結婚。母親生下妮夏和弟弟阿米爾時,不幸難產死亡。妮夏和弟弟身上流著父母的血,一半是印度教徒,一半是穆斯林,雖然性格長相截然不同,卻能相親相愛,不分彼此,此情況隱喻著印度教徒和穆斯林應該也能這樣和平相處。每當妮夏看到他人因宗教而對立時,總想公開說明她

母親的身分,以弭平紛爭。妮夏在日記裡描寫的家園,一景一物皆有母親的身影。印度脫英獨立之前,是一個各宗教族群都還能和諧共處的國家,而印度獨立後,妮夏一家被迫離開家園,也如同印巴人民被迫離開長久養育他們的母親,讓妮夏聯想起她和弟弟的誕生,母親卻死亡的遺憾,也難怪她會無奈和感慨的寫道:「一個新的國家誕生了,我的家卻要死了」。 除了寫日記給母親這件事之外,食物也承載著妮夏對族群和平共存的希求。妮夏日記裡提到各種食物,都是人們生活中,不管是日常三餐或宴會時,與家人親友享用的菜餚,它們香氣濃郁,營養豐富,如同母親一般養育孩子,撫慰心靈,連結著家的溫馨感受。家裡的廚師卡齊是一位穆斯林,在妮夏心中的地

位不亞於父親。他會煮妮夏母親喜愛的食物,妮夏不善於跟他人交談,卻能與他溝通,他了解妮夏,妮夏能從他的一舉一動感受到愛,與他在廚房裡共同準備食物,如同在夜裡寫日記,是妮夏最喜歡的事。後來因為被迫搬離家園,妮夏必須與卡齊分開,那種感覺有如與母親分開那樣心如刀割。 印度教徒和穆斯林和平共處的願景,也在妮夏移居途中與其他友善的穆斯林互動裡呈現。穆斯林舅舅拉西德接納妮夏一家人,提供庇護,無法說話的他用筆對妮夏提到媽媽對她和弟弟的愛;妮夏與穆斯林小女孩哈法建立的單純友誼,這些事都令她振奮。小說末尾,卡齊不顧危險,千里迢迢來到久德浦,與妮夏一家團聚。卡齊帶來妮夏母親所畫的那幅畫,描繪一隻捧著蛋的手,

不僅象徵著印度的新生,也比喻這個印度教徒和穆斯林能共同生活的家又再次完整。每日卡齊的誦經聲和妮夏祖母的印度教歌聲,交融混合,在她耳裡聽來,皆是美妙的樂音。 這本美國紐伯瑞銀牌獎小說,題材獨特,以綿密的象徵手法,向年輕讀者傳達著,不同宗教文化族群應要共生共存的願景。 作者的話 一九四七年八月十四至八月十五日之間,印度脫離英國的統治獨立,並分裂成兩個共和國──印度和巴基斯坦。在此之前,印度的印度教教徒與印度的穆斯林之間的對立,已經持續了好幾個世紀。有許多人不希望印度分裂成兩個國家,但幾位重要的領袖最終還是達成了協議。 在印度某些特定的地方,宗教衝突事件時有所聞。然而,在

分治之前,也有不少地方,各種宗教的信徒,包括穆斯林、印度教教徒、錫克教教徒,以及信仰人數較少的,例如帕西人(Parsis,信仰瑣羅亞斯德教、俗稱拜火教)、基督教徒和耆那教徒(Jains),一直相處得很和睦。在跨越邊界的遷徙期間,局勢變得緊張,在要遷入巴基斯坦的穆斯林以及要遷入印度的印度教徒和其他教徒之間,發生許多打鬥和殺戮事件。多數暴亂事件甚至蔓延到原本和平的地方。根據估計,在這段期間有超過一千四百萬人跨越邊界,其中至少有一百萬人喪生(有人說更多,也有人說不到)。這是人類歷史上最大規模的一次遷徙。 小說中虛構的家庭就是住在像這樣的一個地方,他們的經歷基本上是取自於我父親的家族所經歷的事

。我的父親跟隨他的父母及兄弟姊妹(我的祖父母、叔叔及姑姑們)從米爾浦卡斯長途跋涉,越過邊界到久德浦,就像書中的主角妮夏一樣。我父親一家人平安度過了這段旅程,但是失去了他們的家園和許多財產,必須在一個人生地不熟的地方,如同難民般重新展開生活。我希望對親戚的這段生命歷程能有更深入的了解,這就是我寫這本書的一個主要原因。 在這段期間的幾位主要掌權者,包括穆斯林聯盟的領袖──穆罕默德.阿里.真納(Mohammed Ali Jinnah)、印度國大黨的領袖—賈瓦哈拉爾.尼赫魯(Jawaharlal Nehru)、被派任到印度並領導過渡到獨立這段時期的英國總督──蒙巴頓伯爵(Lord Mountb

atten),以及印度國大黨的前任黨主席及非暴力不合作運動者──聖雄甘地(Mahatma Gandhi)。真納覺得人數較少的穆斯林在新的印度政府裡無法得到充分的代表,希望另外成立一個單獨的政府。尼赫魯及甘地則不希望看到印度分裂,並相信一個統一的印度會是更好的印度。雖然各掌權者希望族群之間能夠和平往來,但對於達成這個目標的最好辦法卻有了歧見。 對於引發衝突的主要罪魁禍首是誰,始終眾說紛紜。許多人都將暴力事件的起因歸咎於「對方」,而許多遭逢不幸、失去家人的人,永遠無法對攻擊者有所諒解。妮夏和她家人的旅程比有些人的艱辛,例如我父親的家人,但也比許多其他人輕鬆。這本書結合了已知的歷史和想像的場

景,塑造出一個當時可能發生的故事。 時至今日,在某些印度教徒和穆斯林的團體之間,以及全世界的許多宗教團體之間,仍然存在著緊張對立的情況。記取過去的錯誤,我們才能懷抱希望開創一個更光明、包容也更和平的未來。接納彼此的差異誠然是對人性的巨大挑戰,但也是眾多解決之道的其中一種。 親愛的媽媽: 我想妳知道十二年前的今天早上六點鐘發生了什麼事。妳怎麼可能不知道呢?那一天我們來到這個世界上,而妳卻離開了,可是我今天不想傷心。我想要高高興興的,把所有的事情告訴妳。我會從頭開始說起。妳也許已經知道我要說什麼了,也許不知道。也許妳並沒有在看著我們。 我開始喜歡上十二歲的感覺了。有生以來,十二是

我最大的年齡數字,但也是一個很簡單的數字──好說,好數,也很容易對分成兩半。不知道阿米爾今天是不是也跟我一樣在想著妳。是不是跟我一樣喜歡十二歲? 我們在快要七點的時候起床。我和阿米爾以往都是在睡夢中度過出生的時辰,等我們醒來之後,會站在去年用尖銳石頭刻在牆上的身高記號旁。其他人並不知道記號在那裡。我幫阿米爾刻,他幫我刻,然後比較這一年我們長高了多少。阿米爾終於追上我的身高了。爸爸說有一天他的身高會超過我們。真是令人難以想像。 爸爸將妳那條懸著一顆小小紅寶石墜飾的金項鍊給了我。他從我七歲生日開始給我妳的珠寶首飾。如今我有兩隻金鐲子、兩枚金戒指、鑲有祖母綠和黃金的小圓圈耳環,以及這條紅寶石項鍊。爸

爸說我應該等到特別的場合再戴,可是最近根本沒有什麼特別的場合,所以我把首飾全部戴上,不再拿下來。我不知道他把這些首飾收藏在哪裡,但是每年生日那天,我的床邊就會出現一件新的首飾,裝在一只滾金邊的深藍色天鵝絨盒子裡。一打開盒子,藍色的絲緞襯墊就會在眼前閃閃發亮。我把首飾拿出來以後,爸爸總是會把盒子要回去。 偷偷告訴妳,比起首飾,我更想要的是那個盒子。我希望它可以完完全全屬於我,永遠不必再還回去。我可以把隨手找來的東西──一顆鵝卵石、一片葉子、一個開心果殼—放進盒子裡。而且,就像有魔法一樣,那些東西會變得很特別,至少在那一天是如此。也許等妳的首飾都給完了,爸爸就會讓我把盒子留下來。

猶太裔長相的網路口碑排行榜

-

#1.猶太裔對手落敗,倫敦誕生首位穆斯林市長聖公會教堂就職承諾 ...

41歲的扎克•古德史密斯,長相英俊斯文,家裡座擁億萬財富的他,從小就讀名校,甚至曾因被搜出大麻而退學。然而,最大的敗選原因,或許是因他的生活與市民 ... 於 grinews.com -

#2.【兩性異言堂】〈愛情這齣戲〉男人的現實vs.女人的執念

德國片《回不去的時光》(Phoenix)敘述一位猶太裔女歌手奈莉在二次世界 ... 原本面貌是很困難的事,只能利用整形手術做到最接近她原本長相的外貌。 於 art.ltn.com.tw -

#3.從民族到種族: 十九世紀末至二十世紀初期猶太裔人類學者論 ...

猶太人在歷史上長期被視為信仰猶太教的民. 族或族群,卻在近代科學研究之下,質變為「猶太種族」,成為具有不可逆轉. 的遺傳體質、生理特徵與個性展現。隨著種族意識與反猶 ... 於 www.his.ntnu.edu.tw -

#4.是時事評論還是霸凌羞辱?從清大致詞與脫口秀事件

... 推理,而是針對作者本人進行譴責,甚至牽涉到「長相」、「身材」、「學歷」等 ... 美籍猶太裔女性政治學家漢娜鄂蘭主張,所有人都要理解到「個人 ... 於 mlearn.moe.gov.tw -

#5.國家名稱: (中文)以色列國(英文)Israel 官方 ... - SlidePlayer

因族人分散超過千年,經過通婚、混血,導致各地猶太人長相差別極大:有金髮碧眼的俄羅斯及歐美混血,與阿拉伯人 ... 讓亞拉伯裔與猶太裔基督徒之間,有團契與見證。 於 slidesplayer.com -

#6.和好之旅 - 信望愛

從外貌看來,我相信他真的很有可能是多馬的後代,至少他那長相與我見過的幾位 ... 我就聽過,住在以色列的猶太裔基督徒被政府官員無故恐嚇的事件。 於 www.fhl.net -

#7.《交響狂人》:帶著煙硝味的交響曲 - 釀電影

追求和平,一直是猶太裔德國籍的導演托爾. ... 告別的影像,這或許也是導演藉由晃動而模糊的畫面,道出讓兩人想要長相廝守的小確幸,竟是遙不可及的 ... 於 filmaholic.tw -

#8.犹太人:西方世界的最高种姓 - 文学城| 博客

说苏共是犹太的党,理由是马克思是犹太人,布尔什维克党的创始人中以托洛斯 ... 这种长相跟欧洲人有一定的区别,特别是他们的鼻子,纳粹抓犹太人时, ... 於 blog.wenxuecity.com -

#9.Make Me Asian手機app涉歧視,Google受壓下架。

... 劇中人還愛拿不同族裔的Stereotype作笑料,主角Jerry Seinfeld自己作為美藉猶太裔,箇 ... 事關小弟雖然祖籍番禺,膚色長相卻有幾分像南亞裔人,自少常被朋友拿來 ... 於 rudileung.com -

#10.最美奧捷波旅遊|維利奇卡鹽礦,最美古城克拉科夫,華沙,百塔之 ...

樂斯拉夫的小矮人多達200~300個,成為當地的特色地標,小矮人們的長相身形各 ... 歐洲有超過八成的猶太裔居民都在波蘭,其中又以克拉科夫為重要據點。 於 travel.liontravel.com -

#11.[問卦] 猶太人的長相有什麼特徵嗎? - PTT 熱門文章Hito

[問卦] 猶太人的長相有什麼特徵嗎? 看板, gossiping. 作者, sqe123456z. 時間, 2018年06月29日. 於 ptthito.com -

#12.猶太與納粹,1936,柏林奧運的夏天,Nazi,Jews

可以這麼說,籃球能在20世紀初期成功推廣,當時猶太裔球員的推廣功不可沒,這樣氛圍一直持續到1950年代的NBA開打後,當然,也包含了1936年柏林奧運會, ... 於 hooptaiwan.tumblr.com -

#13.前年代「美女主播」周韻愛情長跑12年嫁猶太富商之子 - 天天要聞

... 的二千金,過去以甜美嗓音和清秀長相,擄獲不少觀衆的心,近日被爆出和猶太富商 ... 此外,由於周韻的公公薛智偉是美籍猶太裔,而婆婆和孃家都是臺灣人,因此婚禮 ... 於 www.bg3.co -

#14.長相膚色差不多,希特勒如何區分猶太人進行屠殺? - 每日頭條

導讀:二戰期間,以希特勒為首的納粹黨瘋狂絞殺猶太人,前後共約600萬猶太人被殘忍殺害,這其中,以德國納粹仇視猶太人最為嚴重,然而在眾多膚色相差 ... 於 kknews.cc -

#15.科普一下爱游戏体育最新官网官方版(2023已更新)_一统保险网

考爾之死白不過,引起身分注意我是真正背景猶太與的她的,這是一面少外間知道較的,的只長相來看是姓氏從和她若,她也一點是猶太人看不出。 於 m.obvv.unibao.com -

#16.童書短評》#96 從下水道到B612行星,陪孩子飽覽自然人文地景

... 歷歷在目的描繪出這位美國首位女性猶太裔最高法院大法官的一生,讓孩子能 ... 因為太多人把牠誤認成章魚了——長相類似、都有觸手、都噴墨汁、都有 ... 於 www.openbook.org.tw -

#17.《兒子好Gay!》影評:當猶太家庭遇上同志兒子接納過程笑料 ...

《兒子好Gay!》劇照(圖/GagaOOLala). 不但身為同志,更不是猶太人的安杰羅努力向準公婆證明自己是個好「媳夫」,但赫許夫妻仍有所顧忌,並希望 ... 於 gagatai.com -

#18.音樂無國界、真善美長存,救贖二戰悲史的偉大交響之光

里安的作品,這位現年已經65歲的女作家是出生在加州的墨西哥裔美國人,直到當了媽媽、又 ... 他們都曾經擁有過那隻長相獨特、刻下一個M字的魔法口琴。 於 www.parenting.com.tw -

#19.第四章華格納作品當中的反猶太例證

由麥亞白爾主導的巴黎歌劇界,大量猶太裔的歌劇作曲家與演唱家呈現幾近壟 ... 者身份所定型,他們都是令人討厭的,長相奇怪的,滿臉佈滿灰暗氣息的,說. 於 ah.nccu.edu.tw -

#20.故鄉在加利西亞的猶太男孩 - 創作大廳

有一個年僅十五歲的猶太裔波蘭人亞伯蘭·諾伊曼大命不死,並得到了解放。 ... 諾伊曼不明白,自己的長相與一般波蘭人很接近,他究竟是怎麼被認出自己是 ... 於 home.gamer.com.tw -

#21.KINO 2021 攣愛大龍鳳Kiss Me Before It Blows Up! - Facebook

來自德國的Maria與 猶太裔 戀人Shira 甜蜜幸福,相戀不久已決定 長相 廝守。既要談婚論嫁, 見家長在所難免,怎料雙方家長不打不相識火星撞地球 於 www.facebook.com -

#22.猶太人有什麼特徵嗎?為什麼納粹一眼就能認出來誰是猶太人?

猶太人不太高,他們手臂很長很長,人比較矮,上身很長,下身比較短,看上去身體比例有點怪異。他們腦袋普遍比較大(地球智商最高的民族啊),鼻子又長又挺 ... 於 read01.com -

#23.談惡不作惡(六):平庸的惡,還是平庸的錯?丨曾瑞明 - 香港01

猶太裔 的女哲學家阿倫特那「平凡的邪惡」概念可說已是知識界的流行用語。 ... 被猶太人稱為「納粹劊子手」的艾希曼,長相並非如想像那樣惡型惡相,他 ... 於 www.hk01.com -

#24.聖經救世主真面目?英學者重塑耶穌長相 - 東森新聞

他們根據三顆古代猶太人頭骨分析,耶穌可能的頭型和臉部肌肉,重塑出耶穌面貌,皮膚較黝黑、短捲髮,按照當時以色列加利利的猶太人,推測耶穌身高只有約 ... 於 news.ebc.net.tw -

#25.以色列的嬰兒失竊案,背後是猶太人內部歧視與隔閡 - 華新要聞

千年大流散中,經過通婚、混血,使得各地的猶太人長相差別極大:有白皮膚黃頭髮的俄羅斯與歐美的混血,外表與阿拉伯人長相相近的中東與北非的混血,還 ... 於 newmediamax.com.tw -

#26.以色列是單一民族國家? 錯! - 李鈞震2010流行文化讀書會

歐美等地,返回者有金髮碧眼的;中東與北非與阿拉伯人長相接近;近年從衣索比亞遷回好幾萬猶太人,乍看與非洲黑人幾乎沒有差別。以國外交部官員與記者談及 ... 於 earthkfas.pixnet.net -

#27.以色列人長相的推薦與評價,YOUTUBE和網紅們這樣回答

以色列住著猶太人和阿拉伯人。阿拉伯人就是大家熟悉的中東人臉孔,而猶太人就比較難從長相分辨了,因為猶太人分散在世界各地將近兩千年 ... 於 kpop.mediatagtw.com -

#28.[問卦] 納粹殺猶太人根本是內鬥吧- 看板Gossiping - PTT網頁版

... 中最德棍的族群一開戰德國猶太教協會就號召猶太子弟踴躍參戰1916、1917,在直接短兵相接的各個火線上戰鬥的猶太裔德軍數量佔了德意志帝國猶太人口 ... 於 www.pttweb.cc -

#29.讀讀看!2016閱讀指南系列:閱讀不說再見 - 讀書共和國

是喬伊斯的長相沒錯,但其行姿、風采,甚至那根手杖,又活脫是《尤里西斯》書裡那位窮酸書生 ... 阿梅斯托是西班牙裔,後兩位的父母都來是來自中、東歐的猶太家庭。 於 www.bookrep.com.tw -

#30.波蘭斯基早期黑白電影:《水中刀》、《反撥》、《死結》

猶太裔 、出生法國巴黎、於波蘭長成、爾後. ... 或是,反省太令人習以為常的電影長相。很難形容波蘭斯基的電影,他的作品不假道說教,並且好像比 ... 於 funscreen.tfai.org.tw -

#31.妙女郎| 誠品線上

由同為猶太裔也相貌平平但才藝出眾的芭芭拉史翠珊飾演,賓漢大導演威廉惠勒 ... 布萊絲,能歌善舞的她一直夢想能成為歌舞巨星,但因長相身材並不出眾而總是四處碰壁。 於 www.eslite.com -

#32.猶太人入門 - 金石堂

本書作者曾為傑出的外交官員,他由歷史、地理、語文、社會、經濟等角度來探究猶太人的民族性格養成之因,並且討論猶太人在各個國家中的生活,而影響性格的改變,也將猶太人 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#33.吳秦:我和猶太人做生意 - 香港文學

猶太人也相互忽悠,二十年前我和公司一位高薪聘請的猶太裔推銷大師去見一位大公司的 ... 最近因新冠疫情,很多專家醫生頻頻在電視新聞和專題裡發表看法,根據長相和 ... 於 www.hongkongliterary.com -

#34.以色列- 鳳凰百科

公元前65年,羅馬大將龐培(Pompey)東征,滅塞琉息王朝,並且攻下耶路撒冷,征服巴勒斯坦。猶太人重視宗教,他們對羅馬人的苛捐雜稅和壓迫都可以容忍,唯獨無法忍受羅馬人 ... 於 wd.travel.com.tw -

#35.英國女網平權先鋒巴克斯頓辭世享壽85歲

巴克斯頓由於擁有猶太人血統,生涯當中飽受反猶太勢力的辱罵。她和1956年法國公開賽女單冠軍吉布森(Althea Gibson)是雙打搭檔及終生摯友。 於 www.rti.org.tw -

#36.猶太人的長相有什麼不同嗎?怎麼區分? - 劇多

猶太人由於其獨特的宗教文化特徵,族群凝聚力確實很強大。在長期複雜的歷史變遷過程中,猶太民族與各地相鄰的非猶太社群保持了相對的獨立性。最新的基因 ... 於 www.juduo.cc -

#37.活過納粹死亡集中營最後一位生還者辭世

當時被黨衛軍挑選中的少數強壯青年、當時20歲出頭的威倫柏格,因長相不似猶太人,幸運躲過特布林卡的大屠殺,被留下來當苦力一直到最後逃亡、戰爭結束。 於 news.cnyes.com -

#38.這些大明星看起來都特別親切?!原來他們都有亞裔血統!

... 了猶太裔及波多黎各血統的西班牙人,擁有多國混血基因的安立奎,不僅是演藝圈著名的拉丁情歌王子,與名模母親一般的凍齡長相更是讓人嘖嘖稱奇。 於 www.juksy.com -

#39.在爆炸前吻我線上看- 喜劇片

來自德國的Maria 與猶太裔戀人Shira 甜蜜幸福,相戀不久已決定長相廝守。當Maria 來到以色列與Shira 共聚,才發現文化衝突水土不服令她無所適… ... 於 pttplay.net -

#40.保羅簡介 - 聖經共享

保羅. 背景及外貌. 出生於大數,但在耶路撒冷長大(徒22:3); 保羅一直強調他是血統純正、謹守宗教傳統的猶太人. 原籍便雅憫支派(腓3:5); 是受尊崇(及富裕) 的法利賽 ... 於 bibleeveryone.com -

#41.德州猶太教堂4人質遭脅持案凶嫌是英國籍公民| 國際 - 三立新聞

歷時約10小時的猶太教堂人質事件已經落幕,美國聯邦調查局證實,脅持人質的嫌犯是英國籍公民阿卡拉姆,總統拜登則稱這起事件是「恐怖行為」。 於 www.setn.com -

#42.耶路撒冷的移居者 - 國家中山科學研究院

並獲得上司與同儕欣賞,但她卻嫁給一位英裔猶太人 ... 也相近(阿拉伯中的易卜拉欣,翻成猶太話是亞伯拉 ... 教、入境目的、到達地點等,再依據你的回答、長相. 於 www.ncsist.org.tw -

#43.《猶太人入門》蕭曦清著定價360元 - 五南圖書

前外交部長程建人、前外交部長錢復、中央研究院近史所研究員朱浤源專文推薦本書作者曾為傑出的外交官員,他由歷史、地理、語文、社會、經濟等角度來探究猶太人的民族 ... 於 www.wunan.com.tw -

#44.帥哥或獷男?耶穌長相又起爭議

... 原因之一乃是耶穌的追隨者並不感興趣;他們都是猶太裔人,自小到大奉行嚴格禁止用形象來呈現聖靈的規矩。 然而,耶穌過世幾十年之後,其長相問題就曾引發興趣。 於 intermargins.net -

#45.新約綜覽:馬太福音01

我們在讀馬太福音的時候,發現了一件事,那就是他的猶太味非常濃厚,. 顯然是把讀者設定為猶太人。 ... 我偶爾會被誤認為是猶太裔基督徒,那是因為長相的關係,這個鼻. 於 archive.frcc.us -

#46.[請益] 在歐美怎麼分辨一個人是不是猶太人? - 看板historia

推ccstand: 我記得以前看過二戰德國的一張海報教國民怎麼根據長相 03/18 12:39. → ccstand: 辨別猶太人 03/18 12:39. 推ccstand: 好像是在美麗人生裡 ... 於 www.ptt.cc -

#47.台以關係百年史-外交官眼中的以色列-猶太人與中國之淵源

清末民初的猶太人蹤跡從19世紀末期,自歐洲開始的猶太復國主義(Zionism ... 的歐洲猶太人(Ashkenazi Jew)在習俗、文化、語言甚至長相上都有甚大區別。 於 player.soundon.fm -

#48.衝突熱點/誰是猶太人外表看不準 - 隨意窩

雖然以色列標榜是全球猶太人的祖國,但猶太民族畢竟已分散超過千年,與當地人通婚、混血,因此各地猶太人長相差別很大:歐美等地返回者有金髮碧眼的, ... 於 blog.xuite.net -

#49.5分鐘讀經-手機版

我偶爾會被誤認為是猶太裔基督徒,那是因為長相的關係,這個鼻子是家族遺傳的,雖然我不是猶太人,但是我很喜歡馬太福音,我喜歡它所傳達的信息。 於 q5help.me -

#50.【東京奧運】演出總監涉猶太人被屠殺言論被免職

【東京奧運】長相男性化成熱議跨性別人士參賽奧運有多普遍? 熱門文章. RFA. 於 www.rfa.org -

#51.以色列政府有膽量對抗伊朗核武,卻對境內阿裔社群暴力猖獗 ...

在不少以色列阿裔人民的心中,相較於猶太裔人士,阿裔長相或擁有阿語姓名者,似乎更容易被警方當成嫌疑犯;當阿裔為犯罪嫌疑者、猶太裔為受害者時, ... 於 www.thenewslens.com -

#52.種族歧視嚴重猶太女孩遭痛毆 TVBS新聞網

長相 清秀的潔思敏,在醫院的檔案照片裡眼眶出血,一臉茫然,她被攻擊不是因為她做錯事,而是因為她有著猶太人的血統。猶太裔英國女孩潔思敏:「 我被 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#53.二戰德國人如何區分猶太人?其實特徵非常明顯,染髮也沒辦法 ...

二戰猶太人和德國人長相差不多,希特勒如何分辨?其實方法很簡單衆所周知,二戰是一段非常殘酷的歷史。在這段歷史中,無數人因爲戰爭付出了生命的 ... 於 ppfocus.com -

#54.塔木德:世界首富私藏的致富秘方,只有知道的人可以脫離貧窮!

l 猶太人僅占世界人口0.2%,卻拿走22%的諾貝爾獎得主名額。 l 賭城拉斯維加斯、影城好萊塢、澳門賭場的經濟,都是猶太人造就的。 l 美國七大 ... 於 hkroadsidestand.org -

#55.JOYLI917頻道

站在首度對媒體公開、約十來坪的漢堡肉生產線旁,長相看起來像「大哥」,從年輕 ... 零八年,成長於美國,在1971年就移民到以色列的猶太裔鑽石商人萊維耶夫,以七千萬 ... 於 t.me -

#56.誰是猶太人?不要黑白猜- 無臉男的異想世界 - Udn 部落格

猶太 民族畢竟已分散超過千年,與當地人通婚、混血,因此各地猶太人長相差別很大:歐美等地返回者有金髮碧眼的,中東與北非與阿拉伯人長相接近,近年從 ... 於 blog.udn.com -

#57.犹太人&以色列:能从相貌上辨别出犹太人吗?犹太人为何这么 ...

富豪热衷变 犹太裔 , 犹太裔 为啥这么香? ... 你知道德国人是如何辨别犹太人的吗, 犹太 男孩混进德军 ... 肤色与 长相 都相近,希特勒如何区分犹太人? 於 www.bilibili.com -

#58.168电玩城app下载 - 200源码

不過之死考爾白,的猶太她是真正身分的與我引起注意背景 ,外間少一面這是知道較的 ,和來看姓氏她長相是的從只若,一點猶太人是她也看不出 。 於 mip.wzapw.200asp.com -

#59.拜登後裔是猶太人?富豪為何非要變猶太裔 - 資訊咖

第二次世界大戰期間,猶太民族遭受到了納粹的嚴重侵害,險遭滅族, ... 他稍微有點猶太人的長相特徵,但如果拿他和正宗猶太人作對比的話,他應該也是一位「假 ... 於 inf.news -

#60.耶穌的長相怎麼樣? — 守望台線上書庫 - JW.ORG

馬利亞的祖先是猶太人,通通出自希伯來人的家系。所以,耶穌的膚色和容貌可能跟一般的猶太人沒有什麼分別。 即使站在使徒中間,耶穌的外表也不見得有 ... 於 wol.jw.org -

#61.二次大戰後的野蠻歐陸:充滿復仇、內戰與種族清洗的血腥之地

比方說,猶太裔匈牙利共黨中央總書記馬加什. ... 他們甚至以此為主題,印出了專用的海報,而且上頭的「投機商人」模樣,非常明顯而誇張地就是猶太人的五官與長相。 於 books.google.com.tw -

#62.嫁禍、驅逐、大屠殺:求生存的猶太歷史 - 城邦讀書花園

歷史上多數時期,猶太民族長期處於流浪散居的狀態。除了現代以色列國,猶太人在移居國家都屬於少數族群,曾經歷各國反猶主義的壓迫,但始終保持了信仰的獨立性和連續性 ... 於 www.cite.com.tw -

#63.墨西哥是否高加索人種? - 雅瑪知識

順帶一提的是,拉美裔人口比例是9.62%,主要以墨西哥移民美國的人口為主;事實上猶太裔也佔有一定的比例。 美國白人佔了其國家人口75.05% 的比例。 今日, ... 於 www.yamab2b.com -

#64.各國人看米國_Asian American到底喜不喜歡白妞? 猶太人超愛 ...

好吧這篇標題應該是米國人看米國畢竟亞裔美國人也是美國人首先提到的是 ... 因為名校出身,是亞洲人喜歡的長相,加上深耕亞洲市場(而且偏非ABC女孩 ... 於 xie824.pixnet.net -

#65.猶太人- 維基百科,自由的百科全書

希伯來聖經提供了一種對猶太人傳統和早期猶太民族歷史的宗教解讀,它建立了第一個 ... 因猶太人分散超過千年,經過通婚、混血,導致各地猶太人長相差別極大:有金髮 ... 於 zh.wikipedia.org -

#66.在爆炸前吻我線上看- 電影- GIMY WS 劇迷

來自德國的Maria與猶太裔戀人Shira甜蜜幸福,相戀不久已決定長相廝守。當Maria來到以色列與Shira共聚,才發現文化沖突水土不服令她無所適… 於 gimy.ws -

#67.猶太人理財 - B媽Letting Go孩子放手飛

... 有何共通之處?----------他們都是猶太裔,深受猶太式教育的影響。 ... 財富可能歸零,智慧卻長相左右 「只要你活著,智慧就會伴隨你一生」. 於 jiinbbb168.pixnet.net -

#68.黃文鈴:在荊棘裡,她們迎擊「身為越南人」的羞恥

從小就因為長相、膚色、髮色和四周的人不同,「總是被霸凌、被別人推倒、被打、被嘲笑,他們在一旁還唱和著Ching Chang ... 猶太裔哲學家漢娜. 於 www.linking.vision -

#69.犹太人和其他白人长相有什么区别吗? - 看帖神器

2020年10月8日北美华人网存档/ 一部分犹太特征比较明显的我能看出来是 ... 眼就能分辨出来,再加上姓,还能区分出欧洲来的俄罗斯来的中东来的犹太裔。 於 kantie.org -

#70.以色列 - Pray4Asia – 香港亞洲歸主協會

因族人分散超過千年,經過通婚、混血,導致各地猶太人長相差別極大:有金髮碧眼的俄羅斯及 ... 求主讓亞拉伯裔與猶太裔基督徒之間,有團契與見證。 於 pray4asia.aohk.org -

#71.電影攣愛大龍鳳 - 活動- Goethe-Institut 香港

來自德國的Maria 與猶太裔戀人Shira 甜蜜幸福,相戀不久已決定長相廝守。當Maria 來到以色列與Shira 共聚,才發現文化衝突水土不服令她無所適從。 於 www.goethe.de -

#72.活過納粹死亡集中營最後一位生還者辭世 - Yahoo奇摩新聞

當時被黨衛軍挑選中的少數強壯青年、當時20歲出頭的威倫柏格,因長相不似猶太人,幸運躲過特布林卡的大屠殺,被留下來當苦力一直到最後逃亡、戰爭結束。 於 tw.tech.yahoo.com -

#73.如何評價猶太人? - 頭條匯

猶太人是從西亞遷到歐洲,再跑到世界各地的,其長相接近於阿拉伯人,往往個頭不高,黑頭髮黑眼睛,鼻子中間隆起(伊朗人鼻子也長這樣,伊朗女性通常會做手術把隆起部分 ... 於 min.news -

#74.Happy Hanukkah! 漫談我所認識的猶太文化(一)

他們有一種能力能光從長相或是穿著就可以辨認出來方圓百里內對象是不是同類。常常和好友FY出去時,他就會不時和我說對面走過來的女子是猶太人或是幾點鐘 ... 於 nycengdiary.pixnet.net -

#75.四十五歲把人生賭在漢堡上-日本麥當勞創始人 - 今周刊

一方面藤田的長相有幾分像中國人,他穿上駐軍的服裝,成了第二代中國裔「珍先生」,他一邊做生意,一邊實際學習猶太商法。 一九五一年,他從大學畢業之後 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#76.德国人如何辨别犹太人?来看看犹太人标准长相 - 历史大全

(例如,在美国,除了拉丁人以外,有些白人的头发是黑色的,大部分是犹太血统)犹太男性出生时也会有割礼,那就是切除生殖器的一段包皮。 於 www.lishiq.com -

#77.怎么从长相辨别犹太人? - 百度知道

典型的犹太人长相更接近于阿拉伯人具有东方特点,因此从眉骨,鼻梁肤色上都可作 ... 比如美国有部分白人的发色为黑色的,多半就有犹太血统,但拉丁人除外) 犹太男性 ... 於 zhidao.baidu.com -

#78.嘲批評者典型猶太人樣州女參議員掀公關風波 - 星島日報

不過是在嘲笑我而己。誰想理會我的長相?」薩拉澤已刪除帖文,但也有反擊指凱爾西對她著迷,得到一些人 ... 於 www.singtaousa.com -

#79.前年代「美女主播」周韻愛情長跑12年嫁猶太富商之子

前年代「美女主播」周韻是樂聲戲院周信義的二千金,過去以甜美嗓音和清秀長相擄獲不少觀眾的心,近日被爆出和猶太富商之子薛鈞仁結束12年的愛情長跑, ... 於 star.ettoday.net -

#80.《美國心風暴》:猶太人連小說都很會算計.... - 口沫橫飛

《美國心風暴》改編自美國猶太裔的菲利普羅斯同名小說《美國牧歌》, ... 親的長相過於耀眼,尤其是母親太搶眼,以致女兒以口吃來引起父親的注意。 於 free62286.pixnet.net -

#81.為什麼白人比黑人更吸引亞洲女性? - 萬維讀者網

在這些和亞裔女性交往的白人中,有很多是德系猶太人,而他們通常被認為 ... 比如,長相平平的白人女性嫁給有錢的黑人,是因為她的膚色在黑人丈夫眼中 ... 於 news.creaders.net -

#82.日本人的祖先到底是誰?他從DNA科學定序發現 - 風傳媒

根據歷史的記載,繩紋人身材矮小、頭髮捲曲、體毛茂盛且皮膚黝黑,長相與現在的日本人相差很大。 帶領日本走入農業社會「彌生人」. 到了西元前五世紀, ... 於 www.storm.mg -

#83.雙胞胎在納粹集中營,是「不幸中的大幸」,還是死亡的預兆?

今年65 歲,是波蘭裔猶太人。說到這裡,爺爺就閉上嘴了。 ... 雖然這3 個人讓我們印象深刻,但比起他們,我與貝兒的長相更加神似。 於 crossing.cw.com.tw -

#84.猶太演員“攻陷”好萊塢,他們究竟魅力何在? - 天天要聞

潛移默化中,老百姓對猶太裔明星的長相頗具好感,反正,他們都長在了我的審美上,這就是文化輸出的力量。 還有好萊塢著名的猶太裔導演:史蒂文·斯皮爾 ... 於 daydaynews.cc -

#85.[問卦] 納粹希特勒怎麼分辨猶太人的? - Gossiping板- Disp BBS

推derrick1220: 看居住地區長相特徵or 靠鄰居朋友告密領賞或由其他族群當抓耙子25F ... KYALUCARD: 混血或是脫離猶太社群的就靠告密36F 114.46.52.119 ... 於 disp.cc -

#86.亞裔種族自卑的根本源頭(中)|方格子vocus

當你們了解到自己所失去的那些,才會感到悲傷,否則就像很多韓國男人,到了自殺之前,都不知道自己並不是天生該被污辱體型與長相,不該應為體型被霸凌, ... 於 vocus.cc -

#87.他們都是猶太人 - 第 403 頁 - Google 圖書結果

她們有理由相信無論自己長相如何,只要努力和堅持就會像史翠珊一樣獲得成功。史翠珊的絕大多數銀幕形象都是鮮明的、甚至叛逆的猶太女性。作為製片人,她曾經將影片《明星 ... 於 books.google.com.tw -

#88.讀冊【二手徵求好處多】|美國牧歌|二手書交易資訊

猶太裔 的希謨. ... 黎媽媽與我母親一樣,是個愛乾淨的家庭主婦,禮貌周到零缺點,長相可人,體貼他人心情,有辦法讓兩個兒子充滿自信。 ... 猶太裔的希謨. 於 www.taaze.tw -

#89.烽火赤焰萬里情:龐特科沃的漂泊人生- 阿文開講 - 物理雙月刊

布魯諾·龐特科沃於1913年8月22日出生在義大利的比薩市一個富有的猶太裔家庭。他的父親Massimo 來自 ... 長相英俊的龐特科沃在巴黎當然不乏風流韻事。 於 pb.ps-taiwan.org -

#90.如何评价犹太人? - 北美生活引擎

而且各媒体只要提到犹太民族,就会突出宣扬他们苦难深重、知恩图报,在二战 ... 这种长相跟欧洲人有一定的区别,特别是他们的鼻子,纳粹抓犹太人时, ... 於 posts.careerengine.us -

#91.情婦史(下卷):從納粹德國、革命中的古巴,到六○年代情婦的故事

在森林裡,逃離種族屠殺的猶太難民,遇上了非猶太裔的反納粹游擊隊;游擊隊戰士和他們情婦之 ... 儘管如此,有少數長相漂亮動人的猶太女子還是獲准留下,而且成為游擊隊高階 ... 於 books.google.com.tw -

#92.《香港文學》2022年11月號 NO.455 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

猶太人也相互忽悠,二十年前我和公司一位高薪聘請的猶太裔推銷大師去見一位大公司的 ... 最近因新冠疫情,很多專家醫生頻頻在電視新聞和專題裡發表看法,根據長相和姓名, ... 於 books.google.com.tw -

#93.欧洲人长相都差不多,二战时德国怎样区分犹太人?会不会抓错 ...

一般都是围绕犹太教堂居住。在欧洲,犹太人被歧视达上千年,犹太人普遍被排挤在欧洲上流社会之外。犹太人也自视清高,难以融入其他族群。 於 zhuanlan.zhihu.com -

#94.[巨人]艾爾迪亞人跟猶太人對比 - PTT評價

也因為這個關係,反閃族主義(Antisemitism)在部分層面上被定調是宗教仇恨。 另外一個常見的問題是:猶太人到底可不可以用長相做出區分,官方答案是不行 ... 於 ptt.reviews -

#95.二戰時德軍是怎麼分辨哪些是猶太人的? - GetIt01

猶太人被禁止外出,必須佩戴猶太星章,生活在隔離區。這時候,對猶太人的區分,甚至會根據所謂的「猶太人長相」來鑒別。猶太人多是黑髮、棕發、黑眼珠,鼻子較大,略帶 ... 於 www.getit01.com -

#96.從長安到耶路撒冷——中猶歷史文化比較 - 香港閱讀城

不少猶太裔的醫生、天文學家及占星學家進入宮廷發揮重要的作用。 ... 撇除長相、膚色、宗教等較明顯的裡外差異,兩個民族在性格特質、價值觀、傳統習俗以及生活習慣均 ... 於 www.hkreadingcity.net -

#97.61馬太福音(一)

所以馬太用天國來表示神的國,可見他是考慮到猶太讀者,因為馬太看耶穌為猶太人的王。 ... 我偶爾會被誤認為是猶太裔基督徒,那是因為長相的關係,這個鼻子是家族遺傳 ... 於 pertonchang.github.io