獨 木舟 出海 申請的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蔡淇華寫的 【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版) 和陳明忠的 造自己的船,環我們的島都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自親子天下 和釀出版所出版 。

臺灣觀光學院 觀光與餐旅管理研究所 林茂成所指導 楊明薇的 花蓮七星潭海岸風景區遊憩地承載量之研究 (2015),提出獨 木舟 出海 申請關鍵因素是什麼,來自於生態旅遊、遊憩地承載量、模糊層級分析、迴歸分析、七星潭。

而第二篇論文國立中山大學 社會學系碩士班 邱花妹所指導 蘇筠雅的 生態旅遊的想像與實踐:對花蓮生態旅遊的研究 (2015),提出因為有 永續發展、花蓮、觀光想像、生態旅遊的重點而找出了 獨 木舟 出海 申請的解答。

【蔡淇華青春原力套書】青春微素養+青春動力學(限量藏書票版)

為了解決獨 木舟 出海 申請 的問題,作者蔡淇華 這樣論述:

推薦收藏★絕對限量 青春引路人 蔡淇華X藝術創作者 今晚我是手 <熱銷雙書+絕美燙金藏書票>套組,陪你勇敢追夢! 《青春微素養》 108課綱時代來臨, 面對未來挑戰的素養力,你準備好了嗎? 從讀書計劃、自傳到面試,從社團活動到社會參與, 從學習動力到處世態度, 第一本全方位幫助你學習、生活與成長的解答之書。 找到夢想的邏輯,讓努力更加精準, 從現在起,擁有自主學習力,提前布局你的人生。 曾獲師鐸獎肯定與多項文學獎的淇華老師, 執教三十多年,帶領學生寫作、專題研究及社會參與, 整理多年陪伴孩子的經驗, 淬鍊出36個微心法,以工具

、方法、動力及態度四大面向出發, 為年輕學子指引思考與前進的方向。 這些場景,也許你感到熟悉: ‧「108課綱上路後,考試及評分標準改變,不再是我熟悉的方法了,我該怎麼辦?」 →面對新挑戰,要有新方法,淇華老師整理與升學考試相關的要訣,迅速抓住評審眼球。 ‧「擔心他人對我的看法」、「害怕自己沒有足夠的才能」、「憂鬱被人拒絕」? →也許,我們不只要有「成功學」,更要有溫柔接納不如意的「失敗學」。 ‧「好不容易取得學校或實習的面試機會,該如何在面試後脫穎而出?」 →往內心與經驗探尋,例如說出讓你兩眼發光的內在動機,說出感動你的故事!提早做「職業試探」

,透過參與社團、打工、專題等機會,找到心中嚮往的一生志業。 ‧「為社團企劃活動,卻不曉得該怎樣寫企劃案?」「活動流程表該如何安排?」 →企劃書分成兩大塊,活動目的與活動說明,要讓人一目了然這個活動要達到什麼目的及程度。 《青春動力學》 新課綱學子必看,《青春微素養》第二彈! 41道原力覺醒元氣帖,獻給青少年邁向未來的人生備忘錄, 全面升級你的學涯、職涯、生涯,為你的夢想開外掛! 在人人都可以是自媒體的時代,你知道「網紅力」也可以是「學習歷程檔案」的一環嗎? 在疫情影響全世界,線上上課成為學校日常,你擁有「遠距力」的六個自學好習慣嗎? 如何培養「溝

通力」可以面面俱到? 如何從小細節擦亮自己「品牌力」? 如何借鏡艾森豪法則,推升並實現「夢想力」?⋯⋯ 台中市惠文高中圖書館主人,青少年的生命導師蔡淇華主任, 沒有光鮮亮麗的學歷加持,大學畢業後曾在工廠、商業界歷練, 從社會走進校園的淇華老師,早已在他的課堂與社團中,落實了跨域素養學習, 累積三十餘年教學現場的體悟與經驗,具體回應大環境不斷拋出的各種挑戰, 繼《青春微素養:36個通往更理想自己的基本功》引發廣大迴響後, 再次歸納出鼓舞人心的41道內在原力, 邀請青年學子再次盤點自身基本功, 為理想裝上引擎,讓夢想不再遙遠! 喚醒內在原力

,找到夢想支點 面對愈趨激烈的全球化競爭,21世紀最需要的就是有「具備系統觀」與「掌握關鍵節點」的人。 身處以素養為導向的教學新浪潮, 其實淇華老師早在二十年前,就開始帶著學生進行社會參與, 十餘年就透過校刊,模擬聯合國等社團,陪伴學生踏入探究實作的世界, 引導青年學子跳出成績的單一視角, 以生活情境為圓周,終身學習為圓心, 一步步落實「自主行動、溝通互動、社會參與」為核心素養的課綱藍圖。 透過淇華老師一篇又一篇寓意深遠的故事, 我們看到在他不怕說真話的循循善誘下,年輕世代如何長出原力,發揮潛力, 回扣新課綱自發、互動,共好的原點核心。 讓

本書成為青年學子盤點自身能力,朝夢想勇敢前行的最佳陪伴之書! 各界好評 胡中中(高雄中學教官/學思達核心教師) 許皓宜(心理師/國立台北藝術大學副教授) 黃兆徽(華視新聞部經理/華視新聞雜誌主持人/台大新聞所兼任助理教授) 曾明騰(台中市立龍津高中教師/Super教師) 彭菊仙(親子教養專家) 葉丙成(無界塾創辦人/台大教授) 劉桂光(台北市立復興高中校長) 林怡辰(彰化縣二林鎮原斗國民小學教師) 黃國珍(品學堂創辦人) 愛瑞克(《內在原力》作者、TMBA共同創辦人) 陳清圳(雲林縣立樟湖生態國民中小學校長) 宋怡慧(新北市丹鳳高中圖書館

主任)

花蓮七星潭海岸風景區遊憩地承載量之研究

為了解決獨 木舟 出海 申請 的問題,作者楊明薇 這樣論述:

七星潭是國內著名的風景區,在承受日益嚴重的遊憩壓力與環境衝擊下,未來如何兼顧環境資源的保育與遊憩體驗品質的提升,促使海岸觀光資源能永續發展是格外地重要。本研究藉由承載量概念之運用所建構遊憩地承載量推估模式,以花蓮七星潭海岸風景區為實證地點,採用專家群體決策與模糊層級分析法(FAHP)推估實質生態承載量;於遊客中心、賞星廣場、德燕漁場三個主要遊憩區,以擁擠知覺作為評估指標,利用迴歸分析探討各遊憩區之社會心理承載量。研究結果:1.確立實質生態承載量評估架構計遊憩環境等4個主要評估因子及基礎公共設施等13個次要因子;2.實質生態承載量部分,七星潭瞬間可容許承載量為2,331人,每日可容許承載量為1

3,986人;3.社會心理承載量部分,遊客中心之瞬間可容許承載量為1,000-1,199人,每日可容許承載量為6,000-7,194人;賞星廣場之瞬間可容許承載量為1,200-1,399人,每日可容許承載量為7,200-8,394人;德燕漁場之瞬間可容許承載量為600-799人,每日可容許承載量為3,600-4,794人。本研究所建構之遊憩地承載量推估模式,經實證分析具可行性,可提供政府單位、民間機構與學術單位後續規劃與研究參考。關鍵字:生態旅遊、遊憩地承載量、模糊層級分析、迴歸分析、七星潭

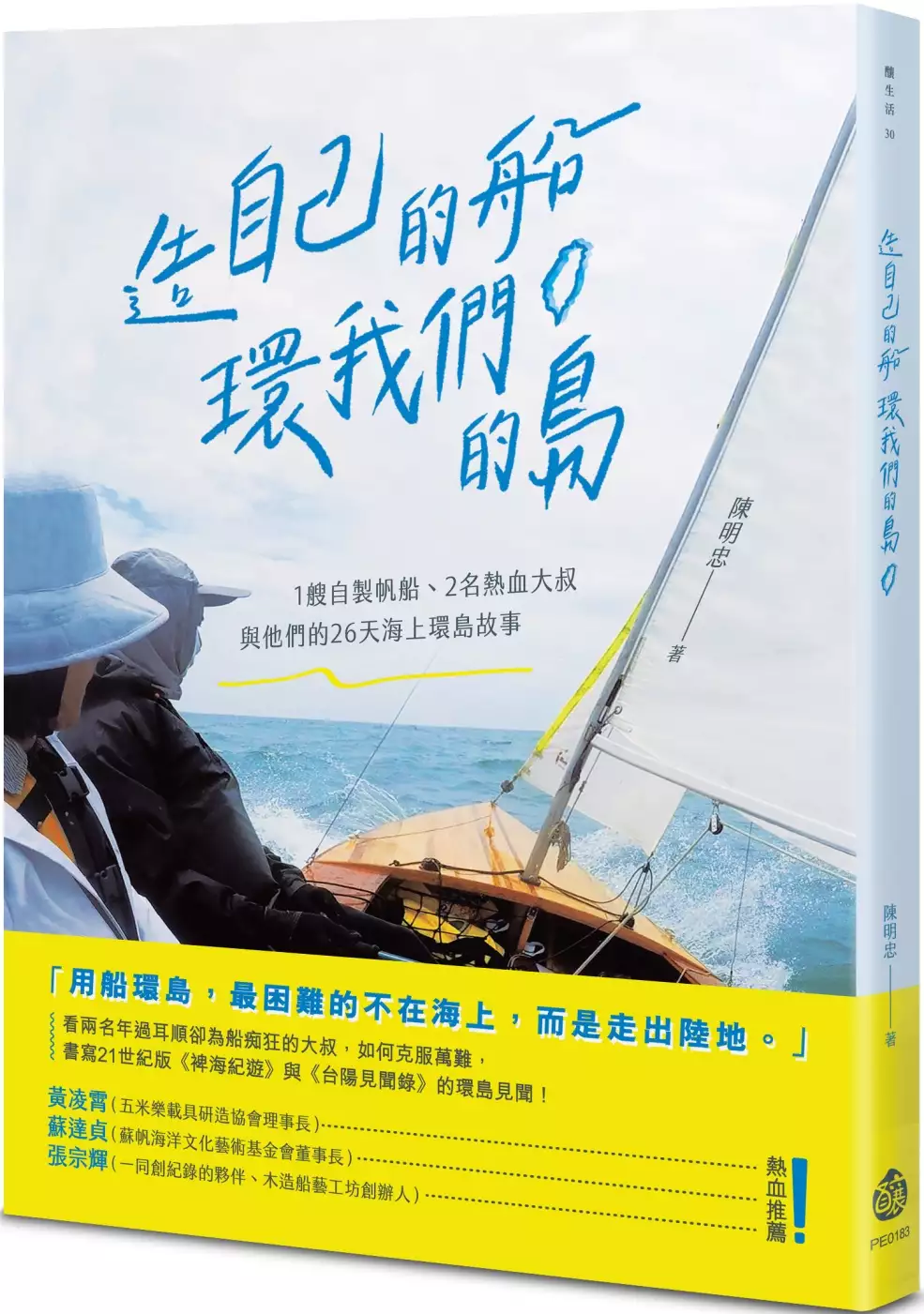

造自己的船,環我們的島

為了解決獨 木舟 出海 申請 的問題,作者陳明忠 這樣論述:

✓帆船也能DIY?──只要有心,三夾板就能打造一艘帆船 ✓環島一圈,要取得十五「國」簽證?──海上在走,公文要有,與政府機關的斡旋全紀錄 ✓無汽油、無動力,走船只能看天臉色!──和天象與潮汐鬥智鬥勇的26天 「浪花不斷拋來,在空中綻放於朦朧的雨中,遠遠地見到了竹圍漁港的拱橋──這是環島航行很重要的功課,我們需要熟識且辨識出航線近岸的地形地物,地圖也要記在腦海中:沙灘、岩礁、肉粽角、村落、港口……而且要在一兩公里外海就能看出來。小船不若大船,人在上面可以優雅地翻看海圖。浪起,船身是沒有平靜的一刻,一會兒左傾,人要往右坐,而不小心右傾了,人又要即刻往左移──假

如移動位置有誤,你就是翻船的豬隊友。」──節錄自〈第一天 看風水出發〉 臺灣環島熱潮風靡多年,無論駕車、鐵道或單車,方式五花八門。本書作者陳明忠與環島夥伴張宗輝兩位皆是資深帆船玩家,除了玩船、也熱衷於造船,在累積多年船帆經驗後,兩人決定嘗試挑戰臺灣首組以「無油電動力四點二米帆船環島一圈」雙人行船的紀錄。 歷經三個半月的造船工程、和十五縣市政府周旋申請公文,以及在淡水河十多次的行前練習,2018年6月17日從新北市竹圍漁港出發,沿西部海岸一路南下,在26天後成功環臺一圈並返回原點;當然,整個過程並非「一帆風順」,翻船、停泊漁港失敗、風向與潮汐瞬息萬變、船體零件毀損、乃至面對公家單位的

消極應對等種種挫折,從出發的那一刻便如影隨形。幸好,憑藉陳明忠與張宗輝兩人的豐富經驗,還有許多陸上老友和陌生人的協助與鼓勵,才讓整趟旅程平安結束。 「凡海舶不畏大洋,而畏近山;不患深水,而患淺水。舟本浮物,有桅御風,有舵辟水。」三百多年前,郁永河以《裨海紀遊》記述漂洋過臺的見聞和感悟;三百多年後的今日,即使時過境遷,海島子民的基因在陳明忠與張宗輝體內仍騷動著,他們期盼這趟古典帆船行旅,能引起更多人關注臺灣的土地,以及更勇於投身自製帆船運動,閃耀海洋國度的風采。 本書特色 ▲臺灣第一本「自製無動力帆船環島」紀實手札,從識船、製船到玩船,作者陳明忠與夥伴張宗輝期盼以親身實踐拋裝引玉,

領進更多有志之士投入帆船運動。 ▲書中百幅照片,忠實呈現環島旅途的悲歡血汗,以少見的海洋視角回望陸地,見證臺灣繁複多樣的人文風景。 各界推薦 黃凌霄(五米樂載具研造協會理事長) 蘇達貞(蘇帆海洋文化藝術基金會董事長) 張宗輝(一同創紀錄的夥伴、木造船藝工坊創辦人) ──熱血推薦!

生態旅遊的想像與實踐:對花蓮生態旅遊的研究

為了解決獨 木舟 出海 申請 的問題,作者蘇筠雅 這樣論述:

我國政府從2000年,正式將生態旅遊作為未來旅遊產業發展的重要方向,開始推廣永續觀光的理念與執行相關的工作。花蓮地區也因為擁有豐富的自然景觀與人文資源,被遴選為推廣生態旅遊的區域之一,經歷十五年(2000-2015年)的生態旅遊發展過程,也出現了許多標榜「生態旅遊」的發展案例。然而,在這象徵著永續發展的綠色旅遊框架下,各類行動者對於生態旅遊之想像其實不盡相同,所感受到源於旅遊市場競爭與當地社會的壓力也不一樣,並影響著各類行動者之生態旅遊實踐。因此,本文將透過文獻分析、參與式觀察與深度訪談的途徑,試圖將花蓮發展生態旅遊的行動者分類,並且標註其在生態旅遊光譜中的位置,透過異質行動者在不同位置上的

行動與實踐,回答何種行動者所推出的實踐案例較為貼近生態旅遊的規範性關懷與地方永續發展的樣態。首先,透過梳理台灣發展生態旅遊之相關政策及觀光計畫,探討國家在生態旅遊推展工作中扮演了什麼角色,並透過哪些制度性與政策的安排,影響著生態旅遊的實踐。經由中央層級與區域性花蓮層級兩個方向討論,各自生態旅遊推廣之過程,發現政府雖然運用了許多制度性的安排以及相關單位的協助,但由於相對應的法規與獎懲機制並不夠明確與完善,導致所產生的鼓勵及宣導效果並不明顯,反倒像是一種殘補式的作為。此外,更為嚴重的問題是,檢視國家整體觀光發展論述與目標,發現其保持著大型觀光發展模式與衝高旅遊人次的想像,正在侵蝕能夠生態旅遊的資源

與環境。其次,藉由「環境可持續性」、「環境教育」、「繁榮在地經濟」三個方向,去檢視「理想型」與「旅遊業者型」兩類行動者所主導的生態旅遊,如何回應生態旅遊的理想。本文發現,「理想型」的行動者由於秉持著對環境、社會的關懷,所以較貼近生態旅遊的理想。而「旅遊業者型」的行動者則會為了追求更大的利潤,改變推動生態旅遊的方式跟策略,使其與偏離生態旅遊的理想。另外,在各類行動者的實踐過程中,仍舊會面臨許多來自於市場競爭、國家主流觀光發展模式的挑戰,以及如何與地方社會合作等問題,而各行動者也會因為各自的考量與取捨,導致最終實踐的生態旅遊模式十分地多元,並且各自與生態旅遊理想間的差距也不相同。最後,本研究發現,

目前在花蓮所發展的生態旅遊行程非常豐富。其中,以親近社會關懷的生態旅遊實踐類型,與生態旅遊理想間的差距較小;而遵守市場邏輯的實踐類型,則與生態旅遊理想間的差距較大。然而,不論何種類型的行動者,都會面臨整體觀光環境破壞、主流發展論述與生態旅遊規範性關懷相違背等挑戰,因此,國家該如何在這之中扮演協調與解決問題的角色,理想的生態旅遊類型如何在市場力量拉扯下存續,將是後續研究可以加以深入討論的問題。關鍵字:永續發展、生態旅遊、觀光想像、花蓮。