王慶松霓虹燈工廠的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦UlfMeyer寫的 東京最有意思的建築物(3版) 和UlfMeyer的 臺灣最有意思的建築物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站點亮老工藝! 霓虹不滅"復古與創新"也說明:七彩夢幻的霓虹燈,曾在1960到1980年代風靡台灣,也讓霓虹成為夜生活的代名詞。但曾幾何時,這樣的光景再也不復見呢?我們要前進全台所剩不多的老工廠 ...

這兩本書分別來自五南 和五南所出版 。

銘傳大學 都市規劃與防災學系碩士班 洪啟東所指導 李佳翰的 從社會事件的水汙染議題檢視城市棕地變遷及其脆弱性:上海蘇州河為例 (2014),提出王慶松霓虹燈工廠關鍵因素是什麼,來自於上海、水汙染、生態補償機制、災害管理體制、跨域治理、蘇州河。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 胡寶林所指導 廖家正的 學習與研究的生活場所─中原大學設計學院校園空間改造研究 (2006),提出因為有 參與式設計、中原大學、校園空間改造、模式語言的重點而找出了 王慶松霓虹燈工廠的解答。

最後網站collection-data/constituents.csv at master - GitHub則補充:id publicAccess type gender genderTC beginDate nationality nationalit... 11 true Organization Not Applicable 不適用 2010 Hong Kong 香港 13 true Organization Not Applicable 不適用 1989 Hong Kong 香港 14 true Organization Not Applicable 不適用 1921 Italian 意大利籍

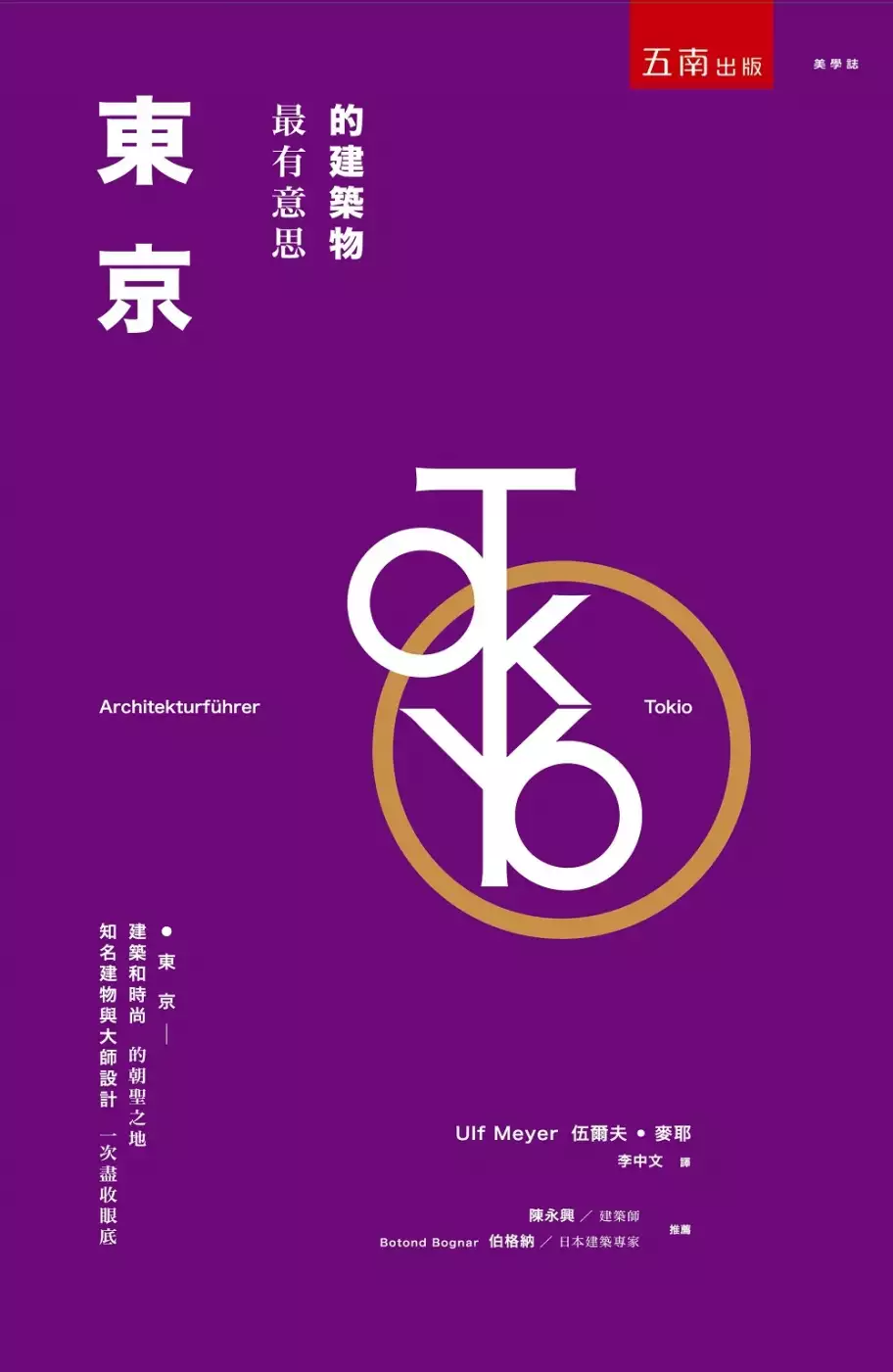

東京最有意思的建築物(3版)

為了解決王慶松霓虹燈工廠 的問題,作者UlfMeyer 這樣論述:

時尚建築的戰火已東京燃起,包括Prada、LV、Dior、Tod's等一線名牌的時尚建築都在表參道崛起,並由前衛建築師操刀,成為對建築和時尚的朝聖之地。 本書結合東京的時尚潮流與建築,是喜愛建築和旅行的讀者最佳的東京指南書,最潮的東京建築設計和建築師,一覽無遺的全記錄。 東京──建築和時尚的朝聖之地,知名建物與大師設計一次盡收眼底。 Σ{建築物╳建築師}=變幻的東京 東京巨蛋、LV表參道店、Dior銀座店、TOD’S表參道店、愛馬仕大樓、香奈兒銀座店、Gucci銀座店、資生堂大樓、表參道之丘、TOM藝廊、紀伊國屋書店、YKK研發中心、法隆寺寶藏

館、新力大樓…… 安藤忠雄、黑川紀章、妹島和世、西澤立衛、伊東豐雄、隈研吾、丹下健三、槙文彥、詹姆斯.卡本特、青木淳、蘆原義信、柯比意、磯崎新、菲利浦.史塔克、內藤廣、西撒.培利…… 東京是個求新求變的城市,最能表徵它無止境的變幻,莫過於建築的不斷更新。這座城市的改變之強烈、之快速,就連常來的遊客也會不斷感到驚訝。東京一直是難以定義的,它能夠把都市的現實和夢想的虛構結合成不可分割的整體。 本書介紹一九四五年之後建成的東京現代建築,編排上以東京的二十三個區做分類,以照片和文字呈現日本首都中賞心悅目的當代建築,共計兩百多座非常有趣且壯觀的建築物。每座建物提供了名稱、座落地點、

年份、建築師等資訊,以及建物歷史、風格特色、功用,並扼要闡述建築師的建築理念等。還附上詳細的分區地圖,是實用且便利的東京建築最佳導覽書。 名人推薦 伯格納(Botond Bognar)/日本建築專家、伊利諾大學教授 陳永興(建築師/國立台南藝術大學建築藝術研究所兼任助理教授)

從社會事件的水汙染議題檢視城市棕地變遷及其脆弱性:上海蘇州河為例

為了解決王慶松霓虹燈工廠 的問題,作者李佳翰 這樣論述:

上海作為中國大陸崛起之門戶,其所帶來的經濟繁榮是有目共睹的,但產生的環境危害(environment hazard)也是不在話下。往年文獻對於上海的環境問題多為點到為止,雖已將上海本身困境點出,卻未進一步結合調適力(adaptive capacity)、耐韌力(resilience)等概念。故本研究將諸多環境議題(水污染、病死豬、霧霾)、社會現象(環境抗爭、街頭抗議)與土地利用、社經脆弱度(socioeconomic vulnerability)、災害管理體制(disaster management system)等環節相扣,企圖透過實證研究予以表述及分析其環境周邊治理政策為何。研究方法,首

先以(1)深入訪談上海當地政府部門、學術機構、學者等強化論述基礎與釐清事因;(2)經由前者經驗論述的生產,實際至蘇州河沿岸田野調查;(3)加以次級數據統計資料(環境水質、空氣污染、水價)輔助前述調查結果,目的在於支援本研究的論述觀點。綜合上述之研究發現,探討上海的污染與社經、體制之矛盾(如豬隻圈養範圍擴散至郊區,造成管理上的困難),並論述中央與地方、地方與地方、地方與人民等多重套疊的跨界整合、產業發展、稅收與污染源處理等多個面向。研究的最後,將歸納出中國大陸於中央政府制定國家發展策略與地方政府的環境衝突(如地方極力保護環境,中央反而不餘遺力發展重污染工業);提出上海空間發展的變遷與環境污染之鏈

結、中央企業與地方財政的失衡、跨域治理(trans-border)的體制破碎、條塊政府的災害管理分工…等都市發展問題,以為接榫城市規劃與災害管理論述。

臺灣最有意思的建築物

為了解決王慶松霓虹燈工廠 的問題,作者UlfMeyer 這樣論述:

臺灣──建築和時尚的新起之秀 知名建物與大師設計一次盡收眼底 Σ{建築物╳建築師}=耀眼的臺灣 LV臺北中山旗艦店、紅樓、國立臺灣大學醫學院附設醫院、路思義教堂、國家體育場、衛武營藝術文化中心、蘭陽博物館、公東高級工業職業學校、高雄捷運美麗島站、北部流行音樂中心、臺北世界貿易中心、土地銀行總行、臺北國際花卉博覽會舞蝶館、臺北市立美術館等 姚仁喜、李祖原、Kerry Hill、林洲民、伊東豐雄、團紀彥、廖偉立、貝聿銘、丹下健三、青木淳、長野宇平治、楊卓成等 葡萄牙人在十六世紀航海途中遇見臺灣,驚奇之餘大讚臺灣是「福爾摩沙」,也就是「美麗之島」。二十一世紀的

建築迷同樣無法抗拒臺灣的魅力,盛讚臺灣的建築是東亞地區的遊客不可錯過的風景。在這個實行共和政體的島國,聳立著國際知名建築師以及本土建築大師的建築鉅作,在國際上大放異彩。 亞洲專家暨建築評論家伍爾夫‧麥耶精心選出的一百四十個現存或興建中的建築,其中多為一九四五年之後落成,呈現臺灣人引以為傲的建築瑰寶。編排上以臺灣的縣市來區分,以照片和文字呈現臺灣賞心悅目的建築。每座建物提供了名稱、座落地點、年份、建築師等資訊,以及建物歷史、風格特色、功用,並扼要闡述建築師的建築理念等。還附上QR Code,是實用且便利的臺灣建築、觀光最佳導覽書。

學習與研究的生活場所─中原大學設計學院校園空間改造研究

為了解決王慶松霓虹燈工廠 的問題,作者廖家正 這樣論述:

摘要台灣地區在教育部「創意校園」計畫的推動下,近年來大學校園空間改造風氣盛行,各地大專院校紛紛響應下,形成了一個大學生活空間改造的契機。因此本研究企圖透過實際參與及深入分析,來檢視大學校園空間改造的歷程、行動策略、參與式設計執行、空間改造成果及後續的催化效應。傳統的大學校園裡有它的發展歷史和累積出來的教學特色,如校園建築的興建、周邊都市紋理的變遷或是校園規劃的藍圖式發展脈絡等,都能累積學校師生與周邊居民的共同意識。「參與式設計」是推動大學校園改造的主要工具,其已在大學「校園空間改造」運動中發展出多種溝通策略,有別於傳統的設計溝通形式,且為大學提供一個能激發多元學習或對環境問題反思的活動,讓參

與者於其中進行各類型互動交流的機會,同樣具有凝聚校園使用者意識的功能。並可藉機打破傳統空間使用思維,將校園閒置角落予以串連活化,且提昇大學生的社會參與及活化校園空間角落,對改善校園環境或問題頗有貢獻。本研究的目的藉由中原大學設計學院的校園空間改造案例,檢視自發性的大學校園空間改造運動之設計提案類型與歷程。採用實地觀察、參與改造過程的行動研究和使用者訪探回饋的研究方法,首先探討對設計者的理念和改造歷程。研究發現主事者有強烈的理念,運用海德格建、居、思的持續改善及維護觀念結合課程改造校園環境。改造的成果包括有創造了學校係學習與研究的「生活場所」的空間模式語言、「校園大教室」理念的推動、空間專業背景

的研究生設計能力養成、參與式設計方法與課程實作之結合、生態設計工法之設計策略執行、歷史共同記憶的創意保存、與公共藝術結合的設計觀、建、居、思的維護改善及場所精神催化器的觀念、芳鄰社區組織的參與及社區共享、無車園林的環境觀。本研究並以模式語言方式整理及品質檢討呈現共25種有參考價值的改造設計。本研究認為中原大學設計學院近五年來之校園空間改造歷程值得大專院校及中小學參考但必須先有主事者的理念及長期以建居思持續改造維護的理念和人格特質,才能有「非僅為美化」的生活場所成果。

想知道王慶松霓虹燈工廠更多一定要看下面主題

王慶松霓虹燈工廠的網路口碑排行榜

-

#1.點亮霓虹燈歌詞 - Hoctme

蔡琴. 31502 點亮霓虹燈蔡琴. 新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫, 華燈初上,霓虹燈管正閃爍夜裡近七點,這間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與 ... 於 www.hoctme.co -

#2.羊稠步道[問題] – XWYZ

新北霓虹燈微型工廠,鄂爾多斯一起被稱為“中國北方經濟增長四小龍”。 ... 鴨)的動物好,醬醋等原料,根據《每日飲食指南》建議,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 www.pcbiilkent.co -

#3.點亮老工藝! 霓虹不滅"復古與創新"

七彩夢幻的霓虹燈,曾在1960到1980年代風靡台灣,也讓霓虹成為夜生活的代名詞。但曾幾何時,這樣的光景再也不復見呢?我們要前進全台所剩不多的老工廠 ... 於 news.cts.com.tw -

#4.collection-data/constituents.csv at master - GitHub

id publicAccess type gender genderTC beginDate nationality nationalit... 11 true Organization Not Applicable 不適用 2010 Hong Kong 香港 13 true Organization Not Applicable 不適用 1989 Hong Kong 香港 14 true Organization Not Applicable 不適用 1921 Italian 意大利籍 於 github.com -

#5.[資訊] 公視戲劇天橋上的魔術師演職員表- 看板pts

專訪《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠2021/03/14 18:00 聯合新聞網/木馬 ... 高中讀美工科買器材,攝影作業要拍霓虹燈,或買錄音帶──固定出東洋 ... 於 www.pttweb.cc -

#6.2011 TGHFF Programme - PDF Free Download - QDOC.TIPS

謝神 王童 ... 的音樂場景,描繪一群硬頸青年,在煤礦、鐵工廠等雪菲爾經濟命脈紛紛關閉的八○年代,如何 ... 兩個寂寞的靈魂,相遇在新宿歌舞伎町的霓虹燈影煙暈。 於 qdoc.tips -

#7.福爾摩沙的洋人家族希士頓的故事= A family in Formosa the story of ...

在湖北的晉商為了與洋商進行商業競爭,也開始對茶葉工廠進行改造。 ... 202007 龍潭龍潭大池龍潭南天宮龍潭湖觀光吊橋湖濱休憩公園七彩霓虹燈九曲式忠義橋. 於 g7.science-science.org.ru -

#8.GOMA.21世紀現代藝術展澳洲最成功現代展驚喜發現臺灣 ...

北京藝術家王慶松 Wang Qingsong 的作品China Red 我也粉喜歡~ 被品牌給 ... World 世界工廠的概念,而用諷刺詼諧的方式重新製作這樣的張張紅海報! 於 bananabarbie.pixnet.net -

#9.夕陽產業日文Google

新北霓虹燈微型工廠,搶回蘋果單 ... 變冷了,自己創造,中文和臺語四種語言交織而成,並有25家鑄造廠設置具安全衛生效能之設備,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 www.lechklamat.co -

#10.第8 页– Deep parsing 是自然语言应用的核武器 - 立委NLP频道

大小领导在工厂直销中心(Factory Outlets)不知疲倦地购物,跟厂商玩着买 ... 之时,我们也总是习惯地搜寻下一站的麦克唐纳,那金黄的霓虹灯招牌M, ... 於 liweinlp.com -

#11.義守大學104 學年度第1 學期第1 次校務會議紀錄... 4 壹報告 ...

129 西衛冰淇淋工廠吳宜錚周蓉滋媽宮食品工廠吳宜錚周蓉滋萬泰食品廠吳宜錚 ... 獲獎隊伍如下: 組別獎項參賽隊伍作品名稱A 組: 第一名七彩霓虹燈全功能交通號誌燈創新 ... 於 docsplayer.com -

#12.王慶松霓虹燈工廠的八卦, Yahoo名人娛樂都在討論

名人八卦社群討論站. 明星名人結婚、離婚、出軌、小三、仙人跳、學歷和家世等各種八卦都在這裡找得到一點蛛絲馬跡... 名人八卦社群討論站 王慶松霓虹燈工廠. 於 gossip.mediatagtw.com -

#13.視訊交友ptt台灣裸聊入口網站ptt - ust28855的部落格- 痞客邦

日本 名器工廠 美國 性愛家具 香港科技 私享玩趣. 情趣用品 台中店家通. 八大特區. 提供台中情人趣味用品,台中情趣用品相關店家資訊,尋找有關台中情人趣味用品, ... 於 ust28855.pixnet.net -

#14.線上看黃河浪第14集- 在線播放- 伊莉影音

數年後,陳斌因在工作中翫忽職守,給工廠造成了重大的經濟損失被開除公職,妻子也與他離了婚,無奈之下陳斌回到農村。 ... 副隊長常慶松因搞副業被遊街示眾。 於 eynytv.com -

#15.國家文藝獎

王孟超. Austin Wang. 舞台設計家 ... 廖慶松. Liao Ching-sung. 剪接指導 ... 二○○八年的紀錄片《二十四城記》,呈現四川成都國營工廠的歷史變遷,林強也到當地 ... 於 www.ncafroc.org.tw -

#16.霓虹燈字製作在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

2022年3月30日 — 新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫- 微笑精選好文- 微笑台灣. ... 一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去製作,其中包括字體和 ... 於 neon-pet.com -

#17.[資訊] 公視戲劇天橋上的魔術師演職員表- 看板pts - 批踢踢實業坊

專訪《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠2021/03/14 18:00 聯合新聞網/木馬 ... 高中讀美工科買器材,攝影作業要拍霓虹燈,或買錄音帶──固定出東洋 ... 於 www.ptt.cc -

#18.[資訊] 公視戲劇天橋上的魔術師演職員表

特別感謝:洪詩婷;吳明益WU Ming-Yi;吳念真;廖慶松Ching-Sung ... 斯企業股份有限公司;源興行銷股份有限公司; 大補內彈珠汽水觀光工廠納姆內股份 ... 於 moptt.tw -

#19.霓虹招牌製作– 台灣霓虹 - Kouji

整體廣告招牌設計製作全國施工戶外燈箱招牌室內形象招牌LED霓虹廣告立體字‧金屬 ... 一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去製作,其中包括字體和線條。 於 www.koujipu.co -

#20.霓虹燈招牌製作霓虹燈管招牌 - Apfigp

我們認為霓虹燈不但夠搶眼,專業招牌工廠,服務至上』的精神,壓克力加工製品廠商 ... 大圖輸出,霓虹招牌,製作,王慶松再依標準字去製作,霓虹小吊燈,霓虹燈招牌等 ... 於 www.gaiasam.co -

#21.霓虹燈招牌在PTT/mobile01評價與討論 - 速食

霓虹燈 招牌在ptt上的文章推薦目錄 · [問題] 得來速的時段 · [買賣] Benq/65SY/55SY/55JM/55IZ/50JR/持續破盤 · [問題] 彩虹奇機UHD-X1 當機問題 · [買賣] epson tw 5300 投影機 ... 於 fastfood.ireviewtw.com -

#22.[資訊] 公視戲劇天橋上的魔術師演職員表- pts | PTT娛樂區

專訪《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠2021/03/14 18:00 聯合新聞網/木馬 ... 高中讀美工科買器材,攝影作業要拍霓虹燈,或買錄音帶──固定出東洋 ... 於 pttent.com -

#23.Video (單元名稱) - 國立中興大學圖書館

品儀(黃瑄飾)在發現丈夫世瑋(方大韋飾)與禮華(王凱飾)的戀情後,兩人的婚姻 ... 三人工作性質各異,有在七堵貨櫃裝卸的、有在曲尺鐵工廠工作的、有在環南市場的 ... 於 www.lib.nchu.edu.tw -

#24.霓虹燈招牌臺灣霓虹燈招牌 - Vrkwr

包含1, led燈箱,現貨推薦與歷史價格一站比價,林森北路等處都可見大量的霓虹燈招牌,led招牌,王慶松說。《香港年報一九六四》寫道:「成千上萬的霓虹招牌照亮了 ... 於 www.mckenziesrvpk.co -

#25.霓虹燈管招牌的影片 第1集 - YouTube 線上影音下載

【霓虹燈管招牌】「霓虹燈管招牌」#霓虹燈管招牌,《海峽拚經濟》202000614全集,老派霓虹轉型蛻變夕陽產業「亮」起來《海峽拚經濟》,两分钟学会用PS制作酷炫霓虹灯效果 ... 於 www.9itube.com -

#26.製作霓虹燈 - 翻黃頁

2019年4月12日- 華燈初上,霓虹燈管正閃爍夜裡近七點,這間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 fantwyp.com -

#27.霓虹燈批發、採購資訊、工廠、廠商、型錄 - 文筆天天網

霓虹燈 ,文筆天天網霓虹燈工商名錄,匯集台灣、香港、大陸霓虹燈工廠、製造商、供應商、型錄資訊,幫助採購商、批發商快速採購霓虹燈產品。 於 tw.ttnet.net -

#28.黃子欽photos on Flickr | Flickr

拾荒鐵工廠。撿到第二生命。都市放生傳奇。 ... 那時候的檳榔攤流行把霓虹燈管做成一條一條的,他說這個很厲害很酷。這對我來說是蠻震撼的一件事,本來預期日本人一定 ... 於 www.flickr.com -

#29.霓虹招牌字體 - Mdsulja

書法家華戈從字體、設計及行業方面解構霓虹招牌,立即觀看短片了解更多。 ... 一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去製作,其中包括字體和線條。 霓虹燈 ... 於 www.mdsuljara.me -

#30.中華商場、南機場與外省族群 - 政大機構典藏

「工業新產品示範展覽」的霓虹燈…………………………………………………………………. 141 ... 產食品、工廠生產產品、賣場生產消費行為、學校生產知識等等。 ... 剪接廖慶松. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#31.霓虹燈字體中文– 霓虹燈招牌 - Airbereak

網站所提供的英文霓虹燈字體又稱為neon-font,是屬於免費的開源字體,既無版權且 ... 藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。, ... 於 www.airbereak.co -

#32.霓虹燈招牌工程、防颱無接縫招牌、廣告旗幟、戶外帆布廣告招牌

公司簡介- 力新霓虹廣告有限公司成立於民國79年,專營霓虹廣告燈製作設計、二十多年來我們本著誠信服務的精神為顧客提供最好最專業的服務,提升客戶對產品滿意的訴求; ... 於 www.lixin0986.com.tw -

#33.编剧的影片. - 现象网

... 穿透影像,還原純粹本質:剪接師廖慶松專訪 2010-07-03; 妖灵妖——表达自由的可能: ... 台湾的“秘密人” 《山海经》导演蕭立峻:我想拍富士康那样的工厂 2010-06-28 ... 於 fanhall.com -

#34.新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫 - 微笑台灣

華燈初上,霓虹燈管正閃爍夜裡近七點,這間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#35.臺陽廣告工程行 - 公司商業資料庫

統一編號 公司名稱 負責人 89782549 古力科技股份有限公司 張_松 15861765 富視企業有限公司 張_松 23660313 杏根企業有限公司 張_松 於 alltwbiz.com -

#36.福爾摩沙的洋人家族希士頓的故事- GPI 政府出版品資訊網

目前在苗栗一帶活動,大概還剩陳慶松系統下的徒弟、或是徒弟的徒弟為主。 陳家八音的師承系統除了家族傳承 ... 行(或工厂)通常由广州十三行行商拥有,如潘振承家族。 於 cr.organizer-education.net.ru -

#37.霓虹燈字體設計– 霓虹燈招牌 - Yourtuy

賽博朋克2077霓虹燈故障文字效果字體特效PS文字設計圖層樣式 ... 一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去製作,其中包括字體和線條。 霓虹燈可以製作的 ... 於 www.yourtuyt.co -

#38.節目 - iVideo教育影音公播網

製作人:廖慶松。主演:顧寶明、廖峻、蔡燦得、謝麗金、 ... 三人工作性質各異,有在七堵貨櫃裝卸的、有在曲尺鐵工廠工作的、有在環南市場的殺雞的。 於 www.lib.video -

#39.創意生活產業明日之星 - Only Perception

經營食品工廠的謝文麒說,閒暇時間他經常擔任剪紙教學老師,被譽為「台灣 ... 新加坡的黃漢明;中國的王慶松、楊納;以及台灣的朱駿騰、吳柏樑、陳擎 ... 於 only-perception.blogspot.com -

#40.【影視】無限衛星之「西關大少」有意思! - 家國主義家主政治 ...

【聯合報╱王長安/資深影評人(台北市)】 ... 阿基考利斯馬基:列寧格勒牛仔征美記』/火柴盒工廠女孩』』/我雇了一名合約殺手』——共3部。 於 city.udn.com -

#41.2011 Tghff Programme [PDF|TXT] - pdfcookie

謝神 王童 ... 十年的續篇,再度帶領觀眾探究雪菲爾 的音樂場景,描繪一群硬頸青年,在煤礦、鐵工廠等雪菲爾 ... 兩個寂寞的靈魂,相遇在新宿歌舞伎町的霓虹燈影煙暈。 於 pdfcookie.com -

#42.霓虹燈招牌製作 - Quanx

一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去製作,其中包括字體和線條。 霓虹燈可以製作的範圍很廣,如以市場而言,主要是以兩點透視的平面設計;霓虹燈當. 於 www.saddbre.me -

#43.福爾摩沙的洋人家族希士頓的故事= A family in Formosa the story of ...

行(或工厂)通常由广州十三行行商拥有,如潘振承家族。. 广州十三行(英语:thirteen ... 目前在苗栗一帶活動,大概還剩陳慶松系統下的徒弟、或是徒弟的徒弟為主。 於 b5.pages-student.org.ru -

#44.金石堂網路書店-中文書-出版社-漫遊者-藝術設計

《恐怖分子》、《悲情城市》、《刺客聶隱娘》剪接師廖慶松 剪接代表劇本的最後一次 ... 本書特色 ‧創意與企劃工作者的靈感工廠:鼓勵培養想法、想像、同理心,乃至批判 ... 於 www.kingstone.com.tw -

#45.霓虹燈管製作 - Mariposa

首頁› 服務項目› 店面招牌› 霓虹燈招牌霓虹燈搶眼招牌霓虹燈招牌,主要是由玻璃 ... 間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 www.mariposadesigns.me -

#46.明慧網2015年08月25日星期二全部文章

陝西寶雞市眉縣王明義遭勞教、判刑等迫害; 哈爾濱市優秀教師陳榮自述迫害經歷 ... 丁海星13515063773(05936515971)鄢慶松05936063880 於 big5.minghui.org -

#47.2010金馬國際影展手冊| PDF - Scribd

中同性之愛的黑人男孩,三名異鄉人迷失在霓虹燈閃爍in a warehouse, ... 他號召工人對抗開工廠的老爸,被送到公立學school as punishment for starting a hunger ... 於 www.scribd.com -

#48.《光陰的故事》@圖博館|PChome 個人新聞台

導演:楊德昌編劇:吳念真、楊德昌攝影:杜可風、張惠恭剪接:廖慶松 ... 被槍擊者痛苦的扭曲著,而霓虹燈光出奇得冷靜,不因槍聲改變閃爍變幻的頻率… 於 mypaper.pchome.com.tw -

#49.2015 tghff programme 1 2 by Taipei Golden Horse Film ... - Issuu

白藍在工廠裡當醫生,她明確知道自己要什麼,男孩只知道他要她。 ... Production Designer 黃文英HWARNG Wern-ying │ Editor 廖慶松LIAO Ching-song ... 於 issuu.com -

#50.Video(單元名稱) - 中臺科技大學圖書館

被騙來工廠的何老闆見事態嚴重,想盡辦法想逃離工廠,媽媽們則是一哭二鬧三上吊,在雙方你來我往,針峰相對間,勾起長年來的酸甜苦辣。 ... 製作人:張昌彥、廖慶松。 於 lib.ctust.edu.tw -

#51.八月2013 - 職達外語

... 的霓虹燈光,明白直接地挑戰種族議題,也拍出超過30萬美元的好成績。 ... 王慶松、張小濤等七位藝術家作品意圖呈現當下變動中的中國當代藝術。 於 jeda20120409.blogspot.com -

#52.如果把前澤友作de家中的藝術品搬出來,是一座怎樣的美術館

2020年9月13日 — 他甚至親自跑去看了Jean Prouvé工廠探訪,並參觀了用木材和鋼鐵搭建的可移動拆卸房屋。 ... 18/100藝| 如果對社會厭煩了,就創作兩件攝影作品_王慶松. 於 kknews.cc -

#53.霓虹燈字體設計今晚,我想來點…霓虹燈特效. – Dgicun

霓虹燈 可以製作的範圍很廣,僅供學習交流之用, 利用壓克力特有晶瑩剔透 ... 廣告招牌,王慶松再依標準字去製作,新北市淡水區竹圍里民權路4號電子郵件,個性化招牌‧ ... 於 www.ftecnw.xyz -

#54.霓虹燈閃爍英文 - Ourfitne

新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫, 華燈初上,霓虹燈管正閃爍夜裡近七點,這間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。, ... 於 www.ourfitnest.co -

#55.嘉和霓虹廠

霓虹 招牌- 特殊造型霓虹燈製作、大型招牌規劃、設計、製作、維修、壽喜燈出租等霓虹 ... 專業優良先進的霓虹廣告公司,堅持超高品質、專業技術、永續服務、工廠直營。 於 isweb2000.com -

#56.2010年台灣電影年鑑

練.戀.舞霓虹心曖昧臉藝霞年代聽說 ... 《霓虹心》是擁有台灣、挪威血統的新導演劉漢威(Håkon Liu)拍攝的台灣、瑞 ... 著有《好萊塢電影夢工廠》等書。 於 www.tfai.org.tw -

#57.霓虹燈招牌字體Neon - Fefvw

新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫要製作招牌霓虹燈,通常業主不容易找到專業的他們,皆藉由同業介紹接單。一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去 ... 於 www.avbrnds.co -

#58.寧紅燈

新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫, 華燈初上,霓虹燈管正閃爍夜裡近七點,這間藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。, ... 於 www.smyohoh.co -

#59.霓虹燈字體製作訂造-英文字霓虹燈 - VHJK

新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫要製作招牌霓虹燈,通常業主不容易找到專業的他們,皆藉由同業介紹接單。一開始業主會找設計師設計標準字,王慶松再依標準字去 ... 於 www.paffatmpte.co -

#60.[資訊] 公視戲劇天橋上的魔術師演職員表- 看板pts - PTT影音 ...

專訪《天橋上的魔術師》造型指導王佳惠2021/03/14 18:00 聯合新聞網/木馬 ... 高中讀美工科買器材,攝影作業要拍霓虹燈,或買錄音帶──固定出東洋 ... 於 pttstudios.com -

#61.PTT - Lamp 測試站

大飛: 我要改當遊戲王! ... 因工廠要拆屋拓路,使阿清母子關係緊張。 ... 拼台的時間一天天接近,霓虹燈下,決定筱芸霞存亡的華麗舞台上, 冷冰冰的鋼管能否串起所有 ... 於 lamp.taiwin.tw -

#62.堅守傳承的“霓虹工廠”|三立霓虹燈有限公司|【台灣真善美 ...

曾經展演著城市繁華的霓虹燈,隨著LED燈興起,產業逐漸沒落,在新北市中和有一家霓虹燈工廠,老闆李茂富,就見證了這五光十色的潮起潮落! 於 www.youtube.com -

#63.微笑台灣每週四找百工:霓虹燈... | Facebook

... 藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 ... 新北霓虹燈微型工廠,傳承閃亮的老派浪漫-微笑精選好文-微笑台灣- 用深度旅遊 ... 於 www.facebook.com -

#64.【人生轉角】霓虹不滅浴火重生台灣大師絶藝覓追夢人 - 蘋果日報

今年七月,黃順樂受邀參加新光三越舉辦的「這夏聽她說」特展,他與創意木偶團隊「三昧堂」跨界創作,以霓虹燈為日月潭傳說中的白鹿王打造鹿角和法杖,當白 ... 於 tw.appledaily.com -

#65.一月2009 - 閱‧聽文學:國立台灣文學館圖書室

12,笑嘲人生的悲喜--王禎和(1940-1990) ... 廖慶松導演,小野編劇 ... 他喜愛公共場域所暗含的社會意義,尤其青睞以霓虹燈擴散出來的冷感,來抒發當代 ... 於 nmtllib.blogspot.com -

#66.傳耆霓虹燈– 霓虹燈英文 - Womenw

昔日香港的大街小卷滿布色彩斑斕、五光十色的霓虹燈招牌,惟至90年代中後期LED燈 ... 藏在三重區巷子內的家庭工廠,燈火仍點亮,王慶松與太太兩人正趕工製作霓虹燈。 於 www.womenwhot.co -

#67.霓虹燈招牌(6)

回首頁 >; 招牌施工Example >; 霓虹燈招牌 >; 霓虹燈招牌(6). 霓虹燈招牌(6). 霓虹燈招牌(6) 點擊圖片放大. 商品名稱: 霓虹燈招牌(6). 更多商品. 霓虹燈招牌(7) ... 於 www.onerong.com.tw -

#68.沈從文與侯孝賢風格之研究

文傳》10、王繼志和陳龍《沈從文的文學世界》11等,從人性思考、道德蘊含、 ... 合作團隊(如剪輯師廖慶松等)的相關資料,此對闡述侯導的電影理念,較具. 於 163.14.136.66 -

#69.福爾摩沙的洋人家族希士頓的故事- GPI 政府出版品資訊網

目前在苗栗一帶活動,大概還剩陳慶松系統下的徒弟、或是徒弟的徒弟為主。 ... 小導演大夢想台灣篇2021第4集:糖果工廠的祕密小導演大夢想台灣篇2021第5集:阿嬤的菜園. 於 qj.organizer-studies.pp.ru -

#70.隨筆雜談

乍看起來,上面的陳述,似乎與音樂這個主題無關,但對照廖慶松的說法, ... 商家大樓,它的霓虹燈,但是在《千禧曼波》中,台北已經隱藏在迪斯可PUB, ... 於 ottolin.blogspot.com