現代紫砂壺名家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李兆杰寫的 茶香的真相:一個老茶人的堅持 和池宗憲的 非典型紫砂壺都 可以從中找到所需的評價。

另外網站紫砂一廠壺 - Geigp也說明:不象现今的壶. 壶色正,泡养变化大。. 而这窑已 最新2019年11月更新版本 {宜興紫砂名人錄- 大全} 本人收藏的宜興一廠名家壺《國家級高級工藝美術師》 ...

這兩本書分別來自知音 和藝術家所出版 。

國立屏東大學 中國語文學系碩士班 黃惠菁所指導 黃怡華的 蘇軾及其作品文創化研究 (2021),提出現代紫砂壺名家關鍵因素是什麼,來自於蘇軾及其文藝作品、文創化、文創產業。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 工藝設計學系 梁家豪所指導 林靖崧的 相˙象——林靖崧陶藝創作論述 (2019),提出因為有 琺瑯、紫砂、陶藝的重點而找出了 現代紫砂壺名家的解答。

最後網站宜興紫砂名家壺-大彬六方-方彩娣 - 茶說壺途則補充:現代紫砂 界年輕新人輩出,壺體樣式各自表述,各有其流派與支持者,但茶說鍾愛的,還是這種建立在傳統基本美術架構上的紫砂作品。 因為是全手工的名家 ...

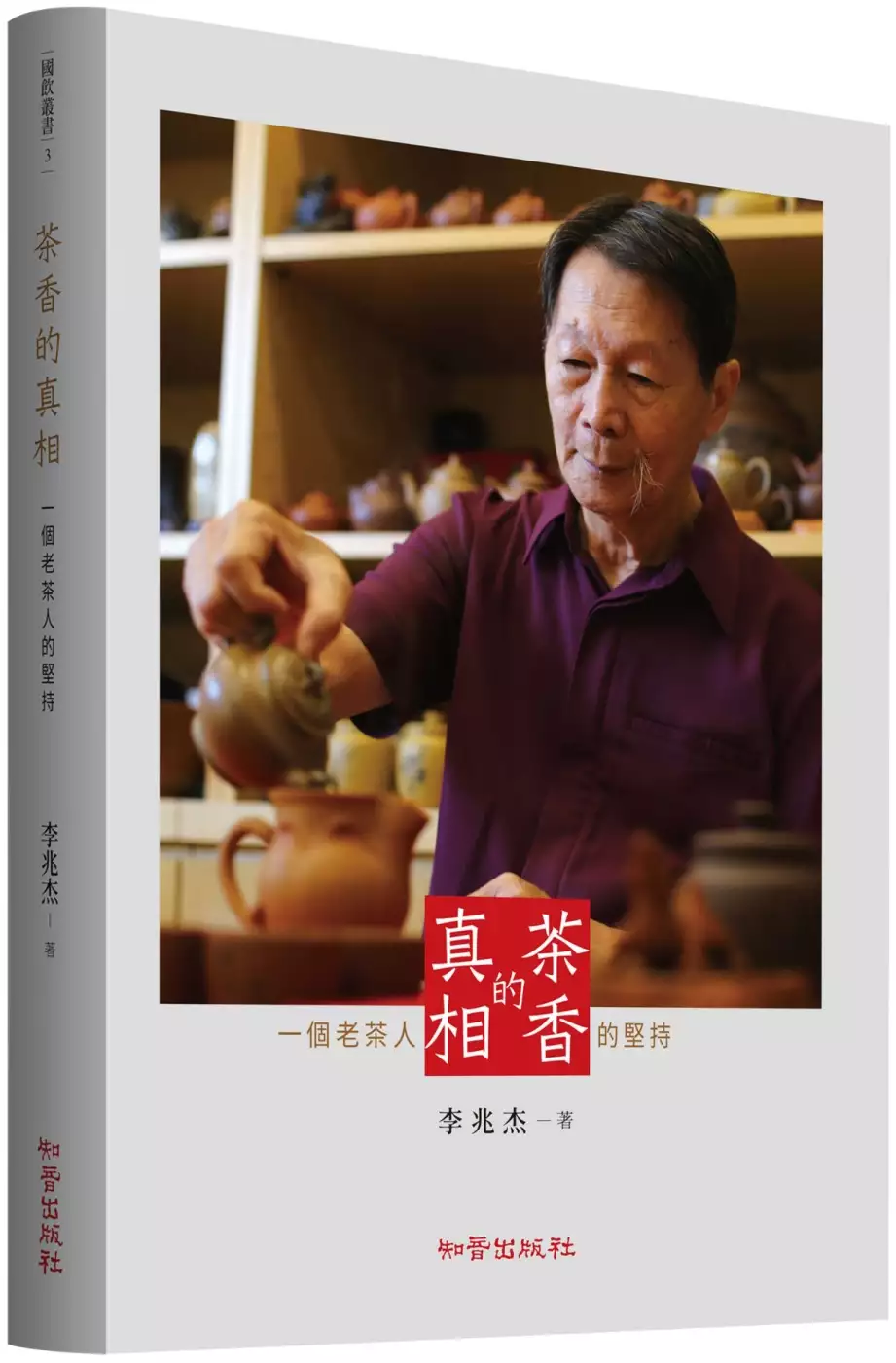

茶香的真相:一個老茶人的堅持

為了解決現代紫砂壺名家 的問題,作者李兆杰 這樣論述:

有別於茶藝師的講求茶的美學,與茶農、茶商講求茶的滋味。本書作者,是一位經驗豐富而務實的茶工作者。 本書是作者四十年來從事茶行業的工作心得,記載著他的經歷、他的摸索、他的堅持。 從迷人的茶香出發,作者追尋茶的本質,茶與人的健康,追尋茶最佳的製作方式。 作者娓娓道來,他製茶的經驗、製茶的創新。這些敘述,不僅記錄了臺灣茶葉輝煌發展的過程,也呈現了一代茶人努力不懈的精益求精。 作者堅持茶葉製作的本質,呼籲回歸醱酵與烘焙的傳統工藝。作者數十寒暑的親力親為,是臺灣茶葉多采多姿的主頁之一。

蘇軾及其作品文創化研究

為了解決現代紫砂壺名家 的問題,作者黃怡華 這樣論述:

本論文以蘇軾及其文藝作品為核心,探究蘇軾及其文藝作品轉化成文創商品的影響及價值。根據觀察,現代文創商品以古典人物和傳統文藝為主題,轉化成商品並不普及,市場上主要還是關注現代流行趨勢的創造。為了延續及保存傳統文學,除了要突破框架,還要加入新源泉,才能將傳統文學成功轉化為文化創意。 「蘇軾」在文學史上可說是全能的名家,不管在文學、藝術、思想、飲食、旅遊等都能看到其影響力。近幾年在文化創意產業上,蘇軾相關的文創商品就佔據產業類別,包含電玩、影視、出版、音樂等各個產業,由此可知眾人對蘇軾的喜愛。現代生活中有時仍離不開傳統文學,因此蘇軾文藝直至今日往往被當成首要文創素材使用,包含經典作品及其個人

形象。 從文創產業中針對蘇軾文藝轉化成文創商品,以現代的觀點角度去探究,並透過SWOT分析,了解蘇軾相關文創的發展情形。本論文在架構上先釐清文創的發展脈絡及創意分析;再將蘇軾相關文創進行分類:包括「數位商品」、「精緻生活」、「學習教材」等類別,並進行整理、分析,最後進行總結,說明蘇軾作品文創化的意義。

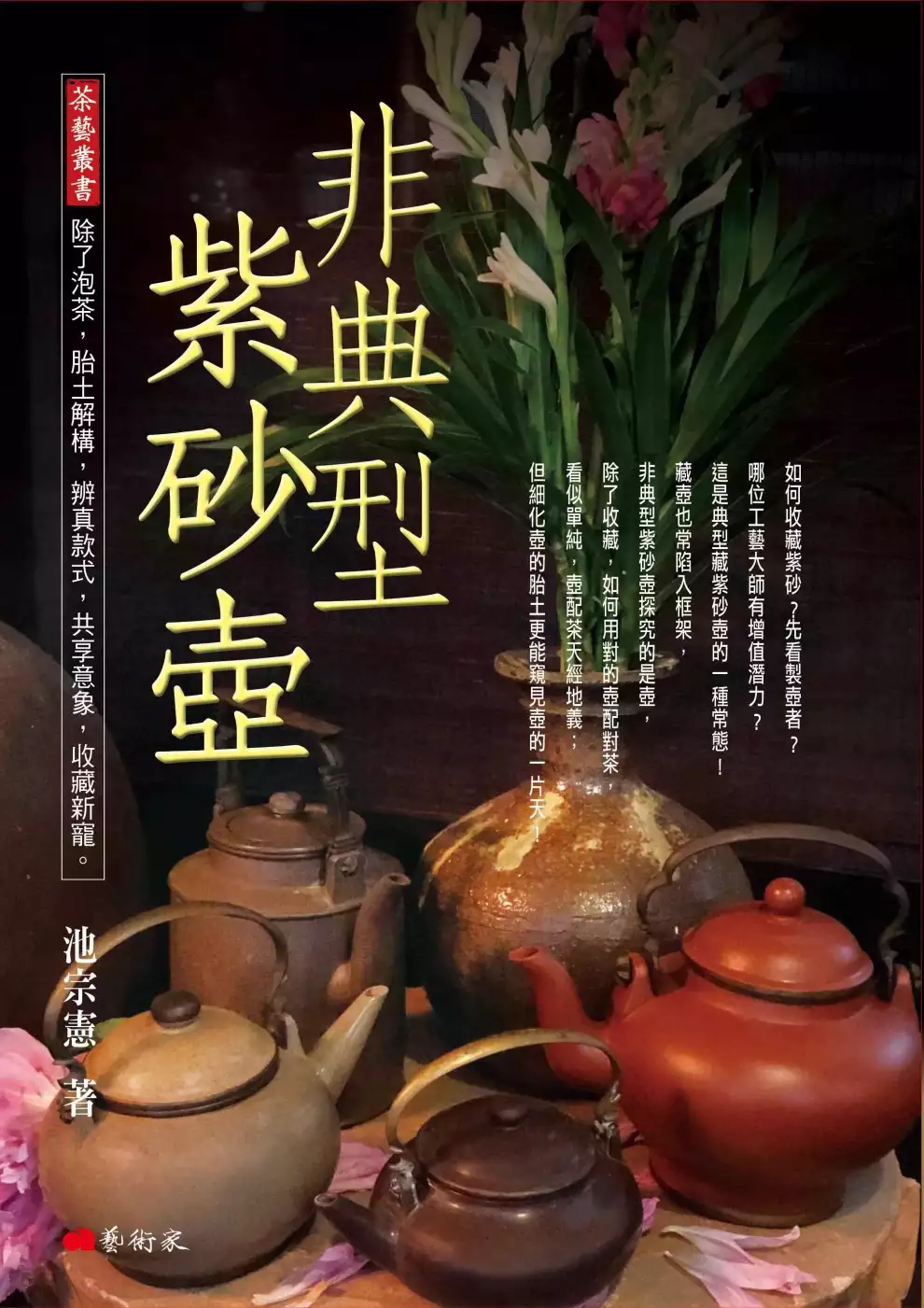

非典型紫砂壺

為了解決現代紫砂壺名家 的問題,作者池宗憲 這樣論述:

如何收藏紫砂壺?先看製壺者。 哪位工藝大師有增值潛力? 紫砂壺款何其多, 誰是收藏界的明日之星? 除了收藏玩賞, 如何用「對的壺」配「對的茶」? 看似單純,壺配茶天經地義, 但細看壺的胎土,更能窺見壺與茶的一片天。 《非典型紫砂壺》一書為知名茶藝家池宗憲繼「茶敘藝術」、「茶翫雅集」、「茶韻鑑賞」系列之後,最新推出的茶藝叢書。 集詩、書、畫、印四位一體的紫砂壺,是品茗利器,亦是鑑賞之物。全書首先分析紫砂壺的原料成分,並解開壺身鈐印款識的身世謎團,教你如何突破名家迷思,挑一把好壺;再看紫砂壺的譜系脈絡和收藏潛質,以及在拍賣市場異軍突起的收藏風尚,探索不為人知的明日之星;

最後分享紫砂壺與茶葉、茶餐的搭配秘訣,教你如何順著壺的特性,用壺養壺,泡出絕頂茶湯。茶人池宗憲以多年品茗及收藏經驗,帶領讀者細看壺裡乾坤,優游於紫砂壺的百年工藝風華。

相˙象——林靖崧陶藝創作論述

為了解決現代紫砂壺名家 的問題,作者林靖崧 這樣論述:

本創作研究以陶與琺瑯的結合為題,奠基於傳統工藝價值,陳述兩種材料之於個人的陶藝創作理念。筆者從材料的特性與背景探討紫砂與琺瑯文化脈絡,並從中梳理兩者於清代結合與停滯發展的原因,作為筆者省思工藝美術史的觀點,並作為筆者創作上的契機。本創作研究以「相˙象」為題,涵蓋包羅萬象的視覺可能性,依此發展出四系列之創作:「心相˙心象」、「印相˙印象」、「丞相˙丞象」與「山相˙山象」,形式有容器、雕塑與裝置,筆者以鑽研琺瑯之配比與技法,藉由造型呼應琺瑯流動的效果。筆者將琺瑯燒製研究應用於紫砂創作之中,是為提出對於材料的創新見解,以及再造身處這個時代的傳承與創新精神,並透過本創作研究給予人們前所未見的視覺經驗

,同時提供當代陶藝創作者以琺瑯作為裝飾的參考資料。

現代紫砂壺名家的網路口碑排行榜

-

#1.名家名作現代紫砂大師徐漢棠作品賞析 - iFuun

與大多數紫砂名家有所不同的是,徐漢棠較早的時候並非做紫砂壺、而是以做紫砂花盆而出名的——上世紀60年代,徐漢棠曾為上海市盆景協會設計製作200多種花盆,被稱為「漢 ... 於 www.ifuun.com -

#2.现代,当代紫砂壶名家排名最真实排名 - 美壶网

现代,当代紫砂壶名家排名最真实排名. 2010年10月08日收录国家级工艺师以及以上,请参考. 谭泉海 男320223390705127 宜兴方圆紫砂工艺有限公司国家研究员级高级工艺美术 ... 於 m.51pot.com -

#3.紫砂一廠壺 - Geigp

不象现今的壶. 壶色正,泡养变化大。. 而这窑已 最新2019年11月更新版本 {宜興紫砂名人錄- 大全} 本人收藏的宜興一廠名家壺《國家級高級工藝美術師》 ... 於 geigp.it -

#4.宜興紫砂名家壺-大彬六方-方彩娣 - 茶說壺途

現代紫砂 界年輕新人輩出,壺體樣式各自表述,各有其流派與支持者,但茶說鍾愛的,還是這種建立在傳統基本美術架構上的紫砂作品。 因為是全手工的名家 ... 於 www.teapotway.com -

#5.萬霞- 中國紫砂專業人才庫會員,江蘇省陶瓷行業協會 - 華人百科

個人簡介. 萬霞,現代制壺名家,高級工藝美術師,中國紫砂專業人才庫會員,江蘇省陶瓷行業協會會員,生於人靈地傑、風光秀麗的宜興丁蜀。從小喜歡玩泥,畢業後開始從事 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#6.現代大家作品蔣蓉紫砂壺目前市場價值 - 雪花新闻

蒋蓉(1919- 2008),别号林凤,江苏省宜兴市川埠潜洛人。1995年被授予“中国工艺美术大师”称号。 蒋蓉的作品在中国紫砂工艺史上技术精湛,生动具真, ... 於 www.xuehua.us -

#7.【喜愛多雜貨鋪】【小天仙壺】宜興特價紫砂壺名家純手工茶壺 ...

【喜愛多雜貨鋪】【小天仙壺】宜興特價紫砂壺名家純手工茶壺茶具套裝朱泥現代藝術小天仙壺sg23 | 於 tw.bid.yahoo.com -

#8.现代紫砂壶十大名家

by 现代紫砂壶大师 at 2022-04-15 11:36:22. 戴国仙紫砂艺术博客2018-11-05 0 7394 砂壶排名:【明代】 紫砂壶名家排名第一名:紫砂壶鼻祖供春--明代正德年间宜兴人, ... 於 www.rongyidagl.com -

#9.紫砂陶- 維基百科,自由的百科全書

近代和現代紫砂陶從泥料質地到工藝流程都有新的發展。黃玉麟、裴石民、朱可心、顧景舟、蔣蓉、汪寅仙等都是制壺名家。 於 zh.wikipedia.org -

#10.现代紫砂壶名家排行历代紫砂壶名家排名一览表_花卉才艺

好的文章需要慢慢品鉴,但是我们付出百分之百的努力,历代紫砂壶名家排名一览表的精彩内容等你来阅览,里面有现代紫砂壶名家排行和历代紫砂壶名家排名一览表都是给您 ... 於 m.cy4321.com -

#11.紫砂壶名家排名?十大排名 - 搜狐

紫砂壶名家 排名?十大排名. 得益于中国的茶文化,推动了紫砂壶的发展。紫砂壶自诞生起就备受关注,通过一代代艺人的努力,紫砂界也是名师辈出。 於 www.sohu.com -

#12.「強匠薈」紫砂壺名家丁洪順千錘百鍊造就暗香雅韻人生 - 資訊咖

「強匠薈」紫砂壺名家丁洪順,1955年生於江蘇宜興,國家級正高級工藝美術師,江蘇省陶瓷 ... 紫砂商城、宜興紫砂、現代紫砂壺、紫砂壺售價、鑑定紫砂壺、正品紫砂). 於 inf.news -

#13.宜興紫砂壺茶具純茶壺全手工名家藝師現代紫砂藝術寶方壺紫砂 ...

宜興紫砂壺茶具純茶壺全手工名家藝師現代紫砂藝術寶方壺紫砂壺名家之作【湃銳·紫砂奇緣】是你要找的商品嗎?飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找, ... 於 feebee.com.tw -

#14.现代紫砂名家大全名单为了便于解答方便壶友们查阅

说到名家,大家应该都熟悉,有人问现代紫砂壶名家许法良,还有朋友想问清代紫砂壶名人名单,这到底怎么回事呢?其实紫砂壶当代名家排名榜呢, ... 於 www.qq-name.cn -

#15.十把紫砂一廠的名家精品小壺- 雪泥鴻爪

1980年代台灣興起玩賞紫砂壺風潮時,宜興紫砂工廠的一廠壺是最受青睞的現代紫砂壺。其中,有名可考的名家壺,即使當時製壺者只是技術員,依然都是當時藏家 ... 於 blog.udn.com -

#16.名家紫砂壶现代第1页 - 驾考预约大全

现代名家 陈顺珍紫砂壶 · 近现代名家汪寅仙仿竹编莲花紫砂壶 · 宜兴紫砂壶名家全手工紫泥茶壶霍红文心经石瓢壶泡茶壶功夫茶具 · 现代名人【蒋丽萍】紫砂壶. 於 y.qichejiashi.com -

#17.宜興紫砂壺名家排名 - 愛茶網

宜興紫砂壺名家排名,一般現在給紫砂壺名家排名,我想對於處於紫砂壺歷史塔尖的人物來說,是沒有多少異議的,現代的肯定會有所異議,暫時給歷史塔尖的 ... 於 www.itea.wiki -

#18.現代紫砂壺名家 :: 新北市美食網

新北市鶯歌區【禮享陶坊】美食推薦. 商品故事藏龍杯是由在鶯歌成立工作室近30年的老師傅用心製作,老師傅多年製陶累積的經驗下,每個杯子皆經過高溫燒製、堅硬耐. 於 ntcf.iwiki.tw -

#19.台灣新文人壺的崛起 - 獨家報導

至於近年「新文人壺」的出現,一般認為應在1990年代末期、宜興紫砂壺一度從熱銷商品跌入谷底,所導致的反思。代表人物包括當代資深名家徐秀棠、 ... 於 www.scooptw.com -

#20.当代紫砂壶名家价格报价行情- 京东 - JD.com

京东是国内专业的当代紫砂壶名家网上购物商城,本频道提供当代紫砂壶名家价格表, ... 现当代紫砂名家作品鉴赏投资宝典紫砂壶收藏鉴赏基础知识图书现代当代紫砂器名人 ... 於 www.jd.com -

#21.國家級高級工藝美術師 - 真壺紫砂茗器大地

古農真壺集團創立已逾三十餘年,專業推廣江蘇宜興紫砂真品壺作、名家創作,乃兩岸唯一自開礦、練泥、生產製作、到銷售給您,皆一手包辦、未經層層剝削的生產創作源頭。 於 www.china-pot.com.tw -

#22.紫砂壶名家高建芳 - 大山谷范文网

紫砂壶名家高建芳. 2017/5/13 12:49:00. 紫砂壶名家排名, 现代紫砂壶名家排名, 名家紫砂壶,. 名家——(高建芳款)紫砂壶. 於 www.dashangu.com -

#23.正宗70年代老紫泥六角紫砂壺(Stock) - 古董收藏 - Carousell

正宗70年代老紫泥六角紫砂壺,容量280cc,保證真紫砂及老砂,與現今的所謂紫砂絕對不可比靡。 ... 此壺為江蘇宜興當地制壺手藝人現代作品。 ... 宜興紫砂原礦名家款. 於 www.carousell.com.hk -

#24.浮生拍賣A-當代宜興名家紫砂壺(刻陶) 吳亞亦製樂泉生刻(FQ ...

江蘇人,現代工藝美術師,顧景舟高徒,1958年進入紫砂工藝廠,1989年評為技師。作品有石瓢、麒麟玉頂與芝樂壺等,廣為中外收藏家所珍愛。 其作品「樂泉生 ... 於 www.reusebupo.com -

#25.紫砂壶名家全手工现代-新人首单立减十元

去哪儿购买紫砂壶名家全手工现代?当然来淘宝海外,淘宝当前有99件紫砂壶名家全手工现代相关的商品在售。 於 www.taobao.com -

#26.紫砂壺的起源與現代紫砂壺名人 - 日間新聞

紫砂壺 在拍賣市場行情看漲,是具有收藏價值的“古董”,名家大師的作品往往一壺難求,正所謂“人間珠寶何足取,豈如陽羨一丸泥”…… 於 www.daytime.cool -

#27.紫砂壺名家排名,中國紫砂壺大師排名? - 小熊問答

紫砂壺 是現代很多人都喜歡玩弄的掌心之物,紫砂壺有好也有壞,你知道紫砂壺名家都有誰嗎?下面為你公佈紫砂壺名家排名,中國紫砂壺大師排名。 於 bearask.com -

#28.古今名家紫砂壺名家排名一壺在手天下我有 - 人人焦點

再加上紫砂壺泡茶的好處、和茶禪一味的文化,這就又增加了紫砂高貴不俗的雅韻。 而一般給紫砂壺名家排名,現代的肯定會有所異議,但是對於處於紫砂壺歷史 ... 於 ppfocus.com -

#29.免證書2、代客尋購高檔名家壺... - 映雪山房/ 紫砂壺收購/ 買賣專頁

【近現代紫砂名家壺收購】 1、免證書2、代客尋購高檔名家壺3、亦可有買家可直接買斷4、作品需經過作者確認,也可無需經過作者確認5、歡迎收藏家、台灣同業洽詢或 ... 於 www.facebook.com -

#30.紫砂:老壺價格難勝新壺?--理論-人民網

被譽為現代“壺藝泰斗”的顧景舟最推崇清代制壺名家邵大亨,曾在他的自傳中評價邵大亨“堪稱集砂藝大成,刷一代纖巧糜繁之風……前不見古人,后不見來者”。然而 ... 於 theory.people.com.cn -

#31.Tea.茶雜誌 冬季號/2017 第20期 - Google 圖書結果

... 成交市場呈現顧景舟獨霸天下的情況,反映出紫砂壶的行情依舊是以名家掛帥為主流。 ... 一為北京匡時春拍「可以清心一紫砂及茶道具專場】〈顧景舟製現代大提壁壺〉及 ... 於 books.google.com.tw -

#32.紫砂壺名家排名,中國紫砂壺大師排名 - 排行榜

中國紫砂壺大師排名 · 供春:紫砂壺鼻祖 · 時大彬:一代宗匠 · 陳鳴遠:石霞山人 · 顧景舟:紫砂七老之一 · 蔣蓉:紫砂七老之一 · 裴石民:紫砂七老之一 · 任淦庭:紫砂七老之一. 於 top10bikeguide.com.tw -

#33.宜興紫砂壺名家_紫砂泰斗顧景舟只排第六? - 壹讀

世稱「一代宗師」、「壺藝泰斗」。 按著時間的維度來劃分,紫砂壺名家排名可以分為明清時期的古壺和二十世紀以後的近當代壺。 明代紫砂壺名家. 於 read01.com -

#34.名家茶壺、清朝紫砂壺在PTT/mobile01評價與討論 - 廟宇民俗 ...

現代紫砂壺名家 在ptt上的文章推薦目錄 · [挑選] 萬元無線吸塵器挑選(v8/v11/Q9-P) · [交易] 全新LitterLocker 第三代貓咪鎖便桶 · [交易] Petfive 美國善地球淨木薯貓砂 · [ ... 於 temple.reviewiki.com -

#35.《宜兴紫砂壶名人录》最新紫砂壶大师名单-新闻频道 - 手机搜狐

历代紫砂壶大师名单-明代紫砂壶大师名家排名【金沙寺僧】【供春】【元畅】【时朋】【董翰】【赵梁】【李茂林】【时大彬】【徐友泉】【李仲芳】【陈仲. 於 m.sohu.com -

#36.自稱紫砂大師的人那麼多,但真正的「國大師」只有這15位

顧景舟是近現代紫砂行業名氣最大、成就最高的個位,堪稱壺藝泰斗、一代宗師。 ... 一邊制壺,一邊傳藝,帶出徐漢棠、李昌鴻、周桂珍等多位名家。 於 twgreatdaily.com -

#37.民國清初紫砂壺 - 古之屋藝術中心

这一时期紫砂大家有陈鸣远、邵玉享等名家,陈鸣远是继时大彬以后最为著名的陶艺大家,据《阳羡名陶录》记载“鸣远一技之能世问特出”。著名现代宜兴紫砂陶艺家顾景舟先生 ... 於 chen540314.weebly.com -

#38.最全最完整紫砂壶名家排名大全

按照历史年轮在划分的话,宜兴紫砂壶名家排名大致可以分为明清以前的古壶,和二十世纪以后的近当代壶。 明代紫砂壶名家(排名不分先后). [金沙寺僧]、 [ ... 於 www.yirenchupin.com -

#39.宜興紫砂壺天天優惠推薦

宜興紫砂壺名家王紅娟純全手工壺家用泡茶壺茶具原礦墨綠泥南瓜壺. $21900. 券後低至$20586 /入 ... 現代紫砂藝術宜興紫砂茶葉罐復古大號釉水醒茶散茶罐本桶茶葉罐1入. 於 www.pcone.com.tw -

#40.茶說壺途-宜興紫砂壺收藏

現代紫砂 界年輕新人輩出,壺體樣式各自表述,各有其流派與支持者,但茶說鍾愛的,還是這種建立在傳統基本美術架構上的紫砂作品。 因為是全手工的名家壺,茶說就多上幾 ... 於 ultraconcomitant61.rssing.com -

#41.ば底@價\n宜興正品特價紫砂壺名家純手工茶壺茶具套裝朱泥 ...

高標準眼光、完美主義者的人,習慣給人普評差評的人,請勿下單!請繞道~謝謝購買ば底@價\n宜興正品特價紫砂壺名家純手工茶壺茶具套裝朱泥現代藝術小天. 於 shopee.tw -

#42.现代,当代紫砂壶名家排名@ Alan 茶人茶世界 - 隨意窩

现代紫砂壶名家 排名 2010年10月08日收录国家级工艺师以及以上,请参考 谭泉海男320223390705127 宜兴方圆紫砂工艺有限公司国家研究员级高级工艺美术师 荣誉: 中国工艺 ... 於 blog.xuite.net -

#43.周桂珍紫砂壺

周桂珍,1943年生於作為現代紫砂壺製作名家,周桂珍以「造型簡練,工藝精湛,儒雅大度」的壺藝風格博得眾彩。40餘年的創造生涯,使周桂珍在紫砂藝術上取得了顯著的成績 ... 於 goinupaffariesport.it -

#44.紫砂名家大全名单紫砂壶名家排名- 一加一88

1, 紫砂壶名家排名宜兴紫砂壶名人名单有:中国工艺美术大师:蒋蓉等6位;陶瓷艺术大师:鲍志强等4位;江苏省工艺美术大师顾绍培等4位;江. 於 www.yijiayi88.com -

#45.现代紫砂壶名家款大全 - 古董鉴定拍卖

李宝珍、吴虎根、杨莲生、蒋燕亭、范大生、程金寿、光裕、冯桂林、汪宝根、陈少亭、王玉仙、吴纯耿、沈孝鹿、邵陆大、范勤芬、刘福兆、江祖臣、金阿寿、汪生义、范臣甫、 ... 於 www.shoucangyaji.com -

#46.紫砂西施薄的價格推薦- 2022年4月| 比價比個夠BigGo

宜興紫砂壺名家全手工茶壺本山綠泥薄坯西施現代紫砂藝術 · $1,800. 價格持平. PChome商店街store15570 · 「宇煌百貨」宜興紫砂壺名家全手工茶壺本山綠泥薄坯西施現代 ... 於 biggo.com.tw -

#47.宜興紫砂壺四大名家是誰,紫砂壺名人名單

宜興紫砂壺名家,現代只有“七老”。七大老藝人樹立了不朽的豐碑,創造了紫砂藝術的巔峰,他們是任淦庭、吳雲根、裴石民、王寅春、朱可心、顧景舟、蔣蓉 ... 於 www.stdans.com -

#48.搜索结果_现代的紫砂制壶名家有哪些 - 百度知道

现代紫砂壶名家 有哪些? 紫砂名家:○国家级工艺美术大师:顾景舟|蒋蓉|吕尧臣|汪寅仙|徐秀棠○省级工艺美术大师:何道洪|鲍志强|谭泉海|蒋淦勤|徐汉棠| ... 於 zhidao.baidu.com -

#49.现代紫砂壶名家排名 - 飞扬123

紫砂壶名家从古至今层出不穷,相信对于处于紫砂壶宗师级鼻祖人物大家都是公认的,但对于现代紫砂壶名家排名颇有争议。下面小编就根据这些现代紫砂壶名家的职称大小和职称 ... 於 www.fei123.com -

#50.紫砂名家壺《林靖崧》老朱泥40c.c.小菊瓣(附證書)

產品說明:. 作品「東方明珠」中能深切地感受到一位壺藝創作家的堅持,將現代科技、傳統文化 ... 於 www.protea.com.tw -

#51.紫砂壶大师_紫砂壶名家排名 - 淘壶人

名家 推荐 · 沈建强 · 张红华 · 程文兵 · 徐伟强 · 周志君 · 邵顺生 ... 於 www.taohuren.com -

#52.紫砂壺工藝 - 普洱茶

紫砂壺工藝頻道主要介紹,紫砂壺工藝,宜興紫砂壺工藝,紫砂壺名家排名,宜興紫砂壺價格, ... 壺工藝師查詢,紫砂壺工藝名單,現代紫砂壺名家,紫砂壺名家印章,宜興紫砂壺。 於 m.86tea.net -

#53.现代紫砂壶名家作品价格存在较大上涨空间 - 中华古玩网

现代紫砂壶名家 作品价格存在较大上涨空间. 作者:龚经强(中华收藏网总裁). 本网讯受收藏热升温以及原料涨价等多方面因素影响,自去年以来,国内市场上紫砂壶价格直线 ... 於 www.gucn.com -

#54.紫砂壺名家排名 - Gr2000

现代 也出现许多制作紫砂茶壶的高手工艺大师,其作品更具艺术性。 ☆明代紫砂壶名家排名紫砂壶泡茶养人也养壶,最近紫砂壶拍卖的价格越来越高,但是能上 ... 於 gr2000.fr -

#55.現代和當代紫砂壺名家排名----最真實排名 - 每日頭條

現代 和當代紫砂壺名家排名----最真實排名 ... 譚泉海男320223390705127 宜興方圓紫砂工藝有限公司國家研究員級高級工藝 ... 汪寅仙作品鑑賞:彎鋬樁壺. 於 kknews.cc -

#56.國父紀念館慶50 孫中山墨寶「天下為公」首公開 - 新唐人亞太 ...

兩岸百壺展孫中山箴言入作. 2011-12-12 20:18:34. 建國百年年底,國父紀念館推出,紀念國父孫中山先生的百壺展,由100位大陸 紫砂壺 的陶藝家們,以 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#57.現代紫砂壺名家有哪些? - 劇多

宜興紫砂壺名人名單有: 中國工藝美術大師:蔣蓉等6位; 陶瓷藝術 ... 等等紫砂壺名家排名——明代紫砂壺名家【金沙寺僧】 【供春】 【元暢】 【時朋】 ... 於 www.juduo.cc -

#58.「七色」紛陳呈佳作,「梅花草堂」顯風骨 「靜觀樓藏朱屺瞻 ...

屺老道出「畫應有時代感,現代的潮流趨向濃烈的色調,我的個性喜愛強烈。 ... 式器物上,瓷盤、紫砂碟、紫砂壺、竹臂擱等不同的工藝上,皆見其筆墨。 於 www.master-insight.com -

#59.紫砂壶名家排名,现代紫砂壶名家排名 - 收藏头条

金沙寺僧、供春、董翰、赵梁、元畅、时朋、李茂林、时大彬、李仲芳、徐友泉、欧正春、邵文金、邵文银、邵盖、陈用卿、陈信卿、闵鲁生、陈仲美、陈光甫、沈 ... 於 toutiao.sctx.com -

#60.紫砂名家大全名单紫砂壶名家排名 - 欧星推网

1, 紫砂壶名家排名宜兴紫砂壶名人名单有:中国工艺美术大师:蒋蓉等6位;陶瓷艺术大师:鲍志强等4位;江苏省工艺美术大师 ... 4, 现代紫砂名人目录. 於 www.ouxingtui.com -

#61.紫砂壺百大名家

紫砂壺 是現代很多人都喜歡玩弄的掌心之物,紫砂壺有好也有壞,在十大經典紫砂壺 ... 下面top10排行榜網為你公布紫砂壺名家排名,中國紫砂壺大師排名。 於 kvh-panzergruppekleist.cz -

#62.宜興正品特價紫砂壺名家純手工茶壺茶具套裝朱泥現代藝術小 ...

2022年4月超取$99免運up,你在找的宜興正品特價紫砂壺名家純手工茶壺茶具套裝朱泥現代藝術小天仙壺就在露天拍賣,立即購買商品搶免運及優惠, ... 於 www.ruten.com.tw -

#63.紫砂壺工藝名單 - 普洱茶

紫砂壺工藝頻道主要介紹,紫砂壺工藝,宜興紫砂壺工藝,紫砂壺名家排名,宜興紫砂壺價格, ... 壺工藝師查詢,紫砂壺工藝名單,現代紫砂壺名家,紫砂壺名家印章,宜興紫砂壺。 於 zlhtea.com -

#64.從古說今:說紫砂壺名家排名- 茶具文化 - 老资料

一般現在給紫砂壺名家排名,我想對於處於紫砂壺歷史塔尖的人物來說,是沒有多少抗告的,現代的肯定會有所抗告,暫時給歷史塔尖的排名吧。供春,明代正德年間宜興人, ... 於 www.laoziliao.net -

#65.周定芳紫砂壺

1958年,合併其他28傢俬辦的紫砂廠家建立┏ 新紫砂茶叶罐清洗┛紫砂茶叶罐适合放什么茶茶文化015:07:26 浏览小编: 问题一:现代紫砂壶名家有哪些? 於 isteriacucina.it -

#66.周榮金,1965年5月生於宜興蜀山(藝名:壺徒

1984年7月進紫砂二廠研究所,從事紫砂壺造型設計和製作。 ... 1997年,作品和從藝歷程入編《當代陶藝名家集》,並被宜興市科委及紫砂協會正式 ... 現代宜興紫砂名人錄 ... 於 www.easyatm.com.tw -

#67.紫砂壺名家的運費、客服和退貨,網友分享的方法

在紫砂壺名家這個產品中,有2篇Facebook貼文,粉絲數超過5萬的網紅紅刺蝟Photography,也在其Facebook貼文中提到, 和中國紫砂壺名家合作的攝影集到手質感到編排都非常 ... 於 ec.mediatagtw.com