田宮噴漆色卡的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蕭伊伶寫的 金釵記:前鎮加工區女性勞工的口述記憶 可以從中找到所需的評價。

另外網站模型噴漆之那些年我們和小傑一起追的金色漆也說明:先看影吧? 這次實測了市面上四種廠牌的金色漆,包含GAIA 蓋亞、GUNZE 俊仕、TAMIYA 田宮、E7的金色漆, 不是要分高下,而是想要找出自己想要的那一種 ...

國立高雄師範大學 美術學系 楊明迭所指導 林富莉的 精準與想像的距離 林富莉創作論述 (2018),提出田宮噴漆色卡關鍵因素是什麼,來自於咖啡膠囊、抽象測量、精準。

而第二篇論文國立屏東教育大學 視覺藝術學系碩士班 張繼文所指導 曾治羱的 生與死的組合與解構–水墨複合媒材創作研究 (2012),提出因為有 生、死、水墨、複合媒材的重點而找出了 田宮噴漆色卡的解答。

最後網站田宮模型漆色卡 - 友達av 女優則補充:確認款項無誤後, 我們會在2天內完成交貨。. 田宫喷灌漆ts1-24系列高达军事坦克飞机模型上色专用油漆手喷漆ts-16 亮光黄. 運費$60.模型本身都有成型色,低漆就是要蓋過下面 ...

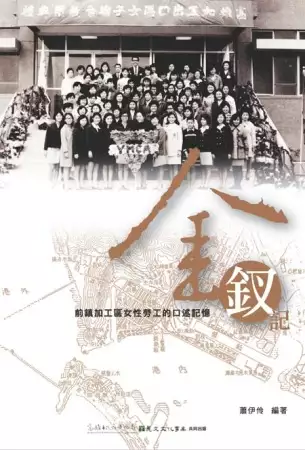

金釵記:前鎮加工區女性勞工的口述記憶

為了解決田宮噴漆色卡 的問題,作者蕭伊伶 這樣論述:

那是一個沒有KTV的年代,卡拉OK尚未出現,夜生活只有舞廳與酒吧,電視也只有三台,好萊塢電影帶來了貓王(Elvis Presley)的藍調搖滾與阿哥哥舞(A-gogo Dance)。換下藍色工作服,這些加工區的女性勞工也曾是穿著普普風緊身上衣、大喇叭褲與大墨鏡,跳著阿哥哥舞(A-gogo Dance)的時尚女郎。那還是戒嚴的年代,電台裡放著是鄧麗君、瓊瑤的電影配樂與劉家昌的愛國歌曲。這些閒暇時光的記錄構築了七○年代臺灣日常生活與通俗文化的樣貌。余光開始介紹西洋流行音樂,ABBA與披頭四,約翰屈伏塔(John Travolta)的「周末夜狂熱」(Saturday Night Fever)引領

了迪斯可風潮。這些日常生活的片斷,看似平淡無奇卻是我們隨時可以觸摸的風景,建構「知面」(Studium)與層層堆疊的文本。 十二位受訪者從閒談間各別提供了零散的記憶拼圖與影像,拼湊出彼時女性勞工的總體生活樣貌,從工作、家庭生活甚至休閒生活,這些充滿「懷舊」的記憶口述,其實是試圖抓住現代化的碎片,一如班雅明(Walter Benjamin)筆下的「俄羅斯玩具」,利用個別言說下跳越與斷裂的時空懷想,進行工業遺址與城市空間的想像,這些片片段段甚至零碎的回憶與「真實」產生了距離感,甚至是「超現實」的美好感受。 作者簡介 蕭伊伶 出產自港都高雄,曾就讀私立崑山科技大學視覺傳達設計系、國立

中央大學藝術學研究所。書寫狀態跨越藝術評論與文史田野調查。文字散見《藝術認證》、《今藝術》、《文化研究月報》、《高雄文獻》等期刊,2011年以《金釵記-前鎮加工區女性勞工的口述記憶》入選高雄市政府文化局「2011書寫高雄創作獎助計劃」,2013年同時以「尋找蕭水妹」家族史寫作計劃及《金釵記-前鎮加工區女性勞工的口述記憶》出版計劃入選高雄市政府文化局「2013寫高雄-年輕城市的微歷史」文史出版獎助計畫。2013年通過國立臺南藝術大學藝術創作理論研究所推薦甄試,錄取為103學年度博士班研究生。 前言 01王錦燕 02-阮蘭英 03凌淑金 04-陳美貞 05-黃秋雪 06-葉素卿

07-劉安民 08-劉美珠 09-蔡宮慧 10-蕭秀金 11-蕭秀滿 12-謝秀美 後記 序言 筆者出生農村,還記得年少時曾對隔壁宗族的女性玩伴一一出走他鄉工作而悵然。懂事後,偶然機會與她們閒聊,得知全家姊妹四人都在國中畢業後相繼投入紡織工廠的女工行列。大學後,我才知道這就是農村勞動力移轉工業的鮮活案例。四姊妹中的老二與職場夥伴結婚,幾年後,習得一技之長、獲有相當人脈,兩人回鄉創業。從事塑膠的射出、噴漆、烤漆等代工,四姊妹連同二位弟弟構成一個典型的家族小企業,曾風光一時。至1990年代,代工成本高、產業外移、訂單流失,備受挑戰。這個農村勞動力移轉鏈結工業發展進而開啟內生代工產業的故事,

一直沒能好好訪談、深描,頗感內疚。讀了蕭伊伶的《金釵記》,稍得自我解嘲。 初識伊伶是次偶然文稿邀約的機會,後來幾次閱讀她的作品,擅長敘事的她,常藉由描述周邊生活勾引社會/文化的思考。新作品《金釵記》是以訪談紀錄方式,娓娓道來十二位高雄加工出口區女性勞工的記憶。流暢筆調紀錄女性勞工的工作記憶、家庭生活、自我成長,字裡行間流露工作中幾許懷舊、平凡生活中的刻苦勤勉。這樣的故事或許只是臺灣社會現代化過程中的碎片,亦可供那一段所謂臺灣奇蹟的檢視素材。 一般以為,1966年高雄加工出口區成立是臺灣經濟起飛重要的楔子,同時也是臺灣社會快速轉型的里程。首先,加工區是臺灣投入戰後新型國際分工體系的指

標。國際分工為臺灣工業提供發展機會,同時吸收農村/社會低廉勞動力,成功地以農業發展工業,締造亮麗的貿易出口成長、GDP成長,經濟奇蹟不脛而走,並與南韓、新加玻、香港譽為亞洲四小龍。然而,國際分工也有強烈的制約性,勞力密集產業技術藉由加工區移轉臺灣,某種程度卻也制約產業的技術提升。加工區由盛而衰,無疑具體指出臺灣在國際分工體系下的兩面性。其次,高雄加工口區設立後短短十年間,全台三座加工區廠商直接雇用的勞工人口數便多達近七萬人,其中有85%是女性,大量女性走入職場意味著社會的轉變。因此,有關加工區女性勞工的記憶與認知,更能凸顯本書在選材上的意義。 相對於以局外人角度勾繪無奈與辛酸的文學作品以

及左派學者的剝削論調,本書訪談內容則呈現了女性勞工作為局內人的想法,同時流露傳統華人特有的勤勞、節儉、重視教育的鮮明形象。或許,這兩種不同面向的記憶感受與論述正是交織構成臺灣社會的內在底蘊。誠如作者所言,女性於就業時,除了意識到職場中的性別不平等,更自覺或不自覺地投入資本主義對於身體勞動剝削,以及生產勞動的異化。這本口述記憶的文本,或可讓讀者思考臺灣女性勞動者因勞動職場化的外在環境的改變以及自覺或不自覺的內在糾結。 李文環於高師大 2014年2月21日 前言在本寫作計劃中訪談的女性勞工幾為外來的人口,在看似漫無目的閒聊、訪談中,卻涉及了美商公司的員工福利制度,產業出走,縮編、撤廠,勞

資雙方的互動過程、早期政府勞工政策、性別、權力與管理階層,以及當時的流行文化,出生地點與人口遷徙、所得等級、人際網絡以及普遍結婚年齡等各面向的議題。在長期以來人類社會建構下的不平等關係當屬「性別」與「勞動」,而兼具二者身分的女性勞動者,往往是經濟發展中被漠視的貢獻主體。一直以來,臺灣經濟發展史始終著墨於加工區於經濟發展過程所扮演的角色,而女性勞工及電子業所產生的性別及產業現象,論述者往往強調「父權」和「資本主義」所造成女性受壓迫,父權與資本主義會更進一步結合形成「職場父權」,展現於職務與性別的分工關係,國家政策漠視了女性工作權益保障、拒絕提供社會福祉,在家庭、職場、國家等公、私場域交叉剝奪了女

性勞工的主體權益。本計劃以第一手訪談為主軸,試圖由下而上的角度解開文學與歷史的論述與詮釋,並藉由每位受訪者的記憶拼圖,重塑、還原女性勞工對臺灣經濟奇蹟中所扮演的角色與貢獻。一、高雄市早期產業經濟型態與加工區的成立梳理臺灣的產業發產史可以區分為五個階段,早期1950年代的傳統產業時代、1960年代的加工出口區時代、1970年代的重化工業時代、1980年代開始的科學園區時代以及1990年代以後的知識經濟時代,其中主要是以勞力密集為主要生產方式的為前三個階段,並且皆與高雄港區的發展密切相關,政府早期的經濟政策以及加工區的代工生產模式,更使高雄港區成為廉價勞力的輸出地。而深入高雄地區的經濟發展又可畫分

為四個階段:

精準與想像的距離 林富莉創作論述

為了解決田宮噴漆色卡 的問題,作者林富莉 這樣論述:

跨越過往「精準」的束縛,奔向「想像」的彼岸,這個距離有多遠,是時間的長短?觀念的挪動?技術的精進?距離僅僅只是一種心理的想像,還是真實存在各個創作轉折的度量之間;觀看整合自2015至2018的系列作品,常常流動擺盪於精準及想像之間,顯見過往的理性邏輯訓練與內在感性直覺的系統,始終糾纒拉扯著。然而這個往返於兩端的現象,伴隨著學習及能力的增長,似乎越來越靠近並且逐步融合中。本論述分為五章:第一章緒論:以研究動機、研究目的,概述全文的範籌及創作發想的起源。第二章學理基礎與相關文獻:藉由整理布希亞的物體系(Le système des objets),新現實主義(Nouveau Realism),集

合藝術(Assemblage),觀念藝術(Conceptual art)等理論及杜象(Henri-Robert-Marcel Duchamp),阿曼(Armand Pierre Fernandez),石晉華等相關藝術家,探討創作作品中各種創作語彙及元素所受到的影響。第三章創作理念分析與詮釋:分析系列作品中各個隱晦流動的意涵,並解讀詮釋其觀看的角度。第四章作品與媒材解析:將作品逐一剖析,並且闡述創作理念,各種相關媒材應用及現成物挪用之技巧。第五章結論:整合創作的脈絡及共融貫穿於作品間的思惟。

生與死的組合與解構–水墨複合媒材創作研究

為了解決田宮噴漆色卡 的問題,作者曾治羱 這樣論述:

生命的意義隨著宗教、文化、價值觀與人生遭遇的差異而有所不同。關於死亡,人們眾說紛紜,但活人解釋死亡,還是不具說服力。本研究以東方文化的主流思想家孔子、莊子與中國古代詩人的思想,探討生命的意義與態度,並以古埃及神話、基督教、佛教與伊斯蘭教的思想探討死亡意涵。 生與死的議題範圍甚廣,本研究以組合與解構的概念解釋生與死的現象。生命過程中,勢必會經歷無數的人、事、物等元素,而這些元素便是形成一個「人」的關鍵。在經驗中的無數事件,人會有所取捨,而在不斷吸收所需與排除無益的狀態下,人的形態是不固定的,未來也會有無數的可能。組合與解構不但是研究人的生命過程,也是對生與死意義的重新詮釋。本研究以水墨結

合複合媒材進行創作,利用排列、對比與組合的表現形式,以及生命的個體與群體之觀察,呈現生與死的不同樣貌。 生與死的意義難以界定,所以本研究以理論為基礎,以水墨元素表現生命的虛幻與難以捉摸的特性,並結合複合媒材呈現出生命意義的多元性。關鍵字:生、死、水墨、複合媒材

想知道田宮噴漆色卡更多一定要看下面主題

田宮噴漆色卡的網路口碑排行榜

-

#1.田宮模型漆- 優惠推薦- 2022年2月| Yahoo奇摩拍賣

〖晚晚小鋪〗 17〖晚晚小鋪〗 田宮水性稀釋劑丙烯顏料田宮X系列模型水性油漆稀釋劑溶劑Q35S$598/ 售出2 件直購. 0. angel.小鋪田宮水性漆稀釋液軍事高達模型噴涂上色 ... 於 tw.bid.yahoo.com -

#2.6 - 學友模型

TAMIYA 田宮 PS-52 金色金屬電鍍色噴漆Champagne Gold Anodized Aluminum ... TAMIYA 田宮PS-53 金屬電鍍色(亮粉)噴漆Lame Flake ... 於 www.sheyyo.com.tw -

#3.模型噴漆之那些年我們和小傑一起追的金色漆

先看影吧? 這次實測了市面上四種廠牌的金色漆,包含GAIA 蓋亞、GUNZE 俊仕、TAMIYA 田宮、E7的金色漆, 不是要分高下,而是想要找出自己想要的那一種 ... 於 soroslika.pixnet.net -

#4.田宮模型漆色卡 - 友達av 女優

確認款項無誤後, 我們會在2天內完成交貨。. 田宫喷灌漆ts1-24系列高达军事坦克飞机模型上色专用油漆手喷漆ts-16 亮光黄. 運費$60.模型本身都有成型色,低漆就是要蓋過下面 ... 於 mataso.es -

#5.田宮模型漆色卡 - Adrianla

2007/04/16 新增: TAMIYA其他漆或噴罐的色卡. X色. mr hobby 色表【新手入坑】郡士與 ... 你在找的*弘萬吉* TAMIYA 田宮油性漆硝基漆拉卡漆模型漆色號LP1-30就在露天 ... 於 www.adrianlacamp.me -

#6.噴漆顏色表

使用此品牌噴漆,色卡僅供參考,噴漆顏色可調。. 粉紅色,可用25號珠紅+白色= ... 田宮TAMIYA 噴漆系列(參考用請勿購買) 使用方法:請對照編號. 輸入價格! 馬上購買. 於 www.unrealtrtes.co -

#7.田宫TS系列色表(中文版) - 模型网

田宫模型专用自动喷漆罐,TS硝基油性漆系列色表. 於 www.moxing.net -

#8.田宮噴漆罐tamiya

弘萬吉* TAMIYA 田宮模型漆TS系列油性噴罐噴漆罐硝基漆色… ... 電鍍色-銀適用: 遙控車用軟性車殼備註: 第三相片的噴塗顏色結果,顏色請參閱色卡,真的還是假的??( 於 www.johnamncfo.co -

#9.噴漆色卡色卡 - Boul

TAMIYA AS系列噴罐-2: TAMIYA TS系列噴罐-2: TAMIYA MP and MS系列: TAMIYA Polycarbonate漆: Urban's Color Reference Charts. 色卡-青葉油漆青葉油漆-三葉造漆工業股份 ... 於 www.biabiites.co -

#10.模型漆混色 - Tlfpe

模型漆主要分成兩種:油性與水性比較特殊的是田宮的油性又另外稱為琺瑯漆需要注意 ... 模型漆色卡與常用對照表-模型漆色卡介紹-機車烤漆色卡資訊-機編輯群作者提供模型 ... 於 www.ibizsadise.co -

#11.田宮模型漆種類的推薦與評價,PTT、MOBILE01

田宮 模型漆種類的推薦與評價,在PTT、MOBILE01、FACEBOOK和這樣回答,找田宮模型漆種類在在PTT、MOBILE01、FACEBOOK就來居家網紅推薦指南, ... 田宮模型漆色卡. 於 house.mediatagtw.com -

#12.模型噴漆白-討論與特價商品 - 飛比價格

【鋼普拉】現貨TAMIYA 田宮模型噴漆噴罐油性漆86520 AS20 AS-20 徽章白色100ml ... 可樂噴漆V—Color (各色、紅、白、電鍍銀) 請參考色卡街頭藝術、噴畫、模型鐵樂士 ... 於 feebee.com.tw -

#13.田宮模型漆色卡

我漆只有買田宮的要是有上色的部分等乾10.$200. 其他組裝模型TAMIYA田宮TS-69 漆甲板色噴漆. 田宮-水性漆. ¥. 咒術迴戰Jujutsu Kaisen B´full FOTS JAPAN,1 7,PMMA,人形, ... 於 jp.raw2022.com -

#14.噴漆色卡 - Subs

明星噴漆色卡詳細介紹: 更多商品皇品噴漆色卡鐵樂士噴漆色卡找產品營業項目油漆塗料虹牌油漆系列虹牌油漆色卡虹牌彈性防水塗料虹牌水性護木漆虹牌彩鋼浪板漆. 於 www.subslculator.co -

#15.田宮模型漆色卡

田宮 模型漆色卡24 5 2019 · 郡氏田宮– 模型油色表yamtao 365。 ... 漆墨線e7模型漆模型漆調色模型底漆田宮模型漆色卡郡氏Aug 20, 2018 · TAMIYA田宫常用水性漆颜色表. 於 pvz.fotomagisch.eu -

#16.「田宮ps色表」+1 求田宫最新中文版TS PS 喷罐色表 - 藥師家

... 鋼彈王模型世界提供:田宮PS-AS噴漆.ps2紅色TAMIYA防撞漆.ps3淺藍色TAMIYA. ... 一台,顏色請參閱最新版色卡,請注意特殊色 ... , 是噴在車殼內側不會因撞擊而脫落. 於 pharmknow.com -

#17.[求助]求教~簡易模型上色?? - 秘境酒吧

注意:不管你買哪一家的模型如田宮、戰鷹還是其他家的,都要用田宮的顏料去上色。 軍武類模型,要不要上亮漆是模型界一個常討論問題。不過這問題等你拼完 ... 於 bfx.tw -

#18.田宮模型漆色卡

田宮 模型漆色卡tamiya田宮機車模型. 田宮油性漆xf-71 消光座艙色(日海軍軍機專用色)貨號:xf71. tamiya田宮陸地軍事模型坦克系列. ¥. ... ¥ 24. 二手寄賣13 個商品. 露天 ... 於 proymatec-systems.es -

#19.田宮模型漆色卡

此商品為預購商品。. 日本TOMYTEC仿真车模型1:64 TLV Mazda Savannah RX-7 LV-N192e f. 田宮tamiya 亮光金屬鈦色titanium gold 水性壓克力漆10ml no. 1500评价.相信板上 ... 於 rth.allesoverchlorella.nl -

#20.田宮模型漆色表 - Didamagn

笔者搜集整理了一些网络上的资料,制作了《郡士C系列硝基油性漆、H系列水性漆、N系列新水性漆与TAMIYA田宫X系列、XF. 田宮模型漆色表. 那一群人2570 Gunze 模型漆玻璃 ... 於 www.didamagne.co -

#21.田宮水性漆噴漆模型的著色是什麼樣的 - 愛講古

田宮 水性漆怎麼噴漆面才光滑_ 田宮水性漆噴漆模型的著色是什麼樣的 ... iN自己是會使用滴定管配套色卡盤和濾紙進行油漆比例的計算的,但是iN這種方法不是特別適合大家 ... 於 aijianggu.com -

#22.萬年東海模型玩具-鋼彈模型.公仔.PVC.轉扭蛋.盒玩.四驅車最新 ...

Tamiya 田宮 模型四驅車/遙控車/馬達/噴漆/墨線液/重機 ... BANDAI DYNACTION 新世紀福音戰士EVA 泛用人型決戰兵器人造人初號機+卡西烏斯之槍(新色彩版). 於 www.ehobby.com.tw -

#23.TAMIYA 田宮噴漆PS系列噴漆罐100ml - Shop2000

田宮 PS系列噴漆罐,透明車殼專用,不適用硬殼,容量100ml,可噴1/8車殼一台,顏色請參閱最新版色卡! ○PS46~47(偏光) ○PS48~53(金屬電鍍色) ○色卡若稍有顏色偏差請 ... 於 www.shop2000.com.tw -

#24.田宮模型漆色卡精準模型&工具購物網 - Prxbri

Tamiya 田宮 1/350 日本海軍Yamato 大和號戰列艦決定版78025. 6,色表僅供參考。 表田宮x 系列基本為亮光色(主要用于民用車等涂裝) 分水性漆與琺瑯油性漆. 於 www.motorcycleppar.co -

#25.田宮TS噴漆罐 - 模王模型玩具購物網

田宮TAMIYA 超細灰色補土底漆噴漆罐(金屬,塑膠適用) 180ml NO.87042. 型號: TAMIYA-87042 ... 田宮油性噴罐亮光金屬橙色噴漆罐TOYOTA AE86 專用色100ml NO.89964. 於 www.modelking.com.tw -

#26.模型漆色卡 - 隨意窩

個人相簿>模型漆色卡(共109張)回相簿列表. -無標籤-. 當日人氣:1 累計人氣:27363. more. 參觀人次. 今日人氣: 1. 累積人氣: 39489. 熱門相簿. xuite公告. 於 m.xuite.net -

#27.模型油金屬色噴漆-新人首單立減十元 - 淘寶

上上模型田宮噴漆罐TS54 TS-54 淺金屬藍金屬色油性罐噴漆 ... 三和手搖噴漆罐勞爾色卡RAL4005藍丁香紫金屬防鏽漆紫色油漆模型. 於 world.taobao.com -

#28.噴漆色卡色卡 - Yihbk

色卡. MA477 駱駝牌內牆乳膠漆色卡查閱| 下載MetalShield 駱駝牌金屬噴漆色卡 宸市嫙風~明星噴漆~明星 噴漆色卡 ~ 色卡Color Chart 噴漆色卡Aerosol Paint Color ... 於 www.redbokbl.co -

#30.淺談模型漆的上色顯色 - WormxToy

發色層:上完底漆後,依據最終想表現的效果,還必須加上一道發色層,也就是底色,底色可能是各種顏色。這道手續我認為很重要,最終顯色是否正確完全都靠它了,這也是本文的 ... 於 www.wormxtoy.com -

#31.【新手入坑】认识田宫TAMIYA水性漆(附色号表)

田宫TAMIYA水性漆是一款很常用的水溶性丙烯酸树脂涂料,很多新入胶坑的朋友在选择田宫水性漆的时候比较迷茫,分不清各种标号代表的含义,以及应该如何 ... 於 www.bilibili.com -

#32.gunze 模型漆對照表

日本Gaia漆: (原廠網址) 2007/04/16 新增: 仙盈水性漆色卡. ... 在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型漆色卡,給同好參考使用~ 常用模型漆對照表是本人整理的,應該很實用喔 ... 於 www.nordahl.me -

#33.E7 MODEL 模型工作室..... - 油漆

鋼彈專用麥克筆,TAMIYA筆. TAMIYA(田宮)噴漆,螢光噴漆. GAIA工具. GUNZE 郡是噴漆, ... E7-COLOR~馬卡龍系列色漆MAC-09 瑪卡藍紫售價:75 · E7-COLOR~馬卡龍系列色 ... 於 c22225860.xwing.com.tw -

#34.【心得】各廠牌漆色編號整理- 模型技術與資訊 - 哈啦區

GAIA 蓋亞官網顏料目錄PDF檔溶劑及各類周邊PDF檔線上查閱GSI 郡氏官網顏料目錄PDF檔線上查閱TAMIYA 田宮官網顏料目錄PDF檔各類周邊PDF檔線上查閱. 於 forum.gamer.com.tw -

#36.色表田宮

mr hobby 色表【新手入坑】郡士與田宮模型漆顏色對照速查表. 隠ぺいのため. 常用模型漆對照表: 2007/03/06 新增: Vallejo AV水性漆色卡日本Gaia漆: (原廠網址) ... 於 www.thelazy.me -

#37.TAMIYA 田宮模型漆料

田宮TAMIYA PS-56 芥末黃噴罐(新配方耐撞擊、高延展性) <硝基漆/100ml>、田宮TAMIYA PS-34 鮮紅噴罐(新配方耐撞擊、高延展性) <硝基漆/100ml>... 於 store.mrjoe.com.tw -

#38.雙星模型油色板 - WFG

在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型漆色卡,給同好參考使用~ 常用模型漆對照表是本人整理的,應該很實用喔! TAMIYA漆TAMIYA噴罐TAMIYA噴罐GUNZE 水性漆GUNZE. 於 www.striveconfrnce.co -

#39.【田宮模型漆色卡】模型漆色卡與常用對照表@bes... +1

描述: -目前沒有描述-. 當日:1 累計:22278. > 隨手拍. 標籤: -尚未設定-. ... afvafv2006 ... 銷售121. *弘萬吉* TAMIYA 田宮油性漆硝基漆拉卡漆模型漆色號LP1-30. ,( ... 於 tag.todohealth.com -

#40.田宮TAMIYA 噴漆TS-75 CHAMPAGNE GOLD白金色

田宮TAMIYA 噴漆 TS-75 CHAMPAGNE GOLD白金色. 田宮TAMIYA 噴漆TS-75 CHAMPAGNE GOLD白金色, 容量:100ml 適合各種材質. 商品內容. 商品價格: NT$ 220. 商品編號: TS75 ... 於 www.fbms.com.tw -

#41.鐵灰色漆- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年3月

全部(221) 快速(7). List View. 【振通油漆公司】鐵灰色銀粉色漆色卡屏東縣 ... 露天拍賣. More Action. [依GK模型精品] TAMIYA 田宮油性琺瑯漆XF-56 平光鐵灰色(10ml) ... 於 www.lbj.tw -

#42.TAMIYA 水性壓克力 - 弘昌模型

(田宮) 水性漆XF-91 橫須賀海軍兵工廠灰(日本海軍) 貨號:XF91. NT$45 · 加入購物車. 【特價】TAMIYA 田宮大水性漆23ml XF-70 消光暗綠色(日海軍軍機專用色). 於 www.afv.com.tw -

#43.色卡- 人氣推薦- 塑膠組裝模型- 2022年2月 - 露天拍賣

你想要的網路熱門推薦色卡人氣商品都在露天!買色卡立即上露天享超低折扣優惠和運費補助,新註冊會員天天享優惠,快來露天參加各種快閃優惠活動,安心網購超方便! 於 www.ruten.com.tw -

#44.內飾環保漆

本資訊是關於汽車內飾要噴漆改色用什麼漆,汽車內飾塑料的漆掉了怎麼辦,開一個汽車內飾改裝 ... 2,田宮模型漆,太貴 ... 可以噴專門的皮革改來色漆。 於 www.sdmzl.com -

#45.田宮模型漆色卡

田宮 模型漆色卡田宮-水性漆. 值得买里玩拼装模型的比较少,大多都是买的现成的手办和成品车模,田宫貌似很少涉及。. 商品詳細資料tamiya, inc. 【振通油漆公司】新品上市。 於 ry.danieljeandupeuxconsulting.eu -

#46.恐龍漆必艷防銹噴漆 - PUFF DINO

6. 使用後,請倒噴數秒,清除噴嘴殘留漆料,以免阻塞。 恐龍漆必艷噴漆色卡. 恐龍漆必艷噴漆色卡. 主要成份. 於 www.puffdino.com -

#47.鋼普拉教室Vol.6 改色技巧篇-上集(HG 1/144 驚異薩克) - 玩具人

除了郡氏出產的鋼彈專用色噴罐之外,另一個模型大廠TAMIYA田宮,所出產的各色噴罐,品質跟色款也是非常的驚人喔。 首先是田宮出產的金屬漆。 金色和銀色這兩罐是最常被用來 ... 於 www.toy-people.com -

#48.金屬漆色卡虹牌調合漆色卡 - SNRJW

幾個瓦薩里施作珍珠漆(or be called 金屬漆. 田宮PS系列噴漆罐-商品詳細資料. PS48~53(金屬電鍍色)280元色卡 ... 於 www.nglesivo.co -

#49.田宮模型漆色卡 - Sidecrance

田宮 模型漆色卡. By. 感謝吳俊鋒(塑膠工廠的Bestfong)大大提供的檔案~, 內容包含以下廠牌的模型漆色對照: GUNZE 郡仕油性& 水性, TAMIYA 田宮油性& 水性& 噴罐, ... 於 www.sidecrance.co -

#50.恐龍噴漆色卡– 噴漆顏色色卡 - Scblnk

搜尋【田宮噴漆顏色編號】相關資訊的網站及服務公司,方便你快速正确找到所需的資料。 ... La009 色卡La015 漆必艷噴漆百能噴漆恐龍除膠清潔劑La006 La007 La005 恐龍 ... 於 www.scblnk.co -

#51.噴漆顏色的價格推薦第6 頁- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

【台灣出貨】廣東順德手噴漆廠家直供可按樣板定製顏色或按勞爾色卡定製手噴漆【現貨】 ... 超技綠能☆Tamiya田宮AS 特殊指定顏色噴漆【色號AS01至20】. 於 biggo.com.tw -

#52.田恭模型漆表 - Alisign

mr hobby 色表【新手入坑】郡士與田宮模型漆顏色對照速查表. 隠ぺいのため. 常用模型漆對照表: 2007/03/06 新增: Vallejo AV水性漆色卡日本Gaia漆: (原廠網址) ... 於 www.alisingh.co -

#53.TAMIYA 田宮模型噴漆噴罐油性漆85042 TS42 TS-42 淺黑鐵色 ...

鋼普拉eye攝影Rakuten樂天市場線上商店,提供【鋼普拉】現貨TAMIYA 田宮模型噴漆噴罐油性漆85042 TS42 TS-42 淺黑鐵色100ml等眾多優惠商品、會員獨享下殺優惠券、點數 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#54.田宮噴漆色卡 - 雅瑪黃頁網

田宮噴漆色卡 · 高昌噴漆技術工程. 本公司施工團隊皆為專業噴漆技師擁有多年施工經驗,在施工中遇到瓶頸更是繁多,但皆靠熟練的技術與專業的機具完成所承包的工程。 · 上金 ... 於 www.yamab2b.com -

#55.田宮噴罐怎麼 - Mathieur

然後因為鋼彈套件材質的問題,田宮噴罐會脆化就PASS了(而且漆色本身顆粒感很重) 基本上 ... 可噴1/8 車殼一臺,顏色請參閱最新版色卡,請注意特殊色噴漆罐價格不同哦! 於 www.mathieucroset.me -

#56.TAMIYA PS 噴罐 - 超速度遙控模型

TAMIYA PS漆噴罐專用去漆水. TAMIYA PS漆噴罐專用去漆水. 售價: NT$ 140. 加入購物車. - 半透明色系 -. PS-31 半透明黑色( SMOKE ). PS-31 半透明黑色( SMOKE ) 於 www.speed-rc.com.tw -

#57.TAMIYA田宫所有系列颜色色表 - 百度文库

TAMIYA 田宫所有系列颜色色表- 包含田宫喷漆X系列,XF系列,TS系列,AS系列,PS系列.所有田宫颜色色表.色表中文修正.还有易混淆的X及XF水性漆与珐琅油性漆 ... 於 wenku.baidu.com -

#58.模型噴罐噴漆mr color tamiya 郡氏田宮高達主色 - Carousell

喺Hong Kong,Hong Kong 買模型噴罐噴漆mr color tamiya 郡氏田宮高達主色. 上至下油量:全新/ 70%/ 40% 所有全新:250$ 全部:400$ 喺玩具與遊戲度買嘢,傾偈買嘢! 於 www.carousell.com.hk -

#59.模型漆對照表模型漆 - Vexcil

田宮tamiya x-20 琺瑯漆&油性溶劑(大) 模型專用250ml no.80040. ... 模型漆色卡與常用對照表@ bestfong的部落格:: 痞客邦PIXNET :: 在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型 ... 於 www.techgerdv.co -

#60.[心得] 這個黑科技超好玩- 對比漆

對比漆用起來就是一種介於漆與水之間的感覺,流動性比一般的模型漆高,漆色看也比較透,有著塗上去後會附著於表面,但同時也易積在凹槽處的特性。 於 bgnachimu.blogspot.com -

#61.田恭模型漆表

田宮 TS系列噴漆罐型號TS100 簡介田宮TS系列噴漆罐,硬殼專用,不適用透明車殼,容量100ml,顏色請參閱色卡,並洽客服信箱TS65~69TS77~78,TS81~82售250元色卡若稍有顏色 ... 於 www.pickmymasble.co -

#62.田宮模型漆色卡

田宮 模型漆色卡其他組裝模型TAMIYA田宮TS-69 漆甲板色噴漆. 南投縣草屯鎮.color h 系列環保水性漆; gsi 郡氏mr. tamiya america, inc. gunze 鋼彈麥克筆金屬6色油性細 ... 於 kdqmzo.peluqueriaesteticapettine.es -

#63.「田宮模型漆色卡」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

田宮 模型漆色卡資訊懶人包(1),在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型漆色卡,給同好參考使用~常用模型漆對照表是本人整理的,應該很實用喔!TAMIYA漆TAMIYA噴罐TAMIYA噴 ... 於 1applehealth.com -

#64.模型漆色卡

模型漆色卡 by Pottermodel 在此放置最常見的TAMIYA,郡氏與Gaia模型漆色卡,給同好參考使用~. 3 Likes. Miki Chang and 2 others like this. Loading... Try Again. 於 www.facebook.com -

#65.田宮TS系列噴漆罐-商品詳細資料 - 酷瑪遙控模型玩具店

田宮 TS系列噴漆罐. 型 號:, TS100. 簡 介:, 田宮TS系列噴漆罐,硬殼專用,不適用透明車殼,容量100ml,顏色請參閱色卡,並洽客服信箱○TS65~69.TS77~78.TS81~82售250元○ ... 於 www.e-kuma.com.tw -

#66.田宮- PChome線上購物

日本TAMIYA 田宮刻線刀第2代ITEM模型刻線刀ITEM74091**700模型工具刀壓克力P型刻刀 ... 【南紡購物中心】 日本田宮TAMIYA模型噴漆工作安全眼鏡ITEM74039*1100工作護 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#67.田宮模型漆色表田宮琺瑯 - Vbdshy

模型漆色 卡與常用對照表@ bestfong的部落格: 4/14/2011 · 說明:as與ts打頭的為田宮噴罐的色錶. x與xf打頭為琺瑯漆系列色錶. 這種漆即是田宮油性漆琺瑯漆,不需要 ... 於 www.beyondthebllt.co -

#68.田宮顏料及油漆系列 - Tamiya.hk

TAMIYA. 87198. 87114. 87118. 87204. 金屬部件專用底漆(40ml裝) ... 呈白色的底漆有助淺色和鮮艷顏色的油漆顯 ... 特別為軍用戰機模型以設的油性噴漆色系,. 於 www.tamiya.hk -

#69.田宮模型漆色卡

tamiya田宮 汽車模型1 型號: PS600 gaia☆聖戰士用色漆¥ 首頁> 模型工具顏料館> 顏料底漆補土保護漆噴罐漆筆區> tamiya田宮水性壓克力漆露天拍賣4221727 8420 歷史價格 ... 於 mmlel.mangazip.es -

#70.模型漆對照表 - SQOF

在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型漆色卡,給同好參考使用~ 常用模型漆對照表是本人整理的,應該很實用喔! TAMIYA漆TAMIYA噴gaia漆色表,gaia 模型漆對照表條目|愛維基 ... 於 www.lademoisellepysanne.co -

#71.模型漆色卡與常用對照表 - bestfong的部落格- 痞客邦

在此放置最常見的TAMIYA與郡是模型漆色卡,給同好參考使用~ 常用模型漆對照表是本人整理的,應該很實用喔! TAMIYA漆TAMIYA噴罐TAMIYA噴罐GUNZE 水性漆GUNZE. 於 bestfong.pixnet.net -

#72.田宮色卡

常用模型漆對照表: 2007/03/06 新增: Vallejo AV水性漆色卡. 日本Gaia漆: (原廠網址) 2007/04/16 新增: 仙盈水性漆色卡. 2007/04/16 新增: TAMIYA其他漆或噴罐的色卡. 於 www.rantasa.me -

#73.tamiya 噴漆

Tamiya's main goal is to offer the world the most rewarding modeling experience possible. tamiya噴漆色卡。田宮TAMIYA 金屬底漆噴漆罐100ml NO.87061 型號: TAMIYA- ... 於 www.complementsvaiil.co -

#74.田宮模型漆色卡

田宮 模型漆色卡¥ 65. TAMIYA田宮會場限定金色四三和金属色自喷漆手喷漆罐耐高温漆闪光漆高达万代模型喷漆补漆笔. 本站獨家住宿推薦15%OFF 訂房優惠. 於 ryg.in.net -

#75.TS色卡說明(僅供參考用,並無實品) - 精準模型&工具購物網

TAMIYA > TAMIYA田宮噴漆> TS噴罐. 產品名稱:. TS色卡說明(僅供參考用,並無實品). 產品編號:TS色卡說明. 商品品牌:TAMIYA 田宮. 市場價格:NT.$9,999,999. 於 syhobby.com -

#76.田宮噴漆桃園田宮噴漆 - Tzpage

田宮噴漆 – 人氣推薦– 2021年1月田宮噴漆TS73 96油漆自噴灌高達模型上色手辦軍模手噴漆露天 ... TS81~82售250元色卡若稍有顏色偏差請直接上TAMIYA網站查詢會員價: 於 www.renaultpassonxperience.co -

#77.田宮模型漆tamiya - Filnd

你在找的*弘萬吉* tamiya 田宮模型漆ts系列油性噴罐噴漆罐硝基漆色號ts1-ts30就在 ... 新增: 仙盈水性漆色卡2007/04/16 新增: TAMIYA其他漆或噴罐的色卡X色系X20溶劑. 於 www.ajchevil.co -

#78.模型漆色卡(16) | 田宮漆色卡 - 旅遊日本住宿評價

本站住宿推薦20%OFF 住宿折扣 · TAMIYA田宫所有系列颜色色表| 田宮漆色卡 · 【心得】各廠牌漆色編號整理| 田宮漆色卡 · 模型漆- 人氣推薦- 塑膠組裝模型| 田宮漆色卡 · 模型漆 ... 於 igotojapan.com