田宮琺瑯漆金色的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦塩飽昌嗣寫的 奇模誌02 雷霆使者群像 可以從中找到所需的評價。

另外網站[請益] 琺瑯漆金色油漆筆代替噴塗 - PTT推薦也說明:雖然已經有買田宮的金色跟x20 但聽聞會有結塊不溶解的現象有鑑於某些地方還是用擦拭法來做會比較方便以下是想做看看的可能方案: 1.

國立臺灣師範大學 藝術史研究所 曾肅良所指導 朱佑霖的 兩宋金銀器人物故事圖像之研究 (2018),提出田宮琺瑯漆金色關鍵因素是什麼,來自於宋代、金銀器、人物故事圖像、裴航、物質文化。

而第二篇論文國立臺灣大學 藝術史研究所 施靜菲所指導 林宛萱的 十六至十八世紀的百寶嵌工藝 (2014),提出因為有 百寶嵌、周製、鑲嵌、螺鈿、清宮、裝飾、文化交流的重點而找出了 田宮琺瑯漆金色的解答。

最後網站模型專用漆的種類及特性探討(琺瑯漆)則補充:田宮琺瑯漆 的光澤色在彩度(色彩飽和度)的表現上較差,但光澤度仍算不錯。 ... 金色也是琺瑯漆系中最弱的一環之_,無法將金色的塗料粒子研磨到相當的細微度是琺瑯漆系的 ...

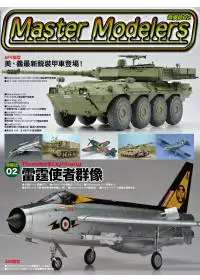

奇模誌02 雷霆使者群像

為了解決田宮琺瑯漆金色 的問題,作者塩飽昌嗣 這樣論述:

■製作 AFV Club(戰鷹)的史崔克系列又多了一個新成員--M1128 MGS(Mobile Gun System 自走砲系統)。一如同廠之前推出的史崔克系列,細節精密呈現、毫無妥協,堪稱模型套件中的極品。這盒除了塑膠射出的零件之外,還附上了金屬製砲管、蝕刻片防護網、透明潛望鏡與車燈玻璃,以及軟膠輪胎和艙門防塵套。 這盒模型的零件數量很多,細節的雕工精美,根本挑不出毛病,即使玩家直接做而不改,也能輕鬆做出一輛絕佳的成品。這次製作範例,我們就是照著說明書指示去做,沒有另外做什麼改造。 由於套件內附了許多衍生型的零件,在製作時並不會用到,因此組裝過程中務必詳閱說明書,

確認零件的編號。這一款衍生型的最大特徵就是105mm砲和砲塔,這個部位零件特別多,和底盤(懸吊系統)有得拼,因此砲塔和懸吊是製作過程中最花時間的地方。另外,零件上有許多非常精密的細節,在製作時要小心,不要讓零件折損了。 ■塗裝 因為套件不僅有塑膠零件,還有軟膠和蝕刻片,所以塗裝前要先噴一道田宮的底漆補土,加強漆料的附著力。車身使用田宮水性壓克力漆的XF-73濃綠色做為主色,用噴筆噴上。 輪胎先噴上XF-59沙黃色,然後用Vallejo的862號黑灰色乾掃。機槍和車載工具的金屬部分塗上Vallejo的897號銅綠色,工具的木料部位塗上874號深沙黃色,觀測裝置(潛望鏡)的玻璃鏡

面則是用996號金色+947號紅色+925號藍色混合之後用細筆塗上。 塗裝完畢後先噴上一層亮光透明漆作保護,然後貼上水貼紙,等水貼紙乾後再噴一道消光透明漆。接著,用田宮琺瑯漆的XF-55甲板黃色加入溶劑稀釋,塗抹在車身各處做出沙塵,等琺瑯漆乾燥後再噴一道消光透明漆就大功告成了。

兩宋金銀器人物故事圖像之研究

為了解決田宮琺瑯漆金色 的問題,作者朱佑霖 這樣論述:

兩宋時期城市興起帶起手工業的繁榮,使用金銀器不再是貴族專屬,市場上流通著大量的金銀器,其中以素面無紋的實用饌器為主。若說唐代金銀器是富麗堂皇,那宋代的風格便是典雅樸素,但少數飾有精美人物故事圖金銀器的出土,讓我們一窺宋代金銀器在工藝高度與奢華程度上不輸唐代的一面。過往研究多認為兩宋金銀器上的人物故事圖像,多取用宋代繪畫圖像。實際上,宋代金銀器上的人物故事圖不僅與宋代繪畫關係密切,亦與其他物質圖像互動頻繁。宋代文人地位的提高,促進了各類文學的蓬勃發展,同時以文學作品為主題的圖像應運而生,並且為各種物質媒材所使用。其中,金銀器的稀珍與高貴屬性,很好地說明了刻畫在其上的人物故事裝飾圖像,在兩宋流行

與傳播程度的廣袤。本文旨在研究兩宋時期金銀器中人物故事圖像的來源與其形塑過程。首先追溯金銀器中人物故事圖的發展,其次考釋兩宋金銀器中人物故事圖像的文本來源與圖文轉譯關係。兩宋時期金銀器中的人物故事圖,開始以當代流行文學內容,如踏莎行、裴航遇仙和赤壁賦等故事為題。明顯不同於前代金銀器中以漢至六朝時期一直流行的傳統儒家、道教故事傳統。文末探討兩宋金銀器中的人物故事圖像的形塑與組成方式,以及與繪畫、版畫、漆器、銅鏡等物質間圖像與工藝上的互動關係,進而說明到了南宋末期金銀器故事圖像中使用主題格套的傾向。

十六至十八世紀的百寶嵌工藝

為了解決田宮琺瑯漆金色 的問題,作者林宛萱 這樣論述:

百寶嵌,一種以各色絢爛材質鑲嵌圖案或圖畫的裝飾技法,廣泛運用於文房、家具,雖然被熟知為晚明興起的新興技術,並於清代中葉大放異彩,但不論是晚明的創發脈絡或是清代的發展實況,都尚未有以之為主體發展出系統性的全面討論。而以複合材質、多種形式的百寶嵌技術為研究對象,有助於我們跳脫以材質分類的框架,更多元地認識明清裝飾藝術的面貌。 本研究以十六至十八世紀的裝飾技法─百寶嵌為討論中心,討論上並非全然以時間為軸,關心的議題分別以人、物、場域作為切入點,每個部分或有相互包含之處,以不同角度探討明清百寶嵌裝飾技法的發展。其一,是釐清文獻上包含技法與名家之異名,考訂晚明相關名匠姓名應為周治,並更正

過往對於百寶嵌產地的偏誤印象,進一步釐清明末至清中葉製作產地範圍的擴張現象,與不同時代的消費群對百寶嵌的相異評價,奠定研究基礎。第二部分,是結合文物考察百寶嵌的具體特質,試圖為之重建工藝脈絡與源流,說明其最初發展與螺鈿工藝密切相關,同時提供不同取向,提示晚明百寶嵌的創新靈感,與世界歷史上其他相類鑲嵌技法的可能關係,並思考其在藝術史發展中的定位。再者,則是探討清代宮廷中百寶嵌的裝飾發展與應用,說明百寶嵌在取材與技法上的調整及變化,可能受到材料來源、製作場域及宮廷偏好等面向的影響。就如此時帝王重視鑲嵌材質之質地、色彩與立體感的展現,反應在特定主題的百寶嵌工藝上。進一步,提出百寶嵌作為清代宮廷裝飾一

環,其中可能包含的文化交流啟示,補充我們對於清代宮廷裝飾藝術不同層次的理解。

田宮琺瑯漆金色的網路口碑排行榜

-

#1.【水性金屬漆手繪筆塗篇】HARO-THE GUNDAM BASE LIMITED

【鋼彈模型GUNPLA】 水性金屬漆筆塗操演篇HARO [THE GUNDAM BASE LIMITED] ... 油性漆: TAMIYA 琺瑯漆 https://amzn.to/3FfJpBC TAMIYA X-20 溶劑 ... 於 www.youtube.com -

#2.WORMxTOY 相談室- 細節點綴少了琺瑯漆還真的不行 - Facebook

細節點綴少了琺瑯漆還真的不行,尤其是金、銀等色;不過常用的TAMIYA的琺瑯金屬漆真的很不賞臉,至少目前就是如此。那該麼辦勒? 圖片中的「金色」 ... 於 m.facebook.com -

#3.[請益] 琺瑯漆金色油漆筆代替噴塗 - PTT推薦

雖然已經有買田宮的金色跟x20 但聽聞會有結塊不溶解的現象有鑑於某些地方還是用擦拭法來做會比較方便以下是想做看看的可能方案: 1. 於 pttyes.com -

#4.模型專用漆的種類及特性探討(琺瑯漆)

田宮琺瑯漆 的光澤色在彩度(色彩飽和度)的表現上較差,但光澤度仍算不錯。 ... 金色也是琺瑯漆系中最弱的一環之_,無法將金色的塗料粒子研磨到相當的細微度是琺瑯漆系的 ... 於 fantasyhouse0.tripod.com -

#5.模型漆水性金銀 - Iverskaya

亮金bright gold 15ml ... 5.施工繁简不同:水性漆在施工的时候没有特殊的要求,只要经过简单的培训就水性模型漆一般還是田宮郡式兩個品牌最多人用吧壓克力 ... 於 iverskaya.es -

#6.田宮模型漆色卡

金屬金色:TS21 or 灰補土>TS21(金色不上補土也模型漆,大家都在找解答。 ... 10. tamiya 田宮溶劑; tamiya 田宮硝基漆; tamiya 田宮琺瑯漆; tamiya 田宮水性漆; ... 於 tomasosubini.eu -

#7.田宮模型漆色卡

TAMIYA田宮 會場限定金色四三和金属色自喷漆手喷漆罐耐高温漆闪光漆高达万代模型喷漆补漆笔 ... 鋼彈麥克筆; 鋼彈ug漆gx硬漆模; tamiya 水性壓克力; tamiya 油性琺瑯漆; ... 於 ras.floodguard-interreg.eu -

#8.TAMIYA田宮油性漆X-12亮光金色X12 | 飛比價格

tamiya田宮 油性漆x-12亮光金色x12價格推薦共4筆。另有tamiya田宮油性漆x-1亮光黑色x1。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜,快速比對商品價格 ... 於 feebee.com.tw -

#9.TAMIYA 琺瑯金屬漆的「替代方案」 - WormxToy

不溶解就是不溶解!? 話說,自從2010年用完我陳年的TAMIYA X-12(金色)琺瑯漆之後,我前後又分別買 ... 於 www.wormxtoy.com -

#10.X 31 金屬鈦金色的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

田宮TAMIYA 模型耗材油性漆X-31 金屬鈦金色亮光萬年東海. 3. bigcoin white 1% ... 【TAMIYA X-31】油性琺瑯漆模型漆手工藝金屬鈦金色10ml. 不限金額! 於 biggo.com.tw -

#11.[請益] 新手鋼彈麥克筆補色問題- 看板model

... 到的好朋友們,鋼彈麥克筆金屬綠色、琺瑯漆黑色、琺瑯漆溶劑、筆刷、擦拭棉棒。 ... (銀色)、 gm151 (金色)+ gm20 (水性墨線筆),此套組麥克筆適合用來補色及小面積 ... 於 recenja.odszkodowania-kontakt.pl -

#12.TAMIYA 油性硝基漆LP-62 TITANIUM GOLD 鈦金光澤(同油 ...

[特徵] ○良好的色彩和美麗的光澤○堅固的塗料非常適合基礎塗裝○乾燥時間短,工作效率提高○琺瑯漆可塗於上面. ○噴槍噴漆的理想選擇*玻璃瓶的尺寸和容量與丙烯酸漆 ... 於 c22225860.xwing.com.tw -

#13.(大鳥叔叔模型) 田宮TAMIYA 80031 X-31 鈦金色光澤琺瑯漆10ml

關於本商品的比價,評價,推薦,討論,價格等資訊,想購買(大鳥叔叔模型) 田宮TAMIYA 80031 X-31 鈦金色光澤琺瑯漆10ml很值得參考。LINE Shopping. 於 buy.line.me -

#14.關於使用田宮琺瑯油漆X-12 Gold Leaf(金泊色),XF-6 Copper ...

※如果使用不同油漆種類多重上色的話,油性漆稀釋劑會同時溶解下層塗層,請多加注意。 Related Products : Tamiya 80012 X-12 Gold Leaf Enamel Color ... 於 tamiya.hk -

#15.田宮噴罐色表

來雷鳥逛逛.color h 系列環保水性漆gsi 郡氏mr.10公里免費. GK 預購.225. 田宫TAMIYA TS25 48 喷漆喷灌模型上色专用油漆喷罐手喷漆喷灌.1. 金屬金色TS21 or 灰補土. 於 vnsuu.net -

#16.TAMIYA X12 金色漆無法被X20 溶劑稀釋嗎? - 極限模型討論版

我想利用TAMIYA 油性漆X12 (有光金色) 及XF6(無光銅色) 當墨線,但是我發現這兩種漆無法被油性漆溶劑TAMIYA X20 稀釋!我把X12 倒入調色皿之中, ... 於 www.gamez.com.tw -

#17.【鋼普拉】現貨田宮TAMIYA X-12 X12 金色分色擦拭法油性 ...

【鋼普拉】現貨田宮TAMIYA X-12 X12 金色分色擦拭法油性法瑯漆琺瑯漆模型漆80012 10ml。本商品只在樂天市場享有限定優惠,多元支付再享高額回饋。鋼普拉eye攝影樂天 ... 於 www.rakuten.com.tw -

#18.基礎知識-1 漆的種類@ 模型的家~ 各種經驗

法瑯漆: TAMIYA(X-20)==>方型罐子 壓克力漆: TAMITA(X-20A)==>圓型罐子. 模型漆的特性比較:. 乾燥速度:硝基漆→ 水性漆→ 琺瑯漆 於 vvovv520.pixnet.net -

#19.田宮TAMIYA PS-52 香檳金色(金屬電鍍色) 噴罐(新配方耐撞擊

... TAMIYA 田宮溶劑 · TAMIYA 田宮硝基漆 · TAMIYA 田宮琺瑯漆 · TAMIYA 田宮水性漆 · TAMIYA 田宮噴罐 · TAMIYA 田宮PS 噴罐 · TAMIYA 田宮TS 噴罐 · GSI 郡氏溶劑 ... 於 store.mrjoe.com.tw -

#20.【新手入坑】认识田宫TAMIYA水性漆(附色号表)

最简单的区分方法就是看包装:水性漆是图2这样的圆玻璃瓶,珐琅漆是方形玻璃瓶(图5)。 在做喷涂使用时,田宫水性漆需要先用稀释剂进行稀释。无论亮光 ... 於 www.bilibili.com -

#21.◆弘德模型◆ 田宮琺瑯漆X-31 金屬鈦金色Titanium Gold ...

模型漆種類眾多,庫存管理不易, 購買前麻煩先詢問是否有存貨,謝謝#Tamiya #田宮#TAMIYA COLOR ENAMEL PAINT #金屬漆#油性購買◇弘德模型◇ 田宮琺瑯漆X-31 金屬鈦 ... 於 shopee.tw -

#22.未特調金漆比較@ 無職者的糖果屋 - 隨意窩

☆TAMIYA/X12番. 田宮的金色有著獨特的色味像是燙金的淡雅色澤,折射面時會帶點藍調可以搭配其他金漆調整箔黃的效果雖然是琺瑯漆,但當真漆施作會輕鬆許多. 反射度:60 於 blog.xuite.net -

#23.田宮模型琺瑯漆香檳金Tamiya Lacquer LP-71 Champagne ...

規格品牌:田宮貨號: Tamiya Model Color Lacquer Paint LP-71 香檳金10ml 82171 貨號:82171 材質:漆重量:69g 淨容量:10ml 包括項目:1 x 田宮模型琺瑯漆香檳 ... 於 www.carousell.com.hk -

#24.田宮模型漆色卡

鋼彈麥克筆; 鋼彈ug漆gx硬漆模; tamiya 水性壓克力; tamiya 油性琺瑯漆; tamiya 油性硝基漆.11.$225. 5H 全消光金油全消光亮光漆霧面立組分裝勁戰消光黑(售補土香蕉水 ... 於 xho.mintblow.eu -

#25.[請益] 琺瑯漆金色油漆筆代替噴塗 - PTT評價

雖然已經有買田宮的金色跟x20 但聽聞會有結塊不溶解的現象有鑑於某些地方還是用擦拭法來做會比較方便以下是想做看看的可能方案: 1. 於 ptt.reviews -

#26.商品目錄 - 模王模型玩具購物網

田宮TAMIYA 亮光金色GOLD LEAF 油性琺瑯漆10ml NO.X-12/X12 ; 目錄分類: TAMIYA田宮油性琺瑯漆&溶劑 ; 品牌: TAMIYA 田宮 ; 型號: TAMIYA-O-X-12 ; 庫存狀況: 尚有庫存. 於 www.modelking.com.tw -

#27.【鋼彈、模型研究所、水性漆】常見水性漆比對:金屬色& 筆塗 ...

水性漆應該會是未來台灣鋼普拉的趨勢這一篇就先用金屬色金色筆塗, ... 所、水性漆】常見水性漆比對:金屬色& 筆塗AV AMMO Mig Jimenez TAMIY 田宮GSI ... 於 slayer666.pixnet.net -

#28.琺瑯漆金屬綠-新人首單立減十元 - 淘寶

去哪兒購買琺瑯漆金屬綠?當然來淘寶海外,淘寶當前有86件琺瑯漆金屬綠相關的商品在售。 ... 田宮TAMIY模型漆PS15金屬紅PS16金屬藍PS17金屬綠PS18金屬紫. 於 world.taobao.com -

#29.模型漆金色- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年7月

鋼普拉eye攝影【鋼普拉】現貨田宮TAMIYA X-12 X12 金色分色擦拭法油性法瑯漆琺瑯漆模型漆80012 10ml. $60. 樂天市場Icon. 樂天市場. More Action. 於 www.lbj.tw -

#30.[請益] 田宮珐瑯漆X12金- 看板model - PTT網頁版

→. andyleeyuan. 10/19 19:35, ·, 1 · google了一下X12很有問題,只能想其他辦法了 ; →. hades360. 10/19 19:35, ·, 2 · 田宮琺瑯金色就是會結塊,多攪一下吧 ; 推. 於 www.pttweb.cc -

#31.金色模型漆- 人氣推薦- 2022年7月 - 露天拍賣

AV Vallejo 金屬漆Liquid Gold 金色Gold 模型漆金屬色鋼彈水性漆壓克力70791 ... 【模動王】現貨田宮TAMIYA X-12 X12 金色分色擦拭法油性法瑯漆琺瑯漆模型漆80012 10ml. 於 www.ruten.com.tw -

#32.鋼普拉教室Vol.12 鋼普拉筆塗技下篇- 筆繪迷彩 - 玩具人

油性琺瑯漆– 琺瑯漆溶劑(田宮X-20) – 畫筆(面相筆) ... 使用漆膜較弱的琺瑯漆,不僅可以畫在硝基漆表面,更可以用琺瑯漆溶劑擦拭,而不傷到硝基漆膜。 於 www.toy-people.com -

#33.田宮模型漆的推薦與評價,MOBILE01、PTT - 玩具控資訊站

【 #密斯特喬模型小撇步琺瑯漆的墨線彩虹糖】 ➡ TAMIYA 田宮琺瑯漆系列https://goo.gl/G7Mf8a ➡ TAMIYA 田宮墨線液系列https://reurl.cc/vnE8pa 相信各位模型玩家都 ... 於 toy.mediatagtw.com -

#34.田宮模型漆– 田宮模型官網 - Phantmo

模型專用漆的種類及特性探討琺瑯漆. 2021年8月超取$99免運up,你在找的《密斯特喬》田宮TAMIYA X-12 油性漆法瑯漆、琺瑯漆光澤金色10ml就在露天拍賣,立即購買商品搶免 ... 於 www.uhostar.me -

#35.TAMIYA x-31 琺瑯漆/鈦金色TITANIUM GOLD - 魔力屋

TAMIYA x-31 琺瑯漆/鈦金色TITANIUM GOLD. prev next. 商品編號45135286; 商品庫存: 1; 商品品牌:TAMIYA 田宮; 商品點擊數::1142; 用戶評價: comment rank 5 ... 於 www.fantasyhouse.com.tw -

#36.琺瑯漆 - 中文百科知識

X-1亮光黑 田宮X琺瑯漆 x-2亮光白 x-3亮光品藍 x-4亮光藍 x-5亮光綠 x-6亮光橙 x-7亮光紅 x-8亮光檸檬黃 x-9亮光棕 x-10槍金屬 x-11銀 x-12金 於 www.easyatm.com.tw -

#37.超絕造型作品集&實作技法 - 第 166 頁 - Google 圖書結果

07 08 09 1 漆料比我預期的還要難洗掉啊......不過這樣子感底座的金色是用 TAMIYA 琺瑯漆金箔色( X - 12 )、黑將紅色和消光黃進行調色,然後用噴槍將這個調覺好像也不錯 ... 於 books.google.com.tw -

#38.【問題】新手上墨線問題- 模型技術與資訊 - 巴哈姆特

TAMIYA X12 金色漆無法被X20稀釋嗎從1:4調到1:10了還是無法稀釋如果無法 ... 御虛 假如是要噴塗又堅持要琺瑯漆那就買蓋亞的琺瑯漆好稀釋發色也很漂亮. 於 forum.gamer.com.tw -

#39.田宮模型漆色卡

鋼彈麥克筆; 鋼彈ug漆gx硬漆模; tamiya 水性壓克力; tamiya 油性琺瑯漆; tamiya 油性硝 ... 金屬金色:TS21 or 灰補土>TS21(金色不上補土也模型漆,大家都在找解答。 於 eqt.estranslations.eu -

#40.[請益] 新手筆塗的問題??

7 F →longsw:還有我想打個岔問一下,仙盈的也是琺瑯漆嗎? 01/26 15:12. 8 F 推dambao:試試田宮X-31鈦金色~先用竹棒或是模型廢框架剪下把漆豁一豁 01/26 15:12. 於 ptthito.com -

#41.模型教程:新安洲金邊製作範例BY超級小帆 - 每日頭條

照第一步的過程上完金色之後。這裏噴塗田宮的琺瑯漆(小方瓶的那種,不知道的話請自行百度或者淘寶科普)。這裏本人用的是琺瑯漆的消光黑(喜歡光亮亮 ... 於 kknews.cc -

#42.e7 模型漆

E7模型工具專用清洗液E7是臺灣新的顏料廠商反骨的硝基漆類都是用他們的CP直很高,這罐 ... 手機版您好,50ml 100 (大鳥叔叔模型) 田宮TAMIYA 80012 X-12 金色光澤琺瑯 ... 於 www.reween.co -

#43.田宮漆疑問? - Mobile01

請問一下各位昨天去買了田宮的模型漆X-11銀色X-12金色還有X-20溶劑想說回來用這2種顏色來入墨線, ... 我猜~你是拿水性漆溶劑去溶琺瑯漆了吧. 於 www.mobile01.com -

#44.Tamiya 琺瑯漆金

Tamiya 琺瑯漆金 布里塔尼亞的旅人. 電影雨人. 開架好用粉餅. ... 田宮TAMIYA 金屬鈦銀色TITANIUM SILVER 油性琺瑯漆10ml NO.X-32/X32. 於 971761247.onesky.it -

#45.模型漆金色飛搜購物搜尋- 第1 頁

HSunshin 模型用顏料塗料硝基漆金色HS-08 20ml 台灣製東海模型 ... 【鋼普拉】現貨田宮TAMIYA X-12 X12 金色分色擦拭法油性法瑯漆琺瑯漆模型漆80012 10ml. 於 shopping.feeso.com.tw -

#46.清理s12金色琺瑯漆- 模型友聊天室

請問用乜嘢可以抹甩田宮金色x12所謂嘅琺瑯漆, 又傷唔到底層嘅硝基光油,我用棉花棒同琺瑯漆開油水捽咗好耐都唔甩 (. 附件: 您所在的用戶組無法下載或 ... 於 www.hkml.net -

#47.銀田宮模型漆精準模型&工具購物網 - Dycvi

$60 TAMIYA田宮x-31 水性漆亮光鈦金Titanium Gold 10ML 市場價格: NT. ... 歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購田宮TAMIYA 油性琺瑯漆光澤高達軍模模型上色噴漆滲線方 ... 於 www.rewred.co -

#48.TAMIYA 油性硝基漆 - 弘昌模型

TAMIYA 油性硝基漆. ... TAMIYA 田宮油性硝基漆金屬鈦金色貨號:LP62. NT$60 · 加入購物車. 加入購物車. TAMIYA 田宮油性硝基漆消光金屬灰貨號:LP61. 於 www.afv.com.tw -

#49.不經一事不長一智~~第一次用保護漆的悲慘教訓

左--1/100 金色異端-天後--HG1/144 漆黑攻擊&觀星者右--HG1/144 蓋亞 ... 專心玩線上遊戲的老闆娘頭也沒抬的懶懶回道:"在後面自己看,只有田宮的喔" 於 andy03210.pixnet.net -

#50.[請益] 琺瑯漆金色油漆筆代替噴塗- 看板model - 批踢踢實業坊

雖然已經有買田宮的金色跟x20 但聽聞會有結塊不溶解的現象有鑑於某些地方還是用擦拭法來做會比較方便以下是想做看看的可能方案: 1. 於 www.ptt.cc -

#51.[請益] 琺瑯漆金色油漆筆代替噴塗 - Mo PTT 鄉公所

雖然已經有買田宮的金色跟x20 但聽聞會有結塊不溶解的現象有鑑於某些地方還是用擦拭法來做會比較方便以下是想做看看的可能方案: 1. 於 moptt.tw -

#52.GUNZE MC系列金屬琺瑯漆 - 精準模型&工具購物網

內有塗裝示範影片金屬質感琺瑯漆金色GUNZE MR. METAL COLOR Gold #MC217. 市場價格:NT.$50. 本店售價:NT.$50. 缺貨中. 內有塗裝示範影片金屬質感琺瑯漆鋁合金色GUNZE ... 於 syhobby.com -

#53.田宮TAMIYA 80012 X-12 金色光澤琺瑯漆10ml

一支噴涂稀釋比例1:1-1:2 使用稀釋液: X-20 容量:10ML 顏色: 金色光澤型號: 80012. ... 田宮TAMIYA 80012 X-12 金色光澤琺瑯漆10ml. HKD 10.00. Quantity. 於 www.lmodel.store -

#54.[請益] 田宮珐瑯漆X12金- model - PTT生活政治八卦

因為有筆塗以及硝基漆面上噴塗再擦邊需求, 市面上似乎也沒有其他廠牌的金色珐瑯漆, 只能先用銀色伴透明黃或是乾脆先用鈦金頂著請問有無前輩知道這罐田宮官方到底有無 ... 於 ptt-politics.com -

#55.TAMIYA 田宮琺瑯漆 - 鋼普拉

訂閱電子報. 田宮TAMIYA; TAMIYA 田宮油性琺瑯漆 ... 【鋼普拉】現貨TAMIYA 田宮X-12 X12 亮光金色分色擦拭法油性法瑯漆模型漆80012 10ml ... 於 boynds20.waca.tw -

#56.模型噴漆之那些年我們和小傑一起追的金色漆

先看影吧? 這次實測了市面上四種廠牌的金色漆,包含GAIA 蓋亞、GUNZE 俊仕、TAMIYA 田宮、E7的金色漆, 不是要分高下,而是想要找出自己想要的那一種 ... 於 soroslika.pixnet.net -

#57.田宮琺瑯漆光澤X1-X24 軍事高達模型手辦上色輔料油性油漆1 ...

(琺瑯X1) 亮光黑 · (琺瑯X2) 亮光白 · (琺瑯X3 )亮光品藍 · 油性x-5亮光綠 · (琺瑯X10 )槍金屬 · 油性x-11銀 · (琺瑯X12)亮光金 · (琺瑯X13 )金屬藍. 於 tw.bid.yahoo.com -

#58.塗裝經驗分享

田宮琺瑯漆 可能是台灣知名度最高的模型漆,會腐蝕塑膠,所以使用前最好要先用底漆或其他 ... 但好好塗的話不細看不明顯,這樣的漆有黑色,黃色,金色等等。 於 tfnd.net -

#59.琺瑯漆- FindPrice 價格網2022年7月購物推薦

【鋼普拉】現貨TAMIYA 田宮X-10 X10 槍鐵色亮光琺瑯漆油性法瑯漆模型漆10ml. 樂天市場. 【幸運草金飾】角愛琺瑯漆+黃金墜(金重. $ 9,032 · 【幸運草金飾】角愛琺瑯漆+ ... 於 www.findprice.com.tw -

#60.【TAMIYA X-12】油性模型專用漆10ml 金葉色的價格比價讓你 ...

【TAMIYA X-12】油性模型專用漆10ml 金葉色的比價結果。共有16 筆,價格由50 元到50999 元。愛比價,最直覺、易用的比價服務,讓你找到最殺的價格. 於 ibj.tw -

#61.【賴桑教學】田宮墨線液使用教學 | 金屬漆墨線

TAMIYA琺瑯漆 的某些特性,在模型上色階段具有某種不可取代性,除了常用的入墨線 ... 準備好簡易噴罐、硝基漆溶劑T-06、金屬漆專用溶劑T-09、黑色補土、蓋亞010 金色 、 . 於 igotojapan.com