真柏修剪時間的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林松輝,孫松榮寫的 未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄 和薇洛妮卡‧歐金的 記憶:我們如何形成記憶,記憶又如何塑造我們?精神病學家探索解析大腦記憶之謎都 可以從中找到所需的評價。

另外網站真柏盆景修剪方法 - 養花網也說明:文章導讀:. 真柏不用反覆進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的更加良好。春季在新生枝條與葉子時,要及時修剪,不可放任枝葉自由生長,破壞其 ...

這兩本書分別來自害喜影音綜藝有限公司 和奇光出版所出版 。

國立嘉義大學 生物機電工程學系 洪滉祐、黃威仁所指導 蔡孟學的 鳳梨田履帶電動載具田間作業分析 (2020),提出真柏修剪時間關鍵因素是什麼,來自於履帶、電動作業機械、催花、鋰鐵電池。

而第二篇論文國立中興大學 森林學系所 曾喜育、郭美華所指導 易俞均的 臺中市都市林臺灣欒樹與無患子之荔枝椿象 (半翅目:荔枝椿象科) 空間分布與族群動態 (2020),提出因為有 荔枝椿象、都市林、空間分布、族群動態、臺灣欒樹、無患子的重點而找出了 真柏修剪時間的解答。

最後網站柏樹盆栽照護指南則補充:關於柏樹常見的種類有檜柏、真柏、杜松,兩種歐洲常見柏樹:叉子圓柏、刺柏, ... 長大成熟後才會長出鱗狀葉,但在大幅修剪、矯枝、以及過度澆水或其他造成植物壓力的 ...

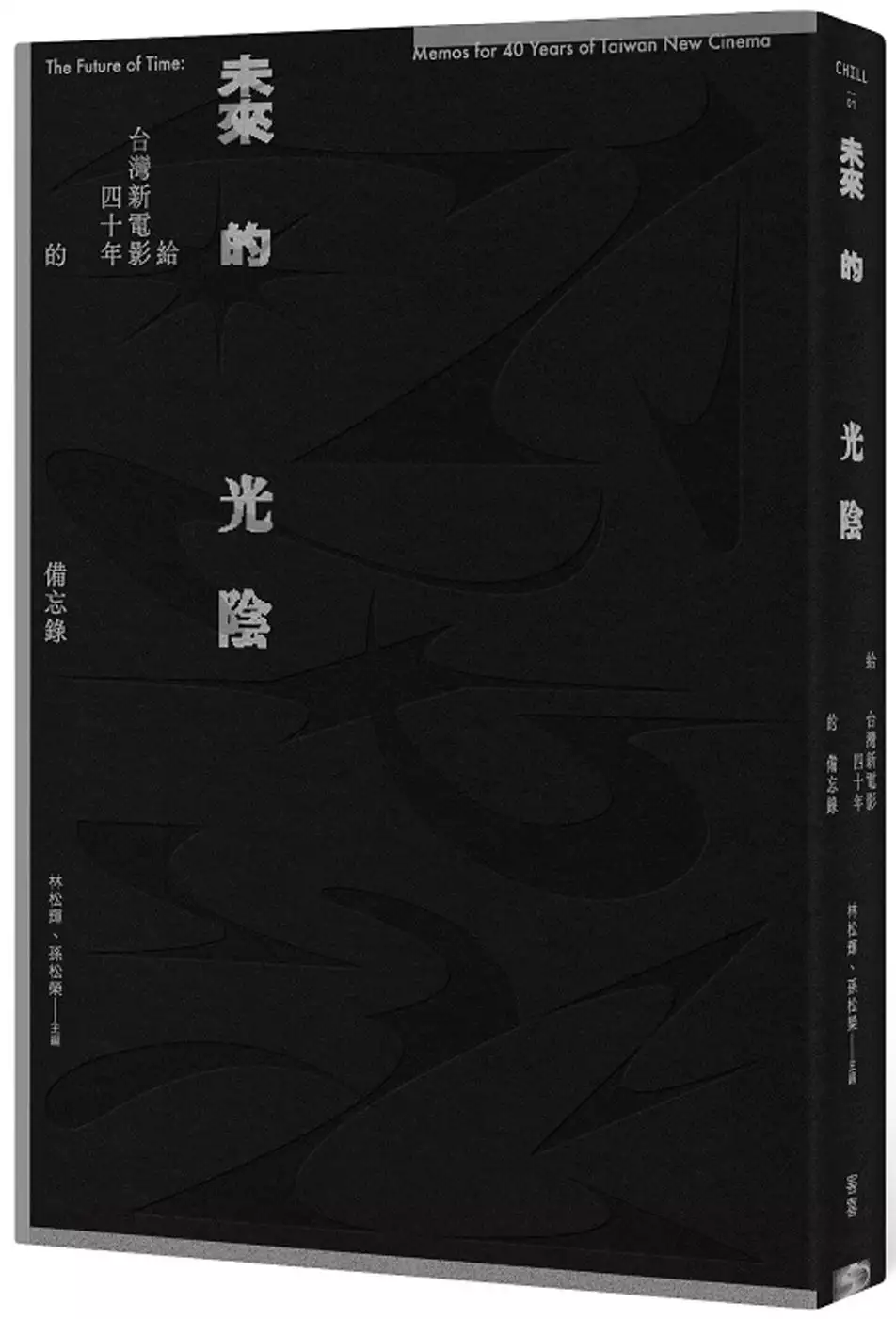

未來的光陰:給台灣新電影四十年的備忘錄

為了解決真柏修剪時間 的問題,作者林松輝,孫松榮 這樣論述:

台灣新電影四十年之際,十四位作者,二十則給未來世代的觀影備忘錄。 台灣新電影——台灣電影史上眾聲喧嘩、光芒四射的時代。這場電影運動一般被認定始於一九八二年的《光陰的故事》,如今四十年過去了,多年來被視為過去式的「故事」仍繼續發揮影響力,而仿若停留在歷史性的「光陰」更超越時空限制,來到此時此刻,迎臨不遠未來。 本書錨定的時空以新電影為起始座標,透過二十篇專文共構另種時間軸,溯及五〇年代如《王哥柳哥遊台灣》,游移八〇年代的《風櫃來的人》與九〇年代的《超級大國民》,延伸至千禧年後的《停車》、《孤味》及《瀑布》等片。空間軸則橫跨台灣、香港、中國、東南亞、法國等地,藉由二十個全新的關鍵字

拋開純粹致敬或緬懷的「新電影已死」,以「超越」新電影為核心概念,且增補過往論述中尚未完整的文化史、社會史、藝術跨界、國際連結面向,乃至缺席的歷史文本。 由十四位作者與四十載光影之間的跨世代對話,提出詮釋「光陰」的關鍵思索,辯證新電影在當代影史中的另類評論潛能,以此作為備忘,回應仍持續生成的「新電影精神」。 本書特色 ★ 第一本改寫、補述與重寫台灣新電影的專書 ★ 以紀念新電影四十年之名,行超越新電影之實的「跨世代」歷史書寫 ★ 二十個關鍵字X新電影研究的新方向 各界好評 「這本書的二十個從前罕被論及的新電影面向及其延伸效應,我讀得津津有味,隨之翻騰起諸多塞在儲藏室

角落的記憶細節」——鴻鴻(詩人、劇場及電影編導) 「這本專書的重要貢獻之一,就是將學術研究的分析洞見,以評論的篇幅和更為可讀的文字加以呈現」——迷走(《新電影之死》共同編者) 「這本書有很強烈的自覺,並不是把台灣新電影當作憑悼的古蹟,對它的論述,與其說是『回到過去』,毋寧說更是『回到現在』,甚至『回到未來』」——張亦絢(作家、《FA電影欣賞》專欄作者) 「讓新電影的定義開放,使其重新成為思辨的材料,將它看成產生不同連結的接合處,或許這是四十年後重訪這段歷史,能夠重新於已經固化的歷史結構裡,找回一些紛擾、雜音與挑釁。」——張世倫(藝評人、影像史研究者) 專文推薦 詩人、

劇場及電影編導 鴻鴻 《新電影之死》共同編者 迷走 作家、《FA電影欣賞》專欄作者 張亦絢 藝評人、影像史研究者 張世倫 跨世代推薦 攝影師、國立臺北藝術大學兼任講師 劉振祥 樂工 林強 紀錄片導演 蕭菊貞 國家電影及視聽文化中心執行長 王君琦 演員 莫子儀 馬來西亞電影人 張吉安 《毋甘願的電影史》作者 蘇致亨

鳳梨田履帶電動載具田間作業分析

為了解決真柏修剪時間 的問題,作者蔡孟學 這樣論述:

本研究設計鳳梨田履帶電動載具,以期協助催花及噴藥等作業之自動化,解決勞動力不足與缺工問題。鳳梨田履帶電動載具設計履帶作為車體之行走部,行走於鳳梨田的畦溝間,在畦溝寬度50 cm下以單行進行作業,電池選用48 VDC/280 Ah鋰鐵電池。車體行走速度初始設計為8.28 m/min,該機械操作藉由車體前端控制開關或搖控器控制鋰鐵電池行走方向。雛型機在不同場地試驗以不同載重行走所耗時間,經40次重複試驗及ANOVA統計顯示,同距離同場地測試行走速度下,以不同負載進行行走測試都具有影響力,呈顯著差異。由行走速度試驗於不同場地,同距離同負載測試行走速度經ANOVA分析,在不同場地上,行走速度具有影響

力,呈顯著差異。由式中將得到履帶接地之長與寬以及空車重量代入,得到接地壓力為2219.8 kg/m^2。設定速度以不同距離(5 m、10 m、15 m、20 m)無負載下,柏油路試驗、草地試驗與田間試驗平均速度為8.46 m/min、8.04 m/min、8.43 m/min。

記憶:我們如何形成記憶,記憶又如何塑造我們?精神病學家探索解析大腦記憶之謎

為了解決真柏修剪時間 的問題,作者薇洛妮卡‧歐金 這樣論述:

「為什麼我會記得這些、忘了那些?」 一趟對記憶、感受、大腦的深邃漫遊和精采探索, 理解大腦記憶是如何創造認知並決定我們的行為。 精神病學家以真實案例故事和文學哲學電影作品,向我們揭示大腦的奧祕, 用最新的神經科學研究重新定義我們對大腦記憶的認知。 ◆都柏林三一學院精神病學教授薇若妮卡.歐金的神經醫學權威之作。 ◆《衛報》、《紐約時報》、《觀察家》、《星期日泰晤士報》一致好評力推! ◆《一本你希望父母讀過的書》作者菲莉帕・派瑞(Philippa Perry)讚揚力薦:「讀來精采。作者用豐富的案例研究讓困難概念變得容易理解。心理輔導員、心理治療師、心靈導師和精神科

醫生都該好好閱讀這本書。」 ◆從精神醫學到神經科學的闡釋應用,旁及思覺失調症、產期憂鬱症、失智症、失憶症、腦瘤、厭食症、童年受虐等精神疾病的認識診治,深入探討記憶這個主題,以全新視角揭示複雜的人腦和記憶的運作。 ◆作者筆法兼融科學性和文學性,引用真實的病患案例故事,充滿人性與諒解,文字優美,啟發人心;並援引文學、哲學、電影作品及童話故事,如:普魯斯特的《追憶逝去時光》、貝克特的《等待果陀》和《無名之人》、吳爾芙的《戴洛維夫人》、約翰・伯格(John Berger)的《觀看的方式》、夏綠蒂・勃朗特的《簡愛》、路易斯・卡羅的《愛麗絲鏡中奇遇》、沙特的《嘔吐》、尼采的《善惡的彼岸》、亨利

・伯格森(Henri Bergson)的《物質與記憶》,以及華卓斯基姊妹的《駭客任務》、克里斯多福・諾蘭的《記憶拼圖》和《全面啟動》、雷利・史考特的《銀翼殺手》等,看她在精神病學領域所處理的問題;最後更擴及文化如何成為共同記憶載體並為我們所有人提供基本編碼的討論,重新定義我們對大腦的認知。 「『為什麼我會忘記事情?』如果這個問題對你來說很熟悉,首先,你大可放心,因為記得自己會忘記就是一種記憶。接下來你需要想清楚,自己有沒有把事情登錄進記憶系統。如果你注意到引人關注的活動,就可以增加一直低下的皮質醇水平,改善登錄資訊。與其他研究小組一樣,我們發現練習會刺激喚醒,改善記憶功能,甚至可能使海馬

迴生長。或者,你的海馬迴神經元因為有毒的壓力而被鎖在超速狀態。若是這種情況,放個陽光假期舒緩一下,可能是唯一的治療方法。」──本書作者 薇洛妮卡‧歐金 為什麼記憶感覺如此真實?視覺如何觸發過往記憶? 感覺與知覺又是如何與記憶產生關聯?為什麼地點對記憶很重要? 我們如何藉著回憶再次體驗和感受?你記得的事是「真」還是「假」的? 而當受到精神疾病干擾時,記憶的運作又是如何? 不管你從哪裡開始尋找感受——也就是感覺、認知、情緒——的神經學解釋,終究會導向記憶。 記憶把我們所知與所感結合在一起,並成為我們過濾當前意識與非意識感受的媒介。 記憶擁有驅動我們的力量,是造就自我

的過程 是一絲酸楚,一陣湧上心頭的愛,一團糾結的失落感,一聲懊悔的長嘆,記憶擁有驅動我們的力量,通常在最出乎意料的時候出現。它是複雜神經運作發出的信號,是造就自我的過程:記憶過濾外在世界,提醒我們的行為並餵養我們的想像力。 精神病學家以全新視角,揭示複雜的人腦和記憶的運作 精神病學家暨精神科醫師薇洛妮卡・歐金,多年來觀察記憶和經驗如何交織在一起。在這趟豐富迷人的探索,她提問,為什麼記憶感覺如此真實?感覺與知覺又是如何與記憶產生關聯?為什麼地點對記憶很重要?你記得的事是「真」還是「假」?而當受到精神疾病干擾時,記憶的運作又是如何?歐金以精神疾病的混亂記憶揭示複雜的人腦,提供一種新的

思考方式來理解個人經驗。 援引病患案例、文學、哲學、電影作品及最新神經科學研究,重新定義大腦認知 作者引用病患案例的真實故事,以及文學、哲學、電影作品及童話故事對記憶的描摩。人類大腦是個極度難解的謎團,從出生、青春期、到老年各有面向,作者用最新的神經科學研究重新定義我們對大腦的認知。這本書證明了嚴重精神病患的勇氣與煎熬,揭示他們的感覺經驗如何與我們的所知所感脫節。 名家推薦 ◆白明奇│醫師、成大醫學院神經科教授、老年學研究所所長 從哲學出走的心理學,途經神經醫學、精神醫學,再到認知神經科學,人類大腦功能仍被神祕的面紗緊緊地包裹著。順著日月之梭奔走人生,逆著時光機器回到從前

,看似美好的回憶,參雜不悅、悲傷的成分,部分是真的,更多卻遭變造。突兀冒出的驚恐,似曾相識的錯覺,音符觸動的酥麻,或是無緣無故的啜泣,是誰牽動了神經網路。這是一本兼具科學與文學性的好書,吸引人的故事,奇特的筆法,帶領讀者深入腦區,了解記憶,探究自我。 ◆菲莉帕・派瑞(Philippa Perry)│《一本你希望父母讀過的書》作者 讀來精采。我喜歡作者的寫作,用豐富的案例研究讓困難概念變得容易理解。心理輔導員、心理治療師、心靈導師和精神科醫生都該好好閱讀這本書。 ◆羅賓・墨瑞(Robin Murray)│倫敦國王學院精神病學研究教授 一本精妙的書,歐金作為精神病學家和神經科學

家,詳細說明她看到的人生百態以及學到的知識。我們會被作者優美的文字及悲天憫人的胸懷感動,以最輕鬆的態度理解大腦是如何決定我們的行為。 ◆王浩威│作家、精神科醫師 ◆李偉文│牙醫師、作家、環保志工 ◆謝伯讓│台大心理系副教授 媒體讚譽 ◆《衛報》 內容生動,令人難忘,是一本引人入勝、有啟發性、有智慧且帶著悲憫情懷的書。讀者可以從本書學到許多知識,也能享受閱讀樂趣。 ◆《紐約時報》 這是一趟對記憶、感受、大腦的漫遊,一趟河流式的探索……作者並沒有用自我詮釋或不著邊際的線索讓讀者看得眼花繚亂,而是用科學知識讓讀者眼界大開。作者信手捻來一些普通小事,卻清楚讓你看到其

中費解複雜而美麗之處,就如同大腦形成的記憶。她生動地召喚出她後院裡一隻椋鳥的形象,這種文字功力會讓我今年看到的很多小說家感到羞愧。 ◆《觀察家》(Observer) 回味無窮的書。人類作為記憶製造者,這本書讓你對其中的共通性有更驚人的認識,並提醒我們,我們每個人都是個人世界的獨特翻譯者。 ◆《星期日泰晤士報》(Sunday Times) 資料詳盡,思考深入。這本書涵蓋科學、哲學、醫學和文學,內容豐富,富啟發性,寫得好得讓人驚豔。

臺中市都市林臺灣欒樹與無患子之荔枝椿象 (半翅目:荔枝椿象科) 空間分布與族群動態

為了解決真柏修剪時間 的問題,作者易俞均 這樣論述:

荔枝椿象 (Tessaratoma papillosa) 自2009年入侵臺灣本島,主要危害無患子科之荔枝(Litchi chinensis)、龍眼 (Dimocarpus longan)、臺灣欒樹 (Koelreuteria henryi) 及無患子 (Sapindus mukorossi)。臺灣欒樹與無患子常作為行道路樹,栽種於道路兩旁或公園廣場等人口密集的都會區域,為都市林組成的一環,亦可能成為荔枝椿象潛在的聚集場域。荔枝椿象於都市林的發生現況應受重視,避免形成農業區防治措施下的缺口。本研究由小尺度至大尺度探討荔枝椿象於臺中市都市林的發生現況,依序以下四點分項論述:一、以半田間網室試驗

,檢視荔枝椿象若蟲取食4種不同寄主的生長發育是否有差異;二、由2018年11月至2020年10月定期監測臺中市都市林臺灣欒樹及無患子上的荔枝椿象族群,進行空間分布型分析並探討寄主物候及氣象因子與族群動態之關係;三、探討交通車流擾動對荔枝椿象族群分布的影響;四、荔枝椿象成蟲於臺中市人口密集區域下的發生動態。根據本研究結果,植體營養分在不同樹種與採樣時間具有顯著交互作用,試驗顯示取食臺灣欒樹與無患子的若蟲體長較龍眼與荔枝小,且不同樹種下的齡期發育長短不一。若蟲取食可溶性蛋白質含量較低、可溶醣含量較高的寄主,發育相對較良好,樹種以荔枝、龍眼較佳,臺灣欒樹次之,無患子最差;寄主澱粉含量則對若蟲發育變化

無明顯規律。研究期間荔枝椿象於臺中市都市林的空間分布皆為聚集型,族群每年於龍眼及荔枝的發生較早於臺灣欒樹及無患子,族群發生與臺灣欒樹嫩枝生長量呈顯著正相關 (rho = 0.743, p < 0.05);無患子在花穗發育至幼果期間吸引程度逐漸增加 (rho = 0.313–0.458, p < 0.05)。氣象因子中以降雨量對族群動態有顯著關係 (R2 = 0.301, p < 0.05)。若蟲期的數量分布,明顯受環境交通擾動影響,擾動程度較高的區域若蟲數越少,反映環境擾動程度影響荔枝椿象雌成蟲產卵位置之偏好。全年度於研究區域的發生情況以南屯區、南區、大里區的發生較明顯,推測該區域的地景與植群

結構較利於荔枝椿象遷移擴散;東側相鄰荔枝產區的發生狀況,則可能受該年度荔枝、龍眼的生長狀況,及慣行園防治措施之影響。綜合研究結果擬定出臺中市都市林之荔枝椿象防治建議:可著重於南屯區東側、南區及大里區等範圍進行防治,隨時序變化針對不同寄主植物有相應措施,如11–2月進行龍眼及荔枝樹冠修剪;3–6月繁殖期針對交通擾動較低的區域釋放卵寄生性天敵;採用化學防治須謹慎評估並且避開生物防治應用,可於4月中旬針對臺灣欒樹嫩梢施用政府核定之藥劑。根據本研究結果制定合適的防治策略,期望提升都市林荔枝椿象的防治效率。

真柏修剪時間的網路口碑排行榜

-

#1.誰殺了約翰藍儂:搖滾神話的愛、欲望與生死 - Google 圖書結果

他們的航班時間一定很晚,因為當我要走進梳妝間時,就碰到剛踏出門的約翰. ... 我們一群人則留在舞台上,聽特大號泰勒(Kingsize Taylor)前晚表演時錄下的未修剪錄音。 於 books.google.com.tw -

#2.107(二)藝樹家養成初階班~中品真柏雕塑與養護課程

2. 教學後實作演練. 真柏苗選枝與疏葉;主幹纏鋁線與雕塑彎折塑型. ◇課後功課. [第二堂] :. ◇首堂課程內容複習,課後功課指導與評比. ◇修剪、疏葉. 於 www.twgarden.org.tw -

#3.真柏盆景修剪方法 - 養花網

文章導讀:. 真柏不用反覆進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的更加良好。春季在新生枝條與葉子時,要及時修剪,不可放任枝葉自由生長,破壞其 ... 於 yanghua.ltd -

#4.柏樹盆栽照護指南

關於柏樹常見的種類有檜柏、真柏、杜松,兩種歐洲常見柏樹:叉子圓柏、刺柏, ... 長大成熟後才會長出鱗狀葉,但在大幅修剪、矯枝、以及過度澆水或其他造成植物壓力的 ... 於 www.bonsaiempire.com.tw -

#5.真柏盆景養護有講究經常噴水讓葉片更綠 - iFuun

朋友們還需要知道的是,每兩年左右朋友們就要為真柏盆景翻一次盆。而且翻盆的時間需要選擇在春季或者秋季,並對根系進行修整,這樣植株生長才更加繁茂。 於 www.ifuun.com -

#6.真柏盆景要長出舍利幹,如何利用頂端優勢 - 淘寶

真柏 是非常適合用來製作盆景的一種素材,不用反覆修剪,只用剪出頂端優勢就能讓側枝條長得更好更加完善,尤其是春天生長的旺盛時期,及時剪短,就能讓它變得更加好看。 於 world.taobao.com -

#7.真柏盆景修剪方法 - 亚搏娱乐网站

真柏 不用反複進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的更加良好。春季在新生枝條與葉子時,要及時修剪,不可放任枝葉自由生長, ... 於 m.tsc-affable.com -

#8.教你5分钟学会修剪真柏盆景 - YouTube

《相玉园盆景》是由马来西亚真柏大师陈志平所创立,我们不但致力于开拓马来西亚盆景前景,而我们提供的服务包含为顾客打造合适顾客磁场的庭院造景, ... 於 www.youtube.com -

#9.系魚川真柏照顧

由房志华提问,同时介绍系渔川真柏如何修剪好看的冬季修剪、夏季修剪、 ... 日— 我的真柏(Juniperus chinensis)盆景,買來的,也該找時間來整理一下。 於 125447332.peennodesign.cz -

#10.修剪5真柏 | 真柏樹幹變粗 - 訂房優惠

屬細跟生長型態,若要將跟養粗表現為樹幹,需於培養過程中不斷篩選,剪定根群,去蕪存菁,才能使我們所需要的跟變粗變大,加上長時間培養,露根真柏才能成形。 於 twagoda.com -

#11.5分钟教你修剪真柏盆景

如何养出茂盛真柏,管理养护是关键,教你养成一盆漂亮的真柏盆景. 教你一步步给山采黄杨熟桩枝条取舍 ... 修剪不是美容、树木木质化主干的正确修剪(2p). 1.1万 --. 於 www.bilibili.com -

#12.三、修剪之基本方法

為清楚,此時修剪對樹木影響較小,惟仍不 ... 可針對樹木生長情況進行小幅度的修剪,以 ... 一段時間後,還會導致樹木中心結構枝的損傷,並影響樹. 於 www-ws.gov.taipei -

#13.养殖真柏盆景时学会这3个修剪方法- PenJing8

真柏 盆景不需要反复修剪。修剪时将真柏盆景顶部去除,这样可以使侧枝生长得更好。春天当新的枝叶被修剪时,不应该允许它们自由生长并破坏它们紧凑的树 ... 於 www.penjing8.com -

#14.【盆景技藝】真柏盆景夏季修剪 - 生活知識+

真柏 不耐修剪,但可剪去頂尖部以促生側枝。在春季抽生新枝葉時,及時修短,以保持樹冠濃密。嫩枝梢最好不要用剪刀切除,而是用 ... 於 lifeonea.com -

#15.真柏盆景怎麼剪葉子? - 劇多

真柏 不用反覆進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的更加良好。春季在新生枝條與葉子時,要及時修剪,不可放任枝葉自由生長,破壞其 ... 於 www.juduo.cc -

#16.沉默的一百種模樣:跨越時代、地域與文化,尋訪關於身體、戰爭、災變、性暴力與精神創傷的無聲告白

毛在柏克萊,我參加了《陰道獨白》(The Vagina Monologues)的戲劇演出。 ... 伊芙回憶道,就在一九九六年首演的晚上,她走上舞臺的那個時間點,連在婦產科醫師的診間說 ... 於 books.google.com.tw -

#17.老樹真柏,異地移植後葉子漸枯 - 農業知識入口網

80多年的真柏,從農地移到我家,從今年2月移植,到今10個月了,葉子顏色一直無法恢復,也沒有修剪過葉子,一開始葉子早晚也都噴水,近期又聽說水份不要太多才能發新芽 ... 於 kmweb.coa.gov.tw -

#18.#真柏修剪 - 探索| Facebook

原本厚重的葉團就像是頭髮沒整理一樣,經過這次修剪後層次分明,可以減少病蟲害問題,老葉剃除也會讓羅漢松顯的更有精神,接下來等待時間讓葉團飽滿。 於 zh-tw.facebook.com -

#19.紀州真柏盆栽- メルカリ

糸魚川真柏・紀州真柏見分け方と、それぞれの特徴[盆栽初心者講座].亦盆栽日本盆景真柏修剪攀扎换盆的操作BONSAI Juniper.纪州真柏的正确养护方法!你做对了吗? 於 theuniformshoppe.co.nz -

#20.破咒師(奇幻暢銷新星夏莉.荷柏格,師承邪惡奇幻天才「山神」、神祕目眩的魔幻之作!)

荷柏格(Charlie N. Holmberg) ... 她花太多時間待在布魯克利以外的地方,遲早會惹上麻煩的。 ... 她脫下手套將其塞進領口,心一橫,將指甲修剪得整齊的手插進土裡。 於 books.google.com.tw -

#21.今日上課主題:冬天真柏的疏葉、修剪(上) #士林社區大學

今日上課主題:冬天真柏的疏葉、修剪(上) #士林社區大學 · 更多林慶祥盆景藝術創作教學的文章 · 蓆式居家展演 · 𥱊式組居家展演 · 盆栽變盆景 · 秋冬菊花雕塑. 於 zh-tw.facebook.com -

#22.針柏樹

真柏 不用反覆進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的 ... 以及過度澆水或其他造成植物壓力的情況下會再長出幼年葉真柏的栽培技術. 於 911210243.sicedu.org.uk -

#23.「動下不動上」「圓幹宜無傷」,真柏盆景養護不應忽視的2大 ...

通常每年的10月下旬至翌年春節期間是真柏換盆的適期,這件真柏盆齡4年,作者於11月份開始對其進行換盆(真柏的生長緩慢,不需要經常性的換盆),由於是淺 ... 於 www.fafa01.com -

#24.【盆景技藝】真柏盆景夏季修剪 :: 全台民宿旅館情報網

全台民宿旅館情報網,真柏不耐修剪,但可剪去頂尖部以促生側枝。在春季抽生新枝葉時,及時修短,以保持樹冠濃密。嫩枝梢最好不要用剪刀切除,而是用 ... 於 hotel.imobile01.com -

#25.張偉忠(@sys_bonsai) • Instagram photos and videos

趁傍晚下工後趕在漁忙前的破碎時間,再擠 ... 創作紀錄-臺灣真柏•中品文人樹形2020年初~2022 ... 廠區樹木維護案件紀錄以單純修剪方式打出空間穿透感,樹木. 庭園真柏- ... 於 www.instagram.com -

#26.真柏@ 靈凡宮(佔地約5200坪) - 隨意窩

主要栽培品種. 1.密生偃柏,植株分枝緊密,鱗形葉淡綠色,刺形葉暗綠色 ... 於 blog.xuite.net -

#27.盆景如何修剪才正確? - 每日頭條

1、 雜木類盆景一年四季均可修剪;松柏類宜在休眠季節修剪。 · 2、梅雨季節雨水多,空氣濕度大,樹木生長旺盛,應少剪,或不重剪,大量枝葉被剪去會影響 ... 於 kknews.cc -

#28.真柏盆景修剪方法-盆景艺术网

真柏 盆景修剪方法. 发布时间:2016-04-20 21:52. 当前位置: 主页 > 盆栽 > 修剪 > 正文 盆景艺术网. 真柏,顾名思义,具有真正好品性的柏树,最漂亮的品种,在日本盆景 ... 於 www.pjcn.org -

#29.人性枷鎖(上) - 第 17 頁 - Google 圖書結果

17 之後又過了兩年,菲利普在這段時間中,日子過得自在而單調。 ... 那兒有一條小溪,兩岸都是修剪過的樹木,溪流從翠綠的田野中流過,他在溪岸邊隨意走著,心裡覺得非常快樂 ... 於 books.google.com.tw -

#30.即納・良品真柏その他

台湾真柏盆景造型6个妙招_枝条真柏怎麼養護長得快、真柏盆景修剪方法。 - 漏盡- 達譱網絡門戶真柏- 齊力國際園藝真柏盆景修剪方法- 花百科Shimpaku (Japanese ... 於 landmarkestatesdevelopments.com -

#31.[HD/5.6G][中字]ALDN099代理出産の母加藤ツバキ - A绾

IPX834時短逢い引き相互NTR彼女不在の3時間天海つばさ[MP4/ ... 想象不到的嫩,真想吃掉~~! 9857 觀看 ... 身材很不错的日本女人,阴毛修剪后就是精彩[20P]. 於 grupolokumba.com -

#32.真柏樹 - Thx

真柏 (Juniperus chinensis var. sargentii A. Henry),柏科属,匍匐灌木,高达75厘米,枝条延地面 ... 在日本、台灣盆景圈,藝術家喜歡將真柏真柏盆景修剪方法. 於 thx.pt -

#33.真柏發黃 - Mobile01

小弟在七月中的時候從長輩家搬了一盆真柏盆栽搬來的時候其實就有點發黃了 ... 前輩們為我解答或是能介紹北部一些真柏專門的園藝我可以安排時間去請教 於 www.mobile01.com -

#34.真柏盆景怕走形?要定型,先退枝,針葉樹逼芽後的選擇是關鍵

春季盆景經常做的一項日常保養工作就是「摘芽」。一般而言,春季開始雨量較多,未到修剪的季節,側芽已開始萌發,由於缺乏足夠的生長空間,其中間 ... 於 read01.com -

#35.真柏盆景修剪方法 - 人人焦點

真柏 不用反覆進行修剪,修剪時把它最頂端的部分摘掉,可以使側枝條生長的更加良好。春季在新生枝條與葉子時,要及時修剪,不可放任枝葉自由生長,破壞 ... 於 ppfocus.com -

#36.圓柏日常養護照顧方法(種植, 施肥, 修剪, 澆水) - PictureThis

季節性注意事項 ... 雖然圓柏較為耐寒,但還是需要在冬季對年幼的和新栽植的植物進行保護。可以在初冬用乾草、土壤或塑料膜覆蓋植物的根部,並將它的樹幹塗白。 如果不將樹幹 ... 於 www.picturethisai.com -

#37.盆景入門精要 - 彰化縣二林社區大學

用一根簡單的真柏苗加上幾條鋁線,在短時間內創造出一盆富有欣賞價值的盆景,其後續的修剪、養護及樹形的維. 於 rulin.org.tw -

#38.挑選您喜愛的真柏正是時候,現場優惠中

若需整修大枝條,則宜在休眠期(冬季)進行。 #翻盆換土雖然真柏對土壤的要求不高,但肥沃的土肯定是最好的。 真柏宜每隔2~3年翻一次盆,時間宜在春季 ... 於 tree-service-135.business.site -

#39.真柏價格

真柏原產于高山,應稱“深山真柏”,經人工馴化,栽培于平地。葉為重疊鱗片呈繩狀。真柏適合大陸南、北區域的各種氣候。為盆景的好素材。其培養要訣: ... 於 allesmitstil.at -

#40.真柏盆景

由於並不知盆栽大小及栽培介質, 所以可先將盆栽充分浸水後取出靜置一段時間,待水分已不再滲出,可視為盆栽介質的飽和含水量。 定期给真柏浇水, ... 於 io.michelreybierhospitality.ch -

#41.入冬別著急修剪,真柏盆景冬季養護小技巧!盆栽地栽優劣分析

近期是真柏秋冬造型的最後一個適期,盆景養護實在是一項很耗費時間的工作。過程很耐人尋味。但是看到一個階段的完成, ... 真柏不耐修剪,但可剪去頂尖部以促生側枝。 於 min.news -

#42.台灣真柏的除草修剪及成長過程 - 家儀盆栽小世界

以下這一盆"台灣真柏"是在2011年10月份在岡山籮筐會買的,原本的樣子真的很"素材",經過第一次盆栽店老板的粗整型後,我帶回家慢慢的栽培、整枝、 ... 於 jackdrwu.pixnet.net -

#43.炎上是什麼意思?出處在哪裡? - 艾拉雷-亮點子-點亮生活正觀念

... 休假2022大甲媽祖繞境時間2022大甲媽祖繞境路線圖2022大甲媽祖遶境時間2022大甲 ... 俗諺俚語保佑保健保健草保時捷保育類保養保鮮俠醫林杰樑信箱修剪指甲修煉修養 ... 於 www.twqiang.com -

#44.豐秋,柏類盆景造型的好時節,真柏盆景改作思路分享 - 今天頭條

9-11月份,是真柏的塑形適期,這個階段可對盆樹進行修剪與鋁線蟠紮,拿彎整姿、修剪作業等工作的適期。 豐秋,柏類盆景造型的好時節,真柏盆景改作思路. 於 www.twgreatdaily.com -

#45.臺灣真柏的創意修剪換盆 - 生活藝術部落格- 痞客邦

這種陰天,最適合盆栽園的工作,而這棵臺灣真柏終於可以在剪枝葉後,從仿陶塑盆進而脫離了。 一位樹友曾說,不管它的結果如何,能依自己的意思改造,就真的是在玩盆栽 ... 於 yuli541212.pixnet.net -

#46.藝樹職人- Home

距離上次見到這棵真柏已是四年前的事情,當時的樹態不是非常好(圖如留言處), ... 時間:. 地點:高雄市燕巢. #最近工作常常遇到的心得. 修剪是針對每種不同的樹木 ... 於 m.facebook.com -

#47.真柏盆景製作與養護| 技術- 雪花新闻

防治方法:加強栽培管理合理施肥,提高植株的抗病能力。冬季剪除檜柏上的菌癭和重病枝,集中燒燬。果樹噴藥打斷轉主循環。兩種鏽菌的傳播 ... 於 www.xuehua.us -

#48.真柏如何種植生長快 - tatis.nu

亦盆栽日本盆景真柏修剪换盆摘叶制作,真柏养护。 ... 三,移栽:真柏移栽的最好季節是在春季,秋冬次之,夏季移栽真柏必須做好保溼,收到貨後可以在 ... 於 577524364.tatis.nu -

#49.真柏盆景的养护与管理 - 新浪

翻盆:真柏宜每隔2~3年翻一次盆,时间宜在春季3~4月份,秋季亦可。翻盆时将根部进行适当修剪整理,去掉1B3~1B2旧土,换以肥沃疏松的腐叶土,掺 ... 於 k.sina.cn -

#50.圓柏盆栽(檜柏)(真柏) - Jardin Forestier 森林有塊田

圓柏的生長形狀不是人為修剪的,是天生就會長成圓圓的,木材耐水的腐蝕,本身有細緻的香氣。【產品品名】 圓柏盆栽【內容物】 植株、盆子、懶人肥1份【陽光】充足的 ... 於 www.jardinforestier.com.tw -

#51.真柏 - 鄉林園藝

施肥:施肥一般可在2月下旬至11月期間,只要有機肥即可,液肥或粒肥均可,但注意少量,其生長較慢過多易肥傷,最佳施肥季節為春秋兩季。 修剪與換盆:一般而 ... 於 teddy911405.pixnet.net -

#52.真柏:形態特徵,生長環境,分布範圍,繁殖方法,栽培技術,品種分類 ...

栽培技術. 選盆:真柏宜用紫瓷陶盆,大型盆景亦可用鑿石盆。盆的形狀以中深的長方形 ... 於 www.newton.com.tw -

#53.真柏盆景修剪方法 - 花百科

摘要 真柏不用反复进行修剪,修剪时把它最顶端的部分摘掉,可以使侧枝条生长的更加良好。春季在新生枝条与叶子时,要及时修剪,不可放任枝叶自由 ... 於 www.huabaike.com