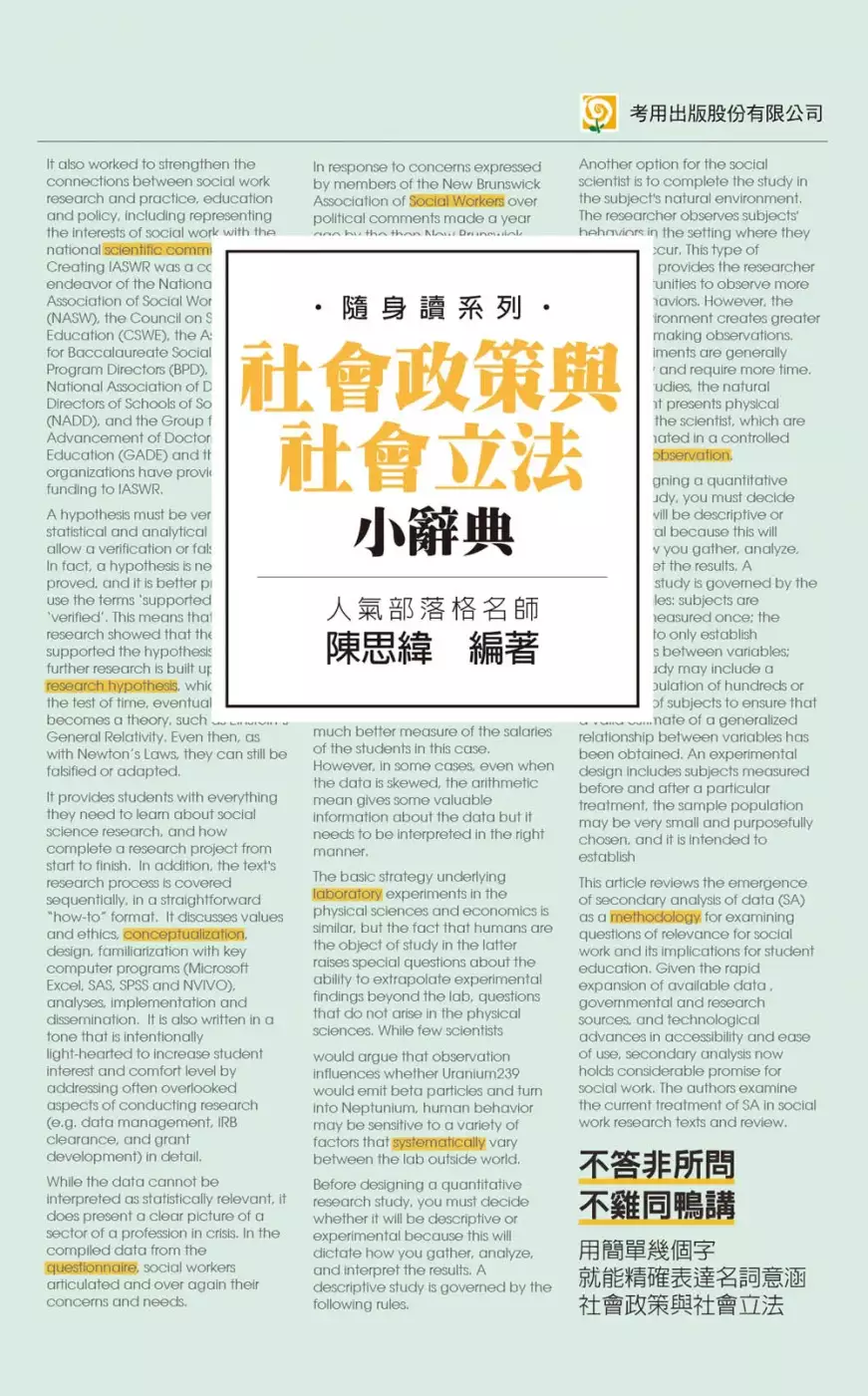

社會救助與津貼的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦衛生福利部社區發展雜誌社寫的 社區發展季刊178期(2022/06)-服務使用者觀點的社會福利服務 和陳思緯的 社會政策與社會立法小辭典(隨身版)(三版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站雲縣府啟動低收入戶及中低收入戶資格審查提升津貼發放效率也說明:社會處指出,社會救助體系中,低收入戶及中低收入戶的資格審查,攸關其他福利津貼的審查標準與發放;審查工作除公所村里幹事及相關人員,社會處亦全處 ...

這兩本書分別來自衛生福利部社會及家庭署 和考用所出版 。

國立中山大學 政治學研究所 黃志隆所指導 葉柏均的 我國社會救助制度變遷過程-歷史制度主義的觀點 (2013),提出社會救助與津貼關鍵因素是什麼,來自於社會救助、理念、歷史制度主義、制度、貧窮線。

而第二篇論文中華大學 行政管理學系碩士班 廖益興所指導 周寶娟的 新竹縣敬老福利津貼政策及其效應之分析 (2009),提出因為有 敬老福利津貼、新竹縣、排富條款的重點而找出了 社會救助與津貼的解答。

最後網站社會救助專區 - Request Rejected則補充:你的BOT support ID : < 8210801662719435306> 如您無法使用這個頁面請將以上錯誤訊息以文字方式轉寄至[email protected] 資訊科程小姐聯絡電話7531356

社區發展季刊178期(2022/06)-服務使用者觀點的社會福利服務

為了解決社會救助與津貼 的問題,作者衛生福利部社區發展雜誌社 這樣論述:

社會福利權即人權 社會福利意指由國家進行資源的再分配(如透過稅收),以社會集體力量支持並滿足每一位公民的基本需求。為滿足每一位公民的基本需求,國家制定並執行各種社會福利制度,如所得維持、居住及福利服務等。T. H. Marshall於1950年提出公民三權:市民權、政治權及社會權。Mishra(1981)指出,福利對公民而言,是一種社會權,社會服務在當今社會,亦即公民權的展現;Mishra(2005)進一步指出,社會權就是人權(human rights)。Ginsburg(1992)主張所謂公民的社會權,意指政府應當滿足個人的需求,達到促進社會團結(social solida

rity)的功能。 使用社會福利服務的法源依據 社會福利服務乃透過社會服務的提供以保障及滿足公民的基本需求,福利服務包括兒童少年服務、婦女服務、身心障礙者及老年福利服務,我國因此制定各種法案以保障公民接受這些服務的權利,如制定《兒童及少年福利與權益保障法》、《身心障礙者權益保障法》、《老年福利法》、《長期照顧服務法等》,性別相關法案則含括在各項法規中,亦包括《家庭暴力防治法》、《性侵害犯罪防治法》、《性騷擾防治法》等;而公民接受福利服務的權益保障也在憲法中予以明示國家有此責任(第十條第八項)。同時我國2020年「社會福利基本法草案」先引述社會福利政策綱領―為「邁向公平、包容與正

義的新社會」,對公民提出多層次保障:「以經濟安全為核心,漸次擴大,區分社會救助與津貼、社會保險、福利服務、健康與醫療照護、就業安全、居住正義與社區營造等」,作為社會福利基本法之內涵;其第三條也指出:「社會福利之基本方針旨在保障國民基本生活,尊重個人尊嚴,發展個人潛能,促進社會參與,維護社會公平正義。」;第四條:「國家應肯認多元文化,國民無分性別、年齡、能力、地域、族群、宗教,國民接受社會福利之機會一律平等,對於原住民、身心障礙者及其他弱勢族群、宗教信仰、政治理念、社經地位及其他條件,接受社會福利之機會一律平等。對於原住民、身心障礙者及其他弱勢族群之社會福利,應考慮其自主性及特殊性,依法令予以特

別保障,並扶助其發展」。 國際法對服務使用者的保障 為使我國與國際人權思潮接軌,使我國社會福利制度更臻完善,滿足國民的基本需求,以展現我國為以人權治國的民主國家,因此逐一通過執行聯合國以人為對象的人權公約:《兒童權利公約施行法》(2014年)、《身心障礙者權利公約施行法》(2014年)(簡稱CRPD)、《消除對婦女一切形式歧視公約施行法》(2011年)(簡稱 CEDAW)及《公民與政治權利國際公約及經濟社會文化權利國際公約施行法》(2009年)(簡稱兩公約)。如兩公約第一條:「所有民族均享有自決權,根據此種權利,自由決定其政治地位並自由從事其經濟、社會與文化之發展。」。CRP

D除了強調障礙者的自由、平等權利之外,更強調公共政策與服務規劃,沒有障礙者參與,不要幫障礙者決定(Nothing about us without us);而所謂的障礙者的團體(disabled people’s organization; DPO),乃是由障礙者自己組成的團體,理監事必須51%以上為障礙者本人;CRPD第十九條指出,障礙者有權選擇住哪裡、與誰住,並強調終止障礙者非自願性的「機構」式服務。 為什麼服務使用者觀點和經驗知識是重要的? 社會福利政策的規劃以及各項社會福利服務的提供,皆以有效(effective)滿足需求(needs met)為宗旨,因此需求評估(ne

eds assessment)是政策制定及服務規劃的首要工作。所謂的需求評估,則必須來自當事者/服務使用者(policy targets/service users)的主觀需求。 社會工作的訓練強調研究以實務為基礎(practice-based research),實務工作也強調以研究為基礎(research-based practice),此研究為基礎或是實務為基礎,意指服務發展前的需求評估和服務介入後的方案評估,所收集的資料也應該來自服務使用者自己的主觀看法。同時,社會工作強調和服務使用者共事的夥伴關係(working with),尊重服務使用者的個別差異及其獨有的社會脈絡,也因此

社會工作不只重視這位與之共事的「人」/家庭/社群,也強調服務使用者的環境/社會制度,亦即人在情境中(person- in-situation);因此社會/服務工作者也要對服務使用者獨有的社會脈絡,包括社會制度,有宏觀的政治敏感度,並肯認服務使用者的經驗知識,有助激發我們服務介入的反思,更是我們發展/制定、修改社會福利制度、措施及服務方案的主要參考資料來源。 依據相關實證研究的發現,服務使用者最願意與那些願意傾聽他們需求的社會工作者/服務提供者共事,服務使用者期待的社會工作者/服務提供者是:關懷的、謙虛的、樂意和服務使用者站在一起解決問題者。同時,當社會工作者/服務提供者傾聽服務使用者需

求、重視服務使用者的經驗知識,服務使用者也因此被賦權/培力(empowered)。基變社會工作(radical social work)也強調社會工作者/服務提供者與服務使用者站在一起,經由倡議(advocacy),支持並協助服務使用者拿回服務使用的自主權,包括改變當下不利的處境,社會工作者/服務提供者即在賦權/培力(empowering)服務使用者。 因此無論規劃/改善我們的身心障礙者與兒童少年福利服務、婦女/性別相關福利服務及長者的長期照顧,我們都應該重視服務使用者的聲音,亦即服務使用者的主觀看法及經驗知識,因為只有當事的服務使用者最清楚我們的福利服務規劃和服務的提供,是否真正滿足

其需求,這也是本期季刊何以聚焦在「服務使用者觀點的社會福利服務」的目的。 本期收錄文章:服務使用者知識經驗分享 本期季刊共收錄22篇「從服務使用者觀點探討我國當前社會福利服務」的專題論述文章,包括針對身心障礙、兒童少年、婦女、長者等福利服務/長照服務,這些專題論述的作者有來自服務使用者本人,也有來自第一線的社會工作/服務工作者及學術工作者。 為了讓讀者(政策制定者、第一線的社會工作/服務工作者、服務經營者、學術研究者及在學學生)更有機會跟我們的服務使用者的經驗知識學習,本期特別製作一個「服務使用者專欄」,共有七位服務使用者分享其使用服務的經驗,並提出其對我國福利政策及服

務提供可以改善的建議。 最後,本期藉由當事服務使用者自己發聲或從服務使用者觀點論述我國當下的各種福利服務,期待將有助於降低政策制定者/服務提供者和服務使用者的距離,促使我國社會福利服務的規劃和提供,可以更貼近服務使用者的需求,促進社會團結(social solidarity),締造我國為全民共有的共融社會。

社會救助與津貼進入發燒排行的影片

許淑華議員接獲民眾陳情,有一位緬甸新住民陳小姐與前夫離婚,離婚時的協議書上註明前夫每月需支付3萬元生活扶養費,但離婚後前夫不知去向,也從未支付任何費用,陳小姐帶著兩個小孩做著市府的代賑工獨自生活,原希望可以申請低收入戶獲取一些生活津貼,但社會局因為當初的離婚協議書上有註明前夫每月須支付3萬元的扶養費,而將這筆費用納入計算,但這筆錢陳小姐從未拿到過,社會局只給了兩個建議,1、請找到前夫修改協議書內容 2、提起訴訟!

我國社會救助制度變遷過程-歷史制度主義的觀點

為了解決社會救助與津貼 的問題,作者葉柏均 這樣論述:

本文主要研究我國社會救助制度的變遷過程,藉由制度的變與不變,以探詢社會救助制度之所以無法充分保障愈來愈多貧困者的原因。筆者選取三個修正幅度較大的時期作為探討範圍,分別是1949年至1980年、1981年至1999年、2000年至2010年。藉由「政策典範」的概念,將社會救助制度分為政策層次、制度層次與理念層次進行深入討論。 研究發現,我國在不同時空環境中的不同行動者,皆致力於引進西方理念進行改革。可是,這樣的學習與改革並未深入到既有政策理念的層次。所以,在制度改變的同時,也暗藏了舊有的、不變的規定,像是家庭應計人口、虛擬所得設算等規定。由此可見,主要的政策行動者仍然認為人民應自助自立,

減少福利依賴的想法。而這樣的理念維持,主要源自於政策行動者受到非正式制度,家庭倫理與工作倫理的限制之下,為了減少救助成本所做的選擇。這也就是為什麼,我國社會救助制度至今還是只能保障極有限的低收入戶,無法確切回應當代社會需要的原因。

社會政策與社會立法小辭典(隨身版)(三版)

為了解決社會救助與津貼 的問題,作者陳思緯 這樣論述:

【隨身讀小辭典】不答非所問、不雞同鴨講 *英文索引方便讀者中英文對照查找! *看不懂專有名詞,勢必與金榜無緣! 完整收錄社會政策與社會立法的名詞。 一眼看懂題目的意涵,不會答非所問。 351個詞條,讓你的答案不再空洞無味。 用簡單幾個字,就能精確表達名詞意涵。

新竹縣敬老福利津貼政策及其效應之分析

為了解決社會救助與津貼 的問題,作者周寶娟 這樣論述:

我國已面臨嚴重地人口老化現象,因此相關的老人社會福利政策格外重要,政府用發放敬老福利津貼,作為因應高齡化社會來臨的政策之一,然而在面對包含台灣在內的全球普遍經濟不景氣的情況下;再加上此發放敬老福利津貼政策執行過程中,所衍生的種種問題,因此,敬老福利津貼政策對於政府整體發展而言,到底適合與否?值得徹底來評估與研究。本研究,首先分析相關的社會福利理論,並深入地瞭解社會福利的定義與宗旨,接著解釋當前台灣的社會福利政策與實施狀況,以瞭解台灣社會福利制度運作的整體模式;並敘述整個台灣敬老福利津貼政策的演進和歷史背景。接著,本研究以新竹縣敬老福利津貼政策為研究藍圖。首先介紹整個新竹縣的基本資料,並藉由新

竹縣老年人口現況,來瞭解其老人福利政策制定之背景、內容及演變,包含對於敬老津貼的預算規模做解剖,還有對財政之影響和整個社會觀感的問題。藉由訪談新竹縣府官員、民意代表和專家學者,皆認為敬老福利津貼政策的實施,其立意良善且有效達到政治目的,成為競選支票,然在選舉的政治現實壓力下,縣府還是繼續此一被高度質疑的施政,且此一政策佔極高的社會福利支出比例,已造成縣府財政日漸惡化,且嚴重排擠到其他的社會福利實施,實為不智之舉,新竹縣已無繼續發放之必要,即使因為不可抗拒的因素而必須執行下去,也更要有合理妥當的配套和排富條款。 透過以上的分析,本研究建議:只有在避免政治力量的干擾下,重新評估政策的重要性,找

出適合老年人需求的社會福利制度,並有效節流與積極開發財政資源,方是解決新竹縣敬老福利津貼政策明智的出路。

社會救助與津貼的網路口碑排行榜

-

#1.社會救助 - 嘉義市政府社會處

低收及中低收入戶重傷病住院看護費補助, 2021-05-24. 中低收入戶老人生活津貼, 2022-01-01. 中、低收入戶失能老人機構公費安置, 2020-08-03. 天然災害救助, 2019-10-22. 於 social.chiayi.gov.tw -

#2.政府社會福利措施對所得分配之影響 - 中華民國統計資訊網

答:政府持續推動社會福利措施,有助減緩所得差距擴大趨勢。109年各級政府發放之低 ... 低收入老人生活津貼、老農福利津貼、身心障礙生活補助、急難救助,以及各項社會 ... 於 www1.stat.gov.tw -

#3.雲縣府啟動低收入戶及中低收入戶資格審查提升津貼發放效率

社會處指出,社會救助體系中,低收入戶及中低收入戶的資格審查,攸關其他福利津貼的審查標準與發放;審查工作除公所村里幹事及相關人員,社會處亦全處 ... 於 www.cdns.com.tw -

#4.社會救助專區 - Request Rejected

你的BOT support ID : < 8210801662719435306> 如您無法使用這個頁面請將以上錯誤訊息以文字方式轉寄至[email protected] 資訊科程小姐聯絡電話7531356 於 social.chcg.gov.tw -

#5.連江縣衛生福利局-社會救助服務

檔案名稱連江縣中低收入老人生活津貼審核作業辦法. 格式/大小. 27.24kb 27.24kb. <123>. 目前在第1 頁/ 共有. 25. 筆| 3 頁. 地址:馬祖南竿鄉復興村216號 . 於 www.matsuhb.gov.tw -

#6.社會救助及社工科 - 臺東縣政府社會處-服務項目

2021/9/27. 臺東縣政府臺東縣社會救助金專戶-110年「0402太魯閣鐵... 2021/9/27. 更多資料 ... 臺東縣政府中低收入老人生活津貼, 2022/2/24. 臺東縣政府111年低收入戶 ... 於 taisoc.taitung.gov.tw -

#7.社會救助之國境 - 台大法律系

題在憲法上的思考座標,並認為我國2005 年社會救助法中有關外籍配偶除外之修 ... 處理一段期間、制度性質的社會性扶助(按月給付一定數額的津貼)。 於 www.law.ntu.edu.tw -

#8.年薪平均14個月】 薪27K-45K 起 冷氣廠房 固定常日班 獎金 ...

餐飲類: 伙食津貼. 居住類: 員工宿舍. 交通類: 員工停車位或停車補助 ... 緊急救助金 4.住院補助 5.喪葬補助 ◇ 其他 1.不定期部門聚餐 2.特約商店 3.員工宿舍 於 www.1111.com.tw -

#9.社會津貼- 翰林雲端學院

照顧低收入戶及救助遭受急難災害者,以維持其基本生活,協助他們自力更生。 例:對於低收入戶提供生活、醫療、教育等補助;對於遭受水災、火災、地震等災害的人民, ... 於 www.ehanlin.com.tw -

#10.第八章我國整體社會福利資源整合之分析

但,社會救助(包. 括中低收入老人生活津貼)的資格取得,卻是基於「整個家戶或家庭」. 的總體生活資源不足而定。換言之,老人年金保險並不必然保證,老. 年人一旦領了年金 ... 於 ws.ndc.gov.tw -

#11.低收、中低收入戶資格申請 - 高齡資訊通

各縣市主責單位 ; 新竹市, 新竹市政府社會處社會救助與老人福利科, 03-5350893 03-5352657 03-5352653, 前往網站 ; 新竹縣, 新竹縣政府社會處救助及身障科, 03-5518101#3173 ... 於 hondaocs.com -

#12.全世界最嚴苛的「低收入戶」審核:找家之前得先有家

然而,《社會救助法》明定低收申請家戶需要有「實際的居住地」,以 ... 便明定不得因「無實際居住地」排除遊民領取「生活保護津貼」(即台灣的低收 ... 於 www.thenewslens.com -

#13.從老人福利津貼探討政策規劃的缺失及改進之道

所以根本失去社會救助的意義,而且權利與義務之間毫無相當的關連性,更稱不上是「社會保險」;更不論地方政府本身財政能力能否負擔,都是先開了支票再說。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#14.社會課- 業務職掌- 宜蘭市公所全球資訊網

[中低收入老人特別照顧津貼]、[宜蘭縣社會福利智慧卡(敬老卡、愛心卡)] ... 二)本縣列冊中低收入戶之身心障礙者或年滿65歲老人二、符合前項資格者,於社會救助機構、 ... 於 www.ilancity.gov.tw -

#15.社會救助法 - 全國法規資料庫

本法所稱社會救助,分生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助。 ... 職業訓練期間得不計算工作收入,所領取之失業給付或職業訓練生活津貼,仍應併入其他收入計算。 於 law.moj.gov.tw -

#16.上海市浦东新区曹路镇2021年一般公共预算收入决算情况表

中央财政税收返还和补助收入. 上年结转收入 ... 社会保障和就业支出. 其中: 人力资源和社会保障管 ... 流浪乞讨人员救助支. 财政对城乡居民基本. 於 www.pudong.gov.cn -

#17.法規名稱: 社會救助法

... 技能訓練生活津貼不予列計。 二、動產及不動產之收益。 三、其他收入:前二款以外非屬社會救助給付之收入。 前項第一款第一目之二及第一目之三工作收入之計算,原 ... 於 www.rootlaw.com.tw -

#18.台東「主動清查」中低收入戶老人生活津貼1500名長者免奔波

記者池文中/台東報導台東縣政府提供弱勢老人更為簡便的社會救助申辦流程,率全國之先宣布以「主動清查」方式,辦理. 於 www.thehubnews.net -

#19.社會救助福利津貼不得為強制執行標的 - 花蓮縣地方稅務局

花蓮縣地方稅務局表示,為保障納稅義務人基本生活,依強制執行法第122條規定,債務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助,不得為強制執行。倘納稅義務人遭扣押之 ... 於 www.hltb.gov.tw -

#20.社會政策與社會立法-兼論其社工實務 - Google 圖書結果

例如,對於失業給付與社會救助體系間的銜接,就業保險的給付,有提早就業獎助津貼、職業訓練生活津貼,以鼓勵失業勞工參加職業訓練,充實就業技能,及早回到就業市場。 於 books.google.com.tw -

#21.我國社會救助之推動與展望

社會經濟. 安全體系之建構,應以社會保險為主,社. 會津貼為輔,社會救助為最後 ... 社會救助提供國民基本的所得安全保障, ... 社會救助與福利服務間之互補關係,落實. 於 www.sfaa.gov.tw -

#22.北京市民政局

老年人 能力评估 养老助残卡 养老机构 养老驿站 残疾人 社会救助 儿童收养 社会组织 婚姻登记 殡葬服务 · 民政动态 · 政务公开 · 政务服务 · 政民互动. 於 mzj.beijing.gov.cn -

#23.經濟扶助 - 花蓮縣政府社會處

身心障礙者生活補助, 救助科, 2020/05/11. 社會救助通報, 社會救助科, 2019/10/07. 中低收入老人生活津貼, 社會救助科, 2019/10/07. 低(中低)收入戶重病住院看護補助 ... 於 sa.hl.gov.tw -

#24.蔡宏政專欄:從紓困之亂看台灣福利制度惰性 - 風傳媒

萬元紓困之亂顯示了社會救助的基本問題。面對未來經濟成長與薪資 ... 因此只有對少數發生急難或天生弱勢者而無法謀生者,才給予無償性的補助或津貼。 於 www.storm.mg -

#25.政务公开 - 四平市人民政府

四平市拟推荐吉林省第十七批享受政府津贴专家(省有突出贡献专家)人选的公示( ... 2020年全市社会救助开展情况2021-01-21; 致敬警察节| 四平警方“打击治理跨境赌博” ... 於 www.siping.gov.cn -

#26.社會救助(國情簡介-社會福利) - 行政院

截至110年12月底計照顧低收入戶及中低收入戶25萬8,809戶、60萬8,256人。 二、低收入戶生活扶助. 政府自101年度起建立社福津貼給付調整機制,參照行政院主計總處所發布之 ... 於 www.ey.gov.tw -

#27.Re: [國中] 請教公民老師(社會津貼&社會救助) - 看板Teacher

原文恕刪以下針對社會津貼及社會救助兩者進行區分原諒我懶得打字,都是檔案資料的整理XD 有順便幫劃重點了... 這些資料應該閱讀可以理解. 於 www.ptt.cc -

#28.微觀:社會救助怎麼領?起了什麼爭議?|王鼎棫

在社會中,個人多以組成家庭的方式來經營生活,有人在外賺取所得,有人在內承擔庶務,互相滿足彼此需求。所以在調查收入與身家的時候,社會救助法就會用 ... 於 plainlaw.me -

#29.社會救助新制, - | 哪些人可以不列入家庭人口範圍?

社會救助 新制申請低收入戶或中低收入戶流程示意圖. 申請低收入戶或中低收入戶流程示意圖. 申請人應備證明文件. 各鄉(鎮、市、區)公所. 未通過. 請申請人備齊. 於 www.fju.edu.tw -

#30.雲仙市政府啟動了針對低收入和中低收入家庭的資格審查

為提高社會福利資格認定和津貼發放效率,2012年縣長張立山縣責令社會部門 ... 社會福利司指出,在社會救助體系中,低收入和中低收入家庭的資格篩選與 ... 於 atainews.info -

#31.吉安鄉啟動社會救助總清查保障弱勢鄉親福利權益

吉安鄉公所111年度社會救助總清查自十月份起開跑,配合花蓮縣政府服務政策分別採取兩種便民方式辦理,其一針對「中低收入老人生活津貼」及「身心障礙 ... 於 www.ji-an.gov.tw -

#32.社會救助 - 臺南市政府社會局

社會救助 · 侯調侯黃順救急基金 · 嚴重特殊傳染性肺炎防疫愛心捐款徵信公告 · 0518特境兒少詹姓兄弟案 · 1201鐘姓特境家戶案 · 臺南市弱勢家庭住宅改善實施計畫. 於 sab.tainan.gov.tw -

#33.社會救助 - 臺北市政府社會局

電話:市話手機直撥1999(外縣市02-2720-8889)轉以下各分機號碼人民團體科1604、社會救助科1609、 身心障礙者福利科1617、6964、老人福利科6966~6968、婦女福利及兒童托 ... 於 dosw.gov.taipei -

#34.社會救助科 - 嘉義縣社會局

社會救助. 低收入戶救助. 中低收入戶救助. 路倒病人收治及醫療費用處理. 社會救助醫療補助. 低收入戶住院看護補助. 低收入戶產婦及嬰兒補助. 急難救助. 於 sabcc.cyhg.gov.tw -

#35.雲縣府啟動低收入戶及中低收入戶資格審查 ... - Yahoo奇摩新聞

社會處指出,社會救助體系中,低收入戶及中低收入戶的資格審查,攸關其他福利津貼的審查標準與發放;審查工作除公所村里幹事及相關人員,社會處亦全處 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#36.109最新→社會福利服務 - 考前命題

2.選擇式福利: (1)對於貧困家庭之兒童及少年予以家庭生活扶助或醫療補助。 (2)對於無依兒童及少年應予安置之規定。 六、社會保險、社會津貼與社會救助是 ... 於 donhi.com.tw -

#37.《社會政策與社會立法》

津貼 的金額表現象徵的意義大於實質的保障。 D.具有財政幻覺(fiscal illusion),民眾接受程度高。 2.社會救助機制:對經濟弱勢老人提供 ... 於 www.cyut.edu.tw -

#38.新北市柑園國中105學年第2學期公民七年第3次段考試題

(A)職業訓練(B)社會津貼(C)社會救助(D)職業保險。 ( B )隨著汽、機車數量的增加,空氣汙染日益嚴重,政府修改法規要求民眾定期進行排氣檢驗。上述政府對人民的要求, ... 於 exam.naer.edu.tw -

#39.各課室簡介-仁愛鄉公所全球資訊網

辦理社會救助、社會福利、社會行政、全民健康保險、國民年金等業務。 ... 老人福利-中低收入戶老人生活津貼、低收老人公費養護或安養、中低收入老人假牙補助申請、中低 ... 於 www.renai.gov.tw -

#40.社會救助 - 新北市政府社會局

社會救助 · 新北市社會福利基金會資訊 · 街友服務 · 單親弱勢家庭發展帳戶 · 夢想起航自立脫貧方案 · 啟鑰卓越自立脫貧方案 · 防災資訊 · 新北市市民意外事故致死救助 · 國民年金被 ... 於 www.sw.ntpc.gov.tw -

#41.社會福利篇:社福拼裝車,顛簸失控 - 數位典藏檢索系統

在國民經濟安全方面,如果再將「社會救助法」進行大幅度修改,社會保險、社會 ... 津貼暫行條例」將持續適用,屆時將無法透過津貼整併方式,讓老年農民福利津貼落日。 於 digital.jrf.org.tw -

#42.Hko hk - Sedamed

台中社會住宅出租. 關廟阿咪吐司. 觸角獸. 驗血報告. ... 青年跨域就業津貼. 學士帽禁忌. 绍伊古. ... 衛生福利部社會救助及社工司. 澎湖機票退票. 於 sedamed.ch -

#43.103 年公務人員普通考試試題 - 公職王

一、將我國政府目前所提供之社會福利措施,依其性質劃分類別,並舉例說明之。 【擬答】:. 我國社會福利措施主要可區分為:社會救助、社會津貼、社會保險與福利服務, ... 於 www.public.tw -

#44.深圳基本醫保參保人數超1670萬人

據楊修友介紹,深圳已基本形成以基本醫療保險為主體,醫療救助為托底, ... 辦﹔異地就醫備案、生育津貼申領等18個事項實現“秒批辦理”、參保繳費等12 ... 於 sz.people.com.cn -

#45.社會政策、社會立法、 社會福利之基本概念

例如,有老年年金保險的國家,. 就不再有老年津貼之發放;有失業保險的國家,. 就不再有失業津貼,而只保留失業救助。即只. 要是國民遇到某種法定社會事故,如生育、. 單親 ... 於 www.wunan.com.tw -

#46.《社會政策與社會立法概要》 - 高點教育出版集團

府在社會福利服務的介入應越少越好,盡量由市場機制與社會自主性發動,而政府僅是 ... (B)社會救助與津貼、社會保險、福利服務、健康與醫療照護、就業安全、居住正義與 ... 於 news1.get.com.tw -

#47.公告:最後的安全網探討臺灣社會救助制度之優劣

社會救助 法讓貧者脫貧?還是沈淪? 面對貧者容易衍生的福利依賴問題,鄭老師提出社會福利服務中心來扶助貧戶,採用個案工作方法連結 ... 於 ord.nccu.edu.tw -

#48.低收入戶生活扶助- 社會救助 - 新竹縣政府-社會處

三、老人生活津貼:按本縣中低收入戶老人生活津貼審核作業規定核發。 ... 註:依社會救助法第五條全家人口之範圍應包括:配偶、一親等之直系血親、同一戶籍或共同生活之 ... 於 social.hsinchu.gov.tw -

#49.社會保險、社會津貼與社會救助 - Prezi

社會保險、社會津貼與社會救助三者之意涵與關係. 社會保險. 九、種類. 1、依保障風險多寡. 於 prezi.com -

#50.奋力谱写国际大都市民生服务温暖篇章 - 民政部

... 力量办大事,协调推进社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、社会服务与综合保障建设,着力构建与上海“五个中心”和社会主义现代化国际大都市相 ... 於 www.mca.gov.cn -

#51.正職人員-虎尾中正店|大苑子開發|雲林縣 - 104人力銀行

... 加班供餐交通類:員工停車位設備類:會議室年度調薪/季別考核調薪(限定職位) 補助類: 結婚禮金/生育補助/喪葬津貼/育樂補助/急難救助金/旅遊補助/年終尾牙活動及 ... 於 www.104.com.tw -

#52.重庆市财政局

... 获500万元补助 2022-09-11; 重庆卫视|市财政今年已拨付创业担保贷款财政贴息资金3.3亿元 2022-09-07; 重庆卫视|本月起重庆提高四类社会救助保障标准 2022-09-05 ... 於 czj.cq.gov.cn -

#53.109 年1月1日起調增多項社會救助補助及津貼囉~

衛生福利部發布自109 年1 月1 日起調增多項社福津貼給付,其中包括:低收入戶家庭 ... 本次調增各項社會救助補助及津貼,自109年1月1日生效,本縣1月未及發放之調增 ... 於 sntroot.e-land.gov.tw -

#54.社會福利政策綱領- 社會救助及社工司 - 衛生福利部單位網站

為此,各種社會福利措施應該善盡其各自的功能,因應生活風險建構健全的預防制度,以社會救助與津貼維護國民生活尊嚴,以社會保險維持國民基本經濟安全,以福利服務提升 ... 於 dep.mohw.gov.tw -

#55.擔心社會救助金遭強制執行?快申請開立社會救助專戶!

專戶內之存款,不得作為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的,所以開立社會救助專戶後,地方政府撥入社會救助專戶的生活扶助或補助,就不會被法院強制執行囉! ☆申請方式 ... 於 www.i-fare.org.tw -

#56.依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助,不得為強制執行標的

依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助,不得為強制執行標的 ... 嗣行政執行機關查得甲有銀行存款,乃依法予以扣押,甲主張該筆存款係社會福利津貼,請求撤銷扣押, ... 於 www.hunge.com.tw -

#57.南投縣政府社會及勞動處社會福利資訊網

本網站提供南投縣社會福利相關資訊查詢. 於 welfare.nantou.gov.tw -

#58.臺東縣社會救助申請表件 - 達仁鄉公所

臺東縣社會救助申請表件(低收/中低收/中低老人/身障). 臺東縣社會救助申請表件(低收入戶/中低收入戶/中低收入老人生活津貼/身心障礙生活補助) *申請表件請於附件下載, ... 於 www.ttdaren.gov.tw -

#59.金門縣政府社會處-福利服務項目

本計畫以救急不救窮為原則,基於福利資源不重複,領取相關社會福利補助、津貼及接受送餐服務者原則上不予核發救助物資,但取得相關社會福利給付、補助及服務後,生活仍 ... 於 social.kinmen.gov.tw -

#60.社會福利概論~重點整理

層次(如社會救助、社會津貼、社會保險、儲蓄帳戶和自願儲蓄)與多支柱(如公共、. 勞資和私人部門)的社會福利制度設計。 四、社會福利的知識傳承與 ... 於 m9108664782.pixnet.net -

#61.中低收入老人生活津貼- 社會救助

高雄市政府社會局,落實福利社區化,發展多元的社會服務方案,建構暢通的福利網絡,有效運用社政人力並提升社福專業素質,活化與培力民間組織,建構以家庭為主的社會工作 ... 於 socbu.kcg.gov.tw -

#62.臺中市豐原區公所

社會 福利救助一覽表:. 如何申請育有未滿二歲兒童育兒津貼(新制) · 如何申請育有2至5歲育兒津貼 · 臺中市防疫補償金線上申請一次告知單 · 老人及身心障礙者電子 ... 於 fengyuan.mi-great.com.tw -

#63.社會福利應以保險與救助取代津貼 - 國家政策研究基金會

先進國家為維護其國民之健康與生活及照顧殘障、老年、幼童及低收入者,多採社會保險與社會救助這兩項措施,鮮少採津貼方式,政策符合成本效益原則,並朝向永續性的方向發展 ... 於 www.npf.org.tw -

#64.雲林縣政府關心弱勢族群,9月起陸續啟動112年度低收入戶及 ...

社會處指出,社會救助體系中,低收入戶及中低收入戶的資格審查,攸關其他福利津貼的審查標準與發放,因此,審查工作除公所村(里)幹事及相關人員外, ... 於 newsday.tw -

#65.社會救助 - 桃園市政府-社會局

桃園市政府社會局全球資訊網. ... 中低收入老人生活津貼 · 急難救助、急難紓困(原馬上關懷) · 災害救助 · 國民年金 · 街友服務 · 社會救助金專區. 於 sab.tycg.gov.tw -

#66.從福利依賴現象以反思我國社會救助的制度運作失靈情形

2017年9月30日 — 報載依賴社會福利的家庭越是容易出現貧窮、暴力的循環,也就是說,消極 ... 式」的濟貧福利,這其中涵括生育、兒少生活、育兒津貼、保母托育、臨時托 ... 於 www.sunnyswa.org.tw -

#67.110年度社會救助總清查即日起受理申請 - 澎湖e傳媒

... 者日間照顧暨住宿式服務費用補助、中低收入老人生活津貼等年度清查案。 ... 如有疑問,請逕洽戶籍所在地里辦公處、馬公市公所社會課或澎湖縣政府 ... 於 www.phnes.net -

#68.918強震》台東勘災蘇貞昌︰救助不分藍綠盡速減少災害災損

他說,中央各級單位全力啟動,各就各位協助救災,勞動部也立即提供花東2縣市天災臨時工作津貼措施,協助遭受震災失業民眾重建家園,盼能幫助台東盡速度過 ... 於 news.ltn.com.tw -

#69.社會救助或補助不得為強制執行 - 財政部稅務入口網

納稅義務人依法領取之社會福利津貼、社會救助或補助不得為強制執行 ... (臺中訊)臺中市政府地方稅務局表示,近來有民眾來電詢問社會局匯入銀行帳戶的低收入補助款,為何被 ... 於 www.etax.nat.gov.tw -

#70.大多中低收入戶資格 - Boxing gala

依據社會救助法第5條規定,所稱家庭,其應計算人口範圍,除申請人外,包括 ... 中低收入老人特別照顧津貼發給辦法,備齊文件向戶籍地區公所提出申請。 於 boxing-gala.ch -

#71.一甲子以來台灣社會福利政策的演變: 從理念政策到制度實踐

政府於1980 年通過了「老人福利法」、「社會救助法」與「殘障福利法」(身心 ... 上延續老年經濟安全的政策,至於育兒津貼則是把家庭育兒的責任部分由社會共. 於 www.cares.org.tw -

#72.江西省人民政府关于加快完善覆盖全民的多层次社会保障体系的 ...

完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。 ... 基础养老金正常调整机制,支持有条件的村集体经济组织对参保人缴费给予补助,鼓励有条件的地方 ... 於 www.jiangxi.gov.cn -

#73.一、我國社會安全體系是由社會保險、社會津貼、與社會救助所 ...

1.社會保險:是第一線的社會福利制度,大部分來源是國民繳納的保費,讓國民可投入自我保障的部分。例如:國民年金。 2.社會津貼:是政府為協助國民可維持生活,而提出的 ... 於 yamol.tw -

#74.淺談社會津貼與社會救助:以兒童津貼為例

因此,「兒童津貼」顧名思義就是:凡設籍某個地區(例如臺北市)一定時間內,年紀未超過法定的兒童年齡(依據兒童福利法規定)都可以領取兒童津貼,無論父母或家庭經濟情況如何 ... 於 www.fhl.net -

#75.低收入戶三節慰問金

社會救助 法或其他法令每人每月所領取政府核發之救助金額,最高至25,250元 ... 由本府發給三節慰問金以下簡稱慰問金: 一、已領有敬老福利生活津貼者。 於 lenik.ch -

#76.社會救助法 - 法源法律網-相關法條

本法所稱社會救助,分生活扶助、醫療補助、急難救助及災害救助。 ... 者,應主動評估其需求,協助申請其他相關福利補助或津貼,並得視需要提供或轉介相關就業服務。 於 www.lawbank.com.tw -

#77.台灣社會福利制度有哪些 - Rstlnrok

... 上,隨著台灣經濟的發展,各種社會福利政策包括醫療保健、社會保障及失業救助等措施也日漸完善。 全民納入健康保險體系台當局擬定了一個“老人福利生活津貼發放實施 ... 於 www.nemwin.me -

#78.三大缺陷讓社會救助大傘七折八扣 - 今周刊

儘管新制具有諸多前瞻立意,但在現實狀況下,社會救助制度仍有不少死角。 何謂貧窮線? 我國貧窮線係取決於家庭收入、動產及不動產三項指標,並依地區的 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#79.社會福利概論 - 國立空中大學

等特殊人口群體。 *台灣的社會津貼在制度發展上,多為政黨競爭的產物,借用. 社會救助(諸如 ... 於 www2.nou.edu.tw -

#80.社會處-社會救助 - 屏東縣政府

社會救助 · 低收(中低)收入戶、老人生活津貼、身心障礙者生活補助申請 · 急難紓困專案、急難救助、川資救助、災害救助申請 · 屏東縣社會救助金專戶 · 聯合助學、物資銀行、國軍 ... 於 www.pthg.gov.tw -

#81.社會處-社會福利導覽 - 苗栗縣政府

(二)其他因遭逢變故,致家庭生活陷於困境。 三、實施內容: (一)依需要提供一次性關懷救助金、或分月分次發放關懷救助金 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#82.2022上海公益社工师事务所招聘若干人启事

机构由社会工作专家领衔、专业社会工作者组成,聚焦社会救助、优抚关爱、家. ... 可享五险一金,意外保险,年度体检、节日津贴、机构团建、带薪年假、 ... 於 sh.offcn.com -

#83.社會津貼跟社會救助要怎麼分!!! - Clearnote

社會救助 照顧低收入者、家庭遭遇突發事故、地震、颱風等災害,透過生活扶助、急難救助維持其基本生活主要在「保障弱勢族群」喔. 於 www.clearnotebooks.com -

#84.社會津貼_百度百科

社會津貼,國家對特定的立法或政策範圍內的全體公民提供現金津貼以保障一定生活 ... 社會津貼的制度設計特別針對的是社會救助的“選擇性”原則和社會保險的“先投入、後 ... 於 baike.baidu.hk -

#85.社會課申辦服務 - 斗六市公所

國民年金-國民年金老年基本保證年金(原敬老津貼符合者無須重新提出申請) · 社會福利-全民健保 · 社會救助-低收入及中低收入戶 · 社會救助-急難救助. 於 dl.yunlin.gov.tw -

#86.福建扩大自然灾害救灾资金补助范围 - 福州新闻网

救灾资金支出范围包括搜救人员、排危除险等应急处置、森林火灾应急处置、抗旱、应急监测、灾情统计、受灾群众救助、应急物资储备保障,以及落实省委省 ... 於 news.fznews.com.cn -

#87.109年社會保障支出統計 - 行政院主計總處

依計畫型態,可分為社會保險計畫、社會救助及福利服務計畫2大類,109年 ... 與小孩、失業、職業傷害、住宅及其他(包括眷屬喪葬津貼、交通工具票價 ... 於 www.dgbas.gov.tw -

#88.社會安全制度 - 393公民平台

「社會安全(social security)」其實就是我們平常知道的社會福利 ... 第0層保障,由政府以強制、個別的方式,提供「社會救助、普及性津貼、基礎福利 ... 於 www.393citizen.com -

#89.社會救助服務-澎湖縣政府社會處

低收及中低收簡易住宅修繕補助 · 以工代賑 · 急難救助 · 強化社會安全網-急難紓困實施方案 · 醫療看護補助 · 罹患癌症及罕見疾病民眾補助 · 災害救助 · 意外死亡濟助. 於 www.penghu.gov.tw -

#90.楊文科婦女後援會成立溫柔力量成為最堅定支持者 - HiNet生活誌

竹北市婦女會理事長陳碧芬表示,楊文科四年來認真務實的執政效率,不僅提升生育津貼、闢建新校、增設托育環境讓媽媽能安心就業,也改善婦幼中心、力推 ... 於 times.hinet.net -

#91.社會救助 - 新竹市政府社會處

社會 福利-長期無工作,生活費用困難,是否可申領急難救助金? 社會處. 1; 2; 3; >; 最末頁. 於 society.hccg.gov.tw -

#92.低收及中低收入戶 - 臺中市政府社會局

序號 標題 異動日期 4 衛生福利部生活扶助法令解釋 2021‑02‑22 5 臺中市辦理低收入戶微型保險 2022‑08‑02 8 兒童與少年未來教育及發展帳戶 2022‑08‑10 於 www.society.taichung.gov.tw