社會正義論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁文韜寫的 市場、正義與反全球主義:論左翼社群主義思想 和林安梧的 當儒家走進民主社會:林安梧論公民儒學都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自主流出版社 和商周出版所出版 。

國立高雄師範大學 諮商心理與復健諮商研究所 卓紋君所指導 方怡衡的 男性諮商心理師從養成教育到專業實踐之性別意識形成經驗 (2021),提出社會正義論關鍵因素是什麼,來自於男性諮商心理師、性別意識形成、諮商養成教育、女性主義、性別實踐、同志友善、社會正義諮商、主題分析法。

而第二篇論文國立政治大學 公共行政學系 詹中原、傅凱若所指導 宋采穎的 基層警察人員組織正義認知因素之研究:司法院釋字第760號為例 (2021),提出因為有 第760號釋字、基層警察人員、組織正義、陞遷公平的重點而找出了 社會正義論的解答。

市場、正義與反全球主義:論左翼社群主義思想

為了解決社會正義論 的問題,作者梁文韜 這樣論述:

自從上一世紀七十年代初政治哲學開始大受重視以來,自由主義左派一直嘗試主導西方思潮,代表人物如羅爾斯(John Rawls)及德沃金(Ronald Dworkin)分別以公平及平等概念來建構普世適用的正義論,用以抗衡冷戰時與之對立共產主義;他們後來遭遇到來自社群主義、女性主義、多元文化主義等思潮的挑戰。當中左翼社群主義理論家如米勒及瓦瑟(Michael Walzer)嘗試另闢新路,發展出來的學說嘗試結合社會主義及國族主義。 踏入二十一紀,面對全球化帶來的包括跨國不平等及赤貧種種問題,部分支持全球化的自由主義左派受到反全球主義者的質疑,無法有力回應,左翼社群主義是否能也再次提供另一

理論途徑?近年反全球化浪潮會否令他們鼓吹的國族主義又一次興起?大家又能否找到資本主義全球化以外的一條可行的政經發展之路? 本書批判地分析左翼社群主義思想,討論正義、市場、社會主義與國族等概念如何用在理論建構中,以及探討左翼社群主義者對全球化該有的立場,並試圖提出後全球化時代的可能發展方向。

社會正義論進入發燒排行的影片

每週一晚上9:30

#CLUBHOUSE 同步直播中,歡迎舉手參與讀書會

訂閱我的頻道: http://bit.ly/OrMARC

Facebook▶https://www.facebook.com/OrMarc

Instagram▶http://instagram.com/marc_orange

工作連絡請來信▶[email protected]

_更多說書影片_ https://goo.gl/7viXT4

_給妳/你的有用提醒_ http://bit.ly/2UpUrjx

#馬克讀書會 #國富論

男性諮商心理師從養成教育到專業實踐之性別意識形成經驗

為了解決社會正義論 的問題,作者方怡衡 這樣論述:

本研究之目的為探討男性諮商心理師從養成教育到專業實踐的性別意識形成經驗,透過深度訪談6位男性諮商心理師,並採用「詮釋現象學」與「主題分析法」為取徑,匯聚出三項研究結果。首先,受訪者們在「諮商與性別學習經驗及其脈絡」部分:(1)認同諮商教育者們的性別與社會正義論述,以及倡議行動,於是奠基自身的性別意識;(2)嘗試性別實踐於專業實習,並透過督導覺察既有學派理論侷限,拓展具性別意涵的治療視框與實務技巧;(3)經由論文研究男同志議題,且透過教授指導和同儕經驗交流,深化同志議題的敏感度,以及(4)因應系所與實習機構的特色和限制,順勢開展學習或積極外找資源。其次,「諮商與性別實踐經驗及其脈絡」的面向則是

:(1)依據自身的諮商學派,形構出處遇性別壓迫的治療觀點,包括修復內化的受迫經驗、聚焦社會處境,與個案倡議;(2)援用不同學派與取向的策略達成性別平權的治療目標,包含以案主為中心提供平權的矯正性情緒經驗、解構性別角色、賦能生成能動性,以及營造同志友善服務;(3)性別倡議跨越專業場域轉向政策推動,並展現具「諮商專業」特色的實踐策略;(4)因應機構實務模式、既定政策與業務職掌之限制,調整實踐策略與面向,和(5)善用與反思社會文化脈絡下,男性、性少數以及專業心理師身分所伴隨的優勢效果與劣勢處境。在「學習與實踐之反思與展望」層面,他們則是:(1)援用後現代與社會建構觀點,批評主流諮商和心理學的現代與實

證主義典範;(2)觀察自身的諮商實作與置身的實務場域,反思性別實踐也應權衡關照性傾向與階級議題,並(3)考量生存困境、專業發展方向,以及揀選需關注的社會議題,持續學習與行動。最後,根據研究結果,本研究對諮商專業訓練所提出之建議包含:(1)養成教育融入性別與社會文化視框;(2)學會與繼續教育單位可持續辦理性別與多元文化相關訓練,以及(3)學生可善用系所內外的性別學習資源。而未來的研究方向則可以:(1)選取不同性別、性傾向、執業年資與治療學派的受訪者;(2)探究諮商養成教育以外的性別意識形成,和(3)以課程與教育學之取徑研究諮商養成教育中的性別知能訓練。

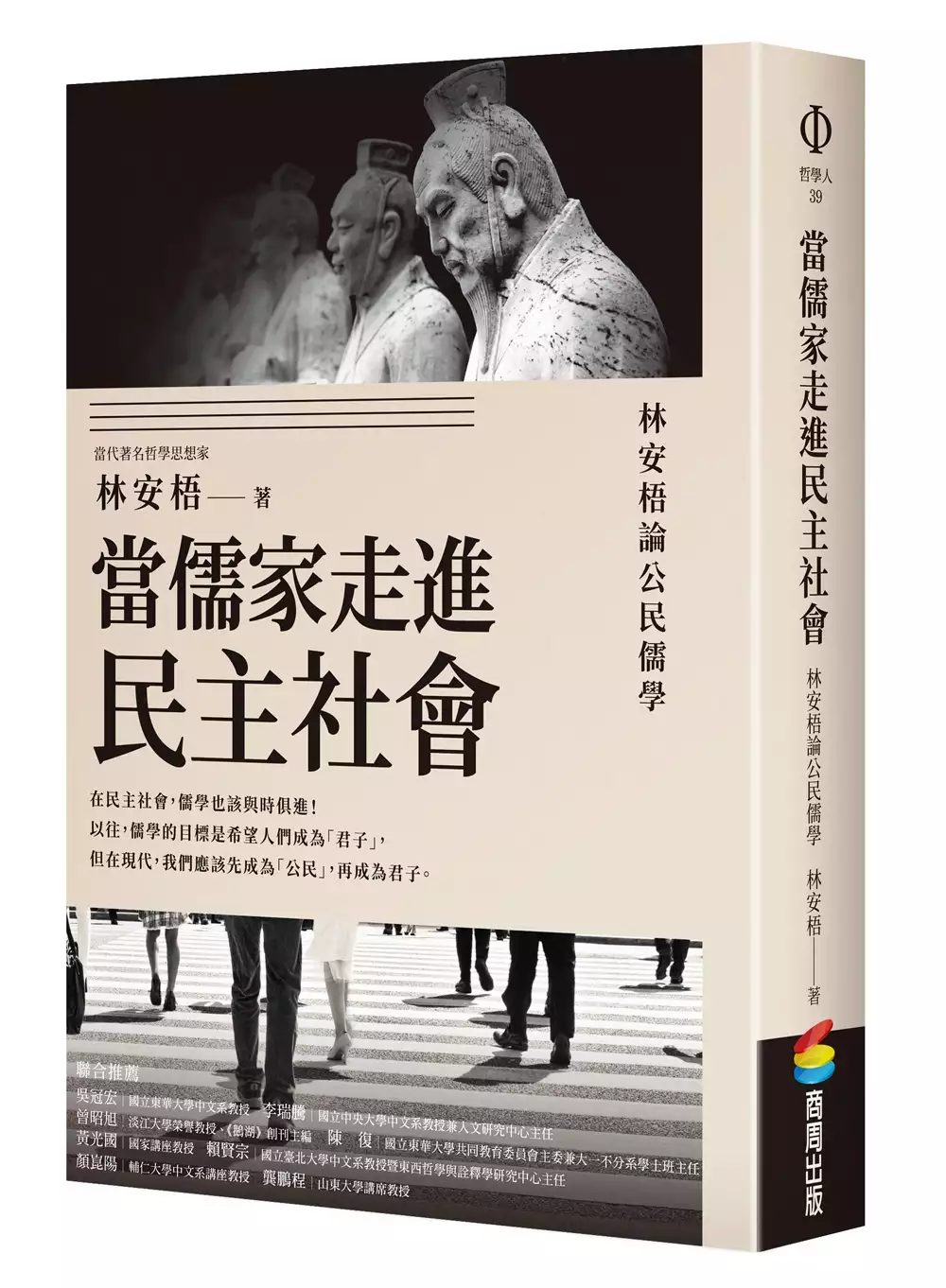

當儒家走進民主社會:林安梧論公民儒學

為了解決社會正義論 的問題,作者林安梧 這樣論述:

公民儒學,一場儒家思想的當代轉型 ★當代知名哲學思想家 林安梧 最新作品 在民主社會,儒學也要與時俱進! 以往,儒學的目標是希望人們成為「君子」, 但在現代,我們應該先成為「公民」,再成為君子。 林安梧教授於本書提出的「公民儒學」,可以說為當代儒學的未來提供了新的向度,目的在於將儒學融入現代公民的日常生活中,是儒學在民主社會的新形態。公民儒學所謂的「公民」,不僅具有法律上的意義,也有倫理學上的意蘊,略同於儒家的理想人格「君子」。 公民儒學理論關注的核心,不只是傳統儒家說的修身養性,而是將「社會正義」與「責任倫理」作為現代儒家思想的內核。理論資源方面,作者主張由熊十力回到王夫

之,在詮釋上則主張從過去的心性哲學轉向實踐哲學。 本書分兩大部分,收錄作者在國、內外關於公民儒學的演講與訪談,用字遣詞平易近人卻不失深度,適合關注儒學或政治文化體制的人閱讀,也能作為學術研究的參考。 聯合推薦 吳冠宏│國立東華大學中文系教授 李瑞騰│國立中央大學中文系教授兼人文研究中心主任 曾昭旭│淡江大學榮譽教授、《鵝湖》創刊主編 陳 復│國立東華大學共同教育委員會主委兼大一不分系學士班主任 黃光國│國家講座教授 賴賢宗│國立臺北大學中文系教授暨東西哲學與詮釋學研究中心主任 顏崑陽│輔仁大學中文系講座教授 龔鵬程│山東大學講席教授 林教授長於吸納中外古今的哲思予以批判地承繼,並

綜理出醒目精準的名目與結構,故其講學每使人得所提撕與召喚。全書洋溢融舊納新的創闢性智慧,不時釋放出一種釐清、會通、上遂的穿透力,這是目前受限於理論框架或拘泥於文獻解讀之學者難以抗衡的,因為其恢宏之氣度與淑世的關懷不惟是詮釋過去,更在引領未來、改變世界。 ──吳冠宏│國立東華大學中國語文學系教授 傳統本具流動性,融通創生,始能生生不息。公民儒學的建構,是儒學在當代的創造性轉化。林安梧教授潛心學殖,有經世之心,既能護守知識主體,復能對話前賢,回應時代的呼喚,他是我心目中的儒之「時者」;我一生學習「調適」,林安梧教授的後新儒學,在我懸車之年,為我指出一條寬闊的踐履之路。 ──李瑞騰│國立中央

大學中文系教授兼人文研究中心主任 安梧教授為學宗船山的兩端一致論,本書也是這種為學路數的精采展示。如中西的對話、內聖與外王的對話、君子與公民的對話、聖王與王聖的對話,乃至人倫與人權、自覺與自由、民本與民主的對話等等。當然一致之道不可說,兩端對話也就須不斷持續。本書也只是持續對話的一環,作者之後當有更精采的對話讓讀者拭目以待。 ──曾昭旭│淡江大學榮譽教授、《鵝湖》創刊主編 儒家思想本來深具革命性,而且各時期都常有先行者,不惜高舉著儒家大纛來持續革儒家思想本身的命,使得儒學義理獲得更新。更新的原則就在於有沒有因應當日時空背景的需要,對社會正面臨的危機做出具有人文精神的回應。敝人覺得林

安梧教授就具有這種人格特質。林教授是新儒學大師級的學者,融貫儒釋道三種教化來開展對儒家思想的嶄新詮釋,重視其間脈絡的繼承與對話,從而提出公民儒學的新路徑,其意義與影響估計將會極其深遠。本書對海峽兩岸當前儒學發展有深刻的觀察,有關於儒家思想如何因應兩岸政局來持續深化公民教育,敝人熱情推薦讀者仔細一讀林安梧教授的觀點。 ──陳復│國立東華大學共同教育委員會主委兼大一不分系學士班主任 林安梧教授為當代儒家哲學大家,由社會結構功能的內化的角度,重新省思儒家的內聖外王,他在契約、責任與正義等現代法政思想之中,重新建構儒學社會正義論,卓然有成。《尚書‧洪範》的九疇為儒學社會正義論的上古淵源,是孔子從

小康進步為大同的儒學革命論、是「一日克己復禮,天下歸仁」的對世界永久和平的呼喚,而到了當代公民儒學,已然開啟世界之新運。 ──賴賢宗│國立臺北大學中文系教授暨東西哲學與詮釋學研究中心主任 「公民儒學」四字如暮鼓晨鐘,醒心回神。儒學終於在當代民主社會活過來,不再只是學術象牙塔中,少數專業學者喃喃自語的理論。儒學原本不離日用,因實踐而成真理。當代儒學卻將「道德」講成少數專業學者才聽得懂的理論,不但學者自己不能身體力行,同時也遠離國民日常生活實踐,這是儒學衰微的主要原因。林安梧教授將儒學落實於當代「公民社會」,重建實踐精神與原則,期許眾人先成為公民而後成為君子;這是儒學與時俱進的創造性詮釋。

──顏崑陽│輔仁大學中文系講座教授

基層警察人員組織正義認知因素之研究:司法院釋字第760號為例

為了解決社會正義論 的問題,作者宋采穎 這樣論述:

2018年1月26日司法院第760號釋字作成後,為因應釋字而成立警佐第四類班,該班期受訓人數將有5000多名基層警察人員,並使其擁有符合陞遷巡官資格。然而警察組織的每年巡官缺額大約500至600名,就現有警察編制而言,無法進行如此龐大人數之巡官派任,因而導致目前基層警察人員晉升至巡官之內部陞遷管道難以分發巡官,包括警大二技班與完成受訓之警佐第一、二、三、四類班等人員皆受到影響。故本研究旨在探討警大二技班與警佐第一、二、三、四類班人員基於受到的陞遷制度安排產生之陞遷公平認知,以及分析上述班期人員對於所處的組織脈絡產生之組織正義認知因素。再者,透過瞭解警察組織在實務上處理巡官缺額不足問題上所面臨

的課題與困境,以找尋可行的政策方案與建議。本研究採用混合研究方法,在量化研究中透過網路問卷調查方式,共回收784份有效問卷,樣本資料透過SPSS 21統計分析軟體後,發現警大二技班與警佐第一、二、三、四類班之人員的整體陞遷公平認知程度並不高。在質化研究中透過開放式問卷與次級資料的蒐集調查,以MAXQDA 2022質化軟體進行資料的歸納與分析後,透過組織正義理論相關觀點,探討不同類別班期之基層警察人員對於組織公平正義認知因素。此外,警察組織在面對巡官缺額不足之實務運作狀況中,不同類別班期人員表示現今基層警察人員因陞遷管道不暢通而缺乏陞遷機會。因此透過本研究的調查結果,建議實務機關可透過建立專案管

理模式、強化組織溝通、推動跨域協調合作、落實多元化管理、充實內部文宣與高階教育訓練等方式,期望組織能夠在處理巡官缺額不足問題的過程中,除了追求效率之外,也更能夠將公平正義價值作為政策制定之重要價值考量,進而幫助基層警察人員提升對於組織的公平正義認知程度,並促使警察政策之推行更加順利。