福斯汽車展示中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦湯姆‧范德比爾特寫的 品味選擇題:隱藏在Netflix、Spotify播放列表、亞馬遜評分中,推薦「你可能也喜歡」的思維演算祕密 和約翰‧厄里約拿斯‧拉森的 觀光客的凝視3.0都 可以從中找到所需的評價。

另外網站聯絡我們|台灣福斯汽車 - Volkswagen也說明:透過台灣福斯汽車專業的客服人員,提供Volkswagen 車主多元化的專享服務,包括:預約保養、安排24小時道路救援、查詢全省服務據點以及諮詢最新活動相關促銷,或是有 ...

這兩本書分別來自大塊文化 和書林有限公司所出版 。

朝陽科技大學 建築系建築及都市設計碩士班 馮世人所指導 陳博洋的 汽車展示中心空間策略之研究探討 (2021),提出福斯汽車展示中心關鍵因素是什麼,來自於汽車展示中心、複合化、感官體驗、型態轉型。

而第二篇論文國立臺北教育大學 藝術與造形設計學系 黃海鳴、倪明萃所指導 沈君儀的 時尚精品與藝術品神話技術的相互啟發:以2008年香奈兒流動藝術計劃為例 (2021),提出因為有 香奈兒、時尚精品、神話學、文化資本、造神的重點而找出了 福斯汽車展示中心的解答。

最後網站福斯大順廠則補充:服務據點Service Outlet 福斯汽車太古中心福斯原廠認證中古車請參考以下展示中心/ 服務廠,並依照您的需要和我們聯絡All 福斯汽車展示中心福斯汽車服務廠福斯商旅展示 ...

品味選擇題:隱藏在Netflix、Spotify播放列表、亞馬遜評分中,推薦「你可能也喜歡」的思維演算祕密

為了解決福斯汽車展示中心 的問題,作者湯姆‧范德比爾特 這樣論述:

在這個眼花撩亂、選擇無窮盡的時代, 是你選擇了品味,還是品味選擇了你? 關於品味的10萬個為什麼…… 為什麼你喜歡這則臉書的貼文,卻不喜歡另一則? 為什麼你一聽到那首歌,就果斷在手機上點下收藏? 為什麼一本書得了獎,但是在亞馬遜的評價卻下降? 我們是怎麼學著喜歡我們討厭的事物? 為什麼競賽中的裁判都會偏好最後出賽的參賽者? 如果「帶有罪惡感的快感」去掉罪惡感,那還會有快感嗎? 為什麼人總是覺得自己年輕時候的音樂比較好? 喜歡口味簡單的人會比美食家快樂嗎? 你要怎麼知道Trip Adviser或是Yelp上的評價是真的呢? 是什麼讓一隻貓、一罐

啤酒在專家眼中成為理想的貓、理想的啤酒? 自由意志靠不住,按讚偏好透露你是誰? 本書用「選擇心理學+偏好經濟學+人性行銷學」,一一為你拆解 人們為什麼樂於時時上演自嗨、腦補的內心抉擇小劇場 范德比爾特在書裡揭露,連你自己也不知道、甚至沒察覺,關於每個人最摸不透的主題:喜歡與不喜歡只有一念之隔,討厭與不討厭瞬間善變,為什麼我們喜歡我們喜歡的人事物,以及選擇背後的機制,如何影響我們做什麼和我們是誰? 從對食物盤根錯節的品味,到陌生的藝術品,再到音樂排行榜和歌單背後的複雜因素,我們的偏好與意見廣受無數的力量左右。網路媒體盛行的年代,按讚、給星的過程,更是無形中宰

制了我們的選擇。 品味已經移到線上──我們、還有許多公司企業擁有比以前更多的方式,能夠看到我們消費了什麼、如何消費。如果你曾對Netflix如何推薦電影感到好奇,想過如何找出捏造的Yelp評論,或是想不透很多書得了大獎,為何在亞馬遜的評分卻反而下降,這些問題,作者都解釋了,甚至,他還解釋了許多你可能壓根都沒想過的問題。 人世間的好惡都是偏好作祟,范德比爾特懷著極大的好奇心,發現一條直達潛意識的祕密通道,揭開品味的神秘面紗,博引心理學、行銷學、社會學與神經科學,試圖定位品味的空間座標,回答無數複雜而引人入勝的問題。本書研究深入,觀點獨到,也是一趟趣味盎然的知性之旅,讓我們更了

解如何認識、判斷、評價周遭的世界,捕捉善變的品味偏好之來由。 本書特色 1.關於品味的10萬個為什麼。在當前這個眼花撩亂、任君選擇的時代,范德比爾特告訴你連自己也不知道、甚至沒察覺,關於人最神祕的主題。 2.預測、洞悉、掌握人性的偏好。對人「為何喜歡這個,不喜歡那個」有興趣;喜歡探索自己品味、偏好的好惡由來,習於思辨人類行為科學、大腦科學的人,不讀不可的燒腦好書。 3.抓住情人的喜好、洞悉客戶的愛好、加快抉擇速度。針對選擇困難症患者、網路小編、電商小二、街頭老闆、企業主管、閃購刷手、資料科學家、AI工程師……有助於了解人類選擇行為意識背後的消費社會學、品味心理學。 名人推

薦 朱家安 哲學雞蛋糕腦闆 高琹雯(Liz) 美食觀察家 焦元溥 樂評家、作家、廣播主持人 蔡康永 主持人、作家 (依姓氏筆劃順序排列) 彭博社、紐約客、華盛頓郵報、紐約時報書評、圖書館期刊、科克斯書評 一致盛讚 品味依然是複雜而無規律的現象,會永無止盡地隨著環境、物質與社會等種種壓力而改變……范德比爾特善於結合資訊,書中充滿令人意想不到的關聯。——菲力克斯‧吉列特(Felix Gillette),《彭博社》 范德比爾特是富有才智的作者,本書有許多值得玩味的內容……非常大膽……范德比爾特以其能力找出兩項因素,許多例子一再顯示,這兩項因素深深影響

著品味,一是社會共識,二是熟悉感。我們看到其他人對某物感興趣時,也會產生興趣;喜歡某樣東西時,喜歡得愈久,就會愈喜歡。——路易斯‧梅南德(Louis Menand),《紐約客》 活潑、包羅萬象的研究……注釋具有與大衛‧福斯特‧華萊士 (David Foster Wallace) 相仿的機智,范德比爾特讓我們注意到,假如人們在鮭魚罐頭工廠吃甜甜圈,會不會覺得沒那麼美味?把葡萄口味的「酷愛」(Kool-Aid)飲料直接注入老鼠的胃中,老鼠會不會更喜歡?諸如此類的問題……說服力強、饒富趣味、條理分明、引人入勝……全書內容輕鬆易讀,是值得推薦的作者。——麗莎‧蔡德納(Lisa Zeidner),

《華盛頓郵報》 這是一趟在人類偏好與試圖預測偏好的企業之間一窺究竟的旅程……[范德比爾特是一名]親切仔細的嚮導,要不是他,這個主題可能很快就變得相當繁冗或陰鬱無趣,而他鐵了心要刨根究底的對象,是我們頻繁進行,卻在無意間視為平常的事。——珍妮佛‧札萊(Jennifer Szalai),《紐約時報書評》 想要一窺具影響力的網路媒體公司如何制訂決策,以及想要了解是怎樣的過程在主宰個人偏好與品味塑造的人,千萬不能錯過這本書。——《圖書館期刊》(Library Journal) 饒富興味……深具說服力……本書研究詳盡、以智慧衡量人類偏好,大有看頭。——《科克斯書評》(Kirkus Re

views) 為了回答一個存在已久的問題──「為什麼我們會喜歡我們喜歡的東西」──范德比爾特在哲學、經濟學、心理學、神經學與資料科學中四處搜尋……他探索驅動這種種決定的神祕力量,同時描繪出一幅引人入勝、層次豐富的品味圖譜。——班傑明‧萊許(Benjamin Leszcz),《環球郵報》

福斯汽車展示中心進入發燒排行的影片

Hello everybody,看過來看過來,台式流行正當道,要怎麼當個不失時尚的台客,就讓威風拉兄妹帶你來一場台式搖滾之旅吧!本集節目威風拉兄妹就要為你們帶來最不一樣的行程,除了超刺激、上天下地的搖滾飛行傘之外,還要帶你來搜刮台中、南投最道地的台式料理,像是超巨大的馬卡龍;最浮誇、奢華裝飾的鹹酥雞店,以及充滿濃厚古早味,70年代回憶的泡沫紅茶店!快跟著威風拉的腳步,來一場最高尚的台式美食饗宴吧!

網路獨家版內容👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/327323

本集完整店家資訊看👉https://supertaste.tvbs.com.tw/review/327325

00:00│Volkswagen福斯汽車櫻花展示中心

05:48│馨香泡沫紅茶

11:31│埔里虎嘯飛行傘基地

18:36│惠豐麵包店

22:31│吃光食堂 After The Meal

31:44│Pang滂鹹酥吧

36:54│有春茶館-大墩店

#朵拉Dora謝雨芝👉https://family.tvbs.com.tw/detail/12

《#食尚玩家》TVBS 42歡樂台/TVBS精采台/TVBS-Asia 每週一至週四晚間10點

📣食尚玩家最新集數YouTube隔日立即看

★食尚玩家網路版限定內容★節目資訊看過來

熱血48小時👉週一晚間9點

食尚玩家👉週二晚間9點

2天1夜go👉週三晚間9點

瘋狂總部👉週四晚間9點

●訂閱《食尚玩家》YouTube👉https://bit.ly/2Hf8UYO

●《食尚玩家》官網最新吃喝玩樂指南一手掌握👉https://bit.ly/2GOPJ4O

●按讚《食尚玩家》官方粉絲團👉http://bit.ly/2fX2IUg

●追蹤《食尚玩家》官方Instagram👉https://bit.ly/2Kd89SA

●加入《食尚玩家》LINE🔍店家資訊不漏接👉https://goo.gl/aUBhqD

●下載《食尚玩家》APP👉https://bit.ly/37kOfww

汽車展示中心空間策略之研究探討

為了解決福斯汽車展示中心 的問題,作者陳博洋 這樣論述:

汽車已在這世界上有百年的歷史,它帶給我們不僅是交通上的便利,也是生活上經驗的延伸。過去的時代在展示空間服務上、空間中機能較單純,商品的擺設也莊嚴許多,自從進入服務化社會為主的時代,加上未來面臨數位化議題,汽車展示空間正在面臨轉型的命運,漸漸表現出1.服務多角化2.空間集大化 3.複合性質空間 的狀況產生。本研究利用田野調查實際走訪台灣北、中、南的展示中心,針對亞洲市場中評價較高的日系品牌汽車 1.Mazda 馬自達 2.TOYOTA 豐田 3.LEXUS 凌志營業所中的展示空間(showroom)做現況調查,並且和三家品牌的業務、主管一對一深度訪談,透過內容分析發現主要影響展示空間型態因子如

下 —— 1.生活型態差異2.客群的年紀 3.品牌理念。調查的過程中發現上述的三個因子為影響設計展示空間的三個條件,對於亞洲人而言,汽車乃是高單價的奢侈品,和西方國家比較起來汰換率相對低很多,一旦購買下去使用年限會相當長久,於是在交易的過程中取得顧客信任會變成相當重要的一環,除了外在的生理需求,消費者將自身內在的生活習慣展現出來,展示中心的業者勢必要滿足這些需求才能夠徹底得到顧客的信任,才能達到長期合作。服務始終以人為本,因應趨勢而轉型的汽車展示中心經由品牌標誌、產品行銷策略、空間設計、服務多元化,能夠在感官體驗(look and feel)上造成影響,提高空間使用效率。雖然說汽車展示也漸漸趨

向數位販售上前進,空間的使用上不如以往,因此本研究透過展示空間上的推演脈絡及趨勢,針對當今至未來展示空間的發展脈絡提出因應策略及影響層面。

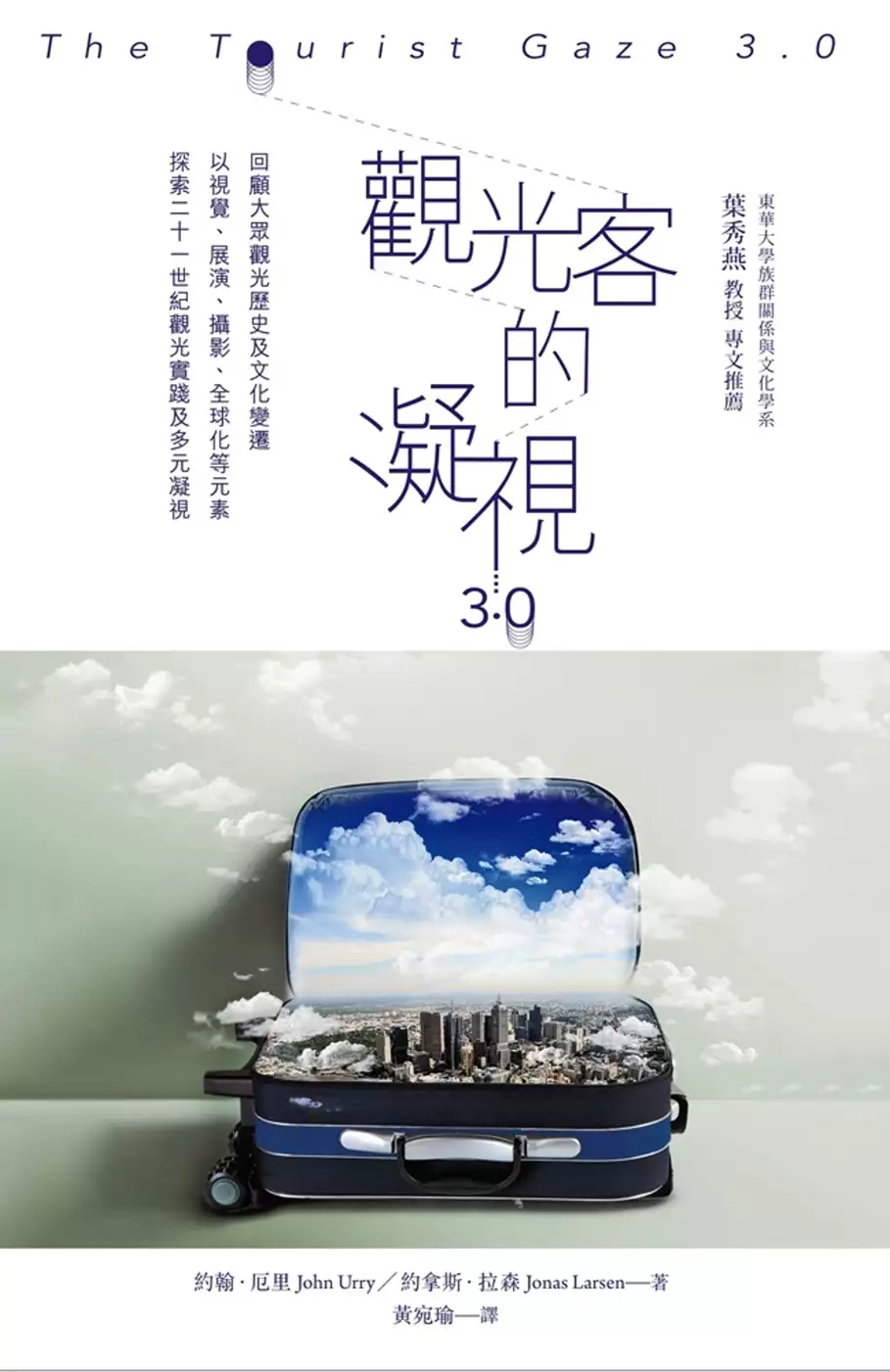

觀光客的凝視3.0

為了解決福斯汽車展示中心 的問題,作者約翰‧厄里約拿斯‧拉森 這樣論述:

回顧大眾觀光歷史及文化變遷 以視覺、展演、攝影、全球化等元素 探索二十一世紀觀光實踐及多元凝視 旅行已是現代生活不可或缺的一部分。呼朋引伴前往著名景點,拿相機、手機留下當地影像以證明到此一遊,或以背包客的身份獨自踏上旅程,進行獨一無二的探險與思考。不論哪種觀光,在此過程中,我們「看到」了什麼?真正「被看到」的是什麼?「看」與「被看」之間又產生什麼樣的關係?本書將觀光視作一種社會行為,審視其歷史發展及轉變,且不只從觀光客的角度出發,亦談及觀光地居民與「被凝視者」的行為與心理,呈現出觀光的「展演」特性。 《觀光客的凝視3.0》增添全新觀點,帶入視覺、攝影及數位傳播等元素,與今日的

觀光形態、文化及科技發展更緊密結合,以解析21世紀觀光的多元議題。厄里與拉森完整論述了觀光的起源、發展過程與未來,以及觀光客在異地的體驗,不管是進行深度探訪的旅人,或是只參與過團體行程的遊客,都能代入自身旅行經驗,獲得不同層面的知識與體會。 作者簡介 約翰‧厄里 John Urry 於劍橋大學獲得社會學博士學位,曾任蘭卡斯特大學社會學系主任、社會科學院院長,以及英國皇家文藝協會研究員、社會科學研究院院士等。厄里現任蘭卡斯大學流動現象研究中心主任,近著包括:《流動的生活》(Mobile Lives, 2010)、《氣候變遷與社會》(Climate Change and Societ

y, 2011)、《流動性:運輸與社會的新觀點》(Mobilities: New Perspectives on Transport and Society, 2012)、《超越石油的社會:石油的殘餘物及社會的未來》(Societies Beyond Oil: Oil Dregs and Social Futures, 2013)、《運送的距離:3D列印技術對運輸與社會的衝擊》(Freight Miles: The Impact of 3D Printing on Transport and Society, 2013)。 約拿斯‧拉森Jonas Larsen 丹麥羅斯基勒大學地理學

教授,研究主題包括:移動、觀光與媒體。專論經常發表、刊登於觀光、地理與移動現象的期刊,合著有:《展演觀光場所》(Performing Tourist Places, 2004)、《流動、網絡、地理》(Mobiities, Networks, Geographies, 2006)、《觀光、展演與日常:消費東方》(Tourism, Performance and the Everyday: Consuming the Orient, 2015)。 譯者簡介 黃宛瑜 清華大學人類學碩士。專職譯者,譯作包括《歡迎光臨人類學》(合譯)、《想望台灣:文化想像中的小說、電影和國家》、《瑜珈墊上解

剖書》、《我從哪裡來?》、《他方,在此處:遷居、逃難與邊界記事》等書。 序 第二版序 第三版序 導讀 觀光、凝視與展演 葉秀燕 1 理論 觀光的重要性/理論取徑/移動世界 2 大眾觀光 英國海濱度假勝地的發展/「濱海的布拉福德」、海灘和度假小屋 3 經濟 福特主義和後福特主義/全球化/社會關係/觀光旅遊作為發展策略 4 在觀光凝視下工作 展演「服務」/餐飲這一行/彈性與移動 5 變遷的觀光文化 現代和後現代/媒體化觀光 6 地方、建築和設計 地方/為觀光凝視而設計/主題空間/歷史遺產/新「博物館」 7 視覺與攝影 視覺史/攝影的渴望與起源/柯達化/誘

人的商業影像/攝影和觀光凝視/數位化和網絡化 8 展演 展演轉向/身體化凝視/凝視的社會關係/凝視與地方/展演觀光攝影 9 風險與未來 風險與危險/地位競爭/石油/氣候變遷/未來/杜拜 參考書目 第三版序 觀光這個領域處於持續的流動狀態之中,而觀光的理論也需跟隨這樣的潮流,以捕捉時刻產生的改變。《觀光客的凝視》第三版大幅重組、重新思考且擴展了前兩版的內容,更適於二十一世紀的觀光研究者、觀光科系學生,以及旅遊行程的設計與規劃者閱讀。第三版對前兩版的內容作了許多更動,而約拿斯‧拉森作為共同作者,帶來全新的觀看角度。我們徹底更新了舊有章節,刪除已過時的資訊與研究,加入新的研究觀

點與理論、概念等,也基於更多理論,思考「觀光客的凝視」這個概念,尤其是其「黑暗」面。三個新章節從以下幾個方面檢視觀光客的凝視:一、攝影與數位化;二、觀光理論與研究中對展演的分析;三、觀光產業帶來的風險,例如全球暖化、石油峰值等,阻礙了全球觀光客凝視的意願及未來。 我們很感激在撰寫《觀光客的凝視》新版期間,從週遭人們獲得的靈感及幫助,特別要感謝以下幾位:Jørgen Ole Bærenholdt、Monika Büscher、Javier Caletrio、Beckie Coleman、Anne Cronin、Viv Cuthill、Monica Degen、Kingsley Dennis

、Pennie Drinkalll、Tim Edensor、Michael Haldrup、Kevin Hannam、Allison Hui、Michael Hviid Jacobsen、Juliet Jain、Jennie Germann Molz、Mette Sandbye、Mimi Sheller、Rob Shields、David Tyfield、Amy Urry、Tom Urry、Sylvia Walby與Laura Watts。書中圖片由Amy Urry和我們兩個拍攝。 約翰‧厄里於蘭卡斯特 約拿斯‧拉森於羅斯基勒 導讀 觀光、凝視與展演 2011年,筆者帶著兩位

研究生出席在台灣舉行的「休閒、遊憩、觀光學術研討會暨國際論壇」,並發表以主客權力關係與展演消費相關之研究論文。茶鈙時間,資深的觀光管理教授很認真的向我抱怨說:「哎呀!都是你們這些社會學家把觀光弄得那麼複雜!你們的展演理論和我們的滿意度調查很不一樣!」一向直言的我,直覺回答:「啊,本來就不一樣,才要跨界對話,強化多元視域啊!」回到會場,繼續聆聽論文。一整天,的確,我的「觀光語言」和以管理為主的量化調查統計,真的完全不一樣。 同年英國資深的社會學家John Urry 和年輕的丹麥地理學者Jonas Larsen共同出版 The Tourist Gaze 3.0。有別The Tourist G

aze(1990, 2002)前兩個版本,本書由單一作者變成兩位共同作者,展現了原作者Urry提攜後進的氣度與學術涵養。「3.0」巧思運用數位科技的語言更說明本書做為第三版的當代特殊性和知識意義。第三版刪除過時的資料與研究結果,加上地理學者對地方(place)和在地性(locality)的關注,分別從理論、大眾觀光、符號經濟、服務業者的情緒勞動、變遷的文化、地方、建築和設計等角度,來剖析觀光凝視,全新的三章內容論述並帶入視覺、攝影和數位化、展演和觀光凝視的關係,以及觀光的風險、負面的衝擊和未來趨勢,解析二十一世紀觀光不斷流變的現象與複雜多元的議題。 結合Goffman (1959)的劇場

社會學 (dramaturgical sociology) 和Thrift (2008)的非再現性理論 (non-representational theory) 的「展演轉向」 (performance turn),本書倡議觀光凝視即是展演,並檢視展演背後的複雜社會關係和流動的權力結構。此一研究取向,同時也直接回應學界一直以來對「觀光凝視」論述中忽略視覺以外的感官和身體經驗的批判,也點出凝視理論涉及的多重感官都具有展演性,並透過「做」(doing)觀光攝影和物質文化 (如相機、遊覽車、汽車、紀念品等),說明凝視體現的「混合」展演和每一種觀看方式背後的技術與連結的物質性。 除了展演轉向,

本書對於觀光中涉及的情緒政治與觀光趨勢也有豐富的討論。當代觀光發展首重體驗,服務展演對觀光旅遊的「滿意度」而言,就更顯得重要。體驗經濟中,觀光服務的勞動辛苦而繁重,勞力提供者的角色卻往往被低估,得不到應有的報酬和價值的肯定,且服務人員從事的情緒勞動,比如異化自己的情感,要求帶著「職業微笑」(choreographed smile) ,隱藏真正的感受等,一如隱而未見的「後台」,無疑展演了主/客間的權力位階、階級、族群和性別的差異政治。Urry 和Larsen (2011: 76-87)也指出,在「關鍵時刻」能迅速回應遊客的需求,殷勤款待,尤其在突發狀況降臨之際「就侵擾事端致上最深的歉意」的危機處

理,解決問題的態度,是觀光服務業者能夠永續經營的重要關鍵。 同時,網路的普及化,旅遊社群網站Web 2.0崛起,也帶動「網絡經濟」和「面對介面」(face-to-interface)的觀光衝擊和效益。從蒐集資料、廉價航空、購票規劃、預訂等提供各種旅遊服務並解決各項疑難雜症,搜尋引擎成了重要的行銷管道,具有無遠弗屆的影響力 (Urry & Larsen 2011, 55-60)。而「婉君」和「鄉民」的「電子口碑」(Electronic word-of-mouth)孕育出一種開放的線上參與文化,用戶彼此串連,他們不只被動瀏覽,更主動創造,編輯、更新、撰寫網誌、混製、張貼、回應、分享、展示、貼

標籤等等,全部一手包辦。我們這才明白原來遊客也是觀光生產的一部分,遊客的線上展演與數位化的觀光影像,凸顯當代觀光與科技交織的多元現代性網絡,同時也展現出在地與全球「無國界」互動形構出的「虛擬」又「真實」的觀光文化。 雖然大眾觀光活動的發展象徵旅遊的「民主化」(democratization),但本書也揭露觀光的負面影響,以及觀光衝擊效應引發諸多棘手又矛盾的問題。如非洲肯亞的生態「野生動物觀光」、墨西哥原住民族的「族群觀光」、澳門休閒遊憩的「博奕觀光」等等,都不是社會內部自然生成的活動,而是應運外部環境衝擊而生。觀光的發展,重構全球秩序,原屬邊陲的社會,隨著觀光流動的現代性,逐漸成為世界的

「中心」,也讓我們重新思考在觀光消費的脈絡下,中心/邊陲、東方/西方、自然/文化、生產/消費,彼此交錯、揉雜的問題和持續變遷的轉向。 過去三十年,中國從一個嚴格控管旅遊、遷徙的國家,變成世界上最舉足輕重的觀光重鎮。觀光雖可創造就業機會,但技術層級低下,地主國終究只是在複製殖民前朝的僕役角色,更招來「奴才培訓」(flunkey training)的批評 (引自 Crick, 1988: 46),也將付出龐大經濟、社會代價 (Urry & Larsen, 2011:73-74)。而近年全球到處趴趴走的「陸客現象」,更成了環球各地風景旅遊勝地最常見的文化地景與「獵景奇觀」。觀光無疑展演了中國跨

國觀光的消費能力,中產階級陸客用高調的經濟資本及高科技電子資訊產品,不但凝視「全球他者」,更進一步消費、收集地方與國際商品,體現跨國觀光和消費文化的多重辯證關係。 近年,全台的陸客倍增,成了台灣入境旅遊市場的主要來源,觀光局也預估2016年台灣將進入「千觀旅遊大國」,數字上看似「一片榮景」,然而觀光效益是否真的挹注到我國業者和在地社區,是值得產官學三方共同關注的議題。而因為觀光客帶來的交通、空氣、噪音、垃圾污染與生態環境的破壞,以及排擠效應、治安問題與潛在的風險等,更是政府在制定觀光政策與發展時,需要不斷謹慎評估與重新審思的重要課題。 觀光產業不是單靠「經濟」和「管理」就能完全解釋

得通,我們還須檢視社會、文化和環境變遷及權力政治等面向。筆者期待本書中文譯本的發行,可以讓觀光管理及其他學界的讀者,脈絡化凝視與展演的共通性與複雜性,理解觀光社會與文化地理學的雙重視角如何提供我們思考觀光、休閒、遊憩的現代意義,也思辨觀光研究展現的複雜意識形態、意義,以及各全球秩序之間的權力操作與在地的結構變遷。 觀光,真的很複雜,一點也不簡單!謝謝 John Urry 從1999年的指導與啓發;The Tourist Gaze 3.0讓我的觀光研究有「機」可循。更謝謝書林出版社,找到認真的譯者――黃宛瑜,讓更多的讀者,可以看懂觀光社會的「語言」,了解「觀光、凝視與展演」的明白。

葉秀燕(國立東華大學族群關係與文化學系副教授) 第一章理論 觀光的重要性 臨床醫學可能是第一門建立在凝視演練與判斷的科學……而人們也該用全新的方式安排醫學凝視(medical gaze)。首先,此種凝視不再是任何人都可以進行的事,必須由特定機構允許或認可的醫生執行……此外,醫學凝視不再遭受狹小的結構框架限制……應該要能捕捉到顏色、變異和細微的反常之處。(Foucault, 1976:89) 本書探討的主題看起來怎樣也扯不上嚴肅的醫學領域和傅柯念茲在茲的醫學凝視。這是一本關於娛樂、度假與觀光之書,探討人們為什麼、以及用什麼方式暫時離開平常工作、居住之地。本書談論的是,人們花錢消費一些就某種意義

上來說非必要的商品與服務;他們之所以願意掏錢消費,是因為這些商品和服務能帶來愉悅的經驗,有別於日常的例行公事。而且這類經驗起碼有一部分是要去凝視或觀看非比尋常的異地風光、地景或城鎮景觀。我們只要「出遊」,便滿懷好奇和興致觀看周遭事物。異地風光以我們能夠理解的方式與我們對話,至少我們預期它們應當如此。換言之,我們凝視著不期而遇的所有一切。這樣的一種凝視就像是醫學凝視,必須靠整個社會去安排和組織,使之系統化。當然,觀光凝視和醫療凝視完全是兩碼子事,因為觀光凝視不會只限由「某個機構支持和認可」的專業人士才能施行。不過就算要生產「非必要」的娛樂,也必須仰賴諸多專業人士幫忙建構和發展,好讓觀光客得以進行

凝視的活動。 凝視此一概念凸顯了一件事:觀看的能力要靠後天學習,而所謂純潔、無暇的眼睛根本不存在。傅柯認為,醫學凝視看見的或者使人們看見的,不是事先早已存在、永遠「處在那兒」等著人去看的單純事實。醫療凝視毋寧是一門在語言和視覺上人為建構的知識領域。觀看(seeing)是人類雙眼的功能;凝視指的是「論述性決定」(discursive determinations),是社會建構而成的觀看或「視覺體制」(scopic regimes)。福斯特(H. Foster) 認為凝視意指「我們可以怎麼看,社會准許或影響我們用什麼方式看,還有我們自身如何看待這樣的觀看或當中的未見之事」(1988: ix)。倘若

把視覺當作是天生自然的,或視為原子化個人(atomised individials)的產物,這樣就把視覺的社會、歷史本質,以及觀看的權力關係通通自然化了。

時尚精品與藝術品神話技術的相互啟發:以2008年香奈兒流動藝術計劃為例

為了解決福斯汽車展示中心 的問題,作者沈君儀 這樣論述:

近年,時尚精品品牌旗艦店與知名美術館/博物館,逐漸予人愈益近似之感,一向被認為具批判主流、挑戰各種霸權的公立藝術機構,偶而也會宣揚某種國家政策、大眾主流價值,或有意無意進行各種偶像與品牌的神話操作。本文並不特別專注藝術品與時尚精品,或藝術家與時尚偶像的關係與區分,而更專注在神話塑造手法上的雷同,而這套操作或許亦已進入整套策展標案之中。2008年香奈兒流動藝術的操作,即可視為此風潮中一個較為極致的作為,本論文以該計劃為研究對象,以自身臨場體驗為基石,探查品牌如何透過神話人物──教主(香奈兒女士)、祭司/牧師(拉格斐)、執事(策展人)、神諭(藝術家與委任創作)、聖殿(展館),輔以貫穿全場的導覽女

聲,共構神人合一的奧妙神驗,未臨現場者則透過各式媒體,看見時尚精品與藝術品在特定的社交圈中被展示,以此查驗精品品牌如何成為新神話的啟動者。在此並沒有必要去否定頂尖時尚偶像以及品牌的地位與價值,卻特別注意到藝術家、藝術作品的交織網絡,有服務於高階時尚偶像以及品牌神話的實質。透過實地考察,本研究嘗試指出在限縮的觀展時間與不可返還的動線中,流動藝術並未給予觀眾參觀美術館時自由欣賞作品的時間,也就是說這場展演並不在意作品被觀看的程度,亦不鼓勵觀眾擁有任意解讀作品的權力與可能性,凡此種種,正說明了在消費與文化資本間的糾纏過程裡,藝術家與藝術品只是作為神話操作的有效手段,而非根本目的。最後,本文撰寫實際上

具雙軌目的──在作為建構神話者操作手冊的同時,由於深入各種具催眠引導作用的細節操作,更期許成為破除藝術神話的檢驗工具書。

福斯汽車展示中心的網路口碑排行榜

-

#1.福斯:晶片供給明顯好轉,烏克蘭供應鏈獲得控制 - MoneyDJ ...

Thomson Reuters報導,福斯(Volkswagen AG)執行長Herbert Diess(見圖)週三(5 ... 歐洲汽車製造商協會(ACEA)5月18日指出,供應鏈問題持續嚴重影響汽車 ... 於 www.moneydj.com -

#2.VOLKSWAGEN%福斯汽車(民權展示中心) - 店家介紹 - Super ...

VOLKSWAGEN%福斯汽車(民權展示中心)是位於台北市松山區民權東路三段178號的新車買賣店家,這裡提供VOLKSWAGEN%福斯汽車(民權展示中心)的電話、地址資訊及相關產品服務 ... 於 www.iyp.com.tw -

#3.聯絡我們|台灣福斯汽車 - Volkswagen

透過台灣福斯汽車專業的客服人員,提供Volkswagen 車主多元化的專享服務,包括:預約保養、安排24小時道路救援、查詢全省服務據點以及諮詢最新活動相關促銷,或是有 ... 於 www.volkswagentaiwan.com.tw -

#4.福斯大順廠

服務據點Service Outlet 福斯汽車太古中心福斯原廠認證中古車請參考以下展示中心/ 服務廠,並依照您的需要和我們聯絡All 福斯汽車展示中心福斯汽車服務廠福斯商旅展示 ... 於 www.rachelay.me -

#6.Volkswagen 福斯汽車敦南展示中心

Volkswagen 福斯汽車敦南展示中心 ; Place Types, : Car dealer ; Address, : No. 230號, Section 2, Dunhua South Road, Da'an District, Taipei City, Taiwan 10669. 於 mapsus.net -

#7.Volkswagen 福斯汽車台南永康展示中心

Volkswagen 福斯汽車台南永康展示中心在城市Yongkang District 通过地址null, 710台湾台南市永康區中正北路214號. 於 taiwan.worldorgs.com -

#8.服務據點

All; 福斯汽車展示中心; 福斯汽車服務廠; 福斯商旅展示中心; 福斯商旅服務廠; DWA認證中古車. 台北內湖. 11491台北市內湖區瑞光路28號 02-2793-9696 汽車展示中心 ... 於 www.taikoomotors.com.tw -

#9.福斯首席執行長稱,2025年電動汽車銷量有機會超越特斯拉

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,德國車商福斯汽車首席執行長Herbert ... Diess指出,特斯拉憑藉可靠的商業模式展示了良好的業績和高額的回報。 於 ww2.money-link.com.tw -

#10.Volkswagen林口展示中心於商圈核心盛大開幕台灣福斯汽車率 ...

Volkswagen矢志為國內車壇引進德國頂尖造車工藝和專業品牌服務,致力開拓國內據點,滿足廣大消費者需求,全台現有23間展示中心,台灣福斯汽車看準林口經濟及產業園區 ... 於 auto-graphic.com -

#11.122.8萬起!福斯「T-ROC跑旅小改款」開賣300匹性能R版也 ...

Volkswagen台灣福斯汽車今(12)日正式發表小改款T-ROC跨界跑旅,並為其開出122.8萬起的建議售價;原廠在今年稍早的媒體活動中,就已確定小改款T-ROC ... 於 speed.ettoday.net -

#12.福斯汽車CEO重申目標,2025年前電動車銷量超越特斯拉

示意圖/取自pixabay). 根據美國消費者新聞與商業頻道消息,5月24日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上,福斯汽車CEO迪斯(Herbert Diess)表示,福斯 ... 於 news.knowing.asia -

#13.領先亞太區!VW品牌新識別全台展示中心正式啟用-國內車訊

國內車訊Volkswagen Golf 歷時2年、總斥資超過5億,台灣福斯汽車完成全台22間展示中心軟硬體升級,並假新莊據點做示範。 |8891汽車. 於 c.8891.com.tw -

#14.Volkswagen福斯汽車_璿豐汽車股份有限公司 - 104人力銀行

主要商品/ 服務項目. 福斯汽車新車銷售,車輛修護保養服務,零配件銷售,汽車保險業務。 桃園展示中心https://reurl.cc/emLnEx 中壢展示中心https://reurl.cc/Mk49dp ... 於 www.104.com.tw -

#15.VW林口展示中心於商圈核心盛大開幕台灣福斯汽車率 ... - 癮車報

Volkswagen矢志為國內車壇引進德國頂尖造車工藝和專業品牌服務,致力開拓國內據點,滿足廣大消費者需求,全台現有23間展示中心,台灣福斯汽車看準林口 ... 於 incar.tw -

#16.台灣福斯汽車原廠認證中古車經銷通路消費體驗升級

台灣福斯汽車全新打造全台Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車經銷通路,並且於桃竹苗地區設立首座旗艦展示中心。 ○ 移植德國原廠標準,協助車主們線上 ... 於 forum.jorsindo.com -

#17.鉅賦福斯: 首頁

Vokswagen 鉅賦福斯汽車VW GTI Taipei, Taiwan:新莊旗艦店、板橋旗艦店、授權服務中心。新車與DWA 福斯認證中古車銷售,保養、維修與升級. 於 www.vw-taipei.com -

#18.Volkswagen 新品牌識別全台啟用林口展示中心本月揭幕

New Volkswagen 是台灣福斯汽車歷年最重要的品牌投資計畫,於產品端、銷售端、品牌數位化和顧客體驗都能深刻感受蛻變的風華,公佈新品牌識別後,隨即 ... 於 2gamesome.com.tw -

#19.經銷據點 - 福斯商旅

欲了解更多福斯商旅各車型相關資訊,請洽全台授權展示中心. ... 展示中心 服務廠. T6.1 California 專屬展示中心. 北部 中部 南部 東部. 北投太古展示中心. 於 www.volkswagen-commercial.com.tw -

#20.Volkswagen福斯-宗承汽車(斗南展示中心) - VYMaps.com

Volkswagen福斯-宗承汽車(斗南展示中心) is located at: 630 號雲林縣斗南鎮大業路102 號, No. 102大業路斗南鎮雲林縣Taiwan 630. What is the phone number of Volkswagen ... 於 vymaps.com -

#21.台灣福斯汽車全新線上賞車服務不出門也能在家鑑賞 ...

面對政府延長全台三級警戒,台灣福斯汽車在全台授權展示及服務中心、Das WeltAuto. 福斯原廠認證中古車做好防疫工作,針對車輛展示區、客休區和櫃檯 ... 於 news.cnyes.com -

#22.新通訊 03月號/2018 第205期 - 第 101 頁 - Google 圖書結果

福斯汽車 執行長Herbert Diess表示,沒有人工智慧與建構最佳化的介面系統操作環境。 ... 恩智浦半導體(N XP)在 2018國際消費電子展(CES 2018)展示一系列未來在汽車領域 ... 於 books.google.com.tw -

#23.誰能超越特斯拉銷售福斯執行長這麼說 - 自由財經

財經頻道/綜合報導〕德國福斯汽車首席執行長赫伯特?迪斯(Herbert Diess)發出豪語,到2025年,這家歐洲最大的汽車製造商在電動汽車的銷售可以超越特 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#24.經銷商結果列表 - 台灣福斯汽車

... 斯汽車,均不承擔造訪或使用本網站內容所造成的任何形式損害賠償責任,並保留網站內容變更及停用的權利。 *實際車款配備與售價,請洽詢台灣福斯汽車全國展示中心, ... 於 www.volkswagen.com.tw -

#25.Volkswagen福斯汽車櫻花展示中心 - 食尚玩家

Volkswagen福斯汽車櫻花展示中心-台中市景點展覽館首選,位於台中市西屯區文心路三段109號。找尋更多Volkswagen福斯汽車櫻花展示中心資訊與優惠就來食 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#26.Volkswagen 士林展示中心開幕持續耕耘大台北市場 - Yahoo ...

台灣福斯汽車此次攜手太古汽車集團成立Volkswagen 士林展示中心,歷時一年規劃與施工。Volkswagen 士林展示中心以全新品牌識別,建構年輕創新的空間 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#27.鉅賦福斯汽車IG粉絲頁(@vwnewtaipei) • Instagram photos and ...

Car dealership. 福斯汽車新北市唯一授權經銷商板橋旗艦店板橋區三民路一段63號新莊旗艦店新莊區中正路55號林口展示中心新北市林口區文化三路一段418號. 於 www.instagram.com -

#28.Volkswagen 福斯汽車台南永康展示中心 - Waze

Realtime driving directions to Volkswagen 福斯汽車台南永康展示中心, 214號Zhongzheng N Rd, based on live traffic updates and road conditions – from Waze ... 於 www.waze.com -

#29.Volkswagen 福斯汽車潭子展示中心

Reviews about Volkswagen 福斯汽車潭子展示中心, Taiwan, phone numbers, addresses, hours. Leave your feedback. 於 tw.asiafirms.com -

#30.福斯汽車(新莊展示中心)電話號碼02-2901-6678 - 樂趣地圖

於新北市汽車買賣-新的福斯汽車(新莊展示中心)電話號碼:02-2901-6678,地址:新北市新莊區中正路535號之2,分類:行車運輸、汽車、汽車買賣-新. 於 poi.zhupiter.com -

#31.Volkswagen 福斯汽車內湖展示中心是一家位於台北的公司

Volkswagen 福斯汽車內湖展示中心是位于Taipei 的一个汽車經銷商。 實體的註冊地址為11491台北市內湖區瑞光路28號。 在相應的部分中提供了更詳細的信息。 於 taipeicatalog.com -

#32.Volkswagen桃園地區最大旗艦展示中心開幕 - 機械動力旅遊團

△Volkswagen桃園旗艦展示中心隆重開幕, 並展示多款Golf Variant專屬精品 ... 位於桃園經國路上的璿豐福斯汽車占地共計1540坪,從設計到完工花費8個 ... 於 yo99306005.pixnet.net -

#33.純電神車《Toyota bZ4X》搶先報:159.9萬元、續航力達626km

且本次和泰汽車更特別推出專屬bZ4X交車禮– 2萬元充電金 *8 ,贈送予6月底前於TOYOTA智慧購APP參加預選並完成正式汽車買賣契約簽訂的bZ4X車主們。 於 www.kingautos.net -

#34.福斯內湖展示中心不開心的賞車經驗 - Mobile01

5/7下午四點多鐘,前往內湖賞車想說在家裡附近,隨便穿件T-shirt穿個牛仔褲就出門朋友也穿得很隨性,海灘涼鞋,開著他的sentra前往一 ... 於 www.mobile01.com -

#35.企業公共關係案例解析 - Google 圖書結果

福斯 美國分公司總裁兼執行長在美國眾議院聽證會上表示福斯作弊事件歸咎於「個別 ... 3)雙重標準據瞭解,福斯汽車在全球範圍內共計1 100萬輛柴油動力汽車涉及排放事件, ... 於 books.google.com.tw -

#36.展間質感升級!Volkswagen新品牌識別全台展間完工暨通路 ...

Volkswagen福斯汽車這兩年導入眾多全新車型進入台灣市場,從跨界休旅The ... 展示中心不僅整合數位化的賞車服務,更為所有車主打造舒適安逸的休憩 ... 於 www.supermoto8.com -

#37.福斯汽車太古復興服務中心 - 熱搜情報網

福斯汽車太古復興服務中心(地址:402台灣台中市南區復興路一段32號|電話:04 2260 ... 福斯澄清保養廠電話:福斯汽車保養廠:福斯汽車展示中心:太古福斯汽車:太古汽車, 於 hot-shop.cc -

#38.品牌:哥開的不是BMW是瀟灑 - Google 圖書結果

18福斯汽車(VW)立足長遠本土策略 www.vw.com 福斯汽車公司是世界十大汽車公司之一,一九三七年九月十六日創建於德國的狼堡,創始人是世界著名的汽車設計大師斐迪 ... 於 books.google.com.tw -

#39.Volkswagen士林展示中心正式開幕現代都會氛圍打造極致 ...

台灣福斯汽車攜手太古汽車集團成立士林展示中心Volkswagen士林展示中心,以全新品牌識別建構年輕創新的空間風格與活力鮮豔的設計語彙,同時導入數位化 ... 於 www.carture.com.tw -

#40.Volkswagen台中五權展示中心正式開幕 - 7Car 小七車觀點

廠商: 奧迪福斯汽車股份有限公司發佈日期:2021.04.28 充滿活力與自信的品牌風格Volkswagen台中五權展示中心正式開幕台灣福斯汽車總裁Sacha ... 於 www.7car.tw -

#41.持續耕耘大台北市場!Volkswagen士林展示中心正式開幕

[廣告] 請繼續往下閱讀台灣福斯汽車矢志導入先進的德系車款,並且接續拓展全台據點,此次攜手太古汽車集團成立Volkswagen士林展示中心,歷時一年規劃 ... 於 times.hinet.net -

#42.Volkswagen Nutzfahrzeuge 福斯商旅台中億眾文心展示中心 ...

Volkswagen Nutzfahrzeuge 福斯商旅台中億眾文心展示中心. 汽車經銷商. 今天營業到晚上9:00. 取得報價 ... 於 website--4569686680314948748183-motorvehicledealer.business.site -

#43.Volkswagen潭子展示暨服務中心正式營運 - CARLINK鏈車網

台灣福斯汽車秉持深耕台灣市場之具體承諾,提供在地化經營及最佳服務體驗,因此於台中潭子設立多功能展示暨服務中心。該據點坐擁逾千坪且寬敞明亮之 ... 於 www.lian-car.com -

#44.福斯商旅-大中展示中心銷售顧問 - 1111人力銀行

高雄市左營區工作職缺|福斯商旅-大中展示中心銷售顧問|永驊汽車股份有限公司|月薪25250 至100000元|2022/05/15|找工作、求職、兼職、短期打工、 ... 於 www.1111.com.tw -

#45.Volkswagen 士林展示中心正式開幕現代都會氛圍打造極致顧客 ...

台灣福斯汽車矢志導入先進的德系車款,並且接續拓展全台據點,此次攜手太古汽車集團成立Volkswagen士林展示…ContinuereadingVolkswagen士林展示中心 ... 於 www.owlting.com -

#46.福斯新品牌識別全台展示中心正式啟用!林口 ...

New Volkswagen是台灣福斯汽車(Volkswagen Taiwan)歷年最重要的品牌投資計畫,除導入最新重點車款,從跨界休旅T-Cross和T-Roc,Golf 8、Tiguan至 ... 於 autos.udn.com -

#47.打造您的Volkswagen|台灣福斯汽車

提供福斯汽車最新車款線上打造車款服務,選擇您有興趣的車款、挑選喜愛的車色、內裝與選購配備等內容,一步步地打造您心目中的Volkswagen,即刻入主您所喜愛的車款。 於 web.volkswagen-visualizer.com.tw -

#48.179.8 萬元起!SUBARU 首款純電休旅車SOLTERRA 正式展開 ...

SUBARU 台灣意美汽車即日起針對SOLTERRA 車系,以179.8 萬元起展開首波預售接單,相關資訊及預購活動詳情請洽全台SUBARU 授權展示中心,品牌新知請 ... 於 www.ddcar.com.tw -

#49.充滿活力與自信的品牌風格Volkswagen台中五權展示中心正式 ...

太古汽車集團為為台灣福斯汽車旗下重要經銷商之一,經營Volkswagen品牌已有20年歷史,其銷售版圖更橫跨全台各地,此次投資更為雙方在台最大的展間投資 ... 於 carnews.com -

#50.Volkswagen 福斯汽車敦南展示中心

Volkswagen 福斯汽車敦南展示中心(Car dealer) is located in Taiwan, Taiwan. Nearby area or landmark is Dunhua South Road. Address of Volkswagen 福斯汽車敦南 ... 於 www.helpmecovid.com -

#51.在互利共生後這就是專注於美學的成果|Kia Sportage X-Line ...

... 最明顯的除了囊括多個品牌的Volkswagen Group 福斯集團外, ... 裡頭,不過還是強烈建議有興趣的車迷朋友,在六月發表後,到展示中心親眼看看。 於 www.ftvnews.com.tw -

#52.VOLKSWAGEN福斯汽車櫻花展示中心 - LINE熱點

【LINE熱點】VOLKSWAGEN福斯汽車櫻花展示中心, 汽車展示中心, 地址: 台中市西屯區文心路三段109號,電話: 04 2317 5565。全台必吃美食、熱門景點推薦、美食外送、優惠 ... 於 spot.line.me -

#53.深植自信品牌風格Volkswagen士林展示中心正式開幕 - CarStuff ...

台灣福斯汽車矢志導入先進的德系車款,並且接續拓展全台據點,此次攜手太古汽車集團成立Volkswagen士林展示中心,歷時一年規劃與施工,展現深耕大台北 ... 於 www.carstuff.com.tw -

#54.台灣福斯22展間完成品牌識別更新數位化五感體驗還有美食吧

台灣福斯汽車自公佈新品牌識別後,隨即展開全台22間展示中心改造計畫,並且成為亞太地區第一個完成所有展示中心更新的市場,台灣福斯汽車Volkswagen ... 於 tw.appledaily.com -

#55.亞太區頭香!福斯全台22間展示中心啟動改造計畫 - 工商時報

同時為服務與日俱增的Volkswagen車主,台灣福斯汽車積極經營經銷通路發展、持續佈局雙北地區,Volkswagen林口展示中心率先於十月啟動試營運,接下來士林、 ... 於 ctee.com.tw -

#56.展示中心 - Das WeltAuto.福斯原廠認證中古車

立即查詢Das WeltAuto展示中心,挑選屬於您的福斯原廠認證中古車! 於 www.dasweltauto.tw -

#58.5億打造科技展示中心福斯讓賞車像參加派對| 汽車 - 三立新聞

台灣福斯汽車遵循新品牌識別規範與全台經銷通路夥伴攜手打造全新展示中心,徹底提升軟硬體服務,經歷2年時程規劃、人員安排和德國原廠審核設計,以不影響 ... 於 www.setn.com