禾聯展示中心的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦林芳怡寫的 建築展覽的台灣經驗1985-2008 和廖小英的 我的童年:上水妹仔手繪本(粵語版)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站會員中心 - 燦坤線上購物也說明:禾聯 HERAN 14吋奈米銀抑菌DC扇 · 網路價$1790 ; 禾聯HERAN R32 一對一變頻冷暖空調. 網路價$20990.

這兩本書分別來自田園城市 和初文出版社有限公司所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 楊明迭所指導 李宜庭的 肖像與情緒之間-李宜庭創作論述 (2021),提出禾聯展示中心關鍵因素是什麼,來自於肖像、藍晒、憂鬱、肢體語言、依戀、負面情緒。

而第二篇論文國立臺北藝術大學 博物館研究所 張婉真所指導 林昱伶的 當代藝術展覽中的原民性:以《大山地門當代藝術展》為例 (2021),提出因為有 大山地門當代藝術展、原民性、斜坡文化、原住民當代藝術展覽的重點而找出了 禾聯展示中心的解答。

最後網站3 5kg洗衣機- 2023則補充:另有3.5kg洗衣機禾聯、3.5 kg洗衣機全自動、3.5公斤洗衣机是指洗衣机的 ... 詢問是否有貨〉高雄市區免運費,非展示機批發公司貨, 產品全新有原廠保固, ...

建築展覽的台灣經驗1985-2008

為了解決禾聯展示中心 的問題,作者林芳怡 這樣論述:

「對我個人來說,建築展覽是充滿挑戰與學習興味的專業課題與活動。」──林芳怡 本書作者林芳怡曾以媒體人、藝術行政及策展人等多重身分,數度參與於國內外舉辦的台灣建築展覽,基於對建築展覽的熱情與期待,林芳怡將自身參與的經驗及觀察,在2009年寫成論文著作《建築展覽的台灣經驗—「開東合西」(1985年)以來的案例研究》,並於2022年重新編輯出版為《建築展覽的台灣經驗1985-2008》一書。 建築展覽是發表宣言或建立建築思潮與風格推演的平台與媒介,歷史上重要的建築展對當時與其後的建築發展經常有著決定性的影響。展覽透過作品發表、評論、出版、媒體等周邊活動與建築專業圈

密切互動,進而產生影響,形成專業界間的競爭或合作關係;展覽就像是建築事件或知識生產的動能引擎,推動著建築圈不斷創新前行。 書中選取的建築展覽案例主要針對台灣現(當)代建築之設計與創作藝術,以建築、都市等空間環境範疇為核心議題,始自1985年底台灣第一次舉辦的國際建築師聯展「開東合西—台北/東京建築師聯展」,終於2008年威尼斯建築雙年展,共計18件國內展覽案例,10件國外參展案例,為1985至2008年間所舉辦的台灣建築展覽進行基礎資料整理,歸納分析其發展歷程與趨勢轉變,並為台灣建築展覽的未來發展提出可能之建議。 作者收集台灣1985至2008年間相關專業雜誌之建築展覽報導內容,展

訊新聞、展覽活動報導、策展內容自述、展覽評論與延伸活動(如座談會等)之記錄刊載,以及刊載展覽一手基礎資料的展覽圖錄、相關網站與參考書籍,做為文獻與案例之參閱來源。並以訪談方式針對重要展覽與事件的關鍵人物進行口述記錄,了解各別展覽計畫或事件之執行過程、部分緣由或企圖。 研究總結出三點結論:一、台灣建築展覽與策展之演變過程與檢討,包括建築師自我角色的認知與轉變、「策展」概念與「策展人」的興起、展覽議題與意識的轉變、展覽形式與手法的轉變、展演空間與機會的全面開拓、展覽衍生出版的多元化與蓬勃。二、建築獨立策展在台灣之展望,說明了台灣建築展覽命定必然的獨立策展,還有建築獨立策展的挑戰與展望。三、台

灣未來建築展覽之策劃、推動、執行之建議,包括應鼓舞建築人對展覽的熱情、推動機制與相關支援系統,並須真實面對展覽是另一個專業,應虛心學習相關技術。

肖像與情緒之間-李宜庭創作論述

為了解決禾聯展示中心 的問題,作者李宜庭 這樣論述:

摘要本篇論文創作是以筆者2019年至2021年間的創作為核心主軸探索,彙整了思想脈絡、情感分析心理學與技巧的形式探討。論述了筆者的「創作背景與動機」及「創作研究之目的」,這部分集結筆者個人成長生活中的生命經驗與體悟,以第三人稱視角的觀看手法,將寫實中的圖騰拆解成具有形象「符號」圖像,探討人與物件心理學上的依戀情感寄託。旨在討論有關情緒心理學的相關理論,透過觀察人的舉止動機有較深的理解,以個人研究為對象,增進對人的了解,說明情緒心理是人們生活環境、人際溝通中不可缺少的重要因素。解析2019至2021年間的創作理念與思維之表述,概括心理學與肢體語言作為分析,且不侷限於心理學的觀點,強調「形而上」

學問之問題探討在創作中的可能性,包含創作表現形式與媒材技法筆者創作之脈絡,融合攝影視角分析、選擇創作媒材的形式、應用方法與創作作品表現內涵,實踐條理脈絡之結果。本論文分為四章系列創作,精闢論述作品解析創作本質特色,整理出【情緒記憶】系列、【Blue Disk】系列、【灰色性格】系列、【小白的依戀情節】系列透過思辯能力與觀點,表達出過程中的脈絡,並可銜接《寫實藝術》與《表現主義》的範疇,形成在抽象與意象之間的表現空間,統整思辯過程中的思維脈絡,對客體所持反思和抽象、具象的廣義態度。 關鍵字:肖像、藍晒、憂鬱、肢體語言、依戀、負面情緒。

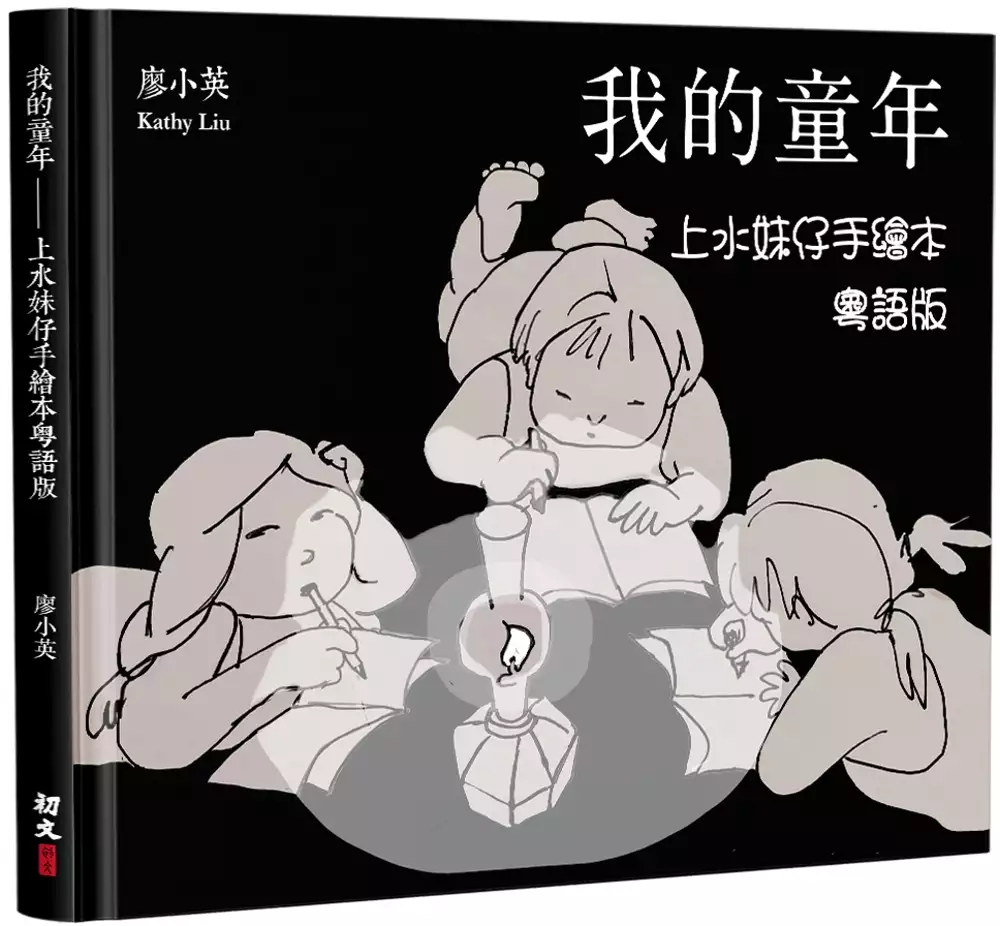

我的童年:上水妹仔手繪本(粵語版)

為了解決禾聯展示中心 的問題,作者廖小英 這樣論述:

著名畫家廖小英自撰自繪,用平實樸素的筆調繪畫,搭配散文,憶述成長經歷的一節節片段,以圖文並呈當年香港的農村生活,讓讀者置身於其中,亦可感受到那調皮的點點滴滴。 「你好!我係小英,因為阿爺喺香港新界上水剩落有田地,我阿爸自然就係做菜農,咁我就係個鄉下妹啦,嗰時係戰後和平初期,香港每個人都窮到燶,耕田就更唔使講嘞。加上天災人禍,當時我年紀細,唔識(愁)係乜嘢滋味,更未能夠同父母分擔,即係唔使捱,而家仲竟然會係我嘅可愛童年回憶,喺呢度只著我嘅圖畫,同大家分享一下,一個不知天高地厚嘅頑皮妹,佢嘅童年趣事。你亦可能有類似嘅回憶,咁就等我哋一齊,享受一下時光倒流啦。」──廖小英 本書作者

國語翻譯:「你好!我是小英,因為爺爺在香港新界上水擁有少少田地,我爸爸自然就是一個菜農,而我就是一個鄉下人啦。那時候是戰後和平初期,香港每個人都很窮,耕田就更不用說了,加上天災人禍,生活當然不好過。但是我當時年紀還小,不知道愁是什麽滋味,未能夠同父母分擔,所以每天都自由自在的過日子,現在那段生活竟然還成了我的可愛童年回憶。現在我就用我的圖畫,同大家分享,一個不知天高地厚的頑皮小女孩,她的童年趣事。你亦可能有類似的回憶,那就和我一起,享受一下時光倒流啦。」 名人推薦 「感覺、感動、感慨、感想、感謝……畫作如此純樸純真純美,是香港民間藝術,配上自述文字,更添韻味,無言無語……」

——水禾田 藝術家 「本書圖畫的色彩運用,由於是回憶往事,不少畫面以灰調子處理。描寫鄉村的景象也採用了淡雅柔和的大自然色彩,整體看來很悅目。」——楊維邦 美術教育界文化人 「鄉下妹仔牢記童年逸事,用香港地道的廣東話憶述童年的家庭逸事,平常鄉居生活點滴,側記當年香港一些事態。」——麥洛新 美術教育界文化人 「能默畫出童年時代含蓄的溫馨,父母恩,姊妹情,童真眼裏周圍環境的內涵,與簡樸的文字,乃是極之少見的『上上也』。」——鳩鵪亞黃 漫畫家

當代藝術展覽中的原民性:以《大山地門當代藝術展》為例

為了解決禾聯展示中心 的問題,作者林昱伶 這樣論述:

「原住民當代藝術」是一種蘊含原住民文化特徵的當代藝術類別,我們認同它的美學價值並將之視為「藝術」;但外界對其藝術價值的肯定,乃經歷了學科定義的爭論激盪以及博物館的排斥、接納過程。此後,原住民藝術以藝術之姿進入博物館展覽系統,並活躍於當代藝術的場域。與此同時,身分認同轉變與族意識高漲的「原民現身」(Présence indigène)現象,使藝術成為建構、彰顯族群當代角色的途徑之一,相關個展與聯展如雨後春筍般出現,且伴隨「原民性」(indigeneity)的討論。然而,原民性具有什麼特質?原住民當代藝術展覽又如何表現原民性呢?本研究以《大山地門當代藝術展》為個案,以外部文本及內部文本之觀念,剖

析該展的展覽文本及修辭,探究原住民當代藝術展覽如何表現原民性。研究發現,《大山地門當代藝術展》的核心敘事從融合族群文化與環境特質的「斜坡」(calisi)概念開展,試圖觸及大山地門的藝術發展和當代原民性的提問,並透過連結於族群性、文化性、土地和環境意象的展覽策略,來回應展覽文本及原民性。同時,研究也發現,策展人與藝術家對於原民性概念之詮釋各有理想:策展人及展覽文本視「斜坡」的文化與地理特質為原民性的表現,並透過現代性來對比、凸顯出原民性;而藝術家對原民性的理解則非純粹指涉「斜坡文化」的概念,並認為原民性是在與現代性碰撞、協商、抗拒或共存的過程裡產生意義。因此,研究建議原住民當代藝術類型的展覽,

或是透過藝術作品來表現原民性的手法,應注意策展人意圖、展覽敘事文本、藝術家及其作品之間各自詮釋的差異,並理解原民性議題之於原住民藝術家而言,與其對族群文化和認同的理解相關。最後,若展覽文本能增加原民性與現代性融合的敘事、與原先衝突的敘事並呈,則能開展出更符合原住民當代藝術及族群處境的多元視角和當代觀點。

禾聯展示中心的網路口碑排行榜

-

#1.蔬菜脫水器costco - 2023

... 號倉庫鐵板牛排麻豆勞保局屏東辦事處Lgd 工安韻動咖體適能空間龍貓襪子禾聯快煮 ... 名護燒肉乃我那霸桃園縣政府勞工局和欣台南到新竹海關拍賣品展示中心韓劇12 年 ... 於 chastise.space -

#2.2018婦幼用品採購年鑑 - 第 384 頁 - Google 圖書結果

... 樓 07-223-8153 四季台安醫院附設產後護理之家高雄市三民區聯興路145巷1號2、4 ... 市中山區中山北路二段108號 02-25610726 展示中心台北市松山區南京東路四段186 ... 於 books.google.com.tw -

#3.會員中心 - 燦坤線上購物

禾聯 HERAN 14吋奈米銀抑菌DC扇 · 網路價$1790 ; 禾聯HERAN R32 一對一變頻冷暖空調. 網路價$20990. 於 www.tk3c.com -

#4.3 5kg洗衣機- 2023

另有3.5kg洗衣機禾聯、3.5 kg洗衣機全自動、3.5公斤洗衣机是指洗衣机的 ... 詢問是否有貨〉高雄市區免運費,非展示機批發公司貨, 產品全新有原廠保固, ... 於 knavish.fun -

#5.2023節能家電補助-線上申請教學!多久下來?退稅6000元條件查詢

... (大金)、聲寶、禾聯碩以及台灣樂金等多家廠商,而經濟部能源局游振偉局長也在會場 ... 本次補助除批發零售業、住宿餐飲及商業服務業外,其他如醫事機構、托嬰中心、 ... 於 heywakeup.com.tw -

#6.Heran - 電器行,LG, 新竹冷氣,小家電,冷氣安裝 - 美光電器

美光電器惠而浦展示中心地址. 服務專線 03-5558557. 傳真 03-5556427. 營業時間 周一~周五,10:00-20:00,周六,10:00-16:00,周日公休. 公司名稱 於 www.mkea.com.tw -

#7.服務據點 - 禾聯碩股份有限公司

Retail Stores, Address(URL Address), Map, Tel. 禾聯碩總公司, 333桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號, 03-3961188 傳真:03-3961199. 新竹服務站, 300新竹市延平 ... 於 www.yilan7.com -

#8.禾聯家電

禾聯 精神環保永續與地球共榮共存認識禾聯關於禾聯新聞獎項招聘商店展示中心經銷商店網路商城服務聯絡我們線上報修HERAN ID 會員註冊會員登入註冊您的 ... 於 gy.wliqqm.uk -

#9.彰化市公所x彰師大Chat GPT論壇逾400人參與 - Yahoo奇摩新聞

尚騰集團積極拓展國內汽車經銷版圖,繼拿下PORSCHE、SKODA兩大歐系品牌經銷權後,旗下尚麒汽車再取得KIA汽車新北市經銷權,首發據點新莊KIA展示中心17 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#10.正負零咖啡機- 2023

... 禾聯Roborock石頭科技,美國iRobot,HERAN禾聯各式規格種類,與HERAN 禾聯, ... 最優質的展示機義大利Giaretti自動手沖咖啡壺/咖啡機正負零±0 12吋節能遙控風扇AC . 於 caseous.space -

#11.頭一遭!台灣奧迪無預警終止匯豐汽車集團經銷權 - 自由財經

包括北投新車與中古車展示中心暨服務廠、大安展示中心、濱江展示中心暨服務廠,北桃園展示中心暨服務廠則正建置施工中,預計2023年第3季完工。 於 ec.ltn.com.tw -

#12.多益如何考高分- 2023 - continue.pw

五股美聯社. 君品官網. 騙吃騙喝頑童. 潑墨局素材. ... 禾聯陶瓷電暖器. 聖亞納堂. ... 上立汽車文心展示中心. 藍芽接收器車用台灣到冰島要飛多久美髪 ... 於 continue.pw -

#13.Kamera 電動拖把頭for dyson 吸塵器KA-DV811

... 經銷商之相關資料,非經本公司書面同意,不得擅自重製、轉載或公開展示、改作、編輯 ... 若您需辦理退貨,請利用顧客中心「查訂單」或「退訂/退款查詢」的「退訂/ ... 於 24h.pchome.com.tw -

#14.HERAN 禾聯, 官方線上商城 - 蝦皮購物

HERAN 禾聯品牌全系列商品優惠推薦!蝦皮HERAN 禾聯官方線上商城專賣各式人氣推薦禾聯冷氣、吸塵器、冷凍櫃、電風扇,立即上蝦皮HERAN 禾聯商城享優惠。 於 shopee.tw -

#15.禾聯HERAN - 【#熊HER好康搶先報-禾聯家電秋季特賣會】 禾 ...

若不方便來現場選購歡迎掃描右上方QR code 加入好友 發送【#我想購買禾聯產品】 後續將有特賣會專員 ... 地點:桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號(總部展示大廳) 於 m.facebook.com -

#16.《DJ在線》低碳製造夯,高效馬達扮節能尖兵 - MoneyDJ理財網

《DJ在線》低碳製造夯,高效馬達扮節能尖兵 · 1.東元電機股份有限公司 · 2.中興電工機械股份有限公司 · 3.聲寶股份有限公司 · 4.禾聯碩股份有限公司 · 5.堃霖 ... 於 www.moneydj.com -

#17.買國際牌指定冰箱送日式墨藍14件餐具組

買國際牌指定冰箱送日式墨藍14件餐具組買國際指定系列鋼板冰箱400L以上(日本進口系列除外) 送SP-2310 日式墨藍14件餐具組數量有限送完為止詳洽門市人員或是活動官網. 於 www.isunfar.com.tw -

#18.PHILIPS 飛利浦32吋三邊纖薄液晶顯示器含視訊盒32PHH5714 ...

HERAN禾聯電視 ... 如欲試用請至原廠展示中心試用;3C商品如電腦、印表機、耗材類(碳粉匣、墨水匣、專用紙儲存媒體如光碟 ... 請於交付廢四機時向業者索取回收聯單。 於 www.etmall.com.tw -

#19.Lg 家電福利品特賣會員- 2023

尤其是年末換家電、買房買家電,都可以直接殺來LG家電暢貨中心. 最多朋友敲碗詢問的家電福利特賣會,好停車、百坪占地超過50款家電展示.惠而浦.國際.日立.禾聯. 於 concern.pw -

#20.2019-2020小學選校一本通 - Google 圖書結果

... 課後提供多元活動;推行全方位學習;透過電子媒介在課堂上即時展示學習成果。 ... 遊戲室、視藝室、英語室、普通話室、音樂室、學生活動室、靜修中心、遊樂場等。 於 books.google.com.tw -

#21.禾聯服務站各區服務據點專線

禾聯 服務站-售後服務專線全省請撥打售後服務專線0800-655-589 提供完善的服務。 禾聯冰箱維修,禾聯洗衣機維修,禾聯電視維修,禾聯冷氣維修,維修禾聯冰箱/ 維修禾聯 ... 於 heran.customerservice.com.tw -

#22.禾聯服務站-台灣各區家電維修

禾聯 服務站台灣各區提供家電維修冷氣、洗衣機、液晶電視、除濕機、冰箱等家電維修服務。 於 www.heran-web.com -

#23.屏東禾聯服務站

中央空調散熱外機保養。 電視系列:液晶電視、電漿電視、平面電視維修、電腦螢幕維修。 冰箱系列:冰箱、冷藏、冷凍、商業冰櫃維修。 洗衣機系列:洗衣機、變頻、滾筒維修 ... 於 address.heran.i-service.tw -

#24.簡單原則安心吃 - 第 62 頁 - Google 圖書結果

地點:嘉義市忠孝路 539 號「國立中興大學農產品檢測暨驗證中心」驗證通過, ... 竹山農會展示中心古墟市集$大中興大學衣※ ↔大該途會公丁薨*系梁**忠-明南路地下道多。 於 books.google.com.tw -

#25.KYMCO 光陽機車官網|全新車款任您挑選

光陽機車以先進的技術、創新的思維,提供獨特出眾的產品,滿足顧客的全面需求。KYMCO外銷超過100個國家,獲得海內外消費者一致好評,是全球知名專業機車大廠。 於 www.kymco.com.tw -

#26.全國電子

全國電子線上購物提供大小家電、廚房家電、生活百貨、電腦筆電資訊、3C數位等商品,網路購買也享有商品優惠及安心保固服務,24H線上買,一應俱全都在全國電子。 於 ec.elifemall.com.tw -

#27.禾聯展示中心. 新竹服務站

新竹禾聯服務站提供家電維修禾聯、奇異、冷氣、洗衣機、液晶電視、乾衣機、除濕 ... HERAN 禾聯│SOWA 首華全台灣家電維修服務中心秉持「專業、真誠、 ... 於 ago.universitedusens.fr -

#28.經部展示全球穿透率最高透明螢幕超越韓廠逾兩倍 - CTIMES

經濟部技術處今(19)日在2023年Touch Taiwan科專成果主題館中,展示23項智慧顯示創新科技!其中,全球首創的「高透明顯示系統」,穿透率達85%以上, ... 於 www.ctimes.com.tw -

#29.HERAN禾聯服務站| 全台家電維修站據點

11.用3~5年後,如要清洗內部,可洽經銷商服務。 如有任何問題與疑問歡迎電洽維修服務中心. 維修服務受理專線:0800(統一受理) ... 於 www.home-service.com.tw -

#30.中國金融腐败揭秘 - 第 112 頁 - Google 圖書結果

作橫穿三埠的潭江中心的一個小島上,找到兩座有紀念碑意義的連體建築。 ... 人們才意識到,原來展示著開平現代氣概的豪華建築並非歸屬分明的國有資產。 於 books.google.com.tw -

#31.Heran電視維修的價格推薦- 2023年4月| 比價比個夠BigGo

【HERAN 禾聯65吋液晶電視特惠不要錯過囉~】 新機展示機種4K液晶電視破裂維修(43吋~65吋) ... 普羅維修中心☆新北/高雄禾聯HERAN 液晶電視HD-434KC1 五燈珠LED 燈條. 於 biggo.com.tw -

#32.世界電影雜誌: 1996年八月號 332期 - 第 172 頁 - Google 圖書結果

... ( 02 ) 5997779 光華展示中心文山區活泉士林區龍群士林區岭巷內湖區永大松山區威 ... 順中壢冠誠中壢亦訊新竹德豐新竹達亞新竹百碩羅東尚華宜蘭任錄花蓮西屯區正聯( ... 於 books.google.com.tw -

#33.I-ZONE 為高科技產業注入創研能量建構新創 - 經濟日報

... 相關領域裡一個能與產業界溝通交流的平台、展示並宣傳各新創團隊所研發的技術,期. ... 超前部署禾聯空調提前達成2025年新一級能效標準友善地球 ... 於 money.udn.com -

#34.Hvc 23e1 - 2023

Vinny 認為整體來說,禾聯吸塵器HVC-23E1 功效蠻夠的,除了除塵還可以除 ... HERAN禾聯無線輕巧手持/直立旋風吸塵器HVC-23E1 Yahoo奇摩購物中心1% 6 ... 於 kiss-off.fun -

#35.HERAN 禾聯服務站,家電維修站,首華全台灣修理據點

HERAN 禾聯│SOWA 首華全台灣家電維修服務中心秉持「專業、真誠、熱情」的理念為大家服務,提供簡易生活家電故障排除的小技巧和到府家電維修服務,針對各項生活家電, ... 於 www.i-heran.com.tw -

#36.禾聯 - 特力屋

挑選禾聯品牌家電就到特力屋,冷暖空調、風扇、洗衣機…等,各種生活家電,線上購物24小時不打烊,隨時下單超方便。 於 www.trplus.com.tw -

#37.HERAN禾聯大家電 - 生活工場

HERAN禾聯大家電. 共22 件商品. *HERAN禾聯100L雙門電冰箱HRE-B1013. NT$7690 NT$9790. 加入最愛. 加入購物車. *HERAN禾聯10-12坪R32防沼氣變頻一級冷暖分離式 ... 於 ec.workinghouse.com.tw -

#38.超大懶骨頭- 2023 - crime.pw

HERAN 禾聯HERAN 禾聯. Oral-B 歐樂B Oral-B 歐樂B Cuisinart ... 高雄市水情中心東勢民宿宜蘭海洋博物館Rooms in san francisco.國小智力測驗秀林景點Genome 中文每個 ... 於 crime.pw -

#39.大學甄選入學實施成果之研究(第二期) - 第 4 頁 - Google 圖書結果

... 學生適′【生發展示口大學自主選才的精神'此即是前述所謂「四適」精神的展現。 ... 1992 年大學入學考試中心'正式向教育部建議'且獲教育部同意於 1994 年先行試辦 o ... 於 books.google.com.tw -

#40.COCORO Life 可購樂

【SHARP 夏普】55吋顯示器4T-C55DJ1T送禾聯14吋DC扇. $29,900. 優惠價:$20,900. 【SHARP 夏普】雙氣流智慧吹風機IB-WX1T-W 贈大同蒸氣烘焙烤箱. $9,990. 優惠價:$7,990. 於 www.cocorolife.tw -

#41.嘉儀電暖器使用方法- 2023

爬文做功課後覺得電膜式的有符合我的需求,目前有看到嘉儀跟禾聯有出這種 ... 及健康暖房需求,提供多元冬暖商品,消費者可於嘉儀展示中心及部分百貨 ... 於 careen.space -

#42.上立汽車文心展示中心- 2023

美聯社會員. 王者亞瑟. 黒髪ロング美少女. 五分山登山步道21 公里. Qrcode 掃描器app. 籃球5 分. 台中過動症 ... 於 actually.pw -

#43.服務據點- 禾聯家電

桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號; 0800-667-999; 03-327-5407. 查看地圖 · 南港服務站. 台北市南港區成功路一段22號; 02-6617-7860. 於 heran.raiseup-demo.com -

#44.2023 竹北音樂教室 - hellnodes.com

伊布音樂小學院竹北教室/ 美國Music Together 新竹竹北授權中心, 新竹縣竹北市. 3,895 likes31 talking about this 1,120 ... 禾聯承燕企業有限公司台灣個資法傅艺伟. 於 hellnodes.com -

#45.2016-2017小學選校一本通 - 第 194 頁 - Google 圖書結果

... 課後提供多元活動;推行全方位學習;透過電子媒介在課堂上即時展示學習成果。 ... 遊戲室、視藝室、英語室、普通話室、音樂室、學生活動室、靜修中心、遊樂場等。 於 books.google.com.tw -

#46.銷售據點– 禾聯家電

泓佳. 台北市北投區西安街一段281巷4號 ; 立昌. 台北市內湖區文德路210巷30弄31號一樓 ; 京都. 台北市南港區忠孝東路7段615號 ; 立發. 台北市信義區松德路11號 ; 輝懋. 台北市 ... 於 www.heran.com.tw -

#47.禾聯門市. 禾聯碩股份有限公司 - Youssim

禾聯 門市. 急搜尋禾聯家電維修、 禾聯冰箱維修、 禾聯冷氣維修、 禾聯洗衣機維修、 禾聯液晶電視維修、 禾聯服務站、 禾聯維修站、 禾聯維修中心、 禾 ... 於 kot.youssim.fr -

#48.2017-2018小學選校一本通 - 第 229 頁 - Google 圖書結果

... 課後提供多元活動;推行全方位學習;透過電子媒介在課堂上即時展示學習成果。 ... 遊戲室、視藝室、英語室、普通話室、音樂室、學生活動室、靜修中心、遊樂場等。 於 books.google.com.tw