秋天 黑色食物的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦孔繁祥寫的 老中醫教你認識體質食補養生 和賴鎮源的 3分鐘自診自療穴位圖解全書都 可以從中找到所需的評價。

另外網站冬天補腎必吃黑色食物女中醫私房小錦囊 - 理財寶也說明:補腎火的方劑則為桂附八味丸,或稱八味地黃丸。 在飲食調理上,黑色食物多有滋腎作用,. 所以在冬天適度食用黑芝麻、黑米、黑豆、黑木耳、.

這兩本書分別來自康鑑文化 和活泉所出版 。

國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 李文環所指導 蔡珮緹的 臺灣薑母鴨及其產業之研究 (2014),提出秋天 黑色食物關鍵因素是什麼,來自於食補、藥膳、文化中介者、飲食文化、文化產業。

最後網站轉涼了!入秋適合吃的9 種好食材,一張表帶你看 - 經理人則補充:黑芝麻具有補肝腎、潤五臟、有益氣力的作用,還能安定神經,也可幫助腸胃消化,含有卵磷脂等特殊的營養素,是活化腦細胞和降膽固醇的重要成分;且黑色食物 ...

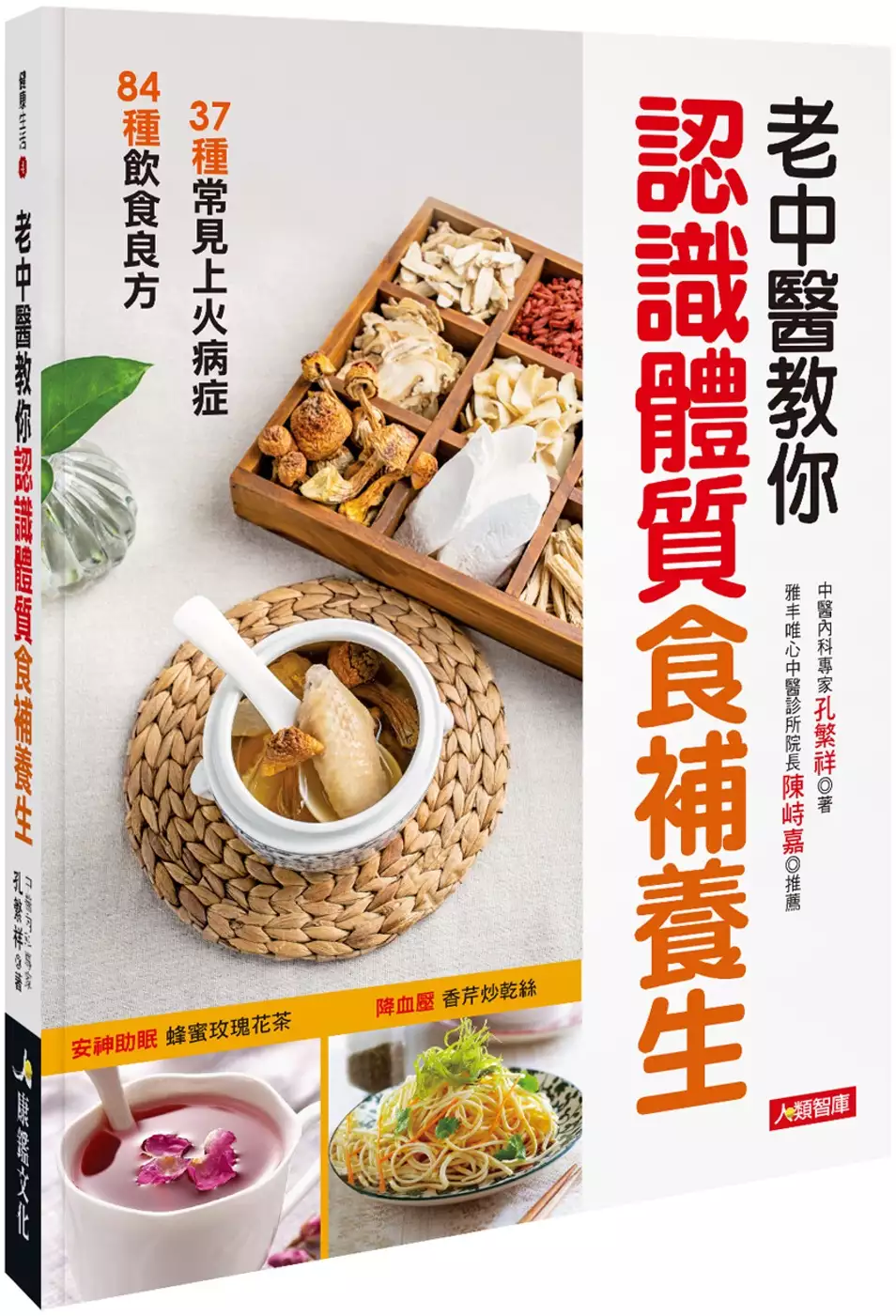

老中醫教你認識體質食補養生

為了解決秋天 黑色食物 的問題,作者孔繁祥 這樣論述:

上火是百病之源,避免上火,即是養生王道 本書詳述37種上火症狀與疾病,為您提供84種對症飲食良方 本書分為兩篇,上篇講「怎麼吃才能不上火」,告訴讀者要根據體質和季節選擇飲食;下篇從五臟的角度出發,告訴讀者「上火了該怎麼吃」。全書緊扣不上火的科學飲食方法,教讀者如何透過膳食獲得健康,享受清涼、不上火的幸福生活。 ●順應自然 自然界的季節變換、風寒暑濕燥火,都會影響人體健康,一旦打破陰陽平衡,疾病便伺機而生。唯有順應自然,適時、適度地養護調攝,才能常保健康、長壽。 ●形神兼養 調飲食、節勞逸、慎起居、避寒暑、勤鍛鍊以「養形」;保持安定清淨、不貪欲妄想、不耗神傷

正,做到精神愉快、心情舒暢以「養神」,形神兼養才能促進臟腑暢旺。 ●濡養陰津 人之所以會「上火」,是由於陰津缺乏,進而煎熬真陰所致。人因陰虛而發病,因陰絕而死亡。因此,善用中醫養生智慧,生津養陰,「保火」、「袪火」,便能盡享天年。

秋天 黑色食物進入發燒排行的影片

#從心開始 #心靈雞湯 #正念思考

#謙卑與懺悔

#活在當下

#吃飯走路都是修行

❤優格新吃法-芝麻醬優格↘ http://bit.ly/2XhGDWx

❤陳月卿的一點點哲學↘ http://bit.ly/2YVfPeV

影片來源:輔大新浪潮運動

===健康4.0直播===

立冬進補 | 冬令吃對黑色食物溫補不上火↘http://bit.ly/2NUgatV

秋燥潤肺 | 一起優雅養生過秋天↘ http://bit.ly/2riIoqx

||陳月卿||

FaceBook:www.facebook.com/chenyueching

痞客邦 Blog:vitagrace.pixnet.net/blog

===訂閱YouTube+開啟小鈴鐺===

㊙首先【訂閱】YouTube「陳月卿養生達人」↘http://bit.ly/2InjVZe

㊙點按已訂閱旁的【小鈴鐺🔔】,即可接收所有新影片通知

臺灣薑母鴨及其產業之研究

為了解決秋天 黑色食物 的問題,作者蔡珮緹 這樣論述:

當代,「薑母鴨」三個字可說已是臺灣人冬令進補的代名詞,然而究查歷史文獻卻鮮少出現,倒是「龍眼米糕」、「八珍燉雞」、「當歸羊肉」等才是傳統冬令進補的飲食。事實上,1968年《經濟日報》中才首次報導薑母鴨,迄今不過半世紀,薑母鴨專賣店已遍布全臺並跨足海外市場的食補產業。何以如此?這是筆者試圖要探討的核心議題。 為了釐清薑母鴨從文化而產業的轉變樣貌,本研究從下列六點來探討:(一)薑母鴨在傳統飲食文化中的定位。(二)薑母鴨飲食文化商品化契機,以及成功產業化的特質。(三)薑母鴨產業化過程中的飲食文化中介者。(四)當代薑母鴨產業現況。(五)薑母鴨產業的困境與突破。(六)傳統薑母鴨飲食文化與現代薑母

鴨產業文化的反饋與滲透。綜合上述研究,本文獲得二項成果。首先,薑母鴨飲食文化得以產業化,除了業者緊扣臺灣人食補文化的產業塑造之外,產業拓展的時機正好是臺灣社會轉型、外食人口倍增的階段,業者在既有食補文化底蘊上,研發了加入中藥材的薑母鴨,創發不同於以往的食補經驗,使得薑母鴨走向藥膳化,再經由文化中介者的推動與鼓勵而逐漸擴大產業效應。天時、地利及人和的時空背景,藥膳薑母鴨取代了傳統的食補薑母鴨。其次,薑母鴨產業現況,除了連鎖店遍佈全臺灣之外,超商、量販業者也提供了更多元且人性化的販售方式。1993年起臺灣薑母鴨業者更前進中國拓展分店,有趣的是,臺灣與中國雖然同屬華人圈,薑母鴨卻在兩地發展出不同的消

費文化。臺式薑母鴨明顯緊緊依附著傳統食補文化,在中國,薑母鴨僅僅被當作火鍋來食用;在論述上,臺灣業者往往強調薑母鴨是「中國」古代帝王的食補飲食,然而在中國人的眼中,薑母鴨來自「臺灣」。整體而言,薑母鴨產業在臺灣飲食文化中不僅改變以往薑母鴨的食補經驗與方式,進而建構一個屬於臺灣人的共同新記憶,更扮演著延續臺灣食補文化的要角。因此,從薑母鴨產業化的過程與現況分析來看,文化的力量是產業形塑的重要發展要素,而當產業蓬勃之時也能賦予產業新文化。總之,文化與產業是一種互為再生產的過程。

3分鐘自診自療穴位圖解全書

為了解決秋天 黑色食物 的問題,作者賴鎮源 這樣論述:

面診3步驟,找準病根百病消 觀形 + 察神 + 望色 = 對症調養病自除 你知道嗎,五臟六腑的健康與否其實都顯現於外貌! 解讀《黃帝內經》+《望診遵經》面診之密 望面識病立即上手,見微知著搶得「治未病」先機。 ∝∝∝∝∝∝不求醫的自診自療圖解全書∝∝∝∝∝∝ 自我面診 × 穴位養生 3分鐘3步驟立即判斷病因,隨時隨地指壓穴位對症自療。 輕鬆簡單自我面診,馬上尋得關鍵病根。 ║望診養生8步驟,大疾小痛百病消║ 望診1 自我檢視:觀察頭面五官徵兆,透視臟腑發病異狀。 望診2 找準病根:追溯發病源頭,一把拉除病根。 望診3 面部臨床表現:圖解面部警示,潛藏病灶無處遁逃。

望診4 診斷流程圖:診斷說明過程化,輕鬆找出對應病症。 養生1 對症調養:依其發病特色,做對正確調治。 養生2 祛病穴位:調治發病不適症,按對穴位病自消。 養生3 取穴技巧:圖說人體穴點,尋穴不發愁。 養生4 自我按摩:傳授穴位按摩重點,圖文對照,指壓到位。 ║3大面診精要,透視臟腑健康║ 面診1 圖解面部臟腑分屬,一眼看出發病根源。 面診2 精確描述面部反射區,求救信號不偏位。 面診3 病色、冒痘、長異痣,即時掌握初發病芽。 ║獨家贈品:全彩面部臟腑分屬自我檢測拉頁║ STEP1針對臉部異狀,尋找出現異狀的臟腑所屬區域。 STEP2對照臉

部臟腑所屬區域之診斷,追溯初發病位。 STEP3結合本書治療穴位與調補原則,一次拔除病根。 ║金、木、水、火、土,你是哪一種人?║ ▌金形人──面方,頭小,肩背腹小 外在身心調養 平時宜經常運動、鍛鍊體能以提高免疫力,環境應保持通風,使空氣清新,以預防呼吸系統的疾病。而秋天出生者,其肌膚易乾燥、肺燥咳嗽明顯,故平時應多喝水,保持體內水分充足。由於悲屬金,與肺同源,若情緒過度悲傷就會損傷肺氣,因此常保心情愉快是保養肺臟的天然方法。 內在飲食調補 根據五行養肺原則,飲食以清肺潤肺、生津增液的白色食物最好,如百合、梨、蘋果、銀耳、山藥、白蘿蔔、豆腐、無花果、雞肉、鰱魚

等。不僅能促進新陳代謝,增加腸胃蠕動,還可美化肌膚,使其彈性有光澤。 ▌木形人──頭小、臉型長、五官修長 外在身心調養 由於木形人的性格較內向,容易心情抑鬱,故應讓自己隨時保有樂觀豁達的心態,避免過怒、憂愁,以免損害肝的疏通功能。此外,應有正常的生活作息,並保持心情平和、思想開闊,多多參加社交活動,以維持輕鬆、開朗的心境。而在名利上,也不應計較得失,要懂得知足常樂。 內在飲食調補 盡量食用舒肝理氣的食物,如蘿蔔、胡蘿蔔、白菜、大蒜、菊花茶、柳丁、木瓜、橘皮、韭菜、山楂、豬腳等,而寒涼、油膩、黏滯的食物則應盡量少吃。 ▌水形人──頭大,五官圓而飽滿 外在身心調養

腎陽不足的水形人會經常出現驚恐或悲傷等負面情緒,故多聽節奏輕快、爽朗的音樂能調節情緒,並擴大交友圈,盡量接觸人群來排解苦悶、暢達心胸;此外,亦可養成運動習慣,如球類或跑步都是不錯的選擇,可達到生陽去陰的功效。另外,由於季節適應能力不佳,故冬季要避寒就溫,春夏以補陽氣為主,以提升冬季的耐寒能力。 內在飲食調補 根據五行養腎原則,以黑色食物為佳,如黑豆、黑芝麻、黑棗、香菇、烏梅、桂圓、生薑。而壯陽食物如羊肉、雞肉等應多食用,可幫助腎、膀胱的代謝正常,使多餘水分不會存積體內而造成水腫。 ▌火形人──膚紅、頭小、五官尖 外在身心調養 體質偏心陰虛的火形人,因火擾心神之故,容易

出現性情急躁,心煩易怒的情形,故應充實內在,養成冷靜、沉著的習慣。由於體質陰虛,故討厭暑熱喜歡寒冷,建議春夏季可至山區、海邊旅遊避暑,放鬆容易煩怒的情緒。 內在飲食調補 根據五行養心原則,以赤色食物最可保陰潛陽,且應以清淡為主,如糯米、芝麻、乳品、豆腐、魚、蜂蜜、蔬菜水果等皆是,唯辛辣燥烈之品應少吃。 ▌土形人──頭大、面圓、肌肉厚實 外在身心調養 生活作息應有規律,並保持情緒穩定;進食不宜過飽,亦不能讓自己過於飢餓以免損傷消化系統的運作。 內在飲食調補 土形人應多吃如白蘿蔔、高麗菜、洋蔥、扁豆、紫菜、白果、薏苡仁、紅棗、山藥、糯米、牛肉、紅豆等健脾利濕的食物。而

肥甘厚味、飲料與酒類之品應少食,且每餐食量要控制,不宜過飽。

秋天 黑色食物的網路口碑排行榜

-

#1.中醫教你秋天養生三祕訣 - 天下雜誌

張家蓓也推薦,白色食物補脾入肺經,這時節可吃白木耳、山藥、百合、蓮子等食物。 另外可多吃五穀雜糧、富含膠質的食物,例如上述的白木耳、山藥,以及黑 ... 於 www.cw.com.tw -

#2.秋天秋滋味!用秋天特產健脾養腎,保養心血管!

用秋天特產健脾養腎,保養心血管! ... 《40位中西醫嚴選健康食物》建議,每吃6個栗子等於攝取了¼碗飯的醣分, ... 8種超優黑色食物(希望之聲合成). 於 m.soundofhope.org -

#3.冬天補腎必吃黑色食物女中醫私房小錦囊 - 理財寶

補腎火的方劑則為桂附八味丸,或稱八味地黃丸。 在飲食調理上,黑色食物多有滋腎作用,. 所以在冬天適度食用黑芝麻、黑米、黑豆、黑木耳、. 於 www.cmoney.tw -

#4.轉涼了!入秋適合吃的9 種好食材,一張表帶你看 - 經理人

黑芝麻具有補肝腎、潤五臟、有益氣力的作用,還能安定神經,也可幫助腸胃消化,含有卵磷脂等特殊的營養素,是活化腦細胞和降膽固醇的重要成分;且黑色食物 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#5.四季養生@ 不浪費的奢華

春養肝、夏養心、長夏養脾、秋養肺、冬養腎“春天養生,夏天養長,秋天養收,冬天養藏” ... 而秋天則用「白色」食物養肺,冬天則用「黑色」食物來養腎。 於 jessiemimi.pixnet.net -

#6.屏科大追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2年訊號消失 - HiNet生活誌

(中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電)屏東科技大學追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2 ... 林惠珊說,今年秋天調查的黑鳶數量有635隻,冬天有730隻,增加的數量有 ... 於 times.hinet.net -

#7.秋天皮肤干燥可喝芝麻粥 - 美食天下

导语:进入秋季,人体皮肤易干燥,而芝麻有滋润皮肤的特点。不光是秋天,芝麻四季都可以食用。立秋后,很多人开始皮肤干燥,吃点什么好呢?试试黑芝麻 ... 於 www.meishichina.com -

#8.Pngtree: PNG圖片素材-背景圖庫和向量圖案免費下載

Pngtree提供免費的PNG圖片素材,背景圖庫和向量圖案下載。 數百萬高品質的免費PNG,PSD,AI和EPS文件可供選擇。 於 zh.pngtree.com -

#9.中醫話你知秋季養生吃什麼

秋天 ,是萬物成熟,氣候逐漸從熱轉寒的季節。 ... 「深秋」宜多吃黑色食品 ... 需要注意:從中醫角度來說,寒氣通於腎,腎主黑色,因此由秋天逐漸進入冬天的過渡期,如 ... 於 app.grwth.hk -

#10.五色蔬果自然養生法(暢銷版) - momo購物網

秋天 時候多食白色食物,可以養肺; 冬天時候多食黑色食物,可以養腎。 五行五色多蔬果, 以天然、無副作用的進食方式, 讓你的身體與環境達到一個最 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#11.有了白癜风在秋季饮食要做到这些 - 知乎专栏

秋天 是庄稼成熟的季节,也是农民伯伯最喜爱的季节。 ... 黑色素是我们身体不可缺少的一种营养物质,其中黑色食物中的黑色素营养价值很高,它的功效是 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#12.秋天看「顏色」吃飯!吃對才有用...睡不著來點紅色食物

秋天 要怎麼吃的養生?找到你需要補充的「顏色」就對了!季節更迭往往造成身體上的不適應,尤其從夏天跨到秋天,氣溫變化明顯,使得呼吸道疾病發生機率 ... 於 drwenya23584858.pixnet.net -

#13.秋後主攻進補多吃黑色食物

女性如何來養血呢?首先要多吃一些含鐵量高的食品,紅色瘦肉、肝、動物血、木耳、麻醬等食物中含鐵量都比較豐富,而且也容易吸收。中醫認為,「黑色入血」 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#14.秋天男人補腎吃什麼好4種補腎的食物推薦- 美食專區 - 歐巴風

黑色食物 :凡是黑顏色的食物都具有補腎的功能,大家平時可以吃點黑芝麻、黑豆、黑木耳等,凡是黑色的食物都跟腎有關係。黑豆含有很多維生素E,維生素E是 ... 於 www.oubafeng.com -

#15.秋天「養生」就吃這5樣食物!除了能潤燥潤肺、增加食慾

說到秋天就不能不順帶提起討人厭的「秋燥」!所謂秋燥就是每當秋意來襲、天氣轉涼時會引發的身體燥熱症狀!像是口乾舌燥、皮膚乾癢、乾咳、便秘及過敏 ... 於 www.bella.tw -

#16.黑木耳!營養師教3種「黑色食物」吃法暖身又強身 - 奇摩新聞

以中醫觀點,冬季是補腎好時機,適合多吃「黑色食物」,如黑芝麻、黑木耳、 ... 補心、秋天補肺、冬天補腎;冬季是補腎好時機,至於「腎」該怎麼補? 於 tw.news.yahoo.com -

#17.黑色食物節氣養生秋天- 康健雜誌

農民曆的節氣以白露(國曆9月7~9日左右)做為典型的秋天氣候:氣溫下降速度快, ... 日常垂手可得的黑色食物,營養價值與其售價常呈反比,食用得宜,對身體健康有超值 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#18.立秋之後,有錢沒錢,都別忘吃這「三黑」,養胃降燥 - 今天頭條

立秋過後就算正式入秋了,立秋也是秋天的第一個節氣,但初秋的氣候依然 ... 初秋時節在飲食上還是以清淡為主,少吃過於油膩的食物,多吃一些溫補滋潤 ... 於 twgreatdaily.com -

#19.當移工走進菜市場02》今天做菜不工作! Tiny、Risca - 上下游

然而印尼人吃飯重口味、嗜辣,來台灣之後,是否習慣當地的飲食文化?Risca 想了想,唯一讓她不適應的只有臭豆腐。 或許作為廠工,休假固定,在食物上有更 ... 於 www.newsmarket.com.tw -

#20.天氣轉涼,秋天該如何養生?飲食簡單調整,保養呼吸系統!

當令食物,如梨子、銀耳、芝麻、蜂蜜等可滋養肺部,生冷食物與瓜果類則應少吃。 適當得使用辛香料,如蔥、辣椒、薑、蒜等,可溫陽散寒、避免風寒,但 ... 於 today.line.me -

#21.永昌秋天吃什么好?_的作用

深秋时节餐桌上还应该多些黑色食物,因为“冷”是此时另外一个明显的气候特点,而黑米、黑木耳、黑枣、黑芝麻、黑豆等“黑色食物”具有较强的抗氧化作用, ... 於 www.sohu.com -

#22.今周刊- 秋季養肺這樣做感冒不上身

《黃帝內經》提到,肺屬「嬌臟」,易受秋天肅殺之氣而傷及肺氣,導致冬天常常生病。 中醫師建議可多吃補氣食物,搭配規律運動、早睡早起, ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#23.男人秋天吃這4類食物最補腎 - 人民网健康

黑色食物 :凡是黑顏色的食物都具有補腎的功能,大家平時可以吃點黑芝麻、黑豆、黑木耳等,凡是黑色的食物都跟腎有關系。黑豆含有很多維生素E,維生素E是 ... 於 shipin.people.com.cn -

#24.吃對點心變年輕:四季食材這樣吃! - 女人迷

春天養肝多吃綠色食物 · 夏天養心多吃紅色食物 · 秋天養肺多吃白色食物 · 冬天養腎多吃黑色食物. 於 womany.net -

#25.春季養腎補腎多吃黑色食物 - 爵士範

中醫認為“五色食物補五臟”:紅色入心,青色入肝、黃色入脾,白色入肺,黑色入腎。黑色食物一般都含有豐富的微量元素和維生素,能養腎補腎益腎氣。 於 www.jueshifan.com -

#26.收藏!秋天吃這10種黑色食物最補腎 - 壹讀

收藏!秋天吃這10種黑色食物最補腎. 2015/10/11 來源:深圳之窗. 1.黑米. 黑米的麩殼裡有相當高含量的維生素E,維生素E能促進免疫系統的功能,保護細胞免受自由基的 ... 於 read01.com -

#27.秋天調理男人腎虛的方法_知識 - 壯陽藥推薦

... 泉穴,可益精補腎,舒肝明目,清心寧神,可促進睡眠,強身健體,防止早衰,對治療腎虛十分有效。 秋天男人補腎的食物黑色食物:凡是黑顏色的食物都具有補腎的功能 ... 於 www.vietp.com -

#28.秋天易掉髮~養髮先養生,八優養生法健腦護髮 - Moodsky

中醫師指出,秋天氣候乾燥,容易使毛囊萎縮,如同「秋天落葉」一樣, ... 另外,秋天可多吃「黑色食物」,如:黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米 ... 於 moodsky2018.pixnet.net -

#29.秋天要多吃黑色食物,這兩樣食材一起煮,營養全面還降秋燥

而且秋天吃點黑色食物對我們也有好處,所以二姐就給家人用黑豆和秋梨做了一個黑豆秋梨水,這樣吃著對我們還有好處。而且再放上一點冰糖一起熬煮,會 ... 於 ppfocus.com -

#30.這3種黑色食物最滋補,秋天男人要多吃,在廚房就能找到

這3種黑色食物最滋補,秋天男人要多吃,在廚房就能找到. 2018-08-11 由 西瓜杯子和夏天 發表于健康. 【點擊右上角關注小編】. 常常聽說女人要保養自己,但是男人也同樣 ... 於 kknews.cc -

#31.秋天吃這7種最養生食物‼推薦5款秋季養生粥,滋養身體 - 生活 ...

白葡萄有潤肺功效,適合咳嗽、呼吸系統不好的人吃。綠葡萄則偏重清熱解毒。紫葡萄富含花青素,可以美容抗衰老。黑葡萄滋陰養腎的功效更為 ... 於 lifebox.blog -

#32.秋天男人補腎吃什麼好4種補腎的食物推薦- 美食 - 男士髮型

黑色食物 :凡是黑顏色的食物都具有補腎的功能,大家平時可以吃點黑芝麻、黑豆、黑木耳等,凡是黑色的食物都跟腎有關係。黑豆含有很多維生素E,維生素E是認 ... 於 www.meixingnan.com -

#33.秋天補腎多吃“黑五類” @ 分享健康

中醫學把不同顏色的食物或藥物歸屬於人體的五臟:紅色入心,青色入肝、黃色入脾,白色入肺,黑色入腎。所以,生活中根據顏色選擇飲食,是種簡單易行的方法。而黑色食物 ... 於 x0z7x0z79592.pixnet.net -

#34.癱瘓 - 香港經濟日報hket.com

【香港迪士尼】小狐狸「玲娜貝兒」將於秋天登香港迪士尼上海開售曾引6千人冒1℃天氣排隊 ... 以及解說製作步驟,但是我們不能忽視河豚所含的毒素所構成的食物安全風險。 於 service.hket.com -

#35.秋天补肾多吃“黑五类” - 秋季养生 - 中医宝典

中医学把不同颜色的食物或药物归属于人体的五脏:红色入心,青色入肝、黄色入脾,白色入肺,黑色入肾。所以,生活中根据颜色选择饮食,是种简单易行的方法。 於 zhongyibaodian.com -

#36.10種好食物秋季請上桌 - 啟新診所

粗糧主要包括玉米、小米、蕎麥、燕麥、核桃、紅豆、黑芝麻、玉米、花生、地瓜、糙米等。 項目符號 吃「蜂蜜」防秋燥養肺. 秋天食用蜂蜜能促進消化、潤肺養肺,防秋燥對 ... 於 www.ch.com.tw -

#37.秋天易掉髮~養髮先養生,八優養生法健腦護髮 - 部落格

另外,秋天可多吃「黑色食物」,如:黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、黑糯米等,防止白髮。另外,含鐵及可「補血」的龍眼乾、紅棗(或黑棗)、深色葡萄( ... 於 fgblog.fashionguide.com.tw -

#38.抗燥熱、增免疫!秋季養生重「潤肺」 - 嬰兒與母親

秋天 的燥熱之氣易傷肺,食用白色食物(如:銀耳、百合、白蘿蔔)來養肺,是 ... 冬天是補腎的最佳季節,順應天時補充黑色食物(如:黑豆、黑芝麻、黑 ... 於 www.mababy.com -

#39.秋天想要清肺補腎要吃什麼食物 - 全知網

如果想要在秋天既清肺又補腎的話,應該吃什麼食物呢? ... 黑色食物:凡是黑顏色的食物都具有補腎的功能,大家平時可以吃點黑芝麻、黑豆、黑木耳等, ... 於 www.allknow.cc -

#40.秋冬就要走黑X白飲食風!排水力、代謝力一次提升

現在已經正式進入秋天了,緊接而來的就是冷颼颼的冬天,趁這個階段養肺、 ... 而黑色入腎,冬天也適合多吃黑色食物,例如黑豆、黑芝麻、黑木耳、可可 ... 於 sara531.pixnet.net -

#41.秋天補腎黑芝麻性價比最高 - 密愛女人的部落格

雖說大家向往皮膚越白越好,但營養學家卻推薦,吃的食物越黑越健康。對于黑色食物的好處,很多人可能并不清楚。湖北省中醫院腎病內科主任王小琴介紹,祖國的傳統中醫學 ... 於 nvren.pixnet.net -

#42.秋天白、冬天黑、春天綠、夏天紅...跟著醫師這樣吃,提高免疫力

秋季對應的臟腑屬「肺」、味「辛」、色「白」,氣管不好的人,此時容易咽乾不適,宜多攝取含水分、平潤的食物,如梨、百合、玉竹、荸薺,或是帶有 ... 於 health.businessweekly.com.tw -

#43.秋后,这3种黑色食材是绝配,一周吃几次,舒服过秋天 - Toutiao

秋天 气温转凉,此时气候也较为干燥,长期处在这种气候之下,人体也会不自觉地烦躁不安,除了自身体调节,饮食上也应当多吃一些清心润燥的食物来缓解, ... 於 open.toutiao.com -

#44.秋天来了,多吃以下四种食物,补血益气,滋养补肾,功效翻倍

秋天 来了,多吃以下四种食物,补血益气,滋养补肾,功效翻倍 ... 深秋,女人若不差钱,可选择这3种黑色食物,经常吃气色好显年轻. 於 sa.sogou.com -

#45.白色的食物

... 用「紅色」的食物來代表可溫熱體內的血氣;調整脾胃的顏色,則以「黃色」食物為主;秋天是以「白色」食物來調理肺部;至於冬天是以「黑色」食物來豐富體內的水分。 於 neptuner.666forum.com -

#46.秋天進補想補腎延壽,吃這10種「黑色食物」就 ... - Cook1Cook

黑米黑米的麩殼裡有相當高含量的維生素E,維生素E能促進免疫系統的功能,保護細胞免受自由基的損傷。 黑豆黑豆富含對人體有益的氨基酸、不飽和脂肪酸及鈣、磷等多種 ... 於 cook1cook.com -

#47.小雪後食補必吃黑黑豆抗老正夯 - 華人健康網

進入小雪後,氣溫逐漸下降。在小雪節氣來臨後,建議經常吃點黑色食物,黑色食物不但營養豐富,而且在抗衰老、防癌等方面發揮重要的作用。 於 www.top1health.com -

#48.冬天宜多吃6種黑色食物!中醫師推介湯療健脾補腎利水

大家才剛剛覺得有秋意,原來一轉眼已經是立冬了,代表著正式踏入冬季的第一個節氣。今年的立冬比較特別,氣溫馬上下降,終於有一點冬天的感覺。從秋天 ... 於 www.healthyd.com -

#49.秋天是食補黃金期日中醫教你這樣補 - 新唐人電視台

2.鮮奶、蛋、鹽拌勻,入鍋炒至半熟,放入酪梨稍拌即起鍋,灑黑橄欖碎。 秋分適合食物:柚子、梨。 柚子味酸、性寒,對體質燥熱者具有化痰潤肺、促進腸胃 ... 於 www.ntdtv.com -

#50.深秋至冬宜多吃黑色食物,曾上存黑色食品!

深秋至冬宜多吃黑色食物,曾上存黑色食品1、黑豆。 ... 黑木耳是天然的抗凝劑,能阻止膽固醇在血管上沉積和凝結,被人們稱為“食品中 ... 秋天養生17). 於 newveggie29.pixnet.net -

#51.秋天“多吃3白,少吃1黑”,养胃润肺防秋燥 - 北美海客生活网

随着季节的变化,我们的身体也会有明显的感知。而此时,我们对吃的食物也应该做出一些适当的调整,以此来适应我们的身体。 於 americachineselife.com -

#52.秋冬吃這些,照顧身體過好冬! - 凱熙的好食生活

秋天 是身體容易發炎跟疲憊的季節,如果能適當攝取白色食物,可以幫助我們 ... 跟精氣有關的是黑色食物,像是黑芝麻、黑木耳、海帶,這些食物都是補充 ... 於 catherine3142.pixnet.net -

#53.“秋吃白,冬吃黑”,秋天“多吃3白,少吃1黑”,養胃潤肺防秋燥

隨著季節的變化,我們的身體也會有明顯的感知。而此時,我們對吃的食物也應該做出一些適當的調整,以此來適應我們的身體。 “秋吃白,冬吃黑”,秋天“多 ... 於 twlife.cc -

#54.秋天來了,飲食上謹記:多“三黑”,少“三白”!身體更健康

不同季節應該選擇不同的合適的食物,這對我們的身體都是很重要的,那麼秋天我們應該吃什麼食物呢?其實大家可以試試三黑,比如黑米,黑木耳等等,這都是含有很多的營養 ... 於 toments.com -

#55.吃黑色食物好處多,黑豆全身是寶,4種美味食物家家用得著

根據中醫理論,全年的養生應與季節保持一致,符合“成長中國藏品”的要求。春天是生命,夏天是漫長的,過渡到秋天是一個昇華的時…… 於 www.daytime.cool -

#56.黑木耳!營養師教3種「黑色食物」吃法暖身又強身|健康2.0

營養師許育禎指出,在中醫觀點,進補的時機是以季節時令配合五行來進行,春天補肝、夏天補心、秋天補肺、冬天補腎;冬季是補腎好時機,至於「腎」該怎麼補 ... 於 health.tvbs.com.tw -

#57.秋天養生「潤肺」最重要!中醫師:多吃梨子、秋葵…飲食把握 ...

秋天 腳步近,中醫師表示,秋天因天氣轉涼,容易導致下半身寒冷、上半身燥熱,出現口乾舌燥、皮膚乾癢等秋燥症狀,建議少吃辛辣、烤炸食物,多吃水梨、 ... 於 www.storm.mg -

#58.有關多吃黑色食物更養生的精選大全

2019-01-12 現在,隨着生活節奏的加快,越來越多的人感到壓力增大。腎虛的人也越來越多了。但是你們知道腎虛吃什麼好呢?適合秋天吃的“黑色食物”主要有木耳、黑豆、紫菜、 ... 於 qingsheguan.com -

#59.秋天补肾黑芝麻性价比最高 - 360doc个人图书馆

虽说大家向往皮肤越白越好,但营养学家却推荐,吃的食物越黑越健康。对于黑色食物的好处,很多人可能并不清楚。湖北省中医院肾病内科主任王小琴介绍, ... 於 www.360doc.com -

#60.【秋天大便乾、人亦老護腸養顏飲食推薦】澄品醫師群

1.請問為什麼秋天的排便特別不順,有便便偏乾、偏硬的現象? 2.秋天強化呼吸道功能和幫肌膚保濕,應多吃「滋陰養血潤燥」的食物和藥材,這原則 ... 於 www.chengping.com.tw -

#61.大雪|寒流來襲補腎陽,跟手腳冰冷說掰掰-24節氣飲食

大雪節氣,應該要趁此時養腎,可以選擇黑色食物補腎,幫助身體補充精氣,才不會怕冷。同時天氣變涼,也要注意心血管疾病的發生,適量吃一些辛香料,以及著重頭部、 ... 於 www.seeinherb.com -

#62."黑色食物"相關健康好文,共14篇

提供黑色食物有關的常見日常健康知識、生活智慧等資訊,您我從每天了解更多黑色食物相關健康資訊開始,一起打造美好健康生活!|早安健康|P1. 於 www.edh.tw -

#63.秋天裡,是誰心有餘,而腎不足? | 天天要聞

從中醫的角度講,黑色對應的是腎,因此,秋季補腎要多吃「黑」。 ... 醫學講究的是以色補色,腎臟按照五色屬於黑色,因此黑色的食物對於腎臟的健康都 ... 於 daydaynews.cc -

#64.日本拉麵之寶、法國窮人的解毒藥!如果世上沒有大蒜,會怎樣?

理論上,對於這種做為基層食物的拉麵,即使沒有遊客,生意應該影響不大 ... 秋天進口的大蒜補給上不來,青黃不接,蒜頭的價錢一夕飆漲,嚴重影響民生 ... 於 www.foodnext.net -

#65.秋天進補想補腎延壽,吃這10種「黑色食物」就對 ... - | Love分享

黑豆富含對人體有益的氨基酸、不飽和脂肪酸及鈣、磷等多種微量元素。有排膿拔毒、消腫止痛等功效,並有益於防治高血壓、高血脂、心臟病等疾病。 於 www.ezvivi2.com -

#66.秋天,这款“黑色食物”要多吃,营养美味好存储 - 腾讯网

秋天 ,这款"黑色食物"要多吃,营养美味好存储,自己制作更安心我是属于一到秋天天气变凉之后,手脚就会开始冰凉的,不知道大家有没有遇到过这样的问题 ... 於 new.qq.com -

#68.盤點:各種養顏養生的黑色食物 - 康途健康百科

核心提示:黑色食品,可以說是表皮呈黑色的食物。一般主要是指黑芝麻、黑米、黑棗、黑豆、黑木耳、海帶、香菇、發菜、烏雞、豆豉等。常吃黑色食物, ... 於 www.healthway.tips -

#69.籽田野菜屋- 菇類的食物纖維有保護作用 - Facebook

秋天 品菇好時節 客人跟我們說,最近野菇炊飯吃起來特別香、特別好吃! 沒錯,秋天是各種菇類收獲的季節,菇類的食物纖維有保護作用,可以使它的細胞不易受熱破壞, ... 於 m.facebook.com -

#70.屏科大追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2年訊號消失|農業 - 僑務電子報

屏東科技大學追蹤黑鳶候鳥「小茄子」近2年,11月中旬斷訊,黑鳶保育研究計 ... 林惠珊說,今年秋天調查的黑鳶數量有635隻,冬天有730隻,增加的數量有 ... 於 ocacnews.net -

#71.秋天如何食補? - 雅瑪知識

秋季又名金秋,因此時是大多數一年生果實成熟收穫期,例如蓮子、桂圓、紅棗、核桃、黑芝麻等食品,理所當然地成為秋季平補佳品。 蓮子味甘,鮮蓮性平;幹蓮性溫,有益脾養 ... 於 www.yamab2b.com -

#72.美容聖經Beauty | Harper's Bazaar Taiwan

十指指尖華麗又閃耀,秋天就是要來一點「鎏金系」美甲啊! ... 中醫師推薦9種更年期滋陰食物有助於調理身體不適 ... 【黑色星期五購物節】sephora祭出最低75折. 於 www.harpersbazaar.com -

#73.養生飲食新概念! 能量豬水餃系列多款任你選-四季養生小百科

黑色食物 包括黑豆、黑芝麻、香菇、髮菜、海帶、黑棗、黑木耳和藍莓等,補肝益腎的天然「食品」,在冬天正是以黑色食物進補的大好時節,身體在冬季保養得當,春天來臨時身體 ... 於 www.kawalife.com -

#74.白色食物除秋燥-白色入肺這樣吃最養生

... 用「紅色」的食物來代表可溫熱體內的血氣;調整脾胃的顏色,則以「黃色」食物為主;秋天是以「白色」食物來調理肺部;至於冬天是以「黑色」食物來豐富體內的水分。 於 news.pchome.com.tw -

#75.秋季,這3種黑色食材是絕配,一週吃幾次,舒舒服服過秋天!

秋天 氣溫轉涼,此時氣候也較為乾燥,長期處在這種氣候之下,人體也會不自覺地煩躁不安,除了自身體調節,飲食上也應當多吃一些清心潤燥的食物來緩解, ... 於 www.nanmuxuan.com -

#76.秋天吃这几种食物最养人,现在知道还不晚

白葡萄有润肺功效,适合咳嗽、呼吸系统不好的人吃。绿葡萄则偏重清热解毒。紫葡萄富含花青素,可以美容抗衰老。黑葡萄滋阴养肾的功效更为 ... 於 wjw.hubei.gov.cn -

#77.四季日日五行, 五色五味的好食養: 一只平底鍋+電鍋, 五星級主廚 ...

秋天 天乾物燥,陰氣漸長,吃點白色食物(屬金)避免肺氣失調。 冬天天氣寒冷,易傷腎氣,煮些黑色食物(屬水)讓下一年元氣滿滿! 五星主廚張政,為了將健康美食的飲食概念 ... 於 www.eslite.com -

#78.秋天吃這13種黑色食物最補腎延壽@ 無常迅速 - 隨意窩

201509260005秋天吃這13種黑色食物最補腎延壽 · 作者:DAODU · 綠色蔬菜一直以來都被譽為最健康的食物,但其實顏色深的水果、蔬菜和穀物同樣也營養豐富。 · 01黑米 · 糙米對你有 ... 於 blog.xuite.net -

#79.【秋天大便乾、人亦老護腸養顏飲食推薦】雲品醫師群

1.請問為什麼秋天的排便特別不順,有便便偏乾、偏硬的現象? 2.秋天強化呼吸道功能和幫肌膚保濕,應多吃「滋陰養血潤燥」的食物和藥材,這原則 ... 於 yunpin.com.tw -

#80.秋天,这6种碱性食物别错过,美味又营养,顺利度过秋季 - 网易

秋天 ,这6种碱性食物别错过,美味又营养,顺利度过秋季,芋头,南瓜,黑豆,黑芝麻,莲藕,芝麻. 於 www.163.com -

#81.五色食物怎麼吃? - 台視樂活

黃帝內經》根據五行學說,把食物與自然界中的許. ... 紅色溫熱夏季的體內之血、黃色食物則用以調解長夏之脾胃、秋天則以白色調理肺部、冬天則用黑色來豐富身體的水分。 於 www.ttv.com.tw -

#82.相關黑色食物的時尚內容

腎虛的人也越來越多了。但是你們知道腎虛吃什麼好呢?適合秋天吃的“黑色食物”主要有木耳、黑豆、紫菜、海帶、黑米、黑芝麻……1、黑木耳黑木耳是極好的防癌食品,由. 於 dfnxz.com -

#83.因時養生,四季該如何進補? | 食品與廠商| 專題文章 - 天天里仁

這時可選用潤肺健脾的四神湯,搭配牛蒡或白蘿蔔一起燉煮,在天氣漸冷的秋天喝上一碗,溫和調理身體,為即將到來的冬天做好準備! 冬季宜以黑色食物為主, ... 於 www.leezen.com.tw -

#84.補腎食物|黑色食物溫補益腎黑芝麻木耳飲麻油炒雙菇保暖去寒

以中醫觀點,冬季是補腎好時機,適合多吃「黑色食物」,如黑芝麻、黑木耳、 ... 補心、秋天補肺、冬天補腎;冬季是補腎好時機,至於「腎」該怎麼補? 於 www.hk01.com -

#85.秋收養生吃出健康 - 保生大地

除了白色食物之外,南瓜、桂圓、蜂蜜、黑芝麻、紅棗、核桃等柔潤的食物,可以潤肺、益胃生津,也是秋天不錯的選擇。 另外,大蒜、洋蔥雖然雖然是白色的,但這兩者屬於助燥 ... 於 new-chinese1.com -

#86.盤點「秋天必吃食物」暖炸!黑色風暴悄來襲...你吃幾樣了?

日本古老傳說紀載,黑色食材是維持年輕的關鍵,中醫上也有五行食物對應身體的機能運轉。目前研究,黑木耳、黑豆、黑芝麻、黑棗、黑米等黑色食物含大量 ... 於 health.ettoday.net -

#87.24 節氣要吃什麼?對應季節氣候,飲食重點與禁忌事項一次報 ...

秋天 的最後一個節氣「霜降」過完後,緊接著就是入冬,此時草木日趨凋零、蟄蟲 ... 另外冬天還可以多補充黑芝麻、黑豆、紫米、栗子、烏骨雞等深黑色食物,平時容易上火 ... 於 www.tenergy24.com.tw -

#88.秋天「多吃3白,少吃1黑」,養胃潤肺防秋燥 - 資訊咖

隨著季節的變化,我們的身體也會有明顯的感知。而此時,我們對吃的食物也應該做出一些適當的調整,以此來適應我們的身體。在我們中國人的傳統意識里, ... 於 inf.news -

#89.秋天補腎需要吃什麼?

秋天 補腎需要吃什麼?,1樓吃貨世界宜多食黑色食物,滋補腎陰腎陽,如黑豆黑芝麻黑米等,山藥枸杞子栗子何首烏等也是補腎佳品。額外補充一些補氣補血之 ... 於 www.tanggen.cn -

#90.秋天补肾用黑芝麻的性价比最高_健康频道_凤凰网

对于黑色食物的好处,很多人可能并不清楚。湖北省中医院肾病内科主任王小琴介绍,祖国的传统中医学,把不同颜色的食物或药物归属于人体的五脏:红色入心, ... 於 health.ifeng.com -

#91.冬天吃黑的食物有什麼好處 - 三度漢語網

在日常生活中,很多人喜歡吃黑色的食物。黑色食物因其高色素含量,比淺色食物含有更多的抗氧化劑,受到人們的喜愛。而吃了黑色的食物有沒有好處,對腎好不好,下面是小 ... 於 www.3du.tw -

#92.健康網》冬天進補怎麼吃? 營養師推3樣好料理

許育禎表示,在中醫的論點上,補腎的食物以黑色食材為主,例如:黑芝麻、 ... 補心、秋天補肺、冬天補腎,冬季是補腎的好時機,至於“腎”該怎麼補呢? 於 health.ltn.com.tw -

#93.【健康養生知識--古語養生常談】食物顏色與你的五臟六腑--吃 ...

食物 顏色與你的五臟六腑!!吃當令的食物保養自己!!你吃對ㄌ嗎? 春天養肝(吃綠色微酸).夏天養心(吃紅色微苦). 秋天養肺(吃白色微辣).冬天養腎(吃黑色微 ... 於 mujo.pixnet.net -

#94.秋天就要吃白色食物這6種蔬菜身體最愛

推薦吃法:山藥排骨湯、山藥炒黑木耳,作為秋補以煮粥為佳,可單用也可搭配其他食材,滋養潤燥兼得。 三、荸薺. 荸薺又叫馬蹄,有「地下雪梨」的美譽。 於 www.chinatimes.com -

#95.迎接秋天養生-防秋燥要潤肺補氣,多啖五白食物 - 橘世代

立秋過後,又到了「秋季養生」時節!值此季節交替之際,氣溫變化大,是最易傷風感冒的「多事之秋」,免疫力下降,燥氣易傷肺,今年又有新冠病毒威脅, ... 於 orange.udn.com -

#96.秋天進補想補腎延壽,吃這10種「黑色食物」就 ... - EZP9 生活網

2) 黑豆黑豆富含對人體有益的氨基酸、不飽和脂肪酸及鈣、磷等多種微量元素。有排膿拔毒、消腫止痛等功效,並有益於防治高血壓、高血脂、心臟病等疾病。 3) 黑芝麻黑 ... 於 ezp9.com -

#97.秋天易掉髮~養髮先養生,八優養生法健腦護髮 - sa123

而平時脾胃虛弱的人,則推薦較溫和、各種體質都適合的山藥或四神湯,不僅能補益腎精,更能促進頭髮增生。 另外,秋天可多吃“黑色食物”,如:黑芝麻、黑木耳、黑豆、桑椹、 ... 於 sa123.cc -

#98.明日寒露,這黑色食物別忘了給家人吃,濃稠細膩,順應節氣更 ...

我們家寒露節氣習慣吃黑芝麻糊,每年的寒露早餐都會自己在家打一些芝麻糊來吃,秋天吃芝麻糊也是有它的道理的,芝麻養陰潤燥,有助緩解秋燥天造成的便秘和 ... 於 www.cookingfoodcar.com -

#99.【養沛】五色蔬果自然養生法: 天然、無副作用的樂活食補 ...

秋季養肺,白色食物來滋養薏仁/茭白筍/冬瓜/竹筍/山藥、蓮子/白花椰菜/白蘿蔔/蓮藕/銀耳百合/梨子/牛奶/椰子☆【PART4冬天】腎臟黑色食物秋天是收穫的季節 ... 於 shopee.tw